戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP > 【2025年最新版】リフォーム補助金制度を網羅!> 【2025年補助金】既存住宅における断熱リフォーム支援事業

更新日:2025.9.15

【2025年補助金】既存住宅における断熱リフォーム支援事業

冬の朝に感じる「足元の冷え」や、夏の午後のまとわりつく暑さ。結露でびしょ濡れになる窓辺や、ヒートショックが心配な浴室。— その多くは**家の“外皮性能”(窓・壁・天井・床)が原因です。性能を底上げすれば、体感はぐっと変わります。ただ、まとまった費用が気がかり……。そこで活用したいのが、今年度の「既存住宅の断熱リフォーム支援事業」**です。

この制度には、居間の体感を短期間で引き上げる「居間だけ断熱」と、家まるごとを整える「トータル断熱」の二本立てがあります。私たち施工事業者の視点で言えば、前者は“最短距離で効く”処方、後者は“根本から変える”治療。どちらを選ぶかは、改修する部位と規模、そして工期の取り方で決まります。

さらにこの事業は年に複数回の公募があり、回ごとに申請から完了報告までの猶予が違うというユニークな特徴を持ちます。年初の公募ほど工期に余裕が取りやすいため、外壁や全窓を含む多工種の改修は前半の回が有利。一方で、居間の窓中心の短工期リフォームは中盤以降でも十分間に合います。ここを賢く選べるかどうかで、計画の進めやすさが大きく変わります。

もう一つ、今年ならではの背景があります。住宅省エネキャンペーンが2025年度で終了する流れの中で、2026年以降も見据えた断熱補助の“柱”として本制度への期待が高まっています。この「既存住宅の断熱リフォーム支援事業」自体も継続されるかどうかは未決定ではありますが、公募スケジュールが発表されたタイミングで素早く動けるよう、今のうちから図面・写真・数量の整理と工程のイメージ作りを始めておくのが得策です。

本ガイドは、

「まずは居間を一気に良くしたい」方、

「どうせ足場を掛けるなら家全体で無駄なくやりたい」方、

「他の補助金と上手に併用したい」方、 のために、設計の考え方 → 書類 → 工程 → 併用設計までをセミナー調でやさしくまとめました。申請は施工会社などが代行可能(委任状不要)です。私たちが図面・見積の整合から、写真台帳の撮り方、事務局対応まで伴走します。

読み方のおすすめは、第1章で全体像を掴み、第4章で対象工事と金額、第5章・第6章でメニュー別の要点、第7章で実務フロー、そして第8章で併用の作法へ。お手元に間取り図(求積表)と窓の位置写真、簡単な**希望メモ(優先順位・ご予算・時期)**があると、よりスムーズに読み進められます。

それでは、“ムリなく、最短で効く”断熱リフォームの全体図からご案内します。次の目次へどうぞ。

1-2. 制度の全体像と使い方(改修部位・規模に適した公募回の選択)

1-3. 他制度との関係と併用の考え方(無理のない併用設計)

2-4. 今年度の公募回とスケジュール(2月・3月・6月・9月)+想定できる最大工事期間

3-3. 居住・所有のタイミング要件(いつの時点で満たせばよいか)

4-4. どちらを選ぶ?— こんな方は「居間だけ断熱」/こんな方は「トータル断熱」

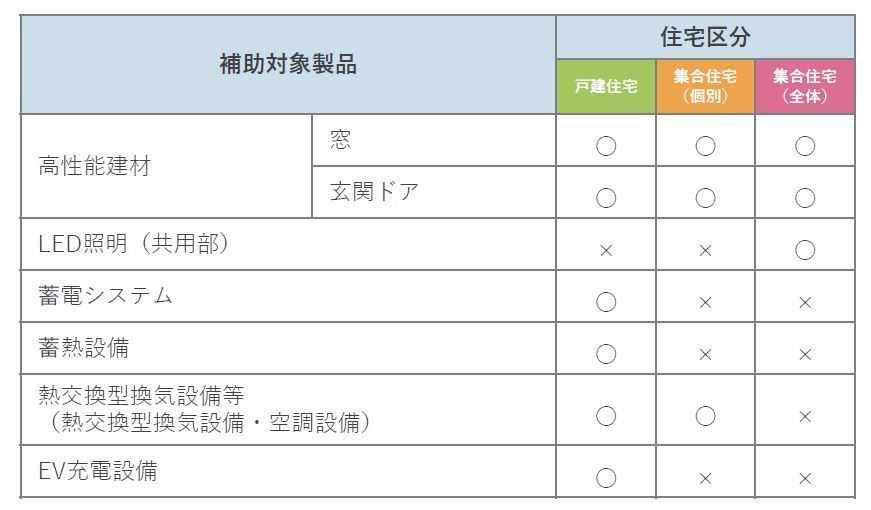

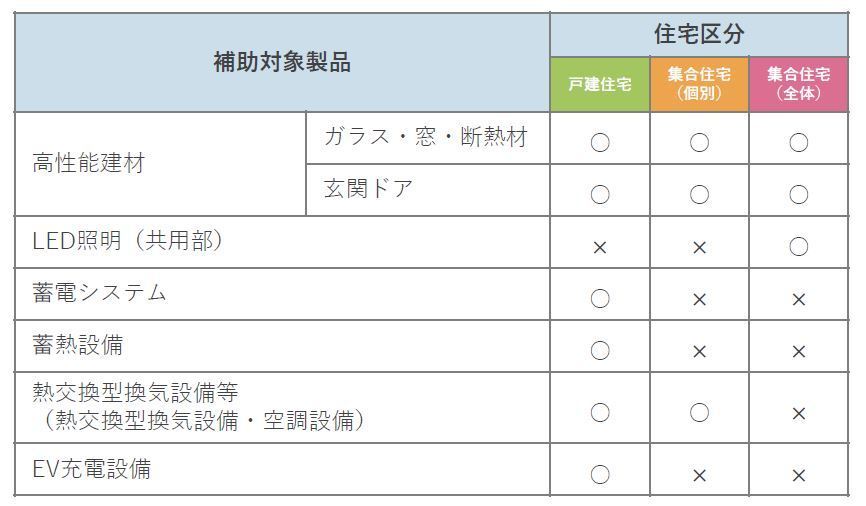

6-2. 要件の全体像:まず”とちらの早見表を見るか”(戸建/集合の違い)

8-1. 併用候補になりやすい自治体補助(都道府県・政令市;公式リンク一覧 令和7年度の例)

この事業は、既存住宅の断熱性能を計画的に底上げし、冬の寒さ・夏の暑さ・結露・ヒートショックといった暮らしの課題を短期と中期の両軸で解決するための仕組みです。キーワードは「居間の体感をすぐ上げる」と「家まるごとを整える」の二本立て。前者は生活の中心である居間の窓断熱を一気に進めることで、足元の冷えや結露の減少を短期間で実感できます。後者は天井・外壁・床・窓(外部ドアを含む)を面として連続させ、温度ムラの解消と光熱費の構造的な削減を狙います。どちらも登録製品・明確な写真証拠・整合した書類を前提に、審査可能性が高い“形”へ落とし込むのが実務の要諦です。

背景には、エネルギー価格の変動や健康リスクの顕在化に加え、住宅の資産価値にも直結する外皮性能の向上ニーズがあります。中古取得やリノベと同時に断熱改修を行うことで、快適性と資産性の両立を図れる点も、この事業の狙いに合致します。

制度は大きく「居間だけ断熱」と「トータル断熱」に分かれます。前者は居間の全窓が必須で、ガラス交換は対象外。玄関ドアは居間の窓と同時の場合のみ対象で、勝手口・テラスドアは同時施工+ガラス面積50%以上+登録製品が条件です。後者は家全体を対象に、(戸建ては)対象居室の床面積比で判定する改修率、(集合の戸別は)全窓必須+断熱材は窓と同時+選択部位は外気に接する全範囲という三原則が核になります。

ここで重要なのが公募回の選択です。年に複数回の公募があり、回ごとに「申請→完了報告」までの猶予が異なるため、まず改修する部位と規模(例:居間の窓中心の短工期なのか、外壁・天井を含む長工期なのか)を固め、その実態に合う公募回を選びます。一般に年初の公募ほど工期の自由度が大きいため、足場を伴う外装改修や全窓+天井など多工種が絡む計画は前半の回が有利です。一方で、居間の窓中心など短期間で完結する計画は、中盤以降の回でも十分間に合います。いずれも工程(採寸→発注→施工→写真→報告)を逆算し、審査想定の1か月をバッファに組み込んでおくと安全です。

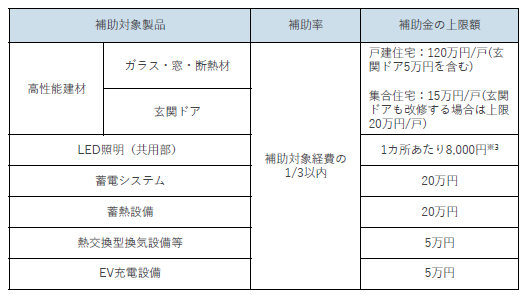

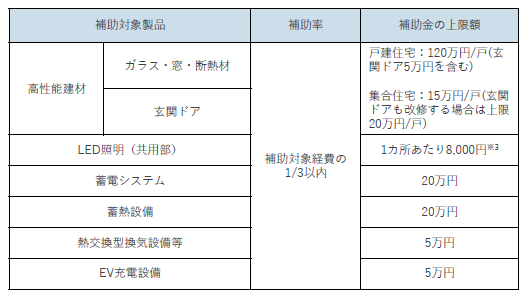

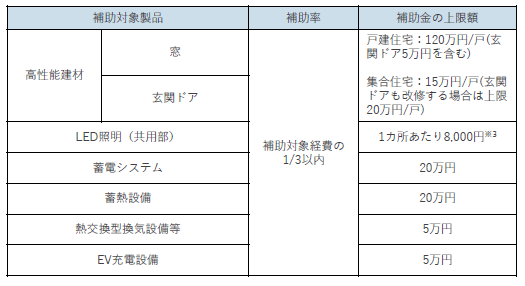

上の表を見ると、戸建て住宅の上限120万円に対して、集合住宅の上限は15万円とやや心もとない金額となっています。

そこでこの事業の上手な使い方としては、戸建は窓と断熱材の施工で全体の性能アップ、集合住宅は窓の改修に集中していくことが効果的であると言えます。特に「居間だけ断熱」を使って居間の全窓を改修することで他の部屋の窓も補助対象となりますので、熱の出入りが大きい「窓という大きな穴」を改修して温熱環境を向上させることができます。

原則として同一財源の補助は併用不可ですが、契約と工期を重ねないなど条件次第で併用できるケースもあります。実務で定番なのは、窓(開口部)と断熱材(天井・外壁・床)を制度間で切り分ける設計です。ただし、工事を分割するほど全体工期が伸びコスト増に振れやすいのも事実。併用そのものを目的化せず、やりたい改修内容を中心に据えましょう。国費同士の無理な分割より、都道府県・市区町村など別財源の補助を重ねた方が、工程も会計もスムーズになる場面が多いです。

本事業の内規として、同一物件で「居間だけ断熱」と「トータル断熱」の同時申請は不可です。ただし、年度が異なり、過去に「居間だけ断熱」で採択実績がある場合に限り、翌年度以降に「トータル断熱」での申請が可能です。

第1章のポイント(まとめ)

- 二本立ての使い分け:短期の体感改善=「居間だけ断熱」、構造的な省エネ・温度ムラ解消=「トータル断熱」。

- 戸建住宅は「トータル断熱」、集合住宅は「居間だけ断熱」という使い分けが効果的。

- 公募回の選択が鍵:部位と規模から逆算し、年初の回ほど工期に余裕。審査1か月のバッファを工程に内包。

- 併用は“無理なく”:同一財源の併用は不可が原則。窓×断熱材の切り分けは有効だが、工期・コストの増加に注意。地方補助の活用でスムーズに。

- 制度内の制限:「居間だけ×トータル」の同時申請不可(年度違いで順次は可)。

この制度は、既存住宅(戸建・集合)における外皮の断熱性能向上を目的に、国が改修費用の1/3を補助するものです(上限あり)。外皮とは、屋外と接する天井・外壁・床・開口部(窓・玄関ドア)を指し、ここを整えることで、冬の寒さ・夏の暑さ・結露・温度ムラ・光熱費の高止まりといった根の深い不快さを、建物性能そのものから改善していきます。

特徴は二つ。第一に、対象製品が登録された高性能建材に限定されること。窓・ガラス・断熱材・玄関ドアは、性能値(Uw・Ug・λ・Rなど)と型番が明確な登録製品を使う必要があります。第二に、申請者は原則として施主(所有者・管理組合等)であること。実務上は、施工業者・設計事務所・コンサル等が手続きを代行できます。代行に際して委任状は不要で、手続き代行者が申請に必要な書類を作成し、性能証明や登録製品情報、申請者の確認書類などを収集して申請します。事務局からの確認・訂正依頼にも代行者が一次対応します。なお、最終的な責任と入金先は申請者にあります。つまり“自分ごと”として、工事内容・書類・スケジュールを計画的に整える力が求められます。難しく聞こえるかもしれませんが、各章で段取りを一つひとつ解きほぐしていきます。

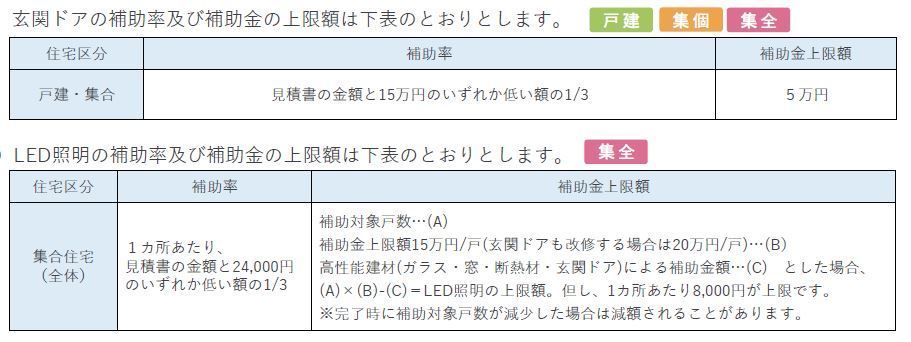

補助の枠組みはシンプルです。補助対象経費 × 1/3(1,000円未満切捨て)、ただし上限は戸建120万円/戸、集合住宅は15万円/戸(玄関ドア同時で20万円/戸)。設備(蓄電池・蓄熱・熱交換型換気・EV充電等)は定額ですが、設備の合計は建材の補助額を超えないという“上乗せの上限”もあります。実務では、基準単価で算出した額と見積額の小さい方をベースに1/3を掛ける――この計算ロジックを頭の片隅に置きながら読み進めてください。

本制度には二つの申請タイプがあります。「居間だけ断熱」は、生活の中心である居間の窓を“すべて”改修することを入口に、必要に応じて他室の窓や玄関ドア、戸建なら一部設備までを組み合わせられる部分改修型。図面・計算のハードルが比較的低く、短い工期・控えめな予算でも体感改善が得やすいのが魅力です。留意点は、断熱性の向上に伴う結露や換気の管理、そして居間以外との温度差(ヒートショック)への配慮です。

対して「トータル断熱」は、居間または主たる居室を含む外皮全体の性能を底上げする本格改修型。設計面の肝は改修率(延床に対する施工面積割合)とエネルギー計算結果早見表の適用です。原則として、天井は“全て”改修する組み合わせだと最低改修率25%で要件が満たしやすく、窓のみで申請する場合は全窓100%が求められます。集合住宅では、窓改修後の性能(例:Uw値)など専用の基準が設けられています。まとめると、スピード重視・最小限の快適化なら「居間だけ」、省エネ効果の最大化・家全体の均質化なら「トータル」という位置づけです。詳説は5章・6章で扱います。

しばしばご質問をいただくのが、住宅省エネキャンペーン(先進的窓リノベ/子育てエコホーム/給湯省エネ 等)との関係です。原則は簡単で、同じ工事費に国費を二重充当しないこと。したがって、費目を明確に切り分ければ、実務上の併用は可能です。たとえば、窓はキャンペーン、断熱材は本制度といった役割分担が王道です。その際、見積・契約・請求・領収の書類系も費目別に独立させ、共通仮設や諸経費の重複計上が起きない設計にします。

ただし、理屈上の併用が最適解とは限りません。工事を分割するほど全体の工期が延び、工程の都合からやりたい内容を変更せざるを得ない場面も起こり得ます。そこでおすすめしたいのは、自治体の独自補助まで視野を広げた“無理のない併用プラン”です。国の制度と自治体制度の担当範囲・時期・要件を照らし合わせ、本当に必要な改修内容を優先したうえで、負担を最小化する組み合わせを一緒に設計していきましょう。

この制度の最大の特長は、年に複数回の公募があることです。そして、公募回ごとに申請(交付申請)から完了報告締切までの可処分期間が異なります。結論から言うと、年の初めの回で申請するほど、工事に使える時間を長く確保できます。工事の種類(屋根・外壁・足場・内装)や季節要因(梅雨・台風・積雪)を踏まえ、どの回で出すかを工程表から逆算して選びましょう。

ここでは、令和7年度(2025年度)の代表的な日程感を前提に、想定できる最大工事期間を計算してみます。前提条件は次のとおりです。

- 前提A:公募開始日に申請する。

- 前提B:審査は1か月かかると仮定し、交付決定直後に契約・着工できる。

- 前提C:完了報告の10日前までに工事を完了させる(書類・精算の期間を確保)。

参考スケジュール(令和7年度)と最大工期の目安

※日付は代表例、最大工期は着工可能日→完工期限の暦日換算。

| 公募回 | 申請日(公募開始日) | 審査完了=着工可能日(+1か月) | 実績報告締切 | 完工期限(締切−10日) | 最大工期(目安) |

|---|---|---|---|---|---|

| 2月公募 | 2025/02/14 | 2025/03/14 | 2026/01/16 | 2026/01/06 | 298日(約10か月) |

| 3月公募 | 2025/03/24 | 2025/04/24 | 2026/01/30 | 2026/01/20 | 271日(約9か月) |

| 6月公募 | 2025/06/26 | 2025/07/26 | 2026/02/13 | 2026/02/03 | 192日(約6か月半) |

| 9月公募 | 2025/09/02 | 2025/10/02 | 2026/02/13 | 2026/02/03 | 124日(約4か月) |

読み解き方はシンプルです。同じ年度内に完了報告がそろう設計のため、後ろの回ほど実働できる時間が短くなります。足場や外装といった天候影響を受ける工事、複数工種の連携が必要なトータル断熱は、前半の公募回を狙うメリットが大きいと言えます。いっぽう、居間だけ断熱や窓中心の改修であれば、中盤以降の回でも十分に間に合うケースが多いでしょう。

本制度の運用には、申請タイプの同時適用ができないという大事なルールがあります。同一物件で「居間だけ断熱」と「トータル断熱」を同時に申請することは不可です。ただし、年度の異なる公募回で過去に「居間だけ断熱」を申請した実績がある場合に限り、「トータル断熱」での申請が可能です(直近の公募要領の規定に従います)。計画段階で“どちらの枠で出すか”を先に決め、その年度の中で一貫性を保つのが安全です。

また、補助金とは別の論点として、トータル断熱で改修範囲が大規模となる場合、建築基準法の確認申請が必要になるケースがあります。本事業では確認申請に関する書類の提出は求められていませんが、確認申請が必要な工事で確認済証が交付される前に着工することはできません。したがって、補助金の審査・交付決定スケジュールとは独立に、確認申請~確認済証交付までの期間も確実に見込んで工程を組むことが重要です。工程表には「補助金」「建築確認」の二本立てのマイルストーンを設け、相互に遅延リスクが波及しないよう段取りしてください。

第2章のポイント(まとめ)

• 本制度は外皮断熱の底上げを目的に、登録製品を用いた改修に1/3補助(上限あり)。

• 申請タイプは「居間だけ断熱」(部分改修)と「トータル断熱」(本格改修)。天井“全て”や全窓100%などタイプ固有の要件に注意。

• 住宅省エネキャンペーンとは、同一費用の二重取りは禁止。費目・契約・工期を切り分ければ併用可だが、無理のない計画を最優先に。自治体補助も要チェック。

• 年に複数回公募、回ごとに使える工期が異なる。年初の回ほど長く確保できるため、工種・季節を踏まえ公募回を逆算して選ぶ。

• 同一物件で「居間だけ」×「トータル」同時申請は不可。年度が異なり過去に「居間だけ」を申請済みなら「トータル」可。

• 建築確認が必要となる大規模改修は、確認済証の交付前に着工不可。補助金とは別に確認申請の期間を工程に組み込む。

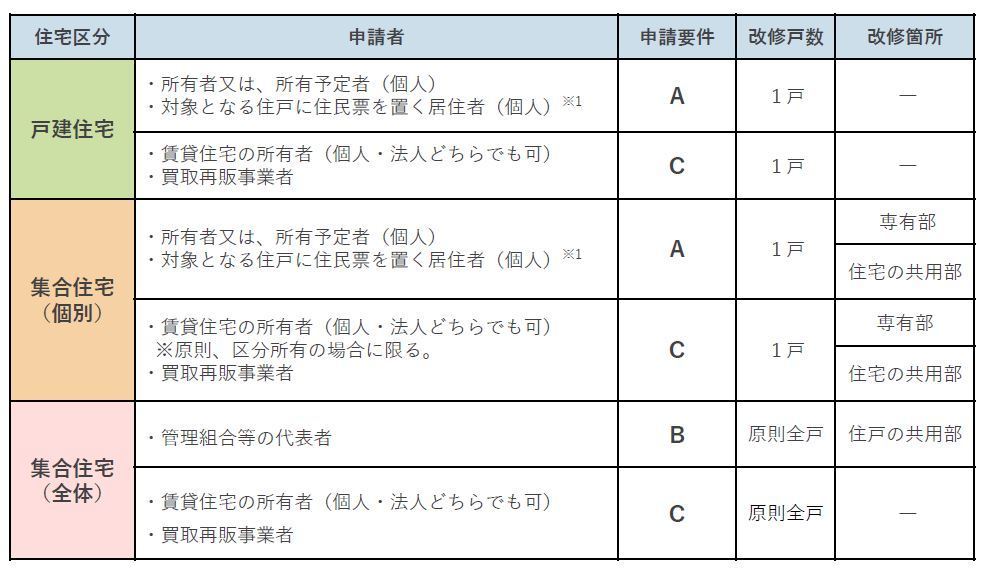

申請主体は住宅の所有・居住・管理の関係に応じて整理します。まずはどの区分に当てはまるかを確認してください。

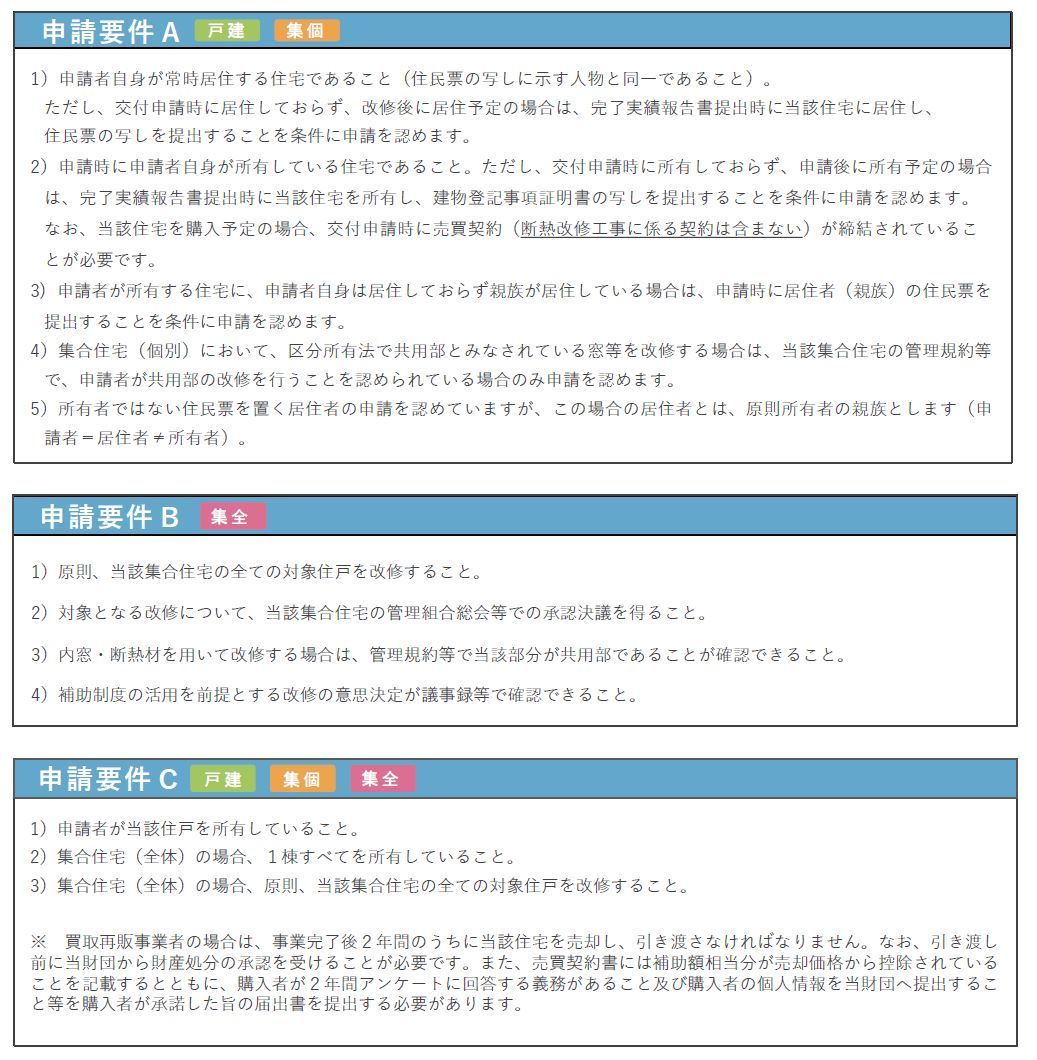

①戸建て住宅(持家・賃貸を含む)

- 申請者になれる人:所有者(個人/法人)・ 所有予定者(完了時点で所有者となることが条件)・居住者(原則、所有者の親族等) ※所有者の同意書が必要・賃貸オーナー(貸主)・買取再販事業者(売却前の改修)※売買契約書に補助相当額の控除等の記載が必要

②集合住宅(戸別:原則専有部の工事)

- 申請者になれる人:各住戸の所有者・各住戸の所有予定者(区分所有予定者)(完了時点で所有者となることが条件)・各住戸の居住者(親族等) ※所有者の同意書が必要・賃貸オーナー(貸主)

- 補足:サッシ枠が共用部扱いの規約が多いため、内窓設置やガラス交換を選ぶ、または管理組合の承認を得て進める。専有部の対象は外気に接する窓・玄関ドア等。廊下側等の共用空間に面する扱いは規約で要確認。

③集合住宅(全体:共用部の工事)

- 申請者になれる団体・主体:管理組合(理事会/総会の承認決議・議事録、必要に応じて設計・積算資料)・1棟の所有者(単独所有の賃貸等)(建物全体の所有者が申請者となるケース)

- 対象の例:共用部のLED照明 等

【共通】手続き代行について

- 施工会社・設計事務所・コンサル等が代行可。委任状は不要。

- 代行者は必要書類作成、性能・登録情報や申請者確認書類の収集、メール提出、事務局からの確認・訂正依頼への一次対応まで担います。

- 最終的な責任と入金先は申請者です(資金計画・口座名義は事前に確認)。

対象は既存の“住宅”です。具体的には、 - 戸建住宅(長屋・併用住宅を含む。併用の場合は“居住部分”が対象) - 集合住宅(分譲マンション・賃貸マンション・アパート等)の専有部 - 集合住宅(全体)の共用部(例:LED照明) が該当します。

特記事項(区分の目安)

- 二世帯住宅:内部で行き来ができる(内部階段・扉等がある)場合は戸建て住宅として扱います。内部で行き来ができない完全分離型は集合住宅として扱います。

- 併用住宅(賃貸住宅併設):内部で行き来ができないため集合住宅として扱います。

- 併用住宅(店舗・事務所併設):住居部分のみが対象です(店舗・事務所部分は対象外)。

一方、新築工事は対象外です。業務用の建物(事務所・店舗等)も対象外ですが、居住兼用の建物の場合は居住部分のみが対象になり得ます。公営住宅等の公的賃貸は対象外とされる運用が一般的です。

工事の中身としては、外気に接する部位(天井・外壁・床・窓・玄関ドア)が対象です。家の内側で外気に接しない間仕切りや共用廊下に面しない開口部は対象外となることに注意してください(ただしトータル断熱の要件に基づく例外規定は各章で詳説)。

集合住宅の専有部で窓を更新する場合は、管理規約やサッシの共用部扱いに留意が必要です。多くのマンションではサッシ枠が共用部に該当するため、内窓の設置やガラス交換を選択するか、管理組合の承認手続きを経て改修します。共用部の改修(LED等)は、管理組合の決議・議事録が必要になります。

申請・工事・完了報告の各段階で、誰が所有者か/誰が居住者かの整合が取れていることが重要です。基本の考え方は次の通りです。

1) 所有の確認

申請時点での所有が望ましいものの、工事完了時点で所有者になっていることが証明できれば対象になるケースがあります(登記事項証明で確認)。中古住宅の取得に合わせて改修する場合は、売買・引渡し・登記と交付決定・工期・完了報告のタイムラインを前もって突き合わせておきましょう。共有名義の場合は、共有者全員の同意を揃えます。

2) 居住の確認

「居住が条件」とされる申請者区分では、完了時点の住民票で確認します。ここでの“居住者申請”は、所有者が居住しておらず、所有者の親族が当該住宅に居住している場合に限って認められます(非親族の居住では対象外)。改修中は仮住まいでも、完了までに居住移転(住民票)が整っていれば対象になり得ます。賃貸オーナー申請では、居住要件はオーナーには課されませんが、工事実施に関する入居者への説明・同意は別途必要です。

3) 着工のタイミング

この制度では交付決定前の契約・着工は対象外です。交付決定の通知を受領してから契約締結→着工の順序を守ってください。なお、トータル断熱で改修範囲が大規模になる場合、建築基準法の確認申請が必要となるケースがあります。補助金の審査スケジュールとは独立に、確認申請~確認済証交付までの期間も工程に組み込み、確認が下りる前の着工は不可であることを前提に段取りしましょう(詳細は2-5参照)。

第3章のポイント(まとめ)

- 申請者は所有者が原則。居住者(親族等)や管理組合、買取再販事業者も対象になり得る。

- 申請実務は施工会社・設計事務所・コンサルが委任状なしで代行可。ただし最終責任・入金先は申請者。

- 対象は既存の住宅(戸建・集合)。外気に接する部位が対象で、専有/共用の扱い・管理規約に注意。

- 所有・居住の確認は、完了時点の登記・住民票で整合を取る。共有は全員の同意。

- 交付決定前の契約・着工は不可。建築確認が必要な工事は、確認済証の交付前は着工不可。補助金と別軸のスケジュールで管理する。

断熱の“主役”は外皮です。補助の対象は、事務局に登録された高性能建材に限られます。型番・性能値(Uw/Ug/λ/R など)が明確で、性能証明(製品ラベル・カタログ・型式登録情報 等)で裏づけられることが前提です。ここを押さえると、見積・写真・性能証明の準備がぶれません。

①対象部位と要点 - 窓・ガラス(開口部)・玄関ドア

- - 対象工法:外窓交換(はつり・カバー工法)/内窓新設/ガラス交換(※ガラス交換は「トータル断熱」のみ)

- - 玄関ドアの取り扱い:窓改修と同時に計上できる取り扱い(タイプ別の違いあり)。

- - 対象範囲:外気に接する開口部

- - 例外的に除外できる開口:極小窓(例:300×200mm以下)、ジャロジー、ガラスブロック等(安全・構造上の配慮)。

- - 性能の見るポイント:Uw(窓)・Ug(ガラス)・枠の仕様・工法(はつり/カバー/内窓)。 - 断熱材(天井・外壁・床)

②対象部位と要点-断熱材(「トータル断熱」のみ)

- - 対象:外気に接する天井・外壁・床の断熱改修。

- - 要件:部位ごとのR値(熱抵抗)基準を満たす登録製品を使用。

③タイプ別の取り扱いの違い(重要)

- 居間だけ断熱:居間の全窓が必須。ガラス交換は対象外。玄関ドアは窓と同時改修のときのみ対象。

- トータル断熱:窓は外窓交換/カバー/内窓/ガラス交換が対象(性能要件あり)。玄関ドアは外皮改修の一部として計上可。

建材に加え、次の設備に定額補助があります。位置づけは“上乗せ”。窓や断熱材と同時導入の場合のみ申請が認められています。

①対象設備と上限(代表値)

- - 蓄電システム:20万円/台 ※戸建て住宅のみ

- - 蓄熱設備:20万円/台 ※戸建て住宅のみ

- - 熱交換型換気設備 等:5万円/台 ※戸建て住宅・集合(個別)

- - EV充電設備:5万円/基 ※戸建て住宅のみ

- - 共用部LED:8,000円/箇所 上限 ※集合(全体)のみ

②制約:設備の補助合計は建材の補助額を超えられません。

改めて補助率と上限額を見てみましょう。「トータル断熱」「居間だけ断熱」ともに補助率と上限額は同じです。

- 補助率:補助対象経費の 1/3(1,000円未満切り捨て)

- 上限額(目安):

- 戸建住宅:120万円/戸(玄関ドア改修時の5万円含む)

- 集合住宅(戸別):15万円/戸(玄関ドアも改修時は20万円/戸)

- 集合住宅(全体):住戸当たりの上限は戸別と同水準。+共用部LEDは8,000円/箇所

上限額だけを見ると戸建て住宅の方が手厚く、住宅全体の外皮性能アップを後押ししているように見えます。そこでこの事業の上手な使い方としては、戸建は窓と断熱材の施工で全体の性能アップ、集合住宅は窓の改修に集中していくことが効果的です。集合住宅でも「居間だけ断熱」を使って居間の全窓を改修することで他の部屋の窓も補助対象となりますので、熱の出入りが大きい「窓という大きな穴」を改修して温熱環境を向上させることができます。

タイプ選択は“体感・省エネ・工期・予算・書類難易度”のバランスで決めます。判断の目安を、もう一段深掘りします。

こんな方は「居間だけ断熱」

- - 冬の居間の体感温度を最優先で上げたい(結露・足元の冷え・ヒートショック対策)。

- - 工期・予算を抑えたい、まずは確実に効果が出る部位から進めたい。

- - マンションで専有部から着手し、管理規約との整合を取りながら進めたい。

- - 基本ルール:居間の全窓が必須/ガラス交換は対象外/玄関ドアは窓と同時改修のみ対象。

こんな方は「トータル断熱」

- - 光熱費の大幅削減と家全体の温度ムラ解消を狙う。

- - 外装改修(屋根・外壁)や足場設置のタイミングに合わせて一体的に外皮改修したい。

- - 天井“全て”を含む構成(最低改修率25%)で設計しやすい。窓のみで申請する場合は全窓100%が条件。

- - 集合住宅は窓性能(Uw など)の基準に適合させる。

スケジュールと併用の考え方

- - 公募は年に複数回。年初の回ほど工期が長いため、外壁・屋根・足場が絡む工事は前半の回が有利。

- - 住宅省エネキャンペーン等と併用する場合は、費目・契約・工期を切り分ける。ただし、分割により全体工期が延びる/内容に妥協が生まれるリスクがあるため、自治体補助も含めた無理のない併用プランを検討。

第4章のポイント(まとめ)

• 補助は登録高性能建材が前提。窓・断熱材・玄関ドアの性能根拠を写真と書面で整合。

• 設備は定額の上乗せ。ただし建材補助額を超えない。

• 補助額は基準単価A/見積Bの小さい方×1/3、1,000円未満切捨て。数量・性能の整合が命。

• 居間だけは「居間全窓必須/ガラス交換×/玄関ドアは窓同時」。トータルは「天井全て/窓のみは全窓100%」。

• 公募回は工程表から逆算して選ぶ。年初の回ほど実働工期を長く確保できる。

「居間だけ断熱」は、家族が最も長く過ごす居間(リビング/LD/LDK 等)の体感を短期間で大きく引き上げるための部分改修型メニューです。対象は外気に接する開口部(窓・玄関ドア)が中心で、居間の窓をしっかり断熱することで、足元の冷え・結露・ヒートショックのリスクを素早く下げる狙いがあります。

“居間”の範囲は、間仕切りが常時開放されている続き間や一体空間(LDK 等)を含むケースが一般的です。反対に、建具で明確に区切られ、常時閉じている隣室は別室として扱うのが基本です。迷う場合は、間取り図・写真を添えて、居間範囲を図示しておくと審査がスムーズです。

基本ルール(重要)

- - 居間の“全ての窓”が補助対象の必須範囲です(居間の一部だけの改修は不可)。

- - 対象工法:外窓交換(はつり/カバー工法)、内窓設置。

- - 対象外:ガラス交換は対象外です。

- - 玄関ドアは、居間の窓を同時に改修する場合に限り対象です(居間の窓を伴わない単独改修は不可)。

- - 勝手口・テラスドアは、居間の窓と同時施工に限り対象。ガラス面積がドア面積の50%以上で、登録製品であることが条件です。

他室の追加

- - 居間以外の部屋の窓を追加で改修することは可能です。ただし、居間の全窓改修と同時施工が条件です(居間の工事が伴わない他室単独は対象外)。

除外できる小開口の考え方

- - 安全・構造・防火上の理由で極小窓(例:300×200mm 程度以下)やジャロジー/ガラスブロックなどを除外できる扱いがあります。根拠が曖昧にならないよう、位置写真・寸法・理由を整理しておきます。

外気に接する範囲のみ

- - バルコニーに面した窓などは対象ですが、屋内の間仕切り窓・吹抜け内の内窓など外気に接しない開口は対象外です。

| 工事項目 | 本制度の補助対象(居間だけ断熱) | 条件・注意 |

|---|---|---|

| 居間の窓:外窓交換(はつり/カバー) | ○ | 居間の全窓必須/登録製品・性能要件を満たす |

| 居間の窓:内窓新設 | ○ | 居間の全窓必須/登録製品 |

| 居間の窓:ガラス交換 | × | 居間だけ断熱では対象外 |

| 玄関ドア | ○ | 条件:①居間の窓と同時改修、②登録製品、③交換(はつり/カバー)等の工法で実施(ガラスのみの交換不可) |

| 勝手口・テラスドア | ○ | 条件:①居間の窓と同時改修、②ガラス面積がドア面積の50%以上、③登録製品 |

| 天窓 | ○ | 条件:①居間の窓と同時改修、②登録製品 |

| 居間以外の部屋の窓 | ○ | 条件:①居間の窓と同時改修、②登録製品 |

| 天井・外壁・床の断熱材 | × | 居間だけ断熱では対象外 |

| 熱交換型換気設備(個別) | ○ | 登録製品/建材の補助額以内で上乗せ(4‑2参照) |

| 蓄電システム | ○ | 登録製品/定額;建材補助額を超えない |

| 蓄熱設備 | ○ | 登録製品/定額;建材補助額を超えない |

| EV充電設備 | ○ | 登録製品/定額;建材補助額を超えない |

| 共用部LED(集合全体) | ×(戸別申請) | 管理組合の集合全体申請で対象 |

| 給湯機(高効率給湯等) | × | 本制度の対象外 |

| キッチン・浴室・洗面・トイレ更新 | × | 本制度の対象外 |

| 内装(床・壁・天井)/外壁塗装・屋根工事 | × | 本制度の対象外 |

※1 同一物件で「居間だけ」と「トータル断熱」の同時申請は不可(2‑5参照)。

※2 設備の補助合計は建材の補助額を超えられない(4‑2参照)。

※3 他制度と併用する場合は契約・見積・請求・領収を費目別に分離。

※4 集合住宅での設備工事は管理規約・外観規定に留意。共用部にかかる場合は管理組合申請。

「居間だけ断熱」を選び、居間を含む改修対象窓を決定したら、申請できる窓の補助金額を算出しましょう。次の流れで算出します。

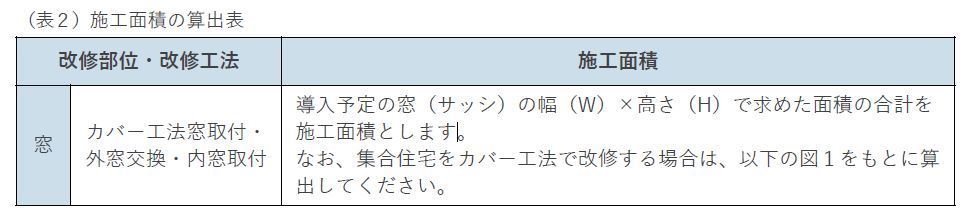

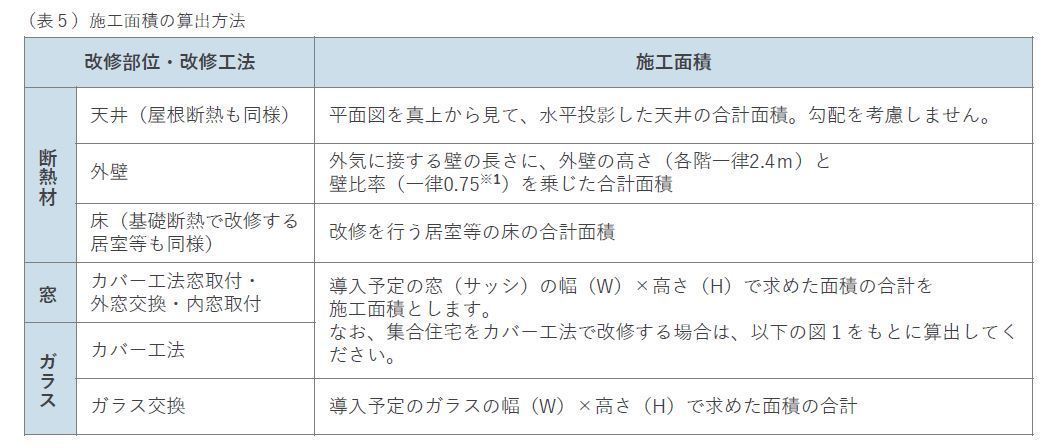

①施工面積を算出する:原則として窓(サッシ)の幅(W)×高さ(H)で求めた面積の合計を施工面積とします。(表2参照)

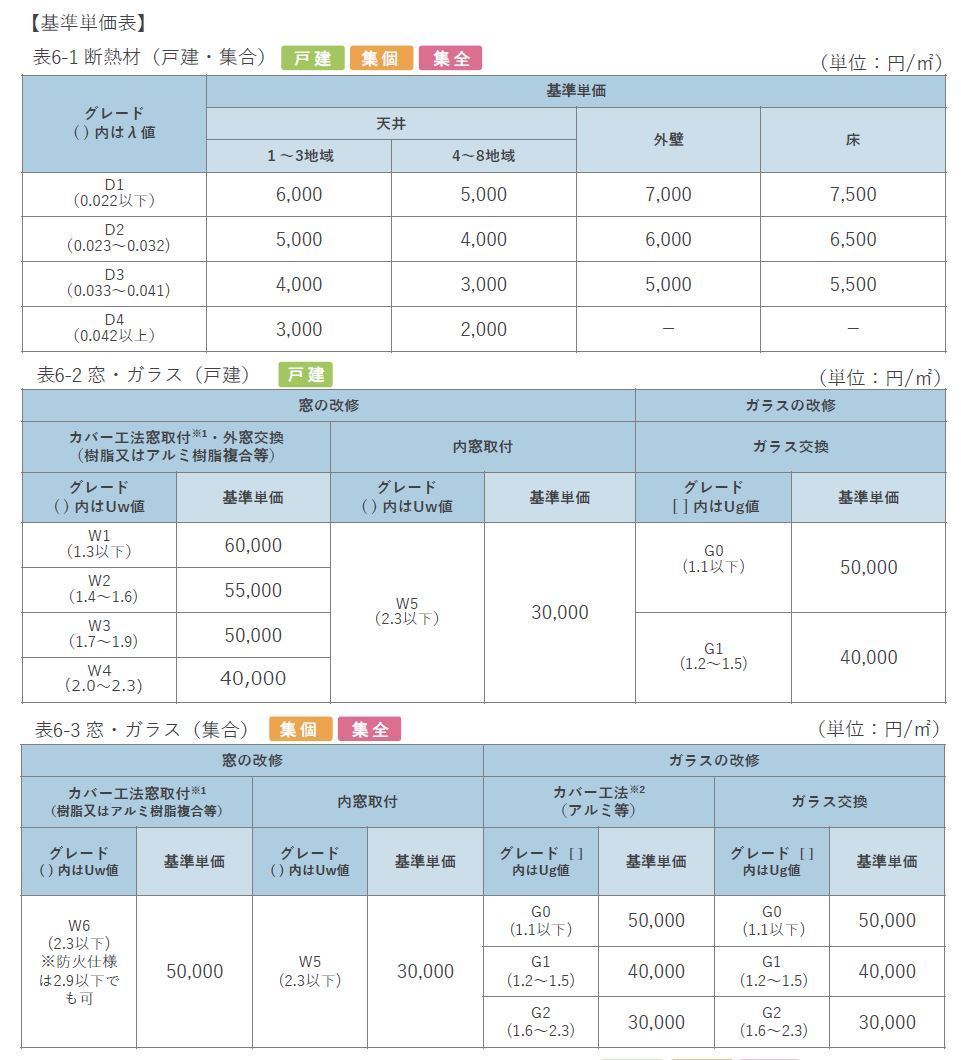

②基準単価を確認する:施工会社から提出される「見積書」の見積金額ではなく、補助対象製品のグレード及び改修部位ごとに定めた「基準単価」をいいます(表3参照)

③補助対象経費を算出する:補助対象経費は、各改修部ごとの施工面積に基準単価を乗じた金額の合計とします

補助対象経費(円)=A)施工面積(㎡)×B)基準単価(円/㎡)

④申請できる窓の補助金額を算出する:

補助金交付申請額(円)=補助対象経費(円)×1/3

※上限額を超えた分は切り捨て

交付申請時(主なもの)

- - 申請書(様式一式)/申請者確認書類(登記・住民票 等)

- - 図面(間取り図・立面・窓位置図)と窓リスト(場所・サイズ・枚数・工法)

- - 製品の性能根拠(登録製品の型番・グレード、カタログ/登録情報)

- - 見積書(補助対象/対象外の区分、諸経費の帰属を明記) - 工事工程表(公募回の締切から逆算)

完了実績報告時(主なもの)

- - 写真台帳:改修前→施工中→改修後が連続で分かり、ラベル・型番が確認できること

- - 出荷証明/施工証明(メーカー・販売店・施工業者)

- - 請求書・領収書・支払い証憑(振込控 等)

- - 変更届・減額届(計画変更が生じた場合は先に事務局に相談すること)

「居間だけ断熱」は工期が短くても効果が出やすい一方、公募回ごとの“使える期間”の影響は受けます。第2章で示したとおり、年初の公募回ほど完了報告までの猶予が長いため、玄関ドア同時や他室追加が多い計画は前半の回が有利です。

標準タイムライン(例:2月公募)

- - 公募開始日に申請 → 審査1か月 → 交付決定→即日契約・着工

- - 完了報告締切の10日前を完工期限に設定

- - 最大工期(目安):約298日(第2章 2‑4 の表参照)

現場段取りのコツ

- - 採寸・製品手配を交付決定直後に前倒し。特注サイズは製作リードタイムに注意。

- - 写真計画を着工前に決め、職人さんと撮影カット表を共有。

- - 追加変更は早期に事務局へ相談し、必要に応じて変更届で正式に反映。

第5章のポイント(まとめ)

- 居間の全窓が必須。ガラス交換は対象外。玄関ドアは窓同時のみ対象。

- 他室の窓は居間と同時施工なら追加可。外気に接する開口のみが対象。

- 設計は採寸→工法選定→性能確定を一気通貫に。写真計画と窓リストの整合が命。

「トータル断熱」は、居間または主たる居室を含む住宅の外皮性能を家全体として底上げし、温度ムラ解消・結露抑制・光熱費の大幅削減を同時に狙うメニューです。屋根・外壁・床・窓・玄関ドアを“点”でなく“面”として捉え、連続性(気流止め・気密・断熱のつながり)を確保することで、少ないエネルギーで快適に保てる器へと作り替えます。

重要:戸建て住宅と集合住宅(戸別)では、参照する「エネルギー計算結果早見表」や判定ロジックが異なります。以降は、戸建て→集合の順で要件を整理します。

- 戸建て住宅:判定は「エネルギー計算結果早見表(戸建て)」を参照。キモになるのは改修率(後述)。

- 集合住宅(戸別):判定は「エネルギー計算結果早見表(集合)」を参照。全窓改修が必須で、断熱材は窓・ガラスの改修と同時に実施し、かつ選択した部位は外気に接する“その部位の全範囲”に施工することが条件です(部分的な張り分けは対象外)。

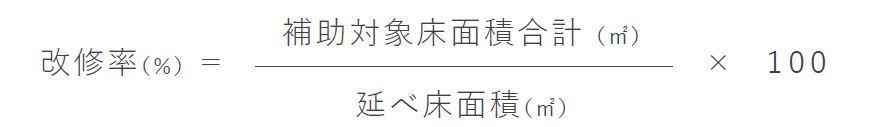

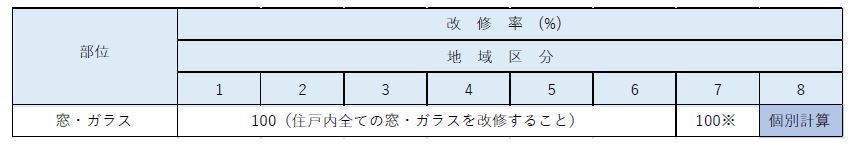

上の表は申請に必要な改修率を示しています。改修対象の部位を選択し、地域区分ごとの改修率を満たさなければ補助金を申請することができません。例えば、東京都(地域区分:6)で部位は「外壁・床・窓」の場合は改修率は25%以上なくてはなりません。

改修率の求め方(戸建て)

①まず住宅の延べ床面積を算出します

②断熱改修を行う場所(居間は必須、他の居室など)の床面積(施工面積ではない)の合計を算出します

③改修率を求める式で改修率を算出

改修率(%)=(改修を行う箇所=補助対象とする居室等の“床面積”の合計)÷(戸建て住宅の延べ床面積)

※ここでいう「改修を行う箇所」とは、その居室で選択した改修部位(床・外壁・窓・天井・玄関ドアのいずれか)を実施する居室・空間を指します。施工面積(天井・外壁・床・窓の面積)ではありません。 - 算定した改修率は、地域区分×改修部位数に応じて「エネルギー計算結果早見表(戸建て)」に定められた“最低改修率”を上回る必要があります。

注意点

- 居間又は主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)は必ず選択してください。

- 間仕切りがなく、空間がつながっている場合(吹抜け、階段等)は同一空間とみなし、改修する居室等に含んでください。

- 早見表で選択した改修部位については、改修する居室等の外皮部分全てに設置・施工してください。

- 補助対象となるのは、原則、外皮部分(外気に接する部分)のみとなります。

- 選択した部位全てを改修する居室等の面積の合計が補助対象床面積になります。

- 天井改修は、エネルギー計算結果早見表の最低改修率にかかわらず、屋根の直下の天井及び外気に接する天井の全てを改修することが必要です。ただし、バルコニー等で改修が困難な部分は改修を要件としません(天井全体面積の最大15%まで)。

- 床改修において、浴室の床及び玄関等の土間床は、断熱改修が困難な場合は改修を要件としません。

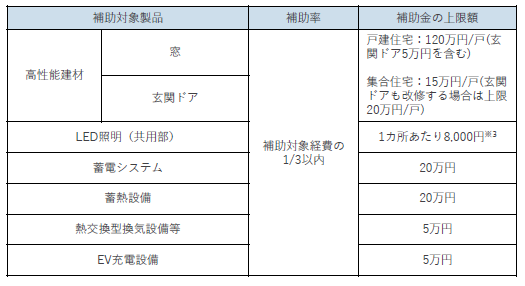

上の表は集合住宅の改修率を示しています。つまり全的改修が必須ということです。

集合の基本三原則

1. 全窓改修が必須(専有部に存在する窓はすべて対象に含める)。

2. 玄関ドア、勝手口、テラスドアは補助対象になりうるが(条件あり)、要件には含めない。

2. 断熱材は窓・ガラスの改修と同時に実施(窓を伴わない断熱材単独は対象外)。

3. 選択した断熱部位は、外気に接する“その部位の全範囲”に施工(例:外壁を選べば、専有部の外気に接する外壁すべてに施工。部分張り・一面のみは不可)。

改修する部位と改修率が決まったら、補助金の申請金額を算出しましょう。次の流れでも止めることができます。

①施工面積を算出する:断熱材・窓・ガラス面積の合計を施工面積とします。(表5参照)

②基準単価を確認する:補助対象製品のグレード及び改修部位ごとに定めた「基準単価」をいいます(表6-1~3参照)

③補助対象経費を算出する:補助対象経費は、各改修部ごとの施工面積に基準単価を乗じた金額の合計とします

補助対象経費(円)=A)施工面積(㎡)×B)基準単価(円/㎡)

④申請できる補助金額を算出する:

補助金交付申請額(円)=補助対象経費(円)×1/3

※上限額を超えた分は切り捨て

⑤断熱材・窓・ガラス以外の部位の補助金額も算出する:表7参照

共通(交付申請)

- - 申請書、申請者確認書類(登記・住民票 等)

- - 外皮区画図・求積表(戸建=対象居室床面積根拠/集合=専有外皮の範囲明示)

- - 製品の性能根拠(登録番号・型番・グレード、カタログ/登録情報)

- - 見積書(補助対象/対象外の区分、諸経費の帰属)

- - 工程表(公募回の締切から逆算/建築確認の有無)

戸建の追加

- - 改修率計算書(地域区分×部位数の最低改修率と照合)

集合の追加

- - 全窓リスト(場所・サイズ・工法・製品)—漏れがないかを図面で突合

- - 断熱材の“全範囲”施工根拠(外気接する範囲の区画図・数量表)

完了報告(共通)

- - 写真台帳:改修前→施工中→改修後(気流止め・熱橋対策のカット含む)/ラベル・型番が判別できる写真

- - 出荷証明/施工証明(メーカー・販売店・施工会社)

- - 請求書・領収書・支払い証憑(振込控 等)

- - 変更届・減額届(設計変更・数量減少時)(変更がある場合は先に事務局に相談すること)

- 公募回の違い:第2章2‑4のとおり、年初の回ほど最大工期が長い。外壁・屋根・床・全窓など多工種が絡むトータル断熱は前半の回が有利。

- 建築確認:大規模改修は建築基準法の確認申請が必要になる場合があります。確認済証の交付前は着工不可。補助金とは別軸のタイムラインを工程に反映(2‑5参照)。

- 他制度との併用:住宅省エネキャンペーン等と併用時は、費目・契約・工期を切り分ける。分割による工期延長や内容の妥協が起きないよう、自治体補助も含めた無理のない併用プランを設計。

第6章のポイント(まとめ)

- 早見表は「戸建」と「集合」で別物。戸建=改修率(対象居室床面積比)、集合=全窓必須+断熱材は窓同時+選択部位は“全範囲”施工が核。

- 戸建は天井“全て”+全窓が王道。改修率は地域区分×部位数の最低値を上回るよう対象居室の選定で組み立てる。

- 集合は拾い漏れゼロの全窓リストと、断熱材の“全範囲”施工根拠が合否を分ける。

- 写真は工法が分かる施工中+ラベル拡大まで。根拠一式を1ファイル化して差し戻しを防止。

- 公募回は工程表から逆算。建築確認・他制度併用は別軸管理で。

この章では、実際の進め方を時系列で整理します。工程はシンプルに言えば、

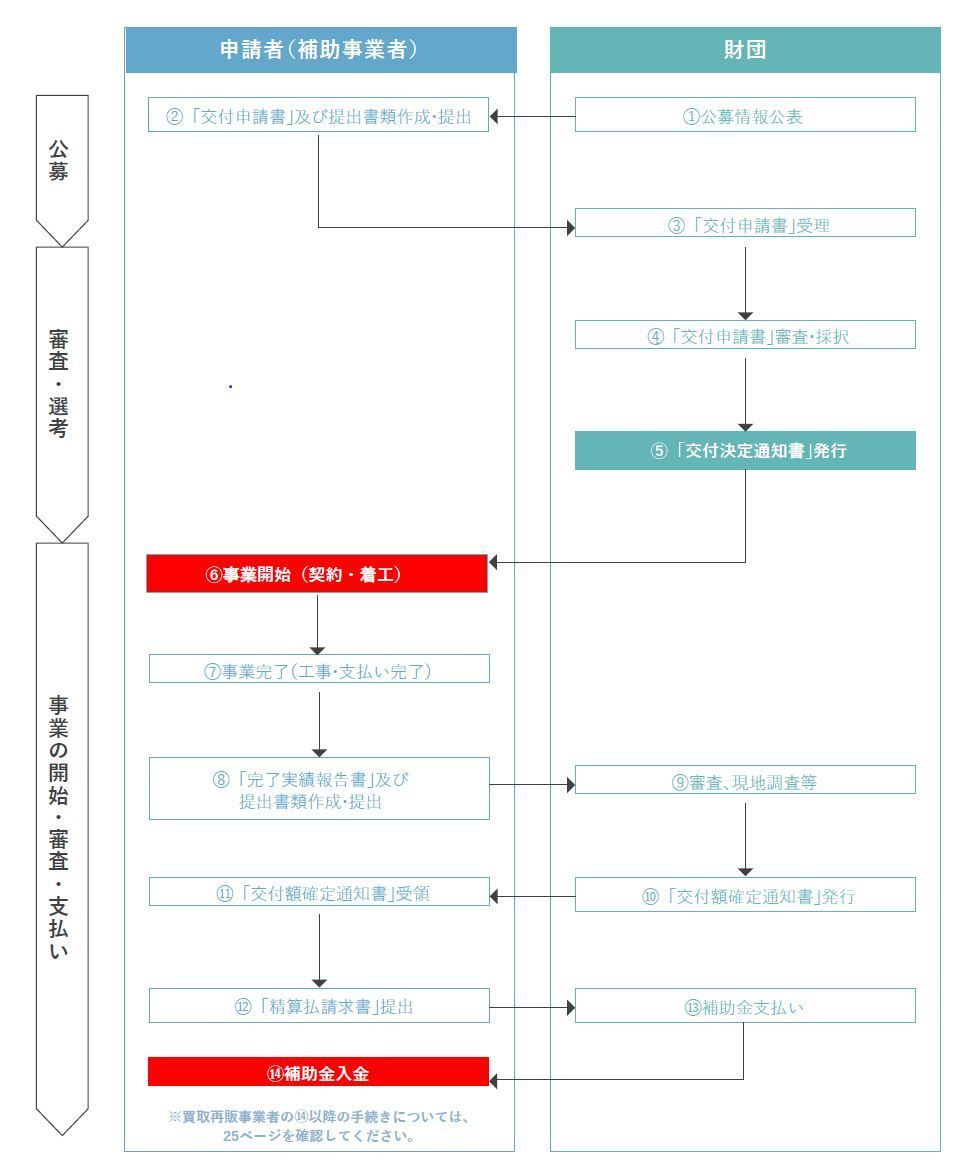

1) 事前準備(対象確認・現地調査) → 2) 設計・見積・根拠づくり → 3) 交付申請 → 4) 審査 → 5) 交付決定→契約→着工 → 6) 工事中の記録と変更管理 → 7) 完了実績報告 → 8) 入金・保管、という流れです。

各公募回のスケジュールは第2章 2‑4の“最大工事期間”を参照し、年初の回ほど工期の余裕が大きいことを活用しましょう。

申請に進む前に、まず第3章の要件に照らして対象者と対象住宅を確定します。所有者と居住者(親族居住の扱いを含む)の関係、物件が戸建てか集合住宅(戸別/全体)か、二世帯住宅なら内部で行き来ができるか、併用住宅(店舗+住居など)は住宅部分のみが対象であることを最初に整理します。

次に、制度内のルールを前提に申請パターンを決めます。同一物件で「居間だけ断熱」と「トータル断熱」の同時申請はできません。ただし年度が異なり、過去に「居間だけ断熱」で採択実績がある場合に限って、その後に**「トータル断熱」で申請可能です(2‑5参照)。他の制度と併用する場合は、費目・契約・工期を制度ごとに切り分けるのが鉄則です。無理な分割で全体工期が延びたり、内容に妥協が出るようなら本末転倒。自治体補助など別財源の組み合わせ**も含め、無理のない併用プランを設計します。

計画がトータル断熱で大規模に及ぶ場合は、建築基準法の確認申請が必要になることがあります。確認済証の交付前は着工できません。補助金の審査とは別軸のタイムラインとして、工程表に確認申請の審査期間を必ず組み込みます。

最後に現地調査です。窓は幅×高さの実測で拾い、外皮は外周長・面積を把握します。躯体の健全性、既存断熱や気流止めの有無、結露・劣化の状況、換気ルートの実態を点検し、集合住宅では**管理規約(サッシ共用部扱い・外観規定・防火規制)**の確認もこの段階で行います。

設計段階では、まず「何を・どこまで」改修するかを文章化します。居間だけ断熱なら居間の全ての窓を対象に据え、ガラス交換は対象外であることを前提に工法(内窓・カバー・はつり)を選定します。外部ドアは玄関のみ単独対象ではなく、居間の窓と同時で対象となる点を明確にし、勝手口・テラスドアは居間の窓と同時施工で、かつ扉面積の50%以上がガラスである登録製品に限り対象となる──という条件まで設計メモに落とします。

トータル断熱の戸建てでは、計画の可否を改修率で判断します。改修率は延べ床面積に対する“改修を行う箇所(=補助対象とする居室等)の床面積の割合”で、施工面積ではありません。対象居室の床面積を求積表で拾い、地域区分×採用部位数に応じた早見表の最低改修率を必ず上回る構成にします。集合住宅(戸別)のトータル断熱は判定軸が異なり、全窓改修が必須、断熱材は窓・ガラスの改修と同時、そして選択した部位は外気に接する“全範囲”に施工するという三原則を満たして初めて対象になります。

数量は、窓・ドアはカタログ記載のW×Hで、断熱材は図面からの求積と現地実測で整合させます。登録製品の型番・グレード・性能値(Uw/Ug/R 等)は、図面・見積・証憑で三点一致させることが審査の通過力を高めます。見積は補助対象/対象外を明快に分け、共通仮設・諸経費の帰属を記載して二重計上の余地をなくします。写真台帳は着工前から設計し、窓・ドアはラベルの拡大写真と工法が分かる全景をセットで確保する方針を職人と共有しておくと、完了報告で慌てません。

申請者は原則として施主(集合全体は管理組合)ですが、施工会社や設計事務所、コンサル等が代行できます。委任状は不要で、代行者が申請様式の作成、証憑の収集、事務局からの確認・訂正依頼への対応まで担います。電子申請では、物件区分(戸建/集合)、申請メニュー(居間だけ/トータル)、対象部位と数量、登録製品情報を一貫したロジックで入力することが要です。

提出する書類は、申請書と申請者確認書類に加え、図面類と根拠が中核になります。戸建てのトータル断熱なら対象居室の床面積の根拠と改修率計算書、集合のトータル断熱なら専有外皮の範囲が分かる区画図と全窓リストを添え、どの窓・どの断熱部位をどの工法で行うかが追えるようにします。製品は登録番号・型番・性能値を示す証憑を添付し、見積は補助対象と対象外を明確化、工程表は公募回の締切から逆算で作成します。提出前には、図面・見積・製品証憑・写真(改修前)で数量と型番の三点一致を必ず確認し、他制度との併用時は費目の重複が無いことを照合してから送信します。

交付決定の通知を受け取るまでは、契約・着工・発注のいずれもできません。特に窓や断熱材の特注品は発注リードタイムを意識しつつも、決定前の先行発注は不可である点を社内フローに組み込みます。トータル断熱で外壁や構造に手が及ぶ大規模改修では、建築確認申請が必要な場合がありますが、こちらは交付決定前でも申請可能です。ただし確認済証が出るまでは着工できないので、補助金の審査と建築確認の審査を別軸のタイムラインとして工程に落とし込み、どちらの遅延にも耐えられるように段取りを整えます。

計画変更や数量減が発生した場合は、事前相談→変更届/減額届→承認→施工の順で進めます。口頭合意や現場裁量での差し替えは、完了報告時の差し戻しの典型原因です。変更が見込まれるときは、工程に承認待ちの余白をあらかじめ持たせるのが安全です。

工事が始まったら、写真台帳を計画どおりに積み上げます。窓・外部ドアは改修前→施工中→改修後の連続写真を原則とし、施工中のカットでは工法が分かる角度と周辺の納まりを押さえます。改修後はラベル・型番が判読できる拡大写真を必ず収めます。断熱材は厚みや密度が読み取れるカット、気流止め・防湿層・気密処理の連続性が伝わる写真を残すと審査がスムーズです。

証憑は、出荷証明・施工証明をメーカー・販売店・施工会社と事前に段取りし、番号の突合がしやすい紐づけ表を作成します。居住中工事では、作業時間、搬入経路、養生方法、粉じん・騒音への配慮を着工前に説明し、日々の進捗連絡をルール化します。集合住宅では、管理規約や掲示ルールに従い、共用部の通行・保管に配慮した現場運営を徹底します。

完了時には、写真台帳、出荷証明・施工証明、請求書・領収書・支払い証憑(振込控 等)、最終見積・内訳、そして変更があれば変更届/減額届を揃えて実績報告を行います。計上の最終チェックでは、設備の補助合計が建材補助額を超えていないこと、居間だけ断熱の外部ドアが同時条件を満たしていること、集合トータル断熱で全窓改修・全範囲施工の証拠が整っていることを改めて確認します。

審査完了後に交付額が入金されたら、少なくとも5年間は書類・データを保管しておくと安全です。入居後は、光熱費や室温のアフター計測を続けると、改修効果の可視化に役立ち、次の計画(別室の追加や再エネの導入)の判断材料にもなります。

- 改修率の誤り(戸建):施工面積で計算している/対象居室の床面積拾い漏れ → 対象居室リスト+求積表+早見表参照欄を1ファイル化。

- 集合の“全窓”漏れ:掲示窓・FIX・欄間・勝手口近くの小窓など → 全窓リスト×立面図×写真で突合。

- 登録製品の型番不一致:見積・カタログ・写真の三点で型番一致を義務化。

- 他制度との二重計上:費目の混線 → 契約・見積・請求・領収を制度別に分離。

第7章のポイント(まとめ)

- 公募回ごとに使える期間が異なる。年初の回ほど工期に余裕—工程は第2章を基準に逆算。

- 代行申請は委任状不要。ただし最終責任・入金先は申請者。

- 居間だけの同時条件、戸建トータル=改修率(対象居室床面積)、集合トータル=全窓・同時・全範囲—この三本柱を崩さない。

- 写真・数量・型番の三点一致と、根拠一式の1ファイル化で差し戻しを最小化。

原則として、財源が同じ補助金制度は併用できません。ただし、契約と工期が重ならない場合に限り併用できるケースもあります。住宅省エネキャンペーンとの併用を考えるなら、工事内容を「窓」と「断熱材」に分けるのが定番ですが、工期が伸びて結果的にコスト増になる可能性があります。無理に併用を狙うよりも、都道府県・市区町村といった別財源の補助金との組み合わせを検討する方が、工程がスムーズで実務上も合理的です。

※名称・要件・受付状況は年度で変わります。最新の公式ページをご確認ください。

- - 東京都:令和7年度 既存住宅における省エネ改修促進事業(高断熱窓・ドア・断熱材・浴槽)

- - 横浜市:令和7年度 脱炭素リノベ住宅推進補助制度

- - 札幌市:札幌市住宅エコリフォーム補助制度

- - 大阪市:大阪市住宅省エネ改修促進事業

地方制度でも国費が主財源のものは、国の他制度との併用に制限がある場合があります。設計段階で財源(国費/地方単独)と二重計上禁止、契約・工期の切り分けを必ず確認してください。

- 世田谷区:令和7年度 世田谷区エコ住宅補助金(終了)

- 杉並区:エコ住宅促進助成(断熱改修 等)(完工後申請)

- 練馬区:令和7年度 カーボンニュートラル化設備設置等補助金(終了)

- 江東区:(個人住宅用・集合住宅用)地球温暖化防止設備導入助成(事前申請)

- 足立区:省エネリフォーム補助金(事前申請・区内業者)

- 葛飾区:(個人住宅用)断熱改修葛飾エコ助成金(事前申請)

- 文京区:新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成(完工後申請)

- 中野区:省エネ設備等の設置補助(完工後申請)

- 新宿区:省エネルギー・創エネルギー機器等補助制度(完工後申請)

- 台東区:窓・外壁等の遮熱・断熱改修助成金制度(事前申請)

- 武蔵野市:効率的なエネルギー活用推進助成制度(既設窓の断熱改修 等)(完工後申請)

- 三鷹市:新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金(高断熱窓・玄関ドア 等)(完工後申請)

- 豊島区:エコ住宅普及促進費用助成金(個人住宅向け)(完工後申請)

- 品川区:住宅改善工事助成事業(エコ&バリアフリー住宅改修)(事前申請・区内業者)

- 大田区:住宅リフォーム助成事業(事前申請・区内業者)

- 北区:令和7年度再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成(終了)

- 荒川区:令和7年度新エコ助成事業(完工後申請)

- 墨田区:地球温暖化防止設備導入助成制度(令和7年度)(事前申請)

- 調布市:ゼロカーボンシティ推進補助事業(国の補助金交付通知後申請)

注意:各市区の受付状況(先着/抽選/予算到達)や対象要件(登録製品・工事範囲・同日要件等)は頻繁に更新されます。申請前に必ず最新ページを確認し、併用設計では契約書・見積書・請求/領収書・工程表を制度ごとに切り分けてください。

Q. 集合住宅の「個別」と「全体」はどう違いますか?

A. 「個別」は分譲マンション等の1戸単位の申請、「全体」は管理組合等が行う1棟(以上)単位の申請です。集合(全体)は共用部を含むため、申請主体・書類・対象工事の範囲が広がります。

Q. 現在は居住していません。対象になりますか?

A. 事業完了までに居住する予定であれば対象になります。相続予定や転居準備中でも、完了時点で居住していることが条件です。

Q. 所有者は別居で、親族が居住しています。対象になりますか?

A. 対象です。所有者・居住する親族のどちらでも申請可能ですが、親族が申請する場合は所有者の同意が必要です。

Q. 二世帯住宅はどう扱われますか?

A. 内部で行き来ができる場合は戸建て、できない場合は集合住宅として扱います。併用住宅(1階店舗+2階住居など)は住宅部分のみが対象です。

Q. 寮・グループホーム・サ高住は対象ですか?

A. 設置形態や用途により取り扱いが異なるため、個別に事務局へ確認してください。

Q. 屋根(屋上)断熱は対象ですか?

A. 屋根断熱は天井断熱の一種として扱われ、対象になり得ます。屋上断熱は工法により可否が分かれるため、事前相談が必要です。

Q. トータル断熱で、どうしても窓を交換できない箇所は?

A. 内倒し窓等で内窓・カバーが困難な場合、ガラス交換(G0またはG1グレード)で代替できる可能性があります。事前に事務局へ相談してください。※「居間だけ断熱」はガラス交換は対象外です。

Q. 勝手口・テラスドアの扱いは?

A. トータル断熱では登録製品の勝手口/テラスドアを選定してください(採風タイプは製品名に明記がないと不可)。居間だけ断熱では、居間の窓と同時施工かつガラス面積が扉面積の50%以上、登録製品が条件です。

Q. 遮熱(断熱)塗料や断熱材一体のサイディングは対象?

A. 遮熱(断熱)塗料は対象外、断熱材一体サイディングも対象外です。

Q. 集合住宅(全体)でLEDは何が対象?

A. 共用部のLED器具が対象で、国の基準(固有エネルギー消費効率等)を満たすことが必要です(ダウンライト等の例外基準あり)。

Q. 『居間だけ断熱』と『トータル断熱』は同時申請できますか?

A. 同時申請は不可です。年度が異なり、過去に「居間だけ」で採択実績がある場合に限り、後年に「トータル」での申請が可能です。

Q. 国の他の補助金と併用できますか?

A. 対象が重複する国の補助金との併用は原則不可です。地方自治体の補助は、国費が充当されていないメニューであれば併用可能。契約と工期が別で、対象部位が重ならない構成なら併用できる場合もあります(詳細は事務局へ確認)。

Q. 交付決定前に契約・着工・建築確認申請はできますか?

A. 契約と着工は不可です。交付決定後に行ってください。建築確認申請は交付決定前でも可です。なお、解体工事も交付決定前に実施すると対象外になるため注意が必要です。

Q. 申請書の事前チェックや対面相談は?

A. 事前チェックは実施していません。また、対面での直接相談は不可で、電子メールでの問い合わせのみ受け付けています。

Q. 定期報告アンケートは必須ですか?

A. 完了後2年間のアンケート回答が義務です。

Q. 補助対象経費の考え方は?(高性能建材/設備)

A. 高性能建材(窓・ガラス・断熱材・玄関ドア等)は、対象製品の購入費+取付費+必要な下地材+取付に伴う解体撤去費(場内集積まで)+実測費が対象。養生・清掃・搬入・足場、仕上げ材、網戸等は対象外です。設備類(蓄電・蓄熱・EV・熱交換型換気・空調)は、機器費のみ対象(一部は据付工事費可)など区分が異なります。詳細は見積内訳の切り分けが肝心です。

Q. 領収書を発行できない場合の代替は?

A. 金融機関の振込証明書や元請発行の経理書類等で代替可能です。発行日・発行者・振込者名・振込先・金額・「補助対象経費を含む」の記載が必要で、ネットバンキング画面印刷のみは不可です。

Q. 電子契約は有効ですか?

A. 必要事項が記載されていれば電子契約も可です。

Q. 利益排除とは?

A. 例として、工務店経営者が自邸を自社で改修する場合など、申請者側の利益が補助対象経費に含まれないよう、仕入価格の分かる見積書等の提出が求められます。

Q. 集合住宅(全体)の補助金上限は?

A. 基本上限15万円/戸、玄関も併改修で20万円/戸が上限の目安です(対象戸数×上限額が全体の上限)。

Q. 窓・ガラスの施工面積はどう数えますか?

A. 窓(サッシ)はカタログ等の幅W×高さHで算出、ガラスは実寸で算出します。※「居間だけ断熱」は窓のみが対象です。

Q. どんなときに“個別計算”が必要ですか?

A. 戸建てで早見表の「個別計算」欄に該当する場合、最低改修率を満たさない場合、基礎断熱改修を行う場合、増改築や開口部の増減がある場合などは、一次エネルギー(暖冷房)削減率15%以上を示す個別計算書の提出が必要です。

Q. 補助対象製品の登録はどこで確認できますか?

A. 事務局の専用ページ(補助対象製品一覧)で検索・確認します。窓(居間だけ断熱)と窓(トータル断熱)では基準が異なるため、カテゴリーを間違えないよう注意してください。

Q. 省エネ部位ラベルはどこで発行しますか?

A. 住宅性能評価・表示協会の省エネ部位ラベル作成プログラム(自己評価)で、申請者側で作成できます。

第9章のポイント(まとめ)

- 対象区分の判断(戸建/集合・個別/全体)と居住・所有の要件を最初に確定。

- 工事可否のグレーは事前相談(屋上断熱、トータルでのガラス交換代替 等)。

- 同時申請不可(居間だけ×トータル)、国の他制度との重複不可、契約・着工は交付決定後を徹底。

- 経費区分・証憑要件は差し戻しの常連。見積内訳と写真台帳の三点一致で防ぐ。

- 個別計算が必要なパターンを把握し、早めに設計・数量根拠を固める。

本コンテンツでは、「居間だけ断熱」と「トータル断熱」を軸に、対象者・対象住宅の切り分け、部位ごとの要件、改修率(戸建て)と集合住宅の三原則(全窓・同時・全範囲)、そして申請~完了報告までの実務フローを一気通貫で解説しました。これらは、単に“補助金を取る”ための手順ではなく、快適さ・健康・光熱費削減を長期的に実感できる改修を、安全に、ムリなく、最短距離で実現するための設計図でもあります。

いま、国の「住宅省エネキャンペーン」が2025年度で終了する見通しの中で、断熱改修を後押しする制度は次のフェーズに移ろうとしています。「既存住宅の断熱リフォーム支援事業」は、2026年以降も活用できる可能性のある断熱系補助として注目されており、今後の公募スケジュールの発表が待たれます。年度前半の公募ほど工期の自由度が大きい傾向(第2章参照)があるため、来期の公募情報が出たら早めの計画立案が、有利で安全なスケジュールにつながります。

最後に、公式の問い合わせ窓口と情報源をまとめます。運用は公益財団法人 北海道環境財団が担っており、最新の様式・FAQ・製品リストは以下で公開されています。

増改築.com®運営のハイウィル株式会社では、補助金の相談・申請はもちろん、耐震性・断熱性能向上のためのプロ視点でのアドバイスも行っております。ご相談の際には現在のお住まいの建築資料(平面図・立面図・建築確認申請資料など)をご用意の上お問い合わせいただけますと話がスムーズです。

ご相談、お見積もりは無料です。このページの下部お問合せフォームよりご連絡ください。

< 著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)