戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP>戸建てリノベーションの費用について>二世帯住宅リフォーム完全ガイド|4つの間取りパターン・費用から補助金まで

更新日:2025/09/15

二世帯住宅リフォーム完全ガイド|4つの間取りパターン・費用から補助金まで

- 【序章】:あなたの家族にとって、最高の“二世帯のカタチ”とは?

- 第1章:【間取り全4パターン解説】あなたに最適な“家族の距離感”は?

- 第2章:【費用はいくら?】パターン別のリアルな費用相場と資金計画

- 第3章:【重要】法改正と補助金 ― 知らないと損するお金と法律の話

- 第4章: 2世帯リフォームの種類とタイプ

- 第5章:二世帯住宅リフォームの施工事例紹介

- 【終章】:最高の“二世帯のカタチ”を実現するために

章の概要: 結論として、最高の「二世帯のカタチ」とは、一つとして同じものがない、あなたの家族だけの、唯一無二の答えです。 親の介護、子育てのサポート、経済的な合理性。様々な想いを胸に、「二世帯住宅リフォーム」という、大きな決断の前に立たれている、あなたへ。このガイドは、その、複雑で、正解のない、問いに対する、最高の「羅針盤」です。4つの間取りパターンの、徹底解説から、リアルな費用、そして、2025年法改正という、新しい時代のルールまで。500棟以上の、家族の物語に、寄り添ってきた私たちだからこそ語れる、後悔しないための、全ての知識を、ここに凝縮しました。この旅を終える時、あなたの漠然とした不安は、揺るぎない「確信」へと変わっていることをお約束します。

序章.1 なぜ今、多くの人が「二世帯で暮らす」という選択をするのか

✔ここでのポイント:

結論として、現代日本において二世帯住宅リフォームの需要が再び高まっている理由は、「親の介護」「子育て支援」「経済合理性」という、家族が抱える複数の、そして極めて切実な課題を、同時に解決できる、最も賢明な選択肢の一つだからです。 このセクションでは、二世帯で暮らす、という選択の背景にある、社会的な変化と、家族それぞれの、切実な想いに、深く寄り添います。

1.1.1 再び、家族が、一つ屋根の下へ

こんにちは、増改築どっとコムの稲葉です。 もし、あなたが今、このページを読んでくださっているのなら。きっとあなたは、ご自身の家族の未来について、深く、そして、誠実な、想いを巡らせていることでしょう。 かつて、核家族化が進み、親子が、それぞれ独立して暮らすのが、当たり前とされた時代がありました。しかし今、再び、「二世帯で暮らす」という選択が、多くのご家庭で、真剣に、検討されています。 それは、決して、古い時代への回帰では、ありません。それは、現代の日本が抱える、様々な課題に、家族という、最小のチームで、賢く、そして、温かく、立ち向かっていこうとする、新しい、そして、極めて合理的な「未来への選択」なのです。

1.1.2 あなたを、動かす「三つの、切実な想い」

私たちのもとへ、二世帯住宅リフォームのご相談に来られる、お客様の胸の内には、ほとんどの場合、三つの、切実な想いが、共通して、存在します。

-

① 親の人生に、最後まで、寄り添いたい(介護・見守り) 「地方で一人暮らす、高齢の親が、心配だ…」 「万が一の時、すぐに駆けつけられる、距離にいたい」 親が、住み慣れた土地や家を離れることなく、その、尊厳ある人生の、最終章に、子供として、しっかりと寄り添いたい。その、切実な想いは、親の家を二世帯リフォームする、という決断の、最も大きな動機の一つです。

-

② 互いに、支え合いながら、子育てをしたい(共働き・子育て支援) 共働きが、当たり前となった現代。仕事と、子育ての、両立に、奮闘する、若い世代にとって、祖父母の存在は、何物にも代えがたい「応援団」です。日常的な、子供の見守りや、送迎のサポート。それは、若い夫婦の、心身の負担を、大きく軽減し、そして、子供たちにとっては、豊かな愛情の中で、成長できる、最高の環境を、もたらします。

-

③ 経済的な、負担を、分かち合いたい(経済合理性) 高騰し続ける、不動産価格と、建築費。そして、日々の光熱費。二つの世帯が、それぞれの住居を、維持していくコストは、決して、小さなものでは、ありません。中古戸建てである、実家を、二世帯リフォームすることで、住宅コストを、劇的に圧縮し、その、浮いた資金を、家族の、より豊かな経験のために、投資する。それは、極めて、賢明な、生活設計です。

この、三つの想いの、どれか一つでも、あなたの心に、響くのであれば。このガイドは、必ずや、あなたの、道標となるはずです。

序章.2 しかし、その「理想」と「現実」の間には、深い溝がある

✔ここでのポイント:

結論として、二世帯同居という「理想」と、日々の暮らしという「現実」の間には、「プライバシー」「生活習慣の違い」「お金」という、三つの、深い溝が存在し、これを、計画段階で、乗り越えなければ、リフォームは、必ず失敗します。 このセクションでは、二世帯住宅リフォームが、単なる建築計画ではなく、極めて繊細な「家族関係の、再設計」である、という、厳しい現実を、直視していただきます。

1.2.1 思い描く、温かい「理想」の食卓

二つの家族が、一つの食卓を囲み、笑顔で、語り合う。孫は、祖父母に、学校での出来事を、楽しそうに話し、祖父母は、その姿を、目を細めて、見守っている。 二世帯住宅リフォームを、思い描く時、誰もが、そんな、温かい「理想」の、光景を、心に、描くことでしょう。 しかし、500棟以上の、家族の物語に、寄り添ってきた、私たちだからこそ、お伝えしなければならない、厳しい「現実」があります。 それは、その、輝かしい「理想」と、日々の、暮らしの「現実」との間には、時に、修復不可能なほど、深い、深い「溝」が、横たわっている、ということです。

1.2.2 あなたの家族を、引き裂くかもしれない「三つの溝」

その「溝」の正体。それは、多くのご家族が、同居後に、直面する、三つの、根源的な「問題」です。

-

① プライバシーという「聖域」の、喪失 「ただいま」と、帰ってきた先に、常に、誰かの気配がある。一人で、静かに、過ごしたい時も、リビングから、話し声が聞こえてくる。良かれと思って、かけてくれる言葉が、時に、干渉に感じてしまう。この、プライベートな、時間と空間の、喪失は、私たちが、想像する以上に、大きなストレスを、生み出します。

-

② “当たり前”が、違うという「現実」 起床時間、食事の時間、お風呂に入る時間。掃除の頻度や、室温の設定。それぞれの家族が、何十年とかけて、築き上げてきた「当たり前」の、生活習慣は、驚くほど、異なります。その、僅かな「ズレ」の、積み重ねが、やがて、お互いへの、不満へと、変わっていくのです。

-

③「お金」という、最も、デリケートな問題 リフォーム費用の、分担は、どうするのか。日々の、光熱費や、食費は、どう、分けるのか。そして、将来の、相続の際には、この家は、どうなるのか。この、あまりにも、現実的で、そして、デリケートな「お金」の問題を、曖昧にしたまま、計画を進めてしまうこと。それこそが、最も多くの、家族関係を、破壊してきた、最大の原因なのです。

二世帯住宅リフォームで、後悔しないために。私たちは、この、三つの「溝」の存在を、計画の、最も初期の段階で、直視し、それを、乗り越えるための「橋」を、設計しなければならないのです。

序章.3 このガイドが、あなたの家族だけの「最高の答え」を、見つけ出す

✔ここでのポイント:

結論として、このガイドは、「4つの間取りパターン」という、明確な羅針盤を提供することで、皆様が、家族間の、複雑な課題を、整理し、ご自身の家族だけの「最高の答え」を、見つけ出すための、思考のプロセスそのものを、サポートします。 この、長いガイドの旅が、皆様にとって、どのような「希望」と「確信」を、もたらすのか。その、ゴールを、明確に、お示しします。

1.3.1 「正解」は、あなたの、家族の中にしかない

では、どうすれば、その、三つの深い溝に、完璧な「橋」を、架けることができるのでしょうか。 その、問いに対して、もし、「これが、絶対の正解です」と、安易に、答えるリフォーム会社が、いたとしたら。その会社は、決して、信用してはなりません。 なぜなら、二世帯住宅リフォームに、万人共通の「正解」など、一つとして、存在しないからです。 最高の答えは、カタログの中にも、インターネットの、記事の中にも、ありません。 それは、皆様、一人ひとりの、家族の、歴史と、個性と、そして、未来への、想いの中にしか、存在しないのです。

1.3.2 あなたの「羅針盤」となるために

だからこそ、この「二世帯住宅リフォーム完全ガイド」は、皆様に、安易な「答え」を、提示することはしません。 その代わりに、私たちは、皆様が、ご自身の力で、ご家族だけの「最高の答え」を、見つけ出すための、究極の「羅針盤」を、お渡しします。 この、羅針盤(ガイド)が、皆様に示す、明確な「航路」は、以下の通りです。

-

第1章:まず、あなたの家族の「心地よい距離感」を見つけるための、4つの間取りパターンを知る。

-

第2章:その、パターンごとの、リアルな費用相場を、把握する。

-

第3章:2025年法改正や、補助金といった、新しい「ルール」を、理解する。

-

第4章:そして、成功事例という「灯台」の光に、希望を見出す。

この、全ての旅を、終える頃には。 皆様の、頭の中にあった、漠然とした「理想」と「不安」は、「私たちの家族が、進むべき道は、これだ」という、揺るぎない「確信」へと、変わっているはずです。そして、その確信こそが、ご家族、全員が、納得できる、最高の「家族会議」を、実現するための、何よりの、力となるのです。 さあ、それでは、あなたの家族にとっての、最高の“二世帯のカタチ”を、見つけ出す、壮大な旅へと、出発しましょう。

序章.4 二世帯住宅リフォームとは?

4つのパターンの前に、二世帯リフォームとは何かを解説しましょう。二世帯住宅リフォームとは、親世帯と子世帯という異なる家族が、同じ住居で快適に暮らすために住宅を改修することを指します。高齢化が進む現代の日本において、親世帯の家を改築して同居するケースが多く見られるようになり、家族の生活スタイルやプライバシーの確保に応じたリフォームが求められています。二世帯住宅リフォームは、親と子が一緒に暮らしながらも、それぞれのライフスタイルを尊重し、両世帯の快適性を高めるための工事です。

1.4.1. 二世帯住宅リフォームの背景と必要性

日本では近年、核家族化が進み、個々の世帯が独立して生活することが一般的でした。しかし、少子高齢化や住宅費の高騰、また介護の問題などが重なり、家族が再び一つ屋根の下で暮らす「二世帯住宅リフォーム」の需要が急増しています。特に親世帯の家に子世帯が移り住むケースが増えているのは、以下のような背景があるためです。

-

介護が必要な親世帯との同居:親が高齢化し、介護が必要になると、子世帯が近くでサポートするために同居を選ぶケースが多くなります。親世帯が住み慣れた家に子世帯が移り住むことで、親の安心感や生活の継続性を保ちながら、子世帯も親の見守りができるという利点があります。

-

経済的理由による二世帯化:新築の購入や賃貸物件の維持は、家族にとって大きな経済的負担です。そのため、既存の親世帯の家をリフォームして二世帯住宅にすることで、住宅費の削減や資産の有効活用が可能になります。特に、新築で家を建てるにはローンの不安がつきまといますが、リフォームであれば比較的費用を抑えられ、将来的な資産価値の向上も見込めます。

-

生活空間の拡張と利便性の向上:子どもの成長に伴い、現在の住居が手狭になることも多く、広いスペースを求めて親世帯の家に移り住む選択をすることもあります。また、二世帯で住むことで、家事の負担が軽減されるケースもあり、特に共働きの子世帯にとっては、親が孫の世話を手伝うことで仕事と家庭の両立がしやすくなるという利点もあります。

1.4.2. 二世帯住宅リフォームの多様なメリット

二世帯住宅リフォームには、多くのメリットがあります。まず、親世帯と子世帯が同居することで、お互いの生活をサポートし合うことが可能になります。たとえば、両親の見守りができるだけでなく、共働き世帯にとっては育児のサポートを受けやすい環境が整います。また、光熱費や固定資産税の負担を共有できるため、生活費の削減にもつながります。

さらに、リフォームによって建物の耐震性能や断熱性能を向上させることで、安全で快適な住環境を実現できます。高齢の親世帯の安全を考慮したバリアフリー化や、子世帯の生活に合わせた最新の設備の導入も可能です。これにより、長期にわたって快適に住み続けることができる家へと生まれ変わります。

しかし、メリットばかりではありません。同じ屋根の下に住むことでプライバシーが確保しにくくなったり、生活リズムの違いからストレスを感じることもあります。そのため、どのように各世帯のプライベートを守るかが、二世帯住宅リフォームの最大の課題となります。

1.4.3. 二世帯住宅リフォームの主なケースと設計のポイント

二世帯住宅リフォームには、親世帯の家をリフォームするケースが圧倒的に多いです。これは、親世帯が住み慣れた自宅で生活を続けることができるため、心理的な負担が少ないというメリットがあります。また、親世帯が所有する資産を活用し、子世帯が新たな住居を購入する際の費用負担を軽減できる点も大きな要因です。

設計のポイントとしては、以下のような点が挙げられます:

-

プライバシーの確保:二世帯が同居するにあたって、最も重要なのがプライバシーの確保です。玄関やキッチン、バスルームなどの共有スペースをどう設けるか、または完全に分離するかを慎重に検討します。最近では、生活時間帯が異なる場合、音漏れ対策として防音仕様の壁や床を採用することも増えています。

-

動線の分離:それぞれの生活リズムを尊重するため、各世帯の動線を分けることが重要です。例えば、親世帯と子世帯の玄関を分けることで、それぞれが独立した出入りを行えるようにすることや、階段や廊下の位置を工夫して、互いの生活スペースが交わらない設計にすることがポイントです。

-

バリアフリー対応:高齢の親世帯が安心して暮らせるよう、バリアフリー設計が欠かせません。手すりの設置や段差の解消、滑りにくい床材の使用など、年齢に応じた配慮が求められます。また、浴室やトイレなどの水回り設備も、使いやすさを考慮した設計が必要です。

-

耐震補強と断熱改修:親世帯が長く住み続けた住宅は、耐震基準が古いことが多いため、耐震補強を行うことが重要です。さらに、断熱改修を加えることで、快適な温熱環境を保ちつつ、光熱費の削減にもつながります。特に、冬場の冷え込みや夏場の暑さを防ぐために、断熱性能の高い窓や外壁材の導入は必須です。

1.4.4. 二世帯住宅リフォームの注意点と成功の秘訣

二世帯住宅リフォームを成功させるためには、各世帯のニーズや希望を丁寧にヒアリングし、それを反映した設計を行うことが重要です。事前の打ち合わせで、双方の意見をしっかりと調整し、リフォーム後の生活をイメージしながらプランを固めることが成功の鍵となります。また、家族間でのコミュニケーションを円滑に保つことも大切です。

さらに、専門的な視点からは、二世帯住宅リフォームの経験が豊富な施工会社に依頼することを強くお勧めします。特に耐震補強や断熱改修などの高度な技術が求められる工事については、信頼性のある業者を選定することで、施工後の満足度が大きく変わります。

1.4.5まとめ

二世帯住宅リフォームは、親世帯と子世帯の双方にとって、安心して長く暮らせる住まいを提供するための有効な手段です。生活の質を向上させ、家族の絆を深めるために、リフォームの計画段階から専門的なアドバイスを受け、理想の住まいづくりを目指しましょう。

章の概要: 結論として、二世帯住宅リフォームの成功は、4つの間取りパターン(①完全同居型 ②部分共有型 ③完全分離型 ④賃貸併用型)の中から、あなたの家族にとっての「心地よい距離感」と「経済合理性」を、最も高いレベルで両立できる、唯一の正解を見つけ出すことにかかっています。 この章では、二世帯住宅リフォームの計画における、最初の、そして最も重要な「選択」である、間取りの決定について、その全ての選択肢を、徹底的に解説します。それぞれのパターンが持つ、メリット・デメリット、そして、どのようなご家族に最適なのか。500棟以上の家族の物語に寄り添ってきた私たちだからこそ語れる、リアルな視点から、あなたの家族だけの「最高のカタチ」を見つけるための、思考の「地図」をお渡しします。

二世帯住宅リフォーム&リノベーション後の間取りの種類やパターン(タイプ)をみると大きく分けて4つの形がありますので、一つずつ解説していきましょう。

✔ここでのポイント:

結論として、『完全同居型』は、リフォーム費用を最も抑えながら、家族間の強い絆と、手厚いサポート体制を築くことができる、最もシンプルな二世帯のカタチです。 このセクションでは、玄関・LDK・水回りの全てを共有する、このパターンの具体的なメリットと、そして、最も注意すべき「プライバシー」と「生活リズムの違い」という、二つの課題について解説します。

1.1.1 『完全同居型』二世帯住宅リフォームの特徴と基本設計

「完全同居型」とは、寝室などのプライベートな個室以外、玄関、リビング・ダイニング・キッチン(LDK)、そして、浴室やトイレといった水回りの、ほぼ全てを、親世帯と子世帯で共有する、最もシンプルで、伝統的なスタイルです。

かつての日本の「大家族」のように、常に家族の気配を感じながら、日々の喜びや、家事、そして子育てを、自然な形で、分かち合う。その、温かいコミュニケーションこそが、このパターンの最大の魅力であり、基本設計の思想となります。

特に、子世帯が共働きで、日中の子供の見守りや、食事のサポートを、親世帯に、積極的に、お願いしたい、と考えているご家庭や、親御様の介護を、日常的に、すぐそばで、サポートしたい、とお考えのご家庭にとっては、極めて合理的な選択肢となります。

完全同居型の二世帯住宅リフォームは、親世帯と子世帯が一つ屋根の下で完全に共に暮らすためのリフォームスタイルです。特に近年、二世帯住宅のリフォームは多様なニーズに応じてさまざまなスタイルが求められる中、完全同居型は両世帯がすべての生活空間を共有するため、親子の絆を深めると同時に、互いのサポート体制を強化する効果もあります。しかし、このリフォームスタイルにはいくつかの課題も伴うため、事前の計画と配慮が非常に重要です。ここでは、実際の施工事例を基にプロの視点から詳しく解説し、完全同居型 二世帯住宅リフォームの成功ポイントをお伝えします。

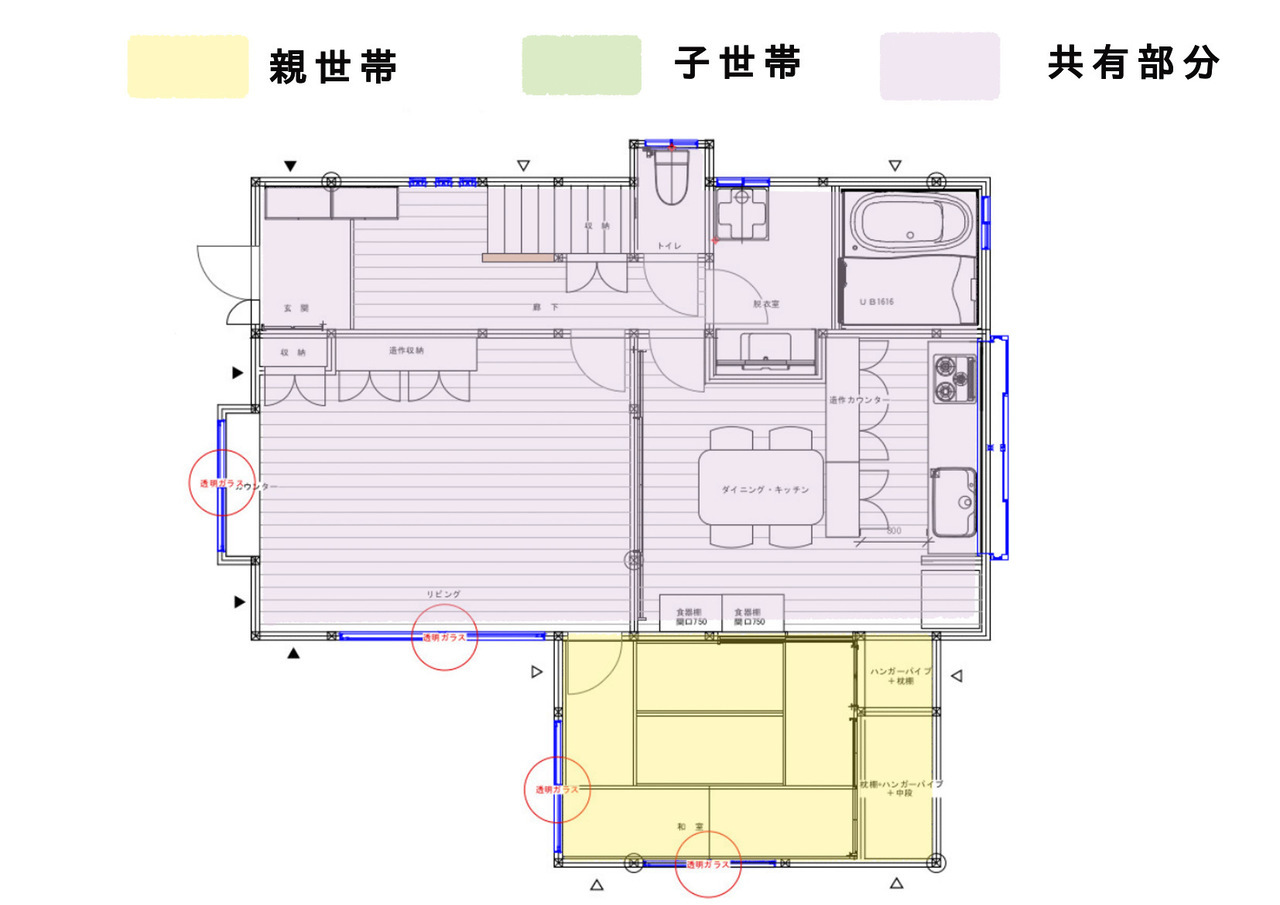

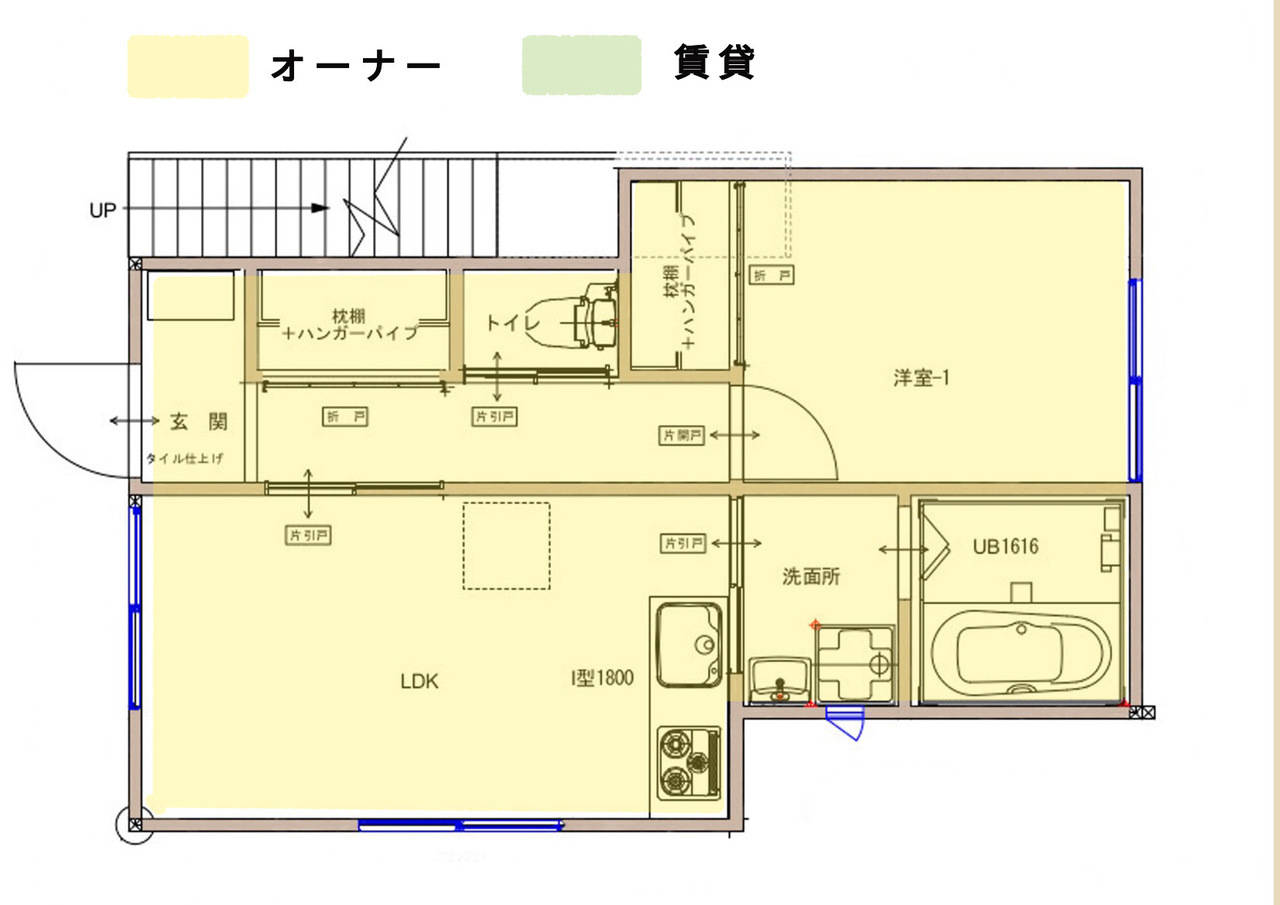

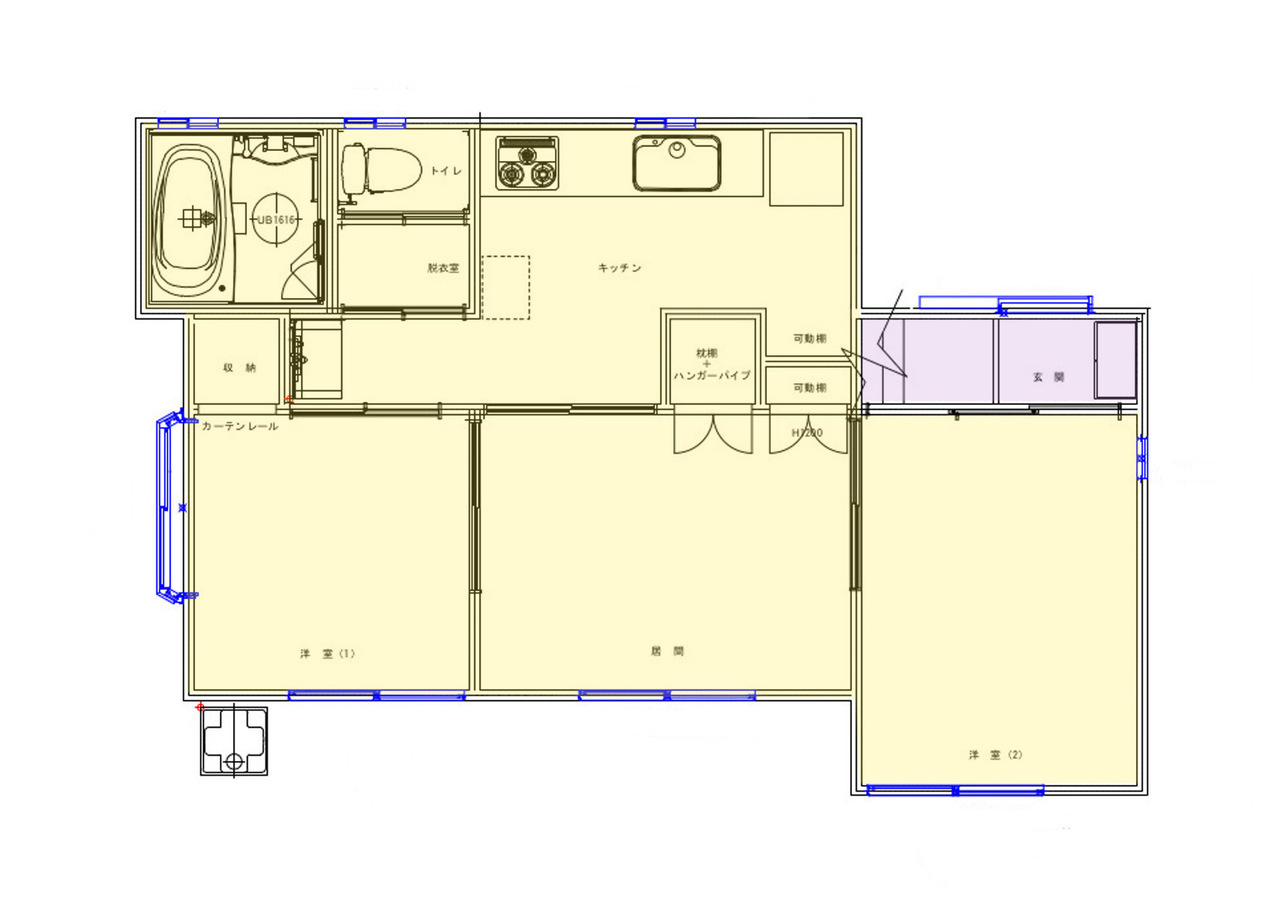

下記図面は【完全同居型二世帯リフォーム】です。

1.1.2 完全同居型 二世帯住宅リフォームのメリット

家族のつながりを強化する設計:

完全同居型の最大のメリットは、親世帯と子世帯がいつも近くにいることで、家族のつながりがより深まる点です。特に、小さな子どもがいる場合、親世帯が育児をサポートすることで、子育ての負担を大幅に軽減できます。また、共働き世帯にとっては、親世帯の協力で家事や子どもの送り迎えがスムーズになり、仕事と家庭の両立がしやすくなります。

経済的な負担の軽減:

完全同居型の二世帯住宅リフォームでは、水回りやキッチンなどの主要な設備を共用するため、リフォーム費用が抑えられます。これにより、リフォームにかかる初期投資が軽減されるだけでなく、毎月の光熱費や水道代も一世帯分で済むため、長期的な経済負担も大幅に軽減されます。

高齢者の見守りが可能:

高齢の親世帯が子世帯と同じ空間で生活することで、何かあった時にもすぐに対応できる環境が整います。特に、健康面での不安がある場合や、認知症の進行が懸念される場合には、近くで見守ることができるという安心感は大きなメリットです。また、突然の体調不良や事故にも迅速に対応できるため、親世帯にとっても安心して暮らせる環境が提供されます。

1.1.3. 完全同居型 二世帯住宅リフォームのデメリットと対策

プライバシーの確保が難しい:

完全同居型の二世帯住宅では、ほぼすべての生活空間が共用となるため、親世帯と子世帯の間でプライバシーを確保することが難しくなります。これが原因で、生活リズムや価値観の違いが衝突することも考えられます。特に、お互いの生活スタイルが異なる場合、例えば子世帯の仕事の都合で夜遅く帰宅する場合や、早朝に出発する場合など、時間帯のずれが生活のストレスになる可能性があります。

音や匂いの問題:

共有スペースが多いことで、音や匂いが家庭内に拡散しやすくなります。特にキッチンやバスルームからの生活音が、世帯間のストレスの原因となることがあります。これを防ぐためには、壁や床に防音材を使用したり、換気システムを工夫して匂いを効率よく排出するなどの対策が必要です。

家事の役割分担におけるトラブル:

完全同居型の二世帯住宅では、家事をどちらの世帯がどの程度負担するのかが曖昧になりがちです。特に、日々の掃除や食事の準備など、細かな部分での役割分担が不明確な場合、トラブルの原因となることがあります。事前に家事の分担やルールを話し合い、円滑な生活を維持するための取り決めを行うことが重要です。

1.1.4. 完全同居型 二世帯住宅リフォームを成功させる設計のポイント

プライバシーを保つ設計:

完全同居型であっても、できるだけプライバシーを確保するための工夫が必要です。たとえば、共有スペースの配置を工夫し、親世帯と子世帯のプライベート空間が直接接しないように設計することで、お互いの生活リズムが干渉しにくくなります。また、和室や書斎などの個室を多めに設けることで、適度な距離感を保ちながらの同居が可能になります。

防音・断熱性能の強化:

親世帯と子世帯の生活リズムや活動時間の違いを考慮し、防音性能を強化することが求められます。壁や床に防音材を使用し、音の漏れを防ぐ設計が必要です。また、二世帯間の冷暖房費を抑えるため、断熱性能を高めた窓や外壁材を使用することも有効です。断熱材にセルロースファイバーなど吸音効果の高い素材を利用するケースが多いです。

バリアフリー設計の導入:

高齢の親世帯の安全性を考慮し、バリアフリー設計を取り入れることが重要です。手すりの設置、段差の解消、滑りにくい床材の使用など、高齢者が安心して暮らせる工夫を随所に施すことが求められます。また、階段や玄関の動線も高齢者に優しい設計にすることで、将来的な介護負担も軽減できます。

共有スペースの快適化:

完全同居型の二世帯住宅では、キッチンやリビングなどの共有スペースの使い勝手が生活の快適さに大きく影響します。収納スペースを充実させる、広々とした空間を設けるなど、家族全員がストレスなく使用できる設計にすることが重要です。また、共用部分にカウンターやダイニングスペースを設け、自然なコミュニケーションの場を増やすことも効果的です。

役割分担の明確化とコミュニケーションの強化:

家事の分担や日常生活のルールを明確にすることで、トラブルの発生を防ぐことができます。例えば、食事の準備や掃除の担当を週ごとに交代するなど、家族全員が納得できるルールを作ることが大切です。これにより、家庭内の不公平感を解消し、快適な二世帯生活を実現できます。

1.1.5. 完全同居型 二世帯住宅リフォームの費用と工事期間

コスト面のメリット:

完全同居型のリフォームは、他の二世帯住宅リフォームと比べてコストを抑えられる点が大きなメリットです。水回りやキッチンなどの主要設備を共有するため、設備費用や工事費用が一世帯分で済みます。したがって、リフォーム費用の相場は比較的低く、通常の一世帯住宅リフォームとさほど変わらない範囲で収まることが多いです。

工事期間について:

工事期間は、リフォームの規模や住宅の構造によって異なりますが、完全同居型の場合、大規模な間取り変更が必要ないケースが多く、比較的短期間で完了することが可能です。目安として、5か月程度が一般的な工期となりますが、事前にしっかりとしたプランニングを行うことで、効率的な工事が実現します。

1.1.6 完全同居型 二世帯住宅リフォームを成功させる鍵

完全同居型 二世帯住宅リフォームは、家族の絆を深め、経済的な負担を軽減する有効なリフォームスタイルです。しかし、親世帯と子世帯のプライバシーや生活リズムを考慮した設計が求められます。成功させるためには、家族のコミュニケーションを大切にし、信頼できる施工会社とともにしっかりとした計画を立てることが不可欠です。家族全員が快適に暮らせる住まいを目指し、将来の安心を確保するために、適切なリフォームを検討しましょう。

✔ここでのポイント:

結論として、『部分共有型』は、「プライバシーの確保」と「家族の繋がり」、そして「コスト」という、三つの要素を、最もバランス良く、実現できる、現代の二世帯住宅リフォームにおける“最適解”の一つです。 このセクションでは、玄関や浴室など、一部だけを共有し、LDKやトイレは、それぞれに設ける、この人気のパターンの、具体的な設計ポイントと、そのメリット・デメリットについて解説します。

1.2.1 『部分共有型』二世帯住宅リフォームの特徴と基本設計

「親の見守りはしたいけれど、プライバシーは、しっかり確保したい」「キッチンは、気兼ねなく、自分たちのペースで使いたい」。多くのご家族が抱える、この、一見、矛盾するような、二つの願い。その、両方を、見事に、叶えることができるのが、この『部分共有型(部分分離型)』という、絶妙なバランス感覚を持った、間取りパターンです。 これは、玄関や、浴室といった、共有しても、比較的ストレスの少ない部分だけを「共有」し、それぞれの世帯の、生活の中心となるLDKや、トイレ、洗面といった空間は、別々に設ける、という考え方です。どこを共有し、どこを分離させるかを、家族のライフスタイルに合わせて、自由にカスタマイズできる、柔軟性の高さが、このパターンの最大の特徴です。

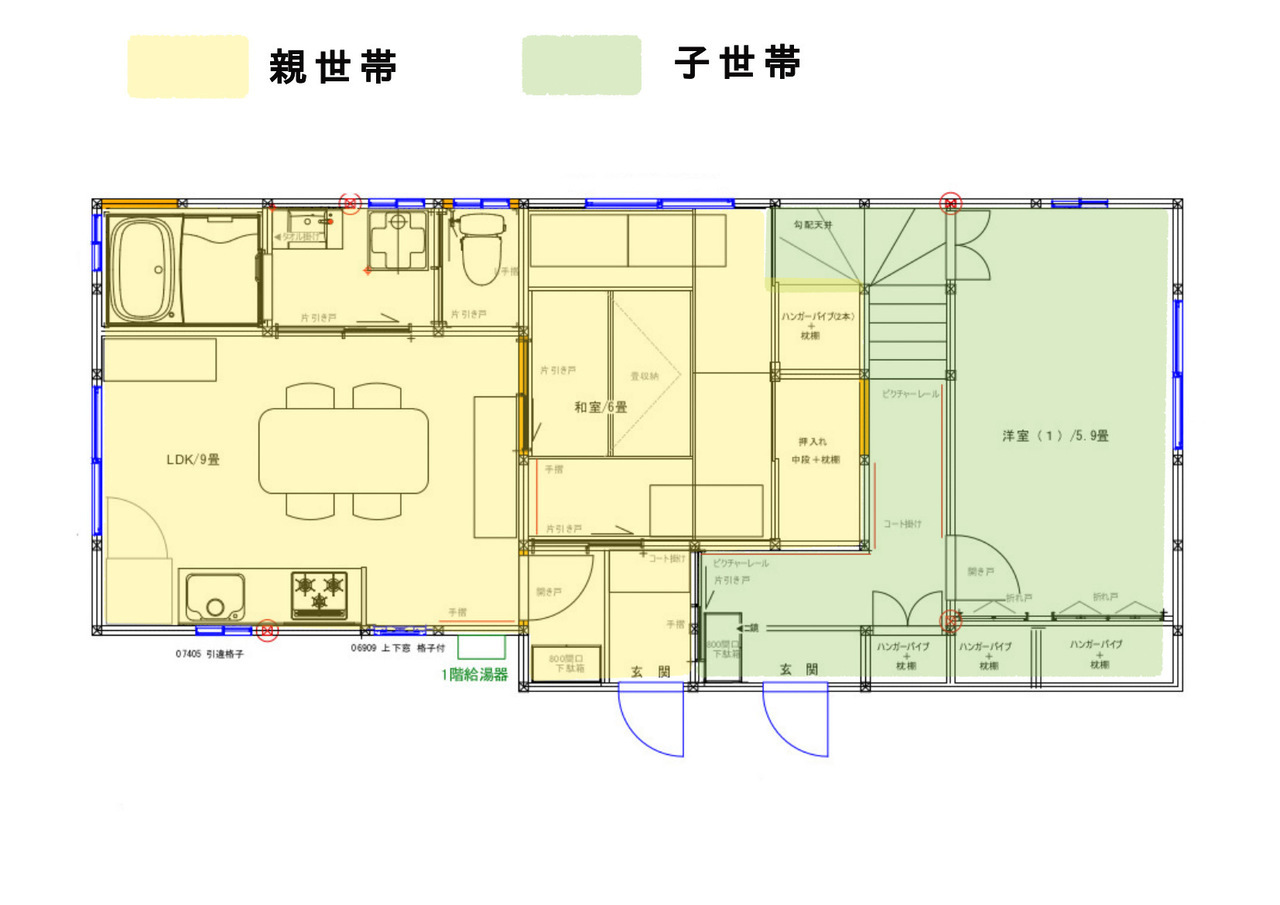

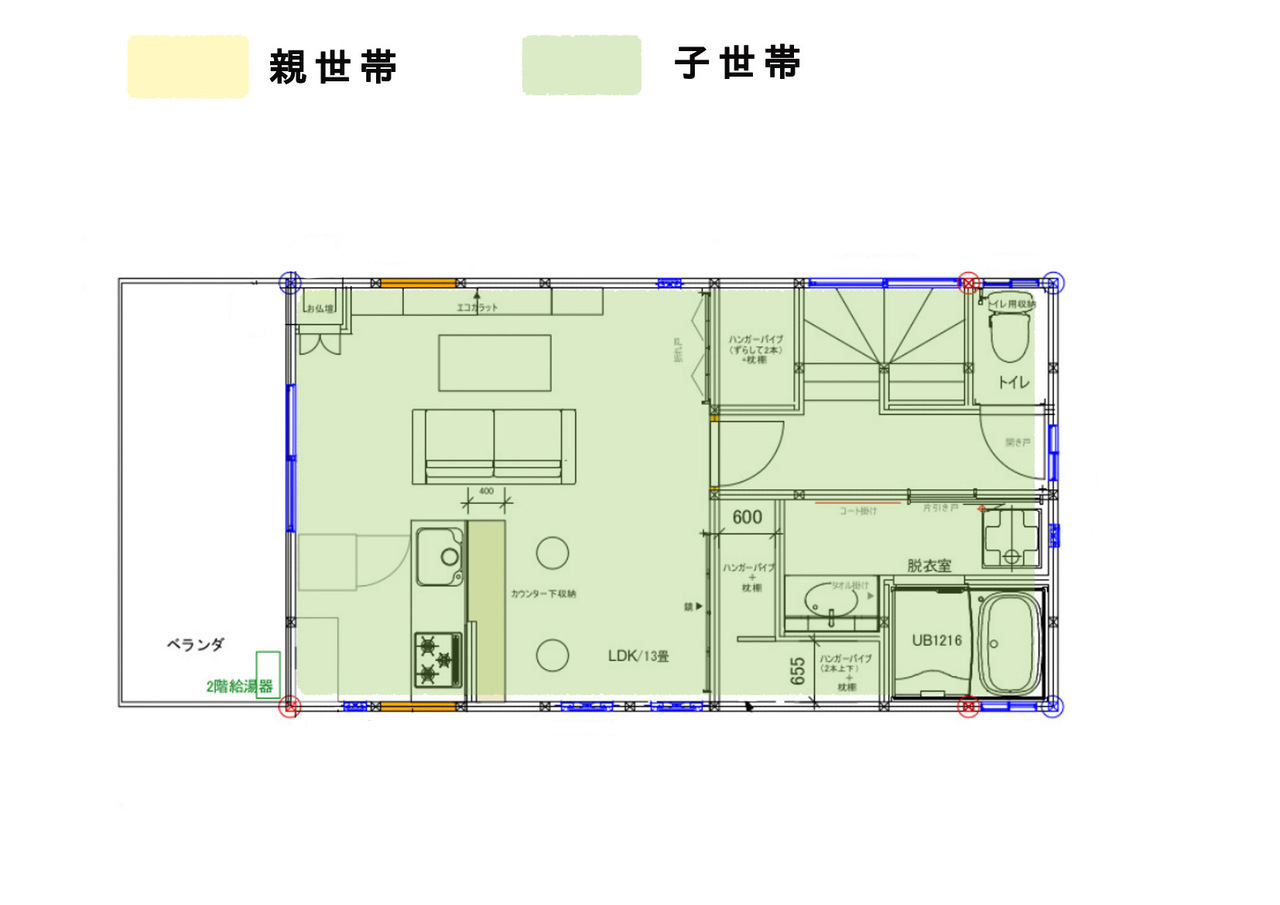

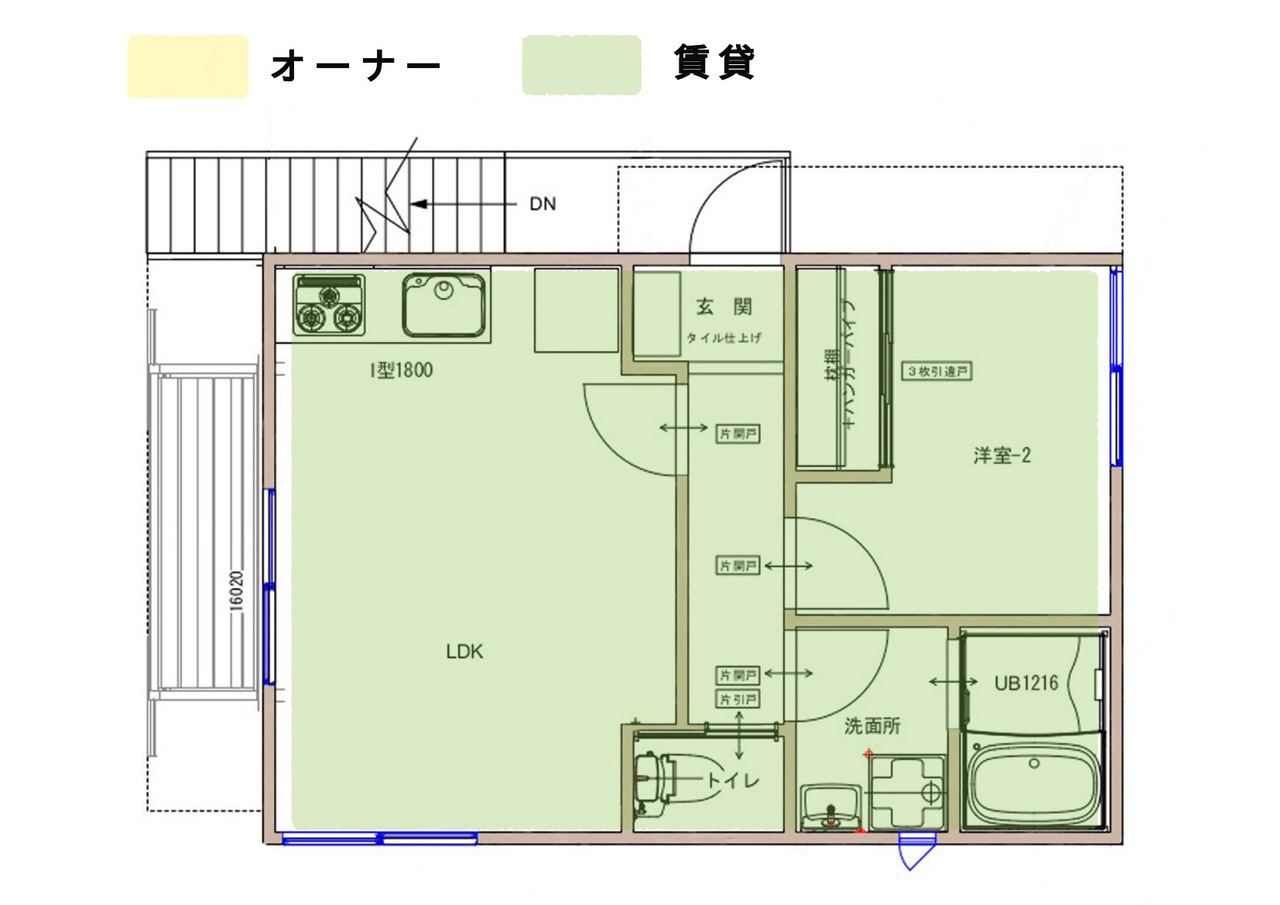

下記図面は【部分分離(部分共有)型二世帯住宅リフォーム】事例です。

1.2.2. 部分分離(部分共有)型二世帯住宅リフォームのメリット

家族のつながりを保ちながら適度な距離感を維持

部分分離型リフォームの最大のメリットは、親世帯と子世帯が互いの存在を感じながらも、適度な距離感を保てる点です。例えば、共用の玄関を通ることで日々顔を合わせる機会が増え、自然なコミュニケーションが生まれます。このような設計は、親世帯にとっての安心感や、子世帯にとってのサポート体制の強化に大いに役立ちます。

リフォームコストの削減

部分分離型リフォームでは、玄関や浴室などの設備を共用することで、リフォーム費用を抑えることが可能です。水回りは工事費用が高額になりがちですが、共有することでその分のコストが削減され、全体のリフォーム費用を抑えることができます。これにより、限られた予算内で質の高いリフォームを実現することができます。

見守りとプライバシーのバランスが取れる

親世帯が高齢の場合、子世帯が近くで見守ることができるため、日常生活の安心感が向上します。一方で、リビングや寝室を分離することで、プライバシーも保たれ、お互いの生活に干渉しすぎない距離感が維持されます。これにより、同居のストレスを軽減し、長期的に快適な住環境が提供されます。

1.2.3. 部分分離(部分共有)型二世帯住宅リフォームのデメリットと対策

プライバシーの確保に課題がある

部分分離型では、玄関や一部のスペースが共有されるため、完全に独立した生活空間とは異なり、プライバシーの確保が難しい場合があります。これを防ぐためには、壁や間仕切りの配置を工夫し、視線や音の漏れを防ぐ設計が求められます。また、各世帯の生活時間帯の違いを考慮した設計により、生活リズムの衝突を最小限に抑えることができます。

共有スペースでの音や匂いの問題

玄関や浴室の共有により、音や匂いが広がりやすくなることがあります。特に、浴室からの湿気やキッチンの匂いが世帯間のストレスになることがあります。これに対処するためには、換気システムの導入や、防音材の使用などの対策を講じることが必要です。さらに、共有スペースの配置を工夫することで、お互いの生活への影響を減らすことができます。

家事の役割分担によるトラブル

共有スペースの多さから、家事の役割分担が曖昧になり、トラブルの原因となることがあります。特に、掃除やゴミ出しなどの細かな部分での役割分担が不明確な場合、負担の偏りが生じることが考えられます。これを防ぐために、事前に家事の分担を明確にし、家庭内ルールを設けることが重要です。

1.2.4. 部分分離(部分共有)型二世帯住宅リフォームを成功させる設計のポイント

プライバシーを尊重したレイアウトの工夫

部分分離型であっても、プライバシーを確保するためのレイアウトは重要です。共有スペースの配置を工夫し、世帯ごとのプライベート空間が直接接しないように設計することで、互いの生活リズムを保つことが可能です。また、間仕切りやドアの配置を工夫し、視線を遮ることで、より独立感を高めることができます。

防音・断熱性能を強化

生活音や温度の変化に対する対策として、防音性能と断熱性能を強化することが求められます。壁や床に防音材を使用し、生活音の漏れを防ぐ設計を行います。また、外壁や窓の断熱性能を高めることで、冷暖房効率を向上させ、居住空間の快適さを保つことができます。

バリアフリー設計の導入

高齢の親世帯に配慮し、バリアフリー設計を取り入れることは非常に重要です。玄関や浴室の段差を解消し、手すりの設置や滑りにくい床材を使用するなど、高齢者が安心して暮らせる環境を整えることで、将来的な介護負担も軽減されます。

共有スペースの快適性を重視

共有スペースの快適性は、部分分離型の二世帯住宅の成否に大きく関わります。例えば、広めの玄関ホールや共有のリビングスペースに十分な収納を設けることで、家族全員が快適に過ごせる環境を作ることができます。また、自然光を取り入れる設計や、共用のカウンターを設けることで、日々の生活に潤いと安らぎをもたらします。

✔ここでのポイント:

結論として、『完全分離型』は、各世帯のプライバシーと、独立性を、最大限に尊重できる、究極の二世帯のカタチですが、その実現には、最も高額な費用と、2025年法改正に伴う「建築確認申請」という、法的なハードルを、乗り越える覚悟が必要です。 このセクションでは、皆様が、理想とする、この完全分離型二世帯住宅リフォームの、絶大なメリットと、そして、直面しなければならない、厳しい現実について、解説します。玄関や水まわりをそれぞれ設ける大規模な改修となるため、2025年の建築基準法改正により、建築確認申請や省エネ基準への適合がこれまで以上に厳しく問われるようになりました。本章では、法改正後の「完全分離型二世帯リフォーム」を成功させるための特徴、設計ポイント、そしてメリット・デメリットについて、500棟超のリノベーション実績を持つプロの視点から、具体的な注意点を交えながら詳しく解説していきます。

1.3.1. 完全分離型二世帯住宅リフォームの基本と、2025年法改正がもたらす新たな視点

完全分離型二世帯住宅リフォームとは、一つの建物という枠組みの中にありながら、親世帯と子世帯、それぞれの居住空間を、玄関はもちろんのこと、キッチン、リビング、浴室、トイレといった生活に不可欠な水まわり設備に至るまで、完全に独立させて設ける改修スタイルを指します。この形式の最大の魅力は、各世帯がそれぞれの生活リズムやプライバシーを最大限に尊重しながら暮らせる点にあります。例えば、子世帯の帰宅が深夜になることが多い、あるいは親世帯が早朝から活動を開始するといった、生活パターンの大きな違いがあっても、お互いの生活音が気になりにくく、干渉しすぎることなく、心地よい距離感を保つことができます。それでいて、同じ屋根の下に暮らすことによる「いざという時の安心感」や、世代間の自然な助け合いといった、二世帯同居ならではの恩恵も享受できるのです。

しかし、この「完全分離型」を実現するためには、多くの場合、既存の間取りを大幅に変更し、壁の新設や撤去、そして水まわり設備をそれぞれの世帯に新たに設置する、という大規模な工事が伴います。そして、ここが2025年4月1日に施行された建築基準法改正後の、最も注意すべきポイントとなります。

法改正後の重要ポイント1:建築確認申請が原則必須に 以前の「4号特例」の下では、木造2階建てなどの比較的小規模な住宅であれば、これほど大規模な間取り変更や設備増設工事であっても、建築確認申請が不要とされるケースが多くありました。しかし、今回の法改正でその4号特例が大幅に縮小され、一般的な木造2階建て住宅の多くが「新2号建築物」として位置づけられるようになった結果、完全分離型二世帯リフォームのような、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の過半に手を入れる可能性が極めて高い「大規模の修繕・模様替」に該当する工事は、原則として建築確認申請が必須となると考えなければなりません。 これは、単に手続きが増えるというだけでなく、申請に必要な詳細な設計図書の作成、構造の安全性を証明するための構造計算(特に間取り変更で耐力壁などに影響が出る場合)、そして後述する省エネ性能に関する計算などが求められ、結果として設計期間の長期化や、設計・申請関連費用の増加に繋がることを意味します。この点を、リフォーム計画の最も初期の段階で専門家(建築士)としっかりと共有し、法的な手続きを確実に、かつ計画的に進めていくことが、何よりも重要です。

法改正後の重要ポイント2:省エネ基準への適合という新たな課題 さらに、2025年の法改正では、建築確認申請が必要となる規模のリフォームにおいては、原則として、そのリフォーム後の建物が現行の省エネ基準(平成28年省エネ基準)に適合していることも求められるようになりました。完全分離型二世帯住宅は、実質的に二つの独立した住戸が一つの建物の中に存在するような形になるため、それぞれの世帯部分が、建物の外皮性能(壁や窓、屋根、床などの断熱性や日射遮蔽性能)および一次エネルギー消費量(冷暖房、給湯、照明などの設備機器のエネルギー効率)に関する基準値をクリアする必要があります。 これを達成するためには、多くの場合、壁・床・天井(あるいは屋根)への高性能な断熱材の追加・入れ替え、熱の出入りが大きい窓の高性能化(例えば、Low-E複層ガラスの樹脂サッシへの交換など)、そして高効率な給湯設備や空調設備の導入といった、本格的な省エネ改修工事が不可欠となります。これらの工事は、リフォーム全体のコストを大きく押し上げる要因となるため、予算計画において十分な考慮が必要です。

法改正後の重要ポイント3:構造的な安全性と、既存不適格への厳格な対応 二世帯分の生活空間を確保するために間取りを大幅に変更したり、水まわりを増設したりする際には、既存の建物の構造的な安全性を絶対に損なわないよう、専門家による詳細な構造検討と、必要に応じた計画的な耐震補強が不可欠です。特に、壁を撤去して大きな空間を造る場合や、水まわりの位置を変更するために床の構造に手を入れる場合などは、慎重な構造設計が求められます。 また、特に築年数の古い建物をリフォームする場合、現行の建築基準法に適合していない「既存不適格」な状態(例えば、建ぺい率がオーバーしている、あるいは旧耐震基準で建てられているなど)である可能性も少なくありません。建築確認申請を行う際には、これらの既存不適格部分についても、原則として現行法規に適合させるための是正措置が求められます。これが、時には減築や大規模な構造補強といった、当初の計画を大きく左右するような事態を招くこともありますので、リフォーム計画の初期段階で、専門家による詳細な法的・技術的な調査と、必要であれば行政庁との事前協議を行っておくことが極めて重要となります。

以前、私がハイウィル株式会社で担当した事例で、まさに空き家になっていた築40年の一戸建てを、奥様のご両親様を迎えるために完全分離型の二世帯住宅にフルリフォームしたケースがありました。

ご主人様(子世帯)の帰宅時間が深夜になることが多く、ご両親様(親世帯)との生活時間の大きなズレが予想されたため、プランニングの最優先課題は、各世帯のプライバシー確保と生活音への配慮でした。

まず、建築士による詳細な現地調査と法規チェックを実施し、この規模の改修(玄関2ヶ所、キッチン・浴室・トイレ各2ヶ所設置、間取りの全面変更)は、間違いなく「大規模の修繕・模様替」に該当し、建築確認申請が必須であると判断いたしました。

設計段階では、各世帯のプライバシーを最大限に確保するため、玄関の位置から始まり、LDK、寝室、水まわりといった全ての生活空間を、完全に上下階または左右で分離する計画としました。

共有するスペースは一切設けず、それぞれの世帯が気兼ねなく、完全に自立した生活を送れるように配慮しました。

特に、生活音への対策として、世帯間の界壁や界床(上下階を区切る床)には、高性能な遮音材や吸音材を充填し、ドアも気密性の高い防音仕様のものを採用しました。

これは、直接的には確認申請の審査項目ではありませんが、二世帯がストレスなく快適に同居するためには、絶対に疎かにできない重要なポイントです。

そして、建築確認申請においては、間取り変更に伴う構造的な安全性を確保するために、詳細な構造計算を実施し、必要な箇所に耐力壁の増設や接合金物の補強を行いました。さらに、2025年の法改正を先取りする形で、当時の最新の省エネ基準にも適合するよう、外壁・床・天井への高性能断熱材の施工、全ての窓のLow-E複層ガラスへの交換、そして高効率な給湯器とエアコンの導入計画も盛り込みました。

確かに、設計期間も申請期間も、そして工事期間も、通常の単世帯リフォームよりは長くかかり、費用も相応のものとなりましたが、最終的に法的な手続きを全てクリアし、完成したお住まいは、各世帯がお互いの生活リズムを心から尊重し合いながら、かつ、万が一の災害時にも安心して暮らせる、非常に質の高い完全分離型二世帯住宅となりました。

お客様からは、「ここまで徹底してやって本当に良かった。おかげで、親たちも私たちも、気兼ねなく、そして安心して毎日を過ごせています」という、心からの感謝のお言葉をいただくことができました。

このように、完全分離型二世帯リフォームは、それぞれの家族の暮らしを大切にしながら、世代間の絆も育むことができる、非常に魅力的な住まいの形です。しかし、その実現のためには、2025年の法改正によって、より一層その重要度を増した、建築確認申請という法的なプロセスと、省エネ基準への適合という新たな課題、そして既存不適格への厳格な対応といった点に、計画の最も初期の段階から、専門家と共に真摯に、かつ計画的に向き合い、一つ一つのハードルを確実にクリアしていく必要があるのです。

1.3.2【完全分離型二世帯住宅リフォームの特徴と設計ポイント】

完全分離型二世帯住宅は、親世帯と子世帯が完全に独立した空間を持ち、それぞれの玄関、キッチン、リビング、浴室、トイレを個別に設置する間取りです。同じ建物内にいながらも、生活のあらゆる場面でプライバシーが確保され、お互いの生活ペースが尊重されます。

1.1 完全分離型の施工事例

施工事例としては、空き家になっていた一戸建てを、奥様のご両親を迎えて二世帯住宅にフルリフォームしたケースがあります。このリフォームでは、ご主人(子世帯)が帰宅するのが遅くなることが多く、両親世帯との生活時間のズレが課題でした。そこで、防音対策を施し、お互いの生活音が気にならないように設計しました。玄関から始まる各生活空間は完全に分離され、共有するスペースは一切なく、各世帯が自立した生活を営むことができます。

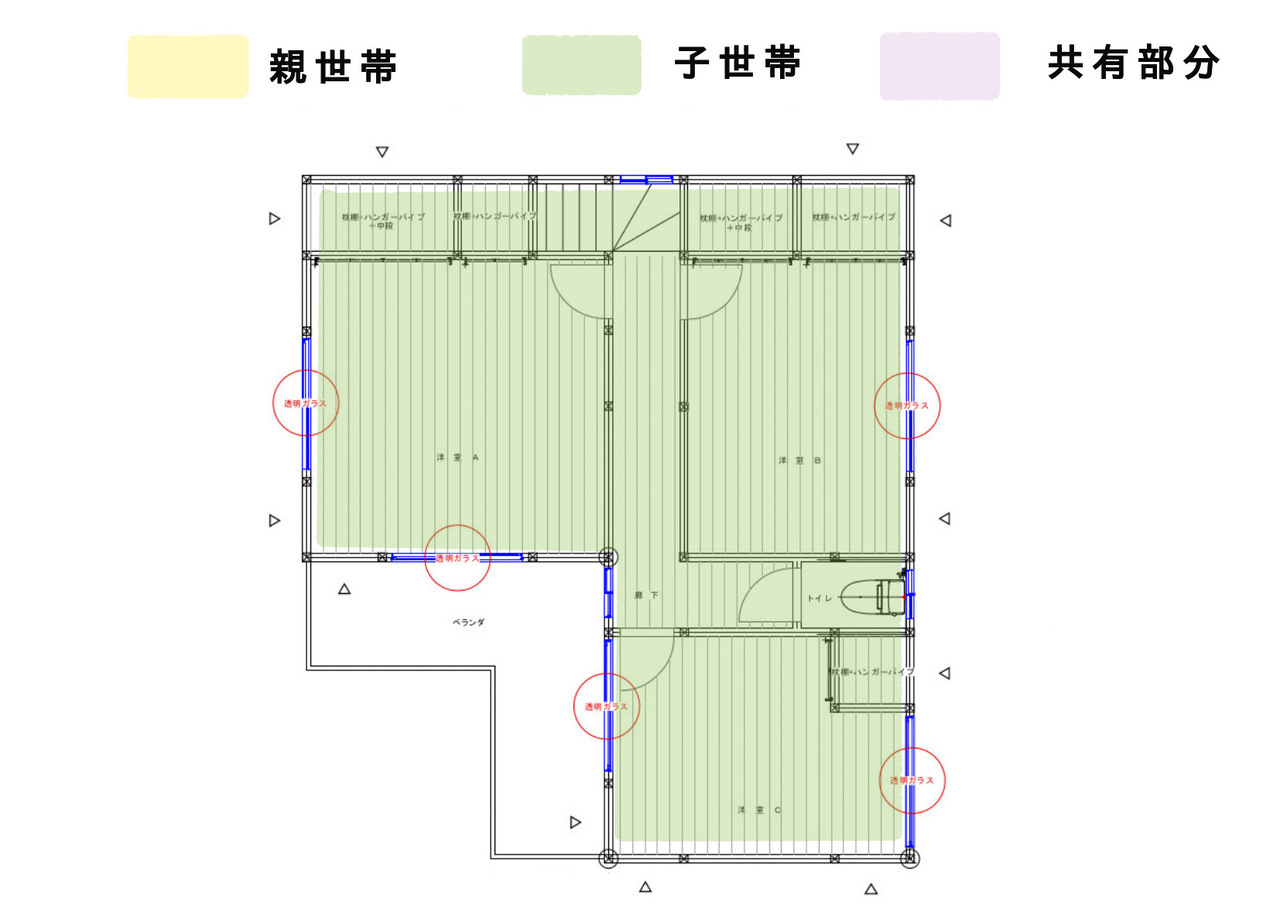

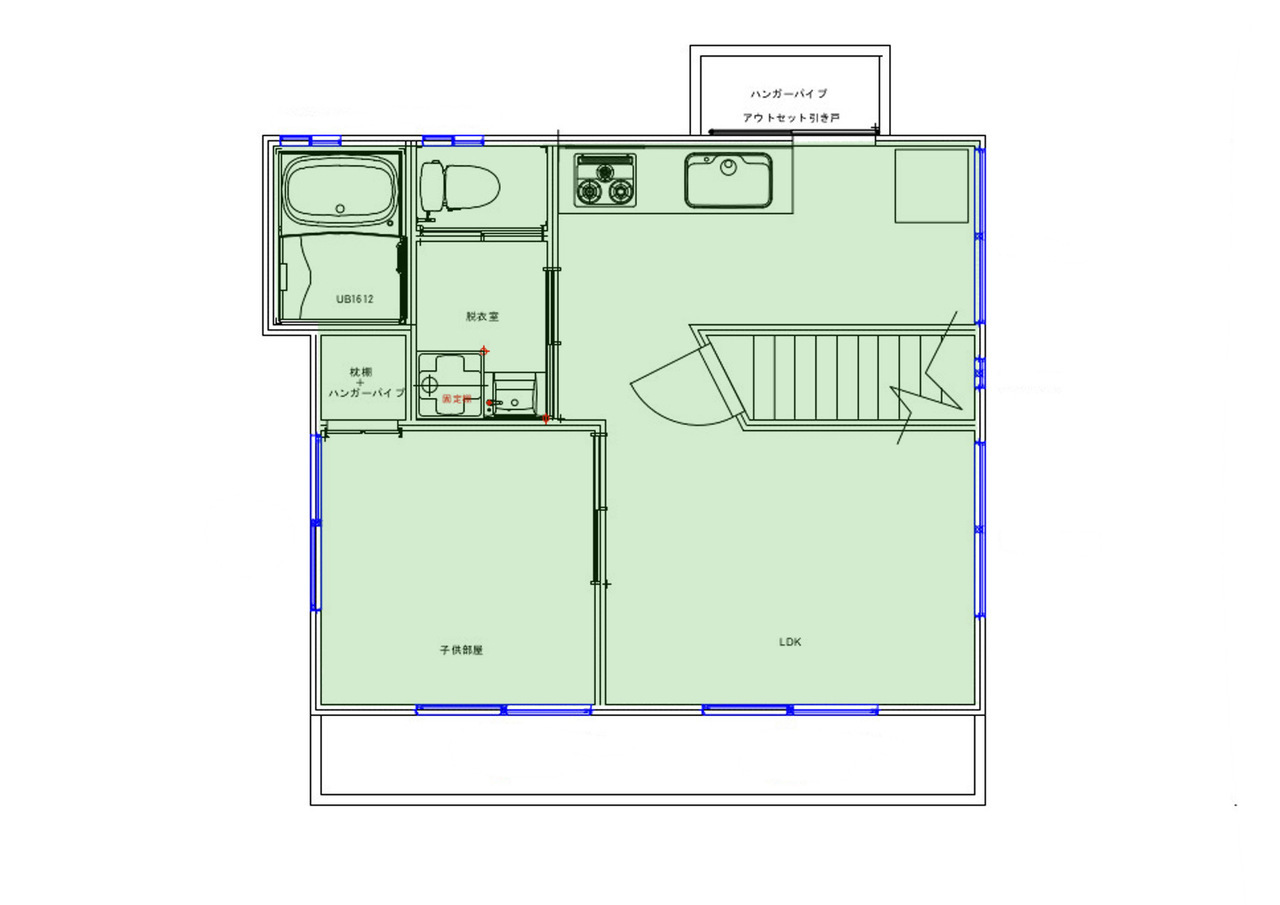

このように、完全分離型では、各世帯が互いの存在を感じることはできても、生活リズムが異なることで発生するストレスを軽減することが可能です。下記の図面は【完全分離の二世帯住宅リフォーム】事例です。

1.3.3. 完全分離型二世帯住宅リフォームのメリット

法改正後の注意点を踏まえた上で、改めて完全分離型二世帯住宅リフォームが持つ本質的なメリットについて整理してみましょう。

- 2.1 プライバシーの完全な確保: これが最大のメリットと言えるでしょう。玄関からキッチン、浴室、トイレに至るまで、生活空間が完全に分離されているため、各世帯はそれぞれの生活リズムやライフスタイルを、互いに干渉されることなく、気兼ねなく維持することができます。特に、起床・就寝時間、食事の時間、あるいは来客の頻度などが大きく異なる場合や、生活音(例えば、子世帯の子供たちの声や足音、親世帯のテレビの音など)がお互いに気になる、といった場合に、この完全な分離設計は非常に有効です。まるで、同じ建物の中に、完全に独立した二つの家があるような感覚で暮らせるため、精神的なストレスが少なく、良好な関係を長期間維持しやすいと言えます。

- 2.2 生活費(特に光熱費)の明確な分離と、経済的な自立の維持: 完全分離型の場合、電気、ガス、水道といったライフラインのメーターを、各世帯ごとに独立して設置することが可能です(ただし、そのためには電力会社やガス会社、水道局との協議や、追加の工事費用が必要となる場合があります)。これにより、それぞれの世帯が使用した分の光熱費を明確に把握し、費用負担を公平に分担することができます。これは、経済的な面での無用なトラブルを避け、各世帯が独立して家計を管理し、経済的な自立を維持する上で、非常に重要なポイントとなります。また、それぞれの世帯が「自分たちの使った分は自分たちで払う」という意識を持つことで、自然と省エネルギーへの関心も高まり、無駄な支出を抑える効果も期待できます。

- 2.3 緊急時の迅速な対応と、適度な距離感を保った見守り・サポート: たとえ生活空間が完全に分離されていても、同じ建物の中に暮らしているため、万が一の緊急事態(例えば、急な体調不良や怪我、あるいは火災や地震といった災害時など)が発生した際には、すぐに駆けつけ、助け合うことができます。これは、特に親世帯が高齢であったり、あるいは小さなお子様がいる子世帯であったりする場合に、何物にも代えがたい大きな安心感に繋がります。 また、日常的な見守りやサポートが必要な場合(例えば、親世帯の介護や、子世帯の育児の手伝いなど)においても、それぞれのプライバシーは守りつつ、必要な時にはすぐに顔を合わせ、手を差し伸べることができる、という「スープの冷めない距離」ならぬ「スープの冷めない家」が実現できます。これは、お互いの精神的な負担を軽減し、無理のない範囲で支え合いながら暮らしていくための、理想的な環境と言えるかもしれません。

これらのメリットは、法改正後においても変わることのない、完全分離型二世帯住宅の持つ本質的な魅力です。しかし、その魅力を最大限に引き出すためには、やはり法的な要求事項をクリアした上での、質の高い設計と施工が不可欠となるのです。

1.3.4. 完全分離型二世帯住宅リフォームのデメリット・課題と、その対策

多くのメリットがある一方で、完全分離型二世帯住宅リフォームには、いくつかのデメリットや、計画を進める上でクリアしなければならない課題も存在します。特に、2025年の法改正は、これらのデメリットや課題を、より顕在化させる可能性があるため、事前にしっかりと理解し、対策を練っておくことが重要です。

- 3.1 大規模なリフォーム工事と、それに伴う高額な費用・長期の工期: 完全分離型を実現するためには、多くの場合、間取りの全面的な変更、壁の大規模な新設・撤去、そして何よりも玄関やキッチン、浴室、トイレといった水まわり設備をそれぞれの世帯に新たに設置する必要があるため、工事が大掛かりになることが避けられません。これは、通常の一世帯向けのリフォームと比較して、工事費用が大幅に高額になり、また、工事期間も長期にわたる傾向があります。 【法改正後の追加的課題】 前述の通り、この規模の工事はほぼ確実に建築確認申請が必要となり、それに伴う設計料、申請手数料、構造計算費用、省エネ計算費用などが別途発生します。また、既存不適格部分の是正工事や、省エネ基準適合のための断熱改修・設備更新費用も加わるため、総費用はさらに膨らむ可能性があります。工事期間も、申請・審査期間を含めると、当初の想定よりも大幅に延びることを覚悟しておく必要があります。 【対策】 計画の初期段階で、専門家による詳細な見積もりと、余裕を持った資金計画、そして現実的な工期設定を行うことが不可欠です。また、リフォーム期間中の仮住まいの確保や、その費用負担についても、事前にしっかりと計画しておく必要があります。

- 3.2 世帯間の生活音への配慮と、高度な防音対策の重要性: たとえ間取りが完全に分離されていても、同じ建物の中に暮らす以上、ある程度の生活音(足音、話し声、ドアの開閉音、水まわりの音、家電製品の音など)が、お互いの世帯に伝わってしまう可能性は避けられません。特に、上下階で居住空間が分かれる場合には、上階の床から下階の天井へ伝わる「重量床衝撃音(子供が飛び跳ねる音など)」や「軽量床衝撃音(スリッパで歩く音や物を落とす音など)」が、大きな問題となることがあります。 【法改正後の視点】 省エネ基準への適合のために断熱性・気密性を高めると、外部からの騒音は遮断されやすくなりますが、逆に内部の生活音がより響きやすくなる、という側面も考慮に入れる必要があります。 【対策】 設計段階から、専門家と共に、世帯間の壁や床の遮音性能・吸音性能を高めるための、適切な防音設計を徹底することが極めて重要です。例えば、壁や床の内部に高性能な遮音材や吸音材を充填する、二重床・二重天井構造を採用する、防音性能の高いサッシやドアを選ぶ、あるいは水まわりの配管に防音処理を施す、といった対策が考えられます。これらの防音対策には追加の費用がかかりますが、二世帯が長期にわたって快適に暮らすためには、絶対に妥協すべきではないポイントです。

- 3.3 共用スペースがないことによる、コミュニケーション不足や孤立感の可能性: 完全分離型の最大のメリットである「プライバシーの確保」は、裏を返せば、世帯間の日常的なコミュニケーションの機会が減少し、場合によっては「すぐ近くに住んでいるのに、なんだか孤立しているような気がする…」といった、寂しさや疎外感を感じる原因となる可能性も秘めています。特に、親世帯が高齢であったり、あるいは普段あまり外出する機会が少なかったりする場合、この問題はより深刻になるかもしれません。 【対策】 設計の段階で、完全に生活空間を分離しつつも、どこかに自然な形で顔を合わせたり、気軽に声をかけ合ったりできるような「緩やかな接点」を設ける工夫も有効です。例えば、

- 共有の庭やテラス、あるいは広めのバルコニーを設け、そこを介して両世帯が自然と交流できるような空間を作る。

- 玄関は別々でも、そのアプローチ部分を共有にし、ちょっとした立ち話ができるようなベンチなどを置く。

- 建物内部に、鍵付きの連絡ドア(普段は施錠しておくが、必要な時には開けられる)を設けておき、緊急時や、あるいは「ちょっとお醤油を貸して」といった日常的な助け合いの際に、気軽に行き来できるようにする。

- あるいは、定期的に合同で食事会を開いたり、一緒に趣味を楽しんだりといった、家族間のコミュニケーションを意識的に増やすための「ルール」や「習慣」を作ることも大切です。 大切なのは、お互いのプライバシーを尊重しつつも、決して「心の距離」までが離れてしまわないように、家族みんなで知恵を出し合い、工夫を凝らしていくことです。

これらのデメリットや課題は、決して 乗り越えられないものではありません。むしろ、計画の初期段階でこれらの可能性を予期し、専門家と共に一つ一つ丁寧に対策を講じていくことで、完全分離型二世帯住宅の持つメリットを最大限に活かし、かつデメリットを最小限に抑えた、真に快適で持続可能な「新しい同居の形」を実現することができるはずです。

1.3.5. 完全分離型二世帯住宅リフォームを「法改正後」に成功させるための、より具体的なポイント

これまでの議論を踏まえ、2025年の法改正後の新しい状況の中で、完全分離型二世帯住宅リフォームを成功させるために、施主様が特に意識し、専門家と共に取り組むべき、より具体的なポイントを以下にまとめます。

- ポイント1:何よりもまず、初期段階での「徹底的な法的・技術的調査」と「専門家への早めの相談」を!

- ご自宅の現状(築年数、構造、劣化状況、既存不適格性の有無、検査済証の有無など)を、建築士などの専門家によって正確に把握することが、全ての計画の出発点です。

- そして、計画しているリフォーム内容(完全分離のための間取り変更、水まわり増設など)が、建築確認申請の対象となるのかどうか、その法的根拠と手続きの流れについて、専門家から明確な説明を受けましょう。

- もし、既存不適格な部分が見つかったり、あるいは確認申請が必要となったりした場合には、その是正方法や申請手続きについて、必ず事前に管轄の行政庁と十分な「事前協議」を行うよう、専門家に依頼してください。

- ポイント2:「省エネ基準への適合」を、初期の設計段階から必須項目として計画に織り込むこと!

- 確認申請が必要な場合、省エネ基準への適合は避けて通れません。それぞれの世帯部分について、どのような断熱改修(壁、床、天井、窓など)や、どのような高効率な設備(給湯、空調、換気、照明など)を導入すれば基準をクリアできるのか、専門家と共に詳細な計画を立て、必要な費用を予算に組み込んでおく必要があります。

- これは、単に法律を守るためだけでなく、将来の光熱費削減や、快適で健康的な室内環境の実現にも繋がる、非常に価値のある投資です。

- ポイント3:「構造的な安全性」の確保と、それに対する「十分な予算配分」を絶対に怠らないこと!

- 間取り変更や水まわり増設は、建物の構造に大きな影響を与える可能性があります。必ず専門家による詳細な構造計算(許容応力度計算など)に基づいた、適切な耐震補強計画を立案し、それを確実に実行してください。

- 特に古い建物の場合、解体後に想定外の構造的な問題(腐食、蟻害など)が見つかることも少なくありません。そのような場合の追加補強費用も見込んだ、余裕のある資金計画を立てておくことが重要です。

- ポイント4:「防音設計」には、特に細心の注意と十分な費用をかけること!

- 完全分離型であっても、生活音の問題は二世帯同居における最大のストレス要因の一つです。世帯間の壁や床の遮音性能・吸音性能を高めるための設計(例えば、二重床・二重天井、高性能な遮音材・吸音材の使用、防音サッシ・防音ドアの採用など)には、決して妥協せず、専門家とよく相談し、十分な予算を確保してください。

- ポイント5:各世帯の「生活時間」と「ライフスタイルの違い」を、間取り計画や設備計画に徹底的に反映させること!

- 例えば、親世帯が早寝早起きで、子世帯の帰宅が遅いのであれば、親世帯の寝室と子世帯のLDKや水まわりが、できるだけ離れた位置になるように配置したり、あるいは音の伝わりにくい壁やドアで区切ったり、といった配慮が必要です。

- それぞれの世帯が、どのような暮らしを望んでいるのか、プライバシーをどの程度重視するのか、そして将来的にどのような変化(例えば、介護の必要性や、家族構成の変化など)が予想されるのか、といった点を、計画の初期段階で徹底的に話し合い、それを設計に反映させることが、長期的な満足度を高める上で不可欠です。

- ポイント6:プライバシーの確保と、家族としての「緩やかな繋がり」のバランスを、上手にデザインすること!

- 完全に生活を分離するだけでなく、どこかに、お互いが自然に顔を合わせたり、気軽に声をかけ合ったりできるような「共有のきっかけ」となる空間(例えば、中庭、共用の玄関アプローチ、あるいは施錠可能な連絡ドアなど)を設けることも、円滑な二世帯関係を築く上で有効な場合があります。このバランス感覚は、設計者の腕の見せ所でもあります。

- ポイント7:そして何よりも、この複雑で難易度の高いリフォームプロジェクトを、最後まで安心して任せられる、本当に「信頼できる専門家(建築士、リフォーム会社)」を、時間をかけて慎重に選び抜くこと!

- 法改正後の新しいルールを正確に理解し、既存不適格への対応や、確認申請手続き、そして構造・省エネ・防音設計といった専門的な知識と経験を豊富に持ち、かつ、お客様の想いに真摯に寄り添い、誠実に対応してくれるパートナーを見つけることが、成功の最大の鍵となります。

1.3.6. まとめ:法改正を乗り越え、快適で安心な完全分離型二世帯住宅を実現するために

完全分離型二世帯住宅リフォームは、家族の絆を大切にしながらも、それぞれの世帯のプライバシーと自立した生活を尊重できる、非常に魅力的な住まいの形です。お互いの生活スタイルを大切にしながら、必要なときにはすぐに顔を合わせ、支え合うことができる環境は、特にこれからの高齢化社会において、ますますその重要性を増していくことでしょう。

しかし、その実現のためには、2025年の建築基準法改正によって、建築確認申請の原則化や、省エネ基準への適合といった、以前にも増してクリアしなければならない法的なハードルが高くなっていることも事実です。 これらのハードルを乗り越え、真に安全で、快適で、そして法的にクリーンな完全分離型二世帯住宅を成功させるためには、何よりもまず、施主様ご自身が正しい知識を身につけ、そして早い段階から、この分野に深い知識と豊富な経験を持つ、信頼できる専門家(建築士やリフォーム会社)をパートナーとして選び、共に計画を練り上げていくことが不可欠です。 専門家は、法的な手続きのナビゲートはもちろんのこと、お客様の想いを形にするための最適な設計プラン、そして質の高い施工管理を通じて、皆様の夢の実現を力強くサポートしてくれるはずです。

どうか、法改正という変化を恐れることなく、むしろそれを「より質の高い住まいを手に入れるための好機」と前向きに捉え、ご家族全員で十分に話し合い、専門家と密に連携を取りながら、皆様にとって最高の「新しい二世帯の暮らし」を実現していただきたいと、心から願っております。

✔ここでのポイント:

結論として、『賃貸併用型』は、リフォーム費用を、家賃収入で賄う、という、極めて合理的な「資産運用」の発想を取り入れた、最も、戦略的な二世帯のカタチです。 最後に、同居の、新しい選択肢として、近年、注目を集める、この賃貸併用型二世帯住宅リフォームについて、その、大きな可能性と、注意点を、解説します。

マイホームの一部を賃貸スペースとして活用し、家賃収入を得ながら暮らす「賃貸併用住宅」。特に都市部において、住宅ローンの負担軽減や安定した収益源として注目されています。しかし、このリフォームスタイルも2025年の建築基準法改正と無縁ではありません。自宅部分と賃貸部分、それぞれの法的要件(特に建築確認申請、省エネ基準、防火・避難規定など)をクリアし、かつ収益性と居住快適性を両立させるためには、これまで以上に専門的な知識と緻密な計画が不可欠です。本章では、法改正後の「賃貸併用二世帯住宅リフォーム」を成功させるための特徴、設計ポイント、メリット・デメリットについて、具体的な法的注意点を交えながら詳しく解説していきます。

1.4.1. 賃貸併用二世帯住宅リフォームの特徴と、2025年法改正がもたらす大きな変化

賃貸併用二世帯住宅リフォームは、一つの建物内に、オーナーである親世帯と子世帯の居住スペース(あるいはどちらか一方の世帯の居住スペース)と、独立した賃貸用住戸を設ける改修スタイルです。これにより、家賃収入という経済的なメリットを享受しつつ、家族が同じ建物内で暮らす安心感も得られるという、一挙両得を目指すことができます。特に、耐震性能や断熱性能の向上を目的としたフルリフォームと組み合わせることで、建物全体の価値を高め、より快適で経済的な、そして法規にも適合した住まいを実現することが重要となります。

設計ポイントと法改正後の最重要注意点:

-

建築確認申請は「絶対必須」と考え、用途変更の手続きも理解する: 賃貸併用住宅へのリフォームは、多くの場合、既存の戸建て住宅から一部の用途を「共同住宅」や「長屋」といった特殊建築物(あるいはそれに準じる扱い)へと変更することを伴います。このような「用途変更」を伴う場合、その変更する部分の床面積が200平方メートルを超える場合には、原則として建築確認申請が必須となります。 さらに、2025年の法改正により、たとえ200平方メートル以下であっても、間取りの大幅な変更や水まわりの増設、構造躯体への変更などが「大規模の修繕・模様替」に該当すれば、一般的な木造2階建て(新2号建築物)であっても建築確認申請が必要となる可能性が極めて高くなりました。 賃貸部分を設けるということは、不特定多数の人が利用する空間を造るということであり、その安全性確保の観点から、行政のチェックは通常の専用住宅リフォームよりもさらに厳しくなる傾向があります。計画の初期段階で、必ず専門家(建築士)と共に、建築確認申請および用途変更の要否と、そのための詳細な手続きを確認し、法規を遵守した計画を進めることが絶対条件です。

-

省エネ基準への適合は、自宅部分・賃貸部分ともに必須: 建築確認申請が必要となる以上、2025年の法改正で原則義務化された現行の省エネ基準への適合は、オーナーの居住部分だけでなく、賃貸として貸し出す住戸部分についても同様に求められます。 これは、それぞれの空間が独立した熱的境界を持つため、個別に外皮性能計算(UA値など)や一次エネルギー消費量計算を行い、基準をクリアする必要があることを意味します。 高品質な断熱材の施工、高性能サッシの採用、高効率な給湯・空調設備の導入などが、建物全体として必要となり、これがリフォーム費用を押し上げる大きな要因となります。しかし、省エネ性能の高い賃貸住宅は、入居者にとっても光熱費削減や快適性向上というメリットがあり、結果として賃料設定や入居率にも良い影響を与える可能性があります。

-

構造安全性、防火・避難規定への、より厳格な対応: 賃貸部分を設けることで、建物は不特定多数の人が利用する「特殊建築物」に該当する、あるいはそれに準じた防火・避難上の安全性が求められるようになります。

- 構造安全性: 間取り変更や水まわり増設に伴う構造的な影響を詳細に検討し、必要であれば建物全体の耐震診断と、それに基づく適切な耐震補強(多くの場合、許容応力度計算などの詳細な構造計算が必須)を行う必要があります。

- 防火区画: オーナー住戸と賃貸住戸との間、あるいは賃貸住戸同士(複数の賃貸住戸を設ける場合)の間は、火災が燃え移るのを防ぐための堅固な「防火区画」(耐火性能を持つ壁や床、防火戸など)で明確に区画しなければなりません。

- 避難経路: 各住戸からの避難経路(廊下、階段、バルコニーなど)が、建築基準法に基づいて安全に確保されていることが絶対条件です。特に、外階段を設ける場合には、その構造や寸法、手すりの仕様などにも注意が必要です。 これらの規定は、人命に直結するため、極めて厳格に適用されます。専門家による詳細な法規チェックと、行政庁(場合によっては消防署も含む)との綿密な事前協議が不可欠です。

-

既存不適格建築物の場合のさらなる困難: もし、リフォーム対象の建物が、現行法規に適合していない「既存不適格建築物」であった場合、賃貸併用という特殊建築物への用途変更や大規模な改修を行う際には、その不適格部分の是正が、より一層厳しく求められることになります。これが、計画の実現をさらに困難にする可能性があります。

1.4.2 賃貸併用型の施工事例

具体的な事例として、築60年近く経過した木造2階建ての戸建て住宅をリフォームし、1階をご夫妻の居住スペース、そしてこれまであまり活用されていなかった2階部分を独立した賃貸スペース(1LDK×2戸)として再生させたケースを考えてみましょう。まず、この計画は、既存の専用住宅から一部を共同住宅へと「用途変更」し、かつ「大規模の修繕・模様替」を伴うため、建築確認申請が絶対的に必要であると判断しました。 設計段階での最大の課題は、やはり構造安全性の確保と防火区画の形成、そして省エネ基準への適合でした。

- 構造: まず建物全体の詳細な耐震診断を実施し、現行基準を満たすために必要な耐力壁の量と配置を算出。1階と2階の間、および賃貸住戸間の界壁・界床は、構造的な強度と遮音性能を確保するために、一部コンクリートブロック造や鉄骨ブレースによる補強を検討し、最終的には木造の耐力壁と高性能な遮音構造を組み合わせる形で計画しました。

- 防火: 各住戸(オーナー住戸、賃貸住戸A、賃貸住戸B)は、それぞれ耐火性能を持つ界壁・界床で完全に区画。各戸の玄関ドアや窓(特に延焼のおそれのある部分)も防火認定を受けたものを使用しました。また、賃貸住戸からの避難経路として、既存の内部階段とは別に、新たに屋外避難階段を鉄骨で設置しました。この屋外階段の設計・施工も、建築基準法および消防法の規定をクリアする必要がありました。

- 省エネ: 建物全体の外壁、屋根、1階床には高性能な断熱材を隙間なく充填し、全ての窓をLow-E複層ガラスの樹脂サッシに交換。さらに、各住戸には高効率な給湯器とエアコン、そして24時間計画換気システムを導入し、省エネ計算書を作成して基準適合を確認しました。

- プライバシーと動線: 賃貸住戸の入居者とオーナー様の生活動線が交錯しないよう、玄関は完全に分離し、賃貸住戸へは新設した外階段から直接アクセスできるように計画。郵便受けやゴミ置き場なども、それぞれのプライバシーに配慮して配置しました。

このリフォームでは、当初の想定よりも構造補強や防火改修、そして省エネ対策に多くの費用と時間を要しましたが、建築確認申請と完了検査を経て、法的に適合し、かつ安全性・快適性・収益性を兼ね備えた賃貸併用住宅へと生まれ変わらせることができました。オーナー様からは、「古い家がこんなに素晴らしい形で再生できるとは思わなかった。家賃収入でローンの負担も軽くなり、安心して暮らせています」とのお言葉をいただきました。

1.4.3. 賃貸併用二世帯住宅リフォームのメリット

賃貸併用二世帯住宅リフォームは、単に住空間を確保するだけでなく、賢い資産活用という側面も併せ持つ、魅力的な選択肢です。法改正によるハードルをクリアすることで得られるメリットは大きいと言えるでしょう。

-

3.1 賃貸収入による経済的メリット 賃貸併用リフォームの最大の魅力は、なんといっても賃貸収入によって住宅ローンの返済や建物の維持管理費を補うことができる点です 。自宅の一部を賃貸スペースとして活用することで、安定した家賃収入が期待でき、長期的な経済的負担を大幅に軽減することが可能です。特に、駅に近い、あるいは生活利便性の高いといった好立地な場所や、賃貸需要の高いエリアでは、このメリットはさらに大きくなります。 2025年の法改正で省エネ基準への適合が求められることは、初期コスト増の要因となり得ますが、長期的に見れば、高性能な賃貸住宅は入居者にとっても光熱費削減や快適性向上というメリットがあり、結果として安定した賃料設定や高い入居率の維持に繋がり、リフォーム費用の早期回収も期待できるでしょう。

-

3.2 プライバシーの確保と程よい距離感 賃貸併用型では、オーナーの居住スペースと賃貸スペースの玄関や生活空間を完全に分離することが基本です 。特に、外階段を設置するなどして賃貸スペースへの出入り動線を完全に独立させれば、住み分けがより明確になり、お互いのプライバシーをしっかりと確保できます 。これにより、オーナーである施主様ご自身が気兼ねなく生活できるだけでなく、賃借人も安心して暮らすことができる環境が整います 。これは、法改正後においても変わらない、このリフォームスタイルの大きな利点です。

- 3.3 耐震・断熱性能の向上による建物価値の向上 古い住宅を賃貸併用にリフォームする際には、多くの場合、今回の法改正で必須となった耐震補強や断熱改修がセットで行われます 。これにより、建物全体の安全性が飛躍的に向上し、万が一の災害時への備えとなるだけでなく、断熱性能の向上によって、賃貸部分・自宅部分双方の居住快適性も格段に高まります 。 特に、世帯間の生活音に配慮した防音性の向上(例えば、界壁や界床への高性能な遮音材の使用や、場合によってはコンクリート打設 )や、省エネ基準適合のための高効率な断熱材の追加などは、賃貸スペースの付加価値を高め、競争力のある賃料設定に繋がる可能性があります。これらの性能向上は、単に法律の要求を満たすだけでなく、建物全体の資産価値そのものを高める効果も期待できるのです。

1.4.4 賃貸併用二世帯住宅リフォームのデメリットと対策、そして法改正後の追加的課題

多くのメリットがある一方で、賃貸併用二世帯住宅リフォームには、計画段階から慎重に検討し、対策を講じるべきデメリットや課題も存在します。特に2025年の法改正は、これらの課題に新たな側面を加えています。

-

4.1 初期投資が大きく、資金計画がより重要に 賃貸併用型リフォームは、オーナーの居住スペースに加えて、独立した賃貸スペースを新たに設けるため、一般的なリフォームと比較して初期投資が大きくなる傾向があります 。玄関や水まわり設備(キッチン、浴室、トイレ)を複数設置し、それぞれの内装を仕上げる必要があるためです。

-

【法改正後の追加的課題】 2025年の法改正により、建築確認申請に伴う構造計算費用、省エネ計算費用、各種申請手数料などが確実に発生します。また、耐震補強工事(特に旧耐震基準の建物の場合)や、省エネ基準適合のための断熱改修・高効率設備導入費用も、以前よりも高いレベルで求められるため、これらが初期投資をさらに押し上げる大きな要因となります。特に、賃貸部分も省エネ基準を満たす必要があるため、建物全体での対策が不可欠です。

-

【対策】 リフォームの計画段階で、専門家(建築士、ファイナンシャルプランナーなど)を交え、詳細な収支計画を徹底的に練り上げることが不可欠です。必要な工事内容とそれにかかる費用を正確に見積もり、将来期待できる賃貸収入(空室リスクも考慮に入れた堅実な予測)とのバランスを慎重にシミュレーションし、無理のない資金計画(自己資金、ローンの借入額など)を立てることが、プロジェクト成功の絶対条件となります。

- 4.2 管理の手間が増え、専門的な知識も必要に 賃貸併用住宅のオーナーとなるということは、単に家賃収入を得るだけでなく、賃貸スペースの管理やメンテナンスを行う責任も負うことになります 。入居者の募集や審査、賃貸借契約の締結・更新、家賃の集金、入居者からのクレーム対応、共用部分の清掃や維持管理、そして設備の故障時の修理手配など、通常の住宅以上に多岐にわたる手間と、場合によっては専門的な知識(賃貸借契約に関する法律など)が必要となる点がデメリットと言えるでしょう 。

-

【対策】 これらの管理業務の負担を軽減するためには、信頼できるプロの不動産管理会社に業務の一部または全部を委託することを積極的に検討すべきです 。確かに委託費用はかかりますが、専門家による適切な管理は、入居者満足度の向上や空室リスクの低減にも繋がり、結果として安定した賃貸経営に貢献します。

-

4.3 賃貸スペースの空室リスクという、収益計画への影響 どれほど魅力的な賃貸スペースを提供したとしても、常に満室経営が保証されるわけではありません。賃貸スペースが空室になった場合、その期間は予定していた家賃収入が得られないため、住宅ローンの返済計画や、全体の収支計画に大きな影響を及ぼすリスクがあります

-

【対策】 まず、リフォーム計画の初期段階で、建設予定地の賃貸市場の需要(どのような間取りや家賃帯に人気があるか、競合物件の状況など)を十分に調査・分析することが不可欠です 。その上で、ターゲットとする入居者層に響くような、魅力的で競争力のある賃貸空間(例えば、デザイン性の高い内装、充実した設備、良好なセキュリティなど)を提供することが重要です。また、空室期間を最小限に抑えるために、信頼できる不動産仲介業者と連携したり、あるいは柔軟な賃貸条件(例えば、礼金・敷金の設定や、ペット可否など)を設定したりといった工夫も、時には必要となるでしょう

1.4.5. 賃貸併用二世帯住宅リフォームを「法改正後」に成功させるためのポイント

2025年の建築基準法改正という新たな状況下で、賃貸併用二世帯住宅リフォームを成功に導き、収益性と快適な居住環境を両立させるためには、これまで以上に専門的な視点と緻密な計画、そして法規遵守への強い意識が不可欠となります。ここでは、特に「法改正後」という視点を踏まえ、施主様が押さえておくべき重要な成功ポイントを解説します。

-

5.1 初期段階での徹底的な「法規・市場調査」と「専門家チーム」の構築 まず、計画の最も初期の段階で、建築確認申請の要否、用途変更の該当性、既存不適格の有無、そして省エネ基準への適合義務といった法的な側面を、建築士などの専門家によって徹底的に調査・明確化することが絶対に不可欠です。これには、管轄の行政庁(建築指導課、都市計画課、場合によっては消防署も)との念入りな事前協議も含まれます。 同時に、建設予定地の賃貸市場の需要(どのような間取り、設備、家賃帯に人気があるか、競合物件の状況はどうかなど)を詳細に調査・分析し、現実的な賃料収入の予測を立てることも極めて重要です。 そして、これらの複雑な法的・技術的・経済的な課題に的確に対応するためには、経験豊富な建築士(特に構造設計や省エネ設計に強い)、信頼できる施工会社、そして必要であれば不動産コンサルタントや税理士といった、各分野の専門家からなる強力な「プロジェクトチーム」を、できるだけ早い段階で構築し、それぞれの専門知識を結集しながら計画を進めていくことが、成功の鍵を握ります。

-

5.2 「安全性(耐震・防火)」と「省エネ性能」への妥協なき投資 賃貸併用住宅は、オーナー様ご自身だけでなく、不特定多数の入居者様の生命と財産を預かる、社会的な責任を伴う建築物です。したがって、建築確認申請において求められる耐震基準や防火規定への適合は、最低限の義務であり、むしろそれを上回るレベルの安全性を目指すくらいの意識が重要です。特に古い住宅をリフォームする場合には、現行基準を満たすための耐震補強工事や、防火区画の設置、延焼防止対策といった防火工事は、絶対に妥協してはならない最優先事項です。 同様に、2025年の法改正で原則義務化された省エネ基準への適合も、単に法律を守るというだけでなく、入居者にとっての快適性向上(夏涼しく冬暖かい)や光熱費削減に繋がり、結果として賃貸物件としての競争力を高め、長期的な安定経営に貢献する重要な投資であると捉えるべきです。初期コストはかかりますが、高性能な断熱材の採用や高効率な窓への交換、そして高効率な給湯・空調設備の導入は、将来にわたってその価値を生み出し続けるでしょう。

-

5.3 オーナー住戸と賃貸住戸の、戦略的な「分離」と「遮音設計」 オーナー様と入居者双方のプライバシーを確保し、快適な住環境を実現するためには、それぞれの生活空間と動線を、いかに巧みに「分離」するかが設計上の大きなポイントとなります。玄関の位置、窓の配置、バルコニーの向き、そして駐車・駐輪スペースの確保など、細部にわたる配慮が必要です。 そして、特に上下階で住戸が分かれる場合や、隣接する場合には、生活音の問題を最小限に抑えるための「遮音設計」が極めて重要です。世帯間の界壁や界床には、建築基準法で定められた遮音性能をクリアするだけでなく、できればそれを上回るレベルの高性能な遮音材や吸音材を使用したり、二重床・二重天井構造を採用したり、あるいは水まわりの配管に防音処理を施したりといった、専門的な対策を徹底することが、入居者からのクレームを防ぎ、長期的な信頼関係を築く上で不可欠です。この遮音性能は、賃貸物件としての価値を大きく左右する要素の一つと言えるでしょう。

-

5.4 賃貸市場のニーズを的確に捉えた「魅力的な賃貸空間」の創造 安定した家賃収入を得るためには、賃貸スペースが、ターゲットとする入居者層にとって魅力的で、かつ競争力のあるものでなければなりません。そのためには、

- 立地条件や周辺環境、そして想定される入居者層(単身者向けか、ファミリー向けかなど)を十分に分析し、それに合致した最適な間取り(ワンルーム、1LDK、2DKなど)や広さ、そして設備仕様(例えば、独立洗面台、浴室乾燥機、無料Wi-Fi、宅配ボックスなど、人気の高い設備)を選定すること。

- デザイン性や内装の質感にも配慮し、清潔感があり、かつ機能的で使いやすい、快適な居住空間を提供すること。

- セキュリティ対策(例えば、オートロック、防犯カメラ、モニター付きインターホンなど)を充実させ、特に女性や高齢者の入居者にも安心感を与えること。 これらの点を総合的に考慮し、長期にわたって入居者に選ばれ続ける「魅力的な賃貸空間」を創造することが、空室リスクを低減し、収益性を最大限に高めるための鍵となります。

-

5.5 無理のない「資金計画」と、将来を見据えた「管理・運営体制」の構築 前述の通り、賃貸併用二世帯住宅リフォームは、初期投資が大きくなる傾向があります。法改正に伴う追加費用も考慮に入れた上で、自己資金とローンのバランス、そして将来の賃料収入と支出(固定資産税、都市計画税、修繕費、管理委託費など)を詳細にシミュレーションし、長期的に見て無理のない、持続可能な資金計画・収支計画を立てることが極めて重要です。 また、完成後の賃貸経営をスムーズに行うためには、入居者の募集や契約管理、家賃集金、クレーム対応、そして建物の維持管理といった煩雑な業務を、信頼できる不動産管理会社に委託することも、有効な選択肢の一つです。確かに委託費用はかかりますが、専門家による適切な管理は、オーナー様の負担を大幅に軽減し、かつ安定した賃貸経営をサポートしてくれるでしょう。

これらのポイントを一つ一つ丁寧にクリアしていくことで、2025年の法改正という新しい状況下においても、賃貸併用二世帯住宅リフォームを成功させ、収益性と快適な暮らしを両立させる道が、必ず開けてくるはずです。

1.4.6. まとめ:法改正を乗り越え、収益と快適さを両立する賃貸併用二世帯住宅リフォームを実現するために

賃貸併用二世帯住宅リフォームは、家賃収入という経済的なメリットを得ながら、ご自身も快適な住まいに暮らすことができる、非常に魅力的な、そして賢いリフォームスタイルの一つです。特に、都市部や賃貸需要の高いエリアにおいては、そのメリットを最大限に活かすことができ、多くの方がその実現を目指されています。

しかし、その実現のためには、2025年の建築基準法改正によって、建築確認申請の原則化、省エネ基準への適合、そして既存不適格へのより厳格な対応といった、クリアしなければならない法的なハードルが、以前よりも高くなっていることを、まず正しく認識する必要があります。 これらのハードルを乗り越え、真に収益性と快適性、そして安全性を高いレベルで両立させた賃貸併用二世帯住宅を成功させるための鍵は、やはり、計画の初期段階からの徹底的な法的・技術的調査と、それに基づく専門家(建築士、施工会社、不動産コンサルタントなど)による緻密な計画立案、そして何よりも、施主様ご自身が、賃貸経営者としての自覚と責任を持ち、長期的な視点でプロジェクト全体をマネジメントしていくという、強い意志と主体的な姿勢にあると言えるでしょう。

法律や規制は、決して私たちを縛り付けるためだけのものではありません。それは、安全で質の高い建築物を社会に提供し、そこに住まう全ての人々の生命と財産を守るための、必要不可欠なルールなのです。そのルールを正しく理解し、遵守した上で、専門家の知恵と技術を最大限に活用し、そして市場のニーズを的確に捉えた魅力的な賃貸空間を創造することができれば、2025年の法改正後の新しい時代においても、賃貸併用二世帯住宅リフォームは、皆様にとって、大きな経済的恩恵と、そして快適で安心な暮らしをもたらしてくれる、素晴らしい選択肢となり得るはずです。

1.5 二世帯住宅リフォームのまとめ:完全同居・部分共有・完全分離・賃貸併用の全貌

✔ここでのポイント:

二世帯住宅リフォームは、親世帯と子世帯が同じ建物に住むことで、経済的な負担の軽減や日常的なサポート体制の強化を図るためのリフォームスタイルです。今回ご紹介した完全同居型、部分共有型、完全分離型、そして賃貸併用型の4つのパターンは、それぞれにメリット・デメリットがあり、家族のニーズやライフスタイルに応じて最適な選択が求められます。ここでは、それぞれのパターンについての総まとめを行い、成功のポイントを再確認します。

1.5.1 二世帯住宅リフォームの基本パターン

完全同居型は、すべての生活空間を共有するスタイルで、親世帯と子世帯がより密接に生活できるのが特徴です。特に、親のサポートが必要な場合や、子育て世帯が親の助けを受けたい場合に適しています。ただし、プライバシーの確保や生活リズムの違いが問題になることもあり、適切な設計と家事の分担が重要です。

部分共有型は、玄関や浴室など一部を共有しつつ、リビングやキッチンは分離するスタイルです。このパターンは、プライバシーと家族のつながりのバランスを取りやすく、特に親の見守りが必要な場合やコミュニケーションを重視する家族に最適です。共有スペースの設計によって、適度な距離感を保ちながら快適に過ごすことが可能です。

完全分離型は、親世帯と子世帯が完全に分離された空間を持つスタイルで、玄関からキッチン、浴室までが独立しています。このパターンは、プライバシーを最大限に守りたい家族や、生活リズムが大きく異なる世帯に向いています。生活費も完全に分けられるため、経済的にも独立した暮らしが可能です。ただし、工事は大規模になりがちで、防音対策や費用面での考慮が必要です。

賃貸併用型は、二世帯住宅の一部を賃貸スペースとして活用することで、家賃収入を得ながら自宅としても使用するスタイルです。特に都市部や立地が良い場所では、賃貸収入をローンの返済に充てられる経済的メリットがあり、近年人気が高まっています。共有部分がないためプライバシーが守られ、同居のストレスが少ないのも特徴です。

1.5.2 親世帯が1階、子世帯が2階の間取りが多い理由

いずれのパターンでも、親世帯が1階、子世帯が2階に住む間取りが多く見られます。これは、高齢の親世帯にとって階段の上り下りが負担となるためであり、安全面を考慮した配置です。特に、バリアフリー設計が必須となり、手すりの設置や段差の解消、滑りにくい床材の使用などが求められます。また、1階に親世帯を配置することで、子世帯が親の見守りやサポートをしやすくなり、緊急時にも迅速に対応できるメリットがあります。

1.5.3. 二世帯住宅リフォームの施工費用と予算の考え方

二世帯住宅リフォームの施工費用は、リフォームの規模や選択するパターンによって大きく変動します。例えば、親世帯が資金を援助するケースや、子世帯が費用を負担するケースなど、家族の経済状況や予算のバランスによっても異なります。リフォームを進めるにあたっては、各世帯の希望と予算をしっかりと話し合い、費用対効果の高いプランを立てることが重要です。

リフォーム費用の大部分を占めるのは、耐震補強や断熱改修、防音工事などの構造的な部分です。さらに、設備機器のグレードやデザインの選択によっても費用が変わります。各世帯が快適に暮らすための投資と考え、長期的な視点でプランニングを行うことが成功の鍵となります。

1.5.4 二世帯住宅リフォームが増えている理由

ここ数年、二世帯住宅リフォームが増加傾向にあります。特に都心部では、新築注文住宅の需要が減少している一方で、既存の住宅を二世帯仕様にリフォームするケースが増えています。これは、地価の高騰や買い控えの影響もありますが、親世帯のサポートや経済的な理由から二世帯住宅を選ぶ方が多くなっているためです。

賃貸暮らしをしている子世帯が親世帯の家に移り住むケースや、親の高齢化に伴い、見守りの必要性から同居を選ぶ家族が増えています。また、子育て世代にとっては、親のサポートを受けられることが大きな魅力であり、共働き世帯にとっても大きなメリットです。

1.5.5. 部分共有型が特に人気の理由と今後の展望

多くの二世帯リフォームの中でも、部分共有型が特に人気を集めています。これは、適度なプライバシーと家族のつながりを両立できる点が大きな理由です。親世帯と子世帯がそれぞれの生活空間を持ちつつも、共有スペースでのコミュニケーションが自然に生まれやすいため、家族の絆が深まります。

今後も、二世帯住宅リフォームの需要は増加傾向にあり、さまざまなパターンのリフォームが求められるでしょう。各家族のライフスタイルに合わせた柔軟なプランニングと、信頼できる施工会社との連携が重要です。二世帯住宅リフォームを検討する際は、家族の未来を見据えた計画を立てることが、快適で安心な住まいづくりにつながります。

二世帯住宅リフォームの各パターンの特徴をしっかりと理解し、家族のニーズに合った最適なスタイルを選ぶことが、リフォーム成功への第一歩です。今後も多様化する家族構成に対応するため、リフォームの選択肢を広げていきましょう。

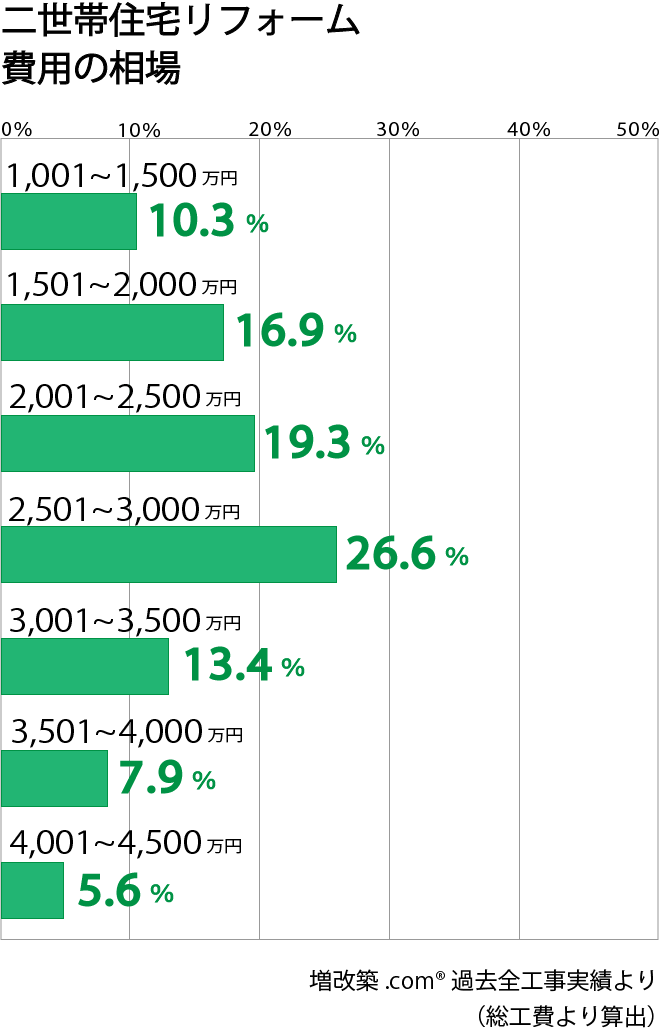

章の概要: 結論として、性能向上を前提とした二世帯住宅リフォームの費用相場は、1,500万円~3,500万円以上と、選択する間取りパターンによって大きく変動します。 次に、皆様が、最も知りたいであろう、「お金」の話をします。4つの間取りパターン別に、二世帯住宅リフォームには、一体、いくら費用がかかるのか。その、リアルな費用相場を、私たちの、500棟以上の、膨大な実績データに基づき、完全に、ガラス張りにします。単なる価格表ではありません。1000万円台、2000万円台、3000万円台で、一体どこまでできるのか。その、具体的な中身まで、深く理解することで、後悔のない、賢明な資金計画を、立てることができるようになります。

2.1 パターン別・リアルな費用相場、全公開

✔ここでのポイント:

結論として、費用相場は「①完全同居型:1,500万円~」「②部分共有型:1,800万円~」「③完全分離型:2,500万円~」「④賃貸併用型:2,800万円~」が、性能向上を前提とした、一つの絶対的な目安となります。 このセクションでは、なぜ、これほどの価格差が生まれるのか、その根拠となる工事内容の違いと共に、500棟の実績データが示す、偽りのないリアルな費用相場を、パターン別に全公開します。

2.1.1 500棟の実績が示す「偽らざる、相場」

こんにちは、増改築どっとコムの稲葉です。 二世帯住宅リフォームの費用について、インターネットで検索すると、「500万円から可能!」といった、魅力的な、しかし、あまりにも現実離れした情報が、溢れています。 しかし、皆様が求めているのは、そのような、希望的観測では、ないはずです。皆様が、本当に知りたいのは、「性能向上(耐震・断熱)を、本気で実現した場合に、一体、いくらかかるのか」という、偽りのない「真実」でしょう。 これから、お示しする費用相場は、500棟以上の、性能向上リノベーションの実績データから算出した、極めて、信頼性の高い、現実の数字です。(※東京都内・延床面積40坪(約132㎡)の木造住宅を想定)

2.1.2 パターン別・費用相場一覧

-

パターン①:『完全同居型』

-

費用相場:1,500万円 ~ 2,200万円(税別)

-

解説: 玄関、LDK、水回りの全てを共有するため、大規模な増設工事が不要です。費用の変動要因は、主に、内装のグレードや、既存部分のバリアフリー化の範囲となります。最も、コストを抑えられるパターンです。

-

-

パターン②:『部分共有型』

-

費用相場:1,800万円 ~ 2,800万円(税別)

-

解説: 最も、選択されることが多い価格帯です。ミニキッチンや、2階のトイレ・洗面台の増設など、「何を共有し、何を分離させるか」の、さじ加減によって、費用が、大きく変動します。

-

-

パターン③:『完全分離型』

-

費用相場:2,500万円 ~ 3,500万円以上(税別)

-

解説: 玄関、LDK、水回りの全てを、2セット分、新設するため、工事規模は、格段に大きくなります。二世帯住宅リフォームで費用が3,000万円を超える、最も高額なパターンですが、プライバシーは、完璧に確保されます。

-

-

パターン④:『賃貸併用型』

-

費用相場:2,800万円 ~ 4,000万円以上(税別)

-

解説: 完全分離型に加えて、賃貸物件として、法規(防火・避難規定など)を、クリアするための、追加工事が必要となるため、最も、高額になります。しかし、家賃収入による、投資回収が、期待できます。

-

この、客観的な費用相場を、まず、皆様の、判断の「軸」として、しっかりと、心に、留め置いてください。

2.2 【予算別】1000万円台・2000万円台・3000万円台で、実現できること

✔ここでのポイント:

結論として、予算1000万円台なら「性能向上を伴う完全同居型」、2000万円台なら「性能とプライバシーを両立する部分共有型」、3000万円台なら「完全分離型や、デザインにもこだわった究極の性能向上」が、現実的な目標となります。 このセクションでは、視点を変え、皆様の「予算」から、実現可能な、工事のレベルを、具体的に解説します。

2.2.1 「予算」とは、あなたの「想い」の、現れである

リフォームの計画において、「予算」とは、単なる、数字の、上限では、ありません。 それは、**「あなたは、このリフォームで、何を、最も、大切にしたいのか」**という、皆様ご自身の「価値観」や「想い」の、最も、正直な、現れなのです。 ここでは、代表的な、三つの予算帯で、どのような、二世帯住宅リフォームが、可能になるのか、その、具体的な、中身を見ていきましょう。

2.2.2 【予算1,000万円台】で、実現できること

もし、皆様のご予算が1,000万円台であるならば、その最適解は、**『完全同居型』を、選択した上で、「性能向上」**に、予算を、集中投下する、という、極めて賢明な戦略です。 この予算があれば、

-

旧耐震住宅の、無筋基礎を、強固な、鉄筋コンクリート基礎へと、補強し、

-

耐震等級3(評点1.5)を、達成するための、完璧な、耐震補強を行い、

-

HEAT20 G2グレードに、匹敵する、最高の、断熱・気密性能を、手に入れる といった、家の「骨格」に対する、最高の投資を、行うことが、十分に、可能です。 その上で、キッチンなどの設備は、共有とし、内装も、華美な装飾は避け、シンプルで、質の良いものを選ぶ。「見た目」よりも「命と健康」を、最優先する、という、明確な意志が、この予算での、成功の鍵となります。

2.2.3 【予算2,000万円台・3,000万円台】で、拓かれる、可能性

二世帯住宅リフォームで、最も多い費用帯である、2,000万円台に、なると、選択肢は、大きく広がります。 『部分共有型』が、現実的な選択肢となり、「親世帯のプライバシー」と「子世帯の利便性」を、高いレベルで、両立する間取りが、可能になります。2階に、ミニキッチンを設けたり、玄関の動線を工夫したり。性能向上と、暮らしやすさの、両方を、追求できる、最もバランスの取れた、選択と言えるでしょう。 そして、ご予算が3,000万円台まで、視野に入るのであれば。 『完全分離型』という、究極のプライバシーを確保する選択や、あるいは、『部分共有型』でありながら、内装に、無垢材などの自然素材をふんだんに使ったり、デザイン性の高い、オーダーメイドのキッチンを導入したり、といった、「暮らしの豊かさ」そのものを、デザインする、という、新しい次元へと、足を踏み入れることが、できるのです。

2.3 費用を左右する、3大要因(性能・設備・内装)

✔ここでのポイント:

結論として、二世帯住宅リフォームの費用は、突き詰めれば「①性能(耐震・断熱)に、どこまで投資するか」「②設備(水回り)の、数とグレード」「③内装(仕上げ)の、質」という、三つの要因の、掛け算で決まります。 最後に、皆様が、見積もりを、比較検討する上で、その価格差が、どこから生まれているのかを、見抜くための「3つの視点」を、お伝えします。

2.3.1 同じ「二世帯リフォーム」なのに、なぜ、これほど価格が違うのか

相見積もりを取ると、同じ間取りの提案なのに、A社は2,000万円、B社は2,500万円と、数百万円単位で、金額が違う、ということが、頻繁に起こります。 その、価格差の「謎」を、解き明かす鍵。それが、この「3大要因」です。

-

要因①:目に見えない「性能」への、投資額 これが、最も、価格差が生まれ、そして、素人目には、見抜きにくい部分です。B社の2,500万円には、完璧な「基礎補強」や「断熱改修」の費用が含まれているのに、A社の2,000万円には、それが、全く含まれていない、かもしれません。総額の安さだけで、A社を選んでしまえば、それは「安物買いの銭失い」の、典型的な失敗例となります。

-

要因②:水回り「設備」の、数と、グレード 完全分離型で、キッチンや浴室を、2セット導入するのか、部分共有型で、1.5セットにするのか。それだけで、数百万円の差が生まれます。また、同じキッチンでも、メーカーやグレードによって、価格は、50万円から、300万円以上まで、大きく変動します。

-

③ 床や壁、建具といった「内装」の、グレード 床を、安価な合板フローリングにするのか、上質な無垢材にするのか。壁を、ビニールクロスで仕上げるのか、珪藻土や漆喰で仕上げるのか。これらの、内装材の選択も、家全体となると、大きな価格差となって、現れてきます。

二世帯住宅リフォームの費用を、考えるとは、この三つの要因の、バランスを、どう取るか、という、ご家族の「価値観」そのものを、問う、作業なのです。

第3章:【重要】法改正と補助金 ― 知らないと損するお金と法律の話

章の概要: 結論として、2025年の建築基準法改正を正しく理解し、国や自治体の補助金制度を最大限に活用することは、二世帯住宅リフォームの費用負担を、数百万円単位で軽減し、計画の成否そのものを左右する、極めて重要な戦略です。 特に、キッチンや浴室を複数設ける**「完全分離型」や「賃貸併用型」**といった、大規模なリフォームを、お考えの方にとって、この章は、絶対に、見逃すことのでない、最重要の章です。新しい時代の「法律」の壁を、いかにして賢く乗り越え、そして、「お金」という、強力な追い風を、いかにして、自らの計画の味方につけるのか。プロだけが知る、最新知識を、お伝えします。

3.1 2025年法改正の壁:「完全分離型」で、原則必須となる「建築確認申請」とは

✔ここでのポイント:

結論として、2025年の法改正により、完全分離型の二世帯住宅リフォームは、ほぼ全てのケースで「建築確認申請」が必須となり、その結果、建物全体を、現行の厳しい「省エネ基準」に適合させる義務が発生します。 このセクションでは、多くの方が、まだその重大さに気づいていない、この法改正が、皆様の二世帯住宅リフォーム計画、特にその費用と間取りに、どのような影響を与えるのか、その、厳しい現実と、賢い対処法について、解説します。

3.1.1 あなたのリフォームは、「大規模の修繕・模様替」ですか?

こんにちは、増改築どっとコムの稲葉です。 二世帯住宅リフォーム、特に、中村様(ペルソナ)が理想とされるような**『完全分離型』を、計画する上で、2025年以降、絶対に避けては通れないのが「建築確認申請」という、法的な手続きです。 「建築確認申請」とは、その建築計画が、建築基準法などの法律に適合しているかを、工事の着手前に、行政や民間の指定確認検査機関に、審査してもらうための手続きです。 2025年の法改正によって、これまで多くの木造2階建て住宅で、免除されてきた「4号特例」が縮小され、「主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根又は階段)の過半にわたる修繕・模様替(大規模の修繕・模様替)」を行う場合、原則として、この確認申請が、必須となりました。 そして、玄関、キッチン、浴室、トイレを、それぞれ増設し、間仕切り壁を、大幅に変更する「完全分離型」の二世帯住宅リフォームは、この「大規模の修繕・模様替」に、ほぼ確実に、該当する**のです。

3.1.2 確認申請が、あなたの計画に与える「二つの、大きな影響」

では、確認申請が、必要になると、具体的に、何が変わるのでしょうか。 それは、皆様の計画に、主に二つの、大きな影響を与えます。

-

影響①:「省エネ基準」への適合義務の発生 これが、最も大きな変化です。確認申請が必要となるリフォームでは、その建物全体が、現行の、厳しい「省エネ基準」に、適合していることを、計算によって、証明する義務が発生します。これは、単に、断熱材を入れる、というレベルの話ではありません。建物全体の、断熱性能(Ua値)や、エネルギー消費量を、専門家が計算し、国が定める基準値を、クリアしなければならないのです。 そのため、多くの場合、壁・床・天井への、高性能な断熱材の施工や、全ての窓を、高断熱サッシへ交換するといった、本格的な断熱改修が、必須となり、これが、リフォーム費用を、大きく押し上げる要因となります。

-

影響②:「既存不適格」部分の、是正指導のリスク 築40年の、親の家をリフォームする場合、その建物が、建てられた当時の法律には適合していても、現在の法律には適合していない**「既存不適格」**な部分を、抱えている可能性が、極めて高いです。 例えば、建蔽率が、僅かにオーバーしている、あるいは、斜線制限に、抵触している、など。 確認申請を、提出するということは、これらの「過去の過ち」を、行政に、申告する、ということでもあります。その結果、行政から、その不適格部分の「是正」を、指導され、最悪の場合、計画の、大幅な変更や、減築を、余儀なくされるリスクも、ゼロでは、ないのです。

この、2025年法改正という、新しい「壁」を、乗り越えるためには、計画の、ごく初期の段階から、これらの法的リスクを、正確に読み解き、適切な対策を、講じることのできる、高度な専門知識を持った、パートナーが、不可欠となります。

3.2 賢く使う「補助金制度」― 三世代同居加算など、二世帯ならではの、優遇措置

✔ここでのポイント:

結論として、質の高い二世帯住宅リフォームは、国や自治体の、手厚い補助金制度の、絶好の対象であり、これを戦略的に活用することで、数百万円単位の、費用負担を、軽減することが可能です。 前項の、厳しい法律の話とは、対照的に、このセクションでは、皆様の、大きな決断を、力強く後押ししてくれる「お金」の支援制度、すなわち二世帯住宅リフォームで使える補助金について、その、具体的な活用術を、解説します。

3.2.1 あなたの「性能向上」への投資を、国が応援してくれる

前項で、私たちは、2025年法改正によって、高いレベルの「省エネ性能」が、求められる、という厳しい現実を、学びました。 しかし、見方を変えれば、それは、チャンスでもあります。 なぜなら、国は今、まさに、その「質の高い、省エネリフォーム(性能向上リノベーション)」に対して、かつてないほど、手厚い補助金制度を、用意してくれているからです。 皆様が、これから行おうとしている、中古戸建ての二世帯リフォームは、その、恩恵を、最大限に、享受できる、またとない機会なのです。

3.2.2 今、絶対に知っておくべき、二つの「補助金」

2025年現在、皆様が、活用できる、最も代表的な、国の制度は、主に二つあります。

-

① 住宅省エネ2024キャンペーン(子育てエコホーム支援事業など) これは、断熱改修や、高効率給湯器の設置といった、省エネ工事を、中心とした、補助金制度です。二世帯住宅の場合、キッチンや浴室、トイレの増設なども、対象となる可能性があり、非常に、使い勝手の良い制度です。(※制度名は、毎年変更されるため、最新の情報を、確認する必要があります)

-

② 長期優良住宅化リフォーム推進事業 そして、こちらが、性能向上を目指す、皆様にとっての「本命」です。 長期優良住宅化リフォーム推進事業とは、既存住宅の、性能を、抜本的に向上させ、長く、安心して暮らせる「長期優良住宅」へと、再生させるための、リフォーム工事に対して、国が、最大250万円もの、高額な補助金を、交付する、という、極めて、強力な制度です。 この制度を活用するためには、リフォーム後の住宅が、耐震性、省エネ性など、国が定める、厳しい基準を、クリアしている必要があり、その証明のために、専門家による、詳細な、調査と、設計が、不可欠となります。

3.2.3 二世帯ならではの「ボーナス」― 三世代同居対応改修

さらに、この「長期優良住宅化リフォーム推進事業」には、二世帯住宅を、計画する皆様にとって、見逃すことのできない「ボーナス」が、用意されています。 それが、「三世代同居対応改修」に対する、50万円の補助額加算です。 キッチン、浴室、トイレ、または、玄関のうち、いずれか2つ以上を、世帯ごとに、増設する場合に、この加算が、適用されます。 つまり、国は、「質の高い、三世代同居の家を、増やすこと」を、政策として、積極的に、応援してくれているのです。 この、二世帯ならではの、優遇措置を、最大限に、活用しない手は、ありません。これらの、複雑な補助金制度の、申請手続きは、私たちのような、専門家が、全面的に、サポートさせていただきますので、どうぞ、ご安心ください。

費用2000万までの二世帯住宅リフォーム施工事例

二世帯住宅リフォーム後

二世帯住宅リフォーム後

| 地域名 | 東京都豊島区 |

|---|---|

| 築年数 | 築40年 |

| 構造種別 | 木造在来工法 |

| 家族構成 | 親2人子世帯3人 |

| 施工面積 | 28.3坪 |

| 施工期間 | 5カ月 |

| 二世帯タイプ | 部分共有(部分分離)型二世帯住宅リフォーム |

| リフォーム費用 | 1900万(税別) |

当初フルスケルトンでの躯体残しの二世帯住宅リフォームを想定しておりましたがよご予算を大幅にオーバーしてしまうため、親世帯である1階を改装、子世帯である2階内部を躯体状態にする内部スケルトン二世帯住宅リフォームとなりました。

基礎調査の結果、一部無筋基礎であることがわかり、基礎補強を外部より行い、構造評点を1.5以上に性能向上した事例。

●築40年の中古戸建を購入し二世帯住宅リフォーム(耐震等級3相当)

物件の購入費との調整でご予算の配分を検討し、大幅に間取りを変更したい子世帯の2階スペースを重点的にリフォーム。現し天井にすることで開放的なLDK空間を演出しました。

費用2500万までの二世帯住宅リフォームの施工事例

二世帯住宅リフォーム後

二世帯住宅リフォーム後

| 地域名 | 大阪府大阪市天王寺区 |

|---|---|

| 築年数 | 築35年 |

| 構造種別 | 木造在来工法 |

| 家族構成 | 親1人子世帯2人 |

| 施工面積 | 38.8坪 |

| 施工期間 | 5カ月 |

| 二世帯タイプ | 完全分離型二世帯住宅リフォーム |

| リフォーム費用 | 2400万(税別) |

築35年の木造建築です。現場調査で拝見しましたところ、屋根・外装のクラックや亀裂からの雨仕舞が悪く、腐食が進んでいるようでした。また外階段を内階段に再構築するにあたり、外装を解体する必要があったため、屋根と外装もリノベーションする内壁だけでなく外壁までを解体するスケルトンリフォームをご提案させていただきました。

●築35年の二世帯住宅リフォーム事例(フルスケルトン)

一階からの外階段を撤去し、既存の二階玄関スペースを有効活用。パントリースペースとして、お家そのものの収納力をアップさせました。

新しい内階段によって二階のダイニングとリビングも自然にセパレートさせることができ、K様も大変喜んでいただきました。

一階、二階共に浴室はサイズアップ。広々と快適にご入浴いただけます。その分トイレは向きを変え、スライドさせることになりましたが、構造を触らないリフレッシュリフォームではなく、スケルトンリフォームのため、給排水の移設もスムーズに進めることができました。

費用3000万までの二世帯住宅リフォームの施工事例

二世帯住宅リフォーム後

二世帯住宅リフォーム後

| 地域名 | 東京都大田区 |

|---|---|

| 築年数 | 築50年 |

| 構造種別 | 木造在来工法 |

| 家族構成 | 親1人子世帯3人 |

| 施工面積 | 31.8坪 |

| 施工期間 | 5カ月 |

| 二世帯タイプ | 部分共有(部分分離)型二世帯住宅リフォーム |

| リフォーム費用 | 2600万(税別) |

T様邸の二世帯住宅リフォームでは、最も難易度が高かったのが、隣家側の外壁張り替え工事でした。T様の建物と隣家の建物の壁が広い所で15㎝程しか空いておらず、狭い所になると拳一個分程度しか空いていないところもありました。

T様も一度も触れなかった隣家側の外壁をなんとしても変えたいとのご要望で、大手リフォーム会社数社と地元工務店、リフォーム会社などに相談されたとのことですが、どの会社様も「こちらの面はさわれませんので既存のままになります。」と言われたそうです。

●築50年の店舗併用住宅を二世帯住宅リフォームした事例

弊社の地元の下町と呼ばれるエリアではこのように、隣家と密接している建物は数多く、中には長屋住宅もまだ数多くありますが、このようなロケーションでの工事を数多く手掛けてきた実績がございます。

あらかじめ外壁にカッターを入れ、チルホールで隣家側の外壁を内側より引っ張り、隣家側ではなく、室内に外壁を引っ張り込み処分し、室内側から45分耐火性能の外壁材を張っていく「裏打ち工法」をご提案させて頂きました。

章の概要: 結論として、二世帯住宅リフォームは、どんな築年数の、どんな課題を抱えた家でも、正しい知識と技術によって、家族の夢を叶える、輝かしい未来を実現できます。 これまでの章で、私たちは、二世帯住宅リフォームの理論、計画、費用、そして法律について、深く学んできました。しかし、どんなに詳細な解説も、百聞は一見に如かず。この章では、その理論が、現実の世界で、どのように、輝かしい「未来」へと、姿を変えるのか。その、感動の施工事例を、4つの間取りパターン別に、豊富なビフォー・アフターの写真と共に、ご覧いただきます。様々な家族の「想い」が、どのように、形になったのか。その、感動の軌跡が、あなたの「理想の暮らし」を、より、具体的に、そして、鮮やかに、してくれるはずです。

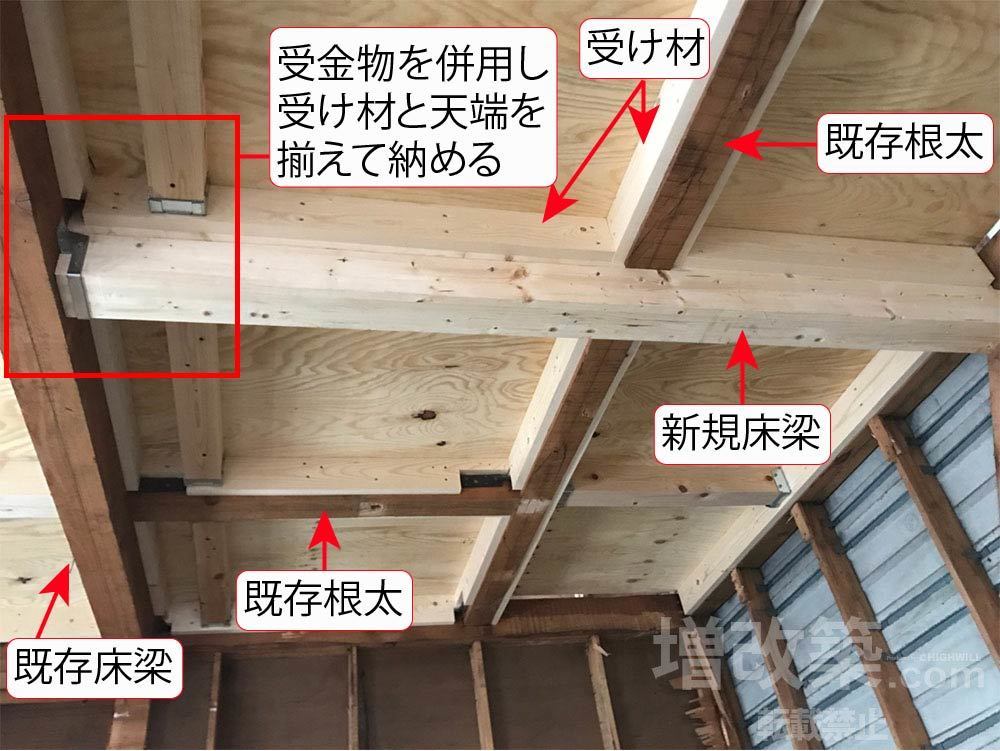

ここでは、具体的に二世帯住宅のリフォームの現場の中身をみていきましょう。ここでご紹介する渋谷区の元代々木のH様の現場のケースは、かなり大掛かりな改築工事となっており、地下1F・1F・2F全体の二世帯住宅リフォームで費用(施工費用)は3000万を越える二世帯住宅リフォーム&リノベーション(改築)現場です。

2世帯のタイプでいう、部分分離型(部分共有)の二世帯住宅リノベーションに二世帯の賃貸アパートが加わっているボリューム感のある事例となります。

▲渋谷区元代々木H様邸 二世帯住宅リフォーム&リノベーション(改築)前

▲二世帯住宅リフォーム&リノベーション(改築)中

■地下=賃貸住宅、1階=親世帯、2階=子世帯 へリノベーション■

建物自体も築30年を越える物件ではありますが、地下がRC造になっており、1F・2Fが木造という構造で、当時の建物としては珍しい構造になります。

玄関は両親世帯、子世帯の共用となりましたが、こちらの2世帯(住宅)リフォームでは水周り設備はすべて別々に設置となり、親世帯でLDK、浴室、脱衣所、トイレ、子世帯で、LDK、浴室、脱衣所、トイレといった形で分離型でのケースとなっております。

2世帯(住宅)リフォームの費用については、地下の2世帯の賃貸部分、1階の親世帯スペースについては親世帯が、2階部分の子世帯スぺ^須の費用については、子世帯が負担するといった事例となります。

今回の2世帯(住宅)リフォームのケースは、もともと賃貸されていた地下部分2世帯(RC造)はスケルトンにし、新たに、賃貸住宅としてリニューアルしました。下記写真のような形でスケルトン状態、躯体の状態にし、軽量鉄骨、木軸でリノベーションしています。

▲二世帯住宅リノベーション(改築)中の地階部

▲二世帯住宅リノベーション(改築)中の地階部

■渋谷区H様へご提案の二世帯住宅プラン■

今回の2世帯(住宅)リフォームでは、当初は玄関も各世帯で分け、完全分離型の二世帯住宅リノベーションをご要望されましたが、間口や構造上の制約があり、玄関は建物の形状から1つで、親世帯子世帯が共用する部分分離型(部分共有)タイプでのご提案しました。

間口等にゆとりがあり、プランに制約を受けないケースでは玄関を1階と2階で2つに分けるケースなどもございます。

▲二世帯住宅リノベーション(改築)中の二世帯共用の玄関

メインの居住スペースは木造になるわけですが、2世帯(住宅)リフォームは、大幅な間取り変更を伴うことが、当然多くなりますので施工は熟練を要します。費用も提案内容と補強の方法で大幅に変わってまいります。

目的や総予算を家族で話し合い、ある程度具体的な優先順位を決めて、木造改築の経験値の高い会社に相談をすることをお勧めします。

■渋谷区元代々木の二世帯住宅リフォームの完成【2階・子世帯】■

▲二世帯住宅リノベーション(改築)後 子世帯のキッチンルーム

▲二世帯住宅リノベーション(改築)後 子世帯のリビングルーム

2世帯(住宅)リフォーム後、2Fの息子様ご夫婦のリビング&キッチンルームです。

2世帯(住宅)リフォーム前に息子様の奥様が、こだわったシステムキッチン。システムキッチンはカタログで選んでしまうのではなく、実際にショールームへ足を運び、実物をみて決めるのが満足度を飛躍的に高める秘訣です。

ご夫婦のご希望で、床を無垢材仕上、内壁はポイントで左官仕上。

▲二世帯住宅リノベーション(改築)後 寝室への廊下アプローチ部

▲二世帯住宅リノベーション(改築)後 子世帯 寝室

2世帯(住宅)リフォーム後のご夫婦世帯の寝室です。

リビングから中階段を5段上がると寝室へ。無垢材の柔らかな表情が良いですね。

廊下の窓からは、2階のベランダにあるウッドデッキテラスが見えます。

▲二世帯住宅リノベーション(改築)後 子世帯 脱衣所&バスルーム

▲二世帯住宅リノベーション(改築)後 子世帯 レストルーム(トイレ)

息子様(ご主人さま)が担当された二世帯住宅リフォーム2階部、子世帯のバスルームです。

こちらもショールームで、すべての仕様を実際に見て触って決定しています。

そして、二世帯住宅リフォーム息子様世帯2階部のトイレです。

LIXILサティスとPnasonicアラウーノでお悩みになられましたが、アラウーノを採用されました。

さて二世帯住宅リフォーム事例、1階部に移りまして親世帯です。

■渋谷区元代々木の二世帯住宅リフォームの完成【1階・親世帯】■

▲二世帯住宅リノベーション(改築)後の親世帯LDK

▲二世帯住宅リノベーション(改築)後のお母様居室

親世帯のLDK。

二世帯住宅リフォーム前からお母様と数カ月お打ち合わせを重ね、プランと仕様を何度も検討し、完成したリビングルームです。

やはり2階の子世帯とはまるで違う雰囲気になります。

お母様ご夫婦は別々に居室をご希望されたため、親世帯ではお母様の居室とお父様の書斎もプランしています。

▲二世帯住宅リノベーション(改築)後、親世帯 和室客間

▲二世帯住宅リノベーション(改築)後 親世帯 お父様書斎

たくさんのお客様がいらっしゃるお住まいですので、2世帯(住宅)リフォーム後は和室もこだわり抜いてお打ち合わせを重ね、完成にいたっております。

▲二世帯住宅リノベーション(改築)後 親世帯 脱衣所&バスルーム

浴室より中庭へ移動できる設計になっています。

▲2世帯(住宅)リノベーション(改築)後の1階親世帯のトイレです。

パナソニックのアラウーノを若奥様と一緒にショールームをみて採用され、お母様は肘掛を設置されました。

いかがでしたでしょうか?

水周りを完全分離したこちらの事例では、お打ち合わせも親世帯と子世帯で、ご要望が違いましたため別々に行い、内容を詰めていきましたので、時間もほぼ倍かかりました(笑

このように完成した事例をみてみましてもイメージがまったく違うことがおわかり頂けるかと思います。

続いてご紹介する二世帯住宅リフォームの事例は、横浜市鶴見区での二世帯住宅リフォームの事例です。

こちらは完全同居型の2世帯住宅の間取りパターンになります。下記リンクより参照ください。

こちらは先ほどの渋谷区H様邸の2階子世帯、1階親世帯という基本ゾーニングはかわりませんが、居室以外のキッチンを含むLDK、お風呂(バスルーム)等の水回りスペースは、親世帯子世帯共用(共有)とする完全同居型(タイプ)での事例となります。

▲鶴見区2世帯(住宅)リフォーム竣工写真

ここまでの2件は

■賃貸暮らしをしている子世帯が親が所有する住宅へ入るための二世帯住宅リフォーム

という経緯でしたが、部分分離型(部分共有型)と完全同居型でタイプは異なります。

次にご紹介する2世帯住宅リフォームは、部分同居型でありながらも既存3階建て、1Fガレージ付の建物を1階は親世帯+孫、2階が子世帯、3階も子世帯というケースです。

キッチンを含むLDK、お風呂(バスルーム)等の水回りスペースは、親世帯子世帯共用(共有)とする部分同居型(タイプ)での事例となります。

■既に住宅を所有している子世帯が現在の物件を売却し、親世帯の住宅へ二世帯住宅のリフォーム

のパターンとなります詳しくは詳細施工事例が公開されていますので、参考にしてください。

▲江戸川区3階建て二世帯住宅リフォーム竣工写真

次にご紹介する二世帯住宅リフォームは、完全分離型の二世帯住宅リフォームになります。

一階にガレージ中二階程度の高さに二階屋が建っている都心では多い建物の造りとなる世田谷区松原のS様邸は、1階部にS様(奥様)のお母様のお住まい、S様世帯の玄関と寝室を配置、二階スペースをS様ご夫妻が使用するゾーニングとなります。S様夫妻はベランダを配置してますが、1階のお母さまにはお庭が使える配置となっています。

■既に住宅を所有している子世帯が親世帯を迎え入れる二世帯住宅リフォーム

のパターンの事例が公開されていますので、参考にしてください。

▲東京都世田谷区松原 2世帯(住宅)リフォーム竣工写真

最後にご紹介するのが、ここ数年大変増えてきたケースの賃貸併用住宅型の二世帯リフォームです。郊外では戸建賃貸という形で、半分を賃貸半分を自宅として使用する新築住宅が流行っておりますが、都心で新築で戸建賃貸を建築するのはそれなりの土地面積も必要になることから、予算的に厳しいという問題があります。しかしながら、中古住宅を購入して、大幅な間取り変更を行い、一部を賃貸スペースへリフォームされる方が増えてきております。

東京渋谷区本町という都心の一等地に中古戸建てを購入されたO様は、道路付けが悪いため、入り口が狭く、一階の手前を賃貸スペースとし、奥にご自分のご家族の居住空間としました。二階全体のスペースをリビング+屋上テラスとすることで解放感のあるLDK空間となりました。

■中古住宅をローンで購入、賃貸併用型のリフォームをして、家賃収入でローンを返済

のパターンの事例が公開されていますので、参考にしてください。

▲渋谷区本町2階建て賃貸併用住宅(2世帯)リフォーム竣工写真

章の概要: 結論として、最高の二世帯住宅リフォームを実現する最後の鍵は、このガイドで得た知識を羅針盤とし、あなたの家族の物語に心から寄り添える、本物の「専門医(パートナー)」を見つけ出す、という、あなたの、最後の一歩にかかっています。 この、長いガイドの旅も、いよいよ、終わりです。全ての知識と、視点を、その手にした、あなたが、最後に、すべきこと。それは、この、技術的にも、そして、精神的にも、極めて難易度の高い「二世帯住宅リフォーム」を、安心して、任せることができる、最高のパートナーを、見つけ出すことです。この終章では、あなたの、その、最も重要な決断が、最高の未来へと、繋がるための、最後のメッセージを、お届けします。

終章.1 二世帯住宅リフォームで、絶対に後悔しないための、3つの鉄則

✔ここでのポイント:

結論として、二世帯住宅リフォームで後悔しないためには、「①家族間の合意形成を、全ての土台とする」「②目に見えない“性能”への投資を、決してケチらない」「③建築と“家族”の両方を理解する専門家を選ぶ」という、三つの鉄則を、絶対に守らねばなりません。 このセクションでは、500棟以上の、家族の物語に、寄り添ってきた、私たちだからこそ、断言できる、成功のための、究極の「三か条」を、皆様に授けます。

1.1.1 500の家族の、笑顔と涙が、教えてくれたこと

こんにちは、増改築どっとコムの稲葉です。 二世帯住宅リフォームは、他の、どんなリフォームとも、異なります。それは、単なる、家の改修では、ありません。それは、「家族」という、最も繊細で、そして、かけがえのない、人間関係そのものを、再設計する、という、極めて、高度な、プロジェクトです。 私たちは、これまで、数多くの、二世帯住宅リフォームに、携わってきました。そこには、想像を絶するほどの、感動と、笑顔がありました。そして、時には、痛ましいほどの、涙と、後悔も、ありました。 その、全ての経験の中から、私たちが、学び取った、二世帯住宅リフォームで、絶対に後悔しないための、たった三つの、しかし、何よりも重要な「鉄則」があります。

1.1.2 あなたの家族を、守るための「三つの、鉄則」

-

鉄則①:家族会議こそが、全ての「基礎工事」である どんなに、強固な鉄筋コンクリートの基礎も、その上に立つ、家族の「合意」という、心の基礎が、脆ければ、その家は、いつか、必ず、崩壊します。「お金」「プライバシー」「家事の分担」「将来の介護」。これらの、目を背けたくなるような、現実的なテーマについて、リフォーム計画を始める前に、とことん、話し合うこと。面倒で、時に、痛みを伴う、この「家族会議」という、プロセスこそが、あなたの二世帯住宅リフォームの、成否を決定づける、最も重要な「基礎工事」なのです。

-

鉄則②:「性能」への投資を、決して、ケチらない 二世帯住宅には、多くの場合、働き盛りの子世帯だけでなく、高齢の親世帯、そして、時には、幼いお孫さんも、暮らすことになります。つまり、その家は、家族の中で、最も、身体的に「弱い」立場の人々を、守るための「シェルター」でなければなりません。 だからこそ、目に見える、キッチンのグレードや、壁紙のデザイン以上に、目に見えない「性能」、すなわち、地震から命を守る**「耐震性能」と、ヒートショックのリスクから健康を守る「断熱性能」**への投資を、絶対に、妥協してはならないのです。それは、贅沢ではなく、家族の命と健康に対する、最低限の「責任」であると、私たちは考えます。

-

鉄則③:「建築」と「家族」の両方を、理解する専門家を選ぶ 最後に、最も重要なこと。それは、パートナーとなる業者が、単なる「建築のプロ」であってはならない、ということです。二世帯住宅リフォームで、あなたがどこに頼むべきか。その答えは、**建築の知識と、同じくらい、深く、家族の、心理や、力学を、理解しようと努めてくれる「専門家」**です。 親世帯の、言葉にならない「想い」を、汲み取り、子世帯の、現実的な「悩み」に、耳を傾け、時には、中立的な、第三者として、両者の、意見を、調整する。その、カウンセラーのような、役割さえも、果たせる、深い人間力を持ったパートナーこそが、この、最も難易度の高い、プロジェクトを、成功へと導くことができるのです。

終章.2 あなたは、もはや「情報弱者」ではない

✔ここでのポイント:

結論として、この「二世帯住宅リフォーム完全ガイド」を、最後まで読破したあなたは、もはや、情報の海で、溺れる「情報弱者」ではなく、家族の、未来への航路を、リードすることができる、賢明な「船長」です。 このセクションでは、このガイドを通じて、皆様が手に入れた「力」を、改めて確認し、次のステップへと進むための、自信を、持っていただきます。

2.2.1 旅の始まりの、あなたを、思い出してください

この、長いガイドの、旅の始まり。 「二世帯リフォーム」という、言葉の、曖昧な定義の前に、途方に暮れ。 インターネットの、情報の沼の中で、何を信じて良いのか、分からなくなり。 ご自身の、大切な家族の未来を、誰に託すべきなのか、その、あまりにも重い、決断を前に、大きな不安を、感じていた、あの日の、あなたのことを、少しだけ、思い出してみていただけますでしょうか。

2.2.2 あなたが、その手に、手に入れた「羅針盤」

そして今、この、最終章に、たどり着かれた、あなたの姿を、見てください。 あなたは、もはや、あの日の、無力な、漂流者では、ありません。 今の、あなたなら、もう、理解しているはずです。

-

あなたの家族にとって、最適な「心地よい距離感」を生み出す、間取りパターンを。

-

その、理想を実現するために、必要な、リアルな費用相場と、賢い資金計画を。

-

2025年法改正という、新しいルールの中で、何をすべきか、何をすべきでないかを。

-

そして、何よりも、最高の未来を託すに値する、本物の専門家を、見抜くための、鋭い「視点」を。

あなたは、この長い旅を通じて、ご自身の家族の、未来を、自らの力で、切り拓くための、全ての「知識」と「羅針盤」を、その手に、手に入れたのです。 その、知的な、探究心と、ご家族への、深い愛情に対して、私は、心からの、敬意を表します。 あなたは、もはや「情報弱者」ではない。家族会議を、賢明に、リードできる**「プロジェクトリーダー」**なのです。

終章.3 さあ、あなたの家族だけの「最高の答え」を、見つけにいこう

✔ここでのポイント:

結論として、このガイドの、本当の最終章は、このページではなく、あなたが、勇気を持って、専門家との「対話」を始め、あなたの家族だけの「最高の答え」を見つけ出す、その、新しい物語の、最初の1ページです。 最後に、その、輝かしい、物語の始まりに寄せて。私からの、心からの、エールを、送らせていただきます。

3.3.1 「正解」は、あなたの、家族の中にしかない

この、長いガイドを通じて、私が、皆様に、最も、お伝えしたかったこと。 それは、二世帯住宅リフォームに、万人共通の「正解」など、一つとして、存在しない、ということです。 最高の答えは、カタログの中にも、インターネットの、記事の中にも、ありません。 それは、皆様、一人ひとりの、家族の、歴史と、個性と、そして、未来への、想いの中にしか、存在しないのです。

3.3.2 新しい物語の、最初のページ

このガイドの、次のページは、白紙です。 なぜなら、その、次のページを、描くのは、もはや、私では、なく、あなた自身だからです。 その、白紙のページに、あなたの家の**「新しい物語」**の、最初の、一行を、記すのは、他の誰でもない、あなたなのです。 それは、お母様が、安心して、笑顔で、毎日を過ごし、そして、あなたたちご夫婦が、自分たちの老後を、心から、楽しむことができる、物語かもしれません。 その、新しい、そして、希望に満ちた、物語の、最初のインクが、この、壮大なガイドであったとすれば。私たちにとって、それ以上に、嬉しいことは、ありません。

さあ、あなたの家族だけの、「最高の答え」を、見つけにいこう。

その、勇気ある、最初の一歩を踏み出す時。もし、パートナーとして、私たち、増改築どっとコムを、思い出していただけるなら。 私たちは、その、ご期待を、遥かに、超える、最高の技術と、誠意、そして、情熱をもって、あなたの家族の、物語に、寄り添うことを、ここに、固く、お約束します。

二世帯住宅リフォームは、親世帯と子世帯が一緒に暮らすことで、安心感と生活の効率化を得るための住まいづくりです。しかし、これまで別々に生活していた家族同士が一つ屋根の下で暮らすことになるため、相互理解と適切な距離感を保つことが非常に重要です。リフォームの成功には、各世帯間の綿密な話し合いと、生活スタイルに合った最適なパターンの選択が不可欠です。

1. 二世帯住宅リフォームのタイプと距離感の重要性

二世帯住宅リフォームには、完全同居型、部分分離型、完全分離型の3つの基本パターンがあります。それぞれのパターンは、家族の距離感や生活リズムに大きな影響を与えるため、選択する際は慎重な検討が必要です。

-

完全同居型は、すべての生活空間を共有するスタイルで、家族間のコミュニケーションが活発になりますが、プライバシーが制限されることもあります。

-

部分分離型は、玄関や一部の生活空間を共有しつつ、リビングやキッチンを分けることで、適度な距離感を保ちながら安心感を得られるパターンです。コミュニケーションの機会を確保しつつ、プライバシーも守られます。

-

完全分離型は、玄関から各生活空間まで完全に分離するスタイルで、プライバシーを最大限に確保したい家族に最適です。しかし、設備機器が2セット必要なため、費用が最も高額になります。

2. 費用負担の検討とパターン選び

二世帯住宅リフォームでは、費用負担の方法も各世帯間で事前に話し合う必要があります。例えば、親世帯が費用を全額負担するケース、子世帯が費用を賄うケース、または両世帯で分担するケースなど、多様なパターンがあります。リフォームのタイプによって設備機器の数や工事範囲が異なるため、どのようなリフォームを行うかで費用も大きく変わります。

-

完全同居型は設備の増設が少ないため、通常のリフォームと同等の費用感で進められます。

-

部分分離型では、共有部分を活かしつつ、新たにキッチンやトイレを設けるなど、費用を抑えながらも各世帯の生活を充実させることが可能です。

-

完全分離型は、玄関や水回りをすべて分離するため、最も費用がかかるリフォームとなります。特に、解体や構造変更が多くなるため、設備機器の数だけでなく、工事全体の費用が増大します。

3. 施工前の準備と業者選びのポイント

二世帯住宅リフォームは、家族の生活の質を向上させるための重要なプロジェクトです。そのため、リフォームの準備段階で各世帯の希望やライフスタイルをしっかりと話し合い、共通認識を持つことが大切です。また、都心の狭小住宅では、希望するリフォームが物理的に不可能なケースもあるため、事前にプロの意見を取り入れた検討が必要です。

業者選びのポイントとしては、以下の点が挙げられます。

- 二世帯住宅リフォームの実績が豊富な会社を選ぶことが重要です。経験豊富な業者は、様々なケースを熟知しており、最適なアドバイスを提供してくれます。

- 家族ごとのライフスタイルや生活リズムを考慮した設計提案ができる業者を選ぶことも大切です。特に、各世帯の希望を反映した間取りや設備設計を行える業者は、満足度の高いリフォームを実現してくれます。

- 耐震性や断熱性の向上も併せて検討することが推奨されます。古い住宅では、安全性を確保するための耐震補強や断熱改修が必要になることが多く、これらを考慮した見積もりと設計が求められます。

4. まとめとリフォームの成功に向けて

二世帯住宅リフォームは、親世帯と子世帯が協力し合い、支え合う暮らしを実現するための理想的な選択肢です。しかし、その成功には慎重な準備と信頼できる施工会社の選定が不可欠です。リフォームのタイプや費用、家族のライフスタイルを十分に考慮した上で、各世帯のニーズに合った最適なリフォームプランを作り上げることが大切です。

ポイントは、二世帯間の距離感を適切に保ち、快適でストレスの少ない環境を作ることです。**リフォームの初期段階での綿密な話し合いと、プロのアドバイスを受けながら進めることで、理想的な二世帯住宅を実現できます。各世帯の幸せな未来を築くために、慎重に計画を立て、家族全員が納得できるリフォームを目指しましょう。

二世帯住宅リフォームは、家族の未来を豊かにする大きな投資です。家族間の協力とプロのサポートを活用して、理想の住まいを手に入れてください。増改築.com®では、豊富な実績と専門的な知識で、お客様の理想の二世帯住宅を実現するお手伝いをいたします。ご相談はお気軽にどうぞ。

2025年建築基準法法改正に関する情報を網羅!

わかりにくい建築基準法改正後の対応も下記を読むことで理解が深まります。

確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?

法改正後のフルリフォームは申請が必須となります。しかし申請ができない方からの相談も数多く寄せられています。

戸建てフルリノベーション実績500棟を超える経験値、リフォームでの申請実績屈指の増改築comが申請をせずに性能向上を図る『3つのフルリフォーム』を例に徹底解説

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

< 著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)