戸建てフルリフォームなら「増改築.com®」TOP>フルリノベーションの費用(戸建て・一軒家)を徹底解説

更新日:2026年1月19日

戸建てリノベーションの費用相場|築年数・施工種別ごとに4,000件の実績データで解説

ここ数年「リノベーション」という言葉が定着してきました。

従来使われてきた「リフォーム」という言葉と「リノベーション」という言葉は皆さんはどのように使い分けしていますか?

現場レベルではあまり区別をされないで「リノベーション」したいなどご要望を頂くこともあります。

「リフォーム」と「リノベーション」という言葉の使い方に明確な違いはあるのでしょうか?

リノベーションと一言にいっても、「リノベーション」という言葉の使用される範囲はとても広く、いったいいくらの費用がかかるのかがわかりにくいものです。

このページでは、創業大正8年以来、100年以上にわたり4000件以上の戸建てリノベーション施工実績を誇る『増改築.com®』運営会社ハイウィル株式会社が、戸建てリノベーションにかかる費用価格を「築年数別から判断する戸建てリノベーションの費用」、「戸建てリノベーションの種類別費用」、「戸建てリノベーション施工事例の中身」を通して、わかりやすく徹底解説します。

※当サイトに掲載されている文章、写真、動画その他すべての情報は当社または当社がその他認めた権利者が著作権を有しております。

著作権者の事前の許可なく、これらの情報を利用(複製、改変、配布等を含みます)することはできません。

「リフォーム」という言葉は、多くの人にとって非常に馴染み深いものであり、日常的にも広く使われています。しかし、日々お客様とお話をしていると、ご年配のお施主様の中には「修繕」や「改築」といった言葉を使う方も少なくありません。また、増築を計画されている方は「建て増し」という言葉を使うこともあります。このように、これまで様々な改修工事を一括して「リフォーム」と呼ぶのが一般的でした。しかし、ここ10年ほどの間に「リノベーション」という言葉が広く浸透し、「リフォーム」との違いが明確にされるようになってきました。

リフォームとリノベーションの違い

「リフォーム」と「リノベーション」はどちらも建物の改修を指す言葉ですが、その意味合いには大きな違いがあります。特に「リノベーション」という言葉が一般的になったことで、「リフォーム」という言葉が持つ意味も変化してきました。

リフォームの定義

「リフォーム」とは、老朽化した建物や設備を元の新しかった状態に戻すための工事を指します。具体的には、マイナスの状態からゼロに戻す作業と言えます。例えば、賃貸アパートで退去後に行う壁紙の張り替えや、老朽化したキッチンの交換、浴室やトイレのリニューアル、汚れた外壁の塗装などがこれに該当します。これらの作業は「原状回復」や「営繕工事」とも呼ばれ、建物の見た目や機能を以前の状態に戻すための工事です。

リノベーションの定義

一方で、「リノベーション」はもともと「刷新」や「再生」を意味する言葉であり、建物に新たな価値や機能を付加することを指します。「リフォーム」がマイナスからゼロに戻すことを目的としているのに対して、「リノベーション」はゼロを超えてプラスの価値を付け加えることを目的としています。例えば、子供が巣立った後に老後を見据えたバリアフリー改修を行ったり、子供世帯との同居に向けて2世帯住宅に改修するような工事などがこれに該当します。こうした工事では、間取りを大きく変更したり、一度建物をスケルトンの状態にしてから再度新しい間取りを構築することが多く、まさに「新しい価値」を生み出す作業と言えます。

リノベーションが付加する新たな価値と機能

「リノベーション」では、ただ古くなったものを新しくするだけでなく、生活の質や利便性を大幅に向上させることが目指されます。例えば、以下のような価値や機能が新たに付加されます。

-

間取りの変更と空間の有効活用

例えば、LDKを一体化して広々としたリビングスペースを作り出したり、ワークスペースを追加してテレワークに対応できる空間を設けたりします。こうした改修は、生活スタイルの変化に応じて柔軟に対応するためのもので、住まいの機能性を大幅に向上させることが可能です。 -

バリアフリー化

リノベーションによってバリアフリー化を進めることで、高齢者や障害者に優しい住環境を作り出すことができます。手すりの設置や段差の解消、車椅子対応のトイレや浴室の設置など、安全で快適な生活が送れるような改修が行われます。 -

断熱性能の向上と省エネ化

既存の建物に断熱材を追加したり、窓を高断熱サッシに交換することで、室内環境を快適に保ちつつ、省エネ効果を高めることができます。これにより、冷暖房費の削減だけでなく、環境負荷の低減にもつながります。 -

デザイン性の向上

内装のデザインを全面的に見直し、現代的でおしゃれな空間を作り出すこともリノベーションの魅力です。キッチンやバスルームの設備も最新のものに変更し、機能性とデザインを両立させた空間へと生まれ変わります。

リノベーションとリフォームの指標の違い

「リフォーム」は小規模な改修を指すことが多く、現状の回復や設備の交換など、比較的限定的な範囲の工事です。例えば、壁紙の張り替えや外壁の塗装などがこれにあたります。一方で「リノベーション」は、間取りの変更や内装の大規模な改修を伴うため、規模としても大きく、建物全体に新たな機能や価値を付け加えるものです。

具体的には、戸建て住宅であれば階段の位置を変更したり、水回りの位置を変えたりと、配管や配線の大幅な引き直しが必要となることも少なくありません。また、これに伴い耐震補強や断熱改修も同時に行うことで、建物の基本性能を飛躍的に向上させることができるのです。

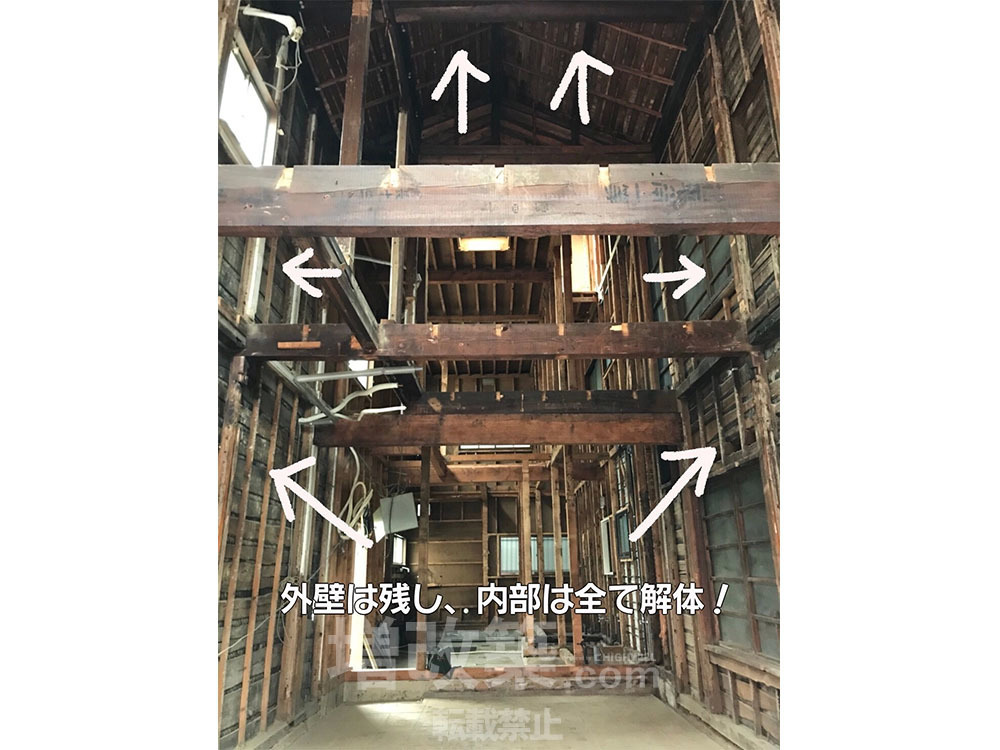

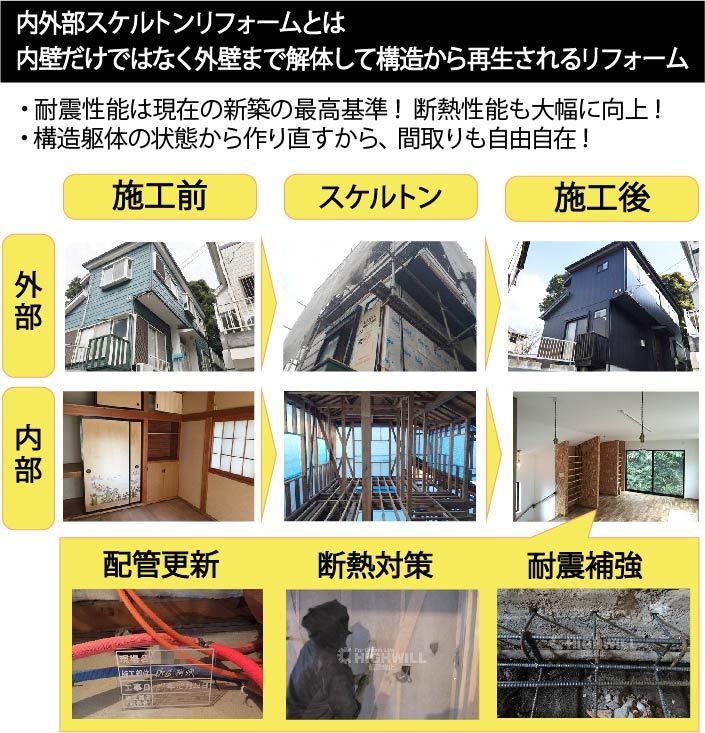

フルリノベーションのイメージ

「フルリノベーション」とは、建物全体をスケルトン状態にしてから全く新しい間取りと設備で再構築する工事を指します。木造住宅の場合、外壁や内壁をすべて解体し、骨組みだけを残して新たな空間を作り上げることが一般的です。これにより、従来の建物にはなかった新たな価値が付加され、ライフスタイルに最適化された空間を実現できます。

また、マンションにおけるフルリノベーションは、専有部分をスケルトン状態にし、共用部分を除いて間取りを一から設計し直すことで、個々のニーズに合った空間が作られます。これにより、古いマンションでも新築同様の機能とデザインを持つ住まいに変えることができます。

まとめ

「リノベーション」と「リフォーム」は共に建物の改修を行う工事ですが、目的や内容が大きく異なります。「リフォーム」は現状回復や機能回復を目的とした工事であり、「リノベーション」は新たな価値や機能を付加することを目的とした工事です。フルリノベーションでは、建物をスケルトン状態にしてから再構築するため、全く新しい住まいとして生まれ変わることができます。新しいライフスタイルに合わせた住空間を手に入れるためには、自分たちのニーズに最適な改修方法を選び、適切な施工会社とともに計画を進めることが重要です。

リノベーションは一戸建てとマンション、あるいは工事の範囲(正確には解体する範囲)によって費用が大幅に変わってきます。 ここでは、マンションリノベーションと戸建てリノベーションの施工事例と実際にかかった総額費用について考えたいと思います。

●マンションリノベーションの注意点とポイント

マンションリノベーションは、戸建てリノベーションと異なり、マンション特有の制約や注意点が多く存在します。これらの制約を事前に理解し、適切な計画を立てることが、リノベーションを成功させるためのカギとなります。以下では、マンションリノベーションにおける専門的な視点から注意点とポイントを詳しく解説します。

1. マンション特有の制約と工事の配慮

共同住宅としての特性

マンションは共同住宅であるため、リノベーション工事の際には騒音や振動、粉塵の発生に対して十分な配慮が必要です。工事中の騒音や振動が他の居住者に迷惑をかける可能性があるため、工事時間帯の制限や防音対策が必須となります。特に上下階や隣接する住戸、共用廊下を通る際には、事前にしっかりと近隣住民への挨拶と説明を行い、トラブルを未然に防ぐことが重要です。

工事の搬入・搬出に関しても、エレベーターや共用廊下を使用する際のマナーや配慮が求められます。管理組合によっては、エレベーターの養生や工事中の利用制限が設けられている場合もあるため、事前に確認して適切な対応を行いましょう。

2. 専有部分と共用部分の違い

工事できる範囲の明確化

マンションリノベーションでは、所有する「専有部分」のみが工事の対象となり、マンション全体に関わる「共用部分」の改修はできません。専有部分とは、居住者が自由にリフォームできる部分であり、部屋の内装や設備が該当します。一方、外壁や躯体、サッシ、玄関ドアなどは共用部分とされ、管理組合の承認なしに手を加えることができません。

特に玄関ドアや窓サッシの交換、ベランダの改修などは共用部分に該当し、管理規約によって改修が制限されることが多いため、施工前に必ず管理組合の規約を確認し、必要な申請や手続きを行うことが求められます。こうした制約を理解せずにリノベーション計画を進めると、工事が進行できなくなったり、追加の手続きが必要になる場合があります。

3. 壁式構造と間取り変更の制約

構造の理解とプランの現実性

マンションの構造には「ラーメン構造」と「壁式構造」があり、それぞれ間取り変更の自由度が異なります。ラーメン構造では柱と梁で建物を支えるため、比較的間取り変更がしやすいのが特徴です。しかし、壁式構造では、壁そのものが建物の構造体となっており、主要な壁を撤去することができません。そのため、大胆な間取り変更を伴うリノベーションが難しい場合があります。

壁式構造のマンションでリノベーションを行う際には、事前にどの壁が構造壁(耐力壁)であり、どの壁が取り外し可能かを調査することが重要です。この調査には専門的な知識が必要なため、リノベーションの設計段階で構造の専門家による診断を受け、現実的なプランを立てることがポイントです。

4. 水回りの移設に伴う注意点

排水管と換気設備の制約

マンションリノベーションで水回りを移設する際には、排水管や換気設備の位置に大きな制約があります。特に排水管は専有部分から共用部分に接続されており、マンション全体の配管に依存しています。そのため、キッチンやバスルーム、トイレの位置を大きく移動させることは難しく、無理に移設しようとすると排水勾配が確保できず、排水不良や悪臭の原因になることがあります。

また、古いマンションでは、換気ダクトの位置が固定されている場合が多く、新しい換気設備への変更が難しいケースもあります。レンジフードの交換や浴室換気扇のアップグレードを希望する際には、既存の換気経路との整合性を事前に確認し、設置可能な機器を選定する必要があります。特に躯体に干渉しないよう配慮しながらの設計が求められ、工事費用や工期の調整も必要となります。

5. 老朽化した排水管のリスク

排水管の劣化と更新の必要性

築年数が古いマンションでは、専有部分の排水管が劣化している場合があり、リノベーションの際に新規の配管に更新することが一般的です。しかし、マンション全体の排水本管が老朽化している場合、その部分の改修は管理組合の責任範囲となり、専有部分のリノベーションだけでは解決できない問題が生じることがあります。新しい排水管に更新しても、全体の本管が古ければ排水のトラブルが発生するリスクが残るため、施工前に全体の排水設備の状態を確認することが大切です。

6. マンションリノベーションに特化した施工会社の選定

施工会社の経験と専門性の確認

マンションリノベーションは戸建てと異なる知識やノウハウが必要であり、マンションリノベーションの経験が豊富な施工会社を選ぶことが成功の鍵です。施工会社の選定に際しては、マンション特有の制約に対応できるか、管理組合との調整経験があるか、過去の施工事例を確認することが重要です。また、耐震性や断熱性など、建物の性能を向上させるための専門的な技術を持っているかも確認し、信頼できる業者を選びましょう。

7. 管理規約とリノベーションの申請手続き

管理規約の確認と遵守

マンションごとに管理規約が定められており、リノベーションを行う際はこの規約に従う必要があります。管理規約には、工事の許可申請、工事時間の制限、騒音対策、エレベーターの使用制限など、リノベーションに関する細かなルールが記載されています。事前に管理規約を確認し、必要な申請書類を揃えて管理組合に提出することで、スムーズなリノベーション工事を進めることができます。

8. リノベーション費用の見積もりと実際のコスト

定額プランの落とし穴と実例ベースでの比較

リノベーション費用については、定額プランが提示されることが多いですが、実際の建物に適合するかどうかは別問題です。工事内容や建物の状態によって費用が変動するため、定額プランだけを見て決めるのではなく、施工事例をベースに具体的な費用を比較することが重要です。実際にリノベーションを行った物件の費用を確認し、同様のケースでどれくらいの費用がかかるのかを把握しておくと、より現実的な予算計画が立てられます。

9. 中古マンションのリノベーション物件購入の注意点

リノベーション済み物件とリノベ前物件の違い

最近のトレンドとして、中古マンションをリノベーションして販売する業者が増えていますが、これにはコスト面での注意が必要です。リノベーション済みの物件は、不動産会社の利益が含まれており、価格が割高になることが多いです。信頼できる施工会社と直接相談し、リノベーション前の物件を購入してから自分好みに改修する方が、コストを抑えられ、満足度の高いリノベーションを実現できる可能性が高まります。

まとめ

マンションリノベーションは、マンション特有の制約を理解し、適切な施工計画を立てることが成功の鍵です。専有部分のみに限定されたリノベーション範囲や、管理規約、工事時の騒音・振動対策など、戸建てにはない配慮が求められます。信頼できる施工会社を選び、事前の準備を万全にすることで、理想の住空間を手に入れることが可能です。リノベーション計画の際は、各ポイントをしっかりと確認し、トラブルのないスムーズな施工を目指しましょう。

マンションリノベーションの費用と期間

マンションリノベーション前

マンションリノベーション後

| 面積 | 100㎡ |

| 期間 | 3か月 |

| 費用 | 1100万 |

マンションリノベーションにかかる費用の相場は、工事内容により幅が広く3~15万円/㎡とレンジが広いです。表面の階層程度であれば当然安く収まりますし、スケルトンにして新たに再生するようなフルリノベーションであれば当然高くなっていきます。区分所有マンションにおいて,最も多いRC造のラーメン構造のマンションでは、柱と梁で各専有部がコンクリートの箱になっており、すべて解体をするとコンクリートの空間の状態に戻すことが可能です。一旦新築時の仕上げ工事前の状態まで戻し、あらたな間取りを自由に作ることが可能になります。解体をすると,従来の給排水の配管や電気配線がでてきますが、こちらも新たな間取りに合わせすべて一新します。木造と違い下地を軽鉄で組むケースが多いので木造の改築をする大工(棟梁)とマンションリノベーションをする内装大工は、まったく違う職人が入ることが多いです。フルリノベーションをされる場合は60㎡以上で10万円/㎡〜という費用がひとつの目安になっているようです。

●築45年のマンションフルリノベーション事例

こちらの現場も100㎡を超えるマンションですが、通常共用部分となるサッシの変更はマンションではできないことが多いのですが、管理規約で定められた仕様でサッシを入れ替えた事例となっており,レアなケースとなります。築45年のマンションをスケルトン状態まで解体、新たな間取りでフルリノベーションした事例。田の字型の間取りを開放的なLDKに。和室の格子は大工による造作、ルーバーは電動式のものを採用。仕様建材は無垢材を採用することで温かみのある空間となりました。

●戸建てリノベーションの注意点とポイント

戸建てリノベーションは、築年数の経過した木造住宅を現代のライフスタイルに合わせて改修するための大規模な工事です。多くの場合、スケルトンリフォーム(骨組みだけの状態にしてから再構築する工事)となるため、構造や工法に対する深い理解が必要です。ここでは、専門家の立場から戸建てリノベーションを成功させるための注意点とポイントを詳しく解説します。

1. 木造住宅特有のリノベーションの難しさと対策

木造住宅の構造の理解と施工会社選びの重要性

戸建てリノベーションでは、木造住宅の構造に対する深い知識と経験が求められます。特に築年数の古い住宅では、構造部材の劣化が進んでいたり、当時の建築基準が現行の基準に満たないことが多々あります。そのため、単にデザインや内装をリニューアルするだけでなく、基礎や躯体、断熱性能など建物の基本性能を見直す必要があります。

リノベーションを行う際には、木造住宅に精通し、木工事に強い棟梁や職人が在籍するリフォーム会社や工務店に相談することがポイントです。内装を主体とするリフォーム会社ではなく、構造や工法に詳しい会社を選ぶことで、見た目だけでなく安全性や快適性も兼ね備えたリノベーションが可能となります。

スケルトンリフォームの進め方と専門家の役割

スケルトンリフォームでは、建物を一度骨組みの状態にするため、構造材の状況を直接確認できるメリットがあります。しかし、同時に予想外の劣化や問題が見つかることも多く、工事の進行に影響を与える可能性があります。そのため、現場での判断が求められるシーンが多く、施工経験が豊富で現場対応力のある会社が非常に重要です。

例えば、スケルトン状態にした際に柱や梁の腐食、シロアリ被害、基礎の亀裂などが発見された場合、迅速に補強工事や交換工事を行う必要があります。こうした判断は、設計段階だけでは気づけない部分も多いため、施工会社の技術力と柔軟な対応力が問われます。

2. デザイン重視だけでは失敗するリスクが高い

デザインと構造のバランスが重要

リノベーションの際、デザインを重視することは重要ですが、構造や納まりを無視したデザインは重大な問題を引き起こすことがあります。建築家やデザイナーが提案する美しいデザインが必ずしも木造住宅に適しているとは限りません。実際、デザイン優先で計画されたプランが、施工段階で構造上の問題を引き起こし、納まりが悪くなることも少なくありません。

たとえば、大きな開口部や複雑な形状の屋根は、木造の安定性に悪影響を及ぼすことがあります。また、雨仕舞い(雨水の侵入を防ぐ処理)が不十分なデザインは、後々の雨漏りや腐食の原因となることが多いため、特に注意が必要です。こうした問題を避けるためには、設計段階から構造に詳しい施工会社と相談し、デザインと構造のバランスが取れたプランを作成することが大切です。

納まりの悪さが引き起こす問題点

納まりとは、部材同士の接合や仕上がりの具合を指しますが、これが悪いと見た目だけでなく建物の性能にも悪影響を及ぼします。例えば、窓枠と壁の接合部に隙間ができると、断熱性能が低下するだけでなく、雨水が侵入しやすくなるなど、長期的なメンテナンスコストがかさむ原因となります。また、見た目の美しさを追求するあまり、必要な補強が行われない場合、建物の耐震性が損なわれることもあります。

そのため、リノベーションを依頼する際には、設計と施工が密接に連携し、納まりの良さを追求することができる施工会社を選ぶことが重要です。

3. 築年数の古い住宅特有のリスクと対策

老朽化した基礎と構造の強化

戸建てリノベーションの対象となる住宅は、築年数が30年から50年を超える場合が多く、基礎が布基礎(コンクリートブロックなどで支えられた基礎)であったり、施工当時の技術基準が現行の基準に達していないケースが少なくありません。こうした基礎は、地震に対する耐性が低いため、現代の耐震基準に合わせた補強工事が必要です。

基礎補強には、コンクリートの打ち直しや鉄筋の追加、耐震補強金具の設置など、さまざまな方法があります。また、基礎だけでなく土台や柱、梁などの構造材も経年劣化していることが多く、リノベーションの際には、これらの部材の交換や補強が重要なポイントとなります。こうした施工には、木造住宅の構造を深く理解している職人の腕が求められます。

断熱性能の改善と快適性の向上

築年数の古い住宅は、断熱材がほとんど入っていないか、入っていても現代の基準に比べて性能が低いことが多く、夏の暑さや冬の寒さが室内に直接影響します。断熱性能の改善は、リノベーションの際に優先的に行うべき工事のひとつです。壁、床、天井に高性能な断熱材を追加し、窓には断熱性の高いサッシを導入することで、室内の温度を一定に保ち、冷暖房費の削減にもつながります。

また、断熱改修を行うことで、結露の発生を防ぎ、建物内部のカビやダニの発生を抑えることができます。これにより、住環境の快適性が向上し、長期的に健康的な住まいを維持することが可能です。

階段の勾配緩和とバリアフリー対策

古い木造住宅では、急な勾配の階段が設置されていることが多く、家族の安全を考えると非常に大きなリスクとなります。特に高齢者や小さな子供がいる家庭では、階段の勾配を緩和し、安全性を向上させることが求められます。リノベーションの際に階段の位置や角度を見直し、手すりを設置することで、バリアフリーな空間を実現できます。

さらに、床の段差をなくし、フラットな動線を確保することで、将来的な介護が必要になった際にも対応しやすい住まいへと改修できます。これらのバリアフリー対策は、家族の安全と快適な暮らしを支える重要な要素です。

4. 木構造に精通した施工会社の選定

専門知識と現場経験を持つ会社の選定が鍵

戸建てリノベーションを成功させるためには、木造住宅の構造を熟知している施工会社を選ぶことが不可欠です。設計段階で建築家やデザイナーと連携し、施工の技術面でも細部までこだわることができる会社が理想的です。また、リノベーションには、予想外の問題が発生するリスクがつきものです。その際に、迅速かつ的確に対応できる現場経験豊富な施工会社を選ぶことが、トラブルの回避につながります。

現場見学と施工事例の確認

施工会社を選定する際には、過去のリノベーション事例を見学することが非常に効果的です。実際にどのような工事が行われているのか、現場の雰囲気や職人の技術力を直接確認することで、信頼性の高い施工会社を見極めることができます。また、施工事例を通じて、工事の内容や費用、工期の目安も把握できるため、リノベーション計画をより具体的に進めることが可能となります。

戸建てリノベーションは、単なる内装のリニューアルに留まらず、建物全体の安全性や快適性を向上させるための大規模な工事です。木造住宅の構造に精通した施工会社を選び、設計と施工のバランスを考慮した計画を立てることで、リノベーションの成功に近づけることができます。専門家の視点を活かし、適切なアドバイスを受けながら、理想の住まいを実現しましょう。

戸建てリノベーションの費用と期間

リノベーション後

リノベーション後

| 面積 | 75㎡ |

| 期間 | 5か月 |

| 費用 | 1800万 |

戸建リノベーションにかかる費用の相場は、工事内容により幅が広く30万~100万円/坪とこちらもレンジが広いです。坪当たりで表せないのが戸建てリノベーションになるのですが、表面の化粧直し程度の工事であれば当然安く収まりますし、躯体残しまで解体し、基礎補強、建物全体の断熱改修といった性能向上リノベーションであれば当然高くなっていきます。戸建てリノベーションでは、間取りの大幅な変更となることが多く、営繕的なリフォームとは一線を画し,必然的に大規模な工事になるケースが大半となります。戸建てリノベーションにおいては,内容によっては新築を超える費用になることもしばしばです。戸建リノベーションの中でも多いのが、内部すべての間仕切り壁、天井、床等を解体して建物内部を躯体状態にする、いわゆる、スケルトンリノベーションをするケースです。

●築50年の古家を性能向上フルリノベーション

築50年古家を躯体の状態まで解体。無筋基礎の為、基礎補強後、木構造体の構造補強、建物全体の断熱改修、断熱サッシの設置。間取りは自由に変更が可能なため、大幅な間取り変更となりました。柱を抜き梁補強で開放的なLDKを配置しオープンな空間で設計しました。間取りの自由度が高い、木造在来工法で多くみられるケースになりますが、外壁を残し内部を柱と梁、土台と基礎といった、構造部のみの状態まで解体し、新たに間取りを作り直す事例になりますが、サッシの入れ替え(サッシ位置変更)と基礎補強、リビング部分の増築が加わり200万程度のプラスとなり総工費で1800万の事例です。

| 築年数 | おすすめ全面リフォームの内容 | 費用 |

|---|---|---|

| 築15~30年まで | 水回り設備の交換、クロス・床張替え、屋根・外壁塗装 | 500万円前後 |

| 築30~40年まで | 内部のみスケルトンリフォーム | 1000万円前後 |

| 築30~40年まで | 内部+サッシ入替スケルトンリフォーム | 1200~1500万円前後 |

| 築50年以上 | 内部・外部ともにスケルトンリフォーム | 1800万円前後 |

※建坪25坪(83㎡)の前提

※税別の前提

築15年から築30年を経過した戸建て住宅のリノベーション費用を考える際に、この時期の建物の特徴とはどのようなものか考えてみましょう。現在お住まいの建物がこの年代の方も、また、これから購入される戸建て住宅がこの年代の建物にあたる方も共通認識として考えてみたいと思います。

築15年の建物というと、給湯器の寿命が10年程度であることから、故障が始まる時期というわかりやすいサインがあります。そして、目に見える形で症状が出てくる現象の多くは外回りです。塗装壁であれば、外壁の汚れが目立ち始めてくるのが10年から15年ですし、スレート屋根の劣化やコロニアル瓦などにコケなどが付着し始める時期もこの期間に症状として現れることが多いです。窯業サイディング仕上げの建物であれば、目地シーリングの劣化、同時に窓サッシまわりのシーリングの劣化、外壁にヒビがある場合などは早めの対処をしたいところです。一方、室内に目を向けると、内装の汚れや床の傷などは出てくるでしょう。水周り設備であれば、故障こそしていないものの、より快適な機器を求めて最新の設備機器に更新したいと思われる方が多いのもこの時期の特徴です。

築30年までの建物での戸建てリノベーションで注意をしておきたいのは、建物の性能面で考えると、なんといっても「雨仕舞対策」につきます。築30年以上の建物の戸建てリノベーションのご相談をお受けしている『増改築.com®』では、表面的なリフォームではなく、建物の性能向上をメインとした戸建てリノベーションを専門として多くの建物を見ておりますが、この築30年までの建物のケアをどこまでやってこられたかで、のちのちの戸建てリノベーションでの費用負荷に大きな差がでているのを日々、目の当たりにしています。

外壁にヒビがある場合、そこから雨水が浸水します。これを放置し続けると、柱や梁、桁といった主要構造部に雨水が浸水していきます。同時に断熱材までが雨水を吸ってしまい内部結露が始まります。そしてカビの温床となります。窓サッシ周りのシーリングも同様です。その為、外壁や屋根の塗装はしっかりと見ておきたい部位となります。

内部を建物の性能維持の視点でみるならば、お風呂浴室周りになります。お風呂がユニットバスではなく、タイル張りの在来浴室のケースでは、目地のひび割れ、洗面脱衣所との取り合いの間仕切り部分は注視しておきたいとこになります。目地から浸水し土台腐食が進行する建物は非常に多いです。最低限の補修は必須になりますが、戸建て用のシステムバスルームに更新されるのも検討に値するでしょう。

築15年から30年の住宅は、現在の断熱基準が適用される前に建てられていることが多く、断熱性能が不十分です。このため、断熱改修は快適な居住環境を実現するために重要な工事の一つです。特に、壁や床、天井の断熱材が十分に施工されていないケースが多く、冷暖房効率が悪く、光熱費の負担が大きくなりがちです。

本格的な断熱改修の必要性

築30年近い建物で本格的な断熱改修を行う場合、外壁や内壁の大幅な解体が必要になることがあります。スケルトンリフォーム(建物を骨組みだけの状態にして全面的に改修する工事)を行うことで、断熱材の追加や入れ替え、気密処理を施すことができ、断熱性能を飛躍的に向上させることが可能です。しかし、このような大規模な工事は費用が高額になりやすく、工期も長くなるため、慎重に計画を進める必要があります。

インナーサッシの設置による簡易断熱改修

断熱性能の向上を図りたいが、コストを抑えたい場合は、窓にインナーサッシ(内窓)を設置することが効果的です。既存の窓の内側にもう一枚サッシを追加することで、簡易的に断熱性能を強化することができ、窓からの熱の出入りを大幅に減少させることが可能です。これにより、冬場の冷気や夏場の熱気を抑え、室内の温度環境を快適に保ちます。

インナーサッシの設置は、工事も比較的簡単でコストパフォーマンスに優れているため、予算の限られたリノベーションにおいて有効な選択肢となります。さらに、インナーサッシは防音効果も高く、周囲の騒音を軽減するメリットもあります。これにより、冷暖房効率が改善され、エネルギーコストの削減にもつながります。

サッシ交換の検討

さらに、断熱サッシへの交換も効果的です。高断熱性能の窓ガラスや複層ガラスサッシを使用することで、室内の熱の損失を防ぎ、結露の発生を抑えることができます。窓は建物の断熱性能において非常に重要な部分であり、改修の効果が直接体感できるため、予算に余裕があればサッシ交換も検討するとよいでしょう。

日々、築30年以上~築60年といった築古の戸建てリノベーションを専門とする『増改築.com』では、さまざまな症状の建物への対処を行っておりますが、築30年経過する前に、所有者様がどのような建物の手入れ、メンテナンスをしてきたか、構造部分の劣化の進行度合によって、費用が大きく変わってきます。劣化の進行を放置してきてしまった建物と、こまめにメンテナンスをきちんと行ってきた建物では、1,000万円程度の差が出てくることも実際にあります。

「リノベーション」という言葉を「リフォーム」という言葉と分けて使うケースとして、大きく既存(現在の状態)よりも性能が向上するという意味で用いられます。築15年から築30年までの戸建てリノベーションをリノベーションの種類から検討しますと、どちらかというと機能改善、メンテナンス的な工事の種類が多く営繕的な「リフォーム」にあたる工事が多いことがわかります。

この時期の建物の多くは、改装を主体としたリフレッシュ工事と言えます。

続いて、築30年~築40年までの戸建てリノベーションの費用につきまして、こちらもこの時期の建物の特徴を見ていきましょう。

この時代の建物は1981年(昭和56年)6月1日建築基準法施行令改正(新耐震)がポイントとなってきます。

築30年から40年の住宅は、1981年(昭和56年)に施行された新耐震基準に基づいて建てられた建物が多く含まれます。しかし、2000年に改正された現行の建築基準法が適用される前の建物であるため、最新の耐震性能や断熱性能には大きく及びません。この年代の建物では、特に耐震性の強化と断熱性能の向上がリノベーションの重要なポイントとなります。ここでは、築30年から40年の建物の特徴と、それに対する適切なリノベーション方法について専門的な視点から詳しく解説します。

〇耐震性の弱点とその対策

耐震基準の変遷と築30~40年の建物の位置づけ

1981年に施行された新耐震基準は、従来の旧耐震基準に比べて建物の耐震性を大幅に強化しました。しかし、この基準は阪神淡路大震災(1995年)の経験を経て見直され、2000年に「現行基準」となる耐震基準へと進化しました。築30年から40年の建物は、この「現行基準」よりも前に建てられているため、耐震性能が十分でない場合が多いのが現状です。

構造接合部の補強不足と耐震補強の必要性

この時期に建てられた建物は、接合部の補強が不十分であり、特に釘打ちによる接合のみで支えられているケースが一般的です。釘打ちだけでは、地震時の強い揺れに対して構造部材がしっかりと結びつかず、ズレや外れが生じるリスクがあります。これが、震度6強や7の地震で建物が倒壊する原因の一つです。特に、基礎と土台の接合部分にはホールダウン金物などの補強金具が使われていないことが多く、地震の際に土台が基礎からずれてしまう被害が確認されています。

耐震補強を行う際は、これらの接合部を強化することが最優先です。具体的には、ホールダウン金物の設置、柱と梁の接合部に金物を追加することで、建物の耐震性能を大幅に向上させることができます。また、耐力壁の増設や、既存の壁の補強も重要です。偏心率(建物の重心と剛心のズレ)が大きい場合は、耐力壁の配置を見直すことで、揺れのバランスを改善し、耐震性を高めることができます。

基礎の補強と接合部の再確認

この年代の建物は、基礎自体の強度も現行基準に比べて不足しているケースが多く、耐震補強の際には基礎の補強も視野に入れる必要があります。コンクリートの強度を再評価し、場合によっては基礎の増し打ちや補強工事を行うことで、建物全体の安定性を確保します。特に、ひび割れが見られる場合は、外壁の補修だけでなく基礎そのものの補強を検討する必要があります。

また、当時の施工技術や基準にはばらつきがあり、特に地方の建物では、現行の耐震基準に満たない接合部が見つかることも少なくありません。リノベーションの際には、専門家による構造診断を行い、必要な耐震補強計画を立てることが重要です。

〇断熱性能の低さと断熱改修の必要性

築30~40年の建物の断熱性能の実情

築30年から40年の住宅は、断熱材の使用が限定的であったり、使用されていても現在の基準と比べて性能が低いことが一般的です。この年代の建物では、断熱材が薄く、床下や天井、壁の隙間から冷気や熱が容易に出入りするため、冬は寒く、夏は暑いといった快適性に欠ける住環境となりがちです。また、サッシや窓ガラスも単板ガラスが多く、断熱性や気密性が現行の断熱サッシに比べて格段に劣ります。

断熱性能が低いと、冷暖房効率が悪く、エネルギーコストが高くなるだけでなく、結露の発生やカビの繁殖など、建物の劣化を加速させる問題も生じます。結露が発生すると、カビの原因となるだけでなく、木材が腐食し、耐震性にも影響を及ぼします。

断熱改修のアプローチとその方法

築30年から40年の建物の断熱改修を行う際には、スケルトンリフォームが効果的です。建物を一度骨組みだけの状態にすることで、内部の断熱材を現代の基準に合わせたものに入れ替えることが可能です。壁や床、天井に高性能な断熱材を使用し、外部からの熱の侵入を抑えることで、室内環境を快適に保つことができます。また、断熱性能を高めることで、冷暖房の使用頻度を減らし、光熱費の削減につながります。

費用対効果を考慮した場合、外壁や内壁の解体を伴うスケルトンリフォームが難しい場合でも、窓の断熱性能を向上させるだけでも大きな効果があります。具体的には、既存の窓に内窓(インナーサッシ)を追加する方法があります。インナーサッシを設置することで、断熱性が高まり、外気の影響を抑え、室内温度を一定に保つことができます。インナーサッシは、比較的低コストで設置でき、工期も短いため、断熱改修を手軽に進める手段として有効です。

〇耐震補強と断熱改修を組み合わせたスケルトンリフォームのメリット

スケルトンリフォームは、耐震補強と断熱改修を同時に行えるため、築30年から40年の建物にとって非常に有効な選択肢です。この方法では、内部の古い断熱材を最新の高性能断熱材に変更し、同時に構造部分の補強を行うことで、建物全体の性能を現代の基準に近づけることができます。耐震補強を行う際に、耐力壁を配置し直すことで、偏心率の低減も図り、揺れに強い構造を実現できます。

また、断熱改修により室内環境が快適になることで、健康面でのメリットも期待できます。特に、高齢者や子どもがいる家庭では、冬場のヒートショックのリスクを低減し、健康的な住環境を提供することが可能です。

最後に築40年~築50年の建物の特徴からどのような戸建てリノベーションが最も適しているかを考えていきたいと思います。

築40年から50年の住宅は、旧耐震基準に基づいて建てられた建物がほとんどであり、耐震性能が著しく低いことが最大の課題です。この時期の建物には無筋基礎(鉄筋を含まない基礎)が採用されているケースが多く、地震に対する安全性が極めて低いという深刻な問題があります。基礎補強の必要性や、大手リフォーム会社では提案されにくい重要な対策について、専門的な視点から詳しく解説します。

〇無筋基礎の問題と基礎補強の必要性

無筋基礎の危険性とは?

無筋基礎とは、鉄筋を入れずにコンクリートだけで構成された基礎のことを指します。1970年代以前に多く見られ、地震に対する耐久性や強度が著しく低いことが特徴です。特に、地震時の横揺れに弱く、ひび割れや崩壊のリスクが高いため、耐震補強を行わずに現行の耐震基準をクリアするのは極めて困難です。このため、無筋基礎の住宅では、基礎部分からの強化が必須であり、補強しない場合、構造全体の耐震性能を著しく低下させる原因となります。

基礎補強の重要性と具体的な方法

無筋基礎の問題を解決するためには、コンクリートの増し打ちによって基礎全体を厚くし、鉄筋を追加する補強工事が必要です。基礎の補強では、ひび割れた部分の修復や、新たに鉄筋を挿入してコンクリートを打設し直すことで強度を高めます。さらに、基礎と土台をしっかりと結びつけるために、ホールダウン金物やアンカーボルトを使用し、基礎と上部構造を一体化させることが大切です。

この補強を行うことで、地震時の横揺れに対する強度が格段に向上し、建物全体の安定性が確保されます。無筋基礎のままでは、上部構造のみの耐震補強では建物の耐震性能が十分に確保できないため、基礎からしっかりと補強することがリノベーションの鍵となります。

〇耐震性の課題と上部構造のみの耐震補強の限界

上部構造のみの耐震補強が抱える問題点

無筋基礎のまま、基礎を補強せずに上部構造(建物の柱や梁など)だけを耐震補強すると、耐震診断の数値上では最低水準(評点1.0)をギリギリでクリアするような状態にしかならないのが現実です。上部構造評点1.0は、「震度6強から7程度の地震で倒壊の可能性が高いが、最低限の基準は満たす」レベルの耐震性を意味します。つまり、評点1.0をギリギリでクリアした建物は、法的には耐震基準を満たしているものの、安全性の観点からは不十分で、実際の地震で被害を受けるリスクが高い状態です。

耐震補強を行う際には、まず基礎部分の補強を優先し、その上で柱や梁の接合部に金物を追加し、耐力壁を増設することが求められます。特に、偏心率(建物の重心と剛心のズレ)が大きい場合は、耐力壁の配置を見直すことが不可欠です。このように、耐震補強は建物全体の構造を考慮し、基礎からしっかりと対策を行うことで初めて効果を発揮します。

〇基礎補強を行わないリスクと施工会社選びの重要性

大手リフォーム会社が提案しにくい基礎補強の現実

大手リフォーム会社では、内装のリフォームや設備の更新に重点を置く傾向が強く、難易度が高い基礎補強のような構造的な強化工事は提案されにくいのが現状です。基礎補強は、専門的な知識と技術が必要であるため、一般的なリフォーム会社では対応できないことが多く、費用も高額になるため、優先順位が下がりがちです。しかし、基礎補強を行わないままの耐震補強は、見た目のリフォームだけで安全性を確保できないため、長期的なリスクを抱えたままになります。

信頼できる施工会社を選ぶ際には、耐震診断の結果に基づき、基礎からしっかりと補強する提案ができるかどうかが大きなポイントとなります。建物の安全性を本気で考えるなら、基礎補強を含めた総合的な耐震補強計画を立ててくれる施工会社を選ぶことが重要です。

〇断熱性能の向上とその必要性

断熱性能の問題点

築40年から50年の住宅は、断熱性能が極めて低く、居住環境としては快適性に欠けるケースが多いです。無筋基礎の建物は、床下からの冷気が直接室内に入りやすく、冬場の底冷えや夏場の熱こもりが問題となります。また、壁や天井に断熱材が入っていても、現行基準に比べて性能が低く、結露やカビの発生の原因となります。断熱改修は、建物の居住環境を改善するために必要不可欠な工事の一つです。

効果的な断熱改修の方法

断熱改修では、スケルトンリノベーションによって床、壁、天井の断熱材をすべて最新の高性能なものに入れ替えるのが最も効果的です。断熱材の施工は、隙間なく充填することで効果を最大限に発揮し、冷暖房効率を飛躍的に向上させます。また、サッシや窓ガラスを高断熱のものに交換することで、室内の温度環境を安定させ、光熱費の削減につながります。特にインナーサッシの追加設置は、コストパフォーマンスの高い断熱改修法として広く採用されています。

〇スケルトンリノベーションと外壁剥離解体によるトータルリノベーション

築40年から50年の建物では、外壁や屋根の劣化が激しいため、外壁の剥離解体を行い、耐震補強と断熱改修を同時に進めることが推奨されます。外壁を剥がして内部を確認することで、構造材の腐食や劣化状況を正確に把握でき、必要な補強を施すことが可能です。また、外壁材を最新の断熱材入りのサイディングボードに交換することで、耐震性能、断熱性能、耐火性能のすべてを同時に向上させることができます。

築40年から50年の住宅リノベーションは、耐震補強と断熱改修が最も重要なポイントです。無筋基礎をそのままにして上部構造だけを補強するのでは、最低限の基準をクリアするに留まり、真の安全性を確保することはできません。基礎補強を含めた包括的な補強計画を立て、信頼できる専門家に依頼することで、安心して長く住み続けられる住まいを実現しましょう。

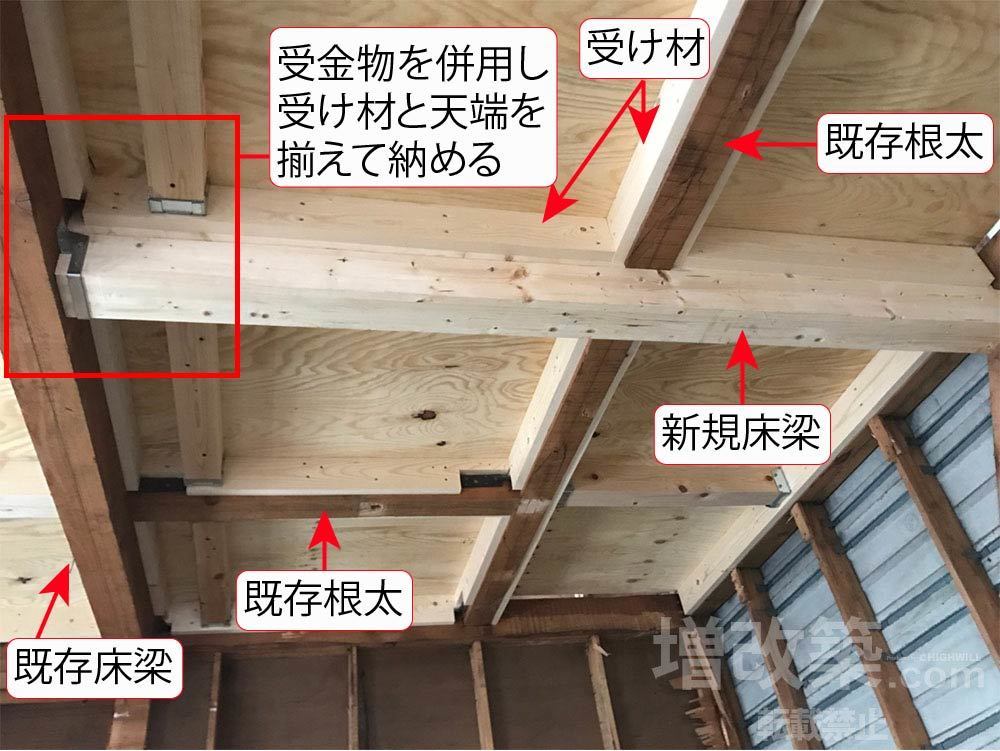

築30年から築40年の建物への戸建てリノベーションでお話しした内部をスケルトン(躯体残し)にする戸建てリノベーションについて。

外壁は解体せず、建物内部を躯体状態にする工事(内部スケルトン)リノベーションです。

内部のみを躯体残しにする戸建てリノベーションでは、部屋内の天井、間仕切壁、床をすべて解体することから、部屋内が構造躯体だけの状態となります。そのため基礎補強はもちろん、30年~築40年までの建物の特徴となっていた、金物補強や耐力壁のバランス考慮したリノベーションが可能となります。新たに間仕切りを設置することができますので、大幅な間取り変更ももちろん可能です。写真をみてお分かりの通り、部屋内の壁をすべて取り除くことから、外周面(外壁面)に断熱材を充填することで断熱性能向上も可能となります。外部(外壁)を解体しないことで、次に紹介する外壁までを解体する戸建てリノベーションよりは費用は抑えられますが、1点注意が必要です。それはサッシの問題です。サッシをすべて取り換える場合は外壁にカッターを入れて解体が必要になることから、外部の解体が発生してきます。現在の外壁の仕上げがモルタルであればモルタル解体後の補修が発生しますし、サイディングであれば、サイディンの補修が必要になります。間取り変更により、窓の位置が大幅に変わるケースでは、外壁までを解体する内外部をスケルトンにする戸建てリノベーションがお勧めとなります。

内壁・外壁までを解体する戸建てフルリノベーションの工事範囲

築40年以上の建物でご紹介した外壁まで解体し、主要構造体である土台や柱、梁などだけ躯体を残し、基礎から上部構造体すべての性能向上をはかるのがこの内外部をスケルトンにする戸建てリノベ―ションです。いわゆる「フルリノベーション」といわれる工事です。『増改築.com』で最もご依頼が多いのがこの戸建てリノベーションです。

外壁まで剥がす、戸建てフルリノベーションと呼ばれる工事を見てみましょう。(弊社施工のフルリノベーションの事例です。)↓

新築でいうところの上棟の状態まで解体をするのが、この戸建てフルリノベーションの特徴となります。

外壁を解体することから、現在の新築在来工法の主流となる、外壁面全体への構造用合板補強が可能となり耐力は大幅に向上、さらに既存の構造体の劣化状況をすべて目視で確認ができることから損傷が激しい構造体は差し替えも可能となります。また、基礎を補強することで、耐震性能は現行の新築の最高基準である「耐震等級3」まで引き上げることも可能となります。断熱性能は、壁内への充填断熱が可能になり、外壁も新規での施工となることから、断熱性能の高い外壁材を選定することも可能となります。もちろん断熱サッシを入れることで断熱性能も現行の最高基準を目指すことが可能となります。

●リノベーションは施工後に見えなくなってしまう隠蔽部の80%が最も重要!

下記のリノベーション施工事例は築60年の中古住宅を購入、戸建て(一軒家)リノベーションをさせていただいた事例です。

一般的なビフォーアフター形式ではなく、大切な工事の中身(工事過程)を詳細に解説します。

リノベーションの経緯(きっかけ)➡打ち合わせ➡着工➡解体➡基礎補強➡構造体補強➡断熱改修➡仕上げ

このような一連の流れ、特に工事が終わってしまうと見えなくなってしまう隠蔽部を中心に大量の写真と共に別ページにて解説をさせていただいております。あまり公開されるの事ない工事の中身を是非ご覧ください。

築60年越えの築古中古住宅がどのように生まれ変わったのか、別のページで解説していますのでご覧いただきたいと思います。下記のリンクよりお進みください。

冒頭よりご紹介してきました戸建てリノベーションの種類はを大きく区分すると4つパターンがあったことが、お分かりいただけたかと思います。

①改装での戸建てリノベーション(メンテナンス・リフレッシュ工事)

②内壁をすべて解体する戸建てリノベーション(間取りが大幅に変更可能)

③外壁までを解体する戸建てリノベーション(間取りの自由度に加え外部補強・本格的な断熱改修が可能)

④基本は内壁すべてを解体するリノベーションだが、 サッシは変更したい(外壁工事が必要なケース)

これらの4パターンに集約されることがわかりました。

もちろんですが、工事内容がかわるため費用価格も変わってきます。ご自身のご要望にあわせてどのケースに当てはまるのかをご覧いただくことで、どのくらいの費用感になるのか?などを検討してみることをお勧め致します。

『増改築.com®』で実際施工されたお施主様の事例より算出してみます。

改装・リフレッシュ 戸建てのリノベーションの費用価格

戸建て(一軒家)リノベーションの中でも間取り変更がなく既存の間取りをいかし、すべての水回りも設置位置の変更のないいわゆる素取り換え交換、外装は屋根と外壁の塗装、内装は表面の改装を全体的に行うのが改装でのリノベーションです。まだキレイな状態の中古住宅、2000年以降に建てられた建物、築浅10年以内程度の中古住宅物件を購入された方や不動産会社からのご依頼の多い工事です。大手リフォーム会社でのパッケージ商品と同等のリフレッシュ的な工事になりますので、費用価格も最も安く収めることが可能です。

| 2階建て建築面積30坪の場合の工事費(費用相場)※過去事例平均 | 1200万 |

|---|

戸建て(一軒家)リノベーション(内部解体)の費用価格

築年数が30年以上を経過しており耐震補強は見直したい。しかし外部外装をすべて解体するほどの予算をかける必要性がないというお施主からの採用が多い、戸建て(一軒家)を内部スケルトン状態にするリノベ―ション。間取り変更、階段位置変更が可能で自由度が高く耐震補強、断熱改修も施工可能。費用は当然改装よりもかかってまいります。外部工事が発生するサッシの変更はないケース。※間取り変更により大幅に窓の位置が変わるようなプランになるケースでははまらないケースとなります。

| 2階建て建築面積30坪の場合の工事費(費用相場)※過去事例平均 | 2000万 |

|---|

戸建て(一軒家)リノベーション(内外部全面)の費用価格

外壁の傷みが激しい、もしくは家をすべて解体して、新築を建ててしまうとセットバックの問題で、現在よりも建築面積が狭くなってしまうため、希望の間取りが実現できない。かえって狭くなり不便になってしまう。本来であれば新築したい。しかし再建築不可の建物。というような問題を抱えておられるお客様が新築のレベルの工事内容を希望し外部までの解体を進め、躯体残しの状態にするのがこちらの戸建てリノベーション工事。主要構造部のみ残すフルリノベーションになります。基礎補強工事や耐震補強は構造部からの補強が可能で、外壁面は壁倍率の高い合板で全面張りを行います。耐震性能・断熱性能を現行の新築の最高基準まで向上させることが可能となります。『増改築.com』で最もご依頼数の多い工事になります。解体はすべて手壊しです。

| 2階建て建築面積30坪の場合の工事費目安 (価格相場) ※過去事例平均 | 2700万 |

|---|

戸建てリノベーション(内部解体)+サッシ交換の費用価格

築年数は30年を超えている。家も古く、大幅な間取り変更も必要。でも外壁の状態はメンテナンスをしていたため、そこまで痛んではいない。または、すべてを解体して費用かける予算は厳しい。。。そんなお客様が大変多いです。せっかくの戸建てリノベーション。間取りや室内は新築同様の見た目になるのに、サッシがかわらないのはちょっと目立つのでどうしても取り換えたい、または断熱性能を上げたいのでサッシは変更したい。というお客様も大変多いです。そんなお客様にお勧めしているのが内部解体を前提とした戸建て(一軒家)リノベーションをベースにサッシ交換をするケースです。ご希望されるサッシ性能により金額は変動してきます。

| 2階建て建築面積30坪の倍の工事費目安 (費用相場) ※過去事例平均 | 2400万 |

|---|

確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?

法改正後のフルリフォームは申請が必須となります。しかし申請ができない方からの相談も数多く寄せられています。

戸建てフルリノベーション実績500棟を超える経験値、リフォームでの申請実績屈指の増改築comが申請をせずに性能向上を図る『3つのフルリフォーム』を例に徹底解説

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

ここまでお付き合い有難う御座いました。戸建てリノベーションの費用を検討する際に、建物の築年数から、あるいは、戸建てリノベーションの種類から費用を見てまいりましたが、大切なことは、建物の性能を大幅に向上させてるにあたり、現行の新築の最低基準を満たすのではなく、最高基準から逆算して、現在の建物に足りない性能を補う視点が大切だということです。

築年数別でお話した大きな目安では建築基準法の改正を軸に必要な戸建てリノベーションの工事内容をお話ししました。

国で定められている基準は、耐震性能・断熱性能ともにあくまで最低基準であるということを施主自身も気づいていく必要があります。

戸建てリノベーションはリフォームと違い、金額もそれなりにかかって参ります。その為、見た目にのみ目を奪われ性能を見ないリノベーションをしてしまうのは大変もったいないことです。戸建てリノベーションをされる以上は、是非とも性能向上を意識したリノベーションをしていただきたいと思いますし、戸建てリノベーションに特化した施工会社に相談されることをお勧め致します。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

更新日:2024/9/3

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

< 事例担当者・著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)