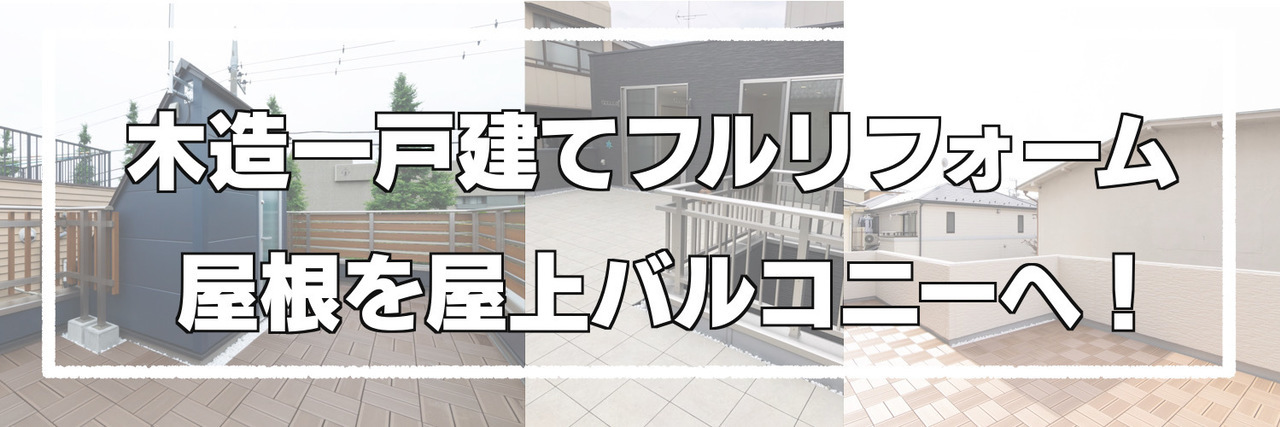

戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP > 屋根を屋上ルーフバルコニーテラスにリフォーム

屋上のある家へリフォーム(一戸建ての屋上庭園リフォーム)

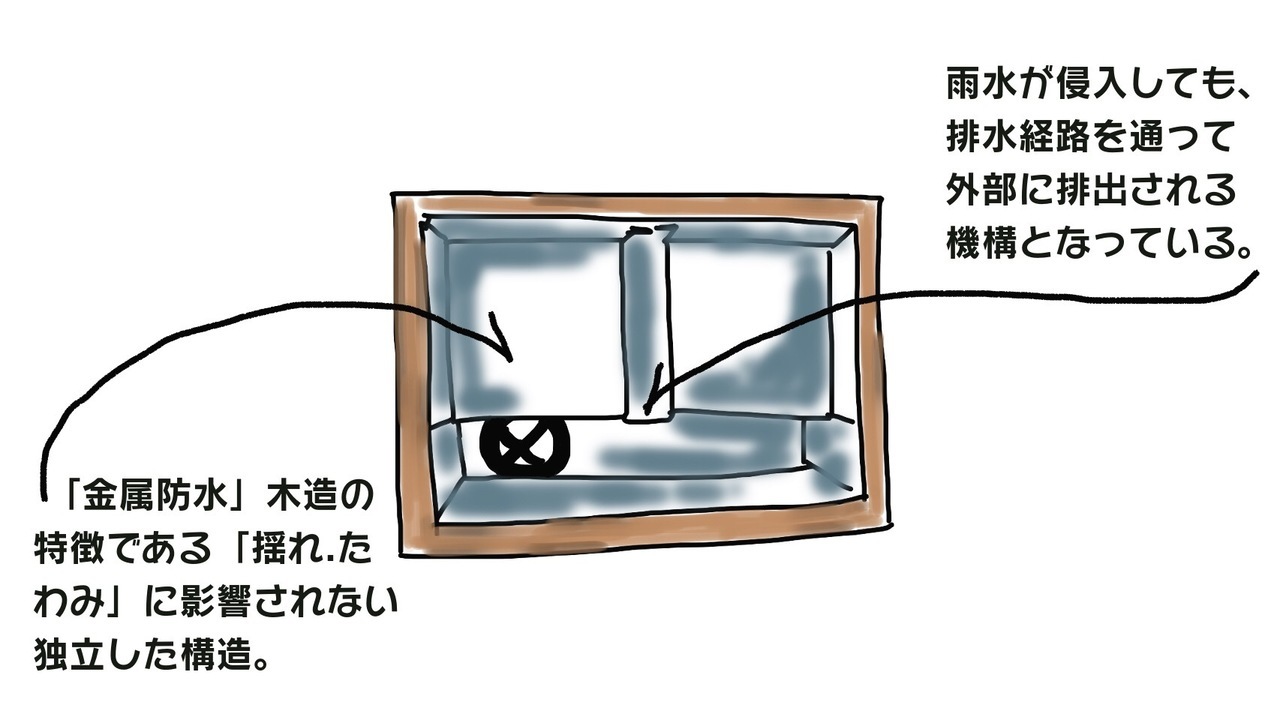

「増改築.com」運営会社である創業大正八年のハイウィルは社寺仏閣専門の瓦工事業としてのルーツがあります。屋根=雨仕舞となり、木造の雨漏れ被害をどこの会社よりも見てきた経験があります。「増改築.com」でこの工法を導入する際もかなりの検証をさせていただきました。「木造で屋上?」という過去の防水工法ではありえない工法に懐疑的な見方しかできず疑問を抱かずにはいられなかったからです。木造には必ず「揺れ・たわみ」があります。その木造の特徴となる「揺れ・たわみ」をどうクリアするのか?皆さまも屋根を解体して屋上防水と聞くと心配になられるのではないでしょうか?しかしこの工法と防水の仕組みを理解し自社の現場でモニター施工まで行い導入を決めました。答えは特殊な「金属防水」の工法にありました。

地震、台風。日本のどの地域に生活していてもこの自然災害は避けて通ることができないのが現状です。木造住宅は、木材の膨張、収縮に合わせた柔構造となっていました。つまり建物自体が揺れたりたわんだりします。

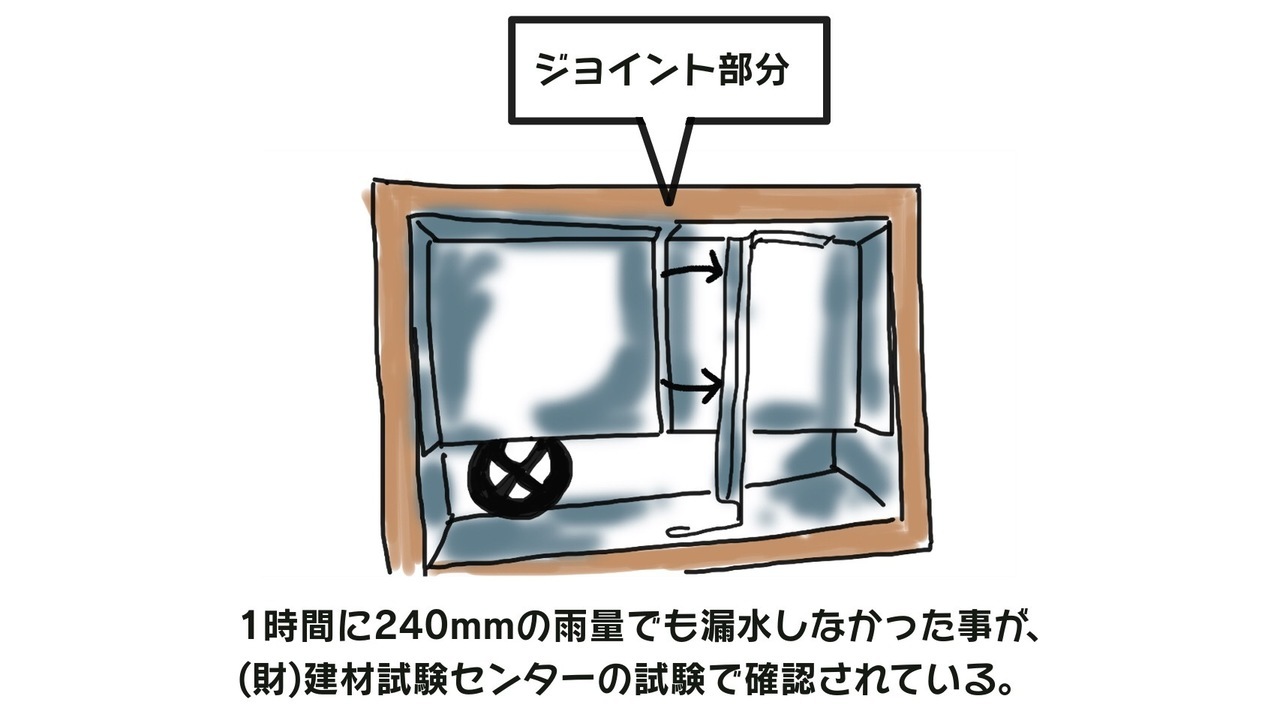

「増改築.com」で採用した「金属防水工法」は床面とジョイント部が分離型となっているため、揺れることで力を分散させ耐震性を発揮する木造住宅にマッチした施工になっています。継ぎ目部分の“遊び=ゆとり”により、揺れにより起こりうる表面亀裂を吸収回避する構造となっているのです。つまりこの吸収構造が雨漏れの最大の原因となる亀裂を防止する設計となっているのです。 また防水層に雨が侵入しても、傾斜を設けた特殊形状の金属板で排水経路を確保。4層構造にて排水します。「雨を逃す、雨水を侵入させない」ジョイント、木造住宅が自然現象に逆らうこと無く存続するために、必要とされる構造です。 また和瓦の1/16と軽いので、 重心も低く、荷重も小さくなります。

1時間で240㎜の雨量でも漏水しなかったことが(財)建材試験センターの試験で確認されています

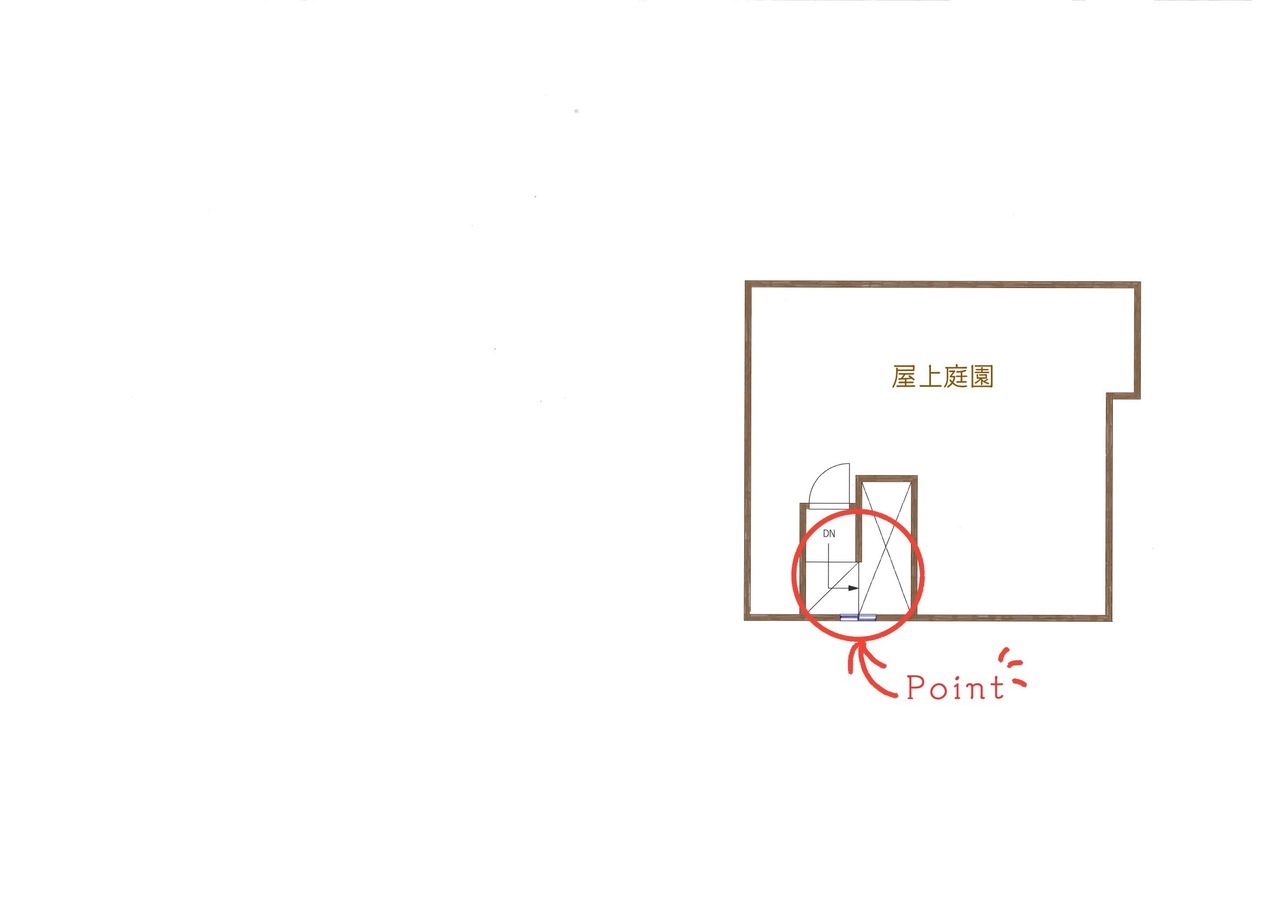

フルリフォームやフルリノベーションの際に、屋根を屋上にリフォームするケースでのポイントとなるのは、プランになります。

このあとの注意点で解説しますが、高さや斜線をチェックし、プランニングに入りますが、屋上へ上がる階段の位置をどこに配置するのか。ここが重要な計画のポイントになってきます。

大幅な間取り変更が伴い、現状の建物の1階、2階の階段の位置が変更になるケースでは柔軟に配置計画を立てられますが、階段の位置が変わらないケースなど、もしくは現状の2階の間取りがそこまで変わらないケースなどでは、2階から屋上への階段の位置をどこに配置するのかが最大のポイントとなります。

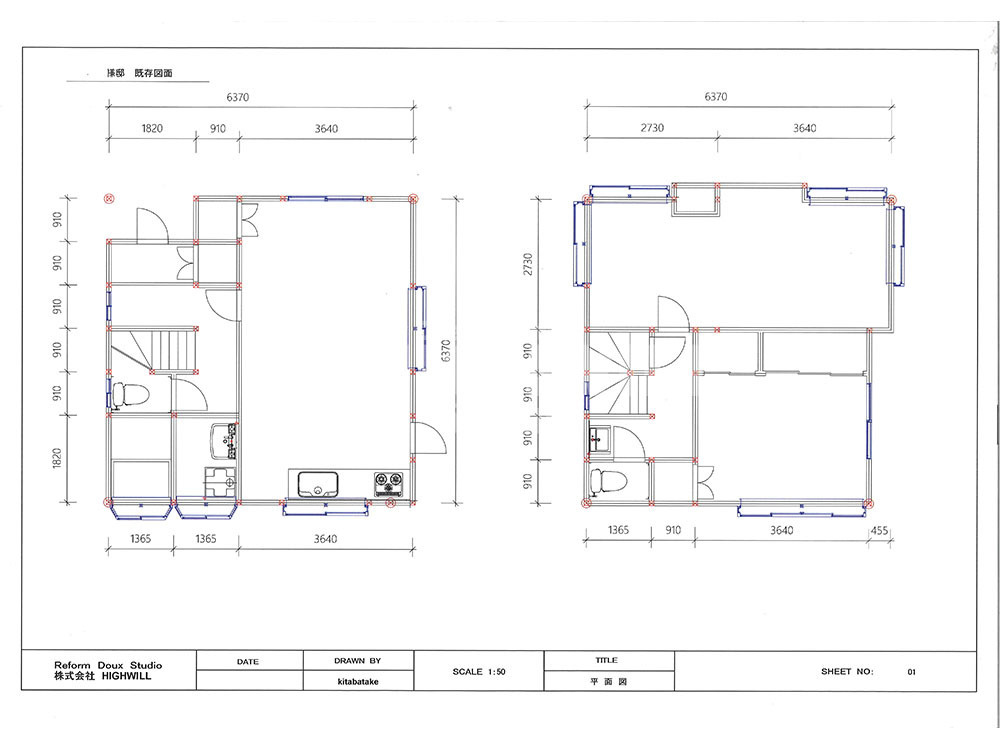

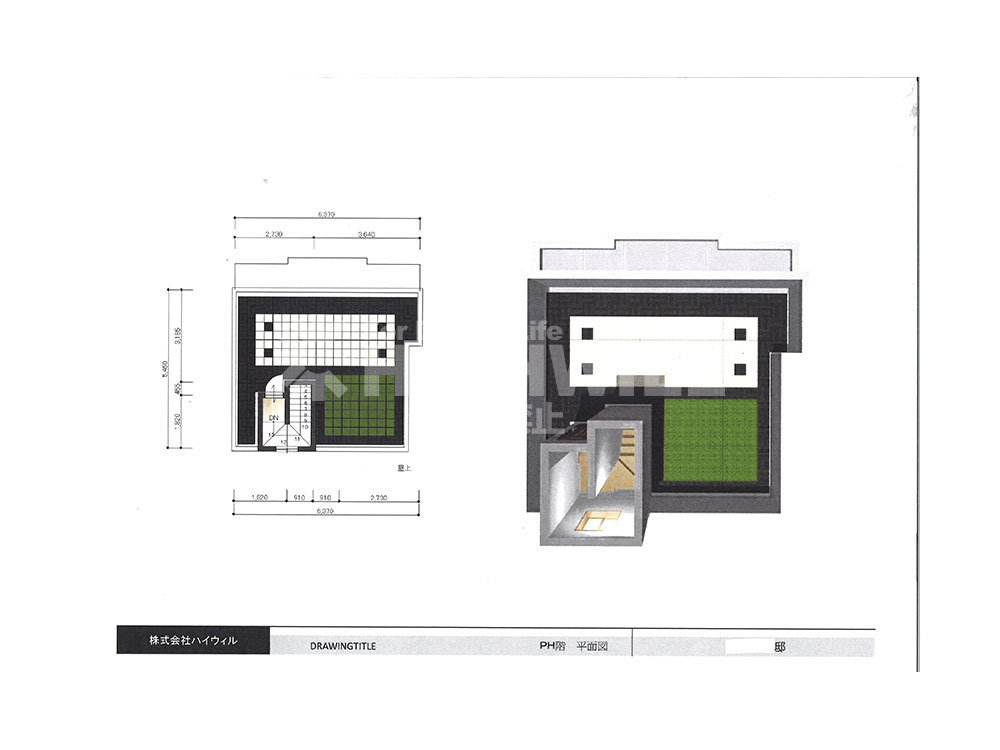

下記の実際に屋上リフォームが施工された間取りを見てみましょう。

フルリフォームであった為、階段の位置が大きく変更されています。

1階から2階への階段スペースをうまく活用し、同じスペースで屋上の塔屋まで上る計画となっています。

このように、階段の配置は、すべてのプランニングの土台となるところになりますので、最も大切なポイントと言えます。

■既存図面■

■屋上バルコニーテラス 鳥瞰パース■

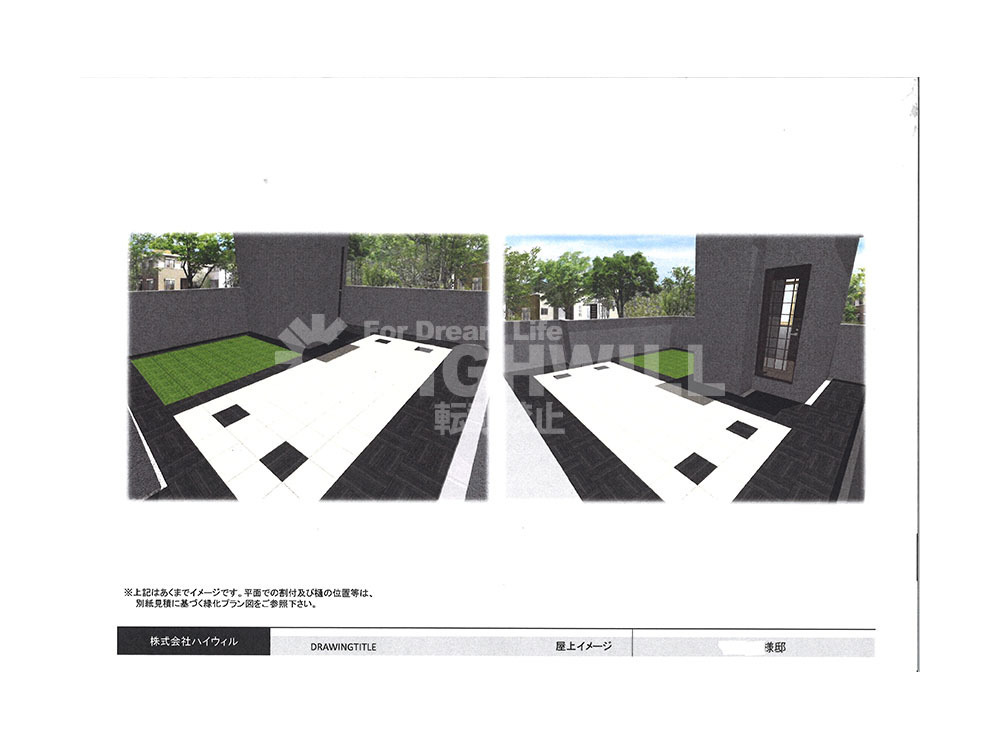

■屋上バルコニーテラス 3Dパース■

ここからは屋根を解体して、屋上バルコニーテラスへの工事の流れをみていきましょう。こちらの建物は、屋上以外にも内部スケルトンリフォームかつ外壁の剥離工事も同時に行われた現場となります。ここでは屋上を中心に流れを見ていくことにします。まずは屋根を解体し、屋上部には立ち上がりができるために、壁を立ち上げ新たに外壁となる部分が生まれます。解体後に柱を既存の構造体に緊結していかなくてはなりません。

桁うえの屋根組(母屋組)を丁寧に棟梁が解体していきます。同時に屋上部の立ち上がりの構造躯体を組んでいきます。足場も通常の2階建てよりも高く架けていきます。

屋上部には出入り口となる塔屋ができますのでその構造躯体の木組みも行っていきます。

屋根組を解体し2階の梁部分まで撤去していきます。天井が開口されていきます。

屋根を完全に撤去した状態です。ここから屋上リフォームのキモとなる防水工事の下地(3階床組)を組んでいく事になります。

屋上で作業できるための簡易床を作り屋上リフォームの防水工事前の下地組を開始していきます。

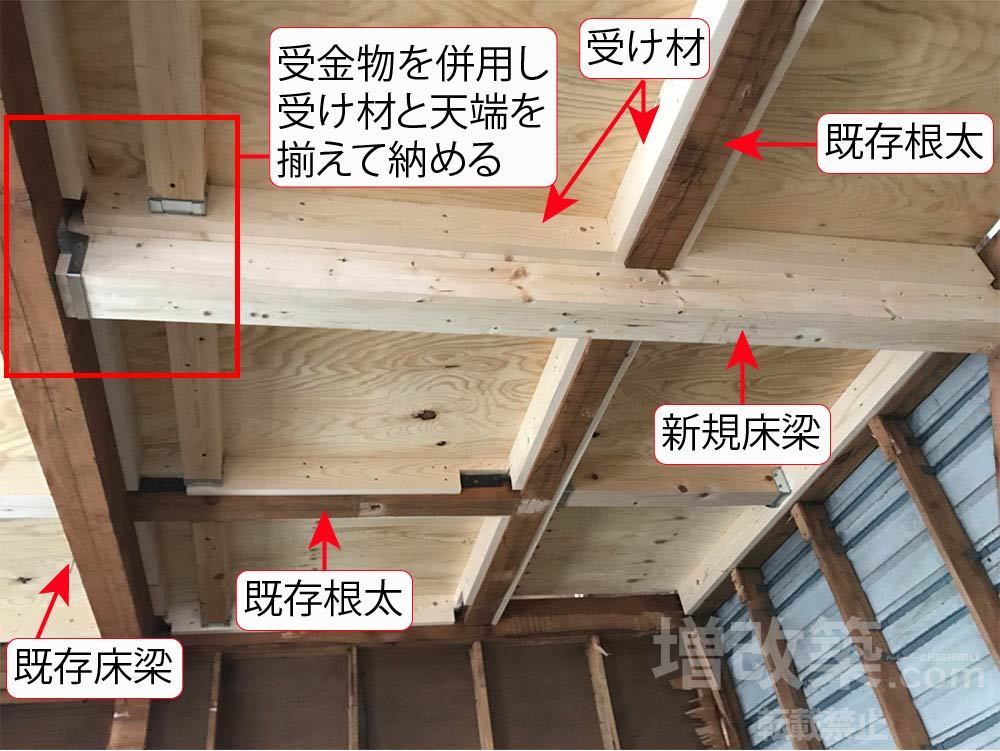

2階の間取り変更で必要になる構造材で補強を入れ、3階部の床組を開始します。

既存の梁を補強

既存の梁を補強し強床構造にします。

天井にも隙間なく断熱材を充填していきます。

壁内に断熱材を隙間なく充填していきます。

屋根を解体し、床の2重補強を終えたら、屋上リフォームでは出入りとなる塔屋を組んでいきます。2階天井裏の梁との固定を入念におこなっていきます。

屋上には立ち上がり部が必要になってきます。屋根解体後に立ち上がり部は構造躯体を組み外部と内部両面を構造用合板で張っていきます。お孫さんが遊ぶことを考慮し立ち上がりは1.2メートル以上を確保し、やや高めに設計しました。

塔屋部と屋上用防水工事の下地が完了しました。

防水下地に谷があるのがわかります。防水層の下地を千鳥に2重張り後、金属防水の水路となる谷を予め施工しておきます。ここで勾配も計算して施工します。ここが木造一戸建て住宅の屋上リフォームでのポイントとなります。

この溝に金属防水側での水路を加工し水を流す構造となっています。

溝の先、屋上バルコニー外周には水路から流れた水を排水に落とすための内樋を作ります。O様邸は排水を2つとり中央から勾配をとり両側に設けたドレンへ排水する排水計画としました。特殊な金属板で加工していきます。

木造で屋上ができる防水の仕組みとは

1時間で240㎜の雨量でも漏水しなかったことが(財)建材試験センターの試験で確認されています

結露防止マットを敷設、スプリングキャッチャーも設置していきます。

予め設置された内樋部へ本体を加工設置していきます。

本体は工場で予め加工され、現場にて加工し設置をしていきます。

本体を敷き込みあとはカバーキャップを入れて完了となります。

屋上防水が完成、こちらの現場では仕上げにタイルと人工芝を設置します。サイディング工事等の施工は仕上げ材が乗ってからの施工となります。それまで養生をしておきます。

屋上でバーベキューがしたいとのご要望がありましたので給水も屋上まで引き込みしています。

立ち上がり部には防水透湿シートを張ります。

塔屋部、屋上立ち上がり部へは防水透湿シートを張ります。

屋上の大きさ、屋上部の形状によって、排水計画が変わって参ります。水をどのように逃がすのか、排水勾配を防水側で加工できる画期的な金属防水技術です。

外部周りを構造用合板にて全面張り後、防止透湿シートを全面に張っていきます。防水透湿シートを張りこんだ後の工程は、通気胴縁を打っていきます。

ベランダには、人工芝パネルとタイルパネルが設計通りに張られました。

人工芝パネルをデザインした通りに設置していきます。

こちらは屋上のタイルパネルスペースになります。こちらもデザインした通りに組み合わせて設置していきます。

タイルと人工芝の組み合わせでバーべーキューができ、なおかつくつろげるスペースをとご提案させていただいたパネル割りです。

外部周りを構造用合板にて全面張り後、防止透湿シートを全面に張っていきます。防水透湿シートを張りこんだ後の工程は、通気胴縁を打っていきます。

通気胴縁を設置することでサイディング外壁下地間での通気が可能となるため壁内結露を予防することができます。

外部はいよいよサイディングが納品されサイディング張りがスタートします。外部もいよいよ大詰めです。

水切りを外周部に設置後、コーナーには役物部材を張り、通気胴縁に設置していきます。

サイディングを張り終えシーリングを打つのみとなりました。

基礎天端の上、土台に沿って設置された水切が見えますが、この下から空気が抜ける構造となっており雨水は逃がし、空気は採り入れる構造になっています。

次に、屋根を屋上にリフォームする際の注意点をお話しします。

従来は、木造に屋上という発想はタブーとされておりました。

大正8年に屋根工事業を創業母体としてきた「増改築.com」運営会社の弊社としましても雨漏れと戦ってきた歴史から、木造で屋上という発想は正直、否定的な考えで疑って参りましたが、防水工法の技術の進化の結晶ともいえる画期的な工法が木造での屋上空間を可能にしました。

新築の木造一戸建て住宅ではここ数年で屋上を提案する会社も出て参りました。

しかしながら木造一戸建てリフォームで屋上を新設する屋上工事をする会社は、当「増改築.com」での2016年までの調査では、群馬県内に1社いるのみです。なぜこの画期的な工法を採用する会社が少ないのかと申しますと、構造算定をしなければならないという大きな理由があります。

そもそも二階屋根をルーフバルコニーに模様替えする場合、建築基準法第2条第15の大規模模様替え工事になりますが、4号建築物の場合、建築基準法第6条の建築確認は不要となります。準防火地域内であっても4号建築物は床面積500㎡以下の場合不要となります。

またルーフバルコニーへ階段から出入りする塔屋は二回床面積の1/8以内であれば床面積に含まれない為、3階にはならず建築確認が不要(棟屋は3階扱いにはならない)です。つまり、一般的な木造2階建て住宅の多くは確認申請不要で設置が可能であるということです。

次に高度地区を調査し、種別を確認することが必要です。地域によっては、そのまま外壁を立ち上げられないケースがあるからです。

道路斜線制限・北側斜線制限にかかる場合などは設置ができません。

これらの法規をクリアにすることで、屋上バルコニーの範囲が明確になってきます。

ここで難しい問題に直面します。それが先ほどの構造算定の問題になります。確認申請をしない場合は、構造算定をした上での構造計算が不可欠になるからです。そのため、大手ハウスメーカー系のリフォーム会社でもリフォームでは屋根をバルコニーする工事はできないのです。

構造算定とは何か?

簡単に説明をしますと、現在の建物の重量(KN/㎡)から解体する範囲の重量(KN/㎡)を引き、新たなバルコニーの荷重(KN/㎡)を加え、その増加率を計算して、建物全体の重量に耐えうる構造耐力の補強計画を立てなくてはならないということです。

この計算をしないで屋上バルコニー工事をするのはかなりリスクが高いと言えます。

現に「増改築.com」で屋上バルコニーリフォームをされたお施主様は、構造計算の結果、基礎補強が必要になり基礎補強とセットで工事をするケースが半数を超えます。屋根を解体し屋上を作ってほしいというご要望は大変多くいただきますが、斜線制限の範囲をみること、そして構造計算による屋上の荷重算定→補強計画となり、補強工事が必要になるケースが大半となります。その為、屋上工事の他に、一階や二階の補強が必要になりますのでご注意ください。

屋上リフォームのみのご相談を多くいただいておりますが、結局のところ補強が必要になることから、屋根を解体して屋上のみの工事をお受けすることはお受けしていないのが現状となります。増改築com®では建物全体のリノベーション時の構造計算とともに屋上荷重を組み入れリノベーションをさせていただいております。

一般的な木造2階建て住宅の新築においても構造計算は免除されているのが現在の特例となっております為、構造計算をリフォームですることはまず他では聞きません。

そして、最も多いご相談の一つになりますのが、現在新築を施工予定、もしくは施工中のお施主様が、施工会社が屋上工事ができないので、引き渡し後に屋根を解体をして、屋上ルーフバルコニーが出来ないかというご相談です。

もちろん、先ほどご説明した通り、法規をクリアしておれば、屋上自体の施工は可能ですが、構造計算をやり直すことになります。

構造計算後に補強などが必要になることが大半のケースとなることから、お受けできないのが現状となります。

屋上バルコニーリフォームをご要望されているお施主様におかれましては、屋上を設置することによる構造算定、その結果の耐震補強計画まで立てられる施工会社への相談をお勧めいたします。

増改築com加盟店エリア(リンク)では、屋上リノベーションが可能です。

更新日:2021/1/13

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

< 著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)