戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP > 中古住宅を購入してフルリノベーションするメリット > 買ってはいけない中古住宅の見分け方【2025年法改正対応】|5000棟リノベのプロが徹底解説

更新日:2025-09-07

買ってはいけない中古住宅の見分け方【2025年法改正対応】

|500棟リノベのプロが徹底解説

はじめに:2025年、あなたの家選びはもう古い!法改正で変わる中古住宅の新常識

「子供の成長に合わせて、そろそろ資産となるマイホームが欲しい」 「新築は高すぎるし、ありきたりな間取りは何か違う」 「中古住宅を買って、自分たちのライフスタイルに合わせて自由にリノベーションしたい」

今、この記事をお読みのあなたも、きっとこのような想いを抱いているのではないでしょうか。そして同時に、こんな不安も感じているはずです。

「中古住宅は、見えない部分がどうなっているか分からず“闇が深い”と聞く…」 「耐震性は本当に大丈夫なのか?大きな地震が来ても、家族を守れる家なのか?」 「どの情報を信じればいいのか分からない。絶対に失敗して後悔だけはしたくない」

創業大正8年、100年以上にわたり日本の木造住宅と向き合い、5000棟を超える改修工事を手掛けてきた私たち「増改築.com」から見ても、そのご不安は至極当然のことだと断言できます。なぜなら、これまでの中古住宅市場は、あまりにも多くの「不都合な真実」が見えにくい状態にあったからです。しかし、その状況はまもなく終わりを告げます。

2025年。この年を境に、中古住宅選びのルール、そしてその価値基準は、根底から覆されることになるのです。

ゲームのルールが変わる。2025年建築基準法改正という衝撃

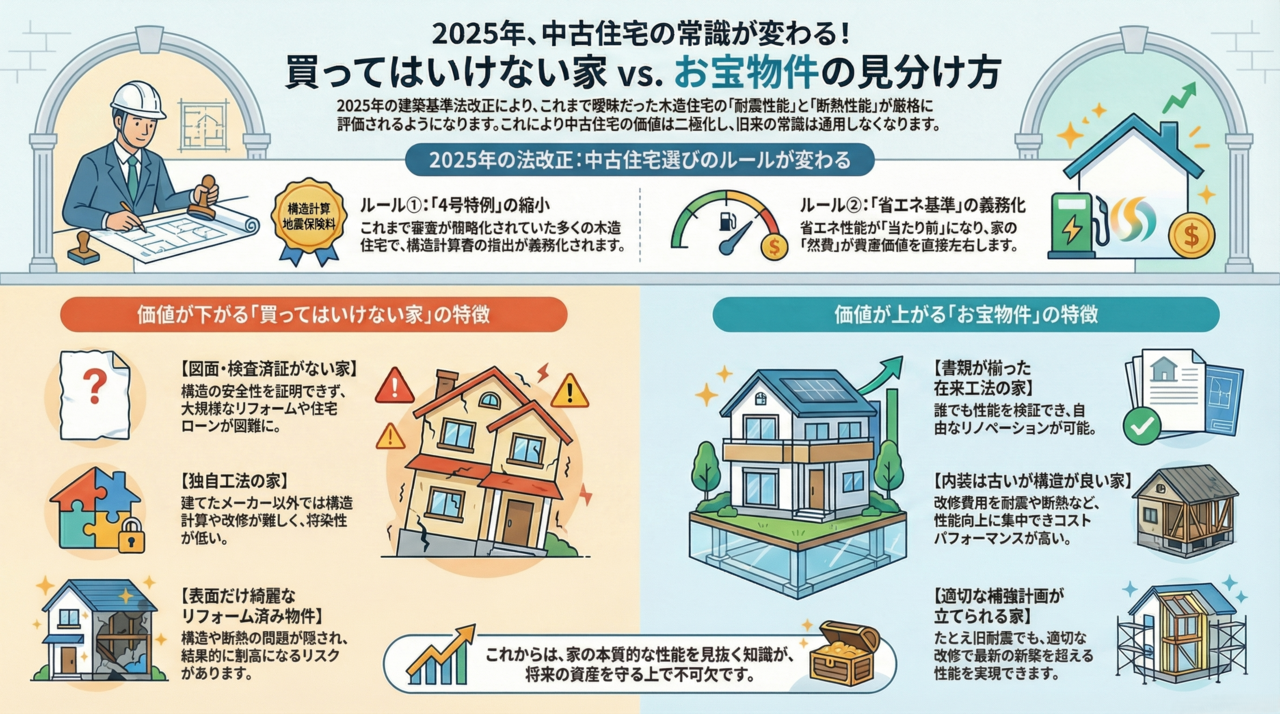

結論から申し上げます。2025年に施行される建築基準法(※1)の改正により、これまで「グレーゾーン」として存在し得た多くの木造中古住宅が、明確な「基準未達」の烙印を押されることになります。

(※1) 建築基準法とは、国民の生命、健康及び財産の保護を図るため、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めた法律です。

この法改正の柱は、大きく二つあります。

一つは、「4号特例の縮小」です。 これまで、一般的な2階建て以下の木造住宅、いわゆる「4号建築物」は、建築確認の際に構造計算書の提出が免除されるなどの4号特例(※2)という、いわば“簡易的な審査”が認められてきました。これが何を意味するか。つまり、多くの木造住宅は、その構造安全性が厳密に審査されないまま建てられてきた、という実態があるのです。しかし、2025年からはこの特例が大幅に縮小され、多くの木造住宅で構造計算と、それに基づいた図面の提出が義務化されます。

(※2) 4号特例とは、建築基準法第6条第1項第4号に該当する小規模な木造建築物について、建築確認申請時の審査を一部簡略化する特例措置のことです。

もう一つは、「省エネ基準への適合義務化」です。 これまで一部の大規模な建物を除き、努力義務に留まっていた省エネ基準(※3)への適合が、原則として全ての新築住宅で義務化されます。これは新築に限った話ではありますが、社会全体の住宅に対する価値基準が「省エネ性能があって当たり前」という方向に大きく舵を切ることを意味します。当然、中古住宅市場においても、断熱性や気密性といった「燃費の良さ」が、物件価格を直接左右する極めて重要な指標へと変わっていくのです。

(※3) 省エネ基準とは、建築物が備えるべき断熱性能や、エネルギー消費効率に関する基準のことです。「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」に基づき定められています。

この二つの法改正が、なぜ中古住宅選びにおいて「ゲームチェンジ」とまで言えるのか。 それは、これまで曖昧にされてきた「耐震性能」と「断熱性能」という、住宅の本質的な価値が、誰の目にも明らかな形で可視化され、資産価値として厳格に評価される時代が来るからです。「築年数が浅いから」「大手ハウスメーカーだから」といった、旧来の漠然とした安心材料は、もはや何の保証にもなりません。問われるのはただ一つ、「その家は、法が求める性能基準をクリアできるポテンシャルを持っているか?」という一点に尽きるのです。

情報過多の時代だからこそ、プロの「判断基準」を

インターネットで検索すれば、「買ってはいけない中古住宅の10のポイント」といった情報は無数に見つかります。しかし、その多くは表面的なチェックリストに過ぎず、「なぜそれが重要なのか」「法改正によってその重要性がどう変わるのか」という本質まで踏み込んでいるものは、残念ながらほとんどありません。

私たちは、5000棟を超える現場で、実に多くの「後悔」を目の当たりにしてきました。 「まさか、うちの基礎に鉄筋が入っていなかったなんて…」 「リフォーム済で綺麗だったのに、壁を剥がしたら構造体が腐っていた…」 「図面がないせいで、リノベーション費用が想定の倍以上になってしまった…」 これらはすべて、旧来の常識のまま、住宅の本質を見抜く「判断基準」を持たずに物件を選んでしまった結果です。

2025年以降、この「判断基準」を知っているか否かの差は、資産価値において数百万、数千万円という取り返しのつかない格差を生むことになるでしょう。

だからこそ、私たちはこの記事を執筆することを決意しました。 この記事は、単なるノウハウの寄せ集めではありません。100年以上にわたる歴史の中で培ってきた我々の知見と、5000棟以上の現場経験から導き出された、いわば「木造住宅リノベーションの原理原則」です。

この記事では、以下の内容を網羅的かつ体系的に解説していきます。

-

【第1章:敷地編】 動かせないからこそ最初に学ぶべき、土地の見極め方

-

【第2章:構造編】 法改正で価値が二極化する、家の骨格を見抜く技術

-

【第3章:年代・耐震編】 「新耐震だから安心」が通用しなくなる、これからの耐震の新基準

-

【第4章:劣化編】 表面のキレイさに騙されないための、プロのインスペクション術

-

【第5章:違法建築編】 知らずに買うと「負債」になる、法律上のリスク回避法

-

【第6章:書類編】 法改正で価値が爆上がりする、「お宝物件」の絶対条件

-

【第7章:特別公開】 性能向上リノベで「狙うべき」プロだけが知る物件の法則

読み進めていただければ、中古住宅を見るあなたの「解像度」が劇的に上がっていくことをお約束します。そして最終章を読み終える頃には、「買ってはいけない物件」を確実に避けられるようになるだけでなく、法改正後の新常識を逆手にとって、資産価値の高い「お宝物件」を自らの力で見つけ出す「攻めの戦略」まで身についているはずです。

「中古住宅は闇が深い」——その時代は、もう終わります。 これからは、正しい知識と判断基準さえ持てば、誰でも賢明な選択ができる時代です。

さあ、未来の資産となる、あなたとご家族だけの最高の住まいを手に入れるための旅を、ここから始めましょう。

第1章:買ってはいけない中古住宅【敷地編】~動かせないからこそ、最初に学ぶべき土地の知識~

第2章:買ってはいけない中古住宅【構造編】~法改正で価値が二極化する!家の骨格を見抜く技術~

第3章:旧耐震の建物は買ってもよいか?【年代・耐震編】~熊本地震の教訓とこれからの耐震の新基準~

第4章:買ってはいけない中古住宅【劣化編】~表面のキレイさに騙されないためのインスペクション術~

第5章:買ってはいけない中古住宅【違法建築編】~その物件、将来「負債」になりませんか?~

第6章:買って「よい」中古住宅とは?【書類編】~法改正で価値が爆上がりする「お宝物件」の絶対条件~

第7章:【特別公開】プロだけが知る、性能向上リノベで「狙うべき」お宝物件~2025年の新常識で、ライバルに差をつけろ!~

おわりに:最高のパートナーと未来の資産を手に入れるために

【買ってはいけない中古住宅の見分け方①】

資産価値ゼロになる土地とは?プロが教える敷地5つのチェックポイント

章の概要: 中古住宅の購入を検討する際、多くの方が建物の間取りやデザイン、内装の綺麗さに目を奪われがちです。しかし、私たちが5000棟以上のリノベーションを手掛けてきた経験から断言できるのは、「建物は後からいくらでも変えられるが、土地だけは決して動かせない」という厳然たる事実です。

この章では、あなたのマイホーム計画、ひいてはご家族の未来の資産を盤石にするための、最も根源的で重要な「土地選びの知識」を体系的に解説します。建物がどんなに素晴らしくても、その土台となる土地に問題があれば、それは砂上の楼閣に過ぎません。

接道義務、地盤、災害リスク、境界線、そして周辺環境の将来性。これらを見極めるプロの視点を身につけることで、あなたは後悔のしようがない、確固たる第一歩を踏み出すことができます。この章を読み終えたとき、あなたは単なる「良い場所」ではなく、法的な制約をクリアし、安全で、かつ将来にわたって価値を維持し続ける「資産となる土地」を自らの力で見抜けるようになっているでしょう。

- ポイント1 道路接道を理解する

- ポイント2 地盤がしっかりしているか

- ポイント3 災害に強い土地を選ぶ

- ポイント4 境界線をはっきりさせておく。

- ポイント5 周辺の住環境が充実していること

- ポイント6 崖などの敷地の状況

- ポイント7 その土地に将来性があるか

- ポイント8 その他のポイントまとめ

古戸建て住宅など不動産を扱う上で重要な事はたくさんあると思いますが、その中で最重要ポイントの一つが土地だと思います。もちろん建物も重要ですが、建物は気に入らない部分があった場合リフォームで修正することが出来ます。しかし、一度買った土地は動かすことが出来ません。そこで、購入する土地はどのような土地が良いのかにフォーカスしてポイントをご説明させて頂きます。

そもそも敷地とは、建築基準法施行令第1条第1項第1号の規定によれば、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいいます。

簡単に言ってしまえば建築物等が建っているもしくは建てる予定の土地を指します。

そして、一概に土地と言ってもたくさんの種類があります。

登記法上では土地の種類は地目と言います。全部で23種類あり使用用途によって違います。

代表的な地目を紹介します。

【田・畑】

農耕地で用水を利用する土地を「田」用水を利用せず耕作をする土地を「畑」と言います。

【宅地】

建物の敷地を主にさします。建物に接続した形での体育館やプールなど、その建物の維持や効用に必要なものも宅地の範囲内です。

【池沼(ちしょう)】

かんがい用水ではない水の貯留池

【山林】

耕作の方法によらないで竹木の生息する土地

【原野】

耕作の方法によらないで雑草、カン木類の生息する土地

かん木とは、高さがほぼ人の背丈ほどで、幹があまり太くならず、根本付近から枝分かれしている低木のことをいいます。

実際に地目が原野であるかどうかの判断にはかなり難しいです。

【墓地】

人の遺体又は遺骨を埋葬する土地

【公園】

公衆の娯楽のために供する土地

地目は土地の登記事項に記載されています

地目は変更することができますが、以前はどの地目の土地だったかを知ることができるので活用したいところです。

今回は建物を建てること(既に建っている)を前提に対しての説明になりますので、市街化調整区域などはまた別の機会にご説明いたします。

それでは、買ってはいけない物件シリーズ 敷地編の本題に入ります。

最初から相反することを言いますが、買ってはいけない土地は存在しません。

ですが買ってはいけない土地は存在します。どっちなんだい!と聞こえてきますが、その理由を把握して適正に利用することによって、どちらにも変わってくるというのが真実です。そういった土地を見極めるためには以下の7つプラスαのポイントを抑える必要があります。

それでは順に説明させていただきます。

▶ 詳しくはこちら: 東京中古一戸建てナビでは地目について詳しく解説しています。

1.1 再建築不可物件を避けるための「接道義務」とは?

✔ここでのポイント:

中古戸建ての土地選びにおける最初の、そして最も重要な関門は「接道義務」の確認です。この法律上のルールを満たさない土地は、現存の建物をリノベーションできても、火災や地震で倒壊した場合に二度と家を建てられない「再建築不可物件」となり、資産価値が限りなくゼロになるという致命的なリスクを負います。

「この物件、相場よりずいぶん安いな」。そう思って詳細を確認すると、備考欄に小さく「再建築不可」と書かれているケースは少なくありません。この一言が持つ意味の重さを、あなたは正しく理解できているでしょうか。これは、単に「建て替えができない」というだけではありません。それは、あなたの不動産が「資産」ではなく、将来にわたってリスクを抱え続ける「負債」になりかねないという、極めて重大な警告なのです。

増改築.comとして数多の現場を見てきた中で、この「再建築不可」という言葉の罠にはまり、途方に暮れるお客様を何人も見てきました。だからこそ、まず最初にこの鉄則をお伝えしなければなりません。

なぜ、家を建てるのに道路との関係が問われるのでしょうか。それは、万が一の火災や急病の際に、消防車や救急車といった緊急車両がスムーズに進入できる経路を確保するためです。これは、あなたやご家族、そしてご近所の安全を守るための、建築基準法(※1)に定められた絶対的なルールなのです。

具体的には、「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」と定められています。これを接道義務と呼びます。

ここで重要なのは、「道路」と名の付く道なら何でも良いわけではない、という点です。その道が、建築基準法上で正式に「道路」として認められている必要があります。見た目は立派なアスファルト道路でも、実は法律上はただの「通路」であり、接道義務を果たせないケースも存在します。この見極めは、市役所などの行政機関で調査しなければ専門家でも判断がつきません。中古戸建ての購入を検討する際は、その物件が接道義務を果たしているか、不動産会社に「建築基準法上の道路に接しているか」を明確に確認することが不可欠です。

そして、もっとも影響がある物件が再建築不可の物件です。基本的には接道条件を満たしていない土地を再建築不可と言います。新しく建物を建てることが出来ません。再建築不可物件は住宅ローンに制限がかかることが多く流動性が格段に落ちます、それに加え万が一などで倒壊した場合も建て直すことが出来ないので、一般的には購入を避けた方がよい物件、買ってはいけない物件だといわれています。

ただ、実際はどうでしょうか。再建築リノベーション指名率№1のハイウィル目線で解説しているページがあります。

▶ 詳しくはこちら:

いかがでしょうか。再建築不可物件と知り、そのデメリットを先に解決することにより、不動産の価値をフル活用できる方法がございます。一般的に買ってはいけない物件=安く買うことが出来る物件

です。その分リスクが上がります、しかしそのリスクの解消方法(緩和方法)があるとしたら?そのノウハウをハイウィルでは最大限お伝えさせて頂きます。

▶ 詳しくはこちら:

住宅を建てる上で1番重要な事、それは道路との接道状況です。接道義務を果たしてない土地は場合によってセットバックが必要であったり、最悪の場合だと再建築不可の物件となり家を建てることが出来ない土地となってしまいます。このように敷地と道路の関係は切っても切れない関係になっています。

目線を不動産屋が査定する目線にして道路と敷地の関係をチェックしてみましょう。

チェックポイントは方位、幅員、公道・私道の別、間口、路面の状況などです。

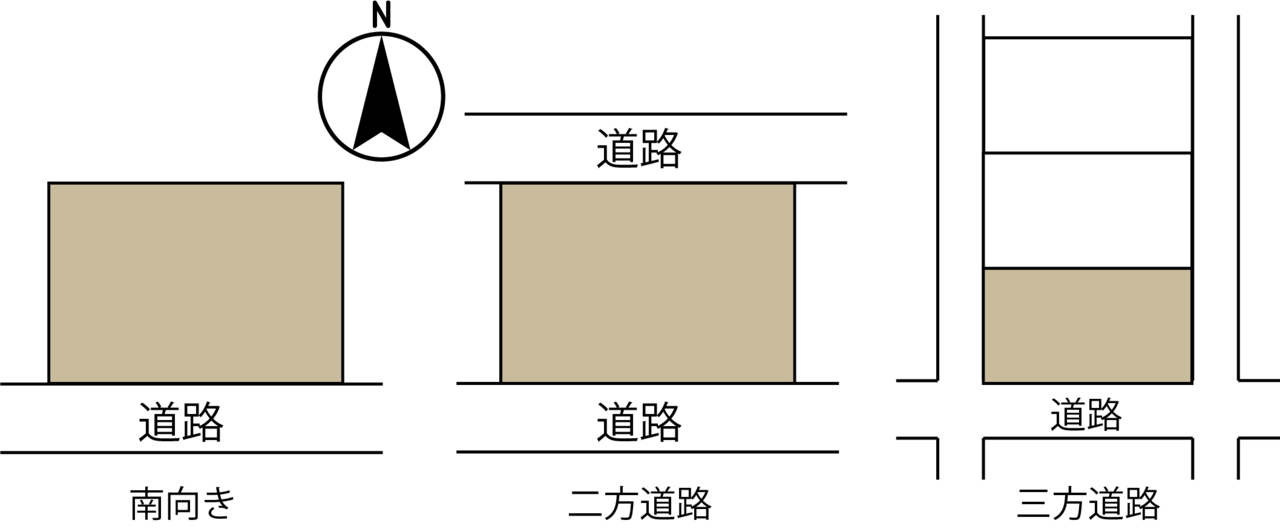

まずは方位です。みなさんご存じの通り、南向きが人気です。一戸建ての場合は道路と接道している向き、例えば下図のように南に道路があれば南向きになります。その他にも南東の角など角地や北と南または東と西に接道している2方道路やあまり少ないですが、周り全体が道路に囲われている場合や三方囲われている3方道路などがあります。

1.1.2 知らないと土地が削られる「セットバック」

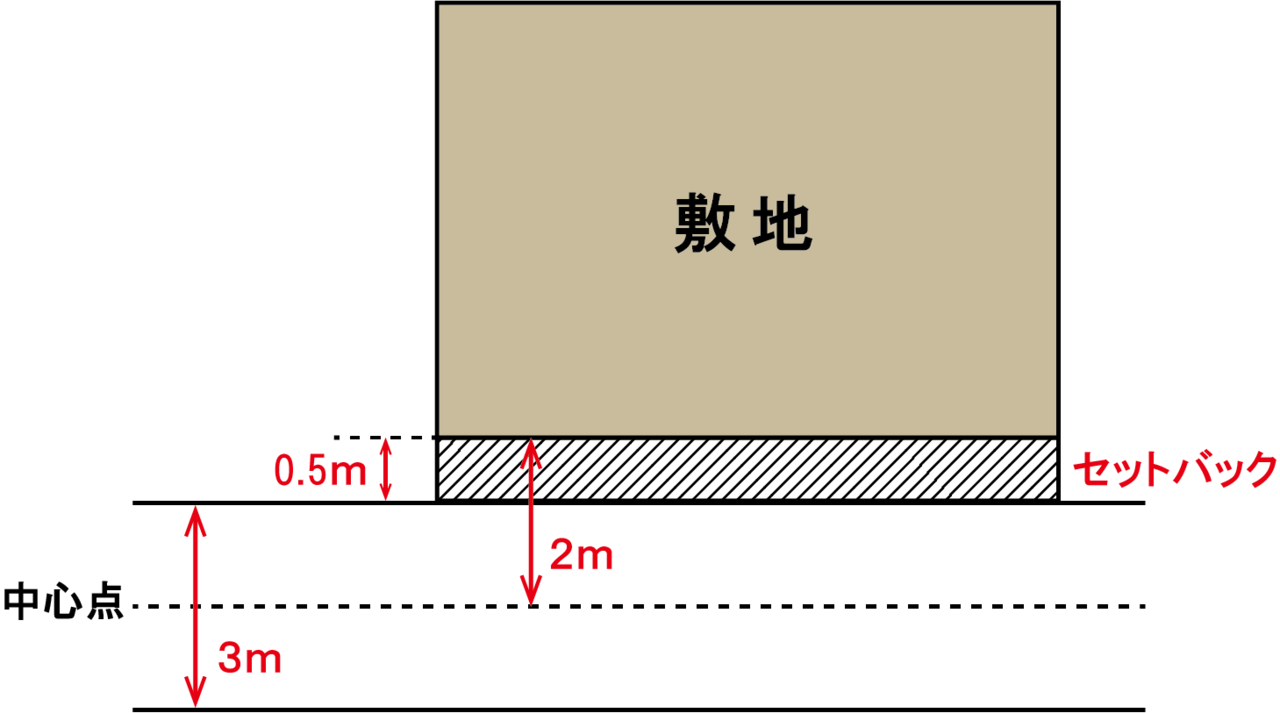

「前面道路の幅員が4m未満」の中古戸建てにも注意が必要です。この場合、将来家を建て替える際に、道路の中心線から2mの位置まで自分の敷地を後退させなければならない、というルールがあります。これをセットバックと呼びます。

例えば、前面道路の幅員が3mだった場合、中心線は1.5mの位置になります。そこから2m後退させる必要があるため、敷地を50cm削って、道路として提供しなければならないのです。このセットバックした部分は、建ぺい率や容積率の計算からも除外されるため、実質的にあなたが利用できる土地面積が減ってしまうことを意味します。

購入時には想定していた広さの家が建てられない、という事態に陥る可能性があるため、前面道路の幅員が4m未満の物件は、「どのくらいセットバックが必要で、有効敷地面積は何㎡になるのか」を必ず確認しましょう。

また、電柱があったりする場合や幅員が広い道路だと、歩道に花壇や段差があり進入できない(協議による)ケースがありますので、事前に調べておく必要があります。

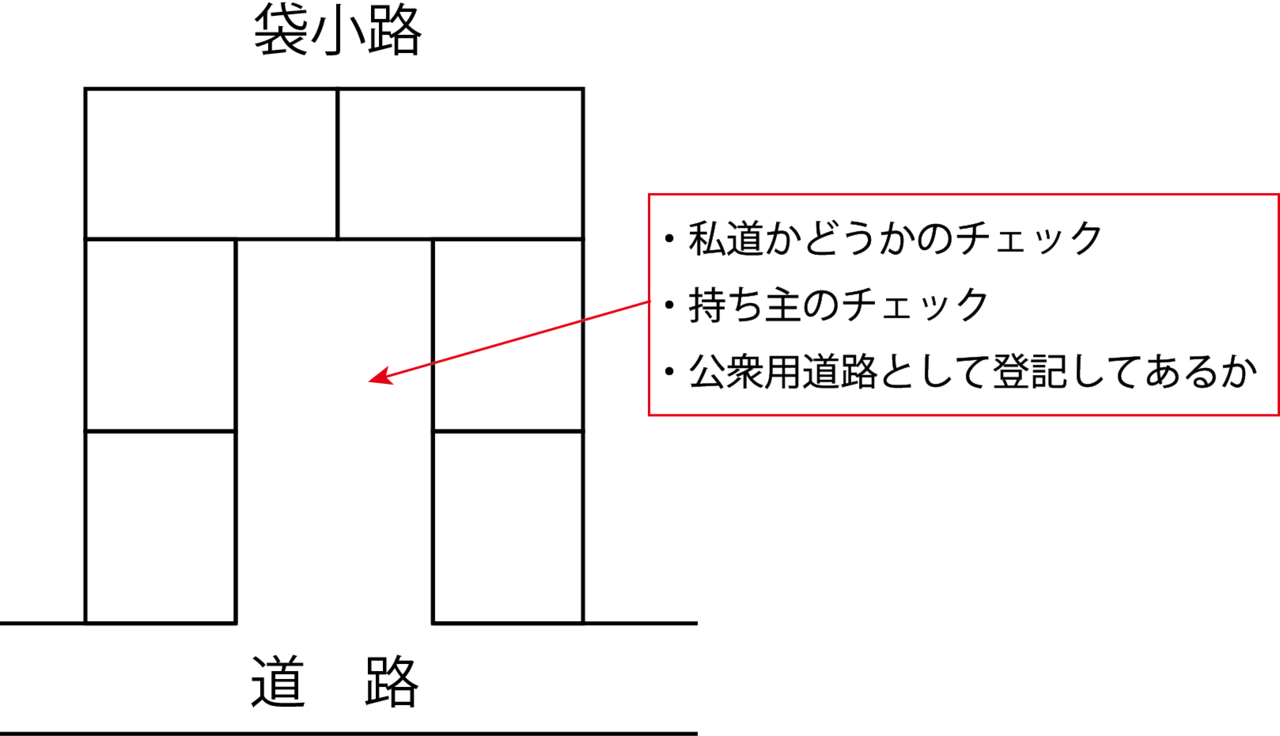

公道・私道の別 道路は公道の場合と私道の場合があります。日常生活ではそこまで関係することはほとんどありませんが、私道の場合メンテナンスは基本的には持ち主が行わなければなりません。袋小路になっている道路、特にアスファルトではない場合は私道のケースが多いです。また、一見私道ではないような道でも、私道のケースもありますので、調査が必要です。調査方法は前面道路の謄本を取得、役所調査を行います。売りにでている物件などでしたら、取引の重要事項になりますので不動産会社が調べていると思われます。私道の場合は特に説明をしっかりと受けて確認しましょう。

ついでに路面の状況もチェックしましょう。アスファルトやインターロッキングが多いかと思われますが、将来的にメンテナンスが必要になると思いますので、その時期が近いのかの目安になるかと思われます。またメンテナンス方法は都道府県や各自治会によってメンテナンス方法が異なる場合があるので、購入する際は確認しましょう。

もう1点忘れてはいけないポイントがあります。その道路(自宅の前面道路)までの進入路です。大きい道路からその敷地までの順路もチェックポイントになります。車両がスムーズに通れるか、曲がれるかなどや、夜は街灯があるか、車が通っても安心して歩けるかなどを事前に確認しましょう。

このような袋小路は道路部分の権利関係が複雑になる可能性があるので購入は慎重になる必要がございます。道路管理や道路掘削の同意書があるかなどの確認は必須です。

また、公道・私道とは別に建築基準法上の道路か、建築基準法上の道路ではないのかも調べておく必要があります。実は普通に前面に道路がある状態でも、建築基準法上の道路でなければお家を建築する事が出来ないからです。

このように建築基準法上の道路のことを知らずに建物が建てられない物件を買ってしまったら大変なことになりますね。

このことは重要事項説明の初歩的な内容ですので、少し詳しい方や関係業者なら必ず理解している内容ですが、例えば個人間売買など不動産業者を入れない取引などだった場合大変なことになりますね。

間口の長さも重要なポイントの一つとなります。

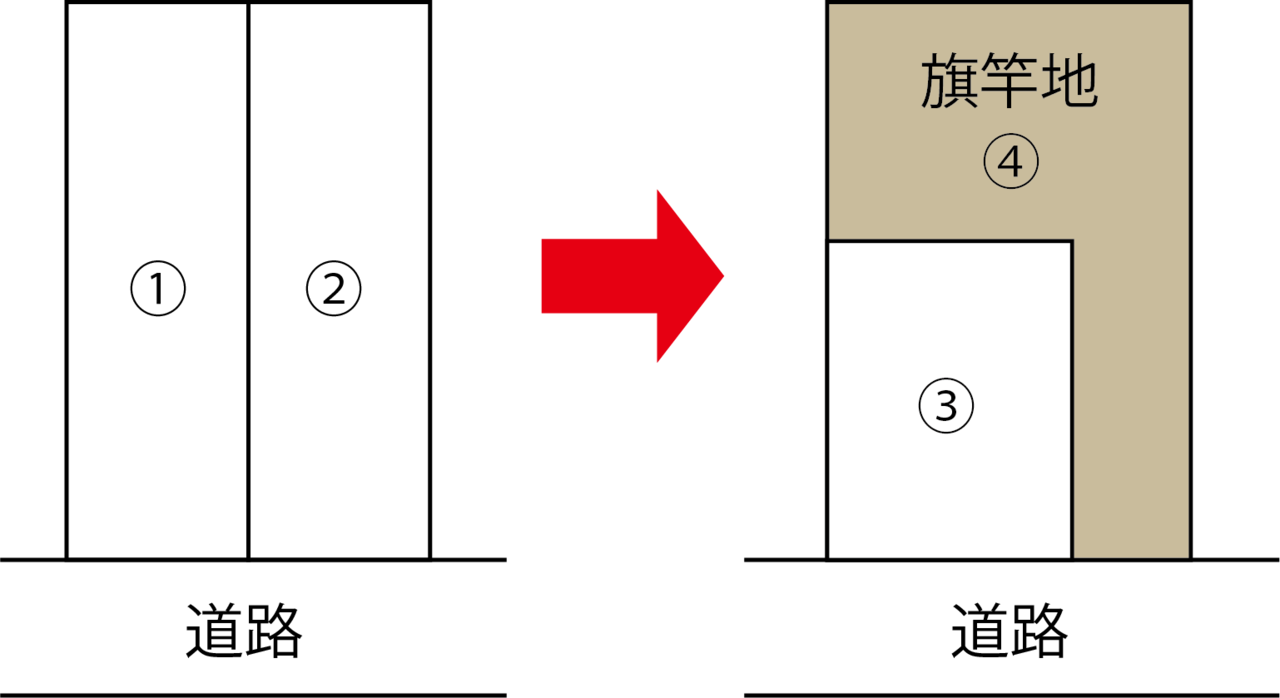

例えば、下図のような旗竿地・敷地延長・敷延と呼ばれるまさに旗みたいな形状の土地をご覧になられたことがあるのではないでしょうか。

1.1.3 コストパフォーマンスとリスクが同居する「旗竿地」

都市部でよく見られるのが、道路に接する間口が細長い通路状になっており、その奥にまとまった敷地が広がる旗竿地(はたざおち)です。竿の先に旗がついたような形状からそう呼ばれています。

旗竿地は、周辺の整形地よりも価格が割安なことが多く、道路から奥まっているため静かな環境を得やすいというメリットがあります。しかし、そのメリットの裏側にあるデメリットも正しく理解しなければなりません。

-

駐車の難易度: 通路部分(竿)の幅が狭いと、車種によっては駐車が非常に難しくなります。特に幅2.5m未満の場合は、車のドアの開閉にも苦労するでしょう。

-

工事費用の割増: リノベーションの際、重機や資材搬入トラックが敷地の奥まで入れず、手作業での運搬が増えるため、工事費用が割高になる傾向があります。

-

日照・通風の問題: 周囲を他の家に囲まれているため、日当たりや風通しが悪くなる可能性があります。

旗竿地を検討する場合は、価格の安さだけで判断するのではなく、これらのデメリットを許容できるか、将来の工事費用まで見越して慎重に判断することが、中古戸建てで失敗しないための重要な注意点となります。

長細い土地を区割りする際は、状況にもよりますが、図のように①と➁のようにまっすぐ分けるわけでなく③と④のように区割りすることがあります。④の土地の持ち手みたいな部分は通常2m以上になっていると思われます。2m以下の場合は2mの接道義務を果たしていないので、基本的には再建築不可となります。

基本的には車の駐車を考えて接道の間口が2.7mから2.8mぐらいに設定してあることが多いですが、土地の大きさ、長さ、状況などや区割りを行った業者の意向によって接道の間口が狭かったりすることがあります。車は普通に止められるが、ドアが狭くて乗り降りしにくいなど、問題になってきますのでチェックしましょう。このような土地は比較的に安く販売していることが多いです。

ポイント1は道路接道のチェックポイントを確認してきましたが、上記の内容はすべて不動産の査定の際には項目として入っています。

つまりすべての条件が良い土地はその分金額が高くなることが必然となってまいります。そこで、相場との規格が重要になってまいります。

中古戸建ての査定はマンションの査定よりもポイントがたくさんあり、査定した人の実力や好みが反映さてますので、条件により、金額が高かったり安かったりすることが起こりえます。ポイント1では道路接道を確認して周辺の物件と比較してマイナス要因があるのもかかわらず同じような金額で販売されている物件は高い物件なので買ってはいけないということになります。

1.2 地盤の強さを知る方法

✔ここでのポイント:

どんなに屈強な建物を建てても、その下の地盤が軟弱であれば、不同沈下によって家は傾き、構造体にダメージを負ってしまいます。新築と違い地盤調査がされていない中古住宅では、土地の履歴を調べ、周辺環境からリスクを読み解く「地盤をプロファイリングする視点」が不可欠です。

建物の耐震性を語るとき、多くの人は柱の太さや壁の量といった「上物」に注目します。しかし、私たちプロがまず確認するのは、その建物を支える「地盤」です。軟弱な地盤の上に家を建てることは、豆腐の上にレンガを置くようなもの。不同沈下(建物が不均一に沈下すること)が起これば、家は傾き、基礎に亀裂が入り、ドアや窓の開閉が困難になるなど、様々な不具合が発生します。最悪の場合、地震の際に液状化現象を引き起こし、建物が倒壊せずとも居住不能になることさえあるのです。

新築住宅では、建設前にスウェーデン式サウンディング試験などの地盤調査を行い、必要であれば地盤改良工事を行うのが一般的です。しかし、中古住宅ではすでに建物が建っているため、購入前に地盤調査を行うことは稀です。だからこそ、私たちは自らの目で、その土地が抱えるリスクを見抜かなければなりません。

1.2.1 土地の「履歴書」を読み解く

その土地が、かつて何であったかを知ることは、地盤の強さを推測する上で極めて有効な手段です。特に、以下の履歴を持つ土地は注意が必要です。

-

田んぼ・沼地・河川だった土地: 水分を多く含んだ軟弱な粘土層や腐植土が堆積している可能性が高く、地盤としては非常に弱い傾向にあります。

-

盛土(もりど)造成地: 丘陵地などを造成した際に、谷や窪地を土で埋めて平らにした土地です。締め固めが不十分だと、地震の揺れで崩れたり、不同沈下を起こしやすいというリスクがあります。

これらの履歴は、国土地理院のウェブサイトで公開されている過去の航空写真や、自治体の図書館などで閲覧できる古地図を調べることで確認できます。「〇〇沼」「△△沢」「□□窪」など、地名に水や地形に関する漢字が含まれている場合も、その土地の成り立ちを示唆する重要なヒントとなります。

1.2.2 現地で確認すべき地盤リスクのサイン

現地に足を運んだ際には、ただ物件を見るだけでなく、その周辺環境にも注意を払いましょう。地盤の弱さは、様々なサインとして現れます。

-

近隣の擁壁やブロック塀の亀裂・傾き: 周辺の構造物にひび割れや、はらみ出し(膨らんでいる状態)が見られる場合、そのエリア一帯の地盤が不安定である可能性を示唆します。

-

電柱の傾きや道路のアスファルトのうねり: これらも、地盤が不均一に沈下しているサインです。

-

建物自体の傾きや基礎のひび割れ: ビー玉を床に置いて転がるか、スマートフォンの水平器アプリで簡易的に傾きをチェックするだけでも、大きな不同沈下を発見できることがあります。基礎に入っている幅0.5mm以上のひび割れ(ヘアークラックを除く)は、構造的な問題に繋がる可能性があるため、専門家による詳細な調査が必要です。

これらの調査は、買ってはいけない中古住宅を回避するための、非常に重要なリスク管理の一環です。

1.3 ハザードマップで災害リスクを確認する

✔ここでのポイント:

自然災害の多い日本において、家族の生命と財産を守るためには、ハザードマップを用いてその土地が持つ災害リスクを客観的に把握することが不可欠です。これは、単なる確認作業ではなく、未来の安心を手に入れるための能動的な情報収集です。

地震、台風、ゲリラ豪雨。日本で暮らす以上、私たちは常に自然災害のリスクと隣り合わせです。どんなに耐震性の高い家にリノベーションしても、その場所が浸水エリアや土砂災害警戒区域にあれば、その価値は大きく損なわれ、何よりもご家族の安全が脅かされます。だからこそ、土地選びの段階で、その場所の災害リスクを客観的なデータに基づいて把握しておくことが絶対条件となります。

そのための最も強力なツールが、各自治体が作成・公開しているハザードマップです。

ハザードマップとは、自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図です。

国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」では、全国どこでも、災害リスク情報を重ね合わせて確認することができます。最低でも、以下のマップについては、購入を検討している土地がどのエリアに該当するかを必ず確認してください。

-

洪水ハザードマップ: 河川が氾濫した場合に想定される浸水の範囲と深さを示します。特に「想定最大規模」の降雨を前提としたマップで、どれくらいの浸水リスクがあるかを確認しましょう。

-

内水ハザードマップ: 下水道の処理能力を超える豪雨が降った場合に、水が溢れて浸水するエリアを示します。都市部で近年増加している「都市型水害」のリスクを把握できます。

-

土砂災害ハザードマップ: がけ崩れや地すべり、土石流などの危険性がある「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」や「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」を示します。

-

地震ハザードマップ: 想定される地震が発生した場合の「揺れやすさ」や、地盤の「液状化リスク」を示します。

ハザードマップで色が塗られているエリアの土地を絶対に買ってはいけない、というわけではありません。しかし、そのリスクを正しく認識し、例えば建物の基礎を高くする、火災保険で水災補償を手厚くするといった対策を講じることが重要になります。リスクを知り、備えること。それが、賢明な中古住宅選びの第一歩です。

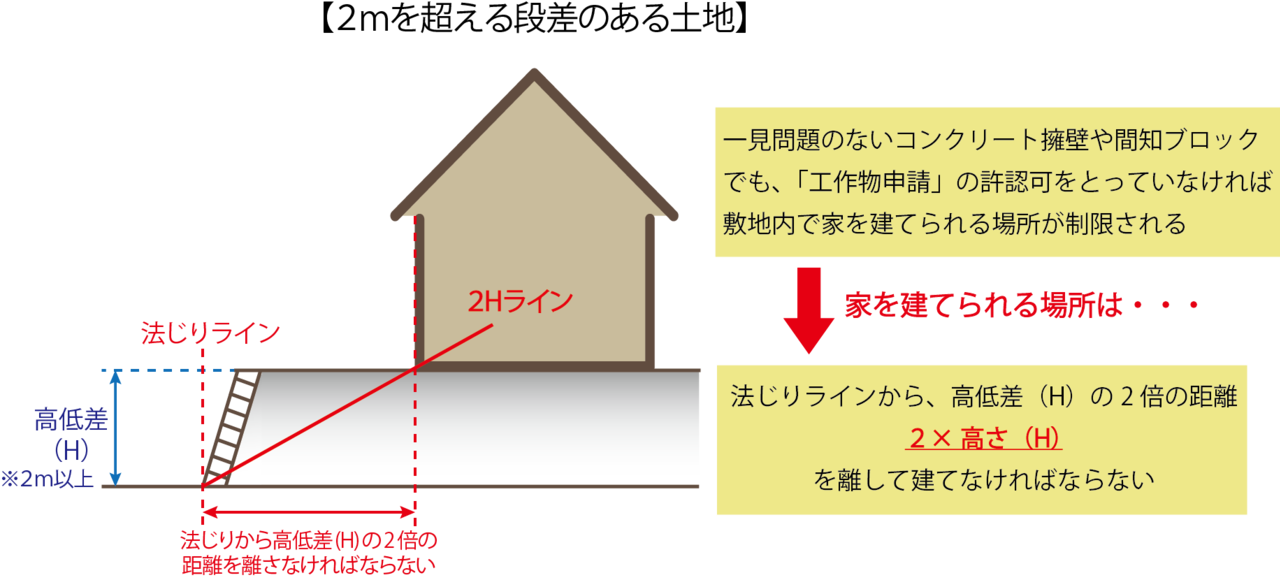

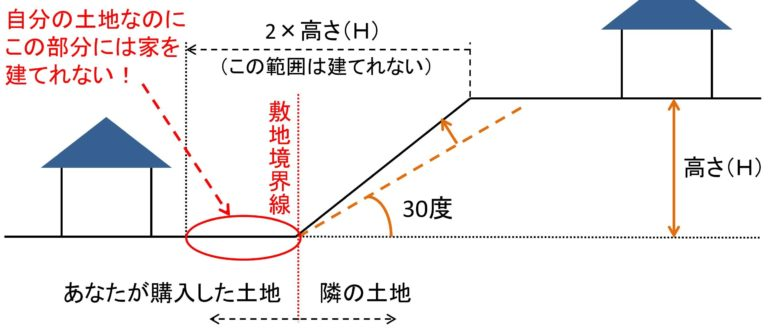

崖や擁壁に隣接している場合は建物を建てる(建替える)際に大きく関ってきます。

崖・擁壁とは2mまたは3メートルを超える高低差があり30度を超える傾斜がある土地をがけとして規制の対象になります。

買ってはいけない崖とは

・目視で買ってはダメだと判断できる場合

・土砂災害特別警戒区域内

買ってはいけない擁壁とは

・基本的には2m以上の擁壁は注意が必要

擁壁をそのまま利用する場合亀裂、変形がある場合は避けた方が良いでしょう。何かしらの要因で擁壁が倒れていたり、膨らんでいる場合やり替えが必要だと思われます。判断は建築士が行います。但し、擁壁の解体費用ややり替え費用分の割安感があるなら検討してもよいと思います。

2mを超える崖がある場合ガケ条例にかかる場合があります。

ガケ条例とは通称で、各自治体によって呼び方も違いますし、内容もそれぞれに地域によって違ってきます。

ガケ条例とはどういたものなのか下図で説明していきます。

がけの法しりラインから水平距離が崖の高さの2倍に相当する距離以内の位置には家を建てることが出来ません。

崖下の場合

自分の土地だけではなく、隣接地に崖がある場合も、この規制のなります。

崖の上端から水平距離が、がけの高さの2倍以上に相当する距離以内の位置のは建物を建てることが出来ません。

※ガケ条例は各自治体によって詳細が異なります。

ガケ条例には緩和方法などもあります。

崖・擁壁に関する判断は非常に難しいものになります。信頼できる設計士に相談することが一番望ましいです。

1.4 隣人トラブルを未然に防ぐ「境界線」の重要性

✔ここでのポイント:

不動産に関するトラブルの中で最も解決が困難なのが、隣地との「境界線」を巡る争いです。感情的な対立に発展しがちなこの問題を回避するため、全ての境界が隣地所有者の立ち会いのもとで確定している「確定測量図」がある土地を選ぶことが、将来にわたる安心の礎となります。

「お宅のブロック塀、うちの土地にはみ出ていませんか?」 「リフォーム工事の足場を越境させないでください」

土地の境界線が曖昧であることは、将来、このような隣人トラブルを引き起こす最大の火種となります。一度こじれてしまうと、その後のご近所付き合いに大きな影を落とすだけでなく、土地の売却やリノベーション工事の際に、隣地所有者の承諾(実印と印鑑証明)が得られず、計画が頓挫してしまうことさえあります。

私たちプロの目線から見ると、境界が確定していない土地は、それだけで「買ってはいけない中古住宅」の候補と言っても過言ではありません。

1.4.1 「境界標」と「確定測量図」の確認は必須

土地の境界は、境界標と呼ばれるコンクリート杭や金属プレートなどで現地に示されています。まずは、敷地の全ての角に、この境界標が明示されているかを確認しましょう。

しかし、境界標があるだけでは十分ではありません。その境界が、全ての隣地所有者と行政の立ち会いのもとで確認・承認されたものであることを示す「確定測量図」という書類があるかどうかが最も重要です。不動産会社から提示される測量図が、単に現況を測っただけの「現況測量図」なのか、法的な効力を持つ「確定測量図」なのかは、雲泥の差があります。

取引の際には、「確定測量図の有無」を必ず確認し、もし無い場合は、売主の責任と費用負担で境界を確定させてもらうことを、契約の条件とすべきです。この一手間を惜しむことが、将来の何百万円もの損失や、計り知れない精神的ストレスを防ぐことに繋がります。

1.5 資産価値を左右する「周辺の住環境」と「将来性」

✔ここでのポイント:

土地の価値は、その土地単体で決まるのではなく、「どのような街にあるか」という周辺環境と、その街が「今後どうなっていくか」という将来性によって大きく左右されます。現在の利便性だけでなく、未来の資産価値を見据えたマクロな視点を持つことが、長期的に成功する不動産選びの鍵です。

最後のセクションは、その土地の「資産価値」を決定づける、より大きな視点についてです。どんなに理想的な土地でも、その街自体が衰退してしまっては、あなたの不動産の価値も共に下落してしまいます。合理主義者でコストパフォーマンスを重視するあなたのような方であればこそ、この「街の将来性」という視点は欠かせないはずです。

1.5.1 「住環境」は時間と曜日を変えて五感で確かめる

不動産情報サイトに書かれた「駅徒歩10分」「スーパー至近」といった情報だけで判断するのはあまりにも危険です。必ず、あなたの足と五感で、その街のリアルな姿を確かめてください。

-

時間帯を変えて訪問する: 平日の朝の通勤ラッシュ時の駅までの道のり、日中の街の雰囲気、夜の静けさや街灯の明るさなど、時間帯によって街の表情は大きく変わります。

-

曜日を変えて訪問する: 平日は静かでも、土日は近隣の商業施設や公園からの騒音が気になる、ということもあります。

-

五感をフル活用する: 周辺に工場や飲食店があれば、騒音や臭いの問題がないか。幹線道路が近ければ、洗濯物に排気ガスの影響はないか。データだけでは分からない「住み心地」を肌で感じることが重要です。

-

1.5.2 「将来性」は行政データから客観的に読み解く

その街が今後、発展していくのか、それとも衰退していくのか。これは、行政が公表しているデータから、ある程度客観的に予測することが可能です。

-

都市計画を確認する: 自治体のウェブサイトで、都市計画図や再開発計画を確認しましょう。新しい駅や道路の建設計画、大規模な商業施設の誘致計画などがあれば、将来的な利便性の向上と資産価値の上昇が期待できます。

-

人口動態をチェックする: 総人口の推移だけでなく、生産年齢人口(15~64歳)や若年層の割合がどう変化しているかを確認しましょう。子育て世代が増えている街は、行政サービスが充実し、活気が生まれ、資産価値も維持されやすい傾向にあります。

-

待機児童数や学区の評判を調べる: あなたのような子育て世代にとって、教育環境は重要な関心事でしょう。待機児童数や、希望する学区の評判なども、街の将来性を測る一つのバロメーターとなります。

これらのマクロな視点を持ち、ミクロな視点(土地の個別条件)と掛け合わせることで、初めて「買ってはいけない土地」を避け、「買うべき土地」を選択することができるのです。

その他できる事なら避けた方が良いであろう内容をご説明します。

・土地の形がいびつ

土地の形は建物を建てる上で非常に関係してきます。土地の形が極端に細かったり、狭小地、あるいは道路との高低差がある傾斜地の場合は万が一売りに出したいときに、買い手が付きにくい可能性が高くなります。自分が売りに出したいときには価値の下がらない土地を選びましょう。

・土地が周囲より低い位置にある

周囲より土地が低い場合、雨水が流れ込んでくることが考えられます。近隣からのチア水なども自分の土地に流れ込んでくる可能性が考えられます。水が集まりやすいと、湿気が多い土地になってしまします。湿気が多いと建物を傷める原因となりますので、住宅地としてはおススメしにくい土地となります。

・抵当権が入っている

取引の契約の際には抵当権が入っていることは普通にある事ですが、「もう全部払い終えているから、あとは抵当権を消す手続きだけだから大丈夫」という売り主の言葉を信じて代金を支払ったのにいつまで経っても抵当権が消えず、土地を手に入れる事ができないというトラブルが起こる可能性があります。

こういったことの無いように、抵当権が消えるまでは絶対に代金を支払わないようにしましょう。

・心理的瑕疵がある

いわゆる事故物件です。大島てるさんの事故物件公示サイトが有名ですが、その自己情報は残っていますので、そのことを知らずにかってしまうと、売却の際に困ることがあります。現在の取引では告知事項ありと記載し説明する義務づけがされていますので、気になさらない方や売却を考えていない方には価格的に魅力がある側面もあります。

関連サイトの東京中古一戸建てナビでは「宅地建物取引業者による死の告知に関するガイドライン」について詳しく解説しています。

これらは総じて「悪い土地」の特徴として挙げられます。ですが、どこに目を瞑り、どこまで妥協できるかは人それぞれです。「他の条件が悪くても、この土地に住みたい」と理由があれば、一般的な「買ってはいけない土地」はあなたにとっての「良い土地」になりえるかもしれません。

購入の際のチェックポイント

・用途の分類はどこになっているのか

都市計画地域内は用途地域と言って、そのエリアの土地をどのように使うのか定められています。用途地域は大きくわけて住居系・商業系・工業系の3種類に分類されています。この違いを知らないと、土地購入後に「こんなはずじゃなかった」となりかねません。また細かく用途地域は住居系地域が8種類、商業系地域が2種類、工業系地域が3種類に分かれておりそれぞれ特色があります。

○第1種低層住居専用地域

住宅以外の建築物が制限されている地域となります。建物の高さが10mまたは12mに制限されます。大きな買い物施設等がないので住宅地としては安心して生活できます。

○第2種低層住居専用地域

第1種低層住居専用地域との違いは150㎡までの小規模のスーパーやコンビニ、飲食店等の店舗が建てられるという違いがあります。第1種低層住居専用地域と同じく建物の高さが10mまたは12mに制限されます。

〇第1種中高層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域はマンション等の中高層住宅の住環境を守ることを優先する地域で、基本的には住居専用だが、飲食店やスーパーに加えて、病院や学校等の教育施設も建てることができます。

〇第2種中高層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域で建てられるものに加えて、2階建て以下1500㎡までの大型の飲食店や店舗やオフィス等の事務所も建てることができます。

〇第1種住居地域

住居系の地域になるので、カラオケボックス等の騒音被害が予想されるものは建築できませんが、3000㎡までの店舗や事務所に加えて、ホテル等の宿泊施設も建てることができるなど、各種店舗の建築が緩和されている地域です。

〇第2種住居地域

第1種住居地域では建築できなかったカラオケボックスやパチンコ店等も周囲の環境に配慮すれば建築することが可能な建築できる建物の種類が多い用途地域です。

〇準住居地域

住居系の地域の中で建築できる建物の種類が最も多い地域です。道路沿道の特性に適した業務の利便性を増進しながら、住居の環境も保護する地域になります。自動車修理工場などの工場も小規模ならば建築できます。

〇田園住居地域

田園住居地域は農地や農業関連などと調和した低層住居の環境が守られた地域です。

〇近隣商業地域

近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の利便の増進を図る地域になります。商業地域とは違い近隣の住民の生活を守ることを重視しています。

〇商業地域

商業の利便性を重視する地域になっていて、工場や危険物等に規制があるほかは、ほとんどすべての商業施設が建築可能なエリアになります。

○準工業地域

こちらは、住宅だけではなく工場もOKなエリアになります。前提として、環境悪化をもたらす恐れのない工業を営む工場のみという形になっていますが、何も知らずに土地を購

入すると驚くかもしれませんね。

〇工業地域

工業の利便性を重視する地域です。住宅や店舗も建てることが出来ます。

〇工業専用地域

工業の利便性を重視する地域です。住宅や店舗も建てることはできません。

このように建てられる建物は用途地域によって細かく分かれています。商業地域や工業専用地域になるとその街並みですぐにわかると思いますが、準工業地域や近隣商業地域は一見わかりにくいかもしれません。ですが、住まう上で、その後の街の発展にもかかわってくる重要なポイントとなりますので是非参考にしましょう。

・基本的な項目はしっかり抑える。

販促資料に記載がある事項もしっかりと確認しておきましょう。

容積率や建ぺい率をチェックする。

土地の権利を確認する。(所有権や借地権など)この家安いと思ってみてみたら実は借地物件だったという人は多いのではないでしょうか。

ライフラインの確認(工事が思ったよりも高額になる可能性があります。)

防火地区や高度地区の確認

地方条例の確認などです。

・自治体の福祉や補助制度は?

「土地を買う」という土地そのものにだけ注目しがちですが、住む土地となれば総合的に検討する必要があります。

具体的には

・学校制度

・子供や老人の医療補助制度

・ゴミ出しのルールは自分たちで対応できるか

などが上げられます。

これらは自治体によって大きく違い、道路一本挟めば全く状況が異なるなんてこともあります。子供の医療が中学生まで無料の土地もあれば、ゴミの分別がものすごく細かかったり、ゴミ袋が有料であったりします。

ささいなことですが、積み重ねでストレスになることもあるかもしれません。

これらを含めて初めて暮らしやすい土地になりますので、周辺の環境や自治体の関りも含めて判断しましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。沢山の項目に分かれましたが、上記の内容を確認していくと、「なぜこの土地は安いのか」「相場より高い物件」だったのかなど、いろいろ見えてきたのではないでしょうか。現実にはすべての条件が整った物件などありません。「お金に糸目はつけません」と言うなら話は別ですが、すべての条件が整った土地イコール値段が高い土地になってしまうからです。そこで、自分たちにあった土地を探すためにはポイントの見極めが必要になってきます。

ポイントを見極めることによって例えばですが、土地は再建築不可で安い土地があります古い建物がついていますが、でこのまま住むことは不可能です。再建築不可物件なので諦めると通常ならなりますが、ハイウィルをご存じの方でしたら、ハイウィルに依頼してフルリノベーションをしてもらおう、再建築ができないから、地震が起こっても大丈夫なように耐震等級3の基準建物にしてもらおうとなるのではないでしょうか。

但し、売却を念頭におかれている方に再建築不可物件はおススメできません。それは売却の際にもローンが使いづらいなどの制約を受けるからです。長期的な販売活動を行えるのであれば家の良さを前面に押し出すことでデメリットを少なくできますが、短期の売却を目指すと不利になる可能性が高くなります。このように立場によって大きくその価値観がかわることになります。そこが見極めのポイントです。

また、ハイウィルでは資産価値を保つポイントの一つとして、品質確保の観点からも長期優良住宅化リフォームを推奨しております(更に耐震等級3、断熱等級4の証明)その物件やお客様にあった最高のご提案をさせて頂きます。

買ってはいけない物件=お得に購入できる可能性のある物件かもしれません。大事なことは将来のビジョンをもってどのような土地に住みたいか、将来的にはどうするかを考えてから物件探しをする必要があります。

更に言うなら、現在中古戸建ての性能向上リフォームを得意としている会社は少なく、適切なアドバイスを受けるチャンスが限られておりますので、知識があり実績のある業者の選定から始めることが重要になります。

そういった業者を見極めるという意味でも、この買ってはいけないシリーズに出てくる内容を理解し、優れた業者を見つけましょう。

コラム【2025年以降の新常識①】土地は良くても家が建てられない?厳格化する建築ルール

ここまで、資産価値の礎となる「土地選び」について解説してきました。しかし、2025年以降の世界では、たとえ完璧な土地を手に入れたとしても、それだけでは十分ではありません。なぜなら、その上に建てる「建物」に対するルールが、これまでとは比較にならないほど厳格化されるからです。

「この土地なら、これくらいの大きさの家が建てられるだろう」という旧来の常識は、もはや通用しない可能性があります。次章以降で詳しく解説する「構造」や「耐震」の知識がなければ、理想の家づくりそのものが頓挫してしまうリスクさえあるのです。

動かせない土地選びは、家づくりの第一歩。そして、その土地のポテンシャルを最大限に引き出すための「建物の知識」が、次なるステップです。さあ、家の心臓部とも言える【構造編】へと進んでいきましょう。

【買ってはいけない中古住宅②構造編】

木造vs鉄骨造、リノベに最適なのは?プロが徹底比較

章の概要: 土地の次にあなたの家の資産価値と安全性を生涯にわたって左右するもの、それが「構造」です。2025年の法改正は、この構造に対する評価基準を劇的に変化させ、これまで見えにくかった住宅の骨格の優劣を白日の下に晒すことになります。この章では、数多ある住宅の構造・工法を「性能向上リノベーションのしやすさ」というプロ独自の視点から徹底比較・解説します。特に、法改正の核となる「4号特例縮小」がなぜ中古住宅の価値を二極化させるのか、そして、なぜ一部の大手ハウスメーカーが採用する「型式適合認定」が将来のリスクとなり得るのか、その本質を深く掘り下げます。

結論として、これからの時代に価値を維持し、家族の安全を守り抜くためには、「オープン」で「誰もが性能を検証できる」構造、すなわち日本の伝統的な木造軸組工法(在来工法)が、中古リノベーションにおいて最も合理的かつ賢明な選択となります。 この章をマスターすれば、あなたは目先のデザインや価格に惑わされず、10年後、20年後も価値が下がらない、本質的に強い家を見抜く「構造を見通す眼」を手に入れることができるでしょう。

2.1 主要な構造・工法のメリット・デメリット

✔ここでのポイント:

中古住宅の構造は主に「木造」「鉄骨造」「RC造」に大別されますが、性能向上リノベーションを前提とするならば、設計の自由度、コストバランス、そして熱的性能の観点から「木造」、その中でも特に「木造軸組工法(在来工法)」が最も優れた選択肢となります。

中古住宅の広告を見ていると、「木造2階建て」「軽量鉄骨造」といった言葉が当たり前のように記載されています。しかし、この「構造」の違いが、あなたの理想のリノベーションを実現する上でどれほど大きな意味を持つのか、深く考えたことはあるでしょうか。構造とは、文字通り家の骨格です。骨格が異なれば、できること、できないこと、そして将来かかる費用も全く変わってきます。ここでは、各構造・工法を、私たち5000棟以上のリノベーションを手掛けてきたプロの視点、すなわち「性能向上リノベーションのしやすさ」という観点から、そのメリットとデメリットを解き明かしていきます。

2.1.1 【リノベーションの王道】木造(W造)

コピー元サイト:https://suumo.jp/article/oyakudachi/wp-content/uploads/2019/05/mokuzo_jutaku_sub01.jpg

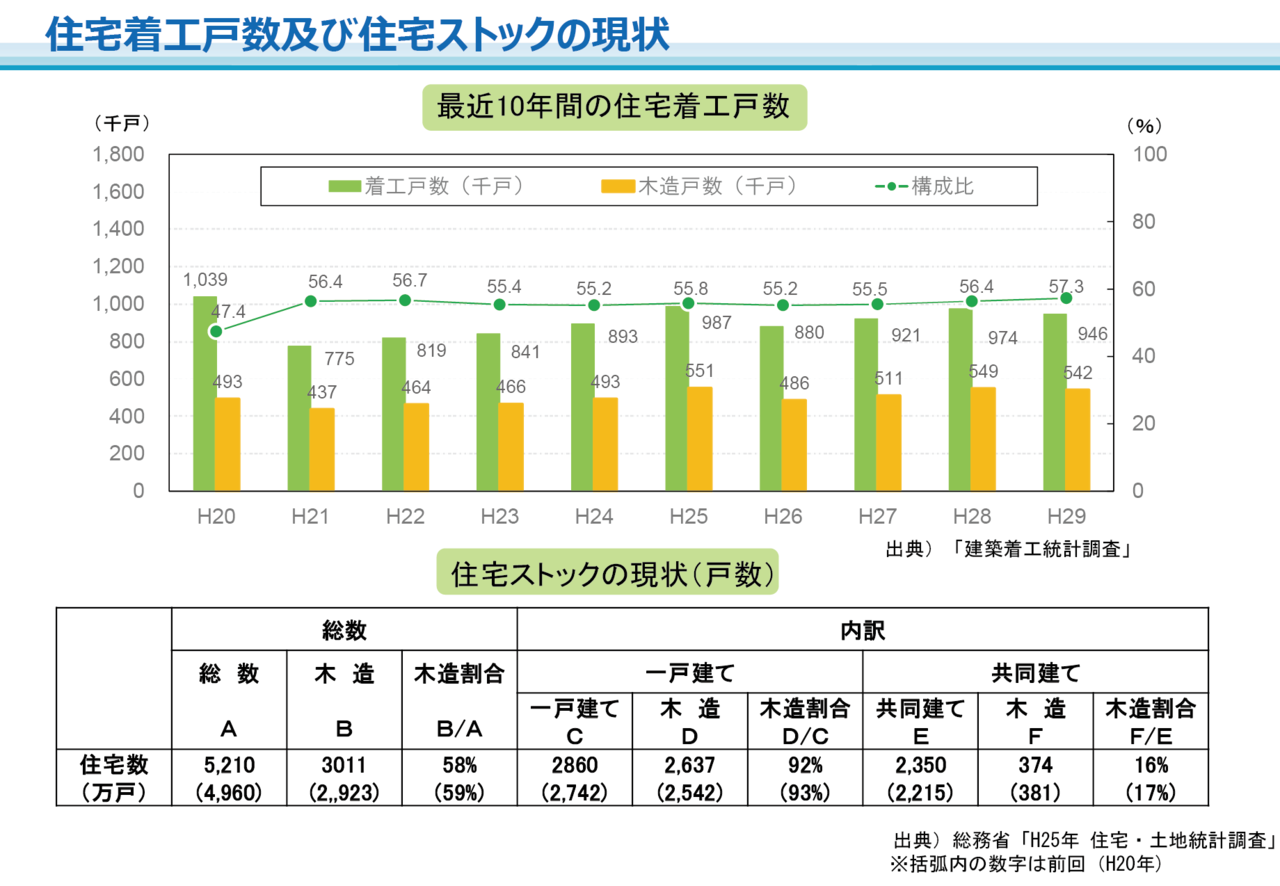

日本の戸建て住宅の約9割を占めるのが木造です。コスト、設計自由度、断熱性能のバランスに優れ、私たちプロが性能向上リノベーションの素体として最も推奨する構造です。木造は主に2つの工法に分かれます。

-

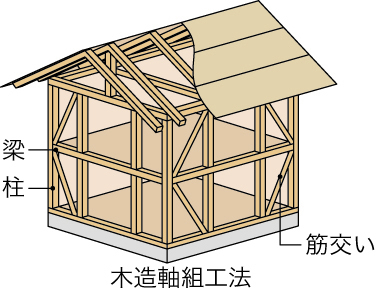

木造軸組工法(在来工法): 日本の伝統的な工法で、柱(垂直材)と梁(水平材)を組み上げて骨格を形成します。筋交いや構造用合板で耐震性を確保するこの工法は、いわば「点と線」で構造が成り立っています。最大のメリットは、その圧倒的な設計自由度です。壁の位置や窓の大きさを比較的自由に変更できるため、間取りの変更を伴う大規模なリノベーションに非常に適しています。構造がシンプルでオープンなため、工事の途中で柱や梁の劣化が見つかっても、その部分だけを交換・補強するといった柔軟な対応が可能です。また、木材自体が鉄に比べて熱を伝えにくいため(熱伝導率は鉄の約1/350)、断熱・気密性能を高める上でも有利に働きます。2025年の法改正以降、構造計算の重要性が増す中で、その計算や検証がしやすい点も大きな強みとなるでしょう。まさに、中古戸建てリノベーションの王道と言える工法です。

-

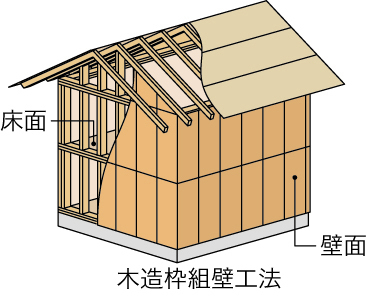

木造枠組壁工法(2×4工法): 北米で生まれた工法で、2インチ×4インチの角材と合板でできた「パネル」で壁・床・天井の6面体を構成し、家を形作ります。いわば「面」で支える構造で、地震の力を建物全体に分散させるため、耐震性が高いのが特徴です。また、構造体がそのまま壁となるため、気密性を確保しやすく、断熱材を充填しやすいというメリットもあります。しかし、その裏返しとして、間取り変更の自由度が低いという決定的なデメリットが存在します。壁そのものが構造体であるため、「この壁を取り払って広いリビングにしたい」といったご要望が、構造上の制約から実現できないケースが非常に多いのです。窓の増設や拡大も難しく、設計の自由度を重視するリノベーションには不向きな側面があります。構造計算が複雑になりがちな点も、今後の注意点と言えるでしょう。

コピー元サイト:https://suumo.jp/article/oyakudachi/wp-content/uploads/2019/05/mokuzo_jutaku_sub02.jpg

2.1.2 【注意が必要】鉄骨造(S造)

コピー元サイト:http://www.westatic.com/img/dict/recju/edit/guide/yougo/h/images/purehabu.jpg

鉄骨造は、その名の通り骨格に鉄骨を用いる構造で、使用する鋼材の厚みによって「軽量鉄骨造」と「重量鉄骨造」に分かれます。工場生産による品質の安定性や、シロアリ被害がないといったメリットがありますが、リノベーション、特に断熱性能の向上においては注意が必要です。

-

軽量鉄骨造: 多くの大手ハウスメーカーが採用する工法です。工場で生産された部材を現場で組み立てるプレハブ工法が主流で、品質が安定し、工期が短いのが特徴です。しかし、最大の弱点は「熱橋(ねっきょう)/ヒートブリッジ」の問題です。鉄は木材に比べて圧倒的に熱を伝えやすいため、外壁を貫通する鉄骨部分が、外の暑さや寒さを室内に直接伝えてしまう「熱の橋」となってしまいます。これにより、壁内結露を引き起こし、断熱材を劣化させ、カビの発生原因となるリスクを抱えています。高性能な断熱リノベーションを行うには、この熱橋対策に特別な配慮と追加コストが必要となります。また、独自の部材や工法が多いため、建てたメーカー以外でのリフォームが難しいケースが多い点も大きなデメリットです(詳しくは2-3で後述)。

-

重量鉄骨造: 主に3階建て以上の住宅や店舗併用住宅などで採用されます。柱や梁が太いため、柱の少ない広大な空間(ビルトインガレージなど)を作れるのが最大のメリットです。しかし、軽量鉄骨造と同様に熱橋の問題を抱えている上、構造体が重いため、強固な地盤と大規模な基礎が必要となります。リノベーション費用も木造に比べて高額になる傾向があり、一般的な戸建て住宅で積極的に選ぶ理由は少ないでしょう。

コピー元サイト:http://zerohome.co.jp/img/concept_appeal_img.jpg

逆に木造や軽量鉄骨に比べ重量が大きくなるため、堅固な地盤が必要とされます。また木造や軽量鉄骨に比べ工事費が高くなります。

大手ハウスメーカーでは旭化成のヘーベルハウスが有名です。

▶ 詳しくはこちら:

大和ハウス ・積水ハウス・ 旭化成ヘーベルハウス・ セキスイハイム・ パナソニックホームズなど 築30年以上のハウスメーカー鉄骨造住宅の断熱改修(温熱改修)【徹底解説】

➡️『 築30年以上のハウスメーカー鉄骨造住宅の断熱改修(温熱改修)【徹底解説】』へ

2.1.3 【大規模改修は困難】RC造(鉄筋コンクリート造)

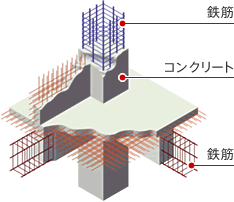

マンションで一般的なRC造は、戸建て住宅では稀ですが、その堅牢さから採用されることがあります。耐震性、耐火性、遮音性は他の構造を圧倒しますが、一度作られた構造体を変更することは極めて困難です。壁式構造の場合、間取りの変更はほぼ不可能であり、ラーメン構造であっても、木造のような柔軟な改修は望めません。改修費用も非常に高額になるため、中古で購入して自分たちのライフスタイルに合わせてリノベーションする、という目的には最も不向きな構造と言えます。

コピー元サイト:https://www.kentaku.co.jp/estate/tech-prod/tech/concrete/img/index-il01.png

施工はRC造の施工経験がある建設会社が施行することが一般的です。

その他にも、丸太組(ログハウス)・組積造(レンガ、CBなど)一戸建てで使われていることは少ないと思いますが、SRC造などがあります。

2.1.4 建物構造別法定耐用年数

住宅用

鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)・鉄筋コンクリート造(RC造) 47年

レンガ造・石造・ブロック造 38年

金属造(S造)骨格材の肉厚が3㎜以下 19年

金属造(S造)骨格材の肉厚が3㎜を超えて4㎜以下 27年

金属造(S造)骨格材の肉厚が4㎜を超えている 34年

木造・合成樹脂造 22年

木骨モルタル造 20年

法定耐用年数とは減価償却の際に元となる回数=年数となります。

簡単にいえば、法律で定められた建物の寿命です。

あくまでも税務上の年数になりますので、あくまでもそういった指標があるとだけ認識してください。場合によっては必要がでてまいります。

耐久年数

一般的に多い意見をまとめましたが、年数にかなりばらつきがありました。

鉄筋コンクリート造 40年~100年以上

木造住宅 30年~100年以上

鉄骨造 30年~60年程度

とされています。

平均値でみる耐久年数

住宅を実施に建て替えしている年数をみると、木造住宅約30年、鉄骨造約40年 RC造は60年とありましたが、実際には単純に30年前の家と現在の家の性能はかなり違うので、判断が難しいところではあります。ただし、築30年を超えると建て替えを意識せざるおえない住宅が多いことも事実ではあります。

2.1.4 建物構造別法定耐用年数

構造の種類はわかりました。次に良い構造と悪い構造とは何でしょうか。

1つ目に地震に強い構造かどうかが重要だと思います。日本の戸建て住宅は建築基準法によって最低限レベルでの安全性は確保されています。みなさまご存じだと思いますが、1981年と2000年に大きく建築基準法は改正されました。注意してみていただきたところが、「最低限レベルの安全性の確保」というところです。以前の建築基準法では実は最低限の安全性も守れなかったということになります。現行法を基準とするならば、最低限2000年以降の建物のレベルの住まいを探す必要があります。

また、耐震等級1とは、「数百年に一度程度の地震(震度6強から7程度)に対しても倒壊や崩壊しない」つまりは震度6よりも強い地震が起こった場合建物が損傷する可能性があるということになります。そして、熊本地震の教訓からシミュレーションの結果、今回の連続して起きた熊本地震で現行基準耐震等級1では倒壊、耐震等級2では全壊、耐震等級3で半壊もしくは軽微な被害になると結論づけられております。

実は、ここで一つの選択肢が生まれています。耐震等級1の住宅を購入するのか、耐震等級3の住宅を購入するかという選択肢です。

新築で購入する場合でも希少な耐震等級3の建物を見つけることができるのか、普通に考えて難しいと思います。

ならばどうするべきなのか、その答えは、リノベーションに隠されていました。

2つ目は耐久性が高い方がよいこと

これから住宅は建て替えるものではなく修繕するものという考え方に時代的になってきています。長期優良住宅などがその先駆けですよね。長持ちする構造を選ぶ事が重要になります。

3つ目はコストが安い方が良いということ

お金が潤沢にあって見栄えをよくしたという方もおられるとは思いますが、通常は安い方がいいですよね。

ここでは2パターンの考え方を表します。もちろん家を建てる時のコストもそうですが、修繕の為のコストも重要です。このコストとは耐久年数で割ったものだとお考えください。例えば1000万円で100年もつ住宅だとします年間10万円のコストがかかります。例えば800万円だけど50年しか持たない住宅だと年間16万円コストがかかってることになります。少々かみ砕きすぎていますが、簡単に言えばこういうことです。生涯での住宅のコストも考えて構造を選ぶ必要があります。

4つ目は快適な住環境

いくら長持ちする住宅でも居心地の悪い家は嫌ですよね。断熱性の良い家が思い浮かぶと思います。

5.買ってはいけない構造

構造躯体に雨や結露の水分がたまっている物件

木造住宅で、雨漏りや水漏れ事故、内部結露などが起こった場合は長期間水に触れることによって、カビの原因やひどい場合は構造部が腐ってしまいます。そのため、そういった物件は誰しもが買うのを嫌がると思われます。

それは鉄骨造やRC造の建物も同じです。構造躯体の錆が確認できる物件は買ってはいけません。さびてしまえばせっかく丈夫な住宅でも、その強度は格段に下がってしまいます。

鉄骨という部材はさびやすいので錆び止めと塗料や耐火被覆を施してあるので錆び難くなるような対策はしてありますが、長期間水に触れてしまうと錆びてしまいます。さびてしまう理由にはいくつかありますが、一度錆びてしまうと加速度的に錆びていきますし、よくなることはありません。

RC造の場合はコンクリートに守られていますが、コンクリートにクラックが入りそこから水が浸入してしまう例などがあります。

また、火事を起こしている物件も要チェックです。鉄は一度熱が入ると高度も変化します。例え一室だとしてもバランスを崩した建物がどうなるのか、考えなくてもわかりますね。

6.本当に選ぶべき構造

・構造は長期的に使える構造にするべきであり、型式適合認定みたいに閉ざされた工法を選ばない事、そしてコストバランスを考えることが重要になります。

熱橋(ヒートブリッジ)対策がきちんとされているか、木造住宅のようにもともと、熱橋になりづらい構造か、そして気密がしやすい構造を選ぶべきです。

7.まとめ

戸建て住宅では木造、木造軸組工法を選ぶのが良いと思います。耐久年数からのコストバランスを考えれば、木造住宅が一番良いと思われます。例えば先ほど「買ってはいけない構造」に出てきた雨水などが侵入して腐った箇所があれば、その部分を取り換えることが可能なのが木造住宅です。ですが、忘れてはいいけない事それは構造計算する事です。戸建て住宅は旧耐震、新耐震、2000年以降(新耐震)があることをわすれてはいけません。建物の状況をしっかりと踏まえてリフォームする必要があります。

「増改築.com®」ならリフォーム(表層リフォームは別ですが)構造体をさわる場合、構造計算を行います。そして施主様のご希望にもよりますが、基本的には耐震等級3を推奨しております。そして、旧耐震の建物も耐震等級3にすることも可能です。旧耐震の建物については、シリーズ3で詳しく解説いたします。

2.2 【2025年法改正の核】4号特例縮小で何が変わるのか?

✔ここでのポイント:

2025年の法改正で「4号特例」が縮小されることにより、これまでブラックボックスだった多くの木造中古住宅の構造安全性が、第三者によって厳格に検証される時代が到来します。これにより、「構造計算ができない家」「図面がない家」の資産価値は暴落し、中古住宅市場は性能によって明確に二極化します。

「はじめに」でも触れましたが、この4号特例の縮小こそが、2025年以降の中古住宅市場を揺るがす最大のインパクトです。これまで、一般的な2階建て木造住宅の多くは、建築確認申請の際に構造に関する審査が大幅に簡略化されていました。

極端な話、建築士が「安全です」と判断すれば、その詳細な根拠(構造計算書)を提出せずとも建築が許可されていたのです。これは、日本の住宅供給を促進するために設けられた特例でしたが、一方で、構造安全性が不明確な住宅が市場に大量に存在する原因ともなってきました。

しかし、2025年からはその「性善説」に基づいた時代が終わります。

2.2.1 「構造計算」が当たり前になる時代

法改正後、これまで4号建築物だったものの多くが「新2号建築物」や「新3号建築物」という新たな区分に該当し、建築確認の際には構造計算書の提出、あるいは仕様規定への適合を示す図書の提出が必須となります。

構造計算とは、建物が自重、積載荷重、積雪、風圧、地震などの様々な力に対して、構造的に安全であることを計算によって検証する行為です。

これは新築だけの話ではありません。あなたが中古住宅を購入し、間取り変更を伴うような大規模な中古戸建てリノベーションを行う場合、その計画が建築基準法に適合しているかを示すために「建築確認申請」が必要となるケースがあります。その際、既存の建物がそもそもどのような構造体力を持っているのかを証明できなければ、適切な補強計画を立てることも、行政の許可を得ることもできなくなってしまうのです。

つまり、これからは「その家、構造計算できますか?」という問いが、中古住宅の価値を測る上での絶対的な基準となります。

2.2.2 価値が暴落する家、価値が上がる家

この変化によって、中古住宅は明確に二極化します。

-

価値が暴落する家:

-

設計図書(特に構造関連の図面)がない家: そもそもどのような仕様で建てられたか分からず、構造計算のしようがありません。

-

独自の工法で建てられた家(後述する型式適合認定など): 建てたメーカーの協力がなければ、第三者が構造計算をすることが極めて困難です。

-

-

価値が上がる家:

-

設計図書が完備されている家: いつでも構造の安全性を第三者が客観的に検証できます。

-

木造軸組工法(在来工法)で建てられた家: 構造がオープンで汎用性が高いため、どの工務店や設計事務所でも構造計算や補強設計が可能です。

-

あなたが合理的に資産価値を重視するのであれば、選ぶべきは言うまでもなく後者です。2025年以降、図面が揃った在来工法の家は、その「検証可能性」の高さから、中古市場で圧倒的に有利な立場となるでしょう。中古住宅の見分け方として、この視点は絶対に忘れてはなりません。

▶ 詳しくはこちら:

➡️『【超入門】2025年建築基準法改正(4号特例縮小)でリフォームはどう変わる?』

2.3 リフォームの壁となる「型式適合認定」とは?

✔ここでのポイント:

大手ハウスメーカーが採用する「型式適合認定」の住宅は、一見すると安心感がありますが、その実態は建てたメーカー以外では大規模なリフォームや構造計算が極めて困難な「ブラックボックス」です。将来のメンテナンスやリノベーションの自由度、そしてコストを考えると、それは将来の選択肢を狭める大きなリスクとなり得ます。

中古住宅を探していると、「積水ハウス施工」「大和ハウス施工」といった、大手ハウスメーカーの物件に出会うことが多いでしょう。ブランドの安心感から、つい魅力的に感じてしまうかもしれません。しかし、ここにこそ、合理的なあなたが知るべき重要な注意点が潜んでいます。

多くのハウスメーカーは、自社で開発した独自の部材や工法について、あらかじめ国土交通大臣から型式適合認定というお墨付きを得ています。

型式適合認定とは、特定の建築物のモデルや工法が、建築基準法の規定に適合するものであることについて、個別の建築確認審査を簡略化するために、あらかじめ受けておく認定制度です。

これは、同じ仕様の建物を大量に供給するメーカー側にとっては、一棟ごとの審査を簡略化できるという大きなメリットがあります。しかし、その家を購入するあなたにとっては、将来的に大きな「壁」となって立ちはだかるのです。

▶ 詳しくはこちら:

➡️『型式適合認定の建物はリノベーションやフルリフォームはできる?』

コラム【2025年以降の新常識②】「構造計算できる家」だけが生き残る時代へ

この章で解説してきたように、2025年以降の中古住宅市場のキーワードは「検証可能性」です。その家の強さが、誰にでも、いつでも、客観的な数値で証明できるか。その価値基準の前では、ブランド名も、築年数の浅さも、絶対的な指標にはなり得ません。

だからこそ、私たちは一貫して「木造軸組工法(在来工法)」を推奨します。それは、日本の風土の中で1000年以上にわたって磨き上げられてきた、オープンで、合理的で、そして未来の変化にも対応できる、極めて優れたプラットフォームだからです。

次の章では、この「構造」という骨格に、「時間」という概念を掛け合わせます。建築された年代によって、家の耐震性能はどのように違うのか。そして、本当に価値のある耐震リノベーションとは何なのか。家の「カルテ」とも言える、年代ごとの特徴を読み解いていきましょう。

【買ってはいけない中古住宅③】

「旧耐震は買うな」は嘘?新耐震でも倒壊?プロが出す最終結論

章の概要: 中古住宅選びにおいて、誰もが一度は直面するであろう「旧耐震の物件は買うべきか否か」という根源的な問い。この章では、単なる築年数という記号ではなく、その背景にある耐震基準の変遷と、実際の巨大地震が我々に突きつけた厳しい現実を基に、プロとして明確な回答を提示します。

1981年以前の「旧耐震」、それ以降の「新耐震」、そして2000年に改訂された「2000年基準」。これらの言葉が持つ本当の意味と、それぞれの基準で建てられた家の構造的な特徴を深く理解することが、すべてのスタートラインです。

そして、衝撃的な熊本地震の被害データは、「新耐震だから安心」という神話がもはや通用しないことを私たちに教えてくれました。

結論として、性能向上リノベーションを前提とするならば、「旧耐震」というだけで選択肢から外す必要は全くありません。むしろ重要なのは、年代に関わらず全ての家は現行の最高レベルの耐震性まで引き上げるべきであり、特に旧耐震の建物では「基礎の補強」が絶対に不可欠であるという事実を認識することです。

この章を読み解くことで、あなたは年代というラベルに惑わされることなく、目の前にある中古住宅の耐震性能の本質を見抜き、家族の命と未来の資産を守るために本当に「何をすべきか」という、具体的かつ合理的な行動計画を立てることができるようになります。

※中古マンションの住宅ローンを組む際には築年数によってローンを組める年数が変わる場合があります。築年数30年の物件は60年-30年で30年がローンを組める最長の期間になったりします。また、旧耐震のマンションは住宅ローンを組めなかったりする可能性もございます。このルールの詳細は銀行によって大きく異なりますので、注意が必要です。

中古を買ってリフォームする場合のチェックポイントになります。

3.1 旧耐震・新耐震・2000年基準の違いとは?

✔ここでのポイント:

日本の木造住宅の耐震基準は、過去の大地震を教訓に1981年と2000年に大きく進化してきました。それぞれの基準が目指した安全性のレベルと、その時代に建てられた家の構造的な特徴を正しく理解することは、中古住宅の潜在的なリスクとリノベーションの必要性を判断するための絶対的な基礎知識となります。

「この物件は昭和55年築の旧耐震です」「こちらは平成元年築の新耐震なので安心ですよ」。

不動産取引の現場では、このような会話が日常的に交わされます。

しかし、この「旧耐震」「新耐震」という言葉の違いを、あなたはどれだけ深く理解されているでしょうか。これは単なる年代の区分けではありません。日本の建築史が、巨大地震という大きな犠牲と引き換えに手に入れてきた、耐震技術の進化の軌跡そのものなのです。ここでは、それぞれの基準が生まれた歴史的背景と、その技術的な内容について、5000棟以上の現場を見てきた我々の視点から解説します。

3.1.1 1981年(昭和56年)以前の「旧耐震基準」

1981年5月31日以前の建築確認で適用されていたのが旧耐震基準です。これは、1978年に発生し甚大な被害をもたらした宮城県沖地震を教訓に改正される前の基準であり、その思想は「震度5強程度の地震動に対して、建物が倒壊しないこと」を目標としていました。

旧耐震基準とは、1981年(昭和56年)5月31日までの建築確認で適用されていた耐震設計基準です。数十年に一度程度発生する中規模の地震(震度5強程度)に対して、建物が損傷はしても倒壊・崩壊しないことを目標としています。

しかし、ここで注意すべきは、阪神・淡路大震災や熊本地震で観測されたような「震度6強から7」という極めて大きな揺れは、全く想定されていないという点です。旧耐震基準の建物は、構造的に以下の特徴が見られます。

-

壁量の不足: 地震の水平力に抵抗する「耐力壁」の量が、現行基準に比べて圧倒的に不足しています。

-

壁配置の偏り: 建物の東西南北で、耐力壁がバランス良く配置されているかという規定がなく、大きな開口部がある南面などが極端に弱い「ねじれ」に弱い構造になっているケースが多く見られます。

-

接合部の脆弱性: 柱と土台、柱と梁などの接合部が、釘やかすがいで簡易的に留められているだけで、地震の強い引き抜き力に耐えうる金物がほとんど使用されていません。

-

基礎の問題: 基礎に鉄筋が入っていない「無筋基礎」が一般的で、基礎自体の強度が不足しています。(詳しくは3-4で後述)

築40年を超える中古戸建ての耐震性を問われたとき、私たちはまずこれらの構造的な弱点が標準的に存在することを前提としてお話しします。

▶ 詳しくはこちら:

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

3.1.2 1981年(昭和56年)6月以降の「新耐震基準」

宮城県沖地震の教訓を受け、1981年6月1日に施行されたのが新耐震基準です。これは日本の耐震設計における最初の大きな転換点であり、安全性は格段に向上しました。

新耐震基準とは、1981年(昭和56年)6月1日以降の建築確認で適用されている耐震設計基準です。中規模の地震(震度5強程度)ではほとんど損傷せず、極めて稀に発生する大規模の地震(震度6強~7程度)に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊・崩壊を免れることを目標としています。

この基準の最大のポイントは、目標とする性能が「人命の保護」に置かれている点です。つまり、「建物は損傷するかもしれないが、とにかく潰れないようにして、中にいる人が避難する時間を確保する」という思想です。この基準を満たすため、必要な壁量は旧耐震の約1.4倍に引き上げられました。しかし、新耐震基準にも、その後の大地震で明らかになるいくつかの「穴」が存在しました。

▶ 詳しくはこちら:

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

3.1.3 2000年(平成12年)6月以降の「2000年基準」

新耐震基準で建てられた家々が、1995年の阪神・淡路大震災で大きな被害を受けた事実を踏まえ、さらなる安全性を目指して導入されたのが2000年基準です。これは現行の耐震基準の直接的な土台となっています。

2000年基準の主な改正点は以下の通りです。

-

地耐力に応じた基礎構造の規定: 地盤の強さに応じて、基礎の仕様(鉄筋コンクリート造の布基礎やべた基礎など)が明確に規定されました。

-

耐力壁のバランス配置の義務化: 建物の四隅や内部に、耐力壁をバランス良く配置することが義務付けられ、地震時のねじれに対する抵抗力が強化されました。

-

柱頭・柱脚の接合部金物の指定: 柱が土台や梁から引き抜かれるのを防ぐため、ホールダウン金物などの具体的な金物の使用が初めて義務付けられました。

これらの改正により、住宅の耐震性能は飛躍的に向上しました。中古住宅を選ぶ際、一つの大きな目安として「2000年6月1日以降に建築確認申請が下りているか」は、確かに重要なチェックポイントと言えるでしょう。しかし、次のセクションで解説するように、この2000年基準でさえも、私たちの想像を超える自然の猛威の前では万全ではなかったのです。

▶ 詳しくはこちら:

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

3.2 なぜ「新耐震だから安心」はもう通用しないのか

✔ここでのポイント:

2016年の熊本地震は、震度7の揺れが2度も襲うという前代未聞の事態を引き起こし、「新耐震基準で建てた家ですら倒壊しうる」という衝撃的な事実を私たちに突きつけました。この教訓は、法律が定める最低限の基準を守るだけでは、命は守れても、その後の生活と資産を守ることはできないという厳しい現実を示しています。

「この物件は新耐震基準ですから、地震は大丈夫ですよ」。この言葉を、私たちはどれだけ信じてよいのでしょうか。結論から言えば、この言葉を鵜呑みにすることは、極めて危険です。その根拠となるのが、2016年4月に発生し、建築業界に大きな衝撃を与えた熊本地震の被害調査報告です。

3.2.1 熊本地震が暴いた「新耐震」の脆さ

熊本地震の最大の特徴は、4月14日の「前震」と4月16日の「本震」で、2度にわたって震度7の激しい揺れが同じ地域(益城町)を襲ったことです。この「連続する巨大地震」は、これまでの耐震設計の想定を遥かに超えるものでした。

日本建築学会が実施した詳細な被害調査によれば、旧耐震基準(1981年以前)の木造住宅の倒壊・大破率が約28%に達したのに対し、新耐震基準(1981年~2000年)で建てられた木造住宅ですら、約8%が倒壊・大破していたのです。無被害だったのは、わずか17.5%に過ぎませんでした。

なぜ、人命を守るはずの新耐震基準の家が倒壊してしまったのか。その理由は、新耐震基準が「1回の巨大地震に耐える」ことを想定しており、1度目の揺れでダメージを負った建物が、回復する間もなく2度目の揺れに襲われる、というシナリオを想定していなかったからです。柱と梁の接合部が緩み、耐力壁が損傷した状態で、再び致命的な一撃を受けた結果、倒壊に至ってしまったのです。

この事実は、「新耐震だから買っていい」という安易な判断がいかに危険かを物語っています。法律が定める基準は、あくまで「最低限」のラインです。あなたとご家族が、地震の後も安心してその家に住み続け、資産としての価値を維持するためには、最低基準を遥かに超える、より高いレベルの安全性が不可欠なのです。

▶ 詳しくはこちら:

耐震等級とは?等級1・2・3の違いと、熊本地震で倒壊しなかったのはどのレベル?

3.3 これからのスタンダード「耐震等級3」を目指すリノベーション

✔ここでのポイント:

熊本地震の被害調査において、最高ランクである「耐震等級3」で設計された住宅は、2度の震度7にも耐え、ほぼ無被害であったことが確認されています。これからの住宅選びは、単に「倒れない」ことを目指すのではなく、地震後も住み続けられる「事業継続性」を確保する耐震等級3をスタンダードと捉え、それをリノベーションで実現することが最も合理的かつ賢明な投資となります。

熊本地震が私たちに残した、もう一つの重要な教訓。それは、絶望的な被害状況の中で、ほとんど無傷で建ち続けていた家々があったという事実です。それらの多くが、耐震等級3の性能を持つ住宅でした。

耐震等級とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に定められた、建物の地震に対する強さを示す指標です。等級1から3まであり、数字が大きいほど耐震性が高くなります。

耐震等級1: 建築基準法で定められた最低限の耐震性能(震度6強~7の地震で倒壊・崩壊しないレベル)。

耐震等級2: 耐震等級1の1.25倍の耐震性能。学校や避難所などの公共建築物に求められるレベル。

耐震等級3: 耐震等級1の1.5倍の耐震性能。消防署や警察署など、防災の拠点となる建物に求められる最高レベル。

熊本地震では、耐震等級2の住宅ですら倒壊した事例が報告される中、耐震等級3の住宅は、2度の震度7の揺れを経ても、大きな損傷なくその機能を維持し続けたのです。

この事実は、これからの家づくり、そして中古住宅リノベーションの目指すべきゴールを明確に示しています。それは、建築基準法ギリギリの耐震等級1を目指すのではなく、その1.5倍の強度を持つ耐震等級3を標準仕様とすることです。

これは、単に安全性を高めるという話に留まりません。あなたのような合理的な思考を持つ方にこそ、耐震等級3リノベーションがもたらすコストパフォーマンスを理解していただきたいのです。

-

資産価値の維持: 大地震の後、多くの家が「全壊」「半壊」の判定を受け、資産価値を失う中で、耐震等級3の家は損傷が軽微であるため、資産価値を維持し続けることができます。

-

事業継続性の確保: 地震後、避難所での不自由な生活を強いられることなく、自宅で生活を再建し、リモートワークなどを続けることができます。これは、現代社会における極めて重要なリスク管理です。

-

修繕費用の大幅な削減: 初期投資として耐震補強費用はかかりますが、地震のたびに発生するであろう高額な修繕費用を、将来にわたって抑制することができます。

旧耐震住宅の耐震補強工事はもちろんのこと、新耐震基準の住宅であっても、私たちは必ず精密な耐震診断と構造計算を行い、耐震等級3相当の性能まで引き上げることを標準のご提案としています。それは、5000棟の現場を見てきた私たちが、お客様の未来に対して負うべき当然の責任だと考えているからです。

3.4 耐震補強の要「基礎」の見極め方

✔ここでのポイント:

どれだけ上部構造(柱や壁)を強固に補強しても、その力を地面に伝える「基礎」が脆弱であれば全く意味がありません。特に、鉄筋が入っていない「無筋基礎」が一般的な旧耐震の建物において、適切な基礎補強工事は、耐震リノベーションの成否を分ける最も重要な生命線です。

ここまで、壁の量や配置、接合部の金物といった「上部構造」の耐震性について解説してきました。しかし、それらの補強が効果を発揮するためには、大前提となる絶対的な条件があります。それは、**「強固な基礎」**が存在することです。

地震の力は、屋根から壁、そして基礎を伝って、最終的に地盤へと流れていきます。この力の流れの最終地点である基礎が弱ければ、どんなに頑丈な壁も、その力を受け止めきれずに基礎ごと破壊されてしまいます。

3.4.1 買ってはいけない中古住宅の代表格、「無筋基礎」のリスク

特に、旧耐震(1981年以前)の建物で圧倒的に多く見られるのが、「無筋基礎」です。

無筋基礎(むきんきそ)とは、基礎コンクリートの内部に、強度を高めるための鉄筋が配置されていない基礎のことです。コンクリートは圧縮には強いものの、引っ張りや曲げの力には非常に弱く、鉄筋が入っていないと地震の揺れで容易にひび割れや破断を起こします。

私たちは、リノベーションの現場で床を剥がした際、この無筋基礎を目の当たりにすることが日常茶飯事です。中には、基礎の幅が10cm程度しかなく、手で触るとコンクリートがボロボロと崩れてしまうような、信じられないほど脆弱な状態の物件も存在します。

このような基礎の上に、最新の金物を使って柱を固定し、構造用合板で頑丈な壁を作ったとしても、それは砂の上に城を築くのと同じことです。大地震が来れば、基礎が破壊され、建物は足元から崩れ落ちてしまうでしょう。

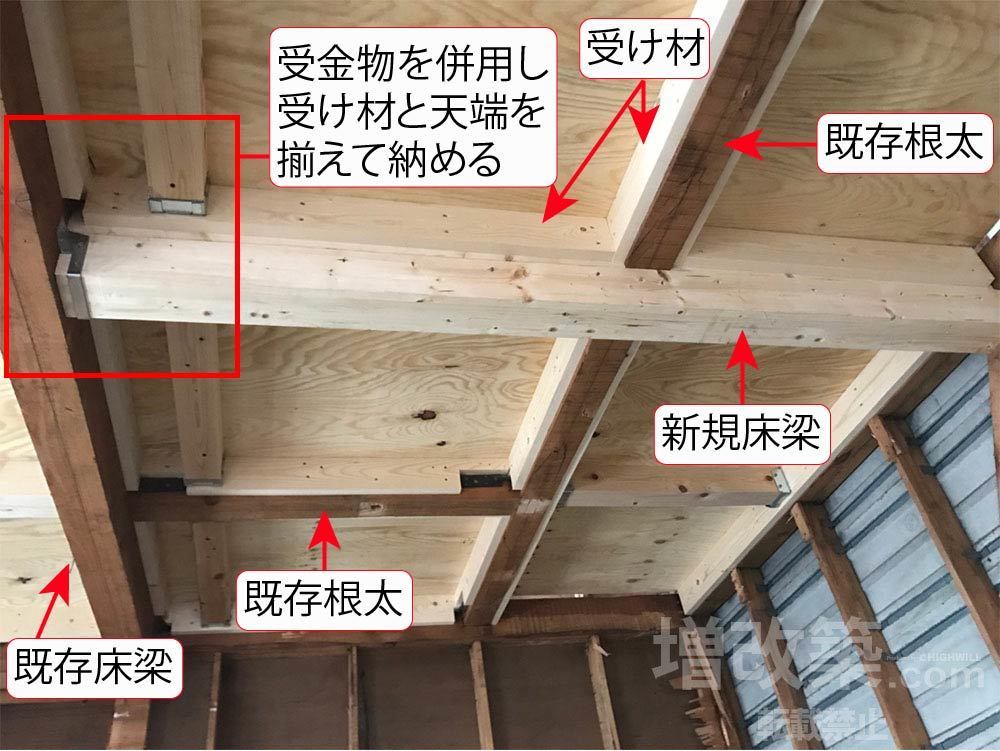

3.4.2 プロによる適切な基礎補強工事とは

残念ながら、多くのリフォーム会社は、この基礎の重要性を見過ごしがちです。床や壁を剥がさない表面的なリフォームでは、そもそも基礎の状態を確認することすらできません。また、確認したとしても、コストと手間がかかる基礎補強を避け、上部構造の補強だけで済ませてしまうケースが後を絶ちません。

しかし、それでは本当の意味での性能向上リノベーションとは言えません。私たちが旧耐震の住宅を手掛ける際は、必ず既存の基礎の状態を詳細に調査し、必要に応じて以下の補強工事を行います。

-

既存基礎への鉄筋の追加とコンクリート増し打ち: 既存基礎の内外に鉄筋を配筋し、一体化するように新しいコンクリートを打ち増しして、強度と剛性を高めます。

-

べた基礎の新設: 既存の布基礎の内側に、防湿シートと鉄筋を敷設し、コンクリートを流し込むことで、建物の底面全体を一体の盤とする「べた基礎」を構築します。

これらの工事は専門的な技術と経験を要しますが、これを行って初めて、上部構造の補強が活きてくるのです。旧耐震の物件を買ってもいいか?という問いに対して、私たちが「イエス」と答える条件。それは、「この絶対に不可欠な基礎補強工事を、きちんと予算に組み込んで計画できること」に他なりません。

▶ 詳しくはこちら:

➡️『基礎補強工事(無筋基礎を鉄筋コンクリート基礎補強工事)徹底解説』

コラム【2025年以降の新常識③】「年代」というラベルではなく、「現行の最高等級」という絶対的な物差しを持つ

「旧耐震」「新耐震」という言葉は、あくまで過去の法律が生み出した便宜的なラベルに過ぎません。2025年以降、そして熊本地震以降の私たちに必要なのは、その建物が「現行の最高等級である耐震等級3の基準をクリアできるか」という、ただ一つの絶対的な物差しです。

旧耐震の家は、確かに多くの構造的なハンデを負っています。しかし、それは裏を返せば、基礎から構造まで、現行の最高基準で徹底的に再生させる「伸びしろ」があるということです。適切な知識と技術を持つパートナーと出会うことさえできれば、築40年、50年の中古戸建ては、最新の新築住宅を凌駕するほどの安全性と資産価値を持つ「ヴィンテージ」へと生まれ変わるのです。

次の章では、この「安全性」と密接に関わる、もう一つの重要な性能「劣化」について解説します。雨漏りや結露といった、家の寿命を静かに蝕む敵を、プロの目で見抜く技術を学びましょう。

【買ってはいけない中古住宅④劣化編】

プロの家診断術!雨漏り・結露・外壁…家の寿命を見抜く7つのポイント

章の概要: 中古住宅とは、過去の歴史が刻まれた「一点物」です。その歴史の中には、丁寧なメンテナンスの記憶もあれば、見過ごされた不具合が静かに進行している「劣化」という時限爆弾も存在します。

この章では、リフォーム済み物件の美しい化粧や、一見問題なく見える内外装の裏に隠された、家の寿命と資産価値を蝕む劣化のサインをプロの目線で見抜くための、具体的な「インスペクション術」を伝授します。

外から見るべき屋根・外壁の劣化、中から探すべき雨漏りや結露の痕跡、そして、それらの全体像を客観的に把握するための「ホームインスペスペクション」の賢い活用法まで、体系的に解説します。

結論として、中古住宅の劣化状況を正しく見極めることは、将来発生しうる数百万単位の追加コストを未然に防ぎ、性能向上リノベーションの正確な初期投資額を算出するための、最も重要なデューデリジェンス(適正評価手続き)です。 この章を読めば、あなたは表面的なキレイさに惑わされることなく、建物の健康状態を冷静に診断し、購入後に「こんなはずではなかった」という後悔をすることのない、確かな物件選定能力を身につけることができるでしょう。

4.1 外から見る劣化チェックポイント

✔ここでのポイント:

建物の外装(屋根・外壁)は、24時間365日、紫外線や風雨から家を守る最前線の鎧です。この鎧の劣化サインを正しく読み解くことは、家の寿命を縮める最大の敵である「雨水の浸入」を未然に防ぎ、将来の莫大な修繕費用を回避するための第一歩となります。

中古住宅の内覧に訪れた際、多くの方はまず室内の間取りや日当たりに気を取られます。しかし、私たちプロが最初に行うのは、建物の外周をゆっくりと歩き、その「表情」を観察することです。なぜなら、外装の状態は、その家がこれまでどのように扱われてきたかを物語る、雄弁な履歴書だからです。特に、屋根と外壁は、家の防水性能と耐久性を左右する最重要コンポーネント。ここに問題があれば、どんなに内装が美しくても、その価値は大きく損なわれます。ここでは、プロが実践する具体的なチェックポイントを、素材別に詳しく解説します。

4.1.1 家の傘となる「屋根」の劣化サイン

屋根は、普段目にすることが少ないため、劣化が見過ごされがちな最も危険な部位です。屋根材の劣化は、即、雨漏りに繋がり、構造躯体である木材を腐らせる原因となります。

-

スレート(コロニアル、カラーベスト): 日本の戸建て住宅で最も普及している屋根材です。セメントを主成分とし、軽量で安価なのが特徴ですが、その防水性能は表面の塗装に依存しています。築10年を過ぎると、塗膜が劣化し、「色褪せ」や「コケ・カビの発生」が見られるようになります。これは、塗装の防水機能が切れ、屋根材自体が水分を吸収し始めているサインです。さらに劣化が進行すると、屋根材が反ったり、ひび割れ(クラック)が発生したりします。**内覧時に、双眼鏡などを使って屋根の表面に多数のひび割れや、屋根材のズレ・欠けが見える物件は、近い将来、葺き替えやカバー工法といった100万円単位の修繕が必要になる可能性が高い「買ってはいけない中古住宅」**と判断すべきです。

-

ガルバリウム鋼板などの金属屋根: 近年人気の軽量で耐久性の高い屋根材ですが、メンテナンスフリーではありません。表面に傷がつくと、そこから「サビ」が発生します。特に、棟(屋根の頂部)や谷(屋根が重なる凹部)といった板金の接合部はサビが発生しやすく、放置すれば穴が開き、雨漏りの原因となります。また、強風で板金が浮いたり、釘が抜けていたりするケースも注意が必要です。

-

瓦(和瓦、洋瓦): 瓦自体は、塗装も不要で半永久的に持つ非常に耐久性の高い素材です。しかし、瓦がズレたり、割れたりしていないかは確認が必要です。特に注意すべきは、瓦の下にある漆喰(しっくい)の劣化です。漆喰が剥がれていたり、崩れていたりすると、そこから雨水が浸入し、下地である野地板を腐らせる原因となります。

▶ 詳しくはこちら: 屋根材(スレート・瓦・ガルバリウム)の種類別メンテナンス方法と費用

4.1.2 建物の皮膚である「外壁」の劣化サイン

外壁も屋根と同様、家の防水を担う重要な部分です。素材によって劣化の現れ方が異なるため、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。

-

窯業系(ようぎょうけい)サイディング: 現在の主流である、セメント質と繊維質を主な原料とした板状の外壁材です。スレート屋根と同様、その防水性は表面の塗装に依存しています。外壁を手でそっと撫でてみてください。指に白い粉が付着しないでしょうか。 これがチョーキング現象です。紫外線によって塗料の樹脂が分解され、顔料が粉状になって現れる現象で、塗装の防水機能が低下し始めている明確なサインです。

さらに重要なのが、サイディングボードの継ぎ目を埋めている**コーキング(シーリング)**です。このコーキングが、ひび割れていたり、痩せて隙間ができていたりすると、そこは雨水の絶好の浸入口となります。サイディング本体よりもコーキングの方が寿命は短く、7年~10年で劣化が現れます。このメンテナンスが怠られている物件は、壁の内部で雨漏りが進行しているリスクを疑うべきです。

-

モルタル: 1990年代頃まで主流だった、セメントと砂を水で練った素材を塗り固めた外壁です。独特の風合いがありますが、「ひび割れ(クラック)」が発生しやすいという宿命を負っています。髪の毛ほどの細さのヘアークラックであれば、ただちに問題となることは少ないですが、名刺の厚みが入るような幅0.3mm以上の構造クラックは、雨水が内部に浸入し、構造躯体を腐食させる危険なサインです。ひび割れ周辺の塗装が膨れていたり、剥がれていたりする場合は、すでに内部で水分が滞留している証拠であり、購入には慎重な判断が求められます。

▶ 詳しくはこちら: 外壁の劣化サインを見逃すな!補修が必要な症状と放置するリスク

4.2 中から見る劣化チェックポイント

✔ここでのポイント:

建物の内部に現れる「シミ」や「カビ」、「結露」といったサインは、家の構造体を静かに蝕む「水分」の存在を示す危険信号です。これらの症状の根本原因を正しく特定することが、隠れた瑕疵(かし)を見抜き、家の真の健康状態を診断する鍵となります。

外装のチェックを終えたら、いよいよ建物内部の診断です。ここで最も重要なテーマは、木造住宅最大の敵である「水分」の痕跡を見つけ出すことです。水分は、木材を腐らせる腐朽菌や、家の土台を喰い荒らすシロアリを呼び寄せ、建物の耐震性を根幹から破壊します。私たちは、この水分がどこから来て、どこに潜んでいるのかを、探偵のように注意深く探っていかなければなりません。

4.2.1 「雨漏り」の痕跡を探せ

天井や壁の隅に「シミ」がある物件は、言うまでもなく「買ってはいけない中古住宅」の典型です。しかし、問題はそれほど単純ではありません。リフォーム済み物件の場合、シミは新しいクロスで隠されていることがほとんどだからです。

-

天井裏・小屋裏を覗く: 押入れの天井などにある点検口から、屋根裏の状態を確認させてもらいましょう。懐中電灯で照らし、屋根を支える垂木(たるき)や野地板に雨染みがないか、断熱材が濡れて黒ずんでいないかを確認します。もしカビ臭がした場合は、過去に雨漏りがあった、あるいは現在も進行中である可能性が極めて高いです。

-

窓サッシ周りの壁: 窓の上枠や、壁との取り合い部分にシミやクロスの剥がれがないかを確認します。外壁のコーキングの劣化や、サッシ自体の防水処理の不備から、雨水が浸入しているケースが非常に多く見られます。

-

不自然に新しいクロス: 部屋全体ではなく、天井の一部分や壁の一面だけクロスが新しく張り替えられている場合、それは雨漏りの痕跡を隠すための応急処置である可能性を疑うべきです。

4.2.2 家の寿命を縮める「結露」と「カビ」のサイン

結露とは、空気中の水蒸気が冷たい物体に触れて水滴に変わる現象です。冬場に窓ガラスが濡れる「表面結露」は誰もが経験したことがあるでしょう。しかし、本当に恐ろしいのは、壁の中や床下など、見えない場所で発生する壁体内結露(内部結露)です。

壁体内結露(内部結露)とは、室内の暖かい湿った空気が壁の中に侵入し、外気で冷やされた壁の内部で結露する現象です。断熱材を濡らしてその性能を著しく低下させ、柱や土台といった構造木材を腐らせる最大の原因となります。

この目に見えない危険な結露のサインは、室内の各所に現れます。

-

北側の部屋の押入れやクローゼット: 日が当たらず、空気の対流も少ないため、最も結露しやすい場所です。壁にカビが生えていないか、カビ臭がしないかを重点的にチェックします。

-

窓サッシの木枠や周辺の壁: 窓際の結露を放置した結果、木枠が黒ずんだり、腐食したりしていないかを確認します。これは、家の断熱性能が低いことを示す明確な証拠です。

-

床下の確認: 床下点検口から、基礎や土台の状態を確認します。地面が湿っていたり、土台に白い綿のようなカビ(シロアリの蟻道と間違えやすい)が付着していたりする場合、床下の換気が悪く、湿気が滞留している証拠です。これは、土台の腐食やシロアリ被害に直結する非常に危険な状態です。

これらの「水分」の痕跡は、家の健康状態を示す重要なバイタルサインです。一つでも見つけたら、その根本原因を突き止めるため、専門家による詳細な調査が必要となります。

▶ 詳しくはこちら: 家の寿命を縮める「雨漏り」の原因と調査方法|修理費用の相場は?

4.3 失敗しないホームインスペクション(住宅診断)の活用法

✔ここでのポイント:

ホームインスペクションは、中古住宅購入における最大のリスクヘッジです。数万円の費用で、将来発生しうる数百万のリスクを回避できる、極めてコストパフォーマンスの高い投資と捉え、売り主側の情報ではなく、自ら依頼した第三者の専門家の目で、建物の健康状態を丸裸にすることが不可欠です。

ここまで、ご自身でできる劣化のチェックポイントを解説してきました。しかし、床下や小屋裏の詳細な調査や、構造的な問題の判断は、専門的な知識と経験がなければ困難です。そこで、あなたのような合理的な判断を求める方にこそ、絶対に活用していただきたいのがホームインスペション(住宅診断)です。

ホームインスペクション(住宅診断)とは、住宅に精通したホームインスペクター(住宅診断士)が、第三者的な立場から、また専門家の見地から、住宅の劣化状況、不具合事象の有無、改修すべき箇所やその時期、おおよその費用などを見きわめ、アドバイスを行う専門業務です。

4.3.1 「ホームインスペクション」と「耐震診断」の違い

ここで混同してはならないのが、「ホームインスペクション」と「耐震診断」の違いです。

-

ホームインスペクション: 主に建物の「劣化」や「不具合」を診断します。いわば、人間ドックのような「健康診断」です。雨漏り、シロアリ被害、給排水管の漏れなど、主に「コンディション」をチェックします。

-

耐震診断: 建物の「地震に対する強さ」を診断します。壁の量や配置、基礎の状態などを調査し、構造計算によって耐震性能を数値化する「体力測定」です。

この二つは目的が異なります。理想は、両方を実施することです。特に旧耐震の物件や、築20年以上の木造住宅を購入する場合は、耐震診断は必須と考えるべきです。

4.3.2 ホームインスペクションを成功させるための鉄則

ホームインスペクションの費用は、5万円~10万円程度が相場です。この投資を最大限に活かすために、以下のポイントを心掛けてください。

-

必ず「自分で」依頼する: 不動産会社が紹介する、あるいは売主側がすでに実施済みのインスペクションは、立場上、買い主にとって不利な情報が伏せられている可能性があります。必ず、利害関係のない第三者のインスペクターを、ご自身の責任で選定し、依頼しましょう。

-

インスペクターの「専門性」を見極める: インスペクターにも得意分野があります。戸建ての性能向上リノベーションを前提とするならば、建築士の資格を持ち、木造の構造や断熱に詳しいインスペクターを選ぶことが重要です。

-

診断には必ず「立ち会う」: 報告書を読むだけでなく、診断のプロセスに立ち会い、インスペクターから直接、劣化の状況やその原因、考えられる対策について説明を受けましょう。その場で質問することで、報告書だけでは分からないニュアンスや、リスクの大小を肌で感じることができます。

ホームインスペクションは、中古住宅という「ブラックボックス」を可視化し、あなたの不安を、客観的なデータに基づいた「確信」に変えるための最強のツールです。このプロセスを省略することは、羅針盤を持たずに航海に出るようなものだと、私たちは考えています。

▶ 詳しくはこちら: ホームインスペクション(住宅診断)とは?費用と流れ、業者選びの注意点

コラム【2025年以降の新常識④】家の「燃費」が資産価値になる時代

2025年の省エネ基準適合義務化は、住宅の価値基準に「燃費」という新しい物差しを導入します。これまで解説してきた「結露」や「カビ」といった劣化のサインは、単なる不具合ではなく、「その家の断熱性能が低く、燃費が悪いこと」の動かぬ証拠として、資産価値に直接マイナスの影響を与えるようになります。

これからのインスペクションでは、「雨漏りはありますか?」という問いに加え、「断熱欠損はありませんか?」「気密性は確保されていますか?」という問いが、同じくらい重要な意味を持つようになるのです。

次の章では、こうした目に見える劣化だけでなく、法律というもう一つの目に見えないリスク、「違法建築」の問題に切り込んでいきます。知らずに手を出すと、身動きが取れなくなる深刻な罠について学びましょう。

【買ってはいけない中古住宅⑤】

その家、資産価値ゼロかも?「違法建築」2つの時限爆弾とは

章の概要: 中古住宅市場には、法律という絶対的なルールから逸脱した「違法建築」や「既存不適格」と呼ばれる物件が、残念ながら数多く存在します。これらの物件は、相場より安価であることから一見魅力的に映るかもしれませんが、その裏にはあなたの不動産計画そのものを根底から覆しかねない、極めて深刻なリスクが潜んでいます。

この章では、似て非なる「違法建築」と「既存不適格」の決定的な違いを明確にし、それらがもたらす「住宅ローンが組めない」「リノベーションができない」という2大時限爆弾の正体を、プロの視点から徹底的に解き明かします。

結論として、これらの法的に瑕疵(かし)のある物件は、たとえ価格が安くても、将来の資産価値、資金計画、そして改修の自由度を著しく損なうため、原則として絶対に手を出してはいけません。

この章を深く理解することで、あなたは価格の安さという甘い罠に惑わされることなく、法的にクリーンで、将来にわたって安心して所有・改修できる、真に価値ある中古住宅だけを選び抜くための、不可欠な法的リテラシーを身につけることができます。

5.1 「違法建築」と「既存不適格」の決定的違い

✔ここでのポイント:

「違法建築」と「既存不適格」は、どちらも現行の建築基準法に適合しない状態を指しますが、その成り立ちと法的な扱いは全く異なります。「違法建築」が意図的なルール違反であるのに対し、「既存不適格」は法改正によって後からルールに適合しなくなった状態です。この違いを正しく見分けることが、物件が抱えるリスクの深刻度を測る第一歩となります。

中古住宅の物件資料を見ていると、「既存不適格」「違法建築の可能性あり」といった記載を目にすることがあります。これらは専門用語に聞こえるかもしれませんが、あなたの資産計画に致命的な影響を与えかねない、極めて重要な警告表示です。この二つの言葉の意味を混同したまま物件選びを進めることは、地雷原の地図を読み間違えることに等しく、絶対に避けなければなりません。私たちプロは、この二つを全くの別物として捉え、リスクのレベルを判断しています。

5.1.1 生まれた時からルールを破っている「違法建築」

違法建築とは、その名の通り、建築された時点、あるいはその後の増改築の時点で、建築基準法や関連法規に違反して建てられた建物のことです。これは、意図的であるか、知識不足による過失であるかにかかわらず、明確なルール違反行為の結果として生まれた状態を指します。

違法建築とは、建築基準法や都市計画法などの法令に定められた手続き(建築確認申請など)を経ずに、あるいは許可された内容とは異なる形で建築・増改築された建築物を指します。

具体的には、以下のようなケースが典型的な違法建築にあたります。

-

建ぺい率・容積率オーバー: 土地ごとに定められた「建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)」や「容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)」の上限を超えて、建物を大きく建ててしまっている状態。

-

無許可の増築: 建築後に、建築確認申請を行わずにサンルームや物置、部屋などを増築したケース。たとえ10㎡以下の小規模な増築であっても、防火・準防火地域では原則として申請が必要であり、これに違反している物件は非常に多く存在します。

-

接道義務違反: 第1章で解説した接道義務を満たしていない土地に、何らかの特例や例外規定を用いることなく、違法に建築された建物。

ITプロジェクトに例えるなら、「違法建築」とは、最初からライセンス違反のソフトウェアを使い、セキュリティ基準を無視したハードウェアでシステムを構築してしまうようなものです。そのシステムは一見動いているように見えても、根本的なコンプライアンス違反を抱えており、いつ強制的に停止させられても文句は言えません。是正するには、システム全体を作り直すに等しい、莫大なコストと手間がかかるのです。

5.1.2 時代の変化でルールに合わなくなった「既存不適格」

一方、既存不適格とは、建築された当時は完全に適法であったものの、その後の法改正によって、現行の法律の基準に適合しなくなってしまった建物を指します。これには、所有者の側に一切の非はありません。

既存不適格建築物とは、建築時には適法であったものが、その後の法令の改正や都市計画の変更などにより、現行の規定に適合しなくなった建築物のことです。

「既存不適格」の最も代表的な例が、第3章で詳しく解説した**「旧耐震基準」の建物**です。1981年の新耐震基準の施行により、それ以前に建てられた建物は、耐震性能において現行基準を満たさない「既存不適格」となりました。その他にも、以下のようなケースが考えられます。

-

用途地域の変更: 建築当時は問題なかったが、その後の都市計画の変更で、その土地の「用途地域」が変わり、建物の高さや用途が現行の制限に抵触してしまった。

-

日影規制の強化: 建築後、周辺地域の規制が強化され、建物の高さが現行の日影規制に適合しなくなった。

先ほどのITプロジェクトの例で言えば、「既存不適格」とは、5年前に最新のスペックで構築したサーバーが、その後のセキュリティ基準の高度化によって「推奨されない構成」になってしまった状態に似ています。直ちに違法というわけではなく、そのまま使い続けることは許容されますが、大規模なシステムアップデート(リノベーション)を行う際には、新しいセキュリティ基準(現行法)に合わせて、サーバー全体(建物全体)の刷新を求められる、というわけです。

5.1.3 どう見分けるか?鍵は「検査済証」と「増築の痕跡」

では、この二つをどう見分ければよいのでしょうか。最も重要な手がかりとなるのが、「検査済証」の有無です。

検査済証とは、建築工事が完了した際に、その建物が建築確認申請の通りに、かつ建築基準法に適合して建てられていることを、行政(または指定確認検査機関)が検査し、証明する書類です。

もし「検査済証」が存在し、かつ、現在の建物の形状や面積が、建築当初の図面と一致しているのであれば、その建物が抱える法的な問題は「既存不適格」である可能性が極めて高いと言えます。

逆に、「検査済証」が存在しない、あるいは、図面と明らかに異なる増築の痕跡(外壁のつなぎ目や色の違いなど)が見られる場合は、「違法建築」のリスクを強く疑うべきです。これらは、中古住宅の見分け方において、極めて重要な判断材料となります。

▶ 詳しくはこちら:

確認申請リフォームで必要になる検査済証

➡️『検査済証 ない場合の対処法【2025年最新完全ガイド】』

確認申請リフォームで必要になる検査済証

➡️『検査済証のない建物の大規模リフォーム必見!法適合調査の完全ガイド』

5.2 違法建築がもたらす2大リスク「住宅ローン」と「増改築」

✔ここでのポイント:

違法建築物件が抱えるリスクは、大きく「住宅ローンが組めない」という資金調達の問題と、「将来の増改築ができない」という資産活用の問題に集約されます。これらは、購入時だけでなく、所有し続ける限りあなたを縛り付け、最終的には売るにも売れない「負の資産」と化す、二つの時限爆弾です。

「違法建築でも、安く買えるならいいじゃないか」「現金で買うから住宅ローンは関係ない」。そう考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、それはあまりにも危険な判断です。違法建築物件が抱えるリスクは、単に「法律違反」という言葉の響き以上に、あなたの資産計画全体を致命的に破壊する力を持っています。

5.2.1 リスク①:金融機関から「資産価値ゼロ」と見なされる「住宅ローン」の壁

なぜ、違法建築物件は住宅ローンの審査に通らないのでしょうか。それは、金融機関の視点に立てば極めて明快です。銀行にとって、あなたが購入する不動産は、万が一返済が滞った際の「担保」です。しかし、違法建築物件は、法的な瑕疵を抱えているため、一般市場での売却が極めて困難です。つまり、銀行から見れば「担保価値のない不動産」であり、融資のリスクが非常に高いのです。

一部のノンバンクなどでは、高金利を条件に融資を受けられるケースも稀にありますが、あなたのような合理主義者でコストパフォーマンスを重視する方にとって、それは決して賢明な選択とは言えないでしょう。

そして、この問題は現金購入者にとっても無関係ではありません。あなたがその家を将来売却しようと考えた時、次の買主もまた、住宅ローンを組めないという同じ壁に直面します。買い手が現金購入できる富裕層などに極端に限られるため、あなたの不動産は著しく流動性が低い(売りたい時に売れない)状態に陥ります。結果として、相場より大幅に低い価格で買い叩かれるか、最悪の場合、買い手がつかない「塩漬け物件」となってしまうのです。これは、資産形成を目指す上で、致命的な失敗と言わざるを得ません。

5.2.2 リスク②:触れると爆発する「増改築」の罠

「購入後は、自分たちの手で少しずつリフォームしていけばいい」。そんな計画も、相手が違法建築物件では成り立ちません。

前述の通り、一定規模以上のリノベーションを行う際には、建築確認申請という行政への手続きが必要となります。この申請が提出されると、行政は計画部分だけでなく、建物全体が「現行の」建築基準法に適合しているかをチェックします。

もし、あなたの家が建ぺい率をオーバーしている違法建築だった場合、どうなるでしょうか。行政はこう告げるでしょう。「増築を許可する前に、まず既存の建ぺい率オーバーの部分を解体して、適法な状態に戻してください」。

これは、ITプロジェクトに例えるなら、新しい機能を追加しようとしたら、システムの根幹であるOSが古すぎることが発覚し、「まずOSを最新版にフルアップデートしないと、いかなる追加開発も認めない」と通告されるようなものです。追加機能の開発費とは別に、想定外の莫大なOSアップデート費用が発生し、プロジェクトは頓挫します。

実際に、私たちのお客様の中にも、中古で購入した家の2階に子供部屋を増築しようと計画したところ、そもそも家全体が容積率をオーバーしていた違法建築であることが判明し、増築はおろか、既存部分の減築(建物を小さくすること)を指導され、計画を断念せざるを得なかった方がいらっしゃいます。

2025年の法改正(4号特例縮小)以降は、建築確認の審査がより厳格化されることが予想されます。これまで見過ごされてきたような軽微な違反も、見逃されることはなくなるでしょう。違法建築物件に手を出してしまうことは、いつ爆発するかわからない時限爆弾を抱え込むことと同義なのです。

コラム【2025年以降の新常識⑤】「見て見ぬふり」が通用しなくなる違法建築の末路

2025年の法改正は、これまで「グレー」であったものに「黒」という明確な判定を下す時代の幕開けです。構造の安全性が厳格に問われるようになると同時に、建築確認のプロセス全体がより厳密になることは間違いありません。

そうなれば、違法建築物件を「既存不適格です」と偽って取引したり、違法な増築部分を隠して売却したりといった、悪質な行為はますます通用しなくなります。そして、一度「違法建築」のレッテルを貼られた物件は、資産価値がゼロになるだけでなく、行政からの是正命令の対象となるリスクさえ負うことになります。

中古住宅選びとは、単に家を選ぶ行為ではありません。その家が準拠してきた「法律」と「歴史」を正しく読み解く行為でもあるのです。次の章では、その歴史を正しく読み解くための、最も重要な「証拠書類」について解説します。

【買ってはいけない中古住宅⑥書類編】

「検査済証」がない家は時限爆弾⁉ プロが教える必須書類3点セット

章の概要: これまでの章で、土地、構造、耐震、劣化、法律という、中古住宅に潜む様々なリスクを見抜く「眼」を養ってきました。しかし、それらのリスクを客観的に検証し、あなたの計画を確固たるものにするための、決定的に重要な要素が「書類」です。2025年の法改正以降、これまで以上にその重要性が爆上がりする「検査済証」や「設計図書」。これらの書類は、単なる紙切れではありません。それは、その家の出自と健康状態を証明する「カルテ」であり、性能向上リノベーションという大手術を成功させるための「設計図」そのものです。

結論として、2025年以降の常識では、これらの重要書類が揃っているか否かが、中古住宅の資産価値そのものを決めると言っても過言ではありません。書類が揃った家は未来への拡張性を秘めた「お宝物件」となり得る一方、書類のない家は、大規模なリノベーションが不可能で、将来売るにも売れない「負債」と化すリスクをはらんでいます。 この章では、どの書類がなぜ重要なのか、そしてそれらをどう読み解き、どう手に入れるべきかを、具体的かつ実践的に解説します。この知識を身につけることで、あなたは中古住宅というブラックボックスの蓋を開け、その中身を白日の下に晒し、確信を持って投資判断を下すことができるようになります。

6.1 なぜ「検査済証」と「図面」が生命線になるのか?

✔ここでのポイント:

2025年の「4号特例縮小」により、リノベーション時の構造安全性の証明が厳格化されるため、「検査済証」と「設計図書(図面)」は、その家の法的正当性と技術的解析可能性を担保する“生命線”となります。これらの書類がなければ、構造計算というリノベーションのスタートラインにすら立てず、その物件は将来の資産価値を大きく損なうことになります。

ITプロジェクトマネージャーであるあなたなら、ソースコードや設計仕様書なしに、大規模なシステム改修に臨むことの危険性を痛いほどご存知のはずです。何が、どのような思想で、どう作られているか分からない「ブラックボックス」に手を入れることは、無謀以外の何物でもありません。

中古住宅のリノベーションも、全く同じです。そして、その「ソースコード」や「設計仕様書」にあたるのが、これから解説する「検査済証」や「設計図書」なのです。

これまでは、小規模な木造住宅であれば、これらの書類がなくても、経験則に基づいてリフォームが行われるケースも少なくありませんでした。しかし、2025年の法改正(4号特例縮小)は、その牧歌的な時代に終止符を打ちます。

6.1.1 構造計算の「前提条件」としての書類の価値

第2章で詳しく解説した通り、2025年以降、間取り変更などを伴う大規模リノベーションで必要となる建築確認申請の際には、その建物の構造安全性を証明することが、これまで以上に厳格に求められます。その証明の根幹をなすのが構造計算です。

そして、この構造計算を行うためには、大前提として以下の情報が絶対に必要となります。

-

どのような仕様で建てられたか(柱や梁の寸法、壁の配置、基礎の形式など)

-

その仕様が、建築当時に適法であったことの証明

これらの情報を客観的に示す唯一の証拠が、「設計図書」であり、「検査済証」なのです。もしこれらの書類がなければ、私たちはどうやってその家の安全性を計算すればよいのでしょうか。壁をすべて剥がして、柱の太さや釘の種類を一本一本確認し、基礎の形状を実測するのでしょうか。それは、システムをリバースエンジニアリングするようなもので、膨大な時間とコストがかかるだけでなく、そもそも建築当初の正確な情報を完全に復元することは不可能です。

結果として、書類のない家は「構造計算が不可能、または著しく困難」という烙印を押されることになります。

6.1.2 書類がない家がたどる「負のスパイラル」

構造計算が困難であるという事実は、以下のような致命的な「負のスパイラル」を引き起こします。

-

大規模リノベーションができない: 構造安全性を証明できないため、建築確認申請を伴うような自由な間取り変更や増築の許可が下りません。あなたの「自分たちのライフスタイルに合わせた住まい」という夢が、ここで頓挫します。

-

住宅ローンが組めない: 金融機関は、将来の拡張性や資産価値が著しく低い物件への融資をためらいます。特に、リノベーション費用と一体で組むローンは絶望的です。

-

将来売却できない: あなたがその家を手放そうとしても、次の買主もまた、同じ「リノベーションできない」「ローンが組めない」という問題に直面します。結果、買い手は極端に限られ、資産価値は暴落します。

これが、私たちが「書類がない家は、時限爆弾を抱えているのと同じだ」と警告する理由です。2025年以降、「検査済証がない」という事実は、中古住宅市場において、これまでとは比較にならないほど重いハンディキャップとなることを、どうか肝に銘じてください。

▶ 詳しくはこちら:

確認申請リフォームで必要になる検査済証

➡️『検査済証 ない場合の対処法【2025年最新完全ガイド】』

確認申請リフォームで必要になる検査済証

➡️『検査済証のない建物の大規模リフォーム必見!法適合調査の完全ガイド』

6.2 最低限確認すべき書類リストとその見方

✔ここでのポイント:

中古住宅の購入前に、最低でも「建築確認台帳記載事項証明書(検査済証の有無がわかる)」「設計図書(特に平面図・立面図)」「登記簿謄本」の3点セットを確保することが、リスク管理の絶対条件です。これらの書類を正しく読み解くことで、その家の法的・物理的な素性を明らかにし、合理的な投資判断を下すことができます。

では、具体的にどの書類を、どのようにチェックすればよいのでしょうか。ここでは、あなたが中古住宅の内覧や交渉の際に、不動産会社の担当者に「これとこれを見せてください」と明確に要求すべき、最重要書類リストとその見方を解説します。これらは、あなたのプロジェクトにおける必須の「要求仕様書」です。

6.2.1 家の「適法性」を証明する出生証明書:建築確認・検査済証関連

これらの書類は、その家が建築当時に、法律に則って計画され、建てられたことを証明する、最も重要な公的書類です。

-

検査済証(けんさずみしょう): 【概要】 建物が完成した際に、建築確認申請の通りに建てられているかを役所(または指定確認検査機関)が検査し、合格したことを証明する書類。 【プロの視点】 これが原本で存在するなら、これ以上ないお墨付きです。建築当時に「違法建築」ではなかったことの強力な証明となります。しかし、特に2000年以前の古い住宅では紛失しているケースが8割以上です。原本がないことに落胆する必要はありません。重要なのは、「検査を受けているという事実」です。その事実を確認するために、次の書類が切り札となります。

-

建築確認台帳記載事項証明書(けんちくかくにんだいちょうきさいじこうしょうめいしょ): 【概要】 その建物が「いつ建築確認を受け」「いつ完了検査を受けたか」といった行政の記録を証明する書類。市区町村の建築指導課などで取得できます。 【プロの視点】 これこそが、中古住宅の素性を知るための最重要書類です。この証明書を取得し、「検査済番号」の欄に記載があれば、検査済証が交付された事実が確定します。逆にここに記載がなければ、検査を受けていない、あるいは検査に合格しなかった可能性が高いと判断できます。私たちは、この書類の有無を、物件調査の初期段階で必ず確認します。

-

▶ 詳しくはこちら:

確認申請リフォームで必要になる検査済証

➡️『中古戸建をこれから購入予定の方はこちら「台帳記載事項証明書とは 取得方法は?」へ』

6.2.2 リノベーションの設計図:設計図書(せっけいとしょ)

これは、その家が「どのように作られたか」を示す、技術情報のすべてです。性能向上リノベーションを計画する上で、宝の地図とも言える書類群です。

-

設計図書(特に、確認申請図面に含まれる5点セット):

-

平面図: 各階の間取り、部屋の広さ、柱の位置などがわかる。間取り変更の検討に不可欠。

-

立面図: 建物を東西南北から見た外観図。窓の高さや位置、屋根の形状がわかる。

-

断面図: 建物を垂直に切断した図。各階の高さや天井裏、床下の空間寸法がわかる。断熱改修の計画に重要。

-

配置図: 敷地に対して建物がどのように配置されているかがわかる。

-

矩計図(かなばかりず): 建物の各部分の寸法や仕様が詳細に描かれた断面詳細図。使用されている部材や断熱材の仕様を推測する手がかりになる。 【プロの視点】 これらの図面があれば、私たちはあなたが物件を購入する前に、かなり精度の高いリノベーション計画と概算見積もりを作成することが可能です。例えば、平面図と矩計図があれば、構造計算の前段階である「壁量計算」を行い、必要な耐震補強のボリュームを予測できます。「この壁は抜けるか」「ここに新しい窓を設置できるか」といった具体的な検討が、机上で可能になるのです。図面がなければ、これら全てを現地での実測と、壁や天井を壊してからの推測に頼らざるを得ず、計画の精度と予算の確実性が著しく低下します。

-

-

6.2.3 権利関係の証明書:登記簿謄本(とうきぼとうほん)

これは、その不動産の「所有者は誰か」「どのような仕様で登録されているか」を示す、法務局が管理する公的な記録です。

-

建物登記簿謄本(建物全部事項証明書): 【概要】 所在地、家屋番号、床面積、構造(例:木造スレート葺2階建)、建築年月日、そして所有者の氏名・住所などが記載されています。 【プロの視点】 まず確認すべきは**「所有者」です。売主を名乗る人物と、登記簿上の所有者が一致しているかを確認します。所有者が複数いる「共有名義」の場合は、共有者全員の売却同意がなければ契約は成立しません。また、「乙区」という欄に抵当権**(金融機関からの借入の担保設定)が残っていないかも重要です。売買の際には売主の責任で抹消されるのが通常ですが、この確認を怠ると、他人の借金の担保付きの家を買ってしまうという最悪の事態も考えられます。建築年月日も、旧耐震か新耐震かを判断する一次情報として役立ちます。

これらの書類は、いわば中古住宅の「健康診断書」であり「履歴書」です。これらを事前に精査し、その家の素性を丸裸にすること。それこそが、合理主義者であるあなたが、「中古住宅は闇が深い」という漠然とした不安を打ち破り、科学的根拠に基づいた投資判断を下すための、唯一無二の方法なのです。

▶ 詳しくはこちら:

コラム【2025年以降の新常識⑥】書類がない家は「時限爆弾」を抱えているのと同じ

繰り返しになりますが、2025年以降、書類の価値は劇的に高まります。これまで不動産業界の一部では「古い家だから書類がなくて当たり前」という風潮がありましたが、その常識はもはや通用しません。

もしあなたが検討している物件にこれらの重要書類がない場合、それは「現状のまま住み続ける」ことしか許されない、将来性のない不動産である可能性が高いと認識してください。安易な価格交渉で手に入れたとしても、それは将来、あなた自身や、あるいはあなたの資産を相続するご家族が処理に窮する「負の遺産」となりかねません。

書類の確認は、面倒な手続きではありません。あなたの未来を守るための、最も重要なリスク管理です。次の最終章では、これらの知識を総動員し、プロが実践する「お宝物件」の具体的な探し方について、その秘訣を特別に公開します。

【買ってはいけない中古住宅の見分け方⑦】YouTube動画(こちらのコンテンツの動画解説です)

【買ってはいけない中古住宅⑦】【プロの常識】キレイな中古住宅は買うな!

内装ボロボロの家が「お宝」である本当の理由

第7章:【特別公開】プロだけが知る、性能向上リノベで「狙うべき」お宝物件

~2025年の新常識で、ライバルに差をつけろ!~

章の概要: これまでの全ての知識は、この最終章で語る「究極の答え」にたどり着くための布石です。私たちは、5000棟以上の現場で「買ってはいけない家」と同時に、その対極にある「磨けば光るお宝物件」を数多く再生してきました。

この章では、2025年の法改正という新常識を前提とした上で、私たちプロが、性能向上リノベーションで新築を超える資産価値を生み出すために、一体どのような中古住宅を「意図的に」狙っているのか、その具体的な選定基準を特別に公開します。その核となるのが、法的な制約を回避しつつ、コストを抑え、性能を最大化する究極の戦略「内部ハーフスケルトンリフォーム」です。表面的な美しさに惑わされず、むしろ多少古びていても、改修コストを合理的に抑え、性能向上にこそ予算を集中できる物件。それこそが、賢明な投資家であるあなたが探すべき「金の卵」です。

結論として、性能向上リノベーションを前提とするならば、物件を見る視点を180度転換し、「内装や設備のキレイさは無視」「外壁はモルタル仕上げを狙う」「階段と屋根の状態は妥協しない」という鉄則を守ることで、あなたは最もコストパフォーマンスに優れた、最高の原石を手に入れることができます。 ここで語られるのは、巷の不動産情報サイトには決して載ることのない、現場のプロだけが知る、実践的かつ本質的な物件選びの最終回答です。

7.1 視点を変えろ!プロが「無視する」ポイント

✔ここでのポイント:

性能向上リノベーションを前提とする場合、中古住宅の内覧時にチェックすべきポイントは、一般の購入者とは全く異なります。内装の美しさや住宅設備の最新性は、将来の解体を前提とする我々にとっては価値ゼロであり、むしろその分だけ物件価格が上乗せされた「割高な買い物」でしかありません。

「うわあ、キッチンが新品で綺麗!」「壁紙も張り替えてあって、すぐ住めそう」。

中古住宅の内覧に訪れた際、多くの人がまずこのような表面的な美しさに心を奪われます。しかし、その瞬間こそが、最も陥りやすい「罠」なのです。もしあなたが、その家を終の棲家とし、新築を超えるレベルの快適性と安全性を手に入れるための「性能向上リノベーション」を本気でお考えなら、まずその「見た目が綺麗=良い物件」という呪縛から自らを解き放たなければなりません。

7.1.1 なぜ「内装・設備のキレイさ」は価値ゼロなのか

私たちプロが中古住宅のポテンシャルを評価する際、内装や住宅設備の状態は、評価項目から完全に除外します。極論すれば、キッチンが30年前のものであろうと、壁紙が汚れていようと、全く問題にしません。

なぜなら、それらは全て、性能向上リノベーションの過程で「いずれにせよ解体・撤去されるもの」だからです。

ITプロジェクトに例えるなら、これはサーバーの性能を根本から刷新するプロジェクトにおいて、筐体(ケース)のデザインや、プリインストールされているお試し版ソフトの有無を評価するようなものです。

プロジェクトマネージャーであるあなたなら、それが無意味であることは即座に理解できるでしょう。本当に重要なのは、CPUやメモリ、ストレージといったコア・コンポーネントの性能と拡張性のはずです。

住宅も全く同じです。私たちが手掛ける性能向上リノベーションとは、床・壁・天井をすべて解体して構造躯体を剥き出しにする「スケルトン状態」から、断熱・気密・耐震というコア・コンポーネントを最新の新築住宅基準、あるいはそれを超えるレベルまで再構築する工事です。

その過程で、既存のキッチンやユニットバス、内装材はすべて不要となります。

つまり、あなたが「綺麗だ」と感じたその内装に支払う物件価格の上乗せ分は、解体費用を払って捨てるものに対して、お金を払っていることと同義なのです。合理的なコストパフォーマンスを重視するならば、これほど無駄な投資はありません。

7.1.2 最も避けるべき「中途半端なリフォーム済み物件」という罠

そして、この観点から見て、私たちが最も避けるべきだと考えているのが、不動産会社などが販売目的で表面的なリフォームを施した、いわゆる「リフォーム済み物件」です。

これらの物件は、販売価格を最大化するために、低コストで見栄えが良くなる「壁紙の張替え」「床材の上貼り」「安価な住宅設備の交換」といった化粧直しが中心です。もちろん、その裏側にある断熱材の欠損や、構造躯体の劣化、耐震性の不足といった、住宅の根本的な問題には一切手が付けられていません。

これは、ユーザー体験を全く改善しないまま、UI(ユーザーインターフェース)のデザインだけを美しく見せかけたアプリケーションのようなものです。一見すると魅力的ですが、根本的なパフォーマンスは劣悪なまま。さらに悪いことに、その美しいUIのために、あなたは割高な価格を支払わされているのです。

もしあなたがこのような物件を購入し、真の性能向上リノベーションを行おうとすれば、どうなるでしょうか。まず、購入時に支払った「見せかけのリフォーム」の費用プレミアムが無駄になります。そして、その新しいはずの内装や設備を、解体費用を払って撤去し、そこからようやく本来あるべき性能向上のための工事を始めることになるのです。これは、まさに「負の遺産」からのスタートであり、コストパフォーマンスの観点からは最悪の選択と言わざるを得ません。

中古戸建てリノベーションで成功するための第一歩。それは、むしろ「内装がボロボロで、設備も古い、だからこそ安く買える物件」にこそ、最高のポテンシャルが眠っているという、プロの視点を持つことなのです。

7.2 ココだけは見ろ!リノベ総額を抑える「金の卵」の条件

✔ここでのポイント:

性能向上リノベーションの総額コストを抑え、最高のコストパフォーマンスを実現するための鍵は、「解体・撤去」ではなく「性能向上」そのものに予算を集中できる物件を選ぶことです。そのためにプロが絶対に見るべきは、「外壁の仕上げ」「階段の状態」「屋根の状態」という、後から変更すると莫大な費用や法的な手間が発生する3つの重要項目です。

では、内装や設備を無視する代わりに、私たちは一体どこに注目して「お宝物件」を見つけ出しているのでしょうか。それは、「性能向上リノベーションの過程で、余計なコストや法的な手続きを発生させないポテンシャルを持っているか」という一点に尽きます。これからお話しするのは、5000棟の現場経験から導き出された、リノベーション総額を数百万円単位で左右する、極めて実践的な物件選定の法則です。

7.2.1 最重要条件①:外壁は『モルタル仕上げ』を狙え!

意外に思われるかもしれませんが、私たちが最も重視するポイントの一つが「外壁の仕上げ」です。そして結論から言えば、狙うべきは圧倒的に「モルタル壁」です。

モルタル壁とは、セメントと砂を水で練った材料を、職人が手で塗り上げて仕上げる伝統的な外壁です。

その理由は、2025年の省エネ基準義務化以降、快適で資産価値の高い家を実現するためには、断熱性能の低い既存サッシ(窓)の交換が、ほぼ必須の工事となるからです。住宅の熱の出入りは、その約5割~7割が窓から生じています。窓の性能を向上させずして、断熱リノベーションはあり得ません。

そして、この窓交換の際に、外壁の仕上げがコストを大きく左右するのです。

-

モルタル壁の場合: 既存の窓を撤去し、新しい高性能サッシを取り付けた後、その周りに生じた隙間や段差を、再度モルタルを塗り、部分的に塗装することで、比較的安価かつ綺麗に補修することができます。職人の手仕事で作られた壁だからこそ、後からの補修も手仕事で柔軟に対応できるのです。

-

サイディング壁の場合: 工場で生産されたパネル状の外壁材であるサイディングの場合、窓のサイズや位置を変えると、既存のサイディングを部分的にカットする必要があります。しかし、製造から10年以上経過したサイディングは、紫外線で色褪せているため、新しいサイディングで部分補修すると、そこだけ色が合わずにパッチワークのような無残な見た目になってしまいます。

これを避け、美しい外観を維持するためには、結局、外壁全体のサイディングを張り替えるか、上から重ね張り(カバー工法)するという、数百万円規模の追加工事が発生してしまうのです。

つまり、モルタル壁の家を選ぶことは、将来の高性能サッシへの交換費用を、構造的に安く抑えるための、極めて合理的な戦略なのです。

▶ 詳しくはこちら: モルタル壁とサイディング壁、リフォームしやすいのはどっち?費用と特徴を比較

7.2.2 重要条件②:『階段』と『屋根』の状態は妥協するな

次に見るべきは、「階段」と「屋根」です。この二つに共通するのは、「もし大規模な改修が必要になった場合、高額な費用がかかるだけでなく、厄介な法的手続き(建築確認申請)の引き金になりかねない」という点です。

-

階段の状態: 「勾配が急すぎる」「踏板がすり減って危険」といった理由で階段を架け替える工事は、建築基準法上「大規模の修繕」に該当する可能性が高くなります。そうなると、前述の通り建築確認申請が必要となり、建物全体を現行の耐震基準などに適合させるための、想定外の追加工事と費用が発生する「蟻地獄」に陥るリスクがあります。したがって、階段は、多少のきしみは許容範囲としても、構造的にしっかりしており、勾配も緩やかで、そのまま使い続けられる状態であることが望ましいのです。

-

屋根の状態: 屋根は、状態が悪ければ雨漏りに直結する最重要パーツです。葺き替えやカバー工法には100万円以上の費用がかかります。この費用を、断熱や耐震といった、家の性能を直接向上させる部分に回すためにも、屋根の劣化が少なく、少なくとも今後10年は大規模なメンテナンスが不要な状態であることが、コストパフォーマンスの観点から極めて重要となります。

7.2.3 注意点:古すぎる『板張り』の家は避けよ

最後に、注意すべき物件として「古すぎる木の外壁(板張り)の家」を挙げておきます。築50年、60年といった古民家の中には、趣のある板張りの外壁を持つものがあります。しかし、その板壁や、その下の構造躯体が著しく劣化している場合、外壁の改修が「大規模の修繕」と見なされ、やはり建築確認申請が必要となる可能性が高まります。そうなれば、階段の架け替えと同様に、建物全体の適法性を問われることになり、計画が複雑化・高コスト化します。趣とコストは、常にトレードオフの関係にあることを理解しておく必要があります。

▶ 詳しくはこちら: 中古住宅の階段リフォーム|種類・費用・確認申請が必要なケース

7.3 プロが実践する最強の戦略「内部ハーフスケルトン」とは?

✔ここでのポイント:

建築確認申請という法的なハードルを回避し、コストを合理的に抑えながら耐震・断熱性能を最大化する最も効果的な手法が「内部ハーフスケルトンリフォーム」です。この戦略を理解することで、なぜ「モルタル壁」や「古い家の無筋基礎」が決してデメリットではないのか、その全てのロジックが繋がります。

ここまで解説してきた「無視するポイント」と「狙うべきポイント」。これらの知識は、ある一つの最強の戦略へと収斂していきます。それが、私たちプロが性能向上リノベーションの現場で最も多用する「内部ハーフスケルトン」という手法です。

7.3.1 「建築確認申請」を回避する合理的な選択

まず、大前提として理解すべきは、リノベーションにおける建築確認申請の存在です。建築基準法では、建物の主要構造部(柱、梁、耐力壁、床、屋根、階段など)の過半(1/2超)にわたる修繕や模様替えを行う場合、「大規模の修繕・模様替」と定義され、原則として建築確認申請が必要となります。この申請を行うと、建物全体を現行の法律に適合させることが求められるため、想定外の費用や制約が発生するリスクがあります。

そこで私たちは、この「主要構造部の改修を1/2以下に抑える」ことで、建築確認申請を回避し、純粋な性能向上にコストとエネルギーを集中させる戦略を取ります。外壁や屋根を触らず、主に内部の解体にとどめることから、これを「内部ハーフスケルトン」と呼んでいます。

7.3.2 「内部ハーフスケルトン」で実現できる最高性能

この戦略によって、具体的にどのような工事を行い、どれほどの性能が実現できるのでしょうか。

-

工事内容:

-

内部の床・壁・天井をすべて解体し、構造躯体とサッシのみの状態にします。

-

外周に面する4面の壁の内側から、高性能な断熱材(例:セルロースファイバーなど)を隙間なく充填します。

-

最上階の天井裏、および1階の床下にも同様に断熱材を充填します。

-

既存の断熱性能が低いサッシと玄関ドアをすべて撤去し、最新の高性能な断熱サッシ・ドアに入れ替えます。

-

耐震診断に基づき、必要な箇所に耐力壁の追加や金物の補強を行います。

-

-

達成可能な性能レベル: この一連の工事により、建築確認申請を避けるという制約の中でも、耐震性は最高等級である「上部構造評点1.5(耐震等級3相当)」以上、断熱性は2025年の新基準をも上回る「断熱等級6」をクリアすることが十分に可能です。

7.3.3 全てのロジックが繋がる「一点」

そして、この「内部ハーフスケルトン」という戦略こそが、前セクションで解説した「狙うべき物件の条件」の全ての答えとなります。

-

なぜモルタル壁なのか? 「断熱等級6」を達成するためには、高性能サッシへの交換が必須です。この戦略では外壁を触らないため、サッシ交換に伴う外壁補修をいかに低コストで抑えるかが鍵となります。サイディング壁では補修に多額の費用がかかり、「外装工事を抑える」という大前提が崩れてしまいます。一方、モルタル壁であれば、補修費用を最小限に抑え、その分の予算を断熱材や耐震金物といった、性能向上に直結する部分に再投資できるのです。

-

なぜ無筋基礎を恐れないのか? 「断熱等級6」を達成するためには、1階床の断熱材充填が必須です。そのためには、いずれにせよ1階の床はすべて解体することが前提となります。そして、床を解体すれば、建物の下にある基礎は完全に剥き出しの状態になります。

つまり、旧耐震の住宅に多い無筋基礎であっても、床の断熱工事の工程の中で、極めて合理的かつ効率的に基礎補強工事を行うことが可能なのです。これは、床を解体しない表面的なリフォームでは決して実現できない、スケルトンリフォームならではの最大のメリットと言えるでしょう。

このように、全ての選択は「性能向上」というゴールから逆算されています。このロジックを理解することこそ、プロと同じ視点で、真に価値ある「お宝物件」を見つけ出すための最強の武器となるのです。

▶ 詳しくはこちら:

➡️『内部ハーフスケルトンリフォームで耐震×断熱性能を強化』

おわりに:最高のパートナーと未来の資産を手に入れるために

章の概要: これまで、2025年の法改正という大きな節目を前に、中古住宅選びにおける数多の落とし穴と、それを乗り越えて資産価値の高い「お宝物件」を見つけ出すためのプロの知見を、余すところなくお伝えしてきました。

土地の選定から始まり、構造、耐震、劣化、法律、そして書類に至るまで、その道のりは決して平坦ではなかったかもしれません。しかし、この長く難解な旅路を最後まで歩み通したあなたは、もはや「中古住宅は闇が深い」と漠然とした不安を抱えていた以前のあなたではありません。

膨大な情報の中から本質を見抜き、未来の価値を予測し、合理的な判断を下すための確かな「羅針盤」を手に入れた、賢明な探求者です。

結論として、これからの時代の中古住宅選びは、物件そのもののスペックを見極める「物件探しの旅」であると同時に、あなたの理想を、科学的根拠に基づいて具現化してくれる専門家を見つけ出す「パートナー探しの旅」に他なりません。

この記事で得た知識は、あなたにとって最強の武器となります。しかし、その武器を最大限に活かし、最高の家づくりを成功に導くためには、あなたのビジョンに共感し、同じゴールを目指して伴走してくれる、信頼できるパートナーの存在が不可欠なのです。

ここまで、本当に長い道のりでしたね。しかし、これら全ての知識は、あなたが人生で最も大きな買い物の一つであろう「マイホーム購入」で後悔しないために、そして、それを最高の資産へと昇華させるために、絶対に欠かすことのできないものです。

私たちは、5000棟を超える現場で、お客様の喜びと、そして時には涙を見てきました。「もっと早く知っていれば…」。その一言が、どれほど重い意味を持つか。だからこそ、私たちは自らが持つ知識と経験のすべてを、ここに記しました。

この長い旅の終わりに、これからのあなたが心に留めておくべき、成功への鍵を三つだけ、お伝えさせてください。

一つ目は、「見えないものを見る」ということ。

多くの人が、美しいキッチンや真新しい壁紙といった「目に見える価値」に惹かれます。しかし、あなたが手に入れた知識は、家の本当の価値が、壁の向こう側にある断熱材、床下の基礎、そしてファイルに綴じられた図面といった「目に見えない価値」にこそ宿ることを教えてくれたはずです。表面的な美しさに惑わされず、その家の本質的な性能と将来性を見抜く眼。それが、あなたの資産を守る第一の力となります。

二つ目は、「システムで考える」ということ。

家は、パーツの集合体ではありません。土地、基礎、構造、断熱、換気。そのすべてが相互に連携し、一つの生命体のように機能する「システム」です。あなたのようなプロジェクトマネージャーであれば、このシステム思考の重要性はご理解いただけるでしょう。「床の断熱工事が、基礎補強を可能にする」「外壁の選択が、窓の性能向上コストを左右する」。このように、一つの選択が全体にどう影響するかを常に俯瞰し、リノベーションというプロジェクト全体を最適化する視点。それが、コストパフォーマンスを最大化する第二の力です。

そして、最も重要な三つ目の鍵は、「家ではなく、パートナーを選ぶ」ということです。

あなたがこれから挑むのは、単なる中古戸建てリノベーションではありません。それは、ご家族の未来の暮らしを設計するという、壮大で、かけがえのないプロジェクトです。その成否は、どんな物件を選ぶか以上に、「誰と、そのプロジェクトを進めるか」にかかっています。

あなたの不安に寄り添い、専門用語を丁寧に解説し、メリットだけでなくデメリットも正直に伝えてくれるか。あなたの描く理想の暮らしを、耐震等級3、断熱等級6といった「客観的な数値」に裏付けられた、揺るぎない安心へと変換する技術力を持っているか。そして何より、単なる施工業者としてではなく、あなたの人生のパートナーとして、完成後も末永くその家を見守り続けてくれる覚悟があるか。

これからの時代、中古住宅選びと性能向上リノベーションは、もはや切り離して考えることはできません。そしてその成功は、構造を深く理解し、科学的根拠に基づいて性能を再設計できる、真のプロフェッショナルを見つけ出すことから始まります。

私たちが「増改築.com」として、こうして情報発信を続ける理由もそこにあります。私たちは、単に工事を請け負う会社でありたいとは考えていません。あなたが手に入れた知識という羅針盤を手に、素晴らしい冒険へと踏み出す際の、信頼できる水先案内人でありたいのです。

この記事で得た知識が、あなたの「不安」を「自信」に変え、最高の家づくりへと繋がることを、心から願っています。あなたの、そしてご家族の物語が紡がれる、未来の資産を手に入れるための素晴らしい旅が、ここから始まるのです。

建築基準法改正、この極めて専門的で、そして、多くのお客様が直面するであろう、切実なテーマについては、私自身も、これまで500棟以上を手がけてきた、実務者としての経験とノウハウの全てを注ぎ込み、『確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?』という書籍として、出版させていただきました。このガイドは、そのエッセンスを、さらに分かりやすく、皆様にお届けするものです。

詳細まで知りたいという方は、下記の拙著をお読みいただければ幸いです。

「セットバックで家が狭くなる…」「建蔽率オーバーで減築しかない…」 「検査済証がなくて、どうすれば…」 2025年建築基準法改正で、確認申請が原則必須に。でも、法的に「申請できない」と諦めていた我が家に、まだ希望の光はあるのか?

「フルリフォームで今の家を何とかしたいけれど、うちの家は法的な制約が多くて、どうやら確認申請を通すのは絶望的みたい…」 「専門家にも相談したけれど、『法律ですから仕方ないですね』と、匙を投げられてしまった…」 「愛着のあるこの家で、安全に、そしてもう少し快適に暮らしたいだけなのに、もう打つ手はないのだろうか…」

そんな、法改正後の厳しい現実と、個々の住宅が抱える複雑な法的問題の板挟みになり、途方に暮れている施主様へ。 本書は、戸建てリノベーション500棟超の実績を持つ専門家・稲葉高志が、そのような**「確認申請をしたくてもできない」という切実な悩みを抱える方々のためだけに**、その豊富な経験と専門知識を基に、**「建築確認申請をしないで、どこまでフルリフォームが可能か」という、非常にデリケートかつ現実的なテーマに真正面から向き合い、具体的な【3つの性能向上リフォーム手法】**とその全てを提言する、前代未聞の実践的アドバイス集です。

「2025年4月、建築基準法が大改正! 我が家のリフォーム、一体どうなるの…?」4号特例縮小、新2号建築物、省エネ基準義務化…次々と変わるルールに戸惑うあなたへ。もう大丈夫! 500棟超の経験を持つリノベーションのプロが、複雑な法改正の全てを解き明かし、後悔しないための「正しい知識」と「実践的な進め方」を徹底ガイドします!

「長年住み慣れた家を、そろそろフルリフォームしたいけれど、何から手をつければ良いのか分からない…」

「確認申請が必要になるって聞いたけど、うちの木造2階建てでも対象なの?」

「古い家だから、もしかしたら今の法律に合っていない『既存不適格』かもしれない…」

「セットバックや建蔽率オーバーで、リフォームすると家が狭くなるって本当?」

「検査済証が見当たらないんだけど、それでもリフォームできるの…?」

そんな、法改正後のリフォームに関するあらゆる不安や疑問を抱える、全国の施主様へ。

本書は、戸建てリノベーション実績500棟を超える専門家・稲葉高志が、その豊富な経験と専門知識を基に、2025年の建築基準法改正が既存住宅のリフォームに与える影響の全てと、その具体的な対応策を、施主様の視点に立って、どこよりも分かりやすく解説する**「フルリフォーム完全攻略ガイド」**です。

2025年建築基準法改正の詳しい解説は下記を参照してください。

【関連コンテンツ】

➡️ 新築(建て替え) vs リノベーション徹底比較

➡️ 【2026年版】中古戸建てリノベーション「補助金・減税」完全攻略!理論値1,000万円超を引き出すプロの併用戦略

➡️ 住宅ローン減税「13年延長」でも待ってはダメ?金利上昇×建築費高騰の時代に、性能向上リノベーションで勝つための「短期決戦」戦略

➡️ 買ってはいけない中古住宅の見分け方【2025年法改正対応】|500棟リノベのプロが徹底解説

➡️ 【新築 vs 中古リノベ】「どっちがお得?」の最終結論。資産価値と自由度で選ぶ、賢いマイホーム購入の正解

➡️ 『2025年建築基準法改正におけるリフォームへの影響』詳細解説はこちら

買ってはいけない中古住宅シリーズ番外編

買ってはいけない中古住宅シリーズ番外編「リノベーション物件は買ってはいけない!その理由を解説!」を解説しています。

今現在。中古市場はマンションでも一戸建てでも「リノベーション物件」や「リフォーム済み物件」が増えています。そういった「リフォーム済」は買っても良いのか、また、「リノベーション物件とリフォーム物件」の違いなども解説しております。ご興味がある方は下記バーナーをクリックしてください。

ご新築をご検討されている方は「買ってはいけない建売住宅」・「持ち家のリスクを解消する賃貸併用住宅を建てる方法』も併せて読み合わせいただけあすとより理解が深まります。

お住まいのお悩み、建売住宅について、中古住宅についてなど、まずはお気軽に無料相談!

東京中古一戸建てナビでは下記のような内容に対しても詳しく解説しています。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

パターン別『再建築不可リフォーム施工事例6選』これさえ読めば再建築不可のポイントがわかる!

再建築不可リフォームの実際の詳細を施工事例とともにレポートしています。再建築不可リフォームには様々な制約があります。様々な条件下で様々な課題をクリアしていく必要があります。以下でケース別の現場詳細レポートを公開しています!

著者情報

宅地建物取引士 刈田 知彰

(かりた ともあき)

ハイウィルでは主に不動産の仲介をさせて頂いております。刈田です。

私が不動産業界に飛び込んでから早13年が過ぎました。最初に入社した会社は新築マンション・新築戸建ての企画・開発・販売までを行う会社でした。そこで新築マンションや新築戸建てのノウハウを学び営業してきました。当時の私は何の考えもなしに、中古は「保証もないし」「リスクが高い」と中古のデメリットのみを説明する営業ばかりをしてきました。あるとき自分の間違えを受け入れ、これからの日本は新築が脚光を浴びるのではなく中古流通×リノベーションが日本の住宅市場のスタンダードになっていくと確信し、現在は中古流通×リノベーションをメインに物件のご紹介をさせて頂くようになりました。

新築戸建てから中古戸建てのことならなんでもご相談ください!

< 監修者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

これさえ読めば「耐震」は大丈夫!フルリフォーム・リノベーションする前に必ず知っておく耐震の知識

フルリフォーム(全面リフォーム)やリノベーションにおいて最も大切なのは建物の”ハコ”としての性能である「断熱」と「耐震」です。耐震に関する正しい知識を知り大切な資産である建物を守りましょう。

中古住宅+リノベーションのワンストップサービスに関するお問合せはこちら

木造一戸建ての専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

増改築.comの中古住宅+性能向上リフォーム専用お問い合わせフォームにお越しいただき、誠に有難うございます。

『増改築.com®』メンバーは技術集団となり、他社のような営業マンがおりません。木造の改修を経験している宅建士と性能向上リノベーション技術者が直接ご相談にのり問題解決を行います。

従いまして、お客様の方である程度のご要望が整理されました段階、

お悩みが工事内容のどのようなところにあるのか?

ご予算がどの程度絞る必要があるのか?

など明確になった段階でのご相談をお願いしております。

お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックをお願いします。

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・ハイウィルさんは費用はいくらかかるの?

- 築年数が古すぎるのですが、新築の最高基準の耐震性能まで向上させることは可能でしょうか?・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。

営業時間:9:00~18:00(土日祝日を除く)