会社沿革

祖父から受け継いだ、百年続く「バトン」― 私たちの、原点

私たちの物語は、今から、1世紀以上前の、大正八年に始まります。数寄屋造りや、社寺仏閣といった、日本の伝統建築の、最も、緻密で、そして、難易度の高い仕事に、下請けとして、挑み続けた、創業期。そして、お客様の「不安」と、直接向き合うために、元請けへと、舵を切った、父の時代。この章では、「増改築ドットコム」の、揺るぎない哲学が、いかにして、その、100年の歴史の中で、育まれてきたのか。その、私たちの仕事の、全ての「原点」の物語を、皆様に、お話しさせていただきます。

「下請け」として学んだ、本物の“仕事” ― 数寄屋造り、茶室、社寺仏閣の世界

「下請け」として学んだ、本物の“仕事” ― 数寄屋造り、茶室、社寺仏閣の世界

こんにちは、増改築ドットコムの稲葉です。 私たちの会社、ハイウィル株式会社が、産声を上げたのは、今から、一世紀以上前の、大正八年(1919年)。私の、曽祖父である稲葉市太郎が、この、東京の下町で、瓦専門工事業「稲葉瓦店」を、興したのが、その、全ての始まりでした。 それから、創業者である曽祖父、そして、二代目である祖父の時代まで、実に、半世紀という、長い間、私たちは、皆様が、その名を知る、大手建設会社の「下請け」として、数々の、建築の仕事に、携わってまいりました。

私たちが、育てられた「現場」

しかし、私たちが、任せていただいていた仕事は、通常の、住宅の建設とは、少し、趣が、異なりました。 私たちが、その「腕」を、求められた現場。それは、「数寄屋造り」や「茶室」、そして、時には「社寺仏閣」といった、日本の、伝統建築の、粋を、集めた、最も、技術的な、難易度が高い、世界でした。

そこは、一切の、ごまかしが、許されない、世界です。一本の、釘の、打ち方、一本の、柱の、削り方。その、全てに、何百年と、受け継がれてきた「型」と「美学」が、存在します。木の声を聞き、その、一本一本の、個性を、見極め、そして、それらを、寸分の狂いもなく、組み上げていく。 その、厳しい、しかし、誇り高い、現場の中で、私たちの先代たちは、お客様を、喜ばせるための「営業トーク」ではなく、ただ、ひたすらに、最高の「ものづくり」とは、何か、という、本物の“仕事”の、神髄を、その、身体に、叩き込まれていったのです。 この、誰にも、誇ることのできる、圧倒的な、技術への、こだわりと、自負。それこそが、百年経った今も、私たちの、会社の、決して揺らぐことのない「背骨」となっているのです。

初代

初代創業者の稲葉市太郎が誕生した、明治26年5月5日ごろの時代背景

(1893年)

明治維新により幕藩封建支配が終わり、大正・昭和時代へ続く近代的統一国家の形成・確立期。全般的に見れば、列強が民族国家として独立し、帝国主義の段階に入った大きな転換期であり、国内的には資本主義が成立し、立憲政治が開始され、列強に対しては条約改正によって国際的平等をかち得、諸同盟によって国際的連繋を結び、世界列強と比肩するまでに発展した時代です。ちなみに1893年は日清戦争が起こるまえの年です。

稲葉市太郎

創業者市太郎は茨城県の石岡(現在は筑波学園都市あたり)で幼少から青年期を過ごしました。教育に熱心な家であったようです、甥に会計学では有名な黒澤清先生がいます。

曽祖父は明治41年に制定された学制の一番乗りで当時石岡でははじめての尋常高等小学校を卒業することになりました。しかし高等学校には進みませんでした。曽祖父は古代瓦に異常なほどの興味をもたれたそうで、奈良・京都にはよく出かけたそうです。18歳のとき単身東京に赴き、宮大工の紹介で社寺瓦職人のところへ住み込んで修行したそうです。

1919年稲葉瓦店として瓦専門工事業を創業。社寺の屋根工事を中心に営業を開始しました。

曽祖父がよく言っていたことがあると祖父から聞いたことがあります。

この世の中のものは全て不完全だから、安定と調和を常に目指さなければいけない、それが進歩するということだと。「昨日よりは今日、今日よりは明日、ましな人間になること」すばらしい教えだと今頃になって気がついております。

全てのものが不完全、確かに森羅万象停止しているものは何もない、まして人間に至っては不完全そのものです。ボールが転がって安定を求めるように、どこまでも転がり続ける、その転がり続けるそのことが進歩なのではないかと。目の前の問題を一つ一つ解決していくことこそが進歩していくことだ。

曽祖父は瓦葺師というよりは今で言うアーティストに近かったのではないかと思います。瓦の持つ造形美のとりこだったようです。

二代目

私の祖父である稲葉輝男が誕生した、大正10年1月1日ごろの時代背景(1921年)

明治以来の幕藩支配体制が揺らいで、政党勢力が進出しました。

いわゆる大正デモクラシーです。爵位を持たない平民宰相:原敬が内閣を組織した。

しかし期待されたほどの改革もしないままに終わり、大正10年に東京駅で暗殺される。大正12年には首都を壊滅的なまでにした、あの関東大震災が起こりました。

未曾有の大災害に東京は大きな損害を受けるが、後藤新平が辣腕を振るって復興をおこなった。

震災での壊滅を機会に、江戸時代以来の東京の街を大幅に改良し、道路拡張や区画整理などを行い、インフラが整備され大変革を遂げた震災復興であった。

二代目 稲葉輝男

祖父はこのような大正期を生まれ育ち、昭和12年日中戦争開戦の年に高校を卒業し、曽祖父の下で働くことになりました。

18歳という年は多感な年でもありいろいろなものに興味をもったそうです。その中でも特に吉川英治の作品は寸暇を惜しまず読み耽ったそうです。それが後々の人生に大きな影響を与えることになりました。

23歳の時、昭和17年12月に召集令状が届くまでの5年間、昼間は祖父と仕事し、夜は町の青年団のリーダーとして満州建国のことや治安維持法のことについて大いに議論をしたそうです。

昭和18年から2年半、海軍に入り終戦をむかえるまで命を擲って米軍と戦いました。そのとき、かたときもはなさず持っていたのが「歎異抄」だったそうです。吉川英治の親鸞の影響を受けたのでしょう。

終戦後曽祖父(当時55歳)は第一線から退き地域の建築組合設立や古代瓦の研究に力を注がれました。

祖父は敗戦後の荒廃した都市と人心に明るい息吹を吹き込むべく、衣食住の住の部分に都市の片隅である地域から復興を叫び、若干27歳で瓦友会を結成し後に全国地域の瓦組合の礎を築いたそうです。

また祖父は瓦職人として曽祖父ゆずりで神社仏閣の瓦葺きに興味をいだき廃寺になりそうな屋根を見ては無償で修理をしたそうです。親鸞の教えである利他行に専念したのでしょうか、お金がなくて雨漏りで困っている人を見ては、率先して修理をしてあげ、あるとき払いの催促なしです。そのような祖父を持った私は幸せであり尊敬しております。

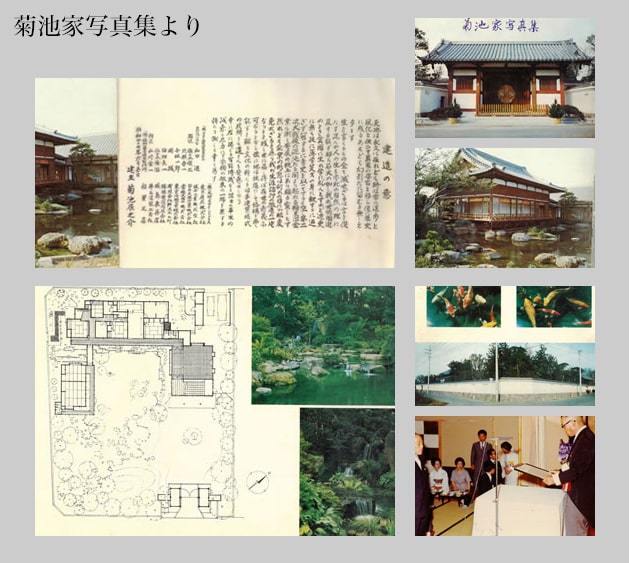

昭和44年のことでした。祖父の念願であった宮造り屋根の本格的な建造物(菊池邸)の新築を施工しました。この工事は3年に及ぶ長期なものとなりました。

現在、こちらの建造物は埼玉県に移譲されており、年に1度開放されております。

その際には多くの外国人の方が見学に訪れております。

三代目から四代目へ ― お客様の「不安」と、直接向き合う、という決意

「元請け」への、船出

技術には、絶対の自信がある。しかし、その技術は、本当に、お客様を、幸せにしているのだろうか。 三代目である、父、稲葉悟の時代になると、私たちの元には、大手建設会社経由の仕事だけでなく、地元のお客様から、直接、「家のことを、相談したい」という、お声が、少しずつ、寄せられるように、なってきました。

その、お客様、一人ひとりと、対話を、重ねる中で、父は、気づいたのです。 多くのお客様が、家づくりにおいて、大きな「不安」を、抱えている、という事実に。 「提示された、見積もりが、本当に、適正なのか、分からない」 「壁や床の中に、隠れてしまう、工事が、本当に、正しく、行われるのか、心配だ」 「私たちの、本当の悩みを、営業マンは、理解してくれていないのではないか」 その、お客様の、切実な「不安」を、目の当たりにした時。父は、一つの、大きな決断を下します。 「もう、大手の、下請けとして、ただ、言われたものを、作るだけの仕事は、やめよう。これからは、私たち自身が、お客様の、全ての不安を、受け止める『元請け』として、直接、お客様と、向き合おう」と。 そして、昭和57年、父は、瓦専門工事業から、総合建築請負業へと、事業を拡大。社名を「加和楽建設株式会社」と改め、お客様と、直接、向き合う、新しい船出を、切ったのです。

三代目

3代目の父が会社に入り、しばらくして会社は大きく変わりました。転換期を迎えます。

稲葉悟

昭和57年、父が31歳のときに今までの瓦専門工事店から建築総合請負業に事業を拡大いたしました。そして二代目の祖父は65歳で現役を退きました。

社名を瓦専門工事業としてのルーツを承け「加和楽建設株式会社」と改め新築工事をメインにスタートを切りました。

3代目がはじめに手がけたことは、仕事の流れをマニュアル化したことです。

マニュアル化することによって仕事のパック化に成功しました。まだ単業種(屋根・外壁・防水等)でのマニュアル化は当時では画期的なことでした。また屋根の管理メンテナンスを通して会員制度を導入したことは、のちのちのハイウィルの礎となっております。

もう一つは工事明細の明瞭化に着目したことです。今でこそ徐々に定額化されてきている工事ですが、当時、工事明細を定額化し明瞭化したことは先見の明があったと私も思います。これは3代目がトヨタ自動車にいた時、自動車修理明細書が一目瞭然にできていることにヒントを得て作成したそうです。

改組後初めての新築工事は、私も良く知っている父の先輩のお宅でした。

父はこの先輩には足を向けて寝ることはできないといつも言っておりました。

それもそうでしょう。父が新築の右も左もわからない時に、「俺の家でしっかり木造住宅のノウハウを覚えておけよ!」と言ってくれたそうです。父はこのような先輩をもてた幸せと利他行を実践している先輩に心から感謝しておりました。その工事を皮切りに親戚・友人・知人と新築工事を本格的に施工していくこととなりました。

さらに、父の代で不動産事業も開始しました。

初めての売買は建築の時と同じあの先輩のお姉さんの家でした。ここまで来るともう感謝では言い表せない、心の絆のようなものを感じました。その後不動産事業も順調に推移しましたが、バブル崩壊から売買が下降線をたどるようになりました。今では賃貸をメインとしたリフォームパックを構築するに至りました。

3代目が常日頃から思っていたことは、お施主様、協力業者と弊社がいつも喜びを分かち合える関係になっている。このことが頭から離れないようになっていたということです。そのためにはメーカーからの仕入れを安価にすることだと思い始めたそうです。

当時父からは、「協力業者夫々の平準な単価を実現していくことによって、質が向上して仲間意識が強固になりより良い施工が出来上がる。お施主様は品質の良いものをより安価に仕入れられ喜びをいただける。」という話をよくされたのを覚えております。

その後、昭和60年頃から官公庁指名業者として公共事業にも参加をするようになりました。最初に手がけた工事は母の実家のそばにある、板橋上板橋保険相談所の全面改修工事でした。この時に学んだ安全管理は当時の弊社にとっては、とても厳しいものでした。幸い、今では当たり前のことになり、より充実した管理をするにいたっております。

四代目として、受け継いだ「バトン」

そして、その、父の、大きな決断の、その先に、四代目である、私の、時代が、始まります。 私が、父から、受け継いだ「バトン」。それは、単なる、会社の経営、というだけでは、ありませんでした。 それは、「お客様の、不安と、真正面から、向き合い、それを、絶対的な、安心へと、変えること。それこそが、私たちの、使命である」という、熱い、想いそのものでした。 インターネットが、普及し、情報は、爆発的に、増え、しかし、その一方で、お客様の不安は、ますます、大きく、そして、複雑になっていく。 その、新しい時代の中で、私は、父の想いを、さらに、一歩、前へと、進めるための、新しい「挑戦」を、始めることを、決意したのです。

四代目

四代目 稲葉高志

●すべては瓦職人の祖父から学びました。

私の曾祖父は1919年より瓦職人の仕事をしていました。私は中学になった頃には祖父が社長で現場に出ていましたので、仕事を一緒に手伝うようになりました。産まれたときから、職人たちに囲まれて育っていたので、この世界に入ることはごく自然な流れだったように思います。

中学の頃から休みとなれば、仕事を手伝うようになりました。当時は祖父(2代目)が現役でしたので材木を運んだり、屋根に登っていろいろ教えてもらったり、時にはこっぴどく叱られたりと祖父からは、仕事に対する誇りと面白さを教えてもらったように思います。いつかは祖父のようになりたいなぁと、子供ながらに惹かれていきました。

●様々な経験を積んだ工務店時代

大学では法律を学び、大手不動産会社での不動産販売を数年間経験後、私は父の経営する工務店に就職することになりました。入社した頃には、祖父は現役を退き父が経営する総合建築業となっておりました。入社して初めて管理させていただいたのが東京の板橋区にある「文殊院」というお寺でした。難易度がかなり高く、祖父の時代に会社を支えてきた宮大工達には「若っ!何やってるんだ!」と怒られながらやっていたのをよく覚えております。

祖父は典型的な職人タイプの人間でしたが、父は祖父とは真逆の経営者タイプの人間でした。

子供の頃からお世話になっていた一人の棟梁に手元として付き、木造伝統構法を教える大工学校に週末通いながら、日常は大工の下働きをしておりました。その後、不動産、新築、そしてリフォームとさまざまな仕事を経験させてもらいました。やはりそれぞれの仕事に難しさや面白さがあり、同じ住宅関連の仕事であっても考え方やノウハウがずいぶん違うんだなぁと実感しました。中でも私がもっとも面白いと感じた仕事はリフォームでした。

独立を決意!

リフォームの仕事の面白さとやりがいに取り付かれていく一方で、困った問題が出てきました。父の工務店では、リフォーム以外にも公共工事、新築の仕事もあれば、下請けの仕事もしています。同じ住宅関連の仕事ではあるのですが、仕事の進め方、原価率、収益構造、対象となるお客様、期待される要望など、それらは全く別なのです。

私はリフォームをもっと積極的にやっていきたい、でも会社の方針は違う…そんなジレンマを感じるようになっていったのです。そして、工務店のリフォーム事業部としてできることには限界がありました。お客様により良いサービスを提供し、ご期待に応えていくためには独立するしかない!

父とは何度も話し合いました。援助なし、仕事や取引先などの紹介も一切なしという条件で、私は自己資金だけで自分のやりたいリフォームの仕事をするために独立したのです。

このとき奥さんは妊娠しており、これから大変な時に独立ということで、夫婦大喧嘩になったのを覚えています。

迷い続けた創業期

私は2001年、ついにリフォーム会社として独立しました。

とはいうものの、お金がなかったので借りた事務所はバラックというか、馬小屋みたいなところでした。(東京にもそんな物件があったのです。笑)お客様ゼロの状態からの創業ですので、まずはお客様さがしから始めなければなりません。

チラシを印刷するための印刷代も、新聞に同封してもらうためのオリコミ代もありませんでした。手書きで原稿を書いて、輪転機を使ってチラシを作りました。(いわゆるガリ版印刷です)そして、昼間は打ち合わせや施工管理の仕事がありましたので、夜中に1人で作業着姿で一軒一軒ポスティングをして回りました。不審者に勘違いされて怒られたり、犬に吠えられたり、今となってはいい思い出ですが、当時は必死でお客様探しをしていました。

その結果、少しずつですがお仕事をいただけるようになっていったのです。そして、2003年5月にリフォーム事業と住設機器販売事業を行なう会社として、個人事業から念願の「株式会社」法人組織へ改組しました。

初めての大型物件の仕事

少しずつ仕事がいただけるようになってくる中で、とても記憶に残っている仕事があります。渡邊様のお宅の全面改築の仕事です。渡邊様は、当時某大手のリフォーム店さんとも相見積をされていらっしゃいました。大手の数百万するだろうソフトで出力したきれいなプランに対し、当時の私が用意した提案書は、方眼紙に鉛筆で手書きした平面図とパース。さらに、創業して間もない私のような小規模のリフォーム会社となれば、結果は見えているような気もします。

しかし、私の情熱を買っていただけました。私の人柄を信じてご契約いただくことができたのです。数千万の現場です。しかし、それからが正念場です。

それまでいろいろな仕事を経験してきたとはいえ、部下が一人もいない状況での打ち合わせ業務、プランニング業務、受発注を含めた施工管理業務はあまりに過酷を極めました。

同時にたくさんのお客様を担当していた為、必然的に段取りが悪くなり、スケジュールが狂ってしまったり、最悪の事態で住まいの電気がストップして真冬の極寒であったのにもかかわらず暖房が使えなくなり、自宅のストーブをお客様のお宅に持っていき、自分は毛布に包まって車の中で寝たこともありました。

今では考えられないようなトラブルです。

そんな際、連日お伺いして、対処させていただいた記憶があります。(大変ご迷惑をお掛けしました。申し訳ありません)さまざまなトラブルはありましたが、ついに工事が終わり引渡しの日がやってきました。

渡邊様にとっても私にとっても、やっと終わった!という感じだったのですが、苦労が多かった分、その感動も大きなものでした。工事が終わったあとに渡邊様からいただいた手紙を読んで、思わず涙してしまいました。

いろいろご迷惑をおかけしたけど、喜んでいただけて本当によかった!

これからも喜んでいただける住まいづくりをしていくぞ!そう心に誓いました。今でも渡邊様とはお付き合いいただき、「塩辛つくったから食べにおいで」とか「中国のお土産があるから…」とお声掛けいただいております。そんな縁ができるのもリフォームの仕事の面白さかもしれません。

その後スタッフも増員し、2005年11月にバラック小屋の事務所から、東京都練馬区大泉学園町にデザインに特化したリフォームスタジオ『Doux Studio』をオープン。

高い技術を維持しながらローコストとデザインの両立を追求していくなかで中で、どうしても納得のいかない、そして、変えたい業界の慣習がありました。それは、建築業界特有の恐ろしいほどの多重流通構造を見直したいということでした。

当時から日本の住まいは高いというのが当時の常識でした。メーカーの商品を仕入れるのに、問屋から仕入れるわけですが、その問屋は代理店から仕入れているわけです。さらに代理店は商社から仕入れて商社がメーカーから仕入れるシステムになっています。

この多重構造の中で、利益が乗せられているので、我々が仕入れる商品をお客様に提供するまでには相当な利益が乗っていることになります。ここを何とかしたい!

この流通体系を打破すべく、とりわけ住まいを構成する「材」と「工」の材にスポットを当て、建材の流通を変えよう! という目的で住設販売部を設置しました。

当初は、価格も下げてもらえませんでしたが、欧米では当たり前になっている材工分離の分離発注方式をもっと認知させようと志し、インターネットを利用して全国各地に販売する【住設・建材百貨店】をオープンすることを決意しました。この時「施主支給」という言葉を作りました。

おかげさまで住宅業界にセンセーショナルを巻き起こし、店舗の名前もネット上では全国区で認知されるに至ったのです。さまざまなメディアなどで当社のモデルが紹介されるようになりました。雑誌やラジオにもでました。この成果で、各メーカーで大量仕入に成功し、毎年価格を改定していただくことができるようになりました。

2007年9月、施主支給を利用して最大のコストダウンを追求する【施主支給deリフォーム】をオープン。全国300社の加盟会社と提携し、営繕工事は全国エリアでエリアをカバーする体制を整えることができました。

2008年、施主支給をさらに推進してくために、全国の施主支給会社の支援とインターネットマーケティングを専門とする事業モデルへ転換していきました。

2001年に施主支給という言葉を作り、2003年に市場に大々的に認知され、2008年の段階では、すでに私の会社は、第一人者として施主支給を推進したい会社の支援的な立場で業務をおこなうようになっておりました。

建築業界に風穴をあけることが出来たという達成感がありましたので、施主支給事業部を部下に任せ、私は再度建築と向き合おうと考えるようになったのです。令和となった今も、当時の部下が社長として頑張っております。

独立後、私が一から作り上げた建築業の組織も経験を積み、もともと私が育った父の会社へと合流をしたい考えました。一度外で独立をした自分でしたが、私の組織を父親の会社に融合させることでさまざまな問題はありました。そして祖父や代表であった父と何度も話し合い認めてもらうことができました。

そして社名を生涯を住宅に捧げる覚悟から自分の名前『高志』にちなみ、高い志をもつ会社でありたいという願いを込め high=高い will=意志『株式会社ハイウィル』と命名、新たな一歩を踏み出しました。2008年のことです。

父はまだ50代と若かったのですが、代表を退任し、この時、私が創業大正8年の老舗工務店の4代目代表になりました。私は32歳の時でした。

改築工事で木造の構造にはかなりのこだわりを持っていた弊社ですが、ミサワホーム創業者の三澤千代治元社長の著書「200年住宅を一緒に!」の考え方に感銘を受け三澤千代治さんにアポなしで訪問。

三澤さんに熱く住宅のあり方について指導を受け、三澤社長が生涯かけて展開する200年住宅「HABITA」(MISAWA・international株式会社)と提携することになりました。1919年からの瓦工事業者としてのルーツを忘れてはいけないという三澤社長の指導もあり、ブランド名を『HABITA瓦』と命名していただきました。

私は “住まいづくりは、生き方づくり“をモットーにしています。

物理的なモノとしての家ではなく、家族みんなが生活する場としての安心できる住まいをご提供していきたいのです。そのために必要なのは、どんどん出店して多店舗化していくことでも、単純に売上を伸ばしていくことでもありません。お客様の要望をお聞きして住まいづくりがご提案できるスタッフ、魂を込めて住まいに手を加える職人、すなわち人づくりが私の仕事だと考えています。お客様の住まいづくりを実現するハイウィルになれるよう、これからさらに努力してまいります。

増改築.com®の誕生 ― 「誠実さ」と「透明性」を、業界の常識にするために

お客様の「不安」の、正体

私は、まず、お客様の「不安」の正体を、徹底的に、知ることから、始めました。 長年にわたり、アンケートを取り、お客様の、生の声に、耳を傾け続ける中で、その「不安」が、大きく、二つの、根源的な問題に、集約されることに、気づいたのです。 それは、

「① 工事の、品質が、適正に、行われるか、どうか、分からない」という、技術への、不安。

そして、

「② 見積もりの、相場や、適正価格が、全く、分からない」という、お金への、不安。

そして、驚くべきことに、当時の、日本の、リフォーム業界には、この、二つの、最も根源的な不安に対して、誠実に、そして、分かりやすく、答えてくれる、情報源が、ほとんど、存在しなかったのです。

私たちの、三つの、創設理念

だから、私は、決意しました。 「ないのなら、自分たちで、創ろう」と。

そうして、2014年に、生まれたのが、この、日本で初めて、木造戸建ての、大規模改修に特化した、専門サイト「増改築.com®」です。 このサイトは、単なる、自社の、宣伝のための、ホームページでは、ありません。

それは、リフォームを検討する、全ての、お客様の「不安」を、解消するために、私たちが、掲げた、三つの、創設理念の、結晶です。

-

① 誠実さ: 良いことも、悪いことも、全て、正直に、語ること。

-

② 透明性: 私たちの、技術、知識、そして、価格の、全てを、完全に、ガラス張りにすること。

-

③ 問題解決の手助け: そして、その知識を、武器として、お客様が、自らの力で、最善の決断を下せるよう、手助けをすること。

特に、私たちは、「仕上がってしまえば、見えなくなる、壁や床の、中身こそが、最も重要である」という、強い信念のもと、その、隠された部分の、工事のプロセスを、徹底的に、公開することに、こだわりました。

この、私たちの「原点」の物語。そこで、培われた、技術への、こだわりと、お客様への、誠実さこそが、この、長いガイドの、全てのページの、根底に、流れ続けている、私たちの、DNAなのです。

会社概要

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)