戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP >耐震補強リフォーム工事 完全ガイド

更新日:2025/07/30

耐震補強リフォーム工事 完全ガイド

耐震補強リフォーム工事 完全ガイド【第1回:全体像】500棟の知見を全32話で徹底解説

この「耐震補強リフォーム工事 完全ガイド」に辿り着かれたあなたは、きっと、ご自宅の耐震性について、真剣に向き合おうとされていることでしょう。

そして同時に、あまりに専門的で、不透明な情報が溢れる中で、

「一体、何を信じ、どこから手をつければ良いのか」

という、深い霧の中にいるような不安を感じていらっしゃるかもしれません。

ご安心ください。このガイドは、単なる情報の寄せ集めではありません。

これは、500棟以上の木造住宅を骨格だけの状態に戻し、その“声”に耳を傾け、その骨格と向き合い続けてきた私たちだからこそ紡ぐことができる、一棟の家、そして一つの家族の未来を救うための、壮大な実録です。

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編7記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の合計32本の詳細記事で成り立っています。

他のサイトでは決して語られることのない、私たちの現場の「生きた情報」のすべてを、ここに注ぎ込みました。

さらに、記事の内容に合わせ、YouTubeの動画解説もシリーズとしてご用意しています。

全動画を合わせると長丁場となりますが、これから大きな費用をかけてリノベーションをされるあなたにとって、この時間は決して無駄にはならない「未来への投資」であると断言いたします。

こちらのページでは、まずその耐震の旅の全体像、いわば「航海図」を分かりやすく解説します。

そして、各章でそれぞれのテーマを深く掘り下げた詳細記事をご案内し、このガイドのすべてを読み終える頃には、あなたの耐震に関する知識が、揺るぎない「確信」へと変わっていることをお約束します。

(ページ最下部には、全32記事への羅針盤となるリンク一覧もご用意しております)

このガイドには、私たちが500棟以上の現場で培った、他では決して語られることのない、5つの「真実」が貫かれています。

-

【真実①】あなたの家の“カルテ”は、築年数に刻まれている

私たちは、あなたの家の築年数を「旧耐震」「81-00住宅」「2000年基準」という3つの時代に分け、それぞれの時代が抱える固有のリスクと、最適な治療計画を具体的に提示します。これは、あなたの家の歴史に寄り添った、極めて実践的な処方箋です。 -

【真実②】本当の耐震性とは「三位一体」である

単なる壁の強化では、家族は守れません。家全体の「強度(評点Iw値)」、力の偏りをなくす「バランス(偏心率)」、そして骨格がバラバラにならないための「結束力(N値計算)」。この“耐気”の三位一体こそが、私たちの哲学の核心です。 -

【真実③】「制震」は、耐震の“代わり”にはならない

安易な制震ダンパー頼りのリフォームに、私たちは警鐘を鳴らします。「耐震」で倒壊を防ぎ、その上で「制震」によって損傷を防ぐ。その正しい役割と使い方を、専門家として誠実にお伝えします。 -

【真実④】法規制は、乗り越えるためにこそ存在する

2025年の法改正を前に、家の広さを守りながら性能を最大化する「2分の1未満の解体」という戦略的計画術。それは、500棟以上の経験が導き出した、法的制約を希望へと変えるための、プロの航海術です。 -

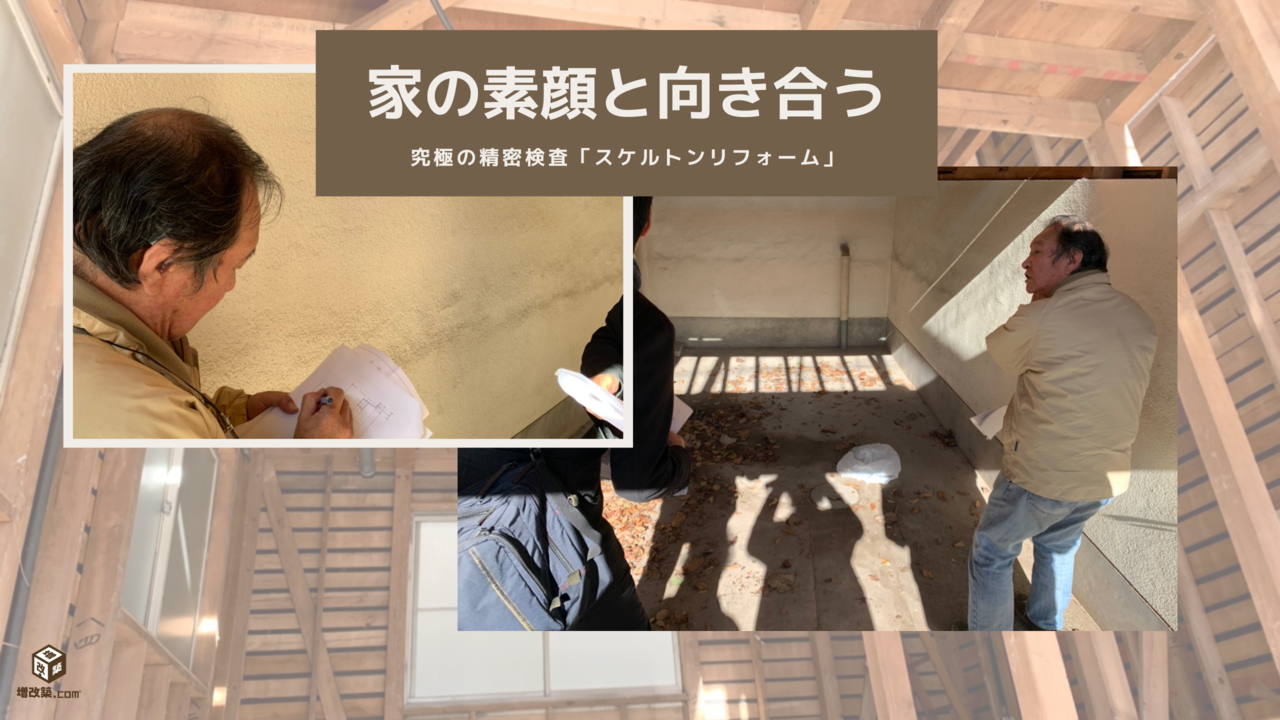

【真実⑤】究極の診断法は「スケルトンリフォーム」にあり

私たちは、壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うことの重要性を、誰よりも知っています。見えない部分の真実を明らかにすること。それこそが、すべての治療の、絶対的な出発点なのです。

私たちの最終的な目標は、あなたが地震という抗いようのない自然の力に対し、正しい知識と賢明な計画、そして信頼できるパートナーという武器をもって立ち向かい、「長期的に安心して快適に暮らせる住まい」を実現し、その「資産価値を未来へ繋いでいく」ことです。

このガイドが、あなたの耐震改修を成功に導く、唯一無二の「羅針盤」となることを、ここに固くお約束します。

第1部:【診断編】我が家の”カルテ”を読み解き、真実と向き合う

章の概要:

この第1部は、あなたの家の耐震補強リフォーム工事における、すべての始まりの物語です。

多くの人が抱える漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」というプロセスに、私たちは徹底的に焦点を当てます。

地震と日本の家づくりが歩んできた歴史を紐解きながら、ご自宅の築年数が持つ本当の意味を学び、古い家の耐震性を測るための客観的な物差しを知る。

そして、私たちプロフェッショナルが500棟以上の現場で培ってきた診断技術の深淵に触れることで、あなたの不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。思い出してください。

いかなる名医の治療も、すべては正確な診断から始まるのです。

1.1なぜ、あなたの家に「耐震」という対話が必要なのか

✔ここでのポイント:

まず、耐震補強リフォーム工事の必要性を、単なる技術的な問題としてではなく、ご家族の未来と向き合う、深く、そして愛情に満ちた「対話」として位置づけます。

500棟以上の家の“声”を聞いてきた専門家として、なぜ今、その対話を始めるべきなのか、その根源的な理由を問いかけます。

はじめまして。

「耐震補強リフォーム工事 完全ガイド」を監修します、増改築.com®運営会社のハイウィル株式会社四代目代表の稲葉高志です。この壮大なガイドの始まりとして、まず、あなたに一つだけ、問いかけをさせてください。

「今お住まいのその家は、明日来るかもしれない巨大地震から、本当に、あなたのご家族の命と未来を守り切れますか?」

「もちろん、大丈夫だと思う」

「新耐震基準だから、心配ないはずだ」。

そう思われたかもしれません。その安心感は、日々の暮らしの礎として、とても大切なものです。

しかし、もし、その安心感が、確かな根拠に基づかない、漠然とした期待の上に成り立っているとしたら、私たちは専門家として、その危険性を真摯にお伝えしなければなりません。

私はこれまで、500棟を超える木造住宅を、その骨格が剥き出しになる「スケルトン」の状態まで解体し、再生させる現場に立ち会ってきました。

それは、家の歴史と、そこに住まってきた人々の想いが刻まれた、一枚一枚の内装や床板を丁寧に剥がしていく、非常に厳粛な作業です。そして、その美しい化粧の下から現れる“素顔”は、時として私たちに厳しい現実を突きつけます。

新築当時は輝いていたであろう柱が、壁の中で発生した見えない結露によって根本から腐り、指で押すだけで崩れてしまう。床下では、シロアリが土台を食い荒らし、家の重さを支えるべき木材が、もはやスカスカのスポンジのようになっている。

あるいは、リビングを広くするために安易に抜かれた柱のせいで、巨大な梁が何十年もの間、悲鳴を上げながら耐え続けている。

これらは、決して特殊な例ではありません。むしろ、これこそが、日本の多くの木造住宅が抱える、隠された日常なのです。私たちは、こうした家々の声なき“声”を、500回以上、聞き続けてきました。そして、その声はいつも同じことを私たちに問いかけます。「私は、本当に、この家族を守れるだろうか?」と。

このガイドは、その声に答えるための、私たちの全記録です。地震への備えとして戸建て住宅の安全を考えるとき、それは単なる工事計画ではなく、あなたの家と、そしてご家族の未来と向き合う、深い「対話」の始まりなのです。

➡️記事『1. なぜ今、あなたの家に「耐震」という対話が必要なのか』へ

1.2 あなたの家が生まれた時代:耐震基準、100年の歴史物語

✔ここでのポイント:

ご自宅の築年数という客観的な事実から、どのような構造的弱点を抱えている可能性があるのかを、歴史的な背景と共に理解していただきます。「旧耐震」「81-00住宅」「2000年基準」という3つの時代の特徴を知ることで、漠然とした不安が、解決すべき具体的な「課題」として見えてきます。

「我が家は、一体いつの時代の、どのような考え方で建てられたのだろう?」

耐震補強リフォーム工事を考える上で、この問いはすべての始まりとなります。

なぜなら、日本の木造住宅の耐震性は、時代と共に、そして大きな地震の尊い教訓と共に、劇的に変化してきたからです。

あなたの家が生まれた時代を知ることは、その家に刻まれた歴史と、そこに潜む固有の弱点を読み解くための、最も重要な鍵なのです。500棟以上の木造住宅と向き合ってきた経験から言えるのは、家の耐震性とは、その時代時代の「常識」を色濃く反映した鏡のようなものだということです。

このセクションでは、日本の耐震基準が歩んできた100年の歴史物語を紐解きながら、あなたの家が持つ“カルテ”の読み解き方を、専門家として丁寧にご案内いたします。この歴史を知ることで、あなたの家が抱える耐震への不安の正体が、より明確になるはずです。

-

① 1981年(昭和56年)以前:旧耐震基準の時代 もし、あなたのお住まいが1981年5月31日以前に建築確認を受けた建物であれば、それは「旧耐震基準」で建てられています。この時代の基準は、震度5強程度の揺れに対して「倒壊しないこと」を目標としており、現代の基準とは比較にならないほど、その想定が甘いものでした。500棟以上の現場を見てきた経験から申し上げますと、この時代の建物の多くは、耐力壁(筋交いなど)の量が絶対的に不足しているだけでなく、その配置のバランスもほとんど考慮されていません。そして、最も致命的な弱点が、鉄筋の入っていない「無筋コンクリート基礎」が一般的であったこと、そして柱と土台、柱と梁を繋ぎとめる「耐震金物」の使用が、事実上、皆無であったことです。地震の揺れによって柱が土台から引き抜かれる「ホゾ抜け」という現象が、この時代の建物の倒壊原因として数多く報告されています。この古い家の耐震性は極めて低いと言わざるを得ず、耐震補強リフォーム工事の必要性が最も高い年代です。

-

② 1981年~2000年:81-00(ハチイチゼロゼロ)住宅の時代 1981年の大改正以降に建てられた、いわゆる「新耐震基準」の住宅です。多くの方が「新耐震だから安心」と思われている、まさにその時代です。確かに、壁の量は旧耐震基準に比べて大幅に強化されました。しかし、この時代は、現代の耐震性を考える上で、ある種の「過渡期」であり、多くの“落とし穴”を内包しています。2000年の法改正で初めて明確化された、壁配置のバランス(偏心率)の規定が、この時代にはまだ存在しませんでした。さらに、柱の引き抜きを防ぐ耐震金物の設置が、まだ義務化されていなかったことも、致命的な弱点です。阪神・淡路大震災や熊本地震では、この年代の「新耐震住宅」ですら、倒壊・大破する事例が数多く報告されており、決して安心はできません。

-

③ 2000年以降~2025年以前:2000年基準(現行基準)の時代 阪神・淡路大震災の教訓から、壁の配置バランスや、柱頭柱脚金物の具体的な仕様(N値計算に基づく選定)が事実上義務化された、現行の基準です。耐震性能は格段に向上し、倒壊のリスクは大幅に減少しました。しかし、忘れてはならないのは、建築基準法とは、あくまで「最低限の基準」であるということです。2016年の熊本地震では、この現行基準を満たしていた住宅ですら、「繰り返す揺れ」によって大きな被害を受けました。地震への備えとして、この戸建て住宅の安全性を考えるならば、最低基準をクリアしていることに満足するのではなく、その先にある「真の安全」を目指す視点が不可欠です。

-

④ 2025年4月以降:2025年基準(新4号基準)の時代 そして、2025年4月、日本の住宅業界は新たな時代を迎えました。これは、技術的な基準そのものが大きく変わったというより、これまで曖昧さが許されてきた木造2階建て住宅の安全性について、「科学的な根拠をもって、明確に証明すること」が、すべての新築住宅で義務化されたという、「思想」と「手続き」における革命です。中心となるのが「4号特例の縮小」で、これにより、これまで審査が簡略化されてきた多くの木造住宅において、厳密な構造計算や省エネ性能の計算が必須となりました。リフォームにおいても、この新しい「常識」が、今後の住宅の価値を測る、揺るぎない物差しとなります。あなたの家を、未来の資産として考えた時、この最新の基準を見据えた性能向上リノベーションを行うことは、極めて賢明な選択と言えるでしょう。

さらに詳しい解説はこちら:

➡️記事『2. あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」』へ

1.3 我が家の体力測定:本当の耐震性を測る“三位一体”の物差し

✔ここでのポイント:

本当の耐震性は、壁の量だけでは測れません。家全体の「強度(評点Iw値)」、「バランス(偏心率)」、「結束力(N値)」という“三位一体”の概念こそが、あなたの家の本当の実力を知るための鍵です。プロがその意味を徹底解説します。

「耐震性を上げるには、壁を強くすれば良い」。

多くの方が、そう単純に考えていらっしゃるかもしれません。しかし、それは大きな誤解です。500棟以上の木造住宅を診断し、補強してきた私たちの経験から断言します。

本当の耐震性とは、ただ一つの要素で決まるものではありません。それは、人間の体力と同じように、「強度」「バランス」「結束力」という、三つの要素が一体となって初めて発揮される、総合的な能力なのです。私たちは、これを「耐震の三位一体」と呼んでいます。この三位一体の考え方を理解することなくして、真に安全な耐震補強リフォーム工事を計画することは不可能です。

-

① 強度:上部構造評点(Iw値) いわば家の「筋力」にあたります。国が定める基準では、評点が「1.0」以上であれば「一応倒壊しない」とされていますが、私たちは、災害時の拠点となる消防署や警察署と同レベルの強度、すなわち評点「1.5」以上を目指します。

-

② バランス:偏心率(へんしんりつ) 家の「体幹バランス」と言えるでしょう。この数値が大きいほど、地震時に建物がねじれやすく、特定の場所に力が集中して倒壊しやすくなります。81-00住宅の時代に建てられた家に、この偏心率が高い傾向が見られます。

-

③ 結束力:N値計算(エヌちけいさん) 家の「靭帯の強さ」です。壁が強くなればなるほど、柱には基礎から引き抜こうとする強烈な力がかかります。この「引き抜き力」の大きさを計算し、適切な「耐震金物」で補強することが、家の骨格がバラバラになるのを防ぎます。

耐震補強リフォーム工事とは、これら「強度」「バランス」「結束力」という三つの要素を、どれ一つ欠くことなく、高いレベルで実現して初めて「完了した」と言える、極めて専門的な医療行為なのです。

さらに詳しい解説はこちら:

➡️記事『3. 我が家の体力測定:本当の耐震性を測る“三位一体”の物差し』へ

1.4 耐震診断という「人間ドック」の全貌

✔ここでのポイント:

耐震リフォームのすべての始まりは、家の現状を正確に知る「耐震診断」です。診断にかかる費用やその流れ、そして信頼できる診断業者の選び方まで、その全貌を解説します。診断結果を正しく理解することが、最適な補強計画への第一歩です。

ここまで、あなたの家が抱えるかもしれない潜在的なリスクについてお話ししてきました。

では、そのリスクを具体的に明らかにし、最適な治療方針を立てるためには、まず何をすべきなのでしょうか。その答えが、皆さんもよくご存じの「耐震診断」です。これは、あなたの家にとっての、まさに「人間ドック」に他なりません。

症状が出てから病院に行くのではなく、まずは精密な検査を受けて、ご自身の体の状態を正確に把握する。耐震リフォームのきっかけとして、これほど確かなものはありません。

-

診断で何がわかるのか? 専門家が床下や天井裏まで徹底的に調査する「精密診断」によって、家の“三位一体”の状態が、客観的な数値として明らかになります。

-

費用と流れ

-

精密診断にかかる費用は、一般的に20万円~40万円程度が相場ですが、自治体の補助金を活用すれば、負担を大幅に軽減できます。ご相談から報告書の提出まで、約1ヶ月が目安です。

-

プロはどこを見ている? 私たちは、報告書の評点だけでなく、階ごと・方向ごとのアンバランスや、「基礎に無筋の可能性あり」といった特記事項にこそ、その家の本質的な弱点が隠されていると考えています。

さらに詳しい解説はこちら:

➡️記事『4. 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先の選び方』へ

1.5 究極の精密検査「スケルトンリフォーム」

✔ここでのポイント:

一般的な耐震診断(非破壊調査)には限界があります。500棟以上の経験から断言できるのは、壁を剥がして初めて明らかになる「真実」があるということ。スケルトンリフォームは、究極の診断法であり、最高の治療を施すための、不可欠なプロセスなのです。

耐震診断は、あなたの家の健康状態を知るための、非常に有効な「人間ドック」です。

しかし、人間ドックが、体内に潜む全ての病巣を100%発見できるわけではないように、非破壊で行う耐震診断にも、残念ながら限界があります。では、その限界を超え、家の真実の姿を、寸分の偽りなく明らかにする方法はないのでしょうか。それこそが、私たち「増改築.com®」が最も得意とし、その価値を信じてやまない、究極の精密検査「スケルトンリフォーム」なのです。

-

非破壊調査では決して見えない、壁の中の「時限爆弾」 耐震診断では健全に見えた柱が、壁を剥がした瞬間、長年の結露で腐っていたり、図面にあるはずの筋交いがなかったり。これらの問題は、非破壊調査では決して発見できません。

-

なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか 真に責任ある耐震補強リフォーム工事を行うためには、一度、家の骨格を完全に剥き出しにし、その“素顔”と向き合うことが、最も確実で、誠実なアプローチであると確信しています。家の耐震への不安を根本から解消し、未来への確信へと変える。それこそが、スケルトンリフォームが持つ、究極の価値なのです。

さらに詳しい解説はこちら:

➡️記事『5. 究極の精密検査「スケルトンリフォーム」』へ

➡️記事『6. 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている』へ

章の概要: この第2部は、本ガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”(築年数)に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説してまいります。

2.1 【旧耐震の宿命】まず治療すべきは、その足元。すべては「基礎補強」から始まる

✔ここでのポイント:

1981年以前に建てられた旧耐震基準の住宅が抱える、最も致命的で、かつ最優先で治療すべき弱点が「無筋コンクリート基礎」です。上部構造(壁や柱)をどれだけ強化しても、その土台である基礎が脆弱であれば、家は決して安全にはなりません。「基礎補強なくして、評点1.5の達成は100%不可能である」という事実と、その理由を深く理解していただきます。

第1部【診断編】で、私たちはあなたの家の“カルテ”を読み解き、その歴史と向き合ってきました。

そして、もしあなたのお住まいが1981年以前に生まれた旧耐震の家であるならば、そのカルテには、極めて深刻な、そして最優先で治療すべき“診断結果”が記されているはずです。それは、家のすべてを支える足元、すなわち基礎の絶対的な脆弱性です。

「我が家は築50年。まずは、地震で揺れても潰れないように、壁を強くしたい」。

そのお気持ち、痛いほどよく分かります。

しかし、500棟以上の旧耐震住宅の再生を手掛けてきた専門医として、私は敢えて厳しい現実をお伝えしなければなりません。その治療計画は、優先順位が根本的に間違っている、と。

旧耐震の耐震補強工事を成功させるための、揺るぎない絶対原則。それは、「すべての治療は、足元から。基礎補強工事から始まる」ということです。なぜなら、どれだけ屈強な肉体を持つアスリートでも、その足首がぐらぐらであれば、立つことすらままならないのと同じだからです。

この時代の家に共通する「無筋コンクリート基礎」は、鉄筋という“骨”を持たないため、地震の力に対してあまりにも無力です。

この脆弱な土台の上に、どれだけ強固な壁を築き上げても、それは砂上の楼閣に過ぎません。基礎補強をしないとどうなるか。その答えは、強くなった壁が受け止めた巨大なエネルギーが、逃げ場を失い、最も弱い基礎そのものを粉砕してしまう、という悲劇的な結末です。

私たちが目指す、絶対的な安全の指標である「上部構造評点1.5」は、この無筋基礎の補強が必須であり、それなくしては計算上、絶対に達成不可能なのです。耐震リフォームにおいて基礎を優先するのは、単なるセオリーではなく、物理法則に基づいた、私たちの譲れない哲学なのです。

さらに詳しい解説はこちら:

2.2 【81-00住宅の落とし穴】“アンバランスなアスリート”を、真の強者へと導く治療計画

✔ここでのポイント:

1981年から2000年に建てられた、いわゆる「新耐震基準」の住宅。多くの方が安心しがちなこの年代の家にも、実は深刻な弱点が潜んでいます。それは、家のねじれやすさを示す「バランス(偏心率)」と、骨格の結束力を示す「金物不足」です。この二つの“落とし穴”を理解することが、この時代の家を真に安全にするための鍵となります。

「我が家は昭和56年以降に建てられた新耐震基準の家だから、地震は大丈夫」。

リフォームのご相談で、この言葉を何度耳にしたことでしょう。

その安心感は、決して間違いではありません。1981年の建築基準法改正で、木造住宅に求められる壁の量は大幅に増え、旧耐震基準の住宅に比べて、その安全性は格段に向上しました。

しかし、その安心感の裏に、この時代特有の“落とし穴”が潜んでいることを、あなたはご存知でしょうか。阪神・淡路大震災、そして近年の熊本地震では、この「新耐震のはず」の住宅が、数多く倒壊・大破するという衝撃的な事実が報告されています。それはなぜか。500棟の“カルテ”を読み解いてきた私たちには、その明確な理由が見えています。

この時代の家は、例えるなら「力が有り余っているのに、体幹と靭帯が弱い“アンバランスなアスリート”」です。壁の量という「筋力」は増強されましたが、その力を支えるべき二つの重要な要素が、致命的に欠けていたのです。

一つは、「バランス(偏心率)」の悪さです。南側に大きな窓を設けた開放的なリビング、北側に壁の多い水まわりを固めた間取りなど、当時の流行が、家の重心と強さの中心を大きくずらし、地震時に危険な「ねじれ」を生む原因となりました。

そして、もう一つが「結束力(金物不足)」です。強くなった壁が、地震時に柱を引き抜こうとする強烈な力に対し、それを繋ぎとめる耐震金物の設置が、まだ義務化されていなかった。これが、阪神・淡路大震災で多くの悲劇を生んだ「ホゾ抜け」の正体です。

8100住宅の補強とは、この二つの弱点を克服し、見せかけではない“本物の新耐震住宅”へと再生させるための、緻密なリハビリテーション・プログラムです。耐力壁の増設と再配置によって偏心率を改善し、家の体幹を鍛え直す。そして、ホールダウン金物などを後付けで確実に施工し、骨格を繋ぐ靭帯を再生させる。この二つの手術を行って初めて、このアンバランスなアスリートは、その有り余るポテンシャルを100%発揮できる、真の強者へと生まれ変わるのです。

さらに詳しい解説はこちら:

➡️ 記事『9. 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠』へ

2.3 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実への処方箋

✔ここでのポイント:

2000年以降に建てられた、現行基準の住宅。倒壊のリスクは低いですが、それで本当に安心でしょうか。熊本地震の教訓は、「倒壊はしないが、大きな損傷を受け、住み続けられなくなる」という、新たなリスクを私たちに突きつけました。この時代の家の課題は、「損傷」を防ぎ、資産価値を守ることにあります。

「我が家は2000年以降に建てられた、現行基準の家です。耐震補強工事の内容としては、特に何もする必要はないと考えて良いですよね?」

――そうお考えになるのは、もっともなことです。2000年の建築基準法改正により、木造住宅の耐震性能は飛躍的に向上し、理論上は、震度6強から7の地震でも「倒壊はしない」レベルの安全性が確保されることになりました。しかし、500棟の再生を手掛けてきた専門家として、私たちは、その先に潜む、もう一つの重要なリスクについて、お話しなければなりません。

2016年の熊本地震では、震度7という観測史上例のない揺れが、2度にわたって同じ地域を襲いました。この時、多くの2000年基準の住宅は、その設計通り、倒壊を免れ、中にいる人の命を守りました。しかし、その一方で、建物は大きな損傷を受け、傾き、壁には亀裂が走り、結果として「住み続けることが不可能」と判定され、解体を余儀なくされたケースが、数多く報告されたのです。

この事実は、私たちに厳しい問いを投げかけます。「命さえ助かれば、それで本当に良いのでしょうか?」と。

建築基準法が定めるのは、あくまで「命を守る」ための最低限の基準です。しかし、私たちが目指すべきは、その先にある、「命も、財産も、そしてその後の暮らしも守り抜く」という、「真の安全」ではないでしょうか。

では、この「倒壊はしないが、住めなくなる」というリスクに、どう立ち向かえば良いのでしょうか。そのための、現代の建築技術が出した答えの一つが、「制震」という考え方です。

「耐震」が、建物を頑丈な骨格で固め、地震の力に「耐える」技術であるのに対し、「制震」は、建物内部に設置した特殊なダンパー装置が、地震の揺れのエネルギーを吸収し、熱などに変換して放出することで、建物の揺れそのものを小さくする技術です。

これを、私たちは「鎧(よろい)」と表現しています。まず、「耐震」によって、決して倒れない強靭な肉体を創り上げる。その上で、繰り返す揺れによるダメージを最小限に抑え、内部の骨格(構造躯体)を守るために、「制震」という名の鎧を身にまとう。この二段構えこそが、現代の、そして未来の巨大地震に対する、最も賢明な備えなのです。地震の後も、大きな補修をすることなく、安心して住み続けられる。そして、その家の資産価値も、大きく損なわれることがない。これこそが、「制震」がもたらす、計り知れない価値なのです。

さらに詳しい解説はこちら:

2.4 【全世代共通】耐震技術の核心、それは「結束力」にあり

これまで築年数別の弱点と対策を解説してきましたが、すべての世代の木造住宅に共通して、その耐震性能を根底から支える、普遍的な技術があります。それが、骨格の結束力を司る「N値計算と耐震金物」です。これこそが、まさに耐震技術の核心と言えるものです。

ここまで、築年数という“カルテ”に応じて、それぞれの時代が抱える固有の弱点と、その治療法についてお話ししてきました。しかし、その根底には、すべての木造住宅に共通して、その安全性を支える、普遍的で本質的な技術が存在します。その核心こそが、「耐震の三位一体」の第三の柱、「結束力」です。そして、この結束力を科学的に設計するための唯一無二の手段が「N値計算」なのです。

「強い壁」は、諸刃の剣である。この言葉の意味を、あなたはご存知でしょうか。耐震性を高めるために、私たちは耐力壁を増設し、家を強くします。しかし、その壁が強固であればあるほど、地震時には、その壁の両端にある柱に、土台や梁から引き抜かれようとする、強烈な力が働きます。もし、この力に抵抗できなければ、柱は土台からすっぽりと抜け落ち(ホゾ抜け)、せっかくの強い壁も、その力を発揮する前に家は崩壊してしまいます。

この、柱に働く「引き抜き力」の大きさを、壁の種類や位置関係から、一部位ずつ、正確に計算する方法。それが「N値計算」です。そして、その計算結果に基づいて、必要な強度を持つ「耐震金物(ホールダウン金物など)」を選定し、柱と土台(あるいは基礎)、柱と梁を強固に連結する。2000年以前の住宅では、このN値計算の概念そのものが、設計に十分に反映されていませんでした。だからこそ、多くの家が、壁の強さに柱の結束力が追いつかず、倒壊してしまったのです。

真に責任ある耐震補強リフォーム工事とは、この地道で複雑なN値計算を、すべての柱について丁寧に行い、その結果に基づいて、最適な耐震金物を、最適な場所に、正しく施工することなくしては、決して成り立たないのです。

さらに詳しい解説はこちら:

章の概要:

家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

3.1 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

✔ここでのポイント:

地震対策と聞いて、多くの方が思い浮かべるであろう「耐震」「制震」「免震」という三つの言葉。その根本的な考え方の違いと、メリット・デメリット、そして木造戸建てのリノベーションにおいて、どの選択が最も現実的で賢明なのか。500棟以上の経験を持つ専門家が、その本質を、誰よりも分かりやすく、そして率直に解説します。

「耐震については分かったけれど、最近よく聞く『制震』や『免震』とは、一体何が違うの?」

――その疑問は、ご自宅の安全性を真剣に考える、あなただからこそ抱く、極めて真っ当なものです。

これらの言葉は、しばしば混同されて使われますが、その思想とアプローチは、全く異なります。例えるなら、「屈強な肉体で衝撃に耐える(耐震)」「特殊なプロテクターで衝撃を吸収する(制震)」「衝撃そのものが届かない場所に立つ(免震)」ほどの違いがあるのです。

-

耐震: 家の骨格そのものを、筋交いや耐力壁、金物で強固に固め、地震の力に「耐える」という、最も基本的で、そして最も重要な考え方です。日本のほとんどの住宅は、この「耐震」を基本としています。

-

制震: 建物の壁の中などに、オイルダンパーや特殊なゴムといった「制震装置」を設置し、地震の揺れのエネルギーを、熱エネルギーなどに変換して「吸収」する技術です。建物の揺れそのものを小さくし、構造躯体へのダメージを軽減する役割を果たします。

-

免震: 建物の基礎と土台の間に、積層ゴムやローラーといった特殊な「免震装置」を設置し、地面の揺れが、建物に直接伝わらないように「絶縁」する、最も効果の高い技術です。

戸建てのリノベーションにおいて、基礎から大規模な工事が必要となる「免震」は、その費用と技術的な制約から、現実的な選択肢とは言えません。だからこそ、私たちの議論の核心は、「最強の耐震」をいかにして実現し、その上で、付加価値として「制震」をどう組み合わせるか、という点にあります。

さらに詳しい解説はこちら:

3.2 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

✔ここでのポイント:

業界に蔓延る「制震ダンパーさえ入れれば安心」という、あまりに危険な誤解を、専門家として断固として正します。「耐震」は倒壊を防ぐための生命維持装置、「制震」はその後の暮らしと資産価値を守るための先進医療である、という役割の違いを明確にします。そして、プロだけが知る、本当に効果のあるダンパーの見分け方まで、踏み込んで解説します。

「最近は、耐震補強よりも、制震ダンパーを入れるのが流行りらしいですね」。

リノベーション雑誌を熱心にご覧になっているお客様から、このようなお言葉をいただくことが増えました。しかし、500棟以上の家の命と向き合ってきた専門家として、私は、この風潮に、極めて強い危機感を抱いています。なぜなら、「制震」は、決して「耐震」の“代わり”にはなり得ないからです。

思い出してください。「耐震」の目的は、巨大地震の力に正面から抵抗し、家が倒壊するのを防ぎ、中にいる家族の命を守ること。これは、家の存在意義そのものに関わる、絶対的な土台です。 一方で、「制震」の目的は、その強固な耐震構造が、繰り返す揺れによってダメージを蓄積し、「損傷」してしまうのを防ぐことです。

つまり、「耐震=倒壊防止(命を守る)」、「制震=損傷防止(財産と暮らしを守る)」と、その役割は、全く異なるのです。強靭な肉体(耐震)を持たないまま、高価な鎧(制震)だけを身につけても、全く意味がありません。

さらに、制震ダンパーには、地震の初期の揺れから効果を発揮し、「損傷」そのものを防ごうとするタイプと、建物が大きく変形し、すでに損傷が始まってから、最後の砦として「倒壊」を防ごうとするタイプが存在します。この違いを知らずに製品を選んでしまうことは、あまりにも危険です。 「制震」という言葉の甘い響きに惑わされることなく、その本質的な役割と、正しい使い方を理解すること。それこそが、あなたの家を、本当の意味で守るための、賢明な選択なのです。

さらに詳しい解説はこちら:

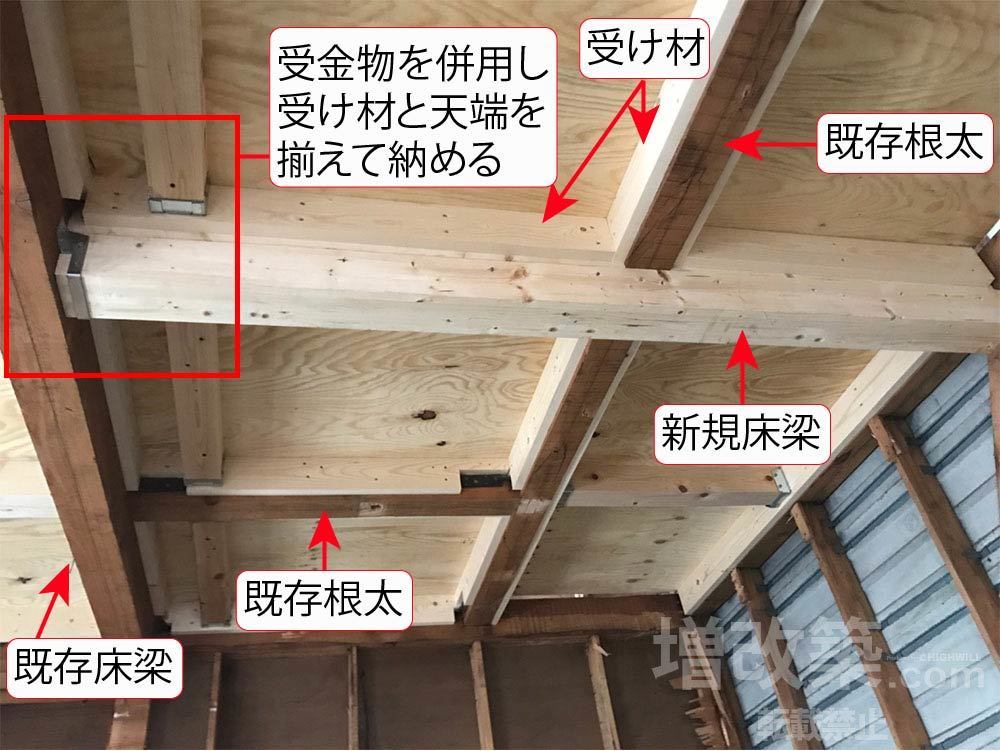

3.3 家を“立体的な箱”に変える「垂直・水平構面」の連携

✔ここでのポイント:

耐震補強の議論を、「壁」という平面的な視点から、家全体を一つの「箱」として捉える、立体的な視点へと進化させます。地震の力に直接抵抗する「垂直構面(壁)」と、その力を家全体に分散させる「水平構面(床・屋根)」。この二つの「面」が連携して初めて、耐震の“三位一体”が完成することを解説します。

これまで、私たちは、地震の力に抵抗する「壁」の強さや、柱の抜けを防ぐ「結束力」の重要性について、詳しくお話ししてきました。しかし、どんなに優れた部品を集めても、それらが一つのシステムとして機能しなければ、本当の強さは生まれません。

真に強固な耐震性とは、家全体が、まるで一つの「頑丈な箱」のように一体となって、地震の揺れに抵抗することで、初めて実現するのです。

この「箱」を作るためには、二つの主役が必要です。

一つは、箱の「側面」にあたる「垂直構面(壁)」。

そして、もう一つが、箱の「蓋」と「底」にあたる「水平構面(床・屋根)」です。

いくら箱の側面(壁)を、面材耐力壁「ノボパン」などを用いて、科学的な壁倍率計画に基づいて強固にしても、蓋と底(床・屋根)が、ベニヤ板のようにペラペラで歪みやすい状態だったら、どうなるでしょうか。箱は、地震のねじる力に耐えきれず、ぐにゃりと歪み、側面(壁)も本来の性能を発揮できません。

そこで不可欠となるのが、床や屋根の下地に、構造用合板などを規定通りに施工し、一枚の強固な“面”として一体化させる「剛床工法」です。この強固な水平構面が、地震の力を家中の壁にバランス良く分散させ、建物全体の変形を抑え込む「司令塔」の役割を果たします。

つまり、「壁(垂直構面)」「床・屋根(水平構面)」「結束力」。この三つの要素が、全て高いレベルで計画・施工されて初めて、「耐震の三位一体」は完成します。そして、リノベーションという「開けてみなければわからない」現場では、これらを机上の計画通りに実現するために、「解体後の精密構造計算」が、何よりも重要なのです。

さらに詳しい解説はこちら:

3.4 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

✔ここでのポイント:

リノベーションにおける最大の魅力の一つである「大空間の間取り」と、絶対条件である「高い耐震性」。この、時に相反する二つの要望を、いかにして両立させるのか。その、専門家だけが知る、高度な技術の神髄を披露します。耐震補強工事が、単なる守りの工事ではなく、理想の暮らしを創造するための、攻めの武器にもなり得ることを示します。

「この、リビングの真ん中にある柱さえなければ、もっと広々とした、開放的な空間になるのに…」。

リノベーションのご相談で、この言葉を、私たちは何度、耳にしてきたことでしょう。そのお気持ち、痛いほどよく分かります。しかし、その柱が、家の命運を握る、極めて重要な構造体であった場合、多くの業者は、こう答えるかもしれません。「申し訳ありませんが、この柱は抜けません」と。

しかし、私たちは、決して、そこで思考を止めません。本当に、その夢を、諦めなければならないのでしょうか?

答えは、「ノー」です。緻密な構造計算と、それを形にする、高度な施工技術があれば、開放的な大空間と、揺るぎない耐震性を、完璧に両立させることは、可能なのです。それが、私たちが得意とする「柱抜き・梁補強」という、匠の技です。

私たちは、まず、抜こうとしている柱が、どれだけの荷重を支えているのかを、正確に計算します。そして、その荷重を、安全に、そして余裕をもって受け止められるだけの、強靭な「梁」を設計します。時には、木材だけでなく、鉄骨の梁を組み合わせることもあります。その新しい梁を、既存の柱や梁と強固に一体化させ、力の流れを、スムーズに再構築する。この、極めて高度な外科手術によって、家の安全性を、以前よりもさらに高めながら、お客様の夢であった、広々とした大空間を、現実のものとすることができるのです。

耐震補強工事とは、決して、制約ばかりの、我慢を強いるものではありません。それは、正しい知識と技術を持った専門家と出会うことで、あなたの理想の暮らしを、より安全に、そして、より自由に創造するための、最も強力な武器にもなり得るのです。

さらに詳しい解説はこちら:

3.5 リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

✔ここでのポイント:

中古住宅のリフォームにおいて、最高レベルの安全性である「耐震等級3」を取得することが、決して夢物語ではなく、具体的な計画と工事によって達成可能であることを、明確に示します。その実現のための具体的な手法、費用感、そして、それによって得られる絶大なメリット(税制優遇など)を網羅的に解説します。

「中古住宅のリフォームで、新築の、それも最高レベルの耐震性能である『耐震等級3』を取得するなんて、本当にできるのでしょうか?」

――その問いに対する、私たちの答えは、明快です。「はい、できます」と。

耐震等級3とは、建築基準法が定める最低基準の、実に1.5倍の強度を持つ、災害時の拠点となる消防署や警察署と同レベルの、絶対的な安全性能です。この最高等級を、リフォームによって取得することは、決して簡単なことではありません。それは、第2部で解説した、旧耐震や81-00住宅が抱える、あらゆる弱点を、完璧に、そして根本から治療し尽くすことを意味します。

脆弱な無筋基礎は、強固な鉄筋コンクリート基礎へと生まれ変わらせる。アンバランスな壁の配置(偏心率)は、緻密な計算によって、完璧に是正する。そして、不足している耐震金物は、N値計算に基づき、必要な箇所に、すべて設置する。これら、私たちが提唱する「耐震の三位一体」を、最高レベルで実現して初めて、耐震等級3という頂きに、到達することができるのです。

そのための費用は、もちろん安くはありません。しかし、それによって得られる価値は、計り知れません。住宅ローン減税の最大控除額が、一般の住宅よりも大幅に優遇される。地震保険料が、最大で50%も割引される。そして何よりも、「この家は、国が認めた、最高レベルの安全性能を持っている」という、何物にも代えがたい、絶対的な安心感。

リフォームは、決して、新築に劣るものではありません。むしろ、正しい知識と技術を持った専門家と出会うことで、あなたの愛着のある我が家を、どんな新築住宅にも負けない、最高の性能を持つ、究極の住まいへと、生まれ変わらせることができるのです。

さらに詳しい解説はこちら:

章の概要:

第3部までで、あなたの家の“カルテ”を読み解き、最適な治療計画(構造外科手術)の全貌をご理解いただけたことと存じます。しかし、どんなに優れた治療計画も、それを実行に移す過程には、現実的な障壁が立ちはだかります。この第4部では、多くの施主様が直面する「法規」と「費用」という、二つの巨大な“見えざる壁”に正面から向き合い、私たちプロフェッショナルが500棟以上の経験で培ってきた、その壁を乗り越えるための具体的な「航海術」を、余すところなくお伝えします。

4.1 【2025年法改正】「耐震リフォームで家が狭くなる」を回避する戦略的計画術

✔ここでのポイント:

2025年の建築基準法改正により、リフォームにおける「建築確認申請」の基準が厳格化されます。これに伴い、特に建蔽率オーバーなどの既存不適格建築物では「リフォームをしたら、今の家より狭くなってしまった」という最悪の事態が起こり得ます。ここでは、そのメカニズムを解説するとともに、法律を深く理解した専門家だけが知る、家の広さを守りながら性能を向上させるための、極めて重要な戦略的計画術を授けます。

「家族の安全のために、勇気を出して耐震補強リフォーム工事を決断した。しかし、法律のせいで、今よりも家が狭くなってしまうかもしれない」。この、にわかには信じがたい矛盾が、今、日本のリフォーム業界に大きな影を落としています。特に、都市部の限られた敷地を最大限に活用してこられたお住まいにとって、これは計画の根幹を揺るがす大問題です。500棟以上の現場で、こうした法的な制約に悩むお客様の姿を、私たちは何度も目の当たりにしてきました。

しかし、結論から申し上げます。諦める必要は、全くありません。

法律は、決してあなたの敵ではありません。法律を正しく、深く理解し、そのルールの中で最適な航路を描くこと。

それこそが、私たち専門家の腕の見せ所なのです。このセクションでは、まず、なぜリフォームで家が狭くなるという事態が起こりうるのか、そのメカニズムを正確にご理解いただきます。

その上で、その悪夢のようなシナリオを回避するための、私たちプロフェッショナルが持つ、極めて実践的で、かつ合法的な航海術のすべてをお話しいたします。

耐震補強リフォーム工事を計画する上で、避けては通れないのが「建築確認申請」という行政手続きです。

そして、この確認申請のルールが、2025年4月(予定)の建築基準法改正によって、大きく変わろうとしています。

これまで「4号特例」という制度によって、多くの木造2階建て住宅のリフォームでは審査が簡略化されていましたが、今後は新築同様の厳格な審査が求められるようになります。

この「審査が厳格化される」ということが、なぜ「家が狭くなる」ことに繋がるのでしょうか。

その鍵は、「既存不適格建築物」という言葉にあります。これは、建てられた当時は合法だったものの、その後の法改正によって、現在の法律の基準から見ると不適合な部分が生まれてしまった建物のことです。

例えば、敷地面積に対する建物の建築面積の割合である「建蔽率」が上限を超えていたり、前面道路との間に十分な距離が確保されていない「セットバック義務違反」の状態であったりします。

こうした既存不適格建築物に、確認申請が必要となる「大規模な修繕・模様替え」を行う場合、行政は建物全体が「現行の建築基準法に適合しているか」を厳しく審査します。

その結果、建蔽率がオーバーしていれば、超過している部分を「減築」、つまり取り壊して建物を小さくすることを求められます。セットバックが必要な敷地であれば、敷地を後退させなければなりません。良かれと思って始めた耐震補強リフォーム工事が、結果として愛着のある我が家を法的に「削り取られる」という、悲しい結末を招いてしまうのです。

では、どのような工事が確認申請の必要な「大規模」とみなされるのでしょうか。建築基準法では、「その建築物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の一種以上について、その過半の修繕・模様替えをすること」と定められています。この「過半」、つまり「半分以上」というラインが、すべての鍵を握ります。2025年の建築基準法改正後は、これまで以上にこの定義が厳密に運用されることが予想され、安易な計画は大きなリスクを伴います。耐震リフォームで確認申請が必要になるかどうかの判断は、専門家にとっても極めて高度な知識が求められるのです。

では、この最悪のシナリオを回避し、今の広さを守りながら、安全で快適な住まいに生まれ変わらせることは、本当に不可能なのでしょうか。

ご安心ください。道はあります。それこそが、私たちのような木造改修を熟知した専門家が駆使する、「工事範囲を計画的にコントロールし、確認申請が不要な範囲に留める」という戦略です。

先述の通り、確認申請が必要となるのは、主要構造部の「半分以上」を解体・改修する場合です。裏を返せば、どの部位においても、その範囲を「半分未満」に抑えることができれば、その工事は「大規模」とはみなされず、確認申請そのものが不要になる可能性が飛躍的に高まるのです。これにより、建蔽率オーバーやセットバックといった既存不適格の状態を、行政から厳密に問われることなく、合法的にリフォームを進めることが可能となります。

これは、決して法律の抜け道を探すような、後ろめたい話ではありません。法律を正しく、深く理解し、そのルールの中で、お客様の利益を最大化するための、専門家としての技術であり知恵なのです。どこまで解体すれば「過半」とみなされるのか、その判断には、木造建築の構造に関する深い知識と、行政の解釈に対する豊富な経験が不可欠です。

この確認申請不要な耐震補強工事を実現するための、最も効果的でシンプルな方法が、私たちが数多くの現場で実践してきた、「外周部を触らない」内部スケルトンリフォームです。

建物の主要構造部の中でも、特に面積が大きく、工事の影響範囲が広がりがちな「外壁」や「屋根」に一切手を加えず、改修を内部の解体と補強に限定することで、「大規模」とみなされるリスクを大幅に低減することができます。

これにより、建物の広さを完全に維持したまま、内部の耐震性能や断熱性能を、新築同様、あるいはそれ以上に向上させることが可能になるのです。これは、特に敷地に余裕のない都市部にお住まいの方にとって、計り知れないメリットと言えるでしょう。

この4号特例縮小時代を乗り越えるための、まさに究極の航海術なのです。

さらに詳しい解説はこちら:

➡️ 記事『19. 【2025年法改正対応】確認申請を回避し、減築・セットバックを防ぐ性能向上リノベーションの完全戦略』へ

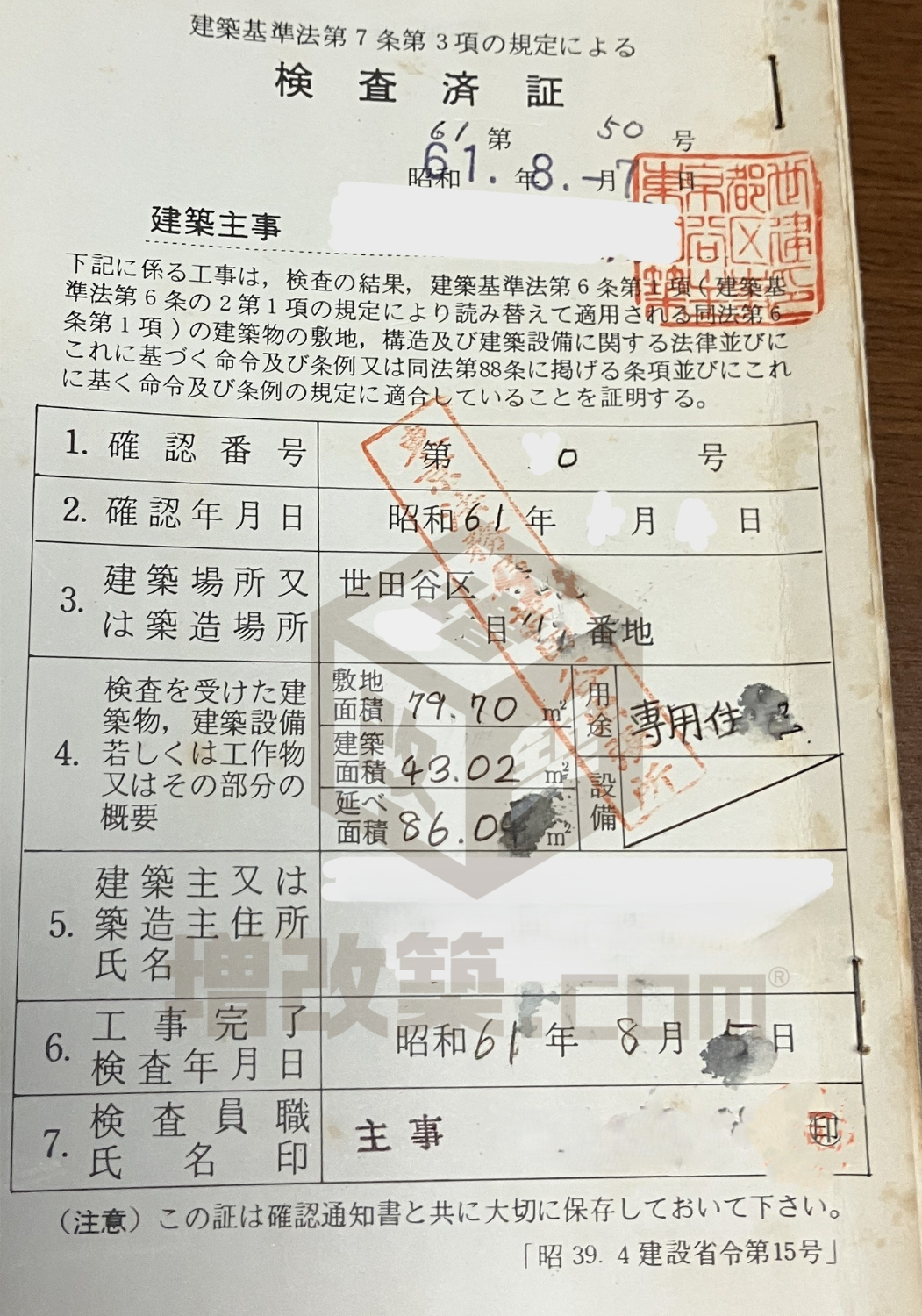

4.2 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ

✔ここでのポイント:

「検査済証がない」「再建築不可物件である」。こうした厳しい宣告を受けた家でも、耐震補強リフォーム工事を諦める必要は全くありません。ここでは、法的なハードルを乗り越え、安全な住まいを再生させるための具体的な手続き(法適合状況調査)と、専門家選びの重要性について解説し、困難な状況にある方に希望の道筋を示します。 このセクションが章の中で果たす役割、読者に提供する情報を具体的に示す。

「うちの家は、建てた時の検査済証がないらしい」

「不動産屋から、この土地は再建築不可だと言われた」。

リフォームを検討する中で、このような厳しい現実に直面し、途方に暮れてしまう方も少なくありません。まるで、航海に出ようとした船に、「出航許可が出ない」と宣告されたようなものです。

しかし、どうか絶望しないでください。500棟以上の、それぞれに複雑な事情を抱えた家々を再生させてきた私たちの経験から言えば、ほとんどの場合、必ず解決策は存在します。このセクションでは、こうした法的に困難な状況にあるお住まいを、いかにして安全な港へと導くか、そのための具体的な再生シナリオをお話しします。

「検査済証」とは、建物が完成した際に、建築基準法に適合していることを証明する、いわば「建物の身分証明書」のようなものです。これが存在しないと、原則として、確認申請を伴う増改築などを行うことができません。特に古い建物では、この検査済証が交付されていなかったり、紛失してしまったりしているケースが非常に多く、リフォーム計画の大きな障壁となります。

しかし、この壁を乗り越えるための、法的に認められた手続きが存在します。

検査済証

それが、「法適合状況調査(建築基準法第12条第5項に基づく報告)」です。これは、建築士などの専門家が、既存の建物を詳細に調査し、現在の法規に対してどの部分が適合し、どの部分が不適合であるかを明確にした報告書を作成し、行政に届け出る制度です。この報告書が適切に作成・受理されれば、それが実質的に検査済証の代わりとなり、その後のリフォーム計画を合法的に進めるための道が拓かれるのです。

この調査には、現存する図面の有無の確認、建物の履歴調査、そして詳細な現地調査と法規の照合といった、極めて高度な専門知識と経験が求められます。費用も数十万円かかる場合がありますが、検査済証がないリフォームを諦める前に、まず検討すべき、非常に価値のある手続きです。私たちは、こうした法的な手続きにも精通しており、お客様の状況に応じて、最適な解決策をご提案します。既存不適格のリフォームにおいて、この知見は不可欠です。

「再建築不可物件」とは、現在の建築基準法では、一度取り壊してしまうと、同じ場所に同じ規模の家を建てることができない土地に建っている建物のことです。

例えば、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していない(接道義務違反)場合などがこれに該当します。この宣告は、事実上、「建て替えは不可能」ということを意味し、多くの方が、耐震性に不安を抱えたまま、住み続けるしかないと諦めてしまっています。

しかし、ここにも希望はあります。「建て替え」は不可能でも、「リフォーム」や「リノベーション」は可能なのです。

もちろん、確認申請が必要となるような大規模な改修を行えば、接道義務などの根本的な問題を是正するよう指導されるため、現実的ではありません。しかし、前節で解説した、確認申請が不要な「2分の1未満の解体」というルールの範囲内であれば、再建築不可物件であっても、耐震性能や断熱性能を飛躍的に向上させることは、十分に可能なのです。

むしろ、建て替えができないからこそ、既存の建物を最大限に活かし、その価値を高めていく性能向上リノベーションが、唯一にして最善の選択肢となります。ただし、こうした物件の耐震補強リフォーム工事は、法的な制約が複雑に絡み合うため、通常の工事以上に、業者に高度な専門知識と経験が求められることは言うまでもありません。再建築不可物件のリフォーム実績が豊富で、法規を熟知した、真に信頼できるパートナーを選ぶこと。それこそが、この困難な航海を成功させるための、絶対条件となるのです。

> さらに詳しい解説はこちら:

➡️ 記事『20. 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解』へ

4.3 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

ここでのポイント: 耐震補強リフォーム工事には、一体いくらかかるのか?ここでは、工事の規模に応じたリアルな費用相場を、具体的なモデルケースで示し、費用の透明性を確保します。その上で、安易な値引きではない、性能を落とさずにコストを最適化するための、プロならではの「賢いコストダウン術」を伝授します。

「耐震の重要性は分かった。しかし、結局のところ、どれくらいの費用がかかるのかが、一番の心配だ」。

そのお気持ち、よく分かります。耐震補強リフォーム工事の費用は、家の状態やどこまで補強するのかによって、まさに千差万別です。ここでは、500棟以上の実績から見えてきた、現実的な費用相場と、予算計画を立てる上での重要な考え方について、包み隠さずお話しします。

モデルケースで見るリアルな費用相場

木造の耐震補強費用を考える際、最も大きく価格を左右するのは「どこまで解体するか」です。ここでは、一般的な30坪程度の木造2階建て住宅を例に、いくつかのパターンを見てみましょう。

-

パターンA:内部のみのスケルトンリフォームに伴う耐震補強工事 第2部で解説したような、旧耐震基準や81-00住宅の弱点を克服し、評点1.5以上を目指す本格的な耐震補強を行う場合、内部をスケルトン(骨組みだけの状態)にすることが最も確実です。この場合の費用は、基礎補強の有無や程度にもよりますが、耐震補強工事単体で約300万円~700万円程度が一つの目安となります。これに、内装や設備の費用が加わり、リフォーム全体としては1500万円以上となるケースが多くなります。

-

パターンB:部分的なリフォームに伴う耐震補強工事 リビングや水まわりなど、特定の部分だけをリフォームする際に、その範囲内でできる限りの耐震補強を行うケースです。壁を数カ所補強し、金物を追加する、といった内容で、100万円~250万円程度が相場です。ただし、前述の通り、部分的な補強では家全体のバランスが崩れるリスクもあり、私たちは、その危険性についても正直にお伝えした上で、最適な計画をご提案します。

-

パターンC:耐震+制震+断熱を伴う、フルスペックの性能向上リノベーション 耐震等級3(評点1.5以上)を実現し、さらに制震ダンパーを設置、断熱性能もHEAT20 G2レベルまで高める、私たちが最も推奨するフルリノベーションの場合、スケルトンリフォームの費用に、これらの性能向上のための工事費が加わり、総額は2,000万円~3,500万円以上となることが一般的です。これは、もはやリフォームというより、「既存の骨格を活かした、新築以上の家づくり」というべきプロジェクトです。

性能を落とさない、賢いコストダウン術

高額になりがちな耐震補強リフォーム工事ですが、性能という本質を妥協することなく、賢くコストを抑える方法も存在します。それは、単なる「値引き」ではなく、計画の工夫による「コストの最適化」です。

-

優先順位の明確化: まず最も重要なのは、ご予算の中で「何を絶対に譲れないのか」という優先順位を決めることです。私たちは、「耐震の三位一体」に関わる基礎・構造の補強こそが最優先であると考えます。その上で、内装の仕上げ材のグレードを調整したり、キッチンの設備を標準的なものにしたりすることで、総額をコントロールします。

-

計画の工夫によるコストダウン: 例えば、81-00住宅や2000年基準の住宅で、窓の数が非常に多い場合。すべての窓を高性能な断熱サッシに交換すると、それだけで数百万の費用がかかります。そこで私たちは、採光や通風にあまり寄与していない不要な窓を、思い切って塞いで「耐力壁」に作り変えることをご提案します。これにより、高価なサッシの費用を削減しつつ、家の耐震性と断熱性の両方を向上させることができるのです。

-

同時工事による足場代の節約: もし、外壁や屋根のリフォームも検討されているのであれば、それを耐震補強工事と同時に行うことで、高額な「足場」の設置費用を一回で済ませることができます。別々のタイミングで工事を行えば、その都度足場代がかかってしまいます。これも、長期的な視点に立った、賢いコストダウン術の一つです。

これらのコストコントロールは、家の構造と性能を熟知した専門家でなければ提案できません。安易な価格だけで業者を選ぶことの危険性が、ここにあります。

> さらに詳しい解説はこちら:

➡️ 記事『21. 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術』へ

4.4 補助金・減税制度フル活用マニュアル

ここでのポイント:

耐震補強リフォーム工事は、個人の資産を守るだけでなく、社会全体の安全性を高める重要な取り組みです。そのため、国や自治体は、手厚い補助金や減税制度を用意して、その活動を後押ししています。これらを活用しない手はありません。ここでは、あなたが使える可能性のある制度を網羅的に紹介し、その活用法を伝授します。

「これだけの費用がかかるのか…」と、少し不安になられたかもしれません。しかし、ご安心ください。あなたのその、家族の安全を願う尊い決断を、国や自治体も、決して見放してはいません。質の高い耐震補強リフォーム工事に対しては、その費用負担を大幅に軽減してくれる、数多くの支援制度が用意されています。これらは、まさに「知る人ぞ知る」情報であり、賢く活用するか否かで、時には数百万円もの差が生まれることもあります。このセクションでは、あなたが使える可能性のある補助金・減税制度を網羅的に解説する、完全活用マニュアルをお届けします。

国が後押しする、代表的な補助金・減税制度

まず、国が主導する、全国で活用可能な代表的な制度をご紹介します。

-

長期優良住宅化リフォーム推進事業: これは、耐震性の向上、省エネルギー対策、劣化対策などを総合的に行い、住宅の寿命を延ばす(長期優良住宅化する)リフォームに対して、国が費用の一部を補助する、非常に強力な制度です。耐震補強工事はもちろんのこと、私たちが推奨する断熱改修なども対象となり、最大で200万円以上の補助を受けられる可能性もあります。

-

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置: もし、ご両親などからリフォーム資金の援助を受けられる場合、この制度は絶大な効果を発揮します。耐震等級の向上など、質の高い住宅へのリフォームであれば、最大で1,000万円までの贈与が非課税となる制度です。この適用を受けるためには、「耐震基準適合証明書」などの専門家による証明が必要となりますが、それを補って余りある大きなメリットがあります。

-

耐震改修に関する特例措置(所得税・固定資産税の減税): 一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合、その費用の一部が所得税から控除されたり、翌年の固定資産税が減額されたりする制度です。これもまた、リフォーム後の経済的負担を和らげてくれる、心強い制度と言えるでしょう。

あなたの街にもある!自治体独自の助成金制度

国の制度に加えて、ほとんどの市区町村では、独自の耐震改修助成制度を設けています。これは、特に旧耐震基準の住宅の耐震化を促進することを目的としたもので、耐震診断費用の助成や、耐震補強工事費用の一部を補助してくれるものです。

補助額や対象となる建物の条件は、自治体によって大きく異なりますが、例えば東京都の多くの区では、耐震診断はほぼ無料で行え、補強工事に対しても100万円以上の補助金が用意されています。

そして、重要なのが、これらの自治体の補助金は、多くの場合、国の制度と併用が可能であるという点です。つまり、国の補助金と、お住まいの市区町村の補助金を両方活用することで、費用負担を最大限に軽減することができるのです。

これらの情報は、お住まいの市区町村のホームページや、建築関連の窓口で確認することができますが、制度内容が複雑であったり、年度によって変わったりすることも少なくありません。だからこそ、こうした地域の補助金情報にも精通し、お客様にとって最も有利な制度の組み合わせを提案し、その複雑な申請手続きをサポートできる、地域に根差した専門家の存在が不可欠となるのです。

最後に、これらの制度を活用する上で、絶対に忘れてはならない鉄則があります。それは、「ほとんどの補助金は、工事を着工する前の『事前申請』が必須である」ということ、そして「年間の予算上限があり、早い者勝ちである」ということです。リフォーム計画の、できる限り早い段階で専門家に相談すること。それが、賢くお得にリフォームを実現するための、何よりの秘訣なのです。

> さらに詳しい解説はこちら:

➡️ 記事『22. 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル』へ

章の概要:

この第5部は、このガイドの、増改築.com®の真骨頂です。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

5.1 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

✔ここでのポイント:

地盤沈下などで「家が傾いている」という、絶望的とも思える状況に対し、それを根本から治療する「ジャッキアップ工事」という、高度な技術が存在することを示します。私たちの圧倒的な技術力と、どんな困難な状況も諦めないという情熱を、具体的な事例を通じて伝えます。

「床に置いたビー玉が、いつも同じ方向へ転がっていく」「めまいがすると思ったら、家そのものが傾いていた」。

長年住み慣れた我が家が、少しずつ、しかし確実に傾いている。その事実に気づいた時の、お客様の絶望感は、計り知れません。多くの業者は、「これはもう、建て替えるしかありませんね」と、無慈悲な宣告をするかもしれません。しかし、私たちは、決して諦めません。なぜなら、その絶望を、確かな希望へと変えるための、究極の外科手術が存在することを、知っているからです。

それが、「ジャッキアップ工事」です。これは、特殊なジャッキを用いて、家全体を、ミリ単位で、慎重に持ち上げ、傾きを完全に水平な状態へと是正する、極めて高度な技術です。私たちは、まず、なぜ家が傾いてしまったのか、その根本原因(地盤沈下、構造の歪み、木材の腐食など)を徹底的に調査します。そして、傾きを補正すると同時に、弱った基礎や土台を強固に補強し、二度と家が傾くことのない、揺るぎない土台を再構築します。

このジャッキアップ工事は、単に家の傾きを直すだけではありません。それは、家全体の構造バランスを、あるべき姿へとリセットし、耐震性を飛躍的に向上させるための、またとない機会なのです。傾きという絶望的な“症状”を、最高の耐震補強工事を行うための“きっかけ”へと転換させる。それこそが、500棟の難手術を成功させてきた、私たち専門医の腕の見せ所なのです。

さらに詳しい解説はこちら:

5.2 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

✔ここでのポイント:

隣家との隙間がほとんどなく、外壁からの工事が物理的に不可能な「狭小地」の住宅。そうした絶望的な状況を打破する、私たちの特殊技術「裏打ち工法」を公開します。他社が「不可能」と匙を投げた難工事を可能にする、私たちの特殊技術です。

「お隣との隙間が、20cmしかありません。こんな家、リフォームなんて不可能ですよね?」。都市部の住宅密集地にお住まいの方から、このような、切実なご相談をいただくことは、決して少なくありません。外壁のメンテナンスや、防水工事を行いたくても、足場を組むスペースすらない。ましてや、外壁を剥がして、本格的な耐震補強工事や断熱改修を行うなど、夢のまた夢。多くの業者が、「これは、どうしようもありませんね」と、匙を投げてしまう、まさに絶望的な状況です。

しかし、ここにも、道はあります。外からがダメなら、内から治せばいい。その、逆転の発想から生まれた、私たち独自の特殊技術。それが、「裏打ち工法」です。

これは、家の内側から、既存の内壁と断熱材をすべて撤去し、外壁材の“裏側”を剥き出しにする、という前代未聞の工法です。そして、その内側から、新しい防水シートを貼り、構造用合板で耐震性を高め、高性能な断熱材を隙間なく充填し、そして、新しい内壁で仕上げる。つまり、家の内側から、外壁の性能を、完全に再構築してしまうのです。

この裏打ち工法は、極めて高度な知識と、精密な施工技術が要求されるため、残念ながら、どの業者でもできる工事ではありません。500棟以上のスケルトンリフォームで、あらゆる構造と向き合い続けてきた、私たちだからこそたどり着いた、狭小地住宅再生のための、究極のソリューションです。壁を剥がすリフォームの、まさに極致と言えるでしょう。諦めるのは、まだ早い。あなたの家の構造躯体を確認し、再生させる道は、必ず、残されています。

さらに詳しい解説はこちら:

5.3 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

✔ここでのポイント:

1階に大きな開口部を持つビルトインガレージが、構造上の最大の弱点です。開放的な駐車スペースを維持したまま、いかにして家のねじれを防ぎ、最高レベルの耐震性を確保するのか。その緻密な構造計画と補強工事を公開します。

愛車を雨風から守り、都市部の限られた敷地を有効活用できる「ビルトインガレージ」。その利便性とデザイン性の高さから、特に1990年代以降の住宅で、大流行しました。しかし、その開放的な大開口部は、耐震性という観点から見れば、家全体のアキレス腱とも言える、極めて大きな構造的弱点となることを、ご存知でしょうか。

1階部分の壁の量が、極端に少ない。その結果、家の「バランス(偏心率)」は著しく悪化し、地震時には、ガレージ部分を起点として、家全体が、まるで濡れ雑巾を絞るように、強烈な「ねじれ」の力に襲われます。500棟以上の耐震診断の経験から言えば、このタイプの住宅の多くは、評点が1.0を大きく下回る、危険な状態にあります。

では、どうすれば良いのか。「車庫を潰して、壁にするしかないのか…」。ご安心ください。その必要はありません。私たちは、開放的な駐車スペースを一切犠牲にすることなく、評点1.5以上という、最高レベルの耐震性を達成するための、緻密な構造計画を立案します。

その鍵となるのが、「門型フレーム」による補強です。これは、開口部の両脇の柱と、その上の梁を、鉄骨なども用いて、強固な門型のフレームとして一体化させる技術です。これにより、壁がないにもかかわらず、極めて高い強度と剛性を確保します。さらに、ガレージの奥や側面など、デザインを損なわない位置に、効果的な「耐力壁」を再配置し、家全体の耐震バランスを、完璧に整え直します。8100住宅の補強で培った、このバランス改善のノウハウこそが、私たちの腕の見せ所です。

さらに詳しい解説はこちら:

5.4 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

✔ここでのポイント:

どんな専門家も匙を投げた、基礎が全く存在しない家。私たちは、家を宙に浮かせ、その下に全く新しい鉄筋コンクリート基礎を創造しました。不可能を可能にする、私たちの技術力と情熱の、まさに象徴と言うべき事例です。

「この家には、基礎がありません」。 それは、私たちがこれまで500棟以上の旧耐震住宅と向き合ってきた中で、最も衝撃的な“診断結果”の一つでした。床下を覗き込むと、そこには、あるはずのコンクリートの布基礎が存在せず、地面の上に直接、石(玉石)が置かれ、その上に、家の土台が、ただ“乗っている”だけ。どんな専門家も、「これは、もはや再生不可能だ」と、匙を投げた、絶望的な状況でした。

しかし、私たちは、決して諦めませんでした。なぜなら、そこに住まうお客様の、「この家で、これからも暮らし続けたい」という、切なる想いがあったからです。

私たちのチームが下した決断。それは、「家を、丸ごと、宙に浮かせる」という、前代未聞の外科手術でした。特殊なジャッキを何十台も設置し、家全体を、ミリ単位で、慎重に持ち上げる。そして、家が宙に浮いたその状態で、その下に、全く新しい、強固な鉄筋コンクリートの「ベタ基礎」を、ゼロから創造する。そして、その新しい基礎の上に、再び家を、静かに、そして正確に、降ろしていく。

この基礎補強工事は、もはやリフォームの域を超えた、文化財の復元工事にも匹敵する、私たちの技術力と情熱の、まさに結晶です。この経験は、私たちに、一つの揺るぎない確信を与えてくれました。それは、「どんなに絶望的な状況の家であっても、正しい知識と、諦めない情熱があれば、必ず、再生の道はある」ということです。

さらに詳しい解説はこちら:

5.5 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

✔ここでのポイント:

耐震補強リフォーム工事を、単独の工事としてではなく、「断熱改修」と組み合わせた**「性能向上リノベーション」**という、より高次の価値へと昇華させます。地震から命を守る「耐震」と、日々の温度差から健康を守る「断熱」。この二つを同時に実現することが、いかにして家族の幸福と資産価値を最大化するか、その最終方程式を提示します。

ここまで、私たちは、地震という、非日常の脅威から、いかにして家族の命を守るか、そのための「耐震」という技術について、詳しくお話ししてきました。しかし、私たちが、このガイドの最後に、そして、最も強く、あなたにお伝えしたいこと。それは、家の本当の価値は、非日常の“もしも”に備えることだけで、完成するものではない、ということです。

私たちの暮らしは、365日、一日24時間続く、穏やかな「日常」の積み重ねです。その日常が、心から快適で、健康的で、そして、経済的にも豊かでなければ、本当の意味で、幸せな人生とは言えないのではないでしょうか。

だからこそ、私たちは、「最強の耐震」と「最高の断熱」を、常に、一つのセットとして考えます。 地震という、数十年に一度の脅威から、家族の命を守る「耐震」。 そして、冬の寒さ、夏の暑さという、毎日の脅威から、家族の健康と快適な暮らし、そして、家計を守る「断熱」。

この二つを、スケルトンリフォームという、またとない機会に、同時に実現すること。それこそが、家の性能を、そして、あなたの暮らしの質を、最大化するための、究極の「最終方程式」なのです。地震で倒れないのは、最低限の義務。その上で、ヒートショックのリスクがなく、光熱費を気にせず、一年中、春のような快適さの中で、家族の笑顔が溢れる。それこそが、私たちが、500棟の経験のすべてを懸けて、あなたにお届けしたい、本当の「未来」なのです。

さらに詳しい解説はこちら:

章の概要:

この第6部は、本ガイドの最終到達点です。診断、治療、技術、そして計画。そのすべての知識を武器に、あなたが最高の未来を手に入れるための、最も重要で、そして最後にして最大の決断、「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

6.1 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

✔ここでのポイント:

あなたの家の未来を託すパートナー選びは、このプロジェクトで最も重要な決断です。ここでは、価格や知名度といった表面的な情報に惑わされず、真のプロフェッショナルを見抜くための、9つの「究極の質問」を授けます。このリストが、後悔しない耐震リフォームの業者選びのための、確かな物差しとなります。

ここまで、この長い旅にお付き合いいただいたあなたは、もはや、ご自身の家の耐震性について、専門家と対等に対話できるほどの、深い知識と見識を手にされているはずです。

しかし、その知識を、最後の、そして最も重要な決断の場面で、どのように活かせば良いのでしょうか。耐震補強リフォーム工事の業者選びで失敗することは、ご家族の命を危険に晒すことと同義です。しかし、数多あるリフォーム会社の中から、本当に信頼できるパートナーをどう見つければ良いのでしょうか。

500棟以上の現場を見てきた私たちが、そのための、9つの「最終チェックリスト」をご用意しました。この質問に、誠実に、かつ自信を持って答えられる業者こそ、あなたの未来を託すに足る、真のプロフェッショナルです。

-

☑ 1. 窓口は、営業マンではなく「建築を熟知した技術者」ですか? あなたの家の複雑な“カルテ”について、家の作り方を知らない人間と話しても意味がありません。最初から最後まで、技術的な裏付けのある対話ができるか。これが、すべての基本です。

-

☑ 2. なぜ、壁の量だけではダメなのですか?「耐震の三位一体」について教えてください。 この問いに、即座に「強度(評点)」「バランス(偏心率)」「結束力(N値)」の重要性を、自らの言葉で語れない業者は、耐震の本質を理解していません。

-

☑ 3. 旧耐震の我が家を評点1.5にするには、何が絶対に必要ですか? この問いに対し、「まずは基礎補強からです」と即答できない業者は、旧耐震住宅の本当の怖さを知らない可能性があります。

-

☑ 4. 柱の抜けを防ぐために、どのような計算と金物を使いますか? 「N値計算」という言葉が出てこなかったり、その重要性を曖昧にしか説明できなかったりする業者は、「結束力」の概念が欠如しているかもしれません。

-

☑ 5. 制震ダンパーだけで、耐震性は上がりますか? この問いに「はい」と答える業者は、要注意です。「耐震」と「制震」の役割の違いを明確に説明し、「耐震性能を確保した上で、損傷を防ぐのが制震です」と語れる誠実さがあるかを見極めてください。

-

☑ 6. 2025年の法改正で、うちのリフォームにどんな影響がありますか? 法改正のリスクと、それを回避するための具体的な計画(2分の1未満の解体など)について、明確な見解と提案があるか。

-

☑ 7. 解体後に想定外の問題が見つかった場合、どうなりますか? 「追加費用はかかりません」と安請け合いするのではなく、リスクを正直に伝え、共に「予備費」の計画を立ててくれる誠実さがあるか。

-

☑ 8. どのような第三者検査を入れていますか? 自社検査だけでなく、客観的な第三者の目で品質を担保する仕組みを持っているか。

-

☑ 9. あなたの会社が、最も大切にしていることは何ですか? 最後の質問です。その答えに、技術への誇り、お客様への誠意、そして家づくりへの情熱が感じられるか。あなたの心を動かす「哲学」があるか。

このリフォーム会社選びのチェックリストが、あなたの信頼できるリフォーム会社探しの、確かな一助となることを願っています。

さらに詳しい解説はこちら:

6.2 なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

✔ここでのポイント:

「大手だから安心」という考えは、こと木造リノベーションにおいては、必ずしも正解ではありません。新築を得意とする大手と、一棟一棟異なる既存住宅と向き合う専門工務店。その構造的な違いと、本当の実力について、業界のプロが本音で語ります。

リフォームをどこに頼むかと考えた時、多くの方がまず思い浮かべるのが、テレビCMなどでお馴染みの大手ハウスメーカーかもしれません。その知名度とブランド力は、確かに大きな安心感に繋がります。しかし、私たちが手掛けるような、一棟一棟の状態が全く違う古い木造住宅の性能向上リノベーションという、極めて専門的な領域においては、その「安心感」が、時として幻想である可能性について、業界のプロとして正直にお話ししなければなりません。

大手ハウスメーカーの最大の強みは、システム化・工業化された「新築住宅」の大量供給にあります。あらかじめ規格化された部材と工法を、マニュアルに沿って効率的に組み上げていく。そのビジネスモデルは、品質を安定させ、工期を短縮する上で、非常に優れています。

しかし、古い木造住宅のリノベーションは、その対極にある仕事です。そこには、決まったマニュアルは存在しません。壁を剥がせば、想定外の腐食が現れる。図面とは違う場所に柱がある。一棟一棟が、未知の課題に満ちた、オーダーメイドの医療行為です。これに対応するために必要なのは、システムではなく、現場の状況を瞬時に判断し、最適な解決策を導き出す、生身の**「技術者」**の経験と知恵なのです。

木造リノベーションの専門家である私たちのような工務店と、新築を得意とする大手ハウスメーカーとでは、その企業文化も、得意とする技術も、そして利益を生み出すビジネスモデルも、根本的に異なります。どちらが良い悪いという話ではなく、あなたの家が今求めているのが、システム化された「製品」なのか、それともオーダーメイドの「治療」なのか。その見極めこそが、重要です。

さらに詳しい解説はこちら:

6.3 セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

✔ここでのポイント:

人生を左右する決断だからこそ、一社の意見だけで決めてはいけません。他社で検討中のあなたへ。その診断結果や補強計画が本当に最適か、第三者のプロの目で診断します。私たちの懐の深い姿勢を示す、誠実なご提案です。

耐震補強リフォーム工事は、あなたとご家族の未来を左右する、極めて重要な決断です。もし、あなたが深刻な病気の診断を受け、大きな手術を勧められたとしたら、一人の医師の意見だけを鵜呑みにして、すぐに手術台に上がるでしょうか。おそらく、別の専門医にも意見を求め、「セカンドオピニオン」を聞くのではないでしょうか。

家のリフォームも、全く同じです。もし、あなたが今、ある業者からリノベーションの提案や見積もりを受けていて、少しでも疑問や不安を感じているのであれば、ぜひ、その扉を開ける前にもう一歩立ち止まり、別の専門家にも相談してみてください。

私たちは、リフォームのセカンドオピニオンサービスを、積極的にお受けしています。他社様で作成された耐震診断の結果報告書や、補強計画の図面、お見積書などを、私たちのような、500棟以上の木造改修実績を持つ専門家の視点から、客観的に分析・診断させていただきます。

その結果、現在ご検討中のプランが、本当にあなたの家にとって最適で、費用も妥当なものであると確認できるかもしれません。あるいは、私たちであれば、もっと費用を抑えながら、より高い性能を実現する、別の選択肢をご提案できるかもしれません。見過ごされている重大なリスクや、活用できるはずの補助金制度が見つかるかもしれません。

いずれにせよ、複数の専門家の意見を比較検討することで、あなたの決断は、より確信に満ちた、後悔のないものになるはずです。相見積もりは、単なる価格競争のためではありません。それは、あなたの家の未来に対する、最も誠実なパートナーを見つけ出すための、賢明なプロセスなのです。私たちの仕事は、契約を取ることではなく、お客様が最高の選択をされるのを、最後までお手伝いすることです。

さらに詳しい解説はこちら:

6.4 【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”

✔ここでのポイント:

この壮大なガイドの旅を終えた読者が、これまでに得た膨大な知識を、未来のあらゆる判断の拠り所となる、揺るぎない「哲学」へと昇華させることを目指します。

私たちの500棟以上の経験の集大成である「四つの絶対法則」を提示し、読者が単なる知識の所有者から、自らの力で最高の未来を選び取る「賢者」へと変わるための、最後の、そして最も重要な思考のフレームワークを提供します。

ここまで、この長い長いガイドにお付き合いいただき、誠にありがとうございました。

もし、あなたが今、ご自身の家の歴史と弱点を深く理解し、それを乗り越えるための具体的な武器をその手にされているなら、これに勝る喜びはありません。 この最終章は、次なる行動を促すものではなく、皆様がこれまで歩んできた、知の旅を、完璧な形で締めくくるための、壮大な「総復習」です。

私たちは、この最終結論として、500棟以上の経験の先に辿り着いた、後悔しない家づくりのための「四つの絶対法則」を、皆様に授けます。

第一法則「汝の家を知れ」 ― 正確な診断の重要性。

第二法則「三位一体で、迎え撃て」 ― 最強の耐震を実現する技術の核心。

第三法則「ルールを、支配せよ」 ― 法律・予算・パートナーを味方につける戦略。

そして、第四法則「困難を、愛せよ」 ― どんな家も諦めないという哲学。

この、全ての知識と思想を凝縮した「絶対法則」を、ご自身の血肉とすることで、あなたの不安は、揺るぎない「確信」へと変わるでしょう。あなたの家の新しい物語が、最高の形で始まることを、心から願っています。

さらに詳しい解説はこちら:

章の概要: このガイドの壮大な物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。棟梁として、四代目として。

✔ここでのポイント: このガイドの最後に、500棟以上の木造住宅の再生に携わってきた専門家として、そして、この国の家づくりを100年見つめ続けてきた企業の四代目として、私がこの仕事に懸ける、個人的で、そして普遍的な「想い」をお話しさせていただきます。技術の先にある、私たちの哲学に触れていただくことで、あなたの家づくりが、より豊かで、意味の深いものとなることを願っています。

ここまで、この「耐震補強リフォーム工事 完全ガイド」という、長い長い旅にお付き合いいただき、誠にありがとうございました。診断から治療、技術、そして計画に至るまで、私たちが500棟以上の現場で培ってきた、知識と経験のすべてを、ここに注ぎ込んできました。

しかし、この物語の最後に、私があなたにお伝えしたいのは、もはや技術や知識の話ではありません。

それは、私たちが、なぜ、これほどまでに「耐震」という仕事に情熱を注ぎ、人生を懸けているのか。その根源にある、一つの揺るぎない「想い」についてです。

私たちの会社、ハイウィル株式会社は、大正八年の創業以来、100年以上にわたって、この国の木造住宅と共に歩んできました。

私で、四代目となります。曽祖父が、祖父が、そして父が、どのような想いで家を建て、守り続けてきたのか。

その背中を見て、その手仕事に触れ、その哲学を受け継いできた者として、私には、この仕事に対する、特別な責任と、誇りがあります。

家とは、一体何でしょうか。それは、単に、雨風をしのぐための、木と土とでできた箱ではありません。

それは、あなたが生まれ、育ち、笑い、時には涙した、かけがえのない記憶の「器」です。

柱に残る、お子様の背比べの傷。少し傾いた床を、お孫様がきゃっきゃと笑いながら走り回った、あの日の光景。

そのすべてが、この家という器には、静かに、そして深く、刻み込まれています。

そして、その記憶の連なりこそが、一つの家族が紡ぎ上げてきた、世界に一つしかない「文化」なのだと、私は思います。

500棟以上の家をスケルトンにし、その骨格と向き合う中で、私は、幾度となく、その家の“声”を聞いてきました。

関東大震災を耐え抜いた、力強い梁の沈黙。高度経済成長期に、家族の夢を乗せて建てられた、少し華やかな床柱の誇り。それらは、図面には決して描かれることのない、その家だけが持つ、尊い物語です。

私たちが手掛ける耐震補強リフォーム工事とは、この、目には見えない、しかし、何物にも代えがたい文化を、未来へと繋いでいくための、神聖な儀式であると、私は考えています。

地震は、容赦なく、すべてを奪い去ります。建物だけでなく、そこに刻まれた、家族の記憶や、文化までも、一瞬にして、無に帰してしまう。その悲劇を、私たちは、この国で、あまりにも多く、経験してきました。

だからこそ、私たちは、耐震という技術を、単なる物理的な強さの追求で、終わらせてはならないのです。

それは、過去から受け継いできた、大切な記憶の器を、次の世代へと、安全に、そして、愛情を込めて手渡していくための、世代を超えた「責任」です。

それは、未来の子供たちが、100年先も、この同じ場所で、新しい幸せな物語を紡いでいけるようにと願う、私たちの「祈り」そのものなのです。

この国の家づくりを100年見つめ続けてきた企業の四代目として。 私があなたにお約束できること。

それは、単に強い家を造ることではありません。 あなたの家の、声なき声に耳を澄ませ、その記憶に敬意を払い、そして、あなたの家族の物語を、未来へと繋いでいく。その、最も誠実で、最も信頼できるパートナーとなることです。

この長いガイドが、あなたの家の、新しい100年の物語を始める、小さなきっかけとなることを、心の底から願っております。

最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。

>>本編へ進む 記事『1.なぜ今、あなたの家に「耐震」という対話が必要なのか』へ進む

さらに詳しい解説はこちら:

■ 耐震補強を含むフルリフォーム 耐震補強は単独でも実施できますが、フルリフォームと組み合わせることで、壁や天井を解体するタイミングで効率的に補強工事を行えます。結果として、耐震補強単独の場合と比べて工期の短縮とコストの削減が可能です。

→ フルリフォーム全体の費用・進め方はこちら

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全7本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の

『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級6」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)