戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP > 基礎補強工事(無筋基礎を鉄筋コンクリート基礎補強工事)完全解説

更新日:2024.11.3

基礎補強工事(無筋基礎を鉄筋コンクリート基礎補強工事)完全解説

旧耐震基準の木造住宅において、鉄筋コンクリート基礎補強が必要不可欠である理由は、その構造的な脆弱性にあります。昭和56年以前に建てられた住宅の多くは「無筋基礎」という、鉄筋が入っていない基礎構造を持っており、これが地震に対する耐久性を大きく低下させています。無筋基礎は地震の揺れや沈下に対して非常に脆弱であり、特に震度6〜7クラスの大地震では建物の倒壊や基礎そのものが破断するリスクが高まります。このため、リフォームやリノベーションを行う際には、まず基礎補強工事が最優先で検討されるべきです。

旧耐震基準と現行基準の違い

旧耐震基準とは、1981年5月31日以前の建物に適用されていた耐震設計基準のことです。この基準では、地震に対する建物の耐力は現行基準と比較して著しく低く、地震に対する安全性が不十分です。現在の建築基準法では、震度7レベルの地震でも即座に倒壊しない「耐震等級1」が最低基準とされていますが、旧基準の建物はこれを満たしていないことがほとんどです。

例えば、2016年に発生した熊本地震では、現行の耐震基準で建てられた建物でも全壊する事例があり、耐震等級1だけでは住人の安全を十分に確保できないことが明らかになりました。このことから、建物の耐震性を大幅に向上させるためには、耐震等級3相当(基準の1.5倍の耐震性能)まで引き上げることが推奨されています。耐震等級3は、震度7クラスの地震でも建物が倒壊しない、最も高い耐震基準です。

基礎補強の必要性

特に旧耐震基準の建物では、上部構造だけでなく、基礎そのものが非常に脆弱です。無筋基礎は、鉄筋が入っていないため、地震時の揺れや荷重に対して大きな耐久性を発揮することができません。その結果、地震が発生した際に土台が基礎から外れてしまったり、基礎が割れて建物全体が崩壊するリスクがあります。このような危険を回避するため、基礎補強工事が不可欠です。

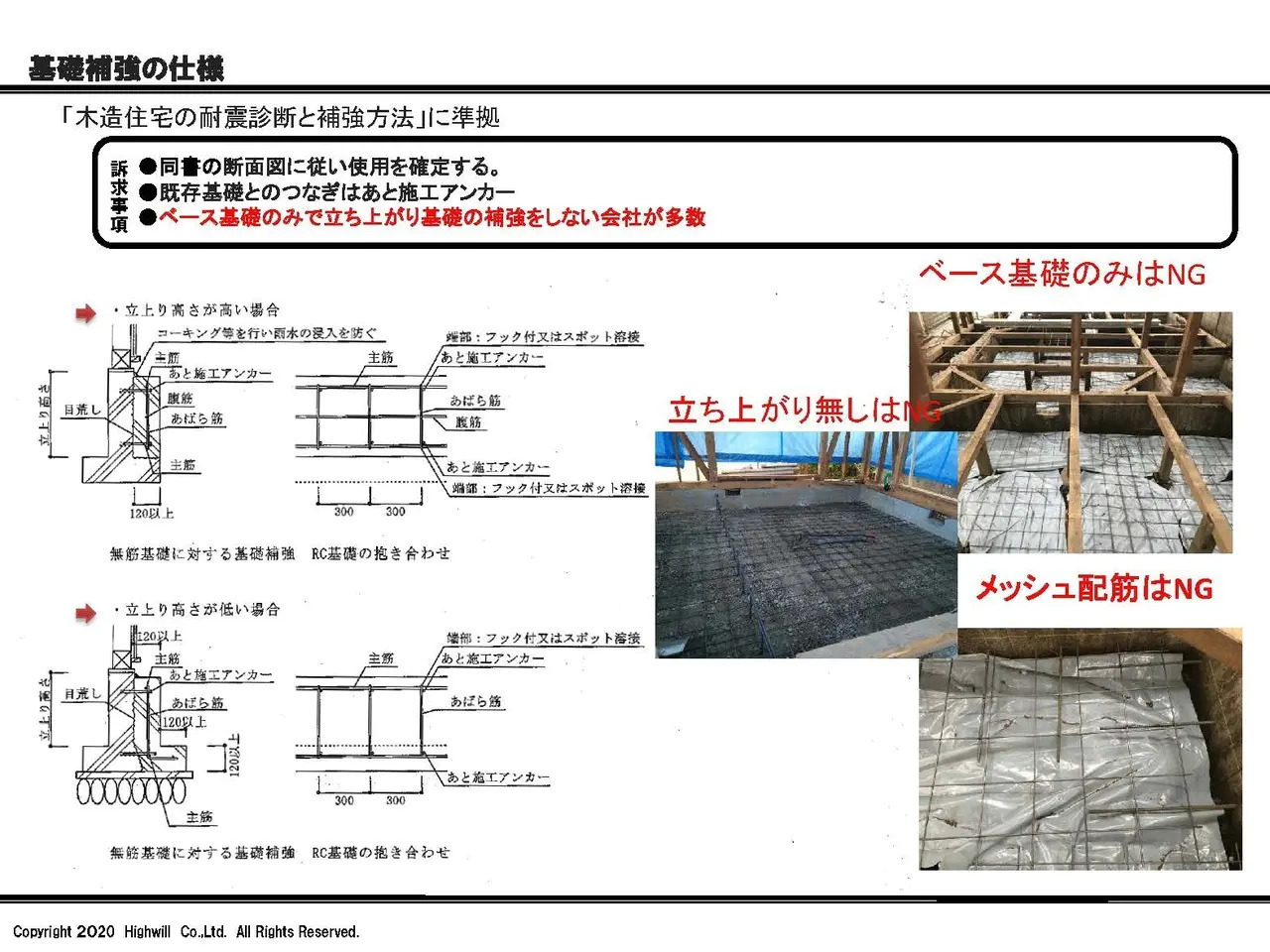

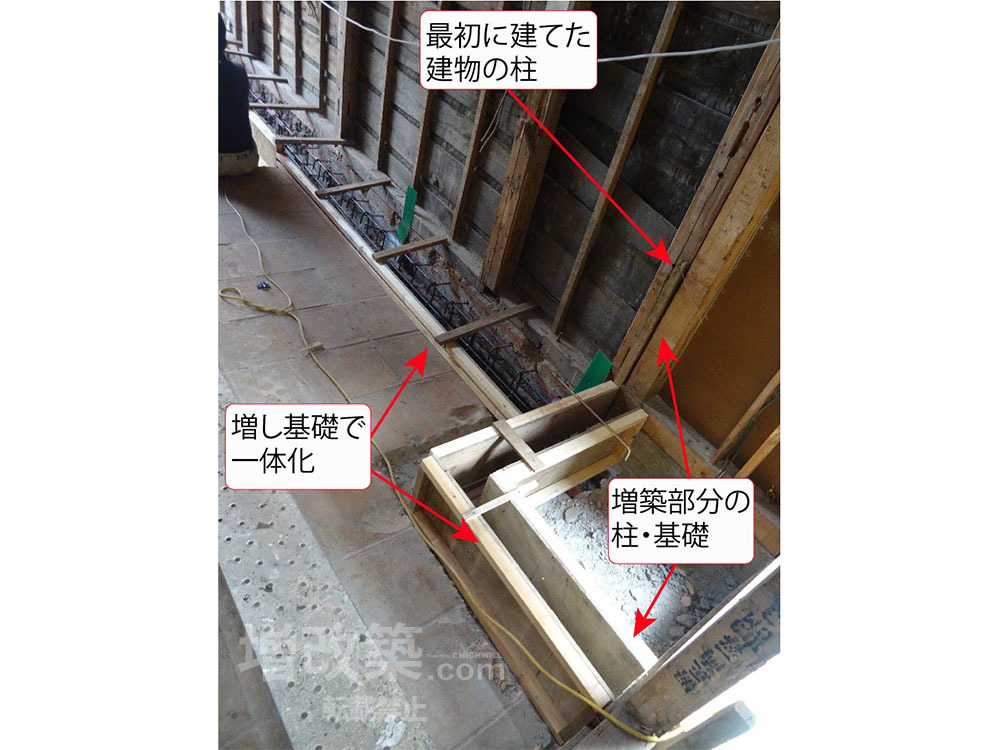

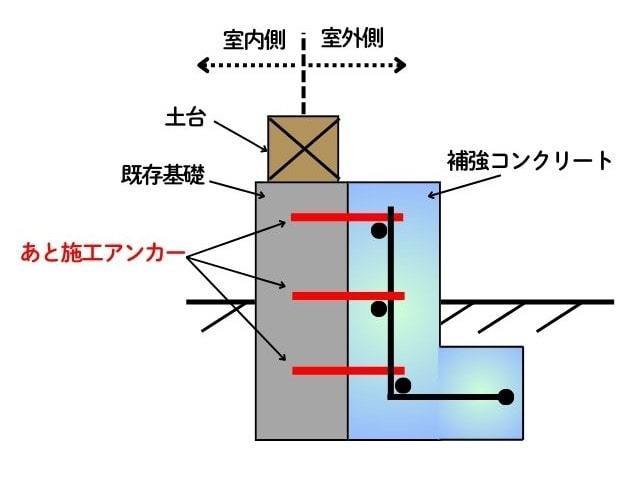

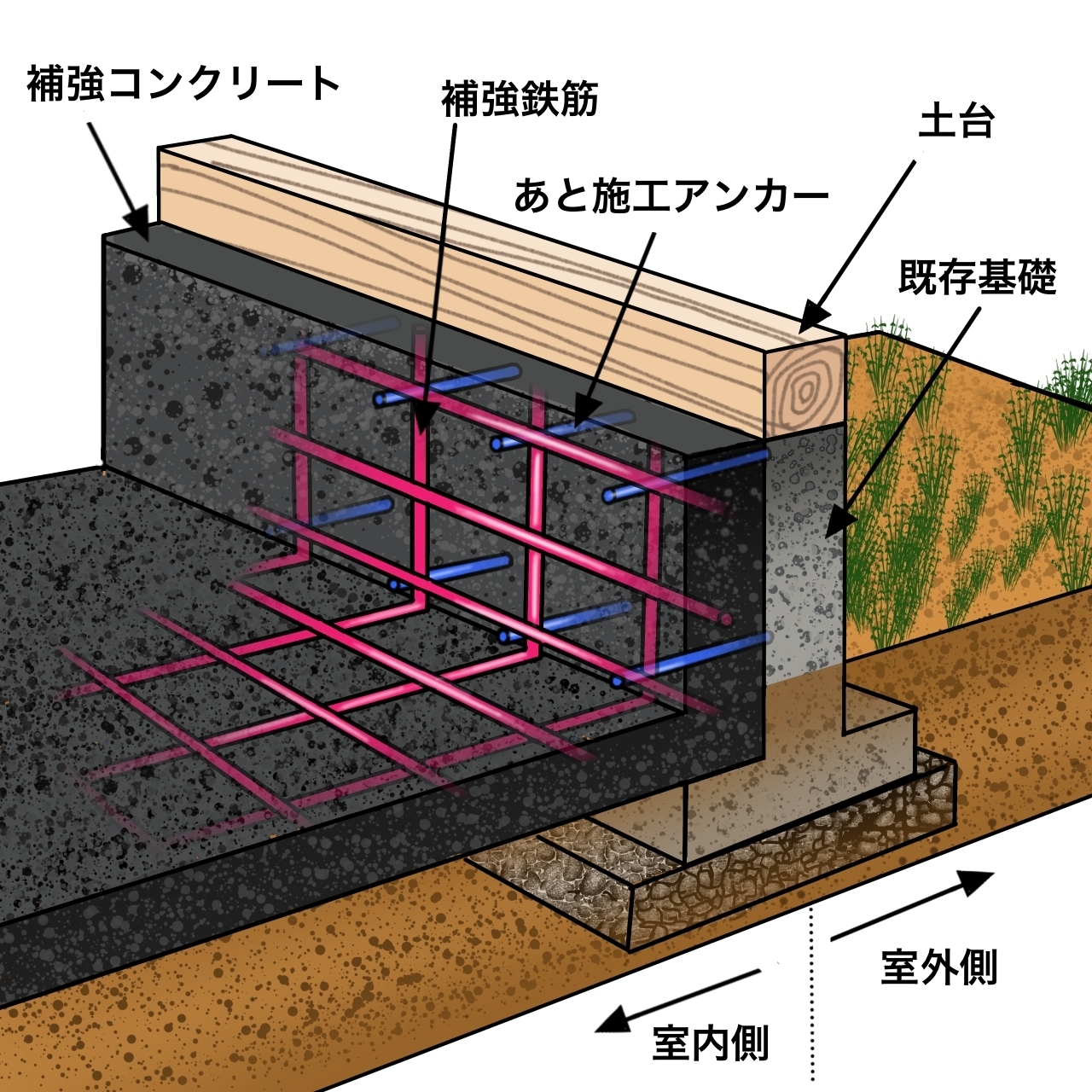

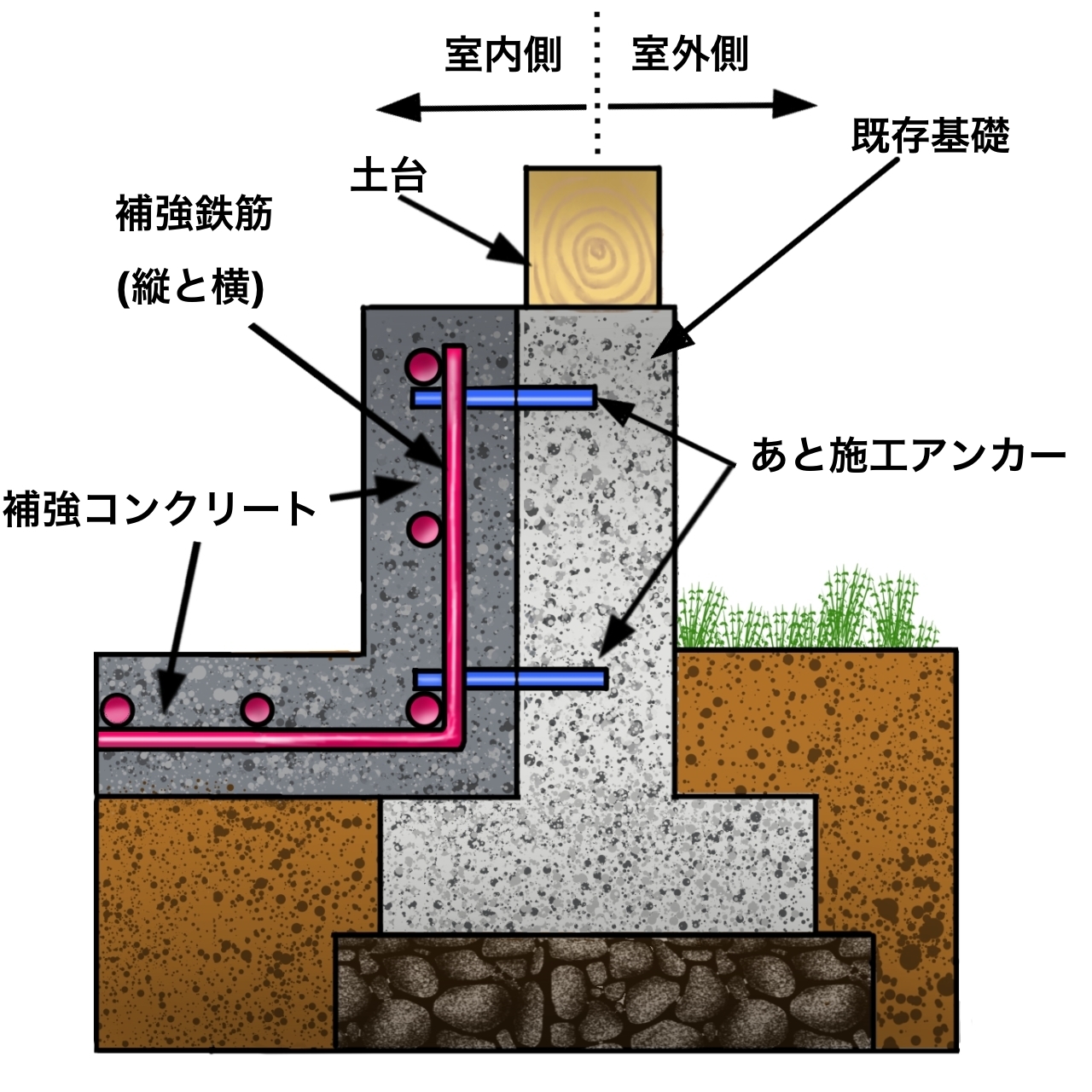

基礎補強は、主に「増し基礎補強」や「ベタ基礎補強」という方法で行われます。増し基礎補強は、既存の基礎に鉄筋を通して新しい基礎を外側に抱き合わせる工法です。この際、あと施工アンカーを用いて既存の基礎にしっかりと緊結し、鉄筋とコンクリートを適切に配置して耐震性能を向上させます。特に立ち上がり部分にはあばら筋や主筋を配置し、揺れに対する耐久性を高めます。弊社では、国のガイドラインである300mmのピッチよりもさらに高い耐久性を実現するため、あばら筋のピッチを150〜200mmに設定しています。

ベタ基礎補強は、既存の基礎全体を覆うように鉄筋を敷設し、建物全体を底盤で支える工法です。ベタ基礎補強は建物の荷重を均等に分散させ、揺れや地盤の沈下に対して非常に効果的です。ベース部分の配筋ピッチは150mm〜200mmとし、強固な基礎を形成します。これにより、基礎が地震の揺れや沈下に対して一体化し、建物の倒壊を防ぐことができます。

当サイトに掲載されている写真、イラストその他すべての情報は当社または当社がその他認めた権利者が著作権を有しております。

著作権者の事前の許可なく、これらの情報を利用(複製、改変、配布等を含みます)することはできません。

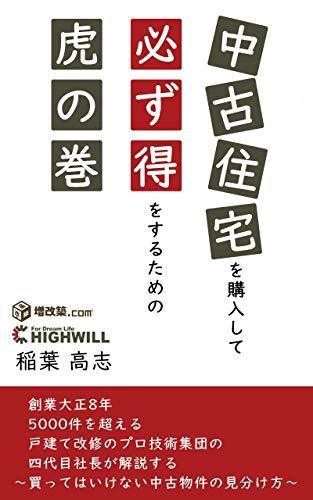

日本の住宅基礎は、時代とともに大きな変遷を経てきました。各時代の建築技術や基準の進化に伴い、基礎構造も変化し、それぞれの時代に適した技術が用いられています。以下では、主に昭和初期から現代に至るまでの基礎工法の変遷を時代ごとに解説し、各時代に使用された基礎の特徴や技術の進化を説明します。

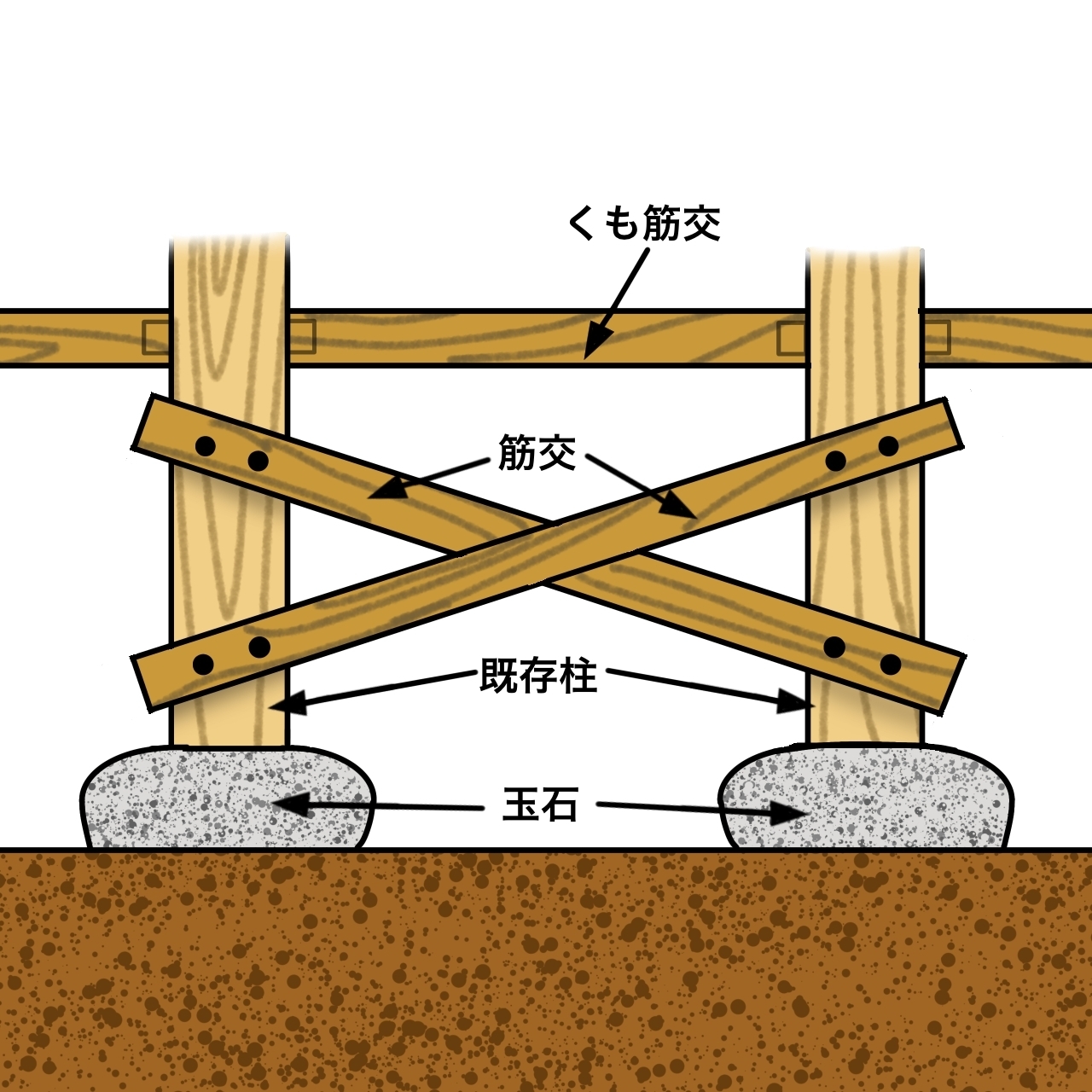

1. 昭和初期(〜1945年):玉石基礎

昭和初期、特に1920年代から第二次世界大戦にかけて、日本の多くの木造住宅では「玉石基礎」が主に採用されていました。玉石基礎は、石を並べてその上に柱を立て、建物の重さを支えるという非常に伝統的な工法です。古くから日本の家屋で広く使われてきたこの基礎は、簡素で安価に施工できるという利点があり、職人の経験と技術によって支えられていました。

しかし、玉石基礎には大きな問題点があります。それは、地震などの揺れに対する耐性が非常に低いことです。玉石の上に柱を直接乗せるため、建物が地震の際に移動しやすく、基礎がずれたり柱が倒れたりするリスクが高いのです。昭和初期の日本では、まだ耐震性に対する意識が低く、大地震に対する十分な対策が取られていなかったため、こうした玉石基礎が一般的でした。

2. 昭和中期(1945年〜1965年):底盤なし無筋コンクリート基礎(I型)

第二次世界大戦後の高度経済成長期に入ると、住宅建築の需要が急速に高まり、住宅建設に使われる基礎工法にも変化が生じました。この時代に主流となったのが「無筋コンクリート基礎」です。特に1950年代〜1960年代に建てられた多くの住宅では、底盤なしの無筋コンクリート基礎が使用されていました。

この基礎工法では、鉄筋が入っていないため、建物自体の重さに対してはある程度の強度を発揮するものの、地震などの水平力には非常に弱いという特徴があります。また、底盤(フット部分)がないため、地盤との接触面が少なく、地震や地盤の沈下に対して耐性が低いのです。この結果、無筋コンクリート基礎の建物は、大地震に遭うと基礎が割れてしまったり、建物全体が沈下するリスクが高くなります。

1950年代後半から60年代にかけて、こうした無筋コンクリート基礎の建物は急増しましたが、耐震性という観点から見ると、現代基準には到底及びません。耐震補強の必要性が強調される中で、こうした基礎をどう補強するかが重要な課題となっています。

3. 昭和40年代(1965年〜1981年):底盤付き無筋コンクリート基礎(逆T字型)

昭和40年代に入ると、基礎工法にもさらなる進化が見られます。特に、底盤付き無筋コンクリート基礎、「逆T字型基礎」が広く採用されるようになりました。この基礎は、従来の底盤なしの無筋コンクリート基礎に比べ、地盤との接触面を広げ、建物の荷重をより安定的に支える構造となっています。

底盤(ベース部分)があることで、建物全体の荷重を地盤にしっかりと分散できるため、地盤沈下や建物の傾きに対する耐性が強化されました。しかし、この時代の基礎は依然として無筋コンクリートであり、鉄筋を使用していないため、地震に対する水平耐力には限界があります。鉄筋が入っていない基礎は、地震の際に割れやすく、基礎が破断してしまうことがよくありました。

昭和56年の新耐震基準が施行される前の建物は、この逆T字型の無筋基礎が多く見られますが、現代の耐震基準を満たすには基礎補強が必須です。特に、底盤部分に鉄筋を挿入する「増し基礎」や、建物全体を覆う「ベタ基礎補強」などの方法が有効です。

4. 昭和56年以降:底盤付き鉄筋コンクリート基礎

1981年(昭和56年)に日本の耐震基準が大きく改正され、新たに「新耐震基準」が導入されました。これにより、すべての新築住宅において鉄筋コンクリート基礎が義務付けられました。この新基準に基づいて、底盤付き鉄筋コンクリート基礎が標準となり、これが現在まで広く使われています。

底盤付き鉄筋コンクリート基礎は、基礎全体に鉄筋を配筋し、建物全体を鉄筋コンクリートで支えるため、非常に高い耐震性能を持っています。特に、鉄筋が入っていることで、基礎が地震の揺れに対して十分な耐力を発揮し、地震時の水平力にも耐えられるようになっています。これにより、地震による基礎の割れや建物の沈下が大幅に減少しました。

また、この時代には「ベタ基礎」も多く採用されており、建物全体を鉄筋コンクリートの底盤で支えるため、地震時の建物の傾きや沈下を防ぐ効果が高いとされています。ベタ基礎は、地盤の強さに関わらず、広い接地面で建物全体を支えることができるため、地震や地盤沈下に強い建物を実現します。

5. 現代:耐震等級3基準の基礎

現在の日本では、住宅の耐震性に対する要求が非常に高まっており、特に耐震等級3をクリアする建物が増えています。耐震等級3は、震度7クラスの大地震でも建物が倒壊しない最も高い基準であり、これを達成するためには基礎の強化が欠かせません。

鉄筋コンクリート基礎に加え、さらに耐震性能を高めるための技術も進化しており、例えば「免震構造」や「制震構造」など、地震の揺れを吸収する技術が取り入れられた基礎も増えています。また、基礎の配筋ピッチや鉄筋の太さも厳格に管理されており、従来の基準よりも高い耐久性が求められています。

まとめ

日本の住宅基礎は、昭和初期の玉石基礎から始まり、無筋コンクリート基礎、底盤付き無筋基礎、そして鉄筋コンクリート基礎へと進化してきました。この変遷の背景には、地震の多い日本における耐震性への意識の高まりが大きく影響しています。特に、昭和56年以降に導入された新耐震基準は、地震に強い住宅を実現するための大きな転換点となり、現代ではさらに高い耐震性能を求める基準が設けられています。

旧耐震基準の建物は、基礎が脆弱であるため、耐震補強が必須となります。特に、無筋基礎や玉石基礎の建物は、地震に対して非常にリスクが高いため、鉄筋を日本の住宅基礎は時代とともに大きな変化を遂げてきました。特に、木造住宅の基礎に関する技術の変遷は耐震性向上に重要な役割を果たしています。昭和初期には、玉石基礎と呼ばれる石の上に柱を据える工法が一般的でしたが、地震時に揺れに対する耐性が低く、非常に脆弱でした。1945年以降、高度経済成長期に入り、底盤なしの無筋コンクリート基礎(I型)が広く使われ始めました。無筋基礎は建物の重さに対して一定の強度を持っていましたが、地震時の耐久性は低く、ひび割れや沈下のリスクが伴いました。無筋コンクリートは鉄筋が入っていないため、建物の基礎自体に大きな耐震力が期待できず、補強が必要な基礎でした。

その後、1960年代から1981年にかけて、逆T字型の底盤付き無筋基礎が普及し始めました。これは地震や地盤の沈下に対してある程度の耐性を持ちながらも、鉄筋が使用されていないため、大規模な地震には依然として脆弱でした。このような背景から、昭和56年(1981年)に建築基準法が改正され、耐震性能を高めるために、鉄筋コンクリート基礎が義務化されました。これにより、底盤付き鉄筋コンクリート基礎が標準化され、住宅の耐震性が飛躍的に向上しました。

鉄筋コンクリート基礎は、コンクリート内に鉄筋を入れて補強する工法で、地震時の水平力にも対応可能です。また、基礎全体を覆うベタ基礎が多く採用され、地盤沈下や建物の傾きを防ぐことができるようになりました。この時期以降の住宅は、耐震性が現行基準を満たしているため、耐震補強が不要な場合が多いです。

現代では、さらに高い耐震性能を求める建物が増えており、耐震等級3を満たす鉄筋コンクリート基礎や免震・制震技術が導入されています。耐震等級3は、震度7クラスの大地震にも耐える最高基準であり、地震に強い建物を目指すための重要な要素となっています。

旧耐震基準の建物では、無筋基礎のままでは地震に対するリスクが高く、基礎補強が不可欠です。補強方法としては、既存の基礎に鉄筋を追加して補強する「増し基礎」や、底盤全体を覆う「ベタ基礎補強」が有効です。これにより、地震時の揺れに対して建物全体の耐力を向上させ、倒壊や沈下のリスクを軽減することが可能になります。

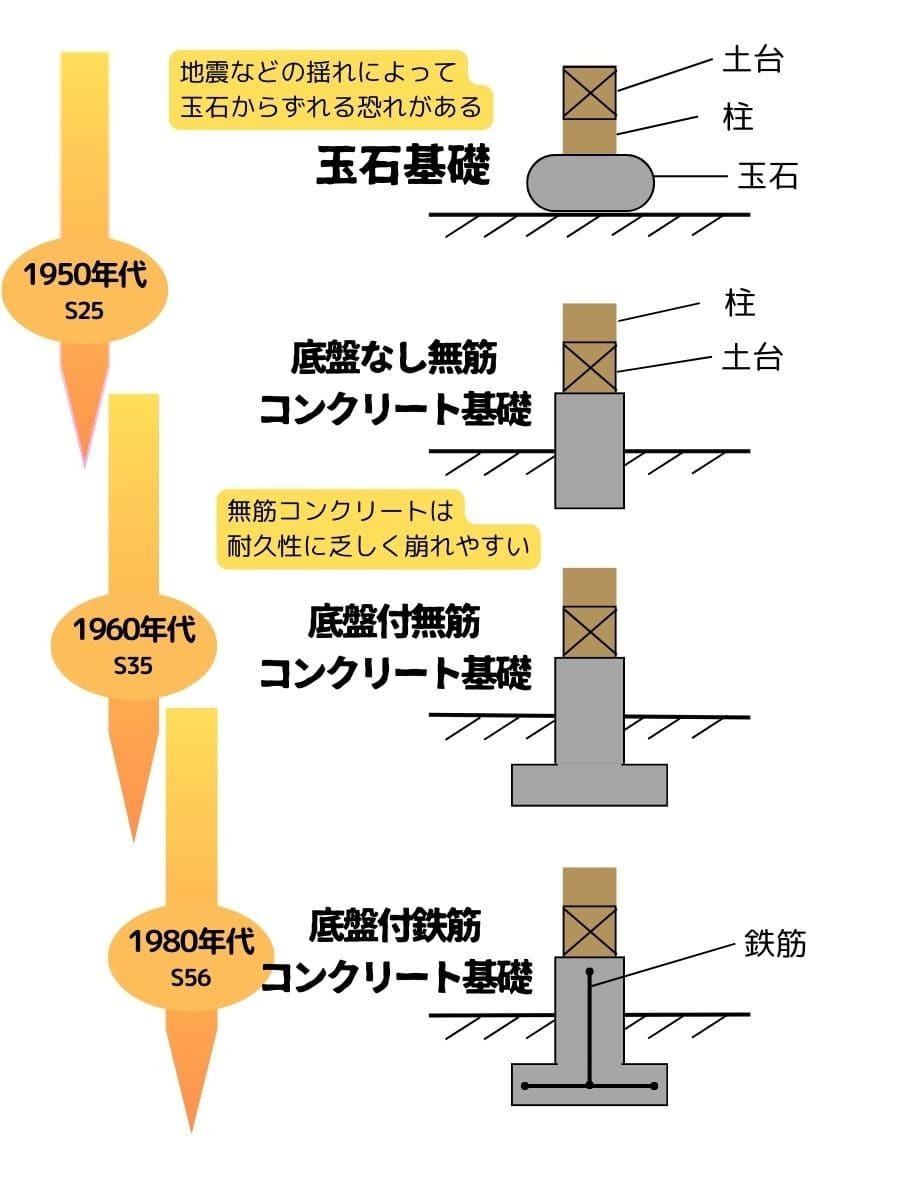

室内側からの増し打ち補強は、既存基礎を強化するための重要な方法で、特に基礎の外側にスペースがない場合や外周部へのアクセスが制限されている場合に採用されます。

この工法は、建物内部から基礎の強度を大幅に向上させ、耐震性を高めるための効果的な手段です。

施工手順としては、まず既存基礎にあと施工アンカーを挿入し、鉄筋を緊結する作業から始まります。

あと施工アンカーは、既存の基礎と新たに打設するコンクリート基礎を一体化するために不可欠な役割を果たします。これにより、基礎の新旧部分が連結され、揺れに対する耐久性が強化されます。

基礎が一体化した後、立ち上がり部分に主筋とあばら筋を挿入して強固な構造を形成します。立ち上がり部分は、基礎の耐震性能を決定する重要な部分であるため、この作業が欠かせません。あばら筋は、主筋と直角に配置される補強筋で、コンクリートの裂けや変形を防ぐ役割を担います。国の基準では、あばら筋のピッチは300mmと定められていますが、弊社ではさらに強度を高めるために、150~200mmというより厳密なピッチで施工を行います。このようなピッチの設定により、基礎の剛性が高まり、揺れに対する耐性が大幅に向上します。

さらに、この補強工法は、外側からのアクセスが難しい場合、室内から基礎の補強を行うことで、建物全体の構造を強化することが可能です。

具体的な施工の流れとしては、まず内部の基礎周辺を適切に整地し、既存基礎にハンマードリルを使用してあと施工アンカー用の穴を開けます。この際、既存基礎の強度や状態を考慮しながら、適切な深さまでアンカーを挿入することが求められます。アンカーが挿入されたら、鉄筋を新しい基礎と連結し、その後、コンクリートを内側から打設します。コンクリートが硬化するまでの間、適切な支持を与えることで、基礎全体の一体化が確保され、完成後には揺れや変形に対する非常に高い耐久性を備えた基礎が出来上がります。

この室内側からの増し打ち補強は、地震時の倒壊リスクを劇的に軽減するだけでなく、長期的な建物の安全性や耐久性を向上させる重要な施策です。特に、無筋基礎や古い基礎を持つ旧耐震基準の建物では、このような基礎補強が建物全体の耐震性に与える影響は計り知れません。

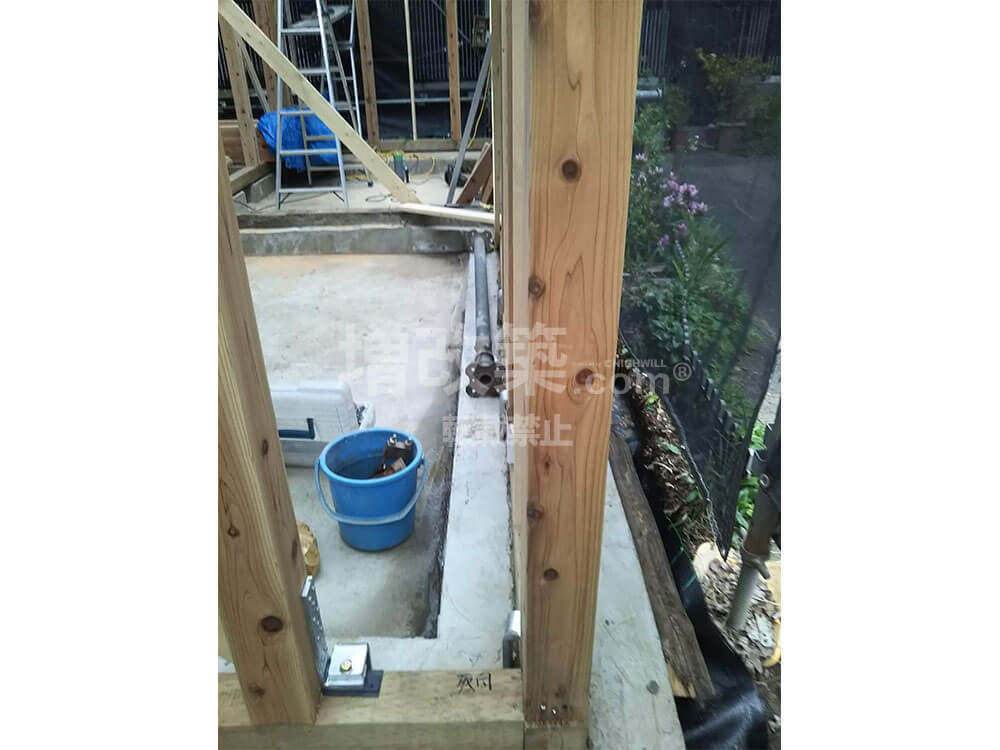

無筋基礎の室内側からの補強施工事例

室内側からの増し打ち基礎補強は、基礎補強工事における非常に重要な手法です。特に基礎の外側にスペースがない場合や、外周部にアクセスが制限されている住宅で効果的な手段となります。この工法は建物内部から既存基礎に新たなコンクリートを打設することにより、基礎全体の強度と耐震性能を向上させます。以下は、立ち上がり配筋、コンクリート打設、脱型に至るまでの各工程について詳細に解説します。

【プロの施工現場】“本物”の基礎補強は、こうして行われる【施工編】

本物の基礎補強工事とは、単にコンクリートを付け足す作業ではなく、

①掘削・清掃・目荒らし、②穿孔・アンカー設置、③配筋、④コンクリート打設

という、一切の妥協が許されない、4つの精密なステップからなる「外科手術」です。

ここでは、私たちが、普段、決して、お客様の目に触れることのない、基礎補強工事の「舞台裏」を、ステップ・バイ・ステップで、完全に、公開します。一つひとつの、専門的な工程が、いかに、あなたの家の、100年先の安全を守るために、不可欠であるか。その、緻密で、一切の妥協のない、職人たちの仕事ぶりを、ご覧ください。

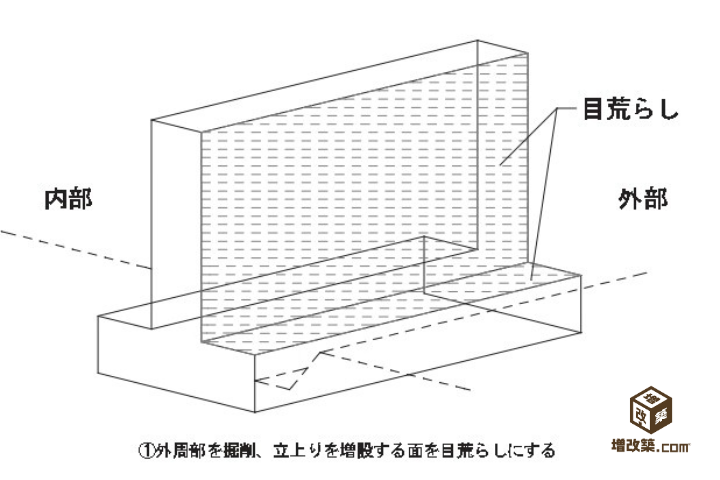

Step1:掘削・清掃・目荒らし ― 全ての、下準備

画像の説明を入力してください

✔ここでのポイント: 結論として、この一見地味な「下準備」こそが、新しいコンクリートと、既存の古い基礎とを、心身ともに「完全に一体化」させ、補強効果を100%発揮させるための、最も重要な儀式です。 このセクションでは、なぜ私たちが、ただ穴を掘るだけでなく、その後の「清掃」や「目荒らし」といった、時間と手間のかかる作業を、徹底的に行うのか。その、プロとしての、揺るぎない哲学と、科学的な根拠について、お話しします。

3.1.1 全ての治療は、完璧な「術前準備」から始まる

家の再生という、大掛かりな外科手術において、最も重要でありながら、最もその価値を、理解されにくい工程。それが、この「下準備」です。 派手な、鉄筋の組み立てや、コンクリートの打設に、目が行きがちですが、この、最初のステップを、疎かにすれば、その後の、全ての努力は、水泡に帰します。それは、最高の心臓外科医が、手術の前に、徹底的な消毒と、術野の確保を行うのと、全く同じです。 私たちが、これから行うのは、古い身体(既存基礎)に、新しい、強靭な生命(鉄筋コンクリート)を、移植する、という、極めて繊細な手術。その、成功の9割は、この、完璧な術前準備にかかっているのです。

3.1.2 新旧の「握手」を、確実にする「清掃」と「目荒らし」

掘削が完了し、既存基礎の側面が、その姿を現した時、ここからが、プロの、真骨頂です。 私たちは、高圧洗浄機や、ワイヤーブラシを使い、何十年という、土の中に埋もれていた、基礎の表面の、泥や、汚れ、そして、劣化したコンクリートの層を、徹底的に、洗い流し、清掃します。 そして、その上で、「目荒らし(めあらし)」という、極めて重要な作業を行います 。 「目荒らし」とは、既存のコンクリートの、滑らかな表面に、チッパーと呼ばれる、小さなハンマーのような工具で、意図的に、無数の、細かな傷(凹凸)をつけていく作業です。

なぜ、このような、一見、地味で、手間のかかることを、行うのか。 その理由は、この後の工程で、打設される、新しいコンクリートと、古い基礎とが、単に「接する」だけでなく、物理的に、ガッチリと「噛み合い」、完璧な一つの塊となるためです 。滑らかなガラス同士は、簡単にはくっつきませんが、ザラザラした紙ヤスリ同士は、よく絡み合いますね。それと、同じ原理です。 この時、注意しなければならないのは、決して、大きく「はつる(削る)」のではなく、あくまで「小刻み」に、表面を荒らすだけに、留めることです 。大きく削りすぎてしまうと、既存の基礎そのものを、痛めてしまい、本末転倒になってしまうからです 。 この、地道な、下準備。それこそが、新しい命を、古い身体が、拒絶反応なく、受け入れるための、最も重要な「儀式」なのです。

画像の説明を入力してください

3.2 Step2:穿孔・アンカー設置 ― 新旧を繋ぐ“命のボルト”

✔ここでのポイント: 結論として、この「あと施工アンカー」こそが、古い基礎と、新しい基礎とを、構造的に一体化させ、地震の、強大な引き抜きの力に、抵抗するための、唯一無二の“命のボルト”です。 このセクションでは、私たちが、どのようにして、この「命のボルト」を、1ミリの狂いもなく、そして、最大の強度を発揮できるよう、埋め込んでいくのか。その、専門的な技術の、核心に迫ります。

3.2.1 ただ、寄り添うだけでは、力になれない

下準備を終えた、既存基礎。その隣に、ただ、新しい鉄筋コンクリートを、寄り添わせるだけでは、本当の「補強」には、なりません。地震の、巨大な力がかかった瞬間、その二つは、簡単に、引き剥がされ、それぞれが、バラバラに、破壊されてしまいます。 古い身体と、新しい生命を、強固に結びつけ、一つの、屈強な肉体へと、変えるための「縫合糸」。それこそが、**「あと施工アンカー」**です 。 「あと施工アンカー」とは、すでに固まっている、既存のコンクリートに、穴を開け、特殊な接着剤や、拡張機能によって、ボルトや鉄筋を、後から、強固に固定する技術の総称です。

3.2.2 私たちが、選ぶ「最強の、接着剤」

私たちは、この、最も重要な、アンカーの固定方法として、数ある選択肢の中から、**「樹脂接着系アンカー」という、最も信頼性の高い、方法を、標準的に、採用しています 。 これは、ドリルで開けた穴の中に、エポキシ樹脂などの、強力な化学接着剤を注入し、その中に、アンカー筋を、挿入することで、コンクリートと、鉄筋とを、分子レベルで、一体化させる、という工法です。 この工法で、最も重要なのは「穴の清掃」**です 。穴の中に、コンクリートの粉塵や、ゴミが、少しでも残っていると、接着剤の性能は、著しく低下してしまいます 。そのため、私たちは、樹脂を注入する前に、専用のブロワーや、ブラシを使い、穴の中を、これでもかというほど、徹底的に、清掃します。この、一見、単純な作業への、こだわりこそが、プロと、そうでない者を分ける、決定的な違いなのです。

画像の説明を入力してください

3.2.3 80mmという「黄金律」― 命のボルトを、打ち込む

清掃された穴に、樹脂を注入し、いよいよ、アンカー筋を、挿入していきます。 この、アンカー筋にも、私たちの、長年の経験から導き出された、いくつかの「鉄則」があります。

-

鉄則①:形状は「フック付き」であること 私たちは、アンカー筋の先端が、Jの字に曲がった**「フック付き」**のものを、標準仕様としています 。なぜなら、このフックが、この後の工程で、設置される「主筋(背骨となる鉄筋)」を、ガッチリと、掴み、地震の力を、効率的に、伝達する、重要な役割を、果たすからです 。

-

鉄則②:太さは「D10」、ピッチは「200mm」であること アンカー筋には、直径10mmの**「D10」**という規格の鉄筋を使用します 。そして、それを、200mm(20cm)以下の間隔で、千鳥状に、配置していきます 。この、仕様と間隔が、構造計算上、必要な強度を、確保するための、最低限の、基準となります。

-

鉄則③:埋め込み深さは「8d=80mm」であること そして、最も重要なのが、既存基礎への**「埋め込み深さ」です。私たちは、これを、鉄筋直径(d=10mm)の8倍、すなわち「80mm」**という、数値を、黄金律としています 。 これより、短すぎると、地震の力で、アンカー筋が、スポッと、抜け出てしまう、恐れがあります 。逆に、長すぎると、既存の、薄い基礎を、貫通してしまい、その強度を、損なう、危険性があるのです 。

この、僅か8cmという、数字の中に、私たちの、500棟以上の、経験と、知見が、凝縮されているのです。

画像の説明を入力してください

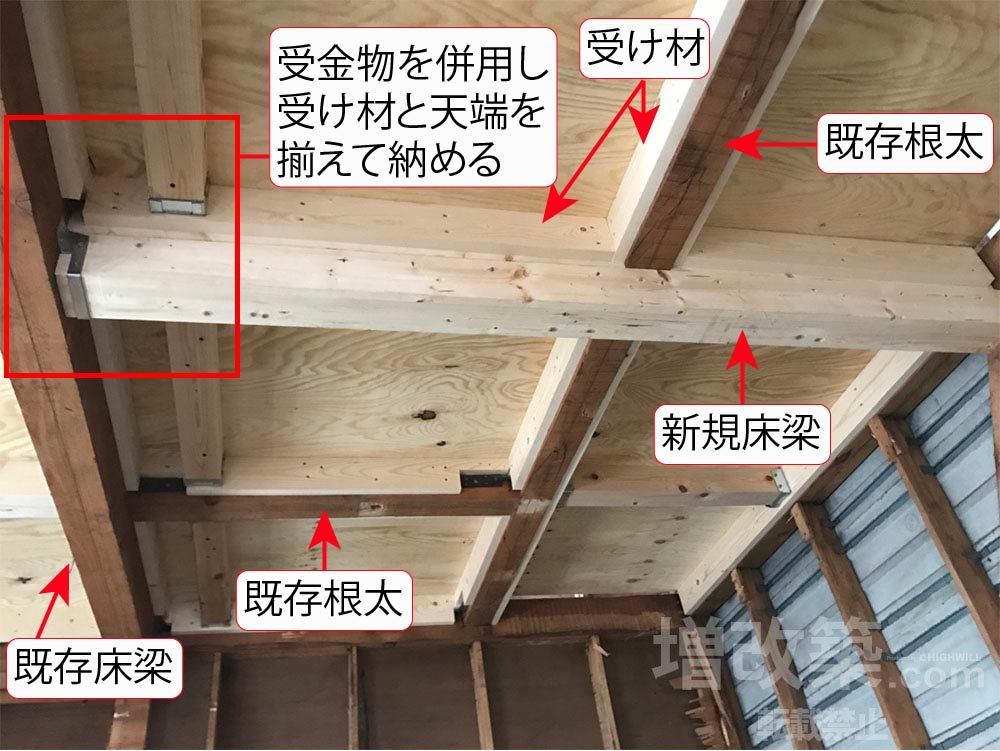

3.3 Step3:配筋 ― 基礎の“鉄の骨格”を、編み上げる

✔ここでのポイント: 結論として、この「配筋」こそが、圧縮力には強いが、引張力には脆い、というコンクリートの、唯一の弱点を克服し、基礎に、地震の力に耐える「しなやかさ」と「粘り強さ」を与える、“鉄の骨格”を、創造する工程です。 このセクションでは、設計図書に基づき、鉄筋という「骨」を、一本一本、組み上げていく、基礎補強工事の、ハイライトとも言える、緻密な作業の、全貌を、お見せします。

3.3.1 コンクリートの「アキレス腱」を、克服するために

コンクリートは、「押される力(圧縮力)」には、滅法強い、という性質を持っています。しかし、その一方で、「引っ張られる力(引張力)」には、驚くほど、脆い、という、致命的な弱点、アキレス腱を、抱えています。 そして、地震の際に、基礎に、かかるのは、まさに、この、コンクリートが、最も苦手とする、複雑な「引張力」や「曲げの力」なのです。 その、アキレス腱を、克服するための、唯一無二のパートナー。それが**「鉄筋」**です。鉄筋は、逆に、引張力に、非常に強い。この、性質の異なる、二つの素材が、互いの長所を活かし、短所を補い合うことで、初めて「鉄筋コンクリート」という、最強の構造体が、生まれるのです。 「配筋」とは、その、鉄筋を、設計図書に基づき、正確な位置に、配置し、結束線で、固く結びつけ、基礎の「鉄の骨格」を、立体的に、編み上げていく、作業です。

3.3.2 私たちの「鉄の骨格」を、構成する、三種類の「骨」

私たちが、編み上げる「鉄の骨格」は、主に、三種類の、役割の異なる「骨」から、構成されています。

-

① 主筋(しゅきん):基礎の「背骨」 基礎の、上端と下端に、水平方向に、配置される、最も太く、重要な鉄筋です 。私たちは、ここに、直径13mmの**「D13」**という、太い鉄筋を、標準的に使用します 。これは、基礎全体にかかる、曲げの力に、抵抗する、まさに「背骨」の役割を果たします。前工程で設置した、アンカー筋のフックは、この主筋を、ガッチリと、掴むために、存在するのです 。

-

② あばら筋(スターラップ筋):基礎の「肋骨」 主筋に、直交するように、垂直方向に、巻きつけられる、鉄筋です 。私たちは、ここに、直径10mmの**「D10」**の鉄筋を、200mm以下の間隔で、配置します 。これは、地震の、せん断力(ハサミで切るような力)に、抵抗し、コンクリートの、ひび割れを防ぐ「肋骨」の役割を、担います。

-

③ 腹筋(はらきん):背骨と肋骨を、繋ぐ 主筋と、あばら筋の、中間に、水平方向に、配置される、補助的な鉄筋です 。これも**「D10」**を使用し、コンクリートの、収縮による、ひび割れを、抑制する、重要な役割を果たします。

これらの、三種類の「骨」が、設計図書通りに、正確に、そして、寸分の狂いもなく、組み上げられて、初めて、私たちの、理想とする「鉄の骨格」は、完成するのです。

3.3.3 4cmという「生命線」― かぶり厚さの、絶対的な重要性

そして、この、完璧に組み上げられた「鉄の骨格」を、未来永劫、健全な状態に、保つための、最後の、そして、最も重要な、知恵。それが**「かぶり厚さ」**の確保です。 「かぶり厚さ」とは、鉄筋の表面から、それを覆う、コンクリートの表面までの、最短距離のことです。 私たちは、この「かぶり厚さ」を、基礎の、側面、そして、天面(上部)において、4cm(40mm)以上、確保することを、絶対的なルールとしています 。 なぜなら、この、僅か4cmの、コンクリートの層こそが、鉄筋を、二つの、最大の敵から、守るための、唯一の「鎧」だからです。

-

敵①:サビ(酸化) 鉄は、酸素と水に触れると、錆びて、膨張し、その強度を、失います。4cmの、厚いコンクリート層が、鉄筋を、外部の、水分や空気から、完全に、遮断し、その、酸化を、防ぎます。

-

敵②:火災 鉄は、熱に弱く、約550℃で、その強度が、半減してしまいます。万が一の、火災の際に、この4cmのコンクリート層が、熱の伝達を、遅らせ、鉄筋が、強度を失うまでの時間を、稼ぎ、建物の、倒壊を防ぐ、貴重な「耐火被覆」となるのです。

この「4cm」という、生命線を、守ること。それもまた、私たちの、譲れない、プロとしての、矜持なのです。

画像の説明を入力してください

3.4 Step4:型枠・コンクリート打設 ― 新しい“筋肉”の、創造

✔ここでのポイント: 結論として、この「コンクリート打設」は、設計通りの強度と耐久性を持つ「新しい筋肉」を、創造するための、厳格な品質管理が求められる、最終工程です。 このセクションでは、単に、コンクリートを流し込むだけではない、その、強度、接着性、そして、防水性を、完璧なものとするための、プロならではの、数々の「秘訣」を、お見せします。

3.4.1 最後の、そして、最も緊張する瞬間

鉄の骨格が、完成すれば、いよいよ、その周りに、新しい「筋肉」、すなわち、コンクリートを、打ち込んでいく、最終工程へと、入ります。 まず、設計通りの、形状と寸法を、確保するために、「型枠」と呼ばれる、木の枠を、正確に、設置します。 そして、いよいよ、生コンクリートを、その型枠の中へと、流し込んでいく。これは、手術の、クライマックスであり、最も、緊張感が高まる、瞬間です。 なぜなら、一度、固まってしまえば、もはや、やり直しは、効かないからです。

3.4.2 私たちが、生コン会社に、特別に「指示」する、二つのこと

最高の「筋肉」を、創り出すために。私たちは、生コンクリートを、発注する際に、生コン会社に対して、必ず、二つの、特別な「指示」を出します 。

-

指示①:強度は「Fc18以上」で 「Fc18」とは、コンクリートの**「設計基準強度」**を示す、専門用語です。これは、1c㎡あたり、180kgの、圧縮力に、耐えることができる、という強度を、意味します。これは、住宅の基礎として、十分な強度を、確保するための、最低限の、基準値です。

-

指示②:スランプは「18cm以下」で 「スランプ」とは、生コンクリートの、流動性(柔らかさ)を示す、指標です。この数値が、大きいほど、柔らかく、作業はしやすくなりますが、その分、水が多く含まれているため、硬化後の、強度低下や、ひび割れの、原因となります。私たちは、作業性と、強度の、最適なバランスを考え、「18cm以下」という、やや硬めの、コンクリートを、あえて、指定するのです。

3.4.3 最高の「品質」を、実現するための、三つの“おまじない”

そして、いよいよ、コンクリートを、打設する、その瞬間。そして、その後に。私たちは、最高の品質を、実現するための、三つの、プロならではの「おまじない」を、施します。

-

おまじない①:「水打ち」という、潤いの儀式 コンクリートを、打設する、その直前。私たちは、既存の、乾いた基礎の表面に、たっぷりと、水を撒きます 。これを**「水打ち」**と言います。なぜなら、乾いた基礎が、新しいコンクリートの、水分を、急激に、吸い取ってしまうのを、防ぎ、両者の、接着性を、最大限に、高めるためです 。

-

おまじない②:「水切り勾配」と「コーキング」という、防水の結界 コンクリートを、打ち終え、その天面を、コテで、平らに、均していく際。私たちは、その表面を、完全に水平にはしません。必ず、**外側に向かって、僅かな「傾斜(水切り勾配)」**を、つけます 。これにより、雨水が、基礎の上に、溜まることなく、スムーズに、外側へと、流れていくのです。 そして、コンクリートが、完全に硬化した後、既存の基礎と、増設した基礎との、接合部に、特殊な「コーキング材」を、充填します 。この、僅か数ミリの、ゴム状の膜が、毛細管現象による、水の侵入を、完全に、シャットアウトする、最後の「結界」となるのです。

-

おまじない③:「養生」という、静かなる、待ちの時間 コンクリートは、打設した、その瞬間に、完成するのではありません。そこから、数日間、急激な乾燥や、温度変化から、守りながら、静かに、その強度を、増していく「養生」という、時間が、必要です。私たちは、打設後、すぐに、表面を、ビニールシートなどで覆い 、コンクリートが、最高のポテンシャルを、発揮できる、環境を、整えます。

この、一つひとつは、地味で、目立たない、作業かもしれません。 しかし、この、緻密な、仕事の、積み重ねこそが、あなたの家の、100年先の、安全を、静かに、そして、力強く、支え続けるのです。

1. 立ち上がり配筋と目荒らし

まず、基礎補強の第一ステップとして、既存の基礎表面に「目荒らし」を施します。目荒らしは、既存基礎の表面をハンマードリルなどで削って粗くすることで、新たに打設するコンクリートとの接着性を強化します。この作業により、新旧コンクリートの一体化が促進され、耐震性が向上します。

目荒らしが終わったら、次に立ち上がり部分の配筋を行います。この際、あと施工アンカーを使って既存基礎に鉄筋を挿入・固定します。あと施工アンカーは、新しく打設するコンクリートを既存の基礎と一体化させるために不可欠です。アンカーを打ち込む際は、既存基礎の状態を慎重に確認し、適切な深さと強度で鉄筋が緊結されるようにします。

配筋では、主筋とあばら筋(補強筋)を配置します。主筋は立ち上がり部分に縦に配置され、コンクリートの柱としての役割を果たします。あばら筋は、主筋と直角に交差する形で配置され、コンクリートがひび割れや変形を防ぐ効果を持ちます。ここで重要なポイントは、あばら筋のピッチ(間隔)です。国の基準ではあばら筋のピッチは300mmとされていますが、弊社ではより高い耐震性を実現するために、150〜200mmの間隔で設置しています。これにより、基礎全体の剛性が大幅に向上し、地震時の建物の変形や崩壊リスクが減少します。

2. コンクリート打設とアンカーボルトの設置

立ち上がり配筋が完了した後、次はコンクリートの打設工程です。ここでの作業は非常に慎重に行う必要があります。まず、N値算定(地盤の強度や圧力に基づく計算結果)に従って、適切な場所にアンカーボルトを設置します。このアンカーボルトは、基礎と建物をしっかりと連結するための重要な役割を果たします。特に地震時には、アンカーボルトがしっかりと配置されていることで、建物全体が基礎から浮き上がったり、ずれたりすることを防ぎます。

コンクリート打設の際には、鉄筋の間にコンクリートがしっかりと充填されるよう、バイブレーターを使用してコンクリート内の気泡を除去します。これにより、コンクリートの密度が高まり、ひび割れや沈下を防ぎます。また、アンカーボルトや配筋が施工途中で動かないようにするために、事前に適切なサポートを行いながら、コンクリートが均一に行き渡るよう慎重に管理されます。

3. 脱型と仕上げ

コンクリートが硬化した後、型枠を外す「脱型」の工程に移ります。脱型はコンクリートが完全に硬化してから行われるため、施工後の期間は天候や温度によって左右されますが、一般的には1〜2週間が目安です。脱型後には、基礎の表面を詳細にチェックし、ひび割れや欠損がないかを確認します。万が一、ひび割れや欠けが発見された場合は、速やかに補修作業を行います。

また、脱型後の基礎表面はコンクリートの耐久性を高めるため、適切に養生します。コンクリートの表面を湿らせたり、養生シートを使って水分が逃げないように保護することで、乾燥過程でのひび割れや劣化を防ぎます。さらに、脱型後の基礎に再度目視検査を行い、施工の精度を確認します。

この脱型工程が完了した後、基礎補強工事はほぼ完了となります。室内側からの増し打ち基礎補強は、施工時のアクセス性に優れるため、建物の外観を損なわずに耐震性能を向上させることが可能です。また、地震などの外力が基礎にかかった際にも、新旧コンクリートが一体化しているため、揺れをしっかりと吸収・分散することができます。これにより、建物全体の耐震性が劇的に向上し、地震リスクを大幅に軽減することができます。

結論

室内側からの増し打ち基礎補強は、無筋基礎や旧耐震基準の建物において非常に効果的な耐震補強工法です。目荒らし、立ち上がり配筋、コンクリート打設、脱型の各工程を丁寧に行うことで、基礎全体が強固に一体化し、建物の耐久性が大幅に向上します。また、N値算定に基づいたアンカーボルトの設置により、基礎と建物の一体化も確保され、地震時の倒壊リスクが大幅に軽減されます。この工法は、特に基礎の外周部にアクセスが難しい場合や、外側からの補強が困難な建物において有効であり、長期的に安全な建物を維持するための重要な手段となります。

室外側からの増し打ち基礎補強は、既存の基礎を外部から補強する方法で、特に室内工事を避けたい場合や、ブロック基礎、大谷石基礎などで両面からの補強が必要なケースで有効です。

この工法では、基礎の外側にコンクリートを増設し、既存基礎の強度を向上させます。特に無筋基礎や基礎高が低い場合には、雨仕舞に注意を払う必要があり、基礎と土台が湿気や雨水で損傷することを防ぐ工夫が重要です。また、外部からの補強を行う際、基礎全体の強度を均等にするため、基礎内部にも補強が必要な場合があります。この際、構造計算を正確に行い、耐力壁の配置やその直下の基礎補強計画が不可欠となります。こうした工事では、補強範囲を狭める部分補強も可能ですが、これは耐力壁の位置に合わせた補強を計画するため、耐震診断ソフトを用いた精密な計算と設計が必要です。

施工の流れとしては、まず外周部の基礎周辺を掘り下げ、既存の基礎にあと施工アンカーを挿入して鉄筋を緊結します。これにより、既存の基礎と新設部分を一体化させ、揺れに対する強度を高めます。その後、主筋とあばら筋を立ち上がり部分に挿入し、基礎の剛性を強化します。特に、あばら筋のピッチについては、国の基準である300mmを超える強度を確保するために、弊社では150〜200mmのピッチで施工しています。このように、基礎の剛性を高めることで、地震時の揺れに対する耐性が大幅に向上します。

外側からの補強工事では、特にブロック基礎や大谷石基礎といった、脆弱な構造を持つ基礎には、内側と外側の両面からの補強が必要です。ブロック基礎の場合、立ち上がり部分を外側からのみ補強すると、内部での揺れに耐えられないため、両側からの補強を行います。大谷石基礎も同様に、内部構造の脆弱性があるため、両側からの補強が求められます。これにより、基礎全体が一体化され、揺れに対する耐力が大幅に向上します。

また、施工時には雨仕舞が重要な要素となります。特に基礎高が低い場合、地盤面からの水の侵入を防ぐために、適切な防水対策が必要です。

補強の際には、基礎の内部と外部両方からの補強を検討することが重要です。特に耐力壁が配置されている箇所や、地震時に負荷がかかる部分に適切な補強を施すことで、建物全体の耐震性を向上させることができます。このように、外周部分だけではなく、内部基礎の補強が必要な場合もあるため、構造計算がしっかりできる施工会社に依頼することが大切です。

無筋基礎の室外側からの補強施工事例

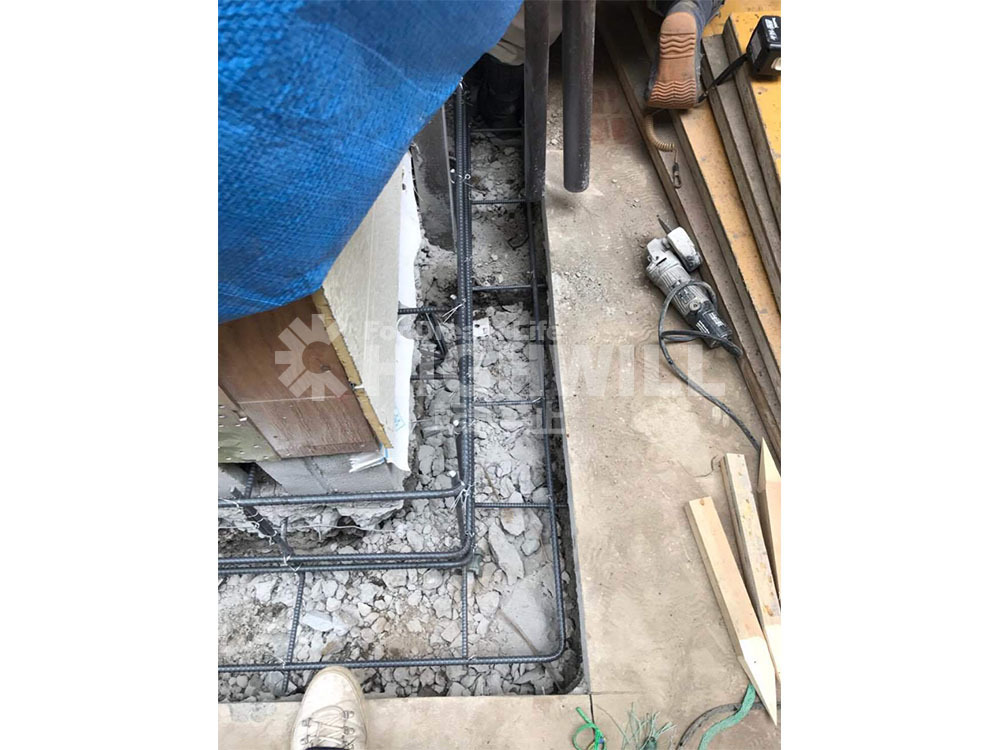

①配筋

配筋は、基礎補強の中核となる工程です。無筋基礎は、鉄筋がなく強度が不足しているため、補強時に適切な鉄筋を配置することが非常に重要です。まず、既存の基礎が安定していることを確認し、次に作業がスムーズに進むよう準備します。既存犬走(建物の基礎周辺のコンクリート部分)がある場合は、まずコンクリート土間にカッターを入れ、作業エリアを確保します。カッター入れの際は、基礎高さをしっかりと確認し、後に雨水が侵入しないように基礎の高さに注意する必要があります。

次に、ハツリ工事を行い、既存の土間部分を削り取り、根伐り(基礎周辺の土を掘削)作業を進めます。根伐り後、地盤をしっかりと締め固める転圧工事を行います。転圧後には、基礎の支持力を高めるため、砕石を敷き、その上を再度転圧して強固な地盤を形成します。

砕石の上に鉄筋を組み始める前に、既存基礎と新しい基礎を強固に接合するため、あと施工アンカーを設置します。この工程では、ハンマードリルを用いて基礎に10mm程度のアンカー穴を開け、アンカーを挿入します。アンカーの設置が完了したら、いよいよ鉄筋の配筋作業に移ります。

配筋は、添え基礎の全体を覆うように行い、耐震性を確保するために十分な量の鉄筋を使用します。特に出隅部分(基礎の角)の納まりは、強度を確保するために注意が必要です。あばら筋や主筋を適切に配置し、配筋の間隔(ピッチ)は国の基準では300mmですが、弊社では耐震性向上のため150~200mmの間隔を採用します。これにより、コンクリート内部の剛性が強化され、地震時の変形や損傷が起きにくくなります。

すべての鉄筋が配置されたら、次の工程であるコンクリート打設の準備に移ります。

②打設

コンクリートの打設は、基礎補強において極めて重要な段階で、配筋された鉄筋の上に正確にコンクリートを流し込み、基礎全体を強化します。まず、型枠を設置し、新しく打設するコンクリートが漏れ出さないように準備します。型枠設置の際には、十分な支持を与え、打設時の振動や圧力に耐えられるように注意深く固定します。

次に、コンクリートを均一に流し込むため、ポンプやバイブレーターなどの適切な工具を使用します。バイブレーターを使うことで、コンクリートの中に入り込んでいる空気を除去し、気泡のない、密度の高いコンクリートを形成することができます。また、コンクリートは、配筋を包み込むように十分に流し込みますが、この際に特に重要なのは、出隅部分など弱点になりやすい箇所にしっかりと充填されていることを確認することです。出隅部分がしっかりと補強されていないと、地震時に基礎の端が破断する可能性が高まります。

さらに、打設する際にはコンクリートの品質にも注意が必要です。適切な配合であることを確認し、気温や天候に応じて硬化速度や水分管理を行います。特に、高温や乾燥した環境ではコンクリートが早く硬化してしまうため、表面を適切に湿らせてコンクリート内部が均一に硬化するように調整します。寒冷地や冬場では、コンクリートの凍結を防ぐため、打設後の養生がさらに重要になります。

コンクリートが完全に流し込まれた後は、適切な養生を行いながらコンクリートの硬化を待ちます。養生期間中は、コンクリートが外部の影響を受けないよう、湿度や気温の管理を徹底することが重要です。養生期間は、通常1~2週間程度が必要とされますが、季節や気温により変動します。

③脱型枠

コンクリートが所定の強度に達したら、型枠を取り外す「脱型枠」作業に入ります。型枠はコンクリートが十分に硬化するまでの間、しっかりと支えとして機能していますが、型枠を外すタイミングは非常に重要です。型枠を早く外しすぎると、コンクリートが完全に固まっておらず、基礎の形状が崩れる可能性があります。逆に、型枠を外すのが遅すぎると、コンクリートに不必要な圧力がかかり、ひび割れの原因となることがあります。

型枠の外し方にも注意が必要です。急激に外すとコンクリート表面が損傷する恐れがあるため、慎重に少しずつ型枠を取り外していきます。特に、コーナー部分や出隅部分は強度が集中する箇所であるため、型枠を外す際には丁寧な作業が求められます。脱型枠後は、コンクリート表面の仕上げ作業も行われます。表面に残っている微細な気泡や粗さを取り除くために、研磨や補修を行い、滑らかな表面を作り出します。

また、脱型枠が完了した後は、基礎全体の強度や仕上がりを再度確認し、追加の補修が必要な場合は迅速に対応します。例えば、ひび割れが見られる場合は、即座に補修材を使用してひび割れを埋め、基礎の耐久性を保つことが重要です。脱型枠後の基礎は、長期間にわたって建物全体を支える役割を果たすため、仕上がりに問題がないことを確認した後に次の工程に移ります。

最終的に、すべての工程が完了した後、基礎補強が建物の耐震性に与える影響は非常に大きくなります。特に、無筋基礎のような古い基礎構造においては、外側からの増し打ち補強を適切に行うことで、地震時の揺れや沈下に対する強度を大幅に向上させることができます。このような基礎補強工事は、建物の安全性を長期的に確保するための重要な手段であり、建物の寿命を延ばすことにも寄与します。

当サイトに掲載されている写真、イラストその他すべての情報は当社または当社がその他認めた権利者が著作権を有しております。

著作権者の事前の許可なく、これらの情報を利用(複製、改変、配布等を含みます)することはできません。

室内側からの増し打ち補強は、既存基礎を強化するための重要な方法で、特に基礎の外側にスペースがない場合や外周部へのアクセスが制限されている場合に採用されます。

この工法は、建物内部から基礎の強度を大幅に向上させ、耐震性を高めるための効果的な手段です。

施工手順としては、まず既存基礎にあと施工アンカーを挿入し、鉄筋を緊結する作業から始まります。

あと施工アンカーは、既存の基礎と新たに打設するコンクリート基礎を一体化するために不可欠な役割を果たします。これにより、基礎の新旧部分が連結され、揺れに対する耐久性が強化されます。

基礎が一体化した後、立ち上がり部分に主筋とあばら筋を挿入して強固な構造を形成します。立ち上がり部分は、基礎の耐震性能を決定する重要な部分であるため、この作業が欠かせません。あばら筋は、主筋と直角に配置される補強筋で、コンクリートの裂けや変形を防ぐ役割を担います。国の基準では、あばら筋のピッチは300mmと定められていますが、弊社ではさらに強度を高めるために、150~200mmというより厳密なピッチで施工を行います。このようなピッチの設定により、基礎の剛性が高まり、揺れに対する耐性が大幅に向上します。

さらに、この補強工法は、外側からのアクセスが難しい場合、室内から基礎の補強を行うことで、建物全体の構造を強化することが可能です。

具体的な施工の流れとしては、まず内部の基礎周辺を適切に整地し、既存基礎にハンマードリルを使用してあと施工アンカー用の穴を開けます。この際、既存基礎の強度や状態を考慮しながら、適切な深さまでアンカーを挿入することが求められます。アンカーが挿入されたら、鉄筋を新しい基礎と連結し、その後、コンクリートを内側から打設します。コンクリートが硬化するまでの間、適切な支持を与えることで、基礎全体の一体化が確保され、完成後には揺れや変形に対する非常に高い耐久性を備えた基礎が出来上がります。

この室内側からの増し打ち補強は、地震時の倒壊リスクを劇的に軽減するだけでなく、長期的な建物の安全性や耐久性を向上させる重要な施策です。特に、無筋基礎や古い基礎を持つ旧耐震基準の建物では、このような基礎補強が建物全体の耐震性に与える影響は計り知れません。

無筋基礎の室内側からの補強施工事例

1. 配筋(ベース・立ち上がり)

最初の工程は、鉄筋の配筋です。配筋はベース部分と立ち上がり部分で構成され、建物全体の強度を支えるための重要な作業です。既存の基礎にケミカルアンカーを打ち込み、そこに鉄筋を差し込むことで、既存基礎と新設ベタ基礎が一体化します。

底面(ベース)部分には、格子状に鉄筋を配置し、鉄筋同士が均等に力を分散できるよう設計します。また、立ち上がり部分にも鉄筋を配置し、ベース部分と立ち上がり部分が一体化するようにします。立ち上がり基礎がない状態では、建物の土台が直接支えられず強度不足となるため、必ず立ち上がり基礎を含めた補強を行う必要があります。注意点として、立ち上がり基礎を設けずにベース基礎だけで「補強完了」と謳う施工会社には注意が必要であり、信頼できる施工会社に相談することが推奨されます。

また、基礎に大谷石やブロックが混在している場合は、強度のばらつきが起こりやすいため、立ち上がり基礎を内側と外側の両側から補強する「ダブル補強」が必須です。これにより、建物全体が一体化し、耐震性能がさらに強化されます。

2. ベース基礎コンクリート打設・立ち上がり基礎型枠

鉄筋の配筋が完了したら、次はコンクリートの打設工程に進みます。ベース部分と立ち上がり部分の2段階でコンクリートを流し込む作業を行います。

まず、ベース部分のコンクリート打設を行い、隅々まで均一に流し込まれるようバイブレーターを使用して気泡を取り除きます。気泡を除去することで基礎の密度が高まり、強度が確保されます。コンクリートがしっかり行き渡ることで、ベース基礎が耐久性を持つ構造となります。

ベース基礎の打設が終わったら、次に立ち上がり基礎部分の型枠を設置します。型枠は基礎の立ち上がり部分の形状に合わせて組み立て、コンクリートが正確な形状を保つように固定します。立ち上がり基礎がないと、建物の荷重を支える構造的な強度が大幅に低下しますので、この段階で正確な立ち上がり基礎を設けることが不可欠です。立ち上がり基礎もバイブレーターで気泡を取り除きながら打設し、密度の高い基礎に仕上げます。

3. 脱型

コンクリートが十分に固まったら、最後の工程として型枠を取り外す「脱型」を行います。コンクリートは養生期間中に十分な強度を発揮するまで硬化させる必要があり、基礎全体の耐久性に影響するため、この期間をしっかり確保します。

型枠を取り外す際には、コンクリート表面にひび割れや欠けが生じないよう慎重に作業します。脱型後、基礎全体を再度点検し、ひび割れや欠損がないことを確認します。必要に応じて細かい補修を施し、基礎全体が一体化して安定している状態を確保します。脱型が完了することで、ベタ基礎補強が完了し、建物全体の荷重を支えられる強固な基礎構造が完成します。

施工会社選びの重要性

無筋基礎からベタ基礎補強において、施工会社の選定は非常に重要です。特に立ち上がり基礎を含まないベース基礎のみの補強は、耐震性を大幅に損なうため、適切な施工とは言えません。また、大谷石やブロックが混在する基礎では、内外両側からのW補強が必要となり、これを理解し適切に施工できる会社に依頼することが重要です。信頼できる施工会社は、過去の施工実績や補強事例を公開していることが多いため、事前に確認することをお勧めします。

まとめ

無筋基礎からのベタ基礎補強は、配筋、コンクリート打設、脱型といった各工程で正確な施工が求められ、これにより耐震性と耐久性を兼ね備えた基礎が完成します。立ち上がり基礎を含むこと、そして大谷石やブロックの混在時には両側からのW補強を行うことで、建物全体の強度が確保されます。

当サイトに掲載されている写真、イラストその他すべての情報は当社または当社がその他認めた権利者が著作権を有しております。

著作権者の事前の許可なく、これらの情報を利用(複製、改変、配布等を含みます)することはできません。

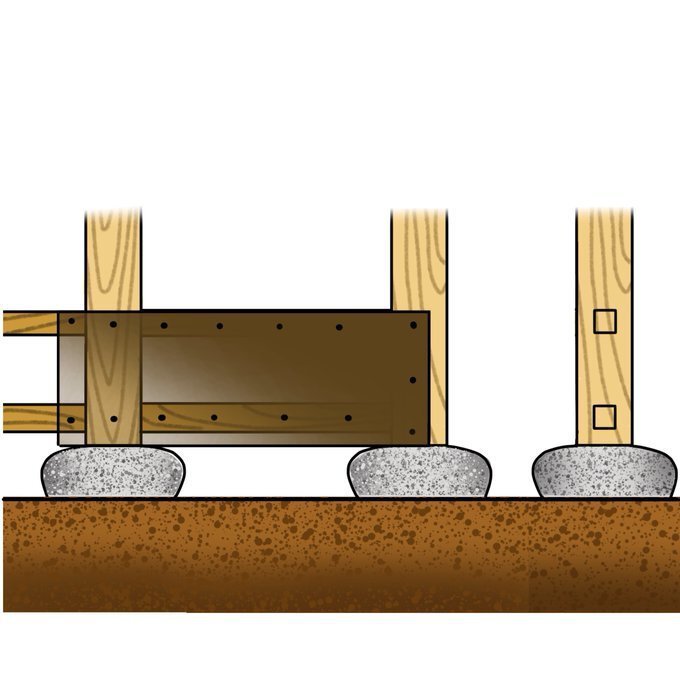

玉石基礎の補強では、まず柱が基礎に固定されていないため、地震時に柱が基礎を踏み外す危険性が非常に高いです。そのため、基礎補強には、柱脚部の強化が重要となります。以下に、筋交いや構造用合板を活用した柱脚の補強方法について解説します。

1. 柱脚補強の基本

玉石基礎の特徴は、石の上に柱が直立しているため、地震の揺れに対して非常に脆弱な点です。柱が石から外れてしまうと、建物の崩壊に繋がる可能性があります。そこで、柱脚を固定し、基礎全体の揺れに対する耐力を向上させる補強が不可欠です。一般的に、柱脚部分には足固めを取り付け、柱の基礎への接合部を補強します。

足固めとは、柱脚部に設置される水平材であり、柱の位置を固定し、建物の揺れを抑える役割を果たします。この足固めと基礎の間に補強材として筋交いや構造用合板を挿入し、水平荷重に対する抵抗力を高める方法が広く採用されています。

2. 筋交い補強

筋交いは、建物のフレームに対角線状に挿入され、水平力に対する耐性を向上させます。玉石基礎の補強においては、柱脚から足固めにかけて筋交いを設置することが重要です。これにより、柱が揺れによって外れてしまうことを防ぎます。筋交いは、圧縮力と引張力の両方に対応できるため、地震時の揺れに対して非常に効果的です。

また、筋交いを設置する際には、木材同士の接合部に構造金物を使用し、強固に固定します。この金物は、筋交いが適切に機能するために重要であり、無駄な揺れを防ぐ効果があります。筋交いの材料としては、アラミド繊維や**FRP(繊維強化プラスチック)**などの高強度な素材が選ばれることもあり、これにより補強材自体の強度がさらに向上します。

3. 構造用合板の使用

もう一つの効果的な補強方法として、構造用合板の使用が挙げられます。構造用合板は、筋交いとは異なり、広範囲にわたる面での補強が可能です。玉石基礎の柱脚部に合板を取り付けることで、揺れが建物全体に均等に分散され、局所的な崩壊を防ぐことができます。

構造用合板を使用する際のポイントは、板厚や釘の打ち込み間隔を適切に設定することです。一般的に、合板の厚みは9mm以上が推奨され、釘は約150mm間隔でしっかりと打ち込む必要があります。このようにして、合板が効率的に荷重を受け止め、揺れに対してしっかりと抵抗できるようにします。

4. 玉石基礎の改善

玉石基礎は、伝統的な建築様式の一部であり、特に古民家などで見られる構法です。しかし、この基礎は石の上に柱が載っているだけのため、基礎と建物が一体化しておらず、揺れに対して非常に弱いという欠点があります。このため、補強工事の一環として、基礎を現代のコンクリート基礎に置き換えることが推奨されます。

コンクリート基礎に置き換える場合、まず柱を持ち上げて一時的に支え、玉石基礎を完全に撤去します。その後、鉄筋を組み、コンクリートを流し込んで新しい基礎を形成します。これにより、基礎と柱がしっかりと固定され、地震時の揺れにも耐えられる構造が完成します。この工程には時間とコストがかかりますが、耐震性能が大幅に向上するため、地震リスクの高い地域では特に重要です。

5. まとめ

玉石基礎の補強は、現代の耐震基準を満たすために非常に重要です。柱脚部の足固め設置や筋交いの挿入、構造用合板の使用により、基礎の耐震性を大幅に向上させることが可能です。また、基礎自体をコンクリートに置き換えることで、さらに強固な耐震構造を実現できます。適切な補強工事を行うことで、古い建物でも現代の耐震基準に適合した安全な住まいを提供することができます。

下記よりブロック基礎・大谷石基礎の補強の流れの実例を解説します。

ブロック基礎・大谷石基礎の補強施工事例

昭和初期に建てられた多くの建物には、大谷石基礎やブロック基礎が採用されています。しかし、これらの基礎は耐震性が低いため、現代の耐震基準に照らすと補強が必要です。特に、大谷石基礎の上に二階屋を増築するケースや、平屋建てが沈下している場合など、強度不足が深刻な問題となっています。

大谷石基礎・ブロック基礎の特徴と課題

大谷石は、加工しやすい石材として多くの住宅に用いられましたが、柔らかく脆い性質があり、年数が経過すると風化やひび割れが生じ、沈下や耐震性の低下に繋がりやすい特徴があります。また、ブロック基礎も鉄筋が配筋されていないことが多く、地震などの強い揺れに対しては構造的に脆弱です。そのため、建物の長寿命化や安全性向上のためには補強が不可欠です。

補強方法:両側からの抱き合わせ基礎

大谷石基礎やブロック基礎の補強には、一般的な「片側からの抱き合わせ基礎」ではなく、内側と外側の両側から抱き合わせ基礎を行う必要があります。片側のみの補強では、構造体として一体化しにくく、大谷石やブロックが持つ強度不足を十分に補えません。両側からの抱き合わせ基礎を行うことで、基礎全体の安定性が増し、耐震性能が大きく向上します。

施工手順

-

準備と解体:まず、既存の大谷石基礎やブロック基礎の状態を確認し、ひび割れや劣化部分を修繕します。その後、必要に応じて内部の床や壁を一部解体し、基礎工事が行える空間を確保します。

-

内側・外側からのW配筋:両側から抱き合わせ基礎を行うために、基礎の内側と外側にそれぞれ鉄筋を配筋します。通常の片側配筋ではなく、W配筋(両側からの配筋)を行い、基礎全体の強度を高めます。配筋の間隔や配置は耐震基準に基づき、揺れに対する抵抗力が高まるように計算されます。これにより、基礎全体が一体化し、構造的に強固なものとなります。

-

コンクリートの打設:配筋が完了したら、型枠を設置してコンクリートを流し込みます。内側・外側の鉄筋がコンクリートによって包まれることで、基礎全体が一体となり、耐久性が確保されます。コンクリートは隅々まで均等に行き渡るようにバイブレーターを使って密度を高め、気泡を取り除くことで強度を向上させます。

-

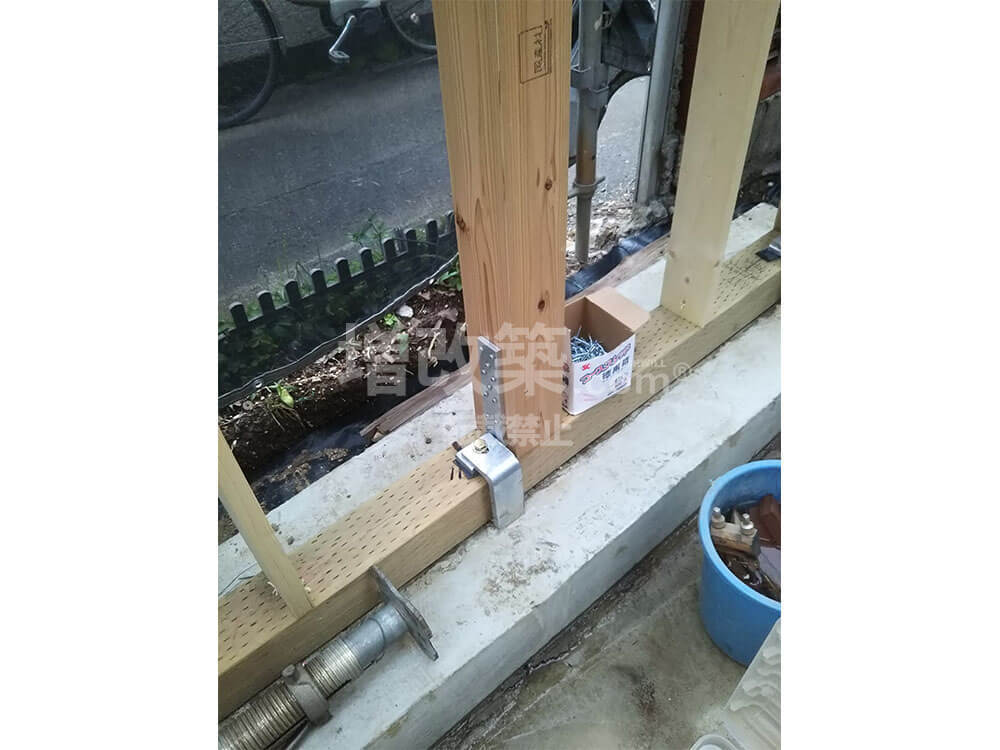

アンカーボルトによる土台固定:新たな基礎が固まった後、建物の土台部分と基礎をアンカーボルトや柱頭柱脚金物で固定します。この工程により、基礎と建物躯体がしっかりと結合され、地震などの揺れに対する安定性が強化されます。アンカーボルトの設置には、基礎の強度や揺れの方向に合わせた配置が重要です。

最後に、基礎全体の状態を確認し、ひび割れや不具合がないかをチェックします。必要に応じて補修を行い、建物全体の安全性を確保します。

施工業者選びの重要性

大谷石基礎やブロック基礎の補強は、一般的なリフォーム会社や大手リフォーム会社でも知見のないことが多く、施工実績のある業者を選ぶことが重要です。特に、両側からの抱き合わせ基礎やW配筋などの特殊な工法を理解し、施工経験が豊富な業者に依頼することで、補強効果を最大限に引き出すことができます。施工業者が十分な知識と経験を持っているかどうかを確認するため、事前に過去の施工実績や具体的な補強事例を確認することが推奨されます。

両側からの補強によるメリット

この両側からの抱き合わせ基礎工法を用いることで、基礎の沈下やひび割れを防止し、建物全体の安定性を確保することが可能です。また、耐震性が向上し、二階屋を増築しているような建物でも安全性が高まります。片側からの補強だけでは基礎全体に十分な強度が確保できないため、大谷石やブロック基礎の耐久性を高めるためには、この両側抱き合わせ工法が有効です。

まとめ

大谷石基礎やブロック基礎の補強には、片側のみの抱き合わせ基礎では不十分であり、内外両側からの抱き合わせ基礎による補強が必要です。このような特殊な補強工法は、知見のある施工業者に依頼することで初めて効果が発揮されます。基礎の補強により、昭和初期に建てられた建物でも、現代の耐震基準に対応した安全な住宅に生まれ変わらせることができます。

基礎が使えない(基礎がない)特殊事例の補強施工事例

この施工事例では、既存の大谷石基礎が劣化しており、基礎高も極端に低いため、従来の基礎を使用できない状況でした。さらに、土台部分が全て腐食していたため、通常の補強工事に加え、いくつかの特別な対策が必要となりました。

1. 事前調査と問題点の特定

まず、建物全体の基礎状況を確認したところ、大谷石基礎は強度が著しく低下しており、地震やその他の外力に耐えることができない状態でした。また、基礎が極端に低いことで、土台の腐食が進行し、木材部分も著しく損傷していました。このままでは補強だけでは不十分であり、全体的な再構築が求められました。

2. 仮筋交い補強とジャッキアップ

既存の大谷石基礎が沈下し、土台が腐食している場合、耐震性が著しく低下しているため、建物全体の安定性を確保するための補強が必要です。このようなケースでは、まず建物をスケルトン解体し、内部の荷重を軽くします。この作業により、後の補強作業中に建物全体の重量による歪みや倒壊のリスクを抑えられます。

解体後、構造躯体を「仮筋交い」で補強し、ジャッキアップによる持ち上げ時の安定性を確保します。仮筋交いは、建物の四隅や主要な柱部分に交差させるように設置され、建物に掛かる水平力や荷重を分散する役割を果たします。この段階で躯体をジャッキアップし、慎重に持ち上げることで腐食した土台や沈下した基礎の影響を取り除きます。

持ち上げた状態で建物が倒壊しないようにジャッキで固定し、新たな基礎や土台の補強作業を行います。この手順により、既存建物を維持しつつ、基礎の沈下や土台の腐食を根本的に改善します。

3. 基礎配筋

基礎配筋の工程では、まず新しい基礎の耐力を確保するために、鉄筋を組み込みます。基礎配筋は、基礎の耐震性を高める要素であり、建物全体の荷重を均等に地盤へ伝えるために必要不可欠です。配筋の配置は、耐震基準に基づいて設計され、底部のスラブ筋や基礎の立ち上がり部分に適切な間隔で鉄筋を組み込みます。この際、既存の基礎と新設の鉄筋がしっかりと一体化するように、ケミカルアンカーなどで新旧基礎を強固に結合させます。これにより、建物全体の荷重を均一に分散できる強固な基礎構造が形成されます。

4. 型枠設置

基礎配筋が完了したら、次に型枠を設置します。型枠は、コンクリートを流し込んだ際に正確な形状を保つための支えとなる構造物です。型枠は、基礎の形状や寸法に合わせて組み立てられ、隙間ができないようにしっかりと固定します。また、型枠がしっかりと支えられていないと、コンクリート打設時に圧力で型が崩れてしまう可能性があるため、型枠設置は慎重に行います。さらに、鉄筋と型枠との間に適切な間隔を確保し、コンクリートが流れ込み、鉄筋全体にコンクリートが覆われるようにスペーサーを設置します。

5. コンクリート打設

型枠の準備が整ったら、次にコンクリートの打設を行います。コンクリートは、均一に流し込むことで基礎の隅々まで行き渡り、躯体を支える強度が保たれます。打設にはポンプ車などを用いて、適切なスピードで型枠内にコンクリートを流し込みます。打設中にはバイブレーターを使用して、コンクリート内の気泡を除去し、密度の高い基礎を形成します。気泡を取り除くことで、基礎全体の強度が確保され、耐久性が向上します。コンクリートが固まるまでの間は型枠を維持し、十分な養生期間を取ってから次の工程に進みます。

6. 基礎と躯体の固定・緊結

コンクリートが固まり、基礎が安定したら、建物の躯体と基礎を金物で固定・緊結します。これは、建物が地震などの揺れに対して基礎と一体化して機能するために不可欠な作業です。まず、躯体の土台と基礎を金物で固定します。アンカーボルトや専用の金具を使用し、土台が基礎からずれないようにしっかりと結合します。この作業は、躯体が水平・垂直方向の力に対して安定するための重要な工程で、特に耐震性を高めるために必須です。

次に、建物の主要な柱部分にも補強金具を設置し、土台と柱が一体化するように緊結します。これにより、建物の上下動や横揺れなどの動きに対して、全体が連動して動くようになり、建物全体の安定性が強化されます。金物の取り付けは、耐震基準に従って正確に行い、各金具の位置や固定具の種類など、計画に基づいて設置します。

7. 最終確認と固定

金物による固定・緊結が完了したら、全体の状態を最終確認します。特に、建物の水平および垂直方向のバランスが保たれているか、金具が緩んでいないか、また基礎にひび割れや不具合がないかを確認します。必要に応じて補強金具やボルトを追加し、建物全体の強度が確保されていることを確認します。

8. 最終チェックと仕上げ

最後に、基礎周りの仕上げ作業を行い、現場の安全確認を行います。これで補強工事全体が完了し、ジャッキアップによる基礎補強から金物による固定・緊結を通じて、躯体と基礎が一体化し、耐震性の向上した安全な住環境が提供されます。

この一連の工程により、基礎から建物全体にわたる強度が確保され、地震に対する耐性が強化された建物が完成します。

大谷石基礎沈下・土台腐食

躯体仮筋交い補強

躯体ジャッキアップ後

基礎配筋

基礎配筋

基礎完成後躯体緊結

無筋基礎の補強は、旧耐震基準に基づいて建てられた住宅の耐震性向上に不可欠です。しかし、適切な施工が行われないと、期待される効果を得ることは難しく、むしろ建物全体の耐久性を低下させる可能性があります。特に以下の点について注意が必要です。

① 立ち上がり基礎への補強が必須

ベタ基礎や添え基礎を行う際には、立ち上がり基礎の補強が非常に重要です。立ち上がり基礎は、建物の荷重を直接支える部分であり、ここが適切に補強されていないと、建物の耐震性能は大幅に低下します。地震などの揺れや水平力が加わる際、立ち上がり基礎に負荷が集中するため、強固な補強が必要です。

一部の施工業者では、基礎の「ベース部分」だけにコンクリートを打設し、これを基礎補強と称する場合がありますが、これは根本的な誤りです。ベースだけを打設する方法は「土間打ち」に過ぎず、実際の基礎補強とは異なります。この方法では、建物を支える力が不十分であり、揺れに対して脆弱なままです。

適切な補強には、立ち上がり基礎に鉄筋を配筋し、既存の基礎と新しい基礎を一体化することが必要です。鉄筋を組み込み、コンクリートを追加していくことで、基礎全体が強化され、揺れに対する耐久性が飛躍的に向上します。特に無筋基礎では、鉄筋の配置と緊結が不十分であるため、地震時には破断や土台からの抜けが生じやすくなります。

② メッシュ配筋によるベタ基礎補強はNG

次に、ベタ基礎補強を行う際に注意すべき点として、メッシュ配筋による施工が挙げられます。メッシュ配筋は、一般的に土間コンクリートに用いられるもので、荷重分散や耐力確保には不十分です。一部の施工会社が、ベタ基礎補強にこのメッシュ配筋を採用している場合がありますが、これでは基礎補強にはなりません。これは「土間打ち」と同じく、ただの表面的な施工に過ぎません。

ベタ基礎補強で重要なのは、主筋やあばら筋を用いた適切な鉄筋コンクリートの設計です。鉄筋の間隔(ピッチ)や配筋の強度を適切に設定することで、建物全体の荷重を均等に分散し、揺れによる損傷を防ぐことができます。

メッシュ配筋は、その強度や耐力が低いため、ベタ基礎の補強には適していません。適切な施工では、主筋とあばら筋を用いた立ち上がり基礎との連結が不可欠であり、これによって基礎全体が一体化し、強固な構造を形成します。配筋のピッチも重要な要素で、通常は150mmから200mm程度に設定することで、より高い耐久性を確保します。国のガイドラインではピッチ300mmが標準ですが、弊社では耐震性を強化するため、150~200mmのピッチを採用しています。

③ ブロック基礎の立ち上がり補強は両側からの補強が必要

ブロック基礎は、一般的に簡易的な建物や小規模な住宅に使用されることが多く、耐震性においては脆弱です。特に、立ち上がり基礎が構造の弱点となることが多く、適切な補強が行われていないと、地震時に崩壊の危険性が高まります。

ブロック基礎の補強において重要なのは、基礎を両側から補強することです。片側のみの補強では、揺れや荷重が一方向に偏ってしまい、建物全体の安定性を保つことができません。ブロック基礎の立ち上がり部分には、内側と外側の両方に補強を施し、全体が一体となるように鉄筋を緊結する必要があります。

また、ブロック基礎は通常、鉄筋が少なく、接合部が弱いため、揺れに対する耐力が不足しています。立ち上がり基礎部分を適切に補強し、鉄筋を追加することで、揺れや水平荷重に対する耐性が向上し、建物全体の安定性を確保できます。このような補強方法を採用することで、地震時における建物の倒壊リスクを大幅に減少させることができます。

④ 大谷石基礎の補強も両側からの補強が必要

大谷石基礎は、特に昭和初期から中期にかけて広く用いられていた建材で、当時は耐久性や断熱性の観点から優れた材料とされていました。しかし、地震に対する耐性が低く、揺れによって容易に破損する傾向があります。大谷石は強度が低いため、揺れや衝撃を受けると容易に割れたり崩れたりするため、耐震補強が必要です。

大谷石基礎の補強においても、両側からの補強が不可欠です。特に、片側のみの補強では石材自体の強度不足が補えず、地震時に基礎が崩壊する危険があります。外側と内側の両方に補強を施し、鉄筋やコンクリートで全体を包み込むようにして、基礎を強化します。

また、大谷石基礎の補強には、接合部分の処理が重要です。鉄筋を新たに挿入し、接合部分を一体化することで、揺れに対する耐性を大幅に向上させることができます。大谷石基礎の補強には、特に慎重な施工が求められ、経験豊富な専門家による適切な工事が不可欠です。

立ち上がり基礎補強の重要性と専門家の必要性

立ち上がり基礎の補強は、建物の形状や高さに応じて異なるアプローチが必要です。基礎の形状が異なると、補強方法も変わり、鉄筋の配置やコンクリートの打設方法も慎重に検討しなければなりません。特に無筋基礎や古い基礎では、既存の基礎が劣化していることが多いため、その状態を適切に評価し、最適な補強方法を選択することが求められます。

立ち上がり基礎の補強を行う際には、実績と知識を持つ施工会社への相談が不可欠です。補強方法が適切でない場合、建物全体の耐久性が低下し、揺れに対する耐性が不十分なままになります。特に、無筋基礎やブロック基礎、大谷石基礎など、地震に弱い基礎を持つ住宅においては、経験豊富な専門家による綿密な施工が求められます。

実績に裏付けられた知識を持つ施工会社は、基礎の形状や劣化状況に応じた最適な補強方法を提案し、確実な耐震性能を確保するための施工を行います。基礎補強は、建物の安全性を確保するための重要なステップであり、正確な評価と適切な施工がな無筋基礎の補強に関しては、慎重な施工と実績を持つ業者の選定が非常に重要です。

基礎の立ち上がり部分は建物全体を支える要であり、ここが弱点となると補強自体が意味を失います。

具体的には、

①ベタ基礎と添え基礎では、必ず立ち上がり基礎の補強が必要で、ベースのみの打設を「補強」とする施工は誤りです。これは、ただの「土間打ち」であり、建物全体の耐久性を高めることができません。立ち上がり基礎の補強は、既存基礎にあと施工アンカーを使って鉄筋を挿入し、コンクリートを一体化させることが必須です。これにより、基礎全体の剛性が向上し、揺れや地震に対して強固な耐性を持つことができます。

②ベタ基礎補強の際に、メッシュ配筋を用いる施工業者がいますが、これも誤った手法です。メッシュ配筋は、土間コンクリートなどの表層部分で使用されるもので、ベタ基礎補強に必要な強度を確保できません。ベタ基礎では、主筋やあばら筋を用いて鉄筋を適切に配置し、鉄筋のピッチを150mmから200mmに設定して、荷重を均等に分散することが不可欠です。

③ブロック基礎の補強については、立ち上がり基礎が重要なポイントであり、補強は両側から行うことが基本です。片側だけの補強では、基礎全体が揺れや衝撃に対して不安定なままとなり、耐震性が十分に確保できません。両側から基礎を囲むように補強を施し、鉄筋をしっかりと緊結することで、ブロック基礎の耐震性能を飛躍的に向上させることができます。

④大谷石基礎もブロック基礎と同様に、両側からの補強が求められます。大谷石は強度が低く、揺れや衝撃に対して非常に脆弱です。片側のみの補強では石材が割れたり崩れたりするリスクが残り、地震時に基礎全体が崩壊する可能性があります。大谷石基礎の補強では、特に接合部の鉄筋の配置が重要です。鉄筋を内部に挿入し、接合部分をコンクリートで強固にすることで、揺れに対する耐性を高めます。大谷石基礎やブロック基礎は、建物の構造的な弱点となりやすいため、適切な施工が不可欠です。

立ち上がり基礎の補強は、既存の基礎の形状や高さによって方法が異なり、経験と知識が求められます。無筋基礎の補強では、基礎の劣化状態や形状に応じた最適な補強方法を選択することが成功の鍵です。施工会社が基礎の状態を正確に把握し、最適な施工プランを提供できるかどうかが、補強工事の品質を左右します。特に、立ち上がり基礎の補強は熟練した技術者による施工が不可欠であり、経験豊富な施工会社に依頼することが安全で確実な補強を実現するための第一歩となります。

■ 断熱改修を含むフルリフォーム 部分的な断熱改修では、改修した箇所と未改修の箇所の温度差により結露が発生するリスクがあります。フルリフォームで住宅全体の断熱性能を均一に高めることで、結露を防ぎながらUA値0.46以下(断熱等級6相当)を実現できます。 → フルリフォームでの断熱改修の詳細はこちら

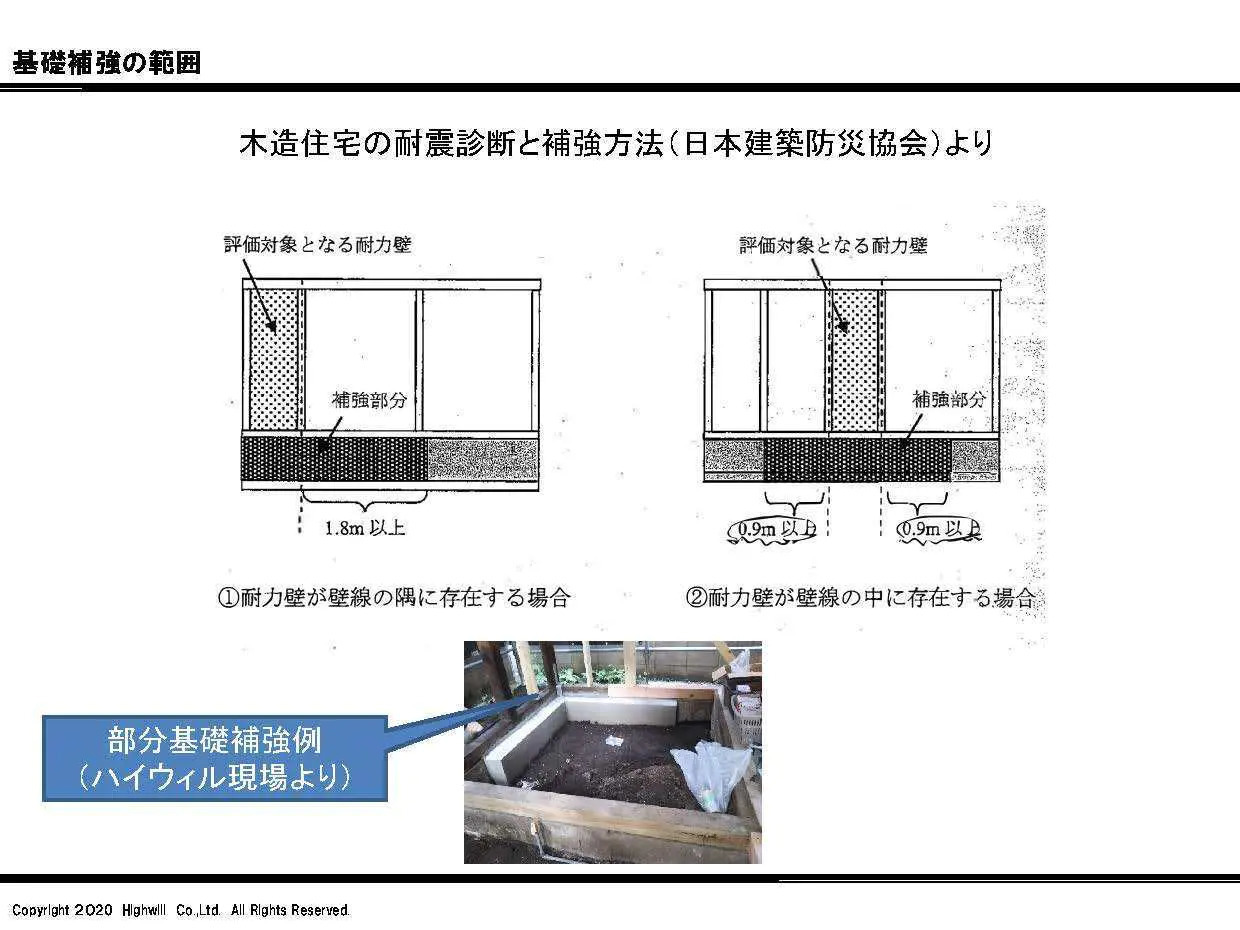

基礎補強の費用を抑える方法として、「部分的な基礎補強」を行う手段は非常に効果的です。特に、既存の木造住宅に対するリフォームや耐震改修においては、全体の基礎を補強するよりも特定の箇所だけを補強することで、コストを大幅に削減できる可能性があります。

部分的基礎補強の概要

部分的な基礎補強とは、住宅全体の基礎を補強するのではなく、特に耐震性が求められる箇所に限定して補強工事を行う方法です。この方法は、耐力壁の直下やその左右の範囲(910mm程度)に限定して基礎補強を行うことが推奨されており、建物全周にわたって補強を行う必要がありません。これにより、工事費用を最小限に抑えることが可能となります。

この手法は、㈶日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」のガイドラインに基づいています。このガイドラインは、耐震診断の結果に基づいて補強範囲を判断し、部分的な補強であっても十分な耐震性能が確保できるとされています。例えば、耐力壁の下に位置する基礎部分を補強し、その部分を強化することで、建物全体の耐震性能を向上させることができます。

一般的な耐震診断ソフトと基礎補強

耐震診断を行う際に使用されるソフトウェアは、一般的に建物全体の診断を行いますが、特に基礎に関しては無筋基礎(鉄筋のない基礎)が大きな問題となります。無筋基礎は、現行の建築基準に適合しておらず、地震の際に基礎が破壊されやすく、倒壊のリスクが高まります。こうした無筋基礎に対しては、通常は全周にわたって新たな基礎を設ける「添え基礎補強」が行われますが、この方法は費用が高額になる傾向があります。

一方、部分的な基礎補強では、耐力壁の直下にのみ基礎を追加することが可能です。これにより、補強する基礎の範囲が大幅に削減されるため、工事費用を抑えることができます。

部分的基礎補強のメリットとデメリット

メリット

- コスト削減:全周補強と比較して、部分補強は使用する材料や工事範囲が限定されるため、費用が大幅に抑えられます。特に、限られた予算で耐震補強を行う場合には、効果的な手法です。

- 工期の短縮:工事範囲が限定されるため、全体基礎補強に比べて工期が短くなります。建物に住みながらの工事が可能な場合も多く、生活への影響が少なくなります。

- 重点的な耐震性強化:耐力壁の直下やその周辺部分を補強することで、建物全体の耐震性を向上させることが可能です。特に、地震の際に建物が最も揺れやすい部分を強化するため、効率的な補強が行えます。

デメリット

- リノベーション時の問題:部分的な基礎補強を行った場合、後にリノベーションで耐力壁を移動するなどの変更が行われると、補強箇所が適切でなくなる可能性があります。耐力壁の位置が変わると、基礎補強を追加で行わなければならないため、将来的なプラン変更に対応するには注意が必要です。

- 専門的な設計力が必要:部分的な補強を行う場合、耐震診断と補強計画の連動が不可欠です。具体的には、補強する基礎の範囲や耐力壁の配置を精密に計算し、最も効率的な補強計画を立てる必要があります。そのため、部分補強には高度な設計力と経験が求められ、信頼できる施工会社の選定が重要です。

- 将来の耐震基準の変更に対応する必要:現在の耐震基準に適合していても、将来的に基準が改定される可能性があります。その際には、再度の補強が必要になることも考慮しておく必要があります。

部分的基礎補強の流れ

- 耐震診断:まず、建物の耐震診断を実施し、耐震性が不足している箇所を特定します。耐力壁の位置や基礎の状態を確認し、補強が必要な範囲を判断します。

- 補強計画の作成:診断結果に基づき、部分的な基礎補強計画を作成します。この計画では、耐力壁直下とその左右910mmの範囲に基礎補強を施すことが一般的です。必要に応じて、添え基礎やベタ基礎などの補強方法を選定します。

- 施工:基礎補強工事を開始します。まず、基礎部分に鉄筋を配置し、既存の基礎と新しい基礎を一体化させるためのあと施工アンカーを打ち込みます。続いて、コンクリートを流し込み、補強作業を進めます。

- 検査・確認:施工後には、耐震性が向上しているかどうかの検査が行われます。特に、部分補強が建物全体の耐震性にどの程度影響を与えているかを確認することが重要です。

将来のリノベーションを見越した基礎補強

部分的な基礎補強を行う場合、将来のリノベーションに備えた計画が重要です。例えば、リビングの拡張や間取りの変更など、耐力壁の位置を変更するリフォームを検討している場合、その部分に追加の基礎補強が必要になる可能性があります。したがって、長期的なプランを考慮しつつ、部分補強を行うことが望ましいです。

また、耐震基準の改定に対応するため、基礎補強の際には可能な限り将来の基準にも適応できるような計画を立てることが重要です。基礎補強は一度行うと簡単に変更することができないため、将来的な建物の改修や補強を視野に入れた計画を進めることが、建物の安全性と費用対効果を最大限に引き出す鍵となります。

まとめ

基礎補強の費用を抑えるためには、部分的な基礎補強を活用することが有効です。耐力壁直下やその周辺を補強することで、必要最低限の工事範囲に抑えることができ、費用削減に寄与します。しかし、部分的な補強を行う際には、将来的なリノベーションや耐震基準の変更に備えた長期的な視点で計画を進めることが重要です。

■ 耐震補強を含むフルリフォーム 耐震補強は単独でも実施できますが、フルリフォームと組み合わせることで、壁や天井を解体するタイミングで効率的に補強工事を行えます。結果として、耐震補強単独の場合と比べて工期の短縮とコストの削減が可能です。

→ フルリフォーム全体の費用・進め方はこちら

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)