戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP>さまざまな悩み・不安>耐震が不安という悩み>基礎補強工事の正しい補強方法を施工事例で解説!

更新日:2021年07月26日

基礎補強工事の正しい補強方法を施工事例で解説!

【完全解説】布基礎からベタ基礎へ!写真で解説、正しい基礎補強全工程|旧耐震住宅リフォーム

【写真で見る】旧耐震住宅の基礎補強工事|正しい配筋からコンクリート打設までの全工程

ここでは基礎補強工事について具体的に解説します。旧耐震基準の建物をフルリフォームされるお施主様は絶対に押さえておきたい内容となりますので長文になりますがお付き合いください。

まず、タイトルにある通り、「旧耐震基準の建物は基礎補強が必須です!」と書きましたが、そのお話からしたいと思います。

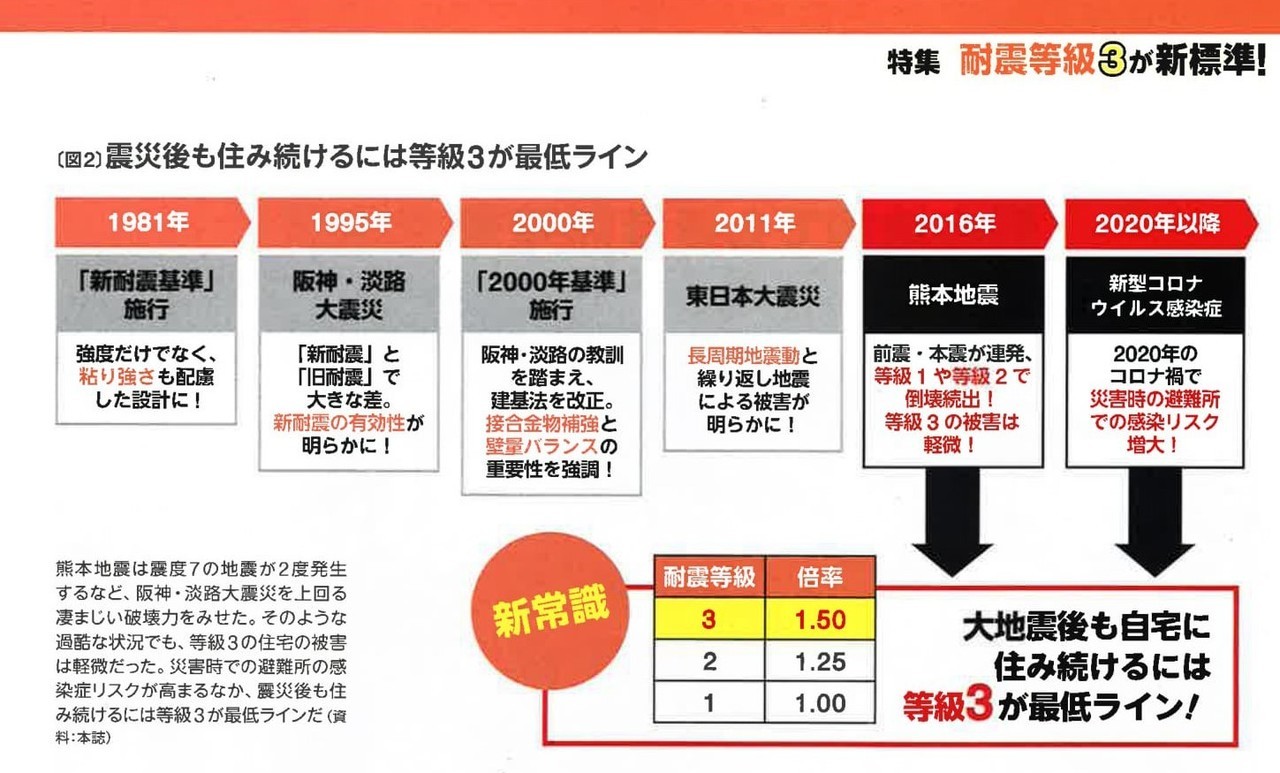

新築住宅での耐震性能の最高基準が『耐震等級3』という性能評価になりますが、耐震等級3の必要性は「増改築.comコンセプト(リンク)」を、お読みいただければお分かりの通り、国で定めている基準値が、人命を守る最低限の基準となってることにあります。

もちろん人命が最優先なのは当たり前です。しかしながら、ここに建物へのダメージについては全く謳っていない事が問題となります。 2000年に定められた現行基準では、震度7クラスの地震に対しても即倒壊しないレベルの耐震性能(性能評価制度での耐震等級1)の住まいしか建築できないと定められました。

記憶に新しい2016年(平成28年)4月14日に発生した熊本地震において、最も被害を受けた益城町においては、現行建築基準法で建てられた住宅が51棟全壊していました。 さらには築10年未満の耐震等級2(基準の1.25倍)「絶対に倒壊しない」と考えられていた建物が「倒壊」してしまった事実は建築業界に衝撃をもたらしました。

「倒壊」と「全壊」は全く意味が異なります。 「倒壊」は生存空間がなくなるほど潰れた状態であり、「全壊」のように建物が大きく傾き構造体に大きな被害が生じているレベルとは一線を画すレベルだからです。

出典:日経ホームビルダー

建築基準法上の1.25倍の「耐震等級2」で、「倒壊」をさせてしまったために、現在の新築住宅では、耐震等級2の上の基準となる耐震等級3(基準の1.5倍)での新築が増えてきました。ここまでのお話で耐震等級3がマストの条件であることはお分かりいただけるのではないでしょうか。

話をリフォームの戻しましょう。

建売などでは新築でも未だに等級1、等級2で施工されているところもあるくらいですが、新築ではないリフォーム(耐震補強)については、実際のところ、国は、現行の基準を満たしていない建物は、現行基準である(※評点1.0)をクリアしましょう。という最低レベルの基準で話をしているのです。その為、世間一般的に行われている耐震補強は、今なおこの基準が目安になっております。

※評点1.0はイメージとしては新築でいうところの耐震等級1相当とお考え下さい。

耐震補強の世界では、上部構造評点での数値で1.0(Iw値1.0)という数値が現行基準であるとされておりますが、厳密にいうと、上部構造評点とは、基礎から上、つまり土台から上部での評点という意味であり、基礎が入りません。ここがポイントになります。

基礎に関しては、無筋であっても補強義務とはしないとする方針が平成25年 耐震改修促進法改正で決まってしまいました。

※評点算定の際、基礎の状態により無筋基礎のケースでは耐力に0.7を掛けるなど調整をしています。

ではなぜこのような改正がおこなわれてしまったのか?

これは、なかなか進まない旧耐震基準で建てられている既存住宅の耐震補強を推し進める目的で、基礎補強を例外なく義務化してしまうと費用があまりに高くなってしまうこと、正しい基礎補強をできる会社が限定されるなどの理由から上部のみの耐震補強で良いとしているだけなのです。 しかし当たり前ですが、上部構造が耐力を満たしていても、基礎が著しく劣化していれば実際の耐震性が上がることはないわけです。

冒頭での熊本地震での被害を見て分かる通り、耐震等級1相当(評点1.0)では不安が残るのです。 我々は、既存の建物を新築での最高基準である耐震強度が現行の+50%である耐震等級3相当である評点1.5をクリアできないだろうかと考えてきました。

既に建てられてしまっている建物の耐震補強リフォームの範疇において、耐震等級3のように基準の1.5倍の性能アップは、はたして可能なのでしょうか?

答えはイエスです。 しっかりとした、正しい基礎補強をすることで実現するのです。

『増改築.com®』では数多くの一戸建て(一軒家)リフォーム(柱残しのスケルトンリフォーム)をしてきましたが、その建物のほとんどが新耐震以前に建てられた築40年以上のいわゆる旧耐震基準の建物です。

旧耐震基準(1981(昭和56)年5月31日までの建築確認で建てられた基準)の建物の多くは「無筋基礎」であるケースが多い為、基礎補強が必須になってきます。リフォーム会社の多くは、旧耐震基準の建物であっても基礎補強をしないケースが多く、基礎より上部の構造体のみで補強をして、構造評点(上部構造評点)を上げようとします。もしくは、補強ではなく補修を補強と勘違いされている会社も多いので正しい方法で提案されているのかの確認が必要です。

しかし、いくら上部の構造体を補強しても基礎が土台から抜けてしまう、もしくは基礎が破断してしまえばその補強は絵に描いた餅となってしまうわけです。そのため、旧耐震基準で建てられている建物をフルリフォームされるのであれば、必ず基礎補強は視野に入れていただきたい工事となります。

半地下の混構造の建物を除き、基本的に基礎は1階に配置されます。その為、1階の面積、地坪によって費用が変わってきます。その為平屋で面積が2階屋よりも少なくても地坪が広ければ基礎補強の費用は高くなります。

基礎補強工事の相場

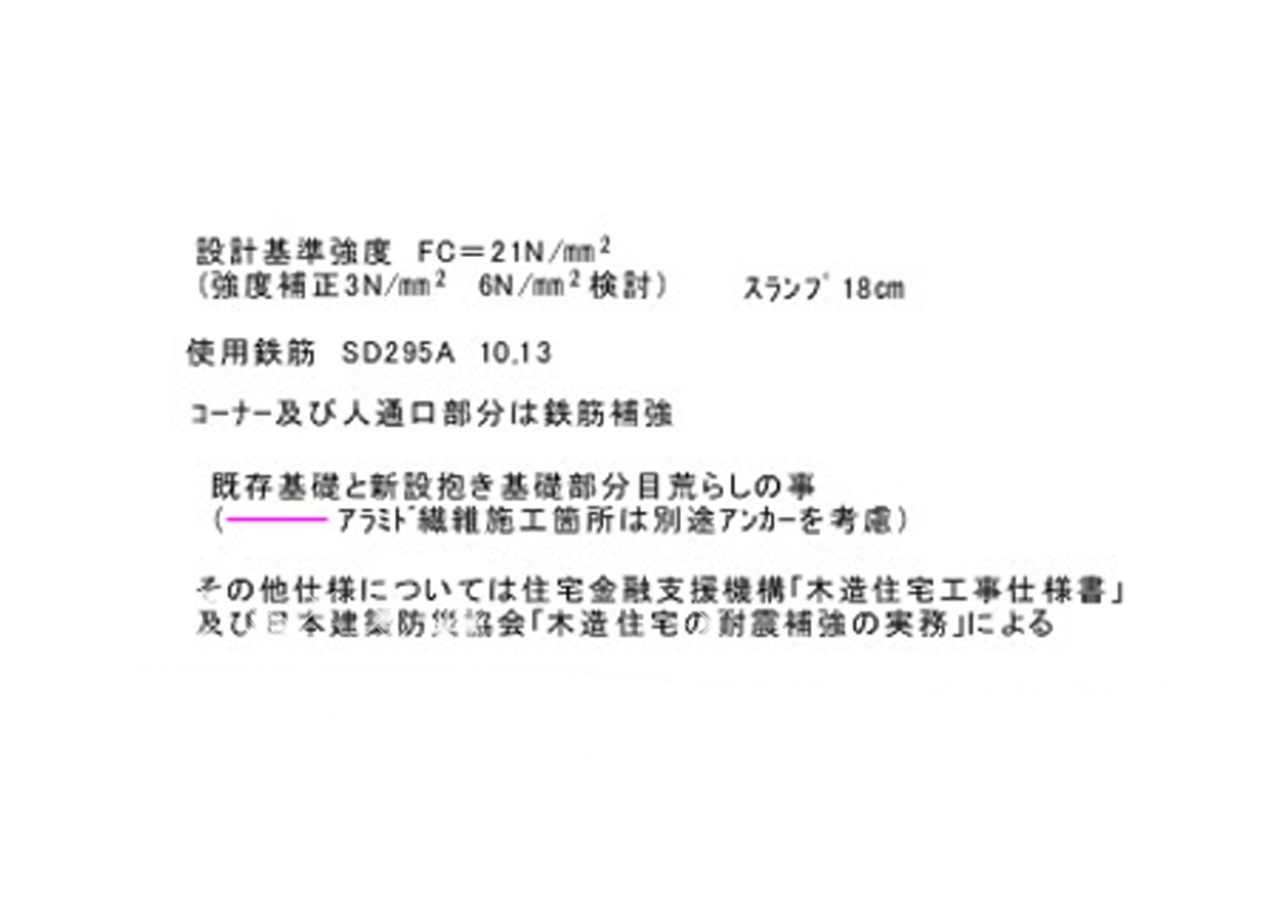

ここでは、一般財団法人日本建築防災協会が推奨している基礎補強法である「鉄筋コンクリート造基礎の抱き合わせ」、通称は、ツイン基礎・抱き合わせ基礎・増し基礎などさまざまな呼ばれ方をしますが、基本的に、現在の無筋基礎に対して、抱き合わせる形で補強する工法の相場です。

コンクリートミキサー車が横付けできるロケーションかどうかなど経費の変動はあるものの概ね100万~200万程度となります。

アラミド繊維(炭素繊維)シート補強の相場

既存の無筋基礎に対して、アラミド繊維を専用の接着剤で張り合わせ補強する、比較的新しい補強方法で、コンクリートミキサー車の搬入が出来ない現場などで重宝される工法です。床下を解体せずに床下から施工が可能です。ただし、国(一般財団法人日本建築防災協会)で定められたガイドラインにはない工法になりますので注意が必要です。費用は概ね60万~100万程度となります。

布基礎からベタ基礎補強の相場

現在の無筋基礎に対して、立上り部分を抱き合わせる形で補強するだけでなく、底面のベース部分にも配筋をして底面と立上り部を一体化させるのがベタ基礎補強となります。

コンクリートミキサー車が横付けできるロケーションかどうかなど経費の変動はあるものの概ね150万~250万程度となります。

ここからは、具体的な基礎補強の方法と正しい基礎補強の流れを見ていきましょう。

基礎補強の工法(補修と補強の違いに注意!)

基礎補強のはどのような工法があるのでしょうか?

補強工事について触れてみたいと思います。

まず現場調査にお伺いして現状の基礎を診断します。

1:基礎の立上り部分のクラック(不同沈下が原因の場合が多い)

2:無筋(鉄筋が入っていない)の基礎コンクリート(ブロック基礎や石場建て基礎の場合もあります)

3:建物の外周部のみ基礎がある。(室内の間仕切りに基礎がなく束で支えている)

4:基礎の立ち上がりが低く、土台が腐っている

上記のケースのような場合、

耐震補強工事に欠かせない構造計算も正確に出来ないので構造計算が出来る状況にのせることが必須事項となるわけです。

まずは補修方法です。補修と補強は違います。リフォーム会社でも補修を補強と提案しているケースがありますので注意が必要です。

コンクリート基礎のひび割れ補修の対処方法として、軽微なヘアークラックの場合エポキシ樹脂を充填して強固に固める方法で施工します。

【クラック測定】

クラック箇所の深さ・幅等を専用のクラックスケールを用いて図ります。幅0.3mm以下、深さ4mm以下のクラックを《ヘアークラック》と言い、これ以上なると《構造クラック》《貫通クラック》と呼ばれ、内部の鉄筋までクラックが届いている、非常に危険な状態です。

【Uカット・V字カット工法】

ひび割れ部分に沿って、幅10mm・深さ10mm~15mm程度のU字[V字]型に溝を設けます。

【エポキシ樹脂注入】

クラック部分にエポキシ樹脂を注入します。クラック補修はこれで完了です。

また、ある程度大きなひび割れで、構造上影響のありそうなものは、エポキシ樹脂で固めた上にコンクリートを打ち増しします。

その際既存の基礎にはケミカルアンカーを打ち込み、しっかりと鉄筋で緊結することが重要です。

次に、無筋コンクリート基礎の補強方法です。

無筋基礎への基礎補強には大きく3つの方法があります。

どのような方法があるのでしょうか。

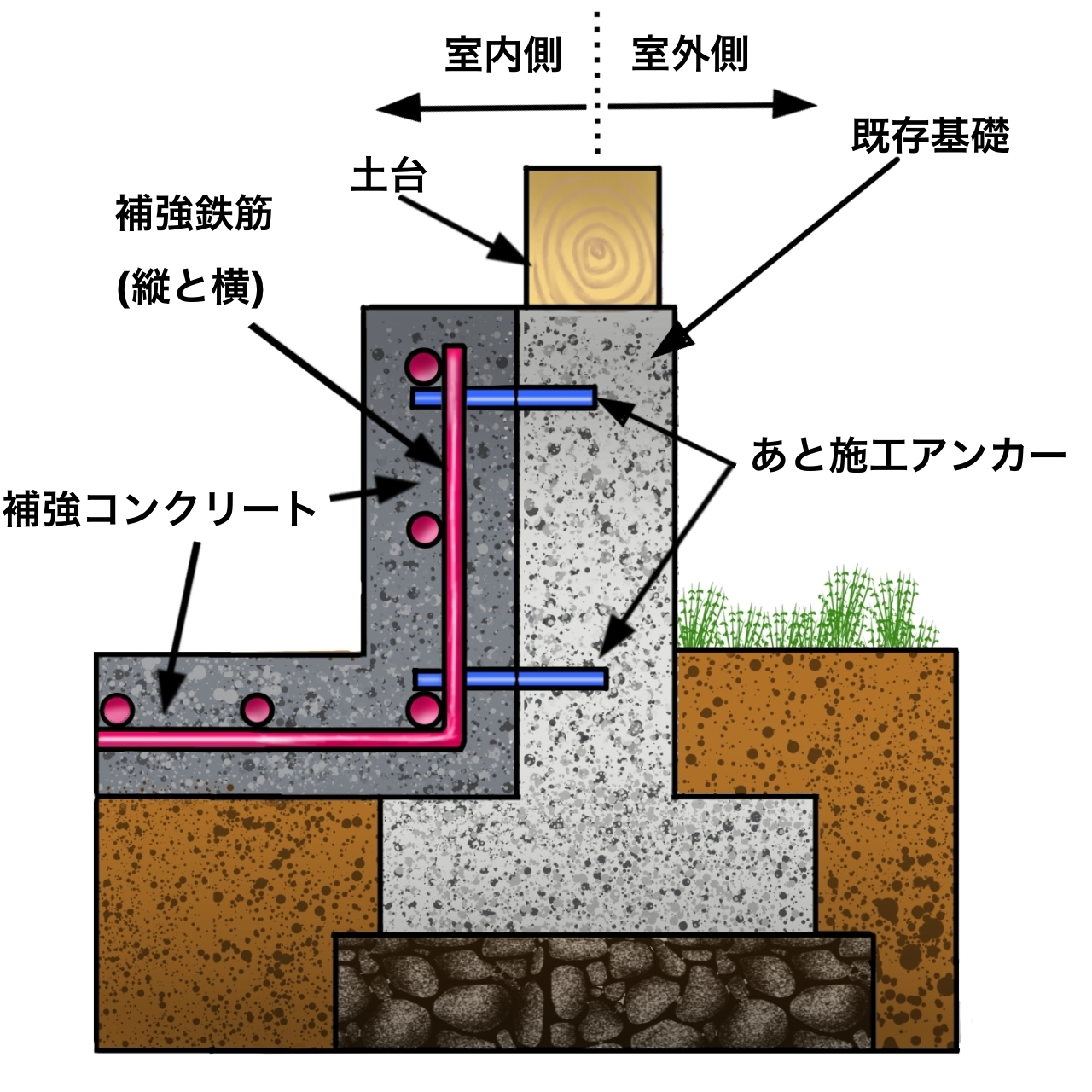

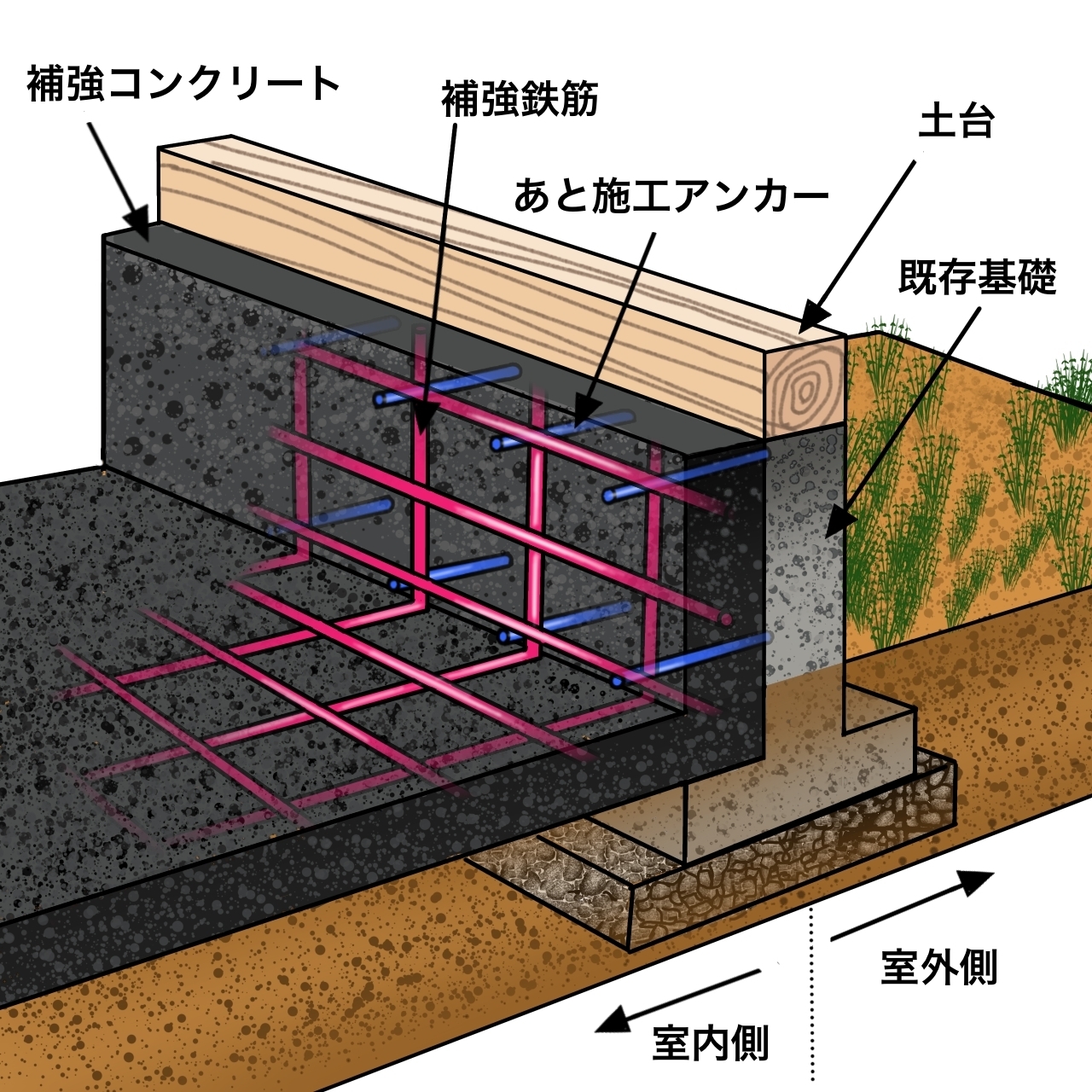

まず1つ目が既存基礎に抱き合わせる形で新たな基礎を増し打ちする基礎補強です。外側もしくは内側に、鉄筋コンクリート基礎を既存の基礎に抱かせる形で一体化させる基礎補強です。呼び名はたくさんありますが、増し打ち基礎・抱え基礎・抱き基礎・添え基礎・ツイン基礎等と呼ばれます。ポイントは既存の基礎にはケミカルアンカーを打ち込み、しっかりと鉄筋で緊結し、新しい基礎と土台はアンカーでしっかり緊結することが必須です。

次に、皆さんもよくご存じのベタ基礎補強です。ベタ基礎補強をする際のポイントは、前提として地盤が良い事です。新築のように地盤改良をしないリフォームでは、現在安定している地盤に対して、過度な荷重がかかるからです。家1棟分以上の荷重と変わらないコンクリート量が地盤に対してかかってきます。せっかく重い屋根を軽くして地震対策をしたのにベタ基礎の重みで地盤に対してはそれ以上の荷重がかかってしまうと本末転倒となりますので、軟弱地盤での採用はお勧めできません。このようなケースでは1つ目のツイン基礎での補強を推奨しています。

3つ目の工法は、比較的新しい工法になります。アラミド繊維という繊維質(橋梁工事での補強やトンネルの補強などに使用されている)を基礎に貼り付けて補強するものです。こちらの工法は確かにひび割れ等には有効となりますが、土台の抜け対策にはなりませんので、別途基礎から土台が抜けないよう対策が必要です。またアラミド繊維での補強は、国(一般財団法人日本建築防災協会)で定められた正式な補強ではないので補助金等については、地方自治体で確認が必要となります。建物のロケーションとしてツイン基礎などが出来ないロケーションなどではアラミド繊維(基礎補強材)による布基礎補強をするケースもございます。

布基礎からベタ基礎への基礎補強の流れ

ここからは、正しい基礎補強の流れを見ていきましょう。今回は、一般的な布基礎と呼ばれる基礎(無筋基礎)をベタ基礎へ補強する流れを実際の事例を見ながらポイントを解説していきたいと思います。

当サイトに掲載されている写真、イラストその他すべての情報は当社または当社がその他認めた権利者が著作権を有しております。

著作権者の事前の許可なく、これらの情報を利用(複製、改変、配布等を含みます)することはできません。

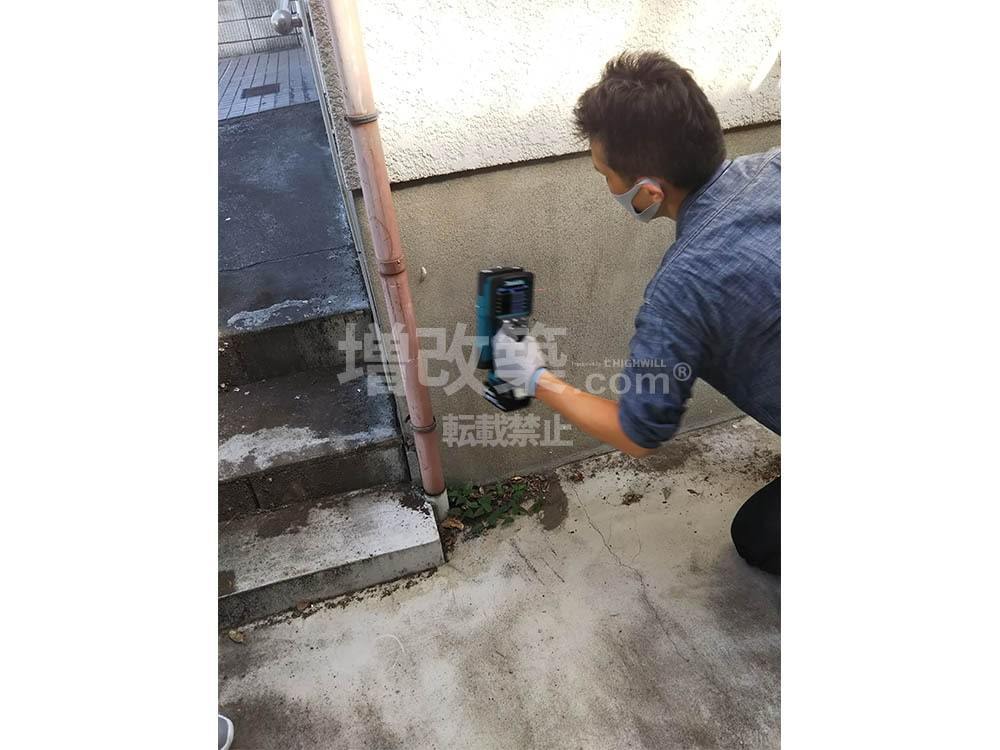

鉄筋探知機による検査

鉄筋探査機による検査を行い既存住宅の基礎が鉄筋コンクリート基礎であるか、無筋基礎であるかのチェックを行っていきます。旧耐震基準と新耐震基準の前後の年代では鉄筋コンクリート基礎と無筋基礎が入り乱れている現状がありますので、必ず検査が必要です。無筋基礎であれば、基礎補強がリノベーションでは必須になってきます。

既存基礎コア抜き工事(圧縮強度試験のテストピース採取)

鉄筋探知機による調査後、無筋基礎であることが判明した場合、基礎補強が必要となるわけですが、既存基礎に補強アンカーを打ち込んではたして問題ないだけの強度があるのか、既存基礎をコア抜きして圧縮強度試験を行うことがあります。役所の申請を必要とする増築工事、検査済証のない建物の申請などでは民間の指定検査機関での申請などでは強度結果を要求されることもあります。ここでは既存基礎のコア抜きはどのように行われるのか実際のコア抜きの模様を動画を公開します。

コア抜き後に採取されたテストピース

今回は外径100㎜と120㎜を採取

試験の結果基礎補強が可能となり、いよいよ基礎補強となります。今回は、実際のスケルトンリフォームの施工事例を参考に流れを見ていきましょう。まずは基礎補強前の解体が終わり躯体の状態からスタートします。

スケルトン状態まで解体するメリットは、木構造の傷みを躯体を裸にすることで把握できる点もメリットですが、下の写真のように、基礎全体のチェックができる点が挙げられます。ここでは、築45年の建物のベタ基礎補強の流れを見ていきましょう。

こちらの現場は、お施主様のご子息様が基礎工事会社にお勤めの方でしたので、打ち合わせは大変スムーズにいきました。

築45年木造戸建てスケルトン解体後

築45年木造戸建て解体後 既存基礎1-2

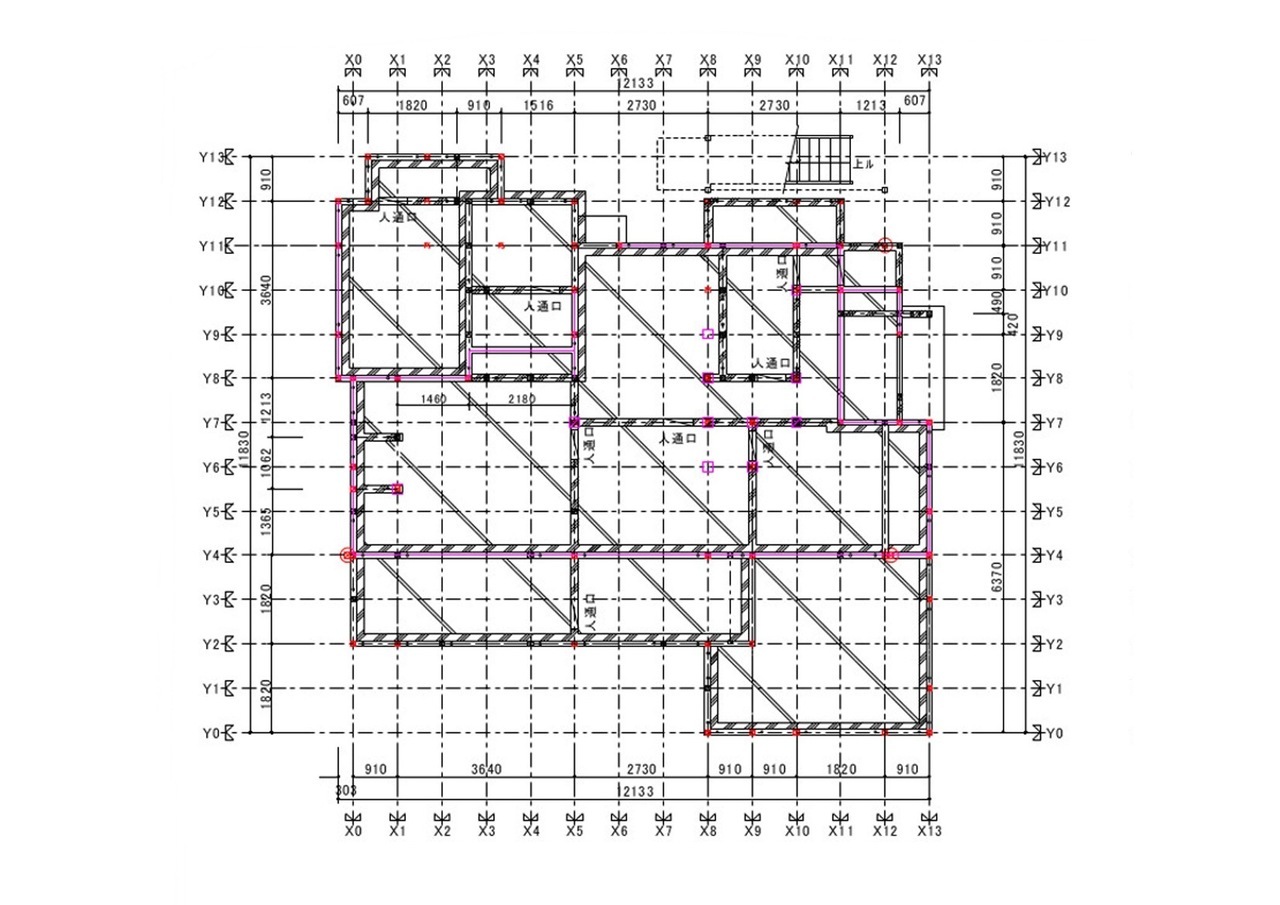

基礎補強の指示図となる基礎伏図

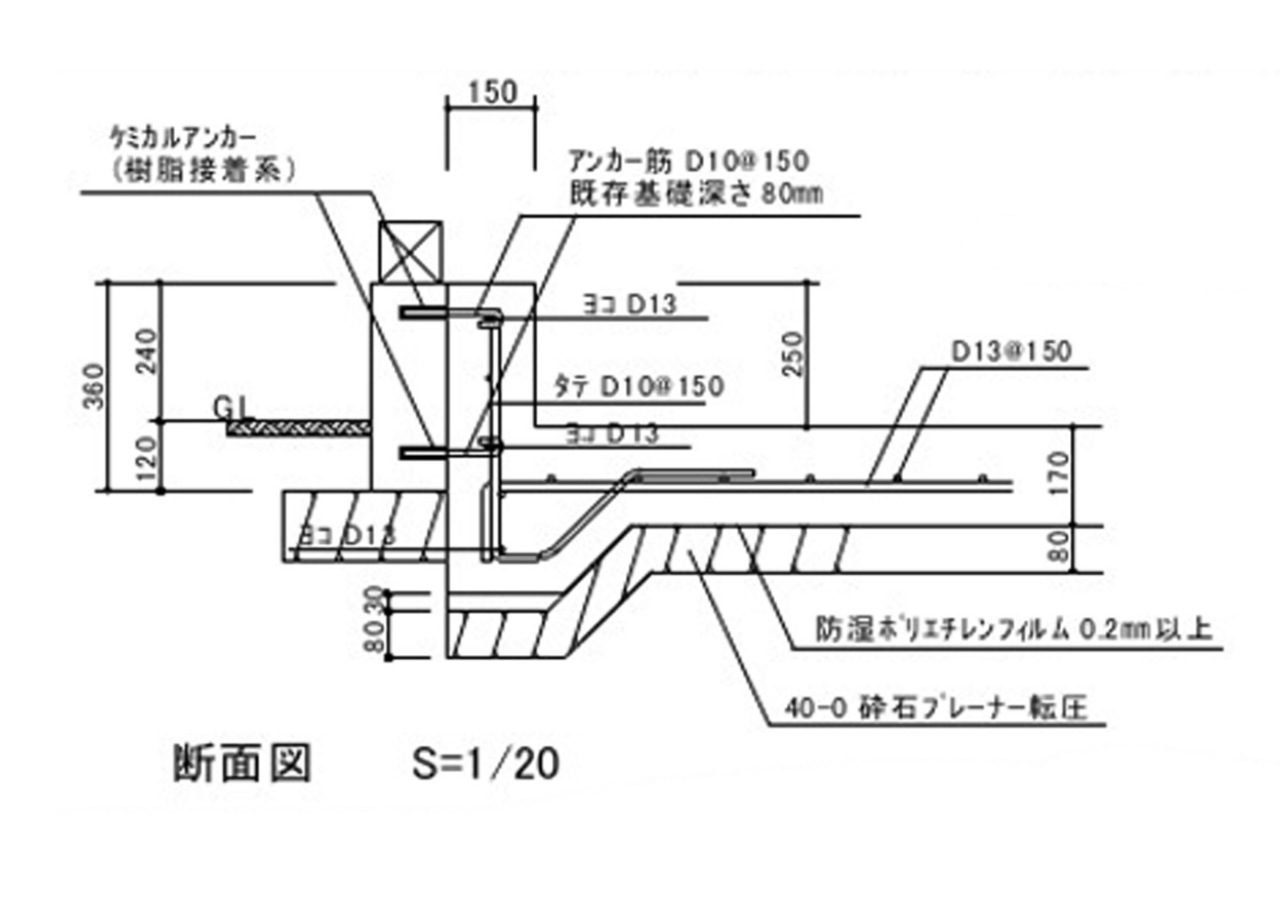

布基礎→ベタ基礎への補強断面図

基礎補強で重要なのは、底面のベース基礎だけではなく、立ち上がり部分にも基礎を新設し、しっかりと一体化させることです。

面で支えるベタ基礎ですが、立ち上がり部分に基礎を抱かせないで底面のみで補強している現場をみますが、これはベタ基礎補強と言えません。

既存の布基礎に立ち上がり基礎を抱かせなければ、ただの湿気防止の土間打ちと変わらないからです。

立ち上がり基礎の補強方法は、「あと施工アンカー」と言いますが、既存基礎にケミカルアンカーを150ミリピッチで千鳥状に打ち込み、そのケミカルアンカーに、新設する基礎の立上りの鉄筋を差し込んで、ベース部分の鉄筋と一体化させて面で基礎を支える工法です。

その後防湿シートを設置し底面の配筋、ベースコンクリート(耐圧盤)を打設後、立上りコンクリートを打設します。

補強計画に基づき、ベタ基礎補強しますが、立ち上がり部は添え基礎補強をします。添え基礎は内側からの補強と外側からの補強を計画に基づき施工していきます。

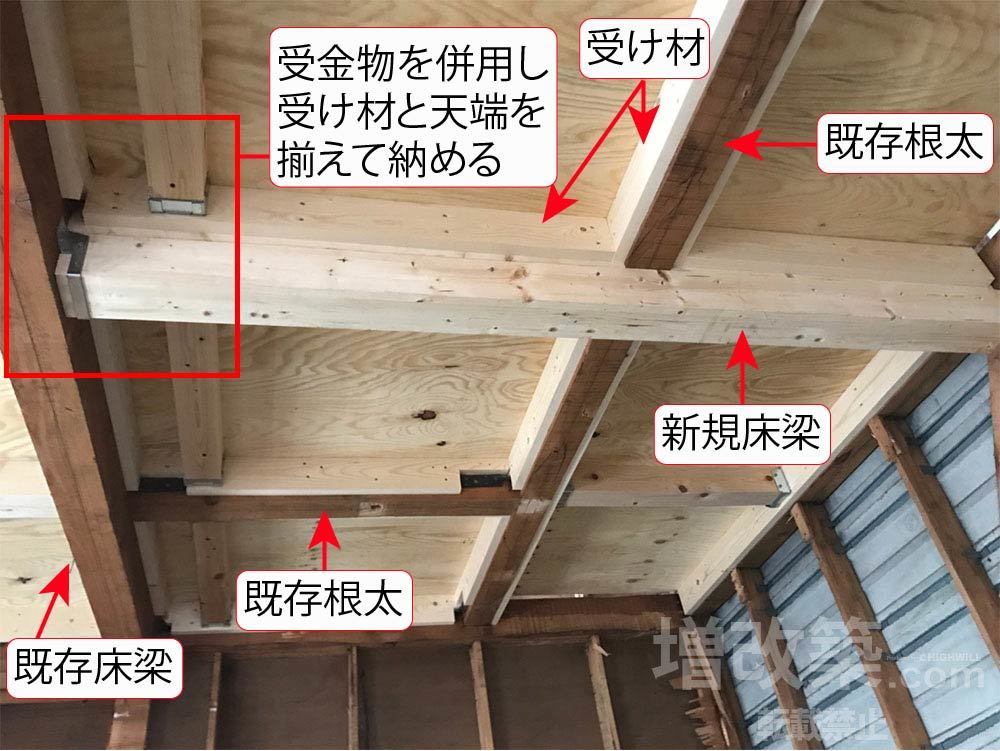

既存の布基礎の内側から立ち上がり配筋、ベース配筋と緊結

間仕切り変更により新たな壁が出来る部分へは布基礎を新設します。

もともと間仕切り壁があるが、基礎が無かったところへも新たに布基礎を新設していきます。

配筋前には、土台・大引きと言った床組部分を腐食腐朽しないよう極力乾燥した状態に保つために、そして蟻害を防ぐための防湿対策として防湿フィルムのを敷きこみます。重ね幅は300mm以上とし、配筋が完了後に全面にコンクリートで押さえます

ベタ基礎への基礎補強のキモとなる立ち上がり基礎。ケミカルアンカーにはHILTI (ヒルティ) の接着系注入式アンカーを使用

D13のアンカー筋を入れていきます。

ケミカルアンカーで補強されたアンカー筋はD13を150㎜ピッチで2段設置しています。

底面のスラブ筋と継手筋・補強筋をしっかりと定着させます。

立ち上がり基礎への補強はアンカー筋、ヨコ筋(主筋・腹筋)、そしてベース筋・補強筋はすべてD13の鉄筋を使用し、タテ筋となるあばら筋のみD10とします。底面コンクリートの被り厚をしっかりと確保できるようスペーサーで一定の間隔を確保します。

ここでコンクリートミキサー車を呼んで生コンクリートを圧送、耐圧盤より打設していきます。ここ最近の新築ではベタ基礎の底面と立ち上がりを1回打ちする会社も増えてきましたが、リフォームでの基礎補強では2度打ち、2回打ちとなります。

底面スラブのコンクリート打設が完了しました。引き続き、立ち上がり基礎の打設の準備を行っていきます。

コンクリートの湿潤期間を設け、立ち上がり基礎へ型枠を作ります。

立ち上がり基礎へのコンクリート打設が完了。

型枠を外すと立ち上がり部が抱き合わせ基礎になっているのがお分かりいただけるかと思います。

配筋時に耐震金物を固定し、基礎・土台・柱を緊結することで抜け対策となります。

アンカーボルトで土台と基礎を緊結

いかがでしたでしょうか。ここでは基礎補強についての正しい補強方法や流れを実際の施工事例を参考に解説させていただきました。

大切なことは、旧耐震基準で建てられている建物の多くが無筋基礎であるということでした。

無筋基礎は鉄筋コンクリート基礎へ補強が必要となります。そこで補強をするのですが、補修と補強は違うということをお話ししました。リフォーム会社でも補修を補強と提案しているケースがありますので注意が必要です。

そして、基礎補強には、大まかに3つの補強方法があることも紹介しました。

それぞれメリットデメリットがありますので正しい基礎補強の実例がある会社への相談が必須となります。

最もメジャーな基礎であるベタ基礎補強については、地盤を面で支える工法の為、安定はしますが、軟弱地盤への施工は注意が必要であるというお話をしました。また、底面のみのコンクリート打ちになっていないか、ベタ基礎補強は底面と立上り部の補強で初めて成り立つ補強方法です。ワイヤーメッシュで、そのまま既存の基礎に緊結するだけでは、ただの土間打ちと変わりはありません。

そして、既存の布基礎に対して抱き合わせる形で補強するツイン基礎(増し基礎)補強についても解説しました。こちらも既存の立上り基礎へ鉄筋で配筋補強し、土台や柱と金物で緊結し抜け防止対策することが大切です。

3つ目にアラミド繊維の補強も紹介しました。ツイン基礎がロケーションとして難しいケースなどで推奨する工法で、既存の土台や柱との抜け防止対策は別途する必要があることや、国で補強のガイドラインが出ている工法ではない為、補助金等等での採用を検討する際は各自治体への確認が必要というお話でした。

このように既存の建物の状況により、また建物自体の基礎の状態によって補強に対する方法も変わってきます。

一戸建て(一軒家)リフォームをされる際には、構造をどこまで補強するのか、もちろん費用との兼ね合いもありますが、正しい基礎補強の実績を持つ会社、なおかつ木造の改築技術を有する会社へ相談されることをお勧めいたします。

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

これさえ読めば「耐震」は大丈夫!リフォームする前に必ず知っておく耐震の知識

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。耐震に関する正しい知識を知り大切な資産である建物を守りましょう。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

< 著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)