戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP>さまざまな悩み・不安>耐震が不安という悩み>熊本地震が業界に投げかけた課題

更新日:2025/5/28

熊本地震が建築業界に投げかけた課題

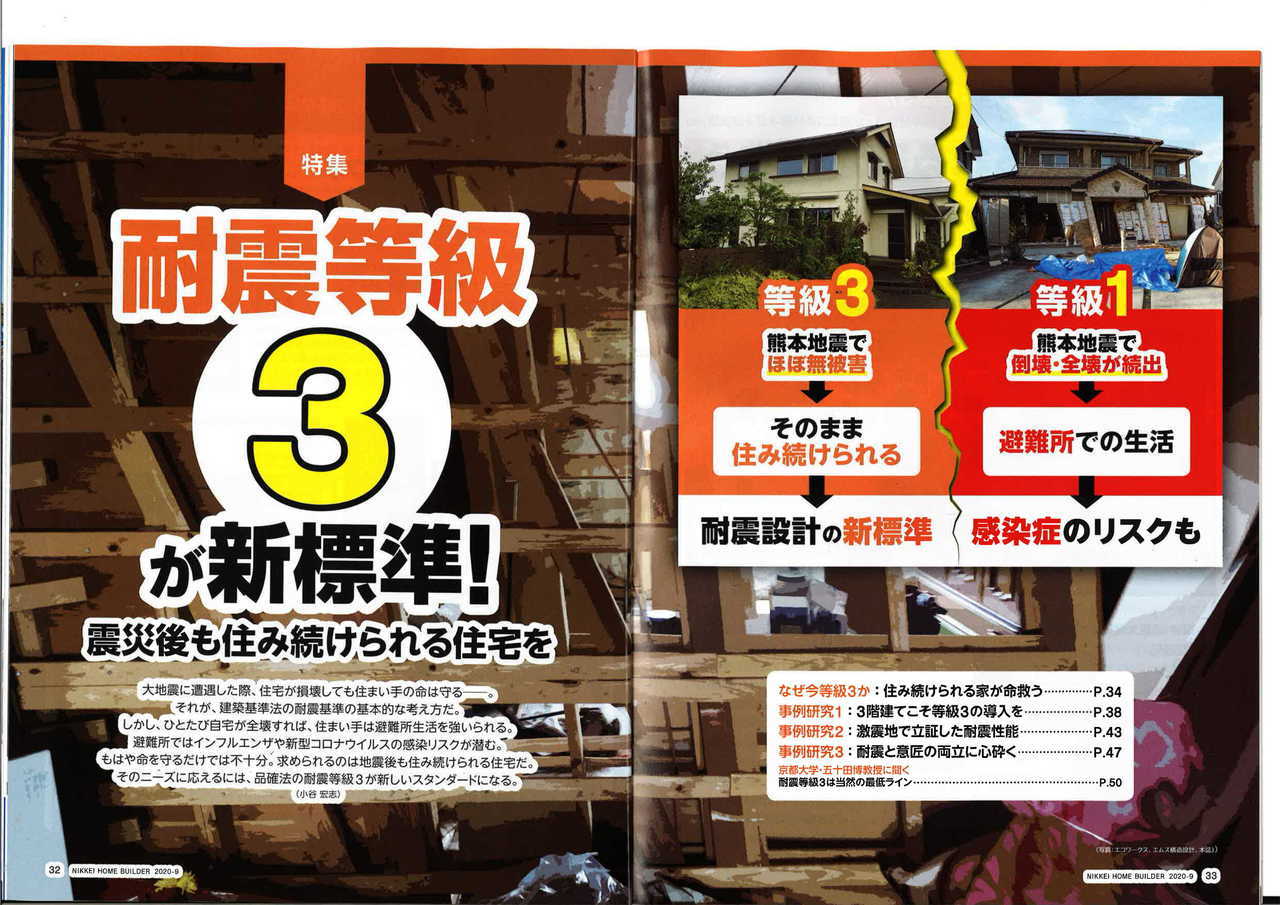

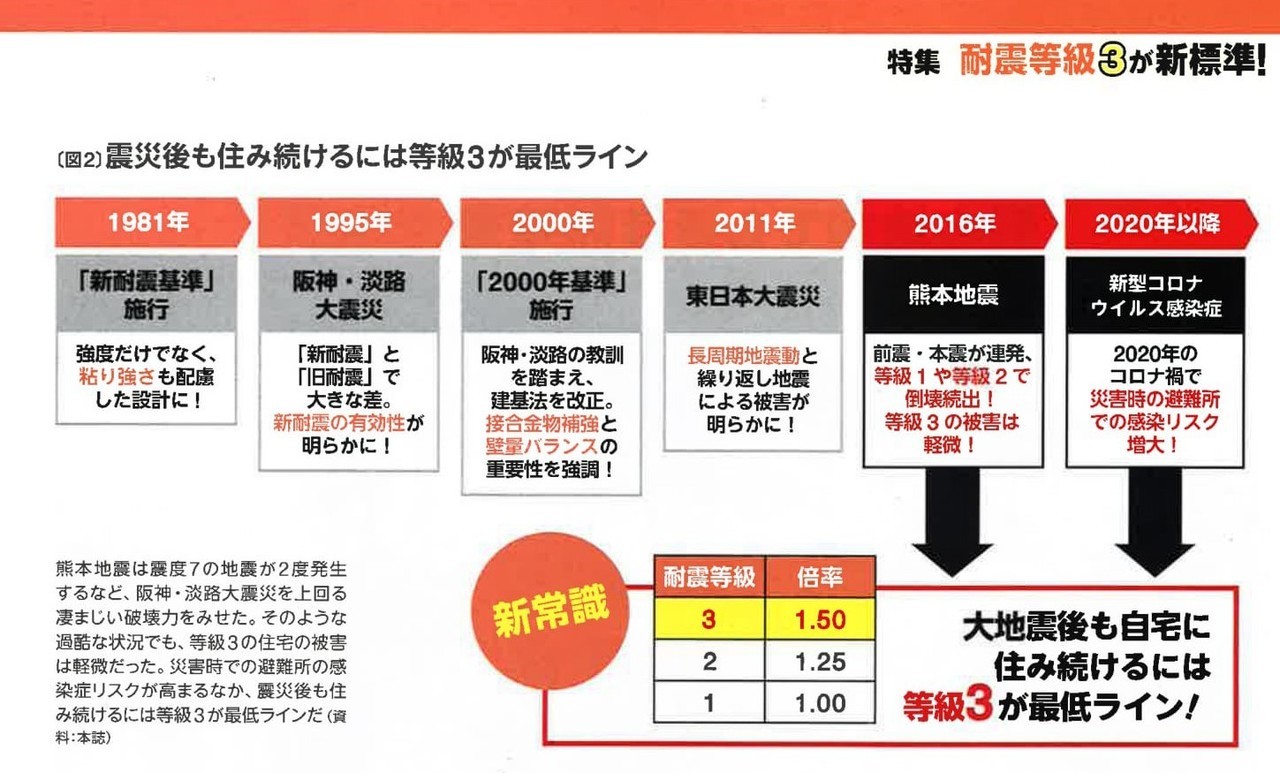

(出典:日経ホームビルダー)

我が国は、四方をプレートに囲まれた地震大国であり、その歴史は繰り返す大地震との戦いの歴史でもありました。そのたびに、私たちは多くの犠牲と引き換えに貴重な教訓を得て、建築物の安全基準、特に「耐震基準」を何度も見直し、強化してきたのです。建築基準法と日本の耐震基準の変遷は、まさに我が国の大地震の歴史そのものと深く連動してきたと言っても過言ではありません。

現行の建築基準法における耐震規定も、1995年に発生し、私たちの暮らしと価値観に大きな衝撃を与えた阪神・淡路大震災の甚大な被害の教訓から、2000年(平成12年)に大幅に改正されたものがベースとなり、今日に至っています。あの震災の際、多くの方が言葉を失うほどの被害が広がりましたが、一方で、当時の比較的新しい耐震基準(1981年改正の新耐震基準)をクリアしていた住宅では、倒壊などの致命的な被害が相対的に少なかったことから、「改正された基準は、一定の効果がある」というのが、私たち建築業界における定説となっていました。 その後、2011年の東日本大震災では、地震そのものの揺れによる被害以上に、巨大な津波(黒い津波)による被害が社会に大きな衝撃を与えましたが、この時は建築基準法の耐震規定そのものに直接的な大きな見直しはありませんでした。

しかし、2016年4月に発生した熊本地震における建物被害の状況は、私たち住まいづくりに携わるプロフェッショナルにとっても、そして多くの国民にとっても、これまでの「常識」を覆し、住宅の耐震性について改めて深く考えさせられる、極めて大きな衝撃をもたらすものとなりました。 その最大の理由は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて2000年に改正された、当時の最新の建築基準法(通称「2000年基準」)で建てられたはずの木造住宅にさえ、甚大な被害(倒壊を含む)が発生してしまったという、にわかには信じがたい事実です。

耐震基準の変遷と、熊本地震が突きつけた課題

これまで我が国では、大地震によって莫大な被害が発生するたびに、都市計画の見直しや、建築物の耐震性に関する様々な基準の強化が行われてきました。 現在、国の建築基準法で定められている耐震基準の基本的な考え方は、1981年(昭和56年)に建築基準法が大きく改正された際に導入された「新耐震設計法(新耐震基準)」がベースとなっています。この大改正の際に、特に木造住宅においては、地震に抵抗するために必要な壁の量(耐力壁の量)や、それぞれの壁が持つ強さ(耐力壁の倍率など)に関する規定が見直され、それ以前の基準と比較して耐震性が大きく向上したとされています。 この1981年6月1日以降に建築確認申請の手続きを経て建てられた建物を「新耐震基準の建物」、それ以前(1981年5月31日以前)に建てられた建物を「旧耐震基準の建物」と呼び、その耐震性能には明確な差がある、というのが一般的な認識です。

そして、この「新耐震基準」が導入された後に発生した最初の大規模な都市型地震が、前述の1995年の阪神・淡路大震災(マグニチュード7.3)でした。この震災では、高速道路が倒壊し、多くのビルが傾くなど、都市インフラにも甚大な被害がありましたが、住宅に関しては、この「新耐震基準」で建てられた比較的新しい建物の多くが、倒壊などの致命的な被害を免れた、とクローズアップされていました。この結果を受け、「新耐震基準の建物は、大地震に対して一定の効果がある」という認識が、社会に広く浸透したのです。そのため、私たちリフォーム業者が、既存住宅の改修やリノベーションを行う際にも、「その建物が『旧耐震』で建てられたものなのか、それとも『新耐震』で建てられたものなのか」ということは、耐震補強の方針を決定する上で、非常に大きな目安となる基準であり続けてきました。 しかし、それはあくまで、「旧耐震基準の建物」と「新耐震基準の建物」を比較した場合の話であり、「新耐震基準だから絶対に安全」という意味ではなかったのです。

その後、この「新耐震基準」は、阪神・淡路大震災での木造住宅の被害状況(特に、柱が土台や梁から引き抜かれる「柱頭柱脚抜け」や、壁の配置バランスが悪いために建物がねじれて倒壊するケースなどが多く見られました)を踏まえ、2000年(平成12年)に、木造住宅に関する規定がさらに強化されました。具体的には、

- 地盤の許容応力度に応じた基礎形状を明確にするための、事実上の地盤調査の義務化。

- 耐力壁の配置バランスの重要性が明確に規定され、偏った配置にならないようなチェック(偏心率の計算など)が求められるように。

- 柱、梁、筋かいといった構造部材の接合部に使用する金物の種類や仕様が、N値計算などに基づいて具体的に規定化され、特に柱の柱頭(柱の上部)や柱脚部(柱の下部)が、地震時に土台や梁から引き抜かれるのを防止するための対策が強化されました。 この2000年の告示以降の基準で建てられた建物は、通称**「2000年基準」**と呼ばれ、これが、今回の2025年の法改正以前における、建築基準法上の最新の耐震基準として運用されてきました。

しかし、2016年の熊本地震では、この「2000年基準」で建てられたはずの比較的新しい木造住宅までもが倒壊してしまったのです。 熊本地震がこれまでの想定と大きく異なっていたのは、地震そのものの揺れ方が、私たちがかつて経験したことのないような、極めて特異なものであったという点です。気象庁の発表でも、震度7という、最も強い揺れが、わずか28時間の間に2回も発生したことが確認されています。多くの建物が、最初の大きな揺れ(前震)には何とか耐えたものの、その直後に襲ってきた、さらに大きな2回目の揺れ(本震)によって倒壊してしまった、というケースが非常に多かったのです。 これは、当時の「2000年基準」が、主に「一度だけ発生する、極めて稀な大地震」に対して倒壊しないことを目標として設計されていたため、このように短期間に強大な揺れが繰り返し襲ってくる「連続地震」に対しては、必ずしも十分な耐力を想定していなかった、という厳しい現実を露呈する結果となりました。

「耐震等級」というもう一つの基準と、熊本地震のさらなる衝撃

さらに、熊本地震の被害は、私たち建築の専門家にとって、もう一つ大きな衝撃をもたらしました。 「2000年基準」が適用された2000年6月の直後、同年10月には、住宅の品質をより客観的かつ分かりやすく評価するための**「住宅性能表示制度(長期優良住宅制度の基礎ともなる制度)」**が制定されました。この制度の中で、建物の耐震性能は、3段階の「耐震等級」という指標で示されるようになり、施主様にもご自身の家の耐震レベルが理解しやすいように、その基準が明確に定められたのです。

- 耐震等級1: 建築基準法(2000年基準)で定められた、最低限の耐震性能を満たすレベル。具体的には、数百年に一度程度発生する地震(震度6強~7程度を想定)の力に対して、倒壊・崩壊しない程度の耐震性を有すること。

- 耐震等級2: 等級1で想定する地震力の1.25倍の力に対して、倒壊・崩壊しない程度の耐震性。学校や病院など、避難所となるような重要な公共建築物に求められるレベルです。

- 耐震等級3: 等級1で想定する地震力の1.5倍の力に対して、倒壊・崩壊しない程度の耐震性。消防署や警察署など、防災の拠点となるような、特に高い耐震性が求められる建物に相当するレベルです。

熊本地震で、私たち専門家が最も衝撃を受けたのは、この住宅性能表示制度における「耐震等級2」を取得し、建築基準法の最低基準の1.25倍の強度を持つとされ、通常であれば「絶対に倒壊しない」と考えられていたはずの木造住宅が、実際に倒壊してしまったという、信じがたい事実でした。 (ここで、「倒壊」と「全壊」という言葉の意味の違いを明確にしておく必要があります。「倒壊」とは、建物が押し潰されてしまい、居住者の生存空間が失われてしまうような状態を指します。一方、「全壊」とは、建物が大きく傾いたり、構造体に著しい損傷が生じたりして、経済的には修復が困難な状態を指しますが、必ずしも生存空間が完全になくなるとは限りません。つまり、「倒壊」は「全壊」の中でも最も深刻な被害状況であり、人命に直結する危険性が極めて高いのです。) 建築基準法で定められた最低限の耐震基準(耐震等級1)は、あくまで「大地震時に、居住者の生命の安全を守る(つまり、即座には倒壊せず、避難する時間を確保する)ための基準」であるとされています。しかし、熊本地震では、その1.25倍の強度を持つはずの耐震等級2の建物でさえ、倒壊に至ってしまったのです。

建築基準法は「最低限の基準」――施主自身が理解すべき「性能と被害のギャップ」

しかし、ここで私たちは、改めて冷静に考えなければなりません。 建築基準法そのものは、あくまで「国民の生命、健康及び財産の保護を図るため、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、その向上を図ることを目的とする」(建築基準法第1条より抜粋、一部要約)法律である、ということです。 つまり、法律が定めているのは、**「最低限の基準」**であり、「この基準さえクリアしていれば、どんな地震が来ても家は全く損害を受けない」「損傷もしない」とは、どこにも書かれてはいないのです。 仮に、大地震で命が助かったとしても、建物が半壊以上の大きな被害を受けてしまえば、その後の修繕や建て替えにかかる莫大な費用は、原則として全て自己負担となってしまうのが、厳しい現実です。実際に、過去の震災後には、そのような状況で二重ローンに苦しんでおられる被災者の方々も少なくありませんでした。

つまり、「建築基準法をクリアしているから、イコール絶対に安心」というわけではない、ということを、まず施主様ご自身が深く理解しておく必要があるのです。そして、ご自身がこれからリフォームで実現しようとしている、あるいは新築で建てようとしている住まいの「耐震性能のレベル(例えば、耐震等級1なのか、2なのか、3なのか)」と、それが「万が一、本当に大きな地震が来た際に、どの程度の被害を受ける可能性があるのか」という、**「期待する性能」と「実際に起こりうる被害」との間にある「ギャップ」**について、専門家から十分な説明を受け、納得した上で、ご自身の判断と責任において、その性能レベルを選択していく必要がある、ということです。

出典:日経ホームビルダー

熊本地震が私たちに突き付けた、重い教訓とは?

熊本地震の甚大な被害状況とその後の詳細な調査・分析結果は、私たち建築業界に、そしてこれから家づくりやリフォームをお考えの全ての施主様に対して、いくつかの非常に重い教訓を突き付けました。

- 現行の建築基準法(2000年基準、つまり耐震等級1相当)では、特に「繰り返す大地震」に対しては、必ずしも十分な安全性が確保されているとは言えない可能性があること。

- 住宅性能表示制度における「耐震等級2」でさえも、熊本地震のような極めて稀な連続地震に対しては、倒壊のリスクがゼロではないこと。

- そして、最も被害が大きかった益城町において、耐震等級3(建築基準法の1.5倍の強度)に相当するレベルで設計・施工された木造住宅は、震度7の揺れを2度受けても、倒壊はもちろん、大きな損傷もほとんどなく、ほぼ無被害であったという、明確な調査報告がなされたこと。 (一部の専門家の分析では、2000年基準の2倍程度の壁量を持つ建物は、ほぼ無傷であったという報告もあります。)

これらの事実は、私たち住まいづくりのプロフェッショナルに対して、これまでの耐震設計に関する認識を根本から改め、より高いレベルの安全性を追求していく必要性を強く迫るものでした。そして同時に、施主様ご自身もまた、ご自身の住まいの耐震性能について、これまで以上に深い関心と正しい理解を持ち、専門家と共に、その向上に真剣に取り組んでいく必要がある、という段階に入ったことを示唆していると言えるでしょう。 もはや、「うちは1981年以降の新耐震基準で建てられているから大丈夫」という安易な考えは通用しません。たとえ新耐震基準で建てられた建物であっても、あるいはこれからリフォームを行う既存の建物(それが旧耐震基準で建てられたものであれ、新耐震基準で建てられたものであれ)においても、その所有者である施主様ご自身が、地震に対する正しい知識と心構えを持ち、そして専門家による適切な診断とアドバイスに基づいて、必要な対策を講じていくことが、何よりも重要であるということを、熊本地震は私たちに教えてくれたのです。

2025年建築基準法改正と、これからのリフォームにおける耐震性能

そして、この熊本地震の教訓は、今回の2025年の建築基準法改正にも、間接的ではありますが、大きな影響を与えていると私は考えています。 法改正によって、これまで建築確認申請が不要とされていた多くの木造2階建て住宅のリフォーム(新2号建築物の大規模修繕・模様替)においても、原則として確認申請が必須となり、その際には、現行の建築基準法(つまり、2000年基準をベースとした耐震性能)への適合が求められるようになりました。これは、既存住宅ストック全体の耐震性能を底上げし、将来の地震被害を少しでも軽減しようという、国としての強い意志の表れです。 しかし、「確認申請をしないリフォーム」という、ある意味で「次善の策」を選択せざるを得ない状況にある施主様にとっては、この「耐震性能の確保」という課題は、より一層、自己責任と専門家の技量が問われる、極めて重要なテーマとなります。 確認申請という公的なチェックを経ずに、いかにして建物の安全性を高め、万が一の地震に備えるのか。それには、まず正確な耐震診断が不可欠であり、そして、その結果に基づいて、たとえ「局所的」な補強であっても、最も効果的で、かつ建物全体のバランスを崩さない、適切な補強計画を、経験豊富な専門家と共に立案し、それを確実に実行していく必要があります。そして、その際には、熊本地震の教訓を踏まえ、単に「建築基準法ギリギリの耐震等級1相当」を目指すだけでなく、可能な範囲で、それ以上の、より高いレベルの安全性を追求する(例えば、耐力壁の量を基準よりも多めに確保する、あるいは接合部の金物をより強固なものにする、など)という視点も、ぜひ持っていただきたいと願っています。 愛着のある我が家を、そして何よりも大切なご家族の命を、いつ襲ってくるか分からない大地震から守るために、私たち専門家も、そして施主様ご自身も、共に知恵を絞り、最善を尽くしていく。それこそが、熊本地震という大きな犠牲の上に得られた、私たちが未来へと繋いでいかなければならない、最も重い教訓なのではないでしょうか。

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

これさえ読めば「耐震」は大丈夫!リフォームする前に必ず知っておく耐震の知識

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。耐震に関する正しい知識を知り大切な資産である建物を守りましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)