戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP > 断熱リフォーム(リノベーション)の費用や工期、工事内容について>戸建てリノベーションでBEI0.7以下を達成する方法

更新日:2025/07/29

戸建てリフォーム&リノベーションでBEI0.7以下を達成する方法

「【家の燃費?BEIとは】断熱性能だけじゃない!省エネ住宅の必須知識を専門家が徹底解説」

YKK資料より

ここでは、戸建てリノベーションにおける「断熱性能向上」について、特に断熱等級とBEIの考え方を中心に解説します。木造住宅の改修で失敗しないためには、そもそも断熱等級がどのように規定され、どの程度の性能を目指せば快適な住環境が得られるのかを正しく把握することが大切です。また、近年注目を集めているBEIは「家全体の省エネルギー性能」を数値で示す指標であり、リノベーション後に得られる光熱費削減や快適性を左右する重要なポイントとなります。こちらを読むことで「なぜ断熱等級6やBEI0.7以下が推奨されるのか」「その基準を達成するためには何が必要なのか」を理解し、今後のリノベーション計画の方向性を具体化していただくことが狙いです。

ここでの目的:

- 断熱等級の意味と背景を理解し、木造住宅のリノベーションでめざすべき性能レベルを把握する。

- BEIが示す数値の根拠とメリットを知り、断熱改修の費用対効果や快適性向上策を俯瞰する。

- 断熱等級6・BEI0.7以下を達成するための全体像をつかみ、次章以降の具体的な施工事例や設備選定に繋げる。

断熱等級の基本知識

まず断熱等級とは何か、どのような区分・指標で設定されているのかを詳しくお伝えします。断熱等級は数字が上がるほど高性能な断熱仕様であることを示していますが、具体的にどの程度の厚みや素材が必要になるのか、なぜ等級6や等級7など新しい基準が生まれているのかを整理し、リノベーションにおいてどの段階を目標とすべきかを考える材料を提供します。とくに木造住宅は構造や築年数によって断熱不足に陥りやすいため、このセクションで断熱等級の全体像を理解しておきましょう。

断熱等級の歴史的背景と区分

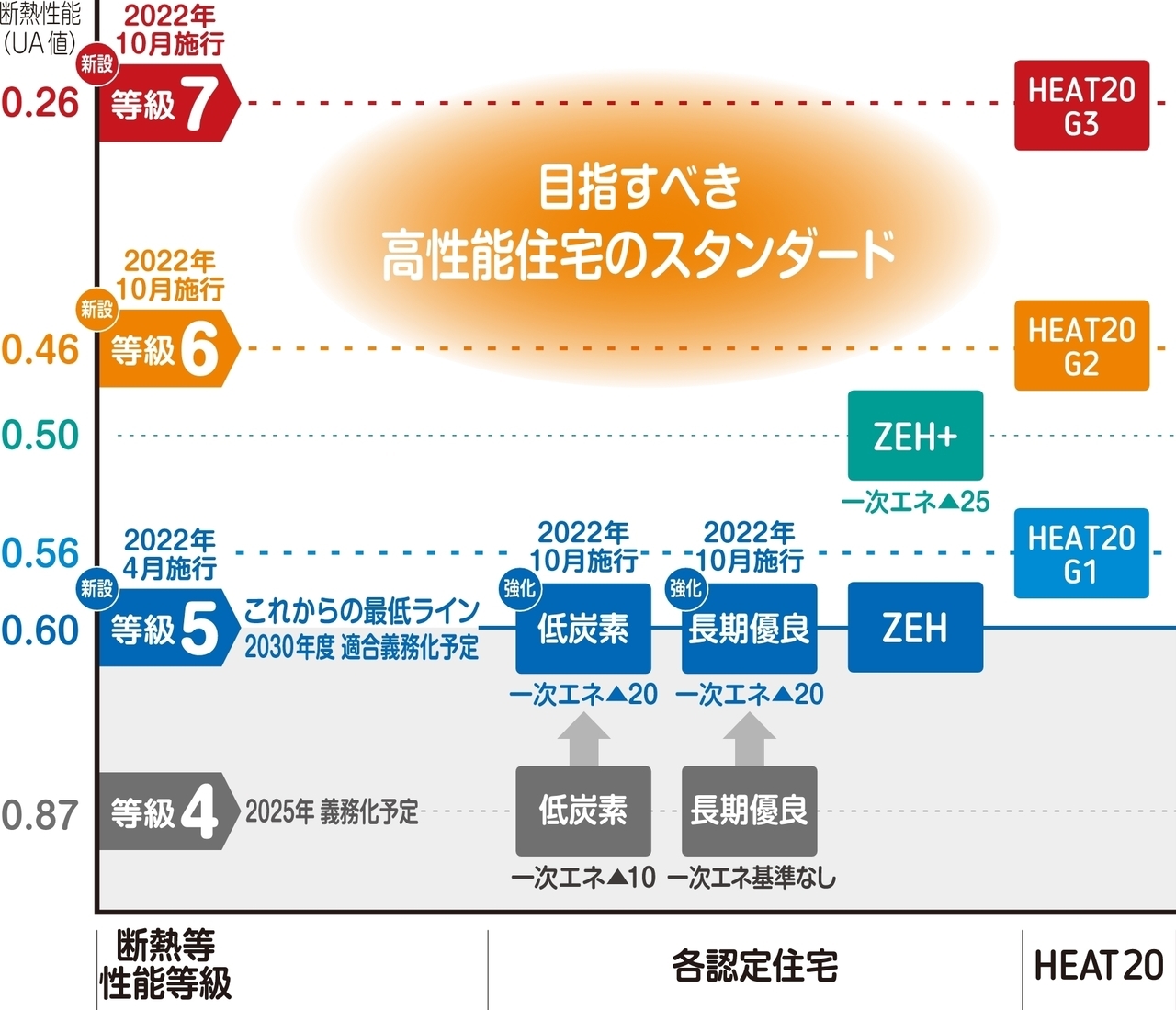

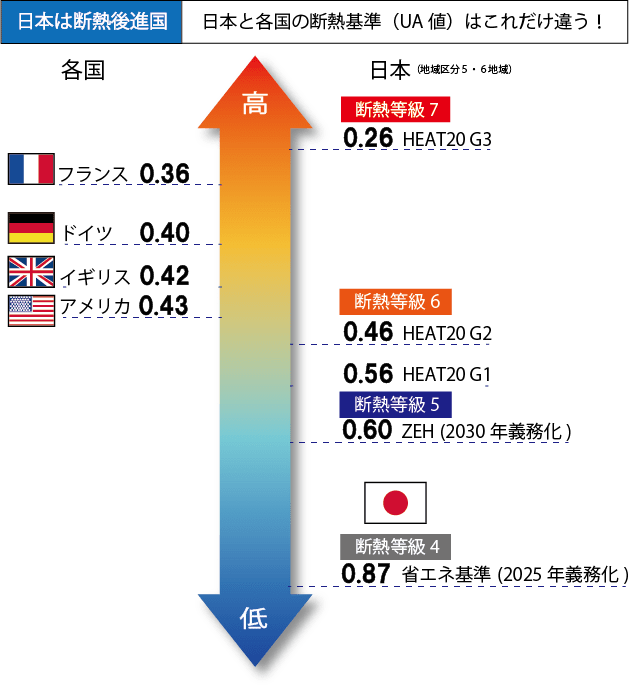

日本の住宅断熱に関する基準は、長らく「最低限の居住性」を意識した規定が中心でした。しかし、近年の省エネルギー政策の推進と、冬のヒートショックや夏の高温による健康被害への対策として、断熱性能の向上が急務となっています。

もともと「断熱等級」という呼称は住宅性能表示制度などで使われ、例えば“断熱等級4”が長らく標準とされてきました。しかし、より快適かつエネルギー効率の高い住宅を求める声から、国交省などを中心に水準を引き上げる動きが加速し、断熱等級5・6・7といった新たな指標が導入されています。

- 等級4は「従来の省エネ基準を概ね満たす」レベル

- 等級5は「いわゆるZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準相当」

- 等級6や7はそれよりもさらに上位で、建物全体の外皮性能がいっそう向上していることを示す

これらの上位等級では、外壁・屋根・床の断熱材を十分な厚みで施工するほか、窓やドアなどの開口部性能にも厳しい基準が課されます。今後は断熱等級4が“最低限の基準”に近い感覚へ移行し、等級6や7が多くの方にとって“目指すべき水準”になっていくと予想されます。

リノベーションにおける断熱等級の取り扱い

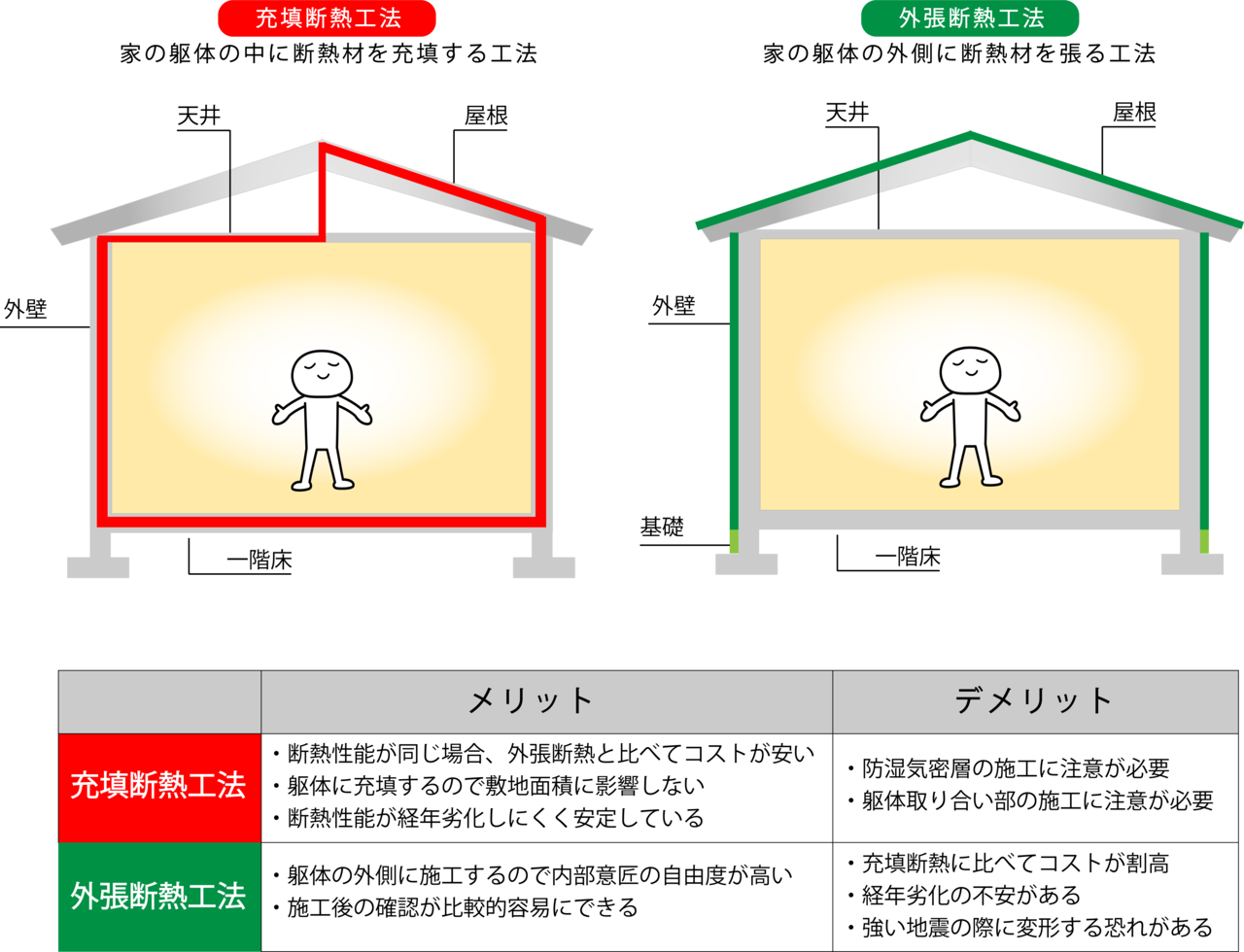

新築と異なり、既存住宅の改修では構造上の制約があり、断熱材の増厚やサッシ交換が容易ではないケースもあります。とくに木造住宅の場合、外張り断熱にしようにも敷地境界に余裕がなく、外壁を厚くできないという悩みは多くの施主様が抱えています。

そこで、内付加断熱(既存の壁内に加え、室内側でフェノバボード等を重ね貼りする方法)や、グラスウール24~32kg/m³を入れ替えるなどの工夫が重要になります。こうした内側からの断熱補強によって、理想的な等級6~7レベルへのアプローチが可能になるのです。

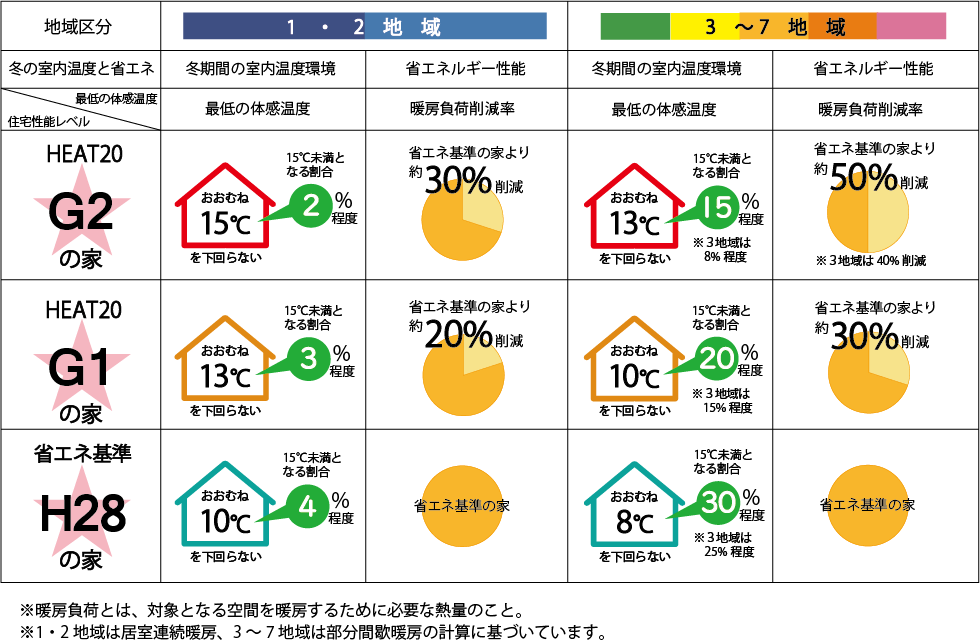

断熱等級6が求められる理由

断熱等級6は、現行基準(等級4)よりも大幅に断熱性能が高い水準です。外皮平均熱貫流率(UA値)という数値を用いて評価されることが多く、地域区分ごとに目安となる値が定められています。たとえば、比較的温暖な地域でもUA値0.46W/(㎡・K)程度、寒冷地であれば0.40W/(㎡・K)やさらに低い値を求められたりします。

こうした性能を満たすには、壁断熱で120~150mmの高性能グラスウール+内付加断熱、屋根断熱で200mm超の吹き込みまたは板状断熱材などが必要となります。これに加え、窓サッシはアルミ樹脂複合か樹脂フレーム+Low-E複層ガラス、またはトリプルガラスへアップグレードすることが不可欠です。

なぜここまで高断熱化を行うかと言うと、建物の保温性を高めることで冷暖房負荷を削減し、夏も冬も快適な室内環境が得られるからです。ヒートショックによる浴室事故や、夏場の熱中症リスクも低減するなど、健康面でも大きな利点が期待できます。

断熱等級と補助金の関係

国や自治体が推進する省エネルギー施策には、断熱改修に対する補助金や減税制度が多数存在します。最近では「先進的窓リノベ」や「断熱改修補助」といった制度が設けられ、条件を満たすと数十万円から数百万円の助成が受けられるケースがあります。

- 高性能な窓・サッシに交換する

- 一定以上の断熱材厚みを確保する

- 気密性能を適切に確保する

こうした要件をクリアできれば、複数の制度を組み合わせて総額400万円規模の補助を得ることも可能です。もちろんそれだけ断熱・省エネにまつわる投資が必要となりますが、省エネルギー性能の高い住宅は、今後の不動産評価や売買の際にも有利に働く傾向が強まっています。長期的な投資効果を考えると、断熱等級を上げておくメリットは大きいと言えるでしょう。

BEIの基礎知識

ここでは、断熱等級と合わせて理解しておきたいBEIの基礎知識を解説します。断熱等級が主に「建物の外皮性能」にフォーカスしているのに対し、BEIは「一次エネルギー消費全体」を数値化する点が特徴です。冷暖房、給湯、換気、照明などの設備性能を総合的に評価し、どの程度省エネな住宅であるかを示してくれます。本セクションでは「BEIはどのように計算されるのか」「BEI0.7以下とは何を意味するのか」「BEIが低いと光熱費にどのような好影響があるのか」といった疑問に答え、断熱等級だけに注目していた視点を広げる助けにします。

BEIとは何か、その計算概要

BEIは「Building Energy Index」の略称で、家が使用するエネルギー(一次エネルギー)を評価する指標です。断熱性能はもちろん、家の間取り、設備機器の種類、住まい方によっても結果が変わります。大まかに言うと、基準となる標準住宅を1.0としたとき、その建物がどれだけエネルギーを節約できているかを示す数字がBEIです。

- BEI = 1.0 → 国が定める基準レベルのエネルギー消費量

- BEI < 1.0 → 基準より省エネ(小さいほど省エネ性能が高い)

- BEI = 0.7 → 基準の7割のエネルギーしか使わない高断熱・高効率住宅

たとえば「BEI0.7」をクリアするには、断熱や気密を徹底するだけでなく、冷暖房設備や給湯器、換気システム、照明、さらには太陽光発電(創エネ)の有無までトータルで検討する必要があります。断熱等級6を目指す理由とも重なりますが、家全体のエネルギー収支を最適化するという考え方こそが、BEIをうまく活用するポイントです。

BEI算定における主要な設備項目

- 冷暖房機器:エアコンの省エネ性能(APF)や台数、暖房方式の種類(ヒートポンプ式かどうか)

- 給湯機器:ガス給湯器、ハイブリッド給湯器、エコキュートなどの効率差

- 換気システム:熱交換型か第三種(排気型)か

- 照明:LED照明や人感センサーの導入度合い

- 創エネ設備:太陽光発電、燃料電池(エネファーム)など

これらを建物の規模・形状・地域の気候条件と合わせてシミュレーションすると、年間一次エネルギー消費量が算出され、BEIが求められます。

BEI0.7以下を達成すると何が変わる?

BEI0.7以下を達成する家は、基準住宅に比べてエネルギー消費が30%以上も低減されているわけですから、光熱費が大幅に安くなる可能性が高いです。家庭での電力やガス料金は年々変動しますが、仮に同地域の平均的な家と比べて年間数万円〜十数万円のコスト差が生じるとすれば、リノベーションの初期投資を考慮しても十分にお得と感じられるかもしれません。

また、断熱性が高まることによって夏や冬の室温が安定し、冷暖房に頼りすぎなくても過ごしやすい住環境を実現できます。特に木造戸建てでは、夜間の冷え込みや日中の外気温上昇が室内に伝わりやすく、夏冬の温度差が大きいほどヒートショックや熱中症のリスクが増します。BEI0.7を見据えた省エネ設計であれば、健康面の改善も見逃せないメリットです。

補助金との連動

断熱等級の項でも触れましたが、BEIの達成度合いが補助金交付の条件となる場合があります。国が推進する断熱リノベ事業では、外皮性能(断熱等級)+一次エネルギー性能(BEI)を組み合わせて基準を設けており、例えば「断熱等級6・BEI0.7以下」というセットを満たすかどうかで補助金額が大きく変わる事例も報告されています。

つまり、断熱性能をしっかり高めつつ高効率給湯器や熱交換型換気などの設備を導入し、可能であれば太陽光発電も検討することが、トータルでお財布に優しい改修プランを実現する近道です。

木造リノベーションにおけるBEI活用のポイント

- 老朽部分の修繕を同時に検討

既存の柱や梁、土台に腐食があれば、耐震補強と断熱改修を同時に進めると効率的です。これにより、柱の取り合い部分での断熱欠損を軽減し、計画どおりのBEI値を得やすくなります。 - 気密測定を積極的に行う

いくら断熱材を厚くしても、家全体の隙間風が多ければ暖冷房効率が落ち、BEIが想定より悪化します。リノベーション現場での気密測定は難易度が高い反面、正確な仕上がりを確認できる貴重な機会です。 - 将来の設備交換を視野に入れる

設備機器は10~15年サイクルで入れ替えが発生します。リノベーション時に配管や電気容量、スペースを余裕を持って計画しておけば、後々のエコキュートや太陽光発電増設がスムーズになります。

断熱等級6とBEI0.7以下を両立するための全体戦略

さてここでは、これまでに解説してきた「断熱等級」と「BEI」の考え方を融合し、実際に木造戸建てリノベーションで断熱等級6とBEI0.7以下を同時に達成するためのポイントをまとめます。具体的には、外皮性能(壁・屋根・床など)の強化と、冷暖房や給湯器などの設備面の省エネルギー化、さらに太陽光発電などの創エネ要素をどう組み合わせるかが成功のカギになります。最後に、こうした高性能化がもたらす快適性や健康面のメリットにも触れ、「なぜそこまでして断熱に力を入れるのか」を再確認する場とします。

外皮性能と設備選定のバランス設計

-

外皮性能の徹底強化

- 壁断熱:従来の60~100mm充填を見直し、120~150mm以上のグラスウール(密度24~32kg/m³)を採用。追加でフェノバボード25mmを内側に貼り付けるなど、内付加断熱を検討。

- 屋根・天井断熱:200mm以上の吹込み材やウレタンフォームを用いて、小屋裏の熱だまりを抑制。

- 床断熱・基礎断熱:押出法ポリスチレンフォームなどを80~100mm敷き込み、床下からの冷気侵入を防止。基礎断熱と床断熱のどちらを選ぶかは現場状況に合わせる。

- 窓・サッシ:アルミ樹脂複合または樹脂フレームにLow-E複層ガラス(場合によりトリプルガラス)。

こうした外皮性能を確保することで、UA値0.4前後(地域によっては0.38など)に近づき、断熱等級6の要件を十分に満たしやすくなります。

-

設備機器の省エネ化

- 給湯機器:ハイブリッド給湯器やエコキュートなどを選び、配管経路をヘッダー式に変更して給湯ロスを削減。

- 換気:熱交換型換気システムを採用し、排気する空気の熱を新鮮な外気に伝えることで暖房・冷房の損失を最小化。

- 冷暖房:高効率エアコン(APFの高い機種、いろは区分の上位)を部屋ごとに適正な容量で導入。

こうした設備の組み合わせで一次エネルギー消費量を抑え、BEIを0.7以下に近づけます。

-

創エネ(太陽光発電)の導入

外皮性能と設備効率だけでBEI0.7を達成できる場合もありますが、太陽光パネルを設置すればエネルギー収支をさらに改善しやすくなります。屋根形状や日射条件が合えば、創エネ部分がBEI計算上プラスに働くため、補助金や売電収入のメリットも含め総合的に判断しましょう。

気密施工と断熱欠損への対策

木造住宅は、新築時のようにあらゆる部材を一から組み立てるわけではないため、どうしても増改築部や配管の取り合い部分で気密が途切れがちです。これを放置すると、計算上は高断熱でも実際の住み心地が伴わず、「隙間風で寒い」「BEI想定より消費量が多い」といったトラブルが生じます。

- 気密シートと防湿シートの使い分け:暖かい空気が壁体内の断熱材を通り抜けず、結露しないようにするために必須。

- 開口部まわりのシーリング:窓交換後のサッシ枠や玄関ドア枠との取り合いを丁寧に処理する。

- 気密測定:完成後にC値(隙間相当面積)を計測し、1.0㎠/㎡以下を目指す。

こうした対策を怠ると、どんなに高性能な断熱材を入れても実際の効果は半減してしまう恐れがあります。

断熱強化がもたらす快適性・健康面のメリット

最後に、これほど断熱に力を入れる理由の一つとして、施主様の健康・快適性を挙げたいと思います。

- 夏の熱中症リスク低減:木造住宅は屋根の遮熱が弱いと室温が上昇しやすいため、しっかり断熱・気密化すると夜になっても部屋が比較的涼しく保たれます。

- ヒートショック対策:冬場に温度差が激しいと浴室やトイレで血圧が大きく変動し、心臓や血管に負担をかけます。高断熱化すれば室内温度が均一になり、事故リスクを抑える効果が期待できます。

- 結露やカビの抑制:断熱が行き届いていないと窓や壁体内に結露が発生し、カビやダニの発生源となります。健康被害だけでなく建物自体の耐久性を損なう原因にもなるため、断熱強化は長寿命化にも繋がります。

木造改修の第一人者として500棟以上の性能向上改修現場を見てきた経験上、外皮性能とBEIを両立したリノベーション後は、施主様が口をそろえて「冬の寒さが全然違う」「朝起きるときに部屋の中が暖かくて嬉しい」と驚かれるのが印象的です。断熱は目に見えない部分だからこそ手を抜きやすい要素ですが、暮らしやすさと経済性を根本から支えてくれる重要な基盤といえます。

ここでは、戸建てリノベーションにおいて大きな熱損失を生む「窓」の性能改善策に焦点を当てます。特に、断熱等級を高めるうえで開口部がどれほど重要なのか、そしてBEI0.7以下を実現するためにどのようなサッシやガラス仕様を選択すればよいのかを具体的に解説します。窓の交換や内窓設置といった手段から、現場での施工管理上の注意点まで幅広く取り上げることで、リノベーション全体の省エネ性能を大きく底上げするための知識を深めていただきます。

ここでの目的:

- 既存住宅の窓が抱える課題と改善の必要性を理解し、省エネリノベーションにおける優先度を把握する。

- 窓の性能を高める具体的な方法(樹脂サッシ、Low-E複層ガラス、内窓など)を知り、予算や施工性に合わせた最適な選択を検討できるようになる。

- 窓周りの結露対策や気密性能向上を同時に図り、断熱等級6・BEI0.7以下の目標達成に寄与する包括的なリノベーション戦略を獲得する。

既存窓の課題と省エネ化における重要性

ここでは、まず「どうして窓の断熱改修がそれほど大切なのか?」という問いから入り、既存の木造住宅における窓の熱損失の大きさや気密性能の不足が引き起こす問題を探っていきます。さらに、断熱性や遮熱性が低い窓を放置していると、冷暖房効率にどれだけ悪影響があるのか、そして快適性や結露、健康リスクにまで及ぶ影響を具体的に解説します。ここで得られる知識は、窓の改修を「コストがかかるから後回し」にしないための根拠となり、次のセクションで扱う改善策を理解する土台にもなります。

窓は熱の出入りが最も多い「弱点」

「家の中で最も寒さや暑さが伝わりやすいのはどこだろう?」と考えたとき、多くの方が直感的に「窓」と答えるかもしれません。実際、壁や屋根がしっかり断熱されていても、窓が単板ガラス(シングルガラス)+アルミサッシのままだと、住宅全体の断熱性能を極端に下げてしまいます。以下に、窓が抱える代表的な問題を挙げます。

- 熱伝導率の高さ

アルミサッシは熱を伝えやすい素材であり、寒冷期には室内の暖気がサッシを通じて外へ逃げてしまいます。ガラスも単板ガラスだと断熱効果が低く、屋内外の温度差に影響されやすいのが現状です。 - 大きな開口面積

採光や通風のために窓の面積が大きいほど、自然光が入るメリットはありますが、同時に熱も逃げやすくなります。特に南面や西面の大開口は、夏の冷房負荷を高め、冬の暖房負荷を増やす要因となります。 - 気密の弱さ

サッシと枠の取り合い部で隙間風が発生している住宅は少なくありません。築年数が経過した木造住宅ほど、窓周りの建具の反りや経年劣化によって、すき間から冷気が侵入するケースが多いです。

こうした問題から、窓は住宅内部の快適性を左右する大きな要因となっています。仮に壁や天井を最新の断熱仕様にアップグレードしても、窓が旧式のままだと家全体の断熱効果が大幅に低下し、BEI値も思うように下がらないという結果になりかねません。

結露と健康面のリスク

断熱性能の低い窓は、冬場に室内と外気の温度差で結露を起こしやすくなります。とくにアルミサッシと単板ガラスの組み合わせは結露しやすく、サッシやガラス下端に水滴が溜まりやすいです。この結露が長引くと、カビやダニの温床となり、室内の空気環境を悪化させます。アレルギー疾患やぜんそくのリスクが高まることも深刻な問題です。健康面だけでなく、サッシや木枠を腐食させ、建物の耐久性にも悪影響を及ぼすため、窓の改修を後回しにするのは得策ではありません。

既存木造住宅で見られる窓改修における制約

それでは、木造住宅のリノベーションではなぜ窓の改修を躊躇しがちなのでしょうか。主に以下のような制約要因が挙げられます。

- コスト負担

高性能サッシや複層ガラスへの交換は、一般的に一窓あたり数十万円の投資が必要です。大きな窓が多いほど費用はさらに増大するため、リフォーム予算の中で「窓交換」は大きなウェイトを占めがちです。 - 施工難易度

既存の窓枠を撤去し、新たなサッシを取り付けるには、壁の内外装の復旧工事も伴います。築年数が古いほど、周辺の柱や梁の歪み、下地の状態が悪く、職人の高度な調整作業が必要です。 - 外観との調和

歴史的な意匠を残す木造住宅や、景観条例などで外観に制約がある地域では、サッシの色や形状が問題になり、断熱改修をスムーズに進めにくい場合があります。

しかし、こうした制約を抱えていても、高い断熱性能を得るためには窓の対策が不可欠です。近年は、内窓(インナーサッシ)を設置することで外観を変えずに断熱性能をアップさせる手法や、部分交換型のサッシリフォーム製品も登場しています。施主様の予算や好みに合わせて複数の手段を組み合わせることで、建物の個性を活かしながら省エネ性能を格段に向上させることが可能です。

窓改修がBEIに与える影響

戸建てリノベーションでBEI0.7以下を目指すなら、冷暖房エネルギーを大幅に削減する必要があります。窓改修によって室内外の熱交換を抑えられれば、エアコンの負荷も軽減され、結果としてBEIの数値が大きく下がる可能性が高まります。特に以下のような点がポイントです。

- 夏の遮熱効果:Low-Eガラスや日射制御フィルムにより、日差しの強い西日を大幅にカットして冷房負荷を下げられます。

- 冬の断熱効果:高性能ガラスと気密性の高いサッシで室内の暖気が逃げにくくなり、暖房費の削減につながります。

- 換気計画との連携:窓からの自然換気を適切に取り入れつつ、機械換気と組み合わせて効果的に空気を循環させると、一年を通じて快適な空気環境が維持できます。

実際、私たちが手がけた施工事例でも、窓改修後にエアコンの運転時間が半分以下に減ったケースがありました。建物の断熱性能と設備が噛み合うことで、劇的な省エネ効果を得られるのです。

実際にあった「窓改修なし」での失敗例

木造リノベーションの現場を数多く見てきたなかで、断熱材だけを厚くすれば問題ないと考え、窓改修に予算を割かなかった結果、以下のような苦い経験をされたお客様もいらっしゃいます。

- 「壁は暖かいのに窓から冷気が…」

真冬になると、壁に貼り付けた断熱はそこそこ効果を発揮しますが、窓辺に近づくと明らかに体感温度が下がる。結局、暖房を強めにしないと快適に過ごせず、光熱費は期待したほど下がらないという事態。 - 「結露が増えてカビ臭い…」

壁の断熱強化によって室温が高まった一方、窓だけは相変わらず結露してしまい、換気不足の部屋でカビが繁殖。せっかくのリノベ効果が損なわれる悪循環に陥った。

こうした失敗を防ぐためにも、窓の性能改善を断熱リノベの最重要項目の一つとして認識することが不可欠です。

高性能窓の導入と施工ポイント

前項で「窓は断熱改修の要」と述べましたが、実際にはどのような窓を選び、どのように施工すればよいのでしょうか。ここでは、具体的な高性能窓の種類やガラスの仕様、さらには内窓を用いた二重サッシの効果などを解説していきます。また、工事の流れや注意点など、実務的な観点から詳述し、コストパフォーマンスや施工性、意匠面のバランスを考慮した選択肢を提示します。これにより、読者の方が「自宅の窓をどう改修すればBEI0.7以下をめざせるか」を判断する材料が得られるはずです。

窓タイプとガラス仕様の基本

-

樹脂サッシ vs アルミ樹脂複合サッシ

- 樹脂サッシは熱伝導率が低く、断熱性能が非常に高いのが特徴です。結露しにくく、気密性も高めやすいメリットがありますが、素材の特性上、設置可能なサイズやカラーが限られる場合があります。

- アルミ樹脂複合サッシは、外側がアルミ、内側が樹脂という構造で、アルミ部分が外部環境にさらされるため耐候性に優れ、デザインのバリエーションも豊富です。一方で、純粋な樹脂サッシに比べるとやや熱伝導が高くなる傾向があります。

-

Low-E複層ガラス(ペアガラス)

近年、窓のガラスとして主流となっているのがLow-E複層ガラスです。Low-E(ローイー)とは特殊金属膜をガラス面にコーティングすることで、紫外線や赤外線を反射し、熱の伝わりを抑えます。ペアガラス内部には乾燥空気やアルゴンガスが封入され、さらに断熱性能が向上します。- 遮熱型:夏場の強い日射を反射し、室内温度の上昇を抑える。西面や南面の大きな窓に適しています。

- 高断熱型:冬場の室内熱を外に逃がさず、暖かさを保つ効果に優れています。北海道や東北などの寒冷地向けですが、本州の中間地帯でも有効です。

-

トリプルガラス

さらに上位の断熱性能を狙うならトリプルガラスが視野に入ります。ガラスが3枚になる分コストは上がりますが、真冬の体感は格段に変わります。特に「断熱等級6~7を追求したい」「BEI0.7以下を確実に達成したい」という場合には検討する価値が高いでしょう。

内窓の活用とメリット

高性能サッシへの交換が理想的な選択肢であっても、外壁を大きく壊したくない・外観を変えたくないという要望から、内窓(インナーサッシ)を導入するケースも増えています。内窓の代表的なメリットは以下のとおりです。

- 工期が短い・コストが比較的低め

既存のサッシ枠を残して室内側に新たなサッシを追加するため、大がかりな外装工事が必要ありません。一般的に1日で複数窓の取り付けが終わることもあるため、仮住まいをせずに施工できる利点があります。 - 防音効果の向上

二重窓になることで騒音を大幅に軽減します。交通量の多い道路沿いや近隣に鉄道がある場所では、実際に内窓の導入で騒音ストレスが格段に減ったという声が多数あります。 - 断熱効果の向上

ペアガラス内窓を使うとさらに断熱性能が高まり、単板ガラスの外窓との間に生じる空気層が断熱材の役割を果たします。ただし、国の基準や評価方法では「内窓は外窓交換ほど効果を100%認められない」減衰係数があることにも留意しましょう。

施工事例:木造リノベーションでの窓改修フロー

ここでは、実際に私たちが手がけた木造リノベーションでの窓改修フローを簡単にご紹介します。

-

事前調査・診断

- 窓枠や外装材の状態を把握し、構造的な不具合がないかをチェックします。とくに築古物件では腐食やシロアリ被害でサッシ周りが破損している場合があります。

- 断熱等級やBEIの目標をすり合わせつつ、予算や施工性を考慮して「すべて新規交換するのか」「南面や西面のみ内窓にするのか」を検討します。

-

サッシ選定・ガラス種類の決定

- 施主様のご希望や生活スタイルから、遮熱型か高断熱型のLow-Eガラスを選択。

- カラーやデザインを考慮しながら、樹脂サッシかアルミ樹脂複合サッシをメーカー比較し、性能値と価格バランスを見極めます。

-

撤去・新規取り付け

- 外壁の一部を解体して既存サッシ枠を取り外し、必要に応じて下地や柱の補修・補強を行います。

- 新しいサッシをはめ込み、周囲を気密テープやシーリング材で丁寧に処理します。窓台や外装材の復旧も同時に行い、見栄えを整えます。

-

最終仕上げとチェック

- サッシ周辺の内装補修を行い、開閉のスムーズさ、気密の確認、結露リスクの有無をチェックします。

- 必要に応じて室内側に内窓を追加し、防音・断熱効果をさらに高める施工を行うケースもあります。

このように、窓改修は壁の断熱材充填作業とはまた異なる専門知識と手間がかかります。しかし、正しく施工すればリノベーション後の光熱費削減や結露対策の効果が顕著に表れるため、長期的には高いコストパフォーマンスが期待できるでしょう。

施工上の注意点:気密・防水・結露対策

- 気密ラインの確保

窓の枠まわりはどうしてもすき間が生じやすく、そこから空気が出入りすると断熱効果が下がります。必ず防湿シートや気密テープで枠と下地の取り合いをシーリングし、空気が漏れないようにすることが重要です。 - 防水処理

特に降雨の多い地域や台風の風圧が強い地域では、サッシ周りの雨仕舞(あまじまい)が甘いと、壁体内への雨水侵入が起きかねません。新たなサッシを取り付ける際には、防水紙や防水テープを重ねしろを十分にとって施工し、後からの漏水トラブルを未然に防ぎます。 - 結露を防ぐ施工

先述のとおり、アルミやガラス部分は温度差で結露が発生しやすい場所です。サッシ周りの断熱や空気層の設定、換気計画と合わせて対策を講じることで、結露を最小限に抑えることができます。

窓改修後の効果測定とBEIへの反映

窓の性能改善が完了したら、今度は室内環境やエネルギー消費量の変化を把握することをおすすめします。

- 室温や湿度のモニタリング:簡易センサーやスマートホームデバイスを活用し、窓改修前後のデータを比較してみると、体感温度だけでなく数値上の改善も確認できます。

- BEI再計算:大きく窓改修を行うと、BEIの算定結果が当初の見込みよりも好転する場合があります。補助金申請や住宅性能表示の再評価を行う際には、この差分を活かせる可能性があります。

実際に木造リノベーションを経験されたお客様からは、「南向きのリビングに取り付けたトリプルガラスの大窓のおかげで冬場の冷え込みが激減し、エアコンの設定温度を2℃下げても寒くない」という嬉しい声をいただいたことがあります。こうした成功体験は施主様の満足度にも直結します。

開口部のリノベーションで得られるライフスタイル向上効果

最後に、窓の性能改善がもたらす暮らしの質的な変化を具体的にイメージしていただくため、ここでは主にライフスタイル向上の観点から解説します。断熱性の高い窓を取り入れ、自然光を適度に取り込めるような設計にすることで、冬は暖かく、夏は涼しく、昼間は明るいリビングを実現できます。さらに、騒音が気になる環境でも窓の防音効果が大きくなり、家の中でのリラックス度が格段に上がることでしょう。BEIの数値だけでなく、家族が過ごす空間の快適さに注目することが、リノベーション計画を成功に導くポイントになります。

光熱費削減だけではない、快適性のメリット

窓の性能が上がると、冷暖房負荷の低減による光熱費の削減だけがメリットではありません。例えば、以下のような生活面の改善が期待できます。

- 温度ムラの少ない部屋

リビングと廊下の温度差が小さくなることで、ヒートショックリスクが下がり、家中どこにいても温度が安定します。冬場に浴室で倒れる事故の多くは室温差が原因といわれるため、家族の健康に直結する大きな効果です。 - 早朝や夜間の騒音ストレス軽減

特に道路が近い立地では、内窓や複層ガラスの防音効果で通行音や踏切音、車のクラクションなどが静かに感じられます。自宅にいながらカフェのような落ち着きを得られるでしょう。 - 結露掃除の手間が激減

窓周りの結露拭き取り作業やカビ掃除に費やす時間が大幅に減り、主婦やご家族の負担が減少します。

インテリアや採光計画への応用

窓を交換するタイミングでは、光の入れ方や景色の取り込み方も見直すと、住宅の印象ががらりと変わります。例えば、リビングに大きな窓を設けつつ、断熱性能を確保するためにトリプルガラスやLow-E複層ガラスを選ぶという方法です。こうすることで明るく開放的なリビングを実現しながら、冬も暖かく、夏も強い日射を遮って快適に過ごせます。

また、窓の形状やデザインもこだわると、部屋の雰囲気を大きく変えることができます。最近は、フレームがほとんど見えない超スリム枠のサッシや、縦すべり出し窓など個性的なスタイルの製品も登場しています。断熱とデザインを両立し、建築的な美しさを引き出すのもリノベーションならではの醍醐味です。

施工事例:防音・断熱・プライバシーの三拍子を実現

実際に、都市部の密集地で暮らすご家族のご依頼を受けた例では、「近隣との距離が近いためにカーテンを常に閉めておかないと落ち着かない」という悩みがありました。そこで、窓の高さや位置を再配置しつつ、高断熱かつ防音性にも優れた樹脂サッシとガラスを採用し、目線が気にならないようにすりガラス加工も部分的に取り入れました。その結果、「昼間も安心して自然光を採り入れられるリビングになった」「雨音や車の走行音が驚くほど気にならなくなった」と喜ばれました。

こうしたリノベーション事例からも分かるように、窓の性能改善は「断熱」「防音」「プライバシー保護」を兼ね備えた総合的な暮らしの品質向上に寄与します。BEI数値が良くなることで経済的メリットを得つつ、快適性や意匠面も高められるのが大きな魅力です。

ここでは、木造戸建てリノベーションにおいて断熱性能を高めた後に、どのような設備を導入・更新すればBEI(Building Energy Index)0.7以下を実現できるかを解説します。断熱材の厚みや窓性能をいくら強化しても、冷暖房や給湯などの設備機器が旧式のままでは、総合的な一次エネルギー消費量を大幅に削減することは困難です。また、木造住宅では間取り変更や配管の取り回しが複雑になりがちであり、機器の配置や配管形態によってエネルギーロスが生じるケースが少なくありません。本章で扱う機器選定や施工ポイントを把握いただくことで、家全体の省エネ性能をさらに底上げし、光熱費削減と快適性向上を同時に叶える具体的な方法を学んでいただけます。

ここの目的:

- 冷暖房、給湯、換気、照明など、家の中で主にエネルギーを消費する設備機器の省エネ化を体系的に理解する。

- 断熱性能との相乗効果を最大化するために、どの機器をどのように導入すればBEI0.7以下を実現しやすくなるのかを整理する。

- 木造戸建てならではの施工上の制約や配管・配線計画の注意点を知り、失敗や無駄を最小限に抑えたリノベーションを行う。

冷暖房設備:高効率エアコンと空調設計

まずは、冷暖房設備に焦点を当てます。断熱と窓の性能を上げると、当然ながら冷暖房負荷が下がります。しかし、エアコン自体が過剰スペックだったり旧式機器をそのまま使い続けたりすると、エネルギー効率の改善が思うように進まないことがあります。また、木造特有の間仕切りや梁・柱の配置によって空調計画が難しくなる場合もあるため、本セクションでは「高効率エアコンの選び方」「暖房方式の検討」「間取りを活かした空調設計」などを幅広く取り上げます。ここでご紹介する実務的なノウハウを押さえていただくことで、断熱リノベと冷暖房設備の相乗効果を最大化し、BEIを効率良く引き下げるヒントを得られるはずです。

エアコンの省エネ性能と容量選定

家の断熱性能が高まるほど、冷暖房負荷は小さくなります。そのため、過去の経験やカタログ値だけに頼り、大きすぎるエアコンを導入してしまうと、省エネどころか余計な電力を消費してしまうことにもなりかねません。

- APF(通年エネルギー消費効率)の高い機種を選ぶ

一般的に、エアコンの省エネ性能はAPFという指標で表され、数値が大きいほど少ない消費電力で冷暖房ができます。最新のハイスペック機種ではAPF6.0~7.0を超える製品が珍しくなく、高効率コンプレッサーやヒートポンプ技術が進化しているのが特徴です。 - 適切な能力(定格kW)の機種を選定する

旧来の「部屋の広さ×一定係数」で機器容量を算出する方法だと、断熱改修後の家にはオーバースペックになりがちです。断熱等級6相当やBEI0.7以下を狙うような住宅では、小さい容量のエアコンでも十分に暖冷房を賄えるケースが多いです。建築士や専門業者と相談し、必要能力を精密に試算することが重要です。 - 各部屋個別エアコン vs 全館空調

全館空調システムで家中を一括管理する方法と、部屋ごとに高効率エアコンを設置する方法のどちらが良いかは、間取りや生活パターンによって異なります。全館空調は初期コストが高めになりますが、家全体の温度をフラットに保ちやすく、設備が外装や天井裏に集約されるため見た目がすっきりするメリットがあります。一方、部屋ごとにエアコンを入れる方法は導入費用を調整しやすく、局所的に節電がしやすいという利点があります。

暖房方式:ヒートポンプ式とその他の選択肢

暖房には、エアコン(ヒートポンプ式空調)のほかにも方式があります。特に木造住宅の場合、床暖房や温水パネルヒーターを検討される方もいらっしゃるでしょう。以下に主な暖房方式を挙げます。

- ヒートポンプ式床暖房

給湯器の熱源を活かした床暖房や、エアコンと組み合わせたヒートポンプ式床暖房は、ガス式床暖房よりもランニングコストが低く抑えられます。ただし、配管設置が必要なため既存住宅での後付け工事には床下地の大規模改修が伴います。 - 温水パネルヒーター

ヨーロッパで普及している方式で、壁面に設置されたパネル内を暖かい水が循環し、放射熱で部屋を暖めます。室内を均一に暖められる反面、設置スペースと配管経路の確保が課題になります。 - 蓄熱式暖房機

夜間電力が安価なプランを利用し、レンガなどの蓄熱材を深夜帯に暖めて日中に放熱させる方式です。オール電化住宅であれば光熱費を抑えやすいですが、機器が大型になりやすく、設置場所を選ぶことが多いです。

いずれの暖房方式を選ぶにしても、木造戸建ては構造上の制約が大きいため、リノベーション設計の初期段階から慎重に検討する必要があります。中途段階で方式を変更するのは費用がかさむ原因にもなるので、目標のBEI値や家族の生活パターンに合わせて早めに方向性を決めましょう。

間取りと空気循環の工夫

高気密・高断熱化された住宅では、外気との温度差が少なくなり、室内全体を効率よく冷暖房することが容易になります。ただし、間仕切りが多い場合や、吹き抜けがある場合など、空気の流れに偏りが生じることもあり得ます。以下のような工夫をすると効果的です。

- 室内扉や仕切りの開閉タイミング

普段はリビングとダイニングの扉を開放しておけばエアコン1台でも広範囲を冷暖房できるが、来客時などで個室を使う場合は扉を閉めて必要な空間だけ効率的に冷暖房する、といった運用を想定します。 - サーキュレーターや吹き出し口の配置

冷気や暖気が部屋の上部だけ、あるいは下部だけに溜まると室温ムラが発生します。サーキュレーターを適切に配置し、空気を撹拌することで温度差を少なくできます。全館空調の場合でも、吹き出し口と吸気口の位置を計算し、空気が家中を循環できるようにレイアウトします。 - 吹き抜けの活用

吹き抜け空間がある場合、上部にシーリングファンを設置するだけで冷暖房効率が大幅に向上することもあります。高い位置に滞留しがちな暖気を下げ、床付近の冷気を上部へ送ることで、家全体の温度を均一化しやすくなります。

以上のように、断熱性能の高さと設備の省エネ性を組み合わせて最大限発揮するには、住宅内部の空気循環や運用方法を含めてプランニングすることが欠かせません。これを意識するだけで、実際のBEI数値をより低く抑えられる可能性が高まります。

給湯設備:ハイブリッド給湯器やエコキュートの活用

次に、一次エネルギー消費量のなかで大きな割合を占める「給湯」について掘り下げます。給湯は料理や洗濯、入浴など、生活に密着した要素が多いため、家族の人数やライフスタイルによって最適解が変わる分野でもあります。本セクションでは、ハイブリッド給湯器、エコキュート(ヒートポンプ給湯器)、さらには太陽光発電との連携について解説し、それぞれの特徴やコスト面、施工時の注意点を示します。ここで得られる知識を活かせば、日常的に使う給湯エネルギーの削減を目指し、BEI0.7以下への道をより確実に進めることができます。

ハイブリッド給湯器と配管計画

ハイブリッド給湯器とは、ガスと電気(ヒートポンプ)の両方を上手に活用し、必要に応じて効率の良い熱源を自動選択するシステムです。たとえば、湯量が多いときはガス給湯が瞬間的に対応し、少量のときはヒートポンプで加熱する、といった制御を行います。

- 導入メリット

- ガス給湯器の弱点である「待機電力の多さ」をヒートポンプが補い、一方でヒートポンプの弱点である「お湯を一気に大量生産しづらい点」をガスが補完するため、総合的に効率が高まります。

- 太陽光発電と組み合わせることで昼間の余剰電力をヒートポンプ給湯に回せば、さらに光熱費を下げやすくなります。

- 配管ヘッダー方式の有効性

給湯配管を「ヘッダー方式」に変えると、個別の水栓やシャワーへ独立した配管を引き込みやすくなり、湯量の無駄を削減できます。古い木造住宅では分岐が何度も行われる配管が散見され、長い経路を通ってお湯が冷めてしまう問題が多いです。ヘッダー方式を採用する際は床下や壁内を開けて配管ルートを整理し、断熱材を巻き付けることで配管損失を最小限に抑えます。

エコキュート(ヒートポンプ給湯器)の特長と注意点

エコキュートは大気中の熱を利用して効率的にお湯を作る「ヒートポンプ給湯」の代表的な製品です。とくにオール電化住宅や夜間電力を活用するプランを組み合わせる場合にメリットが大きいと言われます。

- 高い省エネ性能

ヒートポンプ技術により、消費電力1に対して3~5倍程度の熱エネルギーを生み出すことが可能です。結果的にガス給湯器よりもランニングコストを低く抑えられるケースが多いです。 - 深夜電力との相性

電気料金プランによっては夜間の単価が安く設定されているため、その時間帯にまとめてお湯を作れば経済的に有利です。ただし、日中に大量のお湯を使う家庭の場合、タンクの容量や湯切れ対策を検討する必要があります。 - 設置スペースと騒音への配慮

ヒートポンプユニットや貯湯タンクが大型化するため、敷地が狭い都心部の木造住宅では設置場所が確保しづらいことがあります。また、運転時に機械音が出るため、隣家との距離が近い場合は防音対策をしっかり行うと安心です。

太陽光発電との連携

ハイブリッド給湯器やエコキュートは太陽光発電と非常に相性が良く、日中の余剰電力を使ってお湯を沸かせることで、さらに一次エネルギー消費量を削減できます。以下のような方法が考えられます。

- 自家消費率アップ

太陽光発電は日中発電されるため、そのタイミングでヒートポンプ給湯を稼働させれば、電力を売るよりも高いコストメリットを得やすくなります。 - 蓄電池との組み合わせ

余剰電力を蓄電池に貯め、夜間に給湯器を稼働させるパターンも検討できます。ただし、蓄電池の初期費用が高額になる点は考慮が必要です。 - 補助金活用

太陽光発電や高効率給湯器は、さまざまな国や自治体の補助金・助成制度が適用される場合があります。うまく利用すれば初期投資を抑えられ、BEI削減に直結する設備を導入しやすくなります。

給湯における断熱と配慮

給湯設備の更新だけでなく、以下のような細部の工夫を施すことで無駄なエネルギー損失を最小化できます。

- 給湯配管の保温

家の中を走る給湯配管が長ければ長いほど、通過するお湯の熱が奪われてしまいます。とくに床下や外壁近くを通る配管にはしっかり断熱材を巻き、気密シートやテープで固定するなどの施工を徹底しましょう。 - 節湯水栓や節水シャワーヘッド

少ない水量でも体感水圧を確保できるシャワーヘッドや、水はねを最小化する蛇口を選択すると、給湯エネルギーを削減するうえで大きな効果があります。 - 高断熱浴槽の採用

入浴後、数時間経っても湯温がほとんど下がらない高断熱浴槽を取り入れると、家族が順番に入浴する際の追い焚き回数を減らせます。この点もBEIの低減に役立ちます。

換気・照明・その他設備の最適化

断熱性や給湯効率が上がった家は熱が逃げにくくなる一方、計画換気や照明などの細部が整っていないと、期待ほどBEIが下がらないこともあります。ここでは、第一種換気やダクトレス熱交換換気の導入メリット、照明のLED化や調光システムの活用を具体例とともに解説します。また、木造住宅でありがちな「換気経路の取りづらさ」をどう克服するか、工事の流れや施工上の配慮点もあわせて取り上げます。ここで紹介するテクニックを押さえると、快適な室内空気環境と省エネ効果を両立できる手応えを得られるはずです。

換気システムの種類と省エネ効果

24時間換気は住宅に義務づけられていますが、換気の方法によって失われる熱量が大きく異なります。特に、寒い時期に温めた室内の空気をそのまま外に捨てるタイプの換気(第三種換気など)では、せっかくの暖房エネルギーが無駄になってしまうのです。

- 第一種換気(熱交換換気)

外気と排気を熱交換器を通して入れ替える方式です。冬の暖かい室内空気が捨てる前に外気を温めるため、室温を大きく下げずに換気ができます。ダクト式の全熱交換換気では、温度交換効率が70~80%以上に達する機種もあり、BEIを大幅に下げる要因になります。 - ダクトレス換気ユニット

リフォームで新たにダクトを通すのが困難な場合や、各部屋ごとに独立した換気を行いたい場合に有効です。壁に穴を開けて取り付ける小型ユニットで、排気と給気を定期的に切り替えながら熱交換を行う仕組みです。 - 計画換気と気密施工の連携

いずれの方式を採用しても、家全体の気密性が低いと換気の効果が薄れてしまいます。壁や床の隙間から不規則に外気が入ると、設計上の換気バランスが崩れ、冷暖房負荷が増えかねません。改修時には気密測定も行い、設計どおりの換気ルートが機能しているかを検証すると安心です。

照明のLED化と調光システム

照明は住宅でのエネルギー消費全体の1~2割程度を占めると言われています。以下のような対策によって消費電力を削減できるため、BEIにも好影響を与えます。

- 全面LED化

白熱電球や蛍光灯からLEDに切り替えると、同じ明るさでも電力消費を半分以下に抑えられます。LEDは寿命が長く、交換回数も減るため、長期的に見ればランニングコストの大幅削減に貢献します。 - 調光・調色機能

調光システムを導入すれば、必要最低限の明るさで過ごせるようになり、無駄な電力消費が抑えられます。さらに調色機能があれば、昼は明るい白色光、夜は暖かみのある電球色など、シーンに合わせて快適な照明環境を作れます。 - 人感センサーやタイマーの活用

廊下やトイレなどの人の滞在が短い場所に人感センサーを付けると、消し忘れをなくすことができ、ムダな点灯時間を削減できます。タイマーやスケジュール制御と組み合わせれば、さらに無駄を省けるでしょう。

その他の省エネ機器・工夫

BEI0.7以下を達成するためには、家全体のあらゆるエネルギー消費箇所を最適化することが求められます。ここでは、補足的にいくつかの工夫を挙げます。

- 省エネ家電への切り替え

冷蔵庫や洗濯機、食洗機などの家電製品も省エネ性能が年々向上しています。リノベーションのタイミングで同時に買い替えを検討する方も多いですが、年間消費電力量の小さい製品を選ぶとBEI面でもメリットがあります。 - 日射遮蔽の工夫

夏の強い日射をブラインドやオーニング、すだれなどで遮るだけでも冷房負荷を大きく減らせます。断熱性の高い窓との併用でさらに効果アップが期待できます。 - スマートホームシステムの活用

スマート家電やホームコントローラを導入し、外出先からエアコンや照明を制御したり、リアルタイムで電力使用量をモニターしたりすることで、こまめな節電意識を持ちやすくなります。特に若い世代やITリテラシーの高い施主様には好評な手法です。

木造リノベーションにおける施工の流れと注意点

- 現地調査と配線・配管ルートの確認

木造住宅は壁内に筋交いなどの構造体が入っており、ダクトや配管の通し方に制約が多いです。現地調査で構造を把握し、必要に応じて梁や柱に穴を開ける部分の補強計画を組み立てます。 - 機器設置と試運転

換気設備や照明器具などを設置したら、試運転や動作確認を行い、マニュアルどおりの風量や照度が得られているかを測定します。特に換気量は法律で基準が定められているため注意が必要です。 - 完工後の維持管理

フィルターの清掃やダクトのメンテナンス、LED照明の寿命管理など、設備機器は導入して終わりではなく、定期的なメンテナンスが必要になります。長期間にわたって省エネ性能を維持するために、施主様へのアフターサポート体制も重要です。

ここでは、戸建てリノベーションにおいて「太陽光発電」を活用する意義と、その具体的な導入方法や注意点を解説します。前章までで、断熱性能や窓の改善、設備機器の省エネ化を図り、家の基礎的なエネルギー消費を下げるアプローチを見てきました。そこに“創エネ”として太陽光発電を組み合わせることで、エネルギー収支をさらに有利にし、BEI0.7以下の達成により確実性を持たせることができます。本章では、木造住宅特有の屋根構造やスペースの制約に留意しながら、太陽光発電システムをどのように計画・設置すればよいかを、実務的な視点で詳しく取り上げます。

ここでの目的:

- 断熱・省エネ設備で削減したエネルギーをさらに補う「創エネ」の有効性を理解し、太陽光発電の導入メリットを把握する。

- 木造戸建ての屋根条件や耐久性を考慮しつつ、パネルの配置や屋根改修との連動を検討できるようになる。

- 太陽光発電を導入する際の施工手順や、蓄電池との組み合わせ、補助金制度などを総合的に学び、実践に移すための知識を獲得する。

太陽光発電を導入する意義

ここでは、「そもそも太陽光発電を導入すると何が変わるのか?」という根本的な疑問にお答えします。まず、家計における光熱費削減や環境負荷軽減といった一般的なメリットを整理したうえで、断熱リノベーションと組み合わせることでBEIが大幅に改善される仕組みを解説します。さらに、木造住宅の屋根耐久性やリフォーム計画とのタイミングの兼ね合いなど、実際に導入する際の着眼点も取り上げます。ここを読むことで、太陽光発電が「家の省エネ性能を支える創エネ設備」としてどのような位置づけを持ち、なぜBEI0.7以下を目指す方に特に有益なのかを理解していただけます。

太陽光発電がもたらす家計・環境へのメリット

太陽光発電は「屋根で発電した電気を家庭内で使い、余った分を売電する」仕組みが基本ですが、近年はFIT(固定価格買取制度)の変更や電気料金の変動など、状況がめまぐるしく変化しています。それでも、以下のようなメリットは依然として大きな魅力といえます。

- 光熱費の削減

発電した電力を自宅で消費すれば、その分だけ電力会社から購入する電力が減り、光熱費を大きく節約できます。特に、断熱・気密性能を高めて消費エネルギーを下げておくと、太陽光でまかなえる割合が増えるため、家計の負担軽減に直結しやすいです。 - 売電収入(余剰売電)

昼間の使用電力を下回るほど発電量が多い場合は、その余った電力を電力会社に売り、売電収入を得られます。現在は昔ほど売電価格が高くはありませんが、エコキュートなどとの連携で自家消費率を高めたり、家庭用蓄電池を併用したりすることで、比較的安定した収益・節約効果が期待できます。 - CO₂排出量の削減

自宅で消費するエネルギーの一部をクリーンエネルギーで補えるため、化石燃料に頼らずに済む分、環境負荷を抑えられます。ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)やLCCM(ライフサイクル・カーボン・マイナス)住宅を目指す際にも、太陽光発電はほぼ必須の要素といえます。

断熱リノベーションとの相乗効果

すでにここまで解説してきたとおり、外皮性能を向上させ、窓や設備機器を省エネ化した家は、冷暖房や給湯で消費するエネルギーが通常よりも大幅に減ります。この状態で太陽光発電を導入すれば、「自己消費率が高まる」という点が特筆すべきポイントです。

例えば、高断熱・高気密化を進めた住宅の昼間の冷暖房負荷はそれほど大きくありません。そこに太陽光で生み出した電気を回せば、「エアコンや冷蔵庫、照明などの多くを太陽光エネルギーだけでまかなえる時間帯が増える」ことが期待できます。さらにエコキュートやハイブリッド給湯器と連携することで、昼間の余剰電力でお湯を沸かし、夜間の給湯エネルギーを軽減するといった仕組みも組み合わせられます。

木造住宅特有の屋根条件と耐久性

木造戸建てに太陽光発電を導入する際、屋根の構造や勾配、スペース、荷重など、いくつかの制約や検討事項があります。特に重要なのが以下の点です。

- 荷重と耐震性への影響

太陽光パネルや架台を載せると、屋根に一定の重量が追加されます。一般的に1kWあたり15~20kg程度と言われていますが、設置する容量やパネルメーカーによって異なります。古い木造住宅では、屋根の劣化や構造補強の必要性を事前にチェックし、耐震診断とセットで検証することが望ましいです。 - 屋根材との相性

スレート瓦、和瓦、金属屋根など、屋根材の種類によって施工方法や仕上がりが異なります。とくに和瓦の場合は固定金具を瓦の下地までしっかり取り付ける必要があり、雨仕舞(あまじまい)の処理を丁寧に行わないと漏水リスクが生じます。 - 勾配と方位の最適化

太陽光発電の効率は屋根の勾配や南面の方位角に大きく左右されます。木造住宅では、母屋(おもや)部分の屋根形状がいびつであったり、複数の棟が絡む複雑な形状をしていたりするケースが多々あります。その場合は、事前に専門業者によるシミュレーションを行い、最適な配置や容量を検討することが大切です。

屋根の改修とのセット施工

リノベーション全体で耐久性を高めたいと考える場合、屋根の葺き替えや防水処理、断熱を兼ねた屋根改修を同時に行うと効率的です。例えば、外側から断熱パネルを張りつつ、その上に太陽光パネルを設置することで「屋根面をフルリニューアル」する施工も可能です。こうすることで、後から大掛かりな工事をやり直す必要がなくなり、工期やコストを抑えられる利点があります。

FIT(固定価格買取制度)以後の売電・自家消費の考え方

かつては高額売電が見込めるFIT制度が太陽光発電普及の大きな原動力でしたが、現在は売電価格が下がり、かつてのような“売電収入”をメインに据える時代ではなくなってきました。しかし、その分「自家消費率を高める」ことで光熱費削減効果を狙う方向性が強まっています。BEI0.7以下を目指す住宅にとっては、そもそもの消費エネルギーが少ない状態なので、太陽光でまかなえる割合が相対的に高くなるのがメリットです。

- 電力会社との契約プラン

太陽光発電導入後は、時間帯別の電気料金プランなどを含めて再検討する余地があります。昼間電気が安いプラン、夜間電気が安いプラン、それぞれの家庭の使い方に合った選択をすれば、さらに節約効果を高められます。 - 蓄電池やV2H(Vehicle to Home)との連携

電気自動車(EV)をお持ちのご家庭や、停電対策を強化したい方は、蓄電池やV2H設備を組み合わせると、夜間や停電時に太陽光で貯めた電気を使うことができ、非常時のレジリエンスが飛躍的に向上します。

こうした仕組みを整えておくと、BEI上のエネルギー消費削減だけでなく、日常生活や非常時での電力の安定供給という観点でも大きな利点を得られるでしょう。

太陽光発電の設計と施工手順

ここでは、太陽光発電を実際に導入する際の具体的な設計・施工の流れを解説します。リノベーションで他の改修工事と同時進行する場合、屋根の状態確認や耐震補強との連携、配線ルートの取り方など、計画初期からしっかりと洗い出しておくことが鍵になります。また、どれだけの発電容量が適正か、施工時に注意すべき雨仕舞や気密確保のポイントなど、木造リノベーションならではのノウハウを盛り込みます。ここを読むことで、太陽光発電システムを安心かつ長寿命に活用するための工程を理解し、BEI0.7以下を確実に現実化できる見通しを立てられるようになるでしょう。

計画・設計のステップ

- 屋根診断と耐震検討

- 現況調査: 屋根の勾配、形状、下地の状態、雨漏りの有無を専門業者がチェックします。築年数が古いと野地板が劣化しているケースも多く、野地板交換や垂木補強が必要になる場合があります。

- 荷重検討: 設置する太陽光パネルの総重量を踏まえ、建物の耐震性能への影響をシミュレーションします。必要に応じて金物補強や耐震壁の追加などを同時に検討します。

- 発電容量・パネル配置の最適化

- 容量試算: 家族構成や電力使用量、屋根面積、方位などを考慮して、目標とする発電容量を決定します。BEI計算にも組み込むため、設計事務所や施工会社と連携しながら具体的なシミュレーションを行うことが重要です。

- パネル配置: 屋根の凹凸や隣家の影、配管ルートなどを踏まえ、パネルの配列パターンを複数検討します。南面が理想ですが、東西面や一部北面でも一定の発電が可能な場合があります。

- 施工計画・工期の調整

- リフォーム全体との連動: 屋根改修や外壁の塗装タイミングと合わせて施工すると、仮設足場を使いまわすなどの効率化が図れます。

- 季節的要因: 雨天が続く時期は屋根工事が進みづらいため、夏場や梅雨前など施工時期を選べるなら計画的に段取りを決めることがベターです。

施工の流れと重要ポイント

木造戸建てで太陽光発電を設置する典型的な流れを示すと、以下のようになります。

- 足場設置・屋根養生

- 高所作業のため、建物全体を覆うように足場を組み、飛散防止シートや防水シートを用いて雨漏りを防ぎつつ作業を進めます。

- 金具取り付け・防水処理

- スレート屋根ならタフネス部材を使用し、和瓦屋根なら既存瓦を一旦外してから下地に固定金具をビス留めし、防水テープやコーキング材で雨仕舞を徹底します。

- パネル設置・配線作業

- 架台を組み立て、パネルを固定しながら並列・直列の電気配線を行います。配線をまとめる集電箱(接続箱)を設置し、そこからインバーターや分電盤へ配線を通すルートを確保します。木造住宅では屋根裏や小屋裏を通すケースが多いですが、断熱材や梁・筋交いが邪魔になりがちなので事前にルートを決めておくことが大切です。

- インバーターや分電盤の設置

- インバーターはパネルで発電した直流電力を家庭で使える交流電力に変換する装置です。室内や屋外の壁面などに取り付ける場合が多いですが、換気性やメンテナンス性を考慮して配置を決定します。

- 試運転・チェック

- 全てのパネルや配線が規定の通り接続されているか、インバーターの動作に問題はないかを確認したうえで、電力会社へ売電手続き(系統連系)を行い、実際に発電を開始します。

長期的に活用するためのメンテナンス

太陽光パネル自体は、10〜20年以上の耐用年数を謳う製品が多く登場していますが、これは定期的な点検や掃除を前提としています。

- 点検頻度と内容

- 年1回〜2年に1回程度、専門業者に依頼してパネル表面の汚れや発電量の低下、架台や配線の異常を点検してもらうことが望ましいです。

- パネルの汚れや落ち葉の除去

- 住宅街では樹木からの落ち葉がパネル上に溜まり、発電効率を下げるケースがあります。屋根上の作業は危険を伴うため、無理をせず業者に依頼しましょう。

- 屋根面の異常検知

- パネルを取り付けた金具部分や屋根材の接合部が劣化すると、雨漏りにつながる恐れがあります。ドローン点検を活用する工務店も増えており、瓦やスレートのひび割れを早期に発見できるメリットがあります。

雨仕舞と気密性の確保

断熱リノベーションを同時に行う場合、屋根部分の断熱強化と雨仕舞処理を丁寧に行うことで、結露や漏水のリスクを下げられます。太陽光パネルを固定するための金具やビスまわりには必ず防水テープやコーキングを適切に施工し、屋根裏の気密シートや断熱材との干渉がないかも確認します。

特に木造リノベーションでは、既存部分との取り合いが複雑になりやすいため、「設置後に雨漏りが発生して断熱材が濡れてしまう」などのトラブルが起きないよう、施工管理を厳重に行うのが大切です。

BEI計算への反映と実例

太陽光発電を導入すると、BEI(一次エネルギー消費量)計算で創エネルギー分が差し引かれる形になるため、結果としてBEI値の大幅な改善が期待できます。たとえば、断熱等級6を満たす外皮性能と高効率設備の組み合わせでBEI0.8程度まで下がっていた住宅に、3kW〜5kW程度の太陽光発電を乗せた結果、最終的にBEI0.6台を達成したという事例も報告されています。

- 実例: 築40年の木造戸建てで、外壁断熱を内付加断熱により120mm分確保し、窓を樹脂サッシへ交換。さらにエコキュートと熱交換換気を導入し、BEIを0.75程度まで抑えた。その後、南面屋根に3.5kWの太陽光パネルを設置したところ、余剰電力を売電しつつ自家消費も増やしてBEI0.65に改善した。夏場の日中にはエアコン稼働しながらも購入電力がほぼゼロになる時間帯があり、結果的に年間光熱費が改修前の4割以下になった。

このように、断熱・省エネ設備とのバランス設計を行ったうえで太陽光発電を追加導入すれば、BEI0.7以下をより確実にクリアできる可能性が高まります。

ここでは、戸建住宅を高断熱・省エネ化するうえで欠かせない「補助金の活用方法」について、特に近年注目されるサステナブル建築物等先導事業(以下「先導事業」)を中心に取り上げます。初期投資がかさみがちな高性能リノベーションを進めるうえで、国の補助制度をどう使いこなせばよいか、その具体的な条件や申請フローを整理するとともに、実際の施工計画との兼ね合いを検討していきます。木造住宅を断熱等級6・BEI0.7以下といった高い水準へアップグレードするためには、それ相応の費用負担が伴いますが、補助制度によって一部コストが軽減されることで、高性能化と長期的な経済メリットを同時に得ることが可能です。本章を通じて、木造リノベーションにおける補助金活用の要点をしっかり押さえ、より効果的なリフォーム計画を立てていただくことを目指します。

ここでの目的

- 先導事業をはじめとした主要な補助制度の概要や目的を把握し、リノベーション時に最大限活用するための基礎知識を得る。

- 断熱等級6・BEI0.7以下といった水準を満たす工事内容を整理し、それらが補助金の対象となるかどうかを見極める判断材料を身につける。

- 申請のタイミングや書類作成、スケジュール調整の要点を把握し、木造リノベーションと補助金手続きを同時にスムーズに進めるためのノウハウを獲得する。

サステナブル建築物等先導事業の概要と活用メリット

先導事業の目的と背景

サステナブル建築物等先導事業は、国土交通省が推進する省エネルギー・脱炭素化に向けた補助制度の一つです。技術的に先進性の高い改修や、新しい省エネ技術の普及拡大を目的としており、旧来の住宅エコポイント制度などに比べて、高度な性能要件を満たす案件が対象となりやすい点が特徴です。

先導事業の主な狙いは以下の通りです。

-

先進技術の導入促進

断熱性や耐久性、再生可能エネルギー設備など、多角的な視点で建築物の性能を高める取り組みを評価します。ZEH水準以上の断熱性能を備えたリノベーションにも重点を置き、BEI値や断熱等級の向上を図る計画が歓迎されます。 -

事例蓄積と市場啓発

新築に比べて難易度が高いとされる木造戸建の性能向上事例を増やし、工務店や設計事務所、施主が利用しやすいノウハウを普及させることが目的です。とりわけ既存住宅を断熱等級6、BEI0.7以下まで引き上げた事例は高い評価を受け、次に続くプロジェクトの手本となります。 -

BEI0.7以下を狙う際の重要性

BEIが0.7以下という高い目標を達成するには、外皮性能(断熱・気密)と設備性能を徹底的に強化する必要があります。窓交換や断熱材の厚み増加、熱交換換気や高効率給湯器の導入など、複数の改修要素を総合的に計画することで、先導事業の趣旨に合致した案件として申請できる可能性が広がります。

補助対象となる主な改修項目

先導事業で補助対象となる工事内容は、断熱や省エネ化を中核に据えながら、建物全体の性能向上を狙うプロジェクトが一般的です。具体的には以下のような改修が多く見られます。

- 外皮断熱の強化

外壁・屋根・床下への断熱材追加、既存窓の交換・内窓設置などを含むトータルな断熱改修が高く評価されます。 - 高効率設備の更新

ハイブリッド給湯器やエコキュート、熱交換換気などの省エネ性能が高い設備導入は、BEI値を大きく改善できる要素です。 - 再生可能エネルギーの活用

太陽光発電や蓄電池、V2H(車両活用)システム導入など、化石燃料の消費を削減する取り組みも重視されます。 - 建物寿命延伸のための補強

耐震補強や劣化対策によって建物の長寿命化を図る工事も、総合的なサステナビリティ向上策として歓迎されます。 - 他制度との連携

「先進的窓リノベ」などの個別補助制度や自治体の独自支援策と併用を検討する場合、要件の重複可否を事前に確認することが重要です。

申請プロセスと採択率向上のポイント

国の補助金事業は、多くの場合「公募→審査→採択」という手順で進められます。先導事業においても同様で、以下の点を抑えておくと申請がスムーズになり、採択の可能性を高められます。

- 公募期間とスケジュールの把握

事前に募集開始・締切日を確認し、リノベーション計画の着工時期と矛盾がないよう調整しておく必要があります。 - 断熱性能やBEI値の計算根拠の明確化

設計段階で図面や設備仕様を固め、BEI算定用の計算ソフトなどを用いて根拠を示すことが肝要です。 - 技術的先進性や地域性のアピール

既存木造住宅の構造を活用した高断熱リノベ、地域材の利用や独自の施工法など、他の事例にはない特徴を強調するとプラス評価につながります。 - 信頼できる施工体制

高度な断熱改修や設備工事を実践した実績のある施工店と組むことで、書類作成の手間や施工品質への不安を大幅に軽減できます。

具体的な補助金活用術と実務ポイント

リノベーション計画と補助金申請のタイムライン

補助金を上手に活かすには、以下のようなステップでスケジュールを検討するのが一般的です。

- 現状調査とプラン作成

まずは住宅の状態を診断し、断熱・気密・耐震などの課題と目標値を確認します。この段階で先導事業の公募期間や要件を把握しておき、応募に向けた初期プランを立案します。 - 設計・BEI試算

具体的な改修仕様を決め、専門ソフトで断熱性能やBEI値を算定。計画通りの数値をクリアできなければ、材料や設備の再検討が必要です。 - 申請書類の準備

図面や設備カタログ、計算書、先導性を示す書類などをまとめ、公募要項に沿って提出します。 - 審査結果と着工タイミング

多くの場合、補助金の審査結果通知前に着工すると補助対象外となるため、通知を待ってから工事をスタートします。 - 施工・中間報告

工程中に大幅な仕様変更がある場合は、再度補助金事務局と協議が必要になることもあります。 - 完了検査と支払い手続き

竣工後の検査に合格したうえで書類を提出し、最終的な補助金額が決定します。資金計画としては、補助金は後払いのケースが多い点に留意が必要です。

補助金と併用可能な制度・優遇措置

先導事業と組み合わせられる可能性のある制度・措置には、以下の例があります。

- 住宅ローン減税

省エネや耐震性能向上を伴うリフォームであれば、減税対象になるケースがあります。 - 自治体の補助金

地域独自の助成や、空き家再生支援などと併用できる場合もあるため、住んでいる自治体の制度を要確認。 - エコキュートや太陽光発電の補助金

エネルギー消費を抑える設備を導入すると、国や電力会社による別枠の補助を受けられる場合があります。 - 固定資産税の減額

断熱改修後、一定基準を満たすと固定資産税が数年間軽減される制度を実施している自治体も少なくありません。

ただし、複数の公的制度を同一工事に対して同時に利用できない「重複不可」の規定が設けられていることもあるため、各制度の要項を確認し、優先度やメリットを比較して最終的にどれを選択するか判断しましょう。

実際の施工例と活用成果

以下に、先導事業での直近採択事例を簡単に見てみます。

-

築30年以上の木造住宅(約100㎡)

- 改修内容: 外壁・屋根の断熱強化、樹脂サッシ+トリプルガラスへ交換、熱交換換気の導入、3kW規模の太陽光発電を設置

- BEI: 改修前1.2 → 改修後0.69

- 補助金: 先導事業で最大枠に近い補助を獲得し、耐震補助との併用も行った結果、総工事費の約25%をカバー

- 成果: 暖房費・冷房費の大幅削減に加え、夏場の日中は売電収入も得られるようになり、快適性と経済性の両面でメリットが大きかった。

-

築40年の木造2階建て

- 改修内容: 間取り変更と同時に床下・壁・屋根全域へ断熱材を追加。窓を断熱性の高い製品に総取り替えし、エコキュート・高効率エアコンの更新も同時進行

- BEI: 改修前1.3 → 改修後0.72

- 補助金: 先導事業に応募し、約180万円の補助を受ける。さらに自治体独自のエコ改修支援も活用し、当初予想より質の高い断熱材・設備を導入できた

- 成果: 冬場の暖房負荷が激減し、室内の温度ムラが解消。長年の課題だった結露も大幅に改善され、健康面にも好影響を与えた。

これらの事例が示すように、補助金のおかげで性能面のハードルを一段高いレベルに引き上げられるケースが多く、その分光熱費削減や住環境の向上が大きく期待できます。

手続きや審査での失敗を防ぐコツ

補助金活用には多くのメリットがある一方、以下の点に注意しないと採択取り消しや補助金の減額が起こりえます。

- 着工のタイミング

先導事業の場合、基本的に「採択決定後に工事開始」がルールです。先走って工事を始めると対象外になるリスクが高いため、スケジュールには細心の注意を払います。 - 仕様変更の報告

工程中に大きな設計変更が生じた場合は、事務局への相談と再審査が必要になることも。無断変更は不交付の原因となります。 - 必要書類の取りそろえ

工事前・工事中・工事後の写真や納品書、各種検査結果など、提出が求められる資料は多岐にわたります。撮影も含めて現場担当者と協力し、漏れのないよう管理しましょう。 - プロのサポート活用

過去に先導事業で採択経験のある施工店や設計事務所なら、書類作成や実績報告の手続きをスムーズに進められるノウハウを持っています。積極的に相談することで、失敗リスクを低減できます。

ここでは、断熱等級6・BEI0.7以下を目指すうえで大切な「段階的な改修アプローチ」について解説します。木造戸建て住宅は構造や築年数によって状態が大きく異なるため、一度にすべてを高性能化するのが望ましいとはいえ、予算や生活スタイルの都合から段階的に改修を進める方が現実的なケースも少なくありません。その際に重要なのは、「最終的に断熱等級6・BEI0.7以下の目標を達成する」という全体像を失わずに、各ステップを計画的に実行することです。本章では、リノベーションの順序や工程をどのように組み、どの部分から手をつければ効率よく省エネ化を進められるのかを、具体的な施工事例とともに示します。

ここでの目的:

- 部位別・機能別に改修を分割する場合のメリット・デメリットを理解し、失敗や無駄を最小限にするための考え方を把握する。

- 断熱・窓・設備機器・太陽光発電・補助金申請の各要素をどのタイミングで行うかを整理し、最終的にBEI0.7以下を達成する計画が組めるようになる。

- 実際の施工上でよくある「途中で計画が変わる」「予算が増減する」といった事態に柔軟に対応するためのノウハウを学ぶ。

改修優先順位の考え方

ここでは、限られた予算や段階的な進行を前提とする場合に、「どこから改修を始めるべきか」を考えるための基本的な優先順位を解説します。木造リノベーションでは、耐震補強や水回り更新といった機能面の課題と並行しながら、外皮性能(断熱・気密)を引き上げるのが鍵です。しかし、窓交換や設備機器の省エネ化を先行するのか、あるいは屋根・壁の断熱を先に行うのかなど、施工手順の組み方を誤ると、予算オーバーや施工不良のリスクにつながることもあります。本セクションでは、リノベ経験豊富な専門家の視点から「外皮・窓・設備・創エネを段階的にアップグレードする際の要点」を整理し、さらに補助金申請との関係も説明します。

外皮性能を最優先とする理由

断熱等級6・BEI0.7以下を最終目標とする以上、まずは外皮性能の向上(断熱・気密)が重要であることは言うまでもありません。外皮とは「壁、屋根、床、窓、ドア」など建物を包むすべての要素を指し、そこからの熱ロスを最小限に抑えられれば、以降の設備や創エネで高い効果を得やすくなります。

- 壁・屋根・床の断熱

- 既存の下地や柱・梁の状態を確認しつつ、グラスウールやフェノバボードを追加する内付加断熱工法、あるいは外張り断熱工法を部分的に採用します。

- 段階的に行う場合、まずは屋根や天井断熱を先行し、後日外壁をリニューアルするケースも多いです。雨漏り対策や耐震補強と同時に行うメリットも大きいです。

- 窓の断熱強化

- 単板ガラスやアルミサッシのままだと、せっかく壁や天井を断熱強化しても効果が半減します。窓は熱損失が最も大きい箇所ゆえ、「予算が限られているが、まず窓だけは高性能に替える」という先行投資も十分に検討価値があります。

- 内窓の設置やサッシ交換を先行した場合、後から外壁リニューアルする際に窓周りとの取り合いを再調整する可能性があるため、施工会社と事前に段取りを打ち合わせることが欠かせません。

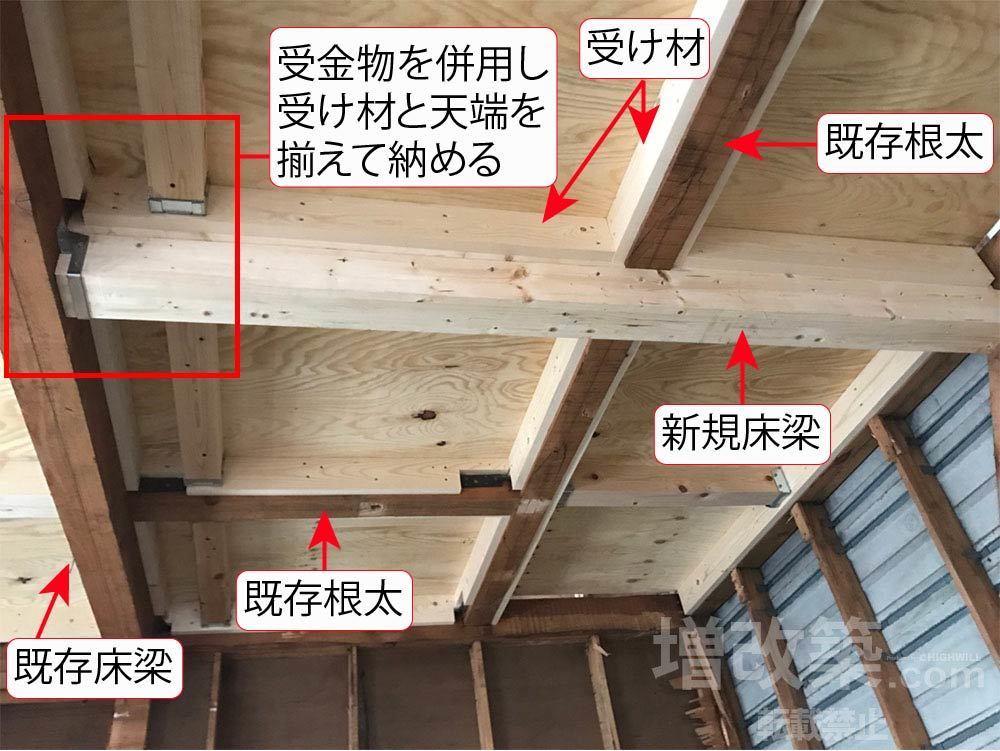

耐震補強との同時進行

木造住宅で築年数が経過している場合、耐震性能の不足や柱・土台の劣化が見つかることがあります。そこで、耐震補強と断熱改修をまとめて実施するのが費用面・工期面・施工精度の面で有利となります。壁を開けるタイミングが同じであれば、構造補強と断熱材の充填を一括して行いやすいのです。一度開口してから再び解体しないと補強ができない、という無駄を省ければ、段階的改修の手戻りを最小限に抑えられます。

設備・創エネは外皮性能とセットで考える

外皮性能が底上げされると、冷暖房負荷が格段に減るため、省エネ設備や太陽光発電の効果が最大化します。逆に、外皮が十分に断熱されていない状態で最新設備を導入しても、結果が思うように出ない可能性が高いです。

- 給湯器や換気システムの後付けタイミング

- 例えば、ハイブリッド給湯器やエコキュートを先に導入すると、配管ルートが固定され、その後に断熱リフォームを行う際に配管周りを再施工する手間が増えるかもしれません。

- しかし、給湯器が故障して急いで交換が必要な場合は、ベストなタイミングを待てないこともあり得ます。その場合は将来的な外皮改修の妨げになりにくい配管計画を意識し、かつ補助金の対象となる高効率機種を選択するなど工夫が必要です。

- 太陽光発電の設置時期

- 屋根を塗り替えたり葺き替えたりする予定があるなら、同時に太陽光パネルを設置すると足場の二重組みを防げます。

- また、断熱・窓改修でBEIをある程度下げた後、最終段階で太陽光パネルを載せれば、BEI0.7以下の目標を一気にクリアできる可能性が高まります。予算や屋根の状態を考慮しつつ、最も効果的なタイミングを見極めることが大切です。

補助金と段階的アプローチの調整

前項で述べた「サステナブル建築物等先導事業」や各種補助金を利用する場合、原則として一度の工事スパンで計画をまとめることが求められます。段階的改修を行う場合でも、複数期に分けた補助金申請が可能かどうかは制度ごとに異なるため、必要に応じて行政や専門家に相談しましょう。

一方で、先行して窓交換だけ補助金申請し、後日断熱工事も別枠で申請できるケースも存在します。制度を組み合わせる際は「どういう工事内容なら別の補助枠で実施可能か」を確かめながら、全体計画を立てるのが賢明です。

施工工程の実際と事例:段階的にBEI0.7以下を目指す方法

ここでは、実際に段階的な改修が進められた施工事例を取り上げながら、工程や費用配分、工期の管理方法を解説します。一度にフルリノベが難しい場合や、住みながら改修を行うケースで特に注意すべき点を示し、「どの工程を最初に、どの工程を後回しにすれば整合性を取りながら最終的にBEI0.7以下を実現できるのか」を具体的にイメージできるようにします。また、実際に現場で生じやすい想定外のトラブルや追加費用にどう備えるかも重要なポイントです。

段階的アプローチの具体例

事例1:屋根改修+窓先行交換 → 後日設備更新

- 背景と課題

- 築30年の木造戸建て。屋根からの雨漏りがあり、早急に補修が必要。窓もアルミサッシ単板ガラスで冬場結露が深刻。

- 耐震補強・内部リフォーム・給湯設備の更新を含めて本格的な改修を検討中だが、一気に行う予算が今すぐは組みにくい。

- 段階的計画

- 第1段階:屋根葺き替え+小屋裏断熱強化、並行して外壁面の窓交換(樹脂サッシ+Low-E複層ガラス)を優先的に実施。これだけでUA値(外皮性能)を大きく改善。雨漏り対策と窓改修が進むため、冬季結露も大幅軽減。

- 第2段階:半年後〜1年後を目処に壁・床の断熱工事と耐震補強を行い、必要に応じて給湯器やエアコンを高効率機種にリプレイス。

- 成果とポイント

- 第1段階終了後にもある程度の断熱性能向上が体感できるため、施主様のモチベーションが維持しやすい。

- 補助金については、第1段階では先進的窓リノベ等の制度を活用し、第2段階では断熱改修用の補助金を別途申請。うまく組み合わせることでトータルコストを削減。

- 最大の難所は、第2段階の際に「既に新調した窓や屋根への影響を最小限に留める」工事手順の計画。壁や床の断熱リフォームで窓枠との取り合いが生じる可能性があるため、あらかじめ将来の断熱厚みを想定した窓枠寸法を設定しておくなど、先読みした施工が重要となる。

事例2:内部リフォーム優先 → 後期で太陽光発電+外装一体工事

- 背景と課題

- 築40年超の木造住宅。キッチンや浴室など水回りが老朽化し、家族構成の変化で間取りを大きく変えたい希望がある。

- 太陽光発電も興味があるが、先に内部改修や耐震補強を済ませたい。屋根も数年後にメンテナンス予定。

- 段階的計画

- 第1段階:内装や水回りのリノベーション、耐震補強を同時に行いつつ、壁・床の断熱材を可能な範囲で強化。エアコン・給湯器を高効率タイプに更新。

- 第2段階:3〜5年後をめどに屋根葺き替え+外張り断熱+太陽光発電導入。室内側からの断熱工事はすでに完了済みのため、外周部の外装リニューアルに集中できる。

- 成果とポイント

- 第1段階では室内環境の快適性が大きく向上し、BEI値もある程度下がるが、最終目標の0.7以下までは届かない見込み。

- 第2段階で太陽光発電と外張り断熱をまとめて施工し、外装全体を新調する。足場費や工期をまとめることで、合計コストを抑えられるメリットがある。

- 耐震補強を先行しているので、大規模な屋根工事の際にも構造的に安心して進めやすい。

住みながらのリノベと工程管理

段階的改修を選択する施主様の多くは「住みながら工事を進めたい」ケースが多いです。しかし、断熱改修には壁や床、天井を大きく開口する作業が伴うため、施工範囲が広いほど生活スペースへの影響は無視できません。

- 居住スペースの確保

- 1階を工事しながら2階で生活する、あるいは部屋をローテーションしながら順次改修するなど、作業エリアを段階的に区切る工夫が必須です。

- 大掛かりな外張り断熱や屋根改修では建物全体を足場で囲うため、勝手口や駐車スペースの導線確保にも注意が必要です。

- 騒音・粉塵・振動対策

- 解体作業や工具使用が集中する時期は騒音と振動が大きくなるため、近隣対応の計画も重要です。作業日程を細かく区切っておくと、住人と近隣の負担を均等にしやすいでしょう。

- 工程管理と業者間連携

- 大工、電気、設備、内装、塗装など、多数の業者が出入りするなか、段階的に工程を組み替えるのは高度な調整力が求められます。

- **管理者(現場監督もしくは工務店)**と施主がこまめに打ち合わせを行い、「どの区画をいつ開放し、どこを次に改修するのか」を周知徹底することが不可欠です。

追加費用とトラブルを防ぐための準備

段階的に改修を進めていると、最初の施工中に見つからなかった不具合(シロアリ被害、土台の腐食など)が後の工事で露呈する可能性があります。加えて、補助金申請を見越して仕様変更や工期調整が発生すると、追加費用が生じる場合も考えられます。

- 予備費の設定

- 一般的には総工事費の10〜20%程度を予備費として見込んでおくと安心です。段階的改修だと、後期の工事内容や費用が変動しやすいため、あらかじめ余裕をもった資金計画を立てましょう。

- 都度の契約書・見積書の確認

- 第一段階と第二段階で施工業者が異なる場合や、同じ業者でも改修内容が大きく異なる場合は、その都度契約書と見積書を作成します。口頭だけの説明だと誤解が生まれやすいので、書面に明確に落とし込み、追加工事の単価や補償範囲を確認しましょう。

- 施工後の性能確認(気密測定など)

- 段階的に外皮改修を進める際は、中途の段階でも気密測定やサーモグラフィを活用して施工精度をチェックするのが理想的です。早い時期に不具合や隙間を見つけて修正すれば、後から手遅れになるリスクを減らせます。

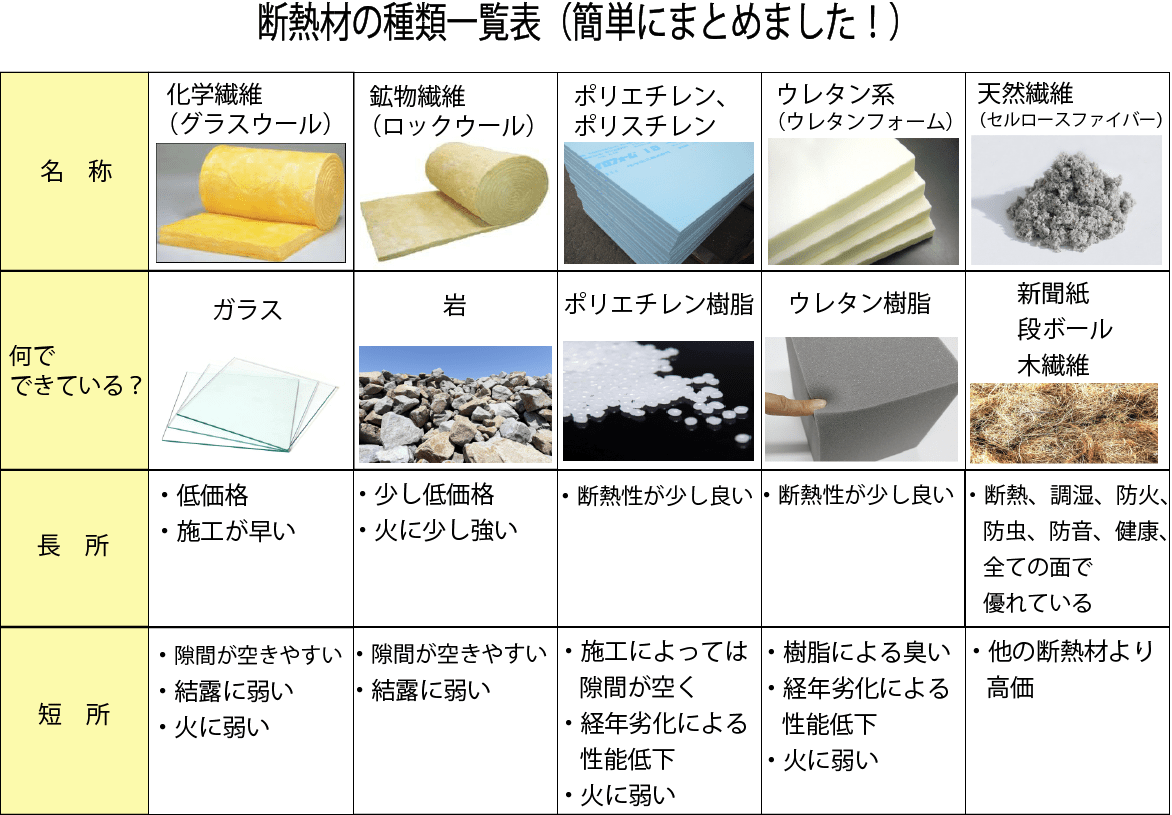

断熱材の種類と長所と短所

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)