戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP >木造リノベーションの“全”疑問に答える|匠が教える383の知恵

更新日:2025/12/24

木造リノベーションの“全”疑問に答える|匠が教える383の知恵

【序章】:あなたの「不安」の正体は、“知らない”ということ

第1部:【基礎知識編】全ての旅は、言葉を知ることから始まる(Q1-Q30)

第2部:【耐震編】命を守る、“絶対”の知識(Q31-Q70)

【章の概要:生存確率を「科学」で支配する】

結論から申し上げます。本物の耐震補強とは、法律で定められた最低基準(評点1.0)をクリアして「合格」をもらうことではありません。震度7クラスの巨大地震が二度、三度と襲ってきた後も、避難所へ行かずに「そのまま自宅で住み続けられる」こと――すなわち「評点1.5(耐震等級3)」を、科学的根拠に基づいて実現することです。

第2部では、地震大国日本において、あなたと家族の命を守り抜くための「絶対の知識(OS)」を網羅します。

500棟以上の解体現場を見てきた私だからこそ語れる「基礎補強の不都合な真実」から、繰り返す余震を無効化する「制震」の最新プロトコルまで。ここを読み終えた時、あなたは地震への漠然とした恐怖を、家族を守るための「冷徹な戦略(アクション)」へと書き換えているはずです。

1. 我が家の「現在地」と「リスク」を知る(基準・診断 Q31-Q40)

耐震補強の第一歩は、あなたの家が背負っている「宿命(OSのバージョン)」を知ることです。

「旧耐震」「新耐震」「2000年基準」――。

どの建築規約の下で生まれたかによって、家が抱える脆弱性は劇的に異なります。

ここでは、法律のバグとも言える「既存不適格」の真意や、プロが行う「耐震診断」の深淵を解説します。

まずは、表面上の美しさに逃げる前に、家の「カルテ」を正しく読み解くための知性を手に入れてください。

-

➡️[Q31] 「既存不適格」って、どういう意味ですか? (「違法」ではないが「未完成」。今の規約に適合しないリスクの正体。)

-

➡️[Q32] 「旧耐震」と「新耐震」って、何が違うんですか? (1981年の境界線。設計思想における「致命的なパッチ」の有無を解体する。)

-

➡️[Q33] 昭和56年6月1日以降の家なら、安心ってことですか? (新耐震という名の盲点。81-00住宅に潜む「結束力(金物)」の脆弱性。)

-

➡️[Q35] 「耐震診断」では、具体的に何を調べるんですか? (壁の裏、床下の闇。匠の眼と計算機が暴き出す、家の「真の体力」。)

-

➡️[Q40] 評点が「1.0未満」だと、どうなるんですか? (生存率のデッドライン。倒壊というシステムクラッシュを数値で予見する。)

2. 弱点を治療する「三位一体」の技術(基礎・壁・金物 Q41-Q55)

木造住宅の耐震性は、「基礎」「壁」「金物」の3つのバランス(三位一体)で決まります。

特に私たちが執拗にこだわり、多くのリフォーム会社が見て見ぬふりをするのが「基礎」です。

鉄筋が入っていない「無筋基礎」に対し、どのような「構造外科手術」を施すべきか。

建物のねじれを計算する「偏心率」のデバッグや、柱が抜けるのを防ぐ「N値計算」という名の実行命令まで。

表面的な「化粧直し」ではない、骨格からの再生技術を解き明かします。

-

➡️[Q41] 「基礎補強」って、絶対に必要なんですか? (土台が腐れば家は死ぬ。見えない足元に投資する者だけが、真の安全を手にする。)

-

➡️[Q42] 「無筋基礎」って、どういう状態のことですか? (鉄筋という骨のないコンクリート。震度7の引き抜き力に耐えられない物理的限界。)

-

➡️[Q45] 「壁の量」と「壁の配置」、どっちが重要ですか? (量よりバランス。家の重心を狂わせない「剛心の配置規約」。)

-

➡️[Q48]、どうなるんですか? (地震で家が「ねじ切れる」。計算なき壁の増設が招く、最悪のエラー。)

-

➡️[Q50] 「N値計算」って、何のためにやるんですか? (柱が土台から抜ける「ホゾ抜け」の防止。接合部の通信エラーを金物で塞ぐ。)

3. 「倒壊しない」の、その先へ(等級3・制震 Q56-Q65)

「震度7でも倒れない」――。それは、最低限の目標に過ぎません。私たちが目指すのは、「震度7の後も、生活が止まらない」家です。 建築基準法ギリギリの「耐震等級1」と、私たちが絶対規約とする「耐震等級3(評点1.5)」の間に横たわる、生存の断絶。そして、繰り返す余震という「波状攻撃」のエネルギーを吸収する「制震ダンパー」の役割。熊本地震の教訓というエビデンスから導き出された、避難所を拒否し「自宅という城」を守り抜くためのロードマップです。

-

➡️[Q56] なぜ、評点「1.5」(耐震等級3)を目指すべきなんですか? (防災拠点と同等の強さ。震度7が二度来ても住み続けられるという「確信」。)

-

➡️[Q57] 熊本地震で、耐震等級2の家も倒れたって本当ですか? (想定外を想定する。等級3だけが生き残ったという「残酷な事実」。)

-

➡️[Q60] 「制震」と「耐震」って、どう違うんですか? (「耐える」と「いなす」。家のダメージを累積させないためのレイヤー分け。)

-

➡️[Q61] 制震ダンパーだけ付ければ、安心ですか? (補強なき制震は無意味。強固な「箱」があって初めて機能する制震の真実。)

-

➡️[Q65] 築40年の家でも、耐震等級3は取れますか? (不可能を可能にする技術。レガシーな構造を最新OSへアップデートする手法。)

4. 特殊な弱点と、賢いコストダウン(応用・費用 Q66-Q70)

「吹き抜け」という空間の広がりと、耐震性は両立できるのか?

「ビルトインガレージ」という1階の空洞をどうデバッグするのか?

構造的な弱点(脆弱性)を持つ家への特殊対策から、シロアリ被害という「ウイルス」への対処、そして「補助金」や「地震保険」という原資をハックする方法まで。

技術的な難問と、現実的な費用の問題を同時に解決し、後悔のない耐震改修を完遂するための「知恵の集大成」です。

-

➡️[Q66] 耐震補強で、間取りに制約が出ますか? (構造と意匠の対立。デザインを殺さずに安全をビルドする匠の計算術。)

-

➡️[Q67] ビルトインガレージの耐震性が、心配です。 (1階の欠落。門型フレームや特殊補強で、空洞というバグを修正する。)

-

➡️[Q68] 屋根が重いと、地震に弱いって本当ですか? (重力という負荷。瓦から軽量屋根への変更が、家の慣性力をどう変えるか。)

-

➡️[Q69] シロアリの被害があると、耐震性は落ちますか? (構造を蝕むステルス・バグ。木材の欠損を補い、強度を回復させる再建術。)

-

➡️[Q70] 自治体の耐震補助金って、誰でも使えるんですか? (公的資金のハック。あなたの投資を支える「制度という武器」の使いこなし方。)

『木造リノベーションの“全”疑問に答える|匠が教える460の知恵』

500棟以上のスケルトンリノベーションの知見を網羅!

リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

『木造リノベーションの"全"疑問に答える|匠が教える460の知恵』は、10部構成(基礎知識編・耐震編・断熱編・費用・補助金編・計画・業者選び編・間取り・デザイン編・難関・特殊事例編・法律・その他編・プロセス可視化編・地域別最適化編)の全460問構成で、木造性能向上リノベーションに必要な全知識を網羅的に解説します。

500棟以上の経験と20,000件の相談実績を凝縮した、他とは一線を画する、まさに「知の羅針盤」、「日本の住宅再生における最大のナレッジベース(知の集積地)」と呼ぶべき内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

第1部:【基礎知識編】全ての旅は、言葉を知ることから始まる

■ 役割とコンセプト:知のマイグレーション

【役割:プロと対話するための「共通言語」の授与】

このパートの役割は、リノベーションという迷宮に足を踏み入れたあなたの頭の中を整理し、技術者と情報の非対称性を解消することにあります。多くの検討者が「何を信じていいか分からない」と立ちすくむのは、判断基準となる「言葉の定義」が業界側で意図的に曖昧にされているからです。ここを読み終える時、あなたは漠然とした不安を抱える「知の迷子」から、物理的根拠とロジックという地図を手にした「賢明な探求者」へと進化しているでしょう。

【コンセプト:感情的な不安を、論理的な確信へ】 リフォームという「過去(新築時)への回帰」から、リノベーションという「未来への投資」へ。家を単なる箱ではなく、命を守る「OS(性能)」と暮らしを彩る「アプリ(意匠)」に分離して考える思考のフレームワークを構築します。

記事(全30本):

➡️Q1. 「リフォーム」と「リノベーション」って、結局何が違うんですか?

➡️Q2. 「フルリフォーム」と「スケルトンリフォーム」は、同じ意味で使っていいですか?

➡️Q3. 「性能向上リノベーション」って、普通のとは何が違うんですか?

➡️Q4. なぜ、わざわざ性能を向上させる必要があるんですか?

➡️Q5. 「耐震等級」って、よく聞くけど、一体何ですか?

➡️Q6. 「断熱等級」が高いと、どんないいことがあるんですか?

➡️Q7. 「気密性(C値)」が重要って、本当ですか?

➡️Q8. Ua値って、何を表す数字ですか?

➡️Q9. 「HEAT20」って、何かの基準のことですか?

➡️Q10. 木造住宅って、そもそも何年くらい住めるものなんですか?

➡️Q11. 日本の家の寿命が、欧米に比べて短いって本当ですか?

➡️Q12. 「在来工法」と「ツーバイフォー」、うちの家はどっち?

➡️Q13. リフォーム会社と工務店、何が違うんですか?

➡️Q14. 設計事務所に頼むメリットって何ですか?

➡️Q15. 「スケルトン&インフィル」って、どういう考え方ですか?

➡️Q16. 木造、鉄骨造、RC造、リフォームで一番自由なのはどれ?

➡️Q17. 「長期優良住宅」って、リフォームでも認定されるんですか?

➡️Q18. 家の「資産価値」って、リフォームで本当に上がりますか?

➡️Q19. 「減築」という選択肢もあるって本当ですか?

➡️Q20. 「現況調査」では、具体的に何を調べるんですか?

➡️Q21. 「インスペクション」と「耐震診断」は別物ですか?

➡️Q22. 木造住宅の寿命:「30年で建て替え」は本当か?正しい寿命と長持ちさせる方法

➡️Q23. 築年数別リフォーム戦略:築20年・30年・40年・50年で何をすべきか

➡️Q24. 中古住宅購入+リノベのメリット・デメリット:新築との徹底比較

➡️Q25. 住宅ローンとリフォームローンの違い:金利・審査・返済期間の比較

➡️Q26. リノベーション vs 建て替え:費用・期間・メリットの徹底比較

➡️Q27. 古い家の「住みながらリフォーム」は可能か?費用・ストレス・施工品質をプロが徹底比較

➡️Q28. 工務店・ハウスメーカー・設計事務所の違い:増改築.comが選ばれる理由(500棟の実績から見る強み)

➡️Q29. リノベーション済み物件の注意点:見た目に騙されない7つのチェックポイント

➡️Q30. 相見積もりの正しい取り方:比較すべき項目と失敗しない業者選び

第2部:【耐震編】命を守る、"絶対"の知識

■ 役割とコンセプト

【役割:生存確率を「科学的確信」で支配する当事者への変革】

このパートの役割は、地震という自然現象に対する「漠然とした恐怖」を、建築物理学に基づいた「制御可能なタスク」へと分解することです。リフォーム瑕疵保険という「経済的守り」から始まり、独自の「7つのセキュリティ・ゲート」による「物理的守り」まで。読者は、この部を終える時、自身の家を「ただ住む場所」から、家族の命を守り抜く強固な「シェルター(スケルトン)」へと再構築するための、明確な意志決定基準を習得します。

【コンセプト:情緒的な「安心」を、科学的な「確信」へ】

コンセプトは、「根拠なき神話の解体と、三位一体による安全の再起動」です。「ベテランの勘」を構造計算でデバッグし 、「見た目の綺麗さ」を評点・偏心率・N値という数値で上書きします 。特に、他社が避ける「無筋基礎へのRC補強」を避けて通れない絶対規約として定義ますします 。

記事リスト(全40本):知の「構造外科手術」全行程

【導入:経済的・構造的セキュリティ】

➡️Q32. リフォーム瑕疵保険とは?: 工事後のトラブルに備える「経済的セキュリティ」

➡️Q33. 耐震・断熱・防音の優先順位: 限られた予算で「命」を最優先にする投資規約

【診断編:家の“カルテ”を読み解く】(ガイド第1部)

第3部:【断熱編】健康と快適を、"科学"する

役割とコンセプト:「冬は寒く、夏は暑い」という、長年の「我慢」からあなたを解放し、家族の健康寿命を延ばすための科学的根拠を提示します。この部は、木造リフォームにおける断熱を「贅沢品」から、家族の健康を守る「必須の投資」へと、あなたの価値観を根底から覆すことを目指します。

記事(全35本):

第4部:【費用・補助金編】お金の"不安"を、"希望"に変える

役割とコンセプト:家づくりで最もリアルな「お金」の不安に、どこまでも正直に向き合います。費用の不透明性を完全に排除し、賢い資金計画の術を授けることで、あなたの経済的な不安を、実現可能な「希望」へと転換させるためのパートです。

記事(全75本):

➡️Q106. スケルトンリフォームの総額費用:面積別・築年数別の相場

➡️Q107. 坪単価表示の罠:なぜ会社によって金額が大きく違うのか

➡️Q108. 見積書の読み方:諸経費・現場管理費の内訳を理解する

➡️Q109. 予算2000万円でできること:性能向上リノベの実現範囲

➡️Q110. 予算3000万円の完全分離二世帯:間取りと仕様のモデルプラン

➡️Q111. 解体後の追加費用リスク:想定外を最小限にする方法

➡️Q112. 性能を落とさずコストダウン:賢い予算配分のコツ

➡️Q113. 住宅省エネ2025キャンペーン:補助金の種類と申請方法

➡️Q114. こどもエコすまい支援事業:対象工事と補助額

➡️Q115. 先進的窓リノベ事業:内窓・サッシ交換で最大200万円

➡️Q116. 耐震改修補助金:自治体の助成制度を使う

➡️Q117. 長期優良住宅化リフォーム推進事業:最大250万円の補助

➡️Q118. 介護保険の住宅改修費:バリアフリー工事で最大20万円

➡️Q119. 補助金の併用ルール:複数制度を同時に使えるか

➡️Q120. 補助金申請の流れ:いつ・誰が・何をするのか

➡️Q121. リフォームローンの種類:金利・審査・借入期間の比較

➡️Q122. 住宅ローン残債がある場合:借り換えとリフォームローン

➡️Q123. 親からの資金援助:贈与税の非課税枠を使う

➡️Q124. 住宅ローン減税:リフォームでも使える条件

➡️Q125. 固定資産税の減額:耐震・省エネリフォームで税金が安くなる

➡️Q126. 建て替えvs リノベーション:総額費用の徹底比較

➡️Q127. 建て替えの見えないコスト:解体・登記・税金・仮住まい

➡️Q128. 性能向上リノベは高い?:長期的なコストパフォーマンス

➡️Q129. 設計料の相場:工事費の何%が適正か

➡️Q130. 相見積もりの正しい取り方:何社から取るべきか

➡️Q131. 値引き交渉の是非:適正価格を見極める方法

➡️Q132. 契約後の仕様変更:追加費用が発生するタイミング

➡️Q133. 支払いスケジュール:着手金・中間金・完成金の割合

➡️Q134. 仮住まい費用の相場:期間別の予算目安

➡️Q135. 引っ越し費用を抑える:2回の引っ越しを効率化

➡️Q136. 予備費はいくら必要?:総予算の10-15%が目安

➡️Q137. 概算見積もりvs本見積もり:それぞれの役割と精度

➡️Q138. コスパ最強のリフォーム:費用対効果ランキング

➡️Q139. 資産価値が上がるリフォーム:売却時に評価されるポイント

➡️Q140. グリーンリフォームローン:省エネ性能で金利優遇

➡️Q141. 相続した実家のリフォーム:税金で注意すべきこと

➡️Q142. 分離発注で費用削減:メリットとリスク

➡️Q143. 見積書でわかる悪徳業者:要注意の記載パターン

➡️Q144. 契約書の重要項目:トラブルを防ぐチェックポイント

➡️Q145. もったいないお金の使い方:500棟見てきた匠の教訓

➡️Q146. お金をかけるべき場所ベスト3:匠の優先順位

➡️Q147. 逆にお金をかけなくても良い場所:メリハリのある予算配分

➡️Q148. 耐震補強の詳細費用:基礎・壁・接合部の工事費用内訳

➡️Q149. 断熱リフォームの詳細費用:部位別・断熱材別の価格

➡️Q150. 窓交換の詳細費用:内窓・サッシ交換・ガラス交換の比較

➡️Q151. 水回り設備の費用:キッチン・浴室・トイレのグレード別価格

➡️Q152. 外壁・屋根リフォームの費用:材料別・工法別の相場

➡️Q153. 内装リフォームの費用:床・壁・天井の仕上げ材別価格

➡️Q154. 電気・配管工事の費用:見えない部分の重要な投資

➡️Q155. 間取り変更の費用:壁撤去・新設・階段移設の価格

➡️Q156. 二世帯リフォームの費用:完全分離型vs部分共有型

➡️Q157. バリアフリーリフォームの費用:段差解消・手すり・廊下拡幅

➡️Q158. 増築・減築の費用:床面積を変更する場合の相場

➡️Q159. 解体工事の費用:部分解体vsスケルトン解体

➡️Q160. 仮設工事の費用:足場・養生・仮設トイレなど

➡️Q161. 設計・監理費用の内訳:何にいくらかかるのか

➡️Q162. 確認申請費用:建築確認が必要な場合の諸費用

➡️Q163. 測量・地盤調査費用:必要なケースと相場

➡️Q164. 保険・保証費用:瑕疵保険・工事保険・地盤保証

➡️Q165. 諸経費の内訳:現場管理費・一般管理費の適正割合

➡️Q166. 消費税の扱い:リフォーム工事の税込・税抜表示

➡️Q167. ローン諸費用:事務手数料・保証料・印紙代

➡️Q168. 登記費用:表示登記・所有権移転の場合

➡️Q169. 火災保険の見直し:リフォーム後の評価額変更

➡️Q170. 家具・家電の買い替え費用:忘れがちな追加出費

➡️Q171. カーテン・照明の費用:新しい間取りに合わせた購入

➡️Q172. 外構・庭のリフォーム費用:駐車場・アプローチ・塀

➡️Q173. 地域別の費用差:都市部vs地方の価格違い

➡️Q174. 季節による費用変動:繁忙期・閑散期の価格差

➡️Q175. 工期短縮の追加費用:急ぐ場合のコスト

➡️Q176. 特殊条件の割増費用:狭小地・高所・アクセス困難

➡️Q177. 既存建物の状態による費用変動:劣化・シロアリ・雨漏り

➡️Q178. 法規制による追加費用:既存不適格・再建築不可

➡️Q179. 近隣対策費用:防音シート・警備員配置

➡️Q180. 最終的な総額を正確に把握する:全費用チェックリスト

第5部:【計画・業者選び編】最高の"パートナー"を見つける旅

役割とコンセプト:最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー(業者)選び」という決断に、揺るぎない「物差し」を提供します。この部を終える時、あなたは、業者に評価されるだけの「お客様」から、自らの基準で本物を見抜く「最高の監督」へと成長しているはずです。

記事(全60本):

➡️Q181. リフォーム計画の始め方:最初に何から手をつけるべきか

➡️Q182. スケルトンリフォームの工期:着工から完成までの期間

➡️Q183. 仮住まいの探し方:マンスリーvs賃貸vsホテル

➡️Q184. どこに頼むべきか:工務店・ハウスメーカー・設計事務所の違い

➡️Q185. 大手vs専門工務店:それぞれのメリット・デメリット

➡️Q186. 大手が木造リフォームを不得意とする理由

➡️Q187. 相見積もりの注意点:金額だけで選んではいけない理由

➡️Q188. 良いリフォーム会社を見抜く質問:プロの見極め方

➡️Q189. 営業マンがいない会社のメリット:直接職人・設計士と話せる価値

➡️Q190. セカンドオピニオンの重要性:複数の専門家に相談する

➡️Q191. 口コミ・評判の信頼度:ネット情報の正しい読み方

➡️Q192. 施工事例の見方:写真から会社の実力を判断する

➡️Q193. 設計事務所に頼むメリット・デメリット:設計監理の価値

➡️Q194. 家族で意見が合わない時:優先順位の決め方

➡️Q195. 親の家をリフォーム:説得のコツと進め方

➡️Q196. プランニングで時間をかけるべきポイント

➡️Q197. ショールーム見学のタイミング:何回行くべきか

➡️Q198. 契約前の仕様確定:どこまで細かく決めるか

➡️Q199. 「できない」と言われた時:本当に不可能かを見極める

➡️Q200. 担当者との相性が悪い時の対処法

➡️Q201. 工事中の現場見学:施主が見るべきポイント

➡️Q202. 現場監督の役割:良い監督の条件

➡️Q203. 腕の良い職人の見分け方:技術力を判断する基準

➡️Q204. 地元工務店のメリット:アフターフォローの安心感

➡️Q205. 遠方の会社に頼むデメリット:距離が与える影響

➡️Q206. 保証とアフターサービスの違い:契約前に確認すべきこと

➡️Q207. 会社が倒産したら:リスクヘッジの方法

➡️Q208. リフォーム失敗談:最も多いパターン

➡️Q209. 成功する人の共通点:どんな考え方を持っているか

➡️Q210. 増改築.comで働く人たち:職人・設計士・コーディネーター

➡️Q211. 賢いお客様の特徴:プロが認める姿勢

➡️Q212. 失敗するお客様のパターン:よくある問題行動

➡️Q213. 夫婦で意見が対立した時の解決法

➡️Q214. 初回相談の準備:何を持参すべきか

➡️Q215. オンライン打ち合わせの可能性:遠方でも契約できるか

➡️Q216. リフォームのトレンド:流行を追うべきか

➡️Q217. SNSでの情報収集:インスタ・Pinterestの活用と注意点

➡️Q218. 信頼できる会社の条件:絶対に外せないポイント

➡️Q219. 増改築.comの無料診断:何をしてもらえるのか

➡️Q220. 営業マンゼロの理由:増改築.comのビジネスモデル

➡️Q221. 一緒に仕事をしたくない業者の特徴:匠の本音

➡️Q222. 最高のパートナーを見つけるコツ:究極の選び方

➡️Q223. 契約を急がせる業者は危険:冷静な判断期間を持つ

➡️Q224. 計画開始の理想的なタイミング:いつから始めるべきか

➡️Q225. 500棟の中で最も感動したお客様の言葉

➡️Q226. 悪徳業者の見分け方:詐欺的手法の実例

➡️Q227. 不当な追加請求を防ぐ:契約書チェックリスト

➡️Q228. 工事中のトラブル対応:問題発生時の連絡フロー

➡️Q229. 完成検査の立会い:チェックすべき項目

➡️Q230. 定期点検の内容:アフターメンテナンスの実態

➡️Q231. 保証書・メンテナンスマニュアルの読み方

➡️Q232. 不具合発生時の対応:保証期間内・外の違い

➡️Q233. OB施主の声:5年後・10年後の満足度

➡️Q234. リフォーム会社の選び方チェックリスト:20項目

➡️Q235. 増改築.comが選ばれる理由:20,000件の相談実績から

➡️Q236. 100%構造計算実施の意味:他社との決定的な違い

➡️Q237. 価格透明化へのこだわり:見積もりの詳細開示

➡️Q238. 直接施工体制のメリット:中間マージンゼロの価値

➡️Q239. 失敗事例の公開:なぜ他社がやらないことをするのか

➡️Q240. 最終的な業者選びの決め手:何を最も重視すべきか

第6部:【間取り・デザイン編】"理想の暮らし"を、描く

役割とコンセプト:性能という強固な土台の上で、あなたの「理想の暮らし」という、世界に一つだけの花を咲かせるための、創造的なヒントを提供します。この部は、家を単なる「箱」としてではなく、あなたの家族の物語を、最も美しく演出する「舞台装置」として、捉え直すきっかけとなるでしょう。

記事(全40本):

➡️Q241. 古い家の暗く細切れな間取りを変える:LDK一体化リフォーム

➡️Q242. 20帖以上の大空間LDK:構造を考慮した壁の撤去方法

➡️Q243. 抜けない柱の対処法:構造柱を活かすデザイン

➡️Q244. リビング吹き抜けの作り方:構造補強とのバランス

➡️Q245. 二世帯住宅の人気間取り:完全分離型・部分共有型・完全同居型

➡️Q246. 1階完結型の間取り:将来を見据えたバリアフリー設計

➡️Q247. 収納不足の解消:適切な収納率と配置計画

➡️Q248. 無垢床のメンテナンス:手入れ方法と経年変化の美しさ

➡️Q249. 自然素材の家:無垢材・漆喰・珪藻土のメリット

➡️Q250. 窓の位置・大きさの変更:採光・通風・プライバシーのバランス

➡️Q251. 家事動線を劇的に改善:回遊動線・ランドリールーム・パントリー

➡️Q252. 人気のキッチンレイアウト:I型・L型・対面式・アイランド

➡️Q253. 回遊できる間取り:ぐるぐる動線のメリット

➡️Q254. 玄関を広く見せる:土間・収納・動線の工夫

➡️Q255. 土間のある暮らし:趣味室・自転車置場・多目的スペース

➡️Q256. 在宅ワーク書斎:集中できる空間づくり

➡️Q257. 室内干しスペース:洗濯動線と乾燥効率を考える

➡️Q258. 勾配天井のメリット・デメリット:開放感vs断熱性

➡️Q259. ロフト・小屋裏収納:活用アイデアと法規制

➡️Q260. バリアフリー設計のポイント:段差・廊下幅・ドア・トイレ

➡️Q261. 階段の勾配を緩やかに:安全性を高めるリフォーム

➡️Q262. 将来の車椅子対応:今から準備できること

➡️Q263. ペットと快適に暮らす:床材・壁材・動線の工夫

➡️Q264. 外観デザインを一新:外壁・屋根・窓・玄関ドアの変更

➡️Q265. 和モダンデザイン:伝統美と現代性の融合

➡️Q266. 照明計画の重要性:空間の印象を変える光の演出

➡️Q267. 造作家具vs既製品:それぞれのメリットとコスト

➡️Q268. 狭い家を広く見せる色使い:白・明るい色の効果

➡️Q269. 見せる収納vs隠す収納:ライフスタイルに合わせた選択

➡️Q270. 古い梁を見せる:古材の魅力を活かしたデザイン

➡️Q271. ウッドデッキで庭と繋がる:リビングの延長空間

➡️Q272. 引き戸の活用:バリアフリーと省スペースのメリット

➡️Q273. 玄関の向きを変える:動線改善の大胆リフォーム

➡️Q274. 性能vsデザイン:どちらを優先すべきか

➡️Q275. 500棟で最も美しいと思った間取り:匠のベストプラン

➡️Q276. 飽きのこないデザインの秘訣:流行に左右されない選択

➡️Q277. 壁紙(クロス)の選び方:色・柄・素材の基本

➡️Q278. 風水・家相は気にすべき?:現代の住まいづくりとの関係

➡️Q279. 最高の間取りとは:住む人の暮らし方に最適化された家

➡️Q280. 500棟で最も後悔した間取りの失敗:反省と教訓

第7部:【難関・特殊事例編】"不可能"を、可能へ

役割とコンセプト:他の業者が「不可能」と匙を投げた、困難な状況に、具体的な「希望の光」を灯します。この部は、あなたのリノベーションに関する質問の中で、最も解決が難しいと思われる疑問に対し、「不可能」という言葉を、「まだ誰も挑戦したことのない、最高の冒険」へと再定義する、私たちの真骨頂です。

記事(全70本):

➡️Q281. 再建築不可物件のリフォーム:接道義務を満たさない家の対策

➡️Q282. 旗竿地で重機が入らない:手作業施工の方法と費用

➡️Q283. 隣家との隙間20cm:狭小スペースでの外壁改修

➡️Q284. 傾いた家の補正:ジャッキアップ工事の詳細

➡️Q285. 基礎がない家:後から基礎を作る方法

➡️Q286. ビルトインガレージの耐震補強:1階駐車場の構造強化

➡️Q287. ツーバイフォーの間取り変更:構造制約の中での工夫

➡️Q288. 鉄骨造の断熱リフォーム:熱橋対策と結露防止

➡️Q289. 築60年古民家の再生:どこまで蘇らせられるか

➡️Q290. 崖の上の家:高所作業とアクセス困難への対応

➡️Q291. 地下室のあるリフォーム:湿気・採光の問題解決

➡️Q292. 擁壁のやり直し:がけ条例と安全対策

➡️Q293. シックハウス症候群対応:化学物質過敏症でも安心の家

➡️Q294. 電磁波過敏症対策:配線・素材の選択

➡️Q295. 過去に雨漏りがひどかった家:徹底的な原因調査と補修

➡️Q296. 床下が極端に低い:基礎補強の特殊工法

➡️Q297. 「建て替えるしかない」と言われた家:再生の可能性を探る

➡️Q298. 大規模修繕・模様替の定義:確認申請が必要になる範囲

➡️Q299. 検査済証がない家:既存不適格への対応

➡️Q300. 昔の違法増築:是正とリフォームの両立

➡️Q301. 500棟で最も燃えた難関現場:匠の挑戦

➡️Q302. 裏打ち工法とは:特殊な補強技術の解説

➡️Q303. 門型フレーム:大空間を実現する構造手法

➡️Q304. 増改築.comが難関事例に強い理由:技術力とノウハウ

➡️Q305. 「これは無理かも」と思った瞬間:匠の限界への挑戦

➡️Q306. 難関リフォームの費用割増:どれくらい高くなるか

➡️Q307. アスベスト発見時の対応:調査・除去・費用

➡️Q308. 伝統構法の家:石場建て・貫構造の改修

➡️Q309. 曳家(ひきや)工事:家を動かす技術

➡️Q310. 既存不適格建築物とは:法律との付き合い方

➡️Q311. セットバック必要な土地:道路後退とリフォーム

➡️Q312. 匠にとって「不可能」とは:挑戦し続ける理由

➡️Q313. 火災で焼けた家の再生:部分焼失からの復旧

➡️Q314. 500棟で最も解決困難だった問題:技術の限界

➡️Q315. 耐震診断で評点0.3:超危険住宅の補強実例

➡️Q316. 基礎が砂利の上に置いてあるだけ:無筋・独立基礎の対策

➡️Q317. 土台が腐って無くなっている:全交換の大工事

➡️Q318. シロアリ被害が全体に:構造材の大規模交換

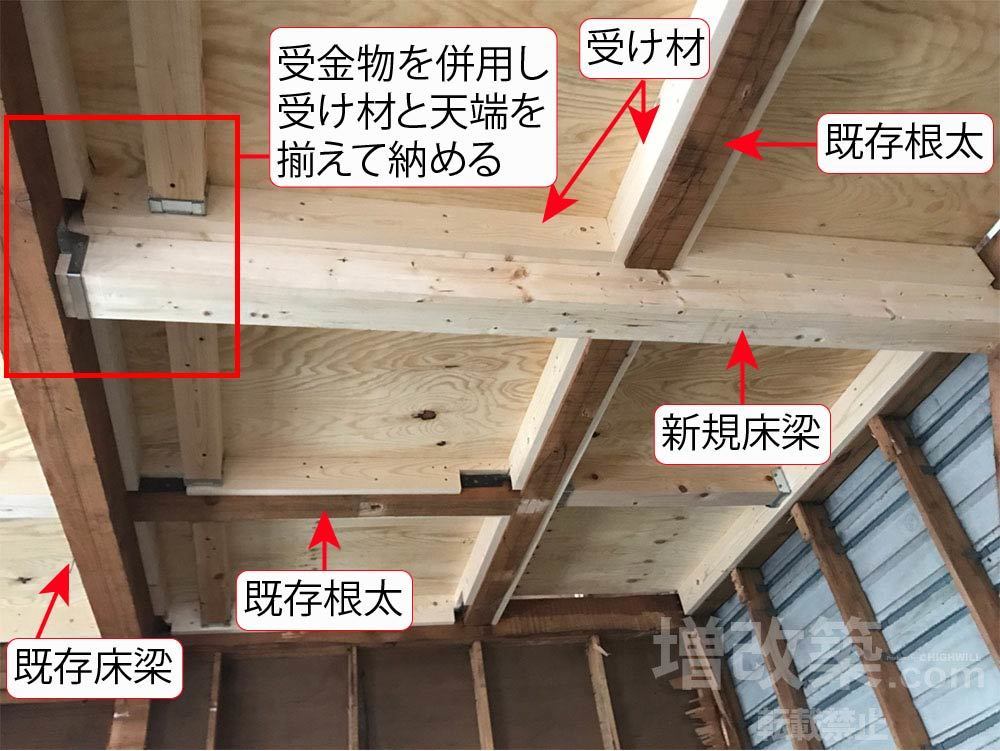

➡️Q319. 雨漏り で2階床が腐食:床組の全面やり直し

➡️Q320. 1階に柱が1本もない:筋交いゼロの危険住宅

➡️Q321. 2階が増築で違法建築:構造計算なしの危険性

➡️Q322. 吹き抜けで評点が0.4:大空間のリスクと対策

➡️Q323. 重い瓦屋根+筋交い不足:最悪の組み合わせ

➡️Q324. 混構造で継ぎ足し増築:複雑な構造の診断

➡️Q325. 敷地が2mの高低差:斜面地の基礎補強

➡️Q326. 液状化地域の対策:地盤と建物の両面から

➡️Q327. 3階建ての耐震補強:高さと重量の問題

➡️Q328. 店舗併用住宅:1階の大開口と耐震の両立

➡️Q329. 文化財級の古民家:保存と性能向上のバランス

➡️Q330. 伝統的町家の改修:京町家・江戸町家の特殊性

➡️Q331. 茅葺き屋根の家:伝統技術の継承とリフォーム

➡️Q332. 土蔵のリノベーション:分厚い壁の断熱と耐震

➡️Q333. 神社仏閣の住居転用:特殊な構造への対応

➡️Q334. 倉庫・工場のコンバージョン:住宅への用途変更

➡️Q335. 狭小住宅(敷地15坪以下):限られた空間での性能向上

➡️Q336. 3方向を囲まれた敷地:採光・通風の確保

➡️Q337. 北側道路の暗い家:光を取り込む設計

➡️Q338. 騒音・振動が激しい立地:防音・制振対策

➡️Q339. 寒冷地(北海道)の超高断熱:G3グレードの実現

➡️Q340. 温暖地(沖縄)の台風対策:風圧・飛来物・塩害

➡️Q341. 豪雪地帯の構造補強:積雪荷重への対応

➡️Q342. 高温多湿地域:カビ・腐朽対策の徹底

➡️Q343. 塩害地域(海岸近く):金物・外装の耐久性

➡️Q344. 別荘のリノベーション:別荘地特有の問題

➡️Q345. 空き家の再生:長期放置された家の復旧

➡️Q346. 事故物件のリフォーム:心理的瑕疵への対応

➡️Q347. ペット多頭飼育崩壊住宅:臭い・汚れの完全除去

➡️Q348. ゴミ屋敷のクリーニングとリフォーム

➡️Q349. 500棟の経験で培った「諦めない技術」

➡️Q350. 困難な現場ほど燃える:匠のプロ意識

第8部:【法律・その他編】"最後の一歩"を、踏み出すために

役割とコンセプト:この長い知の冒険の、重要な章。法律、契約、保証、そして未来の技術といった、あなたの最後の不安を、完全に取り除き、新しい物語への、輝かしい第一歩を、力強く後押しします。

記事(全30本):

➡️Q351. 2025年法改正:省エネ基準適合義務化の影響

➡️Q352. 確認申請が必要なリフォーム:4号特例の廃止

➡️Q353. 確認申請の費用と期間:手続きの流れ

➡️Q354. 省エネ基準適合の義務:どこまで求められるか

➡️Q355. アスベスト事前調査の義務化:2023年10月から

➡️Q356. 工事保証期間:法定保証と任意保証

➡️Q357. アフターサービスの内容:定期点検・不具合対応

➡️Q358. 工事中の近隣挨拶:トラブル予防のマナー

➡️Q359. 職人へのお茶出し:必要?不要?

➡️Q360. 施主としてできること:良い家づくりへの協力

➡️Q361. 工事中の騒音・ほこり:どれくらい覚悟すべきか

➡️Q362. 工事車両の駐車:近隣への配慮

➡️Q363. リフォーム瑕疵保険:加入のメリットと費用

➡️Q364. 長期優良住宅化リフォーム:認定の条件とメリット

➡️Q365. 固定資産税の扱い:リフォームで上がる?

➡️Q366. 不動産取得税:増築の場合の課税

➡️Q367. 相続した実家:名義変更の必要性

➡️Q368. 工事中の事故:責任の所在と保険

➡️Q369. 完成後の不具合:保証期間内の対応

➡️Q370. 地盤調査の必要性:リフォームでも実施すべきか

➡️Q371. 地盤保証:沈下・傾きへの備え

➡️Q372. 住宅ローン減税:リフォームでの適用条件

➡️Q373. 契約書の印紙税:いくら必要?

➡️Q374. クーリングオフ:訪問販売契約の解除

➡️Q375. 現場の安全管理:事故防止の取り組み

➡️Q376. 産業廃棄物処理:マニフェストの確認

➡️Q377. 工事請負契約約款:標準約款のポイント

➡️Q378. リフォーム業界の課題:透明性・品質・技術者不足

➡️Q379. 10年後・20年後の日本の家:性能向上の未来

➡️Q380. 最終確認チェックリスト:契約前の30項目

第9部:【プロセス可視化編】"見えない工事"を、完全に見せる

役割とコンセプト:競合が絶対に真似できない「工事プロセスの完全可視化」で、お客様の不安をゼロにします。壁の中・床下・天井裏という「見えない部分」にこそ、家の性能と寿命が宿ります。この部では、隠蔽される前の全工程を記録・公開し、透明性を極限まで追求します。

記事(全30本):

➡️Q381. 工事プロセス可視化とは:増改築.comの取り組み

➡️Q382. 着工から完成までの全タイムライン:各工程の期間と内容

➡️Q383. 解体工事の記録:何が見つかるか分からない瞬間

➡️Q384. 構造補強工事の写真記録:壁の中・床下・天井裏の全て

➡️Q385. 断熱・気密工事の施工写真:隠蔽前の完全記録

➡️Q386. 配管・配線工事の記録:水回り・電気の隠蔽部分

➡️Q387. 防蟻処理の記録:シロアリ対策の証拠

➡️Q388. 構造金物の取付記録:接合部の施工確認

➡️Q389. 気密測定(C値)の実施:数値で証明する性能

➡️Q390. 中間検査の記録:第三者機関のチェック

➡️Q391. 完成検査の内容:引き渡し前の最終確認

➡️Q392. 構造計算書の提供:100%実施の証明

➡️Q393. 施工写真アルバムの提供:全工程500枚以上

➡️Q394. 動画記録の活用:YouTubeでの工程公開

➡️Q395. 3D図面での説明:完成イメージの共有

➡️Q396. 週次報告の実施:進捗状況の定期連絡

➡️Q397. 現場ライブカメラ:リアルタイム確認システム

➡️Q398. 職人紹介:誰が何を担当するか事前に明示

➡️Q399. 材料の証明書:断熱材・構造材の性能証明

➡️Q400. 品質管理チェックシート:各工程の合格基準

➡️Q401. 不具合発見時の対応記録:問題の透明な共有

➡️Q402. 是正工事の記録:やり直しも隠さず報告

➡️Q403. 竣工図書の提供:完成後の正確な図面

➡️Q404. メンテナンスマニュアル:10年・20年後のために

➡️Q405. 保証書の内容:何が何年保証されるか

➡️Q406. 定期点検スケジュール:1年・3年・5年・10年

➡️Q407. OB施主見学会:実際の施工を見てもらう

➡️Q408. 失敗事例の公開:隠さない姿勢が信頼を生む

➡️Q409. 価格内訳の完全開示:1円単位までの透明性

➡️Q410. プロセス可視化が生む価値:安心と信頼の源泉

第10部:【地域別最適化編】47都道府県、それぞれの最適解

役割とコンセプト:全国の気候・災害・法規制・補助金を完全網羅。あなたの地域に最適なリノベーションプランを提示します。北海道の極寒から沖縄の台風まで、地域特性に応じた性能向上リノベーションの全知識を提供します。

記事(全50本):

➡️Q411. 東京23区のリノベーション:都市型住宅の性能向上戦略

➡️Q412. 東京都市部・多摩のリノベーション:郊外住宅地の特性

➡️Q413. 神奈川県(横浜・川崎)のリノベーション:密集市街地対策

➡️Q414. 神奈川県(湘南・県央・県西)のリノベーション:海・山の気候対策

➡️Q415. 埼玉県のリノベーション:東京通勤圏の広々住宅を性能向上で快適化

➡️Q416. 千葉県のリノベーション:海と緑の恵みを活かした高性能住宅へ

➡️Q417. 茨城県のリノベーション:広大な敷地を活かした理想の住まいづくり

➡️Q418. 栃木県のリノベーション:寒暖差対策と自然を楽しむ高性能住宅

➡️Q419. 群馬県のリノベーション:夏暑く冬寒い気候に最適な断熱・気密施工

➡️Q420. 静岡県のリノベーション:東海地震に備える最高レベルの耐震補強

➡️Q421. 愛知県のリノベーション:名古屋圏の都市型住宅を高性能化

➡️Q422. 大阪府のリノベーション:都市部の狭小住宅でも実現する快適空間

➡️Q423. 京都府のリノベーション:伝統と現代技術の融合、京町家の再生

➡️Q424. 兵庫県のリノベーション:阪神淡路の教訓を活かした耐震性能向上

➡️Q425. 福岡県のリノベーション:九州の高温多湿に対応する断熱・換気計画

➡️Q426. 北海道のリノベーション:極寒地に必須の超高断熱・高気密施工

➡️Q427. 宮城県のリノベーション:東北地方の気候特性に応じた性能向上策

➡️Q428. 広島県のリノベーション:瀬戸内の温暖気候を活かした快適住宅

➡️Q429. 沖縄県のリノベーション:台風・高温多湿・塩害に負けない住まい

➡️Q430. 豪雪地帯のリノベーション:新潟・富山・石川の雪国対策完全版

➡️Q431. 温暖地域のリノベーション:夏の暑さ対策と通風計画のポイント

➡️Q432. 寒冷地のリノベーション:東北・北関東の断熱性能

➡️Q433. 高温多湿地域のリノベーション:九州・四国の気候対策

➡️Q434. 台風常襲地域のリノベーション:屋根・外壁・窓の強化

➡️Q435. 地震多発地域のリノベーション:耐震等級3の必要性

➡️Q436. 豪雨災害多発地域のリノベーション:浸水・土砂災害対策

➡️Q437. 火山地域のリノベーション:降灰対策と耐久性

➡️Q438. 海岸・塩害地域のリノベーション:金物・外装の耐食性

➡️Q439. 山間部のリノベーション:アクセス・気候の特殊性

➡️Q440. 盆地のリノベーション:寒暖差が激しい気候への対応

➡️Q441. 地方都市のリノベーション:地域補助金を最大活用する戦略

➡️Q442. 人口減少地域のリノベーション:空き家再生と地域活性化の実例

➡️Q443. 移住者のためのリノベーション:地方移住を成功させる住まいづくり

➡️Q444. 東京都の補助金:耐震・省エネ・バリアフリーの助成制度

➡️Q445. 神奈川県の補助金:市区町村別の支援制度

➡️Q446. 埼玉県の補助金:県・市町村の二段階支援

➡️Q447. 千葉県の補助金:地域特性に応じた助成

➡️Q448. 静岡県の補助金:東海地震対策の手厚い支援

➡️Q449. 愛知県の補助金:名古屋市・その他市町村の制度

➡️Q450. 大阪府の補助金:府・市の制度を併用

➡️Q451. 京都府の補助金:伝統的建造物の特別支援

➡️Q452. 福岡県の補助金:九州エリアの特徴

➡️Q453. 北海道の補助金:寒冷地仕様の高額助成

➡️Q454. 全国の耐震補助金:自治体別の最大額ランキング

➡️Q455. 全国の断熱補助金:省エネリフォームの支援額比較

➡️Q456. 全国のバリアフリー補助金:介護保険以外の制度

➡️Q457. 補助金申請の地域別難易度:通りやすい自治体は?

➡️Q458. 地域工務店vs全国展開:地域密着の価値

➡️Q459. 地域の気候データ:あなたの街の温度・湿度・降水量

➡️Q460. あなたの地域に最適なリノベーション:総まとめ

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級6」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)