公開日:2021-11-11

戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP > お役立ち情報 > 新築時、リフォーム時の登記関係お困り解決講座

- 家を新築したときの建物表題登記は土地家屋調査士が登記申請します。

- トラブルを回避!!登記を知る事により安全な取引、安心な生活を!

- 家を新築したら表題登記、増築したら表題変更登記、取り壊したら滅失登記が必要です。

- 建築できない土地

- まとめ

1.建物

①表題登記

②表示変更登記

③滅失登記

2.土地

①地積更正登記

②分筆登記

③合筆登記

④地目変更登記

3.国有地に接している

1.建物

過去の事例その1

両親と同居するために田舎の家を2世帯住宅に建て替えました。土地は親名義のままですが、建物は住宅ローンを使って新築しました。工務店さんが親身になって相談に乗ってくれたおかげでいい家が完成しましたが、建物代金を払うために融資を実行しようとしたところ、担保設定のために抵当権の登記が必要とのこと、抵当権の登記の前にも、古い建物の滅失登記と新しい建物の表題登記が必要らしい。朝比奈先生にお願いできますでしょうか。

この2つの建物滅失登記と建物表題登記は、司法書士ではなく土地家屋調査士の業務になります。表題登記が終わってからでないと所有権の保存登記も抵当権の設定登記も行えません。

土地家屋調査士への依頼が必要なケースとなります。

この他にも土地家屋調査士への依頼する代表的な不動産登記とその発生原因をまとめましたので、参考にして下さい。

①表題登記

・新しく建物が建築されたときにする登記

・家・アパート・マンションなどの建物を新築した

②表題変更登記

・登記記録と敷地の地番、家屋番号、使用用途、構造、面積が変わった際に行う登記

・リフォーム工事をして建物の面積が増減した

・平屋を2階建てに増改築した

・木造の建物を鉄骨で補強工事をして構造を変更した

・雨漏りを修繕した時に屋根瓦をスレート葺に交換した

・開業するために家の一部を事務所に変えた

・相続のために建物の敷地が整理されて、土地の地番が変わった

・庭に離れの子ども部屋を建築した

③滅失登記

・建物が建物として認められなくなったときにする登記

・建物を取り壊した

・災害で倒壊してしまった

2.土地

土地については、境界を確認して復元する境界確定測量など、後の登記申請のための測量は土地家屋調査士へ依頼します。この測量は測量士へ依頼することは出来ません。

以下、土地に関する不動産登記とその代表的な発生原因をまとめます。

①地籍構成登記

・登記記録と実際の地籍を一致させる時にする登記

・土地を測量したら、登記記録と異なっていたので一致させたい

・土地を信託するために登記記録を正しくしたい

・境界確定測量をしたから登記に反映させて栄させておきたい

②分筆登記

・1つの土地を2つ以上の土地に分ける時にする登記

・道路後退した部分を市に寄付したい

・建物の敷地に合わせて、土地を分けたい

・相続に備えて、争いが起きないように土地を分けておきたい

・開発して検査に合格したから、開発許可の通りに分けたい

③合筆登記

・2つ以上の土地をまとめて1つの土地にする時にする登記

・土地が細かく分かれているので、整理するために合筆してシンプルにまとめたい

・家の敷地の中にあった土地を購入できたので一つにまとめたい

④地目変更登記

・登記されている地目と異なる使用方法に変えた時にする登記

・月極駐車場をやめて賃貸マンションを建てた(建物表題登記も必要)

・畑を造成してコインパーキングに変更した

・セットバック部分を分筆して道路にした

3.国有地に接している

こんな場合は土地家屋調査士にご相談ください!

赤道や里道、水路などの国有地が隣接している場合、その国有地との境界を確定したい、あるいは購入して所有地にしたい時なども土地家屋調査士へご相談ください。

1.トラブルを回避!登記を知る事により安全な取引、安心な生活を!!

不動産トラブルの回避は登記記録の確認から

売買・投資・賃貸・証券化など不動産に関する取引の全ての調査で一番大事なことが所有者の確認です。

生活の拠点となるマイホーム、お金を増やすために不動産を利用する投資、その目的がなんであれ、初めに確認しておきたい重要事項が対象不動産の所有者です。

生活の拠点としてのマンションの一室から金融商品としての不動産まで、その金額は最も高額な商品になります。

これだけ高額な商品の取引になるのも関わらず、不動産取引のルールは曖昧でいまだになんでもありのような状態です。

その最たる例が、不動産取引の原点が当事者責任であるため、他人が所有している不動産(商品)を利用しての不動産詐欺がなくならないということです。

この原因は、商品(不動産)の所有者と詐欺師が同一人物ではなく、商品(不動産)の所有者である売主と商品(不動産)が欲しい買主との間で契約が締結されるためです。

不動産の所有者になりすました偽りの売主である詐欺師にお金を渡したら最後、もう取り戻すことができません。

被害者の買主は、不動産が自分のものにならないから騙されたことに気がつくのですが、詐欺師に渡してしまったお金が戻ることはほとんどありません。そして、このお金が所有者である売主に渡ることがないこともあり、所有者である売主も被害者と言えるでしょう。

他にもたくさんの方法があるようですが、下記のようなやり取りで損をすると損をした人は騙されたと思いますが、詐欺で訴えることは難しいそうです。

とても納得できない例ですが、私も経験があります。被害に遭ったら最後、泣き寝入りして、忘れることしかできませんので、ご自身でも勉強してから始めましょう。

詐欺被害として取り扱ってもらえないケース

詐欺師「駅前のこの物件ですが、1600万円で購入できることになりました。

売主Bさんが今月中にお金が必要になったらしく今月中に決済できるならこの価格でいいと言われています。

家賃保証会社も月額20万円まで保証してくれます。利回り15%です。

Aさん、2000万円のご予算で物件探していませんでしたか。絶対にお買い得です。

こんな物件、ありませんよ」

A「ありがとうございます。その駅は出張で行ったことがありますが、たびたび行けるところではないので、家賃保証と物件管理までお願いします。金額は1600万円でよろしいのですね。

宜しくお願いします」

購入してから3か月後に家賃保証会社が倒産しました。

管理してもらっている詐欺師に、他の家賃保証会社を見つけてもらうように依頼しても引き受けてくれる会社がないと回答された。

そこで、調査を行った結果、物件の相場価格は1000万円、家賃相場は月額10万円であること。

そして、登記記録を見たら、Aが買った売主Bは、Aに売った同じ日に別の売主Cから購入していたことが記録されていました。

もし事前に登記記録を確認していたら、所有者はAの前に所有者のCと書かれています。そうしたら、詐欺師にそのことを質問できました。

「所有者はCとなっていますが、Bって誰ですか?」

この質問の回答で、きっと詐欺師に対して不信感を持ち始めたと思います。

一度不信感をお持ちになっても、まだ、自分は大丈夫、相手を信用したいという気持ちもあるものです。そこで目を瞑ってしまっては、結局、被害に遭ってしまうことになります。

せっかく不信感を持つことができたのだから、もう一歩進んで、物件の相場くらいはインターネットで調べてみるようにしましょう。

そうしたら、高い買い物をするところだったと気づくこともできると思います。

登記記録とは

登記記録は不動産の所在地を管轄する法務局(地方法務局・支局・主張所を含む)管理されています。

土地と建物が別々に一つずつ分かれて記録されています。

人の戸籍と似ていて、個人の家系図のように、不動産の登記記録を読み解くことで一つの不動産ごとに生い立ちや履歴がわかるものです。

登記記録のオンライン化が進んだおかげで、どこの法務局からでも日本全国の不動産の登記記録を取得出来るようになってきました。

不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

登記記録(登記簿)をチェックする

不動産を紹介されて前向きに検討したくなったら最初にやること。

その不動産の所有者を確認しましょう。紹介してくれた不動産営業マンに

「この不動産の所有者は誰で、なんで売却されるのですか?」

「登記記録も見せてください」と伺ってみましょう。

この質問をするだけで、その営業マンがどこまでこの物件の調査をしたのかがわかりますし、何よりその営業マンのプロとしての評価判断になると思います。所有者も知らない人が物件の特徴や良し悪しまで調査しているとも思えないからです。

あとでトラブルになったとしても何の助けにもなりませんし、その営業マンが原因でトラブルになることもありますので、早々にお断りするか、営業マンを変えてもらうように相談してみましょう。

そして、見に行ったら気に入って『欲しい』と思った物件ならば、自分で登記記録を確認してみてみ良いでしょう。

登記記録(登記簿)の重要性

法務局はあまり馴染みがないところだと思います。

仕事柄関係がある方を除くと、次のどちらかで知った方がほとんどだと思います・

・『脱サラして会社を設立しようと考えたから』

・『不動産のことを調べる事になったから』

初めの方は法人登記、もう一つは不動産登記に関わることです。

法務局は、法人登記と不動産登記の情報(登記記録)を管理・保管している役所です。

会社として成り立つには、法人として登記することが必要です。こうして登記された法人(会社)の情報(法人の営業目的、役員の住所氏名、資本金の金額など)を保管していて、所定の手数料を払えば誰でも内容を調べることができます。

法人登記はここまでにして、不動産登記について書いていきたいと思います。

不動産登記は、不動産についての物理的な情報と権利に関する情報を取り扱っています。この全国の不動産についての情報を取り扱っている役所が法務局です。

この不動産の情報を不動産登記記録と呼び、ほぼ全ての情報がデジタル化されてコンピューター管理されています。この情報はオンラインで繋がり、一定の条件を満たすと、どこからでも個人のパソコンでも閲覧できるようになってきました。

1.不動産登記が必要理由

① 現況の把握

② 権利の主張

2.不動産調査に必須の4点情報

① 登記記録(登記事項全部証明書、要約書など)

② 公図(地図に準ずる図面)

③ 土地所在図・地積測量図

④ 建物図面・各階平面図

書類の入手方法は?

所在地番、家屋番号が不明の時の窓口で調べる方法は?

3.さいごに

1.不動産登記が必要な理由

① 現況の把握

今現在は共同住宅として使用されている建物が、登記記録では建築当初の使用形態のままで、グループホーム・事務所・共同住宅となっていたりすることがあります。このままで売買の決済をして、所有権の移転登記をしてしまうと不動産取得税の計算が割高になってしまうために、建物の表題部変更登記をしてからの決済になり、一月延びてしまったことで、ペナルティが課されてしまった取引。

購入した当時から工場として使用していたのに、一部の土地の登記記録が『田』のままで、売買の所有権移転が無効とされてしまった取引。農地法の手続きを経てから再度、所有権の移転登記が申請しなおしました。

売買対象の土地の面積は約100坪と紹介された土地の登記記録が100㎡と書いてあったので、現地に確認しに行ったら崖地だった。紹介されたときの資料の写真は、崖を横から撮ったもので、詐欺の被害者になる寸前でキャンセルできた取引。

など、現状と登記記録が一致していない詐欺まがいの話を耳にすることがあります。

現地と登記記録の双方を確認することで、トラブルを防ぐことができます。

昨今では、JRETや小口化商品といった不動産の証券化のように動産としての金融商品も増えてきました。不動産を証券化するときには、現況と登記記録が完全に一致していることが大前提になっていますので、広大な土地ほど登記記録の確認と境界確定測量や不動産登記が必要になることがよくあります。

また、金融機関が不動産を担保に融資をするときにも現況と登記記録に相違ないことが当然の前提条件になります。

② 権利の主張

登記記録を確認すれば、不動産の所有者がわかります。先祖の名前のまま登記手続きを怠っていただけなら、戸籍を調べれば現在の所有者候補は推測できますので、無関係の第三者からの詐欺被害に遭うことは避けることができます。

借地や借家などの貸し借りのことでも、その後のトラブルを避けるために慎重を期して登記することもできます。登記の原則は、早い者勝ちです。専門用語を使うと分かり辛くなるのですが、

「登記には、対抗力はあるが公信力まではない」

と考えられています。簡単に言うと、

「早く登記された権利を優先するが、登記してあれば絶対ということではない!」

矛盾しているように思いますが、早い者勝ちが大原則だけれども、裁判で覆されることもあり得ます。ということです。不動産を担保にお金を貸すなら、必ずお金を渡すと同時に登記申請をしましょう!

どうなっても知りませんよと助言されていると思ってください。

2.不動産調査に必須の4点情報

① 登記記録(登記事項全部証明書、要約書など)

物件概要と所有者、および権利関係を確認します。債務や負担も分かり、取引の安全性が推測できます。また、解決しなければならない諸条件もわかります。

② 公図(地図に準ずる図面)

物件の形状と位置、および隣接関係を確認します。

物件の特定のほか、道路に関することを確認します。現地と異なる箇所があるときには特に注意して調査するようにします。

③ 土地所在図・地積測量図

土地の正確な形状と広さ、および位置と隣接状況が記された図面です。

物件の特定と隣接状態、主に道路に関することを確認します。図面と現地が異なる時は、越境があることが多いので注意が必要です。

④ 建物図面・各階平面図

建物の性格な各階ごとの形状と広さ、および建物の敷地とその建物の位置が記された図面です。

どちらの図面にも各階内部の間仕切り線はありませんので間取りは分かりませんが建物全体のボリュームを把握することができます。課税目的に作成されているものだと思われます。

書類の入手方法は?

申請する際、土地・建物ともに住居表示(手紙や宅急便などを送るときに使う住所)とは異なる表記方法で記されています。

土地は『所在地番』、建物は『家屋番号』と呼ばれる表示の方法です。

自身の所有物件を確認される場合は、毎年6月ごろに送られてくる固定資産税の納付書もこの表示方法が使われていますので、参考にすると便利です。

所有者やその親族などで、調査したい不動産の所在地番と家屋番号がわかるなら、近くの法務局へ行って、登記記録の写しを簡単に入手できます。

これから購入しようと思っているなど、所在地番と家屋番号がわからない場合には、その目的とする不動産を管轄している法務局へ行って窓口で聞くこともできます。法務局にはブルーマップという地図が備え付けられています。ブルーマップには住宅地図に地番情報が重ね合わられていて地番を調べることが可能です。

所在地番、家屋番号が不明の時の窓口で調べる方法は?

① 対象不動産の所在地を管轄する法務局をインターネットで調べる。

② 住宅地図(道路地図など)を持って該当する法務局(支局、出張所など)へ行く。

③ 窓口で、調べたい場所を伝え、所在地番と建物番号の調べ方を聞く。

④ 法務局においてあるブルーマップなどを使って所在地番を調べる。

⑤ 申請書に記入して窓口に提出すると番号札が渡されます。記入方法も窓口で聞くと丁寧に教えてもらえます。

⑥ 番号が呼ばれたら、窓口に行くと申請書に貼付する収入印紙に金額を言われます。

⑦ 印紙売り場の窓口で印紙を購入して窓口に戻る。

⑧ 申請書に印紙を貼って、書類を受領します。

さいごに

売買、賃貸、取引の形態に関わらず登記記録は必ず確認します。登記記録と売主が異なる、抵当権の金額と販売価格に差があり過ぎる、などの一見、どうなっているの?と思う物件を検討しても時間と労力の無駄になることが多いからです。そして何よりも詐欺被害などのトラブル防止になるからです。

・はじめに登記記録を確認しておくとそのあとの質問や交渉がしやすくなります。

・紹介者がいる場合には、わざわざ自分で調べに行かなくても聞いてみましょう・

・「知らない」は論外です。そのような人と取引をすることのリスクを考えてみてください。

全部事項証明書や登記簿謄本などと呼ばれたりもします。

更に詳しく登記記録(登記簿)の見方を知ろう!

不動産取引の基本は、登記記録と現地の調査です。

書類や写真から印象と実際に現地に行ったときに受ける印象は異なります。

買う、借りる、どちらにしても大金を払って、長いお付き合いの始まりに実物を確認することは当然のことです。

では、登記記録の調査はどうかというと、全くしていない方が多くいらっしゃいます。登記記録を調査することの重要性については、ここでは省略しますが、登記記録に何が書かれているのか、そして、見方がわからないから調査する意味がないと言われる方のために、登記記録に書かれていることとその見方をまとめます。

目次

1.登記記録(登記簿)とは?

2.表題部に書かれていること

(1) 土地

(2) 建物(区分建物以外)

(3) 区分建物

3.権利部にかかれていること

(1) 甲区の所有権に関する登記の例

(2) 乙区の所有権以外の権利に関する登記例

(3) 共同担保目録と信託目録

4.登記記録からわかる重要な情報

1. 登記記録(登記簿)とは?

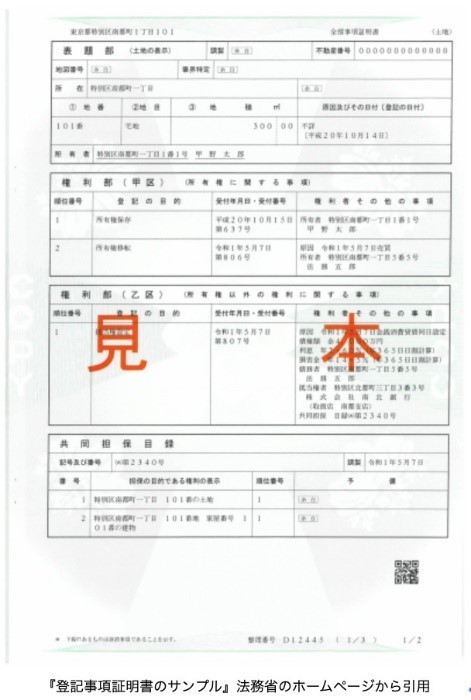

不動産の登記記録は、不動産について、1筆(1区画)の土地または1個の建物ごとに目に見える物理的状態を記した表題部と目には見えない権利関係を記した権利部の二つに区分して作成されています。

その記録は、土地と建物が作られた(作られた時期が不明な建物や土地は多数ある)ときから今に至るまでの変かの時期と原因とともに登記所で保存されています。

誰でも登記記録を閲覧することができ、その内容を書面(登記事項証明書のサンプル写真参照)で交付してもらうこともできます。

2. 表題部に書かれていること

現況と登記記録が一致していることが目的。変更があった時などは、1か月以内に変更の登記申請をしなければならない。と不動産登記法では定められていますが、実行されていないことが多いのが実情。

売買や、融資を受けるときの担保にするなど、権利の移転や設定時に変更登記がされることが多いです。特に、融資の担保や不動産の証券化の際には、実態と登記記録が一致していることが条件となることが多く事前確認が大事なります。

下記は知っておいた方が良いと思われるものです。

(1) 土地

不動産番号:1筆の土地に対して一つの番号が与えられている。マイナンバーのようなもの。

所在:行政区画の名称。不動産の位置を特定する住所のようなもの。○○自治会のエリア内というように最後まで特定していない。

地番:上の所在とセット。同一所在内で一筆毎に付番されている。1筆の土地に対して一つの地番が決定されている。

地目:土地の現況と利用の目的およびその主たる用途によって決まる。23種類(田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公図、雑種地)に分類されている。

※太字だけ覚えれば十分です。田、畑は農地法との関係を、公衆用道路が私道のときには課税状況を核にするようにしてください。

地積:広さが平方メートルで記載してあります。

登記原因およびその日付:山林を造成して宅地に変更したり、1筆の土地を2筆に分筆したりして変更の登記申請をしなければならなくなった具体的な原因とその原因とその原因となった具体的な日付。

登記の年月日:登記申請の原因となった日付ではなくて、実際に登記申請をした日付。

所有者およびその持分:当該地の所有者の住所氏名。共有の場合は、共有者全員の住所氏名と各共有持分。

(2) 建物(区分建物以外)

不動産番号:土地の同様、1個の建物に対して一つの番号が与えられている。

※建物の数え方は、効用上一体として利用される状態にある建物は、一個の建物として取り扱うと定められている。例えば、居宅として使っている主たる母屋があって、物置としての従たる倉庫、そして、屋根と壁もあるガレージとしての従たる建物の3棟があった場合、3個の建物とは数えないで、自宅として効用上3頭で一つと考えられるときは、1個の建物として取り扱う。

所在(所在地番):住居表示とは異なる。1個の建物の敷地となっている土地の全ての地番が記載される。

建物の名称があるときは、その名称:アパートや料など名称がつけられてときには、その名称。

家屋番号:1個の建物に対して一つの家屋番号が付される。

種類:建物の主たる用途により定められる。例えば、専用住宅として使われている一戸建住宅は、「居宅」。その戸建住宅を増築してお店を併用した場合には、「居宅・店舗」となる。

構造:建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類および階数によって定められる。農家の主屋などは、「木造瓦葺2階建」が賃貸マンションでは、「鉄骨造陸屋根4階建:などがよく見かけます。

※木造瓦葺2階建とは、木造の瓦屋根の2階建の住宅です。

鉄骨造陸屋根4階建とは、鉄鋼造で壁がALCパネルで覆われた屋根の形状がほぼ平なマンションで4階建のものです。

床面積:各階ごとの壁などの中心線で囲まれた部分の水平投影面積を平方メートルで表しています。賃貸や販売時のパンフレットの図面とは面積の算出方法が異なります。

登記原因およびその日付:建物の新築、増築、リフォームなどの登記申請をする原因とその原因が起きた日付。

登記の年月日:実際に登記を申請した日付。

その他附属建物の表示:1個の建物が数棟の建物で構成されている場合、主たる建物以外の従たる付属建物の表題部の内容。

所有者およびその持分:当該1個の建物の所有者の住所氏名。共有の場合は、共有者全員の住所氏名と各共有持分。

(3) 区分建物

区分建物は、その構造上、1棟の建物が1棟全体と複数の専有部分とで構成されています。現況建物の物理的表記も1棟全体の権利と各専有部分の権利とが別々に記録されています。大きく分けると下記の通りです。

・一棟の建物の表示

・敷地権の目的たる土地の表示

・専有部分の建物の表示

・附属建物の表示

・敷地権の表示

・所有者およびその持分

一つ一つの見方を説明すると長く複雑になりますので、区分建物の登記については、宅地建物取引士、土地家屋調査士や司法書士などの専門家に確認してください。

権利部に書かれていること

登記記録は、1筆の土地と1個の建物ごとの現況を記録した表題部が作成されたのち、所有権に関する登記が申請されると権利に関する「甲区」が作成される。そして、抵当権の設定登記などが申請されて「乙区」が作成される。この甲区と乙区を権利部と呼びます。

このように登記記録は、表題部と権利部に区分されるが、表題部の登記だけをして権利に関する登記をしないでおくこともできます。権利の登記に必要な登録免許税の節税が目的。例えば、資金が潤沢な会社が建物を新築して、その表題登記をした後、お金を借りることをしないで建築したのであれば抵当権などの設定登記をする必要がありません。抵当権の設定登記のためには、所有権の保存登記をする必要があり、登録免許税が必要になる。この権利に関する所有権の保存登記をしないことで登録免許税が節約できる。

このようなときには、登記記録は表題部しか存在しません。表題部分は申請義務があるが、権利に関する登記は申請義務がないからできる節税です。

1.甲区の所有権に関する登記例

・所有権の保存

・所有権の移転

・所有権の抹消

・所有権の買戻し

・差押

・仮差押

・仮処分

など

2.乙区の所有権以外の権利に関する登記例

・抵当権

・根抵当権

・質権

・賃借権

・地上権

・地役権

・先取特権

・永小作権

・砕石権

など

3.共同担保目録と信託目録

共同担保目録は、複数の不動産をまとめて担保として提供すると作成される。

信託目録は、不動産を信託財産として受託者へ託す契約をして信託登記申請すると作成される。

どちらも、大事な権利に関することです。専門家へ確認するようにしましょう。

登記記録からわかる重要な情報

表題部から不動産の成り立ちがわかります。

甲区は所有権に関する登記です。その不動産の所有者は誰で、いつ、売買・相続など、どのような原因で所有権を取得したかがわかります。

乙区からは、借金や他人の権利の有無など、最低価格や購入後の使用制限などを想像することができます。所有者本人(売主など)に質問しづらいことも、紹介してくれた不動産会社の営業マンへ質問することもできます。

もし、差押の登記があるようなら競売の手続きが進んでいるかもしれません。

所有権移転の仮登記があれば、第1順位が予約されていることと同じです。どんな条件なら優先順位を変えることができるのでしょうか?

もしかしたら、既に所有権を移転していて購入することができない物件かもしれません。

大変残念なことですが、不動産で騙される人がいます。登記記録を確認するだけで防げることがたくさんあります。

お金と鍵の交換、そして所有権移転登記は同時に行うことが重要です。

質問 何年もの貯蓄の末、ようやく自分の家を買いました。代金も完済し、領収書も受け取りました。約1カ月後、登記手続きをしようとしたところ、いつのまにか名義が別の人に変わっていました。調べてみると、売主がより有利な条件で別の買主に二重売買したというのです。先に契約を結んだのは当方です。所有権を主張できるでしょうか。

回答 せっかく手に入れたマイホーム。しかし、残念ながらあなたは所有権を主張することができません。例え先に譲り受けても登記を備えていないと、第三者に対する関係ではそれが存在しなかったものと扱われても仕方がないのです。不動産物権変動登記を備えてははじめて誰に対してもその存在を主張できるのです。トラブルを避けるために、取引がすんだらできるだけ早く登記手続きを行いましょう。

法務省のホームページから引用

上記の事例など実際に騙されたりする事件を耳にします。不動産を購入する際は司法書士や土地家屋調査士など登記のプロに協力を求めることも重要です。実際の取引の場合は不動産会社が司法書士や土地家屋調査士を手配してくれることが多いと思います。もちろん紹介された司法書士や土地家屋調査士の先生が信頼できないわけではありませんが、もしも、お知り合いに司法書士や土地家屋調査士の知人がおられるなら一度相談されてはいかがでしょうか。

家を新築したら表題登記、増築したら表題変更登記、取り壊したら滅失登記が必要です。

家を新築したり、解体したら1カ月以内に登記申請をしなければなりません。と法律で定められています。

残念なことに、登記されていない未登記建物や増改築を繰り返しても変更の登記をしていない建物がたくさんあります。

費用を節約したくて登記していないのか、ただ登記申請を忘れてしまっただけなのか理由は分かりません。住宅用一戸建ての建物表題登記の費用は、新築してすぐに登記申請する場合、10万円位が相場になります。

この新築時の表題登記をしないことによるメリットは、建物が完成した時に10万円を節約できた、ということくらいです。

表示登記を詳しく解説!メリットやデメリットは?

目次

1.表題登記に必要な書類

① 建物の所有権を証する書類

② 建物の利用目的や構造・規模などの情報と位置や形・面積などの物理的状態を記した図面

2.役所へ通知

3.時間の経過と登記費用の関係

4.登記がないことのデメリット

① 担保価値がない!?

② 相続登記できない!?

③ 登記費用が高くなる!?

5.まとめ

1. 表題登記に必要な書類

① 建物の所有権を証する書類

何もなかったところに建物が新築されました。その建物の所有者は誰なのか?建築代金を支払った人が所有権を持つことは容易に想像できます。不動産登記も、お金と建築資材、労働力や許認可関係の書類作成能力などの対価と交換に建物が完成すると考えます。

では、建物の所有権を証明する書類にはどのようなものがあるか、

・建築基準法による建築確認済証(着工する前の建築許可)

・建築基準法による検査済証(完了後に計画通り作られた証明)

・工事完了引渡証明書(建物を建築した工務店からの証明)

・建築行為の請負契約書

・当該建物の工事代金の領収書

・固定資産税・都市計画税の納付書

・火災保険などの保険証書

・土地所有者や隣接所有者、借家人からの証明書

・相続人の遺産分割協議書

・遺言書 など

② 建物の利用目的や構造・規模などの情報と位置や形・面積などの物理的状態を記した図面

・建物図面:どの土地(敷地)のどこにどのように建てられているかが分かり、当該土地の地番、隣接土地の地番も記されています。

・各階平面図:各階ごとの床面積(吹き抜けなど床の無い部分は除かれます)。

上記2種類の図面を作成して、建物の用途(種類)、構造(木造や鉄筋コンクリートなどの構造材)、屋根の種類、階数、床面積そして建築完了時期(新築年月日)などの情報と一緒に法務局へ登記申請されます。登記官のチェックが済んだ後、登記記録が出来上がり公の記録となり誰でも閲覧できるようになります。

2.役所へ通知

登記が完了すると役所へ通知されて、固定資産税等が課税されることになります。

ここで、課税されるならば登記しない方がよかった、と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、戸建などの住宅の敷地となっている土地(宅地)は税金が安くなる特例措置が適用されます。そして建物は減価償却という税の優遇の対象にもなっています。長い目でみると登記申請は速やかに行う方が得だと思います。

3.時間の経過と登記費用の関係

現行の手続きでは、表題登記は完成と同時に登記申請する方が費用は安くなります。

その理由は、表題登記に必要な書類を見たら想像できると思います。建築基準法上の建築確認済証と検査済証の紛失リスク。担当者の退職や会社の組織変更や廃業による工事業者からの書類の入手の困難。相続の発生。当時を記憶している人の不在など、過去に遡っての調査。どれほどの時間と労力が必要になるか分かりません。

登記を完了できるに足る資料と証拠集めのために掛かる費用は安いものではないと思います。

すぐに登記しておけば10万円位で出来たものが、何倍もの費用が掛かってしまうことになってしまいます。

4.登記がないことのデメリット

①担保価値がない!?

その土地建物を売却しようと思いました。購入見込み客が見つかりました。多くの場合、買主は銀行など金融機関からお金を借りて購入することになります。

購入見込み客が未登記の建物がある土地建物の購入のためのローンを申し込んだ場合、未登記のままでは担保設定ができないので断られてしまいます。

建物の登記を条件に話を進めたとします。調査・測量した結果、建ぺい率オーバーや容積値オーバーが発覚した場合、建築基準法違反(違反な建物)が原因で融資を断られるか、融資の減額という結果になってしまう可能性が高いです。

融資を受けられない不動産になると、一般の買主に売却することは難しくなり、二束三文のような金額で売却してしまうか、費用と時間をかけて全ての問題を解決してから、再度売り出すかの選択肢となります。お金が必要になったから売却しようとした場合、問題解決する余裕はなく、二束三文で売却される方が多く感じます。

② 相続登記ができない!?

「相続の財産目録にあるから大丈夫だと思ってしまいました」

相続人全員がよう関係で一切揉めることがないのでしたら、そんなに心配されることもないかもしれません。遺産分割協議書の作成、未登記建物の表題登記、あるいは法定相続でも一切心配なく進められるのでしたら、いいのですが、

相続は特別だと考えています。相続の権利を持っているというだけで、大きな財産を手にすることができてします可能性が高いからです。

お金は人を狂わせます

嫌な言葉ですが、未然に防ぐに越したことはありません。

③ 登記費用が高くなる!?

何の説明も不要だと思います。

わからないこと、判明しなければならないこと、当事者の不在、関係人の複数化。後になればなるほど複雑になっていきます。それだけ調べることが増えていきますので、時間も費用も必要になります。

5.まとめ

建物に関する登記は、新築・増築・解体、原因を問わず、すぐに申請するなら簡単な登記だと思います。その理由は、前述の通りです。

必要書類が不足なく揃っていて、登記原因に関する人が健在で記憶も鮮明にはっきりしている。必要最低限の人数で登記を完了できる。

これが最も大事なことだと思います。

建物は増築されることが多いものです。その都度、登記申請するのは費用面でもったいないと思います。ですが、簡単頻繁に変えることができることを、後から解明することが困難なこともご理解いただけたと思います。

子や孫に問題の先送りをしないためにも、建物の登記の内容をご確認ください。調べ方が分からないようでしたら、是非ご相談ください。

建物の所有権を登記したい!

実は

・生まれ育った家

・税金を払い続けていたアパート

・相続で取得することになった建物

でも建物は存在しているのに、『自分のものだ』と証明できるものがない。

未登記建物のことだ。不動産登記法では、土地・建物ともに不動産の物理的な情報が記された表題部の登記がされていないと、所有権を主張するために権利の登記をすることができない。

売却したり、相続のときに発覚することも珍しくない。日常の生活には支障がないからだ。固定資産税の通知が来て税金を払っていたら気にしない人が多く不動産業者や弁護士に指摘されて初めて登記がない事を知ることが多いのです。

目次

1.登記の効力とは

2.早いもの勝ち

3.表題登記

1.登記の効力とは

土地・建物共に権利の登記がされることで、第三者に対して対抗力が認められ自分のものであるという所有権の主張が出来ることになります。

その為には、土地と建物個別の不動産ごとに表題部の登記があり権利部に所有権の登記がされていることが条件になるのです。

この権利部に所有権の登記がある人が他の第三者に対して自己の権利を主張することができるとされています。このように登記には登記されていない人に対して対抗力があるとされています。この対抗力を得るために権利部に登記をする必要があり、権利の登記ができるようにするため不動産ごとに登記記録を作る必要があり、まず表題部を作る表題登記が必要になります。

では、登記があればその権利が絶対に保証されるのか?ということに対しては、そこまで絶対的な効力(公信力)があると言われていません。これは、裁判で覆る可能性を示唆しています。

ただし、日本では何でもかんでも裁判で決着をつけようという習慣が強いわけではないので、登記の対抗力を得ることでほぼ安心できる状況だと思われます。(あくまで個人的な見解であって権利を保障するものではありません)

2.早いもの勝ち!

表題部があって初めて権利の登記をすることができるので、まず表題登記を申請しなければなりません。表題部が出来たら、権利の登記です。

「私が所有者です」と公言するための登記になります。権利部に最初にされる登記で、所有権保存の登記と呼ばれています。この所有権保存の登記が完了して初めて公にこの不動産は私のものです。と所有権を主張できるようになりますできるようになります。

この権利部の登記で注意しなければならないことは、早い者勝ち!ということ。原則、先にされた登記に対抗力があるとされています。たとえば、Aさんは建物表題登記をして、所有権保存の登記まで完了しました。これでAさんが所有者だとみなされます。

数年後、Aさんは転勤することになり、この不動産をBさんに売却しました。Bさんはすぐに所有権移転登記をしませんでした。そうしているうちに突然Aさんが事故でお亡くなりになりAさんの相続人Cさんは相続登記で所有権移転登記を行いました。ここまでなら買主Bさんは相続登記で所有権移転登記をしました。ここまでなら買主Bさんは相続人Cさんに、生前のAさんから買った不動産だから私が所有者だとCさんに対抗することができるとされています。ですが、相続人Cさんが相続してすぐに新しい買主Dさんに売却してDさんが所有権移転の登記をしてしまったとします。この場合には、BさんはDさんに対抗することができないとされています。BさんがDさんに対抗できない以上、この不動産の所有者は、登記記録にあるDさんだとみなされています。すぐに登記をしなかったBさんが悪いということです。

権利の登記は、所有権の移転と同時にしないと早い者勝ちの考え方が優先されますので大問題になりかねません。

3.表題登記

対抗力を得るためには、権利の登記が必要です。そのために表題登記が必要になります。この表題登記がないと相続も売却もできないと言われてしまいます。

なにをもって所有権の主張をするのか?

弁護士も不動産業者も同じです。報酬をもらう以上、第三者に対して権利の主張ができるようにすることは最低限の仕事だと考えています。

登記申請は本人でもできます。権利の登記を司法書士に依頼しないで本人で申請する人はまれに聞きます。法務局に相談して登記官に教えてもらいながら書類を作成することができるからです。

表題登記には図面作成が必要になります。この図面を作成することが難しいため表題登記の代理申請が認められている土地家屋調査士が本人に代わって代理申請することになるわけです。

そして表題登記を申請するために必要な建物の所有権を証明するための書類作成と証拠集めが時間の経過とともに難しくなります。

50年も前に建てられた建物の新築年月日と新築当時の構造・床面性の正確な状態、そしてその建築代金を支払ったのは誰なのか?それらを証明する書類を作成するためにはどんな調査が必要になるか?その証拠書類と図面を作成して表題登記は申請することができます。

前章でもご説明していますが、昔の建物の表題登記は時間も労力も使うために高額な費用が掛かってしまうことになります。権利の登記をするために必要な表題登記。建物完成と同時に登記してください。もしも未登記建物を見つけたら、放置することなくできるだけ早く表題登記を申請してください。

滅失登記と資産税課を更に詳しく解説

建物を解体し取り壊した時に申請する滅失登記ですが、解体工事が完了した後に登記の相談をされる方が多いものです。そこに存在していた建物の所有者が「建物を取り壊したので滅失登記をしてください」と来られるのだから、簡単な登記のように思われます。

目次

1.建物の登記記録の特定

2.現場確認

3.建物の登記記録の特定ができない

1.存在しない登記記録

2.区分所有法施工(1962年)前の長屋

3.法務局での調査

4.想像力

5.固定資産税の徴収

1.建物の登記記録の特定

取り壊された建物の登記記録は、建物がなくなったことで存在しないものを記録しておく意味がなくなり閉鎖することになります。そのために、閉鎖する建物の登記記録を特定する必要があります。

一つ一つの建物ごとに付かれた家屋番号とその建物が建っていた土地の場所の地番(所在)、そして所有者の記録から建物の登記記録を特定します。

2.現場確認

建物の登記記録が特定出来たら、その登記記録を閉鎖するために建物の滅失登記を申請します。一度閉鎖した登記記録は、間違いだったとしてももとに戻すことができません。そのため、まだ存在する建物の登記記録を誤って閉鎖してしますことのないように、取り壊されて存在しなくなった建物の登記記録の特定には慎重になります。

所有者や登記申請の依頼者の説明から、取り壊された建物が建っていた場所に行き、調査士自らの目でその場所に建物が存在していないことを確認し、その建物が建っていた土地の地番を調べて、その地番と建物の登記記録の所在が一致していることを確認します。

依頼者の説明通り、建物の登記記録と現地の所在地番が一致し、所有権者の確認と抵当権の設定登記など第三者の登記記録がないことが確認出来たら、さらに解体工事をした工事会社からの証明書を添付して滅失登記の申請をすることになります。

3.建物の登記記録の特定ができない

建物の登記記録は、建物が新築されたときに表題登記を申請することにより出来上がります。

新築時に建物の敷地となっている土地の地番が所在欄に記され、重複しないように家屋番号が決まられて行きます。古くは、一筆の土地が広く大きかったために、同一所在(土地の地番)の敷地に複数の建物が建てられ複数の異なる家屋番号が付されてきました。

1.存在しない登記記録

建物の登記を特定するためには、建物の敷地となっていた土地の地番を調べて、その土地(地番)に在る建物の記録を紹介して確認していく方法が一般的です。

ここで問題になってくることがあります。鳥は分筆登記や合筆登記を経て、地番が変わることが多く、建物の登記記録に記されている所在地番の土地の登記記録が閉鎖されて存在しなくかっていくことがあります。建物の登記記録に記されている所在の土地の登記記録がなくなってしまうとその建物が建っていた場所が分からなくなってしますことがあります。

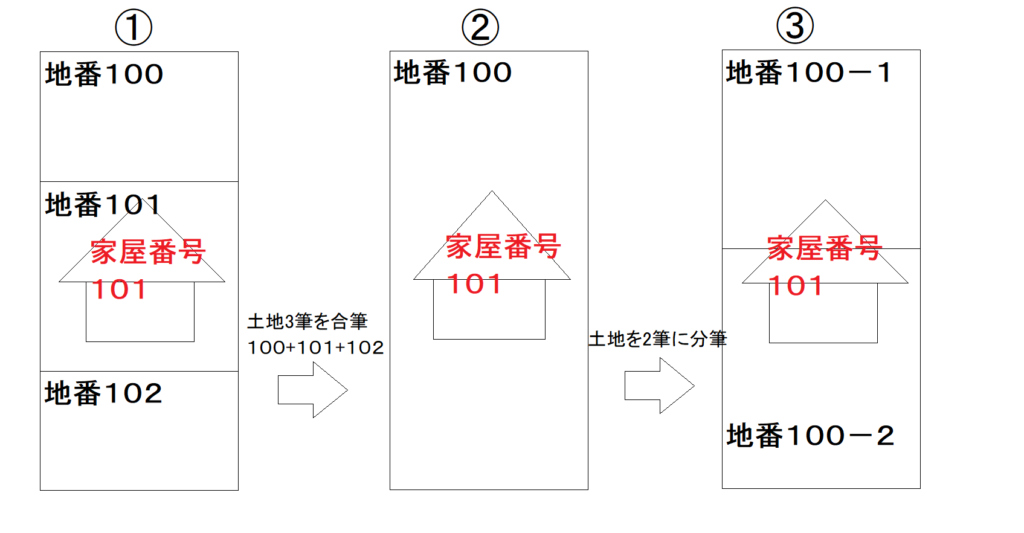

例えば、隣接する3筆の土地があったとします。

1. 建物新築時は、所在101番地・家屋番号101番で表題登記。

2. 土地の地番100、101、102を合筆。所在100番の土地に家屋番号101番の建物。と変わる。

3. 土地の地番100を2筆に分筆すると、所在100-1、100-2の土地に家屋番号101番の建物。となる

土地の地番100-1と100-2を敷地に持つ建物の登記記録はない。

土地の地番100、101、102の登記記録も閉鎖されている。

家屋番号101、所在101の建物登記があるだけでは、登記記録と現在の所在地番が異なるため取り壊した建物が家屋番号101、所在101の建物と同一だという証明にはならないとされています。

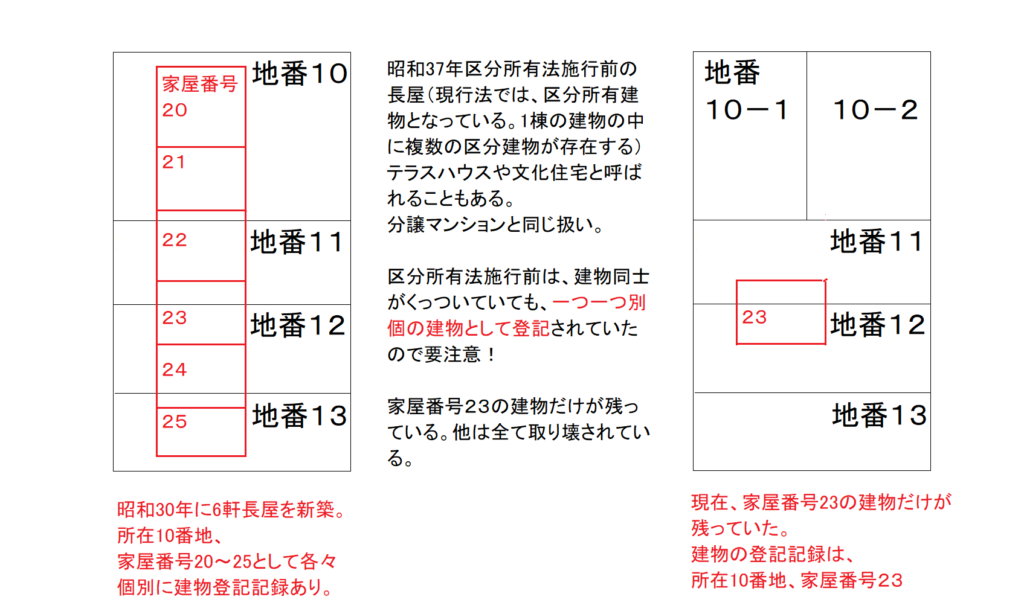

2.区分所有法施工(1962年)前の長屋

現在は、区分建物として1棟の建物の登記があるから、新築時の建物の所在地番が明記されている。

昭和37年以前に建築された長屋(区分建物)は、1棟の建物の登記がなくそれぞれ一つの建物として登記されていた。そのため、建物登記記録と実際に現存する建物が同一だと特定することが難しい。

3.法務局での調査

滅失登記の申請対象の建物の登記記録は、所在地番10番、家屋番号23番となっています。現状は、所在地番11番と12番にまたがっていましたとなると、なぜ所在地番が10番になっているのか?それを書類で証明するとなると、時の経過とともに登記記録は変更されているし、相続や所有者の変更など調査量が膨大になってしまいます。

まともに調査すると旧公図の調査から始まって、隣接土地の登記記録を遡って調査してと、登記記録の調査費用だけでも数万円の印紙代が必要になってしまいます。この費用を申請人が当然に負担しなければ登記できないのか?そこまでして、建物の滅失登記を申請して建物の登記を閉鎖しなければならないのか?

この例で行くと、所在地番10番は分筆登記によって10-1と10-2に変わっていて、所在地番10番になる建物は今後一切ありません。そして、実際の建物は取り壊しで存在していません。さらには、建物の登記記録が物件を特定できないのであれば、何の害にもならないのではないかと考えられます。だからといって、滅失登記を申請しなくてよいと言っているのではありません。

4.想像力

所在地番10の登記が存在しないのならば、家屋番号23の前後の家屋番号の建物の登記記録が残っているかもしれません。もし残っていたら、同じ理由で建物の特定ができなかったのかもしれません。このように想像力をフルに活用して調査をすると、長屋として建築されたのかもしれない。隣地や近所に昔のことをよく覚えている人がいるかもしれません。あたりを付けて聞き込みに行ってみたら事実関係を証明するものが見つかるかもしれません。

申請人本人よりもご近所の方がよく知っていることがあったりします。

5.固定資産税の徴収

固定資産税の徴収をする資産税課の情報も有力です。法務局のように申請された情報を精査して記録する受けの体制ではなく、税金の徴収漏れをなくすために積極的に調査しています。建物の新築、増築、滅失に至るまで現地に確認に行くなど、随時新しい情報に更新しているようで、法務局よりも正確な情報を持っていることがあります。

土地の所在地番、建物の増改築を含め不動産の所有者に課される固定資産税の納税通知書は情報の宝庫だと思います。

納税通知書の内容を問い合わせてみることで有益な情報を得られることが度々あります。

昭和37年より以前に建てられた建物で、所在地番の特定が難しい建物の滅失登記をする際には納税通知書の確認がお勧めです。

地積測量図と境界標の見方

境界標の見方説明補足写真

1.地積測量図からわかる大事なこと

・方位

・土地の形状

・土地の各辺長

・境界標の種類

・地番

自ら法務局へ行き、土地の地積測量図の写しを取られる方はいないと思います。

でも不動産の売買を経験したことがある方は、境界の立ち合い確認をご経験されたことがあるのではないでしょうか?

その時はよくわからないまま署名捺印しませんでしたか?

境界標を確認することは大事なことです。

自分の所有地と他人の所有地を分ける境だからです。

この境界線があやふやではっきりとしないことが隣人トラブルの始まりになります。

代々受け継いで来られた土地や何年も所有していた土地に関する図面が権利書と一緒に金庫にあることが良くあります。

その図面の見方を少し理解しておくことが、境界トラブルを未然に防ぐことに役立ちます。

ここでは、これを知っておくと立会確認で納得できるようになる大切な一つのポイントと、代表的な境界の写真と境界点の位置についてまとめさせていただきました。

(1)三斜求積(三角形の面積計算)から分かること

【 底辺 × 高さ ÷ 2 】三角形の面積計算の方法。

この三角形をつなげて求積する方法が三斜求積法です。 この三角形の特徴を理解すると現地の境界標の位置が動いてしまっていることが発見できることがあります。

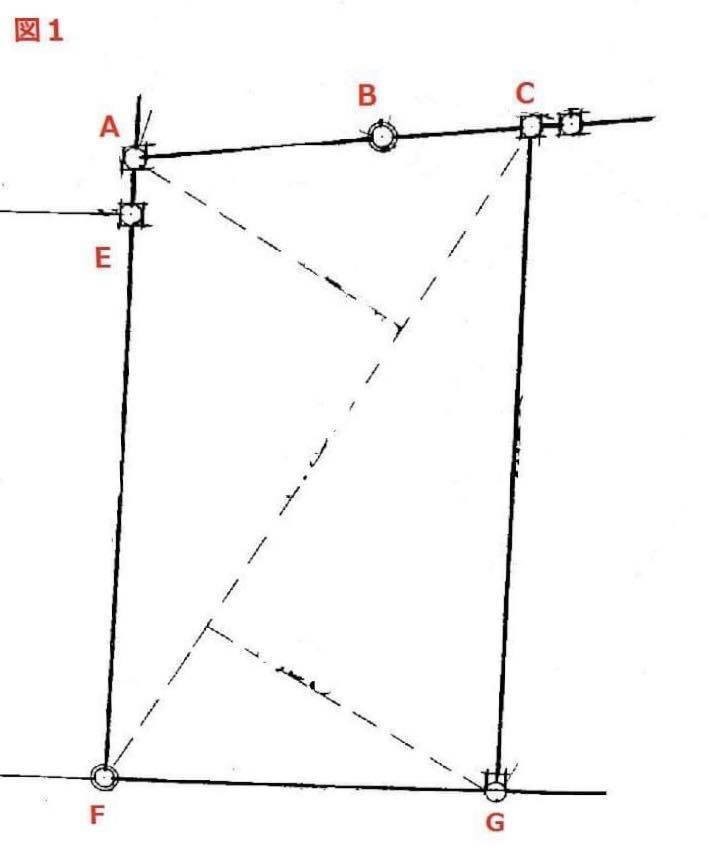

三角形の一つ一つの辺は全て直線です。これを利用して図1の図面をみると、三角形ACFと三角形CGFの2つの三角形で求積されています。

三角形の一辺は直線です。ACとAFは当然直線です。ABCとAEFも直線ということになります。もしも、点Bと点Eが曲がり点だとしたら、求積するための三角形は、三角形ABE、三角形EBF、三角形BCF、三角形CGFの4つの三角形の面積で求められることになるからです。

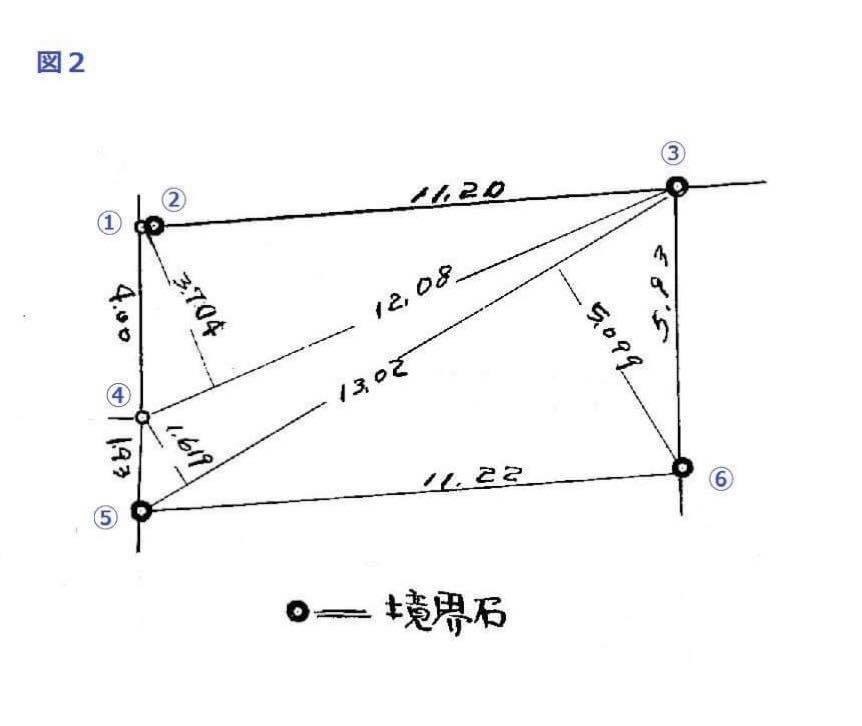

同様に図2を見ると、②は、直線①③上の点。④は、①⑤の間にある曲がり点ということがわかります。よって、現地の境界杭を確認するときには、直線①②③、直線①④、直線④⑤、直線③⑥、直線⑤⑥を立会確認することになります。

2.境界点はどこ

よく見かける境界標識とその境界標識のどこが境界点を示しているのかわかる写真をご覧ください。現地確認の参考にしてください。

以下境界標の写真です。

隣地の所有者の不明土地

相続登記と住所・氏名の変更登記の義務化に罰則規定が設けられました。現行の法律でも明文化してありましたが、怠ったからという理由で罰せられたという話を聞いたことでありません。

2021年4月22日毎日新聞

上記新聞の一部をお読みいただけましたでしょうか。このたび、5万円と10万円の過料の適用が成立しました。

私たち日本人の規制は守るという国民性には有効な法律だと期待しています。

所有者不明土地に隣接しているために、『境界が確定できない』、『分筆登記ができない』、『価値が下がる』などの弊害が解消されていってほしいと願います。

権利の登記制度は100年以上前からあった

私たち土地家屋調査士は、表題部に関する登記申請業務を担っていますが、その目的は、対象物を明確にする物理的な情報です。その物理的な情報が必要な理由は、誰のものがどこにどれがあるかを公開するためだと思っています。

誰のものがどこにどれだけあるということを明確にしているので、誰のものか分からないのであれば物理的情報の必要性も疑わしいものです。誰のものか分からないものがあると、処分に困るだけですよね。

不動産登記の権利に関する制度は、1887(明治20)年2月、登記法(明示19年法律第1号)の施工で始まりました。130年以上も前のことです。

土地家屋調査士の制度は70年

土地家屋調査士法は、1950(昭和25)年7月31日に成立しました。今年は71年目(令和3年現在)になります。この数字からもわかるように、目に見える物理的な情報よりも権利という目に見えないことの情報整理が大事で、またトラブルの原因になりやすいのでしょう。

土地、建物ともに表題部(物理的情報)の不動産登記の申請人は現在の所有者です。そして、土地の登記を申請するために必要な隣接地との境界確認の当事者も現在の所有者です。この現在の所有者に辿り着けてからやっと境界の立ち合い、筆界(境界)確認書の作成、土地の登記申請と具体的な作業に進むことができます。

所有者不明土地に隣接したときの救済方法

・職務上請求による戸籍・住所などの役所調査

・自治会・隣接地所有者・行政・不動産会社・近隣住民など聞き取り調査

・筆界特定

・不在者財産管理人の選任の申立て

できることは複数思いつくのですが、時間と費用のことを考えるとできることも限られてしまいます。目的次第になるのかと思います。

聞き込み調査が一番!

昔から変わらない方法ですが、聞き込み調査で成果が出た時がお客様に一番喜ばれます。ただし、不確定要素が多く、運次第ですね。

ちょうど注目を浴びている所有者不明土地の問題が、今この時に隣接地が所有者不明土地の仕事をすることになるとは思ってもいませんでした。根気よく飛び込みと聞き込みを続けてみます。

足で稼ぐ仕事をします。

建築できない土地、一敷地一建物とは

都心から少し離れた郊外へ行くと地主さんのお屋敷を見かけることが多くあります。どこからどこまでが所有地か分からない広い土地に、家や離れやアパートが建っています。

現地の状況は、車路のような道が母家の玄関まで続いています。その通路のような道幅は4m程あり、両側にはアパートが建っていたりします。アパートは公衆用道路に面して建てられていることがよくあります。

現実的にはどの建物にも自由に出入りできる通路(車も通行出来る幅もある)があり、生活することに何ら支障はありません。

母屋の裏に資材置き場として使っているスペースがあるからそこに息子達夫婦の家を建築しようとしました。アパートを建ててもらったハウスメーカーに相談したところ、

「建築できませんよ!」

目次

1. 一敷地一建物の原則

1. 一つの敷地

一敷地一建物の原則

ハウスメーカーの営業や設計事務所からこのままでは建築できないと言われて、諦めた経験のある方もいらっしゃるかと思います。多くの場合、その根拠は建築基準法から来ています。

一つの敷地に一つの建物

同一の敷地に二つの建物は建てられません、という決まり事から調査をしないで建築できない!と思い込んでしまっていることが多々あります。この思い込みですが、不動産登記法と建築基準法を区別できないことが原因です。

『一筆の土地 = 一つの敷地』と誤って解釈している方がいます。一つの敷地

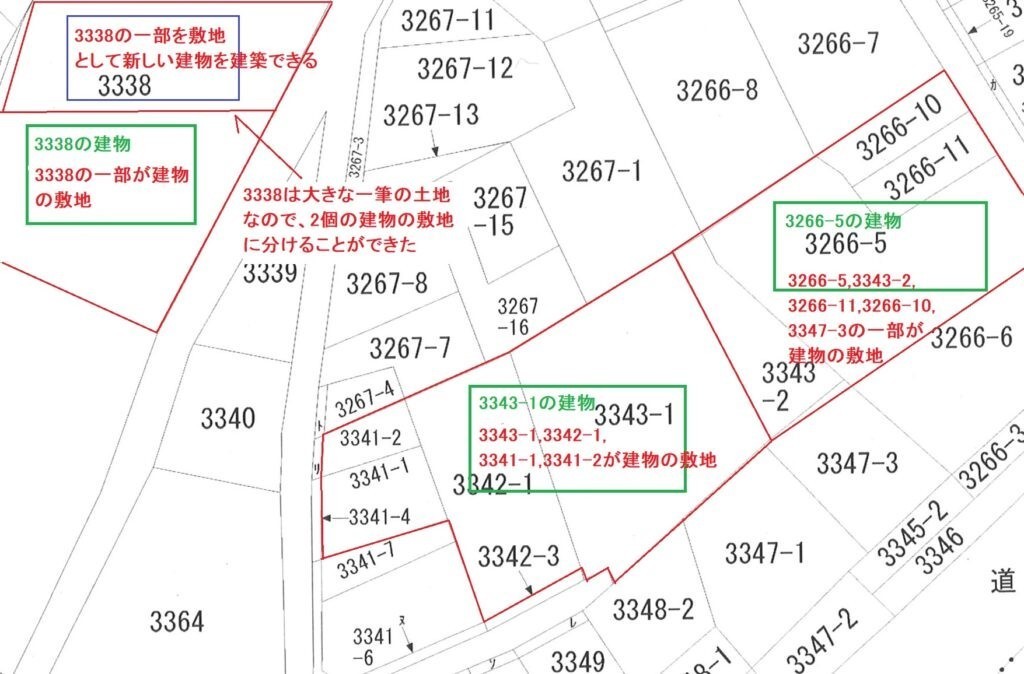

土地の大きさ、形と場所を特定するときに、公図の地番を使います

一筆の土地とは、法務局にある公図上で一筆書きで括られて特定の番号が付されたエリアのことです。複数筆の所有者が一筆の広い土地を2個の建物の敷地とすることは問題ありません。また数筆の土地を建物の敷地とすることができます。

黒線は公図線、黒数字は土地の地番(一地番=一筆)、緑線は建物、赤線と赤文字は一つの敷地、青線の建物を新しく建てることが出来る

既に建物の敷地として使われている土地(地番)でも、実際に建物が建っていない部分については新しく建てる建物の敷地とすることができます。

ただし、既存の建物が違法建築物にならないように調査・測量することは大切です。土地の面積について公図と現地が大きく異なることはよくあります。

建築確認申請時の建物敷地図は、不動産登記法の分筆までは必要ありません。

このページでは土地家屋調査士の資格やその仕事内容について詳しく解説してきました。このページを最後までご覧いただいた方は、土地家屋調査士の仕事やその重要性をご理解いただけたのではないでしょうか。また、読むのが大変だったなという方も、不動産を購入しようとされておられる場合、一筆の綺麗な土地なお且つ隣地とも境界が確定している方は良いと思いますが、少し複雑で「少し気になるかも」と思われている方や所有の土地だが今まで一度も詳しく調べたことが無い方もおられると思います。そんな方は、是非土地家屋調査士の先生に相談してみてください。問題がなければそのままで大丈夫ですし、問題が発生していた場合でも早めに対処することが可能になります。

また、別のページでは実際に土地家屋調査士朝比奈先生が知って欲しい事、知っていいれば得をし、知らなければ損をするそんな話を実際の事例とともに説明して頂いておりますのでご興味のある方は是非ご覧ください。ここまでお読みいただきましてありがとうございます。

境界トラブルオンライン相談サービスのご案内

土地の境界トラブルは同じように見えて様々な要素が複雑に絡み合っている複雑でデリケートな問題です。例えば「挨拶が遅くなった」など些細なことで状況が悪化しハンコがもらえないなどちょっとした行き違いが大きな問題へと発展していったりもします。

そうなる前やそうなってしまった方などご相談ください。

また、相続の準備をそろそろ進めて行こうとお考え方や、ご親族にそのような方がおられる方は是非このサービスをお使いください。

お住まいのお悩み、境界や表題登記に関してのお悩みの方はこちらから!

著者情報

増改築.com®提携 土地家屋調査士

朝比奈資明土地家屋調査士事務所

有限会社ガイアミューズ 代表取締役 朝比奈資明

土地家屋調査士の朝比奈 資明(あさひな もとあき)です。

増改築.com®をご覧いただきありがとうございます。

不動産業界へ転入してきてあっという間の30年でした。これまでの体験に基づいた内容となっております。

不動産の売買・空き家の相談から境界確定測量を依頼されることが多くなりました。ご縁のあったかたのお悩み解決のお手伝いが出来たら私も頑張った甲斐があるというもの。うれしい限りです。

経歴紹介

明星大学を卒業後、中規模な商社に入社し輸入機械の企画営業を約3年、ある事故(親族の所有するアパートが暴力団に不法占拠されたこと)を機に何もできなかった自分に不甲斐無さを感じ、宅地建物取引主任者(現在の宅地建物取引士)の資格を取って不動産業界へ転職。

投資向けマンションの電話営業⇒居住用不動産の売買仲介⇒一戸建住宅用の開発用地・分譲マンション用地の仕入れ及び近隣折衝。

突然、もっとでっかく・広くて大きい世界に挑戦したくなり、

渡米を考え米国カリフォルニア州の不動産資格(REAL ESTATE BROKER LICENSE)に合格し脱サラ。

2年がかりで労働ビザを取得し、カリフォルニア州へ資格登録、社会保障番号(SSN)を取得。

ハワイ州の不動産資格(REAL ESTATE SALESPERSON LISENCE)にも合格しましたが、その間に起きた米国でのトラブルが大きく渡米は断念。

2001年、不動産会社(有限会社ガイアミューズ)を設立。

2008年に土地家屋調査士の試験に合格し、翌2009年に登録をして今に至ります。

これさえ読めば大丈夫!中古住宅を購入する前に必ず知っておくべき知識

大正八年創業以来「戸建てリノベーション」実績5000件を超える『増改築.com』運営会社であるハイウィル株式会社が中古を買って失敗、後悔しない方法を徹底解説!中古を買う前に必ず読んで欲しい内容をまとめました。

中古住宅+リノベーションのワンストップサービスに関するお問合せはこちら

木造一戸建ての専属スタッフが担当致します。

お気軽にお問合せください

増改築.com®の中古住宅+性能向上リフォームのワンストップサービス専用お問い合わせフォームにお越しいただき、誠に有難うございます。

増改築.com®メンバーは技術集団となり、他社のような営業マンがおりません。技術者が直接ご相談にのり問題解決を行います。

従いまして、お客様の方である程度のご要望が整理されました段階、

お悩みが工事内容のどのようなところにあるのか?

ご予算がどの程度絞る必要があるのか?

など明確になった段階でのご相談をお願いしております。

お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックをお願いします。

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・ハイウィルさんは費用はいくらかかるの?

- あまりに築年数が古く本当に新築最高基準の耐震性能や断熱性能に生まれ変わるのか知りたいです・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。

営業時間:9:00~18:00(土日祝日を除く)