戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP > 断熱リフォーム(リノベーション)の費用や工期、工事内容について>【部位別実践編④】夏の暑さ・冬の寒さを防ぐ!天井・屋根の断熱リフォーム徹底解説

更新日:2025.7.28

【部位別実践編④】夏の暑さ・冬の寒さを防ぐ!天井・屋根の断熱リフォーム徹底解説

【天井・屋根の断熱】夏の熱地獄はこれで解決!プロが教える断熱リフォーム

1. 運命の選択 Part 2 ― 「天井断熱」 vs 「屋根断熱」徹底比較

2. 【天井断熱の実践】― 敷くか、吹くか。2つのアプローチ

3. 【屋根断熱の実践】― 快適な勾配天井を実現するための絶対的な掟

4. 天井・屋根断熱で絶対に失敗しないための「プロの掟」

5. 【特別編】軽量鉄骨住宅の天井断熱

まとめ:家の「帽子」を完璧にし、一年中快適な暮らしを

「夏の二階、むわっとした熱気でドアを開けるのもためらわれる灼熱地獄…」 「冬のリビング、暖房を付けてもなぜか暖気がすーっと消えていく感覚…」

【部位別 実践編】の旅も、いよいよ最終目的地です。窓・壁・床という、住まいの主要な部分の断熱を学んできましたが、この家の「帽子」にあたる天井と屋根を攻略しなければ、断熱リフォームは決して完成しません。

【基礎知識編】で学んだように、暖かい空気は上へと昇ります。冬場、断熱が不十分な天井は、暖房で大切に暖めた空気をいとも簡単に宇宙へ逃がしてしまう、最大の熱の逃げ道となります。 一方で夏は、太陽に熱せられた屋根の表面温度は70℃以上にも達し、その熱が天井から室内へと放射され、二階を灼熱地獄に変えてしまいます。

この「家の帽子」をいかに攻略するか。それが一年中快適な暮らしを実現するための、最後の鍵なのです。

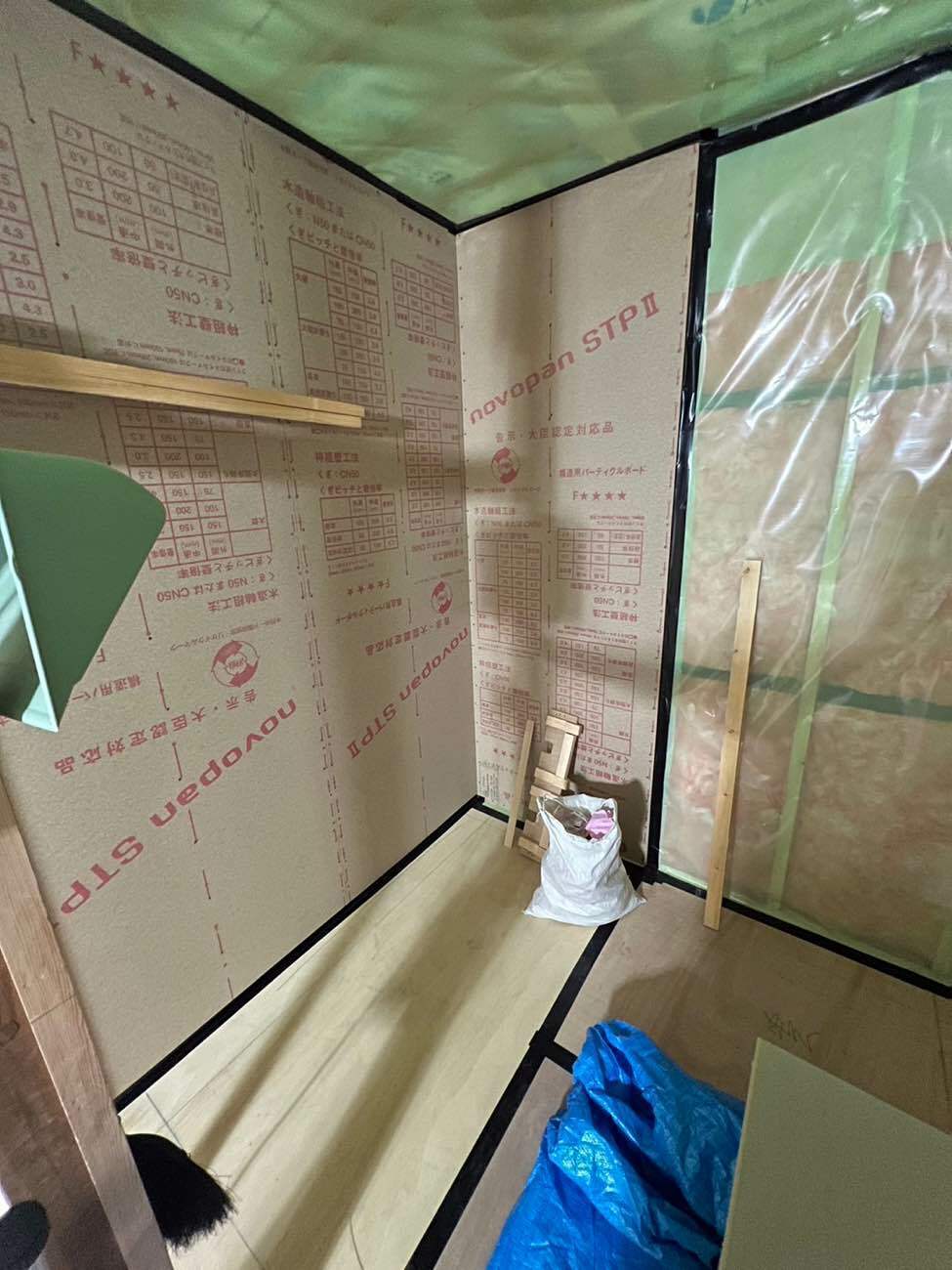

天井:セルロースファイバー

壁:セルロースファイバー

(ハイウィル株式会社施工現場)

屋根断熱:硬質30倍発泡ウレタン

壁:高性能グラスウール

(ハイウィル株式会社施工現場)

まず、家の最上部の断熱には、思想が全く異なる2つの方法があります。「天井で断熱するか」「屋根で断熱するか」。この選択によって、コスト、性能、そして小屋裏(屋根裏)空間の使い方が大きく変わります。

ここでの屋根断熱は、リフォームでの屋根断熱を意味します。新築のように屋根上から断熱をするのではなく室内から屋根で断熱を取るという断熱リフォームの屋根断熱を解説していきます。

天井断熱 vs 屋根断熱 比較表

| 比較項目 | 天井断熱 | 屋根断熱 |

|---|---|---|

| コンセプト | 天井で断熱する工法。 最上階の「天井の上」に断熱材を敷き詰め、小屋裏は断熱層の外=「屋外」扱い。 | 屋根で断熱する工法。 屋根の垂木の間に断熱材を施工し、小屋裏空間を断熱層の内側=「室内」扱いにする。 |

| 断熱性能 | ◎ 優れている 断熱材の厚みに制限がなく、300mm以上の高性能仕様も可能。 コストパフォーマンスが高い。 | ○~◎ 垂木の厚みに制限されるため、性能確保には工夫が必要。断熱材の選定と施工技術がカギ。 |

| 小屋裏空間の活用 | × 活用不可 小屋裏は断熱層の外側になるため、収納や部屋としての利用は困難(夏は灼熱・冬は極寒)。 | ◎ 活用可能 小屋裏が断熱層内となり、ロフトや勾配天井、収納スペースなどに利用可能。快適性も確保しやすい。 |

| 夏の日射対策 | ◎ 優れている 小屋裏換気によって、屋根が受けた熱を屋外に排出できるため、室内への熱の伝達が抑えられる。 | △ 注意が必要 屋根面が直接熱を受ける構造となるため、高性能な断熱・遮熱材+通気層の確保が不可欠。 |

| リフォームでの施工性 | ◎ 比較的容易 天井点検口から小屋裏にアクセスできれば施工が可能。 吹込み工法での施工ならさらにスムーズ。 | × 難しい 室内側から施工する場合、天井の全面解体が必要。既存下地に追従し断熱下地の造作施工は複雑で、高い技術と養生の手間がかかる。 |

| 費用 | 比較的安価 工法がシンプルで材料も比較的安価。 | 高価 施工手間・材料コストが増し、特にリフォームでは費用負担が大きくなりやすい。 |

まとめ

| 推奨されるケース | 天井断熱 | 屋根断熱 |

|---|---|---|

| 断熱性能を重視しつつコストを抑えたい | ◎ | △ |

| 小屋裏を収納やロフトとして活用したい | × | ◎ |

| リフォームの施工性を優先したい | ◎ | × |

| 新築やスケルトンリノベで自由度が高い | ○ | ◎ |

【結論】リフォームではどちらが現実的か? 小屋裏を収納や部屋として積極的に活用したい、あるいは勾配天井のデザインにしたい、という明確な目的がない限り、ほとんどの断熱リフォームにおいては、「天井断熱」が最もコストパフォーマンスが高く、確実で、間違いのない選択と言えます。屋根断熱は、デザイン上の要求を満たすための、より専門的で高コストな手法と位置づけられます。

最も現実的で効果の高い「天井断熱」。その具体的な施工法には、主に「敷き込み断熱」と「吹込み断熱」の2種類があります。

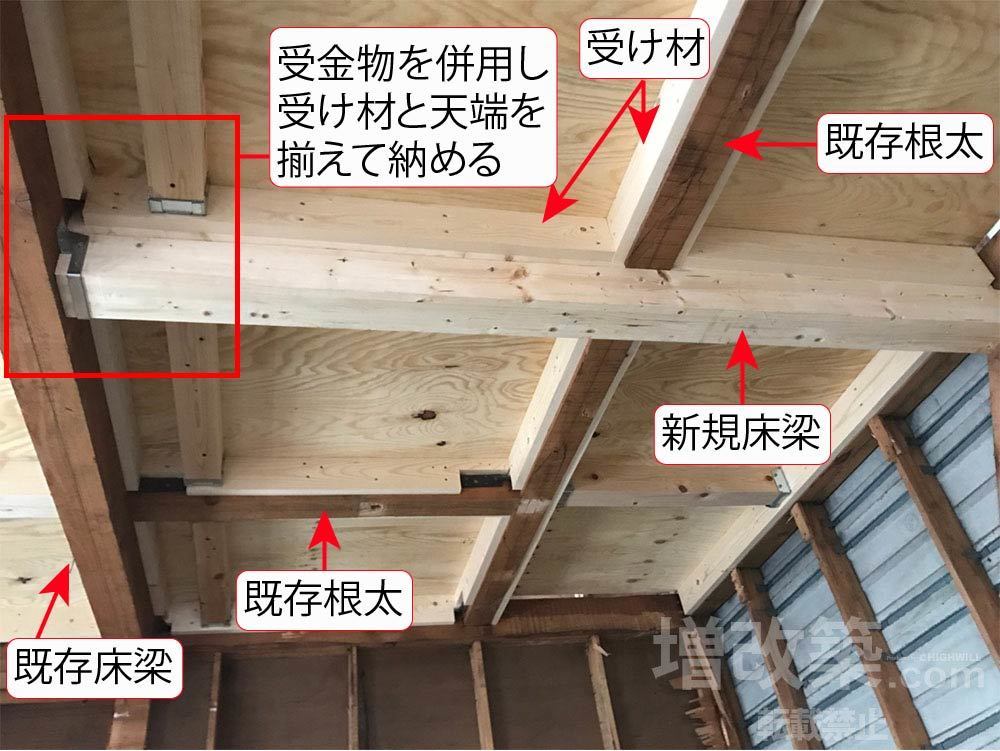

アプローチA:敷き込み断熱 ― 高性能グラスウールなどを敷き詰める

ロール状やボード状になった断熱材(高性能グラスウールなど)を、職人が小屋裏に入り、天井を支える「天井野縁(てんじょうのぶち)」や「吊り木(つりき)」の間に隙間なく敷き詰めていく方法です。

-

Step1.【最重要】気流止めと防湿気密シートの施工

断熱材を敷く前に、まず天井面の気密を確保します。壁の中から上昇してくる気流を止める**「気流止め」を壁と天井の取り合い部分に施工。その後、断熱材の下(室内側)に「防湿気密シート」**を連続して張り、室内の湿気が小屋裏に侵入するのを防ぎます。

-

Step2. 1層目の断熱材を敷き込む

天井の骨組み(野縁)の間に、断熱材を隙間なく敷き詰めます。この時、断熱材を押しつぶすと性能が落ちるため、適切な厚みのものを選定します。

-

Step3.【プロの技】2層目を直交させて敷き込む

最高の性能を目指すなら、1層目を敷き込んだ後、その上に1層目とは直交する向き(90度回転させて)で2層目の断熱材を敷き込みます。 なぜなら、1層目では露出していた天井の骨組み(野縁など)は木材であり、断熱材に比べて熱を伝えやすいため「熱橋」となるからです。2層目を直交させて敷くことで、この熱橋を完全に覆い隠し、天井面全体をムラのない完璧な断熱層にすることができるのです。

①1層目を敷き込み。

②1層目を敷き込みの上に1層目とは直交する向き(90度回転させて)で2層目の断熱材を敷き込む

③「気流止め」

④「防湿気密シート」

アプローチB:吹込み断熱(ブローイング) ― 断熱材を雪のように積もらせる

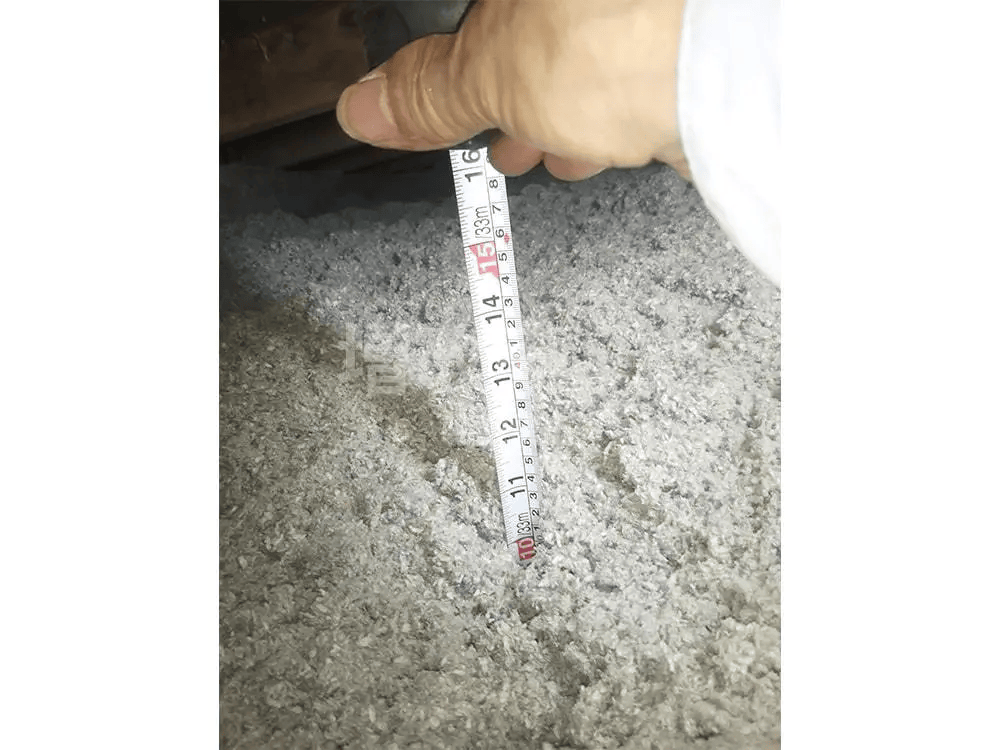

小屋裏が狭くて人が作業しにくい場合や、より隙間なく断熱したい場合に最適なのが、この吹込み工法です。専用のホースを小屋裏に入れ、綿状の断熱材(セルロースファイバーやグラスウール)を雪のように吹き積もらせていきます。

-

メリット:

-

隙間ができない: 細かい部分や複雑な形状の箇所にも、断熱材が雪のように積もるため、隙間が一切できません。

-

熱橋を自然に解消: 天井の骨組みもすべて断熱材の中に埋もれるため、熱橋の問題が自然に解消されます。

-

施工が速い: 狭い場所でも機械で施工できるため、作業時間が短い場合があります。

-

-

【本ガイドの推奨】セルロースファイバーの採用

【基礎知識編③】で学んだように、新聞紙をリサイクルして作られるセルロースファイバーは、断熱性能だけでなく、非常に高い「蓄熱性能(比熱)」を誇ります。 天井にセルロースファイバーを300mm以上の厚みで吹き込むことで、単なる断熱層ではなく、室温を安定させる「熱のバッファ層」を設けることができます。さらに、高い「調湿性能」で小屋裏の湿度を安定させ、「防音性能」で雨音などを軽減する効果も期待できる、最も優れた選択肢の一つです。

小屋裏を部屋として使いたい、あるいはデザイン的に勾配天井にしたい、という場合に選択するのが「屋根断熱」です。これは非常に高度な施工技術を要し、一つでも手順を誤ると、結露や雨漏り、建物の劣化に直結するリスクを伴います。

-

絶対的な掟:「通気層」は命綱

屋根断熱で最も重要なのが、屋根の野地板(のじいた)のすぐ下に、空気が流れる**「通気層」**を必ず設けることです。 この通気層は、

-

万が一、壁体内から侵入した湿気を外部に排出する

-

夏場に屋根が受けた熱を、上昇気流によって屋外に逃がす という、2つの極めて重要な役割を担っています。この通気層を確保せずに断熱材を充填してしまうと、屋根の下地が湿気で腐ったり、夏場に熱がこもって室温が異常に上昇したりします。専用の「通気スペーサー」などを用いて、軒先から棟(屋根の頂上)まで、空気が確実に流れる道を確保することが絶対条件です。

-

-

材料の選択:厚みと性能のジレンマ

勾配天井で断熱等級6以上を目指す場合、グラスウールやセルロースファイバーだと、250mm以上の厚みが必要になることがほとんどです。 これでは、せっかくの天井高が25cm以上も低くなってしまいます。

【プロの解決策:硬質30倍発泡ウレタン】 こうしたケースで真価を発揮するのが、硬質30倍発泡ウレタンです。約半分の厚みで同等の断熱性能値を出せるため、天井高を確保しつつ、デザイン性と高い断熱性を両立させることができるのです。

ただし、この工法には「トラックが現場に横付けできるか」という、ロケーションの制約があることも、プロとして知っておくべき現実です。

最後に、天井・屋根の断熱リフォームで、プロが必ず守るべき「掟」をご紹介します。これを知っているかどうかで、リフォームの質は何倍も変わります。

-

掟その一:小屋裏換気を確保せよ

「天井断熱」の場合、小屋裏は屋外と同じ扱いになるため、空気がよどまないように「小屋裏換気」が必要です。軒下の吸気口から空気を取り入れ、屋根の頂上にある排気口(棟換気)から熱気や湿気を排出する。この空気の流れが、夏場の室内への熱の侵入を大幅に軽減してくれます。

-

掟その二:天井点検口は「断熱ハッチ」にせよ

せっかく天井に300mmの断熱材を敷き詰めても、小屋裏に上がるための「天井点検口」がただの薄い板では、そこが巨大な断熱欠損(熱の逃げ道)になってしまいます。必ず、点検口のフタ自体に分厚い断熱材が入った、高気密・高断熱仕様の点検口を選ぶ必要があります。

-

掟その三:ダウンライトは「悪魔の穴」と心得よ

天井に埋め込む「ダウンライト」は、断熱・気密層に大きな穴を開ける、最悪の断熱欠損要因です。気密を意識せずに設置されたダウンライトからは、冬場に室内の暖かい空気がダダ漏れになります。リフォームの際は、気密が確保された断熱施工対応型のダウンライトを選ぶか、より安全なのは、天井に穴を開けない「ダウンシーリング」を選ぶことです。

-

掟その四:壁との「気密の連続性」を死守せよ

壁の防湿気密シートと、天井の防湿気密シートが、壁と天井の取り合い部分にある「桁(けた)」という横架材の上で、途切れることなく、完全に連続していること。 これが、家全体を「魔法瓶」にするための最後の仕上げです。この部分の気密テープ処理を徹底することが、性能を決定づけます。

この章では、住まいの最上部を守る「天井・屋根」の断熱リフォームについて、その選択肢と具体的な手法を解説しました。

窓、壁、床、そして天井・屋根。 これで、あなたの住まいを包む「外皮」すべての断熱改修法をマスターしました。いわば、断熱リフォームの王道と言える手法は、すべてあなたの知識となったのです。

しかし、あなたの家が「教科書通り」とは限りません。次の【特殊ケース攻略編】では、最大の難関であり、多くの業者が匙を投げる「軽量鉄骨住宅」の断熱リフォームについて、その熱橋対策のすべてを解き明かしていきます。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級6」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)