公開日:2021-07-03

戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP > 中古住宅を購入してフルリノベーションするメリット > 買ってはいけない建売住宅 > 建売住宅の寿命を左右する!建売住宅のチェックポイント!!

ここからは建売住宅のチェックポイントを解説してまいります。建売見学の際や、内覧の際に確認を行いましょう。中古住宅や注文住宅でも入居前には利用できるチェックポイントとなりますので参考にしてください。

- 外壁を見よう!

- 外壁と水切りの隙間をチェック

- アンカーボルトやホールダウン金物をチェックしよう

- 基礎部分のひび割れは要注意

- 床の確認を行おう

- 床下を覗いてみよう

- 断熱材は入っているか

- 軒裏のチェック

- 住宅に入ったら隅をチェックしよう。

- クローゼットを見よう

- 巾木をチェックしよう

- 階段は板との継ぎ目をチェック

- 天井にシミがあるのは雨漏りの可能性あり

- 水回りの給排水をチェックしよう。

- 点検口の確認をしよう

では具体的に解説します。

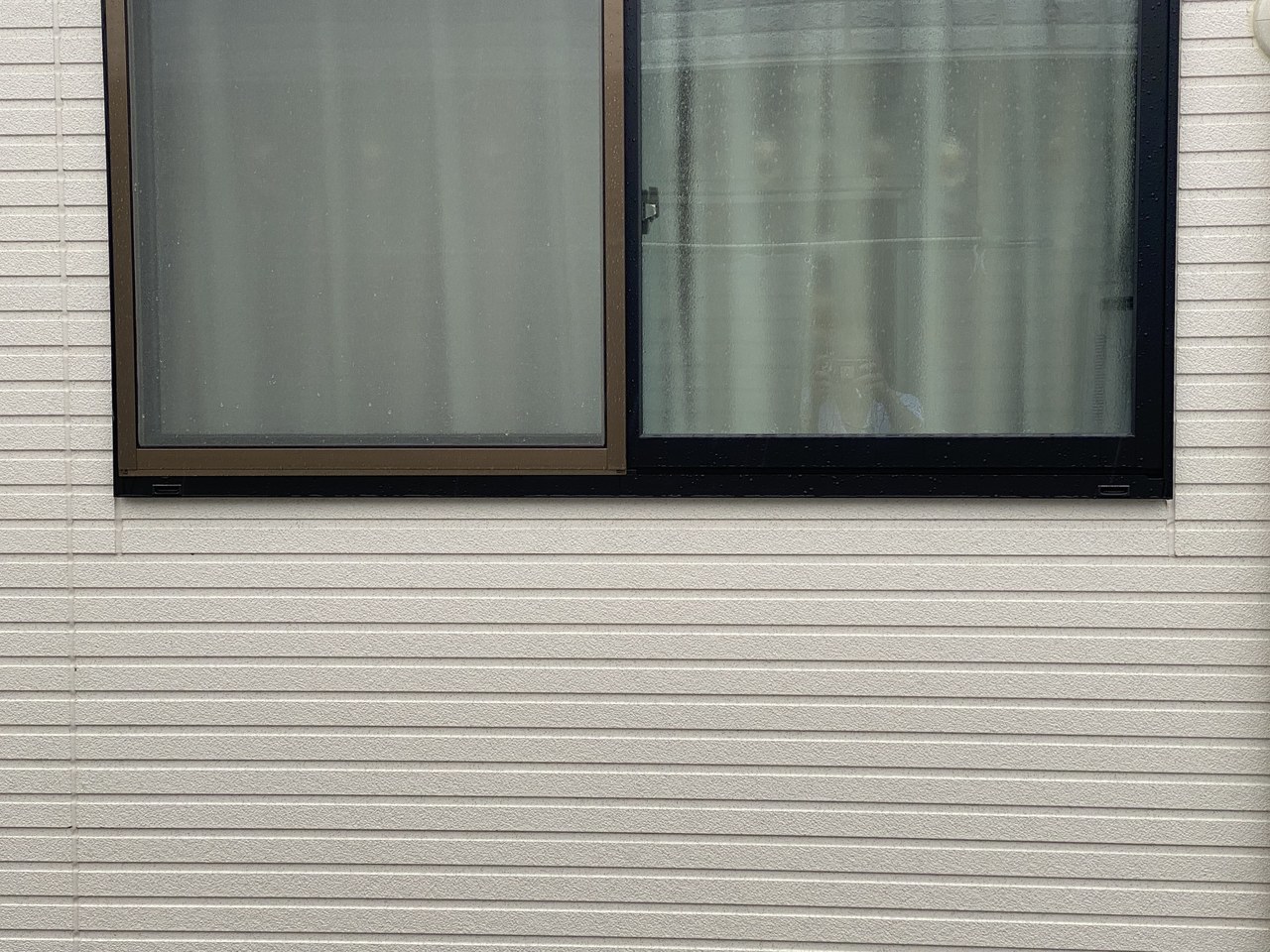

ポイント1 外壁を見よう!

建売住宅の見学をおこなった場合、最初に目に入るのが外観になると思います、外観を構成するのは家の形と外壁材となります。その中で、まずチェックするポイントは外壁です。建売住宅の場合、外壁材はサイディングが採用されていることが多いと思います。サイディングは工場で生産され塗装まで行いますので、品質にばらつきが生じにくく価格が安いのは確かにメリットですが、サイディングの種類や施工方法で変わってきます。その中に施工方法の1つで下地に釘で取り付ける方法を採用している場合があります。(サイディングの厚みが14㎜だと釘打ち工法、厚みが15,16㎜だと金具留め工法が一般的です)このような工法の場合、釘を打つ際にサイディングにひびが入ってしまうケースがあります。ヒビがないかも確認しましょう。

また、窓周りのコーキングとサイディングが窓に合わせて綺麗にカットされているのか、特に建物の裏などもコーキングでしっかり雨水処理がされているのか確認もしましょう。

ポイント2 外壁と水切りの隙間をチェック

実は外壁材で雨を完全に防ぐことはできません(もちろん雨が入らないようにするのは当然です)その為、内部と外壁の間には防水シートと通気層が存在します。万が一外壁と内部との間に雨水が侵入したとしても、その隙間が雨水などの水分を逃がしてくれるので、建物の内部構造躯体や断熱材を守ってくれるというものです。また、結露対策にもなりますし、結露で生じた水の逃げ道にもなります。そして、そこで発生してしまった水は重力により下へ降りてきます。その水が逃げるスペースが、「外壁と水切りの隙間」の空間になります。その隙間が閉ざされてしまっていると水も逃げる場所がなくなり建物の内部に進入してしまいますし、通気層の意味も薄れてしまいます。外壁と水切りが重なっている家は意外にも存在しますので注意しましょう。また逆に広すぎて防水シートが見えてしまう事もあったりします。美観的な問題も考えられます。

ワンポイント!

上記で防水透湿シートが出たのでこちらも補足すると、完成してからでは確認できないのですが、防水シートを施工する際に防水シート同士を10センチほど重ねる必要があります。隙間があったり、雑な仕事をしているとせっかくの防水シートの効果の効率が悪くなり経年劣化のスピードも早まり、最悪の場合を考えると家の倒壊や健康被害にもつながる重要な工程だと理解しておきましょう。

もし防水シートが見えてしまっていては見た目が悪いですよね?「外壁と水切りの隙間」わかりやすい箇所になるので、しっかりと確認を行いましょう。

ポイント3 アンカーボルトやホールダウン金物をチェックしよう

アンカーボルトやホールダウン金物とは主に木造軸組工法で建物を建てる際に使用する金物になります。地震や台風時に柱や土台が梁から抜けるのを防ぐために必要な金物です。

こちらも建築中にしか見ることが出来ないですが、ボルトがしっかりと止まっているかを確認しましょう。普段は問題ないのですが、災害が起こった際に、ボルトがしまってなかったら最悪の場合金物が抜けてしまい、倒壊する確率が上がってしまいます。これは建築基準法2000年の改正を理解していない大工さんの知識不足や怠慢からくるものだと思いますが、注意してチェックしましょう。

ポイント4 基礎部分のひび割れは要注意。

家で重要な部分を一つ上げるなら基礎になると思います。増改築.com®でも、中古戸建ての増改築工事を行う場合、昭和56年以前の旧耐震の建物は、補修ではなく必ず基礎補強工事を行います。現行法では基礎もしっかりと作られています。

しかしながら、基礎のひび割れなどの不具合は発生してしまうことがあります。

基礎のひび割れが起こる原因の一つとして初期の打設時での「乾燥収縮」です。大気が乾燥している状態だと、打設されたばかりのコンクリートの中から水分が少しずつ蒸発していきます。すると、コンクリートの体積がちいさくなるため収縮しひび割れを起こします。

この「乾燥収縮」はひび割れの原因で一番多いと思います。また、セメントと水が水和反応を起こすことによるひび割れもあります。水和により水和熱が起きると、材料を混ぜている最中から硬化とともに温度が上昇していきます。大体5日くらいで温度は最高点に達し、外気温度程度になるのに2~3週間ほどかかります。コンクリートの温度が上昇している際は膨張し、冷めてくると収縮するため、温度差によってもひび割れが起きる可能性もあります。

基礎のひび割れは基本的にはできてしまうのは当たり前というところがありますが、基礎のひび割れの量や大きさ、長さでひび割れ(クラック)の危険性を見極める必要があります。

クラック箇所の深さ・幅等を専用のクラックスケールを用いて図ります。幅0.3mm以下、深さ4mm以下のクラックを《ヘアークラック》と言い、これ以上なると《構造クラック》《貫通クラック》と呼ばれ、内部の鉄筋までクラックが届いている、非常に危険な状態です。耐震性にも影響がでてきますし、水などが入るとコンクリートの中性化が進みやすくなりコンクリート自身の強度の劣化を早める原因となります。その他「真横に割れている」や「変な割れ方」をしている場合も注意が必要です。

心配な場合は精密検査機器を保有する、専門家に依頼する必要があります。

ポイント5 床の確認を行おう

建物の見えるところをチェックすることは重要になります。ですが、見えない箇所は更に重要になります。安全にそして快適に暮らすために必要な仕組みのほとんどは見えないところになるからです。建売の場合はそのほとんどが、施工中の作業状態を見ることができませんので、精度は落ちてしまいますが、完成の状態から判断する必要でてきます。

まずは床のチェックからです。内覧の際はスリッパを履いていると思いますが、脱いでしまいましょう。床の傾きフローリングの浮き、床の傷やへこみをチェックしましょう。ゆっくりと歩きながら足の裏そして全身で感じましょう。

ポイント6 床下を覗いてみよう

床下の水漏れがあった場合はその物件の購入はやめましょう。問題外です。チェックの仕方は床下点検口に顔を入れて覗いてみましょう。その際に、湿気を感じたり、カビ臭さを感じないかをチェックしましょう。建売住宅の場合突貫工事で建てられている可能性があります。基礎工事の段階で雨が降ると、本来乾燥したことを確認してから上棟しますが、突貫工事の場合は乾燥を待たずに工事を続けていきます。このような姿勢が見て取れる家の購入を検討している場合は買わない方が良いですが、立地や価格で購入の意思が強い場合は、インスペクション(目視ではなく内部の調査もしてください)を依頼して第三者の専門家に判断を委ねましょう。

もう一点基礎に水が溜まっているのは前述の雨水のことが多いと思いますが、不具合の事例では、排水管から漏水しているパターンもあります。じわりと滲むように漏れている場合は長期的に観察が必要です。水分は建物にとって天敵です。見逃すと建物の寿命や健康被害につながります。購入して住んでからも点検口に顔を1年に一度ぐらいは確認してみて、湿気を感じることはないか、カビのにおいはしないかを確認することは重要です。

ポイント7 断熱材は入っているか

断熱材は、通常は2階建てであれば、2階の天井、外と面する内壁、1階の床に充填されていますが、断熱材は一か所でも施工ミスがあるとその効果は半減どころか全く機能しないといっても良いでしょう。それくらい重要な工事となります。完成後になると赤外線サーモグラフィーによる調査しかなく費用も発生してしまいますので、断熱材だけではないですが、完成前建物建設中からチェックしておくか、売主(事業主)に施工中の写真があるかを確認しましょう。

ポイント8 軒裏のチェック

外壁のチェックも重要ですが、雨仕舞の観点から、軒裏のチェックも必ず行いましょう。極稀ですが、雨で雨水のシミが出来ている場合があり、このよ

ポイント9 住宅に入ったら隅をチェックしよう。

建物の品質を見極めるポイントとは角を見ると良いでしょう。

木造住宅の場合は建物が完成後も構造部の木が含む水分量が異なり、膨張と収縮を繰り返します。木材が比較的品質が安定していると言われている集成材でも同じです。新築住宅の場合は建物によっては「パキ パキッ」と異音がする時があります。それは木材が乾燥し木材が割れているときの音です。このように構造部の木材がしっかり乾燥し、安定するまでに膨張と収縮を繰り返すので、角に隙間ができてしまう場合がありますが、角材の結合部分(クロス)に隙間ができていないかをチェックしましょう。また、新築住宅の場合は建物が建ってから時間が経っていないので、影響は出にくいと思いますが、隙間だけではなく、シミが出てきたりカビがでてきたりしている場合は雨漏りが起こっている可能性が高くなります。中宅住宅の場合は、特に確認が必要な箇所になります。

ポイント10 クローゼットを見よう

クローゼットや押し入れはお部屋とは違い一見目につくところではありません。見えないところだからこそ建物を建てた売主(事業主)の姿勢や大工の腕が顕著に出ている場合があるのです。

例えばクローゼットにはクロスを貼らない業者もいます。下地の状況を確認することができますし、クロスが貼ってあったとしても、見えない箇所という理由で仕上げがきれいになされていない場合があります。また、押し入れも同様ですが仕上げがきれいになされているか使用している部材は何なのかを確認しましょう。

ポイント11 巾木をチェックしよう

巾木とは壁とフローリングとの境目の部分です。

余談ですが、巾木には木製巾木、MDF巾木、ソフト巾木の3種類存在します。MDF巾木が支流だと思います。これは木質繊維を細かく粉砕したものを樹脂で固めたものになり木目などのプリントがなされた塩化ビニールで周りを覆ったものになります。水回りには不向きです。

続いてソフト巾木ですが、こちら塩化ビニール製品で洗面室などの水回りで使用されることが多いです。CF(クッションフロア)と組み合わせて使用する事が多いです。

木製巾木は大工さんが作る事が多いです。一部リフォームを行う際に既存製品で使用したりします。

また既製品でも無垢素材を生かした自然な木目でナチュラルテイストに仕上げることが出来ます。

建売住宅ではMDFを使用していることが多いです。施工の際に、頭径が1mm程度のフィニッシュ釘で固定しますが、下手な大工さんが使用すると頭が目立ってしまったり飛び出たりしているので注意して確認しましょう。巾木やクロスは時間が経つと自然に隙間が出来たりしますので、アフターフォローがある売主(事業主)の場合隙間が出来たら修繕してもらえます。前述で説明しましたが、乾燥収縮を行い隙間が出来るケースが多々ありますので、しばらく様子をみてまとめて補修してもらうのがよいと思います。

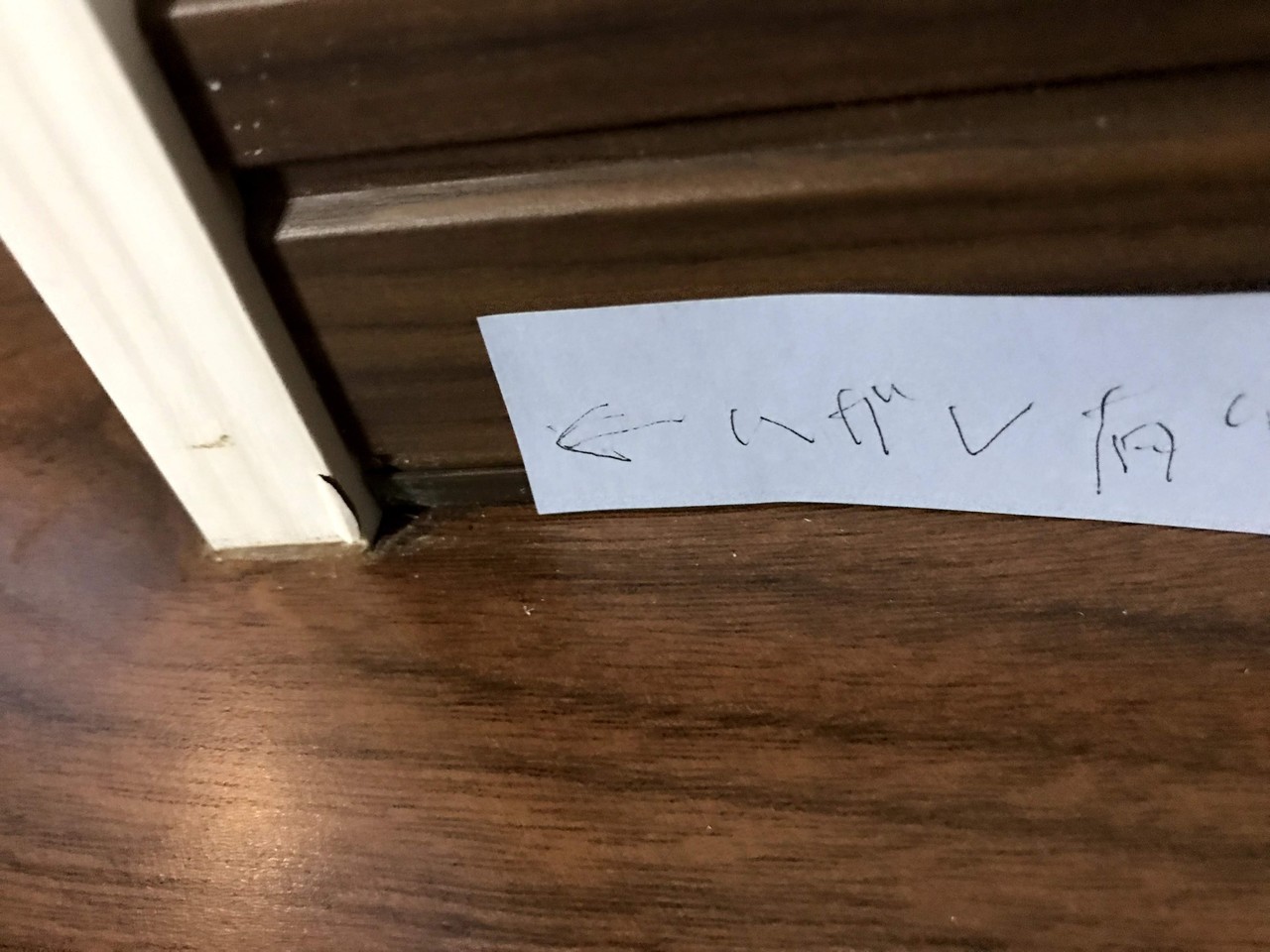

ポイント12 階段は板との継ぎ目をチェック

ささら桁と踏板の隙間

階段の施工は他の箇所よりも複雑な為、大工の力量がわかるポイントとなります。

階段は足をのせる踏み板とつま先が当たる蹴込み板、側面の「ささら桁」と呼ばれる部分に分かれています。まずは階段を昇り降りしてみてください。変な音がなったりするかを軋んだりしないかを確認しましょう。続いて目視で見ていきます。踏み板と蹴込み板ささら桁との境目に隙間がないか釘が出ていないかを確認しましょう。また、階段は裏側からビスを売って施工していきます。その為、大工さんの腕や工期の問題で、ビスの先端が飛び出したりするケースがあります。また、手すりも少し押して確認しましょう。動くようでしたら大問題です。念のために軽く体重を乗せたりしてみてください。力いっぱい引っ張ったり、体重のかけすぎには注意しましょう。

ポイント13 天井にシミがあるのは雨漏りの可能性あり

天井から漏水

天井解体後に判明した雨漏れ

天井にシミがある場合は要注意です。新築住宅の場合は該当したら購入はやめましょう。中古住宅の案内をする場合、物件の説明をしながら案内を行いますが、その際に必ずご自分でも確認を行なった方が良い箇所があります。築30年以上の築年数が古い建物は内外部のフルリノベーションを行う事が多いので、修復することは可能ですが、2000年以降に建てられた建物はすべてをフルリノベーション(耐震補強などの躯体もリノベーション)することはないので、雨漏りのある、無いは重要な確認作業になりますが、その際に

ポイント14 水回りの給排水をチェックしよう。

故障や不具合の発生しやすい箇所に水回りがあります。新築住宅の場合はメーカーによるアフターサービスが基本的には付帯と思いますので、不具合があった場合でも大きな問題にはならないとは思いますが、不具合が起こった場合直結して生活に支障がでますので、しっかりとチェックしましょう。チェックのタイミングは内覧の際は基本的に水栓の使用はNGとなりますので、水回りの場合は、契約後に行いましょう。売主(事業主)による内覧会があると思いますが内覧会がない場合などは売主(事業主)に断りを入れてチェックを行いましょう

□チェックの仕方□

・水の流れを追いかけましょう(自ら行う場合は止水栓の開栓が必要です)

・水圧がかなり悪いお宅も実際に存在しますので、水圧の確認を行いましょう。

・排水口の水が問題なく流れているか確認しましょう。

・床下点検口(収納庫)は大変な作業になりので、余裕がある場合は床下に潜って確認すると良いでしょう。

・給水と排水、両方のつなぎ目を確認をしましょう。

その時に水道の水は出したままで漏れがないか確認をして下さい。

※点検を怠り、万が一、漏れている場合は水が溜まり被害が拡大してしまいます。

万が一、点検口がない場合は理由にもよりますが購入をやめた方が良いでしょう。

点検口は点検を行うだけではなく、交換や修理を簡単に行う事が出来るので、現在の戸建て住宅の標準的仕様では当たり前に設置されています。

ポイント15 点検口の確認をしよう

最近の戸建て住宅では点検口が床下や天井に設けられています。2階建ての場合は床下の点検口はキッチンや洗面室、天井の点検口はユニットバスや2階クローゼットの上についていることが多いと思います。床下はここまでにご説明しておりますので、天井の点検口の役割は雨漏りなどの確認や点検そしてメンテナンスの為に設置されています。新築時には雨漏りは少ないと思いますが、将来的にも経過観察が必要となるので、年に1度ぐらいは問題が起こっていないかを確認しましょう。また、天井の点検口を覗くと断熱材が施工してあると思いますので、隅々までしっかり設置してあるかなどの確認をしましょう。

まとめ

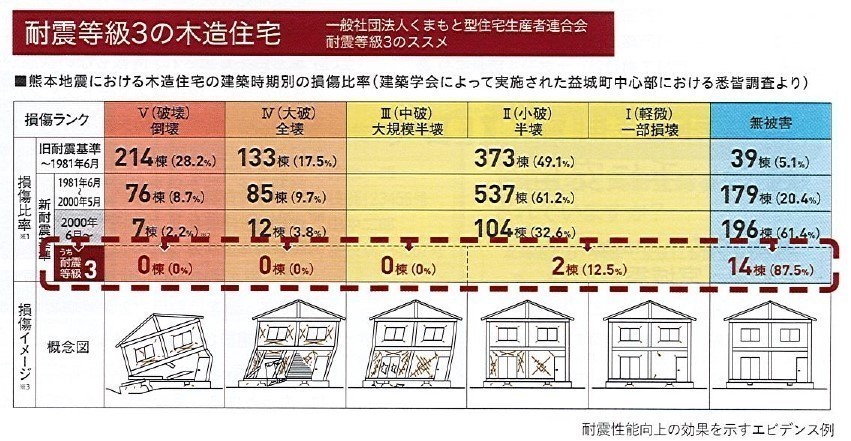

ここまで建売住宅を購入する際のチェック項目を解説してきましたが、完成した建物だけを見ていてもわからない事があります。それは耐震性能です。建売住宅に拘らず住宅を購入する際には耐震等級をチェックする必要があります。買ってよい建売住宅の基準は耐震等級3の基準で建てられた家であることが基準となります。

ここまでの説明は耐震等級3ではなかった場合や耐震等級3の家が必ずしも欠陥住宅ではないと言い切れるわけでもありませんので、建物の状態を見極めるためにも必ず必要な手順だと思います。しかし、耐震等級は建物だけではわからないので、図面や耐震等級を表す書類の確認が必要となります。

なぜ耐震等級を知っておく必要があるのか、それは過去の地震でも耐震等級3の優位性は顕著に表れているからです。未だに東日本大震災の余震が繰り返し起きています。現在、その地震に対してとる事ができる方法は耐震等級3となります。

実際に起こった熊本地震の被害を見て下さい。

熊本地震における木造住宅の建築時期別の損傷比率

この図を見て頂くと私が伝えたい内容もご理解いただけると思います。ご自宅はもちろんですが、被害が小さく、ご自身やご家族を地震から守る対策方法は耐震等級3ということなのです。耐震等級3の家が第一条件であるということを覚えておきましょう。

増改築.com®ではリフォーム工事でも住宅性能評価制度を利用した耐震等級3、もしくは構造評点1.5以上を標準で取得できるようにご提案をしています。

ここまで、建物に関して沢山のチェックポイントを解説ご説明させて頂きましたが、

建物以外の重要なポイントを解説していきます。建物以外の重要なポイントとは何だと思われますか?

立地も重要ですよね。立地に関しても他のページでも解説しておりますので、そちらを参考にして下さい。

重要なポイントとは心です。おそらく建売住宅を購入しようと考えられている方は、今までそしてこれからの人生で一番大きな買い物になると思います。私は20年以上新築戸建てを建ててきました。そして同時に、建売を購入された方の耐震工事や断熱改修なども行ってまいりました。さまざまな購入者さまを見てきました。購入の際に一番大事なことは平常心だと思います。

ではどうすれば冷静な判断が出来るのかを考えたときに「真剣に建物と向き合う」という方法がございます。それがこれまでにご説明させて頂いたチェックポイントとなります。これらの細かい点と真剣に向き合うことにより、冷静な判断と買ってもよい物件が悪い物件かいつのまにか判断できる状態になっているのではないでしょうか。

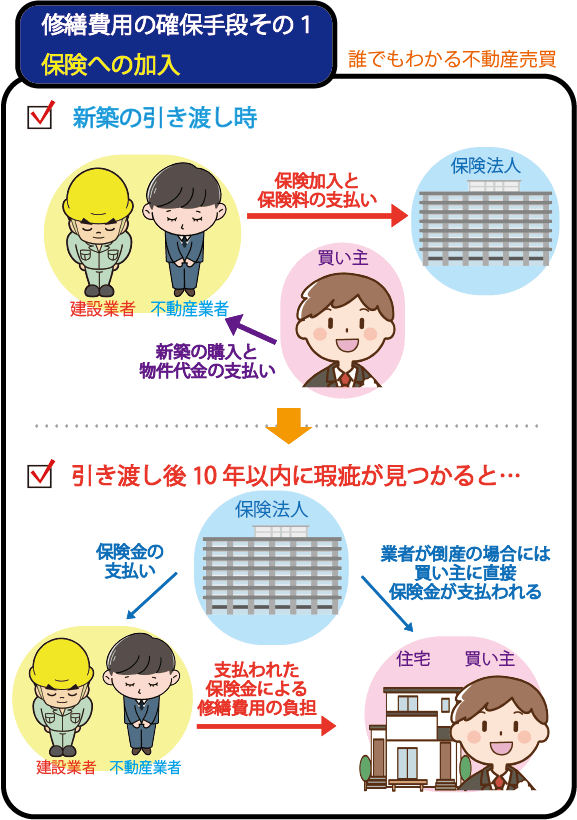

もう1点は保険的な意味合いにもなりますが、瑕疵担保保険とアフターサービスの期間と内容を確認するというものです。ここまでの解説をご覧頂いた方は、かなり買ってはいけない建売住宅を購入する可能性は減っていると思います。しかし、それでも万が一は存在します。その際の頼みの綱が保瑕疵担保険となります。

次の章では住宅瑕疵担保保険を解説していきたいと思います。

新築住宅の事業主(売主)は住宅の品質確保の促進等に関する法律により、買主に引渡後10年以内に発見された瑕疵(欠陥)に対して、品質確保、無償で修繕する責任をおう必要があります。

但し売主(事業主)や建築主の資金繰りが焦げ付いてしまったり、倒産してしまった場合はその支払い能力ありません。

そこで制定されたのが住宅瑕疵担保履行法になります。住宅瑕疵担保履行法とは、住宅を新築する建築業者、または新築住宅を販売する不動産会社に、買主に引渡後10年以内に重大な瑕疵が発見された場合に負担すべき修繕費用の確保を義務付ける法律になります。

修繕費用を確保するために以下の2つにいずれかの方法を用いる、または2つの方法を併用することを建築業者や不動産業者に義務付けしています。

住宅瑕疵担保責任保険に加入

一つ目の方法は保険への加入です。

建築業者、または不動産業者が、国土交通大臣が指定している住宅瑕疵担保責任保険法人に数万円から十数万円などの保険料を支払い保険に加入すれば、引き渡し後10年以内に重大な瑕疵が発見された新築に対して、修繕費用が保険金として支払われます。

これにより、建築業者または不動産業者は、買主に引き渡した新築住宅の修繕費用を確保することが可能になります。

また、建築業者、または不動産業者が倒産している場合は、保険法人から新築の買主に直接保険金が支払われることにより、買主は支払われた保険金を用いて修繕することが出来ます。

なお、建築業者、または不動産業者が加入する保険を「住宅瑕疵担保瀬金保険」と言います。

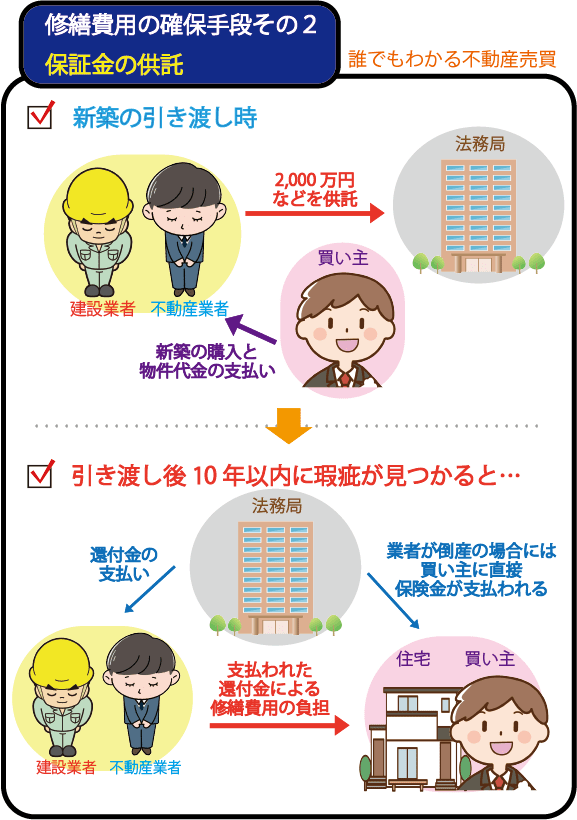

法務局に保証金を供託

2つ目の方法は保証金を供託する方法があります。

住宅を新築する建築業者、または新築住宅を販売する不動産業者が、その新築を買主に引き渡す際などに、法務局に2000万円などの一定の金額を預けることにより修繕費用が確保する方法です。

引き渡された新築に重大な瑕疵が発見されれば、法務局から建築業者、または不動産業者に還付金が支払われて、新築を販売した業者はその還付金を用いて修繕費用を賄う事が出来ます。

建築業者、または不動産業者が倒産している場合は、法務局から新築の買主に直接還付金が支払われ、買主は支払われた還付金用いて修繕することが可能です。

なお、新築の引き渡し後10年以内に重大な瑕疵が発見されていない場合、供託金は建築業者、または不動産業者に返金されます。

住宅瑕疵担保履行法では、上記の2つのいずれかの方法(または併用)を用いて、住宅を新築した建築業者や新築を販売した不動産業者に対して、その修繕費用を確保することを義務付けています。

重要注意ポイント、住宅瑕疵担保履行法で定義される建築業者とは、国土交通大臣、もしくは都道府県知事の許可を受けて営業する建築業者や不動産業業者のみとなります。

つまり国土交通大臣もしくは都道府県知事の許可を受けていない建築業者もしくは不動産業業者が引き渡す新築住宅には、住宅瑕疵担保履行法による規制は受けないため、瑕疵担保責任保険に加入していないケースが考えられます。

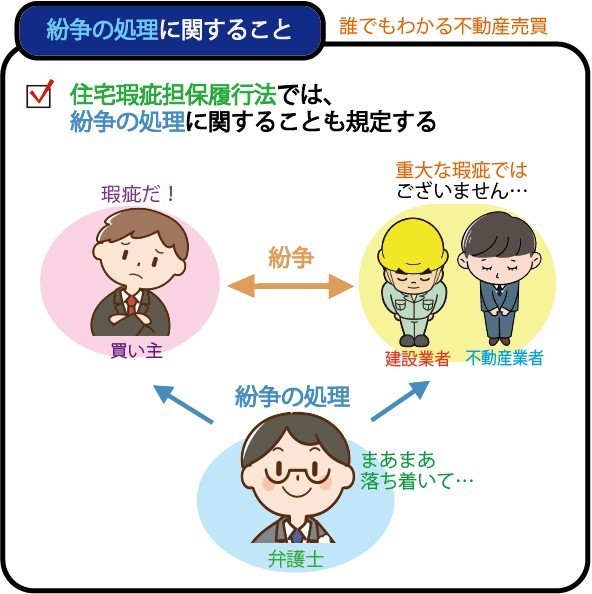

住宅瑕疵担保責任保険は紛争の処理にも対応

住宅瑕疵担保責任保険に加入している場合、売主(建築業者)と買主間で紛争が起こった場合にも規定があります。

住宅瑕疵担保責任保険に加入していても、場合によっては、引き渡しを受けた新築住宅に瑕疵が発見されたにも関わらず、瑕疵であることを建築業者や不動産業者が瑕疵を認めない場合や修繕を拒否した場合は買主に修繕費用が支払われないとい場面が考えられます。

逆に建築業者や不動産業者が全うで買主のみの主張により本来軽微な瑕疵であるにも関わらず高額な修繕費用を請求され紛争になる可能性も考えられます。

そこで、住宅瑕疵担保履行法では、建築業者または不動産業者と新築住宅の買主が紛争になってしまった場合の処理方法も規定されています。

紛争が起こった場合、全国の弁護士会に設けられた住宅紛争審査会で、建設住宅性能評価が交付されている住宅や住宅瑕疵担保責任保険が付されている住宅のトラブルについて、裁判外の紛争処理(あっせん・調停・仲裁)を行っています。

住宅紛争の処理 | 住宅紛争の解決 [住まいるダイヤル(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)] (chord.or.jp)

住宅紛争審査会とは

住宅紛争審査会は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品確法)に基づいて国土交通大臣が指定した弁護士会に設けられた民間型の裁判外紛争処理機関です。

紛争処理のメリットは

1.専門家の関与

弁護士や建築士など

住宅についての紛争に関する専門家による、公平で専門的な判断が得られる

2.手続きの非公開

解決までの過程は非公開なので、プライバシーや営業の秘密が守られます。

3.迅速な解決

当事者の合意に従い手続きを行うことや、専門家の知識を活用することで、迅速で公平な解決が図れます。

4.費用は申請手数料のみ

申請手数料は一万円になるので、安心して利用できます。現地調査費など、その他の費用はかかりません。

ただし、この紛争処理の制度を利用できるのは住宅を新築する建築業者または不動産業者が、保険法人に保険料を支払いつつ修繕費用を確保した場合に限られるため留意してください。また、業者が法務局に供託金を預けつつ修繕費用を確保した場合、この紛争処理の制度は利用できないのでご注意ください。

このように、住宅瑕疵担保責任保険により、買主のリスクは以前に比べ軽減されてきましたが、もう一度考えて欲しいのはこの住宅瑕疵担保責任保険には期間が存在するという所です。購入して10年は万が一に事態が起こっても安心ですが、11年目には保険での対応ができなくなります。建売住宅を購入して10年しか住まいないということはないと思います。その為、チェックポイントを確認することは、必ず必要となります。特に完成した建売住宅ではそのすべて(建物の構造部分などの内部)を確認していくことは不可能になります。つまり、信頼できる売主や建築主かどうかを見極める必要があるのです。

お住まいのお悩み、建売住宅について、中古住宅についてなど、まずはお気軽に無料相談!

買ってはいけない建売住宅について5ページにわたって解説しています。

すべてお読みになると建売住宅についてのさまざまな知識が手に入ります!

▼これさえ読めば大丈夫!買ってはいけない建売住宅 すべてのコンテンツ▼

著者コメント

近年では、某パワービルダーのローコスト注文住宅事業への参入が目立ってまいりました。現在は将来的な修繕コストやご自身のライフスタイルに合わせた住宅を検討できる時代となっております。例えば、20年後には家を建て替えたいとか売却して故郷に戻りたいと思われている方は、極端な話ローコスト住宅などの建売住宅でも構わないと思いますが、普通は一生の住まいとして考えられておられると思います。その際に良質なお家また、その根底にあるものは安心に安全暮らせるというとこだと思います。その為に施主様は知識をつける必要があると思います。

これさえ読めば大丈夫!中古住宅を購入する前に必ず知っておくべき知識

大正八年創業以来「戸建てリノベーション」実績5000件を超える『増改築.com』運営会社であるハイウィル株式会社が中古を買って失敗、後悔しない方法を徹底解説!中古を買う前に必ず読んで欲しい内容をまとめました。

中古住宅+リノベーションのワンストップサービスに関するお問合せはこちら

木造一戸建ての専属スタッフが担当致します。

お気軽にお問合せください

増改築.com®の中古住宅+性能向上リフォームのワンストップサービス専用お問い合わせフォームにお越しいただき、誠に有難うございます。

増改築.com®メンバーは技術集団となり、他社のような営業マンがおりません。技術者が直接ご相談にのり問題解決を行います。

従いまして、お客様の方である程度のご要望が整理されました段階、

お悩みが工事内容のどのようなところにあるのか?

ご予算がどの程度絞る必要があるのか?

など明確になった段階でのご相談をお願いしております。

お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックをお願いします。

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・ハイウィルさんは費用はいくらかかるの?

- あまりに築年数が古く本当に新築最高基準の耐震性能や断熱性能に生まれ変わるのか知りたいです・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。

営業時間:9:00~18:00(土日祝日を除く)