戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP>性能向上リノベーションとは?>新耐震基準の家で、間取り変更はしないけれど「耐震改修」だけはやりたい方へ

新耐震基準の家で、間取り変更はしないけれど「耐震改修」だけはやりたい方へ

新耐震基準でも耐震改修が必要な場合がある

「1981年以降に建てた“新耐震”だから安心だろう」と思っていませんか?

実は、新耐震基準であっても、建物によっては施工当時の慣習や設計の配慮不足が原因で、地震に対する安全性が十分ではないケースがあります。とくに築年数が20年、30年と経過している家や、壁の配置バランスが悪い家は注意が必要。そこで、間取りは変えないけれど耐震補強だけはしたいと考える方が増えています。

新耐震にも「81-00住宅」と「2000年基準」の2種類がある

性能向上リノベーションとは、主に、耐震性能と断熱性能を現行の新築最低基準を上回る性能値でリノベーションをすることを言いますが、

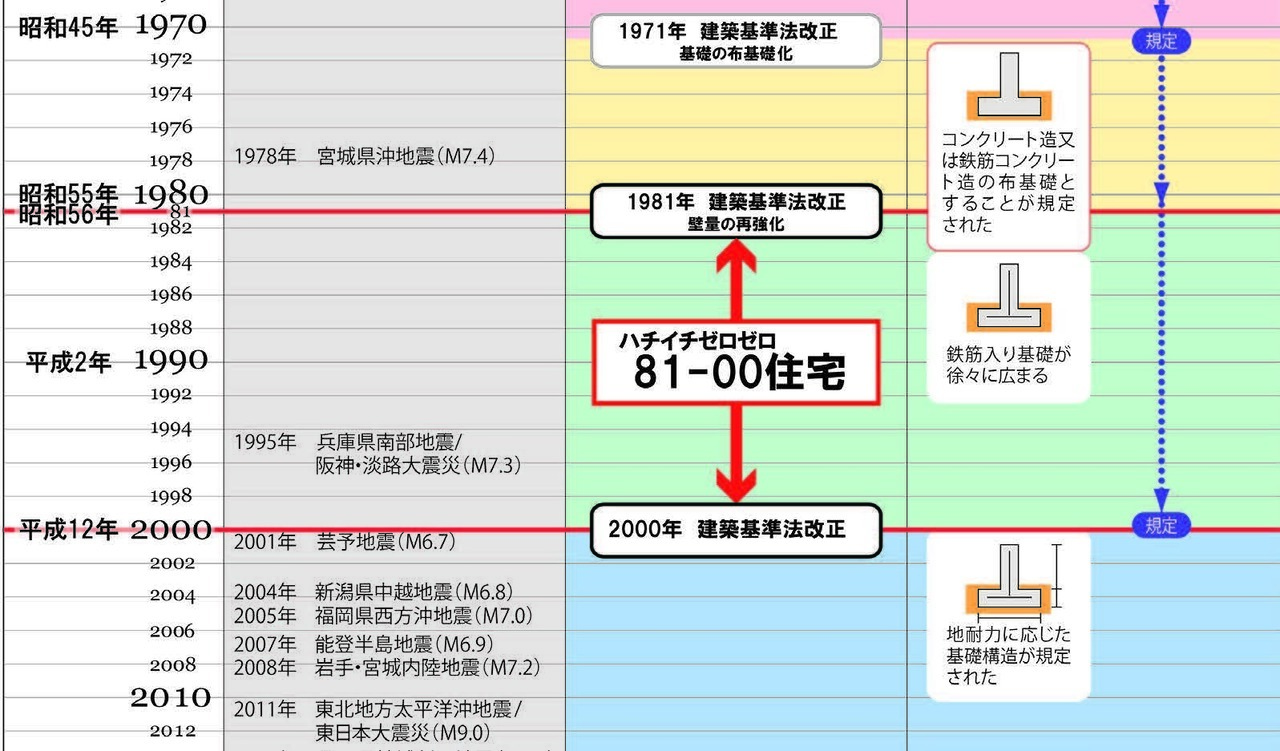

新耐震基準の建物にも築年数より2つのタイプがあることがわかります。

まずは簡単に築年数でわかる建物の耐震性能からみていきましょう。あなたの耐震改修を考えている建物はどちらの建物でしょうか?

〇2000年以前(1981年以降2000年以前)の建物 ➡81-00(ハチイチゼロゼロ)住宅 ※新耐震基準

〇2000年以降の建物 ➡2000年基準の建物

で2つの基準の建物があることがわかります。

下記の図でみてみましょう。それぞれの年代の切れ目に赤いラインを引いてあります。

81‐00住宅と2000年基準の建物の違いを見ましょう。

建築基準法改正の変遷

日本の住宅市場において最も大きな改正となったのが、1978年に起きた宮城県沖地震の教訓から改正となった1981年の建築基準法大改正となります。この改正以降に建てられた建物を 「新耐震基準」、それ以前の建物を「旧耐震基準」と分けられるようになりました。

その後の阪神淡路大震災を受け2000年に建築基準法が改正され、以降の基準を「2000年 基準」と呼んでいます。

つまり81年以降の新耐震基準の建物であっても2000年以降に建てられた建物では耐震改修をする際に注意すべきポイントが変わってくるという事です。

皆さんの家が建てられた時代はどの時代になりますか?

81-00住宅(ハチイチゼロゼロ)の建物を耐震改修したい(1981年~2000年の建物)

通称ハイイチゼロゼロ住宅と言われている1981年の大改正以降から2000年までの建物での耐震改修でのポイントをみていきましょう。

今までの風潮として、「新耐震基準」は安心とされてきました。

なぜならば「新耐震基準」では、中規模地震ではほとんど損傷を生じないことを目標とし、 大規模地震に対しては、建物に損傷は残るものの、倒壊や崩壊はせずに建物内の人命を守れ るようにすることを目標として改正されたからです。

この改正後に建てられた「新耐震基準」の建物は、壁量が大幅に増えたことから一定の効果 はあり、事実、阪神淡路大震災でも一定の効果をみせました。 (被害の多くが旧耐震基準のものが多く新耐震基準の被害は少なかった)

この大改正の最大の特徴は必要壁量が大幅に強化されたことです。

鉄筋コンクリート基礎での施工が始まったのもこのころからです。

その為、国は今現在も先に解説した旧耐震基準の住宅の耐震化に注力していますが、 ハチイチゼロゼロ住宅への耐震化は思うように進んでいないのが実情です。熊本地震で新耐震住宅での不安が露呈されていながらもこちらの新耐震住宅までの耐震化は手つかずとなっているのが現実です。

そのため注意が必要な年代ともいえるのです。

お施主様の耐震への関心も旧耐震の建物に住まわれている方は、現状の建物の性能を不安 視するケースが多いのですが、新耐震住宅に住まわれている方は安心していることが多いのを現場で感じます。

この年代の建物の弱点を知るためには、この後に改正された2000年基準において、何が大きく変わったのかを見ていく必要があります。

2000年の改正での木造住宅のポイントは3つです。

地耐力に応じた基礎の構造形式の規定、 壁配置のバランス 使用する金物を具体的に指定、 つまり、壁の配置バランスと金物の指定が2000年にはじめて明確化されたのです。

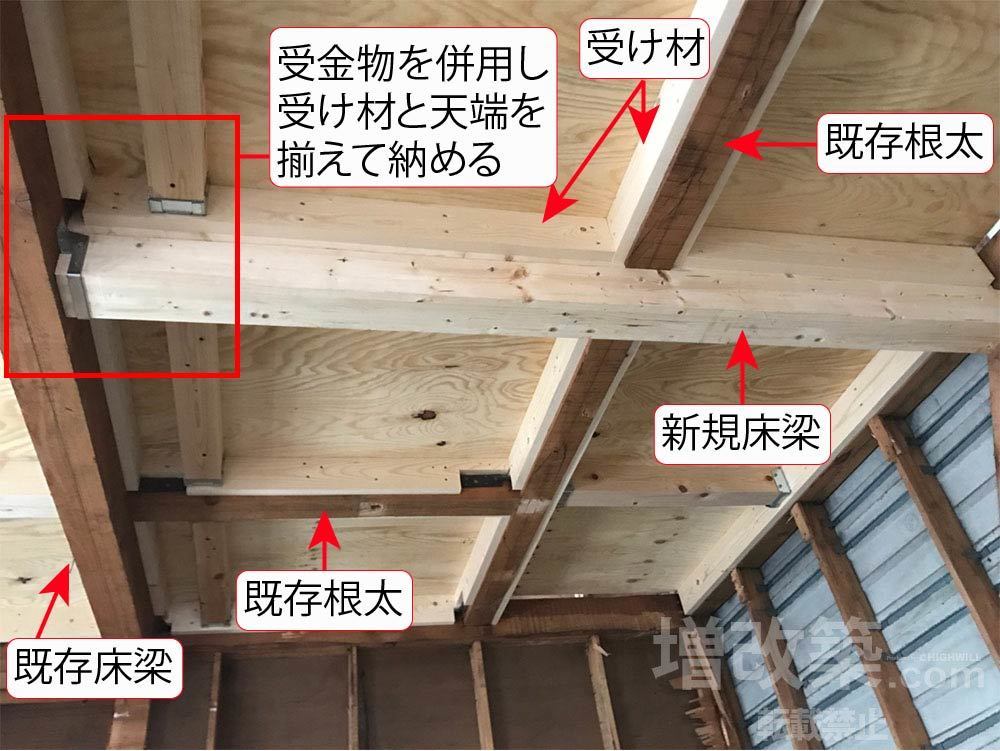

そのため、2000年以前のハチイチゼロゼロ住宅は、接合部がくぎ打ち程度の状態であることがかなり多いのです。金物を使用している住宅も見られますが、この当時は国が定める明確な規定が ないわけなので、施工法もばらつきがあります。ホールダウン金物の規定もこの当時はあり ませんので、柱が抜けてしまった被害が多数でています。

この年代の方に、建物をよく見て欲しいのが、南側にLDKと大開口の窓を設け、北側にトイレなどを配置している間取りになっていませんか?

壁の配置もバランスを考慮されていなかった時代の特徴となります。

このような建物は北側に耐力壁が集中しているため、耐震上はバランスの悪い(剛心が偏った)建物が多いのです。

そのため、耐震性能においては既存不適格と言えます。

事実、熊本地震では、この建物の多くが倒壊したのです。 (識者の100棟の調査で60%~70%が倒壊、大破しています)

★ポイント

8100住宅の性能向上リノベーションのポイントは、耐震面の弱点となる、ホールダウン金物の代わりとなる基礎と柱の緊結、間取り方が耐震上アンバランスな建物が多い事から耐力壁の配置を考慮し、偏心率を下げる補強計画、金物による耐震補強が必要でしょう。 既存の耐震評点をみると0.7程度の建物が多いです。(1.0が現行基準) 補強計画を立てる際は、評点1.5以上を目指しましょう。

2000年基準(現行基準)の建物を耐震改修したい(2000年以降の建物)

次に「2000年基準」以降の建物の耐震改修について解説します。2000年以降改正はありませんので、2000年以降の建物は現行基準になります。

現行の耐震基準をクリアしているため、誰もが「さすがに安心でしょう。」と言いたいところではありますが、熊本地震では、識者 の調査において、益城町の宮園、辻の城、惣領の各地区で205棟の調査結果では、1割 が2000年基準住宅であり、その30%~40%が倒壊・大破していると報告書をあげていま す。

では2000年住宅(現行基準の住宅)にはどこに弱点があるのでしょうか?

2000年基準の住宅で熊本地震の被害にあっている建物をみていると、設計の配慮不足や施工不備による事例が多くみられました。

設計の配慮不足というのは、ニュースなどでも取り上げられていましたが、「直下率」の問題です。

いわゆる「2階の耐力壁と1階の耐力壁が同じ位置にないケース」などです。

「1階と2階の窓の位置が揃っていない建物」など、1階と2階の 柱の位置が揃っていない建物は直下率を考慮していない建物となります。

これらは設計の配慮不足と言わざるをえない問題といってよく、基準はクリアしていても配置計画 が間違っているケースとなります。

施工のミスも含めて、耐震を熟知している会社へ依頼することが大切なことがわかります。

もちろん業者も耐震についての知識を深める必要があるということです。

施工では筋交いの入れ方も問題視されました。

現行規定ではルールが確立されてこそいないですが、被害にあっている多くが筋交いの断面寸法が小さいものが多かった

ことがわかっています。このような配慮ができる施工会社への相談が大切ということになります。

このような現状を踏まえて、2000年以降に建てられた建物の耐震改修をする際のポイントは何になるか考えていきましょう。

まず、耐震性能については、現実問題として、お施主様ご自身において大地震が起きた際に、どの程度の被害を許容できるのか?

ここが大事なポイントとなります。

熊本地震では「建築基準法(最低基準)と被害のギャップ」だけではなく、

「建てる(または補強する)耐震性能と施主の要望レベル(施主が許容できる被害レベル)に乖離」があることが、

今回の地震で露呈されたからです。

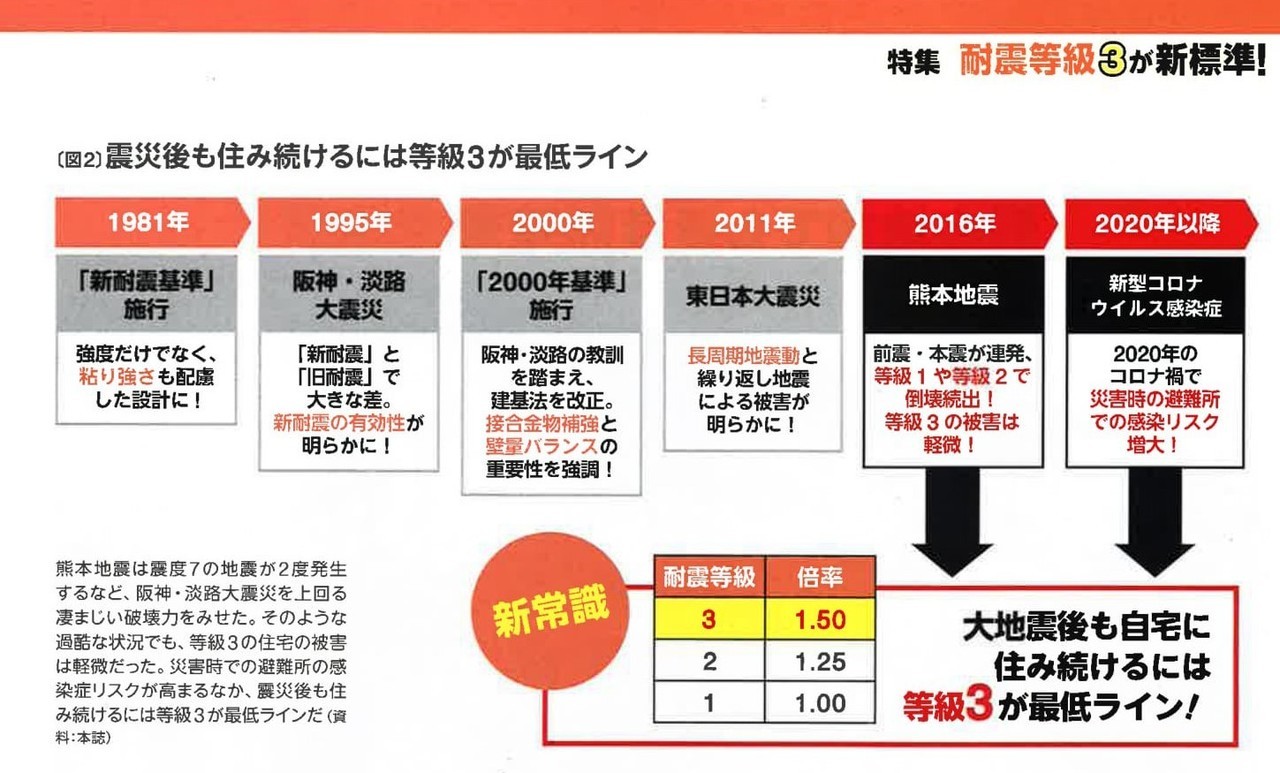

基準をクリアしながらも倒壊した建物が多数ある中で、ほぼ無傷であった建物は、現行の2倍の壁量が入っていました。

これは現行の1.5倍の耐震最高基準である耐震等級3をはるかに超える水準です。

お施主様 は建築基準法を守っているのだから全壊することはないだろうと考えている方が大半だとおもいます。

それが、耐震等級3で設計、施工をした場合、半壊で満足できるでしょうか? ということです。

ここに大きな温度差があります。

識者のシミレーションの結果、今回の連続して起きた熊本地震で現行基準では倒壊、1.25倍 の耐震等級2で全壊、1.5倍の耐震等級3で半壊、もしくは軽微な被害になると結論づけて おります。

つまり、現行基準の1.25倍以上、1.5倍程度の計画が必須なるということがわかります。

この辺りをリノベーション前に検討し、どの水準まで向上させるのかを検討しましょう。

★ポイント

2000年基準の性能向上リノベーションのポイントは、耐震面の弱点となる、直下率を考慮して耐力計算、構造補強計画を策定し、最低でも上部構造評点1.5以上の計画で施工をすることになります。

出典:日経ホームビルダー

「間取りは変えないけど耐震補強」はどう進める?

解体範囲を最小限に絞る

間取り変更しないなら、内壁を必要な箇所だけめくる形で筋交いや金物を後付けし、基礎・土台との接合部を補強する工事が可能です。ただし、補強レベルを高く設定すると、それだけ施工範囲が広がり、解体費用も増えやすい。

基礎周りの点検

新耐震基準の家でも、基礎にひび割れやジャンカ(コンクリートの欠陥)があることも。外からは分かりにくいため、施工前の段階で専門家による調査を行うと安心です。

追加工事のリスクを理解

-

床下を開けてみたら土台にシロアリ被害が…

-

外壁にクラックがあり、想定以上に下地を補修しなければならない…

あくまで間取り変更はしなくても、補強工事で開口を増やす・減らすなど軽微な変更が発生する場合があります。想定外の傷みが見つかったときは費用増に備えておきましょう。

どんな施工会社を選ぶ?

-

耐震診断ができる会社

評点を数値化し、「今どれくらいの耐震性能があるか」「補強後はどうなるか」を明確に説明できるか。 -

現場経験豊富な大工・棟梁がいる

新耐震の家は比較的シンプルとはいえ、当時の施工精度や図面との相違もあり得る。補強が難しい箇所をどのように処理するか判断できる職人が重要。 -

無理に断熱や間取り変更を勧めてこない

あくまで耐震だけを希望する方なのに、話を聞かず“大規模リノベ”ばかり提案する会社は注意。希望を尊重してくれる姿勢を確認しよう。

まとめ

-

新耐震だから安心?

1981年以降の家でも、壁配置や金物不足などで倒壊リスクが指摘された事例がある。 -

間取り変更なしで耐震補強する

必要箇所の内壁や床をめくり、筋交いや接合金物を追加する工事が中心。 -

補強目標はどこ?

法定基準(評点1.0)か、**耐震等級3相当(評点1.5)**かで工事範囲・費用が変わる。 -

基礎や土台の状態確認

新耐震とはいえ、施工不備や劣化が潜んでいる可能性もあるため、専門家の調査が重要。 -

信頼できる施工会社を探す

数値化された耐震診断を提案し、追加解体や補強箇所のリスクをきちんと説明できるかがカギ。

結論: 間取りを変えず、断熱も特に求めないけれど「地震への不安は払拭したい」という方には、必要最小限の解体で耐震補強が可能です。ただし、見えない部分の劣化や配筋の状況などは施工前にしっかり確認しましょう。評点1.0を目指すか、1.5を目指すかでも費用や工期が変わります。新耐震基準といえど油断せず、専門家による耐震診断や施工計画をしっかり立てて、「もしものとき」に備えるリフォームを検討してみてください。

これさえ読めば「耐震」は大丈夫!リフォームする前に必ず知っておく耐震の知識

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。耐震に関する正しい知識を知り大切な資産である建物を守りましょう。

< 著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)