戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP>さまざまな悩み・不安>耐震が不安という悩み>窓(マド)耐震2

耐震補強を木造一戸建てリフォームでの耐震補強の工法・費用を

ケース別に徹底解説網羅!

耐震が不安という悩み

ポイント⑥ 開口部補強という新たな発想 『マド耐震』?? 新耐震の建物の補強

新耐震と旧耐震で対策方法は変わる!

東京都調布市の物件、2棟目の「耐震リフォーム」について、紹介します。

前回同様、窓まわりを補強する画期的な工法で、

耐震補強フレーム「フレームプラス G2」を使った「マド耐震」の施工事例です。

「マド耐震」のポイントは、3つありました。

1)窓をなくさない・小さくしない(壁をつくらない)

2)2日でできる耐震(かんたん施工、省施工)

3)外側施工なので、室内(床・壁・天井)を壊さない。そして、荷物移動・引っ越し不要。

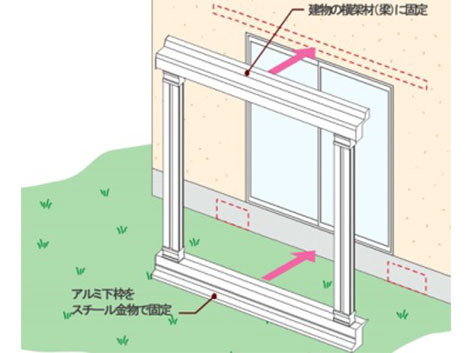

既存の建物の基礎と梁にフレームを固定することで開口部(窓)を耐力壁にしてしまう工法

この「マド耐震」について、じっさいの施工写真を使って、順に説明していきますね。

【After写真】

調布H様邸での施工事例

さっそく、Afterをお見せします。

ブラックの外壁、プラチナシルバーのサッシ。

シックな外観です。お洒落ですよね?

どう見ても新築ですが、外壁サイディングは貼り替えて、

窓も全部交換しました。

耐震リフォームに使ったフレームプラス G2もブラックで、

外壁にすっかり溶け込んでいます。

シャッターはプラチナシルバーです。

南側ファサードはもともと、のぺっとした意匠計画だったんですが、

フレームプラス G2とシャッターをつけることで、特徴的なデザインに仕上がりました。

外観が良くなっただけでなく、

防災・耐震・防犯面でも大幅にグレードアップしたリノベーションです。

木造住宅は、築20年ほど経つと、外壁が古くなって劣化してくるので、

このタイミングでリフォームされるお客様は多くいらっしゃいます。

ですが、せっかくリフォームするなら、

耐震リフォーム、防災・防犯リフォームをついでにやってみることをおススメします。

築20年というと… 建築時期は1997年(平成9年)ですね。

法律上は、「新耐震基準」に準拠して建てられた「新耐震住宅」ということになります。

新耐震住宅なのに、耐震リフォーム???

こう思われた方は、かなり、鋭い勘をお持ちです。

ピンと来なかった方は、

「築20年ならまだ新しいじゃない。それなのに、耐震?」

という素朴な疑問でもOKです。

じつは耐震を考える上でここが、とても重要なトコロになってきます。

ここでは、「築20年の住宅への耐震リフォーム」というお話をします。

さて、熊本地震の後、このようなニュースが話題になりました。

「新耐震 過信は危険」とありますね。

読売新聞の抜粋です

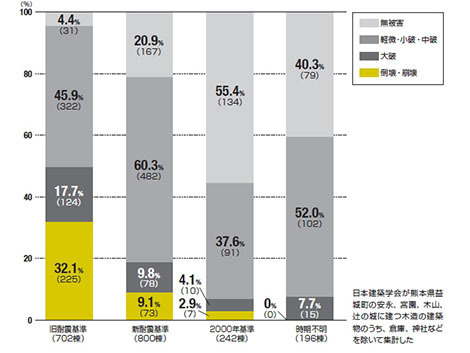

新聞紙面の右にグラフが出ています。

ちょっと小さいので、別な資料を見てみましょう。

日本建築学会資料

新耐震800棟のうち、倒壊・崩壊は9.1%(73棟)、大破は9.8%(78棟)というショッキングなデータです!

倒壊というと、「命を落とす危険性大」の状態です。

無被害〜大破までの被害状況

避難所で亡くなった方も多かったようですが、

大破、中破でも、避難所生活をしなければならない可能性が大きくなります。

上のグラフ(左から2番目)から推測すると、

新耐震建物のうち40~50%くらいは、「中破・大破・倒壊・崩壊」のリスクがあるということです。

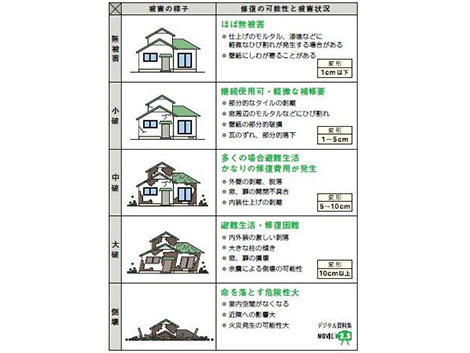

新耐震、旧耐震の定義を見ておきましょう、次のとおりです。

●新耐震の建物

1981年6月1日以降に建築確認が下りた建物

●旧耐震の建物

1981年6月1日以前に建築確認が下りた建物

「新耐震は安全」と考えがちですが、じつは、そうでもないんですね。

築20年の建物もこの範囲に入ります。

築17年(2000年以降に建築)だと、「2000年基準」つまり一段のグレードに入ります。

下の図を見ると、耐震基準というのは、2000年にようやく、すべてが出そろったことが分かります。

建築基準法は2000年に大きく変わっていることに注目

新耐震は旧耐震と比べて、「壁量が多い」のと、「基礎に鉄筋が入っている」という2点が違うだけなんです。

新耐震建物でも、2000年以前は、接合金物が入ってなかったり、

建物の平面プランのバランスが悪かったり、言ってみれば「グレーな」状態なんですね。

2000年基準が現基準となっている建築基準法ですが、

弊社もさまざまな耐震補強をやって参りましたが、

旧耐震の建物にお住まいのお施主様は、自宅の建物に不安を感じていることが

多く改築レベルの工事をして補強をすることが多いのですが、

新耐震の建物にお住まいのお施主様は、意外とこの問題点に気付いていない

ケースがかなり多く見受けられます。

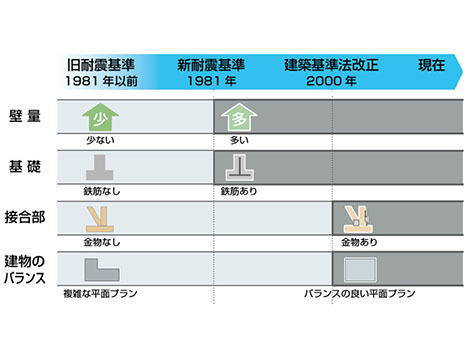

一番の問題になるケースとしてはバランスです。

前回紹介した「フレームプラスG2」をポイント補強に使うことで、

こののバランス改善ができるため、画期的な商品と考え採用をしています。

バランス改善をすれば、とても効率的な耐震リフォームが可能になります。

これから、その説明をしたいと思います。

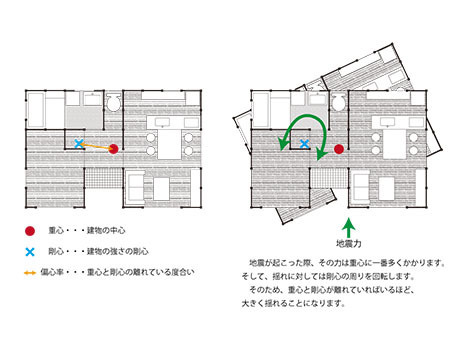

「平面プランのバランスが悪い」というのは、このような状態を言います。

上の図で、黒い太線が「耐力壁」です。

地震が来たときに、建物に抵抗する壁です。

上の図は新耐震の建物に多いポピュラーな間取りになりますが、特徴的なのが

北側・西側(浴室・トイレ側)に耐力壁が多く、

反対に、南側・東側(LDK側)は耐力壁が少ない(=窓が多い)です。

これは典型的な戸建住宅のプランです。

全体を見る限り、耐力壁の量はそこそこあり(壁量の基準は満たしていそう)なので、

ここでは新耐震住宅と考えてみましょう。

「窓は構造上の弱点」というのは、前回お話したとおりです。

建物の中心を「重心」といいます。赤い●です。

建物の強さの中心を「剛心」といいます。青い×です。

重心と剛心がズレていますね。これを偏心といいます。

さて、地震が起こると、力は建物の重心に一番多くかかり、

揺れに対しては剛心のまわりを回転します。

偏心が大きければ大きいほど、つまり、バランスが悪ければ悪いほど、

建物は大きく・多く回転し、大きく揺れることになります。

大きな揺れに耐えきれないと、建物は被害を受けます。

最悪な場合は、倒壊にいたります。

「バランスが悪い建物は危険」なのです。

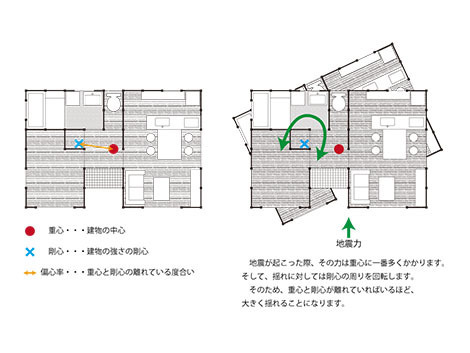

ではどうしたらいいでしょうか。

このようなケースでは、今まで構造計算をして、耐力壁を増やし、

バランスを補うことで偏心率を下げる方法が主流となっていました。

このようなケースに大変有効なのが、

耐震補強フレーム「フレームプラス G2」を使った「マド耐震」となります。

耐震リフォームというと、ふつうは、床・壁・天井を解体して、

耐震工事をして、復旧するという手間がかかるので、かなりの日数がかかる、のが難点でした。

その点、このフレームプラス G2は、かんたん施工、省施工が嬉しい点になります。

外側から施工するので、床・壁・天井を壊しません。「2日でできる耐震」なんです。

「構造上の弱点となる窓」のまわりに、

ポイント補強としてフレームプラス G2を取り付けると、

バランス改善ができるからです。

先ほどの平面図であれば、LDKの南面の大きな窓にフレームプラス G2を取り付けると、

「窓を耐力壁に変える」ことができます。

もちろん、今ある窓をそのままに、です。

緑の枠がフレームプラス G2、緑の×が新しい剛心です。剛心と重心が近く(偏心が小さく)なるのです。

「剛心と重心が近くなる」ことによって、「建物の揺れは小さく」なります。

これが、「マド耐震」の仕組みなんです。

前回紹介した物件でも、仕組みは同じです。

南側の大きな窓(掃出し窓)にフレームプラス G2を取り付けましたが、

建物のもっとも弱い箇所をポイント補強して、バランス改善をしたわけなんです。

さて、「フレームプラス G2」を使った「マド耐震」の仕組みの種明かしはここまでとして、

今回の住宅の耐震リフォームの施工手順を見ていきましょう。

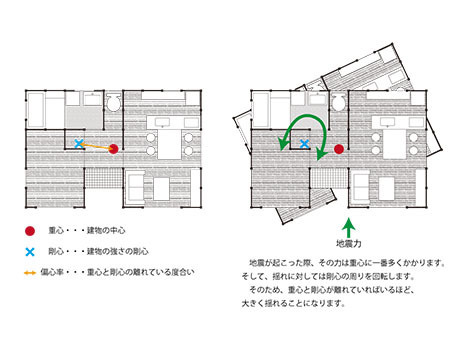

オーダーで部材を発注するため、この墨出しが最も重要になってきます

墨出し位置に従い切り欠き加工を行います。

フレームプラス G2のアルミ梁材の取り付け位置(外壁をカットしておいた部分)の確認をします。

現場は、外壁と窓の交換工事がすべて終わり、シャッターボックスを取り付けた状態です。

梱包部材の確認から行っていきます。

マニュアルの工程順に部材を並べておきます

フレームプラス G2のパーツが到着し、1点1点、確認します。

施工マニュアルを見て、作業手順を確認しながら、すべてのパーツの梱包を解いていきます。

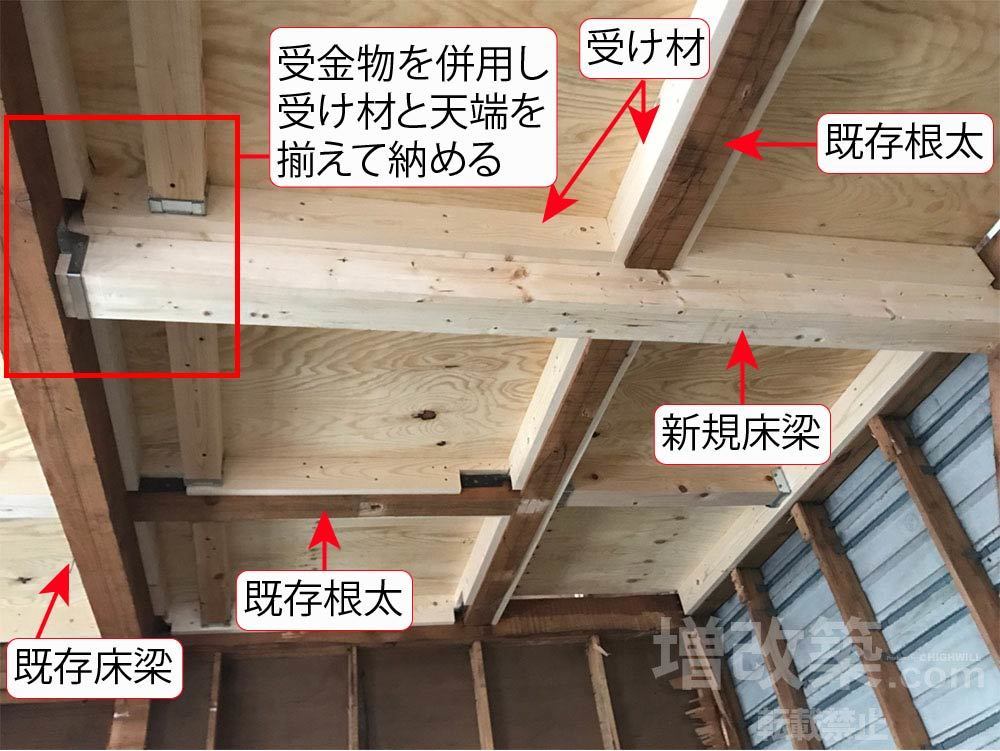

上梁の受け部材を墨出し位置に沿って合っているか確認をしています

足場に上がって、作業前の確認をしています。

位置に間違いがないことを確認し固定していきます

GL面からの固定位置までの距離を測っています

寸法をすべて確認後上梁部材の設置となります

アルミ梁材を持ち上げます。

大人一人で抱えることのできる重さです。

日本初となるフレームプラスG2の設置ということで、全国からYKKAP社の開発グループや

耐震構造を担当するスタッフがたくさん来られました。

アルミ梁材を、外壁の切欠き部に取り付けます。

アルミ上梁部材を墨出しした位置に設置します。

受け材と固定していきます

梁材を固定した後は、アルミ梁材の左右の端部に、「XX」接合金具を取り付けます。

XX接合金具とアルミ梁材の固定

アルミ柱材を用意します。

アルミのため一人で持てる重さです

柱は壁と固定はしません。間が空いている状態になります

XX接合金具とアルミ柱材を固定しています

アルミ柱材を取り付けていきます。

窓の左側になります。

柱部材の固定

アルミ柱材の下端に、「XX」接合金具をボルトで接合します。

XX接合金具と下張りの接合

窓の右側にアルミ柱材を取り付けます。

それから、アルミ梁材(下梁)を用意します。

すべての部材に使用する金物が決まっていますので確認をしながら作業をしていきます

アルミ梁材(下梁)を仮設置します。

下梁部材を仮固定し、基礎との接合が完了後本締めを行います

アルミ梁材と建物のコンクリート基礎の間に入れる、スチール金具を取り付けます。

既存基礎面とスチール金具面を合わせ孔を開ける位置を確認します

コンクリートの基礎に、ドリルで穴を空けます。

ドリルでの孔開け位置を確認後 孔を開けていきます

粉じんを丁寧に取り除くのがポイントになります。

粉じんを取り除いた後は、ヒルティ社の接着剤を注入していきます。

規定量を入れていきます

穴に接着剤を充填します。

接着剤が乾かない間にアンカーボルトを接合します

接着剤が乾かないうちに、アンカーボルトを入れます。

接着剤が乾くと、建物のコンクリート基礎とアルミ梁材が、スチールの接合金物を介して、ガッチリと固定されます。

フレームプラスG2 日本初の現場となりました。

完成です。

さて、まとめです。

前回に引き続き、今回の工事では、YKK APのフレームプラス G2を使い、「マド耐震」を行いました。

時間的には、こちらの現場が最初になります。

「マド耐震」のメリットは3つです。

1)窓をなくさない・小さくしない(壁をつくらない)

2)2日でできる耐震(かんたん施工、省施工)

3)外側施工なので、室内を壊さない。そして、荷物移動・引っ越し不要。

「マド耐震」がなぜ効くのか? というと、

建物のもっとも弱い箇所にフレームプラス G2で補強して、

バランス改善をしたからです。

「もっとも弱い箇所」は、一番大きな窓、と考えていいでしょう。

一般的な住宅の場合、南側(庭側)の掃出し窓です。

前回の現場では、道路側の掃出し窓でした。

今回の現場では、道路側の腰窓です。

こちらの現場ではもともと掃き出しの窓が付いており

掃き出し窓でも問題はなかったのですが、道路面ということで

あえて腰高窓をお施主様がご要望されました。

この「マド耐震」、とくに新耐震住宅では、

ポイント補強するだけで、耐震性能が大きくアップするので、とくにおススメです。

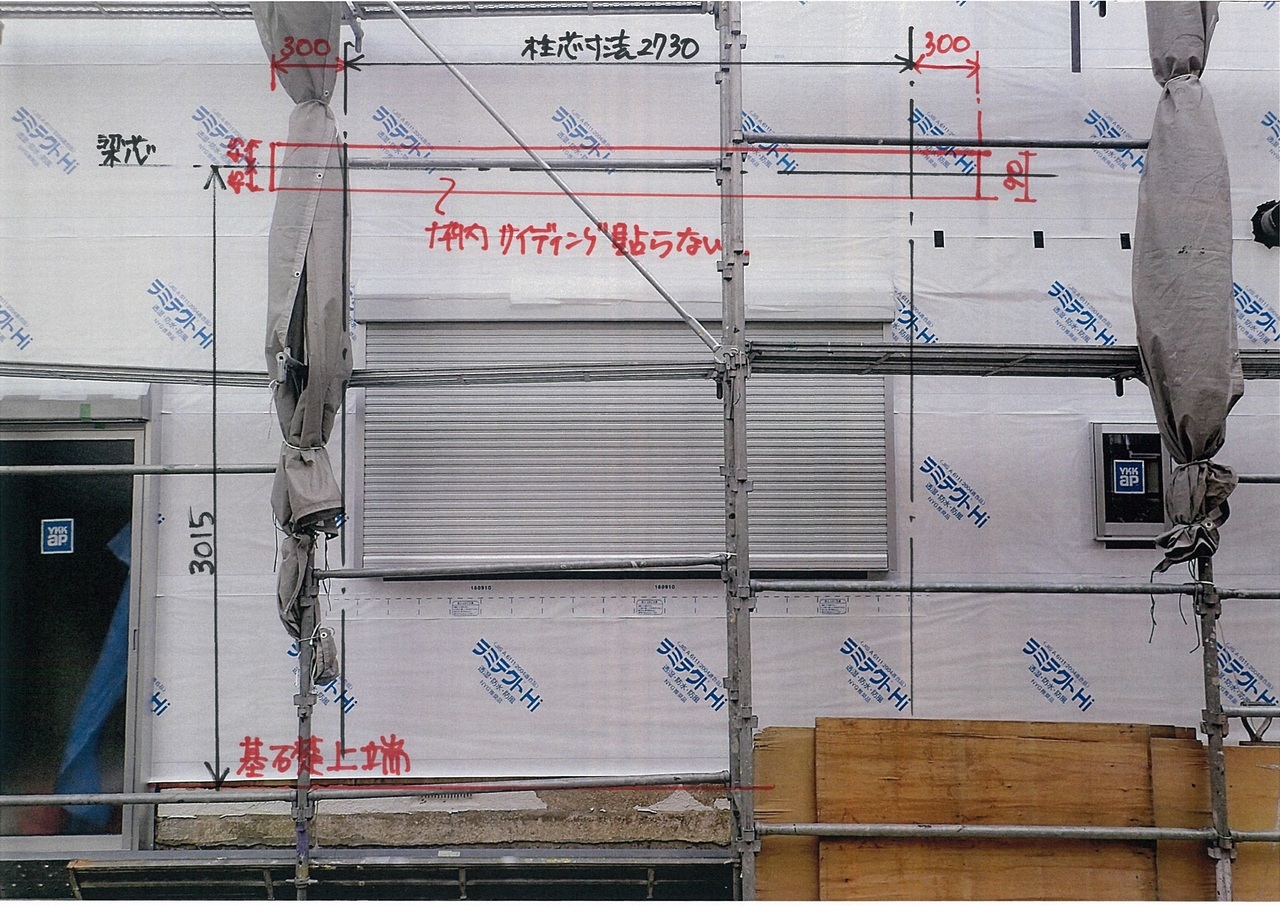

余談になりますが、このフレームプラス G2、先行商品があったんです。

フレームプラスといいます。

今回の2事例は新商品のフレームプラスG2(右の商品)

フレームプラスとフレームプラス G2の違いは、基礎部分にあるようです。

こちらはフレームプラスG2下梁がアルミになっているのが特徴です

フレームプラス G2 【新耐震基準の家に最適】

フレームプラス 【旧耐震基準の家に最適】

となっています。

南側に縁側と大きな窓が並ぶ、サザエさんの家のような旧耐震住宅。

郊外に行くとよく目にしますね。

一見して南面全体が弱点となっていることが想像できますね。

このような建物は南面に壁がほとんどないので…。

強度アップには、それ相応の仕掛けが必要になります。

フレームプラスは、鉄筋コンクリート基礎を打設しその基礎と柱部材、梁部材で固定するタイプとなり

その分強度を確保できるようになっています。

既存の建物の基礎がぜい弱な場合など、旧耐震基準の建物での耐震リフォームで

必要となる商品になります。

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

これさえ読めば「耐震」は大丈夫!リフォームする前に必ず知っておく耐震の知識

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。耐震に関する正しい知識を知り大切な資産である建物を守りましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)