更新日:2021-06-26

戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP > お役立ち情報>賃貸併用住宅のメリット・デメリット・ローン・間取りについて完全解説>賃貸併用住宅のメリットとデメリットガイド

賃貸併用住宅を建てるメリットは、いくつかありますが、今回は5つピックアップしてご紹介します。

①家賃収入(不労所得)でローンの返済ができて経済的余裕が生まれる!

賃貸併用住宅を建築して、スムーズに入居者が入居をすると毎月、決まった金額が家賃収入として入ります。

このとき家賃収入で得た金額をそのままローンに充当することもできるわけですから、事実上、家賃の金額次第では相殺することも可能となります。

入居者がいれば、毎月のローン返済に充てても良し、余剰資金があまるため、生活費や娯楽費などに充てるのも良し、つまりは家庭での経済的余裕が生まれるというところでも大きなメリットのひとつでしょう。

つまり、かかるであろう毎月の家賃を払わなくても良いことから、家賃収入をローンに充て、ローンの繰り上げ返済も可能になりますので。生活の質を上げるキッカケとなります。

もちろん、ローン返済後も家賃収入が継続することから、十分な老後資金と住宅資産の確保も可能となります。

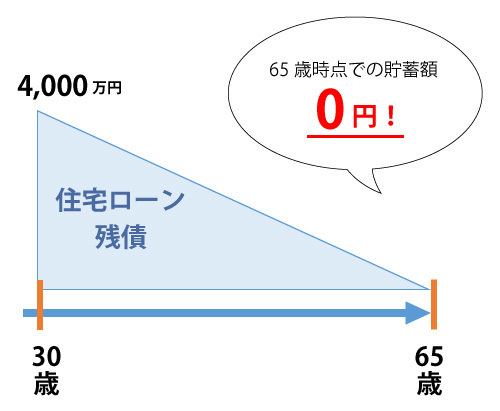

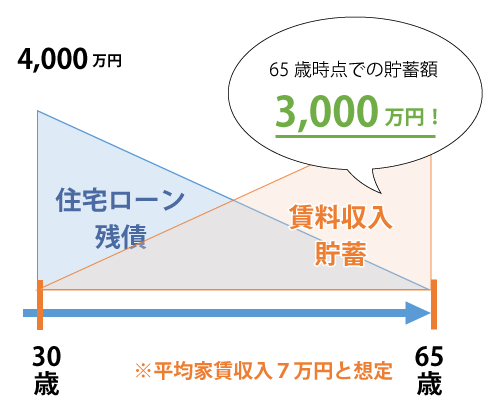

下記の表は、賃貸併用住宅を専門に手掛ける株式会社GIFT社の「BANK’s HOME」を建てた場合の住宅ローン完済時までのお金の比較イメージとなります。

同じ金額の住宅ローンで「注文住宅を建てた場合」と「賃貸併用住宅を建てた場合」の、わかりやすいお金の流れの比較イメージです。

両者共にローン残債は同じように減って行きますが、賃貸併用住宅である「BANK’s HOME」を建てた場合では、家賃収入の分がそのままプラスになり、完済時には約3,000万円もの差が生まれることがイメージできるのではないでしょうか?

※住宅ローンをそれぞれ4,000万円借り入れた場合の試算(土地取得費用を含む)

自宅として使用するのでローンを払い続けるだけ

賃貸部分の家賃が丸ごとプラスの収入(貯蓄)に!

②ライフスタイルの変化に対応できる

持ち家のリスクは、ライフスタイルの変化に対応が難しいということが一般的なケースですが、戸建て賃貸併用住宅であれば、これらの変化に柔軟に対応が可能となります。

例えば、転勤になってしまったらどうすればよいのか?

1世帯を賃貸している状態で転勤が決まってしまった場合は?

ご自身が住んでいた世帯も貸すことで2世帯をそのまま賃貸にすることが可能となります。

親が高齢になり介護が必要になったら?

というケース。こちらも賃貸している入居者が退出後に、2世帯住宅として親御様を迎え入れることも可能ですし、ご自身が親御様の元へ引っ越す場合でも、先ほどと同じように、ご自身の世帯を賃貸にすることが可能になります。

③売却しやすい

一般的な持ち家のケースでは、中古住宅に立地の差があり、中々お金にはしにくいものです。しかし、戸建て賃貸併用住宅であれば、購入者ご自身が、住宅ローンを利用した上で、購入後には家賃収入がそのまま入るという、元オーナー様と同様のメリットを享受できる住宅となりますので、オーナーチェンジでありながらも住宅ローンを利用することで家賃収入でローン返済ができるということです。この点で、他の中古住宅以上に売れやすいというメリットがあります。

④200㎡を超える土地では6倍も固定資産税が安い!相続対策にもなる!

建物と土地で税率が変わってくる固定資産税は、土地が6倍も建物より税額が高く設定されています。

家が小さく、土地が広い場合には家のために使用している土地が少ないので土地の課税分が重いと言っても過言ではありません。

そこで賃貸併用住宅を建築することで、広い土地を住宅部分に使用できると住宅用地の特例が適用されるので土地の固定資産税が安くなるのです。既述にもある通り、土地は建物よりも6倍高くなってしまいます。ですから土地を最大限、賃貸併用住宅に活用することで税金の負担は減り、メリットとなります。

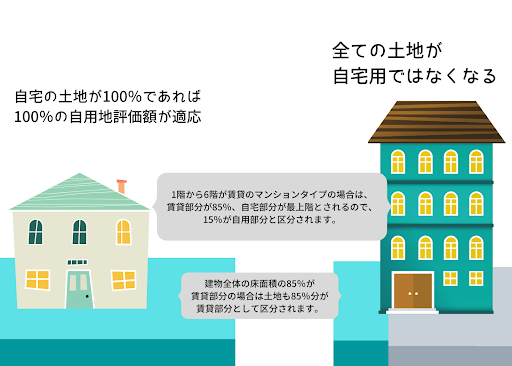

また、賃貸併用住宅を建築することにより、賃貸の部分が約40から50%という大きさになるため、100%自宅という戸建てよりは、相続税の評価減を受けることも可能になるのです。

賃貸での居住となる部分に関しては、自宅の部分よりも価値が低くなると判断されるので、賃貸としてあてられる建物や土地は、相続税の課税額が減ると考えられます。

⑤マイホームを持っている場合はリノベーションをすることで賃貸経営が可能に!

通常は賃貸併用住宅にしたいという場合は、土地を購入するか土地を持っている状態で新築を賃貸併用住宅として建築をしますが、マイホームをリノベーションする場合は、購入する必要がなく、賃貸での経営が可能になります。

また、もし完全分離が難しい場合にはシェアハウスにするなど、実は賃貸併用住宅以外での「家賃収入を生む方法」があるのでマイホームのリノベーションや、家の敷地内にアパートを併設するなどもメリットと言えるでしょう。

メリットは「入居者がいる前提」ですが、デメリットも大変多く、メリットだけを知るのではなく、デメリットも充分に考慮した上で、賃貸併用住宅を検討およびシミュレーションしなくてはならないのです。

①入居希望者が見つけにくく、入居者とのトラブルも発生しやすい

賃貸併用住宅はアパートやマンションに比べると入居希望者が限られるため物件を建築する地域にどんな施設があるのか、駅までの距離を明確にすることが求められます。

また大家やオーナーが同じ屋根の下に住んでいるからこそ入居者とのトラブルも発生しやすいという、なんとも距離感を掴むことが難しいとされる物件タイプでもあります。

②賃貸を辞めた後が住みにくい?物件売買は難しい?

賃貸を始めるときはメリットが目につき、「無料で住める?」「家賃収入として得た額をそのまま住宅ローンに充てられる」「固定資産税が安い」など、あらゆる点で「住みたい!建てたい!」と思ってしまいますが、賃貸併用住宅を今後辞めるとなったら、どんなプランを検討するでしょうか。

賃貸併用住宅は、一般的にマイホームを購入したいというファミリー世帯から、アパートだけを購入したい不動産投資目的の方は、「賃貸併用住宅を売るターゲット」からは外れます。それぞれのニーズが購入の対象になり得ないのです。

賃貸併用住宅の購入を希望している方は、ある程度条件が絞られることになるので有利に売却したいと考えるならば賃貸部分の収益性を正確にしておかなければならないといえるでしょう。

また売却の時に困ることのないように、設計の段階で「快適な暮らしができる」だけでなく、「売却するときのこと」も念頭に入れておくことをおすすめします。

③家賃収入としての利益は家の大きさに左右される

家賃収入としての利益は、住宅のタイプによりさまざまで、決して全ての住宅で家賃収入が多いというわけではありません。

- マンションタイプ:平均的に8万円

- アパートタイプ:平均的に6万円

- 戸建てタイプ:平均的に13万円

など、それぞれで家賃の回収できる金額は変わってくるのです。

また、マンションやアパートであれば入居者が複数人ですが、戸建てタイプであれば入居者がいない場合には安定した収益が見込めないことも考えられます。

そのため、賃貸併用住宅のメリットである収益性は軽視してはいけないとも言えます。

初期費用を出来るだけ抑え込みつつ、賃貸としてのニーズを満たした物件を建てることが重要です。

賃貸併用住宅はメリットが大きい分、デメリットとなる部分も考慮すべきではあるのですが、出来る限りカバーしていきたいものですよね。

では、どのようにカバーしていけば良いのかを、ここからは解説していきます。

ひとつずつシミュレーションをしながら確認してみて下さい。

入居者の確保や管理は「戸建て賃貸を専門としている管理会社」にお任せ!ターゲット世帯を明確に!

入居者の確保は出来る限り自主管理が難しいからこそ、プロにお任せしましょう。

特に、戸建てタイプの賃貸併用住宅は、通常は、ご自身が50%、賃貸部も同様の1世帯です。一般的な不動産会社に管理をお任せするよりは、このような戸建て賃貸専門で賃貸管理を行い実績のある管理会社に任せることが一番です。施工も管理会社も同時に行っている会社であればなお良いです。このような会社は賃貸併用住宅に関するノウハウを持っていますので、経営をする際のコツや、運用方法なども相談が出来るので、わからないところや、難しいと感じたところは、是非プロにご相談されることをお勧めいたします。

どのエリアや地域に建築するかについては、ご自身で決定されるかと思います。

入居者が早い段階で見つけることができるように、予め周りにどんな施設があるのか確認をしておくことがおすすめです。

また、どの世帯(ファミリーや単身)が対象になるのか、間取りも含めて明確にしておきましょう。

入居者トラブルを避ける場合に、管理はプロにお任せしましょう。大家やオーナーであるからこそ、入居者は全ての建物の管理を任せてしまいます。

同じ屋根の下に住んでいることから、自主管理を選ぶ大家やオーナー様も少なくはありませんが、賃貸数の少ない戸建てに一緒に暮らすからこそ、入居者とのトラブルを回避するためには、管理のプロに全てお任せすることをお勧めいたします。

注意点

- たった数部屋、1室だから

- 家賃を振り込んでもらうだけだから

- 普段の生活で必要な家の管理と変わらないでしょ?

そういうような「安易に考えてしまうこと」が実は、「入居者とのトラブル」につながってしまうのです。

賃貸併用住宅は、自宅ではなく、アパートやマンション、他人も一緒に住んでいる賃貸住宅だと理解をしておきましょう。

シミュレーション

- いつ発生するかわからない設備でのトラブルの対応、修理

- 家賃を滞納する入居者への催促

- 退去時の立会いやリフォームの依頼

- 入居者募集

実際に賃貸併用住宅での起こりやすいトラブルなど、これらを自ら行うことは本当に可能でしょうか?よく検討してみて、難しいという場合にはトラブルを生み出さないためにも管理の専門会社や、経営の専門会社に管理を依頼することをおすすめします。

実際に建築を始める前にシミュレーションを済ませておくことが大切です。

以上デメリットを解説させて頂きましたが、出来れば賃貸併用住宅のメリットを享受したいですし、成功させたいですよね?

その為には、建築を実際に始める前に、前文でも解説しましたが地域、施設、家賃、世帯などを充分に考慮したシミュレーションを行って下さい。

とは言っても、必ずしも明確でなくとも、シミュレーションを行っておくことで、もしトラブルに遭ったとしても慌てることなく、冷静に対処し、然るべき機関への相談、入居者との対応も無理なく行うことができるのです。

賃貸併用住宅について9ページにわたって解説しています。

すべてお読みになると賃貸併用住宅についてのさまざまな知識が手に入ります!

▼持ち家のリスクを解消する賃貸併用住宅パーフェクトガイド すべてのコンテンツ▼

< 著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

創業大正8年5,000件を超える戸建て改修のプロ技術集団が解説する

~賃貸併用住宅で将来資産に3000万の差が出るマイホーム購入方法~

マイホームに住みながら一部の部屋を賃貸用にして、人に貸す。そしてそこから得られる家賃収入を住宅ローンの返済に充てる新しいマイホームの購入方法を解説します。プランニング次第では住宅ローンの返済を毎月ゼロに抑えることも可能です。そして住宅ローン完済後の家賃収入はそのまま収入に。将来3000万以上の差が出るこれからの家の買い方を伝授します。

本書では、賃貸併用住宅の「正しい建て方」「価格相場」「成功例と失敗例」「効果的な間取り」「中古住宅の賃貸併用化方法」「どこに頼むのが最良なのか?」「ローンの組み方」など賃貸併用住宅のあらゆる観点から解説し確実に資産とするためのポイントを解説しています。「このまま家賃を払い続けるのがよいのか…」「賃貸と持ち家はどちらが得なのか?」「マイホームなんて無理…」と考えている、または「住宅ローンを長期間組むことに躊躇してしまう」と思われている共働き夫婦の方、マイホーム購入におけるリスクを払拭する第3の選択肢をご紹介します。

これさえ読めば大丈夫!中古住宅を購入する前に必ず知っておくべき知識

大正八年創業以来「戸建てリノベーション」実績5000件を超える『増改築.com』運営会社であるハイウィル株式会社が中古を買って失敗、後悔しない方法を徹底解説!中古を買う前に必ず読んで欲しい内容をまとめました。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)