戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP > 施工事例 > 都道府県で探す > 東京都 > 墨田区 > 施工事例 確認申請して、フルスケルトン性能向上リノベーション施工事例

確認申請して、フルスケルトン性能向上リノベーション施工事例

| 建物概要 | |

|---|---|

| 名前 | K様 |

| 場所 | 東京都墨田区 |

| 築年数 | 築45年 |

| 構造種別 | 木造一戸建て |

| 家族構成 | 大人3人 |

| 対象面積 | 22坪 |

| リフォーム部位 | ベタ基礎/間取り変更/断熱サッシ/セルロースファイバー/屋上テラス/耐震補強/ |

| 工期 | 7ヶ月 |

| 価格 | 2500万(確認申請費用含む)※施工当時の金額です |

お客様のご要望

今回のリフォームで、K様からのご要望は以下の6点です。

- 無垢材など自然素材を使用し温かい雰囲気にしたい

- 地震が不安なので耐震補強はしっかりとやりたい

- 断熱材にはこだわりたい。

- ベタ基礎にしたい

プランナー 北畠より ~プランニングのポイント~

「制限の中でめいっぱい広くしたいんです」「将来、両親のためにLDKを仕切れるように…」「荷物が多いので、とにかく収納が欲しい」。たくさんのご希望と、そして「制限の中でどこまで叶うのか…」という少しのご不安を胸に、K様が私たちの会社の扉を叩いてくださっいました。

プランナーとしての私の仕事は、お客様が語られる一つひとつの「言葉」を受け止め、その奥にある、まだ言葉になっていない本当の「想い」や「理想の暮らしの風景」を想像し、それを「空間」という具体的な形に翻訳していく、長い長い旅のようなものです。

「広くしたい」というご要望に対して、私たちは単に増築部分の面積を確保するだけでは不十分だと考えました。

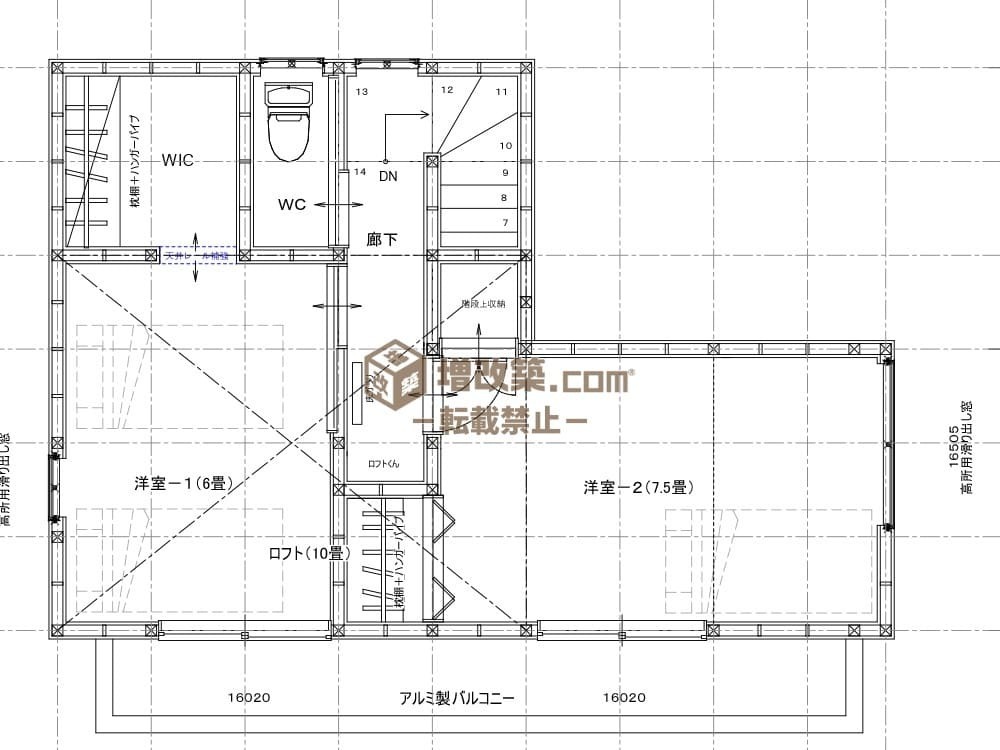

建ぺい率40%という制限の中で、いかに面積以上の広がりと開放感を感じていただくか。そのために、まず家の中の動線の中心となる階段の位置を大胆に変更し、これまで空間を細かく分断していた廊下をなくしました。そして、リビングの南面には大きな窓を設け、視線が庭へと気持ちよく抜けるように計画しました。これにより、帖数という数字上の広さだけでなく、体感的な広がりと、光に満ちた明るいLDKを実現することができました。

「将来の可変性」というテーマに対しては、単に後から壁を立てられるようにするだけではなく、間仕切った後も、それぞれの空間が快適な「居場所」として機能するように配慮しました。例えば、間仕切り壁を設置する予定のラインをまたいで、照明のスイッチ回路を分けたり、コンセントを両方の空間で使えるように配置したり、それぞれの空間にエアコンが設置できるように下地や専用コンセントをあらかじめ準備したりと、将来の工事が最小限で済むように、そして間仕切った後も不便を感じないように、目に見えない部分に細やかな配慮を施しています。

そして、最大の課題の一つであった「収納計画」。私たちは、K様が「どこに」「何を」「どれくらい」収納したいのかを徹底的にヒアリングし、家のあらゆる場所に、適材適所の収納を造作で計画しました。キッチンには、食料品のストックが一目で見渡せるパントリーを。そして2階の各個室には、K様のお荷物の量に合わせて設計したウォークインクローゼットを設けました。これら全てが、空間にピッタリと収まる造作家具だからこそ、無駄なスペースがなく、見た目にもスッキリとした、プランとなりました。

墨田区K様邸 戸建てリノベーション施工事例テーマカテゴリー

- 二世帯住宅リフォーム

- 耐震等級3相当(上部構造評点1.5以上)リフォーム(性能向上リノベーション)

- HEAT20-G2リフォーム(性能向上リノベーション)

- 増築リフォーム

- セルロースファイバー仕様

- 外張り断熱

- 自然素材

- 補助金活用リフォーム

打ち合わせから着工、完成までの詳細施工事例紹介

リノベーションの成功は、すべて「最初の対話」から始まると言っても過言ではありません。

では、その最初のステップで、私たちは建物の何を、そしてお客様の心の何を読み解いているのでしょうか?

500棟を超える木造リノベーションに携わってきた経験から断言できるのは、この初期段階の解像度が、最終的な仕上がりの満足度を決定づけるということです。

今回ご相談いただいた東京都墨田区のK様邸は、築45年の木造在来工法の住宅でした。

K様からは、「全面リフォームと増築を希望し、内外スケルトンで考えている」という明確なご要望をいただきました。

特に、「建ぺい率が建築当時の30%から40%に緩和されたので、その10%分を最大限に活かして広くしたい」

「将来、ご両親のために1階LDKを間仕切りできるようにしたい」といった、具体的かつ将来を見据えたご要望が印象的でした。

私たちの打合せは、こうしたお客様の言葉をただ受け止めるだけでは終わりません。その言葉の背景にある「なぜ、そうしたいのか?」という動機や、ご家族のライフスタイル、大切にしている価値観までを深く共有することから始めます。

「荷物が多いので収納が欲しい」というご要望に対しては、「どのような物を、どこに、どれくらいの量しまいたいですか?」

「使う頻度はどうでしょうか?」といった具体的な質問を重ねることで、本当に必要な収納の形を探っていきます。

これは、単に収納スペースを増やすのではなく、動線の中に組み込まれた「使いやすい収納」を計画するためです。

また、「制限の中でどこまで叶うのか」というご不安に対しては、私たちの豊富な経験から、法的な制約の中で実現可能な選択肢と、それぞれのメリット・デメリットを丁寧にご説明し、一つひとつの不安を解消していくことを心がけています。

これは、お客様と私たちが同じゴールを目指すパートナーとして、信頼関係を築くための極めて重要なプロセスなのです。

見えない部分を可視化する

「現場調査」 打合せでお客様の想いを共有する一方で、私たちは建物の「声」に耳を傾けます。それが現場調査です。特に築45年の木造住宅の場合、図面通りに建てられていることは稀であり、経年による歪みや劣化は必ず存在します。私たちは、表面的な美しさの裏に隠された、建物の構造的な体力や健康状態を正確に診断しなくてはなりません。

K様邸の調査では、まず敷地と建物の関係性を徹底的に確認しました。増築をご希望でしたので、隣地との境界、道路との関係、日影規制や高さ制限といった法的な規制を現地で再確認します。

また、「車を止める場所も考えたい」というご要望に応えるため、前面道路の幅員や進入経路、敷地内の高低差をミリ単位で実測し、実現可能な駐車スペースのレイアウトを検討しました。

建物の内部調査では、まず水平器やレーザー測定器を用いて、家全体の傾きを計測します。床の傾きは、地盤沈下や構造体の歪みを示唆する重要なサインです。次に、天井裏や床下の点検口から進入し、普段は見ることのできない構造躯体の状態を確認します。

ここでは、雨漏りの痕跡、シロアリによる土台や柱の被害、木材の腐朽、断熱材の有無や劣化状況などを、長年の経験に基づいた目で厳しくチェックします。

K様邸のような築年数の住宅では、断熱材が入っていない、もしくは性能が著しく低いケースがほとんどです。これは冬の寒さや夏の暑さに直結するだけでなく、壁内結露を引き起こし、構造体を傷める原因にもなります。フルスケルトンリノベーションを前提としているからこそ、こうした根本的な問題を解決する絶好の機会となるのです。 さらに、基礎の状態も重要なチェックポイントです。コンクリートのひび割れ(クラック)の幅や深さ、鉄筋の有無などを確認し、現状の基礎がこれからの数十年の暮らしと、増築によって加わる荷重を支えきれる強度を持っているかを判断します。

法的制約と要望の最適解を探る お客様の夢や希望を、どのようにして法的な制約の中で「実現可能な設計図」へと昇華させていくのでしょうか?

特に、増築を伴うリノベーションで避けては通れない『確認申請』とは、一体何なのでしょうか?

ここからは、お客様の想いを形にする、最も創造的で、かつ論理的な思考が求められるプランニングの核心に迫ります。

K様からのご要望は多岐にわたりました。建ぺい率を最大限活用した増築、階段位置の変更を含む大胆な間取りの見直し、将来を見据えた可変性、そしてコストの抑制。これらすべての要望を同時に満たすことは、パズルを解くような難しさを伴います。

私たちの仕事は、これらの要素に優先順位をつけ、法規、性能、デザイン、そしてご予算という制約の中で、K様ご家族にとっての「最適解」を導き出すことです。

まず取り組んだのが、最大のテーマである「増築」です。K様邸の敷地は、建築当時は建ぺい率30%でしたが、都市計画の変更により現在は40%に緩和されていました。

この「10%の緩和」を最大限に活かすことが、K様の強いご希望でした。単純に床面積を増やすだけではなく、その増えた空間が暮らしの質をいかに高めるかが重要です。

私たちは、増築部分をどこに配置すれば、採光や通風が最も良くなるか、既存部分との動線がスムーズになるか、駐車スペースとの兼ね合いはどうか、といった複数の視点からシミュレーションを重ねました。その結果、1階のLDKを南側に広げ、明るく開放的な空間を創出するプランをご提案しました。 同時に、旧耐震基準で建てられた築45年の建物の安全性を、現行の新耐震基準に適合させることも絶対条件です。

増築を行う場合、建築確認申請が必要となり、既存部分を含めた建物全体の耐震性が厳しく問われます。現場調査の結果を基に専門の構造計算(N値計算や壁量計算など)を行い、どこにどれだけの耐力壁が必要か、どの柱と梁を金物で補強すべきかを緻密に計画します。

この耐震補強計画は、間取りの自由度と密接に関わります。例えば、大きな窓を設けたい場所や、壁をなくして広い空間を作りたい場所が、構造的に重要な耐力壁の配置場所と重なってしまうことがあります。

その際は、別の場所に壁を設けたり、「門型フレーム」のような特殊な構造補強を用いることで、デザインの自由度と安全性を両立させる方法を模索します。

これは、構造に関する深い知見と経験がなければできない、まさにプロフェッショナルの腕の見せ所なのです。

「建築確認申請」という公的な約束

こうして練り上げた計画は、最終的に「建築確認申請」という手続きを経て、公的なお墨付きを得る必要があります。建築確認申請とは、その建築計画が、建築基準法をはじめとする様々な法律や条例に適合しているかどうかを、工事着手前に役所や民間の指定確認検査機関が審査する制度です。

これは、建物の安全性や衛生環境、市街地の環境を守るために不可欠な手続きであり、いわば「この計画で、安全で合法的な建物を建てます」という社会に対する公的な約束とも言えます。

K様邸の場合、「10㎡を超える増築」に該当するため、確認申請は必須でした。

提出する書類は、配置図、各階平面図、立面図、断面図といった設計図書のほか、採光・換気・シックハウス対策に関する計算書、そして前述した構造計算に関する書類など、多岐にわたります。

特に今回は増築を伴うため、既存の建物が建てられた当時の法律ではなく、現行の法律に適合させなければならない部分(これを「既存不適格建築物」の是正と呼びます)があり、より複雑な計画と申請手続きが求められました。

例えば、建物の高さや隣地からの距離に関する規制、防火地域としての仕様(外壁や窓の防火性能など)、これらはすべて現行法規に則って計画する必要があります。

K様がご希望された「階段の位置変更」や「窓の大きさ・位置の変更」も、避難経路の確保や、居室に必要な採光面積の計算など、法的な基準をクリアしながら計画を進めなくてはなりません。 この確認申請のプロセスは、通常2ヶ月から3ヶ月程度の期間を要します。この審査期間も全体の工期に含めて計画を立てることが重要です。審査の過程で、行政から図面の修正指示が入ることもあり、その都度、計画を見直し、お客様と協議しながら対応を進めていきます。一見、面倒で時間のかかる手続きに思えるかもしれませんが、このプロセスを経ることで、第三者の専門的な視点から計画の安全性がチェックされ、資産価値としても認められる、安心できる住まいが実現するのです。私たちは、この法的なプロセスを円滑に進めるための専門知識と経験を駆使し、お客様の夢の実現を確実なものにしていきます。

▲1階 戸建てリノベーション後プラン

▲2階 戸建てリノベーション後プラン

●解体は手壊し作業

「破壊」ではなく、未来のための「分解」

リノベーションにおける『解体』と聞いて、重機で一気に建物を壊していく光景を想像されるかもしれません。

しかし、私たちが一貫して「手壊し解体」にこだわるのはなぜでしょうか?

それは、解体こそが、図面や事前調査では決して見抜けなかった建物の真実を明らかにする、最後の、そして最も重要な『診断』の機会だからに他なりません。

私たちが手掛けるフルスケルトン性能向上リノベーションは、古いものを壊して新しいものに取り替える単なる「修繕」ではありません。それは、既存の家の骨格を活かしながら、新築を超えるほどの性能と価値を吹き込む「再生」の作業です。この思想に基づけば、解体は暴力的な「破壊」であってはならず、むしろ次世代に受け継ぐための丁寧な「分解」でなければならないのです。

重機による解体は、確かにスピーディです。しかし、その力強いアームは、残すべき柱や梁といった大切な構造躯体に、目に見えないダメージを与えてしまうリスクを常に伴います。また、木材、石膏ボード、断熱材、金属といった様々な素材が混ざり合った状態で排出されるため、分別が難しくなり、結果として環境負荷を高め、処分コストを押し上げる要因にもなります。

対して「手壊し解体」は、職人が一つひとつの部材と向き合い、内装の仕上げ材から下地、そして断熱材へと、建築された時とは逆の順序で丁寧に剥がし取っていく地道な作業です。時間はかかりますが、このプロセスによって、私たちは構造体を傷つけることなく、健全な状態で裸にすることができます。さらに、K様邸が位置する東京都墨田区のような住宅密集地においては、騒音や振動、粉塵の飛散を最小限に抑えるという、近隣への配慮という側面からも、手壊し解体は極めて有効な手法となります。

私たちは、お客様がこれから何十年もその場所で暮らしていくことを深く理解しているからこそ、工事の初期段階から周辺環境との良好な関係を築くことを大切にしているのです。

解体現場は「建物のカルテ」を完成させる最終診断の場

前項でご説明した事前調査は、いわば人間ドックのようなものです。聴診器を当て、レントゲンを撮るように、限られた情報から建物の状態を推測します。しかし、「手壊し解体」は、まさに外科手術における「開腹」に相当します。壁や床、天井を剥がし、構造躯体が露わになった瞬間、私たちは初めて建物のすべてをその目で確認することができるのです。

事前調査で立てた仮説を検証し、建物の「カルテ」を完成させる、これこそが解体現場の真の役割です。

築45年のK様邸のような木造住宅では、解体を進める中で、想定外の事態に遭遇することは決して珍しくありません。例えば、事前調査で確認した天井の小さな雨漏りのシミ。壁を剥がしてみると、その原因が屋根ではなく、外壁のひび割れから侵入した雨水であり、壁の内部を伝って柱や土台の一部を広範囲にわたって腐食させていた、という事実が判明することがあります。これがもし機械で一気に解体されていたら、原因の特定は困難を極め、根本的な解決ができないまま次の工程に進んでしまう危険性がありました。手壊しで丁寧に解体するからこそ、水の侵入経路という「犯人」を特定し、確実な防水処理と構造補強を計画することができるのです。

また、シロアリの被害も同様です。床下調査だけでは見えなかった被害が、壁を剥がしたことで柱の高い位置まで及んでいることが発覚するケースもあります。被害範囲を正確に特定することで、薬剤処理の範囲を決め、必要であれば被害を受けた構造材を新しいものに交換します。これは、住まいの寿命を延ばし、安全性を確保するために絶対に必要な処置です。

さらに、当時の建築では、図面通りに施工されていないこともしばしばあります。耐震性を確保するために重要な「筋交い」と呼ばれる斜めの補強材が、図面にはあるのに実際には入っていなかったり、柱と梁の接合部の金物が不足していたり。

こうした構造上の不備は、まさにスケルトン状態にして初めて発見できるものです。私たちはこれらの「建物の弱点」をすべて洗い出し、次の耐震補強工事の計画に正確に反映させていきます。 稀に、想定を大きく超える構造体の腐食が見つかることもあります。これはお客様にとってご不安な報告となりますが、私たちは決して事実を隠しません。現状を写真と共にご報告し、なぜそうなったのか、そして最善の補強策は何かを専門家として誠実に、そして分かりやすくご説明します。もちろん、追加の費用が発生する場合もありますが、これこそが、建物を根本から健全な状態に蘇らせる唯一の機会なのです。私たちは、こうした不測の事態に備え、計画段階でお客様に「予備費」の必要性をご説明しています。解体は、単なる工事の始まりではなく、計画の精度を最終的に高め、真に安全で快適な住まいを築くための、最も重要な調査工程であると私たちは確信しています。

●解体後の躯体チェック

手壊しによる解体工事が終わり、産業廃棄物の廃棄が完了、大工による仮補強が終わると、初めて躯体のチェックが可能となります。

K様邸は築45年を超える建物となります。空き家であった期間が長かったこともあり、傷みはあると予測はしておりました。

使える躯体と使えない躯体を選別してく作業となります。

!大事な構造部のすべてが目視可能となるスケルトンリフォーム

内部の天井・壁・床だけでなく外壁まで解体しスケルトン状態(躯体残し)にする戸建てリノベーションの最大のメリットはこのような重要な主要構造部のすべての状態が目視でわかることになります。

フルリノベーション後は、これらの構造上の弱点をすべて修正し補強することで新築と同水準、もくしくはそれ以上の建物性能をもつ構造躯体へ甦らせることが可能となります。

なぜ基礎補強が必要なのか?

- 築45年の現実と向き合う 建物の強さは、その足元、つまり『基礎』で決まります。

では、築45年の古い基礎に、どのようにして新しい命を吹き込み、巨大地震にも耐えうる強靭な一体構造へと生まれ変わらせるのでしょうか?

その鍵を握るのが、鉄筋を組む『配筋』という工程です。 K様邸が建築された約45年前、日本の住宅における基礎の考え方は、現在とは大きく異なりました。当時は建築基準法における基礎の規定も緩やかで、現在では当たり前となった鉄筋コンクリート造の「ベタ基礎」はほとんど採用されておらず、建物の壁や柱の下にだけ帯状にコンクリートを設ける「布基礎」が主流でした。

さらに深刻なのは、そのコンクリートの中に、地震の引張力に対抗するための鉄筋が全く入っていない「無筋コンクリート」の基礎が非常に多いという事実です。 コンクリートという素材は、上から押される力(圧縮力)には強い耐性を持ちますが、地震の揺れのように横から引っ張られたり、曲げられたりする力(引張力)には驚くほど脆い性質を持っています。

鉄筋の入っていない無筋の基礎は、大きな地震力を受けると容易にひび割れ、最悪の場合は断裂し、建物を支えるという最も重要な役割を果たせなくなってしまいます。K様邸の事前調査においても、基礎の表面には経年による細かなひび割れが見られ、鉄筋が入っていない可能性が高いと判断されました。

この状態で、建物の重量が増加する「増築」を行い、さらにその上の木造躯体だけを最新の金物で強固に補強したとしても、土台となる基礎が脆弱であれば、それは砂上の楼閣を築くようなものに他なりません。地震のエネルギーは、まず基礎に伝わり、そこから土台、柱へと流れていきます。その入り口である基礎が崩れてしまっては、どんなに頑丈な建物もひとたまりもないのです。だからこそ、私たちはフルスケルトン性能向上リノベーションにおいて、この基礎の補強を絶対条件としているのです。

古い基礎と新しい基礎を繋ぐ「刺し筋」という名の絆

脆弱な既存基礎を、いかにして強固なものへと再生させるのか。私たちが採用するのは、主に「ベタ基礎増し打ち補強」と呼ばれる工法です。

これは、既存の布基礎の内側の地面を掘り下げ、そこに防湿シートを敷設した上で、鉄筋を網目状に組み、最終的に床下全体を一体のコンクリートで覆ってしまう工法です。

これにより、建物全体を一枚の分厚いコンクリートの「板」で面として支える、極めて強固な「ベタ基礎」へと生まれ変わらせることができます。 この補強工事において、最も重要かつ繊細な技術が求められるのが、既存の布基礎と、新たに打ち込むコンクリートとを、あたかも元から一つであったかのように強固に一体化させるプロセスです。

もし、この両者がしっかりと繋がっていなければ、地震の際に新しいコンクリートの盤だけが動き、既存の布基礎との間でずれが生じ、補強の効果が全く得られなくなってしまいます。この古いものと新しいものを繋ぐ「絆」の役割を果たすのが、「刺し筋(さしきん)」アンカーと呼ばれる鉄筋です。

刺し筋工事の工程は、極めて緻密です。まず、構造計算によって導き出された位置と深さに、専用のドリルで既存基礎に正確に穴を開けていきます。次に、その穴の中に残ったコンクリートの粉塵を、高圧の空気(ブロワー)で徹底的に清掃します。この清掃作業は、地味ですが接着強度を左右する非常に重要な工程です。粉塵が少しでも残っていると、接着剤がコンクリートに直接触れず、刺し筋が本来持つべき引き抜き耐力を大幅に損なってしまうからです。清掃後、エポキシ樹脂などの強力な接着剤(ケミカルアンカー)を穴の中に充填し、規定の太さと長さの鉄筋を、回転させながらゆっくりと挿入していきます。これにより、接着剤が隅々まで行き渡り、鉄筋と既存基礎とが完全に固着されるのです。この刺し筋が、新しいコンクリート盤から既存基礎への力の伝達経路となり、両者を一体の構造物として機能させる生命線となります。

この刺し筋を起点として、設計図に基づき、縦横にD10(直径10mm)やD13(直径13mm)といった鉄筋を200mm間隔などの規定のピッチで網の目のように組んでいきます。この時、鉄筋が錆びるのを防ぎ、コンクリートのアルカリ性で保護するために必要な「かぶり厚さ(鉄筋表面からコンクリート表面までの距離)」が、地面側・室内側ともに規定通り確保されているかを、スペーサーと呼ばれる部材を使いながら厳しく管理します。この美しく、そして力強く組まれた鉄筋のグリッドこそが、地震の揺れという強大なエネルギーを基礎全体に分散させ、建物を不動のものとして支える力の源泉となるのです。

K様邸では地盤が良好であることからベタ基礎を採用しました。

すべてがベタ基礎が良いというわけではありません。

ベタ基礎は建物全体と同程度の荷重となりますので、建物の重さとのバランスもかかわってきます。足元だけ固めていても屋根を含めた建物とのバランスが悪いと大地震が起きた際にせん断力が働き、ホールダウン金物が抜けるような事態になるケースもあるからです。

大規模な戸建てリノベーションをされる際には、木造を熟知し、実績が豊富な会社へ相談することをお勧めする理由でもあります。

●ベタ基礎って?

布基礎が立ち上がりとフーチングで持たせる基礎に対して、ベタ基礎は、立上りだけでなく、底板一面も耐圧盤を設け、立ち上がりと底面が一体化された鉄筋コンクリートになっている基礎をいいます。

建物の荷重を底板全体の面で受け止めるため、ベタ基礎は不同沈下を起こさない。といわれますが、それは良好な地盤での話です。

基礎の下の地盤面の地耐力が均一でない場合は、不同沈下が起こる可能性が充分あるのです。

耐震の世界では、重い瓦屋根は外して、軽いものに変えましょうと言われておりますが、それ自体は間違っていませんが、この理屈でいくと。屋根の瓦を外して、基礎はベタ基礎にしても、地盤に与える荷重は、瓦屋根以上の荷重がベタ基礎の荷重により地盤面にかかることになります。

地盤が軟弱な場合、布基礎を採用した方が有利な場合も出てきます。

そもそも正しい基礎補強方法を知らず、基礎補補修程度しか行わないリフォーム会社が多くを占めている現状ですが、

戸建て一軒家のリノベーションで、基礎補強をする際は、このような知識のある会社に相談することが必要です。

基礎が終わり大工工事へと移行します。構造躯体の強度を担保するためのメイン工事となります。

伝統技術から工業化へ

- 木造建築を支えるプレカットの進化 家の骨組みがみるみるうちに組み上がっていく様は、リノベーション工事の中でも特に胸が高鳴る瞬間であり、まさに圧巻の一言です。しかし、その美しい木材の接合部は、かつてのように大工が一から手作業で刻んでいるわけではないことをご存知でしょうか?現代の木造建築の精度とスピード、そして品質を支える『プレカット』とは、一体どのような技術なのでしょうか。 かつての日本の木造建築は、その土地の気候風土を熟知した大工の棟梁が、全ての構造材を自身の目と手で加工するのが当たり前でした。棟梁は、一本一本の木の性質やクセを見極め、「墨付け」と呼ばれる印を付け、ノミやカンナ、ノコギリといった道具を巧みに操りながら、柱と梁が組み合わさる部分である「仕口(しぐち)」や、木材同士を繋ぎ合わせる「継手(つぎて)」を手作業で丹念に刻んでいました。この手刻み加工は、大工の長年の経験と勘が頼りの、まさに職人技の世界であり、その技術の高さが建物の良し悪しを決めるといっても過言ではありませんでした。しかし、その一方で、職人の技量によって品質にばらつきが生じる可能性や、加工に非常に時間がかかり工期が長期化するという課題も抱えていました。 こうした課題を解決し、木造住宅の品質を安定させ、建築プロセスを効率化するために登場したのが「プレカット」技術です。「プレカット」とは、その名の通り「あらかじめ(Pre)切断・加工(Cut)しておく」という意味です。

設計図面をコンピューターに入力すると、そのデータを基に、プレカット工場の大型の専用機械が、柱や梁といった構造材の切断から、複雑な形状の仕口・継手の加工までを、0.1ミリ単位という驚異的な精度で全自動で行います。この技術革新により、木造建築は大きく変わりました。まず、品質が飛躍的に向上し、誰が建てても均一で精度の高い構造体を実現できるようになりました。また、現場での加工作業がほとんどなくなるため、建て方(いわゆる上棟や棟上げ)にかかる時間が劇的に短縮され、工期全体の大幅な短縮にも繋がっています。さらに、工場で一括して加工するため、現場での端材の発生が最小限に抑えられ、廃棄物の削減という環境面においても大きなメリットがあるのです。

リノベーションにおけるプレカットの応用と高度な技術

新築住宅では、今やプレカット工法が主流ですが、K様邸のような築45年の建物を対象とする性能向上リノベーションにおいては、その応用はより高度な技術と知見を要求されます。なぜなら、新築のように全ての部材をゼロから設計するのではなく、「既存の構造体」という制約の中で、新しい部材をパズルのピースのように正確に組み込んでいかなければならないからです。 フルスケルトンリノベーションによって構造躯体だけになったK様邸では、まず、残す既存の柱や梁の状態を三次元的に、そして極めて精密に実測することから始めます。築45年という歳月は、建物に目には見えない歪みや傾きを生じさせています。

私たちはレーザー測定器など最新の機器を駆使し、それぞれの柱がどちらにどれだけ傾いているのか、梁の高さにどれくらいの差異があるのかといった情報を、すべてデジタルデータとして収集します。この、現況を寸分の狂いなく把握する「三次元実測」こそが、リノベーションにおけるプレカットの成否を分ける生命線となります。

次に、この膨大な実測データを基に、既存の構造体と新しく追加・交換するプレカット材とが、どのようにすれば隙間なく、かつ構造的に正しく一体化できるかをコンピューター上でシミュレーションし、プレカット工場に指示するための専用の加工図を作成します。例えば、少し傾いている既存の柱に対して、新しい梁を水平に取り付けるためには、梁の端部をその傾きに合わせて「斜めに」加工する必要があります。また、K様邸の増築部分のように、新しい構造体を既存の壁に接続する場合も、既存の梁の高さや位置に合わせて、新しい柱の長さを一本一本変えて設計しなければなりません。

これらは、全てがゼロから始まる新築のプレカットとは比較にならないほど複雑で、リノベーションに関する深い知識と経験がなければ対応不可能な領域です。 K様邸では、増築部分の構造体はもちろんのこと、解体時に発見されたシロアリ被害で強度が低下した土台や柱、間取り変更に伴って新たに追加する梁などを、このプレカット技術を用いて製作しました。工場で精密に加工された木材は、現場に運び込まれると、まるでプラモデルのようにスムーズに組み上がっていきます。そして、残された既存の健全な構造材と、新しく輝くプレカット材とを、次にご説明する「耐震金物」によって強固に連結していくのです。こうして、古いものと新しいものが高い次元で融合し、一つの強靭な構造体として再生されるのです。

地震力と戦うための科学的羅針盤「N値算定」

地震の際、家が倒壊する最大の原因の一つが、柱が土台や梁から引き抜かれてしまう現象です。そんな悲劇を防ぐために、現代の木造住宅の耐震設計において絶対に欠かすことのできない部材が『耐震金物』です。では、無数にある金物の中から、どこに、どのような種類で、どれだけの強さのものを取り付ければ良いのでしょうか?

その全ての答えを導き出す科学的な羅針盤、それが『N値算定』という構造計算です。 地震が発生すると、建物は横方向に激しく揺さぶられます。この時、建物の各部、特に柱と土台、あるいは柱と梁が接合されている部分(これを「仕口」と呼びます)には、柱を引き抜こうとする非常に強い力、「引抜力」が発生します。築45年前のK様邸が建てられた時代には、この引抜力に対抗する考え方はまだ一般的ではなく、柱は土台の上に乗っているだけ、あるいは「ほぞ」と呼ばれる凸部を差し込んでいるだけの状態でした。これでは、巨大地震の強大な引抜力の前には無力です。耐震金物は、この引抜力に金物の力で抵抗し、仕口が破壊されたり、柱が抜けたりするのを防ぐための、いわば命綱の役割を果たします。

しかし、やみくもに金物を取り付ければ良いというわけではありません。それでは無駄なコストがかかるばかりか、本当に補強が必要な箇所が手薄になってしまう可能性すらあります。「N値算定」とは、そうした事態を避けるために、柱一本一本にかかる引抜力が、想定される大地震の際にどのくらいの大きさになるのかを、科学的に算出する計算手法です。具体的には、建物の形状や重さ、床の剛性、そしてその地域で定められた基準地震力などを基に、耐力壁の配置バランスを考慮しながら、各柱の柱頭(上部)と柱脚(下部)に生じる引抜力の大きさを求めます。この算出された引抜力の大きさを、私たちは「N値(エヌち)」という共通の単位で扱います。

このN値という客観的な数値があるからこそ、私たちは「この柱にはこれだけの力がかかるから、この強さの金物が必要だ」という、極めて論理的で合理的な判断を下すことができるのです。これは、いわば建物の構造的な弱点、アキレス腱がどこにあるのかを事前に特定する作業であり、最適な耐震補強を行う上で絶対に欠かせないプロセスなのです。

計算結果を形にする「適材適所」の金物選びと施工精度

N値算定によって、柱一本一本に求められる抵抗力が明らかになると、次はその計算結果を実際の形にしていく工程に移ります。それが、具体的な耐震金物の選定と設置工事です。 耐震金物には、その耐力(どれだけの引抜力に耐えられるか)に応じて、非常に多くの種類が存在します。例えば、引抜力が比較的小さい箇所には、L字型の「かど金物」や帯状の「平金物」などが用いられます。一方、建物の角(出隅)にある柱や、窓などの大きな開口部の脇に立つ柱は、地震時に引抜力が集中しやすいため、N値も非常に大きくなります。

そうした箇所には、「ホールダウン金物」と呼ばれる、非常に強力な金物を使用します。これは、基礎に埋め込まれた太いアンカーボルトと柱とを、厚い鋼製の金物を介して直接、強固に連結するものです。これにより、地震の際に柱が基礎から浮き上がるのを防ぎ、建物と大地とを一体化させて、揺れに抵抗させるのです。私たちは、N値算定で算出された数値(例えば引抜力が15kNなど)を上回る耐力を持つ金物を、金物の製品カタログから正確に選定し、設計図に明記します。

K様邸のリノベーションでは、N値算定の結果、特に増築部分と既存部分が接する箇所や、1階に広いLDKを設けるために壁が少なくなる部分の柱に、強力なホールダウン金物を設置する必要があることが分かりました。そのために、第3章でご説明した基礎補強工事の段階で、あらかじめホールダウン金物を取り付ける位置を正確に割り出し、そこにアンカーボルトを精度良く埋め込んでおく、という周到な準備を行っています。基礎工事と大工工事は、このように密接に連携しているのです。 そして何より重要なのが、施工の精度です。どんなに優れた設計計算を行い、適切な金物を選定しても、それを規定通りに施工しなければ全く意味がありません。耐震金物には、それぞれ使用する専用のビスやボルトの種類、太さ、長さ、そして打ち込む本数までが厳密に定められています。現場では、大工がその規定を遵守しているか、設計図通りに正しく取り付けられているかを、監督者が一本一本、一箇所一箇所、目で見て、手で触れて確認していきます。この地道で、時に気の遠くなるような品質管理の積み重ねこそが、計算上の耐震性能を、現実の「安心」という価値へと変えるために、唯一無二の道であると私たちは信じています。

床断熱

“家の性能は足元から”

- 深刻なリスクを解消する床断熱 冬の朝、キッチンに立とうと一歩踏み出した瞬間に、床からシンシンと伝わってくる突き刺すような底冷え。多くの方が、この日本の住宅特有の不快な寒さを経験されたことがあるのではないでしょうか。その根本原因はどこにあるのか?そして、それを解消し、一年を通じて足元から温もりを感じるような快適な暮らしを実現するために、私たちは床下にどのような魔法をかけているのでしょうか。

K様邸のような築45年の木造住宅では、床下に断熱材が全く施工されていない、いわゆる「無断熱」の状態が当たり前でした。これは、当時の建築基準では断熱が義務化されていなかったためです。床下が無断熱であるということは、地面からの冷気や湿気が、床板一枚を隔てて直接室内に入り込んできているのと同じ状態です。これが、冬の耐えがたい底冷えや、梅雨時の床のベタつき、さらには床下での結露やカビの発生、木材の腐食といった、建物の寿命を縮める深刻な問題を引き起こす元凶となっていました。 特に見過ごせないのが、健康へのリスクです。暖かいリビングから、暖房の効いていない廊下やトイレ、脱衣所へ移動した際に、急激な温度変化に身体がさらされることで血圧が乱高下し、心筋梗塞や脳卒中を引き起こす「ヒートショック」。この現象は、日本の住宅における死亡事故の大きな原因の一つとなっており、特にご高齢のご家族がいらっしゃるご家庭では、決して軽視できない問題です。家の中の温度差をなくし、どこにいても快適で安全な環境を作る「温度のバリアフリー」を実現すること。そのための最も重要で効果的な第一歩が、地面からの冷気を完全に遮断する、この「床断熱」なのです。私たちは、リノベーションを、単に家を綺麗にするだけでなく、ご家族の命と健康を守るための機会と捉え、この床断熱工事に臨んでいます。

高性能断熱材と気密施工が織りなす盤石の守り

床断熱の性能は、使用する断熱材の種類と、それをいかに隙間なく施工するかという技術力によって決まります。K様邸の床断熱には、現在市場に存在する断熱材の中でもトップクラスの性能を誇る、高性能フェノールフォーム断熱材「ミラネクストラムダ」の厚さ75mm品を採用しました。この断熱材の最大の特長は、熱の伝わりにくさを示す指標である「熱伝導率」の値が、極めて小さいことです。つまり、非常に高い断熱性能を持っているため、従来の断熱材よりも薄い厚みで同等以上の性能を発揮できるというメリットがあります。 実際の施工では、まず「大引(おおびき)」と呼ばれる床を支える太い構造材の間に、このミラネクストラムダを隙間なく、そして正確にはめ込んでいきます。この工程で最も重要なのは「隙間をつくらない」ことです。

職人は、一枚一枚の断熱材を、現場の寸法に合わせて丁寧に、精密にカットしていきます。もし、断熱材と木材の間にほんの数ミリでも隙間ができてしまうと、そこが冷気の通り道となり、「熱橋(ねっきょう)/ヒートブリッジ」と呼ばれる断熱上の欠点となってしまいます。この熱橋が存在すると、断熱性能は著しく低下してしまうため、まさに職人の丁寧な手仕事と精度が、断熱品質を左右するのです。 そして、断熱材を敷き詰めた後、さらに重要な工程が続きます。それは、断熱材の上(室内側)に、専用の「気密シート」を隙間なく張り巡らせることです。

この気密シートには、二つの重要な役割があります。一つは、床下から上がってくる湿気が壁の中や室内に侵入するのを防ぐ「防湿」の役割です。これにより、壁内での結露を防ぎ、構造材を腐食から守ります。もう一つの役割が「気密」、すなわち意図しない空気の出入り(隙間風)をなくすことです。家の断熱性能は、この「断熱」と「気密」が車の両輪のように機能して初めて、その真価を発揮します。どんなに高性能な断熱材を使っても、家に隙間が多ければ、そこから冬は暖気が逃げ、夏は熱気が侵入し、全く意味をなさないのです。 私たちは、気密シートの継ぎ目や、柱、配管などがシートを貫通する部分を、専用の気密テープで丁寧に、そして執拗なまでに塞いでいきます。この地道で目立たない作業こそが、計画的な換気を可能にし、冷暖房の効率を最大化させ、本当の意味での高性能住宅を実現するための、揺るぎない土台となるのです。

壁・天井断熱

家が深呼吸する、多機能断熱材「セルロースファイバー」

もし、家全体を隙間なく、まるで上質なダウンジャケットのように優しく、そして途切れることなく包み込むことができる断熱材があるとしたら、どれほど快適で安心な暮らしが実現するでしょうか。K様邸の壁と天井の断熱に私たちが選んだのは、まさにその理想を形にする断熱材、「セルロースファイバー」です。

その驚くべき性能と、専門的な施工の裏側に迫ります。 セルロースファイバーは、その原料の約80%が、私たちが日々目にする新聞の古紙から作られています。不要になった紙を高度な技術でリサイクルして生まれた、非常に環境性能の高いエコな断熱材です。しかし、その真価は環境性能だけにとどまりません。細かく粉砕された木質繊維の一本一本に、自然が持つ力を最大限に引き出すための工夫が凝らされています。まず、人体に安全な「ホウ酸」を添加することで、木質繊維でありながら、万が一の火災の際にも燃え広がらない高い「難燃性」を獲得しています。さらにこのホウ酸には、シロアリやゴキブリといった害虫を寄せ付けない「防虫効果」や、カビの発生を抑制する「防カビ効果」もあり、建物の耐久性を高める上でも大きな役割を果たします。

そして、セルロースファイバーが持つ最大の特長が、他の断熱材にはない卓越した「調湿性能」です。原料である木質繊維は、多孔質な構造をしており、湿気が多い時にはそれを吸収し、逆に空気が乾燥している時には蓄えた湿気を放出するという、まるで「呼吸」するような能力を持っています。この能力のおかげで、室内の湿度は一年を通じて安定し、梅雨時のジメジメ感や冬場の過乾燥を大幅に和らげてくれます。室内の快適性が向上するだけでなく、壁の内部で発生し、構造体を腐らせる原因となる「内部結露」のリスクを極めて低く抑えることができるのです。

これは、家の寿命を延ばす上で計り知れないメリットと言えるでしょう。さらに、複雑に絡み合った高密度の繊維層は、優れた「防音性能」も発揮します。車の音や近隣の話し声といった外部からの騒音を和らげ、室内の生活音が外に漏れるのも防いでくれるため、静かでプライバシー性の高い住環境を実現できるという、嬉しい副次効果ももたらしてくれます。

施工品質が命、隙間を許さない「吹込み充填工法」

このように優れた性能を持つセルロースファイバーですが、その真価は、正しい施工が行われて初めて100%発揮されます。私たちは、「乾式吹込み充填工法(ブローイング工法)」と呼ばれる専門的な方法で施工を行います。

まず、壁の場合は、柱と柱の間に、湿気は通すが断熱材は通さない、専用の特殊なシート(透湿シート)をタッカーという大きなホチキスのような道具で、隙間なく、そしてパンパンに張っていきます。その後、そのシートに小さな穴を開け、そこから専用のブローイング(吹込み)マシンのホースを差し込み、セルロースファイバーを壁の中に高圧で、そして高密度に吹き込んでいきます。

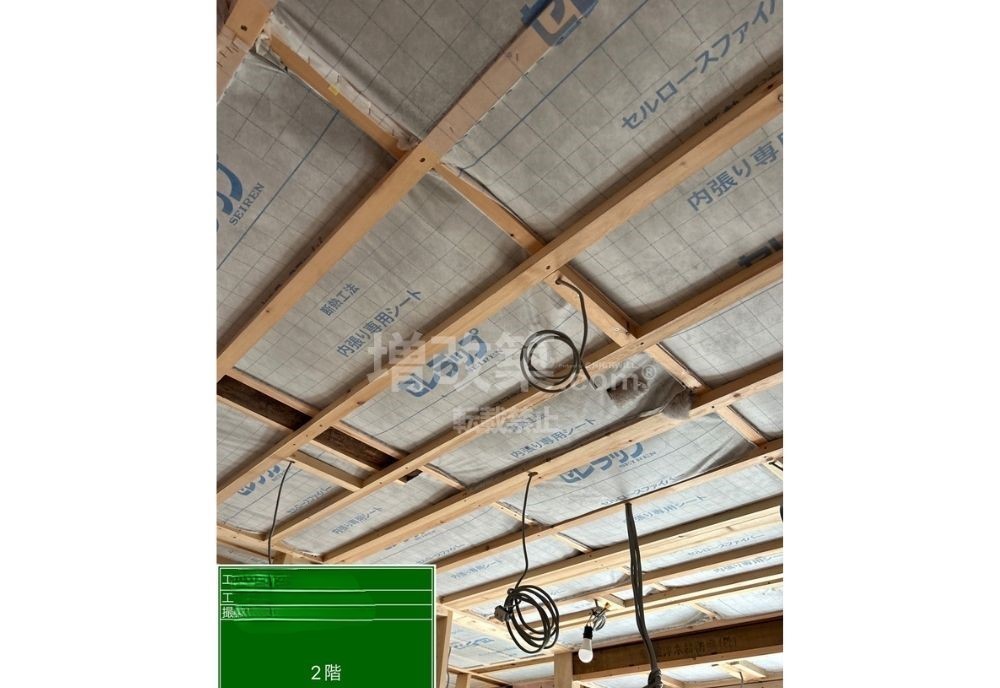

まるで壁全体が、ダウンジャケットの区画の一つひとつに、羽毛がぎっしりと詰め込まれていくようなイメージです。天井の場合は、天井裏の空間に、規定の厚さ(K様邸では200mm以上)になるまで、均一に吹き積もらせていきます。

この工法で最も重要なのが、「規定の密度で、隙間なく充填する」ことです。もし、職人の技術が未熟で、吹き込む密度が低い「フカフカ」の状態で施工を終えてしまうと、数年後に断熱材が自らの重みで沈み込み、壁の上部に大きな隙間ができてしまう「内部沈下」という致命的な欠陥を引き起こします。そうなれば、そこは完全に無断熱の状態となり、断熱性能は大きく損なわれてしまいます。私たちは、こうした事態を絶対に避けるため、施工前に必ず試し吹きを行い、1立方メートルあたりの重量が規定の密度(壁で55kg/㎥以上)を満たしているかを確認します。

さらに、施工後には壁全面を掌で押し、その張り具合や硬さから、内部に隙間や密度のムラがないかを厳しくチェックします。 この吹込み工法の大きなメリットは、その柔軟性にあります。耐震性を確保するための筋交いや、コンセントボックスの裏側、配管の周りといった、板状の断熱材では隙間ができやすい複雑な形状の部分にも、セルロースファイバーは雪のように入り込み、あらゆる隙間を完全に埋め尽くしてくれます。完璧な断熱層、そして気密層を形成できること。これこそが、私たちがセルロースファイバーの吹込み工法に絶対の信頼を置く理由なのです。

外断熱

“魔法瓶の家”を実現する、ダブル断熱という究極の選択

壁の内側を高性能なセルロースファイバーで満たす『内断熱』。それだけでも、築45年の住まいからは想像もできないほど快適な空間が実現します。しかし、もし、さらにその外側からも家全体を断熱材で隙間なく覆う『外断熱』を加えるとしたら、一体どのような世界が待っているのでしょうか?

これは、単なる快適さを超え、住宅性能の極致を目指す私たちの挑戦であり、お客様への最高の贈り物です。 一般的な断熱工法である「内断熱」は、柱と柱の間に断熱材を充填する方法です。非常に効果的ですが、実は構造的な弱点を抱えています。それは、断熱材を充填できない「柱」や「梁」といった木材の構造躯体そのものが、断熱材に比べて熱を通しやすいため、そこが熱の逃げ道、「熱橋(ヒートブリッジ)」となってしまうことです。

この内断熱の弱点を根本的に解決するのが、「外断熱」という考え方です。外断熱は、柱や梁といった構造体の「外側」から、建物全体を断熱材で切れ目なく、まるごと包み込んでしまう工法です。これにより、熱橋となる部分が完全になくなり、家全体が、まるで高性能な魔法瓶のような状態になります。K様邸では、この「内断熱」の長所と「外断熱」の長所を組み合わせ、互いの弱点を補い合う、まさに究極の断熱仕様である「ダブル断熱」を採用しました。

壁の内側には調湿・防音性に優れたセルロースファイバーを隙間なく充填し、外側からは高性能な断熱パネル「EPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)」で家全体を覆います。これにより、構造躯体である木材は、常に室内側の安定した温度・湿度環境の中に置かれることになります。これは、壁内結露のリスクを限りなくゼロに近づけ、家の骨格を湿気や温度変化から守り、建物の寿命を飛躍的に向上させることにも繋がるのです。

私たちが目指す高み、「HEAT20 G2」という居住性能

私たちが、ここまで徹底したダブル断熱にこだわるのには、明確な目標があるからです。それは、K様邸を「HEAT20 G2」グレードの住宅性能へと昇華させることです。 「HEAT20」とは、国の定める省エネルギー基準よりもさらに上の、健康で快適な暮らしを実現するための断熱性能を提唱する、専門家による団体の名称です。

そして、その性能レベルは、断熱性能を示すUA値(外皮平均熱貫流率:数値が小さいほど高性能)によって、G1・G2・G3という3つのグレードで示されます。現在の国の省エネ基準が、冬におおむね室温8℃を下回らないレベルを目指しているのに対し、G1グレードは「概ね10℃」、そして私たちが目指すG2グレードは「概ね13℃」を下回らないレベルと定義されています。

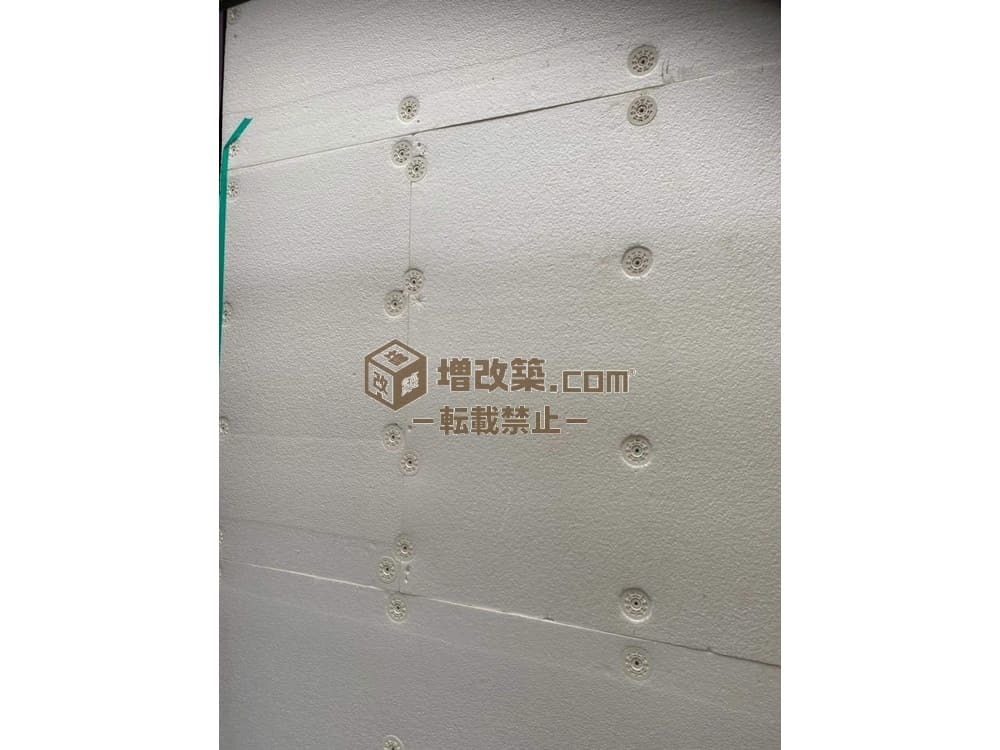

これは、冬の寒い日でも、家の中のどの部屋に行っても極端な寒さを感じず、無暖房の部屋でも活動できるほどの、極めて高い快適性を示しています。家中の温度差が小さくなることで、ヒートショックのリスクは劇的に低減され、少ないエネルギー(光熱費)で家全体を快適な温度に保つことができる、健康的かつ経済的な暮らしが実現するのです。 この「HEAT20 G2」という高い目標を達成するために、外断熱材として採用したのが、厚さ50mmの「EPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)」です。

一般的に発泡スチロールとして知られていますが、断熱建材として製造されたEPSは、軽量でありながら断熱性が高く、耐水性にも優れています。このEPSパネルを、構造躯体の外側に、隙間なく、そして段差なく張り付けていきます。パネル同士の継ぎ目は専用の気密テープで丁寧に処理し、特に熱が逃げやすい窓まわりは、防水処理と合わせて、より一層入念な施工を行います。この上に、第7章でご説明する左官仕上げの外壁を施工することで、断熱・気密・防水・そして美しい意匠を兼ね備えた、高性能な外皮が完成します。 ダブル断熱とHEAT20 G2の実現は、決して簡単な道のりではありません。緻密な設計計算と、それを寸分の狂いなく形にする現場の高い施工技術が求められます。しかし私たちは、これこそが、お客様がこれからの人生を、真に豊かに、健康に、そして安心して過ごしていただくために、プロフェッショナルとして提供すべき最高の価値であると確信しています。

墨田区K様邸 断熱データ

| 場所 | 製品 | 断熱グレード |

|---|---|---|

| 床断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム ミラフォームラムダ | F(熱伝導率0.022W/(m・K)) |

| 内壁断熱材 | 吹込み用セルロースファイバー | C(熱伝導率0.040~0.035W/(m・K)) |

| 壁断熱材 (外断熱) | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材(4 号) EPS4 | B(熱伝導率0.045~0.041W/(m・K)) |

| 天井断熱材 | 吹込み用セルロースファイバー | C(熱伝導率0.040~0.035W/(m・K)) |

| 玄関ドア | YKKAP 玄関引戸コンコード | B~C(省エネレベル) |

| サッシ | YKKAP APW330 樹脂窓 | S~A(ZEHレベル) |

HEAT20-G2リフォームとは?

<HEAT20とは?>

HEAT20とは、「2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会」という団体名です。

その団体が設定しているのが、屋根や外壁、床、窓などの「外皮」と呼ばれる部位の断熱や遮熱などといった性能の評価基準であり、G1とG2の2段階あります。G2の方がより高性能な性能を有する外皮となっています。

▲HEAT20-G2の家は、省エネ基準の家の30~50%の暖房費を削減できる

「増改築.com®」によると、断熱リフォームの基準として、平成28年の建築物省エネ法基準に相当するUa値0.87が等級4(最高等級)とされています。しかし、この基準だけでは、真の省エネ住宅とは言えません。実際に、日本の断熱等級4は、2020年の建築基準法で努力義務とされているに過ぎません。しかし、2022年4月には断熱等級5が新設され、さらに2022年10月には断熱等級6・7が新設されました。断熱等級6・7は、これまでの断熱等級4と比べて、はるかに高いレベルの断熱性能が求められます。 HEAT20の計画においては、ZEH基準のUa値0.6を基準としています。これは、外壁105mm、U値2.33の樹脂アルミ複合サッシ窓で、天井の断熱材は105mmあれば実現できるとされています。さらに上位の「HEAT20 G1」グレードでは、6地域でUa値0.56となり、このレベルでは断熱環境を体感できるとされています。

最上位の「HEAT20G2」グレードでは、5地域でUa値0.46となっています。

断熱改修(温熱改修)リフォームを成功させるためには、これらの基準や計画をしっかりと理解し、適切な施工方法を選択することが重要となります。

“美しい仕上げは、完璧な下地から”

- 外壁システムの思想 断熱材として建物の外周に張り巡らされた、真っ白な発泡スチロールのパネル(EPS)。この比較的柔らかい素材の上に、どうやって硬い塗り壁を施工し、なおかつ長年にわたってひび割れを防ぐことができるのでしょうか?その全ての秘密は、壁全体に施される『メッシュ』という名の、強靭な補強網と、それを組み込んだ多層的な外壁システムの構築にあります。

前項でご説明した通り、K様邸では「ダブル断熱」の一環として、外断熱材であるEPSパネルを施工しました。これは、家全体を魔法瓶のように包み込み、最高レベルの断熱性能を実現するためです。しかし、EPSパネルそのものは、残念ながら紫外線や雨風、そして外部からの物理的な衝撃に対しては決して強くありません。この高性能な断熱材の能力を永続的に維持するためには、それを守るための堅牢な「鎧」が必要となります。そして、その鎧が、最終的には建物の顔となる「外壁仕上げ」そのものなのです。私たちが採用する外壁システムは、単に断熱材の上に仕上げ材を塗るという単純なものではありません。それは、

①断熱材であるEPSパネル、②EPSパネルと下地モルタルを強固に接着させるプライマー処理、③下塗りモルタル、④ひび割れ防止の心臓部であるガラスファイバーメッシュ、⑤メッシュを完全に塗り込める下塗りモルタル(2層目)、そして⑥最終的な意匠を決定づける仕上げ材、というように、複数の層がそれぞれの専門的な役割を担う、極めて緻密に設計された多層構造となっています。

この一つひとつの層を、規定通りに、そして丁寧に積み重ねていくことで初めて、断熱性、防水性、通気性、耐久性、そしてもちろん美観という、外壁に求められる全ての性能を、高いレベルで実現することができるのです。

ひび割れと戦う「総メッシュ伏せ込み」という名の生命線

この多層構造システムの中で、外壁の長期的な耐久性を左右する最も重要な工程が、「ガラスファイバーメッシュの伏せ込み」です。EPSパネルは、夏場の強い日差しによる熱や、冬場の低温など、温度の変化によって僅かながら膨張と収縮を繰り返します。もし、この動きのある下地の上に、何の対策もせずに硬いモルタルを直接塗ってしまえば、どうなるでしょうか。

結果は明白です。モルタルはEPSパネルの動きに追従することができず、数年のうちに無数のひび割れ(クラック)を発生させてしまいます。そして、そのひび割れから雨水が浸入し、断熱材の性能を著しく劣化させ、最悪の場合は構造躯体にまでダメージを与えてしまうのです。 こうした事態を防ぐために、私たちは、壁の全面にガラスファイバー製のネット状シートである「メッシュ」を、モルタルの中に完全に埋め込む工事を行います。これは、コンクリートの強度を高めるために内部に鉄筋を配置する「鉄筋コンクリート」と全く同じ考え方です。メッシュをモルタル層に一体化させることで、壁全体の引張強度を劇的に高め、下地であるEPSパネルが動いても、表面の仕上げ層にひび割れが発生するのを強力に抑制するのです。 実際の施工は、細心の注意を払いながら進められます。まず、EPSパネルの表面に、専用の下塗り用セメントモルタルを、金ゴテを使って均一な厚みで塗り付けていきます。そして、そのモルタルが乾かないうちに、ガラスファイバーメッシュを壁に貼り付け、さらにその上からコテで強く押さえつけるようにして、メッシュをモルタルの中に完全に沈み込ませていきます。この時、メッシュがモルタルの表面に浮き出てしまったり、逆にEPSパネルに直接触れてしまったりすることなく、モルタル層の中間に正確に位置するように施工するのが、職人の腕の見せ所です。

特に、建物の角(コーナー部分)や、窓・ドアといった開口部の隅は、応力が集中し、最もひび割れが起きやすい弱点です。そのため、専用のコーナー部材を使ったり、あらかじめ補強のメッシュを斜めに張る「捨て貼り」を行うなど、二重三重の補強を施します。この手間を惜しまない緻密な下地処理こそが、10年後、20年後も美しい外観を保ち続けるための、何よりの保険となるのです。

なぜ「杉」なのか?

- 日本人が愛した木の魅力と五感への効能 K様邸の造作工事において、私たちは一つの大きなコンセプトを掲げました。

それは、床材、建具、収納扉、階段、カウンターなど、内装に見える木の部分を、すべて「杉」の無垢材で統一するということです。

なぜ、数ある木材の中から、私たちは杉を選んだのでしょうか。 杉は、縄文時代から日本人の暮らしと共にあり、伊勢神宮の式年遷宮にも使われるなど、私たちの文化や精神性に深く根差した、日本を代表する木です。

その理由は、杉という木が持つ、類まれな特性にあります。まず、杉は針葉樹であり、その細胞構造は空気の層を多く含んでいます。そのため、熱を伝えにくく、触れた時に人肌に近い温かみを感じさせます。特に床材として使用した場合、その柔らかな質感と相まって、素足で歩いた時の心地よさは格別です。冬でもヒヤッとせず、夏はサラリとした足触りは、高温多湿で、家の中では靴を脱ぐという日本のライフスタイルに最も適した素材の一つと言えるでしょう。

さらに、杉材は「呼吸する」素材です。断熱工事で解説したセルロースファイバーと同様、杉の無垢材にも、室内の湿度が高い時には湿気を吸収し、乾燥している時には水分を放出する「調湿効果」があります。内装に杉材をふんだんに使うことで、家全体の調湿能力が向上し、エアコンだけに頼らずとも、一年を通じて快適な湿度環境を維持しやすくなります。

そして、杉が持つ最大の魅力の一つが、その香りです。杉の木が放つ芳香成分には、人の自律神経に作用し、心身をリラックスさせる鎮静効果があることが、科学的にも証明されています。木の香りに包まれた空間は、日々のストレスを和らげ、心地よい眠りを誘います。これは、高性能な住宅設備では決して得ることのできない、自然素材だけがもたらしてくれる、かけがえのない恩恵です。 もちろん、杉は柔らかく傷がつきやすいという側面もあります。しかし、私たちはそれをデメリットとは捉えません。子どもが付けた小さな傷や、日々の暮らしで付いた染みも、工業製品であれば単なる劣化ですが、無垢材の場合は家族の歴史を刻む「味わい」となります。そして、使い込むほどに美しい飴色へと変化し、艶を増していく「経年変化」の美しさは、何ものにも代えがたい価値です。傷が気になれば、表面を少し削ることで、また新しい木肌と香りが蘇ります。 K様邸では、空間全体をこの杉材で統一することで、視覚的な連続性と調和を生み出し、どの部屋にいても木の温もりと香りに包まれる、落ち着いた上質な住環境を創り上げました。それは、単に「性能の良い家」というだけでなく、五感を通じて住まう人の心と身体を癒し、日々の暮らしに深い安らぎと喜びをもたらす、「愛着の湧く家」の完成でもありました。

約7か月の工事を経て、いよいよ竣工です。

超都心の築45年戸建てがどのように生まれ変わったのか。

K様邸の様子をご紹介します。

== 外観==

Before

▲施工前は大きな窓がありました

After

▲施工後はすっきりとした外観となりました

▲外壁は断熱セラミック塗装。熱を伝えにくいため特に夏場の室温上昇を抑えることができます

▲玄関ドアはYKKAP玄関引戸コンコード

== 1F LDK ==

Before

▲施工前は和室でした

After

▲施工後は2部屋つなげて広いLDKにしました

▲床材は杉無垢、室内建具・窓枠・棚などもすべて無垢材を使っています

▲階段も杉無垢。壁クロスは調湿に優れた珪藻土クロスです

== 水まわり ==

▲キッチンはトクラスのBb I型2550

▲浴室はTOTOサザナ 1616サイズ

▲洗面化粧台はTOTOオクターブlight 間口750

▲トイレはTOTOのGG、手洗い器はTOTOコンフォートSサイズ

== 階段・居室・ロフト ==

Before

▲施工前の階段は勾配がきつく踏板も狭いため危険でした

After

▲施工後は勾配を緩やかにゆったりとした配置に。無垢の踏み板は足にも優しいです

▲手すり赤松。握りやすい位置に設計されています

▲2階も同様に無垢材と珪藻土クロスで統一されています

▲無垢の温かみのある風合いに癒されます。大きな窓には後日バルコニーが設置されます

▲広いロフトもあります

●墨田区K邸の工事では、国の補助金「こどもエコすまい支援事業」と「先進的窓リノベ事業」、東京都補助金「既存住宅における省エネ改修促進事業」を活用しました。

省エネにつながるエコ住宅設備や、断熱性能の高い断熱材・ドア・窓の設置などに対して交付される補助金です。

K様邸の補助金対象工事

| エコ住宅設備の設置 | 給湯器(エコジョーズ)、高断熱浴槽、節水型トイレ、節湯水栓 |

| 断熱改修 | 外壁・床・天井の断熱材、断熱窓、断熱ドア(東京都補助金併用) |

| 子育て対応改修 | ビルトイン自動調理対応コンロ、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン食洗器、浴室乾燥機 |

K様邸工事の補助金交付額:180万円

施工を預かる者として、この家が、ただ美しいだけでなく、本当に『強く、そして優しい』ものであると、私たちは何を根拠に断言できるのでしょうか。その答えは、完成した今となっては見ることのできない、この家の内部に隠された、無数の実直な手仕事の積み重ねの中にあります。 このプロジェクトは、築45年の古い基礎を現代の耐震基準に適合させるための「基礎補強」から始まりました。私たちは、構造計算で定められた通りに、既存の基礎に無数の「刺し筋」を打ち込み、新しい鉄筋を網の目のように組み上げました。そして、コンクリートを打設した後、夏場の厳しい日差しから水分を守り、冬場の凍結を防ぐための「養生」に、最も心を砕きました。なぜなら、この見えなくなる部分の品質こそが、この先50年、100年と、この家を足元から支え続ける全ての土台となるからです。 そして、強固な基礎の上に組み上げられた構造体。「N値算定」という計算に基づき、地震の際に最も力がかかると予測された柱の一本一本に、適切な強度のホールダウン金物を設置しました。現場では、設計図で指定された金物が、規定通りのビスで、規定通りの本数で、正しく取り付けられているか、全ての箇所で二重、三重のチェックを行いました。たった一本のビスの緩みが、大地震の際に命取りになりかねないことを、私たちは500棟を超える経験から痛いほど知っています。この地道で、時に執拗とも思える品質管理こそが、設計図という「約束」を、お客様の命を守る「現実」の価値へと変える、唯一の方法なのです。 さらに、この家の心臓部とも言える「断熱・気密」工事。目標として掲げた「HEAT20 G2」という高い性能グレードは、決して魔法によって得られるものではありません。床下に隙間なく敷き詰めた高性能断熱材、その上にミリ単位の隙間も許さずに張り巡らせた気密シートとテープ。壁や天井に、規定の密度以上になるまでパンパンに吹き込んだセルロースファイバー。そして、家全体をすっぽりと包み込んだ外断熱パネル。これらの全ての工程において、一人ひとりの職人が、自らの仕事に誇りを持ち、丁寧な手仕事を積み重ねてくれたからこそ、私たちは胸を張って「この家は、冬暖かく、夏涼しい、健康で快適な家です」と断言できるのです。 このリノベーションは、私たちハイウィルの社員だけでは到底成し遂げられませんでした。基礎工事の職人、構造を組み上げた大工、美しい壁を塗ってくれた左官職人、そして電気、水道、ガス、内装仕上げに至るまで、数多くの専門職人たちの連携プレーがあって初めて、この日を迎えることができました。彼らの卓越した技術と、良いものを造ろうという高い志に、この場を借りて心からの敬意と感謝を表します。

この家は、私たちの技術と情熱の結晶です。しかし、私たちの仕事は、お引き渡しをして終わりではありません。これから始まるK様の新しい暮らしを、定期的な点検やメンテナンスを通じて、末永くお見守りしていく「家守り」としての役割が始まります。この家と共に、私たちも歳を重ねていきたい。それが、施工を担当した者としての、心からの願いです。

K様、この度はご依頼をいただき、誠にありがとうございました。

■他のリフォーム事例を見る

これさえ読めば「耐震」は大丈夫!リフォームする前に必ず知っておく耐震の知識

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。耐震に関する正しい知識を知り大切な資産である建物を守りましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)