戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP > 施工事例 > 都道府県で探す > 東京都 > 三鷹市 > 施工事例 Y様 築80年の増改築を繰り返した家を“耐震等級3×断熱等級6”に再生!施工事例

築80年の増改築を繰り返した家を“耐震等級3×断熱等級6”に再生!施工事例

| 建物概要 | |

|---|---|

| 名前 | Y様 |

| 場所 | 東京都三鷹市 |

| 築年数 | 築80年 |

| 構造種別 | 木造一戸建て |

| 家族構成 | 大人1人 |

| 対象面積 | 24.7坪 |

| リフォーム部位 | ベタ基礎/間取り変更/断熱サッシ/屋上テラス/耐震補強/ |

| 工期 | 8ヶ月 |

| 価格 | 2700万 |

お客様のご要望

今回のリフォームで、Y様からのご要望は以下の4点です。

-

耐震等級3相当まで強度を高めたい

-

HEAT20G2水準の断熱性能を確保したい

-

雨漏り・腐食箇所を根本的に直したい

-

生活動線を改善したい

プランナー 北畠より ~プランニングのポイント~

-

増築部分を一体化するゾーニング

- 過去の増築が“その都度”で行われたため、廊下や部屋の段差が多く、動線が分断されていました。今回のリノベーションでは、躯体(構造)を再確認しながら、なるべく段差を解消してスムーズに移動できるよう間取りを再構成しました。

- とくに1階部の拡張増築(昭和32年)と2階部のお神楽増築(昭和44年)のつなぎ目がややこしく、階段位置や壁の配置をどう最適化するかが大きな課題でした。キッチン・ダイニング・リビングをできるだけ続き間にし、家族が集まりやすい空間をメインに据えました。

-

断熱・耐震を考慮した意匠の工夫

- 耐震金物や耐力壁(ノボパン)の入る部分は、どうしても壁の厚みが増したり、柱と柱の間隔に合わせて仕上げを工夫する必要があります。一方、断熱材(マグイゾベールやミラネクストラムダなど)を入れる都合で壁を厚くする箇所もあるため、部屋の寸法に多少の変更が生じました。

- しかし、これらをうまく隠す・あるいはデザインとして取り込むことで、“梁や柱が外に露出しても違和感のない”仕上がりとしています。和室を一部残したいというY様の希望や、LDKを開放的にしたいというご要望を合わせ、構造補強とデザインをバランスよく両立させるのが今回のポイントでした。

三鷹市Y様邸 戸建てリノベーション施工事例テーマカテゴリー

- 再建築不可リフォーム

- 耐震等級3相当(上部構造評点1.5以上)リフォーム(性能向上リノベーション)

- HEAT20-G2リフォーム(性能向上リノベーション)

- 屋根を屋上リフォーム

- 補助金活用リフォーム

打ち合わせから着工、完成までの詳細施工事例紹介

今回取り上げるのは、三鷹市Y様邸のリノベーションにまつわるスタート段階のお話です。Y様邸は昭和14年に平屋として建てられ、その後も昭和32年・昭和44年と複数回にわたって増改築を繰り返してきました。長年の雨漏りや構造体への不安を抱えつつ、大手リフォーム会社では「基礎補強ができない」「外皮計算なんて無理」と断られてきたという背景があります。しかし、親から相続した思い入れのある家を残したいというY様の強いご希望により、耐震等級3の安全性とHEAT20G2レベルの外皮性能を同時にめざす方針を掲げ、今回のリノベーション計画が始動しました。昭和14年築の家を残しつつフルリフォームを決意されたY様への「現場調査・打合せ」から「リノベーションプラン概要」を詳説します。複雑な増改築経緯や雨漏り被害など、“築80年の建物ならでは”の課題が山積する状況をどのように整理し、どんな解決策を打ち出していくのか。これから木造戸建てのリノベーションを検討している読者の方にとって、失敗を回避するうえで重要な学びとヒントが得られるはずです。

1.1 Y様邸の現場調査・打合せ

1.1.1 昭和14年築+二度の増築という複雑な経緯

昭和14年の平屋建てからスタートし、昭和32年に1階部分を拡張し、さらに昭和44年にはお神楽増築によって2階が後付けされた――それがY様邸です。親からの相続物件であり、思い出深い建物だとはいえ、これだけ度重なる増改築を経ていると、躯体内部の様子は想像以上に入り組んでいます。新築時と増改築時とで使用している材料や施工技術も異なり、梁や柱、基礎の形状がバラバラになっている可能性が高いのです。

古い図面・記録の読み解きと“現場でのギャップ”

Y様はご両親が保管していた古い図面やメモを大切にお持ちでしたが、実際に現場を調べると「図面と現状が違う」箇所が随所に見つかりました。例えば増築部を繋ぐ部分で柱がまったく別の位置に立っていたり、想定外の土壁が残っているなど、一筋縄ではいかない状況でした。

- 昭和14年築の平屋:木造在来工法で当時としてはしっかりした梁組みがされている反面、無筋基礎や土壁が多用されている点が懸念材料。

- 昭和32年拡張部:キッチン周りの増築で、基礎形状が布基礎になっているが、鉄筋量は少なく、床下の湿気がこもりやすい様子。

- 昭和44年お神楽増築(2階):下の屋根を一部抜いて後付けしたため、柱・梁がどこに荷重を伝えているかが不明瞭な部分も。ある種のツギハギ構造で、地震時の揺れ方が読みづらい。

Y様の思い入れと不安

Y様ご自身は、幼少期からこの家で暮らし、ご両親が度々「ここを増築した」「あそこを改修した」と語っていたのを覚えているそうです。ところが雨漏りが激しくなったのは最近のことではなく、すでに十数年前から天井にシミが出始めていたといいます。

- 雨漏りが原因の腐食:天井裏や小屋裏を覗くと、黒ずみやカビ痕、腐朽が目立つ箇所がいくつもありました。耐震等級3を確保するには、梁や柱だけでなくこの腐朽部分の交換や補強も避けて通れません。

- 住み継ぎたいという要望:Y様は「親から相続した家を壊すのは忍びない。できるだけ昔の風情を残しながら性能をアップしたい」との強い願いをお持ちでした。それゆえ、建て替えではなくリノベーションに踏み切る決断をされたのです。

1.1.2 大手リフォーム会社で断られた理由と現場調査の発見

昭和14年からの増築履歴に加え、深刻な雨漏り。さらにはY様が望まれるのは「耐震等級3・HEAT20G2の性能向上」。大手リフォーム会社であれば一見簡単に対応できそうに思えますが、実際には「基礎補強ができない」「外皮計算も不可能」との返答を受け、契約直前で話が立ち消えになったといいます。なぜそのような展開になってしまったのでしょうか。

基礎補強の困難さ

Y様邸の基礎は年代ごとに異なり、もともと無筋基礎だった部分に布基礎を継ぎ足し、昭和44年増築部では部分的にコンクリートが打たれているものの、鉄筋量は限定的です。大手リフォーム会社は“定型的な補強方法”しか用意がなく、ベタ基礎や抱き合わせ基礎を複数段階で実施するような複雑な施工に対応できなかったというのが実情でしょう。

- シロアリ被害や沈下:解体してみなければ分からない大きな沈下や、シロアリ被害の影響も予見されます。一般的な定額制リフォームなどでは、想定外工事が増えるほど採算面で難しいと判断されることが多いです。

外皮計算のハードル

HEAT20G2とは、先進的な省エネ性能を目指す外皮性能基準で、住宅の外皮平均熱貫流率(Ua値)や冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)を厳格に計算しなければなりません。増改築が重なったY様邸では、壁の厚みや柱・梁の配置がバラバラで、面積の算定も容易ではありません。

- 下地材や断熱材の不統一:昭和14年から昭和44年まで、増改築のたびに使われた素材が変わり、断熱材の有無すら定かでない部分が多い。このような状況で外皮計算をするには、かなり細かい現場測定と図面起こしが必要になります。大手リフォーム会社にとっては手間とリスクが大きく、割に合わないと判断されたと思われます。

現場調査で判明したプラス要素

とはいえ、ただ難しいだけではありません。今回弊社の現場調査を行ったところ、いくつかの“可能性”も見えてきました。

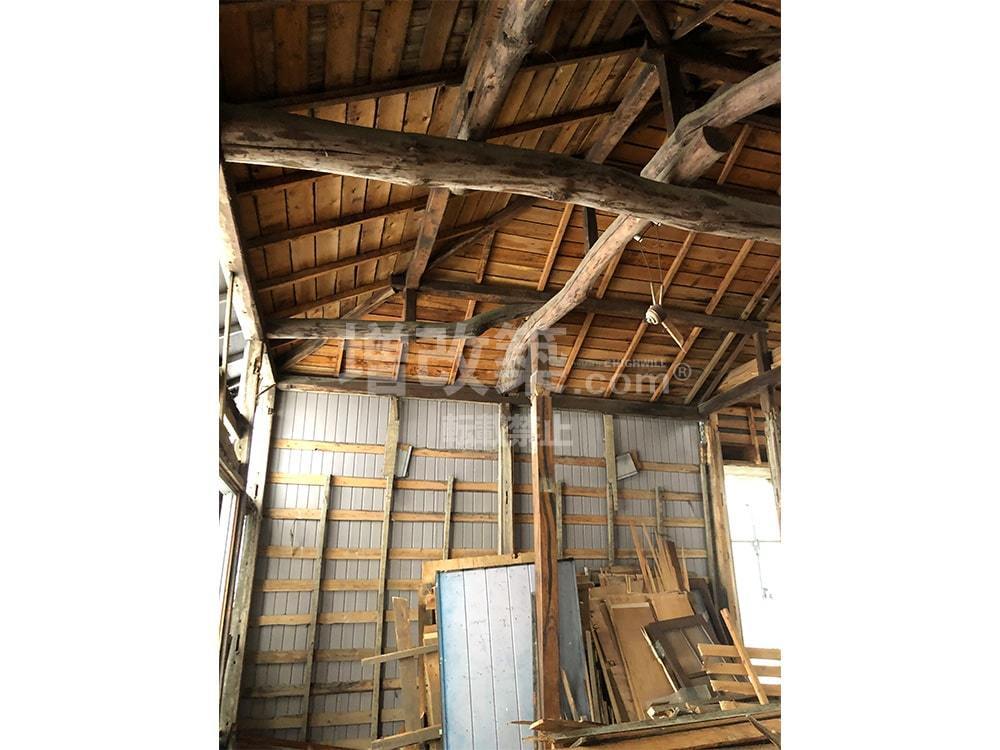

- 意外と太い梁を使っている:昭和14年当時の平屋部は、昔ながらの和風建築で頑丈な丸太梁が入っていました。腐朽が無い部分は有効に活かせると判断。

- 敷地に余裕がある:狭小地ではあるものの、建物周囲に作業スペースを確保できるポイントがいくつかあり、基礎補強の工程を段階的に行う余地がありそうです。

●施工前の水回り

1.2 Y様リノベーションプラン概要

1.2.1 増改築が繰り返された家に対するベタ基礎+耐震補強の方針

Y様が求める「耐震等級3」の実現には、まず基礎をどのように再構築するかが鍵となります。無筋基礎や布基礎が混在した状況を、どのように一体化して強度を確保するか――これがプラン検討の大きなテーマでした。

段階的ベタ基礎補強

- 解体後の床下調査を経て:まず2章で詳しく述べるフルスケルトン解体を行い、床下の土壌と基礎形状をすべて露出させます。そこで各部位の沈下量やひび割れを精査し、無筋基礎の周囲を掘り下げて新たに鉄筋を組み、ベタ基礎化していく段取りです。

N値算定と梁補強

- 増築境界の弱点強化:昭和32年拡張部と昭和44年お神楽増築部が最も揺れに弱いと想定され、そこに重点的に耐力壁や梁補強を配置。大工工事(5章)と連動し、筋かいを増やすだけでなく、古い丸太梁と新たな角梁を抱き合わせるなどの技術を用います。

- 金物+構造用合板:N値算定に基づき、必要な強度を得るために指定された種類の耐震金物を取り付けるほか、壁面には構造用合板を貼って剛性を高めます。従来、雨漏りがひどかった箇所も工事範囲に含めることで、一石二鳥の改善が期待できます。

1.2.2 外皮計算と断熱等級6への具体的アプローチ

Y様邸は長年雨漏りや開口部の老朽化が進んでいたため、断熱性能も極端に低い状態でした。しかしY様ご自身が「夏冬の快適性を劇的に改善したい」「省エネで暮らせる家にしたい」との思いを強く持たれており、そのためにはHEAT20G2を満たすための外皮計算が不可欠となります。

外皮計算への取り組み

- 詳細な寸法・仕様把握:弊社が図面を再作成する段階で、壁の厚みや開口率、天井高さなどを徹底的に測定。増築ごとに異なる寸法を統合したうえで、Ua値(外皮平均熱貫流率)を正確に算出できるよう準備を進めました。

- 断熱材選定:床断熱ではミラネクストラムダ75㎜、壁断熱にはパラマウント硝子の太陽SUN100㎜、天井断熱にはマグイゾベールを使用することで狭小住宅でも十分な断熱厚さを確保。隙間や劣化の激しい箇所は現場発泡ウレタンで補完し、気密性能を高めます。

開口部・サッシの再計画

- 窓の配置変更:もともと増築で勝手口や小さな窓が乱立していたため、耐力壁の配置を損ねない範囲で不要な開口は閉じたりサイズを縮小し、必要な窓は耐震+断熱を両立できる場所に改めて設ける計画です。

- 断熱サッシ・玄関ドア:外皮計算上、開口部が断熱性能の要となるため、すべて高性能サッシ(樹脂or複合サッシ)とし、玄関ドアも断熱仕様のものを導入。古い木製建具を味わいとして残したい部分は内窓を併用するなど、Y様の想いと性能向上を両立するプランを練っています。

こうしてY様邸は、ベタ基礎補強や耐震金物の配置による「耐震等級3」の確保、そして外皮計算に基づく断熱改修による「断熱等級6(BEI0.7)達成」を目指す大まかなプランが固まりました。大手リフォーム会社から「不可能」と言われがちだった要素でも、細部まで現場調査を行い、増築年代ごとの仕様を一つひとつ洗い出せば、実は“無理ではない”ことが分かります。

ここでお伝えしたのは、あくまで着工前の状況とプラン概要にすぎません。しかし、築80年にわたる数度の増改築+深刻な雨漏りに悩む建物を、いかに安全&快適に生まれ変わらせるかという一筋縄ではいかない挑戦を、Y様と共に始めようとしているのが、今まさにこのリノベーションプロジェクトの醍醐味といえます。

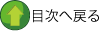

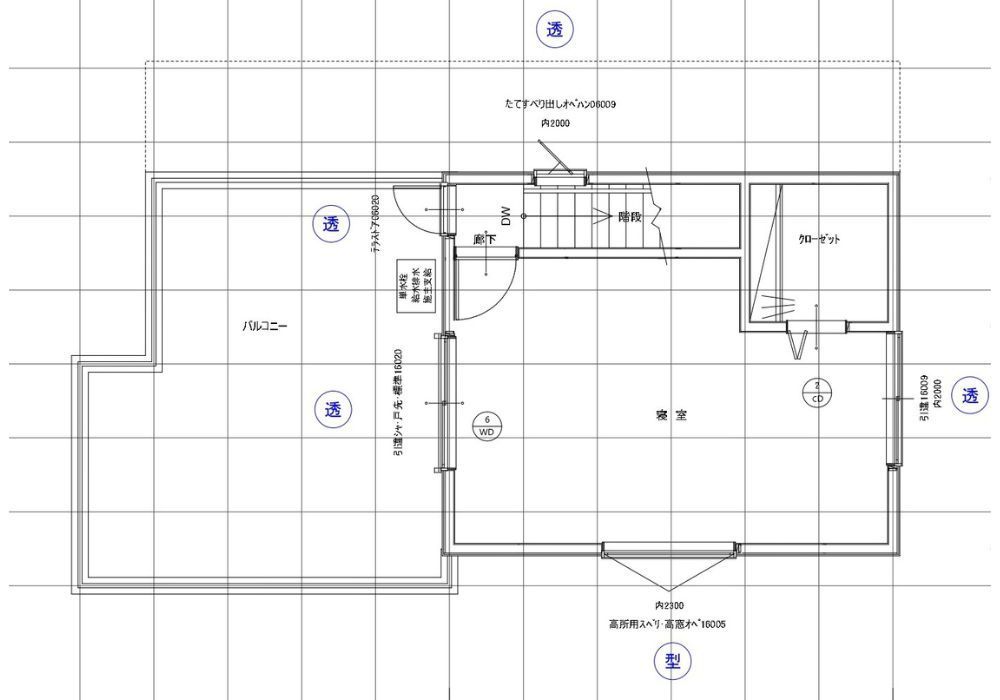

間取り変更プラン

▲1階 戸建てリノベーション後プラン

▲2階 戸建てリノベーション後プラン

●解体は手壊し作業

三鷹市Y様邸は、昭和14年築の平屋をベースに昭和32年と昭和44年にわたって増築が重ねられてきた、いわば“増改築の歴史”を背負った建物です。雨漏りによる躯体の劣化や複数の基礎形状の混在といった課題を抱える中、「耐震等級3」「HEAT20G2レベルの性能向上」を実現するためには、躯体をすべて露わにして状態を正しく把握し、徹底的に補強計画を立てることが不可欠でした。そこで、Y様邸では大規模な“手壊しフルスケルトン解体”を行い、構造体(躯体)を残しつつ、後付け増築部分も含めた解体後の躯体チェックを実施。長年の雨漏りや無筋基礎の影響により傷んだ箇所、昭和32年・44年増築時の施工痕跡を洗い出すことで、次の工程で行う基礎補強や大工工事、断熱工事などの成功につなげる狙いがあります。

2.1 手壊しフルスケルトン解体(躯体残し)

2.1.1 何が“手壊し解体”を必要としたのか

昭和14年の平屋建築から昭和32年の1階拡張、昭和44年の“お神楽増築”と、幾度もの増改築が施されてきたY様邸。大手リフォーム会社の見積では「このままでは基礎補強が難しい」「そもそもどこに梁が通っているか把握しづらい」と断念されていたほど複雑な躯体構造になっていました。しかし、Y様は「親からの相続物件を壊すのはどうしても避けたい」「躯体を活かせる部分は活かして思い出を残したい」と強くご希望だったのです。そこで提案されたのが“手壊しフルスケルトン解体”という方法でした。

-

重機が入らない+細部まで確認したい

- 狭小敷地で重機が入れない:もともと路地が狭いため、ショベルカーなどの大きな重機を使って一気に解体するのは非常に難しかったのです。しかも、周囲に住宅が密集しており騒音や振動にも配慮が必要でした。

- 複数回の増改築を正確に把握する:大きな機械で乱雑に解体すると、増築境界部や梁・柱の接合状況を見きわめる前に破壊されてしまい、どこが補修すべき箇所だったのか分からなくなる恐れがあります。手壊しなら一部ずつ慎重に解体しながら、昭和32年・44年増築部の施工痕跡を確認できます。

-

外皮計算と耐震計算の下準備

- 外皮計算で壁や窓のサイズを正確に:HEAT20G2クラスの断熱性能を得るには、外皮面積を正確に把握し、Ua値(外皮平均熱貫流率)を計算しなくてはなりません。手壊しの過程で壁内の状態を確認し、どの断熱材がどれだけ劣化しているか、どのように断熱材を入れ直せばいいかをチェックできます。

- 耐震計算で柱・梁を再配置:解体しながら、実際に開けてみないと分からない増築時の“つぎはぎ”構造を確かめ、N値算定へ反映させます。既存の柱梁が想定外の位置にあったり、全く異なる寸法の部材が組まれているケースに備えて、慎重な測量・図面化を行います。

2.1.2 フルスケルトン解体の進め方と注意点

-

家財・内装材の搬出からスタート

- 家財整理と遺品確認:Y様邸では、昭和14年からの長い歴史の中で家財が多数蓄積されていました。解体前にY様が「父の遺品や思い出の道具だけはきちんと仕分けしたい」とのことで、まずは家族総出で家財を整理。

- 内装の手壊し:畳や床板、壁の内装材などは釘や金物で留められており、電動ドライバーやバールを使って少しずつ撤去していきます。昭和32年増築部分のキッチンパネルやタイル面も丁寧に剥がし、裏の防水状態をチェック。

-

昭和44年お神楽増築部の2階解体

- 高所作業と安全対策:お神楽増築では屋根の一部を抜いて2階を後付けしていたため形状が複雑でした。手壊しの場合、高所で作業する職人が屋根足場を組み直しつつ、少しずつ瓦を剥がしていきます。

- 梁や母屋を露わにする:古い下地材を撤去しながら、2階の梁や母屋がどのように接合されているかを確認。腐朽や虫食いがある部材は撤去か補修か判定し、使えそうな太い丸太梁は次の工程で再利用する案を検討します。

-

躯体残しのための仮補強

- 柱や壁の転倒防止:フルスケルトン解体で壁を撤去すると、建物全体が不安定になります。倒壊防止のために仮筋かいや仮梁を入れ、屋根・柱・床の動きを最小限に抑える。

- 増築境界の養生:特に昭和32年拡張部と元の平屋の間、昭和44年お神楽増築部と1階拡張部の間など、増築境界で構造が繋がっている部分は丁寧に解体しないと、想定外の箇所が崩れるリスクも。ここは経験豊富な職人が担当し、細かい振動にも注意を払いました。

-

廃材の分別処理

- 木材・廃プラ・金属・ガラス:狭小地で大きなダストボックスを置きづらいので、搬出口を工夫しつつ、木材と金属、プラスチック系(内装材など)、ガラス系(サッシ・窓)を分けて運び出します。

- 思い出の欄間や建具の確保:Y様が「この欄間だけはぜひ残したい」とおっしゃった昭和初期の彫り物は、養生して大工工事の際にリメイク用部材として保管することにしました。解体中に発見した旧家の道具類も丁寧に梱包し、後ほど玄関のアクセントなどに活用できる見通しです。

●2.2 解体後の増築部躯体チェック

.2.1 昭和32年拡張部・昭和44年お神楽増築部の構造状態

-

開けてみて初めて分かる“つぎはぎ”構造

- 基礎形状と柱脚金物:解体後、床下を覗くと、昭和32年拡張部では布基礎が断続的に打たれている一方、昭和44年お神楽増築部は根太を架けるために簡易的な独立基礎が増やされているだけの箇所もありました。柱脚に金物はほとんど使われておらず、木材をブロックや煉瓦で支えた“昭和初期独特の手法”が随所に見られます。

- 梁や母屋の寸法不一致:2階部分の梁を支えるはずの1階梁が、実際には別の方向に走っていたり、釣り合い梁が存在せずに支点が偏っているなど、構造的に不安が残る点が散見されました。耐震等級3を目指すうえで、今後かなり大きな梁補強や金物設置が必要と判明します。

-

想定外のシロアリ被害

- 古い土台や束が食われている:雨漏りだけでなく、床下に湿気がこもっていたためか、シロアリが食害を起こしている部位が複数。昭和14年当時の松材は意外と頑丈でしたが、増築時に使われた杉材などが脆くなっていました。

- ベタ基礎補強へのモチベーション:基礎補強でベタ基礎をすることでシロアリを寄せ付けにくい環境を作るのが急務だと、Y様も認識を新たにされたようです。今回フルスケルトン解体でここまで徹底的に確認できたことが、のちの計画変更をスムーズに進めるきっかけになりました。

-

リノベならではの柔軟な対応

- 親から受け継いだ家を大事にしたい:Y様は解体後の躯体を見て「こんなに不揃いでも、昔の人の知恵や工夫を感じる」と感慨深そうでした。大手リフォーム会社では「建て替え以外に手段なし」と言われた家でも、実際には柱・梁の使い道や補強法があると分かったことがY様に安心を与えました。

- 費用の再見積もり:解体後に追加で補強すべき箇所が出るたびに、費用の見直しが行われるケースは少なくありません。しかしY様は「基礎や梁がしっかりするなら、想定外のコストも納得できる」と前向きに受け止められ、リノベ成功へ向けたモチベーションをさらに高められたとのことです。

2.2.2 雨漏り痕と耐震・断熱への影響

-

上部から下部まで広範囲に浸透

- 小屋裏や天井裏での腐朽:天井板を外したところ、小屋裏の母屋や小屋梁に黒ずんだ痕跡が多数見つかり、部分的にスポンジ状になっている木部もありました。雨漏りが長年続いていたため、見えないところで相当傷んでいたわけです。ここを補修せずに残せば地震時の振動に耐えられない恐れがあります。

- 壁内断熱材のカビ・へたり:増築時に簡易的に入れられた断熱材(綿状のもの)が雨水を吸ってカビが繁殖し、一部はグシャグシャに潰れて断熱効果が失われていました。断熱等級6(BEI0.7)を目指すなら、ここを完全に取り除いて新規の断熱材を入れ直す必要があります。

-

今後の大工工事・断熱工事への示唆

- 耐震金物設置の下地づくり:雨漏り腐食が激しい部分では金物を留めるビスが効かないため、新たな梁や合板を補強材として添えて健全な部材に固定することが不可欠。

- 断熱改修の防湿施工:壁の内側に防湿シートを入れる際、雨漏り原因が根本的に解消されていないと再び結露やカビが発生します。外壁工事(7章)で透湿防水シート+通気胴縁を使い、建物内部に湿気が滞留しない仕組みづくりを行うのが肝心です。

-

狭小住宅ならではのメンテナンス性

- フルスケルトン解体のメリット:狭小住宅は解体後のメンテナンス空間を確保しにくい一面がありますが、今回フルスケルトン化することで見えない部分の雨漏り痕や構造の弱点を一気に発見できました。

- 施主が目で確かめる安心感:Y様は「基礎や柱梁を自分の目でしっかり見られたからこそ、不安が解消された」という感想をお持ちです。リノベーションは“完成さえ見れば良い”わけではなく、こうした解体段階での立ち会いや説明が、後々の満足度につながっていきます。

こうしてフルスケルトン解体を終え、増築部の躯体や雨漏り被害の実態が具体的に把握できたY様邸。「耐震等級3+断熱等級6(BEI0.7)」という高水準を達成するために、次のステップである基礎補強や大工工事、断熱工事へと着実に繋げていくことになります。親から相続した想い出の建物を可能な限り活かしつつ、安全と快適性を両立する――そうしたリノベーションの“下準備”として、この解体工程は非常に重要な意味を持っています。

Y様のように「大手リフォーム会社で無理だと言われた」案件でも、着工前の徹底的な打ち合わせと、手壊しによる慎重な解体を行えば、想定外の腐食や構造不具合を発見し、最適な補強策を講じられます。いよいよ基礎補強に入ります。昭和14年の無筋基礎と昭和32・44年の増築基礎が混在する難題にどう挑むのか――ぜひ続けてご覧ください。

!大事な構造部のすべてが目視可能となるスケルトンリフォーム

内部の天井・壁・床だけでなく外壁まで解体しスケルトン状態(躯体残し)にする戸建てリノベーションの最大のメリットはこのような重要な主要構造部のすべての状態が目視でわかることになります。

フルリノベーション後は、これらの構造上の弱点をすべて修正し補強することで新築と同水準、もくしくはそれ以上の建物性能をもつ構造躯体へ甦らせることが可能となります。

ここでは、三鷹市Y様邸の“築80年”という長い歴史と、昭和32年・44年に行われた複数回の増築が絡み合う特殊な状況のもと、「耐震等級3で、HEAT20G2の性能向上」というハードルの高い要件を満たすために必須となる基礎補強の工程を取り上げます。Y様邸では、雨漏りやシロアリ被害の影響も相まって基礎形状が崩れかけており、大手リフォーム会社から「補強は不可能」と断られた経緯がありました。しかし、当社が解体段階で現況を徹底調査した結果、無筋基礎へのベタ基礎補強や耐力壁直下への新設基礎配筋を計画的に行うことで、安全性と断熱性能を両立できる道筋を見いだせたのです。ここでは、既存の無筋基礎をいかに一体化し、新たな配筋とコンクリート打設で耐震・防湿・シロアリ対策を同時に叶えるか、そして「耐力壁を新設する場所の下部にも独立または連続した基礎を増強する」といった対策を詳しく解説します。

3.1 配筋(無筋基礎へのベタ基礎補強)と新たな耐力壁直下への新設基礎配筋とコンクリート打設

3.1.1 既存無筋基礎との“抱き合わせ”と、ベタ基礎化の考え方

Y様邸は、昭和14年に平屋として建てられて以来、昭和32年と44年の増築を経て、基礎形状が各時代ごとに異なる状態でした。解体後に確認したところ、オリジナル部分は「無筋基礎」と呼ばれる鉄筋の入っていない布基礎、昭和32年増築部はやや細い鉄筋入りの布基礎、昭和44年お神楽増築部は部分的に煉瓦や独立基礎で支えられているだけ――という“継ぎはぎ構造”だったのです。

(1) “無筋基礎”の危険性と一体化の意義

- 地震時の弱点:鉄筋が入っていない布基礎は、地震の横揺れでひび割れが起きやすく、大きな力が加わると破断の可能性があります。Y様邸では、特に昭和14年当初の部分が無筋基礎で、劣化も進んでいるため「耐震等級3」を目指すには大きな不安要素でした。

- 抱き合わせベタ基礎の考え方:そこで、無筋基礎の周囲の土を一段深く掘り下げ、そこに配筋(鉄筋の組み立て)を行ったうえでコンクリートを打設し、一体化する“抱き合わせベタ基礎”を採用します。鉄筋コンクリート層を既存基礎の外側や底面に追加して全周を固めることで、新築同様の水平剛性と耐久性を確保するのが狙いです。

(2) 床下全体の高さ調整と防湿対策

- シロアリ・湿気のリスク:築80年の間、雨漏りや湿気で土台付近が弱っている箇所も多く見つかりました。そこで、基礎補強だけでなく、床下全体に防湿コンクリートを打ち、炭塗装を施す計画です。

- レベル合わせの重要性:増築ごとに床下の高さや基礎の高さがまちまちなので、まずは床下を均一のレベルにそろえつつ、配筋を組んでベタ基礎化していきます。こうすることで、後の大工工事(5章)で床をフラットに仕上げやすくなり、断熱材(6章)を隙間なく入れられる効果も期待できます。

(3) “親から相続した家だからこそ補強したい”というY様の思い

- 大手リフォーム会社では断られた理由:通常のリフォームでは、既存無筋基礎を大きく壊して再度作り直すのは手間やコストがかかりすぎるため、“建て替え推奨”になるケースが多いようです。Y様も「すべて取り壊して新築にした方が早い」と言われましたが、それでは昭和14年当初の想い出深い躯体も失われます。

- 当社が提示した解決策:解体(2章)で基礎の状態を可視化し、その上で“抱き合わせベタ基礎+耐力壁直下基礎新設”という二段構えの補強案を細かくご説明し、Y様ご自身のご理解とご納得を得て進めることになりました。

3.1.2 耐力壁直下基礎の新設配筋と、コンクリート打設の現場ポイント

Y様邸では、昭和14年から44年に及ぶ増築で「どこに壁が必要か」「どこを壊してもよいか」が複雑になっています。耐震等級3を実現するためには、N値算定で必要強度が求められる“耐力壁直下”に補強基礎を増設することが不可欠でした。これにより、耐力壁が荷重を基礎に直接伝えられ、地震などの水平方向の力にも強くなるわけです。

(1) 新設基礎配筋の工程

- 位置出し・墨出し:まず、2章でフルスケルトン解体した後の床下空間で、N値算定に基づいて「新たに耐力壁を設ける場所」を確定します。そこに墨出しをして、新設基礎の幅や深さを決めます。

- 掘削・砕石・転圧:新設基礎を作る部分を土を掘り下げ、底に砕石を敷き詰めて転圧します。これにより地盤を固め、基礎にかかる荷重を均等に分散しやすくします。

- 配筋(鉄筋組み):設計図面で指定された径(直径)や本数の鉄筋を組み立て、定着長さを十分に確保します。既存基礎と交差する場合は、接合部を“ケミカルアンカー”や“レジン”を使って一体化させる工法をとることも多いです。

(2) コンクリート打設の手順と注意

- 一体化かつ分割施工か:Y様邸のように基礎形状が複雑な場合、一度にすべて打設するのが難しいケースも。部分ごとに段階的にコンクリートを流し込み、硬化後に次の箇所へ進む“分割施工”を採用することもあります。

- 防湿コンクリートとの連動:新設基礎だけでなく、床下全体に防湿コンクリートを敷く計画を行うことで、耐震と防湿を同時に達成。さらに炭塗装を併用することで、シロアリの発生リスクを大幅に下げられます。

- 打設後の養生:コンクリートが適度な強度を発揮するまでの養生期間が非常に重要です。狭小地であるがゆえに作業スペースが限られていますが、職人が通路を確保しながら表面を十分に湿潤状態に保つなど、丁寧なケアを行います。

(3) 雨漏りとシロアリ対策が同時進行

- 雨仕舞とのリンク:解体段階で判明した雨漏り経路に合わせ、屋根や外壁の改修タイミングともリンクさせて作業を進めます。基礎が固まる前に再び大雨が来ても浸水しないよう、ブルーシートで覆ったり排水を確保するなど、現場の天候管理にも細心の注意を払いました。

- 床下点検口の設置:築80年にわたって増築が繰り返されているため、メンテナンス性を確保する目的で床下点検口を複数箇所に設ける計画です。コンクリート打設後も点検が容易になり、シロアリや水漏れなどの初期発見に役立ちます。

こうして、昭和14年から昭和44年にわたる増改築で複雑化したY様邸の基礎を一体化し、耐力壁直下にも新たな基礎を配筋・打設することで「耐震等級3」に求められる基礎強度を満たす道筋が完成します。Y様にとっては、親から相続した愛着ある建物をできるだけ残しつつ、安全性と省エネ性能を実現できる唯一の方法でした。大手リフォーム会社に「基礎補強は無理」と言われていた築80年の古家でも、解体と綿密な現況調査を行い、現場に合わせて基礎を“抱き合わせ”し、耐震補強に必要な新設基礎を追加することで、新築並みの耐震性へと近づけられるのです。

次章(4章)では、屋根葺き替え工事や屋上バルコニー(金属防水)といった上部構造の改修を取り上げます。基礎から屋根まで一貫して耐震・断熱性を高めることで、昭和14年から続く家をさらに長く快適に住み継いでいくための要点を、引き続き解説してまいります。

Y様邸では地盤が良好であることからベタ基礎を採用しました。

すべてがベタ基礎が良いというわけではありません。

ベタ基礎は建物全体と同程度の荷重となりますので、建物の重さとのバランスもかかわってきます。足元だけ固めていても屋根を含めた建物とのバランスが悪いと大地震が起きた際にせん断力が働き、ホールダウン金物が抜けるような事態になるケースもあるからです。

大規模な戸建てリノベーションをされる際には、木造を熟知し、実績が豊富な会社へ相談することをお勧めする理由でもあります。

●ベタ基礎って?

布基礎が立ち上がりとフーチングで持たせる基礎に対して、ベタ基礎は、立上りだけでなく、底板一面も耐圧盤を設け、立ち上がりと底面が一体化された鉄筋コンクリートになっている基礎をいいます。

建物の荷重を底板全体の面で受け止めるため、ベタ基礎は不同沈下を起こさない。といわれますが、それは良好な地盤での話です。

基礎の下の地盤面の地耐力が均一でない場合は、不同沈下が起こる可能性が充分あるのです。

耐震の世界では、重い瓦屋根は外して、軽いものに変えましょうと言われておりますが、それ自体は間違っていませんが、この理屈でいくと。屋根の瓦を外して、基礎はベタ基礎にしても、地盤に与える荷重は、瓦屋根以上の荷重がベタ基礎の荷重により地盤面にかかることになります。

地盤が軟弱な場合、布基礎を採用した方が有利な場合も出てきます。

そもそも正しい基礎補強方法を知らず、基礎補補修程度しか行わないリフォーム会社が多くを占めている現状ですが、

戸建て一軒家のリノベーションで、基礎補強をする際は、このような知識のある会社に相談することが必要です。

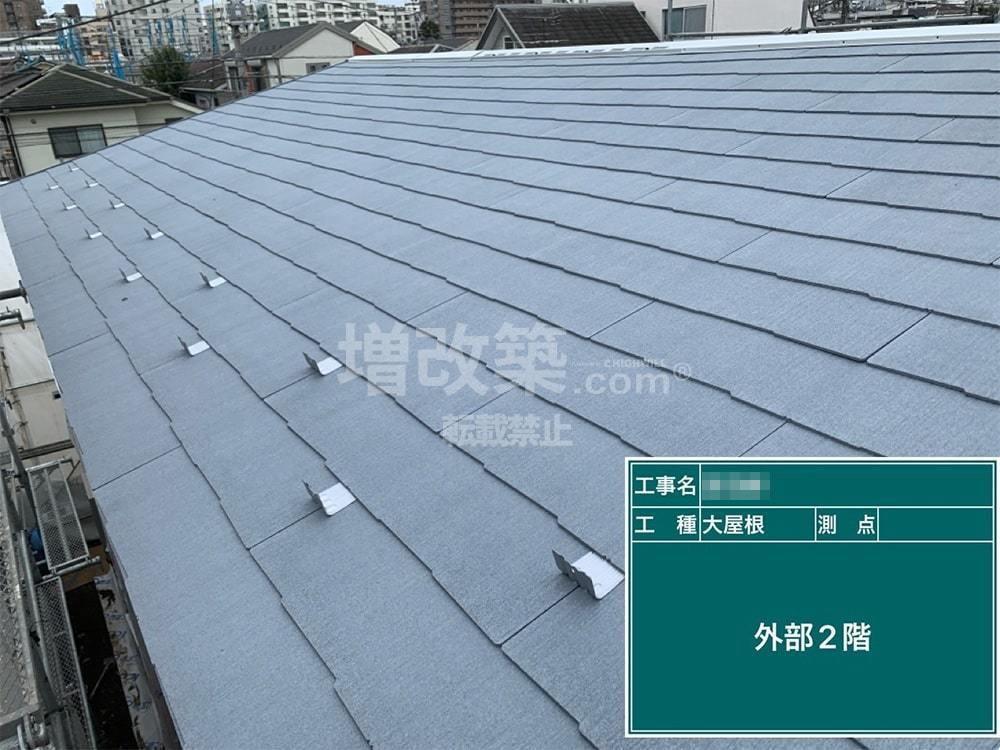

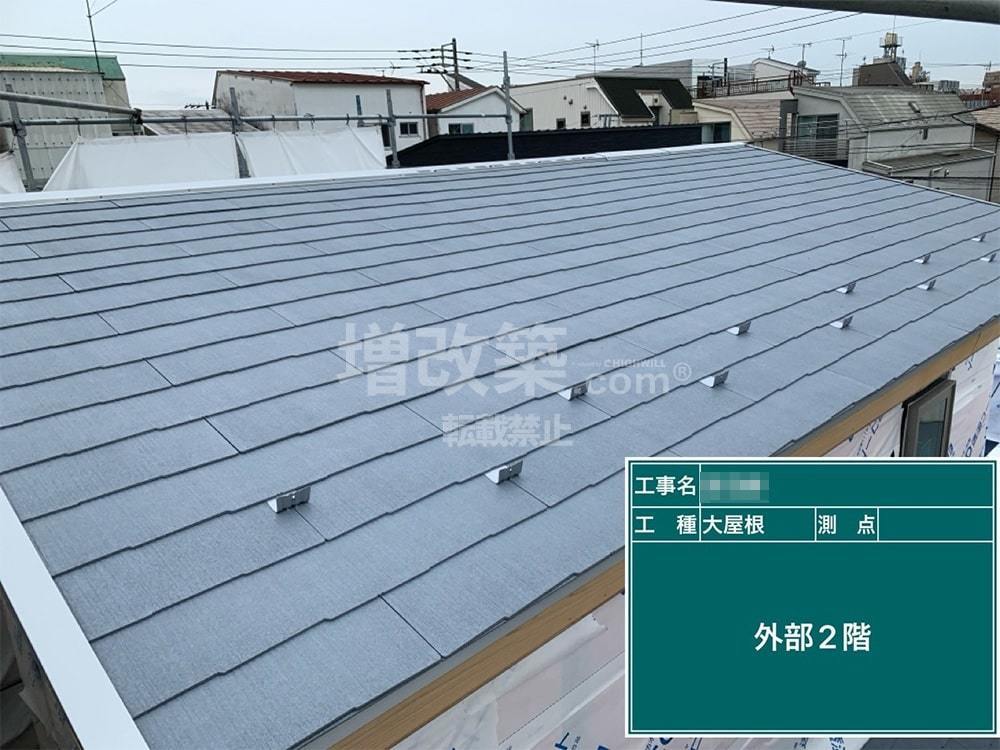

三鷹市Y様邸は昭和14年から数度にわたる増築を経てきた築80年の建物であり、雨漏りや経年劣化が著しく、屋根部分にはとくに深刻なダメージが確認されていました。Y様ご家族としては、「大手リフォーム会社で“ここまでの大掛かりな基礎補強や屋根改修は難しい”と断られたが、親から相続した大切な住まいを諦めたくない」という強い思いがありました。すでに基礎や解体工程を経て、建物内部の脆弱さを再確認したうえで、屋根に関しても「大屋根を葺き替え、新たに平屋部を解体して屋上バルコニーを金属防水で仕上げる」という大胆な計画を立案。

ここでは、雨漏りによる構造体の腐食や昭和44年お神楽増築時の複雑な屋根形状など、Y様邸ならではの課題をいかに克服し、耐震等級3・断熱等級6(BEI0.7)という高い性能目標を満たすかをご紹介します。屋根葺き替えによって雨仕舞を根本的に改善すると同時に、屋上バルコニー部を金属防水化することで快適な外部空間を創出し、歴史的価値と現代的な性能を両立する工程です。

4.1 大屋根の葺き替え工事

4.1.1 昭和14年から続く屋根の問題点と既存屋根材の撤去

Y様邸の大屋根は、昭和14年の平屋建築当時に採用された和風の瓦屋根がベースでした。しかし、その後昭和32年に1階拡張、昭和44年に2階を“お神楽増築”したタイミングで、一部屋根形状を合板+トタン葺きに変えたり、新旧の屋根材が混在していたりと、いわば“パッチワーク”状態になっていました。雨漏りが深刻化した要因の多くは、この複雑な形状の屋根にありました。

-

雨漏りの発生箇所と瓦のズレ

- 増築境界の瓦合わせ:増築部分との取り合いで瓦の勾配が合わず、漆喰やセメントで無理やり埋めていた箇所が割れ、そこから水が浸入。昭和14年当時の瓦の一部は釘留めが甘く、台風などの強風時にズレが生じやすかったようです。

- トタン部分の錆び:昭和44年お神楽増築で追加されたトタン屋根は、適切なメンテナンスがなされず錆びと穴が広がっており、そこから天井裏へ雨水が入り込み、梁や柱が腐朽している事例が散見されました。

-

昭和14年当初の小屋裏構造への影響

- 梁・母屋の腐食:長年の雨漏りにより小屋裏の木材が黒ずみ、部分的にスポンジ状に腐っていました。耐震等級3を実現するには、大工工事で梁補強を行う必要がありますが、そもそも屋根が雨を完全に防いでいないと補強材も再び濡れてしまう危険があるのです。

- 断熱改修への下地づくり:Y様はHEAT20G2レベルを望まれており、天井断熱でしっかり断熱材を入れる予定。しかし、瓦やトタンを撤去しなければ屋根裏の正確な寸法や状態を把握できず、断熱計画が立てにくい問題がありました。大屋根を葺き替えすることで、天井断熱の施工性も向上するメリットがあります。

4.1.2 新しい屋根材の選定と葺き替えの流れ

-

屋根葺き替えの基本方針

- 軽量かつ高耐久を優先:耐震等級3を目標とする場合、屋根自体を軽量化することで地震時の負担を減らすことが大きなポイントです。重い瓦をすべて残す選択肢もありましたが、Y様は「地震で瓦が落ちたり、大きく揺れるリスクを減らしたい」とのご意向が強く、今回の葺き替えでは軽量屋根材へ移行する方針を決められました。

- 雨仕舞・耐候性:雨漏りの再発を防ぐため、耐候性が高い屋根材やルーフィングを使い、防水層を強化します。葺き替えと同時に軒先や棟換気のディテールを見直し、屋内の湿気が排出されやすいように調整する計画です。

-

ルーフィング(防水下地)の施工

- 高耐久ルーフィングの採用:近年、高分子系や改質アスファルトルーフィングなど、耐久性に優れた製品が増えています。築80年のY様邸は今後も長く住み継ぐ意向があるため、少々コストはかかりますが20~30年規模で雨漏りリスクを低減できるルーフィングを選びました。

- 隙間なく貼り重ねる:職人が屋根勾配と桟木の位置を見極めながら、重ね代を確保しつつルーフィングを貼り合わせます。瓦屋根とトタン屋根が混在していた構造をスッキリと一本化することで、今後のメンテナンス性も向上する見込みです。

-

屋根材の葺き替え手順

- コロニアル:Y様と相談の結果、耐震性能を高めるには瓦を使わず、コロニアルを検討する方向になりました。

- 雪止め:都心部とはいえ冬場に雪が積もる恐れがあるため、雪止め金具の設置位置を調整し、融雪時の雨樋ダメージを最小限にとどめる計画を組み込みました。

4.2 平屋部の屋根を解体し屋上バルコニー金属防水工事(防水層造作+金属防水)

4.2.1 “お神楽増築”の名残を活かすか撤去するか

昭和44年に行われたお神楽増築によって、Y様邸の2階部分は独特の形状になっていましたが、それと同時に平屋の屋根上に“中途半端な”勾配屋根が残されている状態でした。もともとは倉庫や小部屋として使われていたスペースをY様は「バルコニーにできれば嬉しい」と希望され、今回のフルリフォームで思い切って平屋部の屋根を解体し、そこを“屋上バルコニー”として再活用するプランが浮上しました。

-

雨漏りの原因箇所

- 増築部と平屋の取り合い:昭和44年の工事で屋根を無理やり継ぎ足した部分が、もっとも雨漏りが激しかったエリアです。すでに腐朽している野地板や垂木(たるき)を撤去しないと、耐震性能や断熱性能どころか、安全に住むことができません。

- 既存屋根材の撤去:平屋部の瓦やトタンを解体してみると、想像以上に傷みが広がっていました。Y様としては「この部分をただ修理して終わりではもったいない」という発想があり、“屋上バルコニー化”を望まれたのです。

-

屋上バルコニー化のデザインと工法

- 床下地をフラットに整える:まずは既存の屋根下地を完全に撤去し、梁や垂木を補強したうえで、新たに水平の床構造を作ります。N値算定で得られる補強箇所と合わせ、バルコニーの梁を太くするなどの工夫を行う予定です。

4.2.2 バルコニー防水のメリットと金属防水の特徴

Y様が“屋上バルコニー”にこだわったのは、単にスペースを有効活用したいだけではなく、「防水層を一から作り直し、雨漏り問題を根本的に解決したい」という意図もありました。特に築80年の建物では防水施工が不完全なことが多く、金属防水を採用することで耐久性とメンテナンス性を高めることが期待できます。

-

防水層造作の手順

- 下地合板+勾配設定:屋上バルコニーにする部分は若干の勾配をつけて雨水を排水口へ集める必要があります。補強した梁・根太の上に合板を張り、既定の勾配を確保しつつモルタルかボード系下地で調整し、平らな防水面を作り上げます。

-

金属防水の選定ポイント

- 耐久性・メンテナンス:金属防水には高い耐久性があり、塩害や紫外線にも比較的強い利点があります。屋上バルコニーは紫外線や雨水にさらされる時間が長いため、メンテナンスフリーに近づけたいY様の希望にマッチします。

- 重量軽減:金属防水はコンクリートを厚く打設するよりも重量を抑えられ、耐震性能を目指すうえで大きなメリットがあります。以前の平屋屋根を解体して軽量のバルコニー床を作ることで、建物全体の重心を下げ、地震時の揺れを小さくする効果が期待できます。

-

将来的な活用と景観

- Y様のご要望:Y様は「少しでも屋外で楽しめるスペースが欲しい」という思いから、このバルコニーをガーデニングや物干し場として活用したいと考えています。築80年の家で“屋上バルコニー”が実現できるのは一種の新旧融合の楽しさでもあるでしょう。

- 近隣との調和:狭小地ゆえ、周囲とのプライバシーや視線にも配慮が必要です。バルコニーの腰壁や手すりを適切な高さにし、外観を損ねないカラーリングを金属防水材で採用することで、景観や安全面にも対応します。

Y様邸の屋根葺き替え工事と屋上バルコニー(金属防水)工事は、築80年という歴史と複数回の増築による屋根形状の複雑さを踏まえ、雨漏りを完全に解消すると同時に耐震性能を高め、さらには屋上を新たな生活空間としてリノベーションするという多角的な改修プロジェクトです。

既存の重い瓦を撤去して軽量金属屋根に切り替えたうえ、屋根構造が入り組んだ平屋部分を解体して屋上バルコニー化する――大がかりな工事ではありますが、これにより大雨や台風シーズンでも雨仕舞が飛躍的に向上し、Y様ご一家が安心して暮らせる住まいへと進化します。さらにはバルコニーとして屋外空間を楽しめる自由度も生まれ、「大手リフォーム会社では成し得なかった性能向上+デザイン性」を両立できるのです。

今後、大工工事では梁補強や耐震金物設置を行い、屋根の軽量化と内部構造の強化が相乗効果を生むことで、耐震等級3を目指す道がより明確になります。断熱工事においては、屋根やバルコニー部の断熱対策をどう施すかも大きなポイントとなり、HEAT20G2レベルの外皮計算に適合する施工を突き詰めていきます。

昭和14年から幾度も増改築された家が、安全かつ断熱等級6(BEI0.7)の快適性を備える住宅へ――その変貌を可能にする屋根改修・バルコニー工事は、まさしくY様の“親から受け継いだ思い出を活かしながら性能アップを実現したい”という希望の象徴的な工程といえるでしょう。

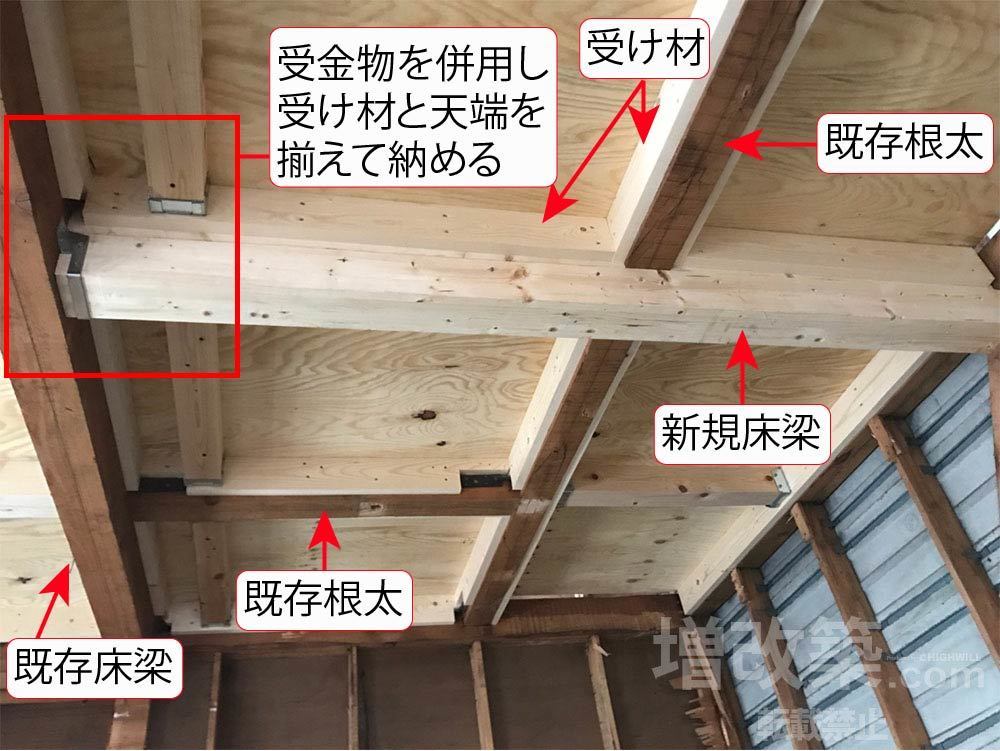

三鷹市Y様邸は、昭和14年に平屋で建てられて以来、昭和32年・44年と複数回の増築を重ねてきた築80年の木造住宅です。雨漏りやシロアリ被害で構造体に深刻なダメージがあり、そのままでは「耐震等級3」「断熱等級6(BEI0.7)」「HEAT20G2レベル」を目指すのは困難でした。そこで、基礎補強や屋根まわりの改修を済ませたあと、ここでは“梁補強”“N値算定に基づく耐震金物の設置”“耐力壁(ノボパン)の設置”という三つの大工工事を取り上げます。Y様からは「大手リフォーム会社で基礎補強も外皮計算もできないと言われ、半ば諦めかけていた」との経緯をうかがいましたが、躯体段階であれば梁や柱を自在に補強できるため、増築が繰り返されて複雑化した構造でも、しっかり耐震性を高められます。また壁にノボパン(構造用合板)を用いることで、雨漏りによる劣化や過去の施工不備を克服し、「倒壊しない家」へアップグレードするのが本章の要点です。

5.1 梁補強

5.1.1 増改築の歴史がもたらした梁の問題点と対策

Y様邸は昭和14年の建築当初、木と土壁を使ったごく一般的な在来工法でしたが、昭和32年に1階の拡張増築、さらに昭和44年にお神楽増築で2階を追加した結果、複数の梁が入り乱れる“寄せ集め状態”になっていました。解体後に梁を確認すると、以下のような課題が浮かび上がりました。

-

梁寸法の不統一と接合部の弱さ

- 昭和14年当時の梁は太く頑丈に見えますが、経年の雨漏りやシロアリによる腐朽が部分的に進行していました。

- 昭和32年増築で取り付けた梁は細めの材料で、当初はそこまで大きな荷重を想定していなかったようです。さらに昭和44年のお神楽増築で上部に2階が載ったため、梁がたわんでいる箇所も見受けられました。

- 現在の耐震基準に照らし合わせると、梁同士をつなぐ金物が不足していたり、仕口(しぐち)の加工精度が甘かったりして、地震時に脆弱な挙動を起こすリスクがありました。

-

梁補強の目的と手法

- たわみ・割れの防止:雨漏りや過大な荷重でたわんだ梁に対して、もう一本の梁を横に添える「抱き合わせ補強」を行います。梁の両端をきちんと受けられるよう、隣接する柱や桁との接合部も金物で強固に固定します。

- 通し柱や管柱との連動強化:増築部では管柱が中途半端に梁にかかっており、柱頭・柱脚の固定が不十分だった箇所がありました。そこで、梁同士を補強したうえで、柱も含めた“リング状”の補強を計画します。

-

梁補強による耐震・断熱への相乗効果

-

梁が安定することで壁量計算がしやすくなる:本格的な耐震計算(N値算定)は、梁の位置や強度が確定してこそ正確に行えます。梁補強を終えた段階で、壁の配置を再検討して耐震金物やノボパンの取り付け位置を微調整できるメリットがあります。

-

断熱気密の施工性が向上:梁の補強後、天井裏や壁内の断熱材を入れやすい状態になります。特に、梁がたわんで床や天井のレベルが狂っていると、断熱材や気密シートを隙間なく施工するのが難しくなるため、梁の精度を回復させる補強は断熱施工にも好影響を及ぼします。

-

5.1.2 接合金物とホールダウン金物の重要性

Y様邸の梁補強では、在来工法における“仕口と継手”が大きな課題でした。昭和14年当初の技法を活かした木組みは味わい深い反面、現代の耐震基準にかなうようにするには、補強のための接合金物を各所に取り付ける必要があります。

-

金物工法のメリット

- 接合部の耐力アップ:木材同士を大入れや込み栓だけでつなぐと、経年で緩みが生じる可能性があります。そこへ“羽子板ボルト”や“ホールダウン金物”などを補強として加えることで、地震の水平力に対する抵抗力を高めます。

- 増築部分との一体化:昭和32年・44年の増築部は、オリジナルの梁や桁と造作的に接合されていました。接合部に専用の座金やプレート金物を挿入することで、増築部が本体から“もぎ取られる”リスクを低減できます。これは梁の補強だけでなく、柱や土台を含めた全体のつながりを強化する意味でも重要です。

-

ホールダウン金物の適切な位置

- 長い柱をしっかり固定:昭和44年お神楽増築の2階部分では、通し柱が途中で寸足らずになっていたり、繋いでいる箇所が不明確な部分がありました。ホールダウン金物を上下に取り付けることで、上下階の梁・桁と柱とを一本化して地震や台風時の引き抜き力から守る役割を果たします。

- N値算定との整合性:次で詳しく解説するN値算定では、壁量や金物の種類が細かく指定されます。その際、梁補強を終えた状態で「どの金物をどこに取り付けるべきか」を再度確認し、梁—柱—土台が連続して負荷を支えられる仕組みに調整していきます。

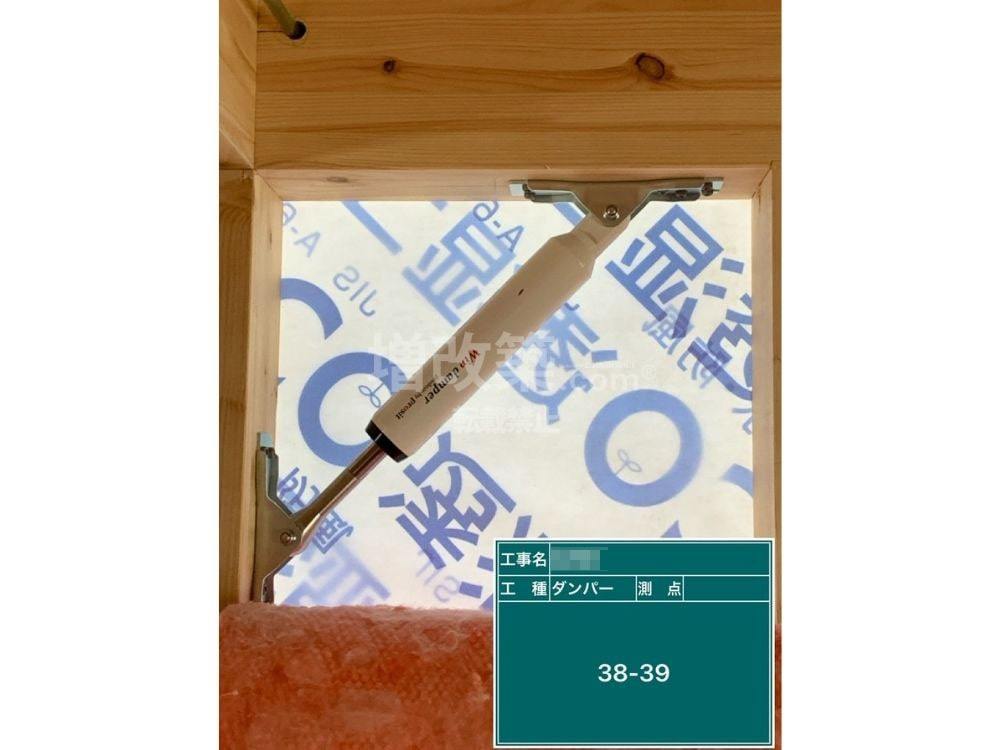

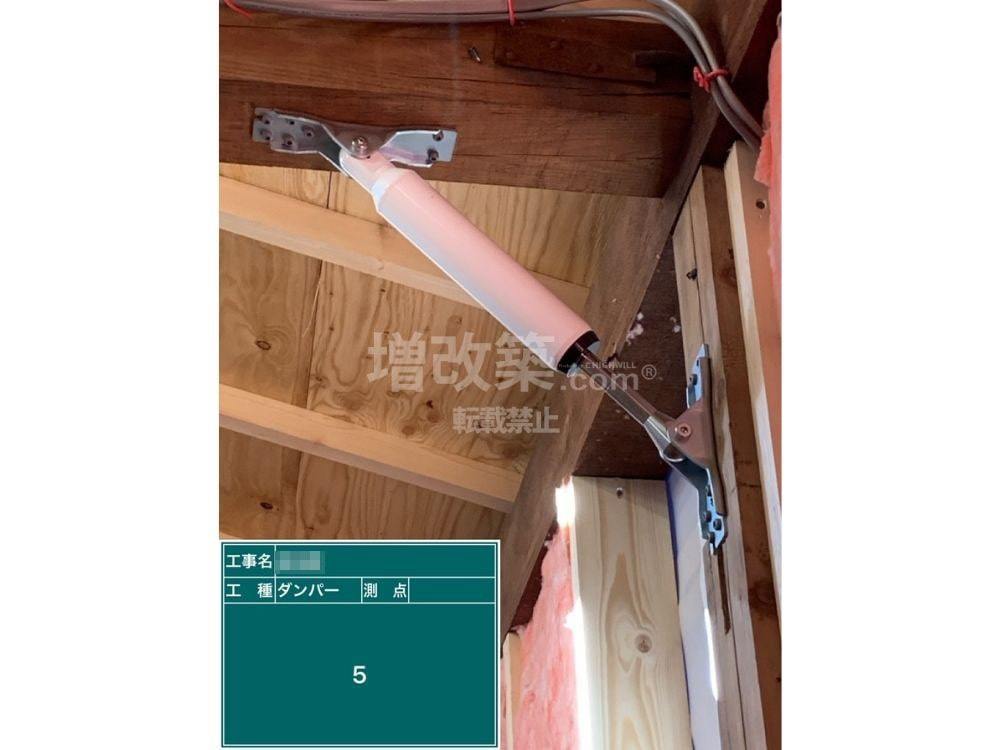

●5.2 N値算定に基づく耐震金物の設置

5.2.1 N値算定の手順とY様邸の特徴

N値算定とは、在来軸組工法で耐震壁(耐力壁)の量や金物の仕様を決める際に用いられる計算手法です。Y様のように何度も増築が繰り返された建物では、壁の配置が複雑になっていて、どこにどれだけ壁を設けるかが非常に重要な課題でした。

5.2.2 金物設置の実践ポイントと注意点

5.3 耐力壁(ノボパン)の設置 ※壁倍率によって釘ピッチが変動に注意

5.3.1 ノボパンを選ぶ理由と昭和14年の木造との相性

Y様邸は築80年と非常に古いこと、加えて何度も増築していることから、筋かいだけで耐震性能を確保するのは難易度が高いと判断しました。そこで採用するのが構造用合板の一種である“ノボパン”です。ノボパンは、繊維方向を交差させるように加工された木質ボードで、面材によって耐力壁を形成するため、筋かいよりも施工ムラが出にくく、壁の面剛性を大幅に高められるメリットがあります。

5.3.2 ノボパン施工の実践手順と注意点

以上が、Y様邸の大工工事における“梁補強”“N値算定に基づく耐震金物の設置”“耐力壁(ノボパン)の設置”の概要です。昭和14年から昭和44年にわたる複雑な増築履歴を抱えた家でも、解体後の状態を正確に把握し、基礎と屋根の改修を連動させながら大工工事を進めることで、耐震等級3に見合った剛性を獲得できるのです。

Y様にとって「大手リフォーム会社では『無理』と一蹴された基礎補強と外皮計算」が実現可能となり、梁や柱をしっかり補強して耐震金物とノボパンで壁面全体を強化することで、歴史ある家を“倒れない・寒くない・省エネ”の住まいへと再生していけます。次は断熱材の本格施工に入り、HEAT20G2レベルを目指す断熱工事を詳しくご紹介します。

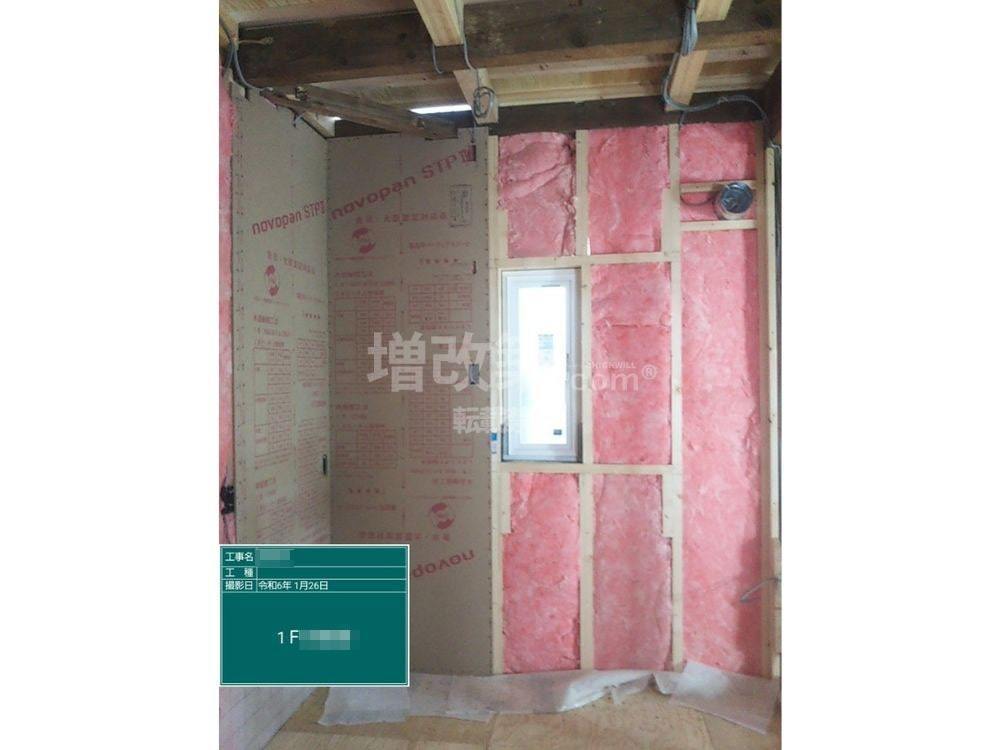

三鷹市Y様邸は、昭和14年に平屋として建てられて以降、昭和32年・44年と二度にわたる増築を経てきた経緯があります。大手リフォーム会社では「基礎補強ができない」「外皮計算ができない」と言われてしまい、HEAT20G2レベルの高断熱化は難しいとされてきました。しかし、当社では耐震等級3と断熱等級6(BEI0.7)を両立させるために、徹底した下地検証を行い、断熱工事に入る段階で「床断熱(ミラネクストラムダ75㎜)」「壁断熱(パラマウント硝子の太陽SUN100㎜)」「天井断熱(マグイゾベール)」を使い分けるプランを用意しました。本章では、増築を繰り返した築80年の建物がどのようにして現代水準の断熱性能を手に入れようとしているのか、Y様の施主背景(相続した昭和14年築の家、雨漏りやシロアリなどの構造不安)を踏まえ、HEAT20G2を目指すうえでの具体的な施工ポイントを詳しくご説明いたします。

6.1 床断熱(ミラネクストラムダ75㎜)

6.1.1 増改築を繰り返した床下の課題と対策

Y様邸は平屋からスタートし、昭和32年に1階部分を拡張、その後も幾度となく増築してきました。結果として床下が部分的に段差や不陸を抱えており、もともとの布基礎やブロック基礎が混在していたことが判明しました。ベタ基礎補強を実施し、新たな耐力壁直下にも基礎を設けたことで躯体全体を安定化させた一方、床下空間の高さや形状が場所によってまちまちになっています。このような不均一な床下に断熱材を隙間なく入れるには、以下のような配慮が必要となります。

-

既存床の撤去とレベル調整

- 手壊しフルスケルトン解体(2章)を経た段階で、もとの床板や根太(ねだ)はすべて撤去しています。そこに新設したコンクリート下地(ベタ基礎)との取り合いをきちんと見極め、床のレベルを再設定しました。

- 増築部が複雑なため、床を張る前に高さを揃える作業が肝心です。もし高さにバラつきがあると、断熱材を入れ込む際にすき間ができて断熱効果が落ちてしまいます。

-

ミラネクストラムダ75㎜を選んだ理由

- ミラネクストラムダは押出法ポリスチレンフォーム系の断熱材の一種で、比較的高い断熱性能を持ちつつ加工しやすい点が特徴です。Y様邸では床下点検口や配管ルートが複数あるため、現場で断熱材を細かく切り合わせる必要があり、密度が高くて施工性の良い本製品を選択しました。

- 75㎜という厚みにすることで、HEAT20G2相当の床熱貫流率を実現しようという狙いがあります。さらに、下地コンクリートとの隙間を極力減らしながら断熱材同士を突きつけるように配置して、断熱欠損が生じないよう丁寧に工夫しています。

-

湿気・シロアリ対策

-

昭和14年築の元々の土台や大引(おおびき)がシロアリ被害を受けていた可能性が高いので、3章での防蟻処理とあわせて、床下の通気や防湿対策を強化しています。具体的には、ベタ基礎の表面に防蟻措置を施し、隙間からのシロアリ侵入を防ぐためにコーキング処理を施しました。

-

さらに、押出法ポリスチレンフォームは水分を吸いにくい素材ですが、断面からの湿気侵入を防ぐために気密テープを使用し、断面部をしっかり密閉しています。これにより長期にわたって高い断熱性を維持できるよう設計しています。

-

6.1.2 床断熱施工のポイントとY様の声

-

床断熱と床仕上げの連動

- 断熱材を入れた後、床仕上げをどう行うかは快適性に大きく影響します。今回はフローリングを張る前に防音シートを挟み込み、足音や衝撃音を緩和するよう配慮しています。Y様は「2階を新しく設けた昭和44年増築部分で、子どもの走り回る音が気になっていた」とのことでした。床断熱+防音シートにより、断熱性と遮音性を同時に向上させています。

- また、断熱材の厚みが増すと床の高さが上がるため、出入口の段差をなくす“バリアフリー化”もあわせて検討しました。高齢になった親御さんも安全に暮らせるよう、床仕上げの高さやスロープ設置にもこだわっています。

-

床下点検口の確保

- 築80年の建物では、今後も床下の状態を確認する機会があるかもしれません(シロアリ点検や配管メンテナンスなど)。そこで、既存の配管ルートの近くに点検口を設け、床断熱材を開口部周辺できっちり切り回しつつ簡単に取り外しできるよう工夫しています。

- Y様いわく「大手リフォーム会社でプランを見たときは点検口の設置すらなかった」とのことで、「何か起きたらどうすればいいのか不安だった」とおっしゃっていました。こうした細部の気づかいがリノベーションの安心感につながります。

-

Y様の体感の変化

- 途中経過として床断熱が終わった時点で床の上を歩いてみると、以前のひんやり感が大幅に減少したとY様が驚かれていました。特に冬場の底冷えがひどかった昭和14年部分が、「既に違う家みたい」との感想をいただいております。

- この時点では壁や天井はまだ断熱されていないものの、床からの冷気が遮断されるだけでも体感温度が上がり、Y様のリフォームへのモチベーションがさらに高まったようです。

6.2 壁断熱(パラマウント硝子の太陽SUN100㎜)

6.2.1 増築に伴う壁の複雑性と断熱材選定の理由

Y様邸では、もともと平屋だった箇所(昭和14年)と後年拡張・増築した箇所(昭和32年・44年)で壁の構造が大きく異なります。古い土壁や中途半端に改修された合板壁などが混在しており、そのままではHEAT20G2に見合う断熱性能を得ることは不可能でした。そこで、壁の内側をすべて開放した状態で、パラマウント硝子社製の「太陽SUN(100㎜厚)」を導入することになりました。

-

太陽SUNの特徴

- 繊維系断熱材の中でも比較的扱いやすく、高い断熱性能を実現できる製品です。100㎜厚みを確保すれば、従来のグラスウールよりも性能が高く、かつ経年劣化が起きにくいとされています。

- 湿気に対してそこまで弱くない点も評価ポイントで、湿気の多い壁内部でも性能が落ちにくいのがメリットです。3章や4章で雨漏りや防水対策を行ったとはいえ、築80年の家では将来的に多少の湿気リスクを考慮しなければならず、太陽SUNが適切だと判断しました。

-

昭和14年の土壁と下地調整

- 一部、土壁が残っていたところは表面の土を撤去し、内側に胴縁を打ち直して断熱材を挿入するスペースを確保しています。「耐力壁(ノボパン)」を貼り付ける部位は、断熱材を入れた後にノボパンを設置します。

- 増築部分ではフラットな下地もありましたが、雨漏りやシロアリ被害がある柱・土台を補修したうえで、断熱材を隙間なく充填できるよう測りながらカットしています。太陽SUNは軽量かつやわらかさがあるので、複雑な柱周りでも密着性を保ちやすいのがメリットです。

-

気密シートとの組み合わせ

-

HEAT20G2レベルを目指すためには、壁内に断熱材を入れただけでは足りず、気密シートでしっかりと室内側を覆って空気漏れを防ぐ必要があります。

-

今回は内装仕上げとの間に気密シートを貼り、断熱材との間に隙間が生じないようにテープ処理を徹底しています。折れ曲がりの多い増築部に合わせてシートを細かく切って貼ることになるため、現場での注意深い管理が肝要です。

-

6.2.2 壁断熱施工の実務ポイント

-

下地補修とバラつき対策

- 昭和14年の柱は太さや形状が統一されておらず、増築部も含めると「まっすぐな下地」など望めない状況でした。そこで、厚み調整用の胴縁を柱に添わせて打ち付け、壁面をできるだけ平らに近づける工夫をしています。太陽SUNを入れる空間が確保できれば、断熱材がダレたり薄くなったりするのを防げます。

- 柱間の寸法が場所によって異なるため、一枚一枚断熱材を現場カットする必要があります。切り口が雑だと隙間から熱が逃げやすくなるので、2~3㎜程度大きめに切って柱間にはめ込み、少し圧力をかけてピタッと止まるように工夫しています。

-

配線・配管ルートの処理

- 壁内部には電気配線や給排水管が通るケースもあり、断熱材をあらかじめ切り欠いて配線スペースをつくる方法や、配線をかわしたうえで断熱材を二分割にする方法などを使い分けています。

- 特にキッチン・洗面まわりの壁断熱は配管が多く、増築時の配管が複雑に入り組んでいました。結果として複数の狭いスペースに断熱材を詰め込む必要があり、作業時間がかかりましたが、一つ一つ丁寧に塞ぐことで「部分的に寒い箇所」をなくす工夫をしています。

-

Y様の反応:外皮計算の安心感

- 外皮計算(UA値やηA値)に不慣れな他社では「そこまでの断熱性能は無理」と断られた経緯があるY様。しかし、当社では床・壁・天井を組み合わせた断熱設計を図面の段階から外皮計算に落とし込み、目標のHEAT20G2に近づけるよう数値を提示しました。

- Y様は「どうして無理と言われていたのか不思議です。丁寧に断熱材を入れればできるんですね」とおっしゃり、計算根拠やサンプル断熱材を実際に触れたことで納得度が増したようです。

6.3 天井断熱(マグイゾベール)

6.3.1 天井断熱の位置と昭和44年お神楽増築の難しさ

天井断熱は、屋根裏の空間をどの程度活用するかでアプローチが変わります。Y様邸では、昭和44年に2階部分を増築した際、一部屋根裏が低く、また小屋裏収納として使われているスペースがありました。そのため、2階の天井裏(昭和44年増築部)と1階平屋部分の天井が連続している箇所があり、断熱ラインの設定が混乱しがちでした。

-

天井断熱 vs 屋根断熱

- 通常、新築の高断熱住宅では“屋根断熱”を採用するケースも多いですが、Y様邸の屋根構造は複雑かつ雨漏りの履歴もあり、屋根全面に断熱材を張るのはリスクが高いと判断しました。

- そこで、天井面で断熱することにより、屋根裏の温熱管理をある程度“外部扱い”にする方法を選択しました。お神楽増築部分の小屋裏スペースについては、屋根断熱に近い形で補強する可能性も検討しましたが、費用対効果をY様がご検討のうえ天井断熱に統一することが決定しました。

-

マグイゾベール採用の理由

-

マグイゾベールは、グラスウール系断熱材の中でも性能が高く、比較的やわらかい質感で隙間なく敷き詰めやすい製品です。リフォームの現場で多用される「ブローイング工法(セルロースファイバー吹き込み)」と違い、敷き込み式の工法を取りやすい点が選択理由になりました。

-

また、マグイゾベールは不燃性も高く、天井裏での火災リスクにも一定の安心感があります。昭和44年のお神楽増築部分には古い電気配線が残っていましたが、新規配線に差し替えて断熱材周辺の配線接触が起こりにくいよう整備しています。

-

6.3.2 天井断熱施工のポイントと仕上がり

-

断熱材の敷き込みと固定

- マグイゾベールはロール状やマット状で現場に搬入され、天井裏に敷き詰めていきます。敷き詰める際には床断熱や壁断熱との接合部に隙間を作らず、断熱ラインを連続させるようにします。具体的には壁上端部までぴったり入れ込み、気密テープや留め具を使ってずれを防止します。

- 2階部分の屋根裏スペースと1階の小屋裏が段差でつながっている場合には、胴差や梁を境目にして区画を分け、そこにそれぞれ断熱材を敷き込みます。小屋裏の点検口や収納口がある場合は、換気やメンテナンスのために必要なクリアランスを確保しつつ、できるだけ断熱欠損を最小限に抑える工夫をしています。

-

断熱性能の向上とY様の声

- 床、壁、そして天井と三重の断熱を敷くことで、Y様邸は“まるごと断熱”の形が整います。これにより、昭和14年当初の平屋部分から昭和44年増築の2階部分まで、通年で温度差の少ない快適な住空間を実現できる見込みです。

- Y様は「こんなに古い家でも、きちんと断熱を施せば現代基準の暖かさが得られるんですね」としみじみ感心されていました。また、冬に足元が冷えないだけでなく夏の熱気もこもりにくくなり、冷暖房費の削減につながると期待しています。

以上が、「断熱工事」の全容です。昭和14年から増築を重ね、さまざまな材質や施工手法が混在するY様邸でも、床・壁・天井の三方向から丁寧に断熱材を入れることで、高い省エネルギー性能(HEAT20G2相当)と快適な住環境を実現できます。「大手リフォーム会社では無理」と言われた外皮計算も、下地の構造補強や大工工事と連携しながら、確実に形にしていけるのです。

次は外壁工事に着手し、透湿防水シート+通気胴縁+エンエクセラード16によって外皮全体を保護していきます。断熱と耐震の両輪がそろいつつあるY様邸が、いよいよ完成形へ向けてどのように“外装”を仕上げていくのか、引き続きご説明いたします。

三鷹市Y様邸 断熱データ

| 場所 | 製品 | 断熱グレード |

|---|---|---|

| 床断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム ミラフォームラムダ 75mm | F(熱伝導率0.022W/(m・K)) |

| 壁断熱材 | 高性能グラスウール 太陽SUNR | C(熱伝導率0.035W/(m・K)) |

| 天井断熱材 | 高性能グラスウール マグイゾベール | C(熱伝導率0.0435/(m・K)) |

| 玄関ドア | YKKAP ヴェナートD30 防火 | A(ZEHレベル) |

| サッシ | YKKAP APW330 防火 樹脂窓 | S~A(ZEHレベル) |

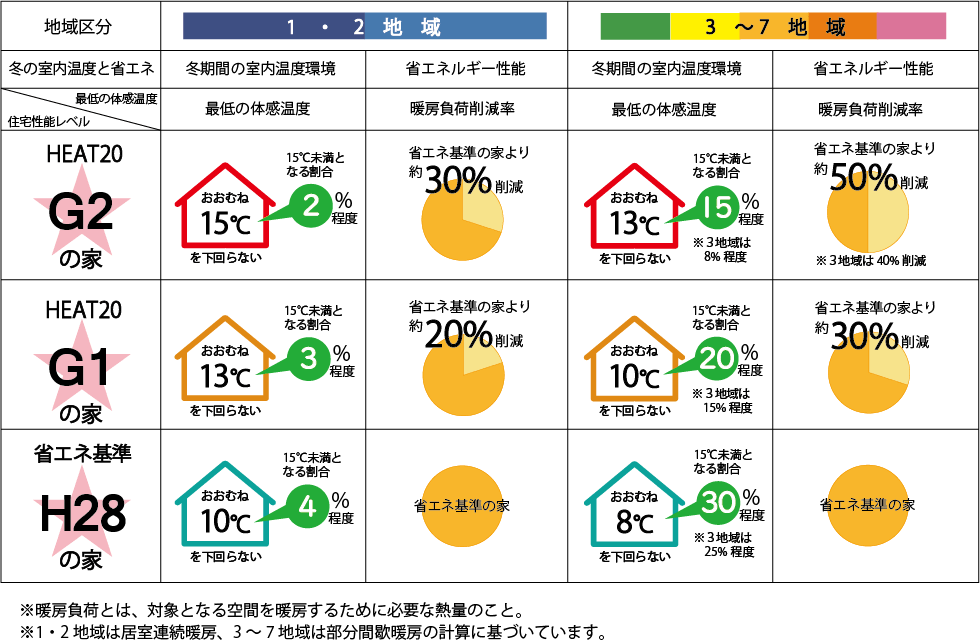

HEAT20-G2リフォームとは?

<HEAT20とは?>

HEAT20とは、「2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会」という団体名です。

その団体が設定しているのが、屋根や外壁、床、窓などの「外皮」と呼ばれる部位の断熱や遮熱などといった性能の評価基準であり、G1とG2の2段階あります。G2の方がより高性能な性能を有する外皮となっています。

▲HEAT20-G2の家は、省エネ基準の家の30~50%の暖房費を削減できる

「増改築.com®」によると、断熱リフォームの基準として、平成28年の建築物省エネ法基準に相当するUa値0.87が等級4(最高等級)とされています。しかし、この基準だけでは、真の省エネ住宅とは言えません。実際に、日本の断熱等級4は、2020年の建築基準法で努力義務とされているに過ぎません。しかし、2022年4月には断熱等級5が新設され、さらに2022年10月には断熱等級6・7が新設されました。断熱等級6・7は、これまでの断熱等級4と比べて、はるかに高いレベルの断熱性能が求められます。 HEAT20の計画においては、ZEH基準のUa値0.6を基準としています。これは、外壁105mm、U値2.33の樹脂アルミ複合サッシ窓で、天井の断熱材は105mmあれば実現できるとされています。さらに上位の「HEAT20 G1」グレードでは、6地域でUa値0.56となり、このレベルでは断熱環境を体感できるとされています。

最上位の「HEAT20G2」グレードでは、5地域でUa値0.46となっています。

断熱改修(温熱改修)リフォームを成功させるためには、これらの基準や計画をしっかりと理解し、適切な施工方法を選択することが重要となります。

三鷹市Y様邸は、昭和14年築の平屋から始まり、昭和32年と昭和44年に増築を繰り返してきた歴史的背景をもつ建物です。長年の雨漏りによる劣化や構造体の不安もあり、今回は耐震等級3とHEAT20G2(断熱等級6相当)を両立させるフルリフォームを目指しています。本章では、内外装ともに耐震・断熱を強化していく中での「外壁工事」の役割を詳述いたします。とりわけ、築80年という古い下地に「透湿防水シート+通気胴縁+エンエクセラード16」を新設する方法がどのようにして雨仕舞や断熱性能を高め、Y様邸を守るのかについて解説します。

7.1 透湿防水シート+通気胴縁+エンエクセラード16

7.1.1 外壁の現状と課題

-

昭和14年の外壁から続く増築の混在

- Y様邸は昭和14年築の平屋に加え、昭和32年・44年の増築が混じり合い、もともとの外壁素材すら一貫しておりません。モルタル壁、トタン張り、あるいは合板がむき出しのまま塗装されている箇所など、まさに“パッチワーク”状態です。

- 増改築のたびに外壁を継ぎ足してきたため、雨漏りの原因となる小さな隙間が無数にありました。耐震補強や断熱強化とあわせて外壁も全面的に張り直す必要があったのです。

-

雨漏り・防水性・耐久性への懸念

- 長年の雨漏りが原因で腐食した柱・土台を交換・補強したものの、外壁の表面が古い状態のままだと再び雨水が侵入するリスクが高いままです。

- また、昭和44年の増築時には境目の処理が不十分で、壁の中に水が回り、断熱材(当時のスカスカなもの)が湿気を含んでしまっていました。断熱等級6(BEI0.7)を実現するには、壁内部の湿気をうまく排出し、外壁材そのものに防水・耐久性をもたせる工夫が欠かせません。

-

Y様の要望:外装の耐久性とメンテナンス性

- Y様いわく、「何度も雨漏り修理をしてきたが、その場しのぎの補修で根本的には直らなかった」とのことです。基礎補強や外皮計算(HEAT20G2)を含めたプランを提案する際、外壁も一度すべてリセットして貼り直す方が将来的なメンテナンスコストを抑えられるとご説明し、ご納得いただきました。

- 色味やデザインに関しては「落ち着いた和モダン」をイメージされていたY様ですが、「何より雨に強い外壁にしてほしい」との要望が最優先となりました。

7.1.2 透湿防水シート+通気胴縁+エンエクセラード16のメリット

-

透湿防水シートで壁内の湿気を排出

- 既存の外壁材を撤去して下地材(大工工事で補強済み)をあらわにした後、透湿防水シートを全面に貼り付けます。

- このシートは外部の雨水を遮りつつ、壁内部の湿気を通過させるという特徴をもつため、断熱材と柱の間に溜まる湿気を外部へ放散できます。昭和14年築で土壁や古い木材が混在しているY様邸でも、湿気がこもって柱が腐るリスクを下げられるのが大きなメリットです。

-

通気胴縁で壁内部を呼吸させる

- シートを貼ったうえで、縦方向に“通気胴縁”と呼ばれる木材を打ち付けることで外壁との間に空気層をつくります。

- この空気層があるおかげで、万が一シート裏に水が回っても、重力によって下へ流れるか通気によって蒸発する仕組みになっています。Y様邸のように長年の増築で下地が複雑な家ほど、この「通気工法」が極めて有効であり、雨漏りのリスクを減らして耐久性を高めてくれます。

-

エンエクセラード16:軽量かつ高耐久の外壁材

- 最終的に張る外壁材として選んだのが、KMEW(ケイミュー)社のエンエクセラード16。サイディングボードの一種で、耐候性・耐汚染性が高く、軽量なため築古物件の外壁にも比較的負担が少ないのが魅力です。

- エンエクセラード16は見た目のデザインが豊富なので、Y様も「せっかくなら趣のある和モダン風にしたい」と希望されていました。大きめの石積み風や木目調デザインなど、周囲の景観にも馴染むテクスチャを選択し、家の印象を大きく変える狙いがあります。

7.1.3 施工の流れとポイント

-

既存外壁の撤去と下地調整

- 手壊しフルスケルトン解体で、外壁の内部下地はほぼ露出状態になっています。大工工事で耐力壁を補強し、断熱工事で壁内部に断熱材を入れた後、下地の表面をフラットに整えます。

- 過去の増築痕跡や段差が残っている場合は、合板や薄い野地板を用いて補修しつつ面を整え、釘やビスでしっかり固定しておきます。

-

透湿防水シートの貼り付け

- 下地が整ったら、まずは建物全体を透湿防水シートで覆います。継ぎ目には専用の防水テープを貼って重ね代を確保し、風でめくれたりしないようステープルで固定します。

- 増築部との取り合い(境界ライン)や窓・換気口の回りは特に入念にシーリング処理を施し、水の侵入経路を徹底的に潰します。今回はY様から「これまで増築境界からの雨漏りが悩みの種だった」という話を伺っているため、シートの重ね代を通常よりも多めにとり、安全策を強化しました。

-

通気胴縁の設置

- シートを貼ったうえで縦胴縁を打ち付けます。外壁内部にできる空気層を確保するための作業で、外壁材を留めるための下地でもあります。

- 胴縁のピッチは外壁材のサイズに合わせて調整しますが、基本的には455㎜~606㎜間隔(柱モジュール)程度で縦に打つことが多いです。胴縁の下端には水抜き用の通気口を設け、万一入った水がスムーズに排出できる仕組みを作ります。

-

エンエクセラード16の張り付け

- 最後にサイディングボードであるエンエクセラード16を胴縁に留め付けます。1枚ごとに勘合させながら釘またはビスで固定し、継ぎ目や角部分には専用の役物を使って防水処理を行います。

- サイディングを張る面積が広い箇所と、過去の増築で段差になっている箇所とで作業手順がやや異なりますが、いずれも通気工法の基本は同じです。下部から上部へ向かって順に張り上げていきます。

7.1.4 Y様の声:外壁の仕上がりと安心感

-

雨仕舞いの安心と新外観への期待

- これまで雨漏りに悩まされ続けたY様は、工事中に透湿防水シート+通気胴縁の構造を見て「これなら本当に雨が入らなそう」と大変安心されたご様子でした。外部がいくら豪雨でも内側に通気層があれば抜け道があり、水が残らないという理屈を理解され、「こんな仕組みがあるなんて知らなかった」とおっしゃっています。

- デザインについても、「築80年の古い家がこんなに現代風に生まれ変わるなんて想像できなかった」と驚かれています。エンエクセラード16の落ち着いた柄と色調を選び、「これまでのおんぼろ外壁のイメージが一新される」と喜びの声をいただいています。

-

断熱効果の相乗効果

- 断熱工事に加え、外壁の通気工法が重なることで、壁内部が乾燥状態を維持しやすくなり、断熱材の性能が長期にわたって維持される見込みです。

- 実際にサイディングを張り終わったあたりから、外気温の変化にかかわらず室内が安定した温度を保ち始めるのを感じられ、Y様は「冬の底冷え、夏の蒸し暑さが格段に減るだろう」と期待を膨らませていました。

-

築80年の家でもここまでできる

- 他社では「基礎補強も外皮計算も無理」と言われたY様。しかし、増築歴があっても下地を丁寧に補強し、最新の通気・防水工法を取り入れれば築80年の家でも高耐久・高断熱な外装を実現できる好例となりました。

- 「ここまで徹底してくれるなら、今後ずっと安心して住める」とY様はおっしゃっており、耐震と断熱に加え、防水性能まで強化した今回の外壁工事は大変満足いただけたようです。

以上が「外壁工事」における主な施工の流れとポイントです。透湿防水シート+通気胴縁+エンエクセラード16という外壁の“三段構え”によって、雨漏りから建物を守り、断熱材の長寿命化を支え、さらには外観イメージもガラリと変えることが可能になりました。

構造部の構造補強が終わると、造作工事に入ります。

三鷹市Y様のお住まいは、昭和14年に建てられた平屋をベースに、昭和32年と昭和44年に増築を重ねてきた建物です。長年の雨漏りや複数回にわたる増築の影響で、構造体の傷みや耐震性能、断熱性能に大きな不安がありました。そこで、「耐震等級3」と「HEAT20G2(断熱等級6相当)」を同時に実現するために、基礎から屋根に至るまで大規模な性能向上フルリフォームを実施しました。築80年という歴史的にも希少な建物をどのように補強・再生し、暮らしの質を飛躍的に向上させたのか――そこには長年の増改築による複雑な構造や、雨漏りに悩まされ続けたY様の背景がありました。

== 外観==

Before

▲施工前は外壁全体が劣化して黒ずんでいました

After

▲施工後は玄関位置を移動、ツートーンカラーてシャープな外観となりました

▲外壁は窯業16ミリサイディング仕上げ。バルコニー部の色を貼り分けています

▲玄関ドアはYKKAPヴェナートD30防火親子ドア(マキアートパイン)

▲玄関を入ると広い土間が広がっています

== LDK・居室 ==

Before

▲施工前は和室が中心でした

After

▲施工後は部屋をつなげて広いLDKとなりました

▲対面キッチンからの眺め

▲2階居室からはバルコニーへとつながっています。光もたくさん入る明るい洋室です

== 1F 水まわり ==

Before

▲施工前はタイル張りの在来浴室でした

After

▲施工後浴室はTOTOサザナ1216サイズ

▲対面キッチンはTOTOザ・クラッソ2550サイズ

▲洗面化粧台はTOTOオクターブW750

▲トイレはハイウィルオリジナルトイレ

== バルコニー ==

▲施工前に屋根だったところをルーフバルコニーにしました。今後水道が使えるシンクなどを設置予定だそうです

▲仕上げは白タイルと玉砂利、立ち上がり壁はサイディング

▲とっても広い贅沢な空間となりました。休日の楽しみが増えそうですね

●三鷹市Y邸の工事では、国の補助金「こどもエコすまい支援事業」と「先進的窓リノベ事業」、併用して東京都の補助金「既存住宅における省エネ改修促進事業」を活用しました。

省エネにつながるエコ住宅設備や、断熱性能の高い断熱材・ドア・窓の設置などに対して交付される補助金です。

Y様邸の補助金対象工事

| エコ住宅設備の設置 | 給湯器(エコジョーズ)、高断熱浴槽、節水型トイレ、節湯水栓 |

| 断熱改修 | 外壁・床・天井の断熱材、断熱窓、断熱ドア(東京都補助金併用) |

| 子育て対応改修 | ビルトイン自動調理対応コンロ、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン食洗器、浴室乾燥機 |

●Y様リノベーション工事の補助金交付額:1,700,000円

Y様、このたびは竣工おめでとうございます。大きな決断をされ、昭和14年築の平屋から始まり、昭和32年・44年に増築を繰り返した歴史あるお住まいを、ここまで大きく生まれ変わらせるプロジェクトに携わらせていただき、私どもも大きな達成感を抱いております。

-

増改築ドットコムへのご相談

最初にご相談いただいた際、大手リフォーム会社での見積もりが進んでいたが「基礎補強が不可能」「外皮計算ができない」という理由で断念しかけていた、というお話を伺いました。築80年という古い家だから仕方がない…と諦めておられたY様に、「やり方次第で十分可能性はあります」とお伝えしたのが、私たちとの最初の出会いでした。

雨漏りがひどく、構造体の一部が腐食している状態で、どこまで再生できるか不安をお持ちだったと思いますが、Y様が「家を守りたい」という強い思いを持ってくださったことで、基礎・壁・屋根まで総合的に補強・向上させるプランを練り上げることができました。 -

長年の雨漏り対策と耐震等級3のハードル

特に大変だったのは、増築部分の境界から雨水が入り込んで土台が傷んでいたこと。基礎補強と大工工事を組み合わせ、無筋基礎へのベタ基礎補強、新設耐力壁の直下基礎、梁の補強など、複数回にわたる工程をスムーズに進める必要がありました。昭和14年当時の柱や梁が混在するため、一部現場で図面と異なる下地が出てくることもありましたが、その度にY様には状況をご説明し、ご理解をいただきながら進められたのは大変助かりました。 -

外皮計算による断熱等級6への挑戦

断熱工事では、当初ほかのリフォーム会社が断念した外皮計算が肝になりました。築80年というだけでなく、増築が重なって壁や屋根のラインが複雑に入り組んでいるため、一般的な計算ソフトやツールでは対応が難しい局面もありました。

しかし、私たちは独自に計測・図面化して、熱橋(熱が通りやすい部分)を一つずつ検証し、床・壁・天井を一体化した断熱ラインを確保するプランを作成。床下のミラネクストラムダ、壁のパラマウント硝子「太陽SUN」、天井のマグイゾベールといった断熱材を適材適所に配置することで、HEAT20G2基準に合致した性能を実現できました。 -

お施主様の思いが支えになった

何よりも嬉しかったのは、Y様から「祖先から引き継いだ家を潰すのではなく、蘇らせたい」というお気持ちをずっと伺っていたことです。工事の過程で隅々まで古い柱や梁を補強し、雨漏り箇所を見つけては補修していく作業を通じて、「家を守りたい」というY様の願いをかたちにできたのではないかと思います。

これらの苦労やチャレンジを乗り越えられたのも、Y様が私たちを信じて最後までお任せくださったおかげです。本当にありがとうございました。Y様邸では、「耐震等級3」と「断熱等級6(BEI0.7)」という日本の木造住宅でも最上級クラスの性能を達成しました。大きく分けて三つのメリットを期待できると考えています。

-

地震への備え

増築を繰り返してきた家でも、きちんと基礎を補強し、梁を補強し、N値算定に基づいて耐震金物を設置することで、現行の耐震等級3を十分に満たす強度を実現できます。万一の地震でも建物が倒壊しにくく、家族の安全を確保できるのは大きな安心材料でしょう。 -

夏涼しく冬暖かい住まい

断熱等級6相当の外皮性能により、外気温に左右されにくくなり、夏場の猛暑や冬場の底冷えを大幅に軽減します。築80年の古い家は隙間風が当たり前、というイメージがあるかもしれませんが、今回のフルリノベーションで床・壁・天井を徹底的に断熱・気密化しましたので、家中を安定した温度に保ちやすくなります。 -

健康的で快適な暮らし

高断熱・高気密化によって結露が起こりにくくなるため、カビやダニの発生が抑えられ、家族の健康面でもプラス効果があります。今後Y様が長く暮らされる中で、ヒートショックなどのリスクを大幅に減らし、家全体が四季を通じて快適な空間になるのではないかと考えています。

これからも私たちが全力でサポートいたしますので、どうか末永く安心してお住まいください。

■この事例と似たテーマカテゴリーを見る

■他のリフォーム事例を見る

これさえ読めば「耐震」は大丈夫!リフォームする前に必ず知っておく耐震の知識

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。耐震に関する正しい知識を知り大切な資産である建物を守りましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)