築50年16坪の狭小住宅を断熱等級6(BEI0.7)耐震等級3へ性能向上フルリフォーム

M様が増改築.comへリノベーションを相談された経緯には、以前依頼していた大手リフォーム会社とのトラブルがありました。当初、築46年の木造住宅をフルリフォームして、お母様が1階で安心して暮らせる間取りを実現するために着工日や完成日の計画が組まれていました。しかし、契約後にリフォーム会社側の準備不足が判明し、着工予定日を過ぎても工事が始まらず、計画の遅延が発覚しました。M様は仮住まいへの引っ越しや家財の処分を進めていたため、戻ることも難しい状況にあり、また度重なる担当者の対応不備により、信頼関係が崩れたといいます。さらに、母親が体調を崩したこともあり、急ぎ安心できる施工会社への依頼を模索されていました。

その過程で、増改築.comの施工事例とハイウィル株式会社の技術力に信頼を感じ、耐震補強や断熱などをしっかりと行える確かなリノベーションを相談したいとの考えに至りました。

| 建物概要 | |

|---|---|

| 名前 | M様 |

| 場所 | 東京都文京区 |

| 築年数 | 築50年 |

| 構造種別 | 木造一戸建て |

| 家族構成 | 大人2人 |

| 対象面積 | 16.81坪 |

| リフォーム部位 | 基礎補強/間取り変更/断熱サッシ/セルロースファイバー/耐震補強/ |

| 工期 | 7ヶ月 |

| 価格 | 2400万 |

お客様のご要望

今回のリフォームで、M様からのご要望は以下の6点です。

- ●構造の安全性

- 基礎補強を実施(できればベタ基礎)

- 耐震補強(上部構造評点1.5以上を目標)

- 雨漏りや家の傾きを直し、40年安心して住める家に

- ●耐久性・防災

- 防水・断熱強化(冬の寒さや夏の暑さ対策)

- 防火仕様(外壁・窓など)

- ●健康配慮

- シックハウス対策(低ホルムアルデヒド素材の使用)

- ●高齢の母親への配慮

- 1階に6畳の母の個室を設け、バリアフリー設計

- 安全で登りやすい階段設置

- 階段を母親の個室以外の位置に配置

- ●設備と間取り

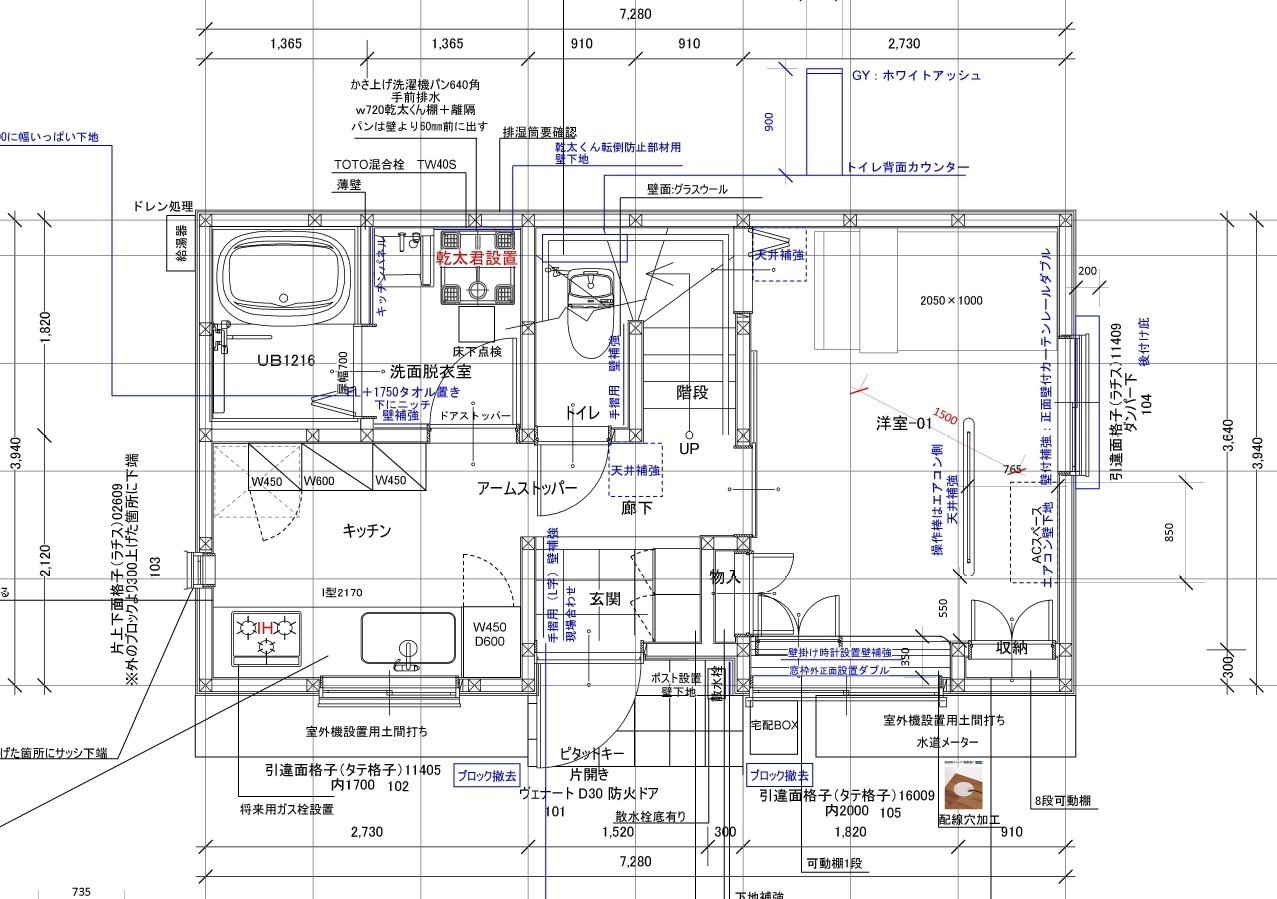

- 1階:システムキッチン、冷蔵庫、トイレ、風呂場、洗濯機、乾燥機「幹太くん」を設置

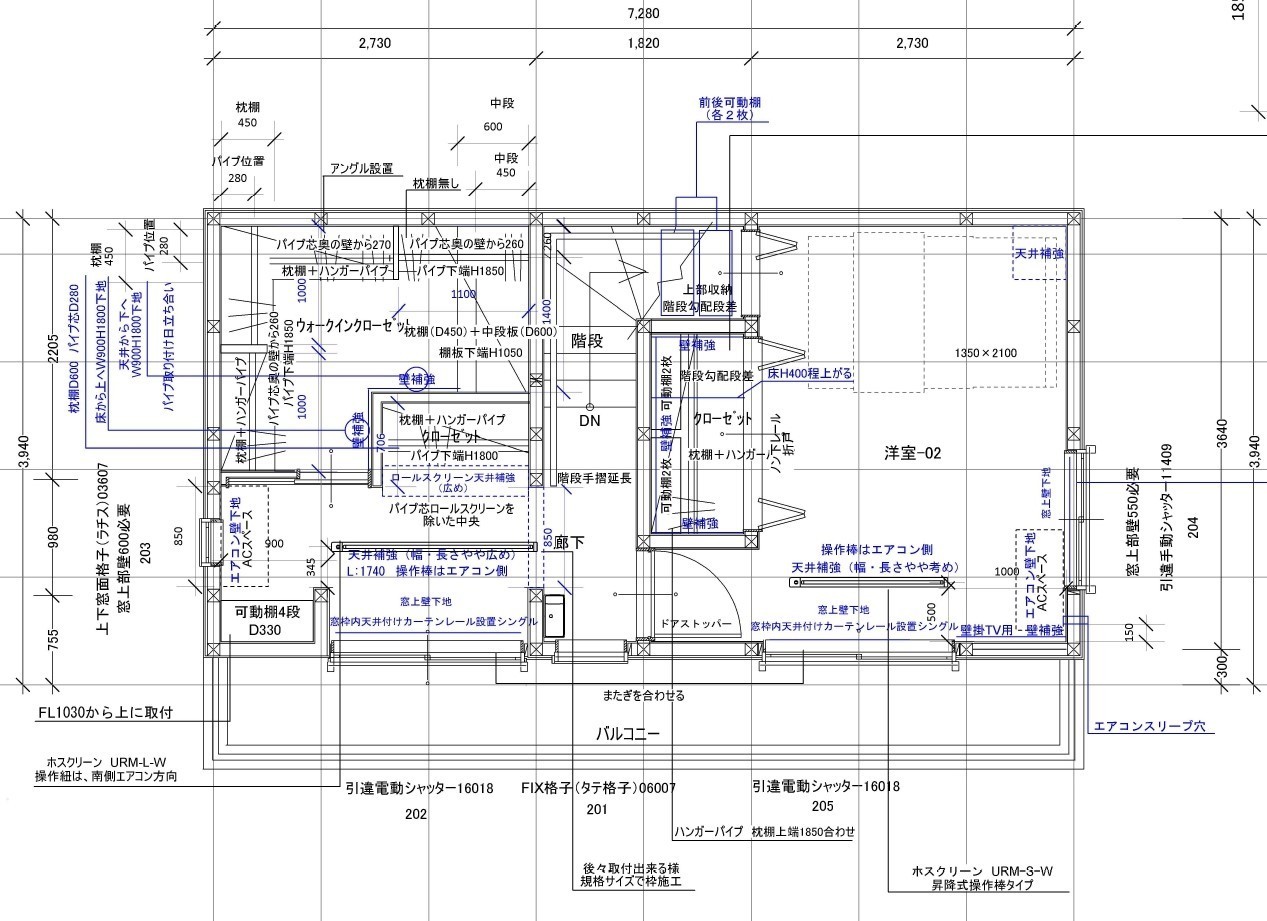

- 2階:6畳以上の個室、ウォークインクローゼット、室内干しスペース

- 2階のエアコン設置スペースの改善

- ●環境整備

- 高湿度とシロアリ対策

- 本管からの水道引き込み、新規配管配線の設置

- ●その他

- 防犯対策、メンテナンス費用の抑制

- 使える助成金の活用

プランナー 北畠より ~プランニングのポイント~

M様のリノベーションプランニングにおけるポイントは、長期にわたる快適性と安全性を確保しながら、限られた予算内で最大限の効果を出すことです。以下に重要なポイントを解説します。

1. 構造強化と耐震補強

築46年の木造住宅であるM様邸は、現行の耐震基準を満たしていない可能性が高く、特に上部構造評点1.5以上を目指す耐震補強が重要です。構造の確認と耐震補強の設計を行い、地震時の安全性を確保します。具体的には、スケルトン解体後に基礎や柱の補強、耐震金物の取り付けなどを行います。

2. 基礎補強と防水対策

長期間安心して住めるように、基礎部分の強化を実施します。特に湿気やシロアリ対策の観点から、可能であれば「ベタ基礎」に改修することで、土台からの劣化リスクを減らします。合わせて雨漏りが原因となっている部分の防水対策も徹底し、内部環境の健全性を保ちます。

3. 断熱性能の向上

現行の断熱性能では、冬の寒さや夏の暑さが室内に直接影響するため、外壁・天井・床の断熱を強化します。特に、窓周りは結露が発生しやすいため、防露サッシや断熱材の施工を行い、室内温度の安定とヒートショックのリスク軽減を図ります。また、適切な換気システムも導入し、シックハウス対策を強化します。

4. バリアフリー設計と動線の見直し

高齢の母親が1階で安全に生活できることが求められているため、1階に6畳の個室やバリアフリー設計を取り入れます。具体的には段差の解消、滑りにくい床材の採用、安全な手すり設置などがポイントです。さらに、階段を母親の部屋を通らない位置に移設し、生活の動線が快適でプライバシーも守られる設計を目指します。

5. 防火・防犯対策

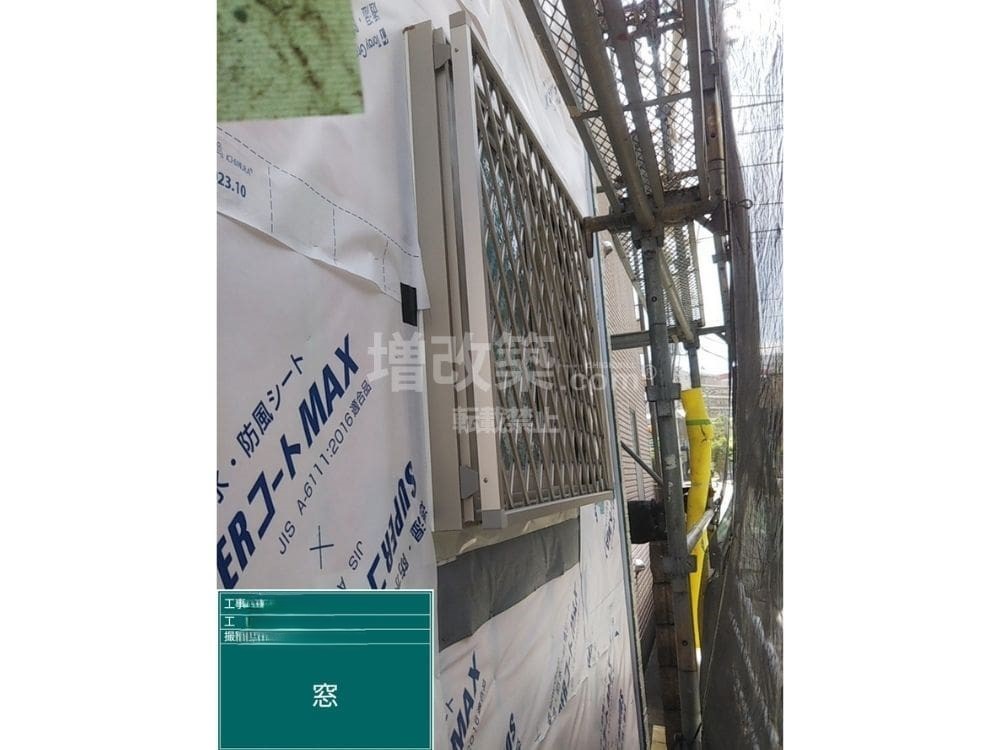

準防火地域であるため、外壁や窓などを防火仕様にする必要があります。加えて、防犯性を高めるために、二重ガラス窓やシャッターの導入を検討し、安心できる住まいを提供します。

6. 水回りのアップデートと設備の新設

生活の質向上のため、システムキッチンや風呂場、トイレ、乾燥機「幹太くん」などを1階に配置し、使い勝手の良い間取りにします。また、本管からの水道引き込み、老朽化した配管の交換を行い、将来のトラブルリスクも低減します。

7. メンテナンスコストの抑制

今後のランニングコストやメンテナンスの負担を抑えるために、耐久性の高い素材を採用します。また、助成金を活用しながら、工事費用全体を最適化することで、仮住まい費用の圧縮も図ります。

まとめ

M様邸のリノベーションプランは、家族の安心・安全・快適性を最優先に計画し、構造補強と省エネ対策、バリアフリー設計を重点的に取り入れることがポイントです。狭い土地ながらも空間を無駄なく活用し、長く住み続けられる質の高い住まいづくりを目指します。

文京区M様邸 戸建てリノベーション施工事例テーマカテゴリー

- 耐震等級3相当(上部構造評点1.5以上)リフォーム(性能向上リノベーション)

- HEAT20-G2リフォーム(性能向上リノベーション)

- HEAT20-G1リフォーム(性能向上リノベーション)

- 狭小住宅リフォーム

- セルロースファイバー仕様

- 補助金活用リフォーム

打ち合わせから着工、完成までの詳細施工事例紹介

M様邸のリノベーションは、築50年の旧耐震基準の木造住宅を現代の基準にまで高めるため、まず徹底した現場調査からスタートします。調査では以下のポイントを詳細に確認し、リノベーション計画の基礎データとします。

1. 構造上の歪みと劣化の確認

- 基礎と柱の状態:築年数を考慮し、基礎や土台部分の劣化具合を確認します。特にM様邸は湿気による腐食やシロアリ被害が懸念されるため、基礎や土台がどの程度の強度を保持しているか、また再利用可能かどうかも検討します。柱の歪みがないか、壁や窓の取り付け部に隙間が生じていないかも重要なチェックポイントです。

- 雨漏りと傾きの度合い:既に雨漏りが発生している箇所や、建物全体の傾きが影響している箇所を確認します。傾きが原因で窓や扉の開閉に支障がある場合、構造自体の歪みが進行している可能性があるため、ジャッキアップや柱補強の計画を事前に組み込みます。

2. 屋根の雨仕舞と構造的課題

- M様邸の屋根は、斜線制限を考慮して設計されたものであるため、勾配が適切に取られていない箇所や、雨仕舞(あまじまい)が不十分な構造になっています。このため、降雨時に雨水が適切に排水されず、屋根材の下部や軒先から浸水が発生しやすい状態です。新たな防水層の設置や、適切な勾配を確保するための調整も検討し、雨漏りの再発防止を図ります。

3. バリアフリー設計の検討

- M様のお母様が1階で快適に暮らせるように、調査段階でバリアフリーに関する要件も検討します。具体的には、段差の有無、床の滑りやすさ、手すりの設置場所など、生活導線上の障害がないかを確認します。また、必要に応じて階段の幅や傾斜を緩やかにし、昇降の安全性を高める工夫をプランに組み込みます。

築50年・16坪という狭小住宅を、耐震等級3と断熱等級6(BEI0.7)という高性能にまで引き上げるためには、まず解体前の段階でしっかりとした現場調査と打合せを行い、狭小リノベーションならではのリスクや特有の制約を把握することが最も重要です。

既存建物の調査とリスク診断

-

狭小住宅特有の外周確認

築50年・16坪という規模から、土地が細長かったり隣家との隙間が数十センチしかないケースが多いです。そこで、まずは外周を一周し、足場をどこに立てられるか、解体廃材の搬出経路をどう確保するかなどをチェックします。もし隣地の協力が得られない場合、手壊し解体で余分に時間と費用がかかる見込みを、早い段階で施主に説明する必要があります。 -

床下・小屋裏・基礎の簡易調査

解体前に大掛かりな調査が難しいとしても、可能であれば床下点検口や天井裏から内部を覗き、無筋基礎やシロアリ被害の有無を確認します。狭小住宅では基礎が部分的にコンクリートブロックで増改築されていることもあり、耐震等級3への改修を考えるなら早期に把握しておきたいポイントです。- 無筋基礎かどうか:鉄筋が見当たらない場合、抱き合わせ基礎補強で対応する必要がある。

- 床下湿気・シロアリ:地面がむき出しのままなら防湿対策が欠かせない。断熱工事(6章)にも影響を及ぼすため、可能な限り事前調査で状況を把握する。

打合せ:施主の要望と優先順位整理

-

耐震等級3と断熱等級6(BEI0.7)を両立する意義

他社で「基礎補強は無理」「外皮計算なんてできない」と言われた施主が、今回のリフォームで特に望んでいるのが、地震に強い家と、冬夏の暑さ寒さを大幅に改善した暮らしです。狭小住宅でも、梁補強や外壁断熱の強化を行えば実現は可能ですが、そのためには費用と施工難易度が上昇するリスクがあります。打合せでは予算配分をどこに重きを置くか、内装や設備のグレードを下げてでも性能に注力するかどうかを施主と共に優先順位を明確化します。 -

追加工事のリスクと予備費設定

解体後に基礎や柱の腐朽が判明したり、隣家との隙間が想定より狭く足場コストが上がるなど、狭小リノベならではのリスクを伝え、予備費を何%か確保する必要性を説明します。- 予算超過を最小限に抑える対策:あらかじめ「もし追加工事が必要になったら、内装や設備で調整できる部分はどこか?」を話し合い、施主との意識を揃えます。耐震や断熱は絶対に削れないラインなので、後から「ではキッチンのグレードを少し抑えましょう」といった形で対応しやすくなります。

-

プランニングとスケジュール

狭小住宅では室内スペースが限られるため、壁や柱を撤去して広いLDKを作りたい場合、逆に耐震補強を強化しなければなりません。このバランスをどう取るかがプランの鍵となります。

また、施主が工事期間中にどこに住むか、搬出・搬入のルートはどう確保するかを先に決めないと、工程が混乱しやすいです。打合せ時点で概算スケジュールを示し、「〇月に解体、〇月に基礎補強、〇月に大工・断熱工事、〇月に仕上げ…」と流れを把握してもらうことで、不安軽減につながります。 -

外皮計算(UA値・ηA値)と気密測定の取り扱い

他社が「外皮計算なんてできない」と断ったケースは、狭小住宅特有の壁面積や開口部が複雑で計算が煩雑になるためかもしれません。しかし、断熱等級6(BEI0.7)を狙うなら必ず外皮計算をして、どうすれば目標Ua値に達するのかを確かめる必要があります。- 窓のサイズ・配置:通風や採光を確保しながらも熱損失を減らすには、Low-E複層ガラスや樹脂サッシが必須となり、開口部を狭めるほどUa値改善が期待できるが施主の快適性との調整が必要。

- 断熱材や気密シート:天井や壁内に何㎜の素材を入れるかだけでなく、気密施工の精度、換気計画などが成果を左右するため、専門家が外皮計算を行ってシミュレーションする意義を説明します。

●施工前の水回り

狭小リノベーションプラン概要

基礎・構造の補強計画

-

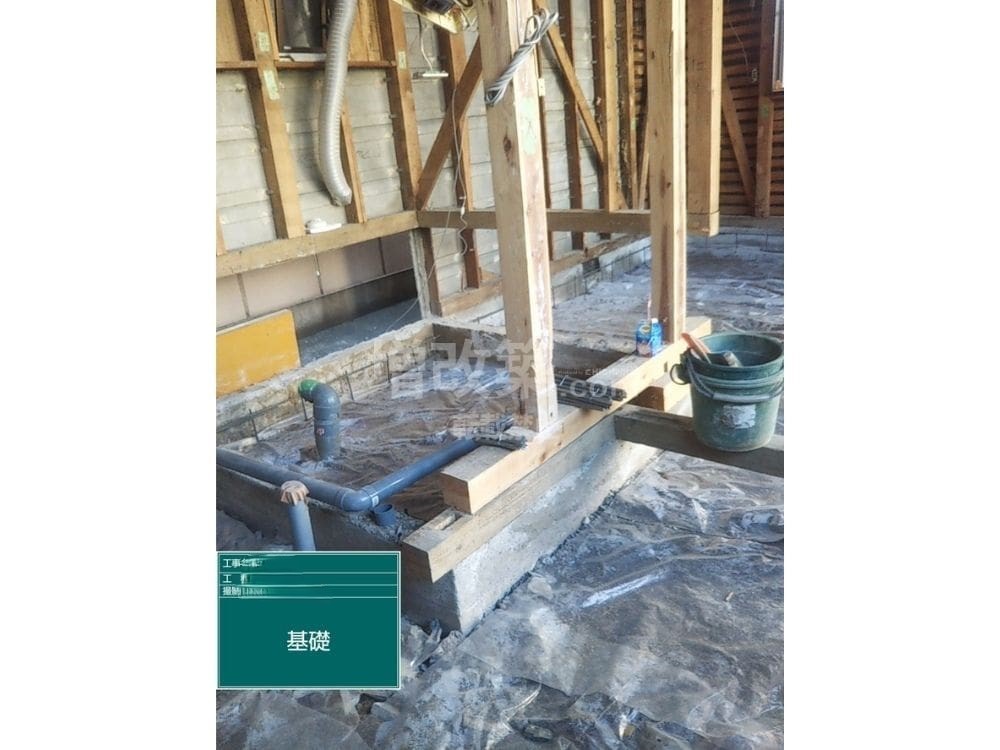

基礎補強(無筋基礎への抱き合わせ+防湿コンクリート)

解体後に無筋と判明した基礎をどうやって抱き合わせ補強するかを中心に検討します。狭小敷地では重機が入らないため、手掘りでベース部に防湿コンクリートを打設し、既存基礎にエポキシ系アンカーを挿して鉄筋を組むなどの方法が想定されます。

耐震等級3を実現するには、基礎レベルがしっかりしていないと梁や耐力壁の効果を十分発揮できないため、工期と費用はかさむものの、ここに予算を重点配分する提案を行います。 -

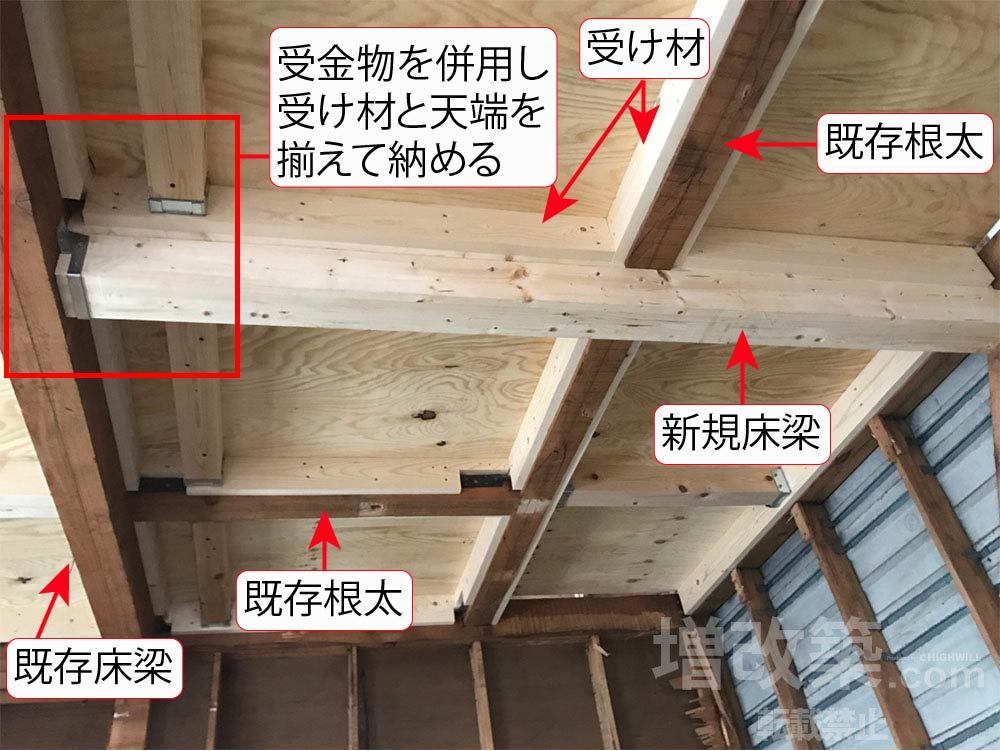

梁・柱補強と耐力壁の配置

N値算定などを用いて、どの柱をホールダウン金物で補強するか、どの壁を耐力壁(筋かい・ノボパン)にするかを再検討します。梁補強は低い天井高をさらに圧迫しないよう、抱き合わせ補強で済む箇所と新設梁を入れる箇所を分け、可能な限り室内空間を確保。こうした構造設計の部分をあらかじめプランに落とし込み、あとで解体時に見直せるよう柔軟な設計方針を立てておきます。

断熱・外皮計画

-

床断熱・壁断熱・天井断熱の組み合わせ

- 床:ミラネクストラムダ75㎜や防湿シートを活用し、床下からの湿気や熱損失をブロック。

- 壁:パラマウント硝子の太陽SUN100㎜を採用し、高密度グラスウール+気密シートで確実に壁内結露を防ぐ。

- 天井:セルロースファイバーなど吹き込み式断熱材で小屋裏に熱だまりを作らないようカバー。

狭小住宅ゆえに断熱材の厚みが居住空間を狭める懸念もあり、建物の各部位で何㎜の素材を入れればUA値が目標値に到達するかを外皮計算で検証する。必要に応じて樹脂サッシやLow-E複層ガラスを組み合わせて窓からの熱損失も抑える。

-

気密測定と換気計画

密閉化しすぎると結露や空気汚染が懸念されるため、第三種換気(24時間換気)などの導入を視野に入れ、配管や換気扇位置も事前に打合せする。狭小住宅ではキッチンや浴室が近接しているケースも多く、配管の取り回しが複雑になりやすいので、設計段階から十分なスペースを確保しておく。

間取りや設備の検討

-

限られた面積を活かすレイアウト

16坪という限られた床面積に対し、LDKや寝室、水回りをどうレイアウトするか。開放的なLDKを望むなら耐力壁の配置をどこに優先するか、可動式の仕切りを採用できないかなど、耐震との両立を考えながら決める。

スケルトンリフォームで梁や柱を一部露出させる“あらわし梁”にするかどうかはデザイン面にも影響するため、耐震補強の梁は隠したいか見せたいか施主の好みに寄り添う。 -

収納・バリアフリー要素

狭小住宅なら収納スペースをどう確保するかも大きなテーマです。耐力壁を邪魔しない位置に造作収納を作ったり、床下や小屋裏を使った収納計画を検討。万一バリアフリー性を高めるなら、段差の解消や階段勾配の緩和をどの程度実現できるか打合せで合意します。 -

追加工事の優先度

もし費用が膨らんだ場合、内装グレードをやや落としてでも耐震金物や断熱材を優先的に充実させる、といった優先順位をプランに明記し、施主と共有します。狭小だからこそ居住空間をいかに快適にするかは構造と断熱が軸になるため、施主との意識を揃えておかないと後悔を招きやすいです。

このように、「現場調査・打合せ」と「狭小リノベーションプラン概要」をしっかり固めれば、他社で「基礎補強はできない」「外皮計算なんて無理」と言われた築50年・16坪の家でも、耐震等級3・断熱等級6(BEI0.7)という高い性能を追求する道筋が見えてきます。最終的な工事費や期間は簡単には削れませんが、施主が納得して進めることで、工事途中のトラブルや後悔を最小化できるはずです。

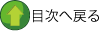

間取りの変更プラン

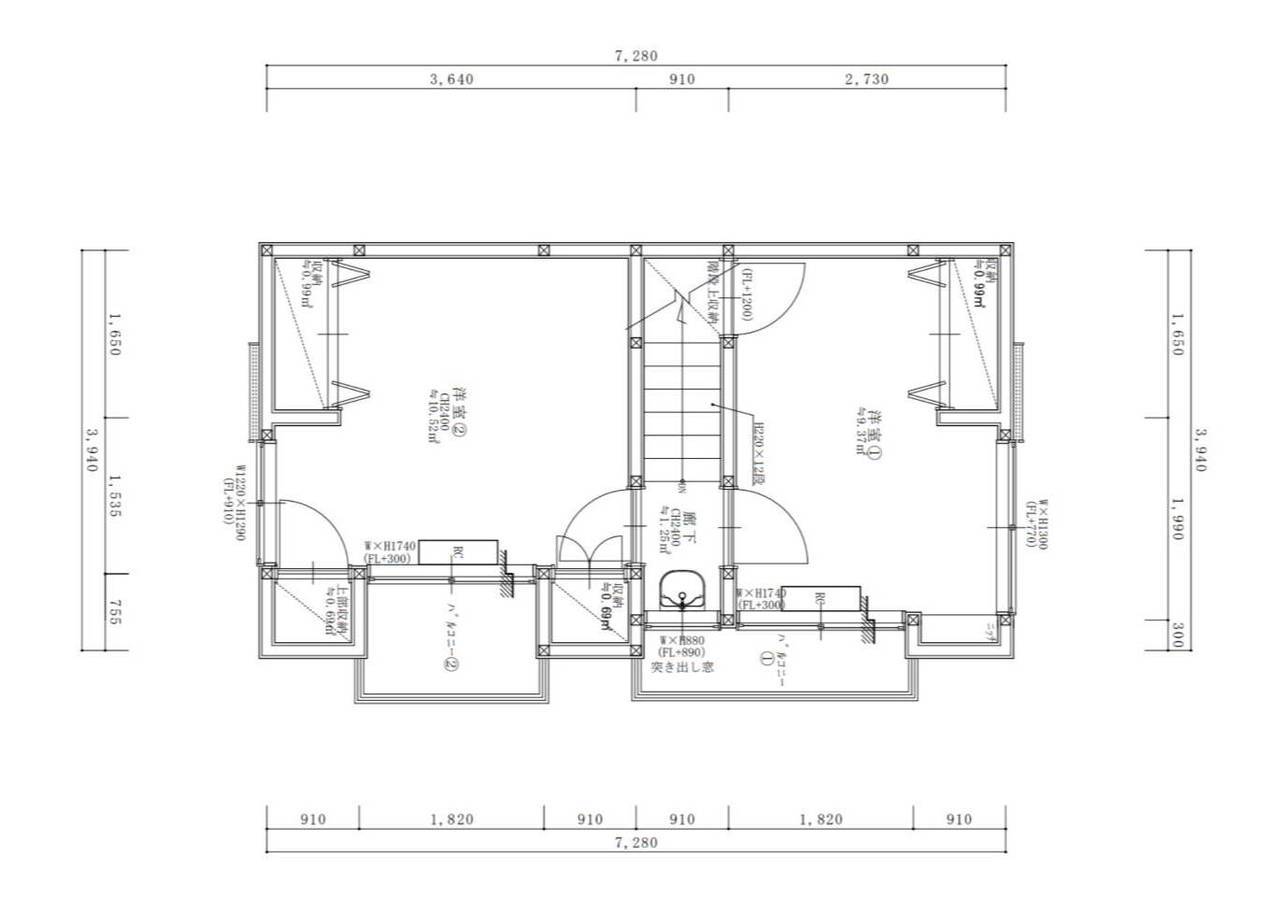

▲1階 戸建てリノベーション前平面図

▲2階 戸建てリノベーション前平面図

▲1階 戸建てリノベーション後プラン

▲2階 戸建てリノベーション後プラン

●解体は手壊し作業

築50年・16坪という小さな木造住宅を解体し、耐震等級3と断熱等級6(BEI0.7)という高い性能を実現していくためには、まず着工の初期段階である「足場・手壊し解体」と「解体後の躯体チェック」が極めて重要な鍵を握ります。狭小住宅ならではの制約(近隣との距離が極端に狭い、再建築不可で道路が細いなど)のために、解体そのものが大がかりな重機を使えず“手壊し”中心になったり、基礎や構造の想定外な部分が見えてくるかもしれません。ここでは、狭小リノベを失敗なく進めるための初動として、どのように「足場・手壊し解体」を行い、どこに注意を払って「解体後の躯体チェック」をするのかを具体的に解説していきます。

足場・手壊し解体

築50年の狭小住宅を耐震・断熱性能を大幅に向上させるためには、まず古い外壁や内装を取り除き、構造体だけを残すスケルトン状態にする必要があります。しかし、大半の狭小地では重機が入りにくく、隣家との境界が数十センチしかないなどの制約が多いため、足場の設置から解体方法まで丁寧に計画することが重要です。

狭小現場での足場計画と近隣対応

-

足場設置の困難さと対策

狭小住宅では、隣家と壁が接近しているため「足場をどこに組めるのか」という問題が生じます。通常であれば、建物全周にわたって足場を設け、防塵シートやメッシュシートを張りめぐらせて解体作業を安全に行います。しかし、境界がほとんどない場所は、隣家の敷地を一時的に借りるか、場合によっては外周の一面だけは簡易足場を使うなど、柔軟な対応が必要です。- 隣地使用許可:どうしても隣地側に足場を立てなければならない場合は、事前に隣家と協議し、書面で使用許可を得るのが望ましいです。協力してもらったお礼やトラブル時の連絡手段を確認しておけば、工事中の軋轢を避けやすくなります。

- 上部足場だけ組む方法:敷地境界に1階レベルで足場が組めない場合、2階レベルの高さから張り出すように特殊足場を組む手段もありますが、作業性が落ちる・コストが上がるなどのデメリットがあります。工事の安全性を第一に、可能な限り通常の足場を確保するのが理想です。

-

近隣へのあいさつと騒音・粉塵対策

解体工事はどうしても騒音や埃が発生しやすい段階です。さらに狭い路地だと通行人や自転車との接触事故が起こりやすくなります。対策としては以下のような点が挙げられます。- 事前あいさつ:周囲の家に工事の期間や内容、解体日時を伝え、迷惑をかける可能性を率直に説明します。粗品を配る場合もありますが、一番大切なのはコミュニケーションです。

- 防塵シートと散水:解体時に発生する粉塵を抑えるため、防塵シートを二重にする、作業前に散水してホコリが舞いにくくするなどの工夫を行います。

- 作業時間の制限:早朝・夜間の騒音を避けるため、8時~17時くらいの時間帯に解体作業を行い、近隣トラブルを最小化します。

-

安全管理と職人の動線確保

狭小地では通路自体が狭く、廃材を運び出す際に職人同士のすれ違いが困難だったり、解体材を仮置きする場所がほとんどないこともあります。結果として- 廃材を毎日少量ずつトラックへ積む

- 重機なしで手運びする

といった作業方法となり、解体が2週間以上かかるケースも珍しくありません。職人が入り乱れると事故リスクが高まるため、解体専門のチームが全量の解体を終わらせてから大工が入るなど、工程を明確に区切って管理します。

手壊し解体の具体的工程とトラブル回避策

-

重機が入らないからこそ“手壊し”

築50年の家にしては小さな建物であっても、重機を使えない環境下で人力解体を行うのは想像以上に手間と時間がかかります。内部造作(畳、フローリング、天井板など)を手作業で破砕して搬出するため、解体の進捗がゆっくりです。- 廃材の分別:リサイクル法により木材、プラスチック、金属、コンクリートなどを分別しなければなりません。袋詰めや仕分けを行いながら進めるので、スピードはどうしても落ちます。

- 筋かいや金物の取り外し:解体中に耐震金物が既設されていれば、それを外しながら構造材を崩していきます。古い増改築が入り組んでいる家では予想外に頑丈な場所があったり、逆に危険なほど弱い箇所があったりします。

-

想定外リスク:増改築の痕跡やシロアリ被害

解体が進むにつれ、過去のリフォームで不適切に接合された柱や梁(接続金物なし、突きつけただけなど)が見つかったり、シロアリがかなり奥まで侵食している土台が判明することがあります。耐震等級3を目指すなら、こうした部分を放置するわけにいかず、追加工事の必要性が浮上します。- 追加工事と予備費:当初の打合せ段階で予備費を設定していた場合は、こうした事態に備えられますが、未設定だと大きなコストアップに直面しかねません。

- 施主への説明:写真とともに状況を説明し、どう補強すれば耐震性能を確保できるか提案。シロアリ箇所は防蟻処理や補修材の注入、最悪の場合は柱や土台の交換などが必要になるかもしれません。

-

狭小リノベならではの部分解体 vs. 全解体

施工者によっては、部分解体(屋根だけ残す、外壁だけ残す)を提案する場合もありますが、耐震等級3と断熱性能アップを同時に狙うなら、ほぼ全解体(スケルトン)に近い形が望ましいです。部分解体だと、構造を追加補強しにくかったり、断熱材を隅々まで行き渡らせるのが難しくなります。

また、家が小さいからといって解体費が安くなるわけではなく、狭小・手壊しゆえにむしろ割高になる点には注意が必要です。施主には「解体費用が予想より高くても、ここで妥協すると後の基礎補強や大工工事がやりにくくなる」と説明し、理解を得ることが大切です。

このように足場の設置から手壊し解体まで、狭小住宅特有の課題が山積みですが、解体を丁寧に進めることで構造体の状態を正確に把握でき、基礎補強や大工工事を確実に実施するための足がかりとなります。

● 解体後の躯体チェック

解体作業が完了した後、建物はスケルトン状態となり、基礎・柱・梁など構造体が露わになります。ここでどれだけ正確に現状を把握し、追加の補強工事や設計変更を適切に行うかが、最終的な性能(耐震等級3・断熱等級6)を確実に実現するためのカギです。

躯体の調査項目と発見しがちな問題点

-

基礎の状態:クラック、無筋、沈下の有無

解体後に基礎表面が確認できるようになると、そこに大きな亀裂や浮き、勾配不良などが見つかることがあります。特に無筋基礎(鉄筋の入っていない基礎)は地震や不同沈下に弱く、抱き合わせ基礎補強が必須です。- 基礎と土台の接合状態:土台が基礎から浮き上がっている、アンカーボルトが切れている、錆びているなどの不具合がないかを確認。

- 湿気や白蟻:床下が土むき出しで湿度が高い場合、シロアリや腐朽が既に進行している可能性が高いです。防蟻処理や防湿コンクリートの打設が必要となるかどうかを判断します。

-

梁・柱・土台の腐朽やシロアリ食害

築50年を超える家では、浴室周りや玄関近くにシロアリ食害が集中しやすいです。梁や柱が真っ直ぐに見えても中が空洞化しているケースもあるので、打音や専門の検査で細部までチェックし、後で大工工事での梁補強や交換が必要かどうかを確定します。 -

増改築の痕跡:継ぎ足しや筋かいの欠如

以前のリフォームで柱や梁が適当に突き合わせられていたり、新旧部分の基礎が分断されているなど、“つぎはぎ”状態の増改築が発覚する場合があります。耐震等級3に見合うだけの構造を確保するには、金物や構造用合板の追加、基礎の連続化などが不可欠です。ここで現場監督や設計者が「この部分は想定よりも構造が弱い」と判断すれば、プランを再調整し、施主に追加見積もりを提示する流れが生じます。

追加補強の検討と施主への合意形成

-

写真と数値で現状を説明

解体後の状態は、言葉だけでなく写真や動画を使って施主に見せ、- 「基礎クラックはここまで走っている」

- 「柱の下端がシロアリに食われている」

- 「梁が接合金物なしでつながっている」

などを具体的に示すと、素人でも危機感と補強の必要性を理解しやすくなります。耐震計算や断熱計算にも影響が出る箇所なら、数字や図面も用いて説明すると説得力が増します。

-

追加費用と工期の調整

当初プランでは予想していなかった補強内容が出てきたら、費用と工期を再試算して施主と協議します。特に狭小リノベでは、職人が作業しにくい分、追加工事の単価が高くなるケースが多いので、適切な見積もりを提示し、施工内容を精査するプロセスが欠かせません。- 優先順位:施主にとって耐震・断熱は絶対条件だが、内装のグレードや設備機器で妥協可能か否かを再度確認し、予算内に収まるよう調整。

- 工程管理:追加補強で2~3週間ほど工期が延びるなら、住み替え先の契約や引っ越し時期に影響が及ぶため、スケジュールの組み直しが求められます。

-

耐震・断熱の実現性を高めるための再設計

解体後に「思ったより梁や柱が細く、耐震等級3を満たすには筋かいを増やす必要がある」「断熱材を入れるスペースが狭いので、より高性能な薄型断熱材を採用する」といった修正が生じることが想定されます。

設計者が再度計算を行い、UA値やN値算定をアップデートすることで、正確な施工図面を作成します。施主のニーズに合わせて間取りを微修正するケースもあるでしょう。こうした手間を惜しまずに行うことで、最終的に「他社で無理」と言われた高性能リノベを確実に仕上げられるのです。

解体後の躯体チェックは、文字通り「家の骨格がすべて見える」最後のチャンスです。ここで不具合を見逃したまま仕上げに入ると、後から修復に多大なコストと時間を要することになります。特に狭小住宅では施工難易度が高く、追加補強が出る確率も高いですが、施主との綿密な合意形成と予備費の活用、スピーディーな再設計を行えば十分に対応可能です。耐震等級3・断熱等級6という高いハードルも、この段階での徹底的な確認と補強計画が功を奏して、のちの基礎補強・大工工事・断熱工事へスムーズに移行しやすくなります。

「足場・手壊し解体」から「解体後の躯体チェック」までを通じ、狭小リノベ特有の制約や想定外のリスクをいかにマネジメントするかを見てきました。

!大事な構造部のすべてが目視可能となるスケルトンリフォーム

内部の天井・壁・床だけでなく外壁まで解体しスケルトン状態(躯体残し)にする戸建てリノベーションの最大のメリットはこのような重要な主要構造部のすべての状態が目視でわかることになります。

フルリノベーション後は、これらの構造上の弱点をすべて修正し補強することで新築と同水準、もくしくはそれ以上の建物性能をもつ構造躯体へ甦らせることが可能となります。

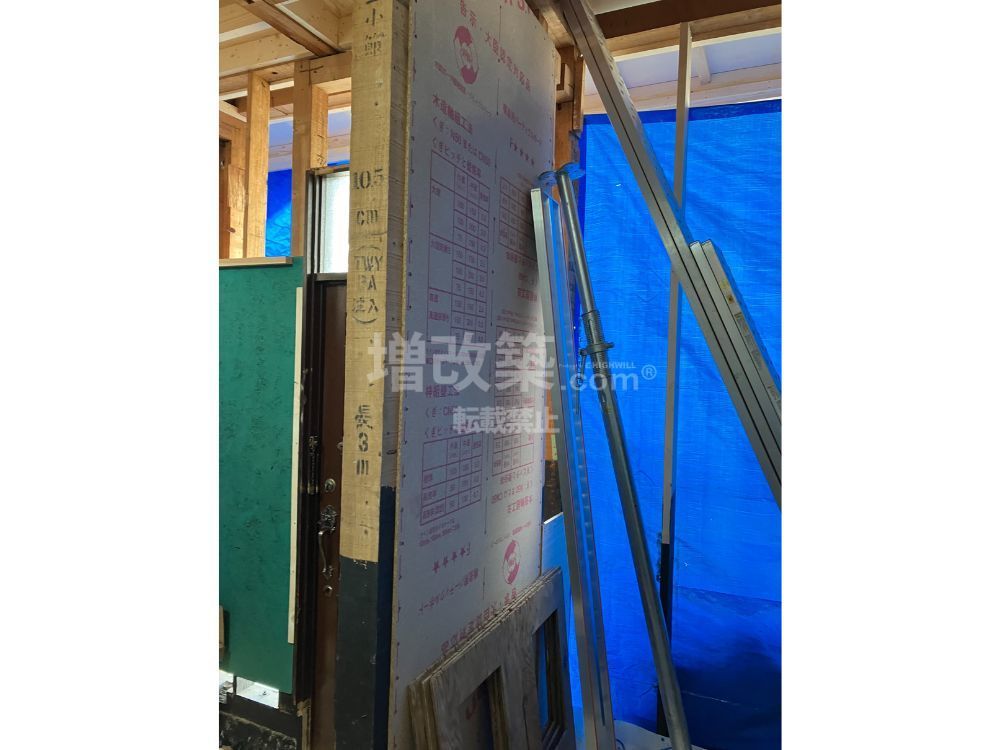

築50年・16坪の狭小住宅において、耐震等級3・断熱等級6(BEI0.7)を同時に実現するためには、基礎の安定性を確保することが最も重要な土台となります。とりわけ、古い木造住宅では無筋基礎が見つかるケースが多く、そのままではいくら上部構造(梁や耐力壁)を補強しても耐震性を高めきれません。本章では「配筋(無筋基礎への抱き合わせ基礎補強)」と「コンクリート打設+ベース部分の防湿コンクリート+炭塗装」の具体的な工程を示し、どのように耐震等級3にふさわしい基礎を作り上げるかを解説します。

配筋(無筋基礎への抱き合わせ基礎補強)

従来の木造住宅にありがちな「無筋基礎(鉄筋が入っていない基礎)」は、地震や不同沈下に対して非常に脆弱です。耐震等級3を目指すなら、既存基礎を全部撤去して新設するのが理想ですが、敷地が狭小で重機が入りにくい、大規模な解体が困難などの事情で全面改装ができない場合、「抱き合わせ基礎補強」が有効な選択肢となります。ここでは、エポキシ系アンカーを用いた配筋や既存コンクリートとの一体化手法など、抱き合わせ基礎における具体的な工程を解説します。

無筋基礎の現状把握と補強方針

-

既存基礎の状態:クラック、表面劣化、根入れ深さ

解体後の躯体チェックで明らかになる基礎のコンディションを精査し、無筋基礎のどこに亀裂があり、どの程度の深さで地中へ入っているかを確認します。築50年の狭小住宅では、基礎の根入れが浅かったり、不規則に増改築を重ねた結果、一部だけ別の材質(ブロックや石)になっていることもあります。補強の可否や工法を決めるうえで、この調査は必須です。 -

抱き合わせ補強とは

既存基礎を撤去せず、エポキシ系アンカーで鉄筋(主筋・帯筋)を挿し込み、新しいコンクリートを増し打ちして既存基礎と一体化する工法です。- メリット:大規模な撤去が不要であり、狭小地でも手掘りや小型機器を使いながら施工できる。

- デメリット:アンカーを正確に設置し、既存基礎との付着強度を確保する施工精度が求められる。また、既存コンクリートが劣化しすぎている場合は全面的に新設基礎が必要になる可能性もある。

-

足元(基礎底盤)拡張の検討

無筋基礎の幅や深さが不十分なら、新たにベース部分を増幅して地盤へ安定した力を伝える構造とします。後述する防湿コンクリートと組み合わせて、床下の湿気対策やシロアリ対策も同時に行うことがポイントです。

エポキシ系アンカー打設と配筋組み

-

エポキシ系アンカーの打設手順

a) 削孔(穴あけ):設計図で定められたピッチ(200㎜)に従い、無筋基礎へドリルで穴を開ける。深さ・径が図面とずれないように厳重な測定が必要。

b) 清掃と下地処理:穴の内部にコンクリートの粉塵や破片が残っていると接着強度が落ちるため、エアブローやブラシで徹底的に清掃。

c) エポキシ注入:穴にエポキシ系接着剤を充填し、鉄筋を挿入。はみ出る接着剤を適度に拭き取りつつ、固まるまで一定時間動かさない。気温や湿度によって硬化速度が変わるので、施工管理者がチェックしながら計画を進める。 -

配筋計画:主筋・スターラップの組み方

a) 主筋の設置:挿した鉄筋と新設の主筋を重ね結束することで、既存基礎との引抜き抵抗力を確保。無筋基礎の表面に大きな段差がある場合は、補修モルタルで平坦にしてから鉄筋を固定する。

b) 帯筋:新設コンクリートの断面を囲むように帯筋を組み、必要なかぶり厚(30~40㎜程度)をスペーサーで確保。狭小地ゆえ作業スペースが乏しく、人が配筋しにくい箇所もあるので、詳細な段取りが肝要。

c) コーナー部や立上り部:外周コーナーはクラックが入りやすいので、補強筋を多めに配置し、L型やU型の定着をしっかりと設計通りに納める。 -

検査と写真記録

配筋が完了したら、施工管理者や第三者検査員が鉄筋径・ピッチ・かぶり厚を確認し、写真記録を残します。耐震等級3を取得する場合、この段階で「配筋検査」が実施され、図面との差異がないかを厳重にチェックします。

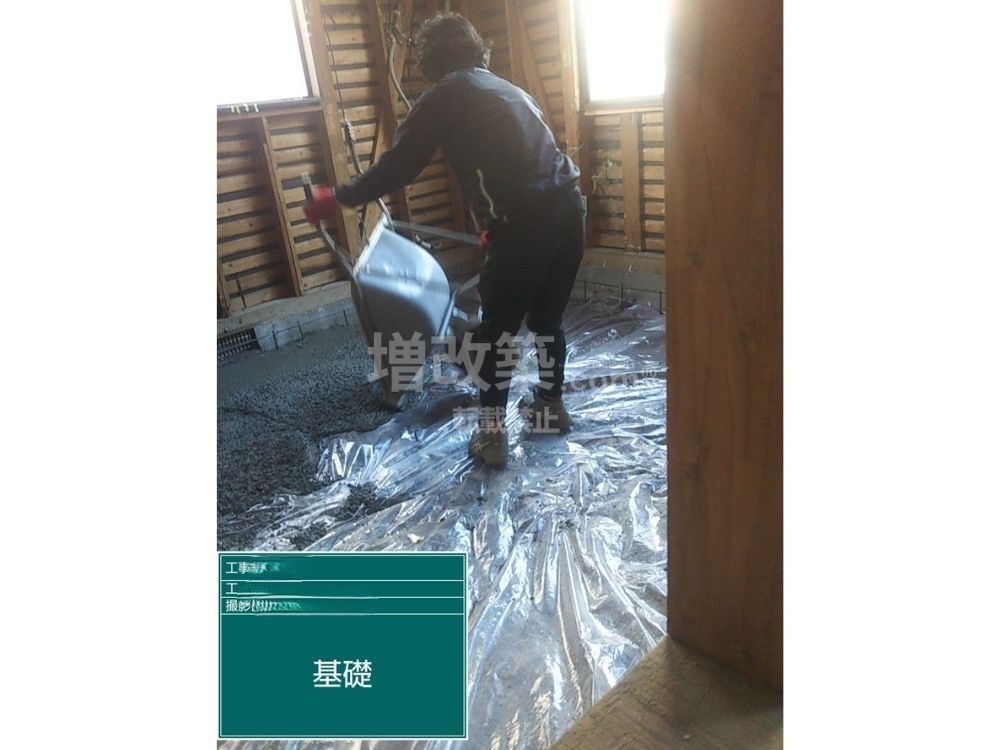

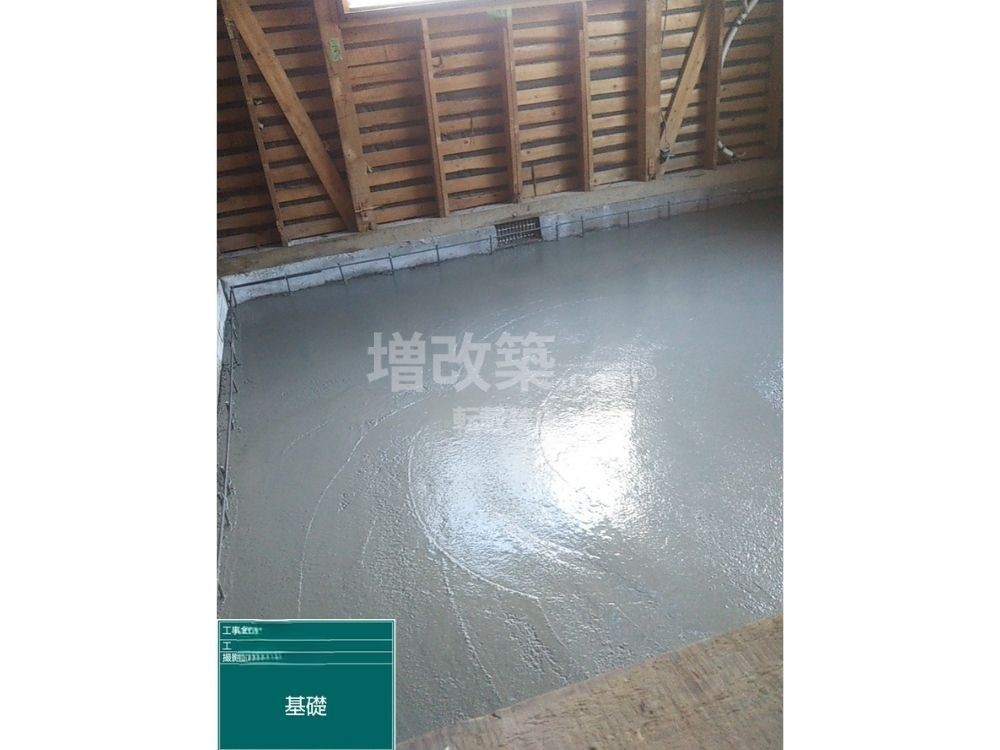

コンクリート打設+ベース部分は防湿コンクリート+炭塗装

配筋が完了したら、いよいよ新しいコンクリートを増し打ちし、既存の無筋基礎と一体化させます。狭小住宅では一輪車など労力のかかる方法が多く、施工品質を保つためには入念な準備と職人の連携が不可欠です。さらにベース部分に防湿コンクリートを設け、炭塗装を加えることで床下の湿気・シロアリ対策にも配慮します。

コンクリート打設の工程

-

レディーミクストコンクリートの品質管理

狭い路地でポンプ車を使えない場合、ミキサー車から直接バケツや一輪車にコンクリートを受け取り、建物内部まで搬入するケースが多いです。スランプ値・強度の確認を現場受け入れ検査で行い、水を加えすぎていないかに注意します。 -

打設とバイブレーター作業

a) 打設手順:配筋周りにしっかりコンクリートが行き渡るよう、狭い箇所でもバイブレーターを適切に挿入し、気泡を抜きます。作業スペースが極めて限られ、配筋が密な場合、バイブレーターを当てにくいので、丁寧に少量ずつ流し込みながら固めていきます。

b) レベリング(天端仕上げ):基礎の上端が水平になるようにヘラや定規で均し、土台を載せる位置が設計通り確保できるようにします。適度な勾配や水抜きを計画していれば、コールドジョイントや水溜まりを防ぎやすいです。 -

養生と初期強度の確保

打設後2~3日は急激な乾燥を防ぐため散水や保湿シートで養生を行い、ひび割れや強度不足を回避します。夏場の猛暑や冬場の低温だと硬化速度が変わるため、適宜保温シートや練炭、ヒーターなどを用いる場合もあります。狭小住宅の場合、スペースがない分、養生シートを張り巡らせる位置が限定的になるので、職人同士の連携が大切です。

防湿コンクリート

-

防湿コンクリートの役割

床下を土のままにしておくと湿気が上がりやすく、シロアリやカビの原因となります。そこでベース部分に防湿コンクリートを打設し、床下全体をコンクリートで覆って湿気侵入を抑制します。- 防湿シートとの併用:コンクリートを打つ前にポリエチレンシートを敷くか、打設後に床断熱(6章)を組み合わせるなど、二重三重の対策を行うほど効果的です。

- 施工順序:抱き合わせ基礎の立上りコンクリートと同時にベース部分を打設するか、別工程で床下に流し込むかは現場の都合によります。いずれにしても床下が狭い場合、職人が入りづらいため計画的に段取りを組みます。

こうして「配筋(無筋基礎への抱き合わせ基礎補強)」と「コンクリート打設+ベース部分の防湿コンクリート」を終えることで、築50年の狭小住宅でも耐震等級3の土台を作り、同時に床下からの湿気・シロアリ被害を大幅に抑えられる環境が整います。他社で「基礎補強なんてできない」と断られた案件であっても、こうした工程を丁寧に踏んでいけば不可能ではありません。

-

炭塗装(木炭や竹炭を原料とする特殊塗料)を基礎や土台に塗布することで、防虫・防カビ・消臭などの効果が期待できます。狭小住宅は風通しが悪いと床下に湿気が滞留しやすいため、炭塗装が補助的な湿気対策として有効です。

- 施工方法:防湿コンクリートが固まった後、基礎立上りとの取り合い部や床下周囲に炭塗料を塗り込みます。ローラーや刷毛を使い、ムラがないように塗装する。

- 耐久性とメンテナンス:炭塗装は半永久的というわけではなく、10~15年程度で効果が薄れるともいわれますが、防腐剤ほど刺激が強いわけではなく、自然素材に近い形でシロアリやカビを抑えられるのが特徴です。定期点検で床下に異常がなければ再塗装の必要性は低いですが、心配な施主にはアフターメンテナンスを提案すると良いでしょう。

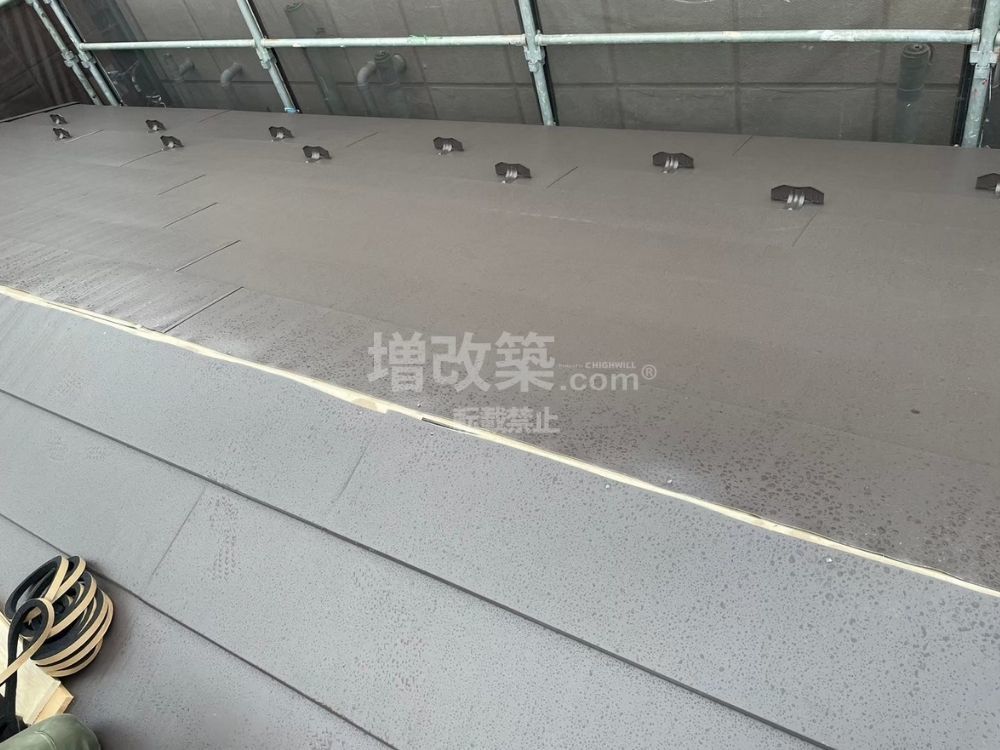

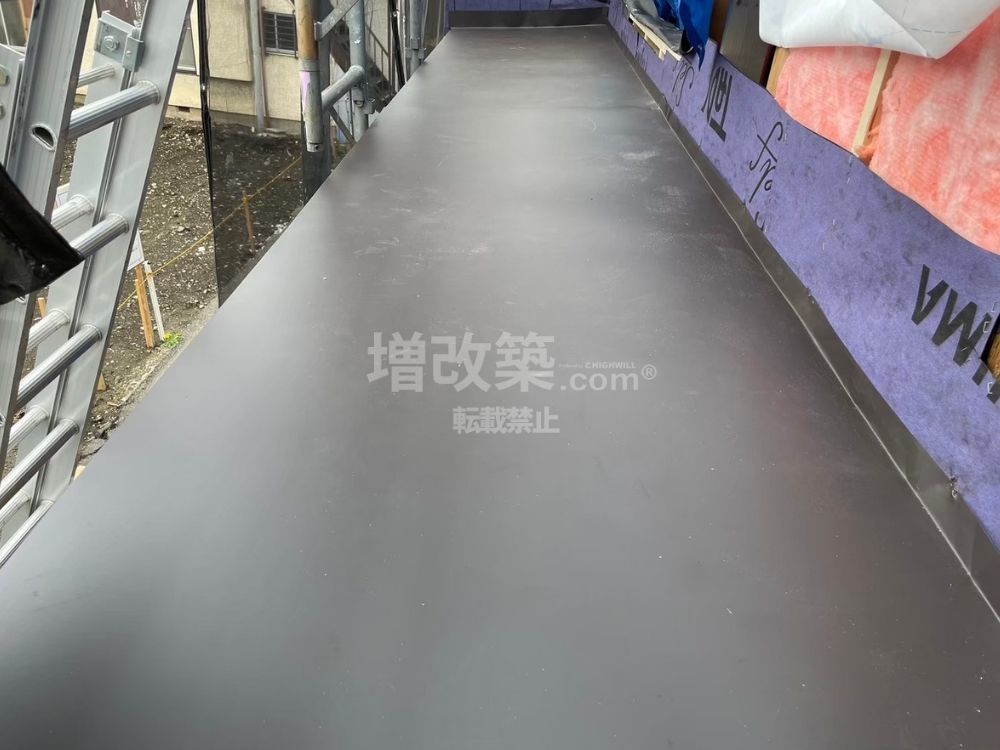

屋根カバー工法

築50年の狭小住宅において、耐震等級3と断熱等級6(BEI0.7)を同時に達成するためには、屋根の改修も見逃せない重要ポイントです。とりわけ狭小住宅では屋根面積はそれほど大きくない場合が多いものの、勾配が急だったり隣家との隙間が狭かったりして、作業性が非常に制限されがちです。ここでは、屋根を既存の状態から撤去せずに「カバー工法」と呼ばれる手法で改修する事例を取り上げ、「ルーフィング工事」と「仕上げ工事(横暖ルーフ)」を具体的に解説していきます。カバー工法は解体費や廃材処分を抑えられる一方で、施工精度や下地処理が疎かになると雨漏りや結露リスクを高める恐れもあります。ここでは、狭小住宅ならではの施工上の注意点や、耐久性・断熱性能を高めるノウハウを共有します。

ルーフィング工事

既存屋根の下地確認と下地補修

-

既存屋根材の状況チェック

カバー工法を行う前に、既存屋根材(スレート・トタン・コロニアルなど)の劣化状態を徹底的に調べます。- 割れや浮き、サビ:著しい劣化や穴開きがあれば簡易補修しておき、雨水がすでに野地板へ浸入していないか確認します。

- 棟板金やケラバ板金の浮き:釘が抜けかけている場合、しっかり打ち直しやコーキングを施して下地の安定性を確保します。

- 野地板や垂木の腐朽:解体まではしないまでも、屋根裏側から点検口や小屋裏を覗き、雨染み痕や腐朽が進行していないかをチェックします。万一あれば、この段階で補強や交換を実施しないと、新しい屋根をかぶせても根本的な問題が解決しません。

-

狭小住宅特有の作業性と足場

狭い路地で足場が組みにくい、屋根勾配が急で職人が作業しにくいなどの制約がある場合、ルーフィングの搬入・張り込みが難航します。小さく切り分けたルーフィングを何度も上げ下げしたり、施主には「解体費が抑えられる一方で作業工数が増えるため、トータルでは安くならない」ことを説明しておく必要があります。

ルーフィング材の張り込みと端部処理

-

ルーフィング材の選定

一般的にはアスファルトルーフィングが使用されますが、耐久性や耐熱性をさらに重視するなら改質アスファルトルーフィングなど高性能タイプを選ぶ場合もあります。気温差が激しい都市部では、冬の硬化や夏の熱ダレに対応した製品が施工性と耐久性を両立しやすいです。 -

張り方向と重ね代

屋根の軒先から棟に向かって重ね張りを行います。重ね代は100~150㎜ほど確保し、釘やステープルはルーフィング材を傷めないよう注意しながら留めます。- 谷部や軒先部:雨水が集中しやすい箇所は二重ルーフィングやシーラーを塗布するなどして補強し、万一の雨水逆流に備えます。

- 端部の雨仕舞処理:隣接する外壁や立ち上がりがある場合、ルーフィングを立ち上げて壁面と密着させ、コーキングや板金役物で雨水が入りにくいようにします。

-

棟・ケラバ部の雨仕舞

カバー工法の場合、棟部分は既存棟を活かす方法と新しい棟包みに入れ替える方法がありますが、いずれにしてもルーフィングが棟からはみ出したり、逆に不足して隙間ができないよう厳重に施工します。ケラバ側もルーフィングが風でめくれないよう端部処理を丁寧に行います。

ルーフィング工事が正しく行われれば、大雨や台風が来ても屋根内部への雨水侵入が極めて起こりにくくなり、耐震等級3・断熱等級6を安定的に維持するための土台が固まります。

仕上げ工事(横暖ルーフ)

ルーフィングの上に新たな屋根材をかぶせるのがカバー工法の最終段階です。本施工事例では「横暖ルーフ」と呼ばれる軽量かつ断熱性の高い金属屋根材を採用しました。横暖ルーフはガルバリウム鋼板などをベースに、断熱材や遮熱塗装を組み合わせたパネル状の屋根材で、狭小住宅のように荷重制限や耐震性能を重視する案件にぴったりです。

横暖ルーフの特長と施工手順

-

横暖ルーフの特長

- 軽量かつ高耐久:ガルバリウム鋼板を採用することで、従来のスレートや瓦に比べ軽量化が可能。建物全体の重量が減れば耐震等級3に寄与し、大地震時の倒壊リスクを下げられます。

- 断熱層・遮熱効果:製品に断熱材が貼り合わせてある、もしくは遮熱コーティングが施されているタイプが多く、夏場の屋根裏温度の上昇を抑制。築古の狭小住宅でも小屋裏の熱だまりが減り、断熱等級6の実現にプラスに働きます。

- 施工スピード:大判パネル状の部材を並べ、軒先から棟に向かって“横葺き”するため、一枚ごとの継ぎ目が少なく雨仕舞性が高い反面、勾配のきつい屋根や隅棟が多い形状では細かいカットが必要になることも。

-

施工手順

a) 軒先水切りの設置:まず軒先に専用の水切り金物を取り付け、横暖ルーフのスタート位置を固定する。ここで水平レベルを正確に出しておかないと、屋根材が斜めにズレていく原因となる。

b) 本体パネルの葺き込み:ルーフィングの上にパネルを順次敷き並べ、ビスまたは釘で固定。重ね代部分には断熱層が潰れない程度に注意しつつ、雨が差し込みにくいよう部材同士を嵌合させる。

c) 横方向の継ぎ目処理:隣接パネルとの噛み合わせを正しく行い、隙間や段差が生じないよう微調整しながら固定。もし段差ができると風雨でそこから雨水が吹き込むリスクがある。

d) 狭小現場での運搬・カット:屋根材のパネルが大きい場合、狭い路地で上げ下ろししづらいので、一枚ごとの重量やサイズを考慮し、作業効率を図る。施工中に切断する際は、火花や騒音トラブルにも配慮する。

役物・棟板金の取り付けと最終点検

-

棟包み・隅棟・ケラバ役物の納まり

- 棟包み:屋根の最上部(棟)に取り付ける板金で、雨水や風が吹き込みにくいようにカバーする。既存の棟板金を撤去して新たに設置するパターンが多く、釘の打ち込みピッチやビスのサイズを製品マニュアルどおりに行うのが重要です。

- ケラバ(屋根端):横暖ルーフの端部をケラバ水切りで巻き込み、風でめくれ上がらないようビス留めを厳重に行います。狭小地だとケラバ近くでの作業スペースが取れない場合、職人が隣家側から作業できず、内部から乗り出して作業するなど工程管理が特に難しくなります。

-

最終点検と足場解体

仕上げ工事が終わったら、足場を解体する前に屋根全体を巡回し、- ビスや釘の打ち忘れや浮き

- 接合部の隙間、棟板金のぐらつき

- パネルの傷や塗装の剥がれ

をチェックします。足場がないと修理が難しくなるため、この点検を怠ると後々大きな手間になるでしょう。

屋根カバー工法が成功すると、既存屋根を大きく撤去する必要がなく、工期と費用の面で施主にメリットがあります。同時に「軽量化」「断熱効果」という面でも、狭小住宅の耐震補強(耐震等級3)や断熱性能向上(断熱等級6)に寄与します。ただし、下地処理とルーフィング、そして役物納まりを徹底的にこだわらないと、施工不良が起きた際に雨漏りや結露で室内環境が台無しになるリスクがあります。

以上のように、第4章では「屋根カバー工法工事」としてルーフィング工事から仕上げ工事(横暖ルーフ)までのプロセスを整理しました。

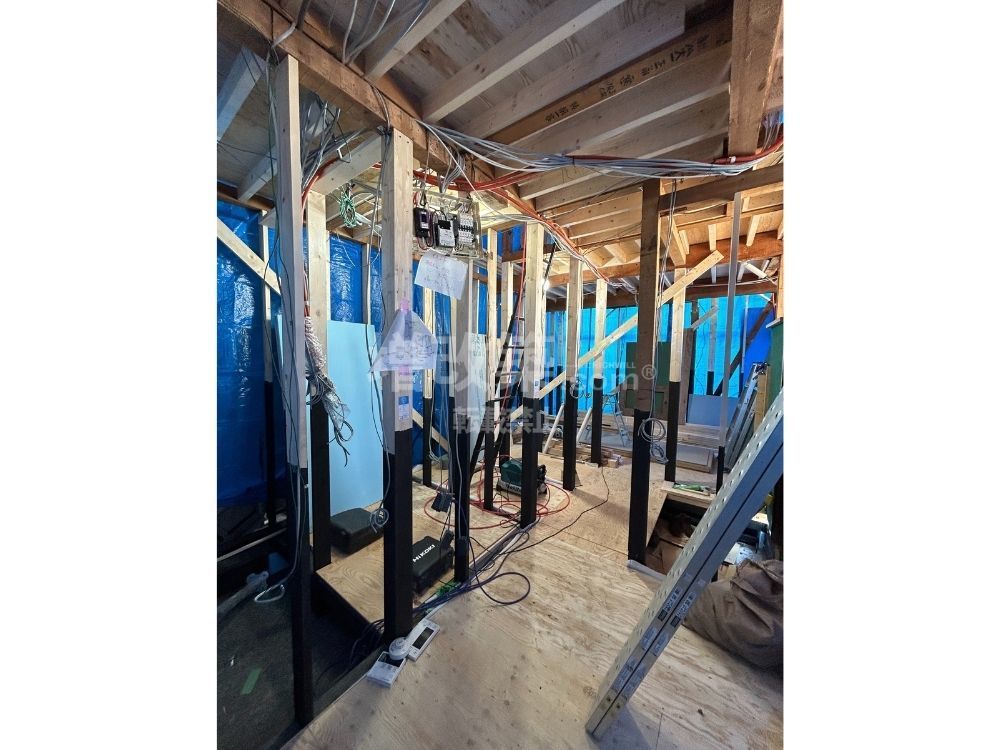

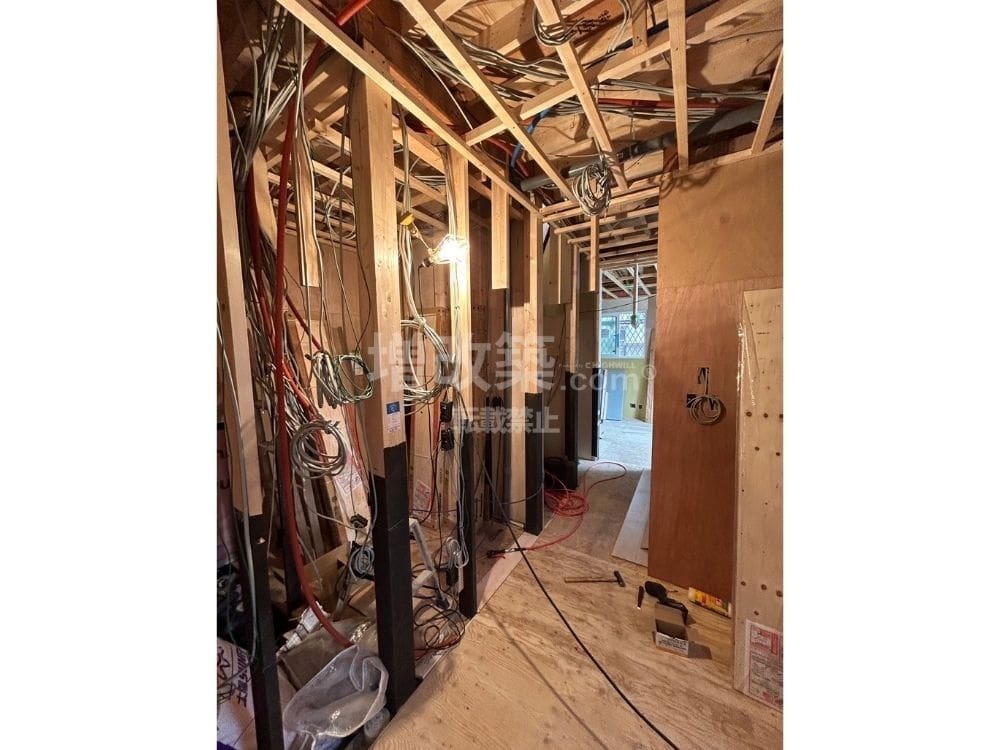

第5章:大工工事

章の概要:

築50年・16坪という狭小住宅において、耐震等級3・断熱等級6(BEI0.7)という高水準を同時に実現するためには、基礎(3章)や屋根(4章)とともに、躯体を支える大工工事も欠かせません。本章では、梁補強・N値算定に基づく耐震金物の設置・耐力壁の設置といった工程を中心に、木造リノベーションの“骨格”をしっかり強化していく方法を解説します。狭小住宅ゆえに限られたスペースで梁をどう補強し、金物を取り付けるか、また居住空間を確保しつつ耐力壁を配置するにはどうすれば良いのかが、本章の注目ポイントとなります。

章の目的:

- 梁補強や耐震金物、耐力壁といった構造補強の要点を学び、築古物件でも耐震等級3を達成できる具体的な工法を理解する

- 狭小住宅特有の制約(スペース不足、増改築の痕跡など)を踏まえ、どのように補強計画を実行すべきかを把握し、読者自身のリノベ計画に応用してもらう

- この大工工事が、後の断熱工事や造作工事へスムーズにつなぐ“ミッシングリンク”になっていることを認識し、全体工程を見渡せる視野を持つ

5.1 梁補強

セクションの概要:

木造住宅の梁は、建物の垂直荷重や地震時の水平力を支える重要な部材です。築50年の古家では、当初の設計が甘かったり、増改築で梁や柱が適当に突き合わせてあるケースもあるため、耐震等級3を狙うなら梁補強は必須の工程です。本セクションでは、梁補強の具体的な方法(抱き合わせ梁・鋼材補強など)と、狭小住宅ならではの制約をどうクリアするかを説明します。

このセクションが章の中で果たす役割は、読者が「家の骨組みをどう強くするか」を具体的に理解し、耐震性能向上の鍵となる梁補強がリノベ全体でどう機能するのかを把握することです。

5.1.1 既存梁の状態調査と補強方針

-

増改築の痕跡と梁の寸法不足

解体後の段階(2章)で、梁が本来のスパン(支点間隔)に対して断面寸法が足りなかったり、途中で接合しているなど、築古物件ならではの問題が顕在化します。狭小住宅だからといって負荷が少ないわけではなく、むしろ空間効率のために梁を細くしていたり、長年の使用でたわみが生じていることも少なくありません。- 施工時代の違い:昭和40~50年代の木造は特に補強金物が少なかったり、適当な増改築で梁が継ぎ足されている事例も多いです。

-

梁補強の基本アプローチ

a) 抱き合わせ梁(添え梁):既存梁の横に同サイズか、あるいは上位サイズの梁(集成材・無垢材など)を重ねてボルトで連結する工法。現状梁が弱い・腐食しているが完全に取り替える余裕がない場合に有効です。

b) 鋼材(アングル・H鋼)補強:木材だけでは断面が不足するとき、梁の側面や下側に鋼材を当ててボルト締結し、剛性を高める。居室の天井高さを確保したい時に有効ですが、鋼材が露出してインテリアに影響する場合は化粧カバーなど検討が要ります。

c) 梁交換:腐朽やシロアリ被害が深刻で、既存梁が使い物にならない場合は、新規梁を入れて架け替える。狭小住宅では柱や壁を外さなければ入替できないこともあるので、計画的な工程管理が必要。 -

狭小住宅特有の運搬・施工制限

大型の梁材を搬入するスペースがなかったり、階段や開口が狭いなど、重い材を持ち込むだけでも一苦労です。そのため、集成材を複数本に分割し、現場で繋ぎ合わせたり、分割した鋼材をボルト締結するなど、“現地組立”の方法をとる場合が多いです。- 足場と連携:梁補強を大掛かりに行う場合、屋内だけではなく屋根面や外壁面からクレーン・ホイストで吊り込むことも検討するが、狭小地では通路がないなどの理由で難しい場合が多いです。

5.1.2 添え梁・鋼材補強の具体的施工

-

アンカーボルト・ボルト締結

a) 添え梁(抱き合わせ):既存梁と新規梁を密着させ、等間隔で穴を開けボルトやコーチスクリューを通します。座掘りしてボルトナットが埋め込まれる形にするなど、仕上がりをフラットにする工夫も必要。

b) 鋼材補強:角鋼(アングル)やH鋼を梁の下部に取り付け、L型金具や溶接プレートを使ってボルト締結し、曲げ強度を高める。注意点として、鋼材と木材の熱膨張率の違いを吸収するために座金を多めにしてクッションを確保する場合もあります。 -

挿入梁(根太・床材をめくる)

場合によっては梁を新たに通すため、床を部分的にめくって根太を外し、既存梁の間に挿入する工法もあります。こちらは大掛かりですが、部屋のレイアウト変更に伴い梁を追加する時や、大きな吹き抜けを作る際に耐震性能を確保するために行うことが多いです。 -

接合金物の防錆・防腐対策

湿度の高い場所や結露リスクのある箇所では、金物が錆びてしまうとせっかくの補強効果が落ちます。防錆塗料を塗ったり、ステンレス製のビスやアンカーボルトを使うなど、状況に応じて材質を選ぶことが大切です。

梁補強が完了すれば、水平力や垂直力に対する強度が大幅に向上し、耐震等級3を目指すうえでの大きなハードルを一つクリアできます。

N値算定に基づく耐震金物の設置

木造住宅の耐震性を数値化する方法の一つに「N値計算」があります。梁や柱、筋かい、接合部などにどれだけの力がかかるかを算定し、その結果に基づいて金物の種類(ホールダウン金物、柱頭・柱脚金物、筋かい金物など)や取り付け位置を決定します。

N値算定の基礎と金物選定

-

N値算定とは

簡単に言うと、建物各部に作用する水平力(地震・風)を壁や接合部がどれだけ負担するかを数値で割り振りし、必要な耐力を満たすよう壁量や金物を配置する考え方です。耐力壁・柱・梁といった構造要素を計算にかけることで、どの箇所にどれほど強力な金物が必要かが明確になります。 -

金物の種類

a) ホールダウン金物:柱が土台や梁から引き抜かれないように上下を緊結する。耐震等級3を目指すなら、特に隅角部や開口部付近の柱には高強度のホールダウンが求められる。

b) 柱頭・柱脚金物:柱と梁(柱頭)や柱と土台(柱脚)を金物で強固に固定し、地震時のズレや浮き上がりを防ぐ。

c) 筋かい金物:筋かい(斜め材)の両端をしっかり接合し、せん断力に対して壁が耐えられるようにする。L型プレートや専用金具が多用される。

d) 接合金物(羽子板ボルトなど):梁同士の仕口や、梁と柱の接合部を金具とボルトで固定する。既存の仕口だけでは強度不足がある場合に追加する。 -

狭小住宅ならではのポイント

スペースが限られ、壁量を増やそうにも間取りが自由にならないケースが多いです。そのため、N値算定で必要壁量が不足するなら、筋かい付きの耐力壁や構造用合板を集中的に配置し、かつ強力な金物で接合部を補強して“密度”でカバーすることが多いです。室内側に張り出す金物が邪魔にならないよう、開口計画や内装下地を工夫します。

金物取り付けと検査

-

取り付け手順

a) 既存柱・梁に下穴:金物を固定するため、ボルトやビスを打つ位置に下穴をあけ、割れや極端な欠損を防ぐ。

b) 座掘り・埋め込み:ホールダウン金物などは柱の側面に座掘りして金物が露出しないように収める場合もあるが、狭小住宅だと内装スペースを確保するため極力金物を面一(フラット)にするようにする。

c) 適切なビス・ボルト:指定の種類・長さ・太さのビスやボルトを使い、施工マニュアルどおりの本数を留める。少しでも省略すると耐力計算が狂うので注意が必要。 -

施工検査と写真記録

耐震改修の一環であれば、第三者検査や行政の補助金申請向けに写真記録を残すことが多いです。各金物が設計図通りに取り付けられているか、ビスやボルトの本数は合っているか、緩みがないかなどを現場監督が厳しくチェックします。- 補助金や減税を受けるには:耐震診断や計算根拠、金物の施工写真が必須の場合があり、後から「写真を撮り忘れた」などがないようにする。

-

内装仕上げとの連携

金物を設置した後、内装材(壁ボードなど)を貼る段階で出っ張っている金物が邪魔をすることがあります。狭小住宅ではわずかな凸凹が室内スペースに大きな影響を与えるので、初めから“埋め込み式”にするか、造作下地で隠すなどプランを立てておくとスムーズです。

N値算定に基づいた耐震金物の設置が完了すれば、建物全体の耐震性能が数値的に裏付けられ、耐震等級3を目指すための大きなステップをクリアできます。

耐力壁の設置

耐力壁(筋かい+構造用合板など)は、水平力(地震・風)に抵抗するための主力要素です。大工工事の終盤に、N値算定で必要とされた壁量を確保するために設置します。狭小住宅では壁を増やせば室内が窮屈になるため、どの部屋をどの程度壁にするかのバランスが重要です。

-

釘ピッチと端部補強:合板を柱や梁、土台に留める釘の間隔が設計上の耐力に直結します。誤って釘の打ち忘れやピッチ間隔のズレがあると、せっかくの壁が弱くなります。

これらの工程を踏むことで、築50年の狭小住宅でも耐震等級3相当の頑強な骨格を完成させられます。梁補強が上部を支え、N値算定で決めた金物と耐力壁が各方向の水平力に対抗し、基礎補強とも連動して、建物全体の安定度が大幅に向上します。大工工事が終われば、次は断熱工事や外壁工事などで居住性能をさらに高めるステップへ移っていきます。

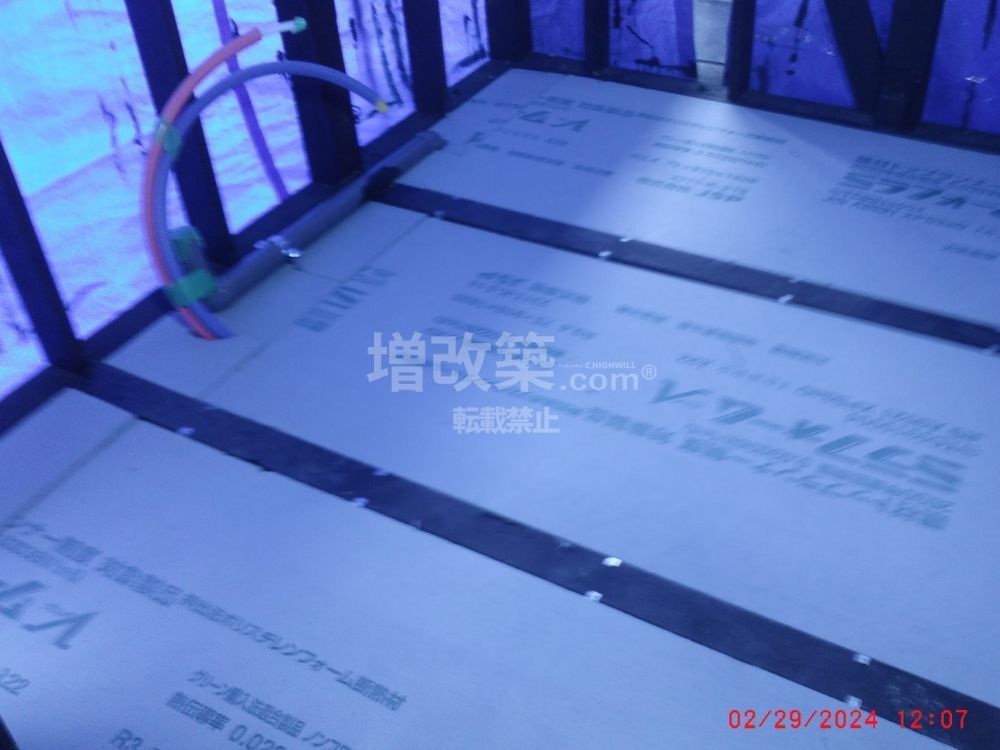

築50年・16坪という狭小住宅でも、断熱等級6(BEI0.7)を実現すれば、夏の暑さや冬の寒さに悩まされる生活を大きく改善できます。本章では、床断熱・壁断熱・天井断熱という3つの領域にわたる工事を解説します。具体的には「床断熱(ミラネクストラムダ75㎜)」「壁断熱(パラマウント硝子の太陽SUN100㎜)」「天井断熱(セルロースファイバー)」といった材料をどのように施工し、狭小住宅特有の空間制約をどう乗り越えながら高断熱化を進めるかを示します。

床断熱(ミラネクストラムダ75㎜)

床下からの冷気や湿気を遮断することは、築古住宅で快適に住むための第一歩です。ミラネクストラムダ75㎜は、押出法ポリスチレンフォームの高性能断熱材の一種で、断熱性だけでなく施工性にも優れています。

床下環境の整備と材料選定

-

基礎補強+防湿コンクリートとの連携

先に施工された基礎補強でベース部が防湿コンクリートや炭塗装を施してある場合、床下の湿気が大幅に減少しているため、断熱材が長持ちし、カビやシロアリリスクも低く抑えられます。ミラネクストラムダを敷き込む前に、床下配管や配線など他の工事が邪魔しないよう、工程を整理する必要があります。 -

断熱材(ミラネクストラムダ)の特性

- 高い断熱性能:押出法ポリスチレンフォームは熱伝導率が低く、同じ厚みのグラスウールより断熱性が高いケースが多いです。

- 施工性:カットしやすく、端部を揃えやすい。狭小住宅の場合、床下作業がきわめて窮屈になるため、軽くて加工しやすい素材が重宝されます。

- 難燃性・吸水率の低さ:床下は湿度や結露が発生しやすい場所。押出法ポリスチレンフォームは吸水率が低いので、多少湿気があっても性能低下が最小限で済みます。

注意点

-

気密シートとの組み合わせ

ミラネクストラムダの表面に気密シートを貼り重ねて、根太や断熱材との隙間から空気が漏れないようにする工法もあります。床下からの外気が入り込まないよう、一枚のシートで連続した気密層を形成すると、断熱効果が一段と高まります。- ジョイント部のテープ処理:シートを複数枚使う場合は、重ね代を充分に確保し、気密テープで目張りして空気の逃げ道を塞ぎます。

- 配管との取り合い:給排水管やガス管が貫通する箇所は、シートや断熱材を切り欠き、気密パッキンやコーキングで処理する。狭小住宅では配管が集中しがちなため、この取り合いが多く発生します。

-

床下点検口と通気対策

床下点検口を設ける場合、その周囲も断熱処理が必要です。点検口の蓋に断熱材を貼るか、断熱性の高い既製品の点検口を使用します。- 必要最小限の通気:防湿コンクリートが敷かれた床下では外気を極力シャットアウトしても問題ありませんが、地域の気候や設計思想によって基礎パッキン工法で通気を確保する場合もあります。耐震改修と断熱改修の兼ね合いで、どの程度の通気が必要かを検討するのがベストです。

床断熱が完了すると、底冷えが激減し、冬場でも足元が暖かく過ごせるようになります。上部の断熱工事(壁・天井)とも連動して、住宅全体の保温効果が飛躍的に向上する見込みです。

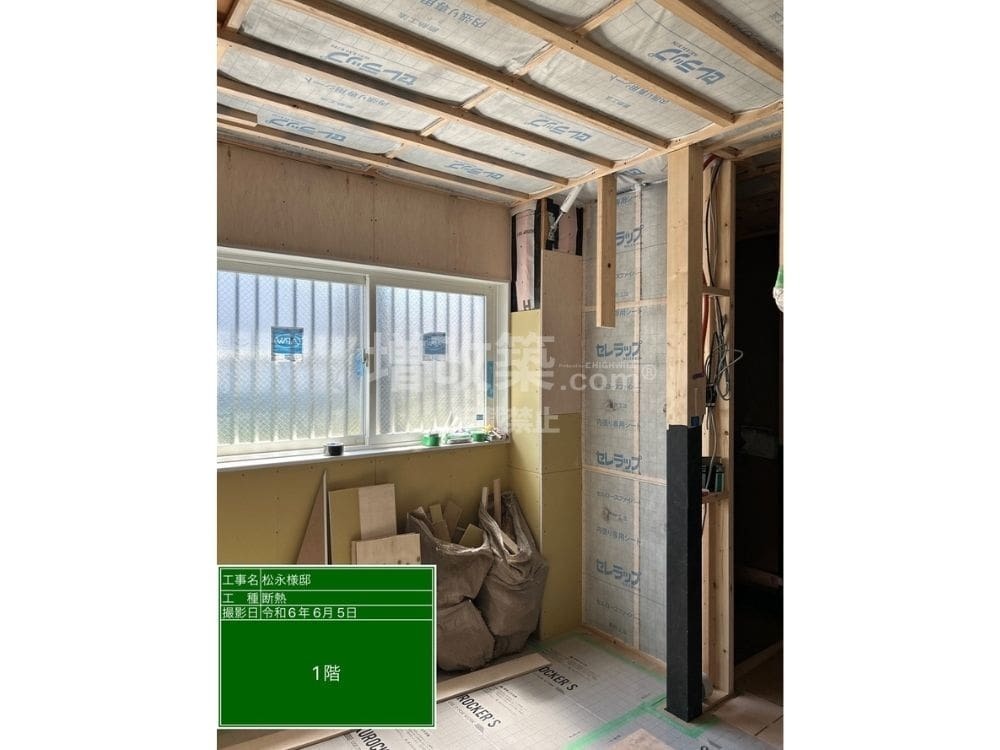

壁断熱(パラマウント硝子の太陽SUN100㎜)

壁断熱は外気との接触面積が最も広いため、断熱等級6を達成する要となる工程です。M様邸では、パラマウント硝子の太陽SUN100㎜という高密度グラスウール系の断熱材を採用しました。狭小住宅でスペースを節約しながらも、十分な断熱性能を確保し、壁内結露を防ぐ施工ポイントを解説します。

グラスウール断熱材と気密の重要性

-

パラマウント硝子の太陽SUN100㎜の特長

- 高い断熱性能と難燃性:グラスウールなので火に強く、空気を多く含む繊維構造で熱伝導率を低減。

- しなやかさと施工性:硬質ウレタンなどに比べ柔らかく、狭小住宅の不規則な壁下地にもフィットしやすい。ただし押し込み過ぎると性能が落ちるため厚みを均一に保つ工夫が要ります。

-

気密シートと防湿対策

a) 室内側への気密シート:グラスウールは湿気を通しやすいため、室内側に防湿気密シートを貼って結露を防ぎます。断熱材とシートの間に隙間ができると、そこから冷気が回り込み結露リスクが高まるので、隙間なくピッタリ貼るのが鉄則です。

b) テープ処理とコンセントBOX対策:シート同士の重ね代をテープで貼り、コンセントやスイッチボックスがある部分もシートを切り欠いて気密パッキンを使うなどの細やかな処理が必要。狭小住宅の壁厚は限られるため、設置スペースを慎重に計画しないと「電気配線が入りきらない」といったトラブルが起こりがちです。

施工順序と要点

-

柱間への断熱材挿入

a) 寸法合わせ:柱や間柱との間隔を測り、太陽SUNをサイズカット。厚み100㎜をぎゅっと押し込むと性能が下がるので、柱間の幅より数㎜大きめに切って“フワッ”と入れるのがコツです。

b) 留めピン・ステープル:垂直にズレ落ちないようタッカーやステープルで軽く留めることがありますが、過度に圧縮しないよう注意。

c) 配線・配管との取り合い:壁内を走る電気配線や給水管が多い場合、断熱材を切り欠くか、配線スペースを確保してから断熱材を詰める方法をとります。 -

気密シート貼りと開口部処理

- 窓・ドア枠:開口部の周囲は隙間が生じやすいので、断熱材をしっかり詰めたうえでシートを巻き込み、専用テープで固定します。

- 角や継ぎ目:天井や床との取り合い部分、コーナーはシートがたわみやすいので、シワを伸ばしながらテープでしっかり圧着。

- コンセントボックスの気密BOX化:壁内にコンセントBOXを埋め込む場合、気密性を保つために専用の気密BOXを使う、もしくはシート上にフランジで固定して空気の通り道を遮断する。

-

検査と写真記録

グラスウールが柱や間柱に均一に入っているか、隙間や押し込み過ぎがないかを現場監督がチェックし、写真を撮ります。断熱等級6を目指すなら、Ua値(外皮平均熱貫流率)の計算とも関連づけて「設計通りの厚さと施工精度」を確認することが重要です。

壁断熱が完成すれば、外部との熱のやり取りが大幅に減り、夏は外の熱気が入りにくく、冬は暖房の熱を逃がしにくい室内環境が期待できます。

天井断熱(セルロースファイバー)

天井断熱は、住宅の上部からの熱損失を抑える要となります。築古の狭小住宅では、小屋裏が狭く、施工スペースが極めて限られることが多いです。セルロースファイバーを吹き込み式で充填することで、細かい隙間までカバーし、断熱効果を最大化するメリットがあります。

セルロースファイバーの特長

-

高い断熱性と吸音性

セルロースファイバーは古紙を原料とした断熱材で、繊維が複雑に絡み合い空気を多く含むため、高い断熱性能と吸音効果を両立します。吹き込み式なので梁や隙間を埋めやすく、狭小住宅の複雑な小屋裏形状にもなじみやすいです。 -

調湿性と防虫処理

一般的にセルロースファイバーにはホウ酸などが添加され、防虫・防カビ効果を持ちつつ、繊維が適度に湿気を吸放出する調湿性を持ちます。湿気が溜まりやすい小屋裏を結露から守りやすい利点がありますが、施工後に十分な換気が確保されないと、逆に湿気が抜けにくい場合もあるため、換気計画が大切です。

施工手順と仕上げ

-

下地準備とブローイング機材

a) ブローイング工法:セルロースファイバーを機械でホースに送り込み、天井裏へ吹き込む施工方法が一般的です。狭小地では機材を置くスペースやホースの取り回しが制限されるため、工程管理が要となります。

b) シートで囲いを作る:梁間に不織布や気密シートを貼ってセルロースがこぼれ落ちないようにし、一定の厚みを確保。吹き込み量を管理し、ムラなく充填することがポイントです。 -

隅部・配管周りの処理

小屋裏に通る電線や換気ダクトがある場合、その周囲を丁寧に区画し、セルロースが漏れ出したり配管を圧迫しないよう留意します。熱源となる照明機器やダウンライト付近は、発熱や火災リスクを低減するため専用カバーやクリアランスを設けることが一般的です。

こうして床・壁・天井の三位一体で断熱を行うことで、築50年の狭小住宅でも外気との熱交換を大幅に抑え、冬の暖房効率や夏の冷房効率を格段に高めることができます。さらに前述の耐震補強や基礎補強とも組み合わせれば、もはや新築を超えるレベルの安全性と快適性を狭い敷地でも実現できるのです。

東京都文京区M様邸 断熱データ

| 場所 | 製品 | 断熱グレード |

|---|---|---|

| 床断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム JSP ミラフォームラムダ 75mm | F(熱伝導率0.022W/(m・K)) |

| 壁断熱材 | 高性能グラスウール パラマウント硝子 太陽SUNR 105mm | C(熱伝導率0.035W/(m・K)) |

| 天井断熱材 | セルロースファイバー 吉水商事ファイバーエース 105mm/200mm | B(熱伝導率0.043W/(m・K)) |

| 玄関ドア | YKKAP ヴェナートD30防火ドア D2仕様 | B(熱還流率 Uw2.3以下) |

| サッシ | YKKAP APW330 樹脂窓 | S~A(熱還流率 Uw1.5以下) |

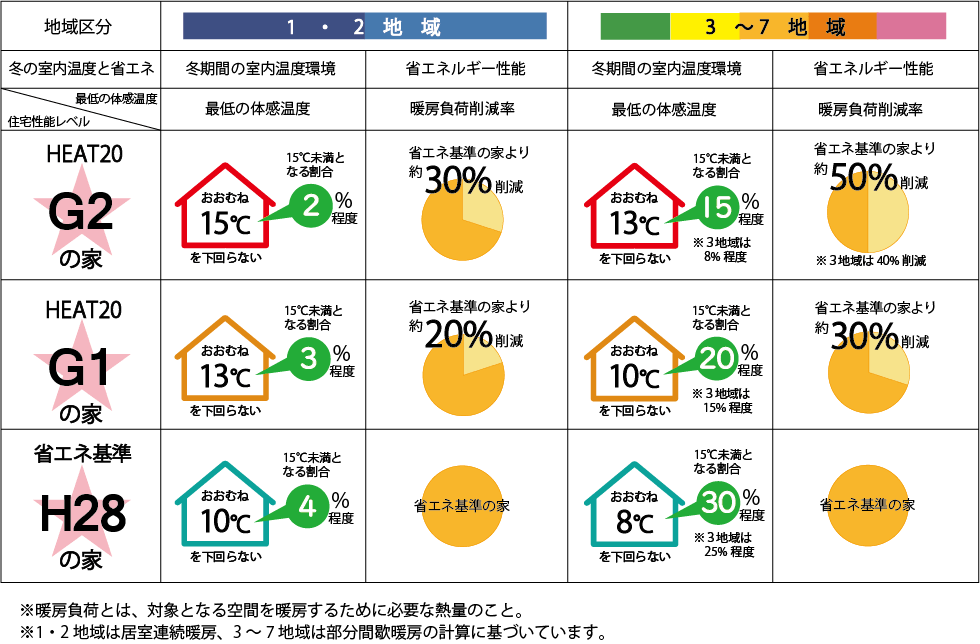

HEAT20-G2リフォームとは?

<HEAT20とは?>

HEAT20とは、「2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会」という団体名です。

その団体が設定しているのが、屋根や外壁、床、窓などの「外皮」と呼ばれる部位の断熱や遮熱などといった性能の評価基準であり、G1とG2の2段階あります。G2の方がより高性能な性能を有する外皮となっています。

▲HEAT20-G2の家は、省エネ基準の家の30~50%の暖房費を削減できる

「増改築.com®」によると、断熱リフォームの基準として、平成28年の建築物省エネ法基準に相当するUa値0.87が等級4(最高等級)とされています。しかし、この基準だけでは、真の省エネ住宅とは言えません。実際に、日本の断熱等級4は、2020年の建築基準法で努力義務とされているに過ぎません。しかし、2022年4月には断熱等級5が新設され、さらに2022年10月には断熱等級6・7が新設されました。断熱等級6・7は、これまでの断熱等級4と比べて、はるかに高いレベルの断熱性能が求められます。 HEAT20の計画においては、ZEH基準のUa値0.6を基準としています。これは、外壁105mm、U値2.33の樹脂アルミ複合サッシ窓で、天井の断熱材は105mmあれば実現できるとされています。さらに上位の「HEAT20 G1」グレードでは、6地域でUa値0.56となり、このレベルでは断熱環境を体感できるとされています。

最上位の「HEAT20G2」グレードでは、5地域でUa値0.46となっています。

断熱改修(温熱改修)リフォームを成功させるためには、これらの基準や計画をしっかりと理解し、適切な施工方法を選択することが重要となります。

耐震と断熱を大幅に向上させた築50年の狭小住宅では、外壁工事もまた家の性能を左右する要となります。特に雨仕舞や通気層をしっかり確保しなければ、内部で結露や腐食が進行してしまい、せっかくの断熱や耐震補強が台無しになる可能性があります。ここでは、外壁工事の最初のステップである「透湿防水シート+通気胴縁+エンエクセラード16」の施工を取り上げ、狭小住宅特有の施工難易度にどのように対処し、最終的に耐候性と美観を両立させるかを解説します。

透湿防水シート+通気胴縁+エンエクセラード16

壁体内に湿気を溜めない・雨水を侵入させないために、まず既存下地や構造用合板の上に「透湿防水シート」を貼り、次に「通気胴縁」を設けることで外壁材との間に空気の流れを生み出します。そして最終的に「エンエクセラード16」というサイディング材を外装仕上げとして施工するのが大まかな手順です。

外壁が雨や紫外線から躯体を守っている一方、断熱工事で内部を高気密化した場合、万が一外壁からの雨水浸入や結露が生じると、壁内に留まりやすくなるリスクがあります。したがって「外から入れない+入ってもすぐ逃がす」という仕組みを通気胴縁と透湿防水シートで実装することが極めて重要です。

透湿防水シートの役割と施工要領

-

既存外壁または構造用合板の下地確認

- 解体後の下地状況:大工工事で耐力壁を新設・補強した後、外部に構造用合板などが張られている場合、そこで雨に濡らさないようすぐに透湿防水シートを貼ることが重要です。狭小住宅では足場と搬入スペースが狭いので、シート貼りを小面積ずつ行いながら進める方法をとることもあります。

- 痛みの点検:古い外壁下地が著しく腐朽や割れを起こしていないか、あるいは釘抜けがないかを確認し、必要に応じて補修・ビス留め増しを行ってからシート貼りに移ります。

-

透湿防水シートの選定

- 高透湿タイプ:近年は壁体内に湿気が入り込んでも外部へ放出しやすい“高透湿タイプ”の防水シートが主流です。断熱等級6を狙う建物では内部が高気密化するため、多少の湿気でも壁内に溜めこまない仕組みが好まれます。

- 防水性と耐候性:シートそのものが雨水を通さない性能を持ち、かつ紫外線や熱による劣化が起こりにくい製品を選定します。

-

施工手順:シート貼りと重ね代

a) 貼り始め:軒先(下)から上へ向かって重ね貼りし、雨水が重ね目を逆流しないようにします。

b) 重ね代:横方向は100~150㎜程度、縦方向は200㎜程度の重ね代をとり、ステープル留めやタッカー留めをします。

c) 窓・ドアまわりの気密防水:開口部の四隅やサッシ周りは、専用の防水テープやコーナーパッチを使用して入念に雨仕舞を施します。狭小住宅では窓が密集していたり、開口数が多いとその分手間がかかりますが、ここを雑にやると雨漏りリスクが高まります。 -

差し込み配線・配管の処理

エアコン配管や電気ケーブル、給排水管などが外壁を貫通する箇所は、防水ブッシュやシーリング処理で透湿防水シートを傷めないように施行。狭小地だと配管が壁の外周を走るケースが多く、その都度シートに穴をあけるため、漏れのないよう厳重にテープやシーリングを行います。

通気胴縁とエンエクセラード16の取り付け

-

通気胴縁の意義と施工

a) 通気層の役割:透湿防水シートの外側に通気胴縁(通常は18㎜程度)を縦方向に打ち付けることで、外壁材との間に通気層を確保し、万一シート裏へ浸入した雨水や湿気を下から上へ流して排出します。高断熱化した壁体内の結露を防ぐためにも欠かせない工程です。

b) 胴縁の固定:胴縁を柱や間柱の位置でしっかりビス留めし、外壁材を支えられる強度を確保。狭小住宅の場合、柱間が不均一だったり、増改築で柱が途切れている箇所もあるため、事前の下地チェックが大事です。

c) 通気口・水切り:通気層を機能させるには軒先や土台水切り部に空気の入り口・出口を設ける必要があります。特に足場が狭いと下端の水切り施工が雑になりやすいので、完成後の雨仕舞に関わる重要部分として丁寧に行います。 -

エンエクセラード16の特徴

a) サイディング材の高耐久性:エンエクセラード16は16㎜厚の窯業系サイディングで、耐候性や防火性が高く、塗膜も高耐久仕上げが施されているケースが多いです。耐震性能にも寄与し、軽量化による建物の負担軽減が期待できます。

b) 意匠性:レンガ調や石目調、木目調など多彩なデザインがあり、狭小住宅であっても外観にこだわりを持ちたい施主にとっては魅力的です。 -

サイディング取り付け手順

a) 割付計画:外壁全体をどのような縦継ぎ目・横継ぎ目にするか割付(配置計画)を行い、窓やドア開口部との取り合いを整合させます。狭小住宅だと壁面積が少なく、開口部が多いので、端材や継ぎ目が複雑になりがちです。

b) ビス留め・シール処理:サイディングを通気胴縁にビス留めし、継ぎ目や開口部周囲にはシーリング材を打ち込んで雨水浸入を防ぎます。シーリング材の色や品質を適切に選ぶことで、見た目と耐久性を両立。

c) コーナー部・役物の取り付け:外壁の角には専用コーナー材やコーナーキャップを取り付け、雨仕舞と意匠を同時に仕上げます。配管まわりもサイディングを切り欠いて役物やシールで雨仕舞を完璧にし、狭小住宅で配管が外壁に密着しやすい状況でも雨漏りを回避します。 -

最終検査:通気層と防水の確認

施工後、通気層がきちんと確保されているか、シートやサイディングに破れや隙間がないかを現場監督がチェックします。狭小住宅では外壁と隣家の距離が狭すぎて検査が難しい場合がありますが、できる限り目視やカメラで確認し、万が一の不具合を後で発見するリスクを減らします。

透湿防水シート+通気胴縁+エンエクセラード16という外壁仕様は、雨水侵入や結露リスクを大幅に低減し、断熱工事の効果を最大限に活かすための基本的かつ効果的な手法です。狭小住宅でも、正しい工程で施工すれば長期にわたり外壁が躯体を守り、耐震等級3・断熱等級6(BEI0.7)という高いレベルの性能を支え続けられます。

屋根置きバルコニーの木部補強

既存屋根の野地板や垂木、梁部分が補強されていないままバルコニーを設置すると、重量増加や地震の揺れ、風圧によって屋根や壁の接合部が緩んでしまう危険性があります。大工工事や耐震補強と連動して、どのように安全性と雨仕舞を高めるかが焦点です。

バルコニー架台の構造と荷重

-

屋根置きバルコニーの特徴

a) 既存屋根への負担:通常の「壁付けバルコニー」や「柱立てバルコニー」と違い、屋根の上にフレームを置く場合はすべての重量(人や物干し、風雪などの荷重)が屋根に集中します。もし既存屋根が経年劣化していると、その荷重を支えきれず、屋根面の撓みや雨漏りが進行する恐れがあります。

b) 雨仕舞リスク:屋根とバルコニー架台の接合部に隙間や段差ができやすく、そこから雨水が侵入しやすいため、どう防水・水切りを処理するかが施工の大きなポイントとなります。 -

耐震・断熱への影響

- 耐震等級3との関係:屋根の上に重量物が増えるということは、建物全体の重心がやや上方に移ることを意味し、地震時に揺れやすくなる可能性があります。事前に構造計算やN値算定で想定荷重を考慮し、梁や金物、耐力壁などを適切に配置しておく必要があります。

- 断熱等級6との関係:屋根面にしっかり断熱工事を施した後でバルコニーを設置する場合、断熱材や防水層を傷めないように気を配らなければなりません。誤って断熱層やルーフィングに穴を開けると、その部分が結露や雨漏りの温床となります。

屋根側面の木部補強工程

屋根側面の補強

ケラバ側面の補強:ケラバ(屋根の端部)は風を受けやすい箇所です。バルコニー架台を置く場合、外側からの風圧が増すため、ケラバ木口に鋼製アングルを当てたり、構造用合板を張り付けるなどで補強しておくと安心です。

軒先水切りと雨仕舞:軒先は雨が集まりやすいポイント。そこにバルコニーの脚部が干渉する場合、雨樋や水切りを変形させないように配慮が必要です。板金職人と大工が連携して、脚部周囲の板金加工を行い、水が溜まらないよう仕上げることが大切です。

築50年16坪の狭小住宅でありながら耐震等級3・断熱等級6(BEI0.7)という高い水準を達成したリノベーション。基礎補強、大工工事、断熱工事、外壁工事といった各工程を経て、ようやく家全体が“新築同等”と呼べるレベルに生まれ変わりました。特に他社で「基礎補強ができない」「外皮計算が無理」と断られた狭小住宅でも、適切な技術と工程管理により高性能リフォームを実現できました。

9.1 担当者より

セクションの概要:

ここでは、本プロジェクトを担当した施工管理者や現場監督からの“竣工に際してのひとこと”をまとめます。解体後に想定外の補修が必要になった部分、基礎補強の難易度が高かった点、あるいは足場や材料搬入の苦労など、現場ならではの声を通じて最終的な仕上がりに至るまでの“舞台裏”をお伝えします。読者にとって、ただ写真や図面を見るだけでは分からないリアリティを感じてもらい、狭小住宅リノベにおける“プロの知見”を共有する場となるでしょう。

このセクションが章の中で果たす役割は、担当者目線の率直なコメントを通じて読者が竣工後の満足度や施工上の注意点を具体的にイメージし、「同じような困難も克服できる」と確信を持てるようにすることです。

9.1.1

9.2 プランナーより

セクションの概要:

ここではプランナーが、間取りやデザイン面など主に「住まい手の視点」から竣工を総括します。狭小住宅という制限の多い現場で、いかに施主の暮らしを快適にし、断熱・耐震などの性能を妥協なく実現できたのか。そのプランニングの経緯や仕上がりのポイントを振り返るコーナーです。読者が「自分ならどんな間取りやデザインを選ぶか」と想像を膨らませられるよう促します。

このセクションの役割は、施主とプランナーの対話の一端を紹介し、性能向上だけでなく住まいとしての“居心地”や“美しさ”を大切にした点を強調することにあります。

9.2.1 狭小リノベーションで重視したプラン思想

-

開放感と収納のバランス

狭い敷地でLDKをできるだけ広く取りたい施主の要望に応じて、壁や柱を最小限に抑え、耐力壁の配置を効率的に行いました。また「収納不足」の悩みに対しては、階段下や壁の厚みを活用した造作収納を提案。施主からは「荷物が多いけれども収納は増えたので生活感が隠せる」と好評だったとのこと。 -

自然光と通風の工夫

増改築を繰り返した古家では窓位置が無計画だったこともあり、今回のリノベで窓を取り直すプランを掲げました。とはいえ耐力壁や金物配置との兼ね合いもあり、壁量を保ちながらいかに採光を確保するかの調整が難しかったようです。最終的には高窓やスリット窓を組み合わせ、プランナーの経験が活かされた設計となりました。 -

空調計画との連携

断熱性能を高めるなら、冷暖房設備も少ないエネルギーで家全体を快適に保つことができます。プランナーはリビングのエアコン1台で2階まで冷暖房をカバーできるよう、吹き抜けやファン設置を検討。狭小住宅でも各階をつなぐ空気の通り道を確保することで、ヒートショックのリスクも大幅に減らせたといいます。

9.2.2 竣工後の暮らしとメッセージ

-

施主家族の感想

完成後しばらくしてからのインタビューでは、「冬も朝起きて寒さをあまり感じない」「小さい家だけど家族がのびのび暮らせる」といった声が多数。もともと他社で断られた基礎補強も問題なく終えられ、耐震性能の確保による精神的安心感も大きいと語られました。 -

今後のアップデート

狭小住宅だからこそライフステージの変化に合わせ、間取りを微調整したり設備をリニューアルしやすい設計を意図的に盛り込んだとプランナーは語ります。「フルリフォームして終わり」ではなく、将来的な省エネ設備の導入やIoT化の余地も残されているそうです。 -

プランナーからのメッセージ

最後にプランナーは、「狭小だからといって諦める必要はありません。家の構造を正しく補強し、断熱や換気計画をしっかりすれば、想像以上に快適な住まいが手に入ります」と強調。施主との対話を深め、綿密な工程管理を行うことこそが成功のカギであり、「他社で無理と言われてもぜひ一度相談してほしい」と締めくくっています。

以上をもって「築50年16坪の狭小住宅を断熱等級6(BEI0.7)・耐震等級3へ性能向上フルリフォーム」する全工程が完了しました。狭小地や再建築不可物件であっても、基礎から屋根、断熱、外壁、そして内部造作に至るまで手間を惜しまず改修すれば、十分に安全・快適な住まいを実現できることが本事例で証明されました。読者の皆さまが同様のリノベーションを計画する際、ここで紹介した工程や担当者・プランナーの声を参考にしていただき、ぜひ失敗のないリフォームを叶えていただければ幸いです。

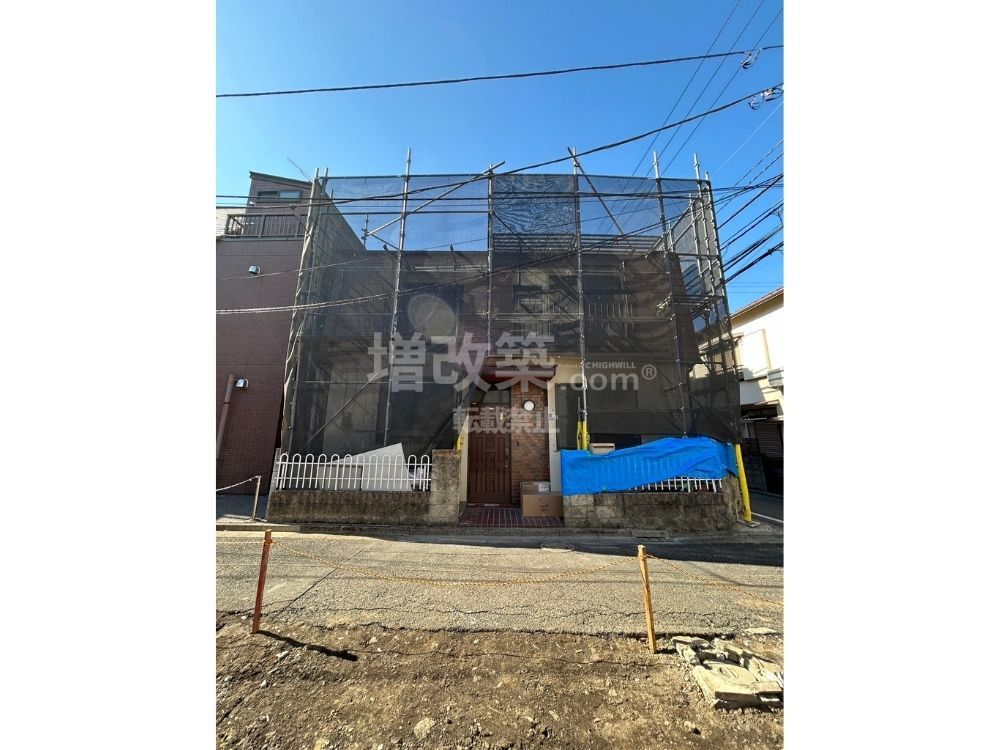

== 外観==

Before

After

▲施工後の外壁はニチハ窯業サイディング16mm仕上げ

Before

After

▲施工後の玄関ドアはYKKAPヴェナートD30防火ドア

== 1F2F 居室 ==

▲室内建具はパナソニックベリティス

▲床材パナソニックアーキスペックフローリング。高齢者施設などでも使われている建材で、汚れや傷に強い丈夫な床材です。

== 1F 水まわり ==

Before

After

▲キッチンはトクラス「コラージア」I型W2100

▲お風呂はTOTO「サザナHT」1216サイズ

▲洗面台はLIXIL「ピアラ」W500

▲トイレはTOTO「ネオレスト」

●文京区M様邸の工事では、国の補助金「子育てエコホーム支援事業」と「先進的窓リノベ事業」、東京都補助金「既存住宅における省エネ改修促進事業」を活用しました。

省エネにつながるエコ住宅設備や、断熱性能の高い断熱材・ドア・窓の設置などに対して交付される補助金です。

M様邸の補助金対象工事

| エコ住宅設備の設置 | 給湯器(エコジョーズ)、高断熱浴槽、節水型トイレ、節湯水栓 |

| 断熱改修 | 外壁・床・天井の断熱材、断熱窓、断熱ドア(東京都補助金併用) |

| 子育て対応改修 | 掃除しやすいレンジフード、ビルトイン食洗器、浴室乾燥機 |

●M様リノベーション工事の補助金交付額:1,551,000円

解体後に無筋基礎の亀裂が思いのほか深刻だったため、当初計画に加えて部分的に追加鉄筋を挿入し、エポキシ注入を施しました。M様に追加見積もりの説明をするのは大変でしたが、ここで手を抜くと後でトラブルになりかねません。結果的に補強をしっかり行ったことで、狭小でも耐震等級3を目指せる状態に仕上がったわけです。梁補強・耐力壁・金物と断熱工事(床・壁・天井)をスムーズに行き来するため、工程管理を細かく区切りながら進めたとのこと。たとえば「先に壁断熱を仕込んでから耐力壁を塞ぐ」といったステップが必要で、職人間のコミュニケーションを密にし、無駄のない動線を確保することで工期の大幅な遅延は抑えられました。施工管理者の実感として「完成後に室内へ足を踏み入れた瞬間、夏でもムッとした暑さがなく、エアコンの効きが抜群によい」ことを挙げています。断熱等級6相当の壁・天井、そして床下対策が功を奏し、“狭い家ほど断熱の恩恵を受けやすい”との声がありました。基礎・梁補強、耐震金物、耐力壁と総合的に強化したことで、震度6強~7クラスの地震でも倒壊を免れるレベルの耐震性が確保されています。万一将来部分リフォームが必要になっても、耐震に関する大きな不安はほぼ解消されているため、施主にとって長く住み続ける上で大きな安心材料となるでしょう。

■他のリフォーム事例を見る

これさえ読めば「耐震」は大丈夫!リフォームする前に必ず知っておく耐震の知識

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。耐震に関する正しい知識を知り大切な資産である建物を守りましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)