戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP > 施工事例 > 都道府県で探す > 東京都 > 荒川区 > 施工事例 S様 築60年の戸建てを耐震等級3へフルリフォーム&フルリノベーション事例

築60年の戸建てを耐震等級3へフルリフォーム&フルリノベーション事例

S様は築約60年(一部は40年)の木造二階建て住宅で、もともと二世帯住宅だったものをリノベーションするご相談をされました。家の老朽化が進み、特に屋根や水回りの劣化、耐震性能の強化が必要とされていました。また、成長したお子様たちのために、間取り変更を含め、家全体をリフォームすることが求められました。特に、予算内でどこまで対応できるかの見積もりや提案を希望されていました。

S様のリクエストに応じ、耐震補強に重点を置いたリフォームプランを提案。熊本地震以降、最新の耐震基準である耐震等級3(従来の耐震等級1の1.5倍の強度)への引き上げを推奨しました。また、S様宅は2棟を一つに増築しているため、接合部の補強が特に重要だと強調しました。

| 建物概要 | |

|---|---|

| 名前 | S様 |

| 場所 | 東京都荒川区 |

| 築年数 | 築60年 |

| 構造種別 | 木造一戸建て |

| 家族構成 | 大人2人 子供2人 |

| 対象面積 | 37坪 |

| リフォーム部位 | ベタ基礎/間取り変更/断熱サッシ/セルロースファイバー/耐震補強/ |

| 工期 | 8ヶ月 |

| 価格 | 3030万 |

お客様のご要望

今回のリフォームで、S様からのご要望は以下の6点です。

- 築約60年の木造二階建てのリノベーション:外壁、屋根、水回りの劣化が進行しているため、全体的な改修を希望。

- 耐震補強:現行の耐震基準(耐震等級1)を希望しているが、できれば耐震等級3に引き上げたい。

- 間取り変更:子供たちが成長したため、家族構成に合わせた使いやすい間取りに改変。

- 2階の接合部の補強:2棟を1棟に増築した接合部の強化。

プランナー 北畠より ~プランニングのポイント~

今回のプランでは、耐震性を最優先に考慮しつつ、居住性と快適性を高めた設計をご提案いたしました。

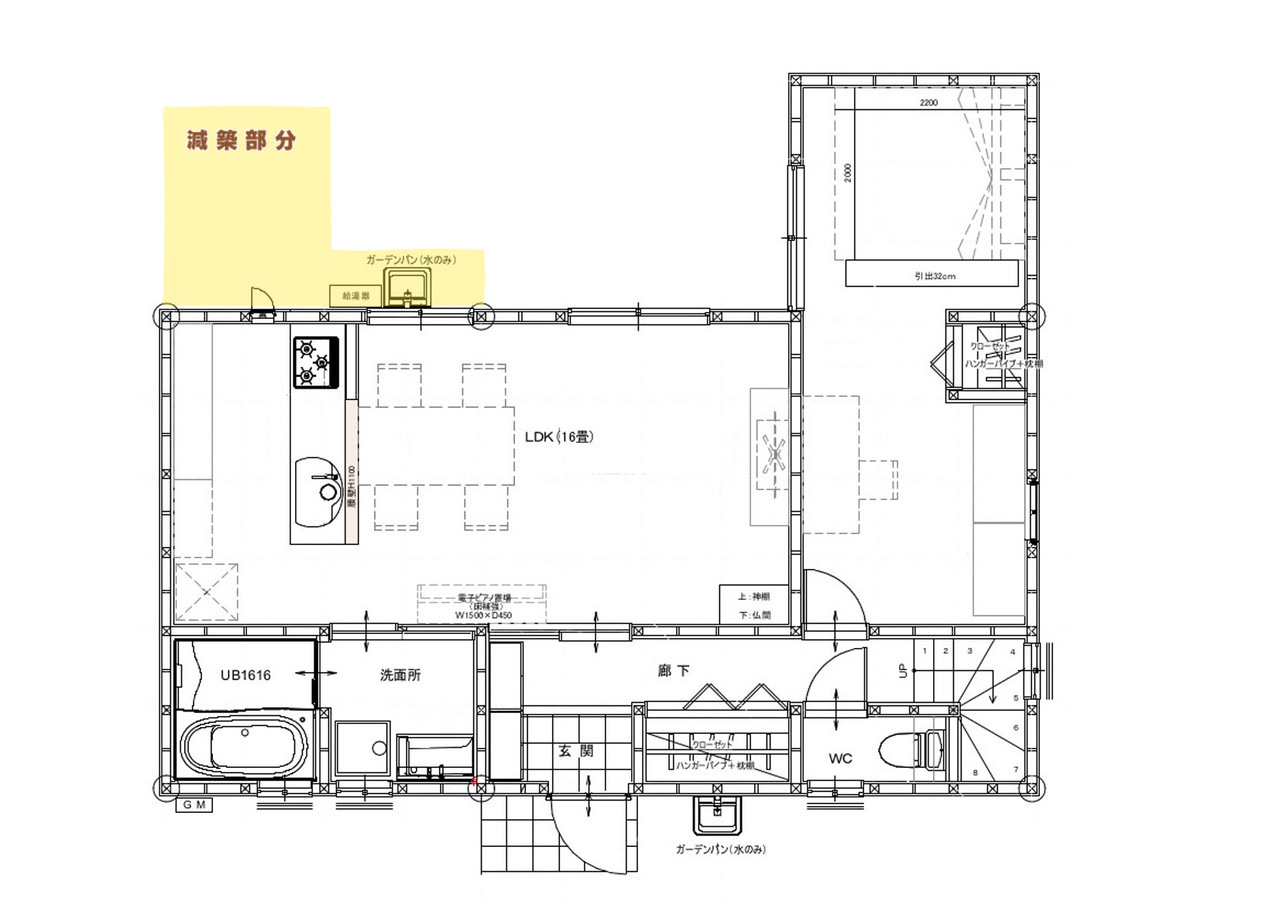

1階には、プライバシーを確保しつつ、リラックスできる空間として主寝室を配置しました。お庭の景色を楽しめるよう、開放的なリビングをお庭に面して設置し、リビングと一体感のあるI型キッチンを対面式で配置しました。また、トイレは主寝室のすぐ近くに設置し、利便性を向上させました。

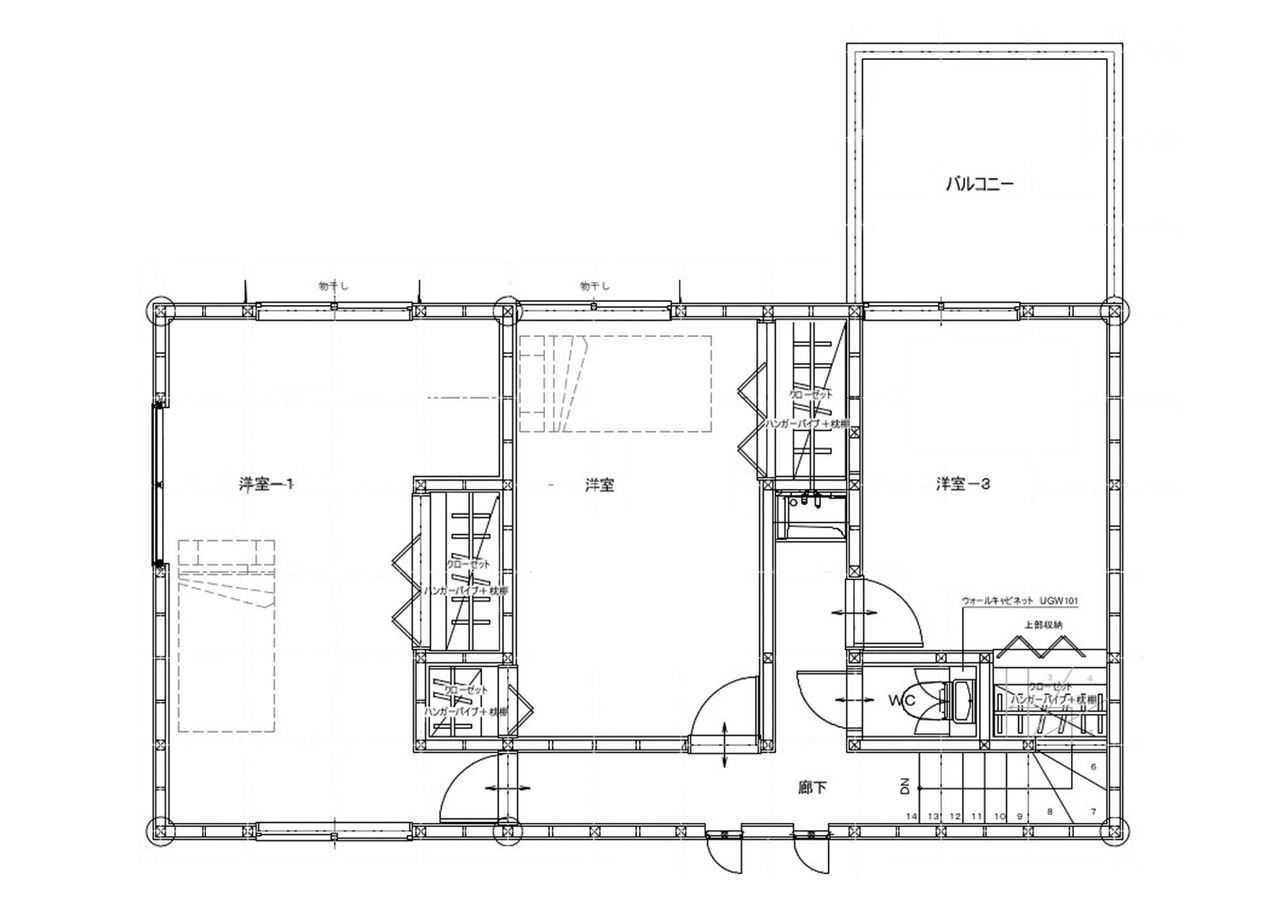

2階では、既存の広縁スペースを有効活用し、無駄を省いた設計で三部屋を配置しました。これにより、居住スペースを最大限に活用しながらも、家全体のバランスと耐震性を確保しました。特に耐震性の向上を図りながら、無駄なスペースを抑える工夫を盛り込み、ご家族全員が快適に過ごせる間取りとなっています。

また、各階のレイアウトは日常生活の動線を意識し、実用性と居心地の良さを兼ね備えた空間となっています。

荒川区S様邸 戸建てリノベーション施工事例テーマカテゴリー

- 再建築不可リフォーム

- 耐震等級3相当(上部構造評点1.5以上)リフォーム(性能向上リノベーション)

- 減築リフォーム

- セルロースファイバー仕様

打ち合わせから着工、完成までの詳細施工事例紹介

●

間取りの変更プラン

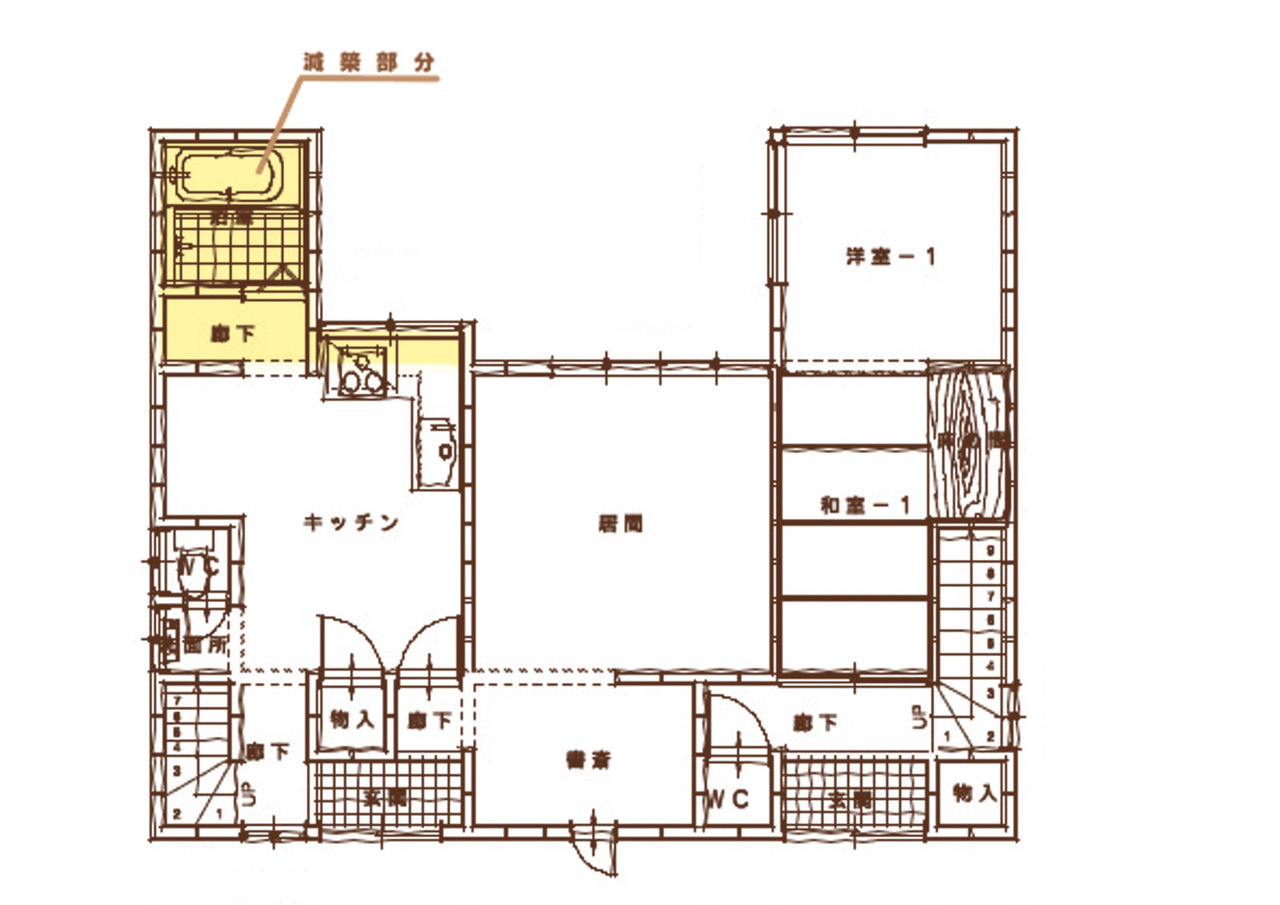

▲1階 戸建てリノベーション前平面図

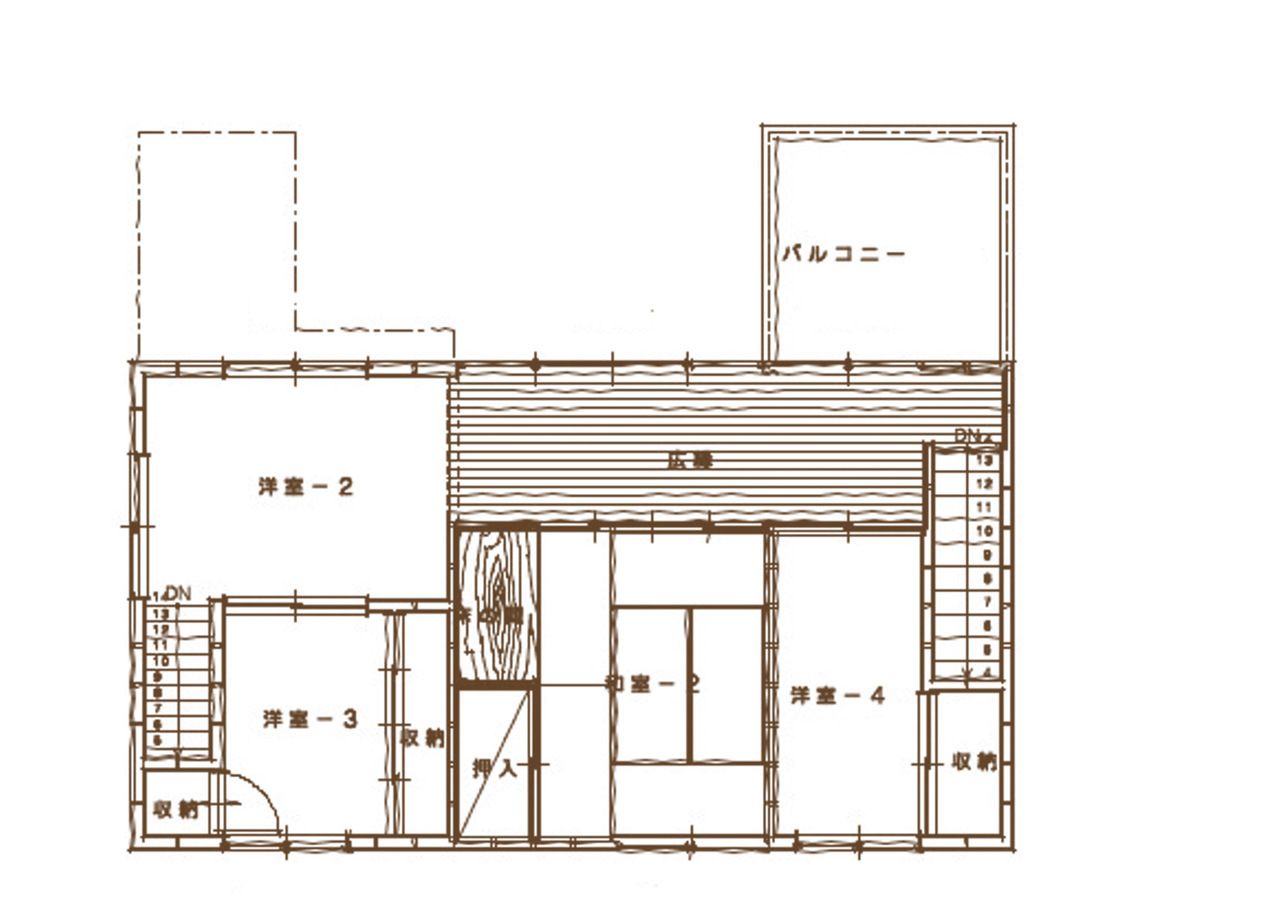

▲2階 戸建てリノベーション前平面図

▲1階 戸建てリノベーション後プラン

▲2階 戸建てリノベーション後プラン

既存建物の一部を減築し、2世帯仕様だった住まいを1世帯仕様へのリノベーションです。

1階に水廻りとLDKに主寝室をプランし、2階には3部屋とトイレ・洗面をプランしました。

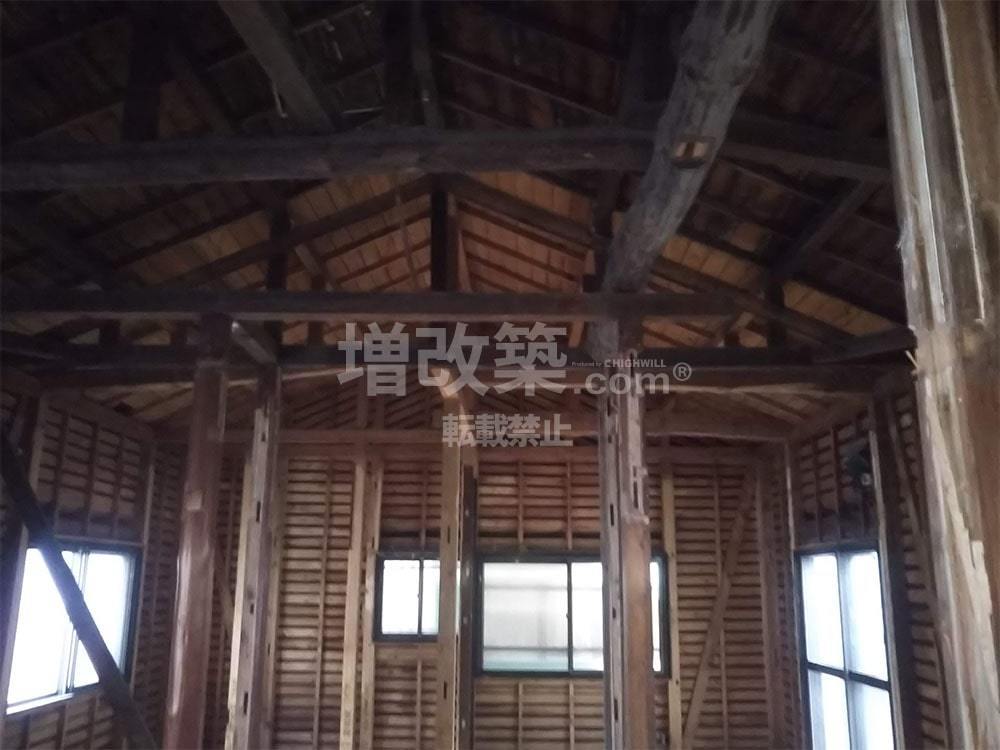

●S様邸のリノベーションでは、内部の全ての間仕切りや設備を撤去し、躯体だけを残すスケルトン解体が行われました。築60年の建物では、壁や床、天井の素材が長年の使用で劣化し、特に湿気や老朽化が激しい箇所が確認されました。2棟を一つにまとめた構造上、家の中に2箇所あった階段や増築部の部分的な改修が必要だったため、それらをすべて解体して一新する計画が立てられました。特に注意が必要だったのは、もともとあった2棟の接合部です。この部分は増築時の構造が不安定で、解体時に結合部分の補強が最優先の課題となりました。解体後の状態を見ながら、耐震性や構造の強度を確保するため、計画的に解体が進行しました。

また、内部の古い配管や電気配線もすべて取り除かれました。新しい配管や電気設備を安全に設置するため、躯体部分が露出した状態で細かな調査が行われ、老朽化した部分や不備があった箇所を特定しました。内部解体の目的は、現代のライフスタイルに適した機能性と居住性を実現することです。古い間取りを一新し、家族の成長に合わせた生活動線を見直すため、階段や部屋の配置も再設計されました。内装の解体によって、建物の構造部分を見直す機会が得られ、将来にわたって安心して住める家づくりが進められました。

●解体後、S様邸では躯体が露わになったことで、家全体の傷み具合の詳細なチェックが行われました。特に、増築部分の接合部や長年使用されていた浴室周辺の構造体には、かなりの劣化が見受けられました。お風呂周りは湿気が多く、土台や柱には腐食が進んでいました。お風呂は減築され、建物全体のバランスを考慮した設計に変更されることが決定されました。腐食した木材はすべて新しいものに交換し、再度腐食しないように防水対策や防腐処理を施しました。

さらに、シロアリの被害が確認された箇所もあり、木材の食害が進んでいる場所では、柱や土台の交換が不可欠となりました。このシロアリ被害の原因を調査した結果、基礎の湿気対策が不十分であったことが判明しました。これにより、基礎部分に新たな湿気対策を施し、シロアリの侵入を防ぐためのバリアを設置しました。加えて、壁内にあった古い断熱材がカビで劣化しており、これも壁内結露が原因と考えられました。断熱材はすべて取り除き、今後の結露を防ぐために気密性を高めた工法で新しい断熱材を使用することにしました。

これらの解体後のチェックは、今後の補修やリノベーション計画を左右する重要なプロセスです。家全体の健全性を確認し、将来的なリスクを軽減するために、早期に問題点を発見し対策を施すことができました。この段階での調査は、S様ご家族が安心して長く住める家づくりにとって不可欠なものであり、建物の寿命を延ばすための重要なステップとなりました。

▲1階玄関側

▲1階庭側 左奥が減築で解体された箇所

!大事な構造部のすべてが目視可能となるスケルトンリフォーム

内部の天井・壁・床だけでなく外壁まで解体しスケルトン状態(躯体残し)にする戸建てリノベーションの最大のメリットはこのような重要な主要構造部のすべての状態が目視でわかることになります。

フルリノベーション後は、これらの構造上の弱点をすべて修正し補強することで新築と同水準、もくしくはそれ以上の建物性能をもつ構造躯体へ甦らせることが可能となります。

●S様邸のリノベーションでは、外部のスケルトン解体も同時に行われました。外壁と屋根は長年の風雨によって劣化が進んでおり、特に瓦屋根は重量があり、耐震性を損なう要因ともなっていました。まず、古い瓦をすべて撤去し、その下にある野地板を確認したところ、部分的に腐食している箇所が見つかりました。これに対応して、野地板を増し張りする工法を採用し、建物の強度を補強しました。S様邸の屋根は、重量のある瓦屋根を撤去し、野地板の増し張り工法を取り入れました。これにより、屋根の強度と耐震性を高めました。その後、軽量で耐久性に優れたガルバリウム鋼板を新たに採用。ガルバリウム鋼板は、耐久性が高いだけでなく、耐熱性や防錆性に優れているため、将来にわたってメンテナンスの頻度を抑えることができます。また、S様邸では瓦屋根の撤去に伴い、屋根全体のデザインもリニューアルしました。ガルバリウム鋼板はシンプルで現代的な外観を持つため、住宅の美観にも大きく貢献しています。

外壁もスケルトン解体の対象となり、古い外壁材をすべて撤去しました。S様邸では外壁部分にひび割れや剥がれが確認され、これらの箇所を修復するための下準備として外壁材の完全な除去が必要でした。特に、窓周りは老朽化が進んでいたため、解体後に入念な補修が行われました。窓枠やサッシ部分の防水処理も徹底的に見直し、外部からの雨水の侵入を防ぐ措置が施されました。

外部解体後の建物は、強風や雨水の影響を受けやすい状態にあるため、解体と同時に防水シートやブルーシートでしっかりと保護しました。外部解体によって、外壁の断熱性能も改善され、外部仕上げとして選ばれたのは左官仕上げの外壁材です。左官工法は、美しい仕上がりと耐久性の高さが特徴であり、外観のデザイン性を高めるだけでなく、長期間にわたる耐候性も期待できます。これにより、S様邸は美観と機能性を両立した外観へと生まれ変わりました。

このようにして、S様邸の外部スケルトン解体は、屋根や外壁を全て新しい素材に更新することで、耐震性・断熱性・美観を向上させるための重要なプロセスとなりました。外部解体による大規模なリノベーションは、住宅の安全性と長期的な快適さを実現するために欠かせない工程でした。

構

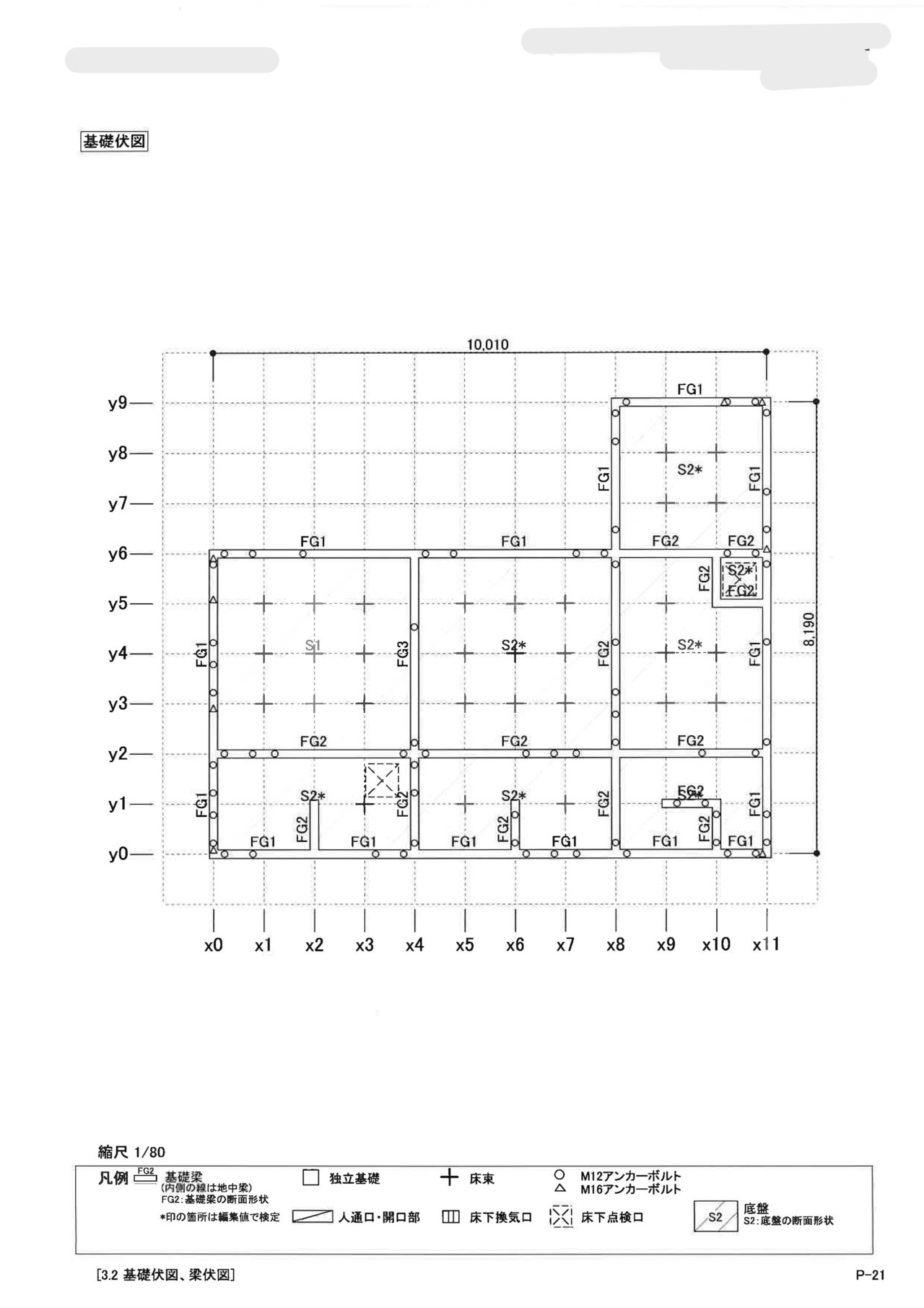

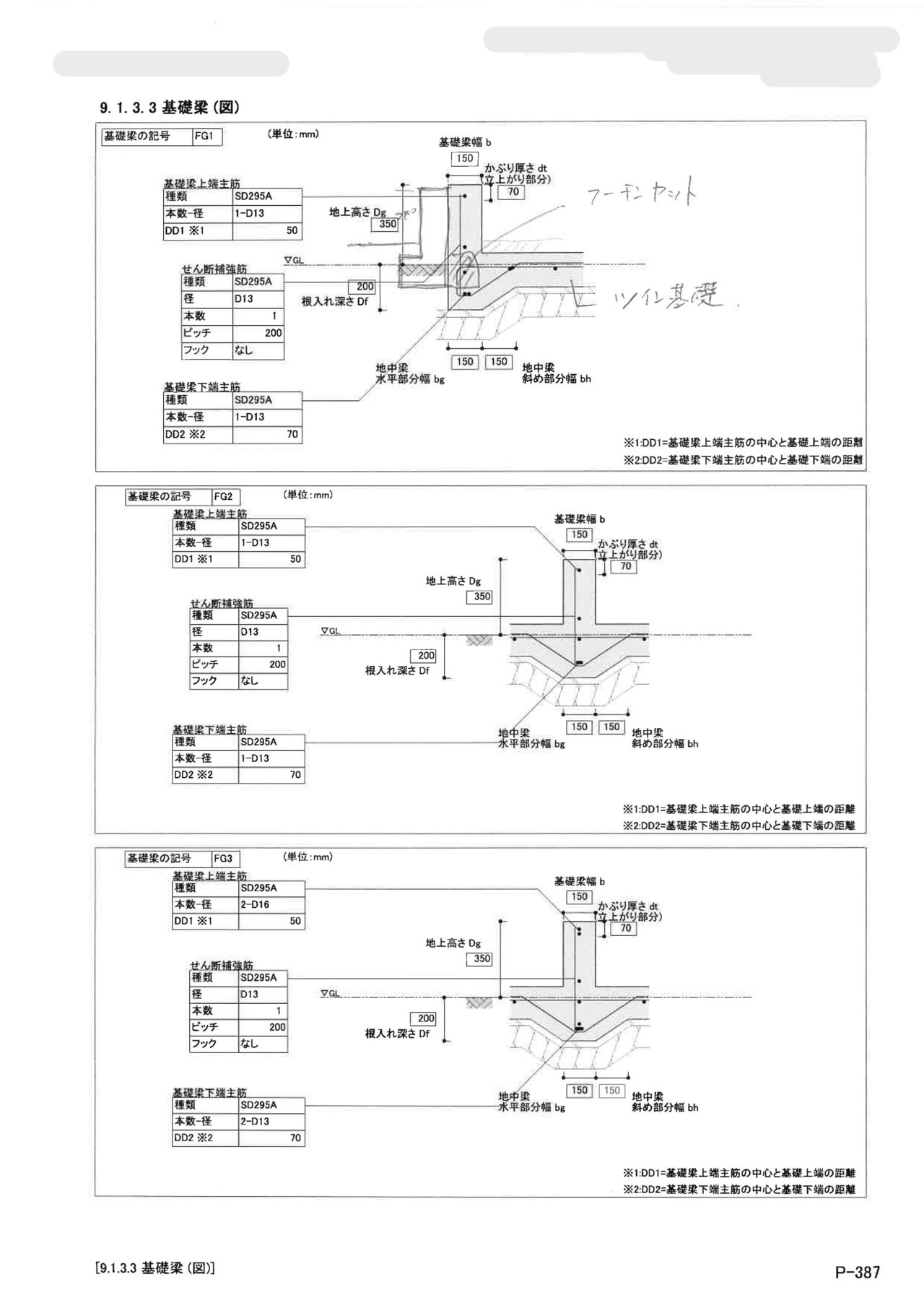

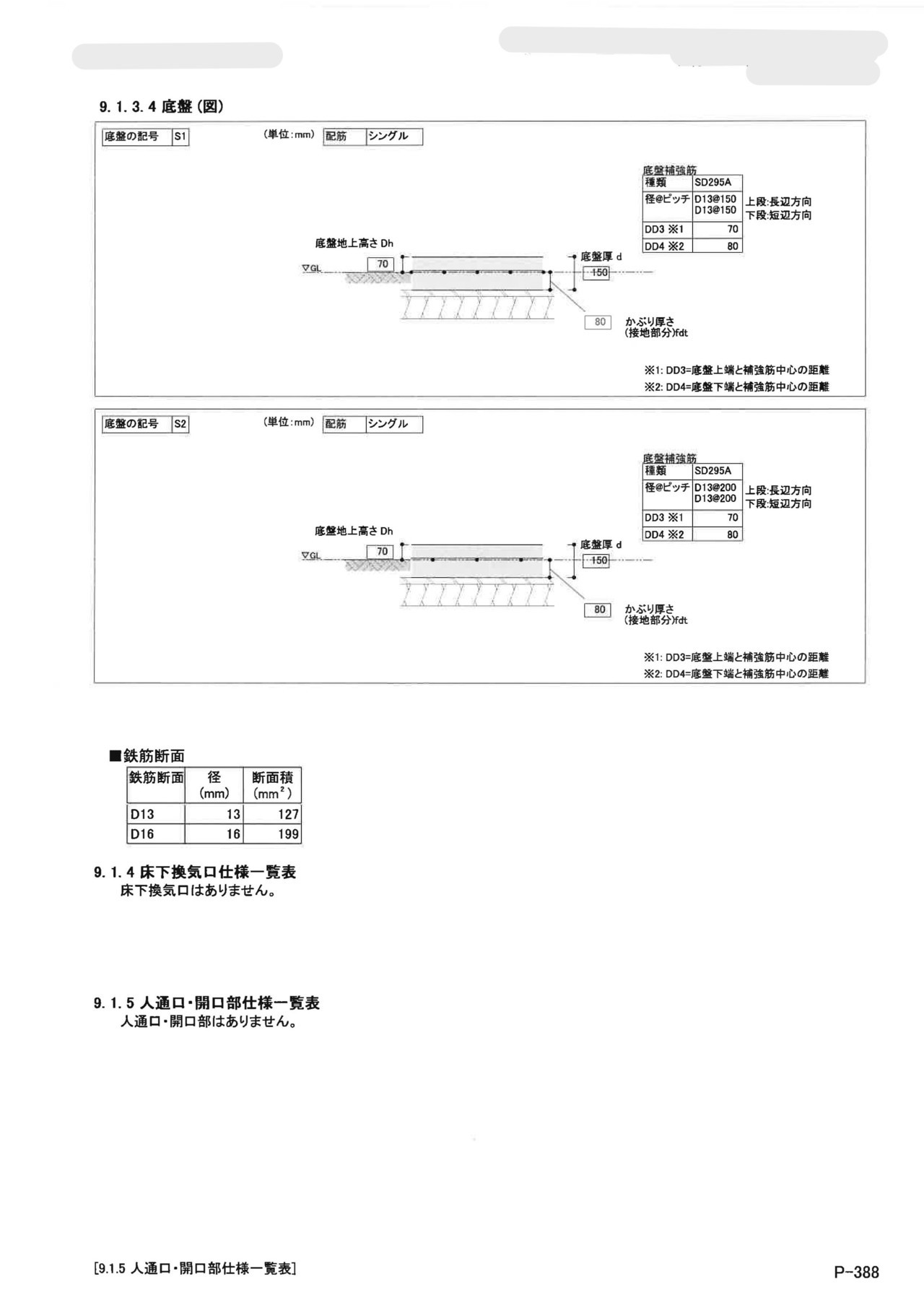

底盤(図)

S様邸の基礎補強工事では、古い無筋基礎(布基礎)から、強度を高めたベタ基礎へと改修されました。この基礎工事は、建物の耐震性と安定性を向上させるために欠かせない工程であり、既存の基礎の状態を徹底的にチェックし、新しい鉄筋コンクリート基礎と一体化する補強が施されました。

1. 解体後の基礎チェックと鋤取り

まず、既存の布基礎の状態を確認し、傷みや劣化が見られる箇所は修正を施します。特に古い基礎は、土の床面が露出しているため、新しいベタ基礎の施工前に鋤取り(余分な土を削り取る作業)が行われます。鋤取りは、コンクリートが均等な厚みで流し込まれるために、基礎を平らな状態に整える作業です。基礎の最終的な高さに合わせて、土を均一に取り除き、基礎の下地を準備します。

2. 砕石敷きと転圧

鋤取りが完了したら、次に基礎の地盤を強化するために砕石が敷き詰められます。砕石は基礎の接地面積を広げ、建物の荷重を均等に地盤に伝える役割を果たします。この砕石を転圧機を使ってしっかりと圧縮し、地盤が安定するように整えます。転圧によって地盤がしっかり固まることで、建物の沈下や変形を防ぐことができ、長期間にわたり安定した基礎が維持されます。

3. 防湿シートの設置

次に、床下の湿気対策として防湿シートを敷き込みます。防湿シートは基礎工事の重要な要素であり、床下に湿気が溜まるのを防ぎ、建物の木部や土台が腐るのを防ぐ効果があります。また、湿気が原因で発生するシロアリなどの被害を防ぐためにも、防湿シートの使用は不可欠です。このシートはコンクリートと直接関わる部分ではありませんが、建物全体の健康を守るための重要な役割を果たします。

4. 配筋工事

基礎の強度を確保するため、鉄筋の配筋が行われます。配筋は、コンクリートの強度を支えるために非常に重要です。鉄筋の太さは通常タテ筋が10mm、ヨコ筋が13mmとなっており、これを150mm間隔で千鳥状に組み合わせていきます。鉄筋の配置は、建物の荷重や地盤の状況に応じて、シングル(単層)またはダブル(二層)で施工されます。鉄筋が正確に配置されることで、コンクリート基礎がひび割れたり、沈下したりするリスクを最小限に抑えることができます。

5. 布基礎と鉄筋の緊結

次に、既存の布基礎と新たに敷設された鉄筋コンクリート基礎を緊結(連結)する作業が行われます。これには、既存の布基礎の立ち上がり部分にホールインアンカーというボルトを差し込み、ケミカルアンカーを使用して固定します。この工程は、既存基礎と新しい鉄筋コンクリート基礎を一体化させ、建物全体の安定性を確保するために必要です。アンカーによって強固に連結された基礎は、地震や外部の衝撃に対しても耐久性が向上し、耐震性の高い構造が実現します。

6. コンクリートの打設

鉄筋の配置が完了すると、次にコンクリートの打設が行われます。打設は基礎の中でも最も重要な工程の一つであり、建物全体を支える土台となる部分です。S様邸では、基礎の打ち増し厚さが約100mm程度で、地盤の状況や建物の荷重を考慮して最大で250mmまで打設されました。コンクリートは均一に流し込まれ、空気の隙間ができないように十分に注意を払いながら施工されます。これにより、基礎全体が一体化し、強固な基盤が形成されます。

7. ベタ基礎補強工事の完了

最後に、コンクリートが固まり、養生が完了すると、ベタ基礎補強工事が完了します。これにより、S様邸は元々の無筋布基礎から、強度と安定性を大幅に向上させた鉄筋コンクリートベタ基礎へと改修されました。ベタ基礎は、地盤全体に建物の荷重を均等に分散させるため、局所的な沈下を防ぎ、長期間にわたり建物が安定した状態を保つことができます。また、基礎全体が一体化されているため、地震などの揺れに対しても強い耐性を持ち、建物全体の耐震性が飛躍的に向上しました。

このように、S様邸の基礎補強工事は、布基礎からベタ基礎への変更を通じて、建物全体の耐震性と安全性を確保するための重要なステップでした。解体から鋤取り、砕石敷き、防湿シート設置、配筋、コンクリート打設までの各工程が正確に進められ、今後のリノベーション工事の基礎となる頑強な構造が完成しました。この基礎補強により、S様邸は地震に強く、長く安心して暮らせる住まいへと生まれ変わったのです。

●ベタ基礎って?

布基礎が立ち上がりとフーチングで持たせる基礎に対して、ベタ基礎は、立上りだけでなく、底板一面も耐圧盤を設け、立ち上がりと底面が一体化された鉄筋コンクリートになっている基礎をいいます。

建物の荷重を底板全体の面で受け止めるため、ベタ基礎は不同沈下を起こさない。といわれますが、それは良好な地盤での話です。

基礎の下の地盤面の地耐力が均一でない場合は、不同沈下が起こる可能性が充分あるのです。

耐震の世界では、重い瓦屋根は外して、軽いものに変えましょうと言われておりますが、それ自体は間違っていませんが、この理屈でいくと。屋根の瓦を外して、基礎はベタ基礎にしても、地盤に与える荷重は、瓦屋根以上の荷重がベタ基礎の荷重により地盤面にかかることになります。

地盤が軟弱な場合、布基礎を採用した方が有利な場合も出てきます。

そもそも正しい基礎補強方法を知らず、基礎補補修程度しか行わないリフォーム会社が多くを占めている現状ですが、

戸建て一軒家のリノベーションで、基礎補強をする際は、このような知識のある会社に相談することが必要です。

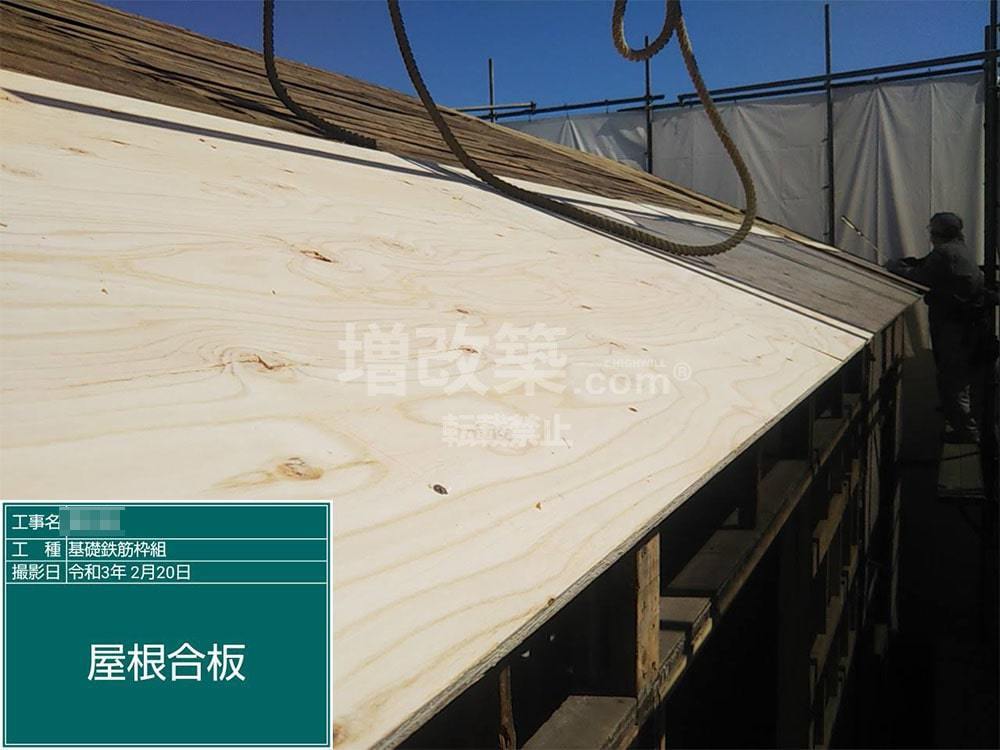

S様邸の屋根工事では、既存の瓦屋根を撤去し、劣化した下地を補強するために野地板の増し張りを行いました。この工程は、既存の野地板の上に新しい野地板を被せる作業で、下地を強化し、屋根全体の耐久性を高めるために重要です。瓦屋根からの雨漏りリスクが増していたため、野地板の補強は欠かせませんでした。

野地板の増し張りの工程

まず、既存の野地板がどの程度劣化しているかを確認します。野地板は、屋根材(瓦や金属屋根)やルーフィング(防水紙)を支える下地材であり、もしこの部分が弱っていると、雨漏りなどの大きなトラブルを引き起こす可能性があります。しかし、S様邸の既存野地板は全体的に大きな損傷が見られなかったため、張り替えではなく、上から新しい野地板を増し張りすることが選ばれました。この方法により、既存の野地板を撤去する手間と費用を抑え、効率的に屋根の補強が進められます。また、廃棄物が少なく、エコにも配慮した工法です。

次に、増し張りされた野地板の上に防水シートを敷設します。ルーフィングとも呼ばれるこのシートは、雨水が屋根材の下に浸透しないようにするために必要不可欠です。S様邸の工事では、耐久性と防水性に優れたルーフィング材を選定し、重ね幅や接合部に十分な注意を払いながら、丁寧に施工されました。特に、屋根の谷や立ち上がり部分は雨漏りのリスクが高いため、二重三重のルーフィングを施し、しっかりと防水対策を行っています。

ルーフィングの施工方法と注意点

ルーフィングの施工では、1枚のルーフィングをそのまま貼るのではなく、重ね代を十分に確保して貼っていきます。具体的には、上下方向で100mm以上、左右で200mm以上の重ね幅を確保することが基本とされています。こうすることで、シート同士の隙間ができず、雨水の浸入を防ぐことができます。また、屋根の棟や谷、立ち上がり部分など、雨漏りが発生しやすい箇所には、ルーフィングを二重、三重に貼ることでさらなる防水効果を高めました。特にS様邸では、雨の多い地域性も考慮し、防水性能を強化するために高品質なルーフィング材を採用しています。

さらに、ルーフィングを固定するために、タッカー(ステープラー)を使用して固定します。通常は30cm感覚でタッカーを打ち込んでいきますが、S様邸では特に雨漏りリスクの高い部分には、タッカーの打ち込み方向に注意を払い、穴からの水の浸入を防ぐためのコーキング処理も行いました。釘打ちの場合も同様に、防水シートを上から重ね、釘の穴からの浸水を防ぐ工法が採用されています。

立ち上がり処理と施工の重要性

ルーフィング施工では、屋根の下部と壁が接する部分に立ち上がり処理が必要です。立ち上がり部分は、通常200mm以上の高さで処理することが求められます。この処理を適切に行うことで、接合部分からの雨水の侵入を防ぎ、雨漏りを防止します。S様邸では、立ち上がり部分にしっかりとした処理が施され、特に経験豊富な職人がこの作業を担当しました。

立ち上がり部分は、屋根と壁が交わる部分のため、水の流れをスムーズに排出することが難しい箇所です。そのため、雨漏りが起きやすく、ここをしっかりと防水しなければ屋内に浸水するリスクが高まります。経験豊かな職人による適切な防水処理が施され、S様邸ではこのリスクを最小限に抑えることができました。

ガルバリウム鋼板の施工

野地板とルーフィングの施工が完了した後、S様邸ではガルバリウム鋼板が屋根材として選ばれました。ガルバリウム鋼板は、軽量かつ高耐久な材料で、錆びにくく、強度に優れているため、現代の屋根材として非常に人気があります。瓦屋根は美観を保ちながらも、重くて耐震性に問題が生じる場合があるため、より軽量で耐久性のあるガルバリウム鋼板に変更することで、建物の耐震性能も向上しました。

ガルバリウム鋼板は軽量であるため、屋根全体の重量が軽くなり、地震や台風などの自然災害に対しても強い耐性を持つことが特徴です。また、耐候性も高く、長期間メンテナンスの必要が少ないことが、長期的なコスト削減に寄与します。S様邸では、ガルバリウム鋼板の色や仕上げにもこだわり、現代的でスタイリッシュなデザインに仕上がりました。

S様邸の屋根工事は、野地板の増し張りによる下地補強から、防水対策としてのルーフィング施工、そして耐久性とデザイン性を兼ね備えたガルバリウム鋼板の設置まで、細部にわたる入念な作業が行われました。特に、雨漏り防止のためのルーフィング施工では、重ね幅や立ち上がり処理に注意が払われ、雨水の侵入を完全に防ぐ設計となっています。

ガルバリウム鋼板の採用により、S様邸は軽量化された屋根で耐震性能が向上し、また、メンテナンスフリーの屋根材により長期的なコストパフォーマンスが高まりました。このように、S様邸の屋根工事は、古い瓦屋根の撤去と現代的な屋根材への変更によって、見た目と機能性の両方で大きな改善が見られる工事となりました。

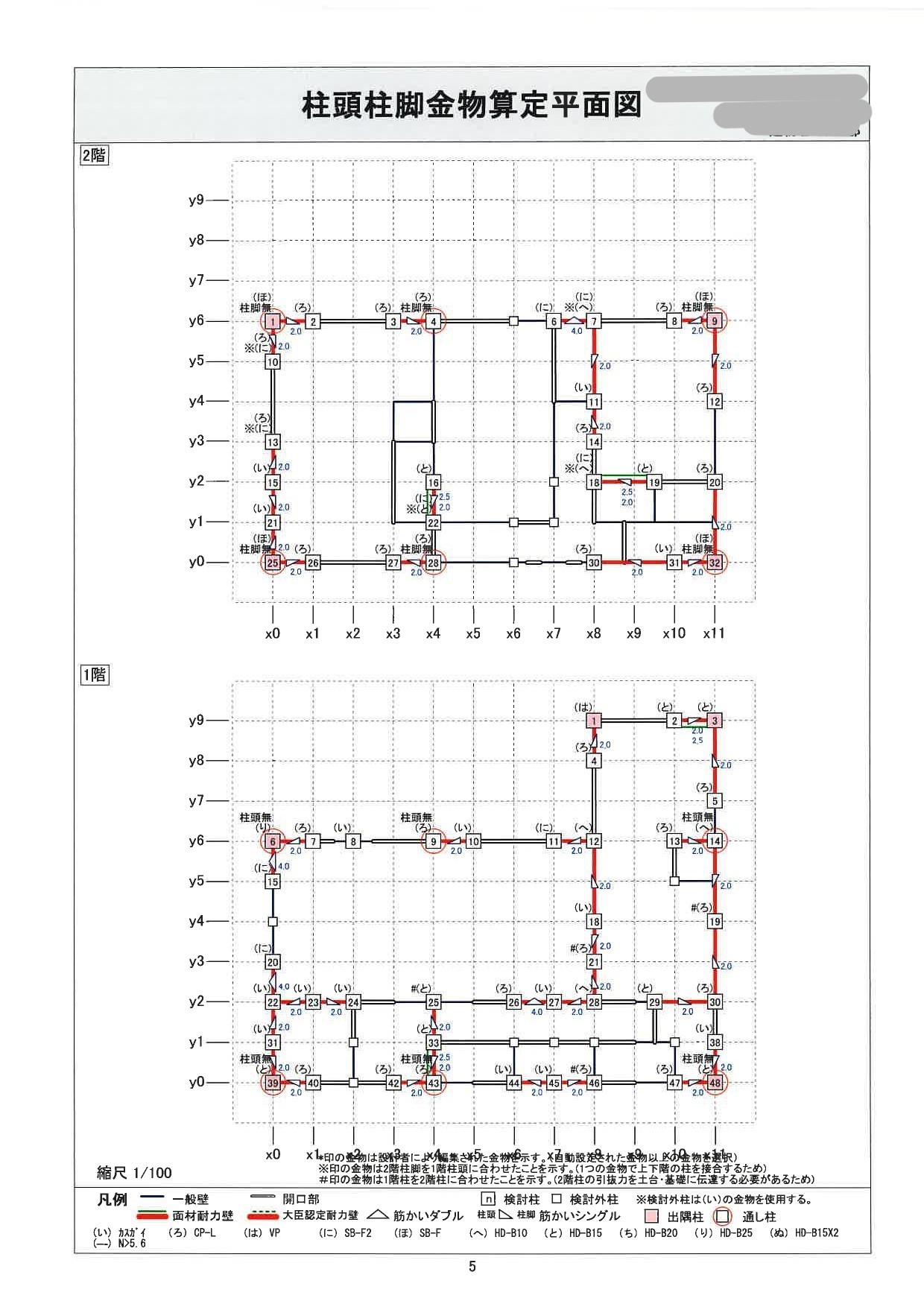

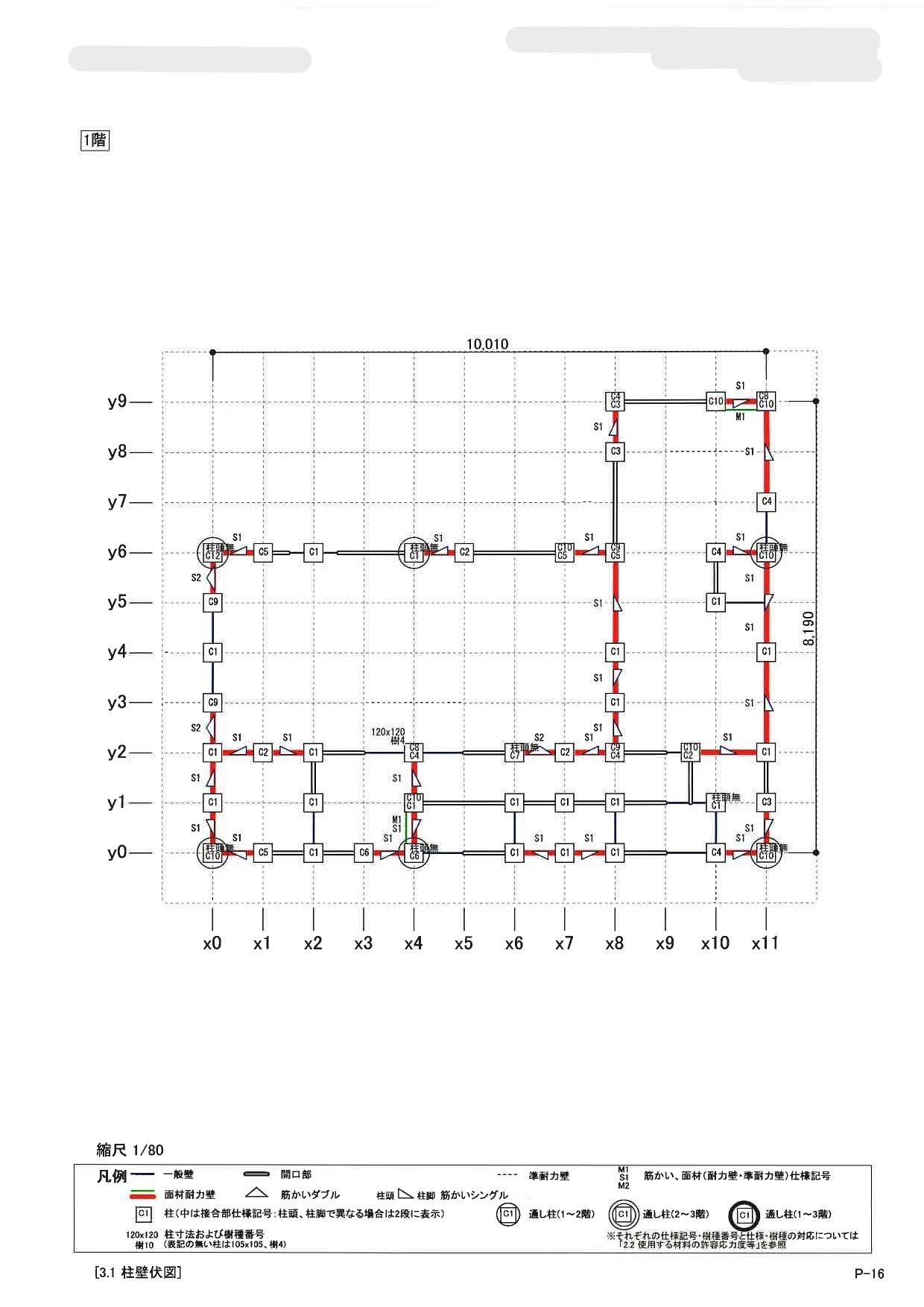

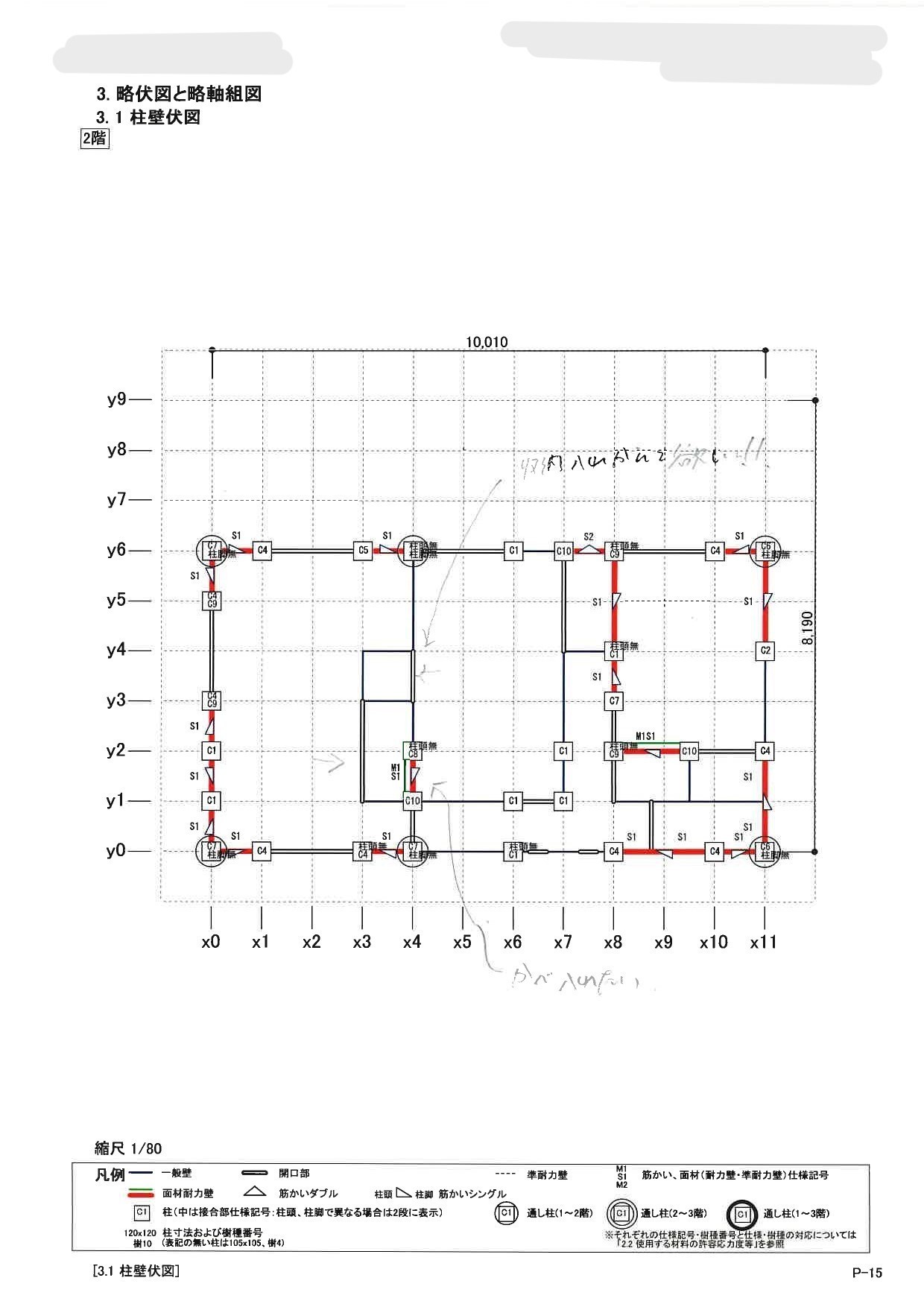

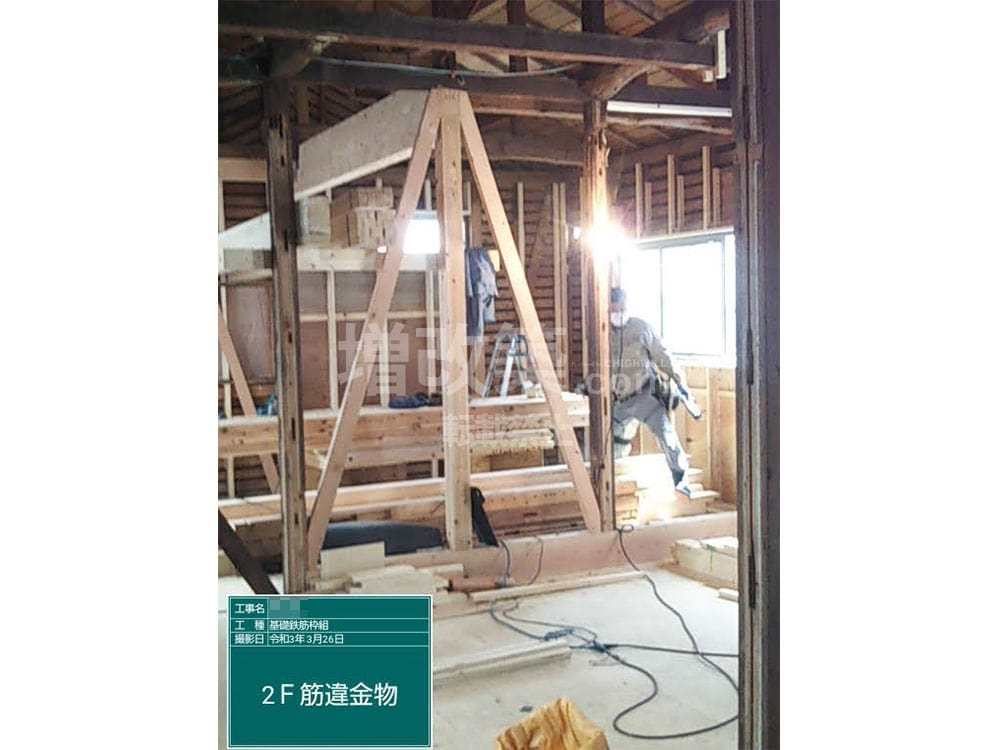

S様邸の木工事では、間取りの変更に伴い、内部の構造体を部分的に組み換え、さらに耐震性を高めるために金物補強を行いました。この工事では、特に2棟を1棟にまとめた特殊な構造であることから、接合部の強化が重点的に行われています。以下、柱の抜き替えや梁補強を含む構造補強と、柱頭柱脚金物を用いた金物補強の二つの視点から解説します。

柱頭柱脚補強金物

1階 柱・壁補強図

2階 柱・壁補強図

●

1. 梁補強と柱の抜き替え

S様邸の改修においては、古い柱を抜いて梁を補強する作業が重要な工程となりました。間取り変更に伴って一部の柱を取り除く必要があったため、屋根や上部構造の荷重を支えるために新たな梁を追加し、補強を行いました。この作業は、住宅全体の強度を保つために不可欠であり、特に大開口部や広い空間を作る際には重要です。梁は、建物にかかる垂直方向の荷重を支える役割を果たすだけでなく、水平方向の応力にも対応するため、梁の強化は地震対策としても非常に有効です。

梁補強の際には、既存の梁と新たに設置する梁の接合部の強化も慎重に行われました。この接合部が弱いと、地震や台風などの外力が加わった際に破損の原因となるため、精度の高い加工と施工が求められます。S様邸では、従来の柱・梁構造に加え、強度を確保するための金物補強も併用し、安全性を高めています。

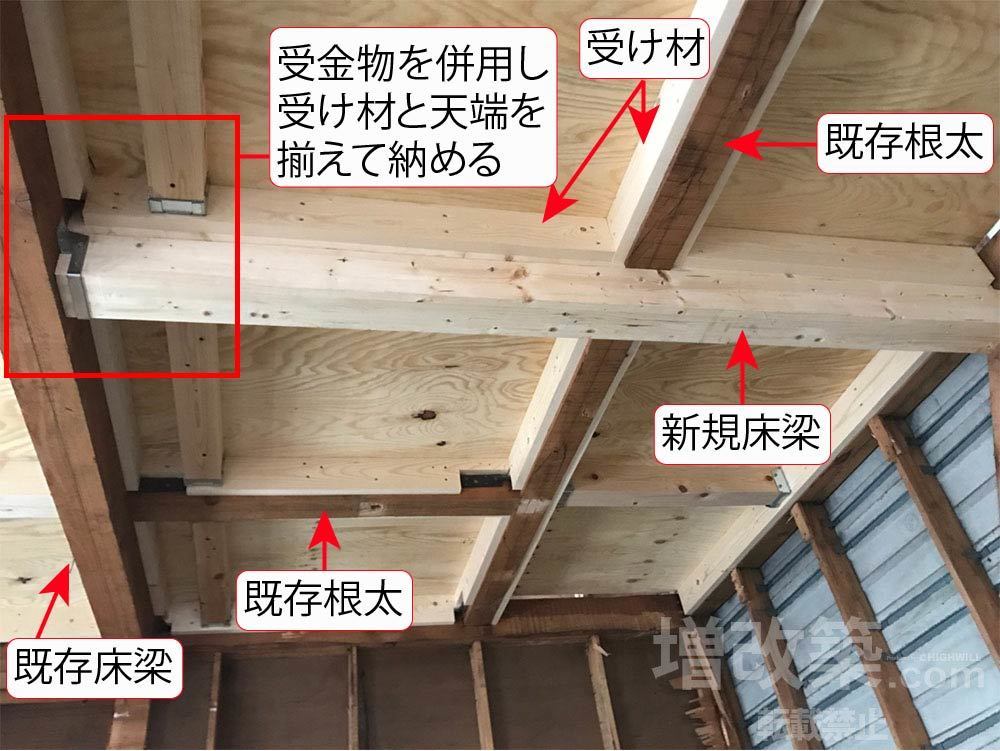

2. 剛床工法の採用

S様邸の2階部分の床下地には、耐震性を強化するために剛床工法が採用されました。この工法は、一般的に「根太レス工法」とも呼ばれ、従来の根太を使用せず、直接梁に24mm以上の合板を張り付けるものです。剛床工法の最大のメリットは、床全体に高い剛性と耐力を持たせることができる点にあります。これにより、地震時の横方向の力(水平力)にも強く、建物全体の耐震性能を向上させることができます。

剛床工法の具体的な手順としては、まず梁の上に下地材を均一に配置し、その上に24mm以上の合板を張り付けます。この際、梁の天端が水平であることが重要であり、もし水平でない場合はカンナや特殊な工具を用いて調整し、最終的に剛床を形成します。床全体が強固な一体化した構造となるため、地震時の振動や衝撃を耐力壁へスムーズに伝達し、建物全体の安定性を保つ効果があります。

剛床工法は、新築に比べてリフォームでは特に手間がかかる工法です。既存の梁や構造体のレベルを調整しながら施工を進めるため、職人の技術力が非常に重要となります。特にS様邸のように、二棟を一棟に増築した複雑な構造では、剛床工法を採用することで、耐震性と剛性を高める必要がありました。

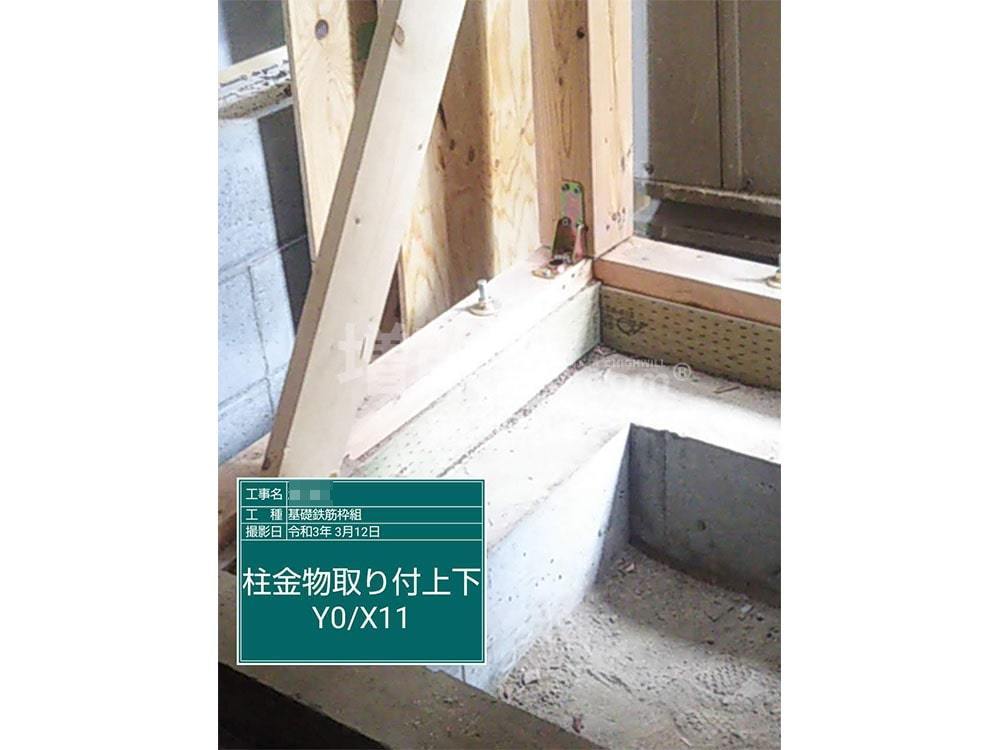

●1. 柱頭・柱脚金物の役割

S様邸の木工事では、耐震性を確保するために各接合部に柱頭柱脚金物を取り付けました。これは、柱と梁、および柱と土台の接合部を強化するための金物で、柱の引き抜きや破断を防ぐ役割を果たします。地震や台風などの自然災害が発生した際、建物の揺れに対して応力が加わりやすい箇所は、接合部が最も弱くなるため、金物で補強することが必要です。

金物補強の重要性は、特に古い建物に顕著です。S様邸は築約60年という古い建物であり、従来の耐震基準では筋交いだけで柱を支えていたため、接合部の強度が不十分でした。このような建物では、柱と梁の接合部が破断したり、ホゾ抜けと呼ばれる現象が起きやすく、建物が倒壊する危険性があります。このため、現在の耐震基準に合わせて、ホールダウン金物や羽子板ボルトなどの柱頭柱脚金物を使用し、接合部を強化しました。

柱頭柱脚金物の役割は、単に柱や梁を接合するだけでなく、耐力壁のポテンシャルを最大限に発揮させることにもあります。耐力壁がどれだけ強くても、接合部が弱ければ地震時に耐力壁が機能しません。S様邸では、地震力を効果的に分散させるため、全ての接合部に適切な金物を設置し、耐震性を高めました。

2. N値計算に基づく金物補強

S様邸の金物補強は、耐力壁の強度を計算し、必要な補強箇所を決定するN値計算に基づいて行われました。N値計算とは、各耐力壁にかかる引き抜き力や圧縮力を数値化し、その結果に基づいて金物の種類と設置箇所を決定する計算方式です。この計算により、建物全体の耐震性能をバランス良く高めることができます。

具体的には、N値に基づいて、S様邸ではホールダウン金物やかど金物が適材適所に設置されました。ホールダウン金物は、特に柱の引き抜き力が大きい箇所に使用され、柱と土台を強固に結びつけることで、柱の抜けを防ぎます。一方、かど金物は、梁と柱、梁と土台の接合部に使われ、引き抜き力だけでなく、横方向の揺れにも対応する役割を果たします。

N値計算を基にすることで、過剰な補強や不足した補強を避け、最適な金物補強が実現しました。これにより、S様邸は耐震性と安全性を最大限に高めることができました。

●木工事のまとめ

S様邸の木工事では、剛床工法を採用した構造補強と、柱頭柱脚金物を使用した金物補強が重要な役割を果たしました。梁補強や剛床工法により、地震や台風に強い建物構造を実現し、さらにN値計算に基づく金物補強により、接合部の耐震性を確保しました。これにより、S様邸は現代の耐震基準を満たし、住む人が安心して過ごせる強固な住宅へと生まれ変わりました。

1. 断熱工事と住宅の寿命

S様邸では、セルロースファイバー断熱材を使用し、優れた断熱効果を発揮しました。特に断熱材は住宅の寿命を左右する重要な要素です。日本の住宅寿命が平均26年と短いのは、結露や湿気による内部の損傷が原因の一つです。特に木造住宅では湿気が木材にダメージを与え、腐敗や強度低下を引き起こします。このため、適切な断熱工事が不可欠です。

断熱材は「熱を断つ」だけでなく、家の中で発生する湿気を管理する役割も持ちます。特に日本のような高温多湿な気候では、断熱が不適切だと内部結露が発生し、壁の中で湿気が蓄積して建物を損傷させる可能性が高いです。一般的な断熱材であるグラスウールやポリスチレンフォームでは、湿気の管理が難しく、結果として断熱材自体の劣化や建物の寿命短縮につながることがあります。

2. セルロースファイバーの特徴

S様邸で採用されたセルロースファイバーは、環境に優しい新聞紙を再利用した断熱材です。この素材は、断熱効果だけでなく、防音性や調湿性にも優れており、従来の断熱材と比較して多機能です。セルロースファイバーは、繊維同士の絡み合いによって無数の空気胞を形成し、これが熱や音の伝導を抑える働きをします。また、木材の特性を活かした調湿機能により、壁の中で発生する湿気を吸収し、適度な湿度を保つことが可能です。これにより、結露防止にもつながり、断熱材の寿命を大幅に延ばします。

また、セルロースファイバーは高い充填密度で吹き込まれるため、柱間に隙間なく充填され、気密性を高めます。一般的なグラスウールなどの断熱材では、施工時にどうしても隙間ができやすく、それが断熱効果の低下や結露の原因となることがありますが、セルロースファイバーはその点で優れています。実際、S様邸でもこの特性を活かし、建物全体の断熱性能を大幅に向上させました。

3. 調湿効果と結露防止

セルロースファイバーは、湿度調整機能が特に優れており、建物内の湿度が高いときは湿気を吸収し、乾燥しているときは放出するという調湿効果を発揮します。この調湿効果により、内部結露の発生を抑えることができ、断熱材や木材が長期間にわたって劣化しにくい環境を作り出します。

結露は、建物の壁の中で水分がたまりやすくなる現象で、特に温度差が大きい日本の冬や夏に発生しやすいです。冬は室内の湿気が冷たい壁に接触して結露し、夏は逆に外の湿気が冷房で冷やされた室内との温度差で結露が発生します。この逆転結露もセルロースファイバーの調湿機能により、防ぐことが可能です。

従来の断熱材、特にグラスウールやロックウールは防湿シートによる対策が必要ですが、セルロースファイバーでは防湿シートがなくても、自然な調湿機能で壁内の湿気を管理できるため、結露リスクが非常に低いです。

4. セルロースファイバーの防音・防燃効果

セルロースファイバーには優れた防音効果もあります。木質繊維の構造と高密度充填によって、音の伝わりを大幅に抑えることができ、特に交通騒音や室内の騒音対策としても非常に効果的です。S様邸でも、これにより家の中が静かな環境となり、快適な住空間が実現しました。

さらに、防燃効果も大きな特徴です。セルロースファイバーにはホウ酸が含まれており、これが防燃性能を高め、万が一の火災時にも延焼を抑える効果があります。ホウ酸は木材に吸着すると燃えにくくなる特性があり、セルロースファイバーが充填された壁は火が通りにくい防火壁となります。S様邸の断熱工事でも、これによって安全性が大幅に向上しました。

5. 環境に優しい断熱材

セルロースファイバーのもう一つの大きな利点は、その環境への優しさです。主原料がリサイクルされた新聞紙であり、製造時に使用するエネルギーも他の断熱材と比較して非常に少なく、製造過程でのCO2排出量も抑えられています。さらに、廃棄時にも環境負荷が少ないため、持続可能な社会を目指すうえで非常に有効な断熱材です。

まとめ

S様邸で行われた断熱工事では、セルロースファイバーを使用することで、断熱効果はもちろんのこと、防音、防燃、そして調湿機能を活かし、快適で長寿命な住環境が実現されました。特に結露を防ぐ効果が高いため、木造住宅の寿命を大幅に延ばすことができ、環境にも優しい選択肢となっています。このような断熱材を採用することで、建物の寿命を延ばしつつ、住む人が快適に暮らせる空間を提供することが可能です。

荒川区S様邸 断熱データ

| 場所 | 製品 | 断熱グレード |

|---|---|---|

| 床断熱材 | ミラネクストラムダ | |

| 壁・天井断熱材 | セルロースファイバー | C(ZEHレベル) |

| 玄関ドア | LIXILジエスタ2防火ドア | C(省エネ基準レベル) |

| サッシ | LIXILサーモスL | C(省エネ基準レベル) |

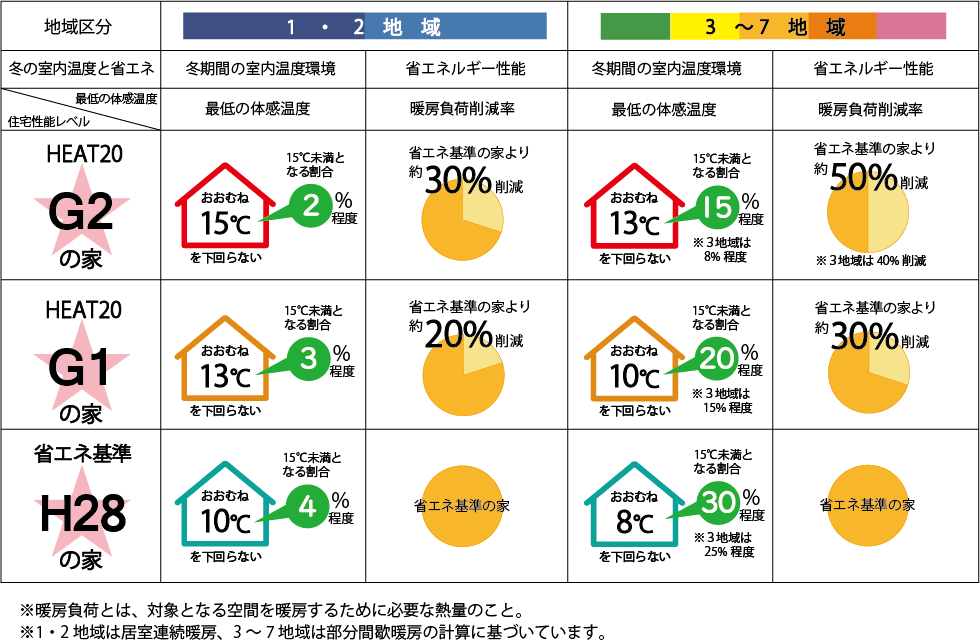

HEAT20-G2リフォームとは?

<HEAT20とは?>

HEAT20とは、「2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会」という団体名です。

その団体が設定しているのが、屋根や外壁、床、窓などの「外皮」と呼ばれる部位の断熱や遮熱などといった性能の評価基準であり、G1とG2の2段階あります。G2の方がより高性能な性能を有する外皮となっています。

▲HEAT20-G2の家は、省エネ基準の家の30~50%の暖房費を削減できる

「増改築.com®」によると、断熱リフォームの基準として、平成28年の建築物省エネ法基準に相当するUa値0.87が等級4(最高等級)とされています。しかし、この基準だけでは、真の省エネ住宅とは言えません。実際に、日本の断熱等級4は、2020年の建築基準法で努力義務とされているに過ぎません。しかし、2022年4月には断熱等級5が新設され、さらに2022年10月には断熱等級6・7が新設されました。断熱等級6・7は、これまでの断熱等級4と比べて、はるかに高いレベルの断熱性能が求められます。 HEAT20の計画においては、ZEH基準のUa値0.6を基準としています。これは、外壁105mm、U値2.33の樹脂アルミ複合サッシ窓で、天井の断熱材は105mmあれば実現できるとされています。さらに上位の「HEAT20 G1」グレードでは、6地域でUa値0.56となり、このレベルでは断熱環境を体感できるとされています。

最上位の「HEAT20G2」グレードでは、5地域でUa値0.46となっています。

断熱改修(温熱改修)リフォームを成功させるためには、これらの基準や計画をしっかりと理解し、適切な施工方法を選択することが重要となります。

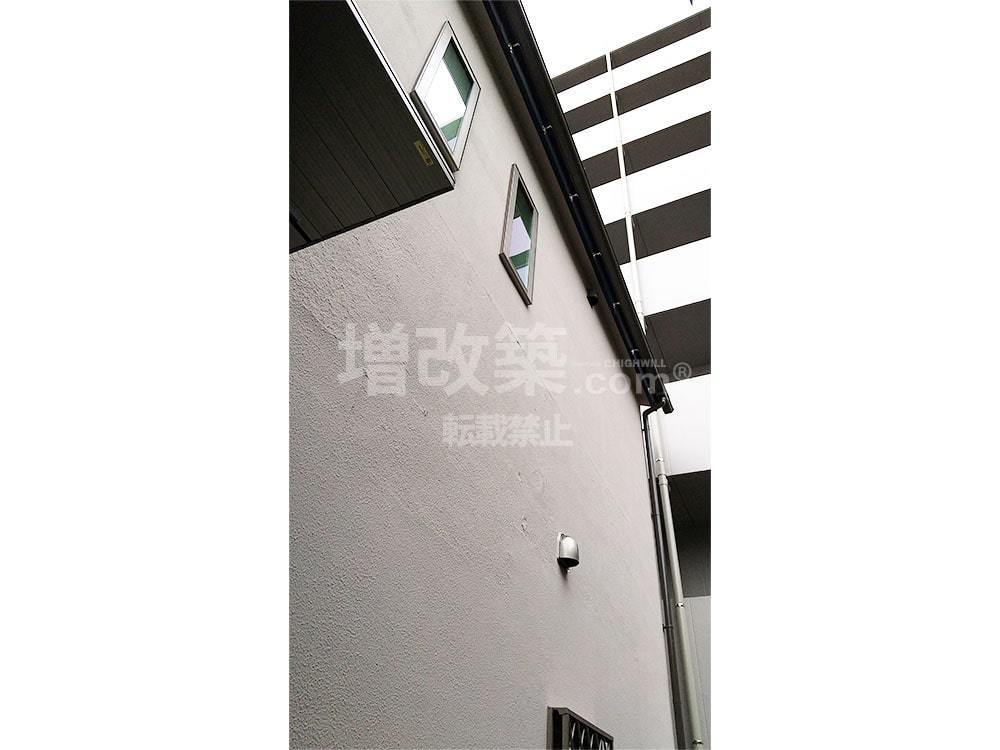

外壁工事は、住宅の耐久性や断熱性、美観を保つための重要な工程です。

S様邸の外壁工事では、劣化した窓周りの補修後、耐久性を高めるためにラスカットを使用しました。ラスカットは、モルタル下地を強化する板で、モルタルの剥離を防ぐ役割があります。これを取り付ける際、隙間からの雨水侵入を防ぐためにシーリング処理を行い、その後に左官職人がモルタルを塗装しました。

モルタル塗装では、まず目地部分にメッシュを貼ってクラック防止を施し、強度を高めます。特に、屋根と外壁の取り合い部分や外壁の角には、

モルタル塗装のプロセス

モルタルの塗装は、下塗りと上塗りの2段階で進められます。まず、下塗りではセメントの量を多くした富調合モルタルを使用し、付着力と強度を重視した施工が行われます。しかし、セメントの収縮によるひび割れが懸念されるため、上塗りにはセメント量が少ない貧調合モルタルを使用して、ひび割れを防止します。

下塗り後、乾燥させてから木材を撤去し、上塗りを行います。上塗りでは職人が何度も重ね塗りを行い、表面を平滑に整えます。この仕上げ工程は技術が要求され、職人の腕が試される重要なポイントです。

誘発目地とコーナー定木

さらに、モルタル塗装では誘発目地を設置することにより、計画的にひび割れを起こす部分を作り、他の箇所でのクラック発生を防ぐ効果があります。これにより、耐久性とデザイン性を両立させた外壁が完成しました。

最終的に、モルタルが完全に乾燥してから塗装が行われ、耐久性が高く美しい仕上がりが実現しました。

構造部の構造補強が終わると、造作工事に入ります。

最後に行ったのは、細かな内装の造作工事です。機能的で美しい空間を実現しました。

約8か月の工事を経て、いよいよ竣工です。

築60年戸建てがどのように生まれ変わったのか。

S様邸の様子をご紹介します。

== 外観==

Before

After

▲外壁は日本ペイント製の塗装仕上げ

▲新しいベランダはLIXILビューステージ

▲玄関ドアはLIXILジエスタ2

== 1F LDK ==

Before

▲施工前はキッチンとリビングは別の部屋でした

After

▲施工後はLDKとして広い空間が確保できました

== 1F 水まわり ==

Before

▲施工前はL型の大きなキッチンでした

After

▲新しいキッチンは対面型なのでリビングの様子がよく見えます。キッチンと背面収納ともにトクラスのBb

▲浴室はTOTOサザナ1616サイズ

▲1階洗面化粧台はTOTOオクターブ 間口900

▲2階洗面化粧台はTOTOオクターブ 間口750

▲トイレはハイウィルオリジナルトイレ

== 2F 居室 ==

▲階段や床材はパナソニックベリティスシリーズ

今回のリフォームプロジェクトでは、長年お住まいだったお家に新しい命を吹き込むという責任を感じながら進めさせていただきました。特に、2棟を1つに増築した際の接合部の補強工事や、耐震基準を満たすための構造強化には非常に気を使いました。屋根や外壁の解体では劣化が進んでいた箇所も多く、予想外の修復が必要となる場面もありましたが、工事中に発見した問題を的確に処理し、丁寧に対応できたことは現場のチームにとって大きな達成感です。

また、間取りの調整に関しても、S様のご要望である開放的なリビング空間や、主寝室のプライバシーを確保しつつ利便性を高める配置に工夫しました。特に、1階のリビングからお庭を見渡せるレイアウトは、居住空間に明るさと開放感を持たせ、S様ご家族のリラックスできる空間作りを心がけました。

二階の部屋配置では、既存の広縁スペースを活かしながら、無駄なスペースを省いたゾーニングを実現。これにより、家族の成長に合わせた機能的な住まいに仕上げることができました。

工事期間中は何度もS様とコミュニケーションを取らせていただき、予期せぬ問題が生じても迅速に対応できました。完成までに至る苦労はありましたが、その分、S様にご満足いただける住まいを提供できたことを誇りに思っています。今後とも何かご不明点や追加のご要望がありましたら、お気軽にご連絡ください。S様、この度はご依頼をいただき、誠にありがとうございました。

■この事例と似たテーマカテゴリーを見る

■他のリフォーム事例を見る

これさえ読めば「耐震」は大丈夫!リフォームする前に必ず知っておく耐震の知識

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。耐震に関する正しい知識を知り大切な資産である建物を守りましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)