戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP > 施工事例 > 都道府県で探す > 東京都 > 豊島区 > 施工事例 I様 築50年性能向上リノベーション事例 (耐震等級3相当・断熱等級6)

築50年性能向上リノベーション事例 (耐震等級3相当・断熱等級6)東京都豊島区

| 建物概要 | |

|---|---|

| 名前 | I様 |

| 場所 | 東京都豊島区 |

| 築年数 | 築46年 |

| 構造種別 | 木造一戸建て |

| 家族構成 | 大人2人 |

| 対象面積 | 26.3坪 |

| リフォーム部位 | ベタ基礎/間取り変更/断熱サッシ/耐震補強/ |

| 工期 | 5ヶ月 |

| 価格 | 2600万 |

お客様のご要望

今回のリフォームで、I様からのご要望は以下の3点です。

- 地震が不安なので耐震補強はしっかりとやりたい

- 断熱材にはこだわりたい。

- ベタ基礎にしたい

プランナー 北畠より ~プランニングのポイント~

I様は「平屋化で1階だけに暮らしたい」という考えもありましたが、実際に2階増築の状態を調べると、解体費用や構造的負担が大きく、別の方向(耐震補強で2階を活かす)にシフトした方が予算対効果が高いと判断。結果的に、耐震と断熱の同時強化を行いながら1階の動線を刷新し、2階にトイレを追加することで“実質的なバリアフリー・温熱改善”を実現しました。

施主からすると「すべてを理想どおりにする」のは費用が膨大になるため、「どこにコストを集中投下し、どこを簡略化するか」をプランナーが明確に示すことが重要です。I様邸では、地震リスクと冬の寒さに対する不安が最優先だったので、耐震等級3・断熱等級6を達成することを軸に予算を振り分ける方針を取りました。

-

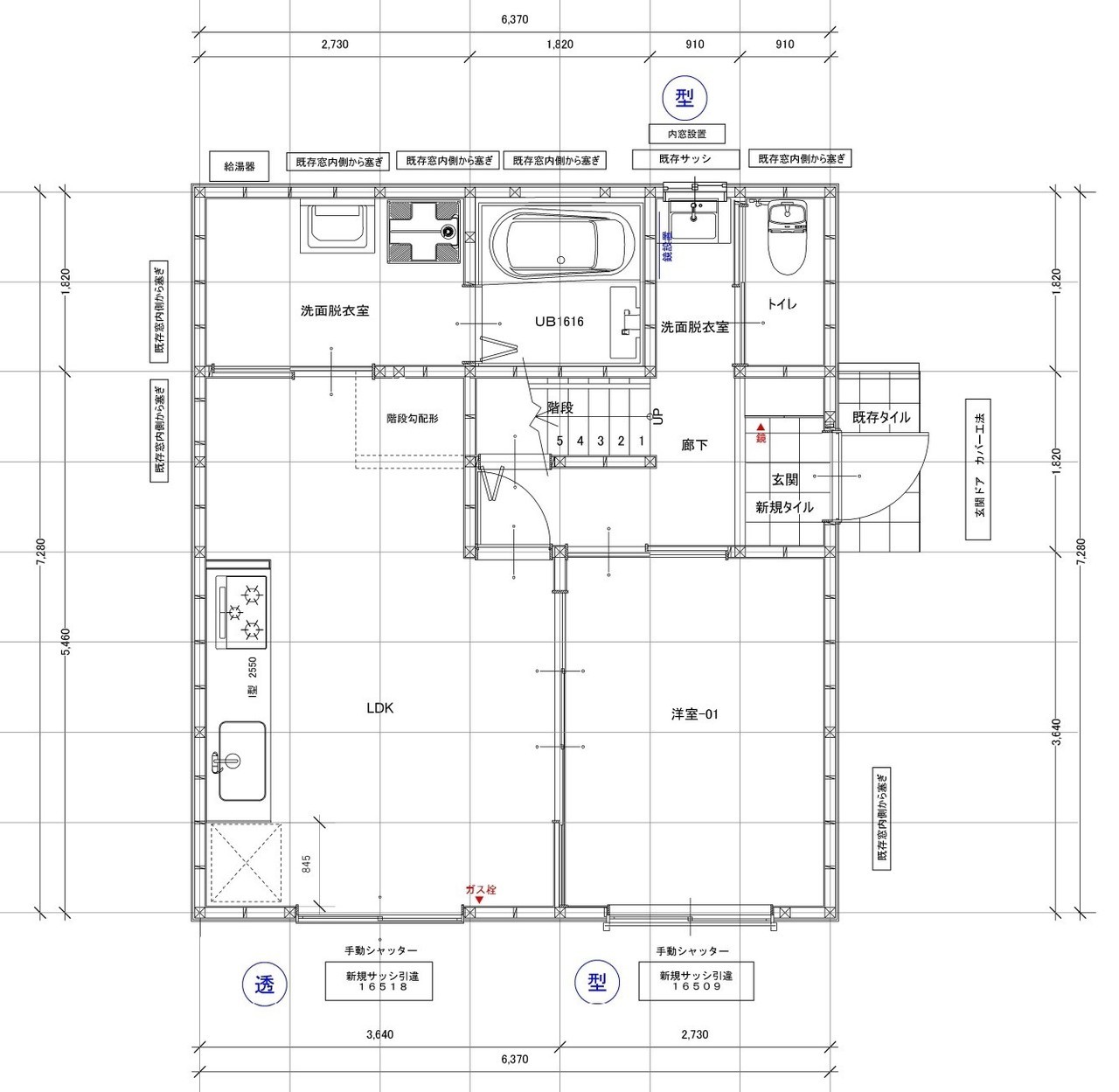

間取りの変化と収納計画 1階はLDKと洗面脱衣室を大幅に拡張し、勝手口を塞ぐことで家事動線が簡潔になり、ご夫婦2人にとって必要十分な生活スペースを確保。2階は3室に加えトイレとベランダを使用可能な状態で残し、将来的にゲストルームや趣味部屋として活用できる可変性を持たせています。玄関収納や階段下収納を新設したことで、室内に物が散乱しにくくなり、“住まいの美観を保ちやすい”点も施主に好評でした。築50年の家は収納が意外と少ない作りが多いため、改修時にまとめて設計するメリットは大きいです。

-

デザイン面の工夫 外壁は窯業サイディングの上張りで統一感を出し、シャッター窓や小窓の配置を見直すことで、もとの増改築の段差やラインが目立たない仕上がりになりました。内部はできるだけ梁や柱を隠し、断熱材や耐震金物の存在を感じさせないデザインを採用。

I様が悩んでいた洋室の東側窓を塞ぐかどうかについては、防犯とプライバシー優先で塞ぎ、代わりにLDKからの採光と通風を工夫する形で納得を得ました。リノベでは「窓を増やせば明るくなるが耐震壁が足りなくなる」「窓を減らせば安全性は上がるが日当たりが落ちる」というトレードオフが常に存在するため、今回のように施主と相談しながら着地点を探るのが理想的な進め方です。

今後の暮らし方とメンテナンス

-

断熱性能をフルに活かす

断熱等級6相当まで高めると、冷暖房効率が非常に良くなります。夏場はエアコンを弱めでも室温が上がりにくく、冬場は少ない暖房で底冷えを感じにくいというメリットを最大限享受できます。ただし、家を高気密化しているため、換気が不足すると室内の湿度が高まりすぎる可能性があるので、機械換気や窓開け換気のタイミングを適切に管理するのが望ましいです。

また、結露リスクが大幅に下がるため、窓サッシや壁内にカビが発生するリスクも減りますが、湿度の高い洗面脱衣室や浴室周りは定期的に換気扇を回すなど、施主自身がメンテナンスを意識する必要があります。 -

耐震等級3相当の地震対策

大きな地震が発生した際、家は大きな揺れに耐えるだけでなく、数回の余震でも金物や補強材にストレスがかかります。地震のあとには外観・内観を一通りチェックし、ひび割れや金物の緩みがないかを確認して必要なら早期に補修するのがおすすめです。

耐震補強済みだからといって絶対に損傷しないわけではありませんが、リノベによるレベルアップで倒壊や大きな破損を回避できる確率は格段に上がります。施主が地震保険などに加入しておくことで、万が一の場合の修繕費をカバーできる体制を整えるのも安心材料となるでしょう。 -

ライフスタイルの変化に柔軟に対応

今回のリノベーションで収納と動線を改善したため、日々の暮らしは一変するはずです。特に台所から浴室への動線は勝手口を塞いで効率化し、洗面脱衣室を拡張したことで、洗濯・着替え・浴室の動線が集中管理されるレイアウトに生まれ変わっています。今後は家事時間が大幅に短縮され、ご夫婦のゆとり時間が増えることが期待できます。また、2階にトイレを新設したことで階段移動が減り、将来的にご夫婦が年齢を重ねても暮らしやすい設計になりました。空いた部屋をゲストルームや書斎にしたり、収納を増やしたりと、ライフステージの変化に合わせて部屋の使い方をカスタマイズできる余地があるのもリノベの魅力と言えます。

東京都豊島区I様邸 戸建てリノベーション施工事例テーマカテゴリー

- 再建築不可リフォーム

- 耐震等級3相当(上部構造評点1.5以上)リフォーム(性能向上リノベーション)

- HEAT20-G2リフォーム(性能向上リノベーション)

- 補助金活用リフォーム

打ち合わせから着工、完成までの詳細施工事例紹介

I様の場合、当初は台所回りの動線や、2階にトイレを追加するなどの要望を出されていましたが、実際の建物状態や予算、そして耐震・断熱性能への期待をどこまで満たすかによって、プランの優先度を再調整する必要があります。

-

耐震優先か間取り優先か

昭和50年の増築部を含め、見えない部分が多い建物ほど「耐震性能の補強量が想定以上になる場合がある」ことをしっかり伝える。施主の希望をすべてかなえると壁量が足りなくなり、耐震等級3が達成困難になるケースがあるため、どこまで壁を開放し、どこまで耐力壁を増やすかを擦り合わせる。

たとえば「LDKを広げるために和室壁を取り払いたい」が、耐震上そこが要となる壁なら、筋かい追加や梁補強など別の対策が必要となる。こうした追加工事の可能性を事前に承知してもらうことで、後のトラブルを防げます。 -

断熱性能・水回りの優先順位

I様は地震と夏冬の暑さ寒さ対策が高優先度の要望ですが、それに合わせて水回り配置を変えるとなると配管ルートの大幅変更が必要です。しかも昭和42年当時の台所側に浴室入り口があったり、勝手口があるなど、もともとの動線が現代の暮らしにそぐわない状況。その分、解体+新設設備コストがかかる可能性が高いと見積もられました。

もし予算的に厳しいなら、一部の仕上げ材や造作家具をグレードダウンしてでも断熱性能を最大限確保するのが望ましいと判断する場合も。施主が「LDKの壁紙や床材を多少抑えても、断熱は譲れない」という姿勢であれば、そこに集中投資し、仕上げの豪華さは二の次にする割り切りが有効です。 -

将来構想:2階のトイレやベランダ活用

要望リストには「2階にトイレを設置したい」「ベランダを今後も使いたい」とあるが、耐震補強のために2階の柱・梁を大きく増強したり、ベランダ床の防水を全面改修する必要がある可能性も浮上。そこで、将来の計画として“第2期工事”を検討できる形にするか、今回の工事で一気に済ませるかを判断し、施主と相談するのが賢明です。

特に配管を新設する2階トイレは、床下に通すか壁内に通すかで施工の難易度が変わり、解体範囲や費用に直結します。あえて今回は配管だけ仕込んでトイレ本体は後付けとするなど、予算を段階的に投入する考え方もあり得ます。 -

不確定要素と追加費用の対策

築50年、増改築有りの物件は解体してみて初めて判明する劣化箇所があるのは必至です。そこで、あらかじめ“予備費”を見込んだ計画を提案し、解体後に見積り再確認するステップを施主に了承してもらうことが重要です。「ここまでの追加費用なら工事継続、これ以上ならプラン変更」など、線引きルールを打合せ段階で共有しておくと後から揉めにくくなります。

●施工前の水回り

間取りの変更プラン

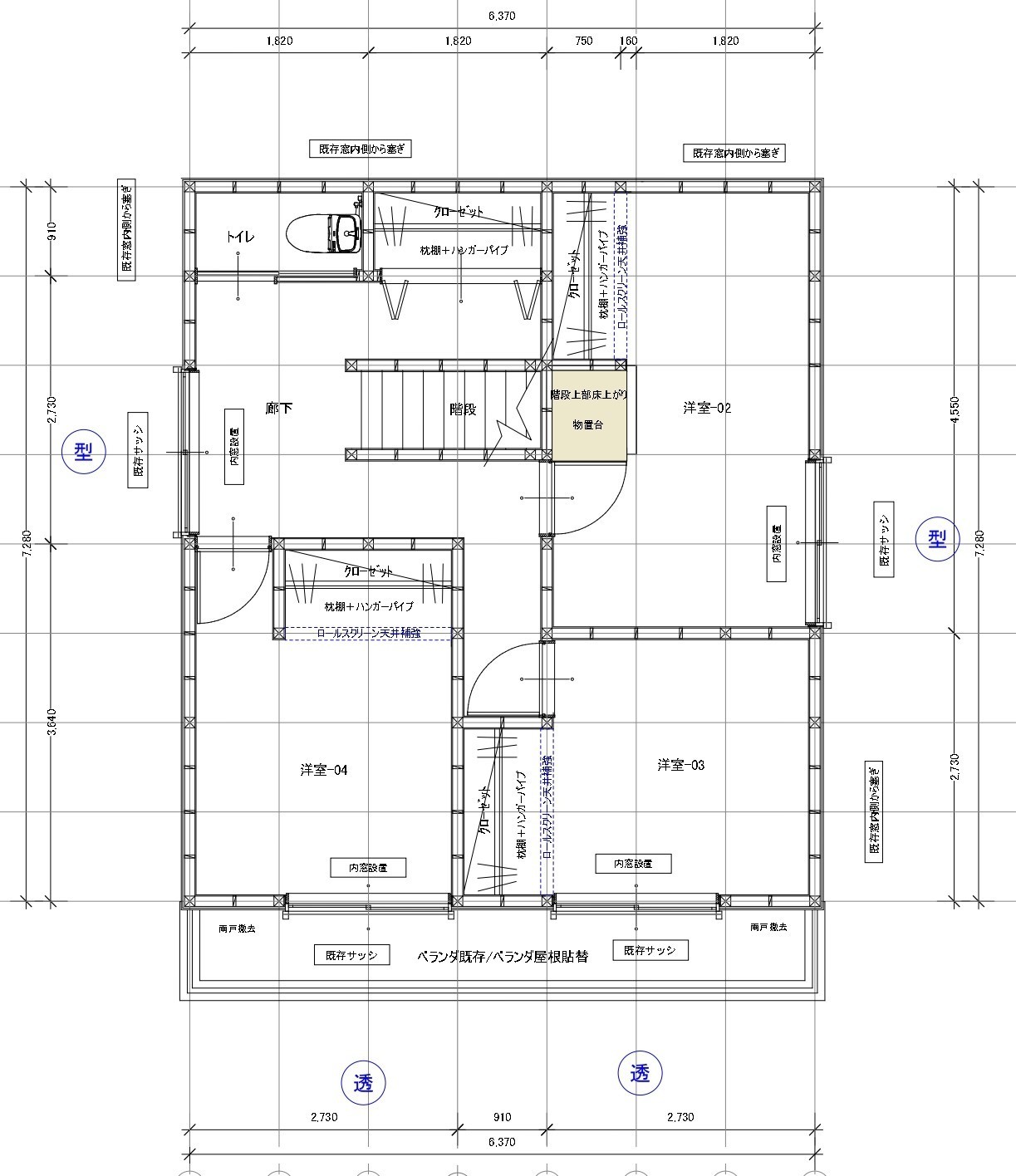

▲1階 戸建てリノベーション後プラン

▲2階 戸建てリノベーション後プラン

間取り変更と水回り動線の刷新

-

1階:勝手口を塞ぎ、洗面脱衣室+DK拡張

- 勝手口を撤去し、そこを洗面脱衣室や更衣スペースに取り込む。浴室の入り口を台所側から独立させることで、洗濯機や洗面台とワンルーム化した水回りを形成。

- 6畳和室と旧台所を合体させてDKを広げ、西側にキッチンと冷蔵庫・食品庫スペースを配置する。DKと洋室の掃き出し窓は腰高窓に変更してシャッター付きにすることで、防犯性と窓周りの断熱性向上を両立。

- トイレ横の洗面所は最小限に留め、玄関収納や階段下収納を充実させることで、日用品や靴類の管理をしやすくする工夫。

-

2階:トイレ新設と3室化計画

- 既存間取りを大幅に変えて3部屋と廊下、そしてトイレスペースを確保。ベランダは防水面を補修し、今後も使用できるよう手入れしておく。

- 窓を減らすかどうかは防犯や断熱との兼ね合いで検討し、南東洋間の東側窓は不要との判断で塞ぐ方針。ここに耐震壁を増やすか、収納を作るかを検討する。

-

猫トイレ置き場+防犯対策

- 猫用のトイレをクローゼット内に置く場合、換気扇を追加するか、消臭対策をどうするか話し合う必要がある。

- 窓や勝手口を減らすことで防犯性は高まるが、暗さや通風の問題が出ないかを考慮。暗くなる分を補うために高窓や光を取り込む工夫、または照明計画を強化する。

耐震等級3と断熱等級6の達成プラン

-

耐震補強の考え方

- 昭和50年に増築した2階部分も含め、旧耐震基準(昭和56年以前)で建てられた家は壁量が不足しがち。N値算定や壁量計算を元に、耐力壁(筋かいや構造用合板)や梁補強、ホールダウン金物を適切に配置する計画を盛り込む。

- 大きな開口を増やしたり、壁を取り払ってLDKを広くすると耐震性が下がるため、筋かいを追加したり、梁を太くするなどの方法で補強する。

- 基礎にクラックがあれば刺し筋工法や増し基礎を検討し、現行の新築レベルに近い基礎強度を目指す。

-

断熱改修:等級6相当

- 床には押出法ポリスチレンフォーム系断熱材(例:ミラネクストラムダ75㎜)を敷き込み、気密シートで湿気や隙間をシャットアウト。

- 壁・天井には高性能グラスウールを充填し、合わせて気密シートで内部結露を防ぐ構造を採用。サッシ交換や玄関ドアの断熱性能を上げることも考慮。

- 浴室は冷気の侵入口になりやすいので、断熱浴槽や浴室パネルを活用し、窓を小さくして断熱サッシを使うことで冬の寒さを大幅に改善。カビ対策として換気扇や小窓を活かしながら、暖かさを保つ工夫を取り入れる。

-

費用・スケジュール調整

- 耐震と断熱をしっかり行うと、どうしても予算が増大しがちだが、古い建物であれば長い目で見たときの光熱費削減や地震リスク低減のメリットが大きい。

- 解体後の追加工事も想定し、一定の予備費を見込んで契約。万一、想定外の腐朽や配管不具合が見つかれば、仕上げや造作家具のグレードダウンなどで調整する仕組みを設計段階で作っておく。

- 工期は6ヶ月を予定しているが、築50年の増改築物件では解体や大工工事に予想外の手間が発生する可能性があるため、余裕をもったスケジュールを組む。

仕上げと動線のイメージ

-

LDK+洗面脱衣室

1階は台所と和室を一体化した広いLDKがメインで、勝手口を塞ぎ洗面脱衣室を拡大した結果、家事動線が短縮され、炊事や洗濯を効率的に回せるプラン。小窓や換気扇を防犯仕様にしつつ、光と風を確保する。床材や壁材の色味などは耐水性や防汚性を意識し、統一感を出す予定。 -

2階の部屋割り・トイレ設置

既存の階段位置やベランダを活かしながら、3室とトイレをレイアウトする案。柱や梁の耐震補強に伴い、壁厚を増す部分があるため、居室の有効寸法がやや減るかもしれない。そこは収納計画や扉の開き方向などで工夫し、使い勝手を向上させる。 -

玄関収納・階段下の活用

玄関に天井まである収納を設けることで、靴やコート、日用品などをまとめて収納。階段下を物入れに変えるアイデアも取り入れるため、普段使わないものや掃除機などを隠せるスペースが増える見込み。

このように限られた面積を有効に使うには、収納計画がリノベーションの成否を左右する。動線上に収納を配置すると家事のしやすさが飛躍的に上がるため、施主と具体的な使い勝手をイメージしながら位置や棚の高さを決める。

このように、I様邸のプラン概要は「1階の水回り・LDK刷新+2階トイレ設置+耐震と断熱の徹底強化」を軸に作られています。昭和50年の増築による複雑な構造や、台所・浴室・トイレなどの古い配置を一挙に見直すことで、築50年の家でも現行水準の快適性能に近づける道筋を示すものです。もちろん、解体後に想定外の腐朽やシロアリ被害などが出てくれば追加工事が必要ですが、事前の調査と打合せを通じて大きな方向性は確立。あとは実際の工事で細部を詰めつつ、予算と工期を管理していく流れとなります。

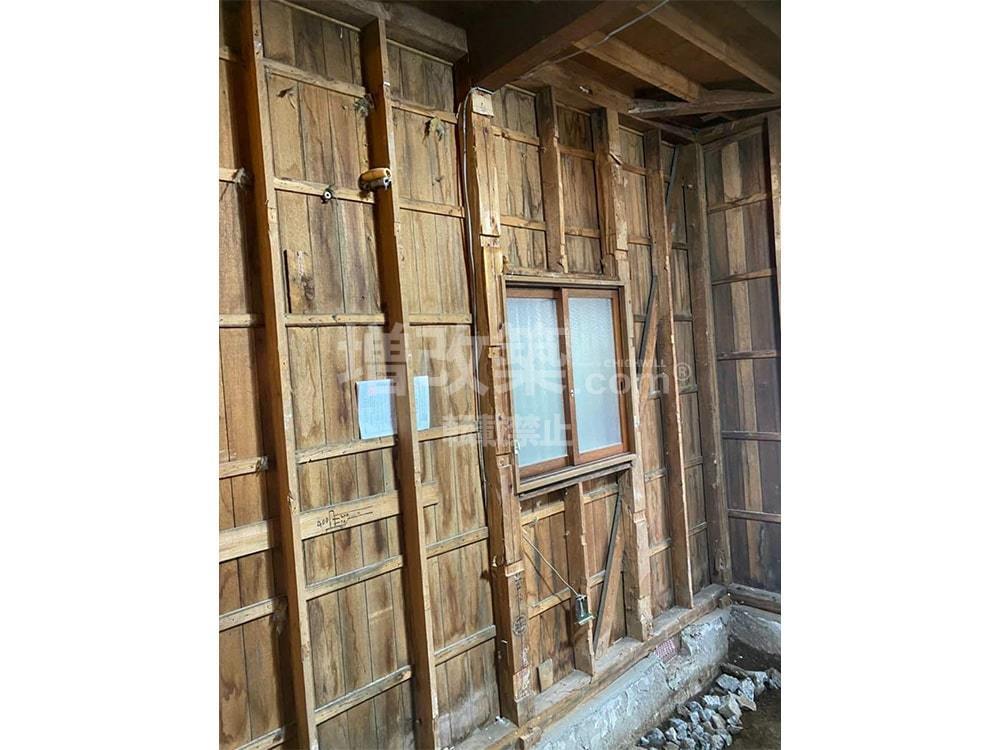

●解体は手壊し作業

築50年の在来工法をベースに、昭和50年に2階増築が行われているI様邸は、旧耐震基準のまま複数回の増築を重ねてきたと推測されます。こうした住宅の場合、重機を導入しにくい立地や周囲との境界が狭いことが多く、結果として解体工程は“手壊し”で行われるケースが増えます。本セクションでは、「なぜ手壊し解体になるのか」「実際にどのように進めるのか」「どんな費用と工期、リスクがあるのか」を詳述し、築古木造住宅リノベーションの最初の壁を乗り越えるための注意事項を紹介します。

手壊し解体が必要となる背景と準備

-

重機解体が難しい立地条件

築年数の長い木造住宅、特に昭和〜平成初期に建てられた家には、いわゆる「再建築不可」や「隣家との間隔がほとんどない」ケースが多々あります。 -

増改築による構造の複雑さ 昭和50年に2階を増築しているため、梁の組み方や柱の位置が通常の在来工法とは変わっているかもしれません。もし重機で大胆に破壊を進めると、どの壁が先に倒れるか予測しづらく、倒壊の方向が読めずに作業員の安全を脅かすリスクもあります。手壊し解体なら、屋根材や外壁材を少しずつ剥がしながら構造体を露出させ、柱・梁・筋かいの状態を確認しながら慎重に進められます。築50年の家が持つ“予想外の構造”を把握しやすいという点で、追加工事リスクを見極めるメリットがある一方、費用と時間は確実に増えるデメリットも見逃せません。

-

近隣への配慮と粉塵対策

重機解体では、建材を一気に破砕するため粉塵や騒音が激しくなりがちですが、手壊し解体でも音とホコリが出るのは避けられません。ただし、部材をバールやハンマー、電動工具で丁寧に外していくため、粉塵や振動レベルは多少緩和されるともいえます。

とはいえ、敷地が狭い場合、廃材を搬出するスペースも限られるため、作業効率が大きく低下します。必然的に工期が長引き、近隣への影響(騒音・通行制限など)が長期間に及ぶ可能性が高いので、事前に周囲への挨拶や作業時間帯の情報提供を徹底する必要があります。 -

解体前のライフライン処理

手壊し解体に限らず、家の解体を始める前には電気・ガス・水道などライフラインの停止や撤去を行わなければなりません。築50年の住宅では、メーター位置が敷地の奥にあったり、増築部分を迂回して配管が通っている例があるので、いつどのタイミングでライフラインを止めるかを綿密に計画することが大切です。

手壊し解体の実施と注意事項

-

分割解体と廃材分別

手壊し解体の基本は「小さく区分けして壊す→種類ごとに分別→随時搬出」という流れです。たとえば、木材と金属やプラスチックを分別しながら、2階から1階へ少しずつ降ろしていきます。増改築で複数の材料が混在している場合、どこにどの材質が使われているか現場で把握しながら作業を進めるのは労力を伴いますが、廃材処分費の削減や法的な分別排出義務を満たすために欠かせない工程です。

また、敷地が狭い場合、1階に仮置きスペースを作ってこまめにトラックで搬出する方法をとることもあります。解体作業と搬出を同時並行で進めると、作業場所が確保できず効率が落ちるため、スケジュールを細かく設定して人員を配置するのがコツです。I様宅は庭がありましたのでここに廃棄物を仮置きしました。 -

建物の崩落リスクと仮設補強

昔の増改築では構造計算がされていないことが多く、解体途中で大きな梁や柱を抜いた途端、建物全体が想定以上に歪む可能性があります。手壊し解体でも安全とは限らず、適切な順番で外壁や柱を壊さなければ、崩落事故が起きるリスクがあります。

大工や施工管理者は、あらかじめ解体手順を詳細に決め、一部の柱や筋かいを「最後まで残す」などして安易に構造バランスが崩れないよう工夫します。必要に応じてジャッキや仮設支柱(仮筋かい)を入れ、作業員が屋根裏や2階で解体中に柱が抜けてしまわないよう注意が欠かせません。 -

想定外の躯体不良や構造欠陥の発見

築50年の在来工法住宅を手壊し解体していると、以下のような“想定外”がしばしば見つかります。- 腐朽やシロアリ被害:土台や柱の内側が空洞化している、梁が一部腐っている

- 筋かいや金物が無い:増改築部分で必要な耐力壁がまったく入っていない

- 違法増築に近い状態:柱が接合金物なしで継ぎ足されている、床組みが補強不足

こういった不良箇所は、解体後に施主・設計士・施工管理者で協議し、追加の補修や補強が必要かどうか判断します。追加費用が発生する可能性はあるものの、住まいの安全や寿命を延ばすためには避けて通れない局面です。

もし予備費を見込んでいない場合、当初の仕上げ予算を削るなどして捻出する必要があるかもしれません。トラブルを最小限に抑えるには、打合せ段階で“解体後に追加が出たらこの範囲までは認める”といったルールを決めておくと、施主も混乱しにくいです。

-

近隣対応と騒音・粉塵対策

手壊し解体は重機解体よりは騒音が小さい傾向がありますが、まったく無音というわけではありません。また粉塵も少しずつ出るため、建物全体を防塵シートで覆い、適宜水を散布して飛散を抑えます。狭い路地や住宅密集地であれば、搬出時の通行制限をかける必要があり、近隣住民へ事前に説明することが欠かせません。

解体作業時間(朝何時から夕方何時まで)を厳守し、日曜・祝日は作業しないなどの配慮をする現場も多いです。特に高齢者や子育て家庭が多い地域では、騒音への苦情が出やすいので、工事前に挨拶回りをし、作業スケジュールを掲示しておくとトラブルを防ぎやすくなります。 -

工期・費用の目安

手壊し解体は重機解体より1.5〜2倍程度の手間がかかる場合があります。築年数が長く建物が大きいほどその傾向は強く、28坪のI様邸クラスでも通常の解体費よりかなりの差が出る可能性があります。ただし解体後に構造部を丁寧に見極められるメリットがあり、追加補強の検討を落ち着いてできる点は大きいです。

工期についても、手壊し解体だけで2週間程度は要することが多く、解体後の廃材搬出を含めるとさらに数日〜1週間追加されるかもしれません。

!大事な構造部のすべてが目視可能となるスケルトンリフォーム

内部の天井・壁・床だけでなく外壁まで解体しスケルトン状態(躯体残し)にする戸建てリノベーションの最大のメリットはこのような重要な主要構造部のすべての状態が目視でわかることになります。

フルリノベーション後は、これらの構造上の弱点をすべて修正し補強することで新築と同水準、もくしくはそれ以上の建物性能をもつ構造躯体へ甦らせることが可能となります。

既存基礎の状態と刺し筋の必要性

築50年の基礎は、現在の耐震基準に照らせば十分な鉄筋量を持たないか、そもそも鉄筋が入っていない“無筋基礎”であるリスクが高いです。加えて、昭和50年に2階を増築した際に基礎をどう扱ったのか不明なケースが多く、増築部だけ鉄筋があるのか、あるいは継ぎ足しの接合が弱いのか、現場調査で判定が難しいこともあります。

こうした古い基礎をすべて解体して打ち直すのは費用面・工期面で大きな負担となるため、刺し筋工法による「増し基礎」がしばしば選択されます。案の定解体作業が進むにつれ、基礎表面のモルタル仕上げを剥がしたところ、内部に鉄筋がまったく入っていない(または鉄筋量が著しく不足している)箇所が判明。築50年の家では想定の範囲内ではありますが、クラックや経年劣化も見つかり、耐震等級3相当へ引き上げるには大幅な補強が避けられない状況となりました。

特に昭和50年増築部の基礎は既存基礎に継ぎ足している形跡があり、地震時にその接合部が弱点となるおそれがあるため、施工管理者と設計士が緊急協議。施主へ報告し、補修だけでなく大幅な補強方法を再検討しました。

地盤調査報告書の存在とベタ基礎転換

ここで大きな役割を果たしたのが、施主のI様が保管していた地盤調査の報告書です。築50年の家でも、地盤調査を取っていたおかげで「地耐力(地盤の強さ)」が十分であることがわかり、「底面ベース部をベタ基礎化する」決断が下しやすくなりました。

ベタ基礎とは、基礎全体をコンクリートスラブで覆う工法で、面で荷重を受け止めるため耐震性・不同沈下対策に優れています。通常は解体時に基礎を完全に撤去するか、あるいは刺し筋工法で新旧基礎を増し打ちする形ですが、I様邸の場合は「既存立ち上がり基礎に添え基礎をする+底面もベタ基礎化する」というハイブリッドな補強を行うことで、地震時の揺れを面全体で支える構造にアップグレードする道筋が示されました。

ベタ基礎への転換は、通常の布基礎(立ち上がりだけを補強する)に比べると打設コンクリート量が増え、鉄筋量も増えるため、追加の費用・工期が発生します。しかし、長期的に見れば耐震等級3相当への信頼度が高まり、地震での倒壊リスクを大幅に下げられる点を施主に説明。結果、I様も「家を長く安全に使いたい」という意向から追加費用を了承し、ベタ基礎化を行う計画に移行しました。

解体が進んだ段階での変更であるため、当初のスケジュールより若干遅れが見込まれましたが、将来の地震被害を考えればここで予算を増やす価値があると判断されたのです。

ベタ基礎補強の注意事項

従来基礎の段差・継ぎ目をどう処理するか

増築部や昭和当時の施工で基礎高さが異なることが多く、ベタ基礎化するにはその段差を一度ならしてからスラブを一体にする必要があります。刺し筋を使い、既存基礎と新設コンクリートを結合するだけでなく、床下全面に鉄筋を敷き込んでコンクリートを流し込み、面としての剛性を高める方法が一般的です。

解体で露わになった地面が不陸があった場合、鋤取り砕石や転圧、さらには防湿シートを敷くなどの工程が追加されるため、工期と費用を再度見直す必要があります。

地盤調査の恩恵

今回、地盤調査報告書が存在したことで、ベタ基礎への転換を早期に決断できました。もし地盤調査がなければ、何らかの簡易調査から始め、地耐力不足が判明した際には地盤改良も検討しなければならなかったかもしれません。施主が事前に調査資料を用意していたことは大きなアドバンテージで、基礎補強の方向性が早期に定まったのです。

読者の方も、築年数が長く増改築履歴がある木造住宅では、可能なら地盤調査を取得しておくか、既存資料がないか確認しておくと、工事計画の精度が格段に上がるでしょう。

I様邸では地盤が良好であることからベタ基礎を採用しました。

すべてがベタ基礎が良いというわけではありません。

ベタ基礎は建物全体と同程度の荷重となりますので、建物の重さとのバランスもかかわってきます。足元だけ固めていても屋根を含めた建物とのバランスが悪いと大地震が起きた際にせん断力が働き、ホールダウン金物が抜けるような事態になるケースもあるからです。

大規模な戸建てリノベーションをされる際には、木造を熟知し、実績が豊富な会社へ相談することをお勧めする理由でもあります。

●ベタ基礎って?

布基礎が立ち上がりとフーチングで持たせる基礎に対して、ベタ基礎は、立上りだけでなく、底板一面も耐圧盤を設け、立ち上がりと底面が一体化された鉄筋コンクリートになっている基礎をいいます。

建物の荷重を底板全体の面で受け止めるため、ベタ基礎は不同沈下を起こさない。といわれますが、それは良好な地盤での話です。

基礎の下の地盤面の地耐力が均一でない場合は、不同沈下が起こる可能性が充分あるのです。

耐震の世界では、重い瓦屋根は外して、軽いものに変えましょうと言われておりますが、それ自体は間違っていませんが、この理屈でいくと。屋根の瓦を外して、基礎はベタ基礎にしても、地盤に与える荷重は、瓦屋根以上の荷重がベタ基礎の荷重により地盤面にかかることになります。

地盤が軟弱な場合、布基礎を採用した方が有利な場合も出てきます。

そもそも正しい基礎補強方法を知らず、基礎補補修程度しか行わないリフォーム会社が多くを占めている現状ですが、

戸建て一軒家のリノベーションで、基礎補強をする際は、このような知識のある会社に相談することが必要です。

-

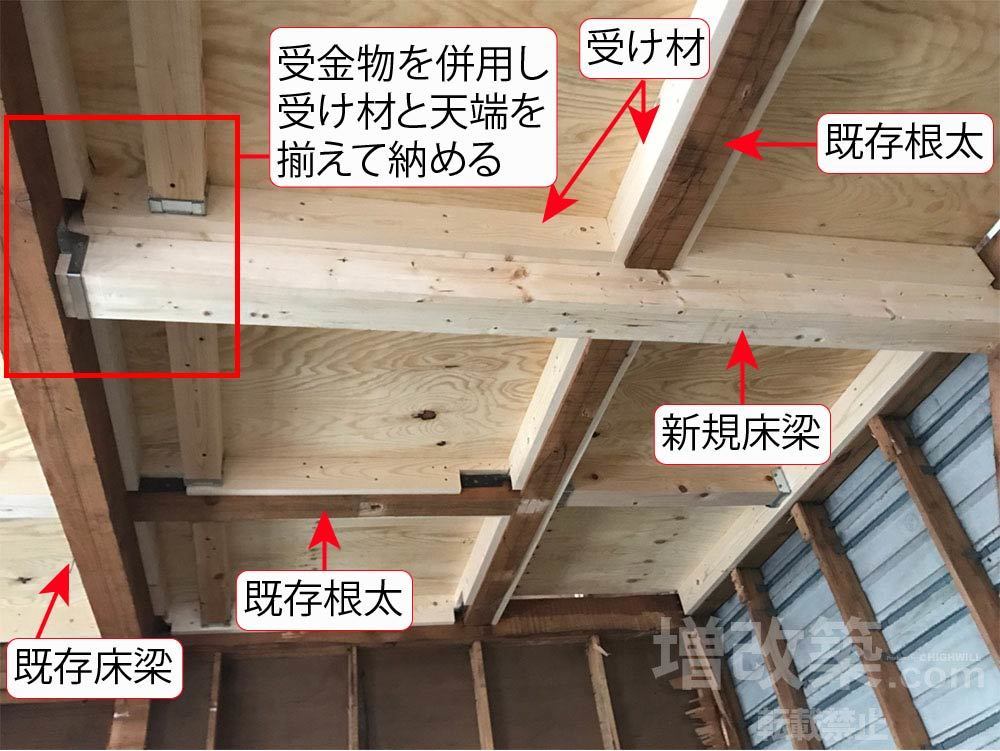

梁の状態:歪み・腐朽・シロアリ被害の確認

解体後に梁が露わになると、長年の荷重や湿気、シロアリの影響で断面の一部が劣化している場合があります。特に昭和期の増改築は構造計算の概念自体がないと言えます。そのため梁に過剰な負荷がかかったままになっているケースも少なくありません。もし梁がたわんでいたり、腐朽部が発見されたなら、その部位を交換するか、抱き合わせ補強(新設梁を並行に取り付け、ボルトや金物で一体化、両面に構造用合板等を張り充梁にする)を行うことが望ましいです。

I様邸では、既存梁の強度が足りない箇所を特定し、N値算定結果を踏まえて必要な補強案(新設梁追加、金物接合など)を洗い出しました。 -

増改築部の梁サイズと接合部

二階部分を後から増築した建物は、既存梁と新梁のレベル差やサイズ差があることが多いです。場合によっては新旧の梁がうまく噛み合っておらず、仕口(しぐち)や金物がないまま乗せただけという“危うい構造”になっているケースもあります。

そこで梁補強を行う際、新設梁を抱き合わせて締結するのと同時に、増築部を支える柱や土台との接合状態も再チェックし、強度が不足していればホールダウン金物などを追加設置。必要に応じて梁同士をボルト締めし、地震時の引抜力に抵抗できる構造を作ります。 -

コストと意匠のバランス

抱き合わせ補強では、費用を抑えつつ安全性を高められる反面、梁が太くなり天井高や意匠に影響が出る場合もあります。施主が「梁を見せるデザインにしたい」「和室の天井を低くしたくない」と希望するなら、追加工夫が必要。たとえば梁を補強しながら意匠的に生かす方法や、小屋裏側で補強して天井面をすっきりさせる方法を検討する形です。

I様邸でも1階はDKを広く取りたいという要望があり、梁下げによる天井高の確保を一部優先するため、他の箇所で筋かいや耐力壁を増やすなどの調整を行いました。梁補強だけで耐震等級3を達成するのは難しく、ほかの要素(耐震金物や構造用パネル)との総合バランスが重要です。 -

ジャッキアップの必要性

既存梁がすでにたわんでいる場合、ジャッキで梁を微量に持ち上げて水平に近づけてから抱き合わせ補強を施す方法があります。ただし、過度に持ち上げると上部の屋根や壁が歪むリスクがあるため、ミリ単位で慎重に行います。職人がジャッキでゆっくり梁を上げつつ、新設梁やボルトの位置合わせをする手順が一般的です。 -

ボルト締結と防腐処理

抱き合わせ補強では、補強材と既存梁をボルトや専用金物で締め込み、一体化を図ります。あらかじめ梁同士の当たり面をプレーナーやサンダーで平滑化し、腐朽部や虫害部分を除去。接合部に木材用接着剤やエポキシ樹脂を塗布するケースもあります。ボルト穴を大きく開けすぎると梁が弱くなるので、設計通りの径を守ることが鉄則です。

また、築50年の家は湿気や水回りの漏水などで木材が傷みやすいため、防腐・防蟻処理を併せて実施すると長寿命化に寄与します。特に梁が露わになっている状態は最適なチャンスなので、塗布型防腐剤をこまめに塗り込み、今後の害虫リスクを低減させます。 -

他の工事との干渉を意識

梁補強の段階で、電気配線や給排水管のスペースが狭くなる場合があります。あらかじめ大工・設備・電気職人が打合せして、「どこに配管やダクトを通すか」「梁を貫通するのは安全なのか(梁貫通は強度減)」などを調整する必要があります。

また、梁を新たに追加すると天井断熱のラインが変わり、断熱材が入れにくくなる可能性もあるため、断熱業者とも連携しながら必要なクリアランス(余裕寸法)を確保します。I様邸では、2階へのトイレ配管を通す関係で梁の一部に補強穴を設ける計画があり、構造設計と設備設計の連携が重要視されました。

梁補強が終われば、建物の“骨組み”は大幅に強化され、次の工程(耐震金物・構造用合板の取り付け、断熱材の施工など)をスムーズに進められます。ただし梁補強は“見えない”工事になりがちで、施主にとっては仕上がりイメージがつかみにくい部分でもあります。

N値算定と耐震金物選定

-

N値算定とは

木造住宅の耐震設計で、柱や壁が地震時に受ける引抜力やせん断力を簡易計算して必要な耐力壁や金物を割り出すのがN値算定です。昭和50年の増築部があるI様邸では、2階の荷重が増し、壁量がどこで不足しているか明確に把握するため、N値算定結果を基にホールダウン金物や筋かいプレート、短冊金物などの配置を最適化しました。

当初のプランでは大きなLDKを設けるため壁を減らしたいという要望がありましたが、耐震等級3を満たすには壁量と金物が必要な箇所を譲れないため、最終的に梁補強や構造用パネル併用で開放感と安全性を両立したプランへ調整しています。 -

主要な耐震金物の取り付け位置

- ホールダウン金物:柱脚(ちゅうきゃく)や柱頭(ちゅうとう)を基礎・梁に繋ぎ、引抜力を受け止めるために使う金物。壁端や開口部付近の柱で特に重要。

- 筋かいプレート・コーナー金物:筋かい(壁の斜材)を柱や梁としっかり接合し、横揺れに耐える。窓や扉の多い面では不足がちなので要留意。

- 短冊金物・火打ち金物:床や小屋組(こやぐみ)の水平剛性を補うために取り付ける場合がある。

N値算定ではこれらをどの柱に何本、どのプレートを何枚といったレベルで指定し、現場で寸分違わず配置します。特に古い梁や柱は変形や断面欠損があるかもしれないため、補強材を当てるなどの準備が必要です。

-

既存躯体との取り合い

金物を取り付けようにも、柱や梁に空洞・腐朽・シロアリ跡があるとボルトが効かない場合があります。その際は梁補強と同様に、当て板や抱き合わせ材を使って強度を回復させるか、補強が不可能なら部分的な柱・梁交換を検討。

また、金物取り付け位置が配管や配線と重なると干渉する可能性があるため、大工と設備・電気職人が事前に打合せしてクリアランスを確保します。I様邸のように2階にトイレを新設する場合は、特に上下配管ルートと柱の金物位置が被らないよう注意が必要です。

ノボパン(構造用パネル)の設置

-

ノボパンの特徴

ノボパンは、木質チップを圧縮成形した構造用パネルの一種で、耐力壁として有効に機能します。壁面にノボパンを隙間なく貼り付け、周囲をビスや釘で固定することで、建物が横方向に受ける地震力に抵抗する“面剛性”を高めることができます。

筋かいだけだと壁の一部に集中して力を受け止める格好になりがちですが、ノボパンを併用すれば面全体で力を分散でき、より安定した耐震性能を得られるのがメリットです。 -

施工手順とポイント

- 下地の補整:取り付け面が歪んでいると、ノボパンが浮いてしまい面剛性が十分に発揮されません。大工が柱や梁を補整し、必要に応じて胴縁(どうぶち)を追加して、ノボパンをしっかり密着させるようにします。

- ビスピッチの厳守:ノボパンを固定する際、ビスや釘の間隔(ピッチ)は設計図に従い厳密に守ります。間隔が広すぎると固定力が足りず、狭すぎると木材が割れたり材料コストが過剰になるため、適正ピッチを維持するのが重要です。

- 開口部や配線との干渉:ノボパンを貼った壁面に窓や扉の開口があるとき、切り欠き加工が生じるため、その部分は耐震力が低下します。開口周りを補強する金物や構造用合板を加えるなどの対策が必要です。

- 気密・断熱との兼ね合い:壁内に高性能グラスウールなどの断熱材を入れる場合、ノボパンを貼る前か後かで施工順が変わります。また、気密シートを先に貼るか、ノボパンを貼ってからシートで重ねるかなど、どの手順で行うかを事前に決めておかないと、大工工事と断熱工事がバッティングして混乱することも少なくありません。

-

意匠とのバランス

ノボパンはあくまで構造用で、仕上げ面として使う例は少ないため、上から石膏ボードや内装仕上げを重ねるのが通常です。I様が希望するLDKや洗面所、トイレ位置など、ノボパンを貼る壁がインテリア上どう見えるかを踏まえ、将来的に造作棚を取り付けるなら下地補強をどこに入れるかなどを同時に考える必要があります。

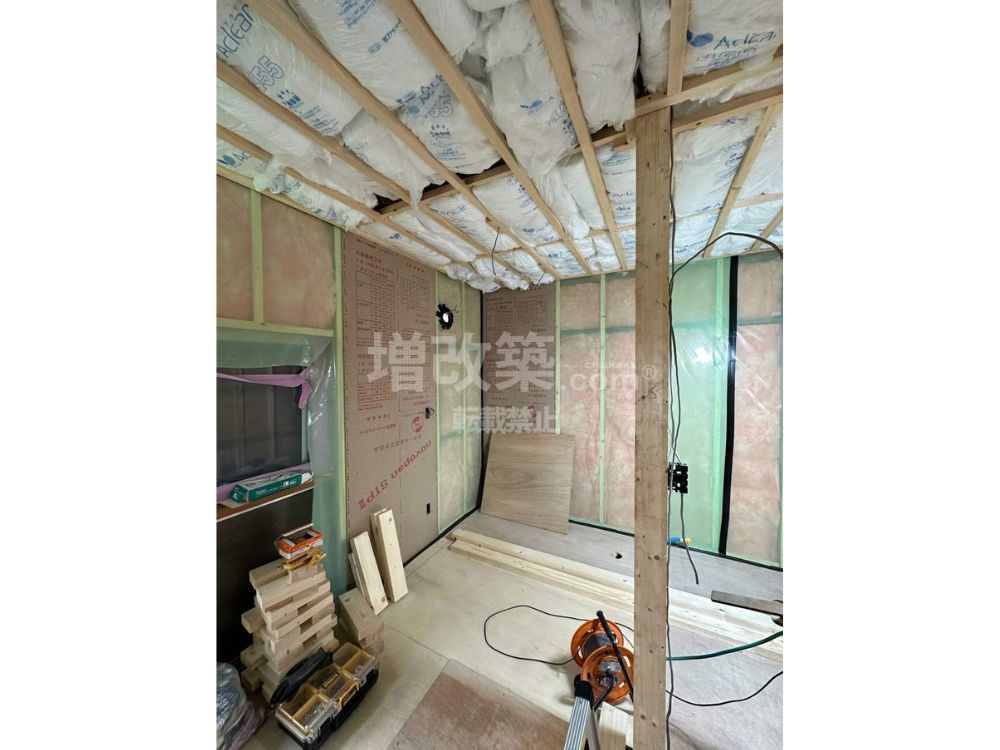

床断熱(ミラネクストラムダ75㎜+気密シート+気密テープ処理)

セクションの概要:

1階床下は冬場に冷気が侵入する最大のルートであり、また地面からの湿気が上がってきて木材を腐朽させるリスクがある部位でもあります。築50年のI様邸では、もともと断熱材が入っていないか、あっても薄いスタイロフォームやグラスウールが少し敷かれただけの可能性が高く、光熱費や居住環境の悪化を招いていました。そこで本節では、押出法ポリスチレンフォーム系断熱材「ミラネクストラムダ75㎜」を使って床断熱を大幅に強化し、同時に気密シート+気密テープで湿気・隙間対策を徹底しました。

床断熱の現場状況と下地補修

-

床下高さ・土台の確認

築50年の住宅では、床下空間が極端に低い場合や、昭和当時の材料が腐朽している場合があります。I様邸でも、解体後に確認したところ根太や大引が一部傷んでいたり、土台にシロアリの痕跡が見つかった箇所があり、先行して部分交換・防腐処理を施す必要がありました。

とくに昭和50年増築部分では床の高さが微妙に異なり、床下空間の通気が十分でない恐れがあるため、今回の断熱工事で隙間を塞ぎすぎると逆に湿気がこもるリスクがあります。そのため、大工と断熱施工業者が打合せを行い、床下の湿気を適度に放出する計画と気密ラインをどう両立させるかを検討しました。

ミラネクストラムダの特性と施工工程

-

ミラネクストラムダとは

「ミラネクストラムダ」は押出法ポリスチレンフォーム系断熱材の一種で、内部に均一な微細気泡を含み、水分を吸いにくい特性を持ちます。一般的なスタイロフォームより熱伝導率が低く、床下の高湿度環境でも経年劣化が少ないのがメリットです。厚み75㎜を採用することで断熱等級6を目指す水準まで性能をアップし、冬場の底冷えや夏場の高温対策に大きく貢献します。 -

気密シートと気密テープの活用

断熱材をはめ込んだうえで、床面に気密シートを敷いて重ね代を確保し、ジョイント部や端部を気密テープで留め付けます。このシートが破れたり、施工不良で隙間ができると、床下の湿気や冷気が断熱材をすり抜けて室内に侵入し、断熱効果が激減しかねません。I様邸では床断熱の一部で段差が大きい部分があったため、大工がシートを切り貼りしながらテープ処理を徹底する形となりました。

また、配線や配管を床下から立ち上げる場合、その貫通部をシートと専用パッキン・テープで密閉するのが大切です。ここを疎かにすると局所的に結露が発生したり、虫の侵入経路となるので要注意です。

壁断熱(パラマウント硝子社「太陽SUN」+気密シート+気密テープ処理)

セクションの概要:

次に、外気との接触面積が最も大きい「壁断熱」の工程を解説します。I様邸ではパラマウント硝子社の「太陽SUN」という高性能断熱材を採用し、気密シートと気密テープの施工を組み合わせることで断熱等級6相当の性能を狙います。壁断熱は夏の熱気や冬の冷気から室内を守るだけでなく、防音効果の向上にも寄与するため、建物の快適性を大きく左右する要です。

壁断熱材「太陽SUN」とは

-

パラマウント硝子社の「太陽SUN」

「太陽SUN」は、グラスウールをベースに製造された高性能断熱材の一種で、ガラス繊維の密度が高く、空気を多く含むことで熱伝導率を下げます。また、撥水処理がされているタイプもあり、湿気や水濡れに比較的強いのが特徴です。一般的なグラスウールよりも性能が高く、重量も軽いので施工しやすい利点があります。

さらに防音効果も期待できるため、隣家との距離が近いI様邸では音漏れ・騒音対策としても役立つだろうと判断し、採用に至りました。

壁断熱施工の流れと注意事項

-

既存壁の撤去と下地調整

リノベーションで壁を解体した後、柱や梁、筋かいなど構造体が露出する状態にしてから断熱材を充填(じゅうてん)します。増改築で柱の高さが異なる箇所や、シロアリ被害で一部交換が必要な箇所を先行補修し、面の歪(ゆが)みや腐朽を直したうえで断熱材を入れないと、後々隙間が生まれ断熱性能が落ちてしまいます。

同時に、筋かいや金物との取り合いも考慮し、断熱材を切り欠き加工して隙間を最小限に抑える処理を行います。 -

太陽SUNの充填と気密シート貼り

a) 断熱材の挿入:柱間の寸法を実測し、太陽SUNを適切なサイズにカットし、押し込む形で壁内に詰め込みます。グラスウール系はふんわりした空気層を維持するために、詰め込みすぎず隙間をなくす技術が必要です。筋かいを回避しつつ柱との間に空隙ができないよう、発泡ウレタンで埋める場合もあります。 -

b) 気密シート施工:断熱材を充填したら、室内側に気密シートを連続して貼り、継ぎ目や貫通部を気密テープで封止します。窓やドアまわりなど開口部近くは複雑な形状になるため、シートの切り貼りを緻密に行い、貼り残しがないよう管理します。ここが雑だと、せっかくの断熱材が温湿度の変化に晒され結露を起こし、木材やグラスウールがダメージを受けるリスクが高まります。

-

コンセント・配管の気密処理

壁内に電気配線や給排水管が通る場合、それらの貫通部が気密シートに穴をあける格好になります。断熱材をいくら詰めても、シートが破れて隙間が空けば空気漏れが発生し、冷暖房効率が下がってしまいます。そこで、コンセントボックス周りは気密カバーやパッキン材を使い、配管類も専用スリーブ+気密テープで周囲をしっかり塞ぐのが必須です。

施工後のチェックと他工程との連携

-

断熱・気密性能のチェック

床・壁断熱が完了したら、隙間を特定できる“気密測定”を行う場合があります。専門の測定器で家全体の相当隙間面積(C値)を計り、設計通りの値に近いかを確認する手法です。リノベーション現場では全数測定しない例もありますが、C値を知れば断熱等級6の性能がどれほど出ているか、隙間が残っていないかを客観的に把握できます。

大工や監督が最終的な壁裏を見る機会は限られるため、写真記録を残したり、必要に応じて再テープ処理を行うなど、丁寧なチェックが重要です。 -

耐震補強や外壁工事との干渉

耐震補強用の金物や筋かい、ノボパン(構造用パネル)などは壁内に収まるため、断熱材を敷き込む順番や空間において干渉が生じることがあります。たとえば筋かいと配線、断熱材が重なってしまい、どこに隙間を作るかが揉めるケースも。各職種間で「耐震補強完了後に断熱材を入れる」「配管ルートを先に確定して断熱材を切り欠く」などのルールを共有しないと、やり直しが多発し工期が延びる恐れがあります。

-

断熱後のメンテナンス提案

断熱材は施工直後の状態がベストですが、生活を続けるなかで壁内に湿気が溜まったり、配線を追加する工事を行うと気密シートが破れてしまうリスクもあります。施主がDIYでカベに穴をあけるなどの行為は断熱性能低下に直結するため、事前に「可能なら配線は床や天井から回す」「追加工事の際は施工業者と相談する」などのルールづくりを案内しておきましょう。

●気密テープ処理

東京都豊島区I様邸 断熱データ

| 場所 | 製品 | 断熱グレード |

|---|---|---|

| 床断熱材 | 押出法ポリスチレンフォーム JSP ミラフォームラムダ | F(熱伝導率0.022W/(m・K)) |

| 壁断熱材 (外断熱) | 高性能グラスウール パラマウント硝子 太陽SUNR | C(熱伝導率0.035W/(m・K)) |

| 天井断熱材 | 高性能グラスウール 旭ファイバーグラス アクリアマット | B(熱伝導率0.043W/(m・K)) |

| 玄関ドア | YKKAP ドアリモ断熱ドアD30(カバー工法) | A(熱還流率 Uw1.9以下) |

| サッシ | YKKAP APW330 樹脂窓 YKKAP 内窓プラマードU 樹脂窓 | S~A(熱還流率 Uw1.5以下) |

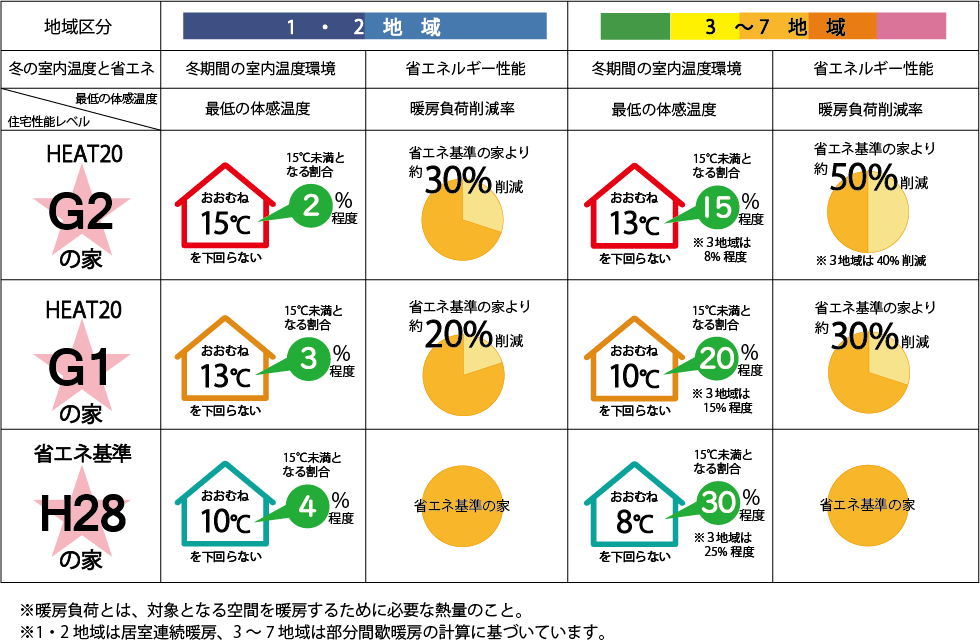

HEAT20-G2リフォームとは?

<HEAT20とは?>

HEAT20とは、「2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会」という団体名です。

その団体が設定しているのが、屋根や外壁、床、窓などの「外皮」と呼ばれる部位の断熱や遮熱などといった性能の評価基準であり、G1とG2の2段階あります。G2の方がより高性能な性能を有する外皮となっています。

▲HEAT20-G2の家は、省エネ基準の家の30~50%の暖房費を削減できる

「増改築.com®」によると、断熱リフォームの基準として、平成28年の建築物省エネ法基準に相当するUa値0.87が等級4(最高等級)とされています。しかし、この基準だけでは、真の省エネ住宅とは言えません。実際に、日本の断熱等級4は、2020年の建築基準法で努力義務とされているに過ぎません。しかし、2022年4月には断熱等級5が新設され、さらに2022年10月には断熱等級6・7が新設されました。断熱等級6・7は、これまでの断熱等級4と比べて、はるかに高いレベルの断熱性能が求められます。 HEAT20の計画においては、ZEH基準のUa値0.6を基準としています。これは、外壁105mm、U値2.33の樹脂アルミ複合サッシ窓で、天井の断熱材は105mmあれば実現できるとされています。さらに上位の「HEAT20 G1」グレードでは、6地域でUa値0.56となり、このレベルでは断熱環境を体感できるとされています。

最上位の「HEAT20G2」グレードでは、5地域でUa値0.46となっています。

断熱改修(温熱改修)リフォームを成功させるためには、これらの基準や計画をしっかりと理解し、適切な施工方法を選択することが重要となります。

上張り工法のメリットと下地処理

-

既存外壁の撤去を最小限に

大掛かりに既存外壁を撤去するとなると解体廃材が大量に出て費用がかさんできます。上張り工法であれば、モルタルやサイディングがある程度健全な状態なら全面撤去をせずに済み、胴縁(どうぶち)を打って通気層を設け、サイディングを重ね貼りするだけで外観を一新できます。

I様邸では古い壁材の表面を高圧洗浄と必要な補修で安定させ、増改築部分の段差や亀裂を補修したうえで上から新しいサイディングを貼りこむ方法を選択しました。 -

下地通気層の確保

上張り工法で最も重要なのが、既存外壁との間に通気層をつくることです。通気層がないと内部結露が発生しやすく、壁内の木材や断熱材を傷める結果となる可能性が高いです。- 胴縁取り付け:縦方向の胴縁を一定ピッチ(300〜455㎜など)で取り付け、通気のための空気層を確保。

- 下地調整:外壁が歪んでいる箇所にはスペーサーや補強材を入れ、サイディングを貼ったときに平坦になるよう調整する。

- 防虫・防鳥対策:通気層の下端や軒天との取り合いに、虫や鳥が侵入しないよう通気見切り材を設置。

I様邸では増改築の継ぎ目に大きな段差があったため、一部はモルタルの浮きを削り取り、必要に応じてモルタル補修で平らにしてから胴縁を組みました。湿気や雨漏りを防ぐには、こうした丁寧な下地処理が欠かせません。

構造部の構造補強が終わると、造作工事に入ります。

いよいよ竣工です。

超都心の築50年戸建てがどのように生まれ変わったのか。

I様邸の様子をご紹介します。

== 外観==

Before

After

▲窓と雨戸が減っていることが分かります。外壁仕上げはセラミック塗装です。

Before

After

▲窓と玄関ドアは大掛かりな工事不要のカバー工法で断熱性能の高いドアに取り替えました。

== 1F LDK ==

Before

▲施工前は和室と洋室の奥にキッチンでした

After

▲施工後はキッチンを庭側の明るいところへ移動、和室と洋室をつなげて広いLDKとなりました

== 1F 水まわり ==

▲梁が残るためクロスで巻いて天井高を確保しました

▲施工前にキッチンだったところは洗面室になりました

== 1F 水まわり ==

Before

After

▲施工後のお風呂はTOTOサザナ1616サイズ

▲キッチンはTOTOミッテI型2550

▲洗面室の洗面化粧台はTOTO BシリーズW750

▲玄関のそばに便利な手洗いを設置しました。TOTOドレーナW750

▲1階2階のトイレはTOTOハイウィルオリジナルトイレ

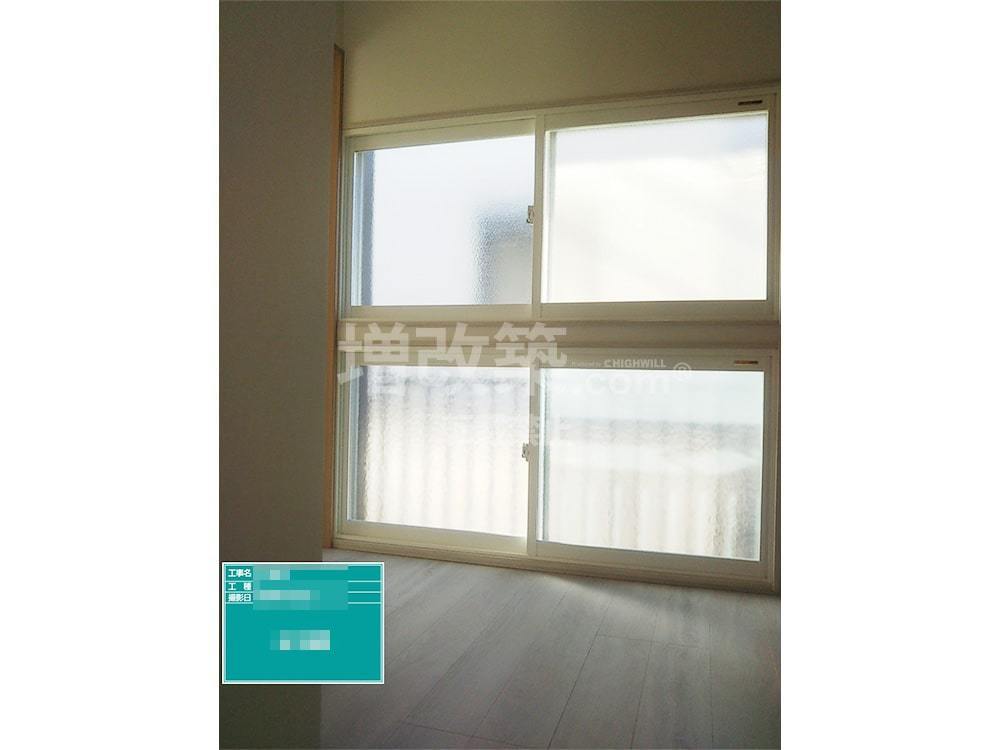

== 内窓設置 ==

豊島区I様邸の工事では、既存窓に内窓を設置することで、コストをかけずに断熱性能の向上をはかることができました。

Before

After

●豊島区I様邸の工事では、国の補助金「こどもエコすまい支援事業」「先進的窓リノベ事業」と、東京都の補助金「既存住宅における省エネ改修促進事業」を併用活用しました。

省エネにつながるエコ住宅設備や、断熱性能の高い断熱材・ドア・窓の設置などに対して交付される補助金です。

I様邸の補助金対象工事

| エコ住宅設備の設置 | 給湯器(エコジョーズ)、高断熱浴槽、節水型トイレ、節湯水栓 |

| 断熱改修 | 外壁・床・天井の断熱材、断熱窓、断熱ドア(東京都補助金併用) |

| 子育て対応改修 | ビルトイン自動調理対応コンロ、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン食洗器、浴室乾燥機 |

●I様邸工事に対する補助金交付額:

1,345,000円(こどもエコ30万円+窓リノベ52万7千円+東京都51万8千円)

築50年という歴史を感じさせるI様邸のリノベーションは、解体工程から想定外の連続でした。昭和50年に2階を増築した時点で基礎がどのように継ぎ足されているか、梁がどんな材質で組まれているか、図面と現実が大きく食い違うケースは珍しくありません。実際、解体を進めると一部の無筋基礎(鉄筋なし)で亀裂が見つかり、当初の計画を変更してベタ基礎補強へ切り替える判断をしました。

特に基礎周りと2階増築部の梁に腐朽や歪みが発見され、施主様への追加工事説明を丁寧に行う必要がありました。大工工事で梁補強やN値算定に基づく金物設置を優先し、その後で断熱材(床・壁)の施工に移る順序を明確に定めました。築古住宅は柱や床下が歪んでいる箇所が多く、そのまま断熱材を入れると隙間だらけになり性能が発揮できません。そこで構造補強後に床下の不陸を調整し、ミラネクストラムダや高性能グラスウールを隙間なく収める工夫をしました。

完成した建物を見上げると、窓周りの雨仕舞が隙間なく仕上がり、窯業サイディングの外壁が既存の増築部を含めて一体感ある姿を取り戻しています。内部では梁補強と断熱材によって住まいの性能が大幅に向上し、施主様も「夏の暑さや冬の冷え込みをこれほど軽減できるなんて」と驚かれています。

リノベ後の家を長持ちさせるには、やはり定期的な点検が重要です。たとえばシーリングや外壁サイディングの継ぎ目は10年ほど経つと劣化し始めるため、再シーリングや塗り直しを検討しなければなりません。基礎や床下の湿気対策が不十分だと木材腐朽につながるため、床下点検口から年1回程度覗いてみて、異臭や水滴がないか確認するだけでも違います。

室内環境が改善すると暖房・冷房の効率が劇的に上がります。夏はエアコン設定温度を少し抑えめにしても快適だったり、冬場は少ない暖房でも寒さを感じにくくなるでしょう。I様が「初めて光熱費の削減を実感できた」と言ってくださり、リノベーションに携わった側として大変うれしく感じました。

今後も何らかの追加改修や設備交換がある際は、せっかく気密断熱を高めた壁に穴を開けると性能が損なわれるおそれがあるので、専門業者と相談しながら慎重に進めることをおすすめします。そうやって家と丁寧に付き合っていただければ、築50年の建物でも再び何十年も安全・快適に使い続けられるようになるでしょう。

I様、この度はご依頼をいただき、誠にありがとうございました。

■この事例と似たテーマカテゴリーを見る

■他のリフォーム事例を見る

これさえ読めば「耐震」は大丈夫!リフォームする前に必ず知っておく耐震の知識

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。耐震に関する正しい知識を知り大切な資産である建物を守りましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)