戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP > 施工事例 > 都道府県で探す > 東京都 > 目黒区 > 施工事例 断熱等級6耐震等級3相当フルリフォーム&フルリノベーション施工事例

断熱等級6耐震等級3相当フルリフォーム&フルリノベーション施工事例

| 建物概要 | |

|---|---|

| 名前 | M様 |

| 場所 | 東京都目黒区 |

| 築年数 | 築36年 |

| 構造種別 | 木造一戸建て |

| 家族構成 | 大人2人 子供1人 |

| 対象面積 | 21坪 |

| リフォーム部位 | 間取り変更/断熱サッシ/セルロースファイバー/耐震補強/ |

| 工期 | 8ヶ月 |

| 価格 | 2580万 |

お客様のご要望

M様は、中古住宅を取得したものの、再建築不可物件のため建て替えが難しく、大幅なセットバックを要することからリノベーションを選択 されました。リノベーションを行うにあたり、以下のご要望をいただきました。

-

再建築不可の制約の中で、現行の耐震基準に適合する補強を行いたい

-

特に断熱性能を向上させ、冬の寒さ・夏の暑さを軽減した快適な住まいにしたい

- 間取りを最適化し、狭小住宅でも開放感のある空間をつくりたい

- 外壁の老朽化が進んでいるため、耐久性・メンテナンス性に優れた素材で張り替えたい

- 売主からの図面が不十分なため、現地調査をしっかり行い、構造を正確に把握した上でプランニングしたい

プランナー 北畠より ~プランニングのポイント~

M様邸のリノベーションでは、再建築不可の特性を踏まえ、建て替えができない中でも新築同等の性能を確保できるよう、耐震補強と断熱改修を最優先事項としたプランニングを行いました。

まず、既存建物の図面が正確ではなかったため、現地調査を徹底し、基礎・柱・梁の状態を把握するところからスタート。耐震性能については、現行基準に適合する補強を施し、耐震等級3相当を確保 しました。特に、狭小住宅のため壁量の確保が難しく、耐力壁のバランスを最適化しながら補強することで、耐震性能を向上させました。

また、M様が特に重視されていた断熱性能については、壁120mm・天井250mmのセルロースファイバーを吹き込み、窓にはLow-Eペアガラスの断熱サッシを採用することで、HEAT20 G2相当の高断熱住宅を実現。床下にはミラネクストラムダ75mmを敷設し、足元の冷えを防止しました。さらに、住宅密集地という立地を考慮し、遮音性の高い断熱材を採用することで、外部からの騒音を軽減し、静かな住環境を確保 しています。

外壁については、施工性とメンテナンス性を考慮し、軽量で耐久性の高いガルバリウム鋼板を採用。隣家との距離が極端に近く、施工スペースが限られているため、狭小地ならではの制約に対応しながら、安全かつ効率的に施工を進めました。間取りについては、限られた面積の中でもLDKを広く確保し、家族が快適に過ごせる動線を設計 しました。

こうした工夫により、築36年の木造住宅が、新築同等の性能を備えた住まいへと生まれ変わりました。

目黒区M様邸 戸建てリノベーション施工事例テーマカテゴリー

- 再建築不可リフォーム(法的整理と耐震補強)

- HEAT20 G2グレードの高断熱リフォーム(温熱環境の改善)

- 耐震等級3相当の補強工事(安全な住まいへ)

- セルロースファイバー施工

- 狭小住宅の空間最適化

打ち合わせから着工、完成までの詳細施工事例紹介

●築36年木造中古戸建を購入されたM様邸は、目黒区の住宅密集地に位置する築36年の木造一戸建てです。購入時点で建物の図面が不十分だったため、現地調査を徹底的に行い、構造の詳細を把握した上で、最適なリノベーション計画を策定しました。

特に、既存の基礎・柱・梁の状態を細かくチェックし、補強の必要性を判断。また、再建築不可物件のため、法的整理を行いながら、現行の建築基準に適合させるための改修計画を立案 しました。

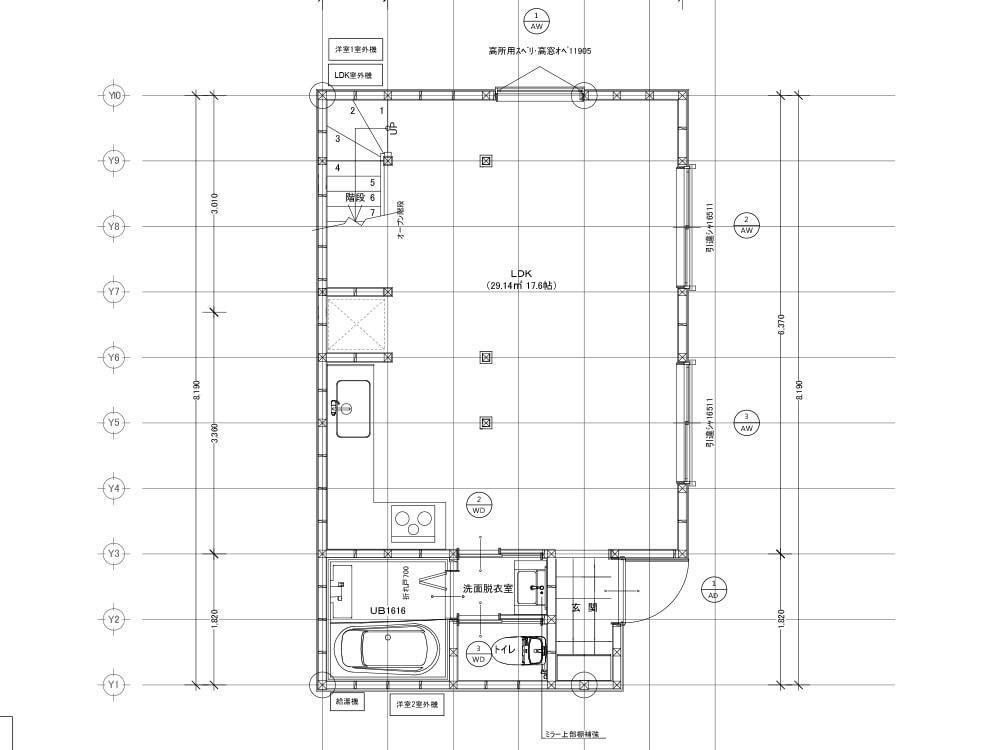

▲1階 戸建てリノベーション既存

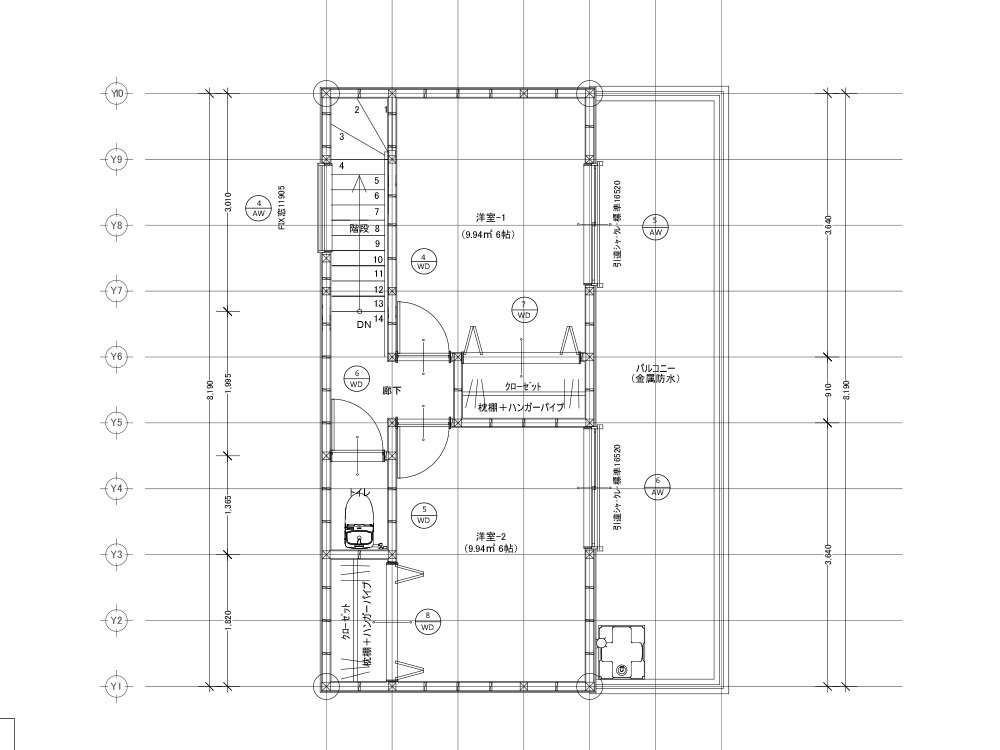

▲2階 戸建てリノベーション既存

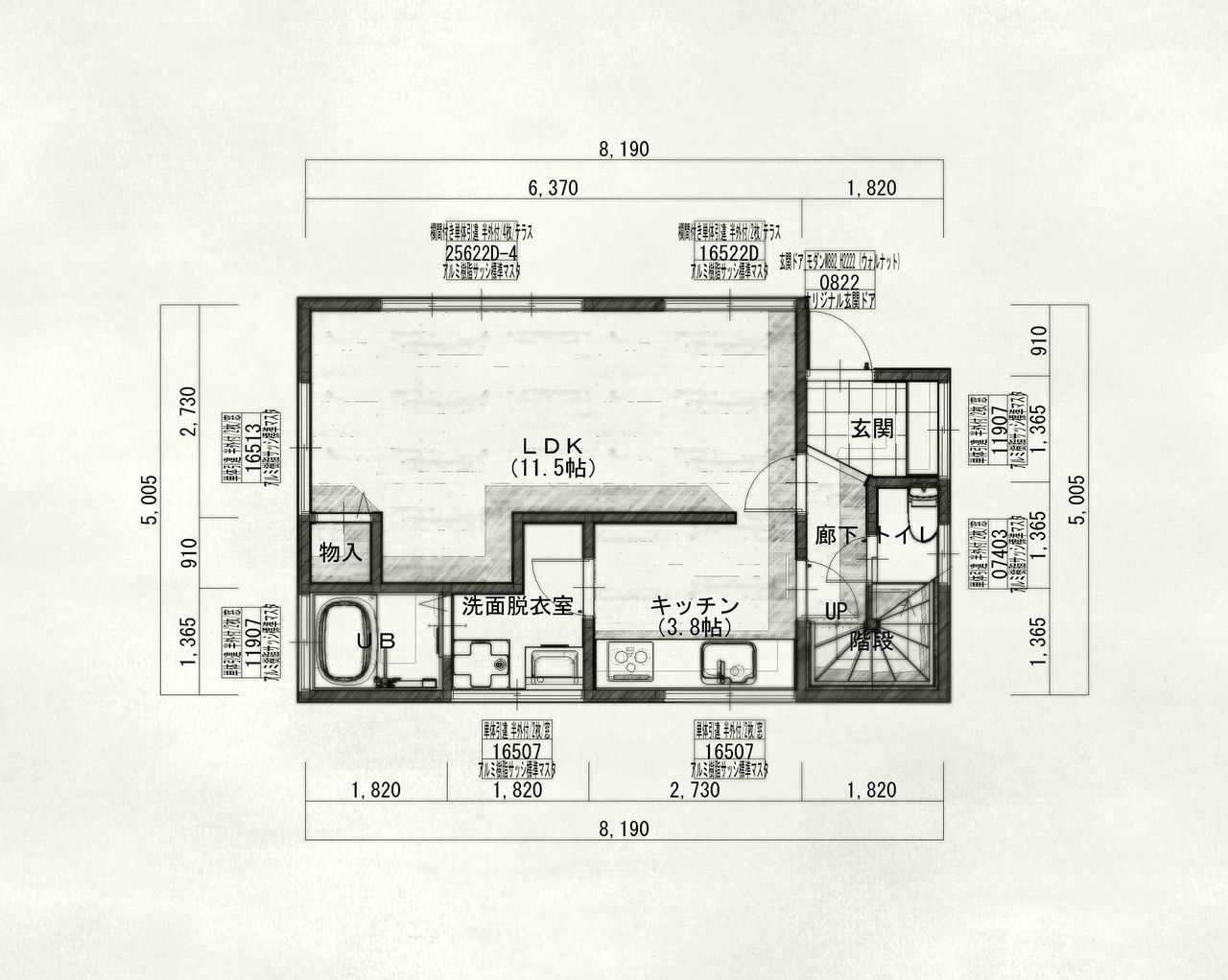

▲1階 戸建てリノベーション後プラン

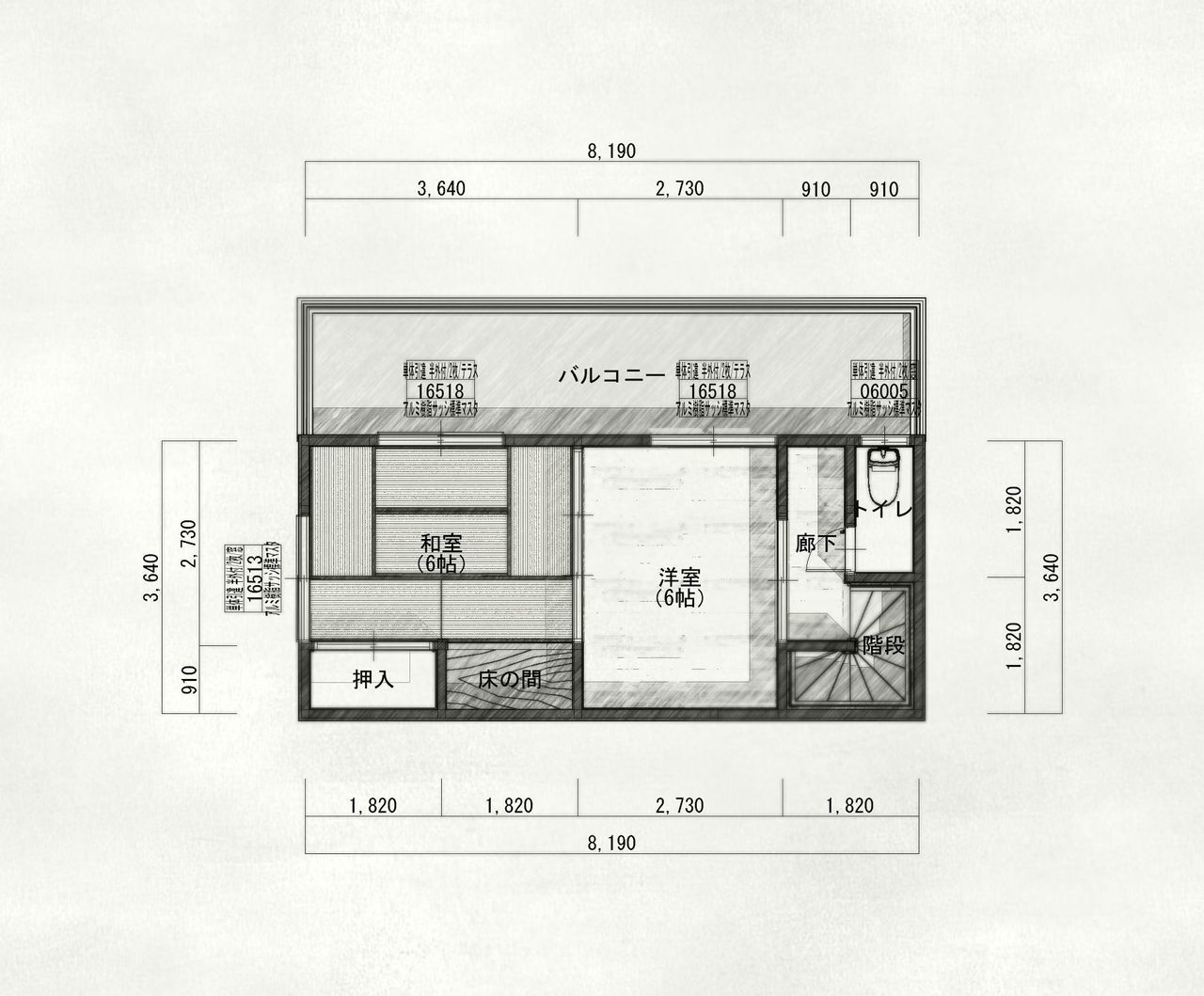

▲2階 戸建てリノベーション後プラン

① 耐震性能の不足

- 築36年が経過し、現行の耐震基準を満たしていない可能性が高い。

- 住宅密集地であるため、地震時の揺れの影響を受けやすい。

- 耐力壁の配置バランスを見直し、構造の安定性を向上させる必要がある。

② 断熱性能の向上が必須

- M様のご要望の中で最も重視されたのが「断熱性能の向上」。

- 壁120mm・天井250mmのセルロースファイバー吹き込み+Low-Eペアガラスで、HEAT20 G2グレードの断熱性能を確保。

- 遮音性能にも配慮し、静かで快適な住環境を実現。

③ 間取りの最適化(狭小住宅ならではの工夫)

- 限られた床面積の中で、開放的なLDKを確保。

- 家族が自然に集まりやすい動線を設計。

- 階段の勾配を緩やかにし、将来的なバリアフリー対応も考慮。

④ 外壁の耐久性と施工性

- 隣家との距離が極端に近く、通常の外壁工事が困難。

- 施工性を考慮し、軽量で耐久性の高いガルバリウム鋼板を採用。

- 狭小地でもスムーズに施工できるよう、事前に工程を最適化。

●解体は手壊し作業。最も困難だったのは、建物への資材の搬入・解体材の搬出作業 でした。これは、再建築不可物件特有の制約によるもの であり、通常の解体工事とは異なる高度な計画と慎重な作業が求められました。

M様邸は足場の設置が可能な立地条件であったため、高所作業の確保には問題がなかったものの、外部の外壁や屋根をそのまま残し、内部のみをスケルトン状態にする「内部スケルトン解体」を採用 しました。これにより、建物全体を解体する場合と比べて、構造躯体を損なわずに作業を進める必要があり、手壊しによる丁寧な解体が不可欠 となりました。

また、解体で発生した廃材の搬出には特に注意が必要であり、限られた搬出経路を最大限に活用しながら、周囲の環境や隣家への影響を最小限に抑えるよう進めました。資材の搬入についても、再建築不可物件のため敷地の奥行きが限られ、建材を分割しながら慎重に運び込む対応を行いました。

このように、M様邸の解体作業では建物を存続させる前提のもと、制約の多い環境下で施工計画を立て、資材搬入・搬出の手順を綿密に調整しながら進めることが最大の課題となりました。

●解体後の躯体チェック

手壊しによる解体工事が終わり、産業廃棄物の廃棄が完了、大工による仮補強が終わると、初めて躯体のチェックが可能となります。

築36年M様邸、在来の浴室だった箇所は土台から腐食してました。

!大事な構造部のすべてが目視可能となるスケルトンリフォーム

内部の天井・壁・床だけでなく外壁まで解体しスケルトン状態(躯体残し)にする戸建てリノベーションの最大のメリットはこのような重要な主要構造部のすべての状態が目視でわかることになります。

フルリノベーション後は、これらの構造上の弱点をすべて修正し補強することで新築と同水準、もくしくはそれ以上の建物性能をもつ構造躯体へ甦らせることが可能となります。

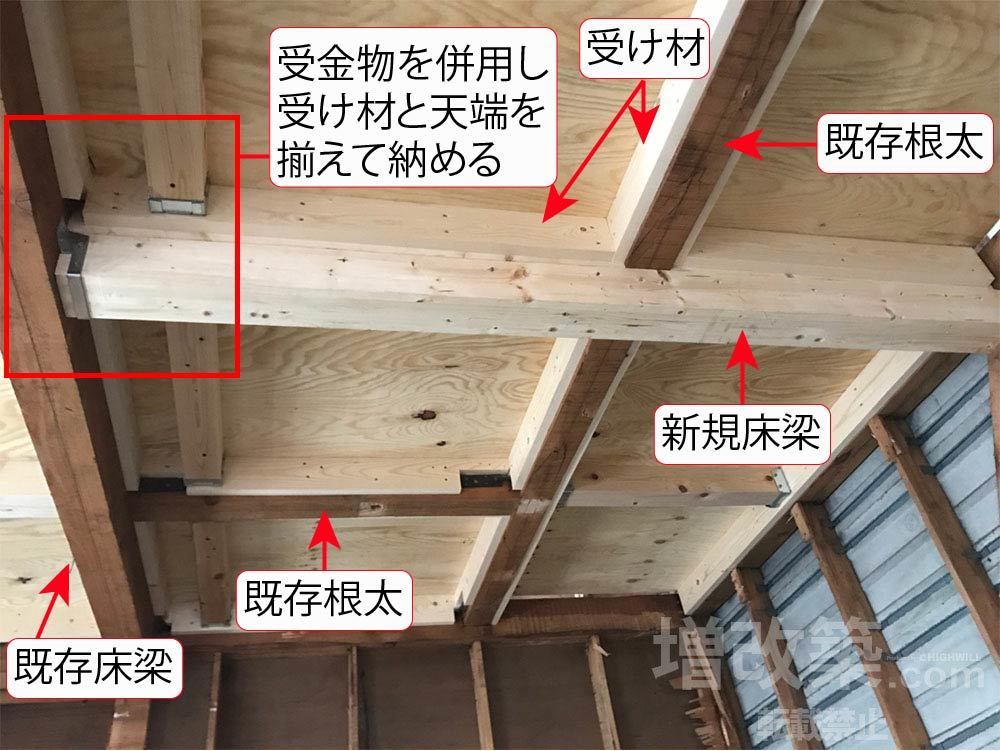

梁の状態を把握する現場調査

リノベーション工事では解体後に梁が姿を現すため、そこで初めて梁の太さ・材質・腐朽の程度を詳細に確認できます。M様邸のように昭和後期に増改築が行われた物件では、「既存の梁に新しい梁を継ぎ足しているが接合金物がない」「シロアリの被害で一部が腐朽している」「たわみ(経年によるたわみ)が大きい」など、想定外の欠陥が見つかることもしばしばです。

現場調査では、レーザーレベルを使って梁が水平かどうかを測り、表面の割れや節の入り方を目視点検し、ドライバーなどで突いて腐朽が進んでいないかを確認。耐震等級3相当を目指す場合、N値算定や構造計算の概算結果に基づき「この梁は補強が必須」「こちらは交換レベルかも」という目星を現場監督と職人が共有します。

補強工法の選択肢

梁補強の主な方法としては以下が挙げられます。

- 抱き合わせ補強:既存梁と同サイズまたはやや大きめの梁を並行してボルトや金物で締結し、一体化させる工法。費用を比較的抑えつつ強度を高めることができ、天井高を極端に下げずに済むケースが多い。

- 梁の交換:腐朽やシロアリが深刻な場合、古い梁を一部または全部取り替える。大掛かりだが、根本的に強度不足を解決可能。下地が傷んでいるときは避けられない場合がある。

- 鋼材補強:場合によってはフランジ付きの鋼材(H鋼など)を梁の側面または下端に取り付ける工法もあるが、重量が増して耐震上逆効果になることもあるため、あまり一般的ではない。

M様邸では、梁交換が必要な箇所と抱き合わせ補強で済む箇所を区分し、無駄な出費を避けつつ安全性を確保する方針が採用されました。

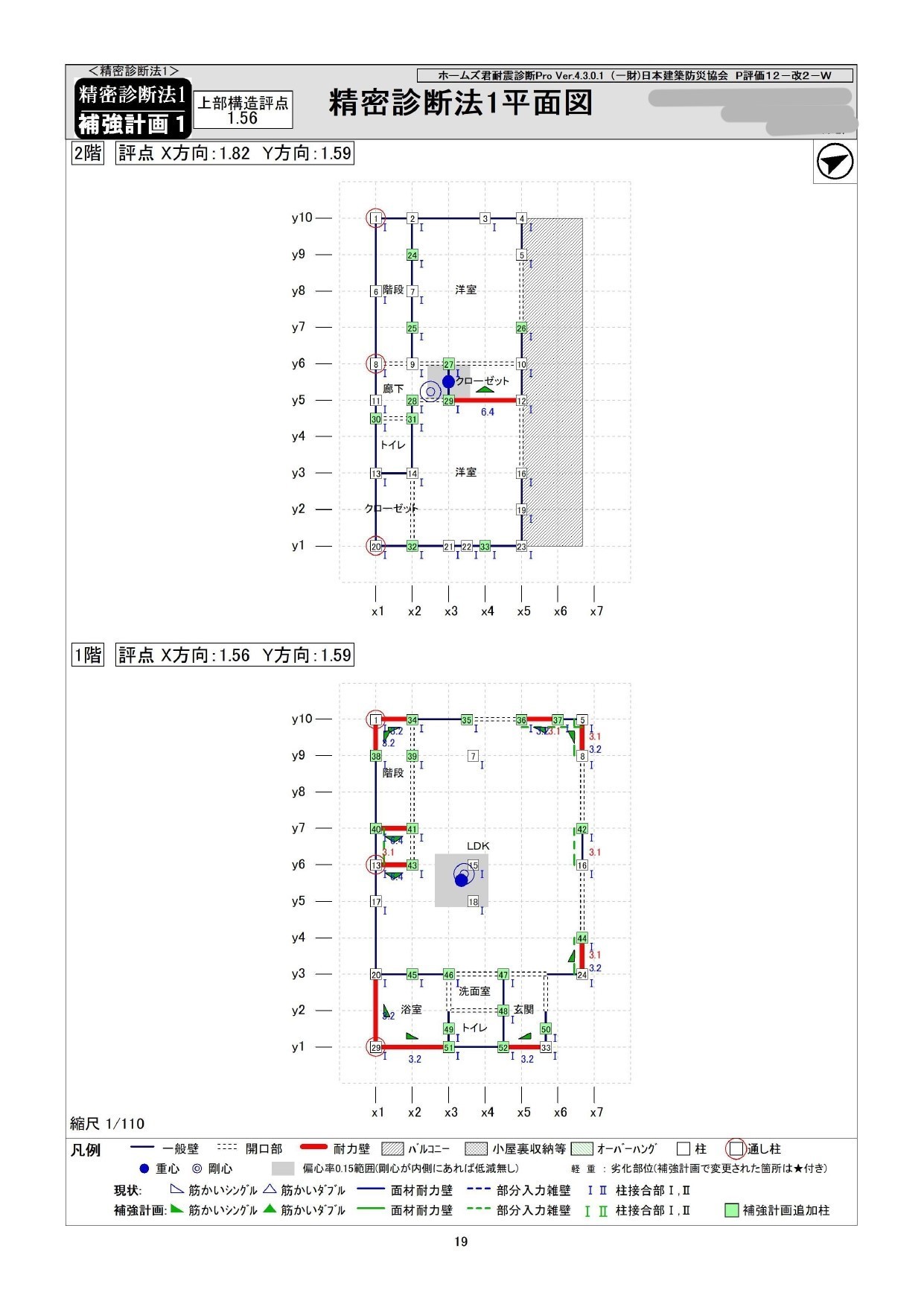

精密 補強計画

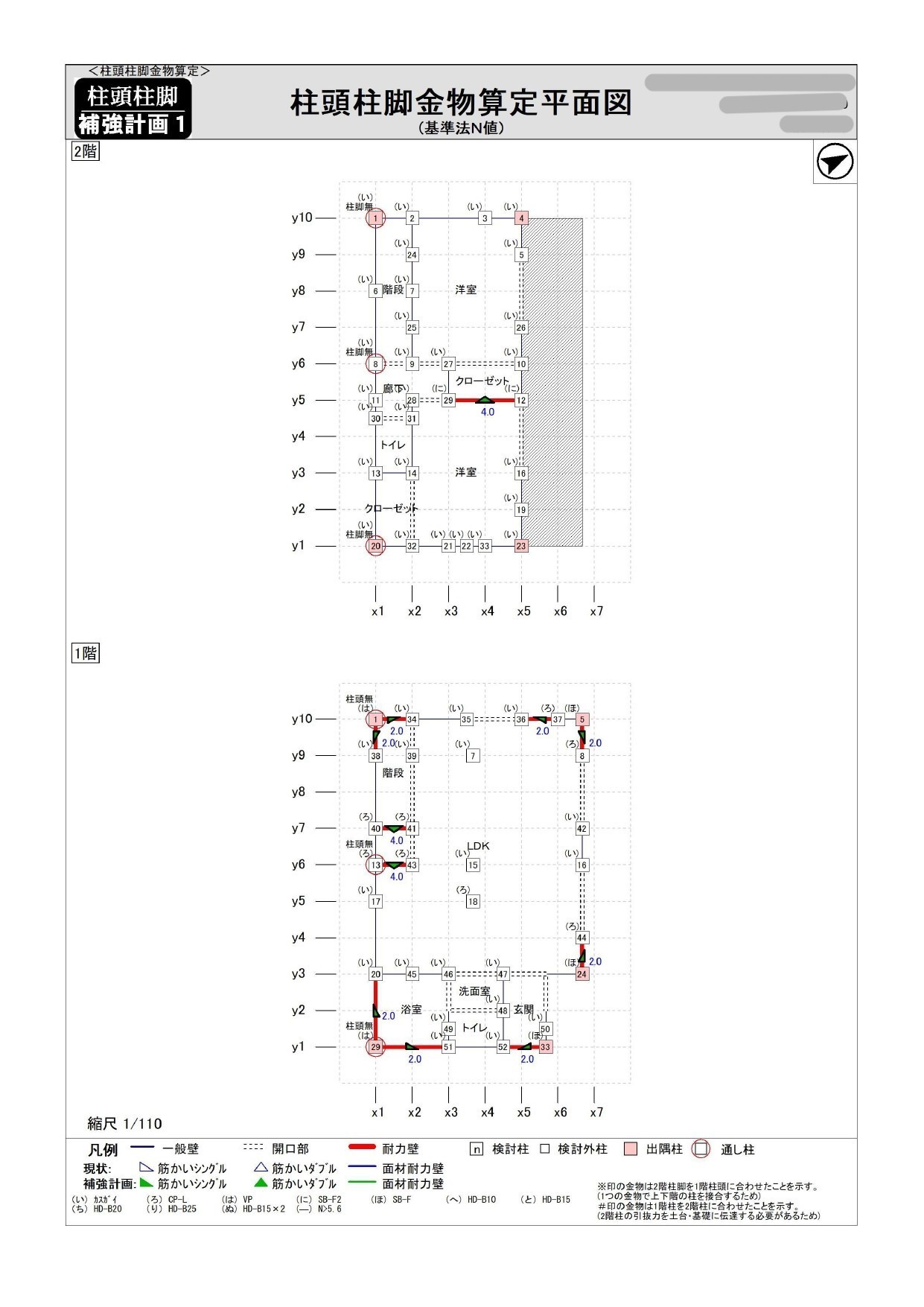

N値 補強計画

●M様邸 耐震補強計画図面

築36年の木造在来工法を現行の高い断熱水準へアップグレードするには、床・壁・天井のそれぞれで最適な断熱材と施工方法を選び、気密処理との両立を図る必要があります。ここでは、床断熱に「ミラネクストラムダ75㎜」を用い、天井と壁には「セルロースファイバー」(天井250㎜・壁120㎜)を充填した事例を取り上げます。再建築不可で増改築を重ねた建物であっても、施工上の注意点を押さえれば、新築同等以上の快適性や省エネ効果が十分に得られます。

床断熱:ミラネクストラムダ75㎜の特性と施工

-

床断熱における重要性とXPS材の選定理由

一般的に「冬の底冷え」は床からの冷気侵入が原因の大きな割合を占めます。築36年の在来住宅では、そもそも床下に断熱材が入っていないか、入っていても薄いグラスウールやスタイロフォームが部分的に敷かれているだけ、ということが多々あります。そこで今回採用した「ミラネクストラムダ75㎜」は、押出法ポリスチレンフォームの中でも高性能グレードで、熱伝導率が小さく、水分を吸いにくいため長期にわたり性能を維持しやすいのが特長です。

床下の湿気が溜まりやすい環境でも、カビや腐朽のリスクが比較的低いとされており、再建築不可物件のようなメンテナンスしにくい建物に向いています。 -

施工手順:根太・大引の補修から敷き込みまで

a) 床下下地の確認:築36年ということで、解体後に根太や大引が歪んでいたり、シロアリ被害を受けている可能性がありました。補強や交換を先行し、床面のレベル(高さ)を正しく調整してから断熱材を入れないと隙間が生じる恐れがあります。

b) 断熱材のカットと挿入:根太間の寸法を取り、ミラネクストラムダを1~2㎜大きめに切り出してはめ込むことが多いです。小さすぎると隙間が空いて冷気が入るため、現場合わせで調整しながら根太間に挿入。隙間が出た場合はウレタンフォームなどで埋め、断熱欠損を減らします。

c) 気密シート・気密テープとの併用:床断熱をしっかり機能させるには、断熱材の上に気密シートを敷き込み、ジョイントを気密テープでふさぐ工程が大事です。このとき配管や配線が通る部分をテープで丁寧に処理しないと、そこから冷気や湿気が侵入し断熱性能を損なう可能性が高まります。 -

注意点とトラブル事例

- 床下通気と湿度管理:リノベーションで床下を密閉しすぎると、逆に湿度が抜けずカビや腐朽を招くケースがあります。築古物件の場合、床下の換気口が不適切な位置についていたり、増改築で一部が土間になっているなど複雑なので、床下の地面に防湿シートを敷くかどうか、基礎パッキンを挟むかなどを再検討しなければなりません。

- 段差への対応:昭和期に増改築された物件は、部屋ごとに床レベルが違うことが多く、断熱材を一体的に敷き込むのが難しい場合もあります。その場合、複数のレベルに合わせて断熱材を分割し、補強材で段差を埋めるなどの追加手間を見込んでおく必要があります。

天井・壁断熱:セルロースファイバー(天井250㎜・壁120㎜)

-

セルロースファイバーの特長

セルロースファイバーは古紙などを原料とする繊維状の断熱材で、隙間なく充填できることや吸放湿性(湿度を適度に調整する性質)に優れている点が魅力です。施工時に機械で吹き込み、壁や天井内を“もこもこ”と満たす形となるため、構造に合わせた複雑な形状にも対応しやすく、気密処理との相性も良いとされています。

ただし吹き込みタイプのため、現場での施工管理が甘いと密度が均一にならなかったり、一部に空洞ができるリスクがあります。M様邸では、耐震補強後の梁や筋かい配置に合わせて職人が緻密に吹き込み、天井250㎜・壁120㎜という高厚みを確保し、断熱効果を最大限に引き出す計画を取りました。 -

壁断熱:セルロースファイバー吹き込みの流れ

a) 下地シート・気密シートの設置:壁内部にセルロースファイバーを充填する前に、内部側に不織布を張り、ここに小さな穴を開けてセルロースを吹き込みます。そのうえで、最終的には気密シートと気密テープで仕上げる形を取り、外壁側の防水シートとも連動させることで壁内に水や湿気が侵入しないよう工夫します。

b) 吹き込み作業と密度管理:セルロースファイバーは機械で圧縮空気とともに吹き込み、一定の密度(55kg/m³など)を守るよう施工します。密度が低いと断熱性能が落ち、結露リスクが増すため、職人がこまめに壁を叩きながら均等に入っているか確認。梁や筋かいの周囲にも漏れなく充填されているかをチェックします。 -

天井断熱:250㎜厚の施工ポイント

天井断熱では、夏の暑さが小屋裏にこもらないようにすることと、冬の暖気を逃がさないことが主眼です。セルロースファイバーを250㎜という厚みにすることで断熱効果を高め、天井下地に専用シートを貼ってから吹き込みます。

吹き込む際には小屋裏や勾配天井の形状によって隙間ができないように注意し、特に梁の上や屋根面との接合部で空気漏れが起きないよう、気密テープや防湿フィルムを重ね貼りします。

また、換気口や配線ダクトの位置がある場合、それを避けてセルロースファイバーが流れ出さないように専用カバーを取り付けるか、綿状の断熱材を押し当てるなどの工夫が必要です。 -

気密処理の要とトラブル回避

複数の断熱材を組み合わせる場合、床と壁・天井で気密ラインが連続していないと、隙間から空気が漏れて断熱性能が台無しになる恐れがあります。大工や断熱職人が打合せして、床と壁の取り合い、梁補強部や金物周りなど細かい箇所にまで気密テープを貼り込むのが肝心です。

木造住宅の外壁では、下地材や断熱材を雨や水分の侵入から守るために「防水シート」を貼ります。しかし、室内側で発生した湿気は外部へ逃がしたいという相反する要望を同時にかなえるのが「透湿防水シート」です。これは雨水をブロックしつつ、水蒸気は通過させる構造を持ち、壁内の結露リスクを大幅に減らす効果があります。

-

既存外壁の撤去状況

M様邸のような築年数が長い家では、モルタル外壁や古いサイディングをすべて撤去する場合もあれば、一部下地ごと残す上張り工法を選ぶ場合もあります。いずれにせよ、新たに透湿防水シートを貼るのであれば、外壁が歪んでいたりクラックがある箇所を先に補修し、不陸をある程度整えてからシートを貼るのが望ましいです。もし木ずりやラス下地が残っている場合、それらを撤去してから取り付けるか、上から直接貼るかを現場で見極めます。 -

シートの重ね代とテープ処理

防水シートを貼る際、上下や左右に30〜50㎜以上の重ね代を確保して水返しを作り、ジョイント部分には専用テープを貼って雨水が内部に侵入しないようにします。窓やドアの開口部にも防水テープで丁寧に処理を施し、上端や下端に水切りを設けるなど、雨仕舞を確実にするためのディテールが欠かせません。

また、増改築の継ぎ目など段差がある箇所はシートを切り貼りせざるを得ないため、そこを入念にテープ処理しないと将来的に雨染みや腐朽の原因となる可能性があります。

-

外部雨水の遮断

防水シートを張り終えた段階で、壁内部への雨水侵入は大きく減少します。さらに窓周りや配管貫通部との取り合いは特に雨漏りが起こりやすいため、窓サッシとの隙間に逆L字状のテープを貼り、雨水を下へ逃がす水切り部材を取り付けるなど、施工チーム間の連携が重要です。 -

壁内結露の低減

透湿防水シートは室内側の湿気をある程度外部へ放出する通気性を持ちつつ、雨水をブロックする機能を担います。これにより、室内と外気の温度差で発生する結露が壁内部に溜まりにくくなり、断熱材や柱がカビや腐朽で傷むリスクを最小限に抑えます。とりわけ再建築不可物件の場合、躯体に大きな改修を何度も施せないことが多いため、一度の施工でしっかり結露対策を行う意義は非常に大きいです。

外壁通気工法では、防水シートの上に縦方向の胴縁を貼り、その上に新しい外装材(今回の場合はガルバリウム鋼板)を取り付けます。この間に生まれる空気層が「通気層」となり、壁の裏側で万一浸入した雨水や、壁内で発生する水蒸気を下端から排出できる仕組みが構築されます。

-

縦胴縁の配置とピッチ

胴縁の厚み(一般的には15〜18㎜程度)を縦方向に一定の間隔(およそ455〜600㎜など)で取り付け、空気が通る縦方向のルートを形成します。このとき、耐震金物や窓周りで胴縁が打てない箇所があれば、代替の補助材を入れるなどして隙間のない通気層を継続させるのがポイントです。 -

防虫金物や通気口の設置

壁の下端部や軒天付近には、防虫ネットや通気見切り材を設置して、小動物や虫が入り込まないよう対策をします。通気層にゴミや虫が溜まると、排水や換気がスムーズにいかなくなり、湿気が滞留してしまうため、細部の処理は怠れません。

築年数が長く、しかも増改築を繰り返した家では、外壁面が大きく歪んでいる可能性があります。モルタル面の浮きやクラック、既存サイディングの剥がれなどをそのまま残して胴縁を貼ると、新しい外装材が曲がってしまうケースもあるため、不陸を部材で補整したりモルタルを局部的に削り落とすことが必要になるかもしれません。

-

段差の処理

増築した部分と既存部分で基礎高さが違う、あるいは壁の厚みが異なる場合、胴縁の厚みを変えるか、追加で下地板を挟んで段差を解消する方法をとります。これら作業は見た目以上に手間がかかり、職人の判断で逐次修正しながら進める必要があります。 -

クラックや剥がれの補修

外壁上張りするからといって、クラック(ひび割れ)や剥離を放置すれば、そこから雨水が奥に染み込み、下地が腐朽する恐れがあります。簡易的でもコンクリート補修材やシーリングを使って大きな亀裂を塞ぎ、浮いているモルタルは取り除いてから胴縁を打つのが安全です。

構造部の構造補強が終わると、造作工事に入ります。

== 外観==

Before

▲施工前

After

▲施工後は耐震強度を高めるために窓を少なくしています。

Before

▲施工前

After

▲施工後の外壁はアイジー工業製サイディング仕上げ

ガルバリウム鋼板は、アルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板の一種で、一般的なトタン(亜鉛メッキ鋼板)に比べて耐食性が約3〜6倍とも言われています。塩害や酸性雨、経年による錆に強く、カラーバリエーションが豊富で意匠的にも選択肢が多いのが大きなメリットです。再建築不可の住宅では大掛かりな外壁の張り替えが最後になるかもしれないため、長寿命かつメンテナンス性に優れたガルバリウムは理想的な選択といえます。

軽量性と耐震性への影響

窯業サイディングに比べて軽量のガルバリウム鋼板を貼ることで、建物自体の重量増を抑え、耐震性の面で不利になりにくい利点もあります。ただし貼り方によっては下地や釘打ちのピッチを頻繁にしなければならず、職人の施工精度が求められます。

断熱性能との組み合わせ

ガルバリウム鋼板自体に断熱効果はあまり期待できませんが、前述した胴縁による通気層と組み合わせることで壁内部の湿気排出を促し、断熱材が長持ちするメリットがあります。今回のように内部でセルロースファイバーやミラネクストラムダを使用していれば、外壁側は「防水・通気」に集中して設計すれば十分な断熱性能を発揮できます。

== 1F LDK ==

Before

▲施工前は右側のキッチンと壁で仕切られていました

After

▲施工後は壁を取り去り広いLDKとなりました。

▲特徴的なフローリングはパナソニックのアーキスペックフロアー。小さな木のピースを組み合わせ、一定のパターンに張り上げたデザイン性の高い床材です。

▲オープン階段。

== 2F 居室 ==

== 水まわり ==

Before

▲施工前キッチン

After

▲施工後キッチンはTOTO「ザ・クラッソ」L型

▲浴室はTOTO「サザナ」1616サイズ

▲洗面はTOTO「オクターブスリム」間口750mm

▲トイレはハイウィルオリジナルトイレ

解体時点で想定外の箇所が見つかるのは木造リノベーションでは日常茶飯事ですが、再建築不可のM様邸では特に慎重な判断を求められました。調査時は「抱き合わせ補強で済む」と考えていた梁が、実際には腐朽やシロアリの痕跡が見つかり、部分交換と補強を併用する形に。ここでも職人同士の連携と施主へのタイムリーな報告が欠かせません。

こうした「想定外」にどう対処するかこそ、現場担当者の腕の見せどころです。あらかじめ予備費を設定しておく、工程遅れが出る可能性を説明しておくなど、施主と二人三脚で進める姿勢が大切と再認識しました。

竣工に至っての想いとメンテナンス提案

完成した建物を見回すと、耐震と断熱を強化した成果が随所に感じられます。基礎補強や梁補強により躯体の剛性が増し、セルロースファイバーや床断熱材によって冬の底冷えや夏の熱気が入りにくくなりました。外装にはガルバリウム鋼板を上張りし、モダンな仕上がりと長期耐久性を両立。施主も当初抱いていた「再建築不可だから不安……」という思いが大きく払拭されたようです。

現場担当として痛感したのは、施主がリノベーションの現場知識を得ようと積極的に質問してくださったことが、成功につながった大きな要因だということです。もし施主が「よく分からないから任せる」だけだったら、追加工事や工程遅れの説明を受け入れてもらうのに苦労したかもしれません。

リノベーション現場を勉強して失敗を避けたいと考えている施主には、ぜひ工程の進捗を見学し、疑問点を職人や監督に尋ねる姿勢をおすすめします。今回のM様邸でも、担当者として「施主と一緒に家を作り上げている」という実感が持て、結果としてより良い仕上がりを目指せました。

■この事例と似たテーマカテゴリーを見る

■他のリフォーム事例を見る

これさえ読めば「耐震」は大丈夫!リフォームする前に必ず知っておく耐震の知識

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。耐震に関する正しい知識を知り大切な資産である建物を守りましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)