再建築不可の性能向上リノベーション、フルリフォーム施工事例(耐震等級3・HEAT20)(補助金利用)

東京都北区に位置するM様の戸建ては、再建築が許可されない特殊な状況にありました。これは、都市計画法や建築基準法などの法的制約により、既存の建物を解体して新しい建物を建てることができないケース、いわゆる再建築不可を指します。M様は、親御様より相続されたこの土地建物にご夫婦で新たに住むことを決意。その際、耐震と断熱を重視したリノベーションを希望されました。特に、あとから発覚するのですが、基礎がブロック基礎であったため、通常の補強法ではなく、鉄筋コンクリート基礎補強の上に土台を緊結し固定する方法を選択。このような経緯から、再建築不可の中での性能向上リノベーションが始まりました。

| 建物概要 | |

|---|---|

| 名前 | M様 |

| 場所 | 東京都北区 |

| 築年数 | 築57年 |

| 構造種別 | 木造一戸建て |

| 家族構成 | 大人2人 |

| 対象面積 | 18.3坪 |

| リフォーム部位 | 基礎補強/間取り変更/断熱サッシ/耐震補強/外構 |

| 工期 | 7ヶ月 |

| 価格 | 2200万 |

お客様のご要望

今回のリフォームで、M様からのご要望は以下の5点です。

- 無垢材など自然素材を使用し温かい雰囲気にしたい

- 地震が不安なので耐震補強はしっかりとやりたい

- 断熱材にはこだわりたい。

- 基礎補強をしたい

- 車が入れない路地の突き当たりで道路迄、約50m

プランナー 北畠より ~プランニングのポイント~

-

再建築不可の制約の克服: 再建築不可の制約がある場合、その土地や建物の特性を最大限に活かすことが求められます。M様の場合も、既存の建物の骨組みを生かしつつ、新しい生活スタイルに合わせた間取りや設備を計画しました。

-

自然素材の活用: M様のご要望に応じて、越後杉などの自然素材を多用しました。これにより、室内環境が向上し、健康や快適性にも配慮した住まいとなりました。

-

機能性とデザインの融合: 25年の経験を活かし、機能性とデザインのバランスを取ることを常に心がけています。M様の住まいも、使い勝手の良さと美しいデザインが融合したものとなりました。

-

長期的な視点: リノベーションは、一時的なものではなく、長期的な視点での計画が必要です。耐久性や将来のライフスタイルの変化にも対応できるよう、柔軟なプランニングを心がけました。

-

コミュニケーションの大切さ: 25年の経験の中で、お客様とのコミュニケーションの大切さを痛感しています。M様との綿密な打ち合わせを重ねることで、理想の住まいを実現するためのプランを策定しました。

北区M様邸 戸建てリノベーション施工事例テーマカテゴリー

- 再建築不可リフォーム

- 耐震等級3相当(上部構造評点1.5以上)リフォーム(性能向上リノベーション)

- HEAT20-G2リフォーム(性能向上リノベーション)

- 自然素材

- 補助金活用リフォーム

打ち合わせから着工、完成までの詳細施工事例紹介

●再建築不可のリノベーションは、一般的なリノベーションとは異なる多くの課題を持っています。私たち専門家が直面する最大の問題の一つは、接道が未達であるため、新しい建物を建てることができない点です。

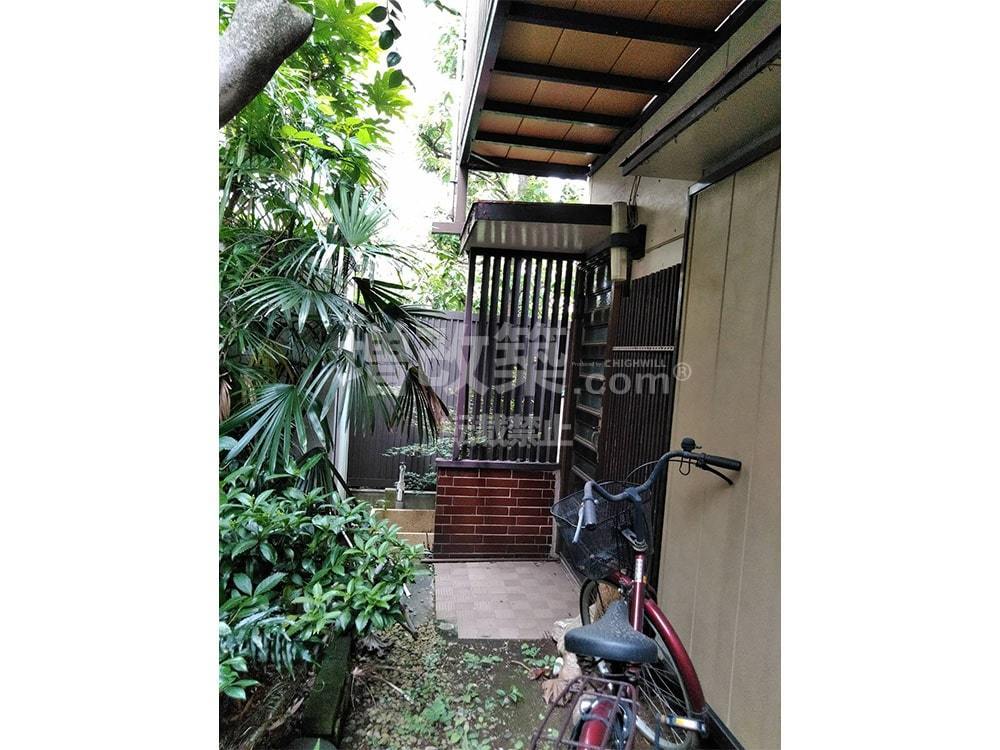

このような状況では、既存の建物を最大限に活用し、住みやすく、機能的にアップデートすることが求められます。M様の家も、そのような特別な土地に建っていました。まず、私たちは現地調査を行い、具体的なリノベーションの方向性を決定する必要がありました。

再建築不可のリノベーションにいては、家を取り巻くロケーションの調査がリノベーションの成功の鍵となります。

道路までの距離が50mもあるため、搬入経路の確認は必須でした。建材や機材の運搬は、このような環境では非常に困難です。しかし、私たちの経験を活かし、最も効率的で安全な方法を選択しました。また、家の4面に足場を組むことの可否も重要な課題でした。周囲の環境や障害物を考慮しながら、安全かつ確実に作業を進めることができる足場の設計を行いました。

基礎の問題も無視できません。M様の家の基礎はこの段階では床下のチェックができず、ブロック基礎であることは解体後に判明しました。再建築不可のリノベーションは、多くの課題を伴いますので、実績が豊富な施工会社に依頼されるのがよろしいと考えます。

●既存水まわり

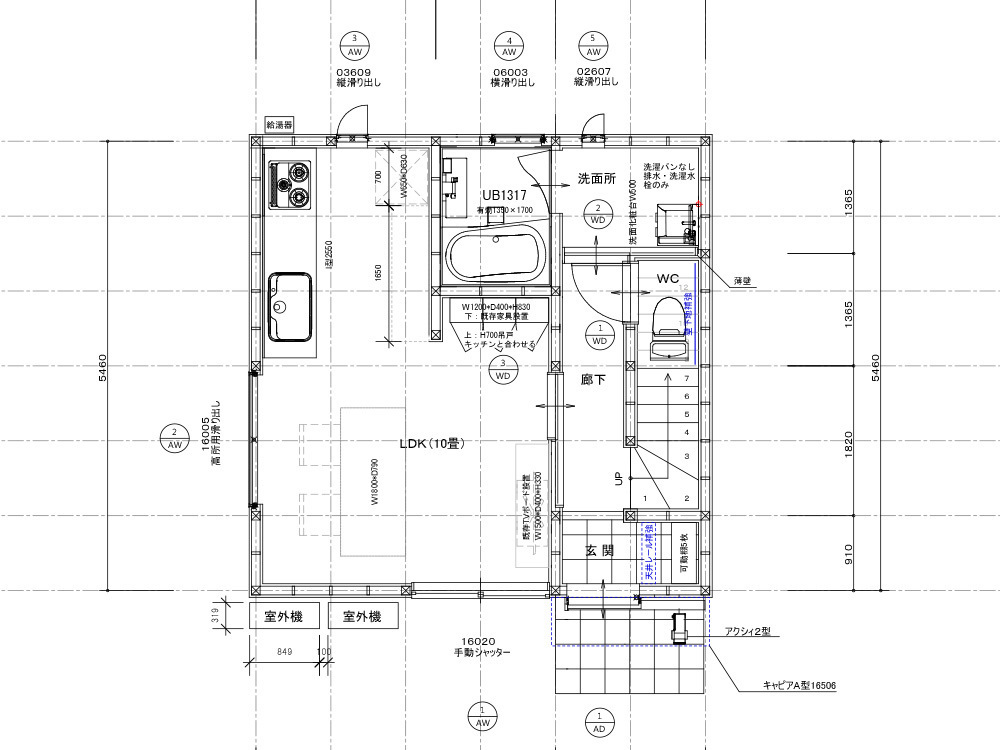

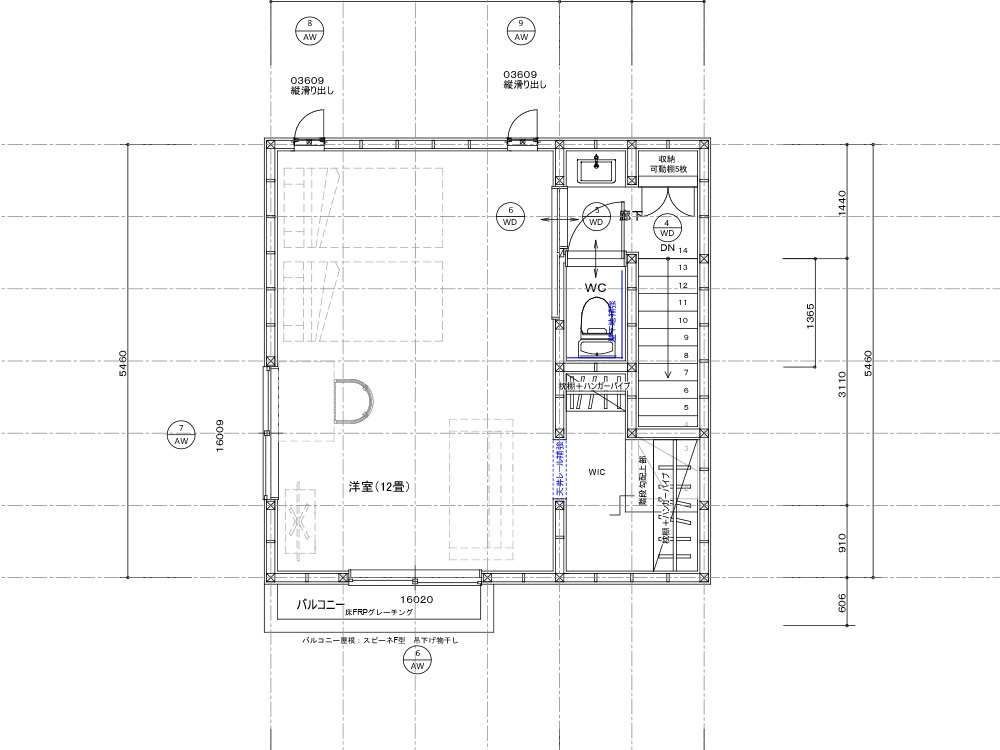

新規平面図

▲1階 戸建てリノベーション後プラン

▲2階 戸建てリノベーション後プラン

1階:LDKと水回り設備1階は、家族が最も多くの時間を過ごす場所として、LDK(リビング・ダイニング・キッチン)を中心に配置しました。このエリアは、家族のコミュニケーションの中心となる場所であり、広々とした空間を確保することで、快適に過ごすことができます。キッチンは、料理をしながら家族との会話を楽しむことができるオープンキッチンスタイルを採用しつつも配置はスペースを使う対面ではない形でご提案しました。また、1階には水回り設備も配置されています。日常生活で頻繁に利用する浴室、トイレ、洗面所などは、1階に集約することで、生活の利便性を高めました。特に、浴室や洗面所は、家族のリラクゼーションスペースとしての役割も果たすため、使いやすさと快適さを追求した設計となっています。

2階:寝室と新設トイレ2階は、家族のプライベートな時間を過ごす場所として、寝室を中心に配置しました。寝室は、日々の疲れを癒す場所であり、静かで落ち着いた空間を確保することが重要です。窓の位置やカーテンの選定など、快眠をサポートする要素も考慮されています。また、2階には新たにトイレを新設しました。夜間や早朝にトイレを利用する際に、1階まで移動する手間を省くことができるため、生活の利便性が向上します。このように、家の中での移動を最小限に抑えることで、日常生活がより快適になります。

M様の再建築不可戸建てのフルリフォーム&フルリノベーション工事はこうしてはじまりました。

●解体は手壊し作業

再建築不可の制約がある中でのリノベーションは、一般的なリノベーションとは異なる多くの課題を伴います。M様の戸建てもその例外ではありませんでした。再建築不可という制約は、土地の接道条件や都市計画法などの理由で新たに建物を建てることが許されない状況を指します。そのため、既存の建物を最大限活用しながら、新しい生活スタイルやニーズに合わせてリノベーションを行う必要があります。

M様の戸建てでは、外壁までをスケルトン解体することとなりました。スケルトン解体とは、文字通り建物の「骨格」だけを残す解体方法を指します。具体的には、建物の主要な構造体はそのままに、内部の間仕切りや古い設備、内装などを完全に取り除く作業を行います。この方法により、建物の基本的な形状や構造を保ちつつ、新しい間取りや最新の設備を導入することができます。しかし、このスケルトン解体も簡単な作業ではありませんでした。

特にM様の物件は、建物への搬入経路が限られているため、解体された材料や新しい建材の運搬には大変な労力が必要でした。具体的には、道路から建物までの距離が50メートル以上あり、すべての材料を人力で運ぶ必要がありました。これは、通常のリノベーションとは比較にならないほどの大変な作業であり、専門的な技術や経験が求められました。また、スケルトン解体後の建物は、文字通り「骨組み」だけの状態となるため、新しい設計に基づいて間取りを組み直す作業が必要となります。この際、建物の構造的な強度や安全性を確保しつつ、M様の要望や生活スタイルに合わせた設計を行う必要がありました。以上のように、再建築不可の制約下でのスケルトン解体は、多くの課題や困難を伴う作業でありましたが、それを乗り越えることで、新しい生活空間を実現することができました。

●解体後の躯体チェック

施工管理の現場では、事前の調査や計画に基づいて工事が進められますが、実際の現場で予期せぬ状況や問題が発覚することは少なくありません。M様の物件においても、解体後にブロック基礎であることが判明したという事例は、施工管理の現場での柔軟な対応や再計画の重要性を示す典型的なケースと言えます。

まず、床下点検口がないことや外部から基礎の状況を確認できなかったことは、事前の調査段階での制約となりました。これにより、基礎の具体的な構造や材質についての情報が不足していたため、解体後にブロック基礎であることが判明するという状況が生じました。ブロック基礎は、コンクリートブロックを積み上げて作られる基礎で、一般的には耐震性や強度が低いとされています。このため、リノベーションや耐震補強を行う際には、ブロック基礎の存在は大きな課題となります。特に、M様のように耐震性能を重視するリノベーションを希望される場合、ブロック基礎の存在は計画を大きく変更する要因となり得ます。

このような状況下での最も重要なのは、迅速かつ的確な判断と対応です。まず、ブロック基礎の具体的な状態や範囲を確認し、それに基づいて新たな構造計画を策定する必要があります。この際、専門家や構造設計士との連携が不可欠となります。また、M様や関係者への適切な情報提供や説明も欠かせません。解体後のチェックは、施工管理の現場での非常に重要な工程となります。事前の調査や計画に基づいても、実際の現場での状況は異なることが多々あります。このような予期せぬ状況に柔軟に対応し、最適な解決策を迅速に策定することが、プロの施工管理者としての役割となります。この段階で1ヶ月の工程の延長を承諾していただく形となりました。

!大事な構造部のすべてが目視可能となるスケルトンリフォーム

内部の天井・壁・床だけでなく外壁まで解体しスケルトン状態(躯体残し)にする戸建てリノベーションの最大のメリットはこのような重要な主要構造部のすべての状態が目視でわかることになります。

フルリノベーション後は、これらの構造上の弱点をすべて修正し補強することで新築と同水準、もくしくはそれ以上の建物性能をもつ構造躯体へ甦らせることが可能となります。

再建築不可の制約下でのリノベーションは、多くの技術的課題を伴いますが、その中でも基礎補強は最も重要な工程の一つと言えるでしょう。

M様の戸建てはブロック基礎であり、このブロック基礎の特性を理解した上での適切な補強方法の選択が求められました。ブロック基礎は、その構造上、耐震性や強度が低いとされています。通常の補強法である両側からの添え基礎補強は、耐震性の向上には有効な方法です。しかし、M様の物件の場合、外側に添え基礎補強を行うと、隣接する土地への越境の問題が発生するため、この方法は採用できませんでした。そこで、新たな補強方法として、内側からの基礎補強を採用しました。

具体的には、内側の基礎補強部に新しい土台を設置し、この新しい土台と既存の土台を緊結することで、建物全体の耐震性を向上させる工法が考案されました。この工法により、外部からの越境問題を回避しつつ、建物の安全性を確保することができました。さらに、既存の無筋基礎から鉄筋クリート基礎補強工事の知識を取り入れることで、基礎の強度を一層向上させることができました。

このような特殊な工法を採用することで、再建築不可の制約下でも、高い耐震性を持つ住宅を実現することができました。このような基礎補強の工程は、技術者としての深い知識と経験が求められるものです。

●内側の土台と既存土台の緊結。

既存の基礎に内側より添え基礎補強しその際に、既存土台と柱、基礎補強新設部に1体補強の金物で固定、基礎補強後に補強部の基礎上端に土台を新設し、既存土台と新規土台をボルトで固定しました。新設土台にはアンカーボルトで新設基礎と固定しています。

●ベタ基礎って?

布基礎が立ち上がりとフーチングで持たせる基礎に対して、ベタ基礎は、立上りだけでなく、底板一面も耐圧盤を設け、立ち上がりと底面が一体化された鉄筋コンクリートになっている基礎をいいます。

建物の荷重を底板全体の面で受け止めるため、ベタ基礎は不同沈下を起こさない。といわれますが、それは良好な地盤での話です。

基礎の下の地盤面の地耐力が均一でない場合は、不同沈下が起こる可能性が充分あるのです。

耐震の世界では、重い瓦屋根は外して、軽いものに変えましょうと言われておりますが、それ自体は間違っていませんが、この理屈でいくと。屋根の瓦を外して、基礎はベタ基礎にしても、地盤に与える荷重は、瓦屋根以上の荷重がベタ基礎の荷重により地盤面にかかることになります。

地盤が軟弱な場合、布基礎を採用した方が有利な場合も出てきます。

そもそも正しい基礎補強方法を知らず、基礎補補修程度しか行わないリフォーム会社が多くを占めている現状ですが、

戸建て一軒家のリノベーションで、基礎補強をする際は、このような知識のある会社に相談することが必要です。

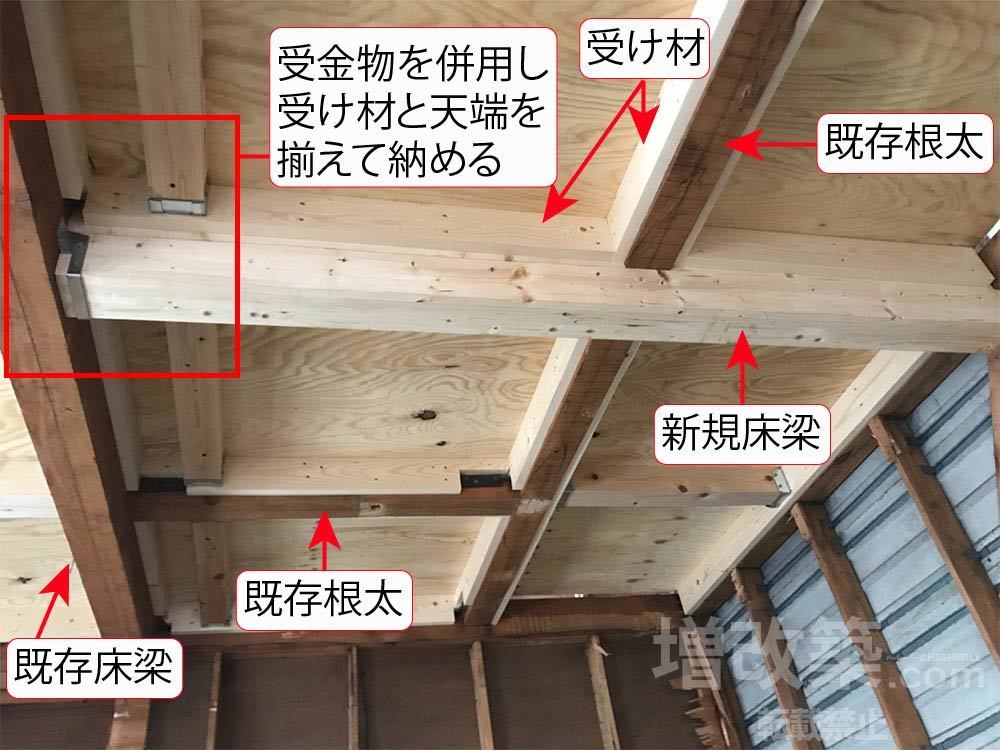

●基礎が終わり大工工事へと移行します。構造躯体の強度を担保するためのメイン工事となります。M様の戸建てリノベーションの際、1階と2階がそれぞれ1部屋という構造から、大スパンの構造が必要となりました。

大スパンの構造は、広々とした空間を実現するためのものですが、その反面、建物の構造的な強度や安定性を確保するための技術的な課題が増えます。まず、大スパンを実現するためには、梁の補強が欠かせません。梁は建物の屋根や床を支えるための部材であり、その強度や安定性が住宅全体の安全性に直結します。

M様の戸建てでは、既存の柱を刻むことで新たな梁を設置しました。この工程は、精密な計算と技術が求められるものであり、施工管理技術者としての高いスキルが必要とされます。刻むとは、柱の一部を削り取り、その部分に梁をはめ込む技術を指します。この技術により、柱と梁がしっかりと結合され、建物全体の強度が向上します。

しかし、この工程は非常にデリケートであり、柱の強度を損なわないように注意深く作業を進める必要があります。その後、補強作業が行われました。N値算定に基づく金物の設置は、この補強作業の中心となる部分です。N値とは、建物の耐震性能を示す指標であり、この値に基づいて適切な金物を選択し、設置することで、建物の耐震性を向上させることができます。M様の戸建てのリノベーションでは、これらの工程を経て、大スパンの空間を実現しつつ、高い耐震性を持つ住宅として生まれ変わりました。このような複雑な工程を成功させるためには、施工管理技術者の経験と知識、そして緻密な計画が不可欠です。

●断熱工事は、住宅の快適性やエネルギー効率を大幅に向上させるための重要な工程です。M様の戸建てでは、HEAT20グレードの高い断熱性能を実現するための工事が行われました。

まず、一階の床と二階の天井には、ラムダ75㎜の断熱材が使用されました。ラムダは、高い断熱性能を持つ断熱材であり、熱伝導率が低いため、外部からの熱の侵入や室内の熱の逃失を効果的に防ぐことができます。

この断熱材の採用により、冬は暖かく、夏は涼しい室内環境を実現することができました。外周面の壁には、高性能グラスウール105㎜が使用されました。グラスウールは、空気の動きを制限することで断熱性を発揮する材料であり、105㎜の厚さにより、十分な断熱効果を持つことができます。

さらに、タイベックスマートが張られることで、防水性や気密性も向上しました。気密性は、住宅の断熱性能をさらに高めるための重要な要素です。気密性が高いと、外部からの冷気や暖気の侵入を防ぐことができ、エアコンや暖房の効率も向上します。

M様の戸建てでは、各部の接合部や窓周り、ドア周りなどの隙間に気密テープやシーリング材を使用して、高い気密性を確保しました。断熱工事や気密工事は、住宅の長寿命化やエネルギー消費の削減にも寄与します。M様の戸建ても、これらの工事により、快適でエコロジーな住環境を手に入れることができました。施工管理技術者として、これらの工事の重要性や効果を理解し、正確かつ効果的な工事を行うことが求められます。

●外壁工事は、住宅の美観や耐久性、断熱性能を確保するための重要な工程です。M様の長屋リノベーションでは、特に隣家との距離が施工ギリギリの寸法であったため、外壁工事には多くの工夫と努力が求められました。

隣家との距離が非常に狭い場合、外壁材の取り扱いや施工には特別な注意が必要です。特に、金属サイディングの張り上げ作業は、狭いスペースでの作業となるため、施工の難易度が上がります。このような状況下での作業は、施工管理技術者の経験と技術が試される瞬間であり、正確な計画と丁寧な作業が求められます。

また、防水紙の施工は、外壁の耐久性を確保するための重要な工程です。防水紙は、外部からの雨水や湿気の侵入を防ぐ役割を果たします。M様の住宅では、金属サイディングの下に防水紙を施工し、外壁の防水性を向上させました。この工程も、隣家との距離が狭いため、特別な技術や工夫が必要でした。隣家との見切りを納める際には、美観や防水性を確保するための工夫が必要です。

M様の住宅では、隣家との境界部分には、特別な仕上げ材を使用して、見切りを美しく仕上げました。外壁工事は、住宅の美観や耐久性を確保するための重要な工程であり、施工管理技術者としての経験と技術が問われる部分です。M様の住宅も、この工程により、美しい外観と高い耐久性を持つ住宅を手に入れることができました。

●構造部の構造補強が終わると、造作工事に入ります。

約7か月の工事を経て、いよいよ竣工です。

M様の戸建てでは、特に自然素材へのこだわりが強く、その中でも越後杉を中心にトータルコーディネートが行われました。

越後杉は新潟県産の杉で、その品質の高さから日本全国で高く評価されています。美しい木目や質感はもちろん、耐久性や加工性にも優れており、室内の様々な場所で使用するには最適な材料です。M様のご要望である自然素材、特に無垢材の使用は、住まいの中で自然の温もりを感じることができ、日常生活をより豊かにしてくれます。

M様の戸建てでは、床材から階段材、建具や窓枠に至るまで、越後杉をふんだんに使用しました。特に床材としての越後杉は、歩行時の感触や見た目の美しさが際立ちます。また、階段材としても、その耐久性と滑りにくい特性が活かされ、安全性とともに高いデザイン性を持つ階段が実現されました。建具や窓枠に使用された越後杉は、部屋の雰囲気を一層引き立てます。特に、内装ドアに使用された杉材は、閉じるとその質感が際立ち、開けると部屋との一体感を生み出します。寝室の天井に張り込まれた杉の羽目板は、部屋全体を柔らかく、そして落ち着いた雰囲気に仕上げています。

越後杉の持つ蓄熱性は、冬の寒さを和らげ、夏の暑さを遮る効果があります。これにより、室内の温度変動を抑え、快適な生活空間を実現します。また、杉材はマイナスイオンを放出すると言われており、これが室内の空気を清浄に保ち、健康をサポートします。まとめとして、M様の戸建ての造作仕上げ工事は、自然素材である越後杉を中心に、健康で快適な住まいを実現するための工夫と技術が凝縮されています。このようなこだわりの造作仕上げは、長く住むほどにその価値を実感できるものとなるでしょう。

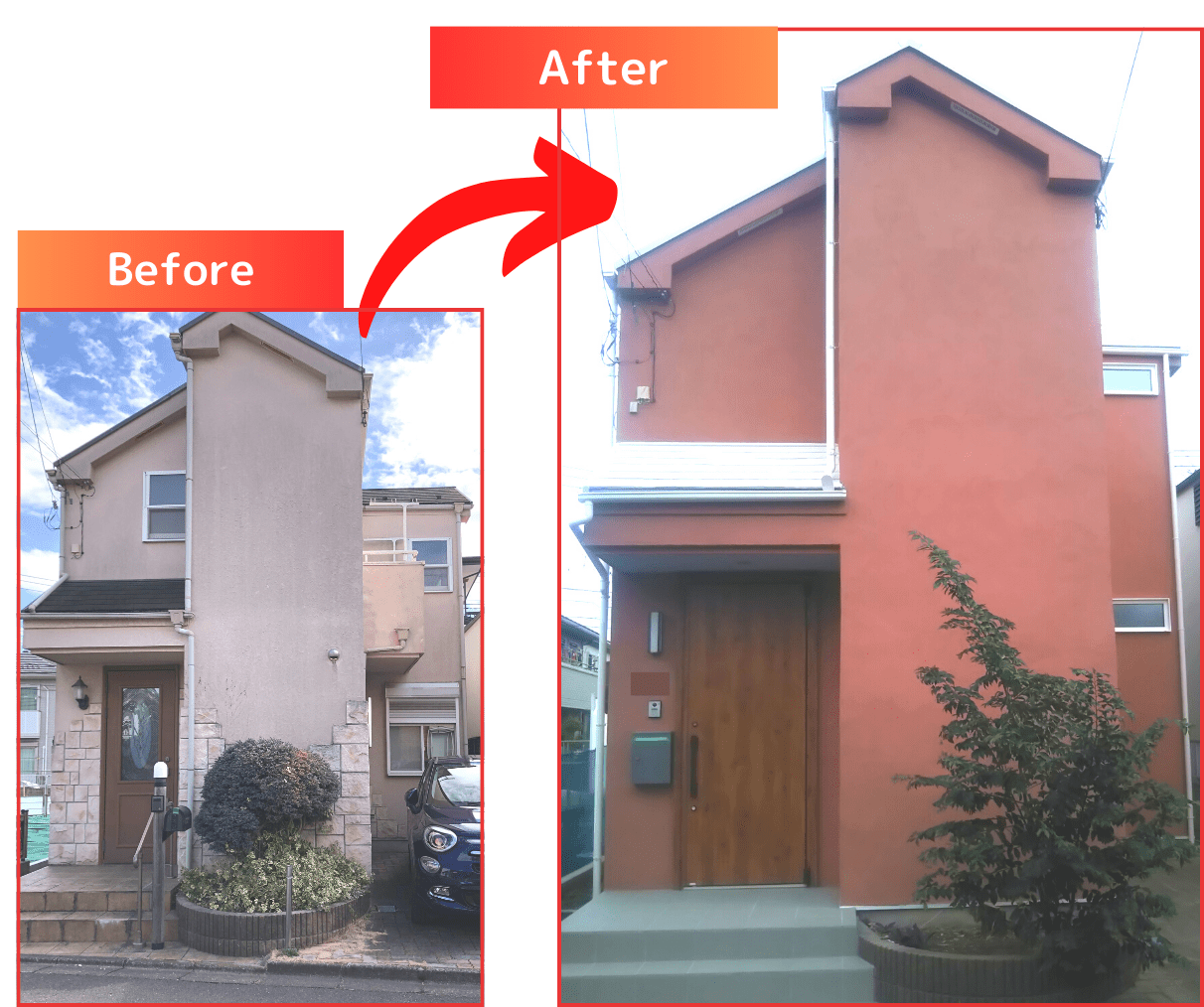

== 外観==

Before

After

▲外壁の仕上げは金属サイディングです。全面と側面で色を変えています。

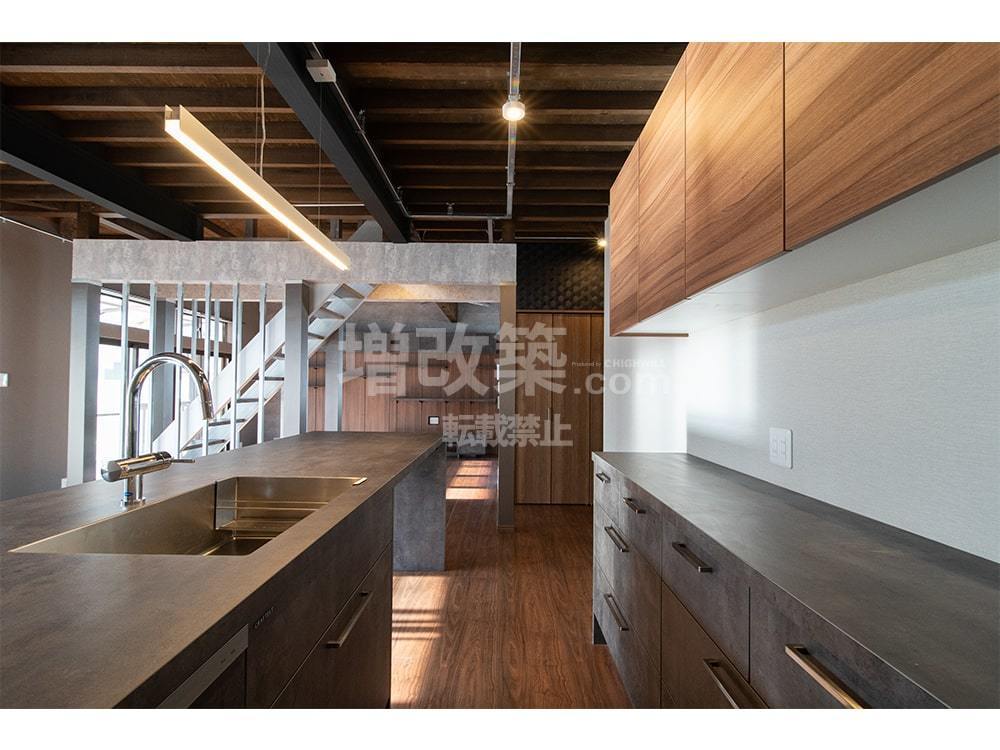

== 1F LDK ==

Before

▲施工前はダイニングキッチンで今は隣の部屋にありました。

After

▲施工後はLDKとして広々と使えます。玄関に続く廊下につながる引戸にガラス戸建具を造作しました。気配も伝わります。

▲キッチンはトクラス「Bb」I型2550、カップボードはTOTO「ミッテ」。

== 2F 居室 ==

Before

▲施工前は和室でした。

After

▲施工後はワンフロアの洋室に。

== 1F 水まわり ==

Before

▲施工前は2点ユニットバスでした

After

▲施工後の浴室はTOTO「サザナ」

▲トイレはハイウィルオリジナルTOTOトイレ

▲1階洗面台はLIXIL「ピアラ」間口500

== 自然素材 無垢材 ==

北区M様邸では、自然素材である越後杉の無垢材が各所にふんだんに使われています。優しい色合いとあたたかな風合いに癒されます。

▲1階トイレと洗面脱衣室の造作建具

▲階段も杉無垢材です

▲寝室には杉の羽目板で仕上げを行いました。

▲クローゼットの中も杉無垢材

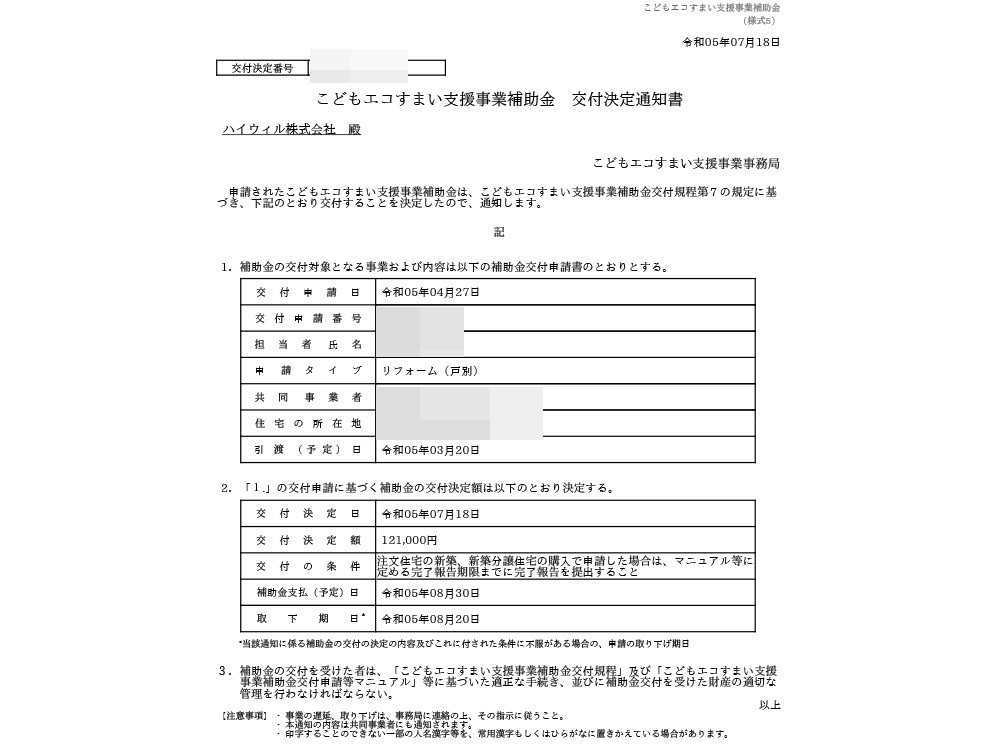

●北区M様邸の工事では、国の補助金「こどもエコすまい支援事業」を活用しました。

省エネにつながるエコ住宅設備の設置に対して交付される補助金です。

給湯器(エコジョーズ)・節水型トイレ・節湯水栓・掃除しやすいレンジフード・自動調理機能付コンロなどの設置で申請を行い、補助金交付額は121,000円でした。

この度は、私たちにM様の大切な住まいのリノベーションをお任せいただき、心より感謝申し上げます。

M様の住まいのリノベーションは、再建築不可の制約や、特有の基礎の問題、そして建物への搬入経路の難しさなど、多くの課題に直面しました。しかし、それらの課題を乗り越えるたびに、私たちの技術や経験が試され、さらに磨き上げられることを実感しました。このような経験は、私たちにとっても非常に貴重なものであり、今後の仕事に生かしていく大切な糧となります。M様のご要望やご意見を真摯に受け止め、一つ一つの工程を丁寧に進めていく中で、私たちは「家づくりはただの建物を作るだけでなく、人と人との絆を深めるもの」ということを再認識しました。M様とのコミュニケーションを大切にし、お住まいのリノベーションを進める中で、私たちも多くのことを学ばせていただきました。このような経験を通じて、私たちは今後もお客様の声を大切にし、より高い技術とサービスでお応えしていく所存です。これからリノベーションをお考えの皆様には、私たちの経験や技術を信頼していただき、安心してお任せいただけるよう、日々努力してまいります。

最後に、M様の住まいが新たなスタートを迎えるこの機会に、心よりお祝い申し上げます。そして、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

■この事例と似たテーマカテゴリーを見る

■全国のフルリフォーム・リノベーション『ピックアップ事例』※プロの詳細解説付きレポート

これさえ読めば「耐震」は大丈夫!リフォームする前に必ず知っておく耐震の知識

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。耐震に関する正しい知識を知り大切な資産である建物を守りましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)