基礎を嵩上げしたレア事例

【品川区 築57年】解体後に浸水被害が発覚。行政協議を乗り越え、ジャッキアップで「基礎上げ」を実現した奇跡の防災リノベーション

東京都品川区、築57年の木造住宅。当初、お客様からのご依頼は「老朽化した住まいの耐震性と断熱性を高め、これからも安心して暮らせるようにしたい」という、性能向上スケルトンリフォームでした。私たちもその想いに応えるべく、万全の計画を立てて工事に着手しました。

しかし、内装をすべて解体し、建物の骨格が露わになった瞬間、私たちは誰もが予期しなかった深刻な事実に直面します。それは、低すぎる基礎と、過去の浸水被害を示す生々しい痕跡でした。このまま表面的な補強をしても、本当の安心は得られない――。

この瞬間、プロジェクトは単なる性能向上リフォームから、家の土台そのものを持ち上げる「基礎上げ」という、前例の少ない高難易度の防災リノベーションへと大きく舵を切ることになります。本記事では、解体後に発覚した想定外の事態にどう向き合い、自治体や検査機関との困難な協議を乗り越え、専門技術の粋を集めて家を丸ごとジャッキアップさせたのか。ご家族の未来を守るための、私たちの挑戦の全記録です。

| 建物概要 | |

|---|---|

| 名前 | S様 |

| 場所 | 東京都品川区 |

| 築年数 | 築57年 |

| 構造種別 | 木造一戸建て |

| 家族構成 | 大人3人 |

| 対象面積 | 24坪 |

| リフォーム部位 | 基礎補強/間取り変更/断熱サッシ/耐震補強 |

| 工期 | 8ヶ月 |

| 価格 | 3400万 |

お客様のご要望

今回のリフォームで、S様からのご要望は以下の6点です。

-

【最優先】根本的な浸水対策としての「基礎上げ」 過去に浸水被害を経験されたことから、大雨のたびに不安を感じる暮らしを解消したい、という強いご要望がありました。表面的な防水対策ではなく、建物を丸ごとジャッキアップして基礎そのものを物理的に高くし、水害リスクを根本から取り除くことを最優先事項として挙げられました。-

最新基準を上回る、最高レベルの「耐震性能」 築57年という経年からくる、大規模地震への強い不安をお持ちでした。倒壊しない、という最低限の基準だけでなく、本震とその後の余震にも耐え、地震後も安心して住み続けられるよう、最新の耐震・制震技術を取り入れた最高レベルの安全性を求められました。

-

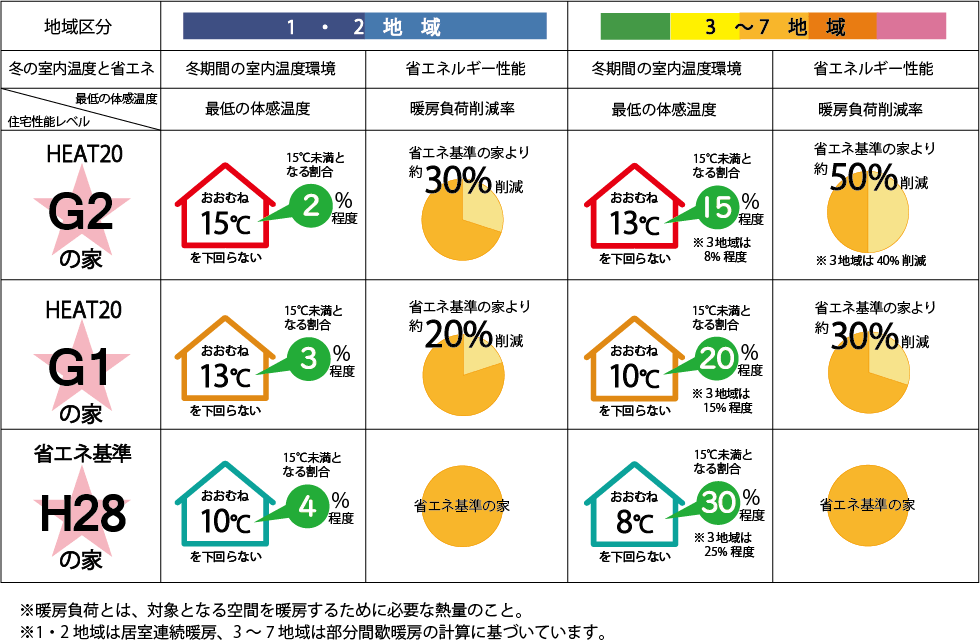

新築以上の価値を持つ「高性能リノベーション」 耐震性だけでなく、夏の暑さ・冬の寒さといった、長年悩まされていた快適性の問題も全面的に解決したいとのご要望でした。断熱材の刷新や高断熱サッシの導入により、HEAT20 G2グレードを目標とする、省エネで健康的な暮らしが送れる高性能住宅への再生を希望されました。

-

家族構成に合わせた「現代的な間取り」への刷新 既存の細かく仕切られた間取りを、現代のライフスタイルに合わせて全面的に見直したい、とのご要望でした。ご家族3人が集まる、明るく開放的なLDKを中心に、家事動線にも配慮した暮らしやすい空間への変更を求められました。

-

プランナー 北畠より ~プランニングのポイント~

完成写真だけを見ると、美しく高性能な家に生まれ変わった、一つの成功したリノベーション事例に見えるかもしれません。しかし、私たちの計画の根幹にあったのは、単なる「家の性能向上」というテーマではありませんでした。このプロジェクトは、解体後のある発見をきっかけに、「土地が持つ、浸水という根本的な弱点を克服し、ご家族の未来の暮らしを根底から守る」という、より次元の高いミッションへと姿を変えたのです。

計画のターニングポイント:見えないリスクの可視化と「根本治療」への決断

当初、お客様のご要望は明確でした。「築57年の家を、地震に強く、暖かい家にしたい」。私たちの最初のプランも、そのご要望に沿った耐震・断熱計画でした。

しかし、プランナーとしての私の役割は、お客様の言葉の奥にある「真の安心とは何か」を追求することにあります。解体後、地盤面とほぼ同じ高さにある湿った基礎を目の当たりにした時、直感的に悟りました。このお住まいの本当の敵は、地震”だけ”ではない、と。

ここが、このプロジェクトにおける最大の分岐点でした。プランナーとして最も重要な仕事は、お客様に選択肢を提示することではありません。お客様自身も気づいていなかった「最大のリスク」を可視化し、そのリスクを取り除かなければ、私たちの仕事は意味をなさないと誠実にお伝えすることです。

「このまま当初の計画通りに進めても、地震には強くなります。しかし、近年頻発するゲリラ豪雨のたびに、床下浸水の不安に怯える暮らしが続きます。私たちが目指すべきは、その両方の不安を解消する『根本治療』ではないでしょうか」。

このご提案に、お客様が大きな決断をしてくださった瞬間。そこから、この前例のないプロジェクトは本当の意味でスタートしたのです。

最適解の模索:「全交換」ではなく「縦方向への増設」という第3の選択肢

「基礎上げ」という方針は決まりました。しかし、次なる課題は「どう実現するか」です。通常であれば、既存基礎をすべて壊して造り直す「全交換」がセオリーです。しかし、それでは莫大なコストと工期がかかってしまいます。

私たちのチームは、既存基礎の状態が健全であることに着目しました。「この健全な基礎を、新しい家の土台として活かせないか?」。そこから導き出したのが、既存基礎の上に新しい基礎を”継ぎ足す”、「縦方向への増設」というアイデアでした。

これは、

-

浸水リスクを解消できる(高さを稼げる)

-

耐震性能も向上する(基礎全体の断面積が増える)

-

コストと工期を最適化できる(解体・処分費を削減)

という、まさに**三方良しの「最適解」**でした。机上の空論で終わらせず、検査機関との技術協議というハードルを越え、このプランを実現できたことに、私たちの専門家集団としての存在価値があると自負しています。

プランナーのもう一つの仕事:「見えない壁」との交渉

このプロジェクトで、現場と同じくらい多くの時間を費やしたのが、区役所の建築指導課や検査機関の担当者との協議の場でした。このような特殊な工法は、前例が少ないため、その安全性と法的整合性を客観的なデータで証明し、許可を得る必要があります。

図面と構造計算書を手に、粘り強く説明を重ね、一つひとつ懸念点をクリアしていく。こうした「見えない壁」と交渉し、道を切り拓いていくプロセスもまた、お客様の安心を形にするためのプランナーの重要な仕事なのです。

私たちが本当にご提供したかったもの

最終的に、このリノベーションを通じて私たちがお客様にご提供したかったのは、最新の断熱材や頑丈な耐震壁だけではありません。それは、「天候を気にせず暮らせる、心からの平穏」です。

大雨警報のニュース速報に胸を痛めることのない夜を。 大きな地震がきても「この家なら大丈夫」と思える揺るぎない自信を。

私たちは、単なる家という「モノ」ではなく、ご家族の未来にわたる「真の安心」という価値をプランニングできたことに、心からの誇りを感じています。

品川区S様邸 戸建てリノベーション施工事例テーマカテゴリー

- 再建築不可リフォーム

- 二世帯住宅リフォーム

- 耐震等級3相当(上部構造評点1.5以上)リフォーム(性能向上リノベーション)

- HEAT20-G2リフォーム(性能向上リノベーション)

- 狭小住宅リフォーム

- 補助金活用リフォーム

打ち合わせから着工、完成までの詳細施工事例紹介

最初のご相談の段階では、お客様の不安の中心は、築57年という経年による「地震への備え」でした。「大きな地震が来ても、この家で安心して暮らし続けたい」。その一心で、骨組みから見直すスケルトンリフォームをご決断されました。

敷地が川に近いことは認識していましたが、お客様ご自身も近年は大きな浸水被害を経験されていなかったため、この時点での主なテーマはあくまで耐震性と、冬の寒さ・夏の暑さを解消する断熱性の向上でした。まさか、その足元にこれほど深刻な水害のリスクが潜んでいるとは、お客様も、そして私たちも想像だにしていませんでした。

当初の計画は、既存の基礎を補強し、躯体の耐震性を高め、高性能な断熱材で家全体を包み込むという、性能向上リフォームの王道とも言えるものでした。間取りも、現代のライフスタイルに合わせてよりオープンで使いやすいものへと変更する計画でした。

ただし、私たちは築年数の古い建物のリノベーションにおいて、「解体して、構造躯体をすべて露わにしてから最終的な補強計画を確定させる」というポリシーを徹底しています。図面や現況調査だけではわからない問題が隠れている可能性を常に見据え、お客様にもその重要性をご説明し、工事はスタートしました。この慎重な姿勢が、後にプロジェクトの運命を大きく左右することになります。

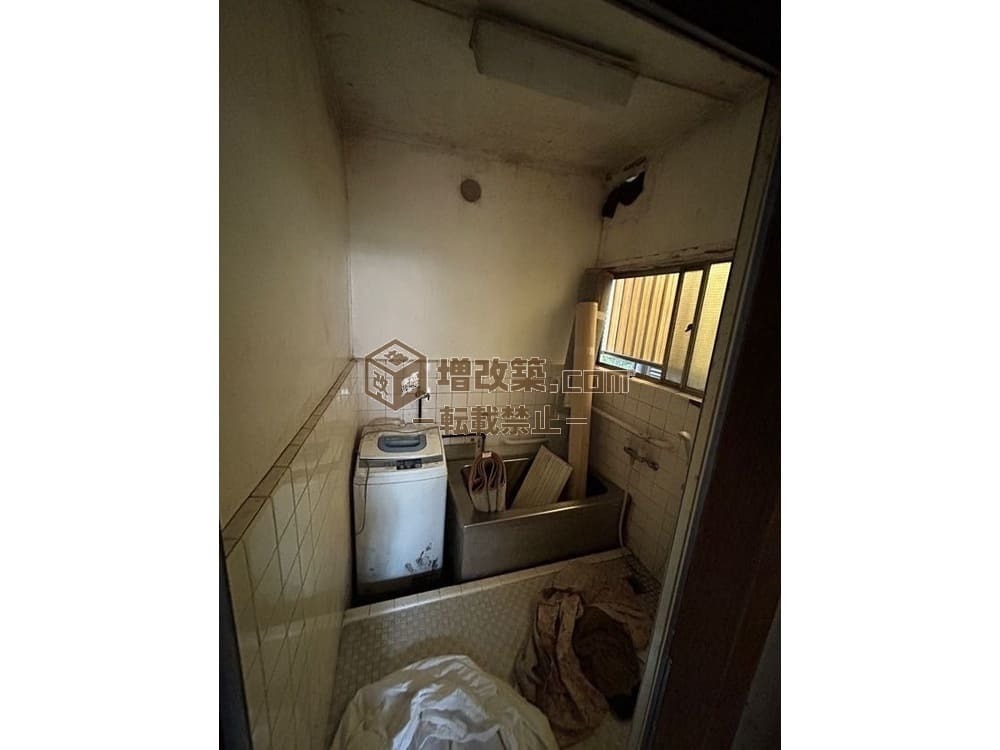

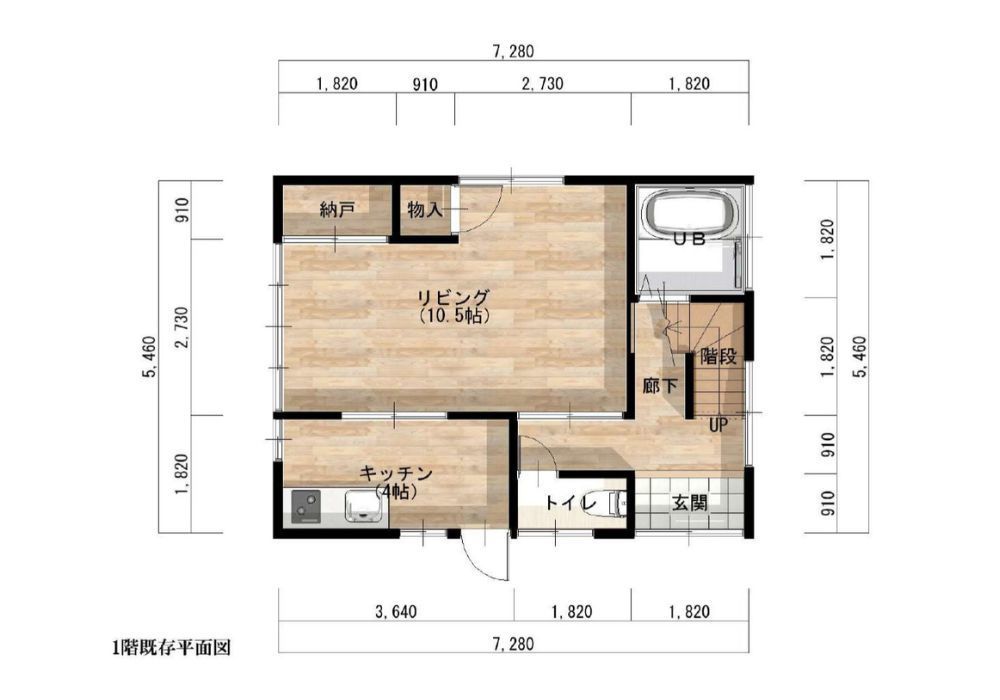

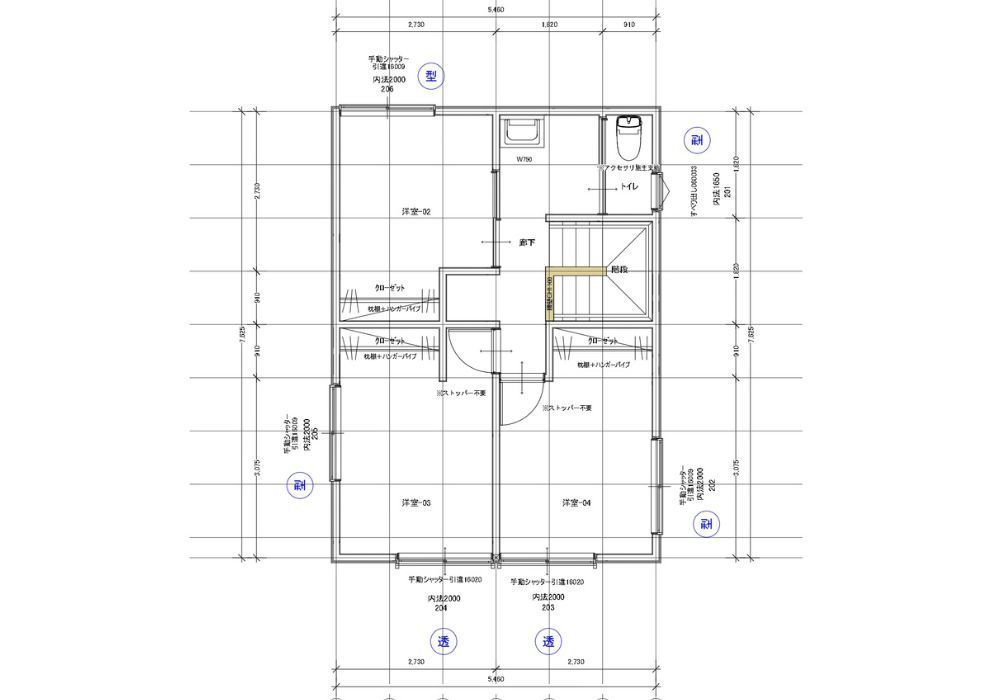

間取りの変更プラン

▲1階 戸建てリノベーション前平面図

▲2階 戸建てリノベーション前平面図

▲1階 戸建てリノベーション後プラン

▲2階 戸建てリノベーション後プラン

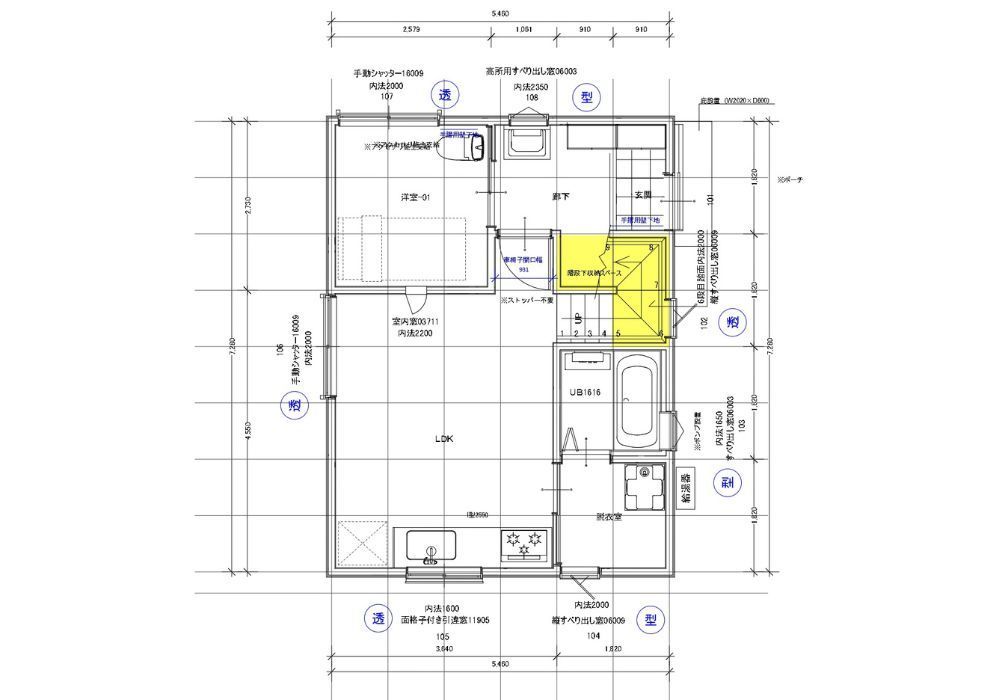

●解体は手壊し作業

期待と少しの緊張感の中、解体作業が始まりました。壁や天井、床が剥がされ、57年間この家を支え続けてきた柱や梁が姿を現します。それはまるで、長年着込んでいた服を脱ぎ、建物の”素肌”を私たちに見せてくれるような瞬間です。そして、1階の床板がすべて取り払われた時、私たちは言葉を失いました。

●解体後の課題と行政協議

目の前に広がっていたのは、地面(GL)とほとんど高さが変わらない、極端に低い基礎でした。床下の土は湿り気を帯び、土台の木材には水が染み出した跡がくっきりと残っていました。大雨のたびに、床下で小規模な浸水が繰り返されていたことは明らかでした。

このままでは、いくら耐震補強をしても、大雨が降るたびに床下浸水の恐怖に怯え、湿気によって家の寿命を縮め続けることになります。私たちはお客様にこの厳しい現実をご報告し、計画の根本的な見直しをご提案しました。「この家で本当の安心を手に入れる方法は、ただ一つ。家全体を丸ごと持ち上げて、基礎そのものを高くする『基礎上げ』しかありません」と。

しかし、「基礎上げ」は建築基準法における「大規模な修繕」に該当する可能性があり、行政との綿密な協議と、場合によっては建築確認申請が必要となる、極めてハードルの高い工事です。

ここから、私たちのもう一つの闘いが始まりました。私たちは、構造計算書や過去の類似データ、そして今回の補強計画の技術的な妥当性を示す資料を手に、何度も品川区の建築指導課に足を運びました。同時に、第三者検査機関とも連携し、この特殊な工法が建物の安全性を確実に向上させるものであることを客観的に証明する必要がありました。数ヶ月にわたる粘り強い協議の末、関係各所の理解を得て、ついに私たちはこの前例の少ない大工事への許可を取り付けたのです。

!大事な構造部のすべてが目視可能となるスケルトンリフォーム

内部の天井・壁・床だけでなく外壁まで解体しスケルトン状態(躯体残し)にする戸建てリノベーションの最大のメリットはこのような重要な主要構造部のすべての状態が目視でわかることになります。

フルリノベーション後は、これらの構造上の弱点をすべて修正し補強することで新築と同水準、もくしくはそれ以上の建物性能をもつ構造躯体へ甦らせることが可能となります。

▼ 躯体のジャッキアップと基礎工事

行政協議という大きな山を越え、いよいよプロジェクトの核心であるジャッキアップ工事に着手します。

-

躯体の切り離し: まず、既存基礎の上部で、建物の土台と基礎を縁切りします。

-

ジャッキアップ: 建物の下に数十台の油圧ジャッキを設置。全体のバランスをミリ単位で監視しながら、築57年の躯体に無理な力がかからないよう、慎重に、そしてゆっくりと家全体を水平に持ち上げていきます。家が地面から浮き上がる光景は、まさに圧巻の一言です。

-

基礎造成: 持ち上げた躯体の下に生まれた空間で、新たに鉄筋を組み、以前よりも数十センチ高い、強固な鉄筋コンクリート基礎を造成します。

-

ドッキング: 新しい基礎が十分に強度を発揮するのを待ち、今度はゆっくりと建物を降ろし、新しい基礎とアンカーボルトで強固に一体化させます。

この一連の作業により、水害のリスクを根本から解消する、高くて頑丈な新しい土台が完成しました。

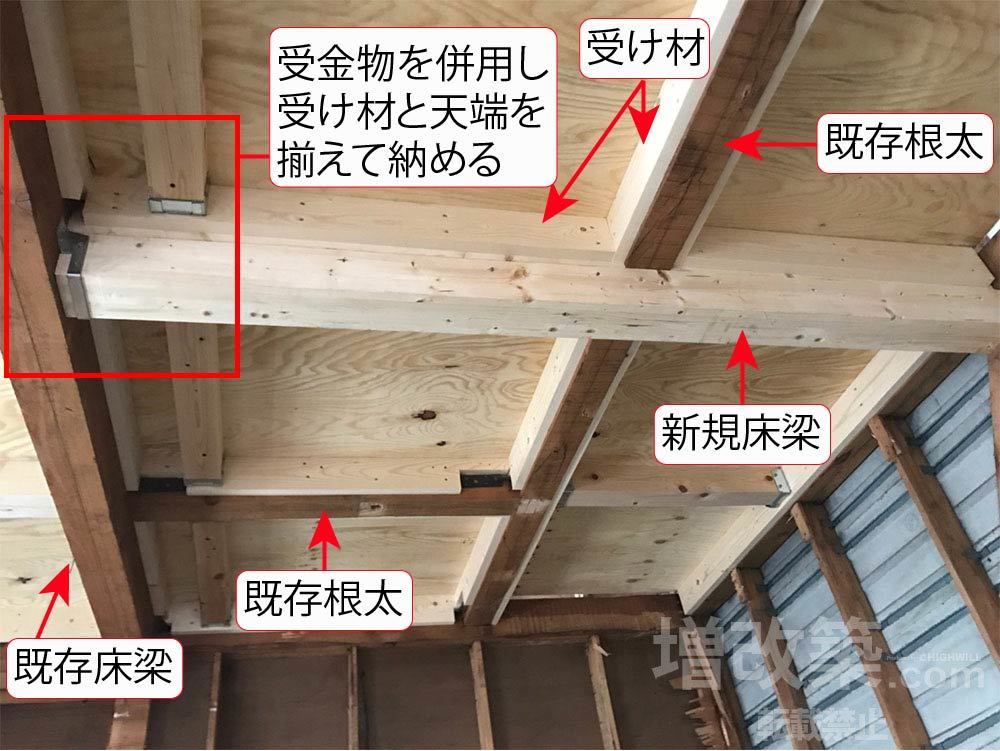

基礎補強の常識を覆す、縦方向への増設という選択

通常、建物の基礎を高くする「基礎上げ」を行う場合、家全体をジャッキアップした後に既存の基礎を一度解体し、全く新しい基礎をゼロから造り直すのが一般的です。しかし、今回のプロジェクトでは、既存基礎を土台として活かし、その上に新しい基礎を縦方向に増設するという、非常に特殊な工法を採用しました。

この異例の工法は、解体後の調査で「既存基礎は高さこそ低いものの、コンクリートの強度や状態は健全である」と判明したことから始まりました。そこで私たちは、コスト、工期、そして性能の全てを最適化する最善手として、この「縦方向への補強」というプランを策定。その技術的な妥当性と安全性を証明するため、第三者検査機関と数ヶ月にわたる綿密な技術協議を重ね、最終的にその承認を得て実現に至ったものです。

施工プロセス:既存と新規を一体化させる精密技術

この工法の核心は、「既存の基礎」と「新設する基礎」を、いかにして構造的に完全に一体化させるかにあります。私たちは、以下の精密な手順を踏むことで、それを可能にしました。

1. ジャッキアップと既存基礎のケレン・目荒らし

まず、家全体をジャッキで慎重に持ち上げ、作業空間を確保します。その後、既存基礎の天端(上面)のコンクリート表面を専用の工具で削り、脆弱な層を除去(ケレン)。さらに、わざと表面をザラザラにする「目荒らし(めあらし)」という処理を行います。これは、新しいコンクリートとの付着を良くするための、人間で言えば「下地処理」にあたる重要な準備工程です。

2. 差筋(さしきん)アンカーの打設

次に、既存基礎にドリルで一定間隔に孔を開け、「差筋アンカー」と呼ばれる鉄筋を打ち込みます。これは、強力な接着剤(ケミカルアンカー)や物理的な拡張機能によって、既存コンクリートに新しい鉄筋を強固に固定する技術です。この差筋アンカーが、古い基礎と新しい基礎を物理的に連結し、地震の力などが加わった際に一体として挙動するための「命綱」となります。

3. 型枠組立と配筋

差筋アンカーを打ち込んだ既存基礎の上に、新しい基礎の「型」となる型枠(かたわく)を組み上げます。そして、その型枠の内部に、設計図通りに新しい鉄筋を格子状に組んでいきます(配筋)。この時、先ほど打ち込んだ差筋アンカーと新しい鉄筋を、結束線で一つひとつ緊結し、鉄筋全体が強固な一つの塊になるようにします。

4. コンクリート打設

最後に、組み上がった型枠の中に、高強度のコンクリートを流し込みます。バイブレーター(振動機)を使ってコンクリートを隅々まで行き渡らせ、内部に空洞ができないように細心の注意を払います。これにより、差筋アンカーと新しい鉄筋がコンクリートに完全に包まれ、既存基礎と新しい基礎が完全に一体化した、強靭なハイブリッド基礎が完成します。

## この工法がもたらすメリット

この検査機関との協議を経て実現したレアな工法は、お客様に大きなメリットをもたらします。

-

コストと工期の最適化: 既存基礎の解体・処分費用と、その分の工期を大幅に削減できます。

-

浸水対策と耐震性の両立: 目的であった床下の高さを確保し、水害リスクを根本から解消すると同時に、基礎全体の断面積が増えることで、耐震性も大幅に向上します。

-

客観的な信頼性: 私たちの独断ではなく、第三者の専門機関がその安全性と有効性を認めた工法であるという点が、お客様にとって何よりの安心材料となります。

私たちは、固定観念にとらわれず、常に一棟一棟の建物の状態とお客様のご要望に真摯に向き合い、専門家との協議も厭わず、最も合理的で安全な解決策を導き出すことを信条としています。

新しい基礎の上にドッキングされた躯体は、最新の基準に基づき徹底的に補強されます。構造計算によって導き出された最適な位置に耐力壁を新設し、柱の接合部には高強度の耐震金物を設置。地震の揺れに対して、建物全体で粘り強く抵抗する、強靭な構造体へと生まれ変わらせました。

== 耐震補強工事 ==

現代の耐震補強が目指す「倒れない」の、その先

現代の耐震補強工事は、単に「震度7の地震で倒壊しない」ことだけを目指すものではありません。本震だけでなく、繰り返し襲ってくる余震にも耐え、大規模な損傷を負うことなく、地震後も安心して住み続けられる状態を保つこと。それが究極の目標です。

そのために、「骨格を固める補強(耐震)」と「揺れを吸収する備え(制震)」を組み合わせた、多角的なアプローチが不可欠となります。これから解説する3つの要素は、それぞれが異なる役割を担い、三位一体で建物の安全性を飛躍的に向上させます。

1. N値計算書に基づく金物設置 — 「抜け」を防ぎ、骨格を一体化させる

地震の際、建物には地面からの突き上げや水平方向の揺れだけでなく、家全体をねじり、引き抜こうとする複雑な力がかかります。特に木造住宅では、柱が土台や梁から抜けてしまう「ほぞ抜け」が倒壊の大きな原因となります。

これを防ぐのが、N値計算に基づいた適切な耐震金物の設置です。

-

N値計算とは? 地震時に、それぞれの柱にどれくらいの「引き抜きの力」がかかるかを、建物の形状や壁の配置などから緻密に計算する手法です。この計算結果をまとめたものが「N値計算書」であり、いわば「家の骨格のどこに、どのくらいの強度の補強が必要か」を示した処方箋です。

-

具体的な役割 N値計算書に基づき、柱の上下に「ホールダウン金物」や「山形プレート」といった耐震金物を適切に設置します。これにより、これまで木材の組み合わせ(仕口)だけで接合されていた部分が強固に連結され、土台・柱・梁が一体化した強靭な骨格となります。

重要なのは、「やみくもに金物を付ければ良い」というわけではない点です。計算によって導き出された**「必要な場所」に「必要な強度」の金物**を設置して初めて、建物は地震の引き抜き力に耐えられるようになるのです。

2. ノボパン耐力壁 — 地震の横揺れを「面」で受け止める

地震の水平方向の揺れに対して、建物が菱形に変形するのを防ぐのが「耐力壁」の役割です。従来は「筋交い(すじかい)」という斜めの木材がその役目を担っていましたが、現代のリノベーションでは、より高い強度と安定性を持つ構造用面材が主流です。

その代表格が「ノボパン(構造用パーティクルボード)」です。

-

ノボパンの特徴 木材のチップを高温・高圧で圧縮して板状にしたもので、強度にムラがなく、湿気による寸法変化が少ないのが特徴です。筋交いが「線」で力を支えるのに対し、ノボパンは**「面」全体で地震の力を受け止め、分散**させることができます。これにより、筋交いのみの壁に比べて数倍の強度(壁倍率)を発揮します。

-

「ピッチの順守」が命 ノボパンの性能を最大限に引き出す上で、最も重要なのが釘の打ち方です。使用する釘の種類(例: N50釘)と、釘を打つ間隔(ピッチ)は、国土交通大臣の認定で厳密に定められています(例: 外周部100mm、内周部200mm)。この**「ピッチ」を1箇所でも守らないと、壁全体の強度が保証されなくなり**、せっかくの高性能な材料も意味をなさなくなってしまいます。丁寧で正確な施工が、耐力壁の性能を決定づけるのです。

3. 制震ダンパー — 揺れのエネルギーを吸収し、建物の損傷を抑える

金物や耐力壁が、建物を頑丈にして地震の力に「耐える」ための『耐震』技術であるのに対し、『制震』は全く異なるアプローチです。

-

耐震と制震の違い

-

耐震: 筋トレで体を固くし、衝撃に耐えるイメージ。建物自体を強くします。

-

制震: 衝撃吸収材(サスペンション)で、衝撃そのものを「吸収し、いなす」イメージ。建物の揺れを小さくします。

-

-

制震ダンパーの役割 制震ダンパーは、壁の中に設置される特殊な装置です。地震で建物が揺れると、ダンパー内部の特殊なゴムやオイルが変形し、地震の運動エネルギーを熱エネルギーに変換して消費します。これにより、建物の揺れそのものを大幅に低減させることができるのです。

最大のメリットは、本震だけでなく、繰り返し来る余震にも効果を発揮し続ける点です。『耐震』だけで固めた建物は、一度目の大きな揺れで構造内部にダメージを蓄積してしまう可能性があります。しかし、『制震』を組み込むことで、建物にかかる負担そのものを減らし、構造体の損傷を最小限に抑えることができます。これにより、地震後も補修の規模を抑え、安全に住み続けられる可能性が格段に高まります。

まとめ:三位一体で実現する、未来の安心

これら3つの要素は、それぞれが車のアクセル、ブレーキ、サスペンションのように異なる役割を持ち、連携して機能します。

-

N値計算と金物が、骨格の連結を強化し「分離・分解」を防ぐ。

-

ノボパン耐力壁が、面で力を受け止め「変形」を防ぐ。

-

制震ダンパーが、揺れのエネルギーを吸収し「損傷」を防ぐ。

この三位一体の耐震補強工事によって、ただ倒れないだけでなく、その後の暮らしと大切な資産を守る、真にレジリエントな住まいが実現するのです。

== サッシ工事 ==

外部の止水処理(一次防水):雨水を建物に入れない最前線

外部の止水処理は、雨や風に直接晒される部分であり、防水性能の要となります。ここでの施工精度が、住まいの耐久性を決定づけると言っても過言ではありません。主な工程は「防水テープ」と「シーリング」の組み合わせで行われます。

最大のポイントは、水の流れを理解し、「下から上へ」と施工することです。これは屋根瓦の葺き方と同じで、下の部材の上に上の部材を重ねることで、水が重力に従ってスムーズに下へ流れるようにする「雨押え(あまおさえ)」の原理に基づきます。

-

防水テープの施工手順

-

①下枠部分: まず、サッシを取り付ける開口部の下枠部分に防水テープを貼り付けます。このテープは、壁体内を伝わってきたいかなる湿気や水滴も、ここから室内側へ浸入させずに外へ排出するための最初の関門です。

-

②縦枠部分: 次に、左右の縦枠に防水テープを貼ります。この時、下枠に貼ったテープの上に、縦枠のテープが10cm以上重なるように施工します。これにより、縦枠を伝ってきた水が下枠テープの上を通り、スムーズに下方向へ流れます。

-

③上枠部分: 最後に、上枠に防水テープを貼ります。このテープは、左右の縦枠テープの上にしっかりと重なるように貼り付けます。この重ね順序を間違えると、テープの継ぎ目から水が浸入する原因となるため、絶対的なルールとなります。

-

-

サッシの取り付けとシーリング 防水テープで開口部の下準備が完了したら、サッシ本体を取り付けます。その後、サッシのフレームと防水テープ、そして外壁材との取り合い部分を、耐候性の高い外部用シーリング材で隙間なく充填します。このシーリングが、風を伴う強い雨などが直接吹き付けるのを防ぐ一次防水の最前線となります。

室内止水工事(二次防水):万が一の侵入を食い止める最後の砦

外部の止水処理がいかに完璧でも、経年劣化や想定外の事態によって、ごく微量の水が浸入する可能性はゼロではありません。室内止水工事は、そうした万が一の事態に備え、室内への漏水を防ぐための**「最後の砦」**として機能します。

この工事は、サッシのフレームと、窓額縁や石膏ボードといった内装材との間に、連続したシーリングの防水層を設けるのが一般的です。

-

施工方法: サッシを取り付け、内装の下地工事がある程度進んだ段階で、サッシフレームの室内側全周と内装材との間に、変成シリコンなどの追従性の高いシーリング材を切れ目なく充填します。

-

重要な役割: この二次防水層があることで、仮に外部の防水層を突破した水が壁体内に入り込んだとしても、室内へ染み出す手前でブロックすることができます。また、気密性を高める効果もあり、冷暖房効率の向上や結露の抑制にも貢献します。外部処理に比べると単純な作業に見えますが、この「念には念を入れる」施工が、長期にわたる住まいの安心を支えるのです。

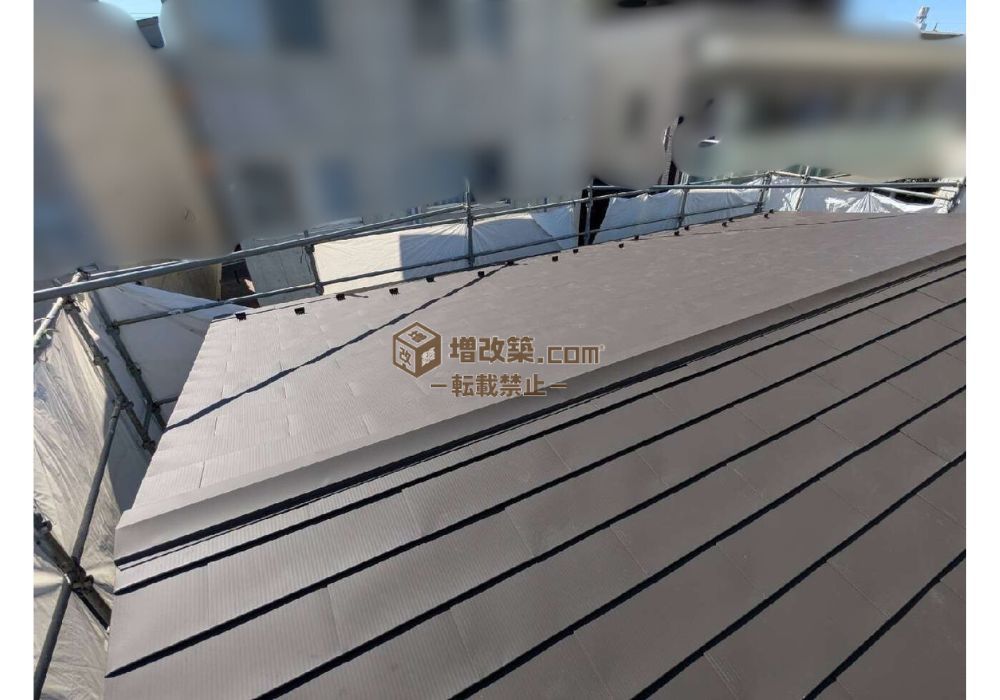

屋根工事の全体像:見えない層こそが重要

現代の屋根は、単一の材料でできているわけではありません。それぞれに異なる機能を持つ層を、正しい順序で重ねていく**「多層構造」**によって、長期的な防水性能と耐久性を実現しています。これから解説する3つの工程は、建物の一生を守るための、どれ一つとして欠かすことのできない重要なバトンリレーです。

-

野地板(のじいた):屋根の骨格を固める「構造上の下地」

-

ルーフィング:雨水の侵入を食い止める「防水シート」

-

仕上げ材:美観と耐久性を担う「家の鎧」

1. 野地板貼り — 屋根の骨格を固める「構造上の下地」

屋根の骨組みである「垂木(たるき)」の上に、最初に貼られるのが野地板です。一般的には、厚さ12mm程度の構造用合板が使用されます。

-

役割と重要性: 野地板には、大きく分けて2つの重要な役割があります。

-

水平剛性の確保(耐震・耐風性能の向上): 垂木は、それだけでは一本一本が独立した棒にすぎません。その垂木の上に野地板を千鳥貼り(継ぎ目が一列に並ばないように互い違いに貼る方法)でしっかりと釘で固定することで、屋根全体が**一体的な「面」**となり、地震の揺れや強風といった水平方向の力に対して非常に強い抵抗力を発揮します。屋根の強度と剛性は、この野地板によって大きく左右されます。

-

後工程のための下地形成: この後に行うルーフィングや仕上げ材を、正しく・隙間なく施工するための平滑な下地となります。もし野地板がなければ、防水シートを貼ることも、屋根材を固定することもできません。まさに、屋根工事全体の土台となる部分です。

-

2. ルーフィング施工 — 雨水の侵入を防ぐ「最終防水ライン」

野地板の上に施工されるのが、ルーフィング(防水シート)です。アスファルトを主成分とするシート状の建材で、近年は耐久性や施工性に優れた「改質アスファルトルーフィング(ゴムアス)」が主流となっています。

-

役割と重要性: 屋根の防水性能において、最も重要なのがこのルーフィングです。 最終的な仕上げ材(瓦、金属板など)が一次防水として雨を防ぎますが、台風時の横殴りの雨や、万が一仕上げ材が破損した場合など、どうしても微量の雨水が内部に侵入する可能性があります。ルーフィングは、その**侵入してきた水を建物内部に入れず、軒先までスムーズに排水させるための「最終防水ライン」**として機能します。この層がなければ、わずかな漏水が野地板を腐食させ、やがては室内の雨漏りへと繋がってしまいます。

-

施工の鉄則:「下から上へ」 施工は、屋根の低い方である軒先から始め、棟(屋根の最も高い部分)に向かって貼り上げていきます。シート同士の重ね幅は、上下で100mm以上、左右で200mm以上と規定されており、この「下にあるシートの上に、上のシートを被せる」という順序を徹底することで、水が継ぎ目から侵入することなく、重力に従って下へ流れる仕組みを構築します。

3. 仕上げ貼り — 美観と耐久性を担う「家の鎧」

ルーフィングの上に施工される、屋根の最も外側の部分が仕上げ材です。これが、普段私たちが「屋根」として目にしている部分になります。

-

役割と重要性:

-

一次防水と保護: 雨、風、雪、そして強烈な紫外線といった過酷な自然環境から、建物を直接守る**「鎧」**の役割を担います。素材自体の防水性や耐久性で、下にあるルーフィングや野地板が劣化するのを防ぎます。

-

美観の形成: 屋根の色や形状、素材感は、住まいの外観デザインを決定づける重要な要素です。ガルバリウム鋼板のようなシャープでモダンな印象を与えるものから、瓦のような重厚で伝統的なものまで、様々な選択肢があります。

-

-

主な種類と施工:

-

ガルバリウム鋼板: 近年主流の金属屋根。軽量で耐震性に優れ、錆びにくく耐久性が高い。

-

スレート(コロニアル): セメントを主成分とする薄い板状の屋根材。コストパフォーマンスに優れる。

-

瓦(和瓦・洋瓦): 粘土を焼いて作られる伝統的な屋根材。耐久性、断熱性、遮音性に非常に優れる。

これらの仕上げ材も、ルーフィングと同様に軒先から棟に向かって葺き上げていきます。また、屋根の頂点である「棟」や、屋根面がぶつかる「谷」といった雨仕舞の重要箇所には、専門の板金部材を取り付け、確実な防水処理を施して工事は完了となります。

-

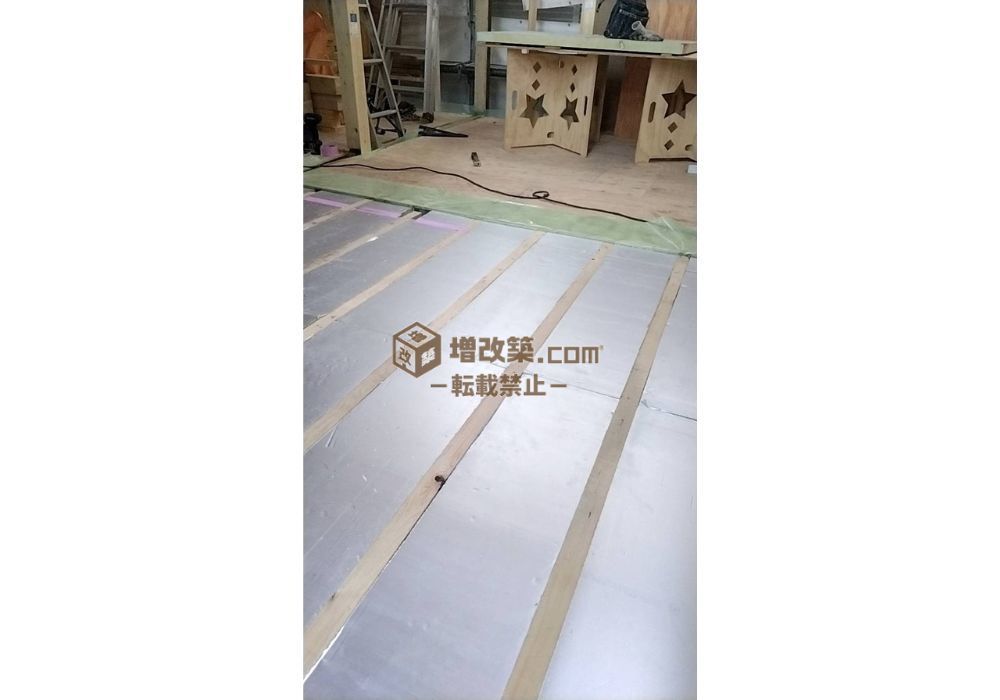

防災性能と同時に、快適性も最高レベルを目指します。床下からの底冷えと夏の熱気をシャットアウトするため、断熱性能を徹底的に高めました。

-

床: 高性能断熱材「ミラネクストラムダ」を75mm敷設。

-

壁: 高性能グラスウール「パラマウント硝子 太陽SUN」100mmに加え、室内側に気密シート「ダンタイト」を施工し、隙間風を徹底的にブロック。

-

天井: 高性能グラスウール「アクリア」100mmを3層(合計300mm)重ね、その下に同じく気密シートを施工。

これにより、目標としていた「HEAT20 G2グレード」を達成。一年中、魔法瓶のように快適な室内環境を実現しました。

気密処理の目的:計画換気を実現し、家の性能を最大化する

気密処理の目的は、家中の隙間をなくし、意図しない空気の出入り(漏気)を限りなくゼロにすることです。これにより、以下の効果が得られます。

-

計画換気の実現: 24時間換気システムが設計通りに機能し、家全体の空気を効率的に入れ替え、常に新鮮な空気環境を保ちます。

-

断熱性能の最大化: 断熱材の性能を最大限に引き出します。隙間風は断熱性能を著しく低下させる最大の要因です。

-

壁体内結露の防止: 室内からの湿気が壁の中に侵入するのを防ぎ、結露によるカビや構造材の腐食を防ぎ、家の寿命を延ばします。

この重要な気密層を形成するのが、「ダンタイト」のような防湿気密シートです。

1. 床の気密処理:床下からの冷気と湿気をシャットアウトする

床は、床下からの冷気や湿気が侵入しやすい最初の関門です。ここで気密層をしっかり作ることが、足元の快適性に直結します。

-

施工手順:

-

シート敷設: 床の断熱材(ミラネクストラムダ等)を充填した後、その室内側全面に気密シートを敷き込みます。シート同士の重ね幅は150mm以上を確保します。

-

テープ処理: シートの重ね部分、およびシートの端部が接する土台や大引(おおびき)との取り合い部分を、専用の気密テープで隙間なく丁寧に貼り付けます。

-

配管周りの処理: 床から突き出す給排水管やガス管の周りは、最も隙間ができやすい重要ポイントです。配管と気密シートの取り合い部分は、伸縮性のある専用の配管用気密部材を使用するか、ブチル系の気密テープを配管に巻き付けながら、シートにしっかりと圧着させます。

-

2. 壁の気密処理:家全体を包む、連続した気密層の要

壁の気密処理は、床と天井の気密層を繋ぎ、家全体を途切れることなく包み込むための最重要工程です。

-

施工手順:

-

シートの留め付け: 壁の断熱材(グラスウール等)を充填した後、その室内側に気密シートをタッカー(大型ホッチキス)で留め付けます。この時、タッカー針の穴も微細な隙間となるため、その上から気密テープで塞ぐのが、より高気密を目指す上での鉄則です。

-

床・天井との接続: 壁のシートの下端は床の気密シートの上に150mm以上重ね、気密テープで連続させます。同様に、上端は天井の気密シートと重なるように長めに残しておきます。

-

コンセント・スイッチボックス周り: 壁を貫通するコンセントやスイッチのボックス周りは、漏気の一大拠点です。あらかじめ専用の気密カバーをボックスに取り付けてからシートを施工するか、シートの開口部とボックスの周りを気密テープで入念に塞ぎます。

-

窓(サッシ)周り: サッシフレームと気密シートの取り合いも重要です。サッシの室内側フレーム全周に、専用の可変調湿気密テープなどを貼り、シートと隙間なく連続させます。

-

3. 天井の気密処理:小屋裏への暖気と湿気の流出を防ぐ

最上階の天井は、暖かい空気が上昇してくるため、室内からの湿気や暖気が小屋裏へ漏れ出すのを防ぐ最後の砦です。

-

施工手順:

-

シート敷設: 天井下地(野縁)に気密シートを貼っていきます。壁から伸ばしておいたシートの上に、天井のシートをしっかりと重ねて気密テープで留め付け、「床・壁・天井」の気密層が完全に一体化するようにします。

-

照明配線・換気ダクト周り: 天井を貫通する照明の配線や、24時間換気のダクト周りも、配管同様に専用の気密部材やテープを用いて、隙間ができないよう丁寧な処理が求められます。

-

まとめ:切れ目のない「魔法瓶」をつくる

気密処理の核心は、「家全体を一つの切れ目のない気密シートで、風船のようにすっぽりと包み込む」という意識を、施工者全員が共有することです。一箇所のテープの貼り忘れや、小さな隙間が、家全体の性能を台無しにしてしまう可能性があります。丁寧で地道な作業の積み重ねこそが、高性能で快適な住まいの基盤を築き上げるのです。

品川区S様邸 断熱データ

| 場所 | 製品 | 断熱グレード |

|---|---|---|

| 床断熱材 | 硬質ウレタンフォーム アキレス キューワンボード 50mm | F(熱伝導率0.021W/(m・K)) |

| 壁断熱材 | パラマウント硝子 太陽SUNR 105mm | C(熱伝導率0.035W/(m・K)) |

| 天井断熱材 | 高性能グラスウール 旭ファイバークラス アクリアR57 200mm | C(熱伝導率0.035W/(m・K)) |

| 玄関ドア | YKKAP 玄関引戸コンコードS30 防火 | A(ZEHレベル) |

| サッシ | YKKAP APW330 防火 樹脂窓 | S~A(ZEHレベル) |

HEAT20-G2リフォームとは?

<HEAT20とは?>

HEAT20とは、「2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会」という団体名です。

その団体が設定しているのが、屋根や外壁、床、窓などの「外皮」と呼ばれる部位の断熱や遮熱などといった性能の評価基準であり、G1とG2の2段階あります。G2の方がより高性能な性能を有する外皮となっています。

▲HEAT20-G2の家は、省エネ基準の家の30~50%の暖房費を削減できる

「増改築.com®」によると、断熱リフォームの基準として、平成28年の建築物省エネ法基準に相当するUa値0.87が等級4(最高等級)とされています。しかし、この基準だけでは、真の省エネ住宅とは言えません。実際に、日本の断熱等級4は、2020年の建築基準法で努力義務とされているに過ぎません。しかし、2022年4月には断熱等級5が新設され、さらに2022年10月には断熱等級6・7が新設されました。断熱等級6・7は、これまでの断熱等級4と比べて、はるかに高いレベルの断熱性能が求められます。 HEAT20の計画においては、ZEH基準のUa値0.6を基準としています。これは、外壁105mm、U値2.33の樹脂アルミ複合サッシ窓で、天井の断熱材は105mmあれば実現できるとされています。さらに上位の「HEAT20 G1」グレードでは、6地域でUa値0.56となり、このレベルでは断熱環境を体感できるとされています。

最上位の「HEAT20G2」グレードでは、5地域でUa値0.46となっています。

断熱改修(温熱改修)リフォームを成功させるためには、これらの基準や計画をしっかりと理解し、適切な施工方法を選択することが重要となります。

外壁は、耐久性とデザイン性に優れたサイディングで仕上げ、現代的な佇まいに。室内は、新しい間取りに合わせて内装をすべて刷新。明るく開放的な、ご家族が安心して集える空間へと造り上げていきました。

はい、承知いたしました。 外壁工事の耐久性と防水性能を根底から支える、下地工程「透湿防水シート張り」について、特に重要となる窓周りと配管周りの止水処理に焦点を当てて解説します。

透湿防水シートの役割:家を包む「高機能なレインコート」

透湿防水シートは、外壁材の内側に施工される、建物の防水における最後の砦です。このシートには、相反する2つの重要な機能があります。

-

防水性(外からの水の浸入を防ぐ): 外壁材の継ぎ目などから万が一侵入した雨水を、建物内部(構造躯体や断熱材)に到達させずに、外部へ排出します。建物を雨水から守る「レインコート」の役割です。

-

透湿性(内からの湿気を外へ逃がす): 壁の内部にこもりがちな湿気(水蒸気)を、シートを通して外部に排出します。これにより、壁体内結露を防ぎ、カビの発生や構造材の腐食を抑制します。家が内側から腐るのを防ぎ、健康な状態を保つ「呼吸する機能」です。

このシートの性能を100%発揮させるためには、シート本体の性能もさることながら、窓や配管といった「開口部」や「貫通部」の処理がいかに正確に行われるかにかかっています。

窓周りの止水処理:最も漏水リスクが高い箇所の鉄則

窓周りは、形状が複雑で部材が取り合うため、建物の中で最も雨漏りのリスクが高い箇所です。ここでの止水処理は、屋根工事と同様に「雨押え(あまおさえ)」、すなわち「下から上へ」と部材を重ねていく原則を徹底することが絶対条件となります。

-

サッシ取り付け前の下準備: まず、窓を取り付ける開口部に、先行して透湿防水シートを施工します。シートを開口部の形に合わせてカットし、その縁を室内側へ折り込んでタッカーで固定します。これは、窓と壁の隙間から水が浸入するのを防ぐための下準備です。

-

防水テープによる止水処理(サッシ取り付け後): サッシを取り付けた後、サッシのフレーム(ツバ)と透湿防水シートを、非常に粘着力の高い専用の防水テープで一体化させていきます。このテープを貼る「順序」が極めて重要です。

-

① 下枠(一番下): 最初に、サッシの下枠フレーム部分に防水テープを貼ります。

-

② 縦枠(左右): 次に、左右の縦枠フレームに防水テープを貼ります。この時、必ず①で貼った下枠のテープの上に、縦枠のテープが10cm以上重なるように貼り付けます。

-

③ 上枠(一番上): 最後に、上枠フレームに防水テープを貼ります。このテープは、②で貼った左右の縦枠テープの上に、しっかりと重なるように貼り付けます。

この「下 → 横 → 上」という順序を守ることで、万が一上から水が流れてきても、テープの重なり部分が屋根瓦のように機能し、水を外へ外へと誘導する水の通り道が形成されます。この順序を間違えると、テープの継ぎ目が水の浸入口になってしまい、防水処理の意味がなくなってしまいます。

-

配管周りの止水処理:小さな貫通部こそ丁寧に

エアコンのダクトや換気扇、給排水管など、壁を貫通する配管の周りも、雨漏りの原因となりやすい弱点です。

-

専用部材の使用: 最も確実なのは、配管の径に合わせて作られた**「貫通部用防水部材(ウェザータイトなど)」**を使用する方法です。これは、筒状の部材とフランジ(ツバ)が一体になった製品で、配管を部材に通し、フランジ部分を透湿防水シートに防水テープで固定することで、確実な防水層を形成します。

-

防水テープによる処理: 専用部材を使わない場合は、防水テープで処理します。ここでも「下から上へ」の原則は同じです。

-

まず、配管の下半分に、テープを「Uの字」になるように貼り付けます。

-

次に、配管の左右に、下のテープに重なるようにテープを貼ります。

-

最後に、配管の上半分に、左右のテープの上に被さるように、逆Uの字(傘のような形)にテープを貼り付けます。

このように、魚のウロコのようにテープを重ねていくことで、配管を伝ってきた水がシートの内側に入り込むのを防ぎます。

-

まとめ:切れ目のない「一枚のシート」として完成させる

外壁下地の防水処理のゴールは、建物全体を**「切れ目のない、一枚の透湿防水シートで完全に包み込む」**ことです。平らな面を貼る作業よりも、窓や配管といった一つひとつの凹凸部分を、原則に則って丁寧に、そして確実に処理していく地道な作業の積み重ねが、何十年にもわたって住まいの健康を守り続ける基盤となるのです。

構造部の構造補強が終わると、造作工事に入ります。

約8ヶ月の工期を経て、かつて水害のリスクに怯えていた住まいは、災害に強く、快適で、そして堂々とした風格を備えた理想の住まいへと劇的な変貌を遂げました。

-

== 外観 == かさ上げされた基礎により、建物全体が以前より一段高い位置に。これにより、道路からの視線が気にならなくなり、プライバシー性も向上。新しいサイディングと相まって、重厚感と安心感のある佇まいになりました。

-

== 1F LDK == 以前は暗く、冬は底冷えしていた空間が、明るく暖かい家族の集いの場に。床が高くなったことで、窓からの眺めも変わり、開放感が生まれました。

-

== お客様の声 == 「解体後に基礎の問題を聞いたときは正直驚きましたが、ここまで丁寧に対応していただき、今では感謝しかありません。**まさか、我が家がジャッキアップで高くなるなんて夢にも思いませんでした。大雨のニュースを見ても、もう怖くありません。**地震にも強くなり、家の暖かさも全く違う。本当の意味で安心して暮らせる家になりました」と、感無量のお言葉をいただきました。

== 外観==

Before

▲施工前は築50年以上の経年劣化が随所に見られました

After

▲施工後は窓を一部小さくしてすっきりした外観に

▲外壁仕上げはニチハの窯業サイディング

▲玄関はYKKAP玄関引戸コンコードS30防火ドア

== 1F LDK ==

Before

▲施工前のリビング

After

▲施工後は大きな窓はやめてキッチンを移動してLDKとして広く使えるようにしました

▲内装の建材はパナソニックベリティスシリーズ

== 1F 水まわり ==

Before

After

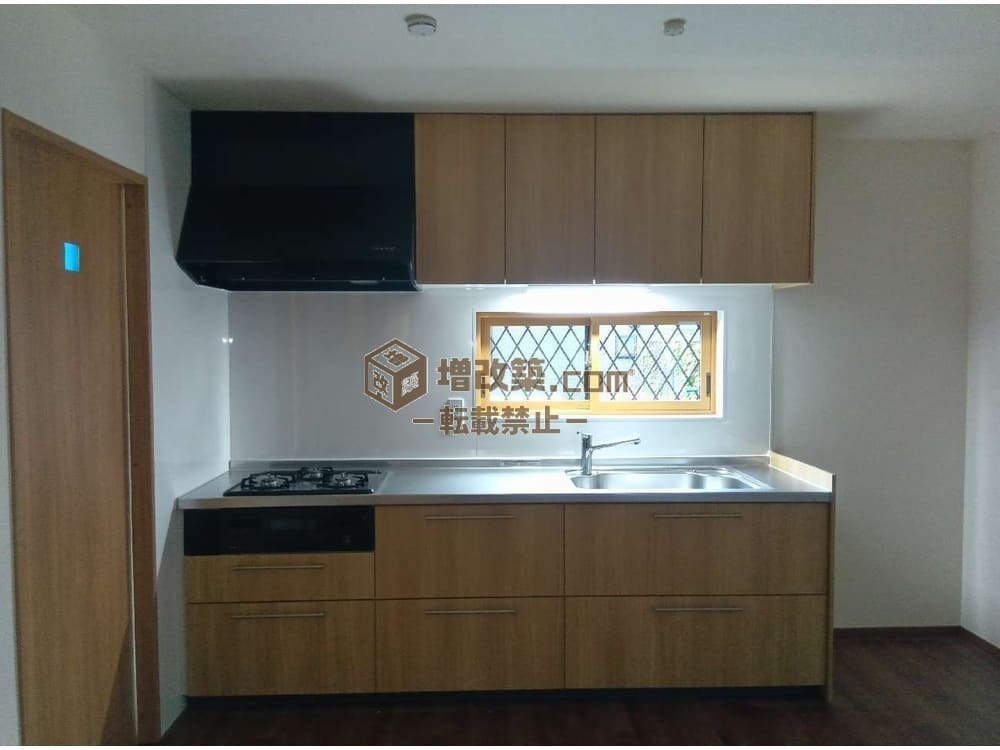

▲新しいキッチンはTOTOミッテI型2550

▲お風呂はTOTOサザナ 1616サイズ

▲洗面化粧台はTOTOオクターブ W750

▲トイレはハイウィルオリジナルトイレ

== 2F 居室 ==

Before

▲施工前は急こう配の階段でした

After

▲施工後の階段は勾配も緩やかにして位置も変えました

●品川区S様邸工事では、『住宅省エネ2025キャンペーン』補助金を活用しました。断熱材や省エネ住宅設備を対象とした『子育てグリーン住宅支援事業』、断熱窓・断熱ドアを対象とした『先進的窓リノベ2025事業』をワンストップで申請できる国の大型補助金です。さらに東京都の『既存住宅における省エネ改修促進事業』も併用することで、補助金額を大幅にアップさせることができます。

S様邸の補助金対象工事

| エコ住宅設備の設置 | 給湯器(エコジョーズ)、高断熱浴槽、節水型トイレ、節湯水栓 |

| 断熱改修 | 外壁・床・天井の断熱材、断熱窓、断熱ドア(東京都補助金併用) |

| 子育て対応改修 | 掃除しやすいレンジフード |

●S様邸リフォーム工事で交付予定の補助金額:約150万円

今回のような、既存住宅の性能を抜本的に向上させる大規模リノベーションでは、国の**「長期優良住宅化リフォーム推進事業」**などの補助金制度が活用できる場合があります。耐震性、省エネ性など、複数の性能項目で基準をクリアすることで、最大で数百万円の補助が受けられる可能性があります。弊社では、こうした制度の活用も積極的にサポートしています。

解体後に床下の惨状を目の当たりにした時の衝撃は、今でも忘れられません。当初の計画を白紙に戻し、お客様に「基礎上げ」という、費用も工期も増える大変なご提案をしなければならなかった時は、本当に心苦しい思いでした。

しかし、私たちの提案を信じ、この前例のない挑戦に「お願いします」とご決断くださったお客様の想いがあったからこそ、私たちは行政協議という高い壁にも挑み、乗り越えることができました。ジャッキアップされた家が無事に新しい基礎の上に着地した瞬間は、お客様と共に、心の底から安堵したことを覚えています。

私たちは、予期せぬ問題から逃げず、お客様にとっての最善の解決策を、あらゆる知識と経験、そして人脈を駆使して見つけ出すプロフェッショナル集団です。この度の貴重な経験を糧に、これからも一軒でも多くのご家族に、本当の安心と快適をお届けしてまいります。

■この事例と似たテーマカテゴリーを見る

■他のリフォーム事例を見る

これさえ読めば「耐震」は大丈夫!リフォームする前に必ず知っておく耐震の知識

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。耐震に関する正しい知識を知り大切な資産である建物を守りましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)