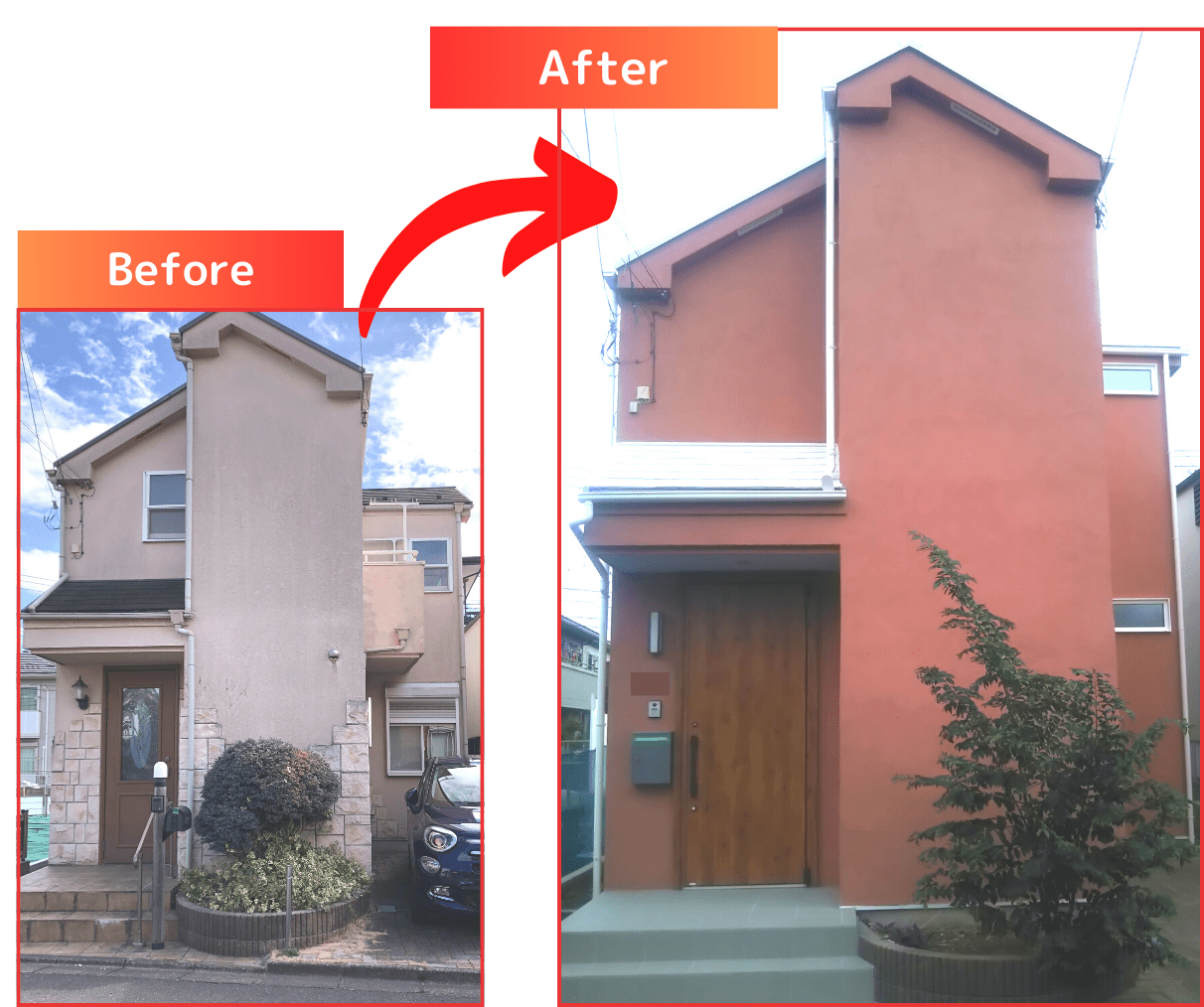

中央区住宅密集エリアでのフルリフォーム&フルリノベーション施工事例

| 建物概要 | |

|---|---|

| 名前 | S様 |

| 場所 | 東京都中央区 |

| 築年数 | 築50年 |

| 構造種別 | 木造一戸建て |

| 家族構成 | 大人2人 |

| 対象面積 | 26.3坪 |

| リフォーム部位 | ベタ基礎/間取り変更/断熱サッシ/セルロースファイバー/耐震補強/ |

| 工期 | 8ヶ月 |

| 価格 | 3400万(税別) |

お客様のご要望

今回のリフォームで、S様からのご要望は以下の6点です。

- 新築とスケルトンリフォームのどちらが最適か相談したい

- 耐震補強をしっかり行い、地震に強い家にしたい

- 断熱性能を向上させ、快適な温熱環境と省エネ性を確保したい

- 間取りを全面変更し、生活動線を改善したい

- 将来的なバリアフリー対応を考慮した設計にしたい

- 狭小地の制約を考慮し、最適な施工方法で工事を進めたい

プランナー 北畠より ~プランニングのポイント~

S様邸のリノベーションでは、新築とスケルトンリフォームのどちらが最適かというご相談からスタートし、建物の状態や敷地条件、ご要望を踏まえて、耐震補強・断熱性能の向上・間取りの全面変更を組み合わせた最適なプランを提案させていただきました。

築50年の木造住宅でありながら、基礎補強や制震ダンパーの導入により耐震等級2相当の安全性を確保し、断熱材にはセルロースファイバーを採用することで、高い断熱性と遮音性を兼ね備えた快適な住環境を実現しました。

また、細長い敷地いっぱいに建てられ、隣家との距離が極端に近いという制約がある中で、施工性を考慮し、軽量で耐久性の高いガルバリウム鋼板を採用することで、狭小地でもスムーズに施工を進めることができました。さらに、生活動線を考慮した間取りの変更や、将来的なバリアフリー対応を施すことで、長く安心して暮らせる住まいへとアップデートし、S様ご夫婦が求める「地震に強く、快適で住みやすい家」を実現することができたと考えております。

中央区S様邸 戸建てリノベーション施工事例テーマカテゴリー

- 耐震等級3相当(上部構造評点1.5以上)リフォーム(性能向上リノベーション)

- HEAT20-G2リフォーム(性能向上リノベーション)

- セルロースファイバー仕様

打ち合わせから着工、完成までの詳細施工事例紹介

S様邸は、東京都中央区の住宅密集地に位置する築50年の木造一戸建て です。これまで大規模な改修は行われておらず、建物の耐震性・断熱性・間取りの使い勝手、設備の老朽化など、多くの課題が顕在化していました。

さらに、S様邸は当初の建築確認申請では2階建てとして届け出されているものの、実際には屋根裏のような3階部分が存在し、また、約20年前に1階奥に7.5畳の書庫を増築している ため、現行の建築基準法と適合させる上での法的な整理も必要 でした。

<S様邸の主な課題>

① 耐震性の不足

- 築50年が経過しており、現行の耐震基準(新耐震基準 1981年施行)を満たしていない可能性が高い。

- 1階部分の増築(未申請)により、構造のバランスが崩れ、地震時の揺れに対する耐性が低下している懸念。

- 屋根裏のような3階部分があるため、上部の重量が増し、1階の構造負担が大きくなっている。

② 断熱性能の欠如

- シングルガラスの窓 を使用しており、冬の冷気や夏の熱気が直接室内に入り込む状態。

- 断熱材の未施工箇所が多く、屋根・壁・床からの熱の出入りが激しく、冷暖房効率が悪い。

- 住宅密集地のため、外部からの騒音が入りやすく、静かな居住空間を確保するための遮音対策も必要。

③ 間取りの不便さ

- 新築当時の設計では昔ながらの細かく区切られた間取り であり、現代のライフスタイルに適していない。

- 階段の勾配が急で、将来的にバリアフリーに対応しにくい。

- 増築による動線の悪化(書庫を増築したことで、1階の動線が複雑化)。

- 車を置くために建物を路地から3m下げて建てているため、玄関アプローチや荷物の搬入などに不便が生じている。

④ 設備の老朽化

- キッチン、浴室、トイレ、給排水管などが劣化し、漏水や配管の詰まりなどのリスクが高い。

- 電気設備も旧式であり、現代の電力消費量に対応するためには、配線やブレーカーの見直しが必要。

⑤ 工事の難易度が高い

- 細長い敷地いっぱいに建てられており、隣家と接触している部分が3mあるため、解体・改修作業のスペース確保が難しい。

- 3m幅の路地に面しており、資材搬入や重機の導入が困難。

- 1階の増築部分が既存の建物にどのような影響を及ぼしているかの構造チェックが必要。

●水周り

S様ご夫婦からのご相談は、「間取りの全面変更、耐震、断熱などを考えてスケルトンリフォームをするべきか、それとも新築にするべきか」 という根本的な選択からのご相談でした。

「フルスケルトンリフォーム」と「新築」どちらが適しているかを比較検討したうえで、最適なプランをご提案する必要がありました。

<ご要望の整理>

① 建物の状態を適切に診断し、リフォームと新築のどちらが最適か検討したい

耐震性・断熱性の向上を前提 に、現行の建築基準に適合する方法を検討。

1階の増築部分(未申請)が今後の工事に与える影響を評価 し、必要な法的整理を行う。

スケルトンリフォームが可能な状態か、あるいは新築の方が合理的かを判断。

② 地震に強い家にしたい(耐震補強を徹底)

建物の耐震性能を向上させるため、基礎補強や耐力壁の追加、制震ダンパーの導入などを検討。

屋根裏のような3階部分が耐震性に与える影響を考慮し、適切な補強方法を決定。

1階増築部分の構造強度を評価し、必要に応じて補強または改築。

③ 快適な温熱環境を確保し、省エネ性能を向上させたい(断熱・遮音対策)

冬の寒さ・夏の暑さを軽減するため、高性能な断熱材を採用し、断熱性能を大幅に向上。

Low-Eペアガラス+樹脂サッシの導入による窓の断熱性向上。

セルロースファイバー断熱材を活用し、住宅密集地ならではの遮音性を確保。

④ 間取りを変更し、生活しやすい動線にしたい(バリアフリー対応)

昔ながらの細かく区切られた間取りを見直し、開放的なLDKを実現。

階段の勾配を緩やかにし、将来的なバリアフリー化を考慮。

廊下幅を広げ、スムーズな移動ができるようにする。

1階の増築部分の使い方を見直し、動線の効率を改善。

⑤ 敷地の特性を考慮した施工計画(狭小地・隣家との距離の問題)

建物の解体・改修作業を安全かつスムーズに行うための施工計画を立案。

隣家との距離が近いため、養生や防音対策を徹底。

狭小地でも施工可能な工法を選定し、資材搬入の手順を事前に確立。

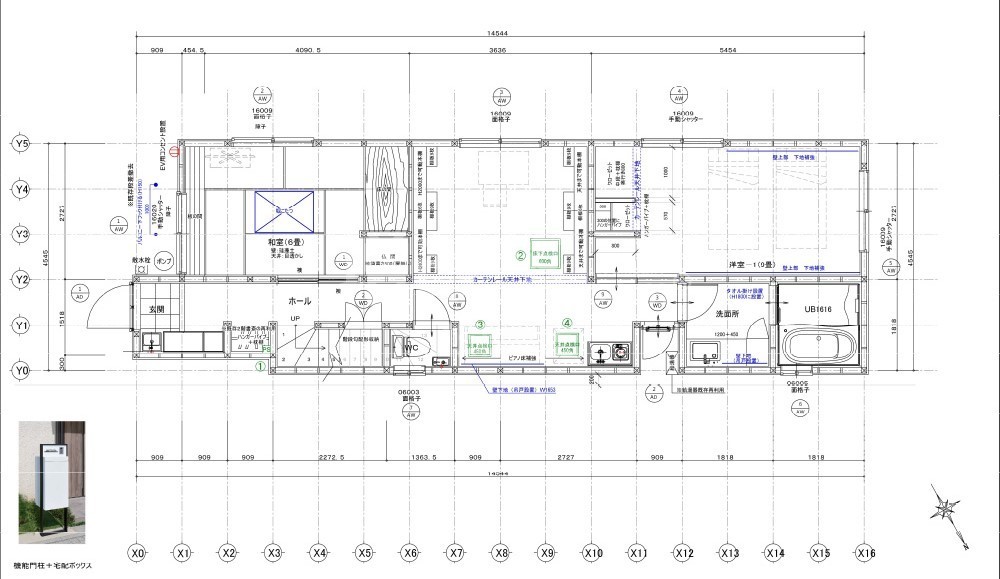

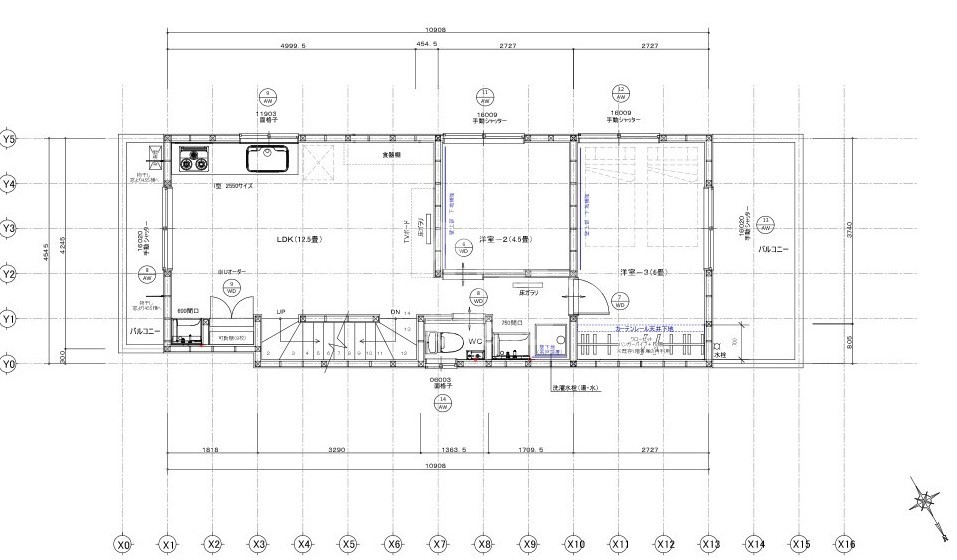

【中央区S様邸 戸建てリノベーション後プラン】

▲1階 戸建てリノベーション後プラン

▲2階 戸建てリノベーション後プラン

▲3階 戸建てリノベーション後プラン

<リノベーションの方向性>

S様邸のリノベーションでは、耐震・断熱・間取りの改善を包括的に行うため、フルスケルトンリフォームを採用 しました。

建物を一度スケルトン(構造躯体のみの状態)にして、基礎・柱・梁の状態を確認。

耐震補強・基礎補強を施し、構造の安全性を確保。

断熱・遮音対策を徹底し、快適な住環境を実現。

間取りを全面変更し、現代の生活スタイルに合った住まいへ改修。

この方針により、新築と比較してコストを抑えながらも、安心・快適な住まいを実現するプランが決定しました。

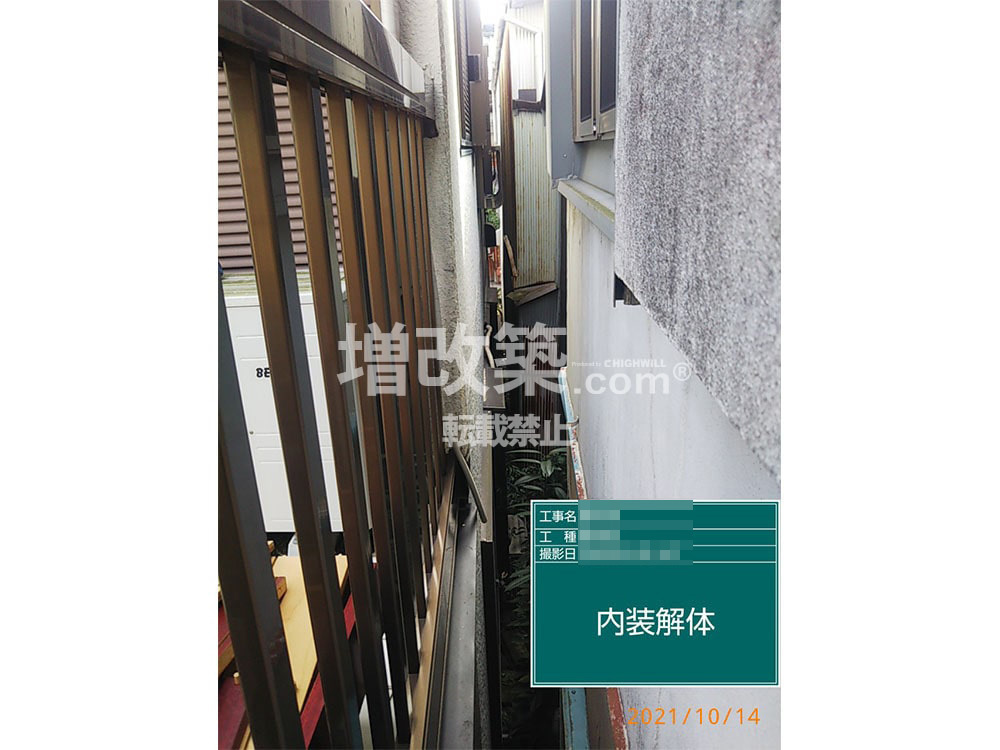

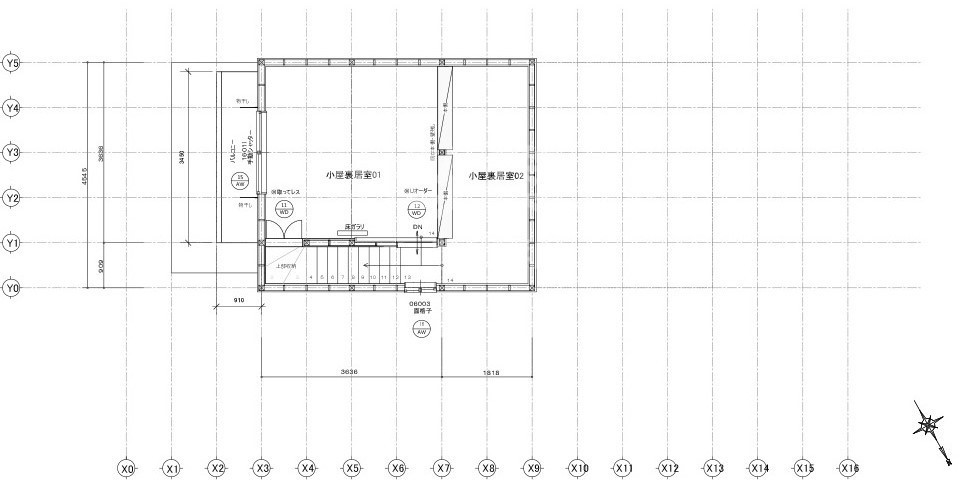

リノベーションの最初の工程として スケルトン解体 を実施しました。これは、建物の骨格である 柱・梁・基礎のみを残す 形で、内装・外装・屋根の一部までを撤去する大掛かりな解体作業です。

S様邸は築50年の木造住宅であり、 耐震補強や断熱改修を適切に行うためには、一度建物をスケルトンの状態にして、構造部分の状態を正確に把握することが必須 でした。特に、 古い建物は予想外の劣化やシロアリ被害が発見される可能性があるため、慎重な解体作業が求められました。

また、 中央区という都心部の密集地に立地していたため、通常の重機による解体が難しく、手作業を中心とした特殊な解体方法が採用されました。

解体のポイント

① 近隣住宅との距離を考慮した「手壊し解体」

S様邸は 隣家との距離が非常に近く、大型重機の使用が制限される状況 でした。隣家と接する面は、 最短で約30cmしか離れていない部分もあり、通常の解体方法では近隣建物への影響が懸念されました。

そのため、 壁や屋根の解体はすべて手壊しで慎重に進め、解体の衝撃や粉塵の飛散を最小限に抑えました。

特に外壁の解体は、 壁をそのまま外側へ倒すと隣家に接触するリスクがあったため、部屋内側からワイヤーを使って慎重に引き込み、内側に倒しながら解体する方法を採用 しました。この方法により、 壁が隣家へ倒れるリスクをゼロにし、隣家の外壁を傷つけることなく安全に作業を進めることが可能 となりました。

また、解体時の振動を軽減するため、解体前に壁や天井の各部分を小さなブロック状に切り分け、手作業で順番に取り外すという方法 も併用しました。これにより、 作業中の騒音や振動が最小限に抑えられ、近隣への影響を大幅に軽減 することができました。

② 解体後の構造チェックと補修計画の策定

解体作業が完了すると、次の工程として 建物の構造チェック を行いました。

長年使用された建物では、解体して初めて分かる劣化や問題が多く存在するため、柱や梁、基礎部分の状態を詳細に点検 し、必要な補修計画を策定しました。

-

柱・梁のシロアリ被害や腐食の確認

- 特に 水回り(キッチン・浴室・トイレ)の周辺は湿気が溜まりやすく、柱の一部にシロアリ被害が確認されました。

- 被害の程度が軽微なものについては、防腐処理と補強 を行い、強度が著しく低下している箇所については 新しい柱・梁に交換 しました。

-

建物の水平・垂直チェック

- 築50年の木造住宅では、経年変化による建物の歪みが発生する ため、レーザーレベルを使って 建物の傾きや床の水平状態を測定 しました。

- 柱がわずかに傾いている部分が複数箇所発見され、これらの補正作業を後の耐震補強工程で実施することが決定されました。

③ 既存基礎の強度調査と補強計画の策定

基礎部分についても、解体後に詳細な調査を実施しました。

-

基礎のひび割れのチェック

- 基礎には 複数のヘアクラック(細かいひび割れ)が見られ、これらの補修を行う必要があることが判明しました。

- 特に、建物の 南側部分に深さ3mm以上のひび割れ があり、エポキシ樹脂注入による補修 を行うことが決定されました。

-

基礎の強度確認

- 既存基礎のコンクリート強度を調査するため、シュミットハンマー試験を実施 しました。

- その結果、一部の基礎部分のコンクリート強度が不足していることが判明し、増し打ち補強(鉄筋を追加し、新たにコンクリートを打設)を実施することが決定 されました。

解体工程の総括

スケルトン解体は、単に「古い部分を壊す」作業ではなく、建物の状態を正確に把握し、今後の補強や改修の方針を決定する重要な工程 です。

S様邸では、近隣との距離を考慮し、慎重に解体作業を進めるとともに、構造チェックや補修計画の策定を綿密に行いました。

この工程を通じて、 「耐震性能を高めるために必要な補強箇所」 や 「断熱改修の際に考慮すべき点」 が明確になり、次の基礎補強・耐震補強工事にスムーズに移行することが可能となりました。

解体後の詳細な調査結果をもとに、S様邸のリノベーションが本格的にスタートすることとなります。

!大事な構造部のすべてが目視可能となるスケルトンリフォーム

内部の天井・壁・床だけでなく外壁まで解体しスケルトン状態(躯体残し)にする戸建てリノベーションの最大のメリットはこのような重要な主要構造部のすべての状態が目視でわかることになります。

フルリノベーション後は、これらの構造上の弱点をすべて修正し補強することで新築と同水準、もくしくはそれ以上の建物性能をもつ構造躯体へ甦らせることが可能となります。

解体工事が完了し、基礎工事です。既存の基礎は現在の耐震基準と比較すると無筋基礎のため、地震時の水平・鉛直荷重に対する耐力が十分ではない ため、新設基礎と既存基礎を強固に一体化させる補強工事 を行いました。

添え基礎補強の施工では、あと施工アンカーを用いた基礎接合と、新設基礎の鉄筋補強を組み合わせることで、基礎全体の剛性と耐震性を向上 させました。以下の手順で施工を進めています。

添え基礎補強の施工手順

① あと施工アンカーによる既存基礎との一体化

添え基礎補強の最大の目的は、新設基礎と既存基礎を強固に結び付け、耐震性を向上させること です。そのために、接着系あと施工アンカー(D-10、SD295)を使用し、200mmピッチで設置 しました。

-

アンカー設置の詳細

- D-10(SD295)を200mmピッチで配置。

- 埋め込み深さは70mm(ℓ=7da) とし、基礎の一体性を確保。

- 施工時には、ドリルで適切な深さの穴を開け、専用のエポキシ系接着剤を充填後、アンカーを挿入し、硬化時間を十分に確保 しました。

-

あと施工アンカーの効果

- 既存基礎と新設基礎の接合強度を高め、地震時のズレや分離を防止。

- 基礎全体の耐久性を向上させ、不同沈下のリスクを軽減。

② 鉄筋補強の組み上げ(主筋・腹筋・あばら筋の配置)

あと施工アンカーの設置後、基礎立ち上がり部分の鉄筋補強を行い、添え基礎の強度を確保 しました。

-

主筋(D13、SD295)の設置

- 基礎の主要な縦方向の強度を確保するため、D13(SD295)の主筋を配置。

- 柱・壁の配置に合わせて適切なピッチで配置し、構造計算に基づいた補強を実施。

-

腹筋(D10、SD295)の配置

- 水平補強筋(D10、SD295)を等間隔に配置し、基礎の横方向の強度を向上。

- 基礎全体の剛性を高め、揺れや荷重に対する耐性を強化。

-

あばら筋(D10、SD295)の設置

- 300mmピッチで配置し、基礎のせん断強度を向上。

- 基礎の横方向の変形を抑え、耐震性能を強化。

この鉄筋補強により、基礎全体の耐力が均等に分散され、地震時の応力集中を防ぐことが可能 となりました。

③ 型枠の組み立てとコンクリート打設

鉄筋の配置が完了した後、型枠を組み立て、コンクリートを打設する準備を整えました。

-

型枠の設置

- 高精度な型枠を使用し、補強鉄筋を囲むように設置。

- コンクリート打設時の圧力に耐えられるよう、型枠の補強を施し、変形や漏れが発生しないよう慎重に固定。

-

コンクリートの打設

- 高強度コンクリート(Fc30)を使用し、基礎の耐久性を確保。

- 打設時にはバイブレーターを使用し、隙間なく均一な密度で施工。

- 既存基礎との一体性を高めるため、打設時の接合部分に特に注意を払いながら作業を進めた。

④ 養生・脱型・仕上げ

コンクリート打設後、適切な養生期間を設け、強度が十分に発現するのを待ちました。

-

養生期間

- 最低7日間の養生期間を確保し、コンクリートの適切な硬化を促進。

- 乾燥によるひび割れを防ぐため、表面の湿度管理を徹底。

-

型枠の脱型

- コンクリートの硬化を確認後、型枠を慎重に取り外し。

- 表面の仕上がりをチェックし、必要に応じて細かい補修を実施。

-

最終仕上げ

- 基礎表面の仕上げ処理を行い、防水コーティングを実施。

- 長期的な耐久性を確保するため、基礎表面にシーリング処理を施し、防水性能を向上。

基礎補強工事の総括

今回の基礎補強工事では、既存の基礎に大きなクラックはなかったものの、耐震性能向上のために添え基礎補強を実施 しました。

- 接着系あと施工アンカー(D-10、200mmピッチ、埋め込み深さ70mm)を用いて、既存基礎と新設基礎を強固に一体化。

- 主筋(D13)、腹筋(D10)、あばら筋(D10、300mmピッチ)を適切に配置し、基礎の剛性を向上。

- 高強度コンクリート(Fc30)を使用し、耐震基準を満たす基礎へ改修。

- 防湿対策を施し、建物の長寿命化を実現。

この補強工事により、S様邸の基礎は、今後の大地震にも耐え得る安全な住宅基盤へと強化されました。

S様邸では、当初ベタ基礎補強を希望されておられました。地盤が良好であればベタ基礎を推奨しますが地盤が強くないエリアであったことから添え基礎補強を採用しました。

すべてがベタ基礎が良いというわけではありません。

ベタ基礎は建物全体と同程度の荷重となりますので、建物の重さとのバランスもかかわってきます。足元だけ固めていても屋根を含めた建物とのバランスが悪いと大地震が起きた際にせん断力が働き、ホールダウン金物が抜けるような事態になるケースもあるからです。

大規模な戸建てリノベーションをされる際には、木造を熟知し、実績が豊富な会社へ相談することをお勧めする理由でもあります。

●ベタ基礎って?

布基礎が立ち上がりとフーチングで持たせる基礎に対して、ベタ基礎は、立上りだけでなく、底板一面も耐圧盤を設け、立ち上がりと底面が一体化された鉄筋コンクリートになっている基礎をいいます。

建物の荷重を底板全体の面で受け止めるため、ベタ基礎は不同沈下を起こさない。といわれますが、それは良好な地盤での話です。

基礎の下の地盤面の地耐力が均一でない場合は、不同沈下が起こる可能性が充分あるのです。

耐震の世界では、重い瓦屋根は外して、軽いものに変えましょうと言われておりますが、それ自体は間違っていませんが、この理屈でいくと。屋根の瓦を外して、基礎はベタ基礎にしても、地盤に与える荷重は、瓦屋根以上の荷重がベタ基礎の荷重により地盤面にかかることになります。

地盤が軟弱な場合、布基礎を採用した方が有利な場合も出てきます。

そもそも正しい基礎補強方法を知らず、基礎補補修程度しか行わないリフォーム会社が多くを占めている現状ですが、

戸建て一軒家のリノベーションで、基礎補強をする際は、このような知識のある会社に相談することが必要です。

基礎補強工事が完了し、建物の安定性が確保された後、木工事として柱・梁の補強や間取りの変更を実施 しました。この工程では、耐震性能の向上を図りながら、住みやすい間取りへと変更し、さらに将来的なバリアフリー対応も見据えた施工を行いました。

S様邸は築50年の木造住宅であり、現代の建築基準と比較すると耐震性能が不足している ため、単に既存の構造を活かすのではなく、補強を施しながらより安全な建物へと再構築する必要がありました。また、耐震補強と同時に、間取り変更による開放的な空間づくりを実現し、将来的にも快適に住み続けられる家へとアップデート しました。

① 構造計算に基づく補強設計(耐震補強)

まず、建物全体の安全性を向上させるため、構造計算を基にした耐震補強設計を実施 しました。

-

現行の耐震基準に適合するための補強計画

- 既存の建物は、築年数の経過とともに、耐震性能が現在の基準と比較して不足している状態 でした。

- そのため、限界耐力計算を行い、建物の重心と剛心を適切に調整することで、バランスの取れた耐震補強を実施。

- 耐震等級3相当(上部構造評点1.5)を確保できるよう補強計画を策定 し、建物全体の剛性を向上させました。

-

耐力壁の追加と補強

- 耐震性能を確保するため、構造的に弱い箇所に新たに耐力壁を設置。

- 壁の内部には、構造用合板(厚さ12mm以上)を施工し、建物の水平剛性を強化。

- さらに、柱と梁の接合部にはN値算定に基づき、高強度の金物補強を施し、地震時の揺れに対する耐力を向上 させました。

-

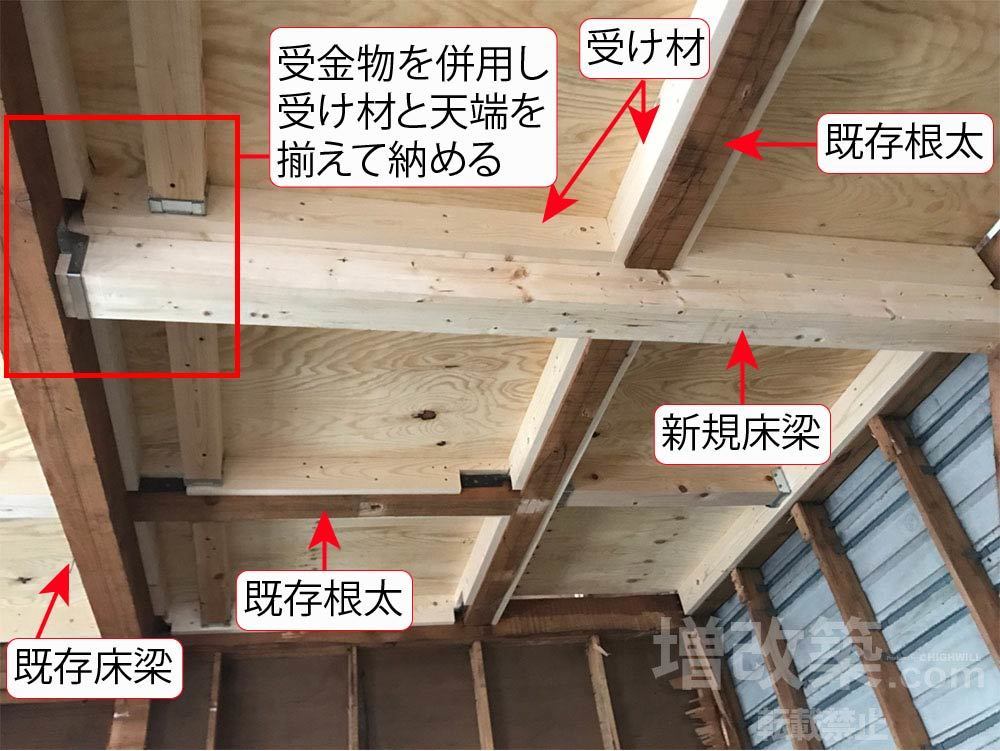

床剛性の強化

- 耐震性向上のためには、壁だけでなく床の剛性を確保することも重要 です。

- 既存の床構造では、横揺れ時の剛性が不足していたため、2階床下地は構造用合板(厚さ24mm)を施工 しました。

- これにより、建物全体の耐震性能が向上し、地震時の床のねじれや歪みを防ぐ構造が完成 しました。

② 制震ダンパーの導入(揺れを吸収し、耐震性能を向上)

耐力壁の追加による補強だけでなく、地震のエネルギーを吸収する制震ダンパーを導入 しました。

-

制震ダンパーの効果

- 地震時の揺れを吸収し、建物全体にかかる負荷を軽減。

- 余震が続く場合でも、揺れを抑制し、構造体の損傷を最小限に抑えることが可能。

-

設置方法と設置箇所の選定

- 耐震性能を最大限に発揮できるよう、建物の揺れを分散させる配置計画を採用。

- 特にリビングなどの広い空間では、壁が少なく耐震性が低下しやすいため、重点的に制震ダンパーを配置。

③ 梁補強(大スパン空間の確保)

間取り変更に伴い、開放的なLDKを実現するために、梁の補強工事を実施 しました。

-

広い空間を確保するための補強計画

- 旧来の間取りでは細かく区切られていたため、構造的に必要な壁を除去し、広いLDKを確保。

- しかし、壁を撤去すると上部の荷重を支える構造が必要になるため、梁を補強し、大スパンの空間を実現 しました。

-

梁の補強方法

- 梁のサイズを増強し、部材の強度を向上(梁成300mm → 450mmへ変更)。

- 接合部には金物補強を施し、強固な接合を確保。

- スチールプレートを併用し、梁の曲げ強度を向上 させることで、たわみを最小限に抑える設計を採用。

-

補強後の効果

- 柱の本数を減らしながらも、強度を損なうことなく広いLDKを実現。

- 意匠性を向上させるため、梁を露出させたデザインを採用し、開放感のあるインテリアを実現。

④ バリアフリー対応(廊下幅の拡張と段差解消)

長く快適に住める家とするため、将来的なバリアフリー化を見据えた設計を導入 しました。

-

廊下幅の拡張

- 旧来の間取りでは、廊下幅が800mmと狭く、将来的に車椅子の使用が困難になる可能性があった。

- そのため、廊下幅を1,000mmに拡張し、ゆとりのある動線を確保。

-

段差の解消

- 既存の床レベルに若干の高低差があり、つまずきの原因となるため、全体の床高さを均一化。

- 玄関の上がり框(かまち)は、通常より低めの150mmとし、高齢者でも楽に上がれる設計。

-

将来的な手すり設置の準備

- 手すりを後付けできるよう、壁内部に下地補強を施工。

- 特に階段やトイレ、浴室などの転倒リスクが高い場所に重点的に補強を施した。

木工事(構造補強・間取り変更)の総括

今回の木工事では、耐震性能の向上と居住性の向上を両立させる施工を実施 しました。

- 構造計算に基づき、耐力壁の追加と補強を実施し、建物の剛性を向上。

- 制震ダンパーを導入し、地震時の揺れを吸収することで耐震性能を向上。

- 梁を補強し、柱を減らしながら大スパンの開放的なLDKを実現。

- 廊下幅の拡張や段差の解消など、将来的なバリアフリー対応を施し、長く快適に住める家に改修。

この補強工事により、S様邸は耐震性能を確保しながら、快適な住環境を実現することができました。

S様邸のリノベーションでは、省エネ性能の向上と快適な住環境の実現を目指し、高性能な断熱材を採用 しました。断熱工事は、冬の寒さや夏の暑さを軽減し、冷暖房の効率を高めるだけでなく、結露やカビの発生を防ぎ、住宅の耐久性を向上させる重要な工程です。

さらに、S様邸は東京都中央区の住宅密集エリアに位置しており、周囲の騒音対策も必要 でした。そのため、一般的な断熱材よりも吸音性に優れた「セルロースファイバー」を採用 し、高い断熱性能と遮音効果の両方を兼ね備えた施工を実施 しました。

① 断熱材の選定(断熱+遮音性能の向上)

S様邸のリノベーションでは、使用する断熱材を部位ごとに最適化し、それぞれの役割を最大限に発揮できるよう施工 しました。

-

壁:セルロースファイバー120mm(高断熱・高吸音)

- 断熱性と防音性を兼ね備えたセルロースファイバーを120mm厚で吹き込み、外部からの熱や騒音の影響を大幅に軽減。

- セルロースファイバーは木質繊維を主成分とするため、湿度調整機能があり、結露防止にも効果的。

- 隙間なく充填できる「吹き込み工法」を採用し、施工精度を向上。

-

天井・勾配天井:セルロースファイバー250mm(強化断熱+吸音)

- 天井部分には、より厚みを増した250mmのセルロースファイバーを充填 し、室内の温度安定性を向上。

- 特に勾配天井(屋根裏に接する部分)には厚みを持たせ、屋根からの熱の侵入を最小限に抑える設計。

- 吸音効果も高いため、雨音や外部の騒音を軽減し、静かで快適な室内環境を実現。

-

床:ミラネクストラムダ75mm(高断熱+省スペース)

- 床下にはフェノールフォーム系の「ミラネクストラムダ(75mm厚)」を敷設し、足元の冷えを防止。

- 薄くても高い断熱性能を発揮し、限られた床下スペースを有効活用できる。

- 耐久性・防湿性に優れ、長期間にわたり断熱性能を維持。

-

窓:Low-Eペアガラス+防火樹脂サッシ(断熱性能向上)

- 窓は室内の熱の出入りが最も大きい部分のため、Low-Eペアガラス+防火樹脂サッシに交換し、断熱性能を向上。

- 結露防止にも効果があり、カビやダニの発生を抑えることで、健康的な住環境を実現。

② 吸音性能を重視した遮音対策(住宅密集地向けの工夫)

S様邸は住宅密集地にあるため、周囲の騒音対策が重要な課題 でした。特に、車の音、人の話し声、生活音が直接室内に響くことが懸念されるため、吸音性に優れたセルロースファイバーを採用 しました。

-

セルロースファイバーの吸音効果

- 繊維状の構造が音を吸収し、室内外の騒音を軽減。

- 特に中低音域の騒音を抑える効果が高く、外部からの話し声や車の走行音を軽減。

- 内部の生活音(足音、テレビの音、話し声など)も外に漏れにくくなるため、プライバシー性も向上。

-

遮音施工のポイント

- 壁・天井に施工する際、断熱材の密度を高め、隙間なく充填 することで、より高い遮音性能を確保。

このように、断熱と防音を両立した施工により、夏は涼しく冬は暖かいだけでなく、静かで快適な居住環境を実現 しました。

③ 断熱材施工の流れ(施工品質向上のための工夫)

断熱工事の精度を高めるため、施工方法にもこだわり、細部にわたって丁寧な作業を実施 しました。

-

吹き込み工法によるセルロースファイバー充填

- 専用の機械を使用し、壁や天井の内部に隙間なく充填。

- 通常のグラスウールのようなマット状の断熱材と異なり、経年劣化によるズレや隙間が発生しにくい。

- 高密度で施工することで、断熱・吸音効果を最大化。

-

床断熱材(ミラネクストラムダ75mm)の設置

- 床下の湿気対策として、防湿シートを併用し、断熱性能の長期維持を確保。

- 高性能なフェノールフォーム系断熱材を使用し、施工後の沈下やたわみを防止。

-

断熱サッシの取り付け

- 既存の窓枠を撤去し、気密性の高い樹脂サッシに交換。

- Low-Eペアガラスを採用し、日射の影響をコントロールしながら、断熱効果を最大化。

断熱工事の総括(省エネ&快適な住環境の実現)

今回の断熱工事では、断熱性能と遮音性能の両方を向上させるため、セルロースファイバーを中心に最適な断熱材を組み合わせた施工 を行いました。

- 壁・天井・勾配天井にはセルロースファイバーを充填し、高い断熱・吸音性能を確保。

- 床下にはミラネクストラムダ75mmを敷設し、足元の冷えを防止。

- 住宅密集地での騒音対策として、吸音効果の高い断熱材を使用し、静かで快適な居住環境を実現。

- 窓を断熱サッシ(Low-Eペアガラス+樹脂サッシ)に交換し、気密性・断熱性を向上。

これらの施工により、S様邸は 一年を通して快適な温熱環境を保ちつつ、騒音を気にせず静かに過ごせる理想的な住まいへと生まれ変わりました。

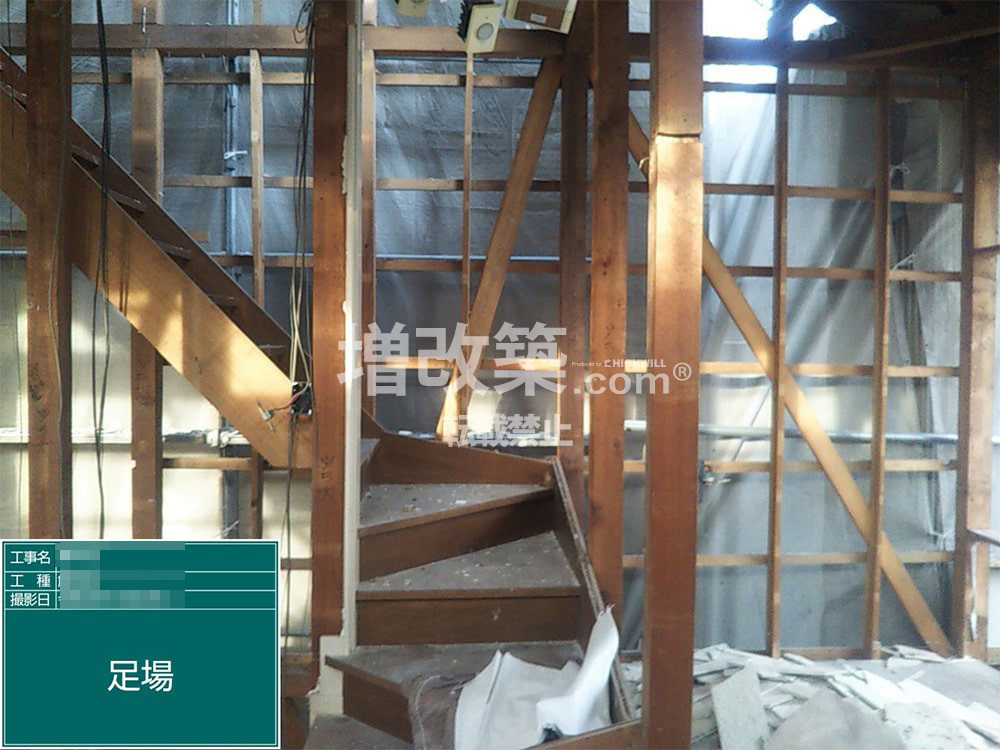

HEAT20-G2リフォームとは?

<HEAT20とは?>

HEAT20とは、「2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会」という団体名です。

その団体が設定しているのが、屋根や外壁、床、窓などの「外皮」と呼ばれる部位の断熱や遮熱などといった性能の評価基準であり、G1とG2の2段階あります。G2の方がより高性能な性能を有する外皮となっています。

▲HEAT20-G2の家は、省エネ基準の家の30~50%の暖房費を削減できる

「増改築.com®」によると、断熱リフォームの基準として、平成28年の建築物省エネ法基準に相当するUa値0.87が等級4(最高等級)とされています。しかし、この基準だけでは、真の省エネ住宅とは言えません。実際に、日本の断熱等級4は、2020年の建築基準法で努力義務とされているに過ぎません。しかし、2022年4月には断熱等級5が新設され、さらに2022年10月には断熱等級6・7が新設されました。断熱等級6・7は、これまでの断熱等級4と比べて、はるかに高いレベルの断熱性能が求められます。 HEAT20の計画においては、ZEH基準のUa値0.6を基準としています。これは、外壁105mm、U値2.33の樹脂アルミ複合サッシ窓で、天井の断熱材は105mmあれば実現できるとされています。さらに上位の「HEAT20 G1」グレードでは、6地域でUa値0.56となり、このレベルでは断熱環境を体感できるとされています。

最上位の「HEAT20G2」グレードでは、5地域でUa値0.46となっています。

断熱改修(温熱改修)リフォームを成功させるためには、これらの基準や計画をしっかりと理解し、適切な施工方法を選択することが重要となります。

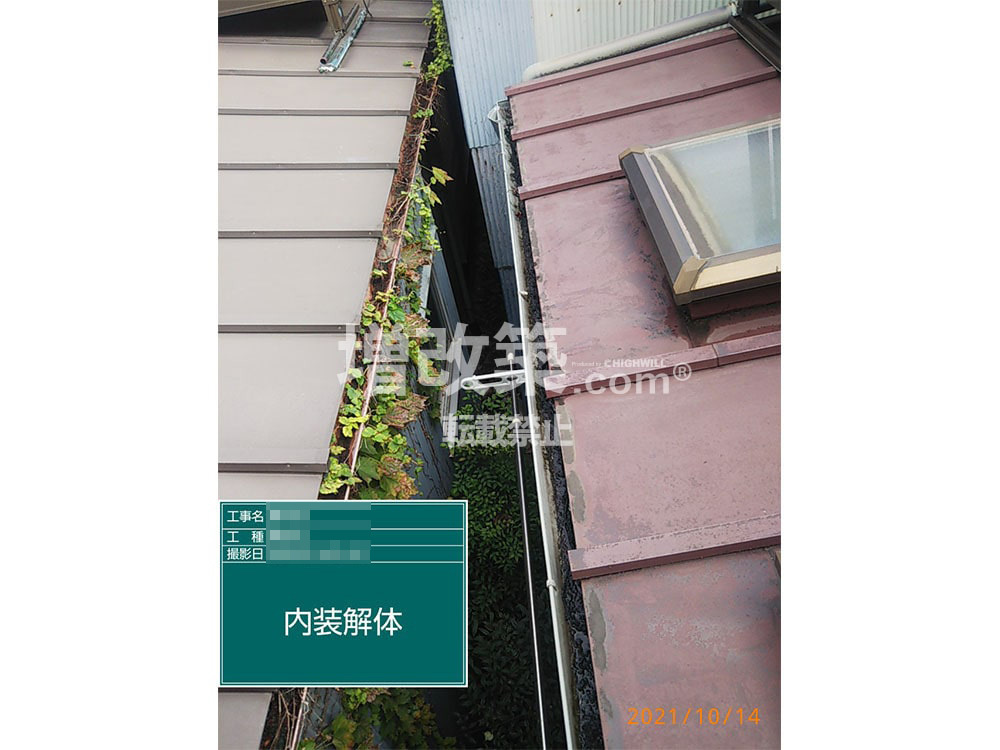

S様邸は東京都中央区の住宅密集地に位置しており、隣家との距離が非常に近く、外壁工事の施工性が大きな課題 となりました。特に、隣家と接触している部分が3mあり、施工時の作業スペースが極めて限られていることが最大の難点 でした。

通常、外壁工事では既存の外壁材を撤去し、新しい外壁材を張る作業が必要になりますが、この作業には足場の設置が不可欠 です。しかし、S様邸のように隣家との距離が極端に近い場合、通常の足場が組みにくく、施工性の良い外壁材を選定する必要がありました。

そこで、軽量で施工性に優れた「ガルバリウム鋼板」を採用 し、狭小地ならではの制約に対応しながら、安全かつ効率的に施工を進めました。

① 施工環境の制約と難易度の高い作業条件

①-1. 隣家との距離が極端に近く、作業スペースが確保できない

S様邸は、敷地いっぱいに建てられているため、建物の周囲にほとんどスペースがなく、外壁工事を行うための足場設置が困難な状況 でした。

-

通常の足場(くさび式足場や単管足場)の設置が厳しい

- 一般的な戸建て住宅の外壁工事では、足場を設置し、職人が十分な作業スペースを確保できる環境を整えてから施工 します。

- しかし、S様邸のように隣家との距離が数十センチしかない場合、通常の足場は組めず、外壁作業を効率的に進めることが難しい という問題が発生しました。

-

ギリギリのスペースでの作業を想定した施工計画が必要

- 隣家とのクリアランス(空間)がわずかしかなく、外壁材を持ち運ぶだけでも難しいため、狭小地専用の施工手順を検討。

- 職人が足場の上で十分な動作スペースを確保できないため、軽量で扱いやすい外壁材を選定する必要があった。

①-2. 外壁材の搬入と施工が困難

-

外壁材の搬入経路が極端に狭く、大型パネルの運搬が困難

- 通常のサイディングボード(窯業系外壁材)では、一枚のサイズが大きく、搬入・設置が難しい。

- 狭い足場の中での施工では、職人が外壁材を取り回しながら施工することが困難なため、小さなユニットごとに施工できる素材が必要 だった。

-

既存の外壁の撤去作業も慎重な対応が必要

- 既存の外壁材を撤去する際に、撤去した外壁材を運び出すスペースが限られているため、解体時の破片の飛散を最小限に抑える工夫 が求められた。

- 撤去作業中に隣家の外壁や窓を傷つけないよう、緩衝材を使いながら慎重に解体を進めた。

② 施工性を考慮した「ガルバリウム鋼板」の採用

上記の施工環境を考慮し、外壁材には「ガルバリウム鋼板」を採用 しました。ガルバリウム鋼板は、軽量でありながら高い耐久性を持ち、施工時の負担を最小限に抑えられるため、狭小地での工事に最適 です。

②-1. ガルバリウム鋼板の施工メリット

-

軽量で持ち運びやすく、狭い足場でも作業が可能

- 窯業系サイディングの約1/3の重量 であり、施工時の取り回しがしやすい。

- 足場の上での作業スペースが限られていても、職人がスムーズに設置できる。

-

施工スピードが速く、工期を短縮できる

- 比較的シンプルな施工工程であり、狭小地でも効率的に作業が進められる。

- 重機を使用しなくても人力で運べるため、周囲への騒音や振動の影響が少ない。

-

現場加工がしやすく、限られた作業スペースでも施工が可能

- 窯業系サイディングのように現場での大掛かりなカット作業が不要。

- 施工時に粉塵が発生しにくく、近隣への影響が最小限に抑えられる。

②-2. 隣家との距離を考慮した特別な施工方法

-

外壁の取り付けは「通気工法」を採用

- 外壁と建物の間に通気層を設け、結露を防ぐことで耐久性を向上。

- 狭小地のため、作業スペースが限られていても施工しやすい専用金物を使用。

-

最小限のスペースで施工可能な「張り替え工法」を採用

- 既存の外壁を撤去しながら、同時進行で新しい外壁を張る手順を採用 することで、作業効率を向上。

- 職人が最小限の移動で作業できるよう、各工程を事前にシミュレーションし、最適な作業手順を確立。

③ 外壁工事の総括(狭小地における施工性の確保)

S様邸の外壁工事では、隣家との距離が極端に近く、通常の施工方法では作業が困難なため、施工性を重視したガルバリウム鋼板を採用 しました。

- 狭い足場でも作業しやすい軽量なガルバリウム鋼板を採用し、施工負担を軽減。

- 施工スピードが速いため、限られた工期内で効率的に作業を進めることが可能。

- 撤去作業時の粉塵や騒音を抑える工法を採用し、近隣への影響を最小限に抑えた。

- 外壁の張り替え作業を効率化し、狭小地でもスムーズに施工が進められる体制を整えた。

この施工方法により、高い耐久性とメンテナンス性を確保しながら、難易度の高い外壁工事を無事に完了させることができました。

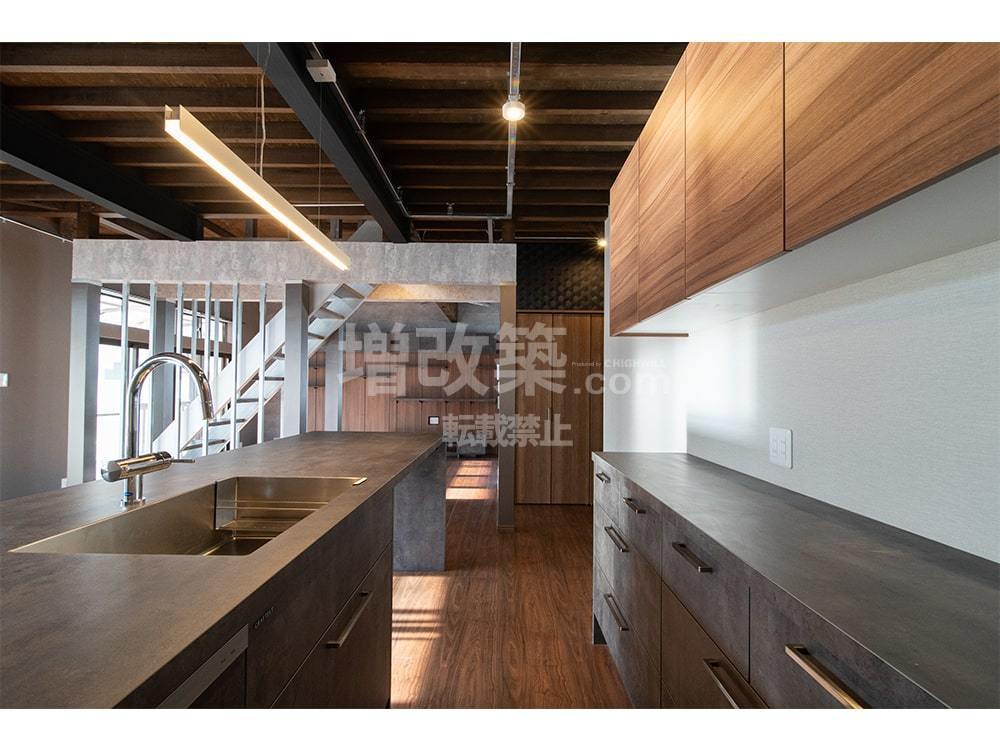

構造部の構造補強が終わると、造作工事に入ります。

S様邸のフルリノベーションが完了し、耐震性能・断熱性能・快適性のすべてを兼ね備えた住宅へと生まれ変わりました。築50年の木造住宅であったS様邸は、これまでに大規模な改修を行っておらず、耐震性や断熱性の不足、間取りの使い勝手の悪さ、設備の老朽化など、多くの課題を抱えていました。しかし、今回のリノベーションでは、基礎補強・耐震補強・断熱改修・間取り変更を総合的に組み合わせ、次世代基準の住まいへと再構築 しました。

耐震性能の向上(安心して暮らせる住まいへ)

- 耐震等級2相当まで向上 し、大地震時でも安全な住宅に強化。

- 構造計算に基づく耐力壁の追加や制震ダンパーの導入により、地震の揺れを吸収し建物の損傷を抑える設計。

- 基礎補強により、地盤沈下や不同沈下に対する耐久性を向上。

- 構造全体のバランスを考慮し、将来的な長期使用にも耐えうる補強計画を実施。

断熱性能の向上(1年を通して快適な室内環境へ)

- HEAT20 G2グレードをクリアし、冬は暖かく、夏は涼しい快適な住宅を実現。

- 壁・天井にはセルロースファイバーを充填し、床にはミラネクストラムダを採用することで、高い断熱性能を確保。

- Low-Eペアガラス+樹脂サッシを導入し、窓からの熱の出入りを大幅に削減。

- 光熱費が年間約30%削減される見込みで、エネルギーコストの低減を実現。

- 住宅密集地での騒音問題にも対応し、遮音性能の高い断熱材により、外部の音を軽減。

居住性の向上(暮らしやすい間取りと快適な動線)

- 細かく区切られていた間取りを見直し、広々としたLDKを実現。

- 家族が自然と集まり、コミュニケーションが生まれる開放的な空間設計。

- 将来のバリアフリーを考慮し、段差を解消し、廊下幅を広げることで、動線の快適性を向上。

- キッチン・浴室・トイレなどの設備を一新し、使いやすさとメンテナンス性を向上。

外壁工事の最適化(狭小地ならではの工夫)

- 施工の難易度が高い住宅密集地での外壁工事を考慮し、軽量で耐久性の高いガルバリウム鋼板を採用。

- 足場のスペースが限られる環境でもスムーズに施工できるよう、事前に施工計画を最適化。

- 耐久性・メンテナンス性を考慮し、今後の維持管理がしやすい外装仕様へ変更。

総括(築50年の木造住宅が次世代基準の住まいへ)

今回のリノベーションでは、単なる設備更新ではなく、耐震・断熱・動線のすべてを改善し、長く快適に住み続けられる家へと再構築しました。築年数が経過した木造住宅でも、適切な補強と改修を施すことで、新築同等、あるいはそれ以上の住環境を実現できることを証明しました。

施工の過程では、住宅密集地での施工スペースの制約、隣家との距離を考慮した外壁工事、既存の増築部分の法的整理、そして耐震・断熱の最適なバランスをとるための設計の難しさなど、数多くの課題に直面しました。しかし、それぞれに最適な工法を選定し、S様のご要望を最大限に反映したリノベーションを実現 することができました。

S様ご夫婦からも、

「まるで新築のように生まれ変わり、快適な生活ができるようになった」

というお喜びの声をいただいております。

この施工事例が、同じような築年数の住宅でリノベーションを検討している方の参考になれば幸いです。

== 外観==

Before

After

== 竣工 ==

▲玄関ドアはジエスタ 宅配ポストも取り付けました

▲3F

▲3Fベランダ

== 水まわり ==

▲新しいキッチンはTOTO ザ・クラッソです

▲シンクはスクエアすべり台シンクです

▲TOTOハイウィルオリジナルトイレです

手洗スリムシリーズを取り付けました

▲浴室はTOTOサザナ1616サイズ

▲魔法びん浴槽を採用しています

この度は、S様邸のリノベーションをお任せいただき、誠にありがとうございました。今回のプロジェクトでは、「新築とスケルトンリフォームのどちらが最適なのか」というご相談から始まりましたが、建物の状態や立地条件、ご要望を詳しく伺い、現地調査を重ねることで、リノベーションという選択肢が最適であると判断し、計画を進めさせていただきました。

築50年の建物は、耐震性や断熱性能において現代の基準には適合しておらず、また、過去に増築された部分もあったため、構造補強や法的整理が必要となる複雑な案件でした。さらに、隣家との距離が極端に近く、足場の設置や外壁工事の施工性を考慮する必要がありましたが、狭小地ならではの課題を一つずつ解決しながら、安全かつ確実に工事を進めることができました。

耐震補強においては、基礎の補強から柱・梁の補強、耐力壁の追加、制震ダンパーの導入まで、万全の対策を施し、耐震等級2相当の強固な構造を実現しました。断熱工事では、HEAT20 G2グレードを目指し、セルロースファイバーを壁や天井に充填することで、断熱性と吸音性を兼ね備えた快適な住環境を整えました。特に、住宅密集地ならではの外部騒音に配慮し、静かな暮らしを実現するための遮音対策も徹底しました。間取りの変更では、細かく区切られていた空間を大胆に見直し、開放的なLDKを実現するとともに、将来的なバリアフリー対応として廊下の幅を広げ、段差を解消することで、長く安心して暮らせる住まいへとアップデートしました。

工事が進む中で、建物の状態や施工条件に合わせて計画を調整する必要がありましたが、S様ご夫婦と密に連携を取りながら、一つひとつの課題をクリアし、理想の住まいを形にすることができたと感じております。竣工後に「まるで新築のように生まれ変わり、快適な生活ができるようになった」とのお言葉をいただけたことが、私たちにとっても大きな喜びです。これからの暮らしが、より豊かで快適なものとなることを心より願っております。今後とも、お住まいに関するお困りごとがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

■この事例と似たテーマカテゴリーを見る

■全国のフルリフォーム・リノベーション『ピックアップ事例』※プロの詳細解説付きレポート

これさえ読めば「耐震」は大丈夫!リフォームする前に必ず知っておく耐震の知識

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。耐震に関する正しい知識を知り大切な資産である建物を守りましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)