戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP > 施工事例 > 都道府県で探す > 東京都 > 世田谷区 > 施工事例 H様 再建築不可戸建てのフルリフォーム&フルリノベーション

2世帯住宅(完全分離)フルリフォーム&フルリノベーション施工事例

| H建物概要 | |

|---|---|

| 名前 | H様 |

| 場所 | 東京都世田谷区 |

| 築年数 | 築40年(旧耐震基準) |

| 構造種別 | 木造一戸建て |

| 家族構成 | 親世帯・子世帯 |

| 対象面積 | 30坪 |

| リフォーム部位 | ベタ基礎/間取り変更/断熱サッシ/セルロースファイバー/耐震補強/ |

| 工期 | 7ヶ月 |

| 価格 | 3600万 |

お客様のご要望

今回のリフォームで、H様からのご要望は以下の6点です。

- 完全分離の二世帯住宅リフォーム

- 地震が不安なので耐震補強はしっかりとやりたい

- 断熱材にはこだわりたい。

- ベタ基礎にしたい

プランナー 北畠より ~プランニングのポイント~

二世帯住宅のリノベーションでは、まず「完全分離型」か「部分的共有型」かを明確にする必要があります。今回は玄関・水回りなどほとんどの設備を独立させる完全分離をメインとしつつ、必要な場面でコミュニケーションを取りやすい動線を残す方針を打ち出しました。具体的には1階を親世帯、2階を子世帯の生活スペースとし、それぞれが独立した玄関やキッチン・浴室を持つ一方で、家族行事を行いやすいゆとりのあるLDKや外階段の設置などが特徴です。

設計の初期段階で重要なのは、耐震・断熱・設備といった性能面を軸に置きながら、家族構成や将来像に合った空間づくりを行うことです。施主様ご家族のライフスタイルをヒアリングした結果、2階の子世帯リビングにはホームシアターや書斎スペースを確保し、一方で1階の親世帯リビングは洗面やトイレへのアクセスを短くバリアフリー化するなど、それぞれのニーズを反映しました。また、耐震基準を満たすための耐力壁や金物の配置と、豊富な収納や開放的な間取りの両立には、構造設計者との密な連携が欠かせませんでした。

もう一つ大切だったのは、外観や内装のデザインテイストを世帯ごとに変えながらも、建物全体として調和を保つことです。外階段や外壁の仕上げ、玄関ドアの色など、ある程度統一感を持たせることで、一軒の住宅としての品格を守りつつ、それぞれの個性も演出しています。内装材や床材は、親世帯には落ち着いた無垢材や和テイストの要素を多めに、子世帯にはモダンな塩ビタイルやクロスデザインを取り入れるなど、細部まで打合せを重ねてきました。

設計するうえで常に意識していたのは、「性能とデザインのどちらも諦めない」という理念です。具体的な例を挙げると、断熱材は床・壁・天井に高性能なものを採用したため、壁厚が既存より増える場合があります。そのぶん室内空間が狭くならないよう、収納のレイアウトや開口部の配置を工夫して圧迫感を軽減しました。結果として、断熱性能と住空間の快適さを両立させる形に落とし込めたことは、大きな成果の一つです。

また、梁補強や耐震金物を隠すために二重天井や腰壁を増やす必要がある部分もありましたが、その際は空間デザインの一環として照明計画とセットで検討しました。間接照明を取り入れて梁を目立たないようにする、あるいはアクセントとして一部の梁を現しにするなど、構造補強をただの“制約”で終わらせないよう配慮しました。施主様には、性能面を十分に説明した上でデザイン的な選択肢をご提案し、納得いただけるまでシミュレーションしていただくプロセスがとても大切だと感じました。

このように、設計段階から職人や設備業者との情報共有を徹底し、細部までイメージを詰めておくことで、いざ工事に入ってからの手戻りや追加費用を最小限に抑えられます。施主様にも「すべておまかせ」ではなく、具体的なイメージ共有を頻繁に行うことをおすすめします。とくに二世帯リノベーションは、将来世代の暮らしや資産価値にも関わる一大プロジェクトです。パフォーマンスとデザインのバランスをしっかり探り、末永く愛着を持って暮らせる住まいを目指すのが一番のポイントだと考えています。

世田谷区H様邸 戸建てリノベーション施工事例テーマカテゴリー

- 二世帯住宅リフォーム

- 耐震等級3相当(上部構造評点1.5以上)リフォーム(性能向上リノベーション)

- HEAT20-G2リフォーム(性能向上リノベーション)

- セルロースファイバー仕様

打ち合わせから着工、完成までの詳細施工事例紹介

築年数が長い木造住宅の場合、まずは劣化や雨漏り、シロアリ被害といった不具合の有無を確かめることが欠かせません。とくに地震対策の観点では、基礎形状が現行基準を満たしているか、構造材に緩みや腐朽がないかを入念にチェックします。H様邸は築40年を経ており、昔の基礎工法が使われていたこと、セットバックの制約もあって再建築が難しい状況でした。耐震診断の際、壁量不足や接合金物の欠損などが確認され、耐震補強が不可避だという結論に至りました。

また、断熱性能や給排水設備の状況を調べることも大切です。築古の住宅では、昔の基準で施工された断熱材が経年劣化しており、すき間風が入るケースが見受けられます。H様邸も冬場の室温低下が著しいとご相談を受け、床下や壁の断熱材の配置や状態を丁寧に確認しました。さらに長年使われている給排水管のサビや水漏れの兆候がないかも入念にチェックし、補修の必要性や配管の更新タイミングなどを検討材料に加えました。

現地調査とあわせて、施主様のリノベーション目的やライフスタイルを具体的に把握する作業が重要です。H様からは「外階段による完全分離型の二世帯住宅にしたい」とのご要望があり、玄関や浴室、キッチンなどの水回りを世帯ごとに用意する必要があると分かりました。これらの設備をどこに配置し、どう動線を確保するかは、計画の核心となるポイントです。

また、築古の基礎を活かして改修するスケルトンリフォームを検討するとのことでしたので、「内部のみをスケルトンにするか、それとも外部も含めて全面的に解体するか」という選択肢をすり合わせました。加えて耐震補強のグレードに関しては、建築基準法が求める最低ライン(耐震等級1相当)ではなく、今後の大地震に備えて耐震等級3を目指すプランを提示し、H様ご自身も納得された経緯があります。

リノベーションにあたっては、現行の建築基準法や都市計画上の制限を満たさなければなりません。H様邸はセットバックが必要な道路に面しており、増改築によっては建ぺい率・容積率を再計算する必要が出てきます。二世帯住宅として利用する場合、玄関や階段の位置によっては、新規の確認申請や防火区画の確保を求められるケースも考えられます。

施工面では、外階段を設けるときに敷地形状や隣家との境界スペースなどが問題となるため、足場の設置方法や近隣トラブル回避策を検討する段階から着工前の打合せが欠かせません。H様邸の場合も、周囲が住宅密集地であるがゆえ、作業車両やクレーン車の搬入経路などを事前に計画し、隣家への影響を最小限に抑える工夫が求められました。

●水周り施工前

こうした現場調査や打合せ、法規の確認を経て、H様邸のリノベーションでは「外階段を用いた完全分離型の二世帯住宅化」と「古い基礎を補強しつつ耐震等級3を目指す」という二つの大きな方針が固まりました。具体的には以下のような工程が見込まれます。

- スケルトン解体を行い、柱や梁を含めて劣化部分を補修・交換する

- ベタ基礎や添え基礎など、耐震性を大きく高める工法の検討

- 1階と2階を完全に分離する間取り計画と外階段の新設

- 断熱材やサッシの交換による省エネ効果の向上

これらの内容は、H様のご要望・予算・スケジュールに沿って進行する見通しとなりました。

築40年の建物を安心して使い続けるには、まず耐震強度と居住性(断熱・気密性)の大幅な向上が不可欠です。H様邸では、既存の基礎や土台が旧基準のままだったため、構造計算に基づいて柱・梁・耐力壁を補強する方針が取られました。具体的には、

- 耐震等級3を満たすための耐力壁や接合金物の増設

- 状況に応じた制震ダンパーの活用

- 新設基礎による建物の固定強度の底上げ

といった複合的な補強案が考えられています。

同時に断熱計画としては、屋根・壁・床下に高性能の断熱材を導入し、サッシを複層ガラスや樹脂窓に交換することで熱損失を最小限に抑えます。暖房効率や冷房効率が劇的に向上するため、結果的に光熱費の削減にもつながります。

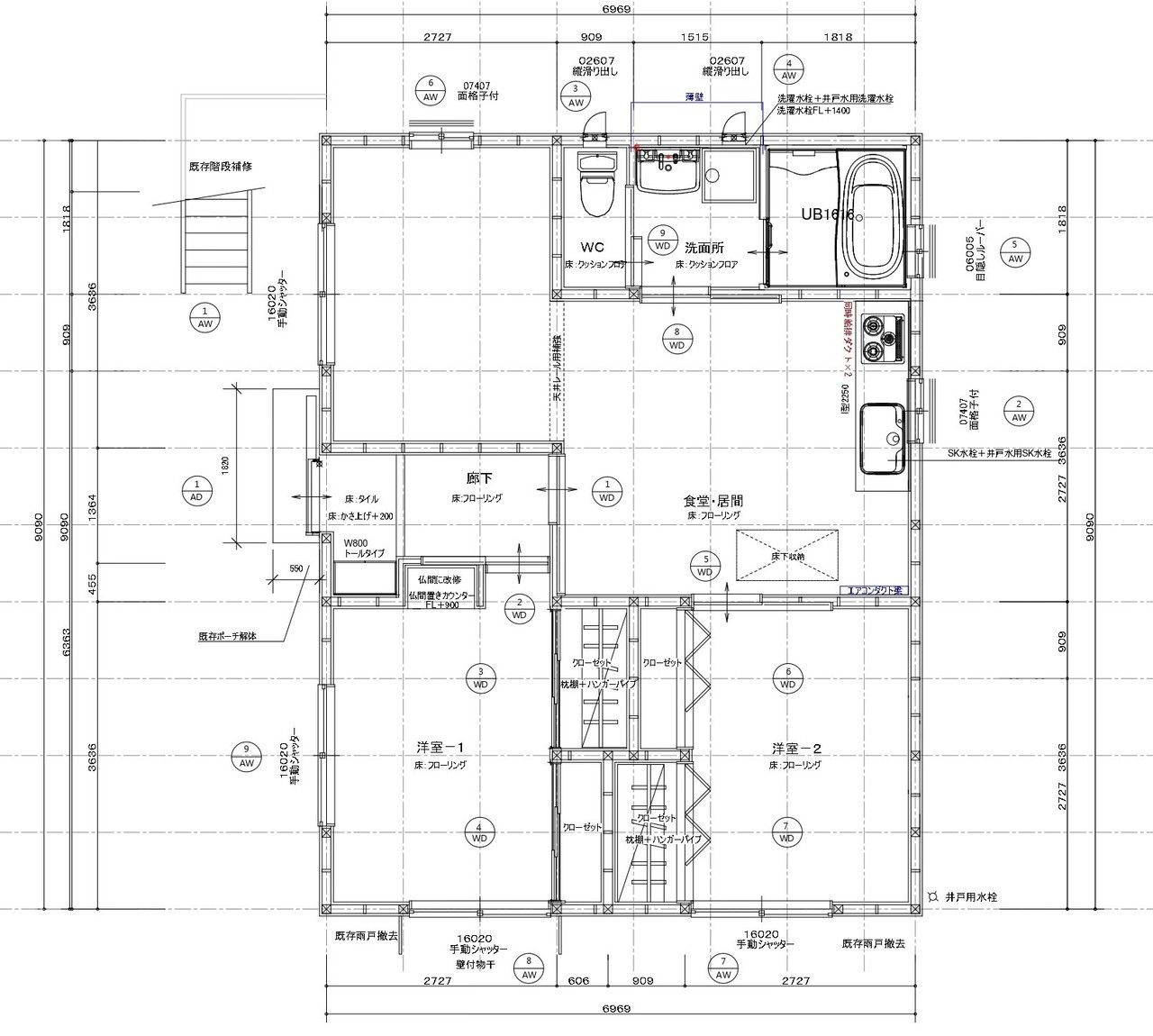

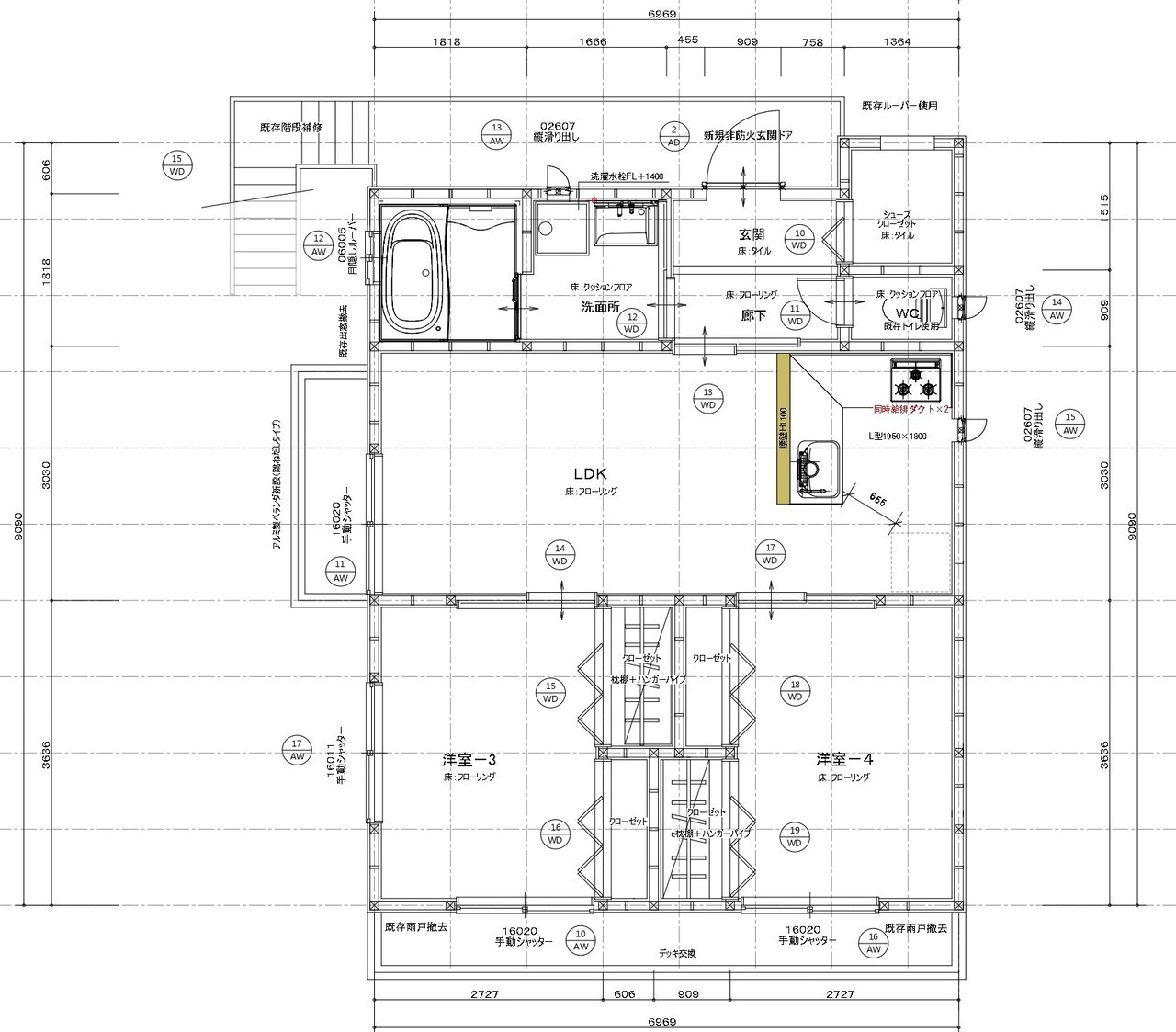

世田谷区H様邸 リノベーション後プラン

▲1階 戸建てリノベーション後プラン

▲2階 戸建てリノベーション後プラン

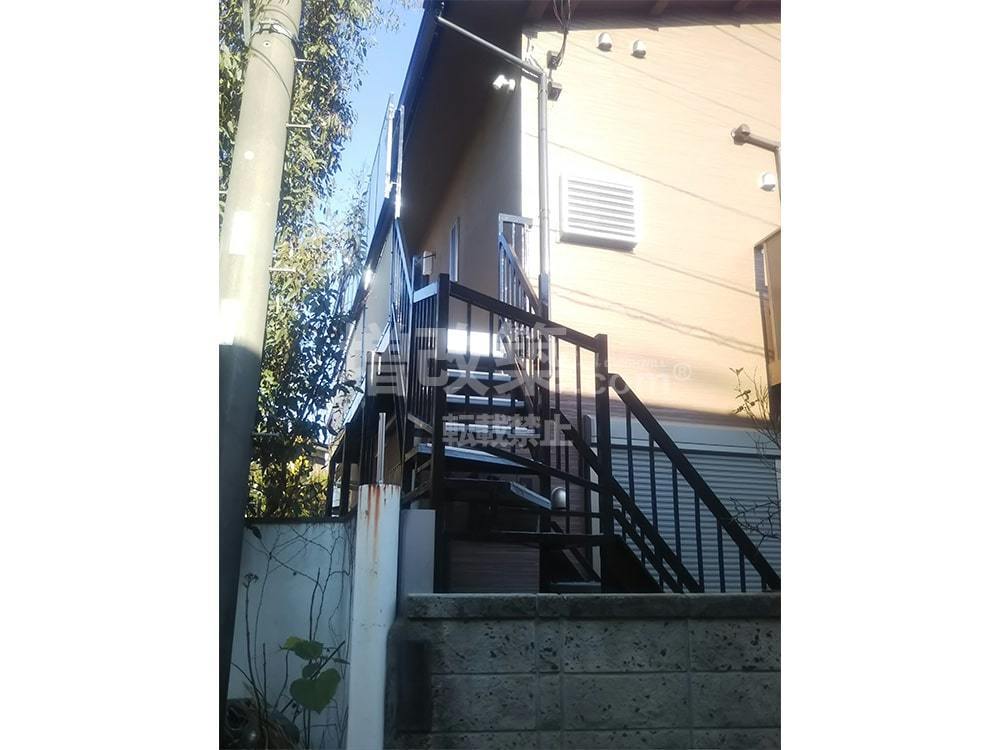

H様邸における最大の特徴は、親世帯と子世帯が完全に玄関を分ける「外階段方式」である点です。1階は親世帯用のLDK・寝室・水回りをまとめ、2階を子世帯用のプライベート空間とすることで、互いの生活リズムやプライバシーを尊重できるようにしました。

外階段を設ける場合、法的には階段形状や避難通路、防火区画の基準をクリアする必要があります。設計段階で消防法や建築基準法との整合性を確認し、同時に外観デザインとしても違和感なく溶け込むよう配慮が求められます。また、郵便受けやインターホン、水道・電気メーターなども世帯ごとに分ける形を採ることで、ライフスタイルの違いによる干渉を最小限に抑えられます。

水回り・設備の更新

二世帯住宅ではキッチン・トイレ・浴室などを重複して設置するため、それぞれの給排水・給湯配管をどうレイアウトするかが設計のカギとなります。H様邸では、親世帯の年齢に配慮したバリアフリー設計を1階に導入し、段差をなくした床仕上げや手すりの取り付けを計画しました。一方、2階の子世帯エリアは若い世代が暮らすため、オープンスタイルのキッチンや家事動線の短い水回り配置など、利便性とデザイン性を重視したプランを取り入れています。

また設備更新の段階で、最新式の省エネ機器や汚れに強い内装材を導入することにより、今後のメンテナンス負担も軽減できます。

設計とコストのバランス

リノベーションを計画するうえで、施主様のご希望とコストのバランスをとることは非常に大切です。耐震補強を最優先にする場合、他の仕上げや設備予算をどのように配分するか、優先順位を明確にしておく必要があります。H様の場合、敷地やセットバックの制限から新築が不可能であるため、耐震・断熱を重視した改修は投資効果が高いと判断されました。一方で内装のデザインや設備のグレードは、プランを検討する段階で複数の候補を見比べ、費用対効果の高い組み合わせを見つけていく流れとなります。

本章で紹介したリノベーションプランは、今後の着工段階で詳細設計をさらに詰め、最適な施工方法を見極めながら実現へと近づけていく形です。

●解体は手壊し作業

解体作業には重機解体と手壊し解体がありますが、木造リノベーションの現場では、部分的に構造を残す必要がある場合や、周辺環境への影響を最小限に抑えたい場合に、手壊し解体が選択されることが多いです。重機を使用して大きく壊すのではなく、人の手作業で解体を進める方法であるため、振動や騒音、粉塵の発生を最小限に抑えられるのがメリットです。

具体的には、まず屋根材を1枚ずつ剥がし、次に外壁を小分けにして撤去します。解体中にホコリや端材が飛散しないよう、足場に設置した防塵シートの内側で丁寧に取り外していきます。この工程で見落としがちなのが、雨樋やサッシ、配管など、外周部に取り付けられた部材類です。これらも一つひとつ手作業で取り外し、破損や落下がないよう細心の注意を払います。

手壊し解体を行う際は、職人の熟練度が結果を左右します。特に既存の基礎や柱・梁をそのまま活用する場合は、構造躯体を傷つけないよう解体の進め方を慎重に計画する必要があります。また、解体工事で発生した廃材は分別して処理しなければなりません。木材、金属、廃プラスチックなど素材ごとに分類を徹底することで、再資源化や適切な産業廃棄物処理が可能になります。

解体中には、図面にない配管や電気配線が見つかったり、想定外の腐朽やシロアリ被害が露呈したりすることがあります。こうした予期せぬ事態に対して、現場監督や職人がすぐに対応策を検討し、施主様に報告・説明する段取りが重要です。

例えば、予想以上に基礎や土台が弱っていると判明した場合は、解体範囲を拡大して補修を行うか、場合によっては新たな基礎を増設するなどの措置が必要になるかもしれません。放置すると後々の大工工事や耐震補強に支障をきたし、トラブルの原因となるため、早期発見・早期対処が鉄則です。

さらに、解体工事には騒音や振動がつきものであり、近隣住民との調整が欠かせません。工事前には近隣への挨拶回りを行い、解体期間と作業時間帯、騒音や振動の度合いを説明しておくことで、クレームを最小限に抑えることができます。特に手壊し解体は重機解体に比べると騒音が少ないですが、それでも作業音がまったくないわけではありません。地域のルールや条例を守りながら、作業時間や騒音レベルを調整することが求められます。

解体はリノベーション工事の最初の難関ともいえる工程です。ここでの作業品質とリスク管理が今後の工事全体を左右するといっても過言ではありません。熟練の解体業者や現場監督と連携し、計画的に進めることが成功のカギとなります。

●解体後の躯体チェック

リノベーションにおいては、解体後に出てくる建物の骨格こそが、今後数十年の居住に耐え得る基盤となります。事前調査や耐震診断では把握しきれなかった腐食や結露跡、シロアリ被害などが判明する可能性が高く、この段階で不具合を見逃すと、後の大工工事で対応が難しくなります。

また、施工計画上も重要な位置付けです。例えば、耐震補強のために追加する耐力壁や制震ダンパーの取り付け箇所を、実際の柱や梁の状態に合わせて再調整する必要が生じるかもしれません。さらに断熱材や配管の配置を変更する可能性もあるため、解体後の躯体チェックは大工工事前の最後の見直しチャンスといえます。

木造住宅の場合、腐食やねじれ、割れが見られる構造材は特に注意が必要です。現場では、含水率を計測して異常に湿っていないか、木材の強度を損なう虫害や腐朽菌が入り込んでいないかを確かめます。表面だけでなく芯材部分の劣化が進んでいるケースもあるので、必要に応じて内部を確認できる小さな穴を開けることもあります。

土台や基礎に関しては、ヒビ割れや不陸(基礎表面のレベル差)の状態をチェックし、骨材の露出や剥離がないかなどを目視検査します。地盤が軟弱な場合は沈下が進んでいないかを測定し、必要に応じて追加の基礎補強工事(部分的な杭打ちや補強梁の増設など)を検討します。また、アンカーボルトで土台と基礎がしっかり固定されているかを確認し、足りない場合はアンカー補強を行うことも少なくありません。

解体後の躯体チェックで明らかになった問題点については、設計者や施工管理者、場合によっては構造設計者が再度打合せを行い、補修方法や補強計画を微調整します。例えば、柱の一部が腐朽している場合は交換が必要か、補強金物で対応できるかを判断します。梁に大きな傷みが見つかった際は、梁ごと取り替えるか、それとも上から補強材を抱き合わせて耐力を確保するかなどの検討を行います。

基礎が予想以上に劣化している場合は、ベタ基礎への改修や既存基礎に新設基礎を継ぎ足すなど、大掛かりな工事に発展することもあり得ます。工期や費用に影響を与えることが多いため、施主様にも速やかに状況を説明し、追加工事の可否や予算面での調整を図ることが重要です。こうしたトラブルシュート力が、リノベーションを成功に導くための施工管理の真髄といえるでしょう。

解体後に確認・補修する部分は、仕上がり後にはほとんどが目に見えなくなる躯体部分です。しかし、ここをいい加減に済ませると、後々の耐震性や断熱性、さらには建物の寿命そのものに大きな影響が及びます。

私たちハイウィル株式会社では、築年数が古く不安の多い躯体でも、適切な検査と確実な補強を行うことで、新築同等かそれ以上の性能にまで引き上げるノウハウを蓄積してまいりました。躯体チェックの段階でいかに丁寧に工事を進められるかが、リノベーション全体の品質を左右すると考えております。読者の方もぜひ、解体後のチェックの重要性をしっかり理解した上で、工事を任せる施工会社や職人と綿密なコミュニケーションを図っていただきたいと思います。

!大事な構造部のすべてが目視可能となるスケルトンリフォーム

内部の天井・壁・床だけでなく外壁まで解体しスケルトン状態(躯体残し)にする戸建てリノベーションの最大のメリットはこのような重要な主要構造部のすべての状態が目視でわかることになります。

フルリノベーション後は、これらの構造上の弱点をすべて修正し補強することで新築と同水準、もくしくはそれ以上の建物性能をもつ構造躯体へ甦らせることが可能となります。

築年数が古い住宅の場合、現行の耐震基準を満たしていない布基礎が多く見られます。布基礎とは、コンクリートの中に十分な鉄筋を入れず、建物を支えるためのベースのみを設置している簡易的な工法です。一方、近年の耐震改修や新築では、鉄筋を格子状に組んだベタ基礎や、鉄筋量を増やした強固な布基礎が主流となっています。

配筋計画が決まったら、いよいよ現場での鉄筋組みを進めます。ここで大切なのは、設計図通りの寸法と位置を厳守することです。鉄筋同士の継ぎ手や重なり(定着長さ)は規定通りに確保しなければ、想定された強度が得られません。さらに、かぶり厚(鉄筋の外側からコンクリート表面までの距離)も重要です。コンクリートに埋め込まれる鉄筋は、しっかりと覆われていなければ錆びやすくなり、長期的な耐久性が損なわれます。

多くの現場では、スペーサーブロックや支持金具を用いて鉄筋の位置を固定し、配筋用の結束線で一本ずつ結んでいきます。複雑な形状の住宅では、配置が込み入っている箇所もあるため、設計図の読み込みや現場監督との打合せが重要です。職人の経験値が物を言う場面でもあります。

また、既存基礎と新設基礎を一体化させる場合には、アンカーボルトの増設や、エポキシ樹脂系の接着剤を使った「あと施工アンカー工法」を組み合わせることがあります。これは既存コンクリートにドリルで穴をあけ、鉄筋やボルトを差し込んで高強度の樹脂で固定する技術です。適切な施工と十分な養生期間が必要ですが、これによって新旧のコンクリートが一体となり、地震エネルギーを分散して受け止められる強固な基礎構造を作れます。

現場での配筋施工は、見た目以上に気を遣う作業です。鉄筋が曲がったりずれたりすると、設計どおりの耐力が得られなくなるばかりか、後のコンクリート打設で流動が偏ったり、浮きや空隙が生まれるリスクがあります。最終的には配筋検査を実施し、建築主事や第三者機関、場合によっては構造設計者が現地チェックを行うこともあります。ここで合格が出れば、次のコンクリート打設に進めるわけです。

基礎コンクリートに使用する材料は、セメント・砂・砂利・水・化学混和剤などから構成され、これらを適切な配合比率で練り混ぜます。コンクリートは生ものとよく言われるように、時間経過や温度変化で性質が変化しますので、現場での待ち時間や打設速度の管理が極めて大切です。

また、打設直前に型枠や配筋の最終確認を行い、異物や水溜りがないかをチェックします。鉄筋が所定のかぶり厚を確保しているか再度確認し、念のため清掃しておくことで、コンクリート表面の仕上がりが格段に向上し、ジャンカ(コンクリートの豆板)や気泡の発生リスクも低減します。

いざ打設が始まると、現場はスピード勝負になります。コンクリートは練り混ぜ後、一定時間内に所定の型枠へ収めないと、施工性が急速に失われていきます。特に夏場や冬場など気温が極端な季節は、コンクリートの硬化速度や凍結リスクが変化するため、時間管理がより厳密に求められます。

型枠内にコンクリートを流し込む際には、バイブレーターと呼ばれる器具で振動を与えます。これにより、余分な空気が抜けて密実な仕上がりになり、強度が向上します。ただし、やり過ぎると骨材(砂利)とモルタルが分離し、コンクリートの品質を逆に落としてしまうことがあるため、適切な振動時間を守ることが肝要です。

打設が終わったら、コンクリートの表面をならし、養生と呼ばれる管理フェーズに入ります。適切な湿度や温度環境を保つことでコンクリートが計画どおりの強度を発現し、ひび割れの発生を抑制します。夏場は打設後すぐに散水やシート養生を行い、乾燥しすぎないよう注意します。冬場は保温マットを用いて凍結を防ぐこともあり、季節に応じた対策が必須です。

K様邸では地盤が良好であることからベタ基礎を採用しました。

すべてがベタ基礎が良いというわけではありません。

ベタ基礎は建物全体と同程度の荷重となりますので、建物の重さとのバランスもかかわってきます。足元だけ固めていても屋根を含めた建物とのバランスが悪いと大地震が起きた際にせん断力が働き、ホールダウン金物が抜けるような事態になるケースもあるからです。

大規模な戸建てリノベーションをされる際には、木造を熟知し、実績が豊富な会社へ相談することをお勧めする理由でもあります。

●ベタ基礎って?

布基礎が立ち上がりとフーチングで持たせる基礎に対して、ベタ基礎は、立上りだけでなく、底板一面も耐圧盤を設け、立ち上がりと底面が一体化された鉄筋コンクリートになっている基礎をいいます。

建物の荷重を底板全体の面で受け止めるため、ベタ基礎は不同沈下を起こさない。といわれますが、それは良好な地盤での話です。

基礎の下の地盤面の地耐力が均一でない場合は、不同沈下が起こる可能性が充分あるのです。

耐震の世界では、重い瓦屋根は外して、軽いものに変えましょうと言われておりますが、それ自体は間違っていませんが、この理屈でいくと。屋根の瓦を外して、基礎はベタ基礎にしても、地盤に与える荷重は、瓦屋根以上の荷重がベタ基礎の荷重により地盤面にかかることになります。

地盤が軟弱な場合、布基礎を採用した方が有利な場合も出てきます。

そもそも正しい基礎補強方法を知らず、基礎補補修程度しか行わないリフォーム会社が多くを占めている現状ですが、

戸建て一軒家のリノベーションで、基礎補強をする際は、このような知識のある会社に相談することが必要です。

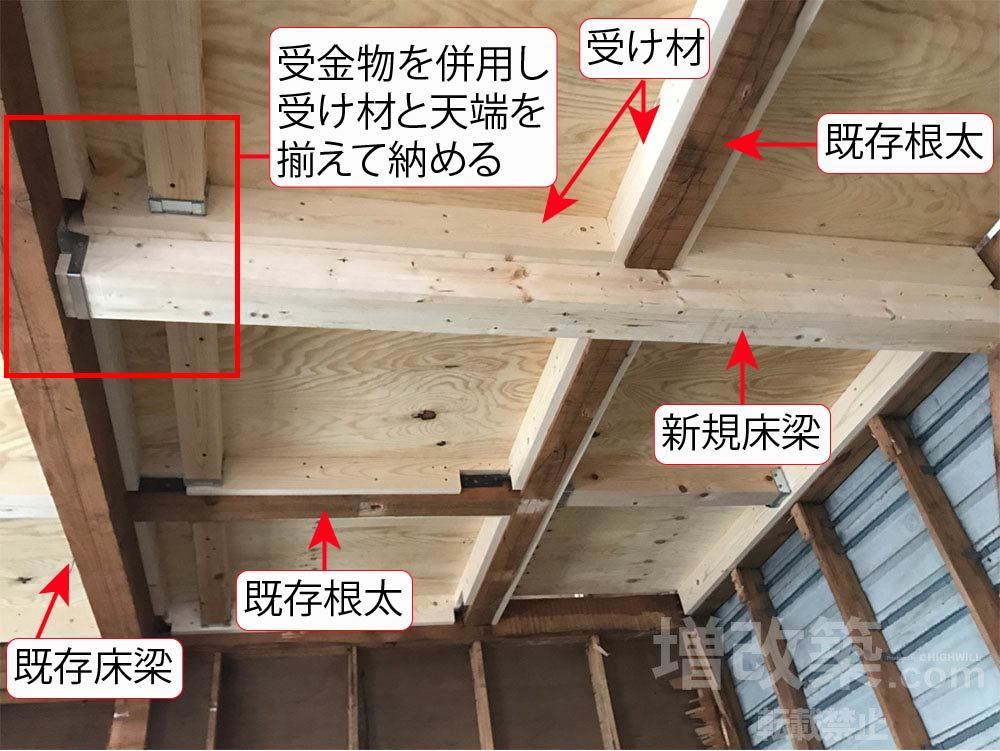

●築年数が経過した木造住宅のリノベーションでは、まず既存の梁の状態を正確に把握することが肝心です。例えば、長年の使用で梁のたわみが生じていたり、シロアリ被害や腐朽によって断面が痩せていることがあります。そうした劣化を見落とすと、後に仕上げ工事を終えてから構造的問題が再燃し、大幅な追加工事が必要になるケースも少なくありません。

ここで疑問に思う方も多いかもしれません。「梁が多少たわんでいても、そのまま使い続けられるのでは?」という考え方です。しかし、現行の耐震基準や荷重基準を満たすためには、梁が本来持つはずの強度を確保しなければなりません。実際に私たちが行うリノベーションでは、構造設計士が梁の断面欠損や含水率、さらには荷重計算の再評価を行い、その結果に基づいて補強方針を決定しています。

補強方針は大きく分けて二つの方向性があります。一つは、既存梁と新設梁を抱き合わせる方法。もう一つは、梁そのものを新たな梁に取り替えてしまう方法です。抱き合わせ補強は、古い梁の味わいを残したいケースや、梁を撤去するのが難しいケースで多用されます。逆に、既存梁の損傷が激しい場合や、大幅な間取り変更で荷重バランスが変化する場合は、新設梁へ置き換えたほうが結果的にコストと安全性のバランスが良いと判断されることもあります。

これらの補強工法を選択する際には、耐震・断熱・間取りなど、多面的に検討する必要があります。特に2世帯住宅として使う場合、2階部分の荷重(家族構成や生活スタイルにより重量が増す可能性がある)もしっかりと計算に入れなければなりません。工事の実際では、梁交換よりも抱き合わせ補強を好む施主様もいらっしゃいますが、その場合には梁表面の劣化処理や防腐・防蟻対策などを入念に施しておくことが不可欠です。

N値算定の結果、各柱脚や梁接合部にどの程度の引抜力が作用するかがわかったら、その力に耐え得る金物を選定します。金物にはさまざまな種類があり、ホールダウン金物、柱頭接合金物、筋かいプレート、羽子板ボルトなどが代表的です。いずれもメーカーごとに耐力性能が異なり、製品仕様に基づく正しい施工が求められます。

-

ホールダウン金物

大きな引抜力がかかる柱に使用します。柱の内部を貫通する形でボルトを締め付けるタイプや、金物本体を柱へ差し込むタイプなどがあり、コンクリート基礎側にアンカーボルトで固定します。取り付ける際は、柱の断面加工(ホールダウン座掘り)が正確であることが重要です。少しでも緩みがあると、地震時にガタつきが生じ、性能が落ちます。 -

柱頭接合金物

梁や桁と柱を結合するための金物です。上部接合部の抜けを防止するのが主目的で、N値算定で引抜力が高いと判断された場合、プレート金物やボルトでしっかりと固定します。取り付け後は石膏ボードなどの内装材で隠れてしまうため、施工段階で検査を実施し、規定数のビスが確実に留められているか確認することが肝心です。 -

筋かいプレート

筋かい(斜材)と柱・梁の接合部を補強する金物です。地震時の水平力を受ける大切な役割を担うため、規定のビス打ちや釘打ちが守られているか、施工管理を徹底します。曲がった状態で施工されると、ビスの耐力が期待値よりも低下してしまいます。 -

羽子板ボルト

梁と梁の仕口を連結する場合などに使用します。木材同士を緊密に結びつける必要があり、ボルト穴が適切な位置・大きさで開けられているかがポイントとなります。締め付けが緩いと効力が半減しますし、逆に過度に締め付けると木材が割れる恐れがあります。

実際の工事現場では、N値算定の結果をもとに作成された金物配置図を手に、大工や施工管理者が一つひとつ取り付け部位を確認していきます。特に増改築を含むリノベーションでは、新設部分と既存部分の取り合いに力が集中しやすいため、適切な補強金物を追加する判断が大切です。また、金物のビス本数やボルトの締め付けトルクなど、細かな施工条件を守らないと想定通りの耐震性能が発揮されません。後で内装を仕上げると確認が難しくなるため、大工工事の段階で入念な検査と写真記録を行うのが基本です。

「家の中で一番冷える場所はどこでしょうか?」と問われたとき、多くの方が窓際や外壁周りを想像するかもしれません。しかし、実は床からの冷気侵入も非常に多く、特に1階部分は足元の寒さを解消できるかどうかが快適性を左右します。床断熱を徹底することで、冬場に足元の冷えを大幅に軽減し、暖房効率を高めるメリットが得られます。加えて、床断熱を適切に行うと室内の上下温度差が縮まり、ヒートショックのリスク低減にも役立ちます。

本施工事例で採用した「ミラネクストラムダ75mm」は、高い断熱性と薄型化を両立した押出法ポリスチレンフォーム系の断熱材です。押出法ポリスチレンフォームは、気泡を均一に含む構造を持ち、経年劣化しにくいことが特徴です。特にミラネクストラムダは熱伝導率が低く、断熱性能が従来品より高められているため、同じ厚みでも高い保温効果を期待できます。床下の限られた空間においては、厚みを抑えつつも最大限の断熱性能を得られるという点が大きなアドバンテージです。

床下は湿気やカビなどのリスクがある場所でもあるため、断熱材自体が吸水しにくく、耐腐食性・耐久性に優れていることが重要です。ミラネクストラムダは水を吸収しにくい性質を持つため、床下の湿度変化が激しい環境でも性能が落ちにくいというメリットがあります。このように、材料選定の段階で「床下環境に合った性能」を吟味しておくと、将来的なメンテナンス負担を大幅に減らせるでしょう。

「冬場は部屋の壁に触れるとひんやりする」「エアコンを切るとすぐ室温が下がる」などの悩みをお持ちの方は多いでしょう。その大きな要因が壁の断熱不足です。外気温がマイナスになるような地域では、壁を伝って冷気が室内に侵入し、暖房の効率が極端に下がってしまいます。逆に夏場は壁を伝う熱が室内にこもるため、冷房に頼りきりの生活になりがちです。壁断熱を強化することで、こうした熱損失・熱侵入を大幅に抑え、エアコンに依存しない快適な室内環境を実現できます。

施工事例で採用したセルロースファイバー120㎜は、古紙を原料とするエコロジカルな断熱材です。繊維状の素材が空気を多く含むことで高い断熱性能を発揮し、さらに細かな隙間にも入り込むため、気密性の向上に寄与します。また、セルロースファイバーは優れた調湿性を持っており、壁内に湿気がこもりにくいのが特徴です。カビや結露の発生を抑え、木材の劣化リスクを低減する点も大きな魅力といえます。さらに、紙由来の繊維が音を吸収する効果をもたらし、防音性能の向上にも期待できます。

一般的に、セルロースファイバーは専門業者による吹き込み施工が必要となるため、DIY感覚で簡単にできる断熱材ではありません。しかしながら、住環境に及ぼす効果が大きく、長期的に見れば光熱費の削減や健康面でのメリットが非常に大きいため、多くのフルリノベーション案件で積極的に採用されています。

「夏場の2階が暑くて寝苦しい」「冬場の2階リビングが暖まりにくい」など、上下階で温度差が激しい住宅にお住まいの方は、天井断熱が不十分である可能性が高いです。屋根を伝って入る熱は想像以上に大きく、特に日当たりの良い部屋や勾配天井を持つ部屋などは放射熱による影響が顕著です。天井断熱を強化すれば、室内の温度安定性が大幅に改善され、冷暖房の使用頻度や設定温度を抑えることができます。

今回の施工事例で採用したセルロースファイバー250㎜は、壁断熱に用いた120㎜よりもさらに厚みをもたせることで、屋根裏からの熱侵入を強力に抑制しています。セルロースファイバーは吹き込み工法によって小屋裏や天井裏に隙間なく充填できるため、複雑な形状の勾配屋根や配線・配管まわりでも高い断熱性を発揮します。また、セルロースファイバーの調湿性や防音性は天井部分でも有効で、雨音や外部からの騒音を和らげる効果も期待できます。

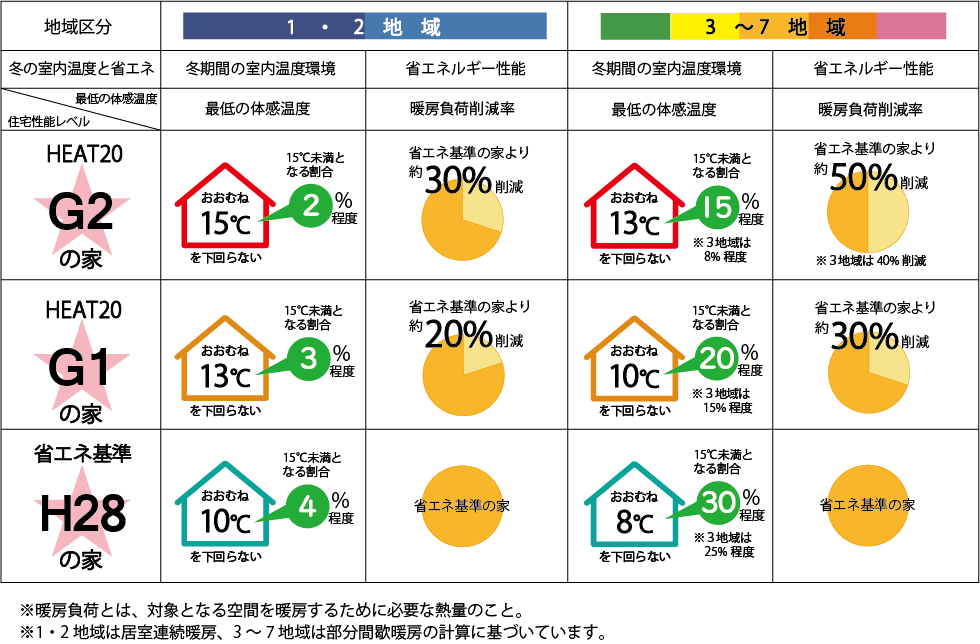

HEAT20-G2リフォームとは?

<HEAT20とは?>

HEAT20とは、「2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会」という団体名です。

その団体が設定しているのが、屋根や外壁、床、窓などの「外皮」と呼ばれる部位の断熱や遮熱などといった性能の評価基準であり、G1とG2の2段階あります。G2の方がより高性能な性能を有する外皮となっています。

▲HEAT20-G2の家は、省エネ基準の家の30~50%の暖房費を削減できる

「増改築.com®」によると、断熱リフォームの基準として、平成28年の建築物省エネ法基準に相当するUa値0.87が等級4(最高等級)とされています。しかし、この基準だけでは、真の省エネ住宅とは言えません。実際に、日本の断熱等級4は、2020年の建築基準法で努力義務とされているに過ぎません。しかし、2022年4月には断熱等級5が新設され、さらに2022年10月には断熱等級6・7が新設されました。断熱等級6・7は、これまでの断熱等級4と比べて、はるかに高いレベルの断熱性能が求められます。 HEAT20の計画においては、ZEH基準のUa値0.6を基準としています。これは、外壁105mm、U値2.33の樹脂アルミ複合サッシ窓で、天井の断熱材は105mmあれば実現できるとされています。さらに上位の「HEAT20 G1」グレードでは、6地域でUa値0.56となり、このレベルでは断熱環境を体感できるとされています。

最上位の「HEAT20G2」グレードでは、5地域でUa値0.46となっています。

断熱改修(温熱改修)リフォームを成功させるためには、これらの基準や計画をしっかりと理解し、適切な施工方法を選択することが重要となります。

リノベーションで外壁塗装を行う理由としては、まずデザイン性の自由度が高いことが挙げられます。外壁材そのものを交換しなくても、カラーチャートから好みの色を選び、イメージチェンジを図ることが可能です。特に既存のモルタル外壁やサイディングの上に直接塗り直す場合は、解体や廃材処分のコストを抑えられるというメリットがあります。

また、近年の塗料は機能性が飛躍的に向上しており、遮熱効果や防汚性能、低VOC(揮発性有機化合物)など、多彩な特長を備えた商品が出ています。たとえば、遮熱塗料を使用すれば、夏場の屋根や外壁表面温度を下げ、室内の冷房負荷を抑えることが期待できます。防汚性の高い塗料であれば、雨水でほとんどの汚れが洗い流され、外観を長く美しく保つことができます。塗装仕上げによる防水性能強化も見逃せないポイントで、細かなクラック(ひび割れ)やチョーキング(白粉化)を補修しながら定期的に塗り替えを行えば、外壁の耐久性を維持できるのです。

いよいよ壁や天井の仕上げ(クロス貼り、塗装、板張り等)、床の仕上げ(フローリング、タイル、クッションフロア等)に進んでいきます。ここで大切なのが、下地と造作が完全に終わってから仕上げ工事に着手するという段取りです。仕上げ工事の最中にさらに壁を開けたり寸法修正したりすると、作業効率が下がるだけでなく、仕上げ材にキズや汚れがついてしまう恐れがあります。

- 壁・天井の最終確認:石膏ボードやプラスターボードの継ぎ目、ビス頭のパテ処理を確認し、平滑性を確保します。特にクロスを貼る場合、下地の凹凸や段差が仕上げ後に目立ちやすいので慎重な検査が必要です。

- 床下地の調整:フローリングやタイルを貼る直前に、床合板のジョイント部や不陸をチェックし、必要があれば合板の増し打ちやレベラー材などで調整します。床暖房を導入するなら、その配管や電気系統のチェックを済ませてから仕上げに移ります。

- 建具とのクリアランス:ドアや引き戸、クローゼットの扉と床・天井との隙間を最終的に微調整します。床材や仕上げの厚みによって開閉がスムーズでなくなることを防ぐため、建具屋や大工、内装業者が連携を図りながら仕上げ寸法を合わせます。

- サンプル確認と色合わせ:壁紙や塗料、フローリング材などはサンプルと実際の施工面積では見え方や色味が違う場合があります。施主様と一緒に面積の広い試し貼りや、照明下での見え方を確認しておくと、完成後に「イメージと違う」というトラブルを回避できます。

仕上げ工事が終わった段階で、造作家具や収納、間仕切り、天井高・床面などが一通り揃い、住まいとしての全体像がようやく完成に近づきます。とはいえ、細部のチェックを怠ると、後になってドア枠周りの隙間や壁紙の継ぎ目、床のきしみなどが気になり始めることも少なくありません。リノベーションでは特に、新旧の部材が混ざることで若干のズレが生じやすいため、最終的な“アジャスト”をどれだけ丁寧に行うかが長持ちする空間づくりの鍵となります。

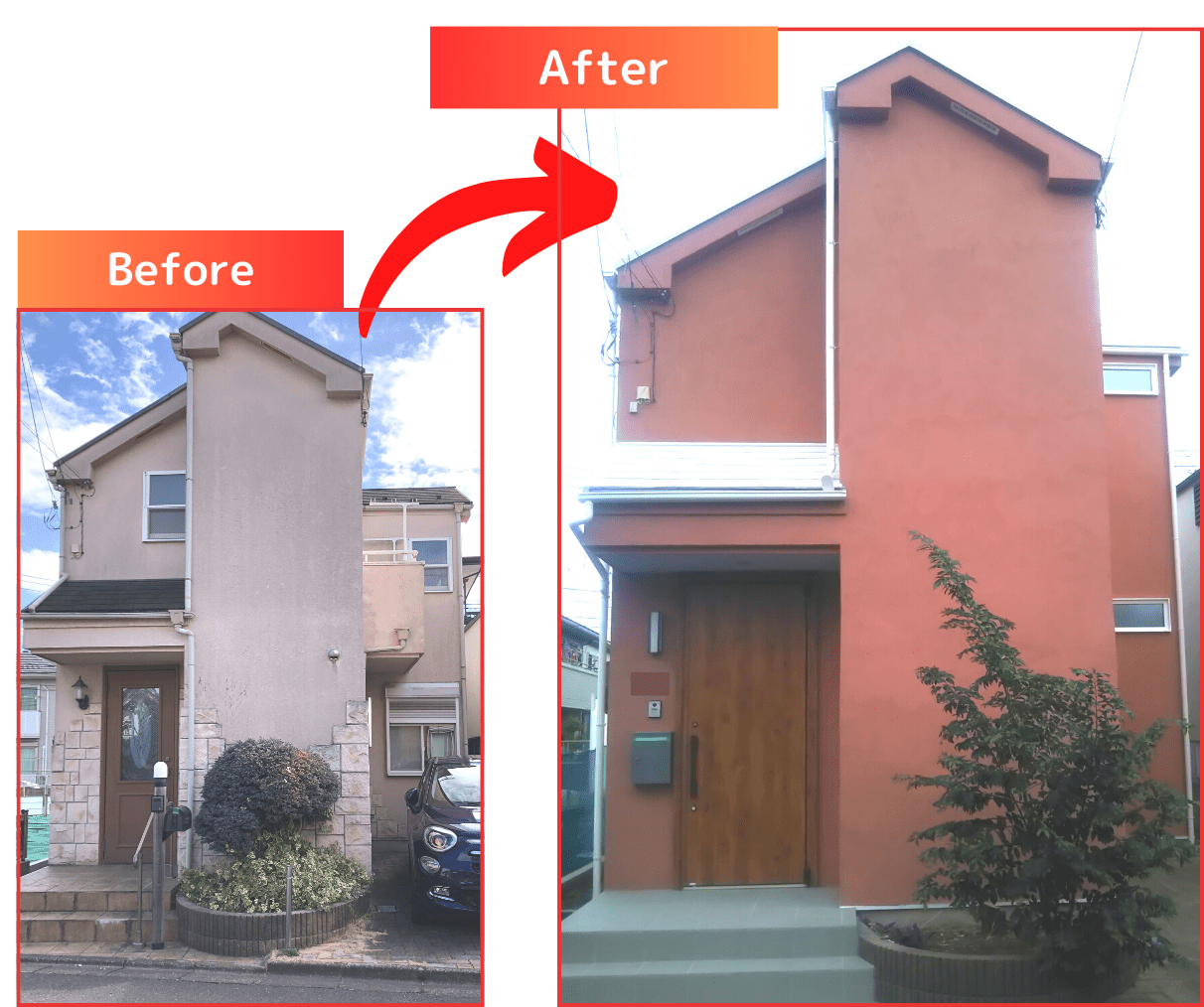

== 外観==

Before

他社ではなかなか対応してもらえませんでした。

After

無事ご満足いただくことができました。

==2世帯住宅 竣工 1F 親世帯 ==

▲1F 親世帯玄関

▲1F 親世帯キッチン

TOTO ザクラッソI型2550です

▲1F 親世帯浴室

TOTO サザナ1616サイズです

▲1F 親世帯トイレ

TOTO ハイウィルオリジナルトイレです

▲1F 親世帯洗面化粧台

オクターブスリムW600

==2世帯住宅 竣工2F 子世帯==

▲子世帯玄関

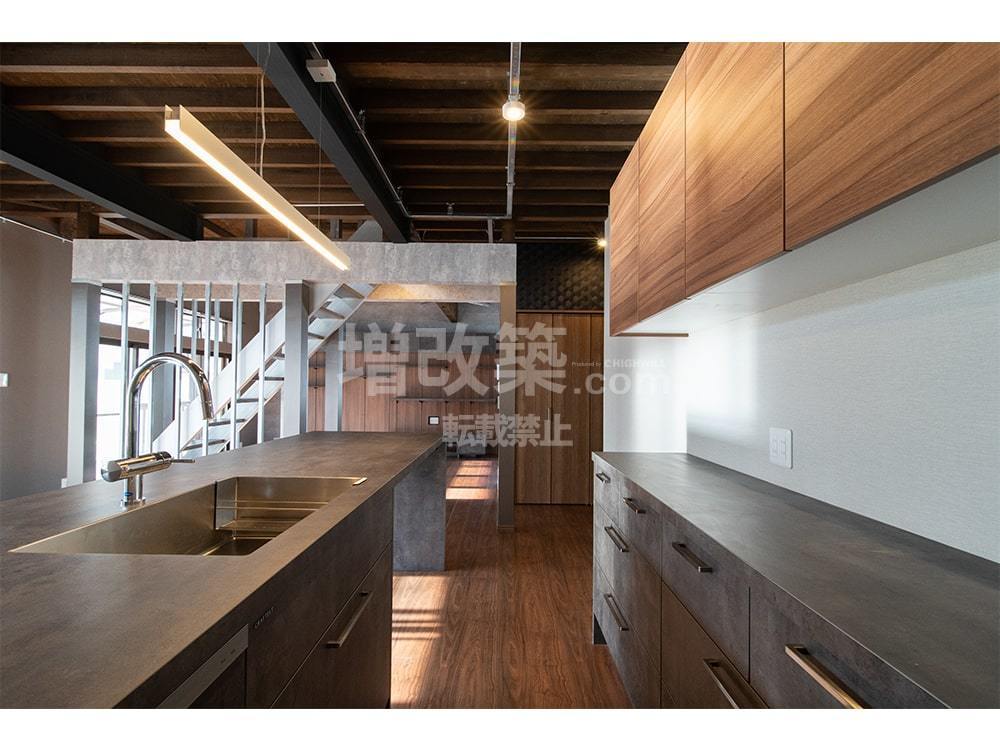

▲2F 子世帯キッチン

TOTOザ・クラッソ L型です

▲2F 子世帯浴室

TOTO サザナ1616サイズです

▲2F 子世帯トイレ

TOTO ハイウィルオリジナルトイレです

●世田谷区H邸の工事では、国の補助金「こどもみらい住宅支援事業」活用しました。

省エネにつながるエコ住宅設備や、断熱性能の高い断熱材・ドア・窓の設置などに対して交付される補助金です。

H様邸の補助金対象工事

| エコ住宅設備の設置 | 給湯器(エコジョーズ)、高断熱浴槽、節水型トイレ、節湯水栓 |

| 断熱改修 | 外壁・床・天井の断熱材、断熱窓、断熱ドア |

| 子育て対応改修 | ビルトイン自動調理対応コンロ、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン食洗器、 |

●H様邸工事の補助金交付額:60万円

木造リノベーションは、新築にはない“既存躯体との戦い”ともいえます。築年数や当時の施工精度によっては、思わぬ場所から腐朽やシロアリ被害、構造材の欠損などが発見されることがあり、着工前の調査では完全に把握しきれない要素がつきものです。今回の工事でも、解体してみて初めて分かった経年劣化部分がありましたが、現場職長や大工、構造設計士が協議し、耐震補強・断熱補強の方針を微調整することで、想定以上の強度と快適性を得られる住まいへとつなげることができました。

また、二世帯住宅ならではの施工上の工夫もあります。親世帯と子世帯が完全分離で暮らす間取りを希望されたことで、水回りの配管ルートや空調設備の配置、外階段の増設など、同時にいくつもの施工が進行しました。とくに水回りの配管は音や振動が伝わりやすいため、断熱材や遮音材を併用して騒音を防ぐよう工夫しました。さらに、生活時間帯が異なる世帯同士でもお互いの気配が干渉しすぎないように、要所で防振・防音対策を実施しています。

竣工までには、施主様のご要望を踏まえた設計変更や、近隣との調整(足場の設置や解体時の騒音・粉塵問題)が生じるのは珍しいことではありません。その都度、現場監督が職人たちと相談して工期の組み直しや施工方法の微調整を行うことで、最終的には大きな遅延やトラブルを回避できました。これも「現場密着型」で動けるリノベーション専門業者の強みといえるでしょう。

今回のプロジェクトでは、二世帯化に伴う間取り変更の大きさに加え、耐震等級3相当を目標とした構造補強、全方位的な断熱対策など、施主様の強い要望と設計コンセプトが明確でした。チーム一丸となって同じゴールを目指し、施主様と共に「より良い住まい」を具現化できたことは、私たち担当者にとっても大きなやりがいでした。

特に耐震補強と断熱性能の向上は、住まいの寿命にも直結する重要なテーマです。施工段階で細部の納まりや防水・通気処理に気を遣うことで、目には見えない部分にまで高い品質を追求できました。たとえば断熱材の施工では、吹き込み密度や隙間処理の精度が断熱効果を大きく左右します。職人はもちろんのこと、現場監督が何度もチェックを行い、施主様にもその大切さを説明しながら作業を進めました。

また、二世帯住宅では親世帯・子世帯それぞれの生活様式を把握しながら、プライバシーとコミュニケーションのバランスをとるプランニングが求められます。無理に間取りを分離しすぎると家族感の希薄化が、逆に共有スペースを増やしすぎるとストレスが溜まる危険性があるため、打合せ段階で双方の希望や不安をきめ細かく吸い上げました。結果的に、「玄関や水回りを分離しつつ、リビングを半分オープンに」といった絶妙な落としどころを見つけることができたのです。

本リノベーションを通じて私たち施工チームが改めて感じたのは、やはり「コミュニケーション力が最大の鍵」ということです。施主様が不安や要望を気兼ねなく話せるようにし、現場での変更点は迅速かつ丁寧に共有する。その積み重ねが、施主様の想像以上の品質と満足度へつながったと確信しています。

■全国のフルリフォーム・リノベーション『ピックアップ事例』※プロの詳細解説付きレポート

これさえ読めば「耐震」は大丈夫!リフォームする前に必ず知っておく耐震の知識

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。耐震に関する正しい知識を知り大切な資産である建物を守りましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)