戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP >スケルトンリフォーム>外壁解体なしの“上貼り断熱”+局所耐震補強

更新日:2025年4月28日

外壁解体なしの“上貼り断熱”+局所耐震補強で性能向上リノベーション

- 外壁を大規模に解体せずに断熱&耐震をめざす理由

- 確認申請不要を狙うための法的背景と自治体差

- 外壁上貼り断熱の基本構造と適用可否

- 床・天井・窓の断熱強化でトータル性能を上げる

- 内部の部分スケルトンで行う耐震補強

- 外壁に傷みがある場合の対処と仕上げの違い

- 事の全体スケジュール・費用と契約ポイントを実例で見る工程別解説

- まとめと次のステップ

既存の外壁ラインを大幅に壊さずに、断熱と耐震性能を高めるリフォーム手法の全体像を解説します。フルリノベーションほどの全面解体を行わないために抑えられる費用や工期のメリットはある一方で、床・天井・窓・1階部分の耐震補強には一定の“部分解体”が不可欠です。建蔽率オーバーやセットバック義務がある物件で増改築扱いを避けるためにも、外壁ラインをできるだけ変えずに施工するノウハウが重要になります。また、2重通気工法の既存サイディングには不向きなど、法的・技術的な制約にも目を配りながら、外壁を最小限だけ補修・上貼り断熱し、内部では必要な箇所を的確に耐震補強する――このバランスこそが本章の主題です。500棟を超える木造改修実績から導き出した「外壁を大規模に解体しないで安心と快適性を高める」方法論を、具体的な視点で紹介していきます。

1-1 なぜ外壁の“上貼り断熱”が注目されるのか

ここでの概要:

外壁を「ごっそり解体」せずに断熱性能を底上げするため、既存外壁の上から断熱材を貼り付ける「上貼り断熱」が近年注目されています。その最大の利点は、建物の外周ラインをほとんど変えずに改修を進められるため、確認申請を回避しやすい点にあります。特に建蔽率オーバーやセットバック問題を抱える物件では、外周部を大きく触ると“増改築扱い”になって減築要請を受ける恐れがあるからです。ただし、実際には床・天井・窓まわり、それに耐震補強のための内部解体など、それなりの施工量が必要になることも見逃せません。また、既存サイディングが通気工法だと二重通気になるリスクがあり、結露や雨漏りの原因にもなりかねないなど、上貼り断熱には向かないケースも存在します。本セクションでは、こうした利点とリスクを含め、外壁を大規模に壊さずに断熱機能を上げる狙いと背景を深掘りします。

1-1-1 外壁全面解体を避けるメリットと限界

「解体費や工期がぐっと減るらしいけど、本当に外壁をほぼ残せるの?」。こう疑問に思う方は多いでしょう。実際、外壁を丸ごと撤去して新しく張り替えるフルリフォームに比べると、上貼り断熱は解体費用を抑えやすく、施工も比較的短期間で済む可能性があります。なぜなら、外部側の既存下地を生かし、その上に断熱材を貼り重ねるだけだからです。といっても、既存外壁が歪んでいたり、クラック(ひび割れ)が多い場合は、下地補修に時間と費用がかかるため、想定外にコストアップすることも珍しくありません。

さらに、「居住しながら工事できるか」という期待もあるかもしれません。確かに、外壁を全撤去する工事よりは仮住まいの負担が小さくなるケースが多いです。ただし床断熱や1階の耐震補強を同時に行うならば、室内側の解体をどう進めるか慎重に段取りを組む必要があります。床をめくったり、壁を部分的に解体したりする作業が発生すると、結局は家具の移動や仮の生活スペースの確保が必要になるかもしれません。外壁がそのままでも内部はスケルトンに近い、という極端なパターンもあり得るのです。

もう一つ見落としがちなのは、外壁を大きく触らないからといって、決して「費用が半額になる」わけではない点です。上貼り断熱には断熱材、通気胴縁(もしくは湿式仕上げの下地)、仕上げ材など追加部材が不可欠で、それらの材料費や施工費がかさみがちです。また防水シートの重ね貼りや、開口部まわりの雨仕舞い処理、足場設置の費用なども発生します。

要するに外壁を全面解体しない方式は、「建物外周のサイズを変えず、増築扱いを回避できる」ことや「解体費をある程度抑えられる」などのメリットがある一方、床・天井・窓・耐震補強に関しては相応の解体作業を行わなければならず、想像以上に工程が増える可能性があります。こうした“限界”や“想定外の費用”を把握したうえで、外壁ラインを変えずに行う断熱改修を計画することが大切です。

1-1-2 建蔽率・セットバック問題を回避する狙い

築古住宅の中には、現行法規で見ると「建蔽率オーバー」の状態、いわゆる既存不適格になっている物件が少なくありません。「この建物をフルリノベーションするなら、建築確認申請が必要になりますよ。今の建蔽率は法律を超えているので減築してください」――施主にとっては頭を抱えるような話ですが、現行法に適合させるには建物面積を削ることが条件となるケースが多いのです。

しかし、外壁ラインを維持して内側だけを工事する方法ならば、多くの場合“増改築扱い”にはなりません。増築や大規模改修と見なされるか否かは、単に床面積を拡張するだけでなく、「主要構造部の過半を解体したか」「建物高さや屋根形状を変更したか」といった基準に左右されるからです。つまり、既存外壁を大幅に壊さずに新しい断熱材を上から貼ることで、確認申請が不要なラインを保てる可能性が高くなります。

セットバック義務がある道路にも注意を払いましょう。敷地が道路斜線や幅員に絡む際、「ここから何センチ後退してください」というのがセットバックで、もし屋根形状を変えたり外壁を張り出したりすると「これは増築です」とジャッジされることもあり得ます。そうなれば改めて建物全体を現行基準に合わせろと指導され、思わぬ減築を迫られるリスクが高まります。

とはいえ、外壁ラインを本当に1ミリも動かさないというのは現場作業的には難しく、とくに窓まわりや出隅・入隅の収まりによっては数センチ程度の調整が必要なこともあります。しかし、その程度なら法的には「増築」や「改築」扱いにはならずに済む可能性が高いです。建蔽率を気にしながらでも、床下・天井裏・窓といった部位をしっかり改修していけば快適性はかなり向上しますので、設計士や施工業者との事前協議が鍵になります。

1-1-3 2重通気工法の既存サイディングには不向き

外壁を壊さない“上貼り断熱”のアプローチには、実は大きな落とし穴があります。それは「もともと通気工法サイディングを使っている住宅」だと、断熱材を外から貼ると二重通気になってしまうリスクが高いという点です。通気工法サイディングとは、外壁内部に通気層を設け、内部の湿気や熱を外へ逃がす仕組み。これは新築時には非常に優れた工法ですが、その上からさらに通気層を伴う外断熱を貼ると、“中途半端に2重、3重の通気層”が生まれ、想定外の結露や雨仕舞いの不具合につながりやすいのです。

結露を防ぐには、断熱層を“外側1層だけ”か“内側1層だけ”など合理的に設計することが基本です。ところが、既存のサイディング裏に通気層があるうえ、さらに外側にEPS(発泡プラスチック系断熱)やキューワンボードを貼り付け、通気層を設けるとなれば、建物内部の湿気がどの段階で冷え、どこで水滴になるか予測しにくくなるのです。結果、水分が溜まる箇所を誤り、カビや腐食の温床を生んでしまいかねません。

実際の施工例でも、事前の現場調査を怠り「外壁に上貼り断熱できますよ」と安易に着工してみたら、既存外壁が通気工法サイディングで、完了後に結露が止まらない……というトラブルが報告されています。したがって、既存サイディングが通気工法なのかどうかを見極めることが、外壁を解体せずに断熱強化するうえで非常に重要。もし通気工法なら、外壁を全面解体して新しい工法に切り替えるか、もしくは内側断熱に特化するなど、別の解決策を考える必要があります。

1-2 “局所耐震補強”を同時に行うときのポイント

ここでの概要:

上貼り断熱によって外壁を大規模に壊さないリフォームを進める場合でも、一階部分の耐震補強には相応の“内部解体”が避けられません。とくに無筋基礎や古い柱・梁が使われている場合、床下や壁下地を開いて金物・面材を適切に設置する必要があります。“フルスケルトンほどではないが、かなりの範囲を解体する”のが現実です。その代わり、結露やカビを抑えるために断熱と耐震を同時施工すれば、建物全体の長寿命化に大きく寄与します。ここでは「1階の壁をめくらなければ耐震補強は難しい」という厳しい事実を踏まえつつ、居住しながら施工できるかどうか、予算や工程増大のリスクなどを詳しく見ていきます。

1-2-1 1階部分の間仕切り解体が必須

「外壁はあまり触らないから、耐震補強もついでに軽くできるでしょう?」と期待していませんか? 実は耐震補強を行うには、壁や床を開かないと金物も面材も入れられません。耐震性能を高めるためには柱脚・梁接合部に専用金物を取り付けたり、壁内に構造用合板(面材)や筋かいを設置したりする必要があります。これを“軽く”済ませることは困難で、少なくとも補強したい壁は下地ごと露出させる必要があるのです。

そのため1階の間仕切り壁をまったく解体しないで耐震補強だけ行うというのは、現実的にほぼ不可能。耐震診断によって「この壁位置に壁倍率を増やすべき」と判定されれば、その箇所は内装材や胴縁を剥がし、柱と土台・梁の接合部を確認して金物を取り付けます。また、無筋基礎の場合、部分基礎増し打ちで柱脚を固定するケースもあり、床板をめくって基礎を打設する工事が発生するかもしれません。結果的にはフルスケルトンよりは少ない解体量でも、それなりに大掛かりな内部改修は避けられないのです。

こうした「耐震補強をやるなら1階内部の解体面積が増える」現実を踏まえると、“外壁を壊さないリフォーム”とは別次元の施工負担があると考えておくべきです。居住しながらの場合でも、かなりの粉塵や騒音が出るので、部屋単位で施工箇所を区切っていくなど段取りが大切になります。また補強範囲が思ったより大きくなると、工期や予算がどんどん上乗せされることにも注意しましょう。

1-2-2 無筋基礎や古い柱・梁の対応

築古の木造住宅では、基礎に鉄筋が入っていない“無筋基礎”が非常に多く見られます。こうした基礎は地震で揺れた際に割れやすく、耐震等級2〜3を目指すなら部分的に新しい基礎を増打ちする工法が必要になります。その際も、床板をめくり土台や大引を浮かせるなど、一時的に大きな作業スペースが求められるのが通常です。

また、柱や梁に虫食いや腐朽が見つかるケースも。長年の湿気や雨漏りなどで表面が黒ずんでいたり、シロアリ被害があったりすると、補修や交換が必要です。補修範囲によっては主要構造部を過半数以上解体することになりかねず、そうなると“改築扱い”となって確認申請が必要になってしまうリスクが高まります。したがって、耐震補強計画には「補修の可能性」と「解体量の管理」をセットで考えることが重要です。

さらに、柱頭・柱脚金物を追加することで、意外と大きく耐震性能を上げられる可能性があります。筋かいや面材を入れなくても、接合部の引き抜き耐力を高めるだけである程度の補強効果が期待できるのです。ただし、“ある程度”に留まるケースが多く、真に耐震等級2〜3を得るには壁量を確保する工法も必要になります。この兼ね合いを調整するのは専門家の腕の見せどころですが、いずれにせよ1階部分の壁・床解体が皆無で済むという期待は持たないほうが無難です。

1-2-3 住まいの長寿命化

外貼り断熱と耐震補強を同時に行うことは、建物を長持ちさせるうえで理想的な組み合わせです。断熱改修は内部の結露を抑え、柱や梁の腐朽を遅らせる効果が大きいからです。また、耐震補強により地震被害を防げれば、建物を建て替える必要が減り、結果としてコスト削減にもつながります。長い目で見れば、この二重の性能向上が家の寿命と資産価値を底上げしてくれるわけです。

リフォーム費用は確かにかさみますが、古い無筋基礎や低断熱住宅のまま放置すれば、災害リスクや冷暖房費の無駄など、将来の負担はかえって増える可能性があります。そこを踏まえ、「建物の外壁ラインは変えずに、内部を必要最小限解体して耐震補強+断熱施工で寿命を延ばす」という道筋は、既存不適格の物件でフルリフォームを諦めていた施主にとって魅力的な選択肢でしょう。ただし、施工手順の緻密な計画と追加費用への備えは忘れずに。中途半端に始めて現場を開けてみたら想定外の劣化が見つかり、工事範囲や解体量が拡大してしまい、結局“改築扱い”になってしまうという事態も起こり得ます。

1.3 “内部ハーフスケルトン工法”のポイント

ここでの概要:

-

なぜ二階床や階段を残すことで解体量を抑えられるのか

-

“柱・梁”は温存しながら面材や金物で補強する考え方

-

間取りを大きく変えなくても住まいの快適性が劇的に上がる理由

-

壁・床・天井に手を入れて断熱・設備を刷新する全体イメージ

1-3.1 二階床や階段を残す意義

「解体するなら二階床も取り払ってしまったほうが手っ取り早いのでは?」と思うかもしれませんが、そこにこそ“改築ライン”を超えない工夫があります。二階床や階段をそのまま残せば、建築基準法上の主要構造部を過度に撤去しないですみます。

また、フル解体をしないことで、解体費が抑えられ、工期が短くなりやすいのも魅力です。実際、私たちが手がけてきた数百棟のリノベ事例でも、「階段は踏板だけ取り替え、位置はそのまま」「二階床は部分的な補修でOK」としたほうが、トータルコストは百万程度で差が出ることが珍しくありません。

1-3.2 “柱・梁”をなるべく温存しつつ補強していく考え方

ハーフスケルトンの基本スタンスは、「既存の骨格を活かして強くする」ということです。これは筋かいや梁をまるごと交換するのではなく、面材や柱頭柱脚金物を追加して補強する“足し算”の発想に近いと言えます。もちろん、腐食や破損のある柱は取り替えが必要な場合もありますが、比較的健康な構造材なら撤去せず再利用することで、解体量も減らせますし、コスト面・法的面でも有利になります。

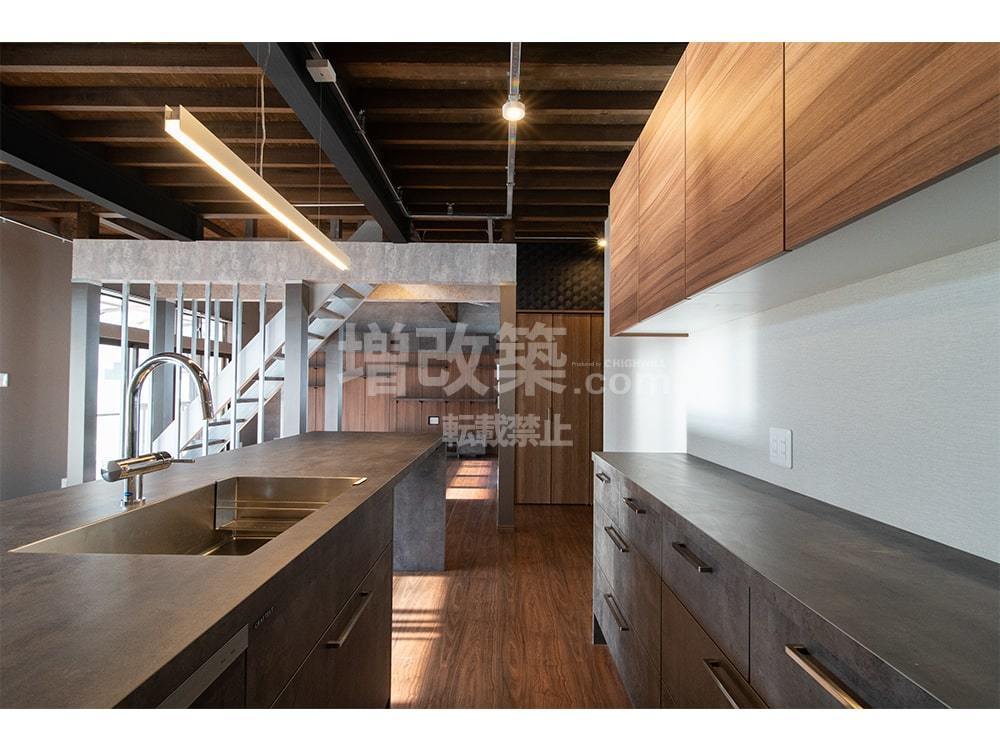

さらに、柱や梁の古材は趣ある表情をもっている場合も多く、仕上げデザインにも活かしやすいです。「古いけれど味わい深い家を、内部から再生する」――そんな価値観は、現代のリノベーション需要にマッチしています。

1-3.3 大きな間取り変更をせず、耐力・断熱を高める

ハーフスケルトン工法においては、間取りを大きくいじらないことが多いです。もちろん、多少の壁撤去や開口拡張は可能ですが、やりすぎると改築ラインを超えやすくなるからです。むしろ、既存の部屋数やレイアウトをある程度活かしながら、壁内部に耐力面材や断熱材を仕込むことで家の性能をアップさせるイメージとなります。

案外このほうが、施主にとっては費用対効果が高いです。大きな開口を作ろうとすると、それに伴う補強梁や基礎補強が必要になるなど、工事が膨大に。結果的にコストが跳ね上がり、申請が要るリスクも高まります。それよりは、間仕切り壁を活かしながら、効果的に面材耐力壁や断熱を整えるほうが、建物としての安定感も出て、計画を進めやすいでしょう。

1-3.4 壁・床・天井裏に手を入れて気密性・断熱性を高める

フルリフォームをしなくても、壁や床、天井裏の下地をめくれば、断熱材や気密シートを十分施工できます。既存の壁は、石膏ボードを剥がして内部に断熱材を追加し、気密テープや防湿シートで丁寧に処理すれば、断熱等級6相当の水準に近づくことも可能です。同時に配線・配管を新しいものに取り替えることで、水回りや電気系統も一新できます。

さらに、窓の位置は変えなくても断熱サッシに入れ替えたり、内窓を追加すれば室内の温熱環境は大きく改善します。こうした局所的な改修の組み合わせでも、住み心地は驚くほどアップするのです。

見た目だけでなく、家の寿命や性能が高まるのは大きな魅力です。内部ハーフスケルトンならではの“ちょうどいい”解体量こそが、本書全体を貫くテーマであると言えます。

以上のように、ここでは「なぜフル解体を避けることで法的リスクやコストを低減しつつ、耐震×断熱を同時に大きく引き上げられるのか」という点を、法令上の境界や工事内容の視点から解説しました。次章以降では、具体的な計画づくりや耐震・断熱の手法などを、より詳しく掘り下げていきます。

フルリフォームを考えていた方でも、内部ハーフスケルトン工法を知ることで、新たな道が開けるかもしれません。どうすれば解体量を半分以下に抑えられるのか、どんな施工手順や設計思想で家を強くできるのか――次に具体的に見ていきましょう。

ここでは「外壁を大きく動かさずにリノベーションを進める」際に関わる法的な背景や、自治体ごとの運用差について掘り下げます。なぜ大がかりな解体をすると“増改築扱い”になり、確認申請が必要になってしまうのか。その結果、建蔽率オーバーやセットバック義務のある物件では減築が求められ、住まいを狭くせざるを得なくなるリスクが高まります。一方で、外壁ラインを変えず、主要構造部の解体量を2分の1未満に抑えられれば確認申請を回避しやすくなります。自治体独自の防火指定や条例があるケースも多いため、事前相談と綿密な計画づくりが欠かせません。ここでは、フルリノベーションでありがちな「解体→確認申請→減築」リスクを避ける方法や、主要構造部・外壁ラインをコントロールするノウハウについて詳しく解説します。

2-1 大規模リフォーム→確認申請→減築リスクの流れ

2-1.1 外壁全面解体で増改築扱いに

「なぜ大規模解体をしたら建蔽率やセットバックの問題が浮上するの?」。こう疑問に思われる方は多いでしょう。実は、現行の建築基準法では、特定の条件に当てはまるリフォーム工事を“増改築扱い”とみなす決まりがあります。増改築として扱われると、建物全体を現行基準に合致させなければならないため、法令を超えた建蔽率(敷地面積に対する建物の建築面積の割合)や容積率を是正するように求められるのです。

木造のフルリノベーションで外壁を一気に外して柱や梁を丸裸にしてしまうと、法的には「主要構造部の過半を解体した」状態と見なされる可能性が高まります。具体的には、既存の屋根形状や外壁ラインを大きく変更したり、構造体を半分以上解体して新たな躯体を組み直したりする施工が該当しがちです。そうなれば、建築確認申請の義務が発生し、図面や構造計算、耐震性・防火性などを役所が審査します。審査で問題があれば、不適合箇所を是正して現行法に合わせるよう指導されるのです。

そして、もしもお住まいが「建蔽率オーバー」状態であれば、確認申請の段階で法定建蔽率の範囲内に収めなければならず、結果的に「減築してください」という要請につながりやすいわけです。たとえば、敷地に対してすでに建物の建築面積が法律の上限を超えている場合、現行法に合致させるには面積を縮小して再申請するしかありません。施主にとっては、「大金をかけてリフォームするのに、居住スペースが狭くなるなんて本末転倒…」という思いを抱く事態ですよね。

しかも建蔽率だけでなく、前面道路の幅員に関連するセットバック義務に抵触しているケースも珍しくありません。「道路幅が狭いため、敷地の一部を後退しろ」というルールです。増改築扱いになると役所から「玄関部分をこのラインまで下げましょう」と指導を受け、減築や玄関位置変更が必要になる可能性があります。

では、外壁全面解体をしなければ増築扱いにならないのか、というと状況次第ですが、“外壁ラインや屋根形状を大きく動かさない”ことで増改築認定を回避しやすくなるのは事実です。建蔽率オーバーやセットバック義務を抱える木造住宅で、どうしてもフルリノベーションをしたい場合は、外壁を全部めくらず“上貼り断熱”などで外装を維持する計画を組み立てるのが効果的といえます。もちろん、床下・天井裏・窓やドア周りなどは必要に応じて部分解体をしますが、建物の外周ライン自体は変えずに済むため、法的に「改築や増築」と判断されるリスクがぐっと下がるのです。

(1) 建築確認を要する工事となり、建蔽率オーバーの場合は減築やセットバックが追加要件になる

ところで、なぜ「建蔽率オーバー」だとすぐに減築命令が出るのでしょうか。それは現行法が、建蔽率や容積率を“都市計画上の安全マージン”として重要視しているからです。日当たりや防災、防火、隣家とのセットバックなど、街づくり全体に関わる要素なので、違反状態を放置できないという役所の立場があります。大規模リフォームで確認申請が提出された時点で「この建物、そもそも現行基準よりオーバーしているね」と発覚すれば、法に合うよう削り直すしか方法がありません。

特に木造住宅は火災や地震のリスクが高いため、建物の外壁ラインや屋根形状を改変するような大規模工事を行う場合、消防法や建築基準法の観点からも厳しく審査されます。「建蔽率を超えているのなら、敷地に余裕を持たせるため削ってください」という結論に至りやすいわけです。実際に築古の木造住宅ほど、現行の建蔽率・容積率とは異なる時代に建てられているケースが多く、いわゆる“既存不適格”と呼ばれる状態であることが珍しくありません。

(2) 外周ラインを維持すれば面積拡大と見なされにくい

一方で、外壁の位置を大きく動かさない工法なら「建物の規模を拡大していない」と見なされるため、確認申請が不要に留まる場合があります。もちろん、屋根形状まで大幅に変えたり、柱梁を大半解体するなど、主要構造部に手を入れ過ぎると増改築扱いになる可能性があります。ただし、上貼り断熱や一部の部分解体だけならば、法的に「大規模模様替え」にまで該当しないと判断されやすい。結果として、施主の大きな悩みである建蔽率やセットバック問題を先送り、もしくは免除できるメリットが生まれます。

これが外壁を全面的に壊すフルスケルトンリフォームと“外壁解体最小限リフォーム”の決定的な違いです。前者は「まるで新築同様」に自由度がある一方で、確認申請義務が生じれば減築せざるを得ないかもしれない。後者は「外周部のレイアウトはあまりいじれない」ものの、法的に増築とは見なされにくく、もとの面積をそのまま保てる期待が高いのです。

2-1.2 既存不適格住宅の扱い

「そもそも既存不適格って何?」。現行法制定後に基準が厳しくなった結果、それ以前に建てられた家が違反状態になっているのが“既存不適格”です。たとえば、当時は許容されていた建蔽率が法改正で引き下げられ、今の基準を満たさない……というのが典型的なパターン。施主からすれば「建てた当時は合法だったのに」と理不尽に感じるかもしれませんが、制度の変化によって古い建物が“不適格”とみなされることは少なくありません。

(1) 法改正後に不適格扱いの住宅は珍しくない

特に昭和の時代に密集地で建てられた木造住宅は、現代の斜線制限や建蔽率、容積率といった条件に抵触しているケースがごく一般的といえるほど。これ自体は合法的に使われ続けている分には問題がありませんが、「いったん大規模リフォームして確認申請を通す際」に問題化します。既存不適格が発覚すれば、法令に適合させるために外壁ラインや屋根を削れ、耐火性能を追加で高めろ、など想定外の指示があり得るのです。

もう一つ厄介なのは、建蔽率だけでなく構造面の不適合が見つかる場合もあること。耐震基準も1981年の新耐震基準やその後の改訂で大きく進化しているため、旧耐震の家をフルリノベするなら現在の耐震等級2〜3相当を求められる可能性があります。補強範囲が広がって解体量が増し、結局は増改築扱いに転じるという悪循環です。

(2) 確認申請で現行基準適合を求められ、追加補強負担が急増する

確認申請で行政の審査を受けると、設計図と現場の照合によって「あれもダメ、これもダメ」と不適合箇所がどんどん浮き彫りになります。耐火性能の不十分な壁、狭すぎる隣棟間隔、道路後退違反……こうした項目が出るたびに「是正案」を求められ、多額の追加費用が発生したり、住まいの形状を大幅変更せざるを得なくなります。建物の四隅を斜めにそぎ落としてセットバックを確保しなければならないとか、屋根の高さを下げるとか、施主にとって頭が痛い話ばかりでしょう。

その結果、「こんなに改築扱いされるならリノベ自体を諦めよう」となるかもしれません。そうしたトラブルを回避するには、外壁ラインを大きく変えないリフォーム計画が有効です。増築や改築に当たらない程度の解体量に留めて、既存不適格を掘り返さず、現行法への適合義務を発動させないようにする――これは言い方は良くないですが、「行政とのバトルを避ける」ための現実的な選択肢なのです。

私自身、500棟を超える木造改修の現場を経験し、何度も施主が「減築を避けるにはどうしたらいい?」と苦悩する場面を見てきました。確かにフル解体すれば設計の自由度は高まりますが、法改正で厳しくなった建蔽率やセットバックへの対応が必須となり、リノベ前より家が小さくなるケースは珍しくないのです。だからこそ「外壁をできるだけ残し、主要構造部の過半を壊さない」という戦略は、既存不適格住宅を救済する切り札になり得るわけです。

2-2 外壁ラインと主要構造部の“解体量”をコントロールする

2-2.1 「2分の1未満解体」で増改築回避

「主要構造部を2分の1以上解体すると改築と見なされるらしいけど、どこからどこまでが“主要構造部”なの?」。これは施主の方がよく抱く疑問です。建築基準法上、“主要構造部”とはおおむね柱・梁・床・屋根、あるいはそれらを支える壁など、建物の骨組みに関わる部分を指します。これら主要構造部を過半数以上解体すれば、行政は“改築”と判断する可能性が高い。逆にいえば、これらを半数未満しか解体しなければ“改築に該当しない”と見なされる余地がある、というのが実務的な考え方です。

もちろん、具体的に“どの柱や梁を外したら何割になるのか”と数値化するのはややこしい作業です。実務では、工務店や設計者が解体範囲を図面に落とし込み、「この柱とこの梁は残す。ここの壁も一部だけ外す」などと事細かに計画立案することが多いです。そのうえで役所の建築指導課に相談し、「これなら増改築扱いにはならないだろう」と判断してもらう――これがベストな流れでしょう。

(1) フルスケルトンに近づかないよう、柱・梁の解体範囲を厳格に管理

よく「耐震補強するなら壁を全部めくっちゃえ」と大工に言われるケースがありますが、全面めくれば当然“主要構造部の大部分が露出”することになり、改築扱いリスクが高まります。では全くめくらなければ耐震補強できない。ここで大切なのは「金物を付けるに必要な範囲だけ内装を解体し、柱や梁自体は極力残す」という方針です。面材を張る箇所も最小限に抑えつつ、必要耐力を確保する――難易度は上がりますが、こうした細かな調整が“2分の1未満解体”を現実的に実行するカギとなります。

さらに外壁側をフル解体しない方法、たとえば上貼り断熱で外部の撤去を避ける工法を選べば、外観が変わりにくく、役所側も増築と判断しづらいでしょう。実際、外壁をほぼ残しつつ内部の耐震補強だけで済むなら、建物規模や外観は変化しないとみなされます。もちろん、内部解体が過剰になれば改築判定されるリスクがゼロではありませんが、外壁ラインをキープしながら主要構造部の“過半”を残して施工するという意識が重要なのです。

(2) 事前に図面と現地調査で施主・施工者・設計者が合意することが重要

「リフォームしたら改築扱いになっちゃったんだけど、最初に聞いていた話と違う!」――これは現場でよくあるトラブル。施工途中で「ここも腐ってる」「こっちの基礎も危ない」と不具合が見つかり、当初の予定より解体範囲が大幅に増えてしまったのです。最終的にフルスケルトンに近い工事になれば役所から「完全に改築ですね」と言われ、建蔽率オーバーの家だと減築指示が出る可能性が一気に高まります。

こうしたリスクを回避するには、契約前の段階で図面と現地調査を丁寧に行い、「どれくらい解体して何を補強するか」を施主・施工者・設計者の三者で合意しておくのが欠かせません。さらに“追加工事”の基準も明確に決め、「想定外の腐食やシロアリ被害が出ても、ここまでなら交換するがこれ以上は契約変更で協議する」といったルールを取り決めることが重要です。そうしなければ、施工者としては“現場を開けてみなければ分からない”部分があるため、気軽に解体を進めてしまう恐れがあるからです。

確かに安全を最優先に考えれば解体範囲を広げて補強すべき箇所をきっちり直したいと思うのが本音でしょう。私自身も500棟以上のリノベ現場を見てきて、「腐った梁は交換するしかない」と判断せざるを得ない場面に何度も直面しました。しかし、そのために増改築扱いになるなら施主の意向に反する結果となりかねません。だからこそ、初期段階の「ここはどこまで壊すか」を皆で認識し、不測の事態が起きたときの対応方針まで共有しておく必要があるのです。

2-2.2 窓サッシ交換や内窓導入で面積拡大を防止

2-2.2.1 大きく外壁を取り払うような改造は避ける

「折角リフォームするなら、この壁面を全部窓にしたい!」――施主側は理想のプランを思い描くかもしれません。しかし、窓を大幅に拡幅するためには外壁をまとめて解体せざるを得ない。そうなると、建物形状を変えるほどの工事となり、増築扱いが発生するリスクが高まります。

また、屋根や軒のラインに近い窓を拡張すると、屋根形状の一部修正が必要になる場合があるのも要注意。外壁と屋根の取り合いは構造的にも大きな影響があるため、行政から「これは建物規模や形状を変更しているのでは?」と疑われかねないのです。

そこで、建蔽率オーバーを回避しながら断熱や採光を改善する手段として、有効なのが“カバー工法”や“内窓設置”です。既存の窓枠を撤去せず、その上から新しい枠を被せるカバー工法なら、壁を大幅に壊す必要がなく、開口部の位置やサイズをほぼ変えずに断熱性能を上げられます。内窓を入れる方法なら外壁自体には手を付けないため、増改築扱いのリスクはさらに低くなり、施工も比較的短期間で可能です。

2-2.2.2 カバー工法や内窓で断熱性能を大きく上げる

窓をまったく動かさずに断熱性を高める方法の一つが“カバー工法”。これは既存サッシの外枠を残し、その内側(または外側)に新しい枠とガラスを取り付ける仕組みです。枠間の隙間に断熱材や防水処理を行い、二重枠構造にすることで気密・断熱性能が向上します。なにより、外壁を大きく切り回す必要がないため、法的には「外周ラインを変えていない」と見なされやすいのが大きなメリットです。

一方、内窓導入はもっと簡便です。室内側に新しいサッシを取り付けて二重窓化するだけなので、外部の解体ゼロで済む場合も多いです。ただし既存窓枠とのクリアランスや、開閉の利便性を確保する工夫が求められます。いずれにせよ、窓を丸ごと拡げたり形状を変えたりせずに高断熱化できるのが両工法の強みといえます。

これらの対策を行うと、夏場の冷房効率や冬場の暖房効率が格段に上がり、省エネ効果は侮れません。また結露抑制にもつながるため、窓周りの腐食やカビを防ぐメリットもあるでしょう。外壁改造を最小限にしながら大きな断熱効果を得るには、カバー工法か内窓導入を検討するのがオススメです。特に既存窓の開口部拡大は増改築扱いリスクを飛躍的に高めるので、建蔽率オーバーを抱えた施主にはなるべく避けていただきたい工事の代表例でもあります。

2-3 自治体差と防火エリア指定

2-3.1 事前相談で認可しやすいプラン設計

「自分の家の地域が防火指定かどうか分からない…、まず何をすべき?」。結論から言うと、まずは自治体の建築指導課などに行って用途地域や防火地域、準防火地域の指定があるかを確かめましょう。一部の都市部では、法22条区域・法23条区域といった微妙な防火制限がかかっているケースもあります。こうした地域では、外壁の改修にあたって防火認定品のサイディングを使うなど、追加のルールが求められるのです。

さらに、自治体によっては独自の条例や要綱を設けている場合があります。たとえば「景観保全条例」や「歴史的地区」の規制で、外観の色や仕上げ材を指定されるケースもあり、事前協議なしで着工したら“違反”とみなされる恐れがあります。特に外壁の上貼り断熱は仕上げのデザインが限定されがちなので、景観条例と衝突するリスクはゼロではありません。施工前に自治体と相談し、必要に応じて書類を用意し、計画を認可してもらいやすい環境を整えることが不可欠です。

(1) 準防火地域なら使用材や施工法に制限がある

もしお住まいが準防火地域(あるいは法22条区域など)に当たるなら、「外装材が防火認定品であること」「軒裏や換気口にも防火措置を講じること」「窓サッシを防火窓にすること」などさまざまな制限がかかります。外壁全面解体なしで上貼り断熱を行う場合でも、“仕上げ材に防火サイディングを使う”など対応が必要となり、コストと施工難易度が上がるのは覚悟しましょう。

たとえばキューワンボードのような防火認定断熱材を外壁に貼ったうえで、胴縁を用いて金属サイディングや防火サイディングを張るのが定番です。EPS断熱材+左官仕上げを使いたい場合も、材料が防火認定を取得しているかどうかを確認しなければなりません。防火認定品でなければ「工法として適合しない」とされ、結局は自治体に申請しても認可されない可能性があります。

(2) 非防火エリアは自由度が高いがEPS施工品質に要注意

一方、非防火地域ではEPS断熱材にメッシュを貼って左官仕上げにするなど、自由度が高い施工がしやすいです。EPS+メッシュ+モルタルや塗り壁という仕上げは、仕上がりの風合いこそ魅力的ですが、施工精度が悪ければひび割れが入ったり、雨水が浸入したりして建物内部を傷める可能性があります。

また非防火地域であっても、まれに「市街化調整区域」で用途や外観に関する独自制限があるケースなども否定できません。こうしたイレギュラーは実際に現場を確認してみなければわからないことが多く、無断で工事を進めると後から「この外壁は条例違反だからやり直してほしい」と役所に言われることも。事前に役所に足を運んで用途地域や条例を確かめ、かつ施工会社と相談するのが最善策です。

2-3.2 法22条区域や独自条例

(1) 軒先、窓、通気口まで防火性能を求められるケース

「準防火地域じゃないのに、窓や軒裏の防火指定があるってどういうこと?」と疑問に思われるかもしれません。法22条区域というのは、実は準防火地域ほど厳しくはないものの、外壁や屋根・軒裏・窓に一定の防火性能を求める中間的な地域です。市街地近くではよく見られ、延焼を抑えるために簡易な防火規定が適用されます。結果として「木製サッシのままではダメ」「軒裏には難燃材を使ってください」といった指導を受ける場合があります。

さらに、一部の自治体は通気口や換気扇フード、雨戸・シャッターについても防火認定品を求める独自ルールを持っていることがあります。このあたりは建築指導課に行って条例集を見せてもらわないと分からないケースが多く、施工会社や設計士が把握していないと後から「追加で防火シャッターを付けなきゃ」となってコスト増になるかもしれません。

(2) 設計士やリフォーム会社に早めに相談して書類準備する

確かな経験を持つ設計士やリフォーム会社に依頼すれば、こうした自治体差・防火区分についての知見も豊富です。特に数百棟を超える木造改修経験がある業者なら「あの自治体はこういう運用をしている」という情報を持っているはず。最初のプラン提案前に「市役所へ事前相談に行きますよ」と動いてくれる業者を選ぶのも、リフォーム成功の鍵といえます。

注意したいのは、書類や資料の作成コストです。自治体への事前相談や防火仕様の図面作成は手間がかかるため、契約前から有償で対応する業者もいます。しかし、後々“知らなかった”では済まされないので、必要な投資だと割り切ったほうがよいでしょう。

いずれにせよ、“確認申請不要”を狙うなら外周ラインを動かさない・主要構造部の解体を2分の1未満に抑える・防火エリアや法22条区域で使う素材や工法をきっちり遵守する――この三つが大きなポイントになります。各種要件を満たして初めて、建蔽率オーバーやセットバックを回避しながら外壁断熱&耐震補強ができる可能性が高まるのです。

以上が第2章の概要です。次章以降では、実際に外壁上貼り断熱を行う際の構造や、2重通気サイディングへの適用可否などに踏み込んで解説していきます。自治体差や防火エリアの指定に振り回されないためにも、法的背景をしっかり理解し、早めの事前相談と計画づくりを進めていきましょう。

ここでは「外壁を全面的に解体せず、既存外壁の上から断熱材を貼り付ける」いわゆる“上貼り断熱工法”の技術的背景と、法的・構造的に適用できるかどうかのチェックポイントを解説します。外壁の通気工法がどうなっているかによっては結露や雨仕舞いの重大リスクが生じるため、特に“2重通気サイディング”には要注意です。また、非防火エリア向けの「EPS+左官仕上げ」と、準防火エリアに用いる「キューワンボード+サイディング」の仕組みを比較しながら、それぞれのメリット・デメリットや施工手順を詳しく紹介します。外壁ラインを変えずに断熱性能を大きく向上させるためには、表面的な仕上げだけでなく、既存壁の状態や防火要件を踏まえた正しい選択が必要になるのです。

3-1 2重通気はNG:既存サイディング通気層の問題

3-1 2重通気はNG:既存サイディング通気層の問題

「今ある外壁がサイディングで、通気層が入っているみたいなんだけど、このまま上貼り断熱ってできるの?」

多くの施主様から、こうした疑問をよくいただきます。確かに、新築でも一般的な“通気工法サイディング”は、外壁裏に空気を流すための通気層が設けられているのが特徴です。ところが、ここに断熱材を外張りしてしまうと通気層が二重になり、冬は冷気が既存通気層を通って室内側に伝わりやすく、夏は逆に熱気が入り込むため、本来の断熱効果を十分に発揮しづらいのです。

3-1.1 既存通気層×外断熱=二重通気の悪影響

まず、外張り断熱とは、既存の外壁表面に新たな断熱材を貼り付け、その上から仕上げ材(左官やサイディングなど)を施工する工法です。いわば「外壁を外側から丸ごと包む」形で断熱するわけですが、既存サイディングの裏側にはもともと内部結露を防ぐための通気層が敷設されています。ここで外断熱を追加すると、新旧両方の空気層が生まれ、壁の外側と内側で冷気や熱気、湿気が行き来する複雑な状態――いわゆる“二重通気”に陥ってしまうのです。

こうなると冬場は、せっかく新しい断熱材を貼っても、既存の通気層を通って冷たい外気が進入しがちで、期待したほど室内は暖まりません。夏場も同様で、外壁外側で断熱をしているつもりでも、通気層から熱い空気が回り込んでしまい、壁体内の熱を十分に遮断できなくなるリスクが高い。さらに空気流路が二重になることで、雨仕舞いが難しくなったり、壁内に想定外の湿気がたまったりする可能性も高まります。

3-1.2 実質的には推奨できない工事で、改修後のトラブル事例も

「それでも、高度な施工技術で二重通気をうまく管理すれば、外張り断熱は不可能ではないのでは?」と感じる方もいるでしょう。理論的には、二重通気を緻密に制御できる設計手法があるかもしれません。しかし、実際のリフォーム現場では、それを実現できる業者はごくわずかです。新築とは異なり、既存の構造・開口部・通気層の状態はまちまちですし、古いサイディングの劣化状態によっては雨仕舞いを再構築するのが非常に困難になります。

また、短期的には問題なく見えても、台風など異常気象時や経年変化によって思わぬルートで冷気や熱気、雨水が入り込む例が後を絶ちません。サイディング継ぎ目・胴縁周りの処理やシーリングの劣化など、わずかな施工ミスで外壁内部に空気や水が滞留し、壁体内結露や木材腐食を招く――このような失敗事例を何度も見てきました。だからこそ私は、「既存の通気工法サイディングを残したままの外張り断熱は避けたほうが無難」と強調しています。

通気層がないモルタル外壁や、ALCパネルなどであれば上貼り断熱がスムーズに行えるケースもあります。しかし、通気工法サイディングそのものが残っている限り、二重通気による断熱効果の低下や雨仕舞い上のリスクが高すぎるのです。もしどうしても外断熱を導入したい場合は、思い切ってサイディングを全面撤去するか、あるいは内断熱強化に切り替えるなど、プランを再検討することをおすすめします。

3-2 非防火エリア向け:EPS+メッシュ+左官仕上げ

「外貼り断熱といえばEPSを貼って、その上からメッシュ+モルタル・塗装仕上げ……というイメージがありますが、どんな手順ですか?」

非防火地域の木造住宅なら、EPS(発泡ポリスチレン)を外壁全面に張り、左官工法で仕上げる方法がよく採用されます。柔らかい独特のデザインや塗り壁ならではの雰囲気を楽しめるのが魅力です。

3-2.1 EPS断熱パネルを貼る施工手順

(1) 下地補修→防水シート→EPS接着→メッシュ埋込み→塗装・左官

まずは簡単な流れを見てみましょう。既存外壁に大きなダメージがないかを確認し、ひび割れやクラックがあれば下地補修を行います。そのうえで防水シートを新しく張り、EPS断熱パネルを外壁に“接着”または“アンカー固定”していく形です。EPSは大きなボード状で、密度や厚みもさまざまな選択肢があります。適切な厚みを選ぶことで、断熱等級6(Ua値0.46程度)を目指すことも十分可能です。

EPSを全面に張り終えたら、表面にメッシュ(ガラス繊維など)を埋め込む下地材を塗りつけ、そこから仕上げ塗装へ進みます。メッシュの目的はクラックを防ぐこと。角部や開口部にはコーナーメッシュを貼り、ひび割れしやすい部分を補強するのがポイントです。そして最後に左官仕上げか塗装仕上げを施し、意匠的にも新築同様のきれいな外観に仕上げるわけですね。

(2) クラック対策としてコーナーメッシュや補強材が必須

この湿式工法が人気の理由の一つは、自由度の高いテクスチャーやカラーバリエーションでしょう。モルタル調にしてヨーロピアンな雰囲気を出したり、スタッコ仕上げで高級感を演出したりと、建物の個性を出しやすいのがメリットです。しかし、塗り壁仕上げは下地施工が甘いとクラック(ひび割れ)を生じやすいという弱点がつきまといます。特に、建物が地震や経年で動く木造住宅では、窓角や出隅・入隅に力が集中しがち。ここをメッシュやコーナーテープで補強しないまま仕上げると、数年で亀裂が入ってしまうことは珍しくありません。

「EPS断熱材の継ぎ目をどう処理するか」「外壁の本来の伸縮をどこで吸収するか」など、細かなディテールに気をつけなければなりません。私が監修した現場でも、EPS同士のつなぎ目でほんの少し段差があったり、アンカーがしっかり固定されていなかったりするだけで後々割れが広がった事例があります。信頼できる左官職人が高い技術で丁寧に仕上げることが、この工法の成功に欠かせない条件なのです。

3-2.2 湿式工法のメリット・デメリット

(1) デザイン性が高く、自然な意匠を演出できる

大規模リフォームをする施主の中には、「どうせなら外観をガラッと変えたい」と望む方も多いでしょう。EPS+左官仕上げは、“無機質なサイディング”とは一味違うテクスチャーやカラーパターンが実現しやすいです。曲線的なデザインやコテむらを活かしたスタイルなど、ハウスメーカー標準のサイディングには出せない風合いを表現できるのが大きな魅力といえます。さらに、EPSの断熱性能を組み合わせれば、室内環境も改善できる。建蔽率オーバーなどの法的リスクを回避しながら、見た目も個性的に仕上げたい方にはピッタリでしょう。

(2) 施工管理が甘いとひび割れ・雨漏りが発生しやすい

一方で、湿式工法は“職人の腕”にかなり左右されるのが事実です。単純にEPSを貼って塗ればいいというものではなく、継ぎ目処理・メッシュ埋め込み・コーナー補強・防水材の重ね代など、多くの工程を丹念にこなす必要があります。少しでも甘い箇所があると、建物の動きに応じてクラックが生じ、雨水が入り込んでしまうおそれが高いのです。

また、EPS自体は燃えにくい加工を施したものでも高熱には弱く、万が一の火災時に溶解するリスクがあります。非防火地域だから法的には問題なくても、「隣家が近いエリア」では防火性能にもある程度配慮したいところ。EPS工法を選ぶなら、施工会社の実績や保証内容をよく確認し、どんなメッシュ・どの程度の厚みで仕上げるかをしっかり打ち合わせすることが欠かせません。

3-3 準防火エリア向け:キューワンボード+通気胴縁+サイディング

「うちは準防火地域なんだけど、EPSの左官仕上げじゃダメなの?」

そう感じる施主様は少なくありません。準防火地域や法22条区域など、防火上の規制が及ぶ場所では、外壁素材や施工法に防火認定品を使用する義務がある場合があります。そうしたエリアでは、キューワンボードのような耐火断熱材と、防火サイディングを組み合わせるやり方が一般的です。

3-3.1 防火対応の断熱材(キューワンボード)

(1) 耐火性能と断熱性能を両立し、防火認定品として使用

キューワンボードなどは、高い断熱性能と一定の耐火性能を兼ね備えた断熱材です。メーカーによっては防火認定を取得しており、外壁材との組み合わせで準防火地域の外装にも使用が認められています。EPSと違って炎で溶けにくい処方がなされており、火災時の燃え広がりを抑える役割を期待できます。

具体的な施工手順は、まず既存外壁の上からキューワンボードを貼り、その表面に胴縁を渡して通気層を確保し、さらに防火サイディングや金属サイディングを張る形です。胴縁を介して通気を取りつつも、断熱材自体が難燃性能を有しているため、火事の際にも外壁が火源になりにくいというわけです。このように法規制が厳しい都市部や、隣家との距離が極めて近いエリアでは、キューワンボードが重宝されます。

(2) 胴縁を用いて通気スペースを確保し、サイディングを張る

なぜ通気層が必要なのかというと、防火サイディングやガルバリウム鋼板を直貼りすると内部結露を起こしやすいからです。胴縁を打って裏側に通気の隙間を設けることで、外壁内にこもった水蒸気を排出し、壁体内の湿気トラブルを減らせます。いわば「通気工法のサイディングを新たに重ね貼りする」という発想と似ていますが、ここでいう“通気”は新しい仕上げサイディング側の通気層で、既存外壁の通気層とは分離されるため、二重通気にはなりません。大事なのは、旧外壁の状態と新設サイディングの通気層が混在しないように設計すること。だからこそ、既存が通気サイディングの場合に外断熱を重ねるのは難しいわけです。

3-3.2 開口部や軒裏も防火ルールを遵守

(1) 防火サッシや網入りガラス、シャッターなどで対応

準防火地域では壁面だけでなく、窓・ドアなどの開口部に関しても防火仕様を求められる場合があります。「屋外から火が回ってきた時に、窓から炎が侵入しないか」という観点で、防火サッシ・網入りガラス・防火戸を備える必要があるのです。たとえばガラスは網入りか複層ガラスの耐火仕様にし、シャッターや雨戸も認定品を使わなければならないケースがある。外壁を新しくしても、窓が普通のアルミサッシでは規定を満たさず、後から役所に「これでは防火認定にならない」と言われかねません。

(2) 軒裏の防火仕様を見落とさないように設計が必要

さらに見落としがちなのが“軒天”や“破風・鼻隠し”などの外装部です。準防火エリアでは軒裏材にも不燃・準不燃の指定があり、換気口や通気ガラリにも防火ダンパー付きの商品を使わないといけない場合があります。もし施主や施工会社が「外壁だけ替えればOK」と安易に考えていると、工事完了後に検査を受けて不合格になる恐れがあるので要注意。だからこそ、設計者が初期段階から防火要件を盛り込んだ図面を作成し、軒裏や開口部、換気フードまで防火対応する必要があるのです。

私の経験上、施主は意匠デザインや断熱性能に目が行きがちですが、防火地域(や準防火地域)のルールを軽視すると後々大きな追加費用を請求されることがあります。サイディングの防火認定だけでなく、窓・軒天・換気口など細部に至るまで要求を満たさないと建築審査を通過しません。「建蔽率オーバーは回避したのに、防火検査でつまずいた」――そんな残念な事態を避けるためにも、建築会社や設計士と打ち合わせを入念に行いましょう。

(以上でここでの解説は終了です。ここで示した通り、既存外壁に通気層がある場合は外貼り断熱がほぼ不可能と考えられ、全面解体を検討するか、内側断熱に切り替える必要があります。逆に、通気層のないモルタルやALCなどの外壁なら、EPS+左官仕上げ(非防火)もしくはキューワンボード+サイディング(準防火)といった方法で断熱改修が可能です。いずれも雨仕舞いと施工精度が成功の鍵であり、さらに準防火地域では軒裏や開口部まで含めた防火仕様に対応しなければならない点は押さえておきましょう。)

ここでは、床・天井・窓といった「外壁以外の主要断熱ポイント」をどのように強化し、住まい全体の快適性を高めるかを解説します。外壁を上貼り断熱しても、床下や天井裏からの熱損失が大きいと断熱効果は半減します。さらに、窓の断熱性能が追いついていなければ、家の寒暖差や結露リスクは解消されません。本章では、床断熱・天井断熱・サッシ交換や内窓導入などの方法を、それぞれの工事手順や注意点と合わせて具体的に取り上げます。解体量を最小限に抑えながらも効果を最大化するためのノウハウに注目してください。

4.1 最下階の床断熱:部分解体で施工する方法

ここでの概要:

床からの冷気と湿気を防ぐことは、家全体の断熱性と耐久性を大きく左右します。とくに1階床が冷え込みやすい築古住宅では、床断熱の改修効果は絶大です。ただし、床下空間の高さや配管・土台の状況によっては、“床をめくらずに断熱材を押し込む”工法だけでは不足するケースが少なくありません。本セクションでは、床解体と断熱材敷き込みの実際、シロアリや配管老朽化の点検といった付随作業まで含め、具体的な施工ポイントを述べます。

4.1.1 床をめくらずに断熱材を押し込む難しさ

「床下から断熱材を押し込むと簡単に終わるんでしょう?」と考える施主様は多いかもしれません。しかし、実際に500棟以上の木造リノベを経験してきた私から見ても、床を完全にめくらずに断熱処理を行うのは想像以上にハードルが高いです。

たとえば床下にある程度のスペースが確保されていて、人が潜り込んで作業ができるなら、“押し込み”工法を選択できる可能性があります。押し込み工法では、既存の床板をそのまま残し、床下からグラスウールやポリスチレンフォームなどの断熱材をはめ込む形です。断熱材を支えるための受け材やネットを取り付けたり、必要に応じて気密テープで隙間をふさいだりするわけですが、床下高が十分でないと職人が動きにくく、完成度にムラが出るリスクがあります。

また、“床をめくらずに”といっても、点検口や床下ハッチを事前に増設する必要が出てきます。わずかなハッチから体をねじ込んで広範囲を施工するのは時間も手間もかかり、どうしても見落としが発生しやすい。たとえば床下の端や配管が入り組んだ場所、基礎立ち上がりの周辺などは、断熱材がきちんと密着しないまま放置されてしまうケースも起こりがちです。隙間が出てしまっては断熱は絵に描いた餅となってしまうため、本末転倒です。

さらに床下作業では、シロアリや腐朽菌の被害を確認しようとしても、狭いスペースだと視野が限られます。大きな被害を見落としてしまい、後に床の一部が抜けるなどの重大トラブルが発生する可能性も否めません。押し込み工法には“床を解体しない”メリットがある一方で、完成度の高い断熱施工と劣化調査を両立するのはなかなか難しいのが実情なのです。

実際、私が携わった案件でも、当初は「床下だけから断熱材を詰めて済ませたい」というご要望があったものの、いざ点検口を増設して覗いてみたら設備配管が老朽化していたり、土台や大引きが一部劣化していたりと、想定外の問題が複数見つかりました。結局、そのままでは安全とは言えず、床板を一旦めくって交換や補修を行う流れに変更したのです。

床をめくらない施工が理想に近いシナリオではありますが、現実的に合うかどうかは現場次第、かつ床下を詳細に調査しないと分からない面が大きい。特に築年数の経った木造住宅だと、床下通気口の位置やサイズもまちまちで、既存配管の経路次第で作業効率が激変します。押し込みで無理を通すよりも、部分的な解体を選ぶことで施工の品質も工期管理もはるかにスムーズになるケースは少なくありません。

総じて言えるのは、“床をめくらずに断熱材を押し込む”のは最小限の解体で済むという利点がある一方で、施工品質や劣化発見の観点からはリスクが高いということです。家全体のリノベーションを検討しているなら、費用と手間のバランスを勘案しつつ、部分的に床を開けてでも基礎や土台の状態をしっかり把握するほうが、長期的には安心だと私は考えています。

4.1.2 冷気・湿気対策+設備更新

床断熱の最大のメリットは「底冷え」の軽減ですが、その過程で“湿気対策”と“設備更新”も同時に行えるのが大きなポイントです。とくに1階部分は床下に湿気がたまりやすく、基礎や土台にダメージを与えている場合もあります。断熱リフォームを機に床をめくれば、そのタイミングでシロアリ対策や土台の補修、給排水管の老朽化チェックなど、さまざまな“インフラ整備”を一挙に進めることが可能です。

まず冷気対策。たとえば冬場、1階のフローリングがやたら冷たく、暖房をつけても足元だけ冷えるという状態は、床下からの冷気侵入が大きく影響しています。ここに気泡状の断熱材(ポリスチレンフォームなど)を適切に敷き詰め気密シートを張れば、床面温度を数℃上げられるだけでなく、部屋全体の暖気が逃げにくくなります。結果、暖房効率が上がり、光熱費削減にもつながるわけです。

次に湿気対策。床下には外気が流れ込むため、夏場は地面からの水蒸気が上がってきてカビや腐朽を招きやすい。断熱工事の際に防湿シートを敷く、あるいは基礎立ち上がり部を点検してヒビや隙間を塞ぐなどの処置を施すことで、湿気や水の侵入を抑えられます。もし防湿コンクリートを打てる予算とスペースがあれば、より高い耐久性が得られるでしょう。

さらに設備更新。築古の木造戸建ての場合、給排水管が床下を走っているケースが多いのですが、経年劣化で腐食・亀裂が生じていると、水漏れや詰まりなどが起こりがちです。床を開けた機会に配管を新しく取り替えておけば、今後数十年は安心して使用できます。温水暖房配管や床暖房を新設する際も、床解体が前提になるので一石二鳥です。

こうした複合的なメリットを考えると、床断熱工事は「単に床が冷たいから断熱材を入れる」という発想を超えて、家の健康診断やインフラの一新を同時に進めるチャンスと捉えるべきです。費用面では決して安くはありませんが、実は外壁の上貼り断熱だけでは解消しきれない底冷え問題を根本から断ち切るなら、床側からのアプローチが不可欠といえます。しかも、床下の点検口や配管類をまとめてメンテナンスできるなら、将来のトラブルリスクもぐっと減らせるでしょう。

ただし、注意点もあります。床断熱を施工する際、床高や土台レベルの誤差が激しいと、断熱材をはめ込むだけでは隙間ができてしまい、十分な気密・断熱効果が得られないことも。そこを放置すると逆に結露が生じ、木材を傷めるリスクが上がります。施工会社との打ち合わせで、断熱材の種類(硬質ウレタンフォームなど)や固定方法、防湿処理の手順などをしっかり確認しておくことが大切です。

総じて、床断熱は手間もコストもかかりますが、それ以上に冬の快適性向上や結露防止、設備更新による安心感など、多岐にわたる効果を発揮します。外壁断熱と組み合わせる場合でも、下からの冷気がシャットアウトできなければ“家の保温力”は格段に落ちますので、「床断熱をやるかどうか」は常に前向きに検討すべきポイントと言えるでしょう。

4.2 最上階天井の断熱:一部開口と点検口活用

ここでの概要:

屋根面の断熱をどうするかは、住まいの熱環境を左右する要素の一つです。とくに夏場、屋根から伝わる強烈な太陽熱を遮断できないと、2階やロフト部分の室温が上がりやすく、エアコンの効きも悪くなります。一方、冬には暖気が天井裏から逃げやすく、結露リスクも無視できません。ここでは、全面的に屋根をめくらずとも、天井側の一部開口を利用して断熱材を充填する方法、さらに小屋裏換気やダクト経路との取り合いについて詳述します。

4.2.1 天井裏断熱材の充填手順

「屋根を丸ごと張り替えずに、天井だけ開けて断熱を入れたいんだけど、本当にそれで大丈夫?」こうした問いはよく耳にします。結論から言うと、正しい手順と適切な材料選定を行えば、屋根全面解体をしなくても天井裏断熱の効果は十分に得られます。新築でいう“天井断熱工法”と同じように、最上階の天井面から断熱材を敷き込むやり方です。

まずは天井の一部を開口し、点検口を設置します。人が入れるほど大きな点検口があると理想ですが、最低限、断熱材や道具を搬入できるサイズは必要です。そこから職人が天井裏に入り込み、既存の屋根下地や小屋裏の状態を確認。もし雨漏り痕があれば防水補修が先決です。その後、グラスウールやセルロースファイバーなど、物件に合った断熱材を選んで敷き詰めていきます。

このとき注意したいのが、防湿処理と気密処理です。たとえばグラスウールを天井側から並べていく場合、室内側との間に防湿シートや気密シートを張り、湿気が壁体内や小屋裏に過剰に流れ込まないようにする工夫が必要となります。セルロースファイバー吹き込み工法も同様で、吹き込む前に天井裏の隙間や電気配線周りのシールを徹底しないと、結露やカビの原因になりかねません。

一方、断熱材の厚みや種類によっては梁や小屋組みとの取り合いが発生し、想定どおりに隙間なく施工できないケースも出てきます。こうした部分を安易に見逃すと、断熱欠損が生じやすく、そこだけ外気温の影響を受けてしまう。寒い時期に一部分だけ結露が起きてしまったり、夏に熱が集中しやすい“ホットスポット”になったりするのです。実際の施工現場では、断熱材のカットやシールを綿密に行い、梁との隙間を最小限に抑えることが重要になります。

さらに屋根の形状(切妻・寄棟・片流れなど)や小屋裏スペースの有無によっても最適な施工方法は変わります。もし屋根勾配が急で小屋裏にほとんど人が入れない場合は、部分解体や外部からのアプローチを検討することも視野に入れなければなりません。逆に屋根裏が広く、収納スペースとして活用したい場合は、床仕上げを入れ、屋根面断熱と合わせた二重断熱方式を狙うのも一案です。

施工完了後、点検口を適切な場所に残しておくと、今後のメンテナンスやダクト追加工事がスムーズに行えます。これも大規模リフォームならではのメリットと言えるでしょう。屋根全面を解体するほどの負担をかけずに、天井断熱で熱の侵入を抑え、冬は暖気を逃がさない。そこに適切な防湿・気密処理を組み合わせれば、2階やロフトの居住性は大きく向上します。

4.2.2 小屋裏換気やダクト経路との兼ね合い

天井断熱を行う際、忘れてはならないのが“小屋裏換気”や“ダクト配管”との相互作用です。よくある質問として、「小屋裏換気口があるんですが、そこを塞いだほうがいいんでしょうか?」というものがあります。これは断熱材の位置によって異なりますが、基本的には小屋裏(屋根裏)を通気する仕組みと天井断熱は両立させることが可能です。

たとえば屋根面換気口から外気が入り、棟換気や妻換気から排気する仕組みが既に備わっている場合、天井側で断熱層をつくってもその通気を阻害しないよう留意する必要があります。断熱材を小屋裏空間に敷き詰めるだけでなく、換気経路を確保しなければ、夏場に小屋裏が過熱して室内に熱が伝わりやすくなったり、湿気が滞留して結露したりするリスクが高まるのです。したがって、換気口近辺に断熱材を詰めすぎてしまうのはNGです。

注意したいのは“気密”と“換気”のバランスです。断熱性能を高めるほど気密性が上がり、室内の空気が外部に逃げにくくなります。これは省エネや室内環境の安定にプラスですが、適切な換気計画がないと逆に室内の湿気がこもりやすくなる。特に天井裏断熱の場合、小屋裏は室外に近い環境となり、湿気や熱が壁内に潜り込むと結露トラブルにつながりかねません。熱交換型換気システムを導入している住宅では、空調ダクトが冷暖房の経路を兼ねることもあり、その配管処理をどうするかを含めてトータルで設計することが大切です。

実際の施工現場を振り返ると、小屋裏換気を追加で設置するケースもありました。「以前は特に換気を意識していなかったけれど、夏の小屋裏の温度上昇が激しい」という声に応え、軒裏や妻壁に換気口を増やし、熱気を効率的に排出するように改修するのです。こうした改修をする際にも、天井断熱材のレイアウトや防水・防湿処理と干渉しないよう配慮する必要があり、複数の工事をまとめて検討しなければ仕上がりに不整合が生じます。

まとめると、天井断熱工事では「断熱材を一部開口部から入れるだけ」で終わりではありません。全体最適を図らなければトラブルの種が増えるだけです。短期的には費用を抑えるために最低限の施工で済ませたい場合もあるかもしれませんが、将来的なメンテナンス性や室内環境を考慮すれば、多少の手間とコストをかけてでも換気・配管・点検の導線を整えることが賢明な選択といえるでしょう。

4.3 断熱サッシ導入とカバー工法・内窓の選び

ここでの概要:

外壁や床・天井をいくら断熱しても、窓からの熱の出入りを軽視すると断熱効果は大幅に落ちます。とくに築古木造住宅では、アルミ単板ガラスサッシが使われているケースが多く、冬の放熱・夏の放熱量が想像以上に大きいのです。そこで最後に、サッシ交換や内窓設置など“窓周りの断熱強化策”について取り上げます。外壁を大きく壊さないカバー工法や、内窓を追加するだけで劇的に性能アップさせる方法など、それぞれの利点と欠点を整理しましょう。

4.3.1 外壁を大きく壊さず窓性能を上げる

「サッシを断熱性能の高いものに変えたいけど、あまり壁を壊したくないんです……。」多くの施主様が抱える悩みですが、近年普及している“カバー工法”がこうしたニーズに応えてくれます。カバー工法とは、既存の窓枠を残したまま、その内側に新しい窓枠をかぶせるように取り付ける手法で、既存外壁を大々的に解体しなくても済むのが特長です。

カバー工法の手順は大まかに言うと、まず既存サッシの障子やガラスを撤去し、枠だけを残します。そこへ新しい枠を重ねる形で固定し、新サッシをはめ込むわけです。外部側の外壁をほんのわずかだけ切り回す(サイディングやモルタルを少しだけ剥がす)程度で済むので、外壁の復旧も最小限。工期は1〜2日程度で完了するケースも多く、住みながらの工事に向いていると言えます。

一方、「窓をいじらず、内窓を付けるだけではダメなんでしょうか?」という疑問もよく耳にします。二重窓として内窓を追加する方法は、外壁をまったく触らないで済むのでさらに手軽ですが、窓枠のスペースを多少犠牲にし、室内側にもう一枚窓をつける形になり、開閉がやや煩わしくなる可能性があります。その代わり、断熱効果や防音効果は劇的に上がるのがメリットです。特に、寝室やリビングなど騒音・室温が気になる部屋には非常に有効な手段といえるでしょう。

窓の性能向上は、冬の冷気侵入を抑えるだけでなく、夏の冷房効率を大きく高めてくれます。ガラスがLow-E複層ガラスやトリプルガラスになると、室内側の表面温度が安定し、結露の発生を大幅に減らせますし、カーテン付近が冷えないので体感温度もアップしやすい。さらに、防音性能が上がることで交通量の多い道路沿いや隣家との距離が近い環境でも静かな室内を実現しやすくなります。

ただし、カバー工法にも注意点はあります。既存枠がアルミ単板で大きく歪んでいたり、雨仕舞いが悪くて枠内部に腐食やサビが進んでいる場合は、新枠を重ねること自体がリスクとなります。こうしたケースでは外壁や下地をある程度解体し、根本的にサッシを入れ替えるフルサッシ交換を検討すべきかもしれません。カバー工法はあくまでも「既存枠がまだ健全で、外壁を大きく切りたくない」という要望にマッチした工法なのです。

4.3.2 フルサッシ入れ替えの利点・欠点

「それなら、いっそフルサッシを全部交換してしまったほうがスッキリしそうだけど?」と考える方も少なくありません。フルサッシ入れ替えとは、既存の窓枠ごとすべて撤去し、新規の高性能サッシを取り付ける方法です。確かに、窓開口部を全面的に見直すことで断熱性能・気密性能が飛躍的に高まり、見た目も一新されるメリットがあります。窓台やサッシ周りの木部が腐食している場合も根本的に修繕できるため、長期的には安心と言えるでしょう。

しかし、フルサッシ入れ替えには外壁の復旧工事がほぼ不可避という点を押さえておく必要があります。サッシと外壁の取り合い部分を大きく解体するため、外壁材(モルタル・サイディングなど)を新しく貼り直したり、補修塗装を施したりする工程が追加されるわけです。これが工期と費用を押し上げる大きな要因になり、住みながらの施工も厳しくなります。

さらに、窓のサイズや位置を変える場合は“増改築扱い”になるリスクも考慮しなければいけません。建築基準法上、開口部の移動を含む大きな変更をすると50%以上外壁を解体することになり、構造や防火性能に影響が出るとみなされ、確認申請が必要になる可能性があります。建蔽率オーバー物件の場合、確認申請を避けるためにサッシ入れ替えの範囲や方法を制限せざるを得ないことも。こういった法的なハードルを越えるには、自治体や設計士との事前打ち合わせが必須です。

また、フルサッシ交換で窓をより大きく拡幅したいというケースもあるでしょう。「明るいリビングにしたい」とか「採光を取り入れる窓を増やしたい」という発想ですね。しかし、壁量が減ることによって耐震性能が下がる懸念があるので、別途耐震補強を検討する必要が出てきます。特に1階の壁量を削ると、上部構造評点が1.0未満に落ち込む可能性もあり、局所的に面材や金物を追加するなどの対策を講じないと構造的に不安定になるリスクがあるのです。

総合的に見ると、フルサッシ入れ替えは断熱・防音・デザイン面でのメリットが大きい一方、外壁復旧や法的手続き、耐震面への影響など多くの課題も伴います。「予算が潤沢で、外観も室内も一気にグレードアップしたい」「外壁もいずれ全面改修する予定がある」という方には有力な選択肢になるでしょう。しかし、確認申請不要で外壁解体を最小限に抑えたい、という今回のテーマとは相性が悪いケースも珍しくありません。結果的に、カバー工法または内窓追加のほうがベターな落としどころになる場合が多いといえます。

いずれにしても、“窓断熱をどう強化するか”は、外壁や床・天井の断熱と同じくらい重要なポイントです。窓からの熱の出入りを軽視すれば全体の省エネ・快適性は半減する。逆に窓周りをしっかり抑えると、家の断熱性能をワンランク上げることができます。費用対効果や工期、法的リスクを踏まえて、最適なサッシ改修手法を見つけていただければと思います。

外壁を大幅に解体せずに上貼り断熱を進める場合でも、実は室内側──とりわけ1階部分の壁解体は必要になるケースが多いのです。なぜなら、耐震補強を同時に行う場合、壁の内部に金物や面材を入れるための“部分スケルトン”作業が避けられません。ここを見落としていると、「外壁は壊さなくてもいいのに、中はけっこう解体が必要なのね……」と、施主様の想定以上にコストと工期が膨らむことがあります。

ここでは、そうした内部解体の現実や、間仕切り変更をどこまで抑えつつ補強バランスを確保するか、そして外貼り断熱と内部耐震をどう段取りするかを詳しく解説します。せっかく建蔽率オーバーやセットバック義務を回避できても、1階の壁や床を大規模に解体するのであれば“気軽さ”は限られるのが実情。とはいえ、施工途中の写真記録や保険対応などを踏まえてしっかり計画すれば、住まいの安全性と快適性を一挙に底上げできるチャンスでもあります。各セクションを読んでいただくことで、「外壁は解体しないけれど、内部はある程度やむを得ない」という視点と、「工事後の安心感や資産価値は得られる」というメリットの両面をご理解いただけるはずです。

5.1 1階中心に壁をめくる現実:そこまで“気軽”ではない

5.1.1 解体しないと耐震補強は難しい

「外壁を大規模に解体しなくていいなら、室内もそんなに壊さずに済む?」──多くの施主様がこう考えがちです。しかし、耐震補強と断熱強化を同時に進める場合、1階部分を中心とした“内部の部分スケルトン”はほぼ必須となります。なぜなら、耐震補強には筋かいや面材、あるいは柱脚・柱頭金物の取り付けが必要であり、そのためには壁の下地を露出させる必要があるからです。

一見、「壁の中に金物を入れるだけなら小さな点検口を開ければいいのでは?」と感じる方もいます。でも実際には、耐震補強をするエリアは“壁量バランス”に基づいて複数箇所に及ぶうえ、内部の下地材や胴縁を検査してからでないと金物を正しく設置できません。そのため、壁の中をしっかり露出し、腐食やシロアリ被害などを点検しつつ補強箇所を確定していくプロセスが不可欠となります。

さらに、築30年以上の古い物件では、図面どおりに柱が入っていないことや、かつての増改築で筋かいを外したままになっている場合もあります。そうした“予想外”の構造状態を把握するためにも、解体前の現地調査と開口部検査が大事。もし壁内部の状態を確認しないまま金物を追加しても、抜けている柱や下地が腐食していたら効果が半減してしまう恐れがあるのです。

ここで注意したいのは、たとえ外壁ラインを温存していても、内部の解体範囲が柱を抜く箇所が増え想定より広がると「2分の1未満解体」の線引きに抵触するリスクがある点。耐震補強が目的だからといって安易に壁をめくりすぎると、結果的に大規模改修扱いになり、確認申請が必要になる可能性もあるのです。実際、ハイウィル株式会社(私が代表を務める会社)でも、解体量を管理するシステムを導入して、図面と現場状況を常に突き合わせながら作業を進めています。

もうひとつ、解体工事中に床下や柱脚部分を見てみると、土台が腐食していたり、基礎周りにひび割れが見つかったりと、追加補修が必要な事例も珍しくありません。こうなると当然、費用と工期が増すという現実があります。「外壁は大丈夫だけど、内側は想定外に壊すことになるかもしれない」という認識を事前に持っておけば、予算オーバーやスケジュールの大幅変更を避けやすくなるでしょう。

要するに、「外壁を壊さない=全面解体を回避できる」というメリットはあるものの、耐震補強のための“内部解体ゼロ”はほぼ不可能に近い、というのが実情です。裏を返せば、この壁解体のプロセスを有効に活かし、断熱材の充填や配線・配管の更新、さらには新設耐力壁の配置など、住まい全体を底上げするチャンスと捉えることが大切になるでしょう。

5.1.2 面材補強と金物による耐震等級2〜3

耐震補強の具体的な方法としては、筋かいや面材補強、そして柱脚・柱頭金物の追加が挙げられます。とりわけ面材補強は、現在の耐震リフォームの主流であり、N値計算や壁量計算に基づき、既存の外周壁や内部間仕切りに構造用合板・パネル(ノボパンなど)を張って耐力壁を増やす形です。

一般的に、耐震等級2を目指す場合は必要壁量を評点1.0程度まで引き上げればよいとされていますが、昨今のリノベーションではあえて耐震等級3(評点1.5以上)を視野に入れる施主様が増えています。これは地震の多い日本で、家族の安全と資産価値を考えれば妥当な判断と言えます。そのためには1階だけでなく2階の床剛性や接合部補強も検討が必要ですが、まずは1階に集中して補強を行うだけでも大きな効果が得られます。

なお、面材補強をする際の注意点としては、既存の柱や梁がどの程度健全か、基礎の状態はどうかを見極めながら行わなければならないこと。基礎が無筋(鉄筋の入っていないコンクリート)だったり、クラックが広範囲に走っているケースでは、部分的に基礎を増打ちしたり、抱き合わせ基礎で補強する必要も出てきます。その際、耐震補強工事と床下断熱・給排水更新などをセットにすれば、一度の解体で済むため効率的です。

さらに金物補強については、柱脚金物を追加するだけでも上下階の引き抜き力を分散でき、耐震性能が向上します。柱頭金物(梁との接合部)の補強は大きな間取り変更をせずに取り組めるため、意外と施工性が良いという利点もあります。ただし、既存の梁や土台の寸法誤差が大きい木造住宅だと、現場合わせの加工が欠かせません。だからこそ、解体後の現場チェックを綿密に行う職人の技術が大きくモノを言うのです。

総じて言えるのは、面材と金物を使いこなせば、大掛かりな構造変更を伴わなくても耐震等級2〜3相当まで近づけることが十分可能だということ。ハイウィル株式会社でも「外壁をほぼ残したままなのに、床下から基礎を補強し、壁面材を追加して耐震評点1.5を達成した」実例があります。もちろん工期や費用はそれなりにかかりますが、解体量を2分の1未満に抑えることで増改築扱いを回避しながら、高い安心感を得ることができるのです。

5.2 間仕切り変更を抑えつつ補強バランスを確保

5.2.1 LDK化で壁を抜きすぎると壁量不足に

「せっかくリノベーションするなら、1階を広々としたLDKにしたい」という施主様も少なくありません。しかし、特に耐震補強を同時に行う場合、やみくもに壁を取り払うと“壁量不足”に陥るリスクがあります。耐震等級を上げるには、N値算定上の必要壁量を満たすだけでなく、バランス良く配置することが肝心です。

実際、1階の大空間化は間取り上の魅力が大きいものの、構造的には「支えとなる壁が減る」という大きなデメリットを伴います。筋かいや面材を入れたい壁がそもそも少なくなってしまうからです。そこで、2階をLDKにするプランや、1階の一部だけを大空間にしてキッチン周辺には壁を残すプランなど、さまざまな折衷案を検討する必要が出てきます。

もちろん、壁量を確保しつつ開放感を出すには、集中的に柱や筋かいをまとめる“耐力壁ユニット”を作って大空間側は梁を補強するなどの手段も考えられます。ただし、それだけ工事の難易度も上がるため、コストや工期も増加傾向となります。よくある誤解として、「リノベで壁を抜いた分、別の場所に耐力壁を増やせばOK」という考えがありますが、実際には1階と2階の壁の直下率を合わせる必要があったり、基礎補強との整合を取らないと意味がない、偏心率が悪くなるなど、細かい制約があることを理解しておきましょう。

さらに、もしも大開口サッシを1階に新設したいというご要望がある場合は要注意です。大きな窓を入れるほど耐震壁のエリアが小さくなり、壁量計算をクリアするのが難しくなってきます。その結果、床下や梁の補強を一層強化せねばならず、解体量や費用が思った以上にかさむこともあるのです。ハイウィル株式会社での経験では、LDKをできるだけ広くしたい施主様ほど、壁量の確保に苦労する傾向があります。逆に、もともと部屋数が多くて間仕切り壁がしっかりあった家は、耐震補強が進めやすいという面白い現象も。

要するに、耐震性と開放感はトレードオフの関係にある場合が多いのです。そこで大切なのは、どこに優先度を置くか、施主様の意向を踏まえながら設計士や施工者が柔軟にプランを組み立てること。“壁を抜いた分、別の場所で壁量を確保する”“2階LDK化で1階には壁を残す”など、さまざまな選択肢を検討し、最適解を見いだすプロセスこそがリノベーションの醍醐味だといえます。

5.2.2 局所補強でも復旧工事のコストがかかる

「全部解体するのは嫌だから、必要な部分だけ解体して耐震補強をしてほしい」というご要望は多いです。しかし、実際には“局所補強”であっても、解体工事と復旧工事の手間は意外とかかります。壁の一部を剥がせば、それに応じた補修・内装仕上げの復旧が必要で、しかも部分的な補修ほど職人技術を要するため、コストが跳ね上がるケースも珍しくありません。

特に、リフォーム後の内装をきれいに仕上げるには、既存壁材との境目を見えにくくする処理や、下地の高さを合わせる作業などが欠かせません。場合によっては、面材補強した壁の上に新しいボードを貼り、その周辺だけクロスを貼り替えるなんてことも。そうすると「じゃあ、どうせなら全部貼り替えた方が見た目が統一されるよね」と追加工事が増える、という流れがよく起こります。

また、耐震補強を進める中で、シロアリ被害や土台の腐食が発覚すれば、修繕の優先順位が一気に上がります。これも“局所補強”のつもりが結局は床全体を剥がす事態を招きかねません。施主様からすると「外壁はそんなに壊さないと聞いていたのに、室内は結構解体するんですね……」となるのがリアルな声です。

このタイミングで大切なのは、施工途中の写真記録をしっかり残しておくこと。耐震改修や断熱改修に対して自治体の補助金が適用できる場合、工事中の施工写真が必須になるケースがあります。施工者と施主がコミュニケーションを密に取り、どの部分をどれだけ壊すか、また復旧時にどの内装材を使うかを合意形成しながら進めるのが望ましいです。

そして、最終的にはこうした復旧工事の積み重ねが費用を左右します。局所補強だから費用が安く済むとは限らない――そこが部分解体工法の落とし穴でもあり、事前にしっかり予備費を確保するなどのリスクマネジメントが必要です。ハイウィル株式会社でも、耐震補強を中心にご依頼を受けた施主様が、壁を開けたら思いがけない配線トラブルや水道管の劣化を発見し、「じゃあこの機会に配管も全部やっちゃいましょうか」という話になり、結果的に当初予算をオーバーする例が何度もありました。

ただし、そのぶん家の寿命を大幅に延ばし、断熱性や耐震性も向上するメリットは大きいという事実もおさえておきたいところです。局所補強であっても、住まい全体の健全性をチェックするチャンスと捉え、長期目線での投資効果を考えることが重要といえます。

5.3 外壁断熱+内部耐震の段取り調整

5.3.1 外部の上貼り断熱と内部解体を同時進行するか段階的に行うか

「外壁の上貼り断熱工事と、1階の耐震補強を同時に進めると効率的なのでは?」と感じる方も多いでしょう。確かに足場を組むタイミングを合わせたり、解体が重なる期間を短くできれば、工期が圧縮される可能性があります。しかし、実際には騒音・振動管理や作業導線の確保など、現場のオペレーションが複雑化するデメリットもあります。

たとえば、外部で断熱パネルを貼る作業をしている最中は、足場周りに職人が集中します。一方で、室内の壁解体を同時に行うと、廃材搬出の動線がクロスしたり、外部職人と内部職人のスケジュールが衝突したりするケースが出てきます。

一方、段階的に行う方法――たとえば、先に外壁断熱を仕上げてから内部耐震補強に着手する、あるいは内部耐震が終わってから外断熱を施工するなどの方法もあります。この場合、工期はどうしても長引きますが、同時進行ほど現場が混乱しにくいメリットがあるのです。施工管理者としては、両方を同時期にやるほうが一見効率的に思えるものの、実際には職人手配や資材搬入が重なりすぎると品質低下のリスクが高まる場合もあります。

さらに、構造の状態を見極めてから外壁断熱の詳細を決めたい――という場合は、内部解体を先行して基礎や構造材のコンディションをチェックしたほうが安心です。もしシロアリや重大な腐食が発見された場合、外壁断熱の施工計画も変更を余儀なくされることがあるからです。

結局、同時進行か段階的施工か、どちらが正解というわけではなく、物件ごとの条件(住みながら工事の可否、予算、施主の引っ越しスケジュールなど)に合わせて決める必要があります。ハイウィル株式会社での経験では、どちらを選ぶにせよ「工程表を丁寧に作り、施主様と共有しつつ、職人とコミュニケーションを密にとる」ことが品質と効率を両立させるカギだと感じています。

5.3.2 アフターサービス・保険対応

内部解体を伴う耐震補強には、「地震保険の割引」や「リフォーム瑕疵保険」の適用など、さまざまな保険・補助金メリットが期待できます。たとえば耐震診断や耐震改修工事で評点1.0以上を達成すると、自治体によっては工事費用に対する補助金が出るケースがあります。これを活用すれば、想定よりも安く安全な家づくりが可能になるかもしれません。

ただし、保険や補助金を受けるには、工事中の写真記録や施工前後の図面、耐震診断書など、書類の整備が求められます。内部の部分スケルトンで耐震補強を行う際は、特に「どの壁を剥がしたか」「どの金物を何本、どこに入れたか」などを明確に残すことが重要です。後から「写真が足りないので補助金が申請できない」とならないよう、施工管理者と施主で初期段階に合意しておくとよいでしょう。

アフターサービスについては、壁内部の金物や合板補強が将来的に問題ないかを定期的にチェックできるよう、点検口を増やしておく手もあります。特に床下や小屋裏に点検口を作ることで、シロアリ被害や湿気トラブルを早期発見しやすくなるからです。

最終的に、内部耐震補強と外壁上貼り断熱を組み合わせることで、家全体の性能を大きく飛躍させることができるのは間違いありません。ただし、「外壁ラインをいじらない=解体しなくて済む」というシンプルな話ではなく、内部にはどうしても解体が必要になる現実があるということを、本章で改めてご理解いただければと思います。費用と工期は増える可能性が高いものの、その分、家の安全性と快適性のリターンは非常に大きいのです。事前にしっかりとリスク管理と段取りを組み、長く安心して暮らせる住まいを手に入れてください。

外壁にクラックや雨漏り、さらには木部の腐食といったトラブルが発生している場合、いくら“外壁ラインをいじらずに改修したい”と考えていても、部分補修だけでは済まないケースが出てきます。しかも、ダメージが深刻なら2分の1超の解体が必要になり、増改築扱いが避けられなくなる可能性も。本章では、「部分補修+上貼り断熱」か「全面解体」の見極めポイント、そして外壁の仕上げ工法が非防火エリアか準防火エリアかでどう変わるのかを詳しく解説します。外壁のダメージが侮れないほど大きい場合、ただ断熱材を貼ればOKというわけではありません。まずは雨仕舞いを徹底し、必要に応じて補修から全面解体まで選択肢を検討することが、本当に長持ちする住まいを手に入れる近道といえるでしょう。

6.1 既存外壁にクラック・雨漏り・腐食がある場合

ここでの概要

大きなクラックや雨漏り痕が確認できたら、単純な上貼り断熱では不十分。

ダメージの度合いによっては“2分の1超解体”を検討しなければならないケースも。

雨仕舞いを徹底しないまま断熱工事に進むと、結局は腐食を放置することになる。

6.1.1 部分補修+上貼り断熱 or 全面解体の見極め

「外壁にヒビがあるけど、上貼り断熱で覆えばどうにかなるのでは?」と考える施主様は少なくありません。たしかに、小規模なクラックであれば樹脂モルタルなどで部分補修したうえで断熱パネルを貼り、防水シートと仕上げを重ねるだけでも対処できるかもしれません。しかし、クラックが深刻で内部に雨水が長期間染み込み、構造体までダメージを受けている場合は要注意です。何もせずに断熱工事を進めると、壁内部の腐食が進んでしまい、問題が再燃するケースがあります。

特に、クラックからの雨漏りが長期間続いていた形跡がある場合は、外壁の下地材がすでにボロボロになっている恐れがあります。ここで断熱材を上貼りしても、基礎的な防水層や躯体の強度が不十分なら、後々の雨仕舞いが大失敗に終わってしまう可能性が高いのです。言い換えれば、外壁に生じた損傷が表面的なものか、あるいは内部構造にまで及ぶ重大なものかをしっかり診断する必要があるでしょう。

さらに、部分補修だけでは済まないほどダメージが大きい場合、外壁面の2分の1超を解体する方向で検討せざるを得なくなります。そうなると“改築扱い”となるリスクがあり、建蔽率オーバーを抱える物件ではセットバックや減築が求められるかもしれません。「せっかく建物の外周ラインを変えずにリノベしたいと思っていたのに、外壁損傷が激しくて結局は全面解体になってしまった」という残念なケースも、現場ではそれほど珍しくありません。

したがって、まずは設計者やリフォーム会社に現場調査を徹底してもらい、“部分補修+上貼り断熱”で本当に済むのか、あるいは全面解体が最善策となるのかを慎重に見極めるのが第一歩です。もちろん予算と工期の観点では部分補修のほうが魅力的に映りますが、構造的な安全性や雨仕舞いの確実性を犠牲にしてしまっては本末転倒。必要と判断されれば、一部解体から全面解体へのシフトも視野に入れるほうが、長期的にはメリットが大きいケースもあるのです。

こうした判断は施主様だけで行うのは困難ですから、信頼できる専門家に委ねることが肝要と言えます。やはり「想定より傷みが少なく、部分補修でOKだった」という事例もあれば、「表面はわずかなクラックだが裏側は深刻な腐食が進行していた」というケースもあるので、思い込みで判断しないことが重要だと感じています。

6.1.2 雨仕舞い徹底が最優先

傷んだ外壁の改修において、常に最優先すべきは“雨仕舞い”の確立です。外壁が脆弱化している以上、そこを通じて雨水が屋内へ侵入しやすくなり、結果的には断熱材や構造材を劣化させる原因になります。仮に上貼り断熱で外壁全体を覆うとしても、既存壁の下地が不安定なままだと雨水が新たな経路を通って浸透してしまうリスクが高いのです。

たとえば、クラック補修と並行して、既存の防水シートの状態をしっかり確認し、必要であれば全面貼り替えに近い処置を行うことが有効です。特にモルタル外壁やALCの場合、つなぎ目や割れ目から浸水する事例が多く、単純に表面だけをパテ埋めしても裏で水が回ってしまうことがあります。そうなると、上から断熱パネルを貼ったとしても、雨の逃げ場がないまま内部に滞留する可能性が増すわけです。

雨仕舞い徹底のもう一つのポイントは、屋根と壁の取り合いや開口部周りも含め、総合的な防水処理を見直す必要があること。クラック部分のみ集中して補修しても、軒天やバルコニー周り、サッシの水切り部材など、ほかの弱点部位を放置していては結局のところ改修後の雨漏りリスクが残ります。要するに“水の流れ”を建物全体で考え、どうすれば浸水が起こりにくいかを総点検しないと根本解決には至りません。

雨仕舞いの基本を徹底したうえで、上貼り断熱や仕上げ材の重ね貼りを行うと、建物の耐久性は飛躍的に向上します。防水シートを新設し、必要に応じて通気層を再構築、さらに断熱パネルを重ね、その上に仕上げを施す。このプロセスを正しく踏むことで、外壁の寿命が伸び、同時に室内側への湿気侵入も激減させることができるのです。

雨仕舞いを疎かにしてしまうと、高性能な断熱材や豪華な外壁仕上げを施しても、数年後に大規模修繕が再度必要になる悲劇が待っているかもしれません。実際に、「とりあえずEPS断熱パネルを貼ってしまおう」という短絡的な施工で、後に大きな雨漏りが発生するケースも少なくありません。だからこそ、外壁の傷みが疑われる場合は、まず雨仕舞いの観点で下地補修を完璧にし、そのうえで断熱材・仕上げ材を組み込むという順序が必須なのです。

6.2 仕上げ工法の違い:非防火エリア vs. 準防火エリア

ここでの概要

外壁の仕上げは、非防火エリアか準防火エリアかで大きく変わる。

非防火ならEPS+左官、準防火ならキューワンボード+防火サイディングが基本。

開口部や軒裏の防火仕様も考慮。

6.2.1 非防火:EPS+メッシュ+左官仕上げ

「見た目を塗り壁風にしたい」「スタッコ調のデザインを楽しみたい」といった要望を持つ施主様には、EPS断熱材とメッシュ埋め込みによる左官仕上げがよく選ばれます。非防火エリアであれば、防火性能を求められる範囲が少ないぶん、EPS(発泡スチロール系断熱材)を貼ったうえでメッシュを埋め込んで左官仕上げを行う、いわゆる湿式工法が可能です。これにより、意匠の自由度が高く、自然素材の質感や多彩な色合いを実現できるメリットがあります。

しかし、湿式工法はその名のとおり“水”を使う工程が多いため、施工管理が甘いと大きなトラブルを招きかねません。たとえば、EPSパネルの継ぎ目や下地のクラック処理を適当に済ませると、メッシュを貼る段階でひび割れが発生することがあります。また、左官材が乾燥する過程で表面に細かなクラックが入るのは一定の宿命でもありますが、ここをいかに抑え込むかが品質のカギです。コーナー部には専用コーナーメッシュを貼り、継ぎ目には補強用テープを入れるなど、細部まで手を抜かない工夫が欠かせません。

また、EPS自体は燃えやすい素材だと思われがちですが、非防火エリアであれば法的には問題なく使えることが多いです。ただし、火災に対するリスクは確かにゼロではないため、EPSを選ぶ場合には必ず認定品や耐火試験をクリアした仕様を確認すると安心でしょう。仕上げ材にもさまざまなグレードがあり、厚塗り仕上げや薄塗り仕上げなど、好みに合わせて選べるのも魅力です。

もうひとつ忘れてはならないのが雨仕舞い対策。EPS+左官工法は通気層を取りにくいため、万一水が入ると乾きにくいという弱点があります。だからこそ、事前の下地補修や防水シートの施工を徹底する必要があるのです。施工精度の高さによって、完成後の耐久性や見た目が大きく変わりますので、経験豊富な左官職人や外装ノウハウを保有する施工会社に依頼するのが賢明といえます。

ハイウィル株式会社での施工例でも、EPS+左官仕上げを選択した施主様は「モルタル外壁の風合いに近い、でもより断熱性能が高い外装を望んでいた」というケースが多く、非常に満足される例が多いです。ただし、細かなクラック補修や再塗装といった定期的なメンテナンスが必要になる点は、施主様にも十分理解していただくよう説明しています。

6.2.2 準防火:キューワンボード+通気胴縁+防火サイディング

一方、準防火地域や法22条区域などに指定されている場合、EPSや湿式工法を使うには厳しい規制がかかることが多いです。そこで採用されるのがキューワンボードなどの防火認定を受けた断熱材に、通気胴縁を組み合わせ、その上から防火サイディングを貼る乾式工法です。建物の火災安全性を確保しながら断熱性能を高めるという狙いがあり、いわゆる「外壁通気工法+断熱材」の組み合わせに近いイメージとなります。

キューワンボードは断熱性能と防火性能を両立する優れた素材です。施工方法としては、既存壁の上に、断熱材を貼り付けたうえで、

下地(胴縁など)を取り付け通気層を確保しながらサイディングを仕上げる流れです。通気胴縁を設けることで雨水の侵入や内部結露を防ぎ、同時に断熱材への熱負荷を低減する効果があります。ただし、ここで施主様が見落としがちなのが開口部や軒裏まで含めた防火仕様の厳しさです。準防火地域では防火サッシや網入りガラス、軒裏の不燃材料などが義務化される場合があり、断熱材だけ防火認定品を使っても、窓や軒天が一般的な製品だと認可が下りない可能性もあるのです。たとえば防火サッシのコストは通常のサッシより高額で、ここを予算に入れていないと後から「防火仕様に合わせるならプラス〇十万円かかります」となり、施主様が驚く例がよくあります。

また、キューワンボードを使う乾式工法は施工性が高い半面、外壁厚が増しやすくなるという点にも注意が必要です。胴縁やサイディングの厚み分だけ外壁が外側に張り出し、軒やサッシの取り合いが複雑になることも。破風板や雨樋の位置の再設定が要る場合もあれば、軒先を一度切り詰めてから外断熱を貼り付けるなど、追加工事が生じることが珍しくありません。

総じて、準防火地域の上貼り断熱施工は、非防火エリアよりも法的制約と防火部材コストがかさむ傾向が強いです。しかし、これをクリアすれば建物の安全性がさらに高まり、将来的に売却や相続を考える際にも資産価値を維持しやすいというメリットがあります。施主様にとっては選択が難しいところですが、「安全のための投資」と捉え、納得したうえで工法を選んでいただくのが理想的です。

6.3 部位ごとに最適なアプローチを選ぶ

ここでの概要

屋根や軒天を動かすと増改築の範囲が広がり、建蔽率・セットバック問題が再燃する。

ドアや窓まわりの防水処理も念入りにしないと、結局雨漏りに悩まされる結果になる。

部位ごとに何をどこまで“いじる”のかを明確にすることで、解体量やコストを管理しやすい。

6.3.1 屋根や軒天は大幅に変えないほうが増改築回避に有利

断熱改修や外壁補修を考える際、同時に屋根形状を変えたくなる施主様もいらっしゃいます。たとえば、「屋根を軽量化して耐震性を高めたい」「軒の出を伸ばして雨仕舞いを良くしたい」などの要望が代表的です。しかし、屋根形状の大幅変更は、法的には増改築扱いとみなされます。建蔽率オーバーやセットバック義務を抱える物件では避けたほうが無難です。

特に、軒の出を大きく延長したり、逆に短く切り詰めたりすると建物外周の寸法が変わり、増改築の定義に抵触する可能性があります。一方で、外壁上貼り断熱によって厚みが増す分、軒の出が相対的に短くなってしまう問題もあるのが実情です。そこで、あらかじめ計算して“どの程度までなら外壁ラインを変えずに収められるか”を把握しながら、ディテールを決めていく必要があります。

また、屋根材を軽量のガルバリウム鋼板に葺き替えたいという要望もよく聞きますが、全面的に屋根を剥がしてしまうと解体量が大きくなるため要注意。もちろん、屋根葺き替え自体は耐震性の向上にもつながりますが、2分の1未満解体の線引きで思いがけない工事範囲拡大につながる恐れがあるのです。ハイウィル株式会社でも、外壁改修と屋根改修を同時にやりたいとの依頼に対し、増改築リスクを説明したうえで「屋根は最低限の補修に留めるか、別の機会に分割して施工しましょう」と提案することがあります。

総合的に見て、建蔽率オーバーやセットバックの観点から増改築扱いを回避したいなら、屋根や軒天の形状変更は極力避けたほうが得策。どうしても部分的な補修や小規模な軒先処理は必要になるかもしれませんが、主要構造部を変えずに済む範囲での対応にとどめるほうが安心といえます。結果的に外観デザインに制限は出ますが、その代わり減築を強制されずに断熱・耐震性能を高められるわけですから、施主様も納得できるケースが多いです。

6.3.2 窓・ドア周りの防水処理

もう一つ見落としがちなポイントが、窓やドア周りの防水処理です。外壁にダメージがあった場合、サッシまわりや玄関ドア枠のシーリングが劣化していることは珍しくありません。そこへ上貼り断熱を施す際、ただサッシ周囲に見切り材を回してコーキングを打つだけでは不十分な場合があります。水の侵入経路が多岐にわたるからです。

例えば、以前から雨漏りが疑われる窓があるなら、単なるコーキングの打ち直しではなく、サッシ自体の防水テープ処理や、水切り部材の取り付け位置、さらには窓の枠構造を含めた総点検が重要です。特にモルタル外壁やタイル外壁は、サッシ周りとの取り合いが複雑で、ひび割れやタイル目地の剥離から水が進入することが少なくありません。そこを根本的に対処せずに断熱材を貼ってしまうと、内部に閉じこめられた雨水が乾きにくくなり、数カ月〜数年後に室内への雨漏りが表面化してしまう恐れがあるのです。

また、上貼り断熱工法では新たに外側に断熱材と仕上げ材の層ができるため、サッシやドアとの取り合い部分が“くぼみ”になったり、逆に“出っ張り”が生じたりします。ここを適切な見切り材や役物で処理し、防水テープを充分に回す工夫をしないと、わずかな隙間から浸水が始まります。加えて、隙間に雨が入り込んだとしても抜けるルートがない“デッドスペース”ができてしまうと、長期間湿気が溜まり、腐食やカビを招く結果になりがちです。

コーキング材や防水テープの施工精度は、職人の腕の差が最も出る部分ともいえます。建物の形状やサッシのメーカー、既存の下地材との相性によって最適なコーキング材は異なりますし、気温や湿度に合わせた塗布量の調整も必要です。ハイウィル株式会社では、防水処理を徹底するため、適切な養生期間や作業環境を整えるよう努めていますが、現場によっては天候を見ながらスケジュールをずらすといった柔軟性が求められます。

要するに、外壁の傷みが深刻なケースでは、屋根や軒天、そして窓・ドア周りを含めて部位ごとに最適な施工アプローチを選び、解体範囲や費用を管理しつつ、雨仕舞いと断熱性能をしっかり確保する必要があります。各部位を適当に処理すると、どれだけ高性能な断熱材を貼っても結果的には雨漏りや結露を招き、家の寿命を縮めてしまうだけ。外壁ラインを変えずにアップグレードを図るなら、こうした細部こそが成否を分けるポイントになるのです。

ここでは、外壁上貼り断熱+内部耐震補強を同時進行する際の具体的な工程や費用の組み立て方、そして契約や工事管理のポイントを詳しく解説します。特に、フルリノベに近い規模の工事になると「どこから着手すればいいのか」「外部工事と内部工事のタイミングはどう分けるべきか」「費用を抑えるにはどう優先順位を決めればいいのか」といった疑問が浮かぶものです。そこで、実例を交えながら外貼り断熱→床解体→1階耐震→天井断熱→サッシ交換という“基本的な流れ”をひもとき、さらに費用相場や契約手順、アフターサービスを含めた施工のチェックポイントを整理していきます。建蔽率オーバーやセットバック義務を回避しつつ、充実のリノベを実現するために欠かせない工程管理と予算管理。これをしっかり理解すれば、大きなトラブルを未然に防ぎ、満足度の高いリノベーションが可能になります。

7.1 全体工程のイメージ:外部→床解体→1階耐震補強→天井断熱→サッシ交換

ここでの概要

-

外部工事(上貼り断熱)と内部解体工事の順番をどうするかが大切。

-

足場設置や近隣挨拶など、外部工事スタート前の配慮が工期全体を左右する。

-

床・耐震・天井断熱・サッシ交換と進むごとに、解体や復旧を繰り返すため段取りが重要。

7.1.1 外貼り断熱先行:足場設置と近隣対応

「まずは何から始めるのがベストなのでしょうか?」という施主様の疑問は非常に多いです。上貼り断熱+内部耐震のような大規模改修では、外部と内部の両方を並行して進めることもありますが、実務上は外部工事から着手するケースが多いといえます。足場を組んで外壁に断熱材(EPSやキューワンボード)を貼り、防水・仕上げまでいっきに進めてしまうと、外周ラインが完成され、近隣への騒音や粉塵の影響も最初の段階である程度コントロールしやすいのが利点です。

ただし、足場を設置するにあたっては、隣家との境界が近い場合や道路使用許可が必要なケースも出てきます。そこに加えて、大型トラックが頻繁に出入りするなら、搬入経路の確保や近隣挨拶が欠かせません。特に都市部で建物が密集している地域では、足場を組む際にどうしても隣地境界を越えてしまう場合があるため、事前に「〇月〇日からおよそ何週間足場が立つ予定です。ご迷惑をおかけしますがご協力よろしくお願いします」という周知を行うことで、施工開始後のクレームリスクを大幅に減らせます。

外断熱工事の段階では、断熱材を貼る前に下地のクラックやシーリング、雨仕舞いの問題を修繕します。もし外壁に大きなひび割れや浮きがあれば、ここで部分的な解体や補修が発生するかもしれません。こうした追加工事による解体量が“2分の1超”に近づくと、増改築扱いになるリスクが高まりますから、設計者や施工者があらかじめどこまで補修が必要かを徹底確認しておくことが大切です。

断熱材の貼り付けと仕上げが完了すると、外観はほぼ仕上がった状態になり、近隣への目立った工事はひと段落する形です。ただし、屋根や軒先との取り合い、庇周りの納まりなど細かい箇所は最終工程で調整が必要なことが多いので、完全に足場を外す時期を誤ると、あとで作業がしにくくなるという難点も。施工会社によっては「内部工事の多くが終わるまで足場を残す」方針の場合もありますが、長期間にわたる足場設置はコスト増にもつながるため、工期管理のバランス感覚が求められます。

7.1.2 床を解体し断熱+基礎周り点検

外壁の上貼り断熱がひと段落したら、内部では床を解体し、断熱材を入れる工程へ進むのが一般的です。特に1階の床下が狭い場合や設備配管の更新を兼ねる場合は、床板ごと撤去して新しい断熱材(スタイロフォームやグラスウールなど)を充填する手法が多く選ばれます。床下から断熱材を押し込む方法もありますが、床下スペースが十分でなかったり配管が複雑に走っていたりする現場では、実質的に解体するほうが早くて確実です。

床解体時には、土台や大引き、根太などの状態をしっかり確認し、腐食やシロアリ被害がないかをチェックします。もし問題が見つかれば、その時点で部分補修や部材交換が必要になり、当然コストと工期は伸びることに。さらに、基礎周りのクラックや無筋基礎の鉄筋コンクリート基礎補強もこのタイミングで施工できます。耐震補強や基礎補強を同時に行う際には非常に有効な工程です。ハイウィル株式会社でも、「床断熱のために床板を外したら、基礎に深刻なヒビが入っていた」という事例は珍しくありません。こうした発見が早期になされるほど、追加補強の計画を柔軟に組み直せるメリットがあります。

解体工事はどうしても予測不能な要素が多く、そのぶん追加費用が発生しやすい箇所です。だからこそ、最初の見積もり段階で予備費をしっかり確保し、かつ施工契約書に「追加費用がどの程度まで、どういう算出方法で発生するか」を明記しておくと安心です。予備費ゼロで進めると、想定外の基礎補修やシロアリ駆除が必要になった途端に施主様の負担が急増し、計画自体がストップしかねません。このあたりのリスクマネジメントを事前にどう考慮するかが、リノベ計画成功のカギといえるでしょう。

7.1.3 1階壁を部分解体し耐震補強

床解体と合わせ、あるいはその後の段階で1階の内部壁を部分的に解体し、耐震補強を進めていきます。この工程は想定以上に時間とコストがかかることが多く、施主様も「想像していたよりも大がかり」という印象を抱くケースがあります。なぜなら、筋かいや面材、金物を入れるためには壁の下地を露出させる必要があり、また壁内の配線や配管がある場合は移設ややり替えも発生するためです。

加えて、N値算定や壁量計算で明らかになった“必要補強ポイント”が分散していると、家中のあちこちを解体しなくてはなりません。とくに、1階が細かい間仕切りで区切られている日本家屋では、補強壁を追加する際に既存壁をある程度残しつつ新設するのは容易ではありません。場合によっては「LDKを広くしたい」という希望と耐震壁の配置の折り合いをどう付けるかといったプラン変更が生じることも。

さらに、“2分の1以上の構造部を剥がさない”という制限を守りつつ必要強度を確保するための施工計画は、かなり綿密な打ち合わせを要します。解体時点で思わぬ腐食や欠損が見つかれば、追加補強せざるを得ず、解体量が増えて“改築扱い”になりかねないからです。こうしたジレンマと戦いながら、最小限の解体で最適な耐震性能を実現するのが、木造リノベーション専門家の腕の見せどころと言えるでしょう。

7.1.4 天井裏断熱+小屋裏点検口

床や1階壁の補強工事が進んだら、最上階の天井断熱に着手する流れです。屋根全面を解体せずに天井側から断熱材を敷き込む、あるいは吹き込む方法が一般的ですが、2階天井をまるごと撤去してしまうケースと、小屋裏点検口を設けて狭いスペースから吹き込み断熱を行うケースがあります。いずれにせよ、天井断熱によって熱損失が大きく改善され、冷暖房効率がぐんと上がるので、この工程を省略してしまうのは非常にもったいないです。

天井裏断熱でも、既存の小屋裏換気の取り回しや通気の有無を正確に確認しておかないと、結露トラブルに発展する例があります。とくに断熱材を吹き込み式で施工すると、換気通路を塞いでしまうリスクがあるため、通気スペースや隙間処理を慎重に行わねばなりません。段取りを誤ると「断熱したはずが小屋裏に湿気がこもり、カビや腐食が進んでしまった」という残念な結果にもなりかねないのです。

7.1.5 サッシ交換・内窓導入で窓断熱を強化

最後の仕上げ的な工程となるのが内窓導入など開口部の断熱強化です。サッシ交換の場合は外部と一緒になります。実は、窓の性能向上は体感的な快適度アップに大きく貢献するため、施主様から「ここは妥協したくない」という声が多いパートでもあります。フルサッシ入れ替えを行う場合は、一時的に外壁や内装側を解体して新しいサッシ枠を収め、外壁を復旧する流れが必要になるため、費用や工期はそこそこかかります。それゆえ、外壁を大きく壊さないためのカバー工法や、室内側に内窓を設置する手段がよく選ばれるわけです。

カバー工法では、既存サッシの枠はそのままにして、上から新しいサッシ枠をかぶせるように取り付けるため、外壁の復旧範囲を最小限に抑えられます。一方で、既存開口部が狭くなる・見た目が二重枠っぽくなるなどの弱点もありますが、工期短縮やコスト面では大きなメリットがあり、解体量も少なく済むため“2分の1未満解体”を意識するリノベでは人気の高い方法といえます。

内窓は、室内側にもう一枚窓を設置して二重サッシ化する方法で、結露軽減や防音効果が期待できるのが特徴。しかも、外壁側はほとんど触らないので、外観や防水に関する施工リスクはきわめて低いといえるでしょう。ただし、「どうしても外観の印象や断熱性能を根本から変えたい」「サッシ枠ごと最新のものに替えたい」という場合は、カバー工法や内窓では満足できない施主様もいらっしゃいます。その場合、改築扱いのリスクや追加予算を鑑みながら、フルサッシ入れ替えを実行するかどうかを判断する流れとなるわけです。

7.2 費用相場と見積もりを組み立てるコツ

ここでの概要

-

外貼り断熱(EPS or キューワンボード)の材料費・施工費が、全体コストの大きな部分を占める。

-

床解体・耐震・天井断熱・サッシ交換など、各工程で追加工事が発生しやすい点に注意。

-

予備費をしっかり確保し、追加解体が増えた場合の“2分の1超”リスクを事前にシミュレーションしておく。

7.2.1 外貼り断熱の主要コスト

「外壁の上貼り断熱を検討しているが、だいたいどのくらいの費用がかかるの?」というのは施主様の最大の関心事かもしれません。まず、外貼り断熱のコスト構造を大きく二つに分けると、(1) 断熱材+仕上げ材の材料費、(2) 足場や施工の人件費ということになります。EPSやキューワンボードなどの断熱材は面積あたりの単価がある程度決まっており、さらに仕上げが左官(EPS+メッシュ工法)なのか、サイディング(キューワンボード+サイディング)なのかで費用が変動します。

非防火エリア向けのEPS断熱材は材料単価が比較的安価な場合が多いですが、湿式工法で職人の手間賃がかさむパターンもあります。一方、準防火エリア向けのキューワンボードは材料費がやや高めですが、乾式工法で比較的工期が読みやすいというメリットがあります。どちらにしても、外壁一面あたりの平米数に応じて、必要となる断熱材の量や胴縁・仕上げ材が積算され、そこに足場の設置費・撤去費が加わるかたちです。

あくまで目安ですが、木造2階建て延べ床30坪前後の住宅で、全面的に外貼り断熱を行い仕上げまで施す場合、300万円〜500万円程度のコスト感覚になることが多いといえます。もちろん、防水シート貼り替えや下地補修の規模、選択する仕上げ材のグレード、防火仕様の有無などで大きく増減する可能性があり、“一概にいくら”とは言いがたいのが実情です。ハイウィル株式会社では、現場調査と仮プラン提出のタイミングでざっくりした概算を提示し、そこから細部を詰めていく流れを取っています。

7.2.2 床解体・耐震・天井断熱・サッシ交換の費用

外貼り断熱が外周部の大きな工事だとすれば、床解体・耐震・天井断熱・サッシ交換は内部工事の主要工程です。それぞれの費用は単独で見れば数十万円から数百万円に及び、すべてを合わせると大きな金額になります。しかも、これらは工事を進めるほどに追加費用が発生しやすい分野でもあるため、施主様が最初に想定していた予算を超えてしまうのはごく自然のこと。下地や構造部分を開けてみないと実態がわからないからです。

-

床解体費用:解体作業や廃材処分費に加え、新規の床材や断熱材の材料費・施工費が必要。床下点検口を増やすなら別途費用が加算される。

-

耐震補強費用:面材や金物、基礎補強などの部材コストと、解体・復旧工事の人件費がメイン。N値算定により必要壁量が増えると、一気に費用が上昇する。

-

天井断熱費用:部分解体 or 全面撤去の規模で変動。グラスウール、セルロースファイバー、吹き込み式など工法により単価が異なる。

-

サッシ交換・内窓費用:フルサッシ入れ替えは大幅な復旧費含めて高額。カバー工法や内窓なら解体少なめだが、個数×単価で総額が積み上がる。

とくに耐震補強では、施工範囲が拡大すると“2分の1超”の解体リスクが高まり、結果的に「建物全体を現行基準に合わせねばならなくなる」などの可能性もゼロではありません。その意味でも、最初の段階で解体範囲や補強内容を入念に打ち合わせし、予算の上限をどこに設定するかを明確にしたうえで工程を始めることが求められます。

7.2.3 予備費を確保する重要性

大規模リノベーションにおいて、「余裕を見ておけばよかった」と後悔する施主様の多くは、追加工事費用への備えが不十分だったのが原因です。特に築年数が古い木造住宅では、シロアリ被害や腐食、無筋基礎の発覚、配管や電気配線の交換など、予想外の出費がつきもの。解体して初めて気づく不具合は決して珍しいことではありません。

また、工期の進行とともに「やはりここも新しくしたい」「間取り変更も少し追加したい」などの要望が施主側から出てくることもよくあります。その際、設計変更に伴い工事費が追加されるパターンが典型的です。こうした変更を一切しないというのは現実的には難しいので、契約前に「どの程度の追加要望まで対応できるのか」「予備費は総工事費の何%程度を想定しておくべきか」を施工会社と相談するのが賢明です。

一方、予備費を確保しなければ、途中で予算オーバーとなり、施主様が急きょ融資額を増やすか、工事範囲を削減するなどの苦渋の決断を迫られる可能性が高まります。削るところが窓断熱や床断熱といった重要部分になってしまったら、本来の性能アップ目的が台無しになりかねません。ハイウィル株式会社としては、ざっくりした目安として総工事費の10〜15%程度を“予備費”として見込んでいただくことを推奨しています。築年数がさらに古い、耐震性が疑わしい物件なら、20%近い予備費を確保する施主様も少なくありません。

もし解体量が2分の1を超えて“改築扱い”になると、建蔽率オーバーやセットバック問題で時間や費用が激増するだけでなく、計画そのものを大幅に見直す羽目になるリスクもあります。そこで、万が一追加解体が必要になっても超えないよう、あらかじめ「どの部位までは解体してOK」「ここから先は解体不可」といった範囲を明確に線引きすることが肝要です。施工契約書にこの内容を落とし込み、必要以上の解体が勝手に進められないよう管理するのがトラブル回避の秘訣といえるでしょう。

7.3 契約と工事管理のポイント:職人手配からアフターサービスまで

ここでの概要

-

外断熱&耐震の両方に詳しい業者を選ぶのが何より重要。

-

解体範囲・断熱材・耐震計画を具体的な図面で詰めて契約する。

-

施工途中の写真記録や第三者検査、さらにはリフォーム瑕疵保険などでアフターサービスを担保する。

7.3.1 外断熱&耐震補強に精通した施工会社を選ぶ

「地元の工務店に頼もうと思うけど、外貼り断熱と耐震補強の実績があまりないようで…」。こうした声は、施主様からよく耳にします。実際、外断熱リノベや局所耐震補強は高度な専門性が求められ、しかも施工時のミスが将来の雨漏りや耐震不足につながる重大な分野です。それゆえ、外断熱だけが得意とか、耐震改修だけはやったことがあるといった“部分的なスキル”の施工会社では不安が残ります。

特に注意したいのが、既存サイディングが2重通気工法だった場合。この場合は上貼り断熱が原則として適用不可とされるため、誤って工事を進めると雨仕舞いが極端に難しくなるリスクが高いのです。そこを知らずに「外断熱できますよ」と安易に請け負う業者に当たってしまうと、後になって「結露や雨漏りがひどい」とクレームが噴出する例もあります。要するに、2重通気サイディングを見極める知識と経験があるかどうかは、施工会社選定の段階でチェックするポイントの一つです。

また、EPSやキューワンボードなどの断熱材、ノボパンなどの耐震補強用合板、あるいは金物類の施工実績がどの程度あるのかも大事な指標です。たとえば「EPSを貼って左官仕上げするのは初めて」といった施工会社は、どうしても雨仕舞いやクラック対策の要点を把握しきれていない可能性があります。少なくとも過去の施工事例を写真付きで提示してもらい、施主様に判断材料を提供できる業者かどうかを見極めることが欠かせません。外皮計算や構造計算ができないという会社は、性能向上リノベーションをする前提で考えれば論外です。

7.3.2 着工前のコミュニケーションが品質を左右

解体範囲・断熱材仕様・耐震計画を“書面と図面”でしっかり合意しておくことは、工事品質を左右するといっても過言ではありません。とくに増改築扱いを避けたいのであれば、「ここは絶対に解体しない」「ここまでは解体してOK」といった線引きを図面上に明記することが重要です。口頭だけでの約束だと、現場が混乱した際に「やっぱりここも解体しないと作業できませんでした」となる可能性が高く、気づいたら解体量が増えていた、などという事態が起こりえます。

同様に、耐震補強のための壁量計算書やN値算定の結果を基に、どこにどの程度の面材や金物を入れるかを施主と施工者が確認しておくのも大切。これを曖昧にしたまま進めると、「もっと耐震壁を増やすべきだった」「いや、そこまで解体するとは聞いていない」といったすれ違いが発生しかねません。もし追加補強を増やすことになれば、当然費用も増えるわけですから、その正当性をどこに求めるのか明文化しておくことが、後々のトラブル回避につながります。

写真記録や第三者検査も着工前に取り決めておくと安心です。耐震金物の取り付けや断熱材の施工精度は目視では確認しづらい部分も多く、工事後に壁をふさいでしまえば二度と見えなくなります。だからこそ施工途中に写真を撮り、それを台帳のようにまとめて引き渡す仕組みを取り入れると、施主様は「確かに補強が入っている」「断熱材が適切に施工されている」と安心できますし、将来的に売却やリフォームを重ねる際にも有用です。

7.3.3 アフターサービスと保険対応

工事が完了して引き渡しとなっても、耐震・断熱関連の不具合がすぐに出るとは限りません。むしろ、経年変化のなかでじわじわと雨漏りが進行したり、地震や台風などの自然災害をきっかけに弱点が顕在化するパターンが少なくないのです。そこで、リフォーム瑕疵保険や地震保険といった各種保険を活用することが、施主にとってのリスクヘッジになります。

リフォーム瑕疵保険に加入しておけば、万が一施工不良が原因で重大な不具合が生じた場合、保険金による補修費用の補填が受けられる可能性があります。ただし、保険対象となる施工箇所や期間に制限があるので、契約前にしっかり確認が必要です。耐震改修に関しては自治体によって補助金制度が設けられている場合もあるため、確定申告や補助金申請の段取りについても施工会社と連携しておくとスムーズです。

また、アフターサービスの内容(無料点検の期間や回数、保証範囲など)も事前に確認しておきたいところ。断熱改修の場合、クレーム原因のトップは雨漏りや結露関係。これらは一度施工不良があると小さなクラックや通気不良からじわじわ広がってしまいます。

結局のところ、外貼り断熱と内部耐震を同時に施工すると、工事範囲は相当広くなります。だからこそ、契約段階で「保証は何年あるのか」「不具合が見つかったらどのタイミングで連絡すればいいのか」「写真記録はどのように受け取れるのか」などを質問し、施工会社の対応やアフターフォロー体制を具体的に確認しておきましょう。専門性が高いからこそ、アフターサービスの質が施工品質に直結してくる、と言っても過言ではありません。。

7.5 【工程別解説】ケースB:準防火地域でキューワンボード+防火サイディング+内部耐震

ここでの概要

-

準防火地域のため、燃えやすいEPSは使えず、防火認定のキューワンボード+サイディングを選択。

-

1階耐震補強と床断熱により評点1.5(耐震等級3相当)を狙ったハイグレードリノベ。

-

窓や軒裏にも防火仕様が必要となり、コストが上昇しやすいが、火災リスク低減と資産価値向上が大きい。

7.5.1 外部工事:防火認定断熱材+サイディング

準防火地域の場合、外壁の断熱材や仕上げ材に防火性能が求められるのが大きな特徴です。つまり、EPSのように燃えやすい素材ではなく、キューワンボードのような防火認定品を使用し、さらに仕上げも防火サイディングで仕上げる必要があります。本事例の施主様宅は住宅密集地に位置しており、防火地域指定の関係で「サイディング+通気層」を新たに設ける乾式工法が最適解となりました。

工事の流れとしては、まず既存外壁に下地(胴縁)を固定し、そこへキューワンボードを貼り付け、防火サイディングを仕上げ材として重ねる工程です。断熱材とサイディングの隙間に通気層を確保し、雨水や湿気を排出しやすくします。この方法は非防火エリアでのEPS+左官仕上げと比べ、外観バリエーションが豊富なサイディングを選べる反面、材料コストはどうしても割高になる傾向があります。また、開口部や軒裏、換気口などにも防火仕様を合わせる必要があるため、細かい材料費と施工費が積み上がりやすいのです。

それでも「火災リスクを下げたい」「将来の資産価値を高めたい」という施主様の要望が強く、結果的に耐火性能+断熱性能が格段にアップするリノベとなりました。外観はガルバリウム系サイディングでスタイリッシュに仕上げ、部分的に木目調サイディングをアクセントとして採用。さらに、軒裏には防火パネルを使い、万が一火が回ってきた際の延焼を遅らせる配慮が施されています。

7.5.2 1階耐震補強+床断熱

内部では1階の耐震補強に重点を置き、N値算定を実施した結果、多めの壁補強と基礎増打ちが必要と診断されました。評点1.0(耐震等級1)でなく1.5(耐震等級3相当)をめざすため、特に耐力壁が足りない部分を重点的に解体して面材を入れ、柱脚金物やホールダウン金物も積極的に使っています。無筋基礎の場合は、どれだけ補強しても評点1.5は100%無理です。鉄筋を配筋して基礎補強が必須です。費用はかさみましたが、施主様は「将来の地震への安心感を買えた」と満足度が高かったといいます。

床断熱は床下からスタイロフォームを貼り付ける予定でしたが、床下の高さが不足していたため、結局は床板を撤去して新しい合板下地+断熱材を組む方法に。工期と費用はアップしましたが、配管の更新や土台のチェックも同時にでき、施主様は「どうせなら徹底的にやってほしい」と納得。施主様ご自身が複数のリフォーム会社に見積もりを取り比べ、「一部解体では不十分かもしれない」と覚悟が決まっていたのも大きかったようです。

7.5.3 天井断熱と窓まわり防火仕様

最上階の天井断熱はブローイング(吹き込み)方式を採用。断熱材はセルロースファイバーを選び、断熱性能と防音効果を重視した結果となりました。小屋裏は当初から点検口があったため、そこからホースを通して断熱材を吹き込めるのですが、セルロースは新聞紙を粉砕した素材のため、点検口は、セルロースが点検口を開けた時に落ちてこないように、専用の点検口へ変更しました。そして隙間なく充填します。この方法だと屋根を剥がさずに済むうえ、グラスウールよりも施工のスピードが出やすいのがメリットです。ただし、セルロースファイバーも施工後の沈み込みリスクが皆無ではないため、実績のある業者に依頼するのが無難といえます。

窓まわりは、一般的なアルミサッシでは防火性能が十分でない場合があり、防火サッシや網入りガラス、シャッターの組み合わせなどいくつかの選択肢を検討。施主様は「見た目は通常サッシと変わらない防火サッシ」で統一し、火災時の延焼を防ぐと同時に断熱性能も兼ね備えた高性能モデルを選択しました。もちろんコストは上昇しましたが、準防火地域ではしばしば義務付けられる内容ですので、計画段階から予算化しておかないと後から大幅な追加費用に驚かされる可能性があります。

このように、防火規制や耐震性能のハイレベル化を同時に満たすリノベーションは、他のケースに比べて工期も費用も高めになりがち。しかし施主様の「どうせやるなら20年後30年後も価値のある家にしたい」という意向が強く、最終的には納得の仕上がりとなりました。建物が密集する地域ゆえ火災リスクへの不安も大きかったのですが、「防火仕様と断熱・耐震をいっぺんにクリアできた」との評価をいただいています。

7.6 【工程別解説】ケースC:2重通気サイディングと判明し全面解体に切り替えた例

ここでの概要

-

当初は“上貼り断熱”を予定していたが、調査で既存外壁が2重通気サイディングだったため適用不可に。

-

外壁全面撤去→新規外壁を張り替えざるを得ず、結果的に改築扱いになり減築要請を受ける事態に。

-

解体工事が進んでから発覚すると大きなトラブルになりやすい。事前調査の大切さが身にしみる事例。

7.6.1 初期計画は上貼り断熱だったが…

施主様が初期段階で「外壁ラインを変えずに断熱アップしたい」と強く希望し、施工会社も「EPS上貼り断熱+左官仕上げなら可能です」と見積もりを出していました。ところが、いざ足場を組んで外壁の一部を剥がしてみると、既存のサイディングは通気層がしっかり組み込まれた“2重通気工法”であることが判明。さらに、下地に合板や透湿防水シートが独特の納まりで施されており、2重通気のまま外張り断熱を被せると雨仕舞いや結露が非常に困難なことがわかったのです。

この時点で「部分的に外壁をめくって通気層を無効化できないか」と試行錯誤したものの、局所的に通気層を潰すだけでは全体の雨仕舞いが破綻する可能性が高く、かといって外壁の大部分を解体すれば“2分の1超解体”に至り、改築扱いで建蔽率の是正を求められるという板挟みの状況に。最終的に施主様は「安全第一で、今後の不安を残したまま上貼り断熱するより、全面解体して新しい外壁にするほうがいい」と決断されました。

7.6.2 やむを得ず外壁全面撤去→改築扱い

全面撤去となると外壁ラインが露出するため、建蔽率オーバーでそもそも現行法規に適合していない(既存不適格)だった部分が正式に適合させるよう求められます。具体的には「一部減築して建蔽率を満たしてほしい」という行政側からの要望が出たり、確認申請が必要となってセットバックが義務付けられたり。施主様にとっては誤算の連続でしたが、法規的に避けられないのが実情でした。

工期も当初は3カ月程度で完了予定が、結果的に5カ月近くかかったうえ、減築に伴う設計変更と追加予算まで重なり、施主様は「事前に2重通気とわかっていれば、計画段階で違う方法を探せたかもしれない」と苦い思いをされたそうです。施工会社も「インスペクションをもう少し厳密にやっておくべきだった」と反省し、解体前にサイディングの種類や通気層構造を把握するための調査方法を見直すきっかけになりました。

7.6.3 教訓:事前調査・専門家アドバイスが不可欠

このケースから得られる教訓はシンプルで、「外壁の工法や通気構造を曖昧なまま上貼り断熱を進めると大変なことになる」という点です。特に、2重通気サイディングが普及している2000年代以降の物件では、通気層をほぼ標準仕様として設けている場合が多く、外壁を部分的に剥がさないと施工法が確定できないことがあります。だからこそ、「調査段階で小さく穴を開けてみる」「既存図面をよく確認する」「前のオーナーや施工会社から情報を得る」などのステップを踏むべきです。

もし2重通気工法だと判明したら、外貼り断熱ではなく全面解体して新たに外壁を構築するか、もしくは内部断熱・充填断熱を中心とした断熱改修に切り替えるといった選択肢を検討することになります。施主様にとっては「外壁をいじらずに性能アップ」を夢見ていたかもしれませんが、下手に強行すると今回のような減築リスクや大幅なコスト増が待っているわけです。

この事例では、施主様が早期に切り替えを決断されたことで最悪のシナリオ(施工後に雨漏りや結露トラブルが勃発)を回避できましたが、精神的にも経済的にもかなりのダメージはあった模様です。施工会社としても、最初から「2重通気サイディングかもしれない」と疑って調査すれば、もう少し違うアプローチを提示できたはずと感じます。いずれにせよ、事前調査がいかに大切かを再認識させられるケースといえるでしょう。

ここまで解説してきた外壁の“上貼り断熱”と内部の耐震補強を組み合わせたリノベーション手法は、一見すると「外壁を解体しないから簡単に済みそう」という印象を与えがちです。しかし実際には、床や天井裏、窓まわり、さらには1階の壁の内部解体も発生するため、フルスケルトンとは違う形であっても大規模工事の要素が詰まっています。その一方で、外壁ラインを変えないことで建蔽率やセットバック問題を回避しやすい、確認申請不要に持ち込みやすいなどのメリットがあるのも事実です。ここでは、これら一連のリノベーションプロセスを総括し、最終的にどのような点に気をつけて進めていくべきか、そして次に踏み出すためのアクションプランを提案します。2重通気サイディングや防火エリアの仕上げ材の選択など、最後まで気を抜けないポイントも整理しながら、最終ステップへとつなげていきましょう。

8.1 上貼り断熱+床・天井・窓断熱+1階耐震補強の全体像

ここでの概要:

-

「外壁を解体しない」からといって内部解体が少ないとは限らない現実。

-

建蔽率オーバーやセットバック問題をクリアするには、外壁ラインを変えないことが大きなメリットになる。

8.1.1 “外壁を解体しない”と言っても内部解体は意外と多くなる

「外壁を大幅に剥がさないから、手軽なリフォームで済むのではないか?」と期待される施主様は多いです。確かに外周部を解体せずに済むぶん、建蔽率オーバーやセットバック義務に左右されにくく、改築判定のリスクを回避しやすいのは事実といえます。ただ、その一方でこのコンテンツでも何度も触れたように、床や天井、そして1階の耐震補強に必要な壁の内部解体は避けて通れません。とくに1階の耐震補強は筋かい・面材・金物の取り付けを行うため、壁内にしっかりとアクセスできる状態にしなければならないのです。

たとえば床断熱を強化するためには、床下に入り込める十分なスペースがあるかを確認したうえで、状況によっては床板をはがして新たな断熱材を挿入する工事が発生します。天井裏断熱を向上させる際にも、小屋裏スペースが十分確保できないと、天井を剥がしてブローイング断熱やグラスウール敷設を行わなければいけません。さらに窓断熱を向上させるときは、フルサッシ入れ替えなら外壁・内装側ともに部分解体が要りますし、カバー工法や内窓でも一定の造作が必要になることが多いのです。

こうした内部解体の累積は、小規模な解体であっても何カ所も積み重なるとかなりの量に達する可能性があります。改築扱いを避けるには「2分の1以上の解体は行わない」ことが目安ですが、施主様の希望するリノベ内容と照らし合わせると、思わぬところで解体量が増えてしまうケースも珍しくありません。そのため、事前の設計段階で「どこをどれだけ解体するか」を明確にし、増改築扱いにならないボーダーラインを施工会社や設計士と共有しておくことが、とても重要なのです。

また、「外壁はそのまま残しても雨仕舞い上のトラブルは出ないのか?」といった懸念も考慮すべきです。特に既存モルタルやサイディングにクラックがある場合は、それを修復しつつ上貼り断熱を行うわけですから、下地の状態を誤判定するとあとで漏水や結露問題につながる恐れもあるでしょう。結局のところ、外壁自体を“解体しない”というメリットは大きい反面、内部や部分的な解体箇所をどう押さえるかが難度の高い計画になるというわけです。

8.1.2 それでも外壁ラインを変えない→増改築回避が最大のメリット

ではなぜそこまでして外壁を残すリノベーションにこだわる人が多いのか。それはやはり建蔽率オーバーやセットバック義務が絡む物件で、「法的に減築しなければならないリスク」を避けたいからです。既存不適格住宅であるにもかかわらず、外壁を大きく剥がす工事をすると、役所から「現在の建築基準法に合わせて再建築してください」という通達が来て、思わぬ減築を迫られる可能性が出てきます。これではリノベーションどころか、家が狭くなる、プラン変更を余儀なくされるなど、施主様の意図に反する事態になりかねません。

一方、外壁ラインをそのまま維持すれば、「建物の外周形状が変わっていない=増改築ではない」とみなされる可能性が高く、確認申請が不要でリフォーム扱いになる場合があります。もちろん、解体量の管理や各自治体の運用ルールとの兼ね合いがあるので絶対ではありませんが、少なくとも外周ラインを大きく変更する工法よりは、減築指導を受けるリスクが低いといえます。施主様から見れば、「せっかくの持ち家を小さくしたくない」「セットバックで玄関や駐車場が使いにくくなるのは困る」といった理由で、外壁解体を最小限に抑える選択を望まれるのです。

以上のように、“外壁を解体しない”という方針のもと、床・天井・窓・1階耐震補強など内部側の改修に重点を置くやり方は、法的リスクの回避において非常に魅力的な選択肢となります。ただし、最初に述べたとおり、内部解体のボリュームを甘く見てかかると、施主様が想像以上に時間やコストを要する結果となる可能性が高いです。したがって、法的メリットと工事の煩雑さを天秤にかけつつ、どこまでの性能アップを狙うかを慎重に検討することが大切になります。

8.2 2重通気サイディングNG&防火エリアの仕上げ材選択

ここでの概要:

-

2重通気サイディングでは上貼り断熱が基本的に適用不可。雨仕舞いや結露リスクが深刻化する。

-

防火地域・準防火地域などの区域指定により、EPS+左官かキューワンボード+金属サイディングかが決まる場合がある。

8.2.1 二重通気になると雨仕舞いや結露が深刻化→“上貼り断熱”は推奨不可

「外壁ラインを変えずに断熱を強化したい。でもウチの外壁はサイディングで、しかも通気工法らしい…」。こうした疑問を抱く施主様は少なくありません。近年の新築木造住宅では、壁体内結露を防ぐために外壁裏に通気層を設ける“通気工法”が広く普及しており、これ自体は住宅の寿命を延ばす上で有効です。しかし、この既存通気層の上にさらに外断熱材と通気層を重ねてしまうと、いわゆる“2重通気”が発生し、壁内部の湿気の流れが極めて複雑になります。

雨が侵入した際に排出ルートがうまく機能しない、あるいは余計な空気層が壁内にできてしまい、結露が生じるデッドスペースが生まれるなどトラブルの温床になりがちです。さらに、既存の通気層がどのような納まりで造られているかを正確に把握しないまま外断熱を上貼りすると、防水シートや通気胴縁の構造を大幅に乱してしまい、雨仕舞い設計が破綻する恐れがあります。こういった理由から、一般的に通気工法サイディング上に外断熱を被せるのは推奨されません。実務的にも失敗事例が多く、ハイウィル株式会社でも「2重通気サイディングの場合は全面解体」とご案内することが多いです。

万が一、施工後に雨漏りや大規模結露を起こしたら、せっかくのリノベ費用が無駄になり、さらに建物の耐久性も損なわれます。施主様が「外壁はなるべく解体したくない」とおっしゃっていても、通気サイディングであれば最終的に全面撤去を選ばざるを得ないケースがあることを頭に入れておいてください。2重通気かどうかの見極めは、専門家が一部外壁を剥がすなどインスペクションを行わないと難しい場合が多いため、計画の早い段階で相談しておくのが肝要です。図面に通気の表記がなくても、剥がすと通気が取れていた、なんてこともあります。

8.2.2 非防火 or 準防火で仕上げ材選択:EPS+左官かキューワンボード+金属サイディング

また、地域の防火指定によっても外貼り断熱工法は左右されます。非防火エリアであれば、EPS+メッシュ+左官仕上げという湿式工法が比較的自由に選べます。一方、準防火地域や法22条区域など防火性能が求められる地域では、燃えにくいキューワンボードを使い、その上に防火認定サイディングを貼る乾式工法が必須となってくることが多いです。これらは工事費や施工難易度、仕上がりの意匠性にも大きく影響します。

-

EPS+左官仕上げ(非防火エリア向け)

-

比較的材料費が安いが、湿式工法なので職人の技術が品質を左右。

-

ひび割れや雨仕舞いに注意が必要だが、塗り壁風のデザインなど多彩な意匠が可能。

-

-

キューワンボード+金属サイディング(準防火エリア向け)

-

防火認定を受けた断熱材+仕上げ材で火災リスクを低減。

-

材料費は上がるが、施工時期や品質管理が読みやすい乾式工法。

-

防火サッシや軒裏の防火仕様など付帯工事が増えがち。

-

いずれの方法を採用するにせよ、「2重通気がNG」という点や「外周ラインを変えずに施工する」という大前提は変わりません。地域の防火指定と既存外壁の通気工法をまずは正しく把握し、それによって外貼り断熱が可能か、どの工法が向いているかを判断していくことが大切です。こうした法的・技術的な制約を踏まえて、理想のデザインや予算感とどう折り合いをつけるかは、施工会社や設計者の腕の見せどころでもあります。

8.3 今後の行動プラン

ここでの概要:

-

まず現場調査と耐震診断を行い、自治体や設計士に早めに相談して進める。

-

追加工事リスク管理や補助金・保険の活用、契約時の写真記録ルールを明確にしてから着工。

8.3.1 まず現場調査&耐震診断・見積もり→自治体や設計士へ事前相談

「では具体的に、どう動き始めればよいのでしょうか?」と迷っている方は、まずは現場調査と耐震診断を依頼し、おおまかなプランと概算見積もりを出してもらうところからスタートしましょう。外壁をどの程度手を入れずに済むか、床や天井の断熱工事にはどれほどの解体が必要になるのか、1階の耐震補強を行うなら解体量は“2分の1未満”で抑えられるのか…。こうしたポイントをプロの目線でチェックしてもらうことが重要です。

そのうえで、もし建蔽率オーバーやセットバック義務が絡む物件なら、自治体の建築指導課などに事前相談を行うとスムーズです。担当者に「外壁ラインは変えない予定で、こういう改修をするつもりだが、確認申請は必要か?」といった質問をぶつけてみると、どの程度の工事ならリフォーム扱いで済むのかが明確になります。自治体ごとに運用差もあるため、施工会社だけで判断するのではなく、直接役所に相談しておくと安心です。

この段階で「既存外壁が2重通気サイディングかもしれない」という兆候があれば、少しでも外壁をめくってインスペクションすることをおすすめします。想定外に通気工法だったら、外貼り断熱を進めても後で全面解体に切り替える羽目になりかねません。リフォーム工事は計画初期の調査やシミュレーションが甘いと、あとから巨大なコスト増に直結するケースが多いですから、施主様も自分事として一緒にチェックするくらいの意識を持つことが望ましいです。

8.3.2 追加工事のリスク管理、補助金・保険の利用、契約時の写真記録ルール確立

現場調査やプランがまとまったら、施工会社との契約フェーズに移ります。ここでは、追加工事のリスクヘッジが極めて重要になります。たとえば床をはがしてみてシロアリ被害が見つかったら、どの程度の費用増になるのか。その追加費用の上限は契約書に明示されているのか。また、2分の1未満解体を超えそうになった場合の意思決定手順はどうなっているのか…といった具合に、詳細なルールを取り決めしておくと、施主様・施工会社双方にメリットがあるのです。

合わせて確認しておきたいのが、補助金や保険の活用です。地方自治体のなかには、耐震改修や断熱改修に対して助成制度を設けているところもあります。要件を満たせば工事費の一部が補助される可能性があるので、対象になるかどうか早めに調べておきましょう。また、リフォーム瑕疵保険は施工不良や万が一の不具合を補償してくれる制度で、これに加入するには施工中の写真記録などが必須となります。契約書に「どの工程で写真を撮るのか」「施主側はその写真をいつ・どの形で受け取るのか」を明記しておくと安心です。

特に断熱や耐震は、壁や床、天井の内部に隠れてしまう工事内容が多いので、完成後に目視で確認できません。写真記録を残しておけば、将来の設備更新や追加リフォームの際に「どこに金物が入っているか」や「断熱材がどう敷設されているか」を簡単に把握できますし、もしトラブルが起きたときに責任の所在を明確にする材料にもなります。こうしたドキュメント管理の徹底が、性能向上リノベーションの成功確率を大きく高める要因となるのです。

8.4 最終まとめ

ここでの概要

-

フル解体ほどではなくても、内部解体はやはり大規模になる。

-

それでも外壁ラインをキープし、建蔽率問題をクリアしやすいのが上貼り断熱+内部耐震の最大メリット。

-

2重通気サイディングや防火仕様など、適用不可の事例に気をつけつつ、専門家と連携して確実な施工を目指す。

8.4.1 外壁全面解体を回避して性能向上を狙う、一つの魅力的手段

今回ご紹介してきた“外壁解体なしの上貼り断熱+局所耐震補強”という手法は、建蔽率オーバーやセットバック義務を抱える木造住宅にとって、数少ない選択肢の一つといえます。減築リスクをできるだけ避けながら、床・天井・窓・1階耐震といった重要ポイントを強化できるからです。とはいえ、内部の部分解体は避けられず、「想像していたよりも手間がかかる工事だった」と驚かれる施主様は多いです。それでもフルスケルトン解体に比べれば法的リスクは低く、解体過多による改築扱いの危険をうまく回避しやすいのが大きなメリットといえます。

ただし、既存外壁に2重通気サイディングが使われている場合は原則NG、もしくは全面解体への切り替えがほぼ必須となるなど、条件次第で選べないケースも出てきます。さらに、防火地域・準防火地域かどうかで使用できる断熱材や仕上げ材が異なり、施工費用や意匠、工期にも影響が及ぶことを念頭に置きましょう。これらの制約を踏まえたうえで、専門家や設計士と二人三脚でプランニングを進めれば、外壁ラインを維持しながら大幅な性能アップを狙える、貴重なリフォーム手法となります。

8.4.2 専門家や役所への事前相談を経て、確認申請不要&高性能リフォームを実現

もし「自宅が建蔽率オーバーだからリノベーション自体を諦めている」「セットバックを強制されると家が手狭になってしまう」という悩みを抱えている方がいらっしゃるなら、ぜひ今回の情報をヒントに、確認申請不要のフルリノベーション計画を検討してみてはいかがでしょうか。外壁全面を壊さずに済むという点は、心理的にも金銭的にも負担を軽くしてくれる要素になるでしょう。

ただし、その反面で内部解体や細部の施工には高度なノウハウが必要とされ、事前調査を怠ると想定外の障害が次々と生まれます。2重通気かどうかの判定、EPSやキューワンボードなどの断熱材選択、防火仕様を満たすための開口部や軒裏の納まり、そして耐震補強のための壁量計算と解体量管理など、クリアすべきハードルは少なくありません。だからこそ、事前に専門家へ現場調査と耐震診断を依頼し、自治体の建築指導課にもあらかじめ相談して、工事内容が確認申請不要で済むラインをしっかり把握しておくことが極めて大切になります。

最終的に、床下断熱や天井裏断熱、窓性能の向上に加えて1階耐震補強を同時に行うことで、従来に比べて飛躍的に住環境が改善されることは間違いありません。夏や冬の冷暖房効率はもちろん、地震などの災害時の安全性、さらには結露やカビのリスク低減といった健康面のメリットも得られます。解体もコストも大きくはなりますが、それらを上回る快適性や資産価値アップが得られる可能性がありますので、ぜひ「外壁解体なし」という選択を前向きに検討していただきたいです。

こうして一連の手順と注意点を把握すれば、建蔽率オーバーやセットバック問題を抱えている木造住宅であっても、フルリフォーム並みの性能向上が実現できる道が開けるでしょう。大切なのは、条件とリスクを正確に理解し、専門家のアドバイスを取り入れながら、無理のない計画を立案すること。ぜひ本書で紹介したポイントを活かして、確認申請不要かつ高性能なリフォームを成功させてください。

2025年建築基準法法改正に関する情報を網羅!

わかりにくい建築基準法改正後の対応も下記を読むことで理解が深まります。

確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?

法改正後のフルリフォームは申請が必須となります。しかし申請ができない方からの相談も数多く寄せられています。

戸建てフルリノベーション実績500棟を超える経験値、リフォームでの申請実績屈指の増改築comが申請をせずに性能向上を図る『3つのフルリフォーム』を例に徹底解説

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

■全国の性能向上リノベーション『ピックアップ事例』※プロの詳細解説付きレポート

< 著者プロフィール >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。

その後、代議士秘書を経て、代々家業となっている工務店(現在のハイウィル)に入社。 平日は棟梁の弟子として、週末は大工学校の生徒としての生活が始まる。 このとき棟梁の厳しい躾けのもと建築を一から叩き込まれることになる。 建築現場の施工管理に従事。また職人に対する躾もこのときに学ぶ。 主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。

幼い頃からの祖父の教えにあった 「住まいはお客様のためのものであり、我々の自己満足的な作品であってはならない。作品とはお客様の生き方に触れ、共感することで初めて形となる」 という教訓を礎に、家業である会社を一度離れ、独立を決意。 2003年5月フルリフォーム・リノベーション専業会社株式会社リブウェルを設立。代表取締役に就任。 旧耐震基準の建物の性能価値をローコストでバリューアップする提案に特化したサロン 「ドゥ・スタジオ」を練馬区にオープン。木造フルリフォーム事業を本格的させる。 旧態依然の不透明だらけの住宅産業に疑問を持ち、特に費用ウェイトの高い”ハコモノ”と呼ばれるキッチン・バスなど定価があるものをすべて分離して安い会社から自由に購入できる施主支給システムを日本で初めて提案。「住設・建材百貨店」にて販売を開始する。

2003年年に業界内に「施主支給」というキーワードを公開し一大センセーショナルを業界に巻き起こす。 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる性能向上リノベーションを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年設立時に推進していた戸建フルリフォーム事業、建材卸売事業のコア事業を家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。 株式会社リブウェルでは全国の中小建築会社へのwebマーケティング支援事業を本格化。 自身の創業したリブウェルを部下に譲りハイウィル1社に集中することを決意。250棟の性能向上リノベーションの営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級6以上」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造性能向上リノベーション経験の集大成として、日本初の木造性能向上リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。本社を日暮里へ移転。

2019年創業100周年、全国工務店向けのセミナー講師を務め、日本の住宅の耐震強化の普及活動を開始。

2020年「増改築com®」に全国から寄せられる相談に応えるべく、「増改築.com®」の全国展開の準備活動を開始。

【現在の活動状況】

ハイウィルでの木造フルリフォームの担当者として現場で汗を流しつつ、全国の技術優位の中小工務店との共生ネットワーク構築のため、全国を飛び回り技術優位の企業に対する協力体制の構築、支援に全力を注いでいる。

『増改築.com®』コンセプト

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)