戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP >スケルトンリフォーム>外部ハーフスケルトン:想定外の腐食で方針転換する“最難関リノベ”

更新日:2026年2月11日

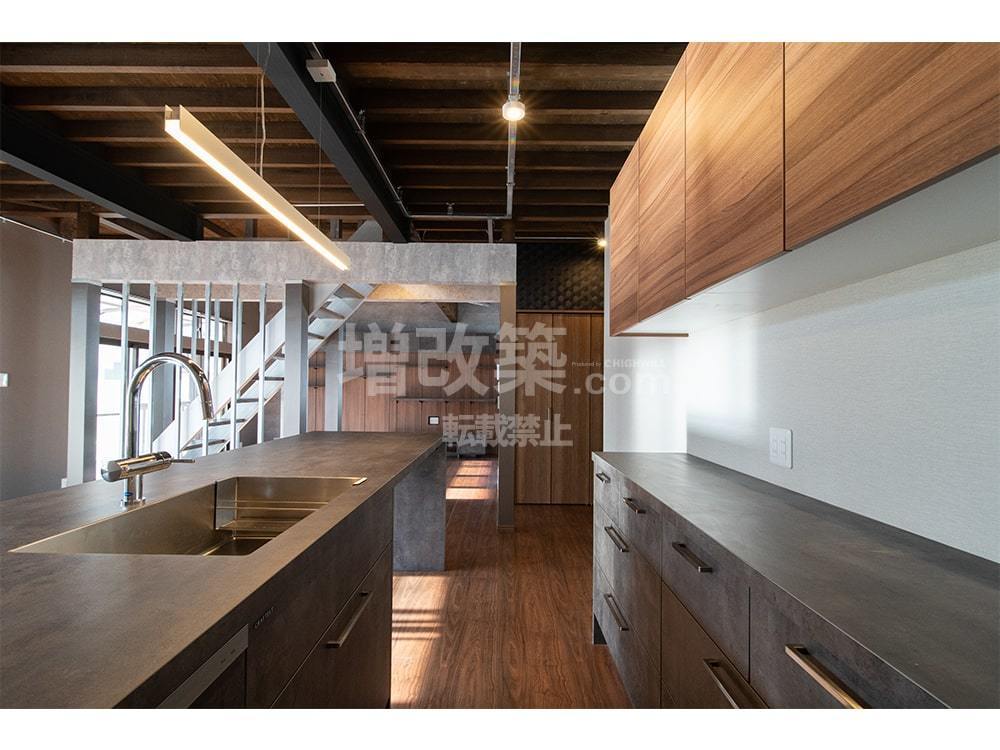

外部ハーフスケルトン:想定外の腐食で方針転換する“最難関リノベ”

- 外壁を大規模に解体せずに断熱&耐震をめざす理由

- 確認申請不要を狙うための法的背景と自治体差

- 外壁上貼り断熱の基本構造と適用可否

- 床・天井・窓の断熱強化でトータル性能を上げる

- 内部の部分スケルトンで行う耐震補強

- 外壁に傷みがある場合の対処と仕上げの違い

- 事の全体スケジュール・費用と契約ポイントを実例で見る工程別解説

- まとめと次のステップ

内部ハーフスケルトンを始めてみると、外壁側の腐食が想定以上に広範囲に及んでいるケースが出てきます。そうなれば外部も解体して補修しないと性能向上は望めず、主要構造部の解体が2分の1以上になれば“改築扱い”による減築リスクも避けられません。そのため、腐朽範囲がどこまでかを見極めるプロセスこそが肝心です。さらに、こうした難易度の高い現場では、新築経験だけでは足りず、大規模木造改修の実績や第三者機関を活用した多重チェック体制が欠かせません。ここでは、腐食発見から方針転換を判断するまでの具体的なポイントを整理し、成功の裏にある「現場経験とダブル(あるいはトリプル)検査の力」を解説します。

1.1 内部解体で耐震・断熱向上を計画していたはずが…

1.1.1 当初は階段・二階床を残し、内側を大幅にスケルトン化してリノベする想定

(ここでの概要:内部ハーフスケルトンという計画の基本理念と、そのメリットについて)

「家の内部だけを思い切って解体すれば、主要構造部の2分の1以上の解体を避けながら工事を進められる」。こうした考えから、多くの方がまず思いつくのが“内部ハーフスケルトン”というアプローチです。(詳しくはこちらで解説)とくに築年数が40年以上の木造住宅では、床下や天井裏の断熱性能が極めて低く、かつ筋かい・面材・接合金物などがまったく足りていないケースが少なくありません。

そこで、階段や二階床だけは原状のまま残し、その他の内壁・天井を大胆に解体して施工空間を確保すれば、かなり自由度の高い耐震補強や断熱改修が可能になります。

内部ハーフスケルトンの魅力は、主要構造部の2分の1以上の解体に踏み込まずに済むため、建蔽率オーバーやセットバック義務を抱える既存不適格住宅でも、確認申請不要で工事を進められる可能性が高いことにあります。構造部の解体を2分の1未満にコントロールできれば、法的には「増改築」ではなく「リフォーム」と扱われることがある。すなわち、主要構造部の2分の1以上の解体に踏み込まなければ減築要請を受けにくいわけです。これからリノベーションを予定している皆様の中にも「フルスケルトンだと主要構造部の2分の1以上の解体になり、申請必須で狭くなるリスクがあるから困る」とあきらめていた方がいるのではないでしょうか。そんな方にとって内部ハーフスケルトンは、まさに福音とも言える工法でした。

しかし実際には、内壁を構造ギリギリまで剥がしていく過程で予想外の障害が浮上することもしばしばあります。たとえば「室内側から外壁に近い柱や胴差を見たら、黒ずみや腐朽が進んでいる形跡があった」「雨漏り痕だけだと思ったら、実際はシロアリ被害が広範囲に及んでいた」など。こうした兆候が現れると、いくら主要構造部の2分の1以上の解体は避けたいとはいえ、何らかの形で外壁を開けて修繕しないと性能は確保できません。ここが内部ハーフスケルトンの盲点ともいえる部分です。

1.1.2 実は外壁腐食が深刻な場合も多く、内壁をめくったタイミングで発覚する

(ここでの概要:外壁側に潜む雨漏り・腐朽を見逃せない現実と、早期発見の重要性)

木造住宅で雨漏りやシロアリ被害が進行している場合、表面上は特に問題なさそうに見えても、実際には構造材の内部が深刻に傷んでいることがあります。とくにサイディングやモルタル仕上げの外壁は、表層が硬く防水塗装が施されているため、外からは分かりづらいのです。結果として「内壁をはがして初めて腐朽が判明した」という驚きが、多くの現場で起きています。私の経験上、旧耐震基準の建物の実に30%以上はこのようなことがありました、

腐食部位を放置したまま工事を続行すれば、耐震性能どころか家の安全性が大きく損なわれるおそれがあります。たとえ構造計算をして、指示通りに新しい面材や金物を入れたとしても、柱や梁そのものが腐っているならば引き抜き力や剪断力に耐えられません。さらに、防水層が破れたまま断熱材を施工すると壁内が結露しやすくなり、カビや腐朽がますます進行するリスクも。内部ハーフスケルトンでの性能アップを期待していたのに、気づかず腐食部分を見過ごしてしまうと、むしろリフォームの成果はマイナスになる可能性があるのです。

こうした事態は、築古物件が過去に小規模なリフォームを重ねてきた結果、雨仕舞いの整合性が取れていないケースで起こりがちです。微妙なクラックやサッシ周りの防水不良から少しずつ雨水が侵入し、長年にわたって内部を蝕んでいた――こうしたケースを現場で数多く見てきました。ですから「内部だけ解体すれば十分」と楽観視するのではなく、外壁の腐食リスクにも目を配りながら工事を進めることが大切といえます。

1.2 外壁全面解体だと“改築扱い”になり、減築リスクが跳ね上がる

1.2.1 建蔽率オーバーやセットバック義務がある物件でフル解体は致命的

(ここでの概要:建蔽率超過やセットバック未実施の物件が抱えるフル解体の問題点)

「それならいっそ外壁も全部剥がしてしまって、キレイに作り直したほうが良いのでは?」という意見はたしかに合理的に思えます。外壁を全面解体すれば、腐食部位を隅々まで修復し、耐震補強や断熱性能を新築並みに高めることも不可能ではありません。しかし、そこに大きな法的リスクが潜んでいます。それは“主要構造部の2分の1以上の解体”に踏み込むことで改築扱いになるかもしれない点です。

既存不適格と呼ばれる物件の多くは、現在の建築基準法に合致していない—たとえば建蔽率オーバーやセットバック義務未実施など—という状態です。こうした住宅を主要構造部の2分の1以上まで解体してしまうと、「実質的に新築や増改築と同様」とみなされ、建築確認申請が必要になりかねません。そして申請の際は、現行法規に則った減築や後退距離確保を強制されるケースが多いのです。これは「敷地がギリギリでこれ以上狭くしたくない」「建物を減らしたくない」という施主様にとって、まさに致命的な状況といえるでしょう。

1.2.2 申請必須→減築や後退距離確保が避けられない恐れ

(ここでの概要:“改築扱い”になると容積率や後退距離を満たすよう行政指導が来る可能性)

主要構造部の2分の1以上を解体した場合、法的に増改築扱いとなり、確認申請を回避できなくなるおそれがあります。申請をすると、役所は現行の建築基準法を満たすよう建物を是正するよう求めてくるため、建蔽率オーバーの解消や道路後退の確保が強制されるかもしれません。いわゆる「減築して建蔽率を下げろ」「セットバックして敷地に余裕を作れ」といった行政指導が入るわけです。その結果、設計変更によるコストアップや建物の大幅な縮小が余儀なくされ、当初想定していたリノベ計画が大きく狂ってしまいます。

こうしたリスクがあるからこそ、外壁を丸ごと解体する決断は非常に重い意味を持ちます。腐食箇所を見つけてはいても、「フル解体まで踏み込んでしまうと申請必須で法適合を強いられ、家が狭くなりすぎる」という理由で、施主様がフル解体に踏み切れないケースが多いのです。つまり、法的リスクと建物の安全確保の間でジレンマが生じるわけですね。

1.3 そこで“外部ハーフスケルトン”へ──内部+外部のダブルハーフ化

1.3.1 すでに内部はハーフスケルトン化進行→外壁も腐朽部だけ解体に変更

(ここでの概要:腐食部だけ外壁を半分解体する“外部ハーフスケルトン”の基本コンセプト)

こうした状況で浮上する選択肢が“外部ハーフスケルトン”です。つまり、内部ハーフスケルトンに加え、外壁のうち腐朽が見つかった面だけ選択的に解体し、腐食材の修復・補強・断熱強化を行うやり方になります。解体量を主要構造部の2分の1未満にコントロールできれば、まだ改築扱いを回避できるかもしれない—このギリギリのラインを攻める工法ともいえます。このようなケースの事例を経験した施工会社は少ないと思います。

具体的には「家全体で外壁を全面解体する」のではなく、例えば東面と北面は腐食度合いが少ないから塗装や部分補修にとどめる一方で、雨漏り被害の大きかった南面と西面は骨組みまでスケルトン化し、構造補強や断熱材の新設、防水シートの張り替えを実施する。こうすれば、家全体の外壁解体量が50%以内に収まり、主要構造部の2分の1以上の解体というラインには踏み込まなくて済む可能性が出てきます。もちろん、そこには厳格な解体面積の計測や施工計画が欠かせません。

イメージとしては、「当初の内部ハーフスケルトンだけでは済まなくなったが、全部解体するほど踏み込むと法的リスクが高まる」という中間点であり、内外ともに“ハーフ”に収めるという実にテクニカルな手法です。施主から見ると、耐震・断熱のメリットは得やすいものの、工期や費用、現場管理は非常に複雑化するため、職人や設計者とのコミュニケーションが一層重要になります。

1.3.2 法的には改築判定ギリギリを回避しつつ、大規模補修を実現する

(ここでの概要:外部ハーフスケルトンが持つ“フルリフォーム同等の大掛かりさ”と“主要構造部の2分の1未満に抑える”両立)

結果として、施主様にとっては「腐食した梁や柱、土台を交換・補強できる」「雨仕舞いも含めて外壁をやり直せる」「内部もほぼ一新して性能を高められる」など、ほとんどフルリフォームと変わらない利点を得られます。しかしながら、主要構造部の2分の1以上の解体には踏み込まないよう厳しく管理することで、“改築扱い”とならず建蔽率オーバーなどの是正を強いられないようにできるわけです。

それだけに、解体における「2分の1未満」の管理はとても大変です。解体工事が進むにつれ、「ここも腐っていたからやはり開けよう」「ついでにこの下地も交換しよう」と欲張りすぎると、あっという間に2分の1を超えてしまい、結果的には改築申請が必要になってしまいます。この微妙な線引きを現場で判断しつつ、施主と設計者が都度合意形成を行う――それが外部ハーフスケルトン成功の秘訣です。

もちろん、かなりマニアックな工事になります。が私の経験値からは、このようなケースは数多くありました。こうした難易度の高い工事ができる施工会社は限られます。新築中心の業者や、部分リフォームしか経験のない業者では、腐食箇所の見極めや解体量コントロールが難しいでしょう。しかし、そこをクリアできれば建蔽率オーバーの物件でも減築を回避しながら、安全・快適な住まいにアップグレードできます。「フル解体ほど大掛かりにはしたくないが、腐朽を見過ごすのはもっと嫌だ」という施主様には、この“外部ハーフ+内部ハーフ”が大変有効な一手となるのです。

内壁だけを解体する「内部ハーフスケルトン」で済むと思っていたら、実際には外壁の腐食が想定以上に進んでいて、主要構造部の2分の1未満の解体では修復しきれない懸念が出てくる。とくに雨漏りやシロアリ被害は外壁側に潜んでいることが多く、想定より広範囲に腐食が及ぶと費用や工期の拡大、さらには主要構造部の2分の1以上の解体に踏み込むリスクが高まる。そこで今回は、なぜ外壁の腐食が見つかりにくいのか、腐食が2面だけで終わるのかどうか、そしてそれによる法的・コスト的リスクはどのように跳ね上がるのかを解説します。

2.1 雨漏りやシロアリ被害は外壁側に潜みやすい

2.1.1 外部クラック・防水不良で長期的に水が入っているケース

内壁をめくったら想定外の腐食が出てきて驚く方は少なくありません。そもそも「どうしてそんなに傷んでいるの?」と疑問に思われるでしょう。実は、外壁表面のクラック(ひび割れ)やコーキング切れ、防水シートの寿命切れなど、複数の小さな要因が重なって、長期間かけて少しずつ雨水が侵入しているケースがよくあるのです。たとえばサイディングの継ぎ目シーリングが劣化したり、窓まわりの防水テープが切れていたり。そこから染み込む水が外壁裏、すなわち構造材のほうへと浸透している恐れがあります。

そして木造住宅は一度湿気が溜まると、乾きにくい部分が局所的に腐朽しやすくなります。壁内部は外気と直に触れるわけではないため、通気が不十分だとカビやシロアリが発生し、柱や梁、土台などの大切な構造材を蝕んでしまうのです。雨漏りとシロアリはセットで現れることが多いのはこのため。たとえば「基礎や土台がシロアリに喰われていた」となると、建物の耐震性はもちろん、住む上での安全すら脅かされます。

2.1.2 石膏ボードを剥がすまで発見されないことが多い

なぜここまで進行するまで気づけないのか。それは、室内側からは腐食の初期兆候を目視できないケースがほとんどだからです。外壁の裏側、さらに断熱材や石膏ボードの奥に隠れたところで雨漏りが進行していても、クロス(壁紙)や化粧板などの仕上げ材が無傷であれば外見上はまったく問題がなさそうに見えます。

「少しくらいの雨染みならクロスの上からわからないだろう」という状態が何年も続き、内部が真っ黒に腐食している例は決して珍しくありません。だからこそ、内部ハーフスケルトンで壁を取り払う工程を進めたときに、初めて“大変なことになっている”と判明するのです。その発覚タイミングが、すでに主要構造部を2分の1未満に抑えるリフォームから大きく逸脱しないと修復できないほど深刻、ということもあり得ます。

こうした雨漏り・シロアリの問題は、特に築30年以上の木造住宅で頻繁に見受けられます。外装リフォームをしたつもりでも、実は一部分しか補修されておらず、根本原因が放置されている場合も多々あります。そのため、内部ハーフスケルトンを想定していても、実際に工事を始めたら「外壁までも解体しなければ安全を確保できない」という事態に直面するわけです。

2.2 2面だけの腐食で済むとは限らない

2.2.1 解体してみたら想定外に広範囲で腐っている例が多数

よくあるのが「南面と西面は雨当たりが強いから腐りやすいけれど、北面と東面は比較的状態がいいだろう」と考えていたのに、実際に開けてみたら「北面の土台にもシロアリが入っていた」「東面のサッシまわりからも漏水していた」など、想定以上に範囲が広がっているケースです。雨は風向きや台風の通り道によって予想外の方向から侵入することもあり、一度湿気がこもると繁殖しやすい環境をつくってしまうからです。

しかも構造材同士は連続しているので、いったん腐食が始まればほかの方向へ伝播することもあります。これが2面だけで済むならまだ幸運かもしれませんが、3面以上に及んでしまうと、外壁解体の割合が一気に増えてしまう恐れが高まります。結果として主要構造部の2分の1以上を解体するリスクに直結し、改築扱いへ移行してしまうかもしれません。

2.2.2 3面以上に及べば2分の1超えも現実的→急遽フル解体リスク(残り2面は内側から補強可能か?)

いわゆる「ハーフスケルトン」で外壁解体を50%以内にコントロールするには、よほど明確に腐食範囲を絞り込めていないと難しいのが現実です。2面程度の全面解体なら、まだ合計が外壁全体の50%以内に収まる計算を立てやすいですが、3面以上にわたって腐食が深刻となると、どうしても解体面積が大きくなりがちです。

仮に外壁を大きく3面も開けば、「主要構造部の2分の1未満」に収めるのは至難の業です。4面中3面をスケルトン化すれば、実質的に主要構造部の2分の1以上に手を加えざるを得ない状況に踏み込む可能性が高く、法的には改築とみなされる一歩手前か、すでに越えてしまっているかもしれません。そうなると、セットバックや減築の問題が浮上し、当初のリフォーム計画そのものが崩れるリスクが高まります。

「じゃあ、腐朽している面も無理やり内側から補強するだけで済ませる?」というアイデアが浮かぶかもしれません。ですが、雨水が入っているなら根本的に外側の防水層や腐食材の取り替えが必須です。内側だけいくら補強しても、雨仕舞いの根本解決にはならず、後年また同じ問題を再発させるだけです。これらのジレンマを一挙に解消するには、結局外壁自体を開けて治すしかありません。しかし、その解体が主要構造部の2分の1以上となってしまうと「フル解体」→「減築や申請」の道を避けられなくなるかもしれない――これが外壁腐食リスクの怖さです。

2.3 費用と工期、法的手続きが予想外に増す懸念

2.3.1 腐食対応工事が拡大すると解体面積管理が困難

外壁腐食という“想定外”が発覚すると、当初のスケジュールと見積もりは大きく揺さぶられます。たとえば「南面だけ開く予定が、実は東面にも腐食があった」となれば、追加の解体や補修費用が発生するのはもちろん、工期も延びます。そのうえ、外壁を剥がす範囲が増えるほど主要構造部の2分の1以上の解体を回避するための細かい管理が難しくなります。

工事現場では「ここも少し腐っているからもう少しだけ剥がそう」という判断が連鎖的に行われやすいものです。施主様としては「どうせやるなら徹底的にきれいにしたい」という気持ちもあるでしょう。しかし、その“もう少し”が積み重なって解体量が2分の1以上へ膨らみ、改築扱いになってしまうのは誰も望まない展開です。そこで、施工会社は現場の進捗をみながら、施主・設計者と都度協議する必要があります。言い換えれば、シビアな解体面積管理をしつつ、腐食を見逃さないバランス感覚が求められます。

2.3.2 予定より大幅な予算オーバーや工期延長を招きやすい

外壁腐食が深刻化すると、当然ながら予算とスケジュールも大幅に狂う可能性があります。最初の見積もりは「内部ハーフスケルトンだけ」で済む想定だったのに、いざ工事を始めてみたら外壁も大半を解体しなければならなくなった。解体面積が増えれば、廃材処分費や足場延長、追加の大工工事、防水・サイディングなどの外装材コストが上乗せされます。

さらに、解体が増えるほど発注すべき職人の工数も増えるため、工期が延伸するのは避けられません。工期が長引くと、仮住まい費用や施主の生活負担も大きくなるでしょう。そして、もし主要構造部の2分の1以上に踏み込んだと判断され、改築扱いになってしまった場合には、申請書類の作成や減築プランの組み直しなど、さらなる手続きが必要です。

こうした事態を回避するためにも、初期段階から「外壁が予想以上に腐っているかもしれない」というリスクを踏まえた上で、あらかじめ追加工事の費用枠や施工範囲の上限を取り決めておくのが賢明です。つまり、プラン変更に備えた予備費と、主要構造部の2分の1未満を確保できなくなる場合のシナリオを想定しておくわけです。大規模リノベで発生しやすい“想定外”に対して、どこまで柔軟に対応できるかが成功のカギといえるでしょう。

内部ハーフスケルトンで階段・二階床だけ残す計画だったはずが、外壁を最大50%解体して補修しなければ安全を確保できないシビアなケースに発展することがあります。いわば「外部ハーフスケルトン」と呼ばれる状況で、内側・外側ともに大部分を解体しつつも、主要構造部の2分の1未満にとどめるギリギリのラインを攻めなければなりません。これは改築扱いを回避して減築やセットバック義務を回避するための高度な工法であり、築年数の古い木造住宅が抱える腐食や雨仕舞い不良を根本から解消できる一方、施工難易度は非常に高く、コスト・工期管理もフルリフォームに近い規模になります。ここでは、外部ハーフスケルトンが具体的にどのような段取りで行われるのか、そしてなぜ“最難関”と言えるほどの施工知識と経験が求められるのかを詳しく解説します。

3.1 内部は階段・二階床を残し、大幅スケルトン化

3.1.1 筋かい・面材・断熱材のための内壁解体、床下解体、配線・配管更新

「本当に階段と二階床だけは残して、ほかはすべて剥がしてしまうんですね?」

多くの施主様がまず最初に驚かれるのが、この内部ハーフスケルトンの“やり方”です。たしかに、階段や二階床を残すなら“フルスケルトンほど大がかりではない”と思うかもしれません。しかし実際には、筋かいや面材を取り付けるために内壁を徹底的に解体するので、住まいの印象はほぼ“骨組みむき出し”の状態に近い大工事になります。

さらに床下も解体し、根太や大引をチェックしながら配線・配管も一新するケースが一般的です。築年数の古い家ならば、「当時は想定していなかった電力容量にアップするための配線」「経年で錆びや腐食が進んだ給排水管の交換」など、追加工事が必須になることが多いでしょう。こうした工事を一度にやるからこそ、耐震補強と断熱性の向上、そして設備の更新を同時に叶えられるわけです。

一方で、内部に限って考えれば、主要構造部の2分の1以上を解体してしまわないように注意深く管理する必要があります。具体的には柱・梁などの構造体をできるだけ温存して補強する形を取り、階段や二階床を残すことで“改築扱い”に踏み込まないギリギリの解体範囲に抑えるわけです。それが内部ハーフスケルトンのコア・コンセプトといえます。

3.1.2 主要構造部の過半解体は避け、改築扱いを回避

「そもそも主要構造部の2分の1以上を解体すると何が問題なの?」

それは“改築扱い”となってしまい、建蔽率オーバーやセットバック義務のある物件では減築を求められ、現在の床面積を維持できなくなる可能性が高いからです。築古の木造戸建ての多くは、現行法令と照らし合わせると“既存不適格”扱いになっているケースが多く、全面解体に近い工事をしてしまうと「いまの外形を保てませんよ」と行政から言われるリスクが高いのです。

内部ハーフスケルトンの場合、階段や二階床をあえて残すのは、解体対象を“構造補強に不可欠な範囲”にとどめるための戦略です。こうすることで、物理的にはほぼフルリノベと同等の性能向上を狙いつつも、法的には“改築”と見なされないラインをキープする狙いがあります。大がかりな工事なのに確認申請不要で進められるかもしれないため、建ぺい率オーバーやセットバック義務に悩む物件オーナーにとって有力な選択肢となっているわけです。

ただし、内部ハーフスケルトンであっても、腐朽や雨漏りが重大な箇所を発見すれば、外壁側もある程度は開けなければ補修できません。しかし一部の外壁を解体しすぎると、主要構造部の2分の1以上の解体に踏み込む恐れが出てくるため、慎重な現場管理が要ります。この微妙な綱渡りを乗り越えるために、今度は“外部ハーフスケルトン”という複合的な工法が浮上するのです。

ここでの概要:

-

内部ハーフスケルトンは、階段・二階床を残しつつ内壁や床下をほぼ全面的に解体し、耐震補強や断熱材の充填、配線・配管更新を行う工法。

-

主要構造部の2分の1以上を解体しないよう管理しながら大幅改修できるのがメリットで、法的には“改築”にならず、建蔽率オーバーやセットバック回避を狙う施主に人気。

-

ただし、腐食が深刻な外壁側も手を入れなければ根本補修にならない場合、外壁の解体範囲が増えすぎて改築扱いを避けられなくなるリスクが高まる。

3.2 外壁の50%以内解体で腐朽箇所を修復+耐震・断熱

3.2.1 外壁ラインを保持しつつ、痛みの深刻な面を選択的にスケルトン化

「外壁も全部スケルトンにしちゃえば早いのでは?」

もちろん外壁全面解体すれば、構造体の腐食部分をまとめて取り替えられますし、新しい断熱材や防水シートも施工しやすいです。けれども全面解体は主要構造部の2分の1以上の解体に該当するため、ほぼ確実に改築扱いとなってしまいます。そこが最大の問題。そこで編み出された手法が“外部ハーフスケルトン”です。

要は「外壁の50%以内解体」というラインを守りながら、腐朽の深刻な面だけをスケルトン化するわけです。外壁面が4面あるとして、2面だけ全面的に解体し、残り2面は補修や塗装レベルにとどめる――あるいは「この面は部分補強でOK」「こっちの面はやはりスケルトン化しないと危ない」といった具合に臨機応変に対応します。

これにより、腐朽している箇所を徹底的に直しながらも、外壁全体の解体率を50%以内に抑え、主要構造部の2分の1以上の解体に該当させないようにするのです。表面的には「何だか変則的で大変そう」と思えるかもしれませんが、実際にやってみると、法的ラインを守るためにこうした解体面積のシビアな調整が不可欠なのです。

3.2.2 構造用合板や断熱パネルを組み込み、雨仕舞いを再構築

選択的に解体した外壁部位をどのように復旧するかが、外部ハーフスケルトンの大きなポイント。腐食した梁・柱・土台があれば交換や補修を行い、必要に応じて筋かいや構造用合板で耐震補強をします。さらに断熱性能を上げるために、外張り断熱用のパネルや防水シートを正しく施工し、雨仕舞いを再構築するのです。

ここで気をつけたいのは、サイディングやモルタル仕上げなど既存外壁と新設部分の取り合いです。新旧の外壁材をどこでジョイントするか、クラックを防ぐために伸縮性のある部材を使うのか、あるいは全体の意匠をどう合わせるのか。こうした仕上げの気配りがないと、見た目がちぐはぐになったり、新しい部分に隙間が生じて雨水が侵入したりするリスクが高まります。ですから、外部ハーフスケルトンでは構造的な修復だけでなく、仕上げ材との組み合わせやシーリングの打ち替えなどがセットで必要になります。

一方、解体しない壁面は、内壁側から補強や断熱の追加を行うケースもあります。例えば腐食が起きていない面なら外壁はそのまま残しつつ、内壁をめくって筋かい・面材を入れ、断熱材も内側から充填する。こうした“内外の組み合わせ”で全体として耐震・断熱を底上げしながら、主要構造部の2分の1未満解体を死守するわけです。

ここでの概要:

-

外壁を全面解体しないのは、主要構造部の2分の1以上を解体して改築扱いになるのを避けるため。

-

痛みが激しい面を選択的にスケルトン化し、筋かい・合板・断熱パネルで耐震・断熱性能を向上させる。

-

接合部や雨仕舞いの処理が難しく、新旧の仕上げ材や構造をうまく調和させるための高い施工技術が必要。

3.3 “ダブルハーフスケルトン”=内容はフルリフォーム同等

3.3.1 内部も外部も半分前後を剥がすため、実質的には大規模リフォーム

「内部だけでも大工事なのに、外壁も半分解体するなんて、実質フルリフォーム並みでは?」

まさしくそのとおりです。内部ハーフスケルトンだけであっても、階段と二階床以外を大幅に解体するわけですから工期もコストもそれなりにかかります。そこに加えて外壁の大半を解体するとなると、解体量としては“ほぼ家全体を剥がしている”印象です。したがって工事内容としてはフルリノベーションと大差ありません。

しかし、法的にみれば“主要構造部の2分の1未満”を守り、外壁も最大50%以内に抑えることで、改築扱いにならないかもしれないのです。この「ありとあらゆるところを剥がしているように見えるが、実は2分の1以内にコントロールしている」という絶妙なバランスこそが、外部ハーフスケルトンを“最難関”と呼ぶ理由です。

施工者としては、柱一本、壁一面をどれだけ解体するか都度測り、追加補修が必要とわかっても解体範囲を増やしすぎないよう神経を使わねばなりません。施主側も「思ったほどの大幅改修だから、フル解体にして新築同等にすればいいのに」という誘惑にかられるかもしれませんが、いったん改築扱いになると減築が避けられないリスクがあるため、そう簡単に引き返せないのが現実です。

3.3.2 ただし改築扱いを回避するため、解体面積を厳密に管理

外部ハーフスケルトンでは、改築を回避できるか否かを左右するのが「解体面積の計算方法」と「事前に行政や設計士と擦り合わせる際の書類手続き」です。現場で「ここも傷んでいるからもう少し剥がそう」と安易に解体を広げてしまうと、いつの間にか主要構造部の2分の1以上を超えていたり、外壁50%を超える解体率になっていたりします。

そのため、解体前には図面をもとに「ここからここまでは壊す」「ここは壊さず内側からの補強だけ」と厳密に区画を引いておき、現場で想定外の腐朽が発見されれば、追加費用と工事範囲について再度ミーティングする。いわば“綱渡り”のようにこまめな調整が必要です。

また、自治体によっては「解体面積の算定基準」が細かく異なる場合があります。たとえばどこまでを主要構造部とみなすか、窓の交換やサッシ枠の入れ替えは解体に含むのかどうか。それらの解釈差によって計画が狂う可能性もあるため、設計士と行政窓口への事前相談が欠かせません。

ここでの概要:

-

内部ハーフスケルトンでほぼ全面改修しつつ、外壁も50%以内に解体するため、施工内容は実質フルリノベと同レベル。

-

しかし主要構造部の2分の1未満で収める解体面積管理により、改築扱い=減築リスクを回避する。

-

解体面積の算定方法や自治体の運用差があるため、図面管理と行政相談、現場での綿密な調整が成功の鍵になる。

内部ハーフスケルトンを始めてみると、外壁側の腐食が想定以上に広範囲に及んでいるケースが出てきます。そうなれば外部も解体して補修しないと性能向上は望めず、主要構造部の解体が2分の1以上になれば“改築扱い”による減築リスクも避けられません。そのため、腐朽範囲がどこまでかを見極めるプロセスこそが肝心です。さらに、こうした難易度の高い現場では、新築経験だけでは足りず、大規模木造改修の実績や第三者機関を活用した多重チェック体制が欠かせません。本章では、腐食発見から方針転換を判断するまでの具体的なポイントを整理し、成功の裏にある「現場経験とダブル(あるいはトリプル)検査の力」を解説します。

4.1 いつ方針転換を決めるか:緊急ミーティングの実例

ここでの概要:

床からの冷気と湿気を防ぐことは、家全体の断熱性と耐久性を大きく左右します。とくに1階床が冷え込みやすい築古住宅では、床断熱の改修効果は絶大です。ただし、床下空間の高さや配管・土台の状況によっては、“床をめくらずに断熱材を押し込む”工法だけでは不足するケースが少なくありません。本セクションでは、床解体と断熱材敷き込みの実際、シロアリや配管老朽化の点検といった付随作業まで含め、具体的な施工ポイントを述べます。

4.1.1 壁を開けた時点で腐朽が予想外→どの範囲まで外壁を解体するか協議

「内部ハーフスケルトンで進めていたのに、壁をめくったら梁や通し柱の腐食が想像以上……。ここからどう修復すればいいんですか?」

こうした場面は、築30年以上の建物で決して珍しくありません。私自身、これまで500棟を超える木造改修を手がけてきましたが、内部スケルトンリフォームを想定して着工したものの、外壁側も深刻に腐っていて外部解体が不可避になったのは全体の約10%ほど。その中でも2面以上の大きな解体が必要になるのは、さらにその20%程度、つまり100棟中2棟くらいしかありません。しかし、少数例とはいえ“深刻な腐朽”が露見すれば、外壁解体なしでは耐震・断熱性能を十分に高められないケースがあり得ます。

ここで重要なのは、壁を開けた段階で「どこまで外壁を解体すべきか」を速やかに判断し、施主を交えて協議することです。腐食の度合いや位置によっては、内側からの補強だけでは不十分。たとえば通し柱がスカスカに朽ちている場合、外側から大きく開いて土台や梁まで交換・補修しなければ安全性を確保できません。そして外壁解体を拡大すれば、主要構造部の解体率が2分の1以上となり改築扱いに移行するリスクが高まる。つまり「どこを残して、どこを剥がすか」の線引きを、腐朽状況を見ながらすぐに決める必要があるわけです。

4.1.2 2分の1以内に収まるか、再見積もりで施工プランを再構成

「外壁を2面までなら解体して大丈夫だけど、3面以上だと危ないって本当ですか?」

実際には、“外壁をどの程度解体しても主要構造部の解体が2分の1未満に抑えられるか”がキーポイントです。2面解体でも梁や柱の交換範囲が予想外に広がれば、解体率が一気に跳ね上がり、改築扱いを免れないかもしれません。また、腐食が比較的軽微であれば、外壁の一部を選択的に剥がすだけで済む可能性もあるため、慎重な見極めが必須となります。

この段階で、工事の再見積もりや工程表の見直しが行われるのが通例です。たとえば当初の契約では「内部ハーフスケルトン+最小限の外壁補修」だったものが、「外壁の2面をまるごと剥がして新しい構造用合板や断熱材を入れる」などに切り替わる。その場合、追加工事の費用と工期、あるいは法的リスクへの対処法を、施主と施工会社が再度話し合わなければなりません。ここが“緊急ミーティング”の最たるポイントとなるわけです。

ここでの概要:

-

内部を開けて初めて腐朽の深刻さが明らかになるケースは、築30年以上でも約10%程度。うち2面以上の大規模解体に発展するのはさらにその一部。

-

しかし、通し柱や梁などの構造体が著しく腐食していれば外側からの開口が不可避になる。

-

主要構造部の解体率を2分の1以内に抑えられるか確認したうえで、施主と追加見積もりや工程変更を協議するステップが大切。

-

4.2 腐朽が3面以上に及ぶならフル解体に移行する可能性

4.2.1 部分補強で済むか、全周解体か、施主の意向と予算が絡む

「腐朽が2面だけならまだしも、3面や4面にも広がっていたらどうなるのでしょう?」

ここに至っては、ほぼ“フル解体”の選択肢がチラつきます。外壁の3面や4面を大幅に剥がすとなれば、主要構造部の解体が2分の1以内で抑えられなくなる可能性が極めて高いからです。実際、筆者の経験上、「2面解体で対応できた」は比較的ラッキーなパターン。水まわりが集中している1面だけが下から腐っていたり、雨仕舞の悪い箇所だけが上から腐っていたり……程度の不具合ならギリギリ“外部ハーフスケルトン”で乗り切れるのですが、広範囲にわたって土台や通し柱がダメージを受けているケースでは、いくら解体面積を抑えようとしても難しくなるわけです。

もしフル解体に移行するとなれば、申請の問題だけでなく、建蔽率超過やセットバック義務の問題が顕在化します。つまり「減築せざるを得ない」という判断に至る可能性も。これを受け入れるか、それとも腐朽が進んでいても部分補強で乗り切るか――施主の意向と予算が大きくかかわってきます。改築申請によるコスト増・工期増、さらには減築による居住スペースの狭小化を許容できるのかどうか、その判断を早い段階で下すのが、成功の秘訣といえるでしょう。

4.2.2 改築申請で減築要請が出るリスクにも注意

「フル解体すれば新築同様にきれいになるって聞きますが、セットバックとかで狭くなる可能性があるんですね?」

そうなのです。既存不適格の建物は、いったん改築扱いで申請を通すと、現行の建築基準法に適合させる義務が生じます。つまり、建蔽率超過や道路斜線制限、セットバック義務などをクリアするために建物を削る――すなわち減築が避けられなくなるのが一般的です。「せっかく耐震と断熱を良くしたのに、住まい自体が狭くなるのは嫌だ」と思う施主が多いのも無理はありません。

だからこそ腐朽が3面以上にわたっていても、可能な限り改築扱いを回避するために、“どうにか外壁解体を2面以内に抑えられないか”と模索するわけです。しかし構造安全性を損なうほどの腐朽を見逃しておくわけにもいきません。もし無理に“2面以内”に押し込めば、腐った通し柱を交換しないまま仕上げてしまうリスクさえ考えられます。最悪のシナリオは「次の台風や地震で内部から崩壊」という事態です。結果として、法的リスクと安全リスクの狭間で、いわば“背水の陣”の判断に迫られる場面が出てくるわけです。

ここでの概要:

-

3面以上に腐食が及んで外壁解体が2分の1以内に収まらなければ、改築申請に移行して減築リスクが高まる。

-

施主としては広さを維持したいが、安全性と法規制の兼ね合いから苦渋の選択が要求される場面もある。

-

どこまで部分補強で通用するか、いつフル解体に移るかを、建物の腐朽実態や施主の意向・予算と照らし合わせて決定する。

4.3 場数を踏んだ施工会社の経験がものを言う

4.3.1 新築経験だけでは不十分、大規模木造改修の実績を確認

「大手ハウスメーカーだから安心……とは限らないんですか?」

決して“限らない”のが現実です。新築工事に秀でた会社ほど、現場をイチから組み立てる工程には精通していても、築30年以上の木造住宅を部分解体しながら腐朽を補修し、かつ主要構造部の解体を2分の1未満に抑える──という複雑な作業には経験値が足りない可能性があります。とりわけ、内部スケルトンからさらに外壁を開く「外部ハーフスケルトン」への方針転換は、法的リスクや構造上の判断が頻繁に求められる高難易度の改修です。

私自身、500棟を超える木造改修に携わってきましたが、その中で内部解体をスタートした後に外壁腐食が見つかり“外部ハーフ”へ移行したケースは、全体の10%程度です。そして、2面以上解体となる案件はその中の約20%──つまり100棟に2棟ほど。頻度としては低いですが、このように厄介な腐食に直面したときこそ、木造改修特有の“部分補強と交換”の見極めを的確にできるかが施工会社の実力と言えます。通し柱が腐食している場合でも、一部をつぎはぎしながら補強するのか、あるいは交換したほうが安定か──現場ごとの選択が失敗と成功を分けます。

4.3.2 トリプル検査で難易度の高い工事をカバー

「腐朽や耐震性のチェックって、施工会社任せで大丈夫なのでしょうか?」

高難易度工事を成功させるには、現場経験とノウハウだけでなく、第三者機関を含めた検査体制も大きくものを言います。たとえば私の会社では、

-

構造専門の設計事務所による図面確認・耐震計算

-

瑕疵保証会社の第三者検査

-

さらに別途検査専門会社を入れての“トリプルチェック”

という多重の検査体制を敷いています。解体が進むごとに写真を撮り、構造や防水処理の状況をレポート。腐朽があれば、その都度設計会社・検査機関と協議して「交換するか、補強で済ませるか」「主要構造部の解体が2分の1未満に収まるか」などを即断していきます。

大掛かりな新築では施主と施工会社のみのやり取りが一般的ですが、こと木造改修の世界では「いくつもの専門家を巻き込む」ほうが安全性と法令遵守を両立しやすいです。なぜなら、築数十年の建物には図面と実物が一致しないことも多く、計画段階の想定を超えた腐朽や歪みが日常茶飯事だからです。場数を踏んだ施工会社が現場主導で臨機応変に対処し、専門設計事務所が耐震的見地から承認し、第三者検査機関が客観的に判断を下す──そうした連携を素早く取れるかどうかが、“外部ハーフスケルトン”の成功を左右します。

ここでの概要:

-

新築実績が豊富な会社でも、築30年超の“外部ハーフスケルトン”リノベには不慣れな可能性がある。

-

腐食具合によって2面だけで収まるか3面以上になるかは、事前に予測が難しいが、豊富な改修実績の施工会社なら対処がスムーズ。

-

設計事務所・瑕疵保証会社・検査専門会社の「トリプル検査」など、多重チェック体制を整えている会社を選ぶと安心。特に改築扱いギリギリを狙う工事では、法的にも構造的にも専門的な知見が必須。

外部ハーフスケルトンでは、あらかじめ「内部ハーフスケルトンとしての解体」を進めながら外壁側の腐食状況を調査し、必要最小限に外壁を解体して“改築扱い”を回避するのが基本方針です。ただし、実際の工事は内部解体後に、どこまで外壁を剥がすかを迅速に判断する必要があり、法的にも構造的にも高い専門性が求められます。特に解体範囲が2分の1未満に収まるかどうかは、着工途中での調整が不可欠。ここでは、内部解体を先行しながら外壁腐食を調べるステップ1から、必要な外壁部分を最大50%以内で解体するステップ2、そして仕上げ材や防火・非防火対応を最終的に決定するステップ3まで、順を追って解説します。木造改修ならではの工程であり、新築同等の一斉作業ではなく「見ながら、決めながら、補強しながら」進める難易度の高さが特徴です。

5.1 ステップ1:内部ハーフスケルトンを先行→外壁腐食調査

5.1.1 内壁を外周面まで剥がし、雨漏り痕・シロアリ被害を可視化

「内部ハーフスケルトンって具体的には、どこまで解体するんでしょう? そして、どうやって外壁側の腐食に気づくんですか?」

まずは内壁側から大幅な解体を進め、筋かいや面材、そして断熱材の入れ替えを想定した“内部ハーフスケルトン”を先行します。解体対象は、階段と二階床を残しつつ、一階の床や壁を大規模に取り払うイメージ。天井も必要に応じて部分的に解体し、梁や柱の状態を目視できるようにします。ここで重要なのは、外周面の内壁までしっかり剥がして雨漏り痕やシロアリ被害、木材の腐食などを可視化することです。

築30年以上の木造建物では、内部から見ると何の問題もなさそうな壁でも、外壁の裏側にクラックがあって長期間雨水が染み込んでいた例が珍しくありません。私の経験上、「内部だけハーフスケルトンにすれば大丈夫」と思いきや、実は通し柱の足元が水まわりの漏水で腐っていたり、屋根やサッシ周りからの雨仕舞不良が積み重なって壁内が想定外にボロボロ……というケースが約10%ほどあります。こうした腐食が内部解体の段階で確認できれば、後戻りの少ない形で外壁解体の要否を判断できるわけです。

5.1.2 腐朽度合いに応じて外側からも開ける箇所を特定

「内側から見て梁や柱が腐っていたら、外壁をどこまで開くかはどう決めるんでしょう?」

ここで登場するのが、前の章でも触れた“場数を踏んだ施工会社”と第三者検査機関の役割です。内部をスケルトンにしていく過程で見つかった腐朽痕を精査し、「これは内側補強だけでいける」「いや、これは外側からも抜本的に交換すべきだ」という判断を下します。通し柱の足元や梁の端部が腐っている場合、外壁を部分的にめくり、土台や柱の接合部を交換・補修する工事が不可欠となるかもしれません。

この時点で外壁を開く箇所を特定するのは、法的に見ても重要です。外壁の解体が2分の1以内に収まらないと改築扱いになるため、どの面をどこまで開くかを現場監督や設計者、検査専門家が綿密に打ち合わせします。また、腐朽範囲が思いのほか広がっているとわかった場合は、施主と協議のうえ、「2面までならOK」「3面以上ならフル解体か減築の覚悟」といった境界線を超えないように細かく区画を設定。ここで写真による検証、設計事務所の構造計算、検査機関の立ち合いなど、“トリプルチェック”が活用されるのです。

ここでの概要:

-

内部ハーフスケルトンを先行し、外周面の内壁を解体する段階で雨漏り・シロアリ被害を可視化。

-

腐食が軽微なら内側補強のみ、深刻なら外側解体を含めた補修に切り替える判断を下す。

-

2分の1以内に主要構造部の解体を抑えるには「どこをどれだけ開くか」を厳格に管理。多重検査(設計事務所+第三者検査など)が心強いサポートとなる。

5.2 ステップ2:外壁解体(最大50%以内)→骨組み補強&断熱材導入

5.2.1 痛んだ梁・柱・土台を交換 or 添え材、筋かい・面材で耐震アップ

「外壁を最大50%まで解体するって、具体的にどんな工程になるんでしょう?」

“外部ハーフスケルトン”では解体範囲を2分の1以内にとどめることが必須です。内壁側の補修だけでは無理だと判断した外壁面を選択的に解体し、腐った土台や柱、あるいは梁の一部を交換するか、添え材を打つかなどの対処を行います。同時に耐震性を高めるため、筋かいを入れたり、構造用合板(面材)を貼ったりする工法が定番です。特に築30年以上の住宅は、木材同士の接合部が緩んでいるケースや、筋かい自体がなかったりする場合も珍しくないため、このタイミングで一気に補強を進めます。

ここの工程で気をつけたいのは“改築判定”との兼ね合いです。柱や梁を大きく交換しすぎると、主要構造部の解体率が2分の1を超えるリスクが発生するからです。そのため、完全交換が必要か、添え材や金物補強で済ませるかを丁寧に見極め、工事をしながら解体率をリアルタイムで管理します。もし解体が進むにつれて腐朽範囲が拡大し、交換部材がどんどん増えれば、2分の1以内を死守するのが難しくなる。「補強で留めるか交換に踏み切るか、ぎりぎりのせめぎ合い」を現場で判断できるか否かが“場数”の大きさを物語るのです。

5.2.2 外壁内に断熱材・防水シートを施し、雨仕舞いも改善

「耐震補強だけじゃなく、断熱や雨仕舞いもこの工程でやってしまうんですか?」

はい、外壁を開いたなら、その機会に断熱材の追加や防水処理を施すのが合理的です。例えば、外壁面に断熱パネルをはめ込んだり、グラスウールやセルロースファイバーなどを充填したりして熱損失を大きく削減。さらに、防水シートや透湿防水シートを張り直し、サッシまわりや通気層の設計を最適化すれば、今後の雨漏りリスクが大幅に減ります。腐朽原因の多くは雨仕舞いの不良なので、同じトラブルが再発しないよう施工精度を高めるのが肝心です。

一方、外壁の仕上げが終わってしまうと、再度開いてやり直しをするのは大変。だからこそ「外壁最大50%解体の範囲内で、断熱・耐震をいかに同時に仕上げるか」が大きなポイントになります。ここで気をつけたいのは、2重通気工法の既存サイディングなど、外張り断熱と相性が悪いケース。いったん通気層をつぶして新たな断熱層をつくる必要があり、施工ミスがあると結露や雨漏りを招くリスクが高いからです。こうした工法選定も、設計事務所や第三者検査機関の知見が求められるところでしょう。

ここでの概要:

-

腐朽が深刻な部分を中心に、柱・梁・土台を交換または補修し、面材や筋かいで耐震性能を高める。

-

解体率が2分の1以内に収まるよう常に注意し、部分交換と補強のバランスをとる。

-

外壁を開いた際に断熱材や防水シートを新設・改良し、雨仕舞いを抜本的に見直すことで長期的な性能を確保。

5.3 ステップ3:仕上げ材の選定と防火・非防火対応

5.3.1 剥がした部分だけ新装し、他面は塗り替え or カバー工法

「外壁って、解体したところだけ新しくして、残りはどうするんですか?」

ここで悩ましいのが“外観の統一感”と“コスト”のせめぎ合いです。あくまでも外部ハーフスケルトンは、外壁を最大50%以内の解体に抑える工法。解体しなかった面については、塗り替えや簡易補修、あるいはカバー工法(新しい外装材を重ね張り)などを選択するパターンが多いです。施主としては「せっかくなら全面を張り替えて見た目を揃えたい」という希望があるかもしれませんが、その場合も一気に解体率が上がって改築扱いになるリスクがつきまといます。

実務的には、腐朽の深刻な面を徹底的に補強&仕上げ、残りの面は塗装やシーリング補修で外観の色味を統一させるという方法がよく取られます。デザイン面で多少の差が出るかもしれませんが、改築扱いを避けて減築を回避したい場合はやむを得ません。また、腐朽が比較的軽微な面だけは、カバー工法で既存外装の上から金属サイディングを張るケースも。コストと改築リスクを抑えながら、そこそこの耐候性や美観を狙う選択肢といえるでしょう。

5.3.2 準防火地域なら防火サイディング、非防火なら左官仕上げなど

「でも防火地域や準防火地域では、好きな仕上げ材を選べないんですよね?」

その通り。特に準防火地域に該当するエリアでは、外壁材に防火認定品を使用する必要があります。たとえば断熱材としてキューワンボードなどの防火対応断熱材を選び、その上に通気胴縁を設け、防火サイディングを張る工法が基本形となります。これにより火災時の延焼リスクを抑えつつ、耐震・断熱性能も強化するわけです。一方、非防火エリアであればEPS断熱パネル+左官仕上げなどの湿式工法を選択し、外観デザインにこだわることもできます。

ただし、部分的にしか解体しない“外部ハーフスケルトン”で仕上げ材を変更すると、既存面との接合部で雨仕舞いが難しくなるケースも少なくありません。新旧の境目にコーキングや役物を入れ込んで完璧に防水処理を行わないと、そこから漏水が発生し、数年後にまた腐朽が広がる恐れがあります。設計者や施工者、検査機関が三位一体で細かな納まりを検証することが望ましいでしょう。

ここでの概要:

-

解体した面だけ外装を一新し、未解体面は塗り替えやカバー工法などで仕上げを整えるのが一般的。

-

準防火地域であれば防火認定のサイディングや断熱材を選ぶ必要があり、非防火エリアとは素材や工法が異なる。

-

新旧の外装が混在するため、境目のコーキング・役物処理を厳密に行わないと後々の雨漏りリスクが高まる。

5章まとめ

外部ハーフスケルトンの施工プロセスは、**「内部解体を先行して腐食を発見→外壁を選択的に解体→耐震・断熱・防水を組み合わせて補強→仕上げ材で最終的に統合」**という流れが鉄則です。最大のポイントは、改築扱いを回避したいなら、主要構造部の解体率を2分の1未満に抑えつつ、大幅に腐朽した部位だけを入念に取り替えるバランス感覚を必要とする点。さらに、準防火地域では防火サイディングや防火構造が求められ、非防火エリアではEPS+左官仕上げ等の自由度が高い工法を選べる一方、すでに通気工法が使われている場合は2重通気の危険性を考慮するなど、施工者には複合的な知識と現場判断力が求められます。

-

第4章で紹介した「腐朽が何面まで拡大しているのか」「2面以内に収められるのか」といった判断が本章の施工計画を大きく左右する。

-

施工中に想定を超える腐朽が発覚した場合は急ぎ方針転換し、解体率が2分の1を超えるか否かをリアルタイムで計算する必要がある。

-

第6章以降で触れるように、こうした難易度の高い工程を確実に進めるには、場数を踏んだ施工会社・設計事務所・第三者検査機関のトリプルチェック体制が欠かせない。

要するに、内部ハーフスケルトン→外壁腐朽調査→必要最小限の外壁解体→耐震・断熱・防水処理→仕上げ材選定、という順をしっかり踏みながら法的ラインを厳守することこそが、“外部ハーフスケルトン”成功のカギなのです。

外部ハーフスケルトンが「最難関リノベ」と呼ばれるゆえんは、単に外壁を部分解体するだけではなく、主要構造部の解体率を2分の1未満に抑えつつ、雨仕舞いや耐震補強までいっぺんにクリアしようという高度な要請にあります。内部をハーフスケルトン化しながら外壁も最大50%解体する現場は、想定外の腐食や追加解体がつきもの。ここでは、2面までに留まればまだ何とかなるが、3面以上の腐食が見つかった場合どうするのか。その場合の耐震や断熱をどうカバーするのか。そして、それらを的確に判断できる施工会社の選び方や契約時のオプション枠設定まで、施工難易度の高さと具体的なノウハウの大切さを掘り下げて解説します。経験豊富な木造改修プロであればこそ、施主の希望を最小限の解体範囲で叶えつつ、建物の安全性・快適性を高める道筋が見いだせるのです。

6.1 2面だけで済めばいいが、どのように残り2面を補強?

6.1.1 腐食面以外はどう耐震・断熱をするかノウハウが問われる

「外壁の腐食が2面にとどまった場合はラッキーと聞きますが、残り2面はどうするんですか? そちらも解体しないままで大丈夫?」

外壁を最大50%解体する“外部ハーフスケルトン”では、文字どおり解体面積を2分の1以内に抑えたい、しかし複数面が腐朽しているかもしれない……という綱渡りを強いられがちです。腐食がひどい2面を選択的に解体してしっかり補修できれば理想的ですが、裏を返せば「残り2面はどう耐震や断熱を施すのか」という問題が必ず浮上します。なぜなら、築30年以上の物件で外壁1〜2面だけが腐食しているケースもあれば、見た目には問題なさそうでも内部がしっかり劣化している可能性もゼロではないからです。

ここでノウハウが問われるのが、「内側からの補強」「カバー工法」「最小限の外壁解体」の使い分けです。たとえば、腐朽がないはずの残り2面も耐震強度が足りないとなれば、内壁側を剥がして面材や筋かいを入れる“内部ハーフスケルトン的な追加補強”を行うことが有効です。断熱も同様に、内壁から断熱材を充填すれば外壁をわざわざ解体せずにアップグレードできる場合が多々あります。しかし、あまりに内部解体を広げると、主要構造部の解体率が上がる恐れもあるため、各面ごとのバランスを見極める経験が不可欠です。

6.1.2 内壁から補強やカバー工法を使い分け、バランスを確保

「2面だけ大きく剥がして、残りはカバー工法で仕上げるとか、内部から面材を貼るとか、それって施工会社の自由裁量ですか?」

実際には、施工会社の裁量だけではなく、設計事務所や第三者検査機関との連携が重要です。特に木造改修の場数が少ない業者の場合、「2面を外壁解体するなら、残り2面も一緒に解体しちゃいましょう」など安易にフル解体を推奨しがちです。しかし、それでは改築扱いになり減築リスクが跳ね上がる。施主としては「2分の1未満の主要構造部解体に抑えたい」のが本音でしょうから、外壁を最小限にとどめたまま耐震・断熱性能を引き上げる“二段構え”のノウハウが必須となります。

カバー工法もまた、腐食や耐震強度の問題がない面には有効な手段です。既存の外壁をほとんど解体せず、その上から新しいサイディングや金属パネルをかぶせれば、見栄えを揃えつつ防水性や断熱性を多少高められる。ただし、根本的な梁・柱・土台の交換が必要でないか、内部からの耐震補強が済んでいるか、2重通気になっていないかなど細かな検討を怠ると、新たなトラブルを抱え込むことにもなりかねません。そこで、数多くの木造リノベ案件を経験してきた施工会社は、事前調査と現場判断で最適な補強方法をスピーディかつ柔軟に提案できるのです。

ここでの概要:

腐食が2面にとどまった場合、その2面を集中的に解体・補修し、残り2面は内壁からの耐震補強やカバー工法で乗り切る事例が多い。

一方、内部解体を増やしすぎると主要構造部の解体率が2分の1を超え、改築扱いになりかねない。バランス感覚が物を言う。

既存外壁に大きな問題がなければ、カバー工法や塗装リニューアルで外観を整えつつ、内部から断熱材・面材を仕込むことで性能アップを図る。

6.2 木造改修に熟練した施工会社を選ばないと失敗の危険

6.2.1 新築専門・戸建て経験のみでは大規模改修の場数が足りない

「施工会社によっては“新築一筋で長年やってきました”と誇らしげに言いますが、リノベなら安心ってわけでもないんですか?」

残念ながらそうではありません。新築の戸建て建設と、築30年以上の木造住宅の大規模リノベーションは、似て非なる分野です。新築では構造材や仕様がすべて図面どおりの状態で入荷・組み立てられますが、リノベは既存住宅の状態が案件ごとにバラバラ。しかも解体途中で思わぬ腐食や構造欠陥が見つかるのが当たり前です。とりわけ外壁の最大50%解体を想定しても、最終的に2面だけで済むか、3面以上に拡大するかは実際に解体してみないとわからない部分が多々あります。

こうした臨機応変さを支えるのは、圧倒的な“場数”です。私自身、500棟を超える木造改修に携わってきましたが、内部ハーフスケルトンの想定で始めた工事が、外壁解体にまで拡大したケースはおよそ10%ほど。その中で2面解体におさまったのは約20%、つまり全体の2%程度の稀なパターンです。水まわりや雨仕舞いの悪い箇所のみ腐食していて、そこだけ抜本的に交換すれば事足りることもあれば、通し柱がボロボロで複数面をめくらざるを得ないケースもある。こうした“レア度の高い”案件にどの程度慣れているかが、ハーフスケルトンの成功を左右するのです。

6.2.2 現場判断力・腐食部位への対処・法的ライン管理が極めて高度

「場数がある会社は、具体的にどんな対応が違うんでしょう? 新人や新築専門だと何が足りないのか気になります。」

一つは腐食部の対処方法です。通し柱が根元だけ腐っている場合はどう補強するか、梁の一部が虫害を受けている場合は丸ごと交換か添え材か、筋かいを追加するなら床や梁のどこを支点にすべきか――これらは設計図面だけでは判断しきれません。現場で開けてみて、第三者検査機関とも協議しながら“ここまでは交換・ここから先は補強”を決める瞬間が多いからです。そうした判断で主要構造部の解体率が2分の1以内に留まるかどうかが大きく変わる。熟練の施工会社は、「これは既に致命的に腐っているから交換しましょう」「これは添え材と金物補強で乗り切れますよ」といった決断を迷いなく下せます。

もう一つは法的ライン管理。建築基準法の改築判定基準は単純なようで複雑です。外壁解体だけでなく、内部ハーフスケルトンの主要構造部解体率も合算されるため、急に「想定外の腐食が広がっていたから交換部材が増えます」となると、一気に改築扱いへ転落する危険が生じます。熟練者は、最初から「2分の1未満を死守するにはどの部位をどれだけ交換できるか」を想定し、余白を持った工事計画を組むのです。たとえば通し柱を交換するときは、少しでも交換箇所を短く留めて解体率を抑えるなど、細かい工夫が積み重なります。新築専門の会社だと、こうした計算に疎く、気づいたら解体率がオーバーして申請不可避という事態になりがちです。

ここでの概要:

新築専門会社は必ずしも大規模改修に向いていない。リノベ専業や改修経験豊富な会社こそ、想定外の腐食を柔軟に対処できる。

500棟以上の改修実績から得たノウハウで、2分の1以内の解体率に収めるギリギリの範囲を見極め、補強と交換を絶妙に使い分ける。

腐食対処、耐震補強、雨仕舞い、法的ラインのコントロールを総合的にマネジメントできる会社を選ばないと、工事が破綻する恐れが大きい。

6.3 写真記録・第三者検査・契約書のオプション枠

6.3.1 施工中に追加解体が増える場合の費用調整ルールを明確化

「工事中に解体範囲が増えたら、追加費用はどのくらいかかるんでしょう? 契約はどう扱うべきですか?」

外部ハーフスケルトンでは、解体の進捗に応じて腐朽度合いが次々に判明する可能性が高いです。当然、当初の見積もりより解体や補修が増えれば、追加費用もかさみます。しかし施工会社とトラブルにならないためには、契約書やオプション枠の設定が事前にしっかりしているかどうかが重要です。私の会社の場合、工事契約書に「追加の交換が必要になった場合の費用の算出方法」や「主要構造部の解体が2分の1を超えそうな場合は施主と速やかに協議する」など、明確な取り決めを最初から盛り込んでいます。これをしていない業者だと、現場が混乱し、施主にも施工会社にもストレスが溜まる結果になりがちです。よく追加費用は一切なしという大手の広告を見ますが、実際にはありえないことであって、よほどの利益を初期から見込んでいるか、構造全体の性能向上をしない前提になっている、つまり、表面の工事のみしかやらない前提になっているかになります。

特に、追加解体が法的に“改築扱い”へ接近してしまう分岐点を超えそうな場合は、契約書に示した協議ラインを超えるわけですから「費用が増えるだけでなく減築リスクも高まる」という大きな判断を迫られます。そのタイミングで「思った以上に金額が跳ね上がる」といった揉めごとを回避するためにも、オプション枠の設定や改修度合いのランクを複数用意しておくと安心です。たとえば「腐食2面までなら追加〇〇万円まで」「3面以上ならいったん停止して再見積もり」といったルール作りが理想的でしょう。

6.3.2 検査機関のレポートや工程写真で品質を可視化

「追加費用は仕方ないとしても、本当にやらなきゃいけない補修かどうか疑問が残るときってありませんか?」

そこで役立つのが第三者検査や写真記録です。弊社では、構造専門の設計会社や瑕疵保証会社の検査機関に加え、検査専門会社を独自に入れてトリプルチェックする体制をとっています。施主からすると、「腐食がひどいと言われたけど本当にそこまで?」と疑問に思っても、検査機関が出すレポートや現場写真、さらには計測データで客観的な根拠を示すことで納得感が増すでしょう。逆に、そうした検証のないまま「ここは交換が必要」「ここも補強が要る」と言われても信用しにくいのが正直なところです。

工程写真の記録は、施主にとって大きな武器になります。解体前・解体途中・補修後といった各ステップで写真を撮り、腐食の程度や交換範囲、補強の仕上がりを可視化すれば、将来売却やリフォームしたいときにもプラス評価になりやすいです。さらに第三者検査機関の合格証明書があれば、保険対応や金融機関の評価にも好影響を及ぼす可能性があります。「内部ハーフ+外部ハーフ」というリノベのなかでも最難関の工程を円滑に進めるため、写真と検査のダブル保証がある会社を選ぶと安心感が段違いです。

施工途中に追加解体の判断を求められるケースが多いので、契約書にオプション枠や協議ラインを明示しておく必要がある。

第三者検査機関や構造専門の設計会社を交え、腐食部位の補修必要性を客観的に示すレポートや写真を活用すれば施主の不安を和らげられる。

工程写真は将来の売却・評価にも有益で、品質の透明性を高める上でも欠かせない。法的リスクや費用調整の根拠ともなる。

第6章まとめ

外部ハーフスケルトンの成功可否を左右するのは、いかに施工が難しくても2分の1未満の主要構造部解体にとどめつつ、腐食部位を的確に補修できるかという点です。そのためには「2面だけで済めばなんとかなるが、3面に拡大すればフル解体に近くなる」という境目の読みと、残りの面を内部ハーフスケルトンやカバー工法で補完するノウハウが必要不可欠。さらに、こうした高度なノウハウを支えるのが、木造改修の場数を踏んだ施工会社の現場判断力や、第三者検査機関を活用した透明性ある検証プロセスです。

特に築30年以上の住宅だと、内部補修だけで済むと思いきや通し柱の腐食が想定外に広がるケースも珍しくありません。私の経験上、内部解体を開始してから外壁を開くか否かを決めるのは10%程度の案件ながら、その10%のなかで2面解体に収まったり、3面以上になってフル解体寸前になったりと、一筋縄ではいかない状況が生じがちです。そんな時にこそ、第三者検査・工程写真・細かい契約オプション設定が施主と施工者双方を守る仕組みとなるのです。

次章では、実際に内部ハーフスケルトンから外壁解体にシフトした事例や、複数面に腐食が見つかった事例などを通じて、施主がどのように判断し、施工会社がどんな創意工夫を凝らして乗り切ったかをご紹介します。“最難関リノベ”という言葉が示すように、外部ハーフスケルトンは並大抵の工事ではありませんが、だからこそ完成したときの性能向上と安心感は大きいのです。

ここでは、実際に「内部ハーフスケルトン」で着手した工事が、外壁の想定外の腐食により“外部ハーフスケルトン”へと方針転換しながら成功を収めた3つの事例を紹介します。いずれも主要構造部解体率を2分の1未満に抑えながらも、腐食部位に的確な補修や交換を施し、耐震・断熱両面で大幅な性能向上を果たしています。腐食が2面で済むケースから3面以上へ拡大したケースまで、具体的にどのような判断が行われ、解体面積や改築扱いのリスクをどのように回避したのか。その実際を知ることで、読者が“外部ハーフスケルトン”を検討する際の参考になれば幸いです。

7.1 ケースA:想定以上の外壁腐食に対応、2面解体で収まったパターン

7.1.1 内部解体で雨漏りが見つかり、南・西面のみスケルトン化を選択

「最初は普通の内部ハーフスケルトンって聞いてたのに、ある日突然“外壁も剥がしましょう”と言われたらどうするの?」

そう疑問に感じる方も多いでしょう。実際に起きたのがこのケースAです。築35年の木造2階建てで、もともとは「階段と2階床を残すハーフスケルトン工事」を想定していました。ところが、内壁を剥がしてみると、南面の下部(土台付近)と西面の開口部周辺で長年の雨漏りが確認され、柱や梁、土台の一部がかなり腐朽していたのです。施主様も外壁のクラックは薄々気づいていましたが、ここまで内部に浸食しているとは思わなかったとのことでした。

このような状況になると、内部からの補強だけでは間に合わない場合が出てきます。筋かいや面材を内壁に足す程度では、腐食した構造材を根本的に交換できないからです。結果的に「南と西の外壁をそれぞれ大きく剥がして、腐朽部を除去・交換しよう」という結論に至りました。ポイントは、その解体範囲が主要構造部の2分の1を超えないよう厳密に計算しつつ、腐食箇所をしっかり露出できるだけのスペースを確保すること。内部ハーフスケルトンであればすでに内壁はほぼ外れていたため、外壁との間の腐食状況を確認しやすかったのも幸いでした。

7.1.2 他2面は塗装や簡易補修にとどめ、2分の1以内を死守

「腐食した2面だけをそんなに大掛かりに解体したら、他の2面との見た目や耐久性はどうなるんですか?」

ここがハーフスケルトンの悩ましいところです。施主様としては「せっかく外装を変えるなら全部まとめてきれいにしたい」という気持ちもあったようですが、4面すべて外壁を解体すれば主要構造部の解体率が2分の1を超えるリスクが極めて高い。そうなると改築扱いになり、建蔽率オーバーを突かれて減築要請が発生する可能性がありました。そこで、「南面と西面のみ外壁を完全に取り払い、新たに構造用合板・断熱材・防水シート・サイディングを施工」「北面と東面は既存外壁を活かして塗り替えと簡易補修程度にとどめる」という折衷策を選択したのです。

具体的には、北面は少しコーキングが傷んでいたためシーリング打ち替えを施し、塗膜が剝がれかけていた箇所は部分補修+再塗装を行いました。東面は2階ベランダとの取り合い部分だけ念入りに防水処理を追加。こうして「外壁のうち2面はほぼフルスケルトン化&新装」「残り2面は最小限の補修」というメリハリをつけることで、主要構造部解体率を2分の1以内に抑え込むことに成功したわけです。

結果的に、耐力壁として新規に面材補強をした南西側は耐震性能が飛躍的にアップ。腐食していた柱・土台も一新し、床下からの断熱施工も合わせて行いました。一方、北面や東面は塗装やコーキングなど簡易補修のみですが、もともと腐朽が軽微だったため今後5〜10年は問題なく耐えられる見込みです。施主様も「外壁を半分替える形になったが、解体しなくて済んだ面の費用は大きく抑えられたうえ、減築リスクが消えたのでありがたかった」とのことでした。

ここでの概要:

-

内部ハーフスケルトンを進める中で、想定外の雨漏り・腐食が南面・西面に集中。外壁を2面だけ大幅解体し構造材交換を実施。

-

他の2面は塗装やコーキング補修で済ませ、全体解体率が2分の1を超えないよう調整。改築扱いを回避し、建蔽率オーバーによる減築を免れた。

-

内部+外部のハーフ解体で耐震・断熱ともに向上し、コスト増は限定的に抑えられた成功例。

7.2 ケースB:3面腐朽が発覚しギリギリまで解体、法定ラインすれすれ

ここでの概要

-

外貼り断熱(EPS or キューワンボード)の材料費・施工費が、全体コストの大きな部分を占める。

-

床解体・耐震・天井断熱・サッシ交換など、各工程で追加工事が発生しやすい点に注意。

-

予備費をしっかり確保し、追加解体が増えた場合の“2分の1超”リスクを事前にシミュレーションしておく。

7-2-1 最初は2面想定→実際は北面も腐り始めていたが最小限で押さえた(柱の部分補強)

「外壁の腐食は2面だけだろうから、2分の1以内の解体で済ませられるはず……。そんなふうに期待していたのに、調べてみたら北面にもじわじわと腐朽が広がっていたらどうなるの? 全部一気に解体するしかないのでしょうか?」

そうした不安を抱えた施主様が実際に遭遇したのがこのケースです。当初の現場調査では南面と東面に雨漏り痕が見つかり、そこだけスケルトン化しつつ残り2面は簡易的な補修で済むと踏んでいました。ところが内部ハーフスケルトンを進める過程で、北面の柱脚や土台付近にも軽微なシロアリ食害らしき腐朽が判明。とはいえ「最小限」の解体にとどめたいという施主様のご要望は強く、かつ主要構造部の解体率を2分の1以内に抑えたい(改築扱いを避けたい)という条件もあったのです。

そこで施工チームは、全面解体にまでは踏み込まず、腐朽の進行が軽度の北面は“補強と部分交換”で対応することを決定しました。具体的には、写真のような“差し込み継手”や“金輪継ぎ”に近い技法を用い、柱の腐食している部分を最小限に切り取ったうえで、新たに製作した同寸法の部材(差し鴨居や添え梁など)を重ね合わせるかたちで継ぎ足しています。いわば“部分スプライス”の要領で柱を長手方向に改修し、健全な木部と強固に接合する工法です。

この方法だと、柱や土台を根こそぎ抜いてしまうよりも解体・復旧範囲がぐっと少なく済みます。すでに南面・東面は外壁を50%近くまで解体しており、ここで北面までも大規模に壊すと主要構造部解体率が2分の1を超えるリスクが高まってしまうからです。そのため、「北面を丸ごと開けずに、腐朽が認められた柱数本だけを部分切り替え&補修で凌ぐ」という選択肢がベストだったわけです。

もちろん、こうした部分補強は施工の精度やノウハウが非常に問われます。差し込む部材や金物による補強をどう組み合わせるか、荷重バランスを崩さないように既存の梁・桁に負担をかけないようにするにはどうするか、といった現場判断が要です。さらに施工後の雨仕舞い処理や気密・断熱の確保も不可欠。そこで当社では、構造専門の設計士に補強図面を作成してもらい、施工中に第三者検査機関と自社専属の検査担当を複数回入れる“三重検査”を実施します。柱と新しい継手部材の接合面や防腐処理を細かく確認し、完工後の見えない部分までも確実に写真記録を残すのです。

結果として、南面・東面の大規模解体+北面の限定的な補強という形になり、主要構造部の解体率はぎりぎり2分の1未満にとどまりました。施主様も「工期は延びたし追加費用も増えましたが、フル解体までは回避できて助かった。柱を取り替えなくても、あんなふうに繋ぎ直す方法があるなんて知らなかった」と納得されたそうです。

腐朽が複数面に広がっている場合、焦って一気に全部壊すのが正解とは限りません。伝統仕口・継手技術や最新金物を駆使し、最小限の交換で柱・梁を延命できるケースは十分あるのです。今回のようなケースBの拡張事例は、外壁解体を抑えながら腐朽対策を成立させるためにいかに多面的なアプローチが必要かを示す好例といえるでしょう。

7.2.2 耐力壁追加&断熱材充填で耐震等級2相当、申請回避に成功

「そんなに部分的に剥がして、耐震や断熱面の整合性は大丈夫なんですか?」

ポイントは内部からの補強を効果的に組み合わせたことです。南西の2面は外壁をほぼ剥がしたので、新規に構造用合板を全面貼り、断熱材も外側から挿入。一方で北面は部分補修にとどめたぶん、内壁をめくって筋かいを追加し、断熱は壁内にセルロースファイバーを充填しました。こうして外壁解体で補強した面と、内部補強に頼る面を使い分けることで、建物全体のバランスを確保したのです。設計者による耐震診断の結果、耐震等級2相当の強度が得られ、断熱性能もUA値ベースで既存より大幅に改善しました。

しかも改築申請に至らず済んだため、建蔽率オーバーの是正措置(減築)も回避されました。施主様は「あともう少し解体面積が増えたらアウトと聞いて、正直ヒヤヒヤしていました。腐食が3面に広がっていたので、工事が終わるまで安心できなかった。でも一部だけ外壁をめくる対応にしてもらったおかげで、なんとか法定ラインを死守できたんです」と振り返ります。やはり解体の塩梅を見極められる場数豊富な施工会社に依頼したことが、成功の鍵だったと言えるでしょう。

ここでの概要:

-

腐食が2面から3面へ拡大したものの、北面は窓下端部だけ解体して主要構造部の2分の1超えを回避。

-

南西の2面は外から補強+断熱、北面は内壁側から補強+断熱というハイブリッド手法で耐震等級2相当を実現。

-

部分解体で済んだことで改築扱いを回避し、建蔽率オーバーの減築リスクをクリア。施工会社の判断力が功を奏した。

7.3 ケースC:現場調査段階で4面腐朽が判明し、フル解体(改築扱い)に方針転換

7.3.1 初期調査で外壁4面の広範囲腐朽が明らかに→改築申請へ方向変更

「そもそも、現場調査の段階で外壁が4面とも深刻に腐っていたらどうなるのでしょうか? もはやハーフスケルトンは不可能なのでしょうか?」

残念ながら、外周全体にわたって雨漏りやシロアリ被害が甚大な建物も存在します。築40年超の木造2階建て住宅で起きたこのケースCでは、まだ設計段階の初期調査や壁内インスペクションの段階で、4面の外壁すべてに広範囲の腐朽が及んでいる事実が発覚してしまいました。通常であれば「2面か3面程度の腐食ならハーフスケルトンで対処できないか?」と検討するところですが、4面すべてが相当量の雨水浸入痕と構造材の軟腐食を抱えていたのです。

施主様としては、「内部ハーフスケルトン中心の改修」でコストを抑え、主要構造部の解体率を2分の1未満にして確認申請不要を狙いたいという希望がありました。ところが実際にシロアリ業者の点検や雨漏り痕の追跡調査を行うと、南面・東面だけでなく北面や西面も土台や柱、梁にまで被害が達していることが判明。この時点で「外壁を最大50%に抑える」どころか、ほぼ全面解体に近い規模が必要になってくるのは明白でした。

ここで方針の見直しが迫られます。設計士・現場監督・施主が相談した結果、「主要構造部の解体率を2分の1未満に抑えようにも、4面すべての外壁を大規模に剥がさなければ安全性を担保できない」との結論に。つまり、**ハーフスケルトンという枠を超えた“フル解体に近い外部工事”**が不可避になったわけです。こうなると改築扱いを回避するのはほぼ不可能。施主様も「この家に愛着はあるが、すべての面が腐り切っているなら腹をくくって本格的に申請し、建物自体を全面刷新に近いレベルで直そう」という決断を下しました。

7.3.2 減築を含む大規模改修申請で法定条件をクリア、コスト・工期は大幅増

「4面全面解体するなら、改築扱いになるんですよね? そうなると建蔽率オーバーの問題はどうなるのでしょう?」

やはり最大のネックは、既存不適格の住宅が改築扱いとなった場合、法定の建蔽率やセットバック要件をクリアする義務が生じる点です。実際、この住宅も建蔽率オーバー物件で、確認申請を出すには減築しないといけない状況でした。具体的には、3平方メートルほど建物を削り(バルコニーや出窓部分を縮小)することで、現行の法定建蔽率に適合させる必要があったのです。

当然ながら、施主様は「部屋が狭くなるのは嫌だ」と一度は難色を示しました。しかし、4面の腐食を無視できるレベルではなく、いずれにせよ安全・耐震・断熱性能を確保するには大規模解体が必須。結果として、“外部ハーフスケルトン”どころか実質フル解体に近い規模になり、確認申請→減築を経て法定条件を満たす形で大規模改修を行う運びとなりました。

こうした経緯から、コストと工期は当初見込みの1.5〜2倍近くまで増大し、施主様には大きな負担がのしかかりました。それでも「どうせなら中途半端に残すより、全部徹底的に直そう」と切り替えた結果、構造材はほぼ総入れ替えに近い状態に。耐震等級3相当の補強や、高断熱の外装材を採用して夏冬の快適性を高めることができ、施主様いわく『新築同様』の住み心地を手に入れられたそうです。

施主様は最後にこうおっしゃいました。「ここまで腐ってたら、いずれどこかでフルリフォームや建て替えが必要だったはず。最初はハーフスケルトンで済ませるつもりだったけど、結果的に減築してまで改築申請を取ったのは正解だと思う。長い目で見れば、これでしっかり法適合と耐震性能を備え、安心して暮らせますからね」と。ハーフスケルトンという枠組みが通用しなくなった時、法定ラインを超えてでも根本的に刷新するという選択が、一部の物件では避けられない現実を示す事例といえます。

ここでの概要:

-

調査段階で外壁4面すべてに腐食が及んでいるのが判明し、2分の1以内の解体では対応不可能と判断。

-

法的に改築扱いとなり、既存不適格だった建蔽率オーバーを是正するため、減築とともに大規模改修を実施。

-

コスト・工期は大幅増だが、耐震・断熱を新築レベルにまで引き上げ安全と快適性を確保。結果として施主が“腹をくくって良かった”と思える仕上がりに。

第7章まとめ

ここまで取り上げた3つの事例は、いずれも「内部ハーフスケルトン」を起点としながら、外壁の腐食状況に応じて“外部ハーフスケルトン”に発展した(または発展しきれずにフル解体へ至った)ケースです。ケースAやBのように、腐朽が2〜3面に限られ主要構造部解体率を2分の1以内に抑え込めれば、改築扱いを回避して大幅リノベを成功させられます。しかしケースCのように、調査段階で4面すべてが腐朽しているのがわかったり、工事中に範囲が拡大して主要構造部の解体率が2分の1を超えたりすると、改築扱い→建蔽率超過の是正=減築という厳しい道を辿らざるを得ないことがあるのです。

とはいえ、フル解体寄りの改修になっても決して無駄ではなく、新築同様の耐震等級や高断熱性能を手にできるメリットも大きいといえます。重要なのは、施主・設計者・施工会社の三者が早い段階でリスクを共有し、プランを柔軟に修正できる体制を整えておくことです。特に500棟以上の木造改修を手がけてきたような現場経験豊富な会社なら、腐食の見極めと解体範囲の調整がスムーズに進みやすく、余計なコストや時間のロスを減らせるでしょう。

最終的には「2分の1以内を死守して申請不要を狙うか」「腹をくくって改築申請に進むか」という大きな判断を迫られる可能性があります。次章では、こうした判断がどれだけ難易度の高いものであるかを再認識しつつ、“内部ハーフ+外部ハーフ”工事を成功させるための総合的な提案と、今後の視点についてまとめていきます。

ここでは、外部ハーフスケルトン工法の全体像を総括しながら、どのようにすれば施主さまが法的リスクと構造リスクを回避しつつ安全で快適な家を実現できるのか、さらに施工会社選びのポイントや将来に向けた検討事項を提案します。内部ハーフ+外部ハーフによる“最大限のフルリフォーム”を狙うには、解体率を2分の1未満に収めることを念頭に置きつつ、腐食や雨漏りに備えた柔軟な変更対応が鍵となります。最終的には“法的・構造的にギリギリを攻める”ためのノウハウと経験がものを言うため、信頼できる専門家との連携が不可欠です。

8-1 “内部ハーフ+外部ハーフ”で実質フルリフォームを狙う

8-1.1 法に抵触せずに最大限の改修を行う究極の折衷案

「内部も外壁も傷んでいる箇所が多いから、いっそ全部スケルトンにしては?」と思うかもしれません。しかし、主要構造部を2分の1以上解体すれば改築扱いとなり、建蔽率オーバーやセットバック義務がある物件では確実に減築を要求されるリスクが高まります。これに対し、**“内部ハーフ+外部ハーフ”**という発想は、2分の1未満の範囲で内部と外部をそれぞれ可能な限り解体し、ほぼフルリフォーム並みの性能アップを狙いつつ、申請不要で済ませる——ある意味「法的ギリギリ」を攻める究極の折衷プランです。

この手法なら、腐食している外壁面だけを最大50%まで選択的に解体し、内部も階段や二階床を残しながら主要構造部の解体率を2分の1未満に抑え込めます。結果として、耐震・断熱・設備更新などがほぼフルリノベと同等に行えるのに、建築確認申請や減築要請を回避できる(または可能性を高められる)という大きなメリットが得られます。特に建蔽率オーバーやセットバック義務に悩む都市部の戸建て住宅においては、外観ラインをいじらずに“中身”をほぼ刷新する最強の手法になり得るのです。

8-1.2 施工難易度は非常に高く、工期・費用はフルリノベ級

とはいえ、内部+外部両方を「2分の1未満」という厳密な数字でコントロールしながら工事を進めるのは、容易ではありません。腐食や雨漏りが想定より広範囲だった場合には、無理に解体率を抑えようとすると構造的に不十分な補強になりかねません。かと言って解体を拡大すればあっさり2分の1超えに達し、改築扱いへ転落する可能性も。こうした“幅の狭い綱渡り”を工期中ずっと続けるため、実質的にはフルリノベに近い施工難易度や長期の工期が必要になります。

当然ながら費用も増大しがちです。内部を大半解体したうえで、外壁も二面・三面にわたって開口するとなれば、廃材処分や復旧コストもかさみます。また、解体中に腐食やシロアリ被害が広がっていると判明すれば、追加補強や資材交換が必要となり、さらにコストアップする恐れも。にもかかわらず「2分の1以内を死守」するための設計・検査・記録なども徹底しなければならず、設計士や施工監督の負担も大きいのです。それでも、法的に改築扱いを回避できれば、大幅な減築や申請手続きのハードルを避けるという恩恵が得られるため、総合的に「やる価値は十分ある」という考え方も成り立ちます。

8-2 会社選び:木造改修の実績と“場数”が命運を握る

8-2.1 新築が得意な会社でも木造改修は別物、腐朽対処ノウハウがカギ

「リフォームはどこの会社に頼んでも同じじゃないの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際はまったく別物です。特に、腐食を抱えた外壁と内部構造を2分の1以内で解体・補修しつつ、耐震や断熱を高水準に持っていく工事は、新築工事の常識だけでは対応しきれません。私自身も、木造改修を500棟以上手がけてきましたが、現場で雨漏り痕を追跡したら思わぬ部位の梁や通し柱がボロボロになっていて、大幅な解体の判断を迫られる——そんな場面に幾度も遭遇してきました。

こうした場面で、「外壁解体をもう少し抑えられないか?」「腐食部分だけを部分交換や継手で済ませられないか?」という細やかな検討ができるかどうかが、会社選びの肝と言えるでしょう。場当たり的に「じゃあ全部壊しましょう」で終わるような業者だと、すぐに2分の1を超え、改築扱いになってしまうリスクが高まります。逆に言えば、腐食や雨漏りへの部分対応、構造補強の仕口・金物利用などを熟知している施工会社であれば、2分の1以内のラインを守りながら最大限の性能を発揮できる可能性が上がるのです。

8-2.2 設計段階から細かい図面・工程管理&変更契約の取り決めを徹底

また、会社選びの際には「どこまで解体可能か」「どの段階で変更が発生したらどんな対応や費用精算になるのか」といった契約条件が明確かどうかも確認すべきです。外壁を解体して初めて腐朽がわかる場合も多く、二面解体のはずが三面・四面に拡大することもあり得ます。こうした想定外の場面で、変更契約をスムーズに締結できるか、追加費用を合理的に算定してくれるかどうかで、施主の安心感は大きく異なります。

さらに、設計士や検査機関がどれくらい密に連携してくれるかも大切です。たとえば、解体率の計算をどの時点で行い、その都度どう調整するのかといった細かいところまで詰めておく必要があります。図面の詳細度が甘いまま着工してしまうと、施工中に数十センチの違いで2分の1を超えてしまう、などという笑えない事態も起こりかねません。そうした“解体量の綱渡り”こそが外部ハーフスケルトン工法の最大の難所です。だからこそ、契約前から解体範囲のシミュレーションを繰り返し行い、腐食の可能性が高い部位の写真や調査結果を共有しておくなど、慎重な計画立案が欠かせないのです。

8.3 あきらめず専門家と連携を

8-3.1 フルスケルトンが無理でも、内部外部のハーフ解体で安全・快適を大幅UP

「建蔽率オーバーだからリフォームできないかも……」「セットバック義務があって増改築扱いは避けたい」——そんなお悩みを抱えていても、フルスケルトンほどの大解体を行わずに、耐震・断熱レベルを大きく向上させる道はあります。それがまさに、**内部ハーフと外部ハーフを組み合わせた“ダブルハーフスケルトン”**です。内部は階段や二階床などを残しつつ主要構造部解体を2分の1未満に抑え、外壁も腐朽の深刻な面だけを選択的に最大50%まで解体する。これなら、改築扱いになる一歩手前で踏みとどまるため、大きな減築リスクを回避できる余地が生まれます。

もちろん、“ハーフ”とはいえ、施工範囲は広くなりますし、内部解体後に外壁の腐食が見つかるケースもしばしば。それでも、都心や狭小地で建て替えやフルリノベが難しい施主様にとっては、こうした解体率のギリギリを管理する工事こそが救いの一手となる場合が多いのです。ポイントは、あきらめてしまわず、専門家に現状を正しく伝えて複数の見積もり・プランを比較すること。法的リスクやコストを理由に大改修を断念しなくても済む可能性が高まります。

8-3.2 計画当初以上にコストや工期はかかるが、減築や大申請を回避できる可能性が高まる

最後に強調したいのは、こうした“ダブルハーフ”工事は、計画時のコストや工期の想定を超えやすいということです。腐朽対応が追加され、解体工事が増えるたびに見積もりが膨らみます。そのため、**最初から“予備費をしっかり確保する”**のが賢明です。さらに、第三者検査や写真記録の費用、調整回数の増大など、施主様にも相応の負担がかかります。しかし、これによって改築扱いのリスクを下げられ、最終的には建蔽率超過による減築が不要になったり、膨大な申請手続きを回避できたりする恩恵は非常に大きいのです。

特に、「これまで住んできた家の外観ラインは変えたくない」「建て替えはしたくないが耐震と断熱を最優先したい」という方にとって、解体率の制御を徹底すれば実現できる“外部ハーフ+内部ハーフ”は最終兵器といえます。決して気軽な工法ではありませんが、多額の予算や長期の工事に見合う結果が得られる可能性が高いのです。ここで専門家と連携しながら段取りを組めれば、“あれもこれもダメ”と思いこんでいた法的リスクを意外と回避でき、想像以上の快適な家に生まれ変わるかもしれません。

(最終まとめ)

今回のコンテンツでは、内部ハーフスケルトン(階段・二階床だけ残し、内部をほぼ解体)からさらに外壁面まで最大50%解体する“外部ハーフスケルトン”に発展するケースを、“法に抵触しない範囲で行う最大フルリフォーム”としてご紹介してきました。深刻な外壁腐食が後から見つかったり、内部ハーフでは追いつかない雨仕舞いの欠陥が露呈したり……。そうした想定外の事態に柔軟に対応するためには、現場の判断力と、木造改修の膨大な経験値を持つ施工会社のサポートが必須です。

とはいえ、フルスケルトンほどの大掛かりな解体を行わずとも、外壁と内部の解体率をそれぞれ2分の1以内に抑えることで、確認申請不要を狙いつつ大幅な耐震・断熱リフォームを実現できる可能性があります。狭小地や建蔽率オーバーがネックで大きく改修しづらい……とあきらめる前に、ぜひ一度専門家へご相談ください。“ハーフスケルトン”という選択肢が、意外と多くの戸建て住宅を救うかもしれません。法的リスクを最小化しながら、住まいの安全性・快適性を最大限まで引き上げる——それこそが、本書の目指す“外部ハーフスケルトン”リノベの真髄なのです。

➡️ 施工事例『通し柱の消失、そして「外壁2面解体」という断腸の決断。法規制の壁を突破し、崩壊寸前の躯体を“外部ハーフスケルトン”で救い出した、最難関リノベーションの全記録』の詳細解説はこちら

2025年建築基準法法改正に関する情報を網羅!

わかりにくい建築基準法改正後の対応も下記を読むことで理解が深まります。

確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?

法改正後のフルリフォームは申請が必須となります。しかし申請ができない方からの相談も数多く寄せられています。

戸建てフルリノベーション実績500棟を超える経験値、リフォームでの申請実績屈指の増改築comが申請をせずに性能向上を図る『3つのフルリフォーム』を例に徹底解説

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

■全国の性能向上リノベーション『ピックアップ事例』※プロの詳細解説付きレポート

< 著者プロフィール >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。

その後、代議士秘書を経て、代々家業となっている工務店(現在のハイウィル)に入社。 平日は棟梁の弟子として、週末は大工学校の生徒としての生活が始まる。 このとき棟梁の厳しい躾けのもと建築を一から叩き込まれることになる。 建築現場の施工管理に従事。また職人に対する躾もこのときに学ぶ。 主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。

幼い頃からの祖父の教えにあった 「住まいはお客様のためのものであり、我々の自己満足的な作品であってはならない。作品とはお客様の生き方に触れ、共感することで初めて形となる」 という教訓を礎に、家業である会社を一度離れ、独立を決意。 2003年5月フルリフォーム・リノベーション専業会社株式会社リブウェルを設立。代表取締役に就任。 旧耐震基準の建物の性能価値をローコストでバリューアップする提案に特化したサロン 「ドゥ・スタジオ」を練馬区にオープン。木造フルリフォーム事業を本格的させる。 旧態依然の不透明だらけの住宅産業に疑問を持ち、特に費用ウェイトの高い”ハコモノ”と呼ばれるキッチン・バスなど定価があるものをすべて分離して安い会社から自由に購入できる施主支給システムを日本で初めて提案。「住設・建材百貨店」にて販売を開始する。

2003年年に業界内に「施主支給」というキーワードを公開し一大センセーショナルを業界に巻き起こす。 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる性能向上リノベーションを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年設立時に推進していた戸建フルリフォーム事業、建材卸売事業のコア事業を家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。 株式会社リブウェルでは全国の中小建築会社へのwebマーケティング支援事業を本格化。 自身の創業したリブウェルを部下に譲りハイウィル1社に集中することを決意。250棟の性能向上リノベーションの営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級6以上」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造性能向上リノベーション経験の集大成として、日本初の木造性能向上リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。本社を日暮里へ移転。

2019年創業100周年、全国工務店向けのセミナー講師を務め、日本の住宅の耐震強化の普及活動を開始。

2020年「増改築com®」に全国から寄せられる相談に応えるべく、「増改築.com®」の全国展開の準備活動を開始。

【現在の活動状況】

ハイウィルでの木造フルリフォームの担当者として現場で汗を流しつつ、全国の技術優位の中小工務店との共生ネットワーク構築のため、全国を飛び回り技術優位の企業に対する協力体制の構築、支援に全力を注いでいる。

『増改築.com®』コンセプト

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)