戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP > 建蔽率オーバーによる減築・セットバックを避けて申請不要のフルリフォーム

更新日:2026年2月11日

建蔽率オーバーによる減築・セットバックを避けて申請不要のフルリフォーム

- 2025年改正による「セットバック問題」と「建蔽率オーバー問題」の背景

- 「フルリフォーム」と「確認申請不要リフォーム」の境界

- セットバック・建蔽率オーバー回避のための計画づくり

- 「セットバック・建蔽率回避リフォーム」を成功させる進め方

- トラブル事例から学ぶ「避けたい落とし穴」

- 将来を見すえたセットバック・建蔽率回避の考え方

- よくある質問に答えるQ&A

- まとめと次への展望

こちらのコンテンツでは、2025年4月の建築基準法改正によって、特に都心部で深刻化している「セットバック」と「建蔽率オーバー」の問題に焦点を当てます。都市部の既存住宅においては、道路後退や現行基準の建蔽率超過によって、リフォームの際に“減築”を迫られるケースが増えています。とりわけ、建物をフルリフォームする計画があると確認申請が必要になり、その過程で「現状が法規に適合していない」と判断されると、セットバックや建蔽率の是正を求められてしまうリスクが高まります。このコンテンツでは、そうした状況に置かれた読者に対して、改正の大まかな目的や社会的背景を整理し、なぜセットバックと建蔽率オーバーが大きな問題となり得るのかを解説します。

1-1 改正の概要と時代背景

まず2025年4月に施行された建築基準法改正がもたらす影響と、その背後にある社会的背景を解説します。都市部では老朽化した木造住宅が多く存在し、それらを現行基準へ適合させる動きがかねてから進んでいましたが、新築とリフォームの境界が曖昧になるにつれ、リフォーム規模によっては“事実上の新築扱い”とみなされるケースが増えています。その結果、従来なら問題視されなかった建蔽率オーバーや敷地境界に絡むセットバックが、今回の改正を機により厳しく適用されるようになりました。ここでは、そうした改正の目的を踏まえながら、法改正がリフォーム計画に与える主な影響を考察します。

ポイント:

-

2025年に実施された建築基準法改正の全体像を把握し、読者に“なぜいま大規模リフォームが問題視されるのか”を理解してもらう。

-

都市部における防災や景観整備など、国や自治体が法規を強化する理由を示し、建蔽率やセットバックに関する取り締まりが強化された背景を明らかにする。

-

フルリフォームと新築の境界線があいまいになり、従来はリフォームで済ませていた工事が、確認申請を要する新築扱いに近づくケースが増えている現状を示す。

2025年改正の目的と概要

2025年4月に施行された建築基準法改正は、もともと都市の防災力強化と景観向上を狙いとしたものです。高度経済成長期やバブル期に建てられた古い木造住宅のなかには、現在の法規上「既存不適格」とみなされるものが数多く存在します。これまでも大規模な修繕や増改築を行う場合、新築同様の規定が適用される仕組みはありましたが、今回の改正では「解体・交換する主要構造部の割合」がより厳格に設定され、二階床や外壁、階段、柱などを“半分以上”撤去すると“フルリフォーム”と見なされることが明確化されました。

この基準が設定された背景には、以下のような問題があります。

-

都市部の防災力向上

過密化した住宅地に多くの老朽木造住宅が存在し、地震や火災の際に倒壊・延焼リスクが高い状況が指摘されていました。防災の観点から、リフォームの機会に耐震性や耐火性を現行レベルに近づけようという考えが強まっています。 -

景観整備とセットバック

狭い道路を挟んで建物が密集している地域では、歩行者や車両の通行に支障があったり、防災車両の進入が困難だったりします。自治体によっては、住民同士が話し合いつつ道路境界線から一定後退する取り組みを促進していますが、実際はそこまで進んでいない地区も数多くあります。改正法ではリフォーム時に“新築扱い”になると判断された場合、セットバック義務が強制されるケースが増えました。 -

新築とリフォームの境界線があいまい

近年のリノベーションブームに伴い、「ほぼ構造体だけ残して内外装をすべて刷新する」ような工事が一般化しています。これに対して行政は「もはや新築と変わらない規模だ」と見なし、確認申請を通じて耐震や防火規定、建蔽率・容積率などをクリアさせようとしています。

都市部における社会的ニーズの高まり

改正の背景には、単に法令遵守というだけでなく、社会的なニーズが強く影響しています。特に防災面では、木造住宅密集地域の火災や地震による倒壊被害が繰り返しクローズアップされてきました。自治体によっては木造住宅密集地域を「不燃化特区」として指定し、建て替えや耐火リフォームを推進する施策を打ち出しています。ただし、実際にはこのような特区外にも建蔽率オーバーの住宅が多数存在しており、いざ大規模リフォームを計画した際に法的には“減築しなければ認められない”という事態が発生しがちです。

また、景観条例や道路法との絡みでセットバックが必要になる地域も増えています。たとえば、昔の市街地であれば道幅4m未満の道路が当たり前というケースが多く、建物の敷地境界が「道路とみなされない」形で建っている場合があります。法改正によりフルリフォーム扱いになると、「道路後退して建て替えろ」という行政からの指導がなされ、事実上、敷地が狭くなってしまうことも珍しくありません。

リフォームと新築の境界が曖昧になった理由

近年はフルリノベーションという言葉が広がり、“骨組みだけ残して外壁や内装、設備すべてを取り替える”工事が人気を博しています。これは新築に近い住み心地やデザインを得られる半面、法的には“増改築”とみなされる境界を大きく超える可能性が高いのです。以下のような要因が、その境界を曖昧にしています。

-

中古住宅流通の活性化

新築一辺倒から中古リノベへと意識が変わり、従来よりも大掛かりな改修が当たり前になりました。 -

施工技術の進歩

スケルトンリフォームによる配管・配線の刷新が容易になり、「ほとんど建て替えに近いレベルのリフォーム」が増えています。 -

建築費高騰

資材価格や人件費の上昇により、新築を建てるより既存住宅を大幅改修したほうがコストを抑えられるという考えが増加。結果として構造に深く手を入れるリノベも増加しました。

こうした事情が重なったことで、大規模リフォームでも確認申請が必要とされるラインが下がったといえます。本コンテンツでは、セットバックや建蔽率オーバーの問題を回避するために“フルリフォーム”の範囲を見直す発想を提案しますが、その土台としてまずは2025年改正の意図や社会背景をしっかり理解しておくことが大切です。

1-2 なぜセットバックと建蔽率オーバーが問題化するのか

ここでは、法改正によってリフォーム計画が“事実上の新築扱い”とみなされると、どうしてセットバックや建蔽率オーバーが顕在化するのかを解説します。特に都市部の既存不適格住宅では、もともと敷地ギリギリまで建てられていたり建蔽率の上限を超えていたりするケースが少なくありません。ここでは、道路後退(セットバック)や建蔽率オーバーが絡んだときに、具体的にどのような減築リスクが生じるのか、なぜ読者にとって大きなハードルとなるのかを示します。

ポイント:

-

「いままで住んでいた家を大幅リフォームしたいだけなのに、どうして行政から減築を強制されるのか」という疑問に答える。

-

道路幅や隣地後退など、敷地外部要素によるセットバック義務の詳細を示し、“内部改修だけでも法的に厳しいチェックが入る”現状を解説する。

-

建蔽率超過(既存不適格)住宅の場合、フルリフォーム計画がどのような手順で確認申請→減築命令に発展しうるのかをシミュレーションしてみる。

既存不適格建築物が多い都市部の実情

都市部、とりわけ昭和中期~後期に建てられた木造住宅には、現在の建築基準法や条例の規定を満たしていないものが数多く存在します。たとえば建蔽率や容積率が現行基準より緩かった時代に建てられており、「今の法令だと認められないが、当時は合法だった」という状況です。これを「既存不適格」と呼び、通常の使用においては違法扱いにはなりませんが、大規模な増改築時に現行基準を遡及適用されると、多くの場合で減築やセットバックなどの是正措置が必要となります。

もともと敷地が狭小な住宅が密集しているエリアでは、道路幅4メートル未満、あるいは境界線が曖昧なまま建っているケースも珍しくありません。こうした住宅が近年のリフォームブームで“骨組みだけ残すほど”の改修を行おうとすると、行政は「実質建て替えに等しい」と判断し、道路後退(セットバック)や建蔽率適合を求めてくるわけです。

道路や隣地後退など“敷地周辺”に起因するセットバック要件

セットバックとは、敷地の一部を道路用地として提供し、建物を後退させる制度です。特に道路幅4メートル未満の区域で、建物を一定の距離だけ後退させるよう義務づけるケースが代表的です。通常、既存の建物には遡及適用が及ばないものの、大規模改修でほぼ新築扱いになる場合には道路斜線制限や隣地斜線制限などが厳しく適用され、建物の外周部を後退させなければならない事態になることがあります。

隣地後退(隣地との境界線から一定距離を空ける)もセットバックの一形態として見なせますが、地域によって規定がバラバラです。古い住宅地では隣地境界線ギリギリに壁を立てている家も多く、再度フルリフォームを行うと行政から後退を求められるリスクがあります。これに応じると、建物の床面積が減ってしまう=減築が必須になるわけです。

フルリフォーム→確認申請→セットバック・建蔽率超過による減築命令

リフォーム工事の流れでセットバックや建蔽率オーバー問題が顕在化する典型的なパターンは以下のように進行します。

-

施主が大規模リフォーム(フルリノベ)を計画

二階床を全面撤去、外壁も新素材に交換、間取りも大きく変更…というプランを考えているとします。 -

建築士やリフォーム会社が“確認申請の必要性”を指摘

「主要構造部の解体が半分以上に達する見込みなので、これは法的には新築に近い扱いになるのでは?」という判断が下されます。 -

図面や敷地状況を確認した行政がセットバックや建蔽率適合を要求

「道路幅が4メートルに満たないのでセットバック義務がある」「建蔽率が現行基準を超えているから、敷地に合わせて建物を小さくしなければならない」といった通達が出されます。 -

やむを得ず減築を余儀なくされる

建物の外周を削る、あるいは二階部分を縮小するといった大幅な間取り変更が強制される結果に。もし施主がセットバックや減築を拒めば、確認申請が下りず工事を進められなくなる恐れがあります。

こうした流れを回避し、セットバックや建蔽率オーバーによる減築を防ぎたい施主にとっては、最初からフルリフォーム扱いにしない、すなわち“確認申請不要の範囲”でのリノベを計画するという選択肢が極めて重要になるのです。申請不要リフォームであれば、そもそも建物の現行法適合性を厳密に問われずに済む場合が多く、外周部や面積をいじらなくて済むという利点もあります。

1-3 なぜこのコンテンツを書いたのか?

なぜこのようなコンテンツを書いたのか?どのような方を対象とし、どのような情報を提供するかをここで明確にします。特に、「建物をフルリフォームしたいのに、建蔽率オーバーやセットバックの問題で減築を迫られるかもしれない」と悩み、当サイトに相談をされる方が大変多いため、同様の悩みを抱える方に焦点を当てています。ここでは、そうした悩みを持つ読者に対して、なぜ“外周部を触らないリノベーション”が有効なのか、あるいは法的リスクを最小限に抑える計画づくりがなぜ重要なのかという点をメッセージとして提示します。

ポイント:

-

「減築なんてしたくないし、セットバックもできれば回避したい」という相談者が何を求め、何を提供するのかを総括する。

-

どのような法的・実務的な知識を身につければ、確認申請で思わぬトラブルを回避できるのか、本コンテンツの全体像を示す。

-

ここで扱うノウハウの特徴(外壁や二階床など主要構造部を半分以上撤去しない、既存の良さを生かすなど)を再度強調し、読み進める動機付けを与える。

「フルリフォームしたいがセットバックや建蔽率超過で減築を余儀なくされる」層の実態

多くの施主にとって、家を狭くするリフォームは本末転倒です。せっかく大金を投じて快適な住まいにするつもりが、行政手続き上の問題で建物の一部を削らねばならないとなると、住み心地や資産価値にも影響が出ます。特に建蔽率オーバーの場合は、合法化のために建物を小さくせざるを得ないケースが多々あり、部屋数を減らす、収納スペースを諦めるなどの負担が発生しがちです。

当サイトへの相談者の中には、「この家には思い入れがあって建て替えはしたくないが、大幅に減築するのも納得できない」という方が少なくありません。さらに道路が狭い地域ではセットバックを求められ、敷地自体が狭くなるうえに建物も小さくなるという二重の損失を被る可能性が高まります。ここでは、こうした葛藤を抱える方に向けて、法的な落とし穴を避けつつ、なるべく自由度の高いリフォームを行うためのアプローチを提案します。

過度な減築に抵抗がある相談者へのメッセージ

本コンテンツのコンセプトは「建物の良さを活かすリノベーション」です。やみくもにフルリフォームと称してすべてを解体するのではなく、構造体や外壁をできる限り残しつつ、内装や設備を刷新することで、確認申請を回避し、結果として減築をせずに住まいをアップデートする方法があります。もちろん、耐震性や断熱性能の向上を同時に図ることも十分可能です。

過度な減築に抵抗を感じるのは、ごく自然なことです。広い空間や十分な収納力を確保したまま、新築同様の快適さを追求することは決して夢ではありません。ここで提案する具体的アイデアを参考にして、「どこまでやれば申請不要なのか」「どこをいじると確認申請対象になってしまうのか」を慎重に見極め、解体面積を最小限に抑えつつ性能とデザインを両立させるリフォームの可能性を探っていただきたいのです。

ここで提供するノウハウ・事例の特徴

-

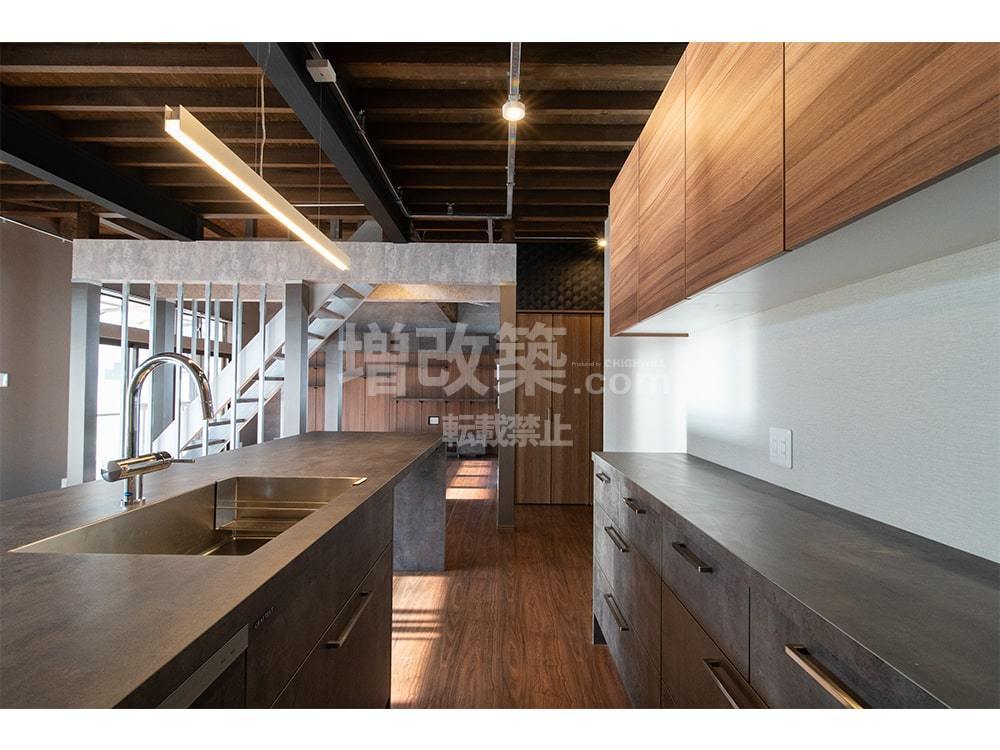

“外周部を触らない”フルリフォーム手法

外壁を剥がさない、柱や梁を半数以上撤去しないといったルールを守りながらも、内装や設備、配管・配線を刷新して居住性を高めるノウハウを紹介します。セットバックを求められやすいエリアでも、外壁の上貼りや部分解体を駆使すれば、法的リスクを大幅に低減できるのです。 -

実際の成功事例に基づくコスト・工期目安

行政とのやり取りや施工上のノウハウが豊富なプロの視点から、費用や期間をどのように見積もればいいのか、どのような段取りで工事を進めればスムーズかを解説します。各章で扱うケーススタディを通じて、リフォーム後のイメージを具体的に掴みやすくします。 -

失敗事例やトラブル事例のリアルな紹介

確認申請が必要とわからず着工してしまった、あるいは行政の窓口相談を怠っていたがために半ば強引に減築させられた、といった失敗談から学ぶコツも盛り込みます。法的知識が不十分なままフルリフォームを進めると、想定外の出費や工期延長を招くリスクが高いのです。 -

「外周部を変えずに性能アップ」を最大化する提案

省エネや耐震基準適合にも配慮しつつ、どうすれば主要構造や外壁部分の解体を回避できるかを詳述します。断熱材の入れ替えや床下・天井裏からの補強方法など、“内部からの”性能改修によるセットバック回避テクニックは、ぜひ知っていただきたい内容となります。

以上が本コンテンツの狙いです。そしてどのような解決策を提供していくのかの骨子です。第1章では、2025年の法改正に焦点を当て、セットバックと建蔽率オーバーがいかに厄介な問題になっているかを概観しました。次章以降では、「フルリフォームと確認申請不要リフォームの境界」をより具体的に取り上げ、どのようにすれば大がかりな解体=新築扱い=減築命令というプロセスを回避できるのか、実務的なノウハウを掘り下げていきます。建物を守り、住み慣れたエリアに留まりたいという方にとって、このコンテンツが一筋の道しるべとなることを願っています。

ここでは、全面的なリノベーション(フルリフォーム)を計画すると、なぜ建蔽率オーバーやセットバックの問題が表面化しやすいのか、そして確認申請不要の範囲で済ませるリフォームにはどのような手法があるのかを解説します。特に都市部の既存木造住宅では、建蔽率が現行基準を超えていたり、接道条件の関係で外壁後退を命じられるリスクが高まる場合があります。しかしながら、すべてを解体して“フルリフォーム”とみなされると、結果的に大きな減築を強いられる恐れもあるのです。本項では、法令上の増改築や大規模模様替えの定義、用途変更との関係などを整理しつつ、どこまで解体すると「確認申請が必要になるのか」を明確化し、“外周部を触らず”に性能と居住性を高める代替案を提示します。

ここを理解することで、建蔽率やセットバックのリスクを回避しながらも、十分な改修効果を得るための計画づくりに役立てていただけるでしょう。

2-1 法的に見たリフォームの区分

ここでは「増改築」「大規模の模様替え」「用途変更」など、リフォームにまつわる基本的な法令用語の解説を行います。リフォームと一口にいっても、主要構造をどこまでいじるか、内装や設備の交換にとどめるかによって、確認申請が必要かどうかが大きく変わる点がポイントです。ここでは法的な定義を押さえたうえで、構造変更を伴うリフォームにおけるリスク、用途変更と絡むケースについて説明し、読者に「どのタイプのリフォームを選べば、建蔽率オーバーやセットバック問題を回避できるか」のヒントを提供します。

ポイント:

-

増改築や大規模模様替えといった用語の意味合いを、読者が誤解なく理解できるようにする。

-

木造住宅における「主要構造部をどこまで解体したら新築扱いになるのか」を概観し、“確認申請不要”のラインを把握する。

-

用途変更(居住用→店舗など)の話にも簡単に触れ、リフォーム工事に付随して用途が変わるときの注意点を示す。

増改築や大規模の模様替え等の定義

一般的に、建築基準法では「増築・改築・移転」や「大規模の模様替え(大規模修繕)」などの用語が使われます。その区分はやや複雑ですが、大枠として押さえておきたいのは次の点です。

-

増築

建物の面積(床面積)を増やす行為を指します。たとえば部屋を増やす、サンルームを付け加える、といったケースが増築です。 -

改築

一般には建物を建て替える意味合いを含みますが、古い木造住宅の外壁や柱を大幅に取り替えるなど、“実質的に新築に近い状態にする”場合も改築とみなされることがあります。 -

大規模の模様替え(大規模修繕)

建物の構造体や外壁・床・柱などに手を入れるケース。特に主要構造部の“過半”以上を取り替えるかどうかが、建築基準法上の境目になりやすいです。

加えて、2025年の法改正を受けて「二階の床や階段、外壁、柱などを半分以上解体するとフルリフォーム扱いで確認申請が必要」とされる自治体が増えています。数本の柱を抜く程度ではなく、大掛かりに間取りを変更するなら、「増築」や「改築」扱いとなり得るのです。

増改築と大規模模様替えの線引き

行政判断によって細部は変わりますが、大まかには「主要構造部をどの程度解体するか」が鍵です。もし外壁や柱を“半数以上”撤去すると、一気に“増改築”とみなされる可能性が高まります。内装や設備中心のリフォームにとどめれば、「模様替え」レベルで済むこともあるため、確認申請が不要になるケースもあります。

「構造変更を伴うか否か」で変わる確認申請の要・不要

改修面積や費用だけでなく、構造体への干渉具合が確認申請の要否を左右します。具体的には以下のような点に注意が必要です。

-

外周部(外壁)に手を入れない

塗装やカバー工法、部分補修で済ませるなら、“外壁の全面撤去”を回避できます。その結果、確認申請のリスクを下げられる可能性が大きいです。 -

柱や梁の抜本的な入れ替えをしない

柱や梁など主要構造部を“取り除く”行為は最も慎重に検討すべきポイント。耐震補強などで金物を追加することは可能ですが、多数の柱を抜いてしまうと“構造変更扱い”の線を越えてしまいかねません。 -

二階床をすべてはがさない

上下階の配管・配線を一新したいからと、二階床全体を解体すると、“主要構造の半分以上に触れた”という判断を受ける恐れがあります。必要最小限の床開口にとどめる工夫が大切です。

これらの観点を踏まえたうえで、事前に行政や設計士に相談しておけば、「確認申請が必要になりそうだ」「この範囲なら申請不要で済みそうだ」というガイドラインが得られるでしょう。読者の多くが懸念する「建蔽率オーバーだから減築を求められるかも」という事態は、この構造変更の度合いがトリガーとなって発生するため、フルリフォーム一歩手前で止めるという計画が有効となるわけです。

法令上の「用途変更」との関係

リフォームにおいて、居住用を店舗や事務所に変えるなど“用途”が大きく変わる場合は、確認申請の対象になることが少なくありません。たとえ構造にはあまり手を入れないとしても、「建築基準法上の用途区分」が変化するときは法令の審査が必須になるケースがあります。

-

例:住宅をカフェに改装

保健所や消防の許可に加え、用途変更の確認申請が必要になる可能性が高い。 -

例:二世帯住宅への変更

一定規模を超えると「共同住宅扱い」とみなされる恐れもあり、フルリフォーム並みの審査が入ることがある。

ただし、本コンテンツの主題である“建蔽率やセットバック回避”においては、用途変更による敷地要件の変更はあまり論点になりにくい傾向があります。むしろ、同じ住居用のままフルリノベしようとしたときに、構造を大きくいじるかどうかがポイントになるのです。用途は変えないが、壁や柱、屋根、外壁を根こそぎ取り替えると、新築に近い扱いに移行してしまい、結果的に法令順守を迫られて減築が生じる――これがここで最も注意していただきたい問題の一つといえます。

2-2 フルリフォームが招くセットバック・建蔽率リスク

こちらでは、実際にフルリフォームを計画した場合に、どのようにセットバックや建蔽率オーバーが顕在化し、減築を強いられるリスクが生まれるかを説明します。大規模リフォーム時に適用される法令や、敷地条件によっては外壁後退(セットバック)が不可避となる事情などを挙げ、「なぜフルリフォームだと確認申請につながりやすいのか」「なぜそれによって建物が狭くなる恐れがあるのか」を理解できるようにします。

ポイント:

-

フルリフォームが法的に“新築扱い”となった結果、従来の既存不適格が許されなくなるプロセスを示す。

-

セットバック義務や建蔽率基準の遡及適用が、どれほど大きな負担(減築命令)をもたらすかを具体例で提示する。

-

なぜ「フルリフォーム回避」こそが建蔽率オーバーやセットバックを避ける最短ルートなのか、論理的に導き出す。

大規模リフォーム時に遡及適用される法規

既存不適格のまま長年住んでいても、通常は違法状態とみなされないのが通例です。しかし「フルリフォーム並みに大掛かりな解体や交換」を行うと、自治体はその住宅を“実質的に新築同様”と見なし、現行法規への適合を求めるようになります。ここで最も厳しいのが、以下のような規定です。

-

接道義務や道路斜線

建築物は幅員4m以上の道路に一定以上接することが原則ですが、古い住宅地では満たしていないケースが多い。フルリフォーム扱いだと、この要件を満たすように「道路後退」=セットバックを要求される場合があります。 -

建蔽率・容積率

建物が敷地に占める割合を建蔽率といい、地域ごとに数値が定められています。現行基準を超えているときは、フルリフォームを機に適合するよう“減築”させられるリスクが上がります。 -

耐震性能

新耐震基準を満たすか否かの審査が入る場合があります。もし柱や梁を多数入れ替えるなら、その分の構造計算を要求され、結果的に外壁・屋根の重量バランスを見直して減築しなければならないケースも出てきます。

これらの法規が遡及適用されるのは、「主要構造部の半数以上を交換・撤去する」規模であるかどうかに関わってきます。少しの間取り変更や内装中心であれば適用されにくいのに対し、大幅に解体すると一気にハードルが上がるのです。

敷地条件から外壁後退(セットバック)が必須になるケース

都市部の狭小地や古い住宅街では、道幅が4m未満の道路に面していることが珍しくありません。新築時には道路の中心線から2m下がった位置まで建物を後退させる“セットバック”が義務づけられていますが、昔に建った既存住宅は特例的に“既存不適格”として黙認されてきた可能性が高いのです。しかし大規模リフォームを計画して確認申請が必要となると、行政はセットバックの履行を求めます。

-

例:道路幅員3mの区域

自宅の外壁が道路境界ギリギリにあるとき、法改正後のフルリフォーム扱いだと「幅4mに満たない道路だから、道路中心線から2m後退してください」となり、敷地の一部を歩道化するor外壁を2m下げるよう指示される恐れがある。 -

減築の発生

セットバックに従うと、建物正面の外壁を削らざるを得ず、部屋の面積が減る結果となります。あるいは敷地境界を変えるために隣家との境界にも影響が出るかもしれません。

さらに、敷地周辺の道路状況だけでなく隣地境界との兼ね合いで、建蔽率オーバーとセットバックが同時にのしかかるケースがあります。建物外周を削って後退させ、なおかつ建蔽率を下げるために一部の増築部分を撤去する、いわゆる“二重減築”を余儀なくされる例もあるのです。

建蔽率が現行基準を超過したままだと“減築”を求められる可能性

建蔽率の基準は、用途地域や敷地条件によって異なります。たとえば住居専用地域で建蔽率60%が上限とされるにもかかわらず、既存住宅が70%近くを占有しているようなケースは少なくありません。これは建築当時は適法だったものの、現在の基準ではオーバーしている「既存不適格」の典型例です。

フルリフォーム扱いになると、新築と同程度の基準適合が求められるため、「床面積を今の建蔽率上限に収めるように」と行政から指示が出る恐れがあります。具体的には床面積を10%程度縮小しなければならないといった事態が発生し、住まい手からすれば大幅な設計変更を迫られる格好です。

「建蔽率オーバーのまま黙認してほしい」という希望は、現行法が適用される以上ほぼ通りません。リフォームを機に建蔽率不適合を是正するというのが行政側のスタンスなので、大規模改修=減築という構図ができあがってしまうのです。

“セットバックや建蔽率オーバーを避けるにはフルリフォーム回避”とされる理由

こうしたリスクを回避するために、提案しているのが「いかに確認申請を要するフルリフォーム扱いを避けるか」という視点です。

-

主要構造部を半数以上撤去しない

外壁や柱などは部分補修や上貼り、内側からの耐震補強などで対応し、あくまで大半を残す。 -

二階床を丸ごと外さない

配管をやり替える際も床下点検口や部位ごとの部分解体で済ませ、全面的な解体を回避。 -

階段・柱・外壁の大規模入れ替えは慎重に

大幅な間取り変更を諦めることで、減築やセットバックを求められる引き金を引かない。

結果として「外周部を触らず、内部を中心にグレードアップ」する方向性をとれば、法律上は増改築や改築にまで至らない“模様替え”の範囲で処理できることが多いのです。自治体にもよりますが、工事の規模が小さければ申請不要と判断され、したがって建蔽率オーバーやセットバックを厳密に問われずに済む――これが今回のコンテンツで伝えたい回避策の核心といえます。

2-3 部分リノベーションや内装改修の可能性

最後に、「フルリフォーム=建物を一度すべて解体し、新築同様に再構築する」のではなく、主要構造を残したまま内装や設備を刷新する“部分リノベーション”の手法を紹介します。ここでは、法律的にみて主要構造を半数以上解体しないアプローチが、いかに住み心地や性能を高めるのか、その実例やコツを提示します。さらに“フルでやらなくても満足度が高い”事例を挙げつつ、“解体しすぎない”設計プランを思い描けるようサポートします。

ポイント:

-

“外周部を触らない”“半数以上の柱や外壁を撤去しない”リフォームで、どこまで快適性・耐震性・断熱性を確保できるかを示す。

-

具体的な施工手法(内装だけ大胆に変える、床下から配管を交換する、部分的に耐震補強するなど)を挙げる。

-

「フルでなくとも十分満足度が高い」という成功例を参照し、法的リスクなく大幅改修する道があることを読者に伝える。

「確認申請不要」の範囲で最大限に実現できるリノベ手法

日々のご相談の中で「申請不要にこだわると、せっかくのリフォームが中途半端になるのでは?」と疑問をお持ちの方が多いのですが、実際には、水回り設備の刷新、内装材の一新、耐震性能や断熱性能の向上、さらには部分的な間仕切り変更など多彩な工夫が可能です。以下はその一例です。

-

内部はハーフスケルトン”+断熱・耐震性能向上リノベーション 本来は、スケルトンリフォームがしたいが諸事情で申請ができない建物の方に最も推奨のリフォームはこちらの“内部ハーフスケルトンリフォーム”工事です。家の内装は新築同様にすることも可能です。大きく建物の性能向上したい一方で、申請に抵触してしまう50%以上の構造解体を行わずに改修したい場合に有効な手法です。壁や天井の仕上げ材を一度はがしてから状況を確認し、必要な配管・電気系統の更新や構造計算にて解体を50パーセント以内に抑えるテクニックが必要ですが耐震補強と断熱補強を施すことで、家の性能を大幅に向上しつつコストと解体面積を最小限に抑えられます。

-

外壁解体なしの上貼り断熱”+耐震補強箇所への部分スケルトン

外壁を全面的に剥がすと、法的に“過半解体”扱いとなるリスクが高まります。そこで上貼り(カバー工法)や外断熱材の施工を駆使し、既存外壁を残したまま外観と断熱性能を底上げする方法が注目されます。一方、内側では一階を中心にスケルトン化し、構造計算に沿って耐力壁や金物を配置、配管・配線を更新するプランを組み合わせることで、断熱性能と耐震性能を大幅に向上させたうえで、外装も内装も大幅にグレードアップさせられます。 -

外壁自体が深刻に傷んでいる場合のハーフ外部スケルトン

外壁が相当程度に傷んでいる住宅の場合、本来であれば全面解体して新たに外壁を組み直すことが理想です。しかし、そこまで大規模に外壁を剥がすと “主要構造部の半分以上” を解体する恐れが高く、確認申請が必要になってしまいます。そこで、腐食箇所を最小限に抑えながら内部から補強を施す「ハーフ外部スケルトン」の考え方が有効です。文字通り外壁をすべてはがさないで済むため、リノベーションでありながら全面解体レベルのスケールには至らず、申請不要の工事範囲にとどまることを目指します。かなり難しい工事となります。

こうしたリノベ手法は、法改正以前より申請リフォームの経験が多数あり、申請と申請不要の詳細の理解と経験値がある会社へ相談するのが最も成功する確率が高いといえます。

構造体をいじらずに居住性を高める工夫

“フル”を避けたら本当に使い勝手が向上するのか――そうした疑問に応えるため、以下のような観点が挙げられます。

-

間仕切り壁の部分撤去

壁を完全に撤去するのではなく、一部だけ開口を設ける、腰壁にとどめるなどで空間の広がりを演出できる。主要構造部の柱を抜かずに済むため、大規模解体には当たらない。 -

内装や収納の工夫

無垢材のフローリング、調湿効果のある左官壁などを採用し、空間に個性と快適性をもたらす。既存の梁や柱を隠さず、意匠として見せる演出も人気。構造には手を入れない分、法的ハードルが低い。 -

断熱の向上

内側から断熱材を充填し、壁の厚みを数センチ増やす程度なら全面解体とみなされにくい。天井裏へのセルロースファイバー吹き込みなども有効で、外部を触らずに断熱性能を大きくアップできる。

これらの取り組みは“フル解体=フルリフォーム”ではありませんが、住み心地や光熱費削減、デザイン性の向上に大きく寄与します。実際に、こうした「半分解体にとどめたリノベーション」を選択している施主の多くが、「申請不要でコストを抑えつつ、満足度の高い結果を得られた」との感想を持つことが少なくありません。

“フル”でなくとも満足度が高い事例のポイント

-

計画段階から“境界線”を見極める

仮にフルリフォームを想定していたとしても、「どこまで解体すると新築扱いか」を先に確認し、無理に柱を抜かないプランに切り替える。構造体を一部活かすだけで法的適用範囲を大幅に回避できる場合がある。 -

内部改修に投資し、外周部は必要最小限

住まいの快適性は内装材・設備・間取りによって大きく左右される。外壁全面解体に回す予算を、キッチン・浴室・収納・断熱材などに集中させる方が、実生活の満足度が上がるケースも多い。 -

段階的なリフォームでリスク分散

大掛かりな一度きりの工事ではなく、たとえば今回は1階部分中心に改修し、将来的に2階や外装のアップデートを検討する、といった段階的計画も選択肢となる。法解釈上、増改築に至らない範囲での小規模改修を重ねることで、最終的な完成形に近づけられる。

こうした方法を採れば、読者が最も懸念する「建蔽率オーバーで減築を強制されるかもしれない」「セットバックを求められて建物が狭くなる」という事態を避けやすくなるわけです。もちろん、ある程度の制約は伴いますが、法的な縛りを理解した上でプランを練ることで、外周部や主要構造を“半分以上”解体せずとも理想に近い住空間を実現する可能性は十分にあります。

本項を通じて、いかに「フルリフォーム」と「確認申請不要リフォーム」の境界が曖昧で、かつ重要な分岐点であるかがご理解いただけたのではないでしょうか。次項では、セットバックや建蔽率オーバーを回避するための具体的な計画づくりに焦点を当て、リフォーム範囲の優先順位づけや外周部を触らない手法のメリットなどをさらに掘り下げていきます。法規の網に引っかからない範囲で、いかに“過半解体”を避け、住みやすさと耐震・断熱性能を両立するか――そのノウハウが次項のポイントです。

この項では、建蔽率オーバーやセットバックを求められる恐れがある木造住宅において、いかに「確認申請を回避しつつ減築をせずにリノベーションするか」の具体的な計画づくりを解説します。特に、既存不適格のまま長年住んできた都市部の住宅では、境界線や道路後退の義務が曖昧なまま放置されているケースが少なくありません。しかし2025年の改正後は、外周部を大幅に解体する“フルリフォーム”扱いとなれば、建蔽率超過やセットバック義務が遡及適用されて建物が狭くなるリスクが高まります。そこで、「どこを改修し、どこをあえて残すか」を見極める優先順位や手法を紹介し、読者が安心して申請不要リノベーションを計画できるよう導きます。住宅の耐震・断熱性能を高めながら、外周部を極力触らずに済ませることが重要なカギとなるでしょう。

3-1 義務の論点整理:セットバックと建蔽率超過

ここでは、セットバック義務や建蔽率超過がどのように生じるか、また既存不適格住宅が抱える問題点について整理します。特に境界線や道路の幅員が不明瞭な地域では、いざ大規模リフォームをしようとした際に「外壁ラインを下げてください」「建蔽率を下回る面積に収めてください」という通知を受け、やむなく減築せざるを得ない状況に追い込まれがちです。ここで、道路後退を求める根拠や建蔽率オーバーの計算方法をざっくり押さえることで、読者は自宅がどの程度リスクを抱えているかを判断し、事前に対策できるようになります。

ポイント:

-

道路幅員や建蔽率の基準が、なぜリフォーム時に突如として厳格に適用されるのかを背景も含めて解説。

-

既存不適格のまま放置されている住宅が法改正後にどう影響を受けるのかを示し、トラブル回避のための事前対策を促す。

-

具体的な境界線トラブルやセットバック命令の事例を提示し、“ここを調べておかないと減築リスクが高い”と気づいてもらう。

道路の種類や特定行政庁の判断によるセットバック命令

そもそも、なぜ道路後退(セットバック)が必要とされるのでしょうか。これは、建築基準法が「幅員4m未満の道路は原則的に建築不可」と定めているからです。ただし、古い都市部の狭小道路については、法施行時点ですでに建物が存在していた場合、例外的に「42条2項道路」と呼ばれる扱いを受け、現状のまま黙認されてきた歴史があります。しかし、いざ大規模な改築や増築、フルリフォームを行おうとすると、「実質的に新築扱いになるなら、道路後退を行い幅4mを確保してください」と行政が通知するのです。

-

幅4m確保のための後退

建物の外壁を道路中心線から2m下げなければならないルールがあり、これが“セットバック”と呼ばれます。自宅前の道路が3mしかない場合は、1m分の後退が必要という計算になり、建物の床面積がその分削られることになります。 -

建物敷地の一部が公道扱い

後退した部分は公道や公衆用地とみなされ、施主の私有地であるにもかかわらず実質的に公共の通行スペースとなるので、使い勝手は当然悪くなりますし、施工費や敷地の評価額にも影響が出ます。

こうした後退義務は、特定行政庁(都道府県や市区町村の建築主事)が個別に判断し、通知を行うケースもあれば、事前協議の段階で判明するケースもあります。いずれにせよ、外壁を大幅に解体する大規模リフォームをする段階で「セットバック義務が発動」しやすいという点に要注意です。

建蔽率を超過している既存不適格住宅が抱える問題点

建蔽率とは、敷地面積に対してどのくらいの建物面積(建築面積)が占められるかを示す数値です。たとえば建蔽率60%の地域なら、100㎡の土地に対しては60㎡までの建築面積が許容されます。しかし、旧来の基準では70%や80%を占めて建てられた住宅も多々あるのです。こうした“建蔽率オーバー”の家は、当時は適法だったのに現行法では不適格、という扱いになります。その他、都市部では不法に増築をしている建物が大変多いのでこれらも不適格となります。

-

既存不適格ならすぐに違法か?

現在住んでいるぶんには黙認されていることが大半です。ただし、大規模に構造を変えるようなリフォームや増築をすると、新築同様に扱われ、建蔽率を守るために“減築”が必須とされるリスクが高まります。 -

減築とは?

建物の一部を取り壊して面積を小さくすることを指します。建ぺい率60%ならば超過している部分を撤去しろ、と言われてもおかしくありません。

この建蔽率問題は、セットバックほど目に見える外観の変化ではない分、事前に分かりにくい傾向があります。敷地測量や建物の正確な面積を把握していない限り、自宅が実際何%を占めているのかを知らないケースも多いのです。いざ申請段階になって初めて「10%超過していますね。減築が必要です」と言われ、施主がショックを受ける―そんな事例もしばしば見受けられます。中古住宅で履歴を知らないケースで気づくと増築されていたなんてこともあります。

境界線の曖昧さが引き起こすトラブル例と事前対策

さらに厄介なのが、実測と法務局の登記図面が異なる場合や、近隣との境界が曖昧なケースです。都市部ではよくある事例です。こうした状況で大規模リフォームを始めようとすると、以下のようなトラブルが起きやすくなります。

-

隣地との境界をどこに設定するか不明

建蔽率を算出しようにも、正確な敷地面積が決められず、結果として後出しで「敷地が狭いことが判明した」「建蔽率を大幅に超えていた」となる。 -

セットバック範囲の計測が合わない

道路中心線からの距離を測る際、隣地境界がズレていると、実際にはさらに数十センチ~1m以上削らなければならないリスクが発覚する。 -

近隣との紛争

「ここまでは自分の敷地だと思っていたのに、実は境界線が違った」という原因で、リフォーム後に不法占有問題が生じることも。

そうしたトラブルを避けるには、リフォームに取りかかる前に境界確定測量や役所との事前協議を行うことが不可欠です。特にセットバックや建蔽率に影響する箇所は施主だけで判断せず、専門家や行政の見解を事前に確認することで、あとから減築命令を突きつけられるような事態を回避できます。

-

アドバイス: 余裕があるなら、不動産会社や設計事務所、土地家屋調査士などを交えて「いまの敷地と建物がどういう法的ステータスか」を早めにチェックしましょう。外周部を触らないリフォームを計画していても、ちょっとした解体工事が想定以上の範囲に及んでしまい、“過半解体”扱いになれば元も子もないからです。

3-2 リノベーション範囲の優先順位設定

ここでは、どこを優先してリフォームするのかを考える際のポイントを整理します。なぜなら、建蔽率やセットバックに直結する箇所を無制限にいじってしまうと、結果として確認申請が必要になり減築を余儀なくされます。そこで、老朽化や生活動線を踏まえながらも“主要構造部をいじりすぎない”改装範囲を見極めることが重要です。キッチンや浴室など内部設備の刷新や、断熱・耐震補強は効果が大きい反面、外周を触るときよりもはるかにリスクが低いことを説明し、最適な計画づくりのアドバイスを行います。

目的:

-

「いったんすべて解体したい」という衝動を抑え、必要な部分に的を絞って改修する戦略の有効性を説く。

-

外周部に手をかけるとセットバックや建蔽率オーバーが顕在化するリスクが高まるため、むしろ内装・設備・動線変更を中心に行う方法が賢明な事例を示す。

-

“解体しすぎないリフォーム”の事前計画で、現実的なコストや工期を抑えながら申請不要のまま快適性を上げる方法を提案する。

生活動線や老朽化の度合いに応じたリフォーム箇所の選定

リフォーム計画を立てる際、多くの方は「どうせなら全部変えてしまいたい」と考えがちです。ところが、全面解体・全面交換に踏み切ると、法的に新築同様に扱われるために、建蔽率オーバーやセットバック義務で減築を求められる可能性が急上昇します。そこで一歩冷静になり、本当に必要な部分に絞り込む戦略が効果的です。

-

優先順位の考え方:

-

構造的に危険がある箇所(耐震・腐食など)。

-

実際に不便を感じている生活動線(キッチン動線・洗面動線など)。

-

外観の印象やデザイン面(塗装や上貼り工法で対応できる)。

-

バリアフリーや将来の二世帯対応などの拡張性。

-

こうした順番で改修箇所を決めると、いきなり外壁全体を外す必要があるかどうかを冷静に再考できます。特に老朽化の度合いが深刻な部分だけ選択的に補修するなら、“構造の過半解体”に当たらず、申請不要のまま進められる場合が多いです。

インテリアや設備交換を中心に行う戦略

もし耐震性能に致命的な欠陥がないのであれば、まずは水回りや内装のリニューアルを重視するのが賢明なアプローチです。たとえば以下のようなケースがあります。

-

キッチンや浴室の刷新

排水・給水配管の一部を交換し、ユニットバスを最新型に切り替える。解体範囲を設備周辺に限定すれば、主要構造部の過半を触らないで済む。 -

内装材を一新し、断熱材を追加

壁の石膏ボードを剥がして断熱材を入れ替える程度なら、外周の構造自体を大きく解体するわけではない。結果として、光熱費の削減や快適性向上を実現しやすい。 -

造作家具や間仕切りの変更

既存の柱を抜かず、壁も一部残したまま収納量を増やす方法や、アコーディオンカーテン・可動間仕切りを導入して空間を自由に使う工夫ができる。

こうした内装・設備重視のリフォームであれば、フル解体には程遠いため、確認申請が不要になるケースがほとんどです。「狭くなってしまうくらいならリフォームを諦めよう」という不安も、外周部を温存したまま改修すれば払拭しやすいでしょう。

「これ以上構造に手を入れると確認申請の可能性が高まる」境目の見極め

とはいえ、すべての工事がスムーズに進むわけではありません。計画段階で「ここまで解体すると危ない」というラインを押さえておく必要があります。いわゆる“主要構造部の半分”という数字が一つの指標ですが、自治体によっては明確に「二階の床全体を剥がすな」「階段を架け替えない」など、独自のガイドラインを示している場合もあります。

-

早めの行政相談

リフォーム会社や設計事務所が持つノウハウだけでなく、行政側に事前にヒアリングを行い、「これなら確認申請不要となります」といった見解を文書や打ち合わせ記録として残してもらうと安心感が違います。 -

予備プランの作成

どうしても間取りを大幅に変えたい場合は、“段階的にリフォームする”案と“フルリフォームに近い案”の二通りを用意して比較検討する。前者なら“過半解体”を回避しやすい一方、後者には減築リスクがある。 -

判断に迷ったら構造の専門家に依頼

柱や梁を数本抜くような変更であっても、構造的に危険が出るかどうかを正確に把握するには、木造耐震の専門家や設計事務所の力が不可欠です。場合によっては金物補強だけで対応可能なこともあり、外周部に触れなくて済む可能性が広がります。

こうした“ぎりぎりを攻めない”工事計画こそが、建蔽率オーバーやセットバックから自由で、なおかつコスト負担を最小限に抑えるリフォーム実現の鍵なのです。

3-3 “外周部を触らない”リフォームのメリット

最後に、外周部を大規模に解体しないことによって得られる具体的なメリットをまとめます。単に確認申請不要で済むだけでなく、解体費を大幅に削減できる点が魅力です。さらに、既存の外壁や柱を活かすことで、耐用年数やデザインの味わいを残しながらも、内装や設備を一新して暮らしやすさを高める事例は多数存在します。ここを押さえれば、「外周をすべて替えなきゃ損だ」というイメージから卒業し、部分リノベーションでも十分価値が高いと感じられるようになるでしょう。

ポイント:

-

外周部を温存するリフォームの経済的・法的メリットを整理。

-

外観の変更やデザイン面での可能性を示しつつ、既存住宅の個性を損なわない利点を伝える。

-

「建蔽率オーバーやセットバックを考慮しなくていい」という大きな安心感が、どのように施主の計画自由度を高めるかを解説し、読者のアクションを促す。

既存外壁・柱・梁を活かすことでセットバック命令から解放

もし、外壁を全面的に剥がすと「過半解体」扱いで確認申請が必要になり、「道路幅員が足りませんからセットバックしてください」と通知が届きかねません。しかし、既存外壁を大半残し、腐食している部分や雨漏り痕のある箇所だけピンポイントで修繕する方法を選べば、そこまで大規模解体には当たらず、セットバックは強制されにくいのです。外壁の大半を既存のまま利用しつつ、カバー工法や部分補修を組み合わせれば、建物の骨格はそのまま活かせます。

-

メリット:

-

減築回避

フルリノベ同様にお金をかけても、面積が減ってしまう結果にはならない。 -

法的リスクが軽減

セットバック義務を回避できれば、敷地に余裕を残したままリフォームが実現する。 -

解体費の大幅削減

外壁を丸ごと解体するための廃材処理費や人件費を大幅にカットできる。

-

建蔽率オーバーでも増築にならなければ減築命令を回避できる

建蔽率超過の既存不適格の場合、増築を伴うと途端に新築並みの基準適合を求められ、「オーバー分を削れ」という話になりがちです。ところが、外形寸法を変えないままであれば、「増築していない」→「厳密な意味で改築・増築ではない」と判断される可能性が高く、確認申請が不要になるケースも多々あります。

-

ポイント:

-

増築するどころか、一部を抜本解体して“再建築”に近い形にすると、結局は新築扱いに転じ、建蔽率も現行基準が適用される。

-

逆に、外周を維持しながら室内を全面改装するだけなら、建物外形や床面積は変わらないため、建蔽率超過をあらためて是正する必要が起こりにくい。

-

結果として「壁も柱も抜きすぎない」「外周部分は最低限の補強やカバー工法にとどめる」という戦略があれば、建蔽率オーバーを大きくいじらずに済むため、減築命令をかわしやすいわけです。

耐用年数・デザイン・メンテナンス面でのメリット

外周をすべて新築同然にやり替えるのがベストとは限りません。既存の木造住宅には、その家ならではの風合いや歴史が宿っているものです。大規模解体を避けることで、以下のようなメリットが得られます。

-

構造材の歴史的価値

築数十年の梁や柱が生み出す独特の味わいを残せる。古民家リノベのような風情を楽しむ例があり、そこに現代的な断熱や耐震補強を施すことで、新旧の調和を生む。 -

デザイン的アレンジ

内装・インテリア、部分的な外装の意匠変更を組み合わせると、家全体のイメージが大きく変わる。無垢フローリングや塗り壁、耐候性のあるサイディングの上貼りなどで雰囲気を刷新できる。 -

メンテナンスのしやすさ

カバー工法などを用いれば、既存外壁を下地として利用できるため、今後の修繕も比較的容易。構造を一新するわけではないので、雨仕舞などのルートが従来のまま把握しやすい。

さらに、コストと法的リスクの削減効果も見逃せません。フルリフォーム相当の工事費は抑えられますし、解体・産廃処理費だけで数百万円の差がつくこともしばしばです。何より、建蔽率やセットバックに抵触して強制的に面積を減らすような事態に陥らなければ、当初イメージしていた空間の広がりを失わずに済みます。

ここで見てきたように、セットバック命令や建蔽率オーバーが問題になるのは、フルリフォームや大規模増改築レベルの改修を行おうとしたときが中心です。その一歩手前で止める“外周部を極力残す”計画によって、リフォームの自由度と費用対効果を高めることが可能なのです。

ここでは、確認申請を回避しながらフルリフォームに近い成果を狙うための実践的ステップについて解説します。特に、セットバック命令や建蔽率オーバーによる減築を要求されるリスクを低減するには、事前の情報収集と専門家への相談が欠かせません。さらに、小規模改修から始めて段階的にリノベを広げる方法によって、大規模な増改築扱いとならないまま住まいをアップグレードする戦略も有効です。こちらを読むことで「建蔽率オーバーでも減築せずに済む方法はないか」「セットバックの対象になりたくないが、どこまでリフォーム可能か」といった不安を解消し、計画を具体的に進められるようになるでしょう。

4-1 リフォーム前の調査と相談先

ここではリフォームに踏み切る前の下準備を丁寧に行う重要性を示します。特に、建蔽率オーバーや道路後退(セットバック)の問題は敷地境界・行政対応など外部要因も複雑に絡むため、役所や行政書士、不動産会社などの専門機関への照会が不可欠です。また、施主自身が「新旧図面」や近隣境界の情報を適切に把握できているかが、後々の法的リスクを最小化するポイントとなります。

ポイント:

-

トラブルや追加工事の発生を未然に防ぐための基礎調査の手順を具体的に提案。

-

「建蔽率やセットバックに関わる諸条件をしっかり押さえた上で計画をスタートする」ことの大切さを伝え、無闇にフルリフォームに突き進まない思考を促す。

-

リフォーム計画の初期段階でどの専門家を頼り、どういう情報を確認すべきか、実務的な観点からアドバイスする。

役所・行政書士・不動産会社などのどこに確認をとるべきか

「そもそも、申請が必要かどうかを誰に聞いたらいいの?」という疑問は、多くの施主に共通する悩みです。フルリフォームに近い改修を検討している場合、以下のステップで複数の機関・専門家に相談するのが無難です。

-

自治体の建築指導課(または都市計画課)

-

まずは役所が窓口です。敷地が位置する用途地域や法令制限など、基本的な建築ルールを確認しましょう。とりわけ「現行の建蔽率」「前面道路幅員によるセットバック義務」などは自治体ごとに詳細が異なるので、必ず担当部署でヒアリングを行います。

-

申請不要の範囲についても、行政は「おおまかにしか答えてくれない」ことがありますが、概略を掴むには十分です。

-

-

建築士事務所

-

役所が曖昧な表現でしか回答してくれないケースでも、建築事務所なら「具体的にどこまでOKか」を踏み込んで確認してくれます。特に既存不適格の物件で建蔽率が超過している場合、過去の類似事例を参照しながら対処法をアドバイスしてくれるでしょう。

-

「書類作成や行政との折衝を代行してもらう」という観点でも、こうした専門家は心強いパートナーです。

-

-

不動産会社や測量士事務所

-

敷地境界が曖昧なケースや、セットバックラインがどこにあるか不明瞭な場合は、境界測量の手配が必要になる場合もあります。測量士や不動産会社に相談して、敷地図を最新化し、隣接地の境界確認を進めることがトラブル回避の要となります。

-

「この線が公道なのか私道なのか」「セットバック幅は何m必要か」など、測量を伴うときは専門家の手を借りるのが確実です。

-

結論として、複数の機関を併用しながら情報を集めるのが良策です。自治体だけに頼ると話がスムーズに進まないこともありますし、リフォーム会社だけでは行政との交渉力が不足することもあります。

「新旧図面の入手」や「近隣境界の再確認」がトラブル回避の鍵

計画段階で必ず用意しておきたいのが、建物と敷地の正確な図面です。特に、建蔽率オーバーか否かを判断するには「登記簿上の面積」と「実測面積」が合致しているか確認する必要があります。

-

新旧図面の整理

-

建物が古い場合、建築当時の図面が存在しなかったり、実際と図面が異なる「図面相違」が発生しているケースは珍しくありません。

-

必要に応じて建築設計事務所などが「現況測量」を行い、実際の柱や壁位置を図面化してくれます。これを役所に示して、どこからどこまでが建物か、敷地境界との距離はどうなっているかを客観的に把握します。

-

-

近隣境界の再確認

-

セットバックで道路後退が必要か否かは、敷地境界が公道中心線から何mあるかによって変わることが多いです。もし境界が曖昧だと、リフォーム完了後に「やっぱりセットバックが必要だった」と言われ、計画変更や減築を迫られるリスクがあります。

-

また、建蔽率判定においては敷地形状や隣地境界が正確でないと「地積が本当は狭いのに広い前提で計算していた」などの齟齬が生じてしまう可能性も。その場合、役所からの指摘で急遽プラン修正という憂き目にあいます。

-

-

将来の売却や相続も見据えた精度向上

-

この機会に境界トラブルを解消しておくと、後々の不動産売却や相続時に評価を下げられずに済むメリットがあります。未確定境界のまま増改築すると、将来「非公式な増築」と見なされて資産価値が下がるリスクもあるため、丁寧な下準備は施主にとって損のない投資といえるでしょう。

-

結局、役所への事前確認と境界確定の両輪がなければ「法的にはOKだけど実測したら無理だった」「隣地と境界争いが起きて工事が止まる」といった事態に発展しかねません。時間と費用をかけてでも、施工前に調査を完了させるのがベターです。

4-2 専門家への依頼と契約のポイント

建蔽率オーバーやセットバックといった法規的ハードルが高い住宅の場合、通常のリフォームよりも“業者選定”がいっそう重要になります。ここでは、「建物の法的ステータス」を理解した上で提案してくれる業者をどう見極めるか、契約時に注意すべきことは何かなど、施主が後悔しないためのヒントを提供します。

ポイント:

-

リフォーム会社や設計事務所の得意分野(耐震・省エネ・法規対応など)を見分ける方法を示す。

-

法的手続きが絡む際に、どの専門家が助けてくれるのか、施主が混乱しないよう“役割分担”をわかりやすくまとめる。

-

着工後に「増築扱い」となってしまわないための契約書面・追加工事対応の留意点を解説する。

リフォーム会社・設計事務所・施工業者の得意分野を見極める

リフォーム市場には多種多様な事業者が存在します。以下のように、それぞれ専門や得意分野が異なるため、建蔽率やセットバックのような法的リスクがある案件では事業者選びがカギを握ります。

-

リフォーム専門会社

-

キッチンや水回りの設備交換から内装・外装の模様替えまで幅広くカバー。おおむねパッケージ提案が多く、法的な細かい対応は外部の建築士や行政書士に委託するケースがある。

-

メリット:工期・費用のイメージがつかみやすい。デメリット:建蔽率超過などの厄介な状況に際しては「できません」と断られるリスクがある。

-

-

設計事務所(建築士事務所)

-

法規チェックや構造計算に強い専門家が多く、既存不適格建築物の扱いに慣れていると、セットバックや増築の線引きを的確に判断してくれる。

-

メリット:意匠設計・構造設計の両面で施主に合わせたプランを作成可能。デメリット:設計費がかかるうえ、実際の施工会社を別途探す必要がある場合が多い。

-

-

増改築専門工務店

-

木造の増改築を専門とする工務店、平時で木造改築の申請業務も行っているので法規面、施工面で最も精度が高い。独自の耐震・断熱ノウハウを持つ工務店も少なくない。

-

メリット:現場対応が得意で融通が利きやすい。デメリット:人数に限りがありキャパに限界があることが多い。

-

実際には、設計事務所+施工業者という形でチームを組んだり、リフォーム専門会社が設計・施工まで一括で行ったりと様々です。いずれにしろ、見極めの基準としては以下が挙げられます:

-

過去に建蔽率超過やセットバック問題を扱った経験の有無

-

法定外のリフォームを多数手がけているか(既存不適格経験)

-

設計士や行政書士との連携体制が整っているか

「建物の法的ステータス」を理解できる業者選定が必須

「リフォーム案件だから細かい法規は気にしなくても平気」と言う業者は要注意です。今回のテーマである建蔽率・セットバックに関しては、既存不適格であれば特に知識が求められますし、フルリフォームに限りなく近い規模の改修を予定している場合、なおさら慎重な判断が必要となります。

-

セットバックラインの確認

工事を始めてから「実は道路境界から1m後退しないといけない」などと発覚すると、減築が避けられない場合も。事前にきちんと図面を照合してくれる業者は信頼に値します。 -

建蔽率オーバーをどう扱うか

すでに建蔽率が超過している住まいをリフォームする際、「外周を一切変えずに内部を刷新するから問題ない」というロジックが通用するかどうかを説明できる業者を選ぶべきです。

追加工事や変更が生じた場合の対処法(増築扱いに注意)

リフォームは着工後に施主の要望が変わることも珍しくありません。「やっぱりここに押入れを作りたい」「勝手口を拡張したい」などです。しかし、それらが小規模でも増築扱いに転じる可能性があります。

-

契約書で変更合意のルールを明確化

工程が進んでから間仕切りや外壁の解体範囲が増えると、“過半解体”に該当する危険があります。よって契約時に「計画変更は必ず設計担当・施主・施工側の三者で法的リスクを再確認のうえ実施する」と取り決めておきましょう。 -

口頭だけの打ち合わせはNG

「打ち合わせメモ」「メール連絡」など証拠を残す形で追加工事の法的可否をチェックし、同意をもらうことがトラブルを減らす秘訣です。

4-3 段階的施工で見極めるリスク管理

フルリフォームと一言でいっても、全てを一度に改修する必要はありません。むしろ建蔽率オーバーやセットバック問題が絡む場合は、「小規模改修を先行して、法解釈や行政見解を確かめる」など段階的に進めるメリットが大きいです。このセクションでは、リスク分散を図りながら最終的にはほぼフルリノベに近い住まいを手に入れるアプローチを紹介します。

ポイント:

-

いきなり家の過半を解体するのではなく、「まずは部分リノベ」を行うことでどこまで確認申請不要で済むか確認するやり方を提案し、読者に“安全策”を提示。

-

法解釈が微妙な場合や、境界の確定が遅れている場合も、分割施工によってトラブルを回避する手法を説明。

-

住みながらリノベーションを段階的に行う事例を踏まえて、費用や工期の管理方法についても触れる。

小規模改修を先に行ってから段階的に広げるメリット

大掛かりな改修計画を一度に提出すると、行政から「これは増改築では?」と疑問を持たれるリスクが高まります。一方、小規模な範囲から始めるアプローチなら、以下の利点があります。

-

法的リスクを少しずつ検証

-

たとえばキッチン周りや水回りのみの更新であれば、外壁を触らずに済み、確認申請不要の範囲で計画が通りやすい。

-

その工事を進める過程で、行政側の反応やセットバック範囲に関する曖昧な点をクリアにしていけば、次のステップで想定外の減築要求に直面する可能性が下がります。

-

-

予算や生活への負担を分散できる

-

一気にフルリノベするよりも、資金を段階的に投入することで施主の経済的負担が緩和されることが多いです。

-

また、家族が住みながら工事を行う場合、1階を先に工事して2階で仮住まい、次は2階を改修する……という方法なら大掛かりな引越し不要で進行が可能です。

-

-

施主の希望が変わっても修正しやすい

-

リノベ計画の途中で「やっぱり間取りをもう少し大胆に変えたい」と感じても、段階的工事ならそれを反映しやすいというメリットがあります。

-

法的に問題が出るならそこでストップし、大幅解体や減築を回避したままリフォームを終える選択も取りやすくなります。

-

結果的に「段階的に拡大するか、ここでやめるか」を都度判断できるため、セットバックや建蔽率を巡るリスク管理の柔軟性が上がるのです。

法解釈や行政対応に誤りがあった場合のリスク分散

行政担当やリフォーム業者との事前打ち合わせで「それなら申請は不要でしょう」と言われたとしても、実は解体範囲が増えていたり、新たに用途変更と見なされる工事が含まれていたりして、後から「やはり確認申請が必要」という話になるケースがゼロではありません。段階的施工の姿勢なら、以下のようにリスクを低減できます。

-

第1期工事:内装や設備交換中心 → 申請不要で着工。

-

第2期工事:外壁や耐震補強を追加 → 実際の工事状況を見ながら行政や専門家に再確認。万が一、過半解体と判定されそうになれば計画を微調整して回避。

もし全体を一気にやろうとして後で申請が必要と判明した場合、計画変更が難しく、減築やセットバックの命令を回避できなくなるリスクが高いです。小出しであれば「ここまでにしておく」選択肢が残り、最悪の場合でも工事規模を見直す余地を確保できます。

住民のライフスタイル変化に応じて柔軟に計画修正する手法

一度に多額の費用をかけてフルリフォームするのではなく、家族構成の変化やライフステージを見極めながらリノベを拡張していくのは、結果的に「自宅を手放さず長く住む」方々にとって賢い選択です。

-

子どもが独立するタイミング

学生時代までは部屋数を確保しておき、卒業後に部屋を開放してリビングを拡張する方法も、段階的施工なら無理なく実現できます。 -

親との同居や介護を見据えたバリアフリー化

いきなり大規模なバリアフリー改修をすると、階段位置や床段差を全面的に変えねばならず、構造に触るリスクが高くなる。まずは1階の手すりや床材変更など部分的な改良から始め、将来必要なら2階部分も改修していく段取りが安全策です。 -

法改正の影響にも対応しやすい

将来的にさらに厳しいセットバック基準が導入されたり、建蔽率が見直される可能性があります。段階的施工を基本方針に据えておけば、もし法規が変わっても計画を微調整して適応しやすいという利点があります。

このように、「一度に全部やる」のではなく「ある程度の区切りをもって複数回に分ける」ことで、法的ハードルの高い建蔽率オーバー・セットバック問題を避けつつ、ライフスタイルの変遷に合わせた柔軟なリフォームが可能です。

総じて、ここでは「セットバック・建蔽率回避リフォーム」を成功させるための進め方を、調査・専門家選定・段階的施工という3つの視点から整理しました。やみくもにフルリノベへ走るのではなく、まずは敷地と建物のステータスを丁寧に把握し、リスクが疑われる場合は適切な専門家を選び、小規模改修からスタートしていく――このプロセスこそが、減築やセットバックによる面積減少を回避しながらも理想の住まいを実現する近道といえます。次の項では、こうしたリスク回避の手立てをさらに補強する「具体的なトラブル事例」とその対処法を探っていきましょう。

ここでは、建蔽率オーバーやセットバック問題が絡むフルリフォーム計画において、実際に生じやすいトラブル事例を取り上げます。想定外の増築扱いで確認申請が必要になってしまうケース、近隣との境界トラブルがこじれて工事がストップするケース、そしてリフォーム完了後に資産価値が下落してしまうケースなど、いずれも見過ごせないリスクをはらんでいます。こうした事態は、単に工事費の追加や工期の遅れだけでなく、最悪の場合には建物の減築命令や法的処分にまで及ぶことも。本章を通じて、どのように未然防止策を講じ、万が一発生した場合にどう対処すればよいのかを具体的に学んでいきましょう。

5.1 確認申請が必要と判定されてしまったケース

建蔽率オーバーやセットバック問題が懸念される住まいを「確認申請不要」の範囲でリフォームしようと計画していたにもかかわらず、工事が進んでみると想定外の大規模解体や増築扱いに転じてしまい、結果として確認申請を求められる――そんな事例は少なくありません。せっかく減築を回避しようとしていたのに、最終的には「やはり法の網をかいくぐれなかった」という苦い結末になることも。本節では、そこにどのような落とし穴があり、どう回避すればよかったのかを考察していきます。

このセクションが章の中で果たす役割:

-

改修工事を始めてから「大きく解体しすぎた」と後悔する典型的事例を紹介。

-

フルリフォーム寄りの範囲に踏み込みすぎると、いつ増改築扱いになるのか、その線引きの難しさを示す。

-

行政と事前に協議していなかったために「予想外」のリスクが表面化した状況を再確認し、解決策を学ぶ。

外装や構造への干渉が想定より大規模になった事例

ある築古住宅のリフォームで、「外壁を一部だけ張り替えて内部を刷新しよう」と施主が考えていたケースを想定してみましょう。当初の設計図では、構造体(主要柱や梁)は残す予定だったため、「確認申請は不要だろう」と楽観視していました。しかし実際に工事を進めると、外壁内部の下地材が予想以上に劣化しており、雨漏り痕が多数見つかる事態に。施工会社は「ここまで腐食しているなら、外壁をまるごと剥がして防水紙からやり直さないと意味がない」と判断し、結果的に建物の外周部の半数以上を取り替える規模に発展してしまったのです。

“想定外”の増築扱いへの発展

-

構造体の劣化が激しい場合、補修のために新たに梁や柱を入れ替えたり補強したりすると、それだけでも増改築に近い扱いを受ける可能性があります。

-

外壁全周を剥がすと、建築基準法上「大規模の模様替え」もしくは「過半解体」とみなされやすく、確認申請の対象となる恐れが大きいです。

この例は、当初の計画段階で、外壁の内側まで綿密に調査しきれていなかったことが原因といえます。老朽化が酷いほど、部分補修では済まない可能性が高いので、事前に耐久度をチェックし、外壁全張り替えに至るリスクを踏まえた計画が必要でした。もし解体の規模が“過半”を越えそうな時点で行政に相談していれば、ここまで大掛かりになる前に別の方法(カバー工法など)を検討できたかもしれません。

行政との事前協議不足が招く結果

フルリフォームはもちろん、部分リノベーションでも外壁や構造を大幅に変更する可能性があるなら、工事前に自治体の建築指導課へ「この程度であれば確認申請は不要か」を打診しておくのが鉄則です。大半の自治体は口頭レベルであっても相談に応じてくれます。しかし、このステップを怠って着工した結果、予想外の指摘を受ける事例も珍しくありません。

-

事前に“既存不適格建築”のステータスを把握していなかった

そもそも建蔽率オーバーの物件かどうか、施主が十分理解していないケースが多いのです。外壁を取るまでは問題が顕在化せず、いざ工事が始まって役所から「実測すると建蔽率110%ですよ」と言われて初めて驚くという具合です。 -

想定と異なる工法・建材の変更

「外壁を部分的に残しながら張り替える」計画だったはずが、施工業者が現場を見て「いっそ新しいサイディングを一枚全部貼り直したほうが早い」と判断し、施主も承諾してしまうと、工事完了後に行政から「これは増改築に近い」とみなされるリスクが高まります。

このように、当初の想定を上回る規模の工事に発展したのに、行政との協議が一度も行われないまま進行してしまうと、最終的には確認申請を遡って要求される可能性が大いにあります。法的には「違反建築状態」でのリフォームを指摘され、減築や是正を求められるパターンも起こりうるのです。

5.2 近隣との境界トラブルと仲裁のポイント

セットバックや建蔽率オーバーをめぐるリフォームでは、建物の外周部に手を加える計画になりがちです。その際に避けて通れないのが「敷地境界」と隣地との関係です。長年住んでいて境界を曖昧にしてきた場合や、登記情報と実測が異なる場合は、工事開始後に近隣からクレームが来ることもあります。ここでは、セットバック部分の取り扱いや、境界確定測量の不備が招く紛争事例、そして円滑な仲裁のために必要なコミュニケーション手法について取り上げます。

ポイント:

-

「建蔽率問題」をクリアしていても、隣地境界が不明確だと工事そのものが中断に追い込まれるリスクを説明。

-

セットバック範囲が道路か私道かによって状況が変わる事例を通じ、予防策を学ぶ。

-

スムーズな工事進行のために、事前の近隣説明や測量・境界確定がいかに重要かを再認識するきっかけを提供する。

セットバック範囲が隣地との境界線に影響する場合

都市部で狭小宅地が多いエリアでは、道路として認定されている幅が実際には狭く、建物が半ば道路にはみ出す形になっていることがあります。いわゆる「2項道路」などの扱いでは、将来の道路拡張計画に備えて一定のセットバックが義務付けられているわけですが、実際の境界線がどこか不明瞭なまま建物が建っているケースも珍しくありません。

-

ケース:自宅前の道路が私道か公道か分からない

もし私道であれば、隣地所有者との共有が絡むため、セットバックをどう確保するか協議が必要になります。工事の足場を設置するにも隣地の許可がいるかもしれません。 -

建物を1m後退させる義務が生じる可能性

フルリフォーム扱いになれば、現行法が要求する道路幅を満たすために建物を後退させろと行政から言われるリスクが高まります。結果として「敷地の一部が使えなくなる」だけでなく、隣地との位置関係が大きく変わり、隣家も不安を感じるかもしれません。

こうした問題を回避するには、事前に「道路と自宅の境界がどこか」を正確に測量し、自治体に確認する必要があります。隣地所有者とも協議し、境界標をセットしておけば、「工事開始後に隣が『うちの敷地にはみ出している』とクレーム」になる事態を減らせるでしょう。

境界確定測量の不徹底がもたらした紛争

トラブル事例の中には、半世紀以上前に建てられた住宅で「昔は隣地と暗黙の了解があったが、世代交代して状況が変わった」ケースも多く存在します。いざリフォームのために外周部をいじろうとしたら、隣家から「それはうちの敷地にかかっている」と強く抗議を受け、工事がストップしてしまうのです。

-

法的境界が曖昧

通常、境界確定測量を行い、境界杭やプレートを設置しておけば紛争を避けやすいのですが、昔の住宅は「なんとなくフェンスやブロック塀の位置」が境界と認識されているだけの場合があり、いざ測量するとまったく違う位置であったりします。 -

再測量にも隣地が協力してくれない

紛争になった後に測量を依頼しても、隣家が「勝手に測っても認めない」と拒否するケースがあります。特に敷地が入り組んだ都市部では一度こじれると解決に時間がかかり、リフォームの工期が大幅に延びてしまいます。

こうした事態を避けるには、「工事開始前の段階で近隣に説明し、必要があれば一緒に測量をする」という手間を惜しまないことが大切です。たとえ境界変更がなかったとしても「公的な測量図」を作成しておくと後々の売買や相続でもメリットが大きいですし、近隣関係を円満に保ちながらフルリフォームに近い改修を実施できるでしょう。

トラブルを回避するためのコミュニケーション

近隣とのトラブルを防ぐ上で、最も有効なのは**「丁寧な事前説明と配慮」**です。建蔽率オーバーやセットバック云々より先に、建物の外周に足場を組むだけでも迷惑だと思う隣人は多いもの。「こんな大規模工事が始まるなんて聞いていない」と不満を持たれてしまうと、境界問題に火がつくのも時間の問題となります。

-

着工前に挨拶まわり

リフォームの規模や予定工期、具体的にどこをどの程度触るのかを簡潔に説明する。「もしかしたら境界付近で工事するので、お手数ですがご理解いただきたい」と事前に伝えるだけで印象は変わります。 -

実測図や役所の見解を共有

「ここがうちの敷地ラインで、これ以上は侵食しません」という資料を隣人にも見せると安心感が増すでしょう。あわせて役所の担当者とも事前に協議済みだと伝えれば説得力が高まります。 -

境界に問題があれば中立機関を入れる

万一揉める恐れがあるなら、弁護士や行政書士などの専門家に早期段階で仲裁役を依頼するのが得策。お互いに感情的になる前に第三者が間に入り、法的根拠と現状を整理して落としどころを見つけるのが最終手段です。

結局、家は一度建ってしまうと移動が容易ではありません。セットバックしろと言われてもすぐに構造変更できないのと同様に、隣家との境界問題は遡って変更がききにくいのです。だからこそ、事前確認と誠意あるコミュニケーションが絶対に欠かせないのです。

5.3 リフォーム完了後の資産価値下落リスク

セットバックや建蔽率オーバーを伴う既存不適格建築物において、確認申請不要の範囲でリフォームを完了したとしても、「非公式な増改築」だと見なされると将来の売却や相続で資産価値が下がる可能性があります。また、建蔽率オーバーを放置したまま市場に出そうとしても、金融機関のローン審査で問題視されるケースがあるのです。ここでは、リフォーム後に“あれ、この家って結局違法建築状態では?”と疑われる事例と、そのリスクがどう資産価値に響くかを解説します。

ポイント:

-

「今すぐの居住性向上は果たせても、将来的な財産価値にダメージが及ぶ」落とし穴を示唆し、読者が慎重に計画を立てる必要性を伝える。

-

行政手続きやローン審査などの観点からも、建蔽率超過を解消していない住宅は扱いづらいことを理解してもらう。

-

“非公式な増改築”状態で売りに出された物件がどんな不利益を被りがちか、具体例を挙げて注意を促す。

“非公式な増改築”と見なされる恐れがあるケース

法的にグレーなリフォーム手法で外壁や構造を変更した結果、“法的には違反建築の疑い”がつきまとう物件になってしまうパターンがあります。例えば、外周部を実質的に広げているのに「見た目は一緒だからバレないだろう」という安易な考えで工事を行うなどが典型です。これが後々発覚すると以下の問題が生じます。

-

売却時に“要是正”扱い

不動産仲介会社が調査した際、登記や図面と現況に差があり、かつ明らかに増築を示す事実があれば「違反建築物では」と判断されます。結果、買主への説明義務も発生し、価格交渉で大幅にダウンを余儀なくされる可能性が高いです。 -

保険や融資の面で不利になる

火災保険や地震保険をかける際に“違反状態”とみなされると、割増保険料や加入拒否のリスクも考えられます。住宅ローンを組む際も「違法建築には融資できない」と銀行から言われるかもしれません。

そもそも、既存不適格建築物の改修にあたっては“これ以上、法規から逸脱しない”ことが前提です。もし工事後の状態が明らかに現行法からさらにかい離しているなら、本来なら確認申請が必要だった可能性が大ということ。後から“非公式な増改築”とレッテルを貼られてからではもう遅いのです。

建蔽率オーバーを放置していた場合の売却査定でのマイナス評価

建蔽率オーバーを承知の上で「外壁周りは触らず、内装だけリフォームしたから大丈夫」と思っていても、売却時には「この建物、そもそも現行基準に合っていませんよね?」と不動産業者から厳しく指摘されることが多いです。買主がローンを組む際にも、金融機関が建物評価を行い、「将来的に行政から是正命令が出るかもしれない住宅」としてリスク判断するので、融資条件が悪くなったり、購入自体が敬遠されがちです。

-

査定額が想定より数百万円単位で下がる

とりわけ都市部の狭小エリアで、建蔽率オーバーが大きい物件は流通市場での価値が低く見積もられやすいです。仮に内部が綺麗にリフォームされていても、「違法状態を解消できないなら買いたくない」という買主も多いため、結果的に競争力が低下します。 -

正規の建蔽率内へ減築が必要と査定される

不動産仲介側が「この家は売却前に減築しないと危ない」とアドバイスする例もあります。そうなるとせっかくのリフォーム内容が一部無駄になるばかりか、引き渡しまでの時間やコストもかさんでしまいます。

要するに、“今住むためには問題ない”という感覚で妥協したリフォームは、将来の資産価値を大きく損なうリスクと背中合わせなのです。

行政手続きとローン審査など金融機関の視点

リフォーム後の家を担保に融資を受けたい、あるいは相続時に円滑に手続きを行いたい場合も、建蔽率オーバーやセットバック未対応のままではスムーズにいかない可能性があります。行政手続きや金融機関審査の場面では、書類と現況の一致が重視されるからです。

-

登記内容の更新問題

リフォームで間取りが変わったり面積に差異が出たりしても、申請不要のまま工事を終えたなら登記情報を変更していない場合が大半。ところが、売却や相続時に登記と現況が食い違うと「不正確な登記」に該当するかもしれず、追加費用や煩雑な手続きが生じます。 -

金融機関の担保評価

違反状態の建物にはローンを出しづらいのが銀行の本音。特に大手金融機関や公的融資では「建蔽率や容積率の遵守」が融資審査の基本条件としているケースが多いです。違反疑いがある物件は担保評価が下がり、融資額が伸びにくかったり、金利面で不利になることも考えられます。 -

自治体の再調査が入る可能性

もしも苦情や通報があれば自治体が現場を調査し、「これは過半解体しているのでは?」などと疑問を呈することも。それにより是正命令や罰則が科される事態は少ないとはいえ、事後的に問題が発覚すれば、再度工事を強いられる可能性がゼロとはいえません。

このように、一見「申請不要」で済ませたリフォームが、後日別の角度から法的・金融的な問題を指摘されると、一気に“違法性をはらんだ建物”という扱いになりかねません。したがって、将来的な資産価値や手続きの円滑化を重視するのであれば、あえて必要以上に“抜け道”を探さないことが賢明といえるでしょう。

これらのトラブル事例はあくまでも代表例にすぎませんが、いずれも「事前準備不足」「計画変更時の法的検討不足」「近隣や金融機関とのコミュニケーション不足」という共通点があります。次項では、そんな落とし穴に陥らないために、将来を見据えたセットバック・建蔽率回避リフォームの考え方をさらに掘り下げていきましょう。

ここまで、セットバックや建蔽率オーバーを回避しながらフルリフォームに近い改修を実現するための法的・技術的な視点を解説してきました。しかし、住宅は家族構成やライフスタイル、さらには法制度の変化など、長期的に見れば多様な変化にさらされるものです。本章では「これから先も減築を避けつつ、家の安全性と快適性をどのように確保していくか」に焦点を当てます。家族構成が変わるタイミングや老朽化の進行、将来的な法改正への備えなど、長期の視点を意識したリフォーム計画の組み立て方を取り上げ、読者の皆さまが今後も安心して住まいをアップデートできるような考え方を提案します。

6.1 ライフステージの変化と住宅改修

人が同じ住宅に長く住む間には、子育て期や子どもの独立、二世帯化、さらには夫婦だけの老後など、ライフステージが何度も変化していきます。このセクションでは、それぞれのステージで必要になるリフォームの要点を概観しつつ、セットバックや建蔽率オーバーの問題を抱えたままでも、部屋数や動線を大きく改変せずに快適性を上げる工夫を考えます。加えて、「老朽化箇所の優先順位づけ」がいかに大切かを明示し、ポイントを押さえたプランニングの重要性を解説します。

家族構成の変化(子育て、独立、二世帯化など)と改装のタイミング

「この家にずっと住み続ける」と思っていた方でも、10年、20年と経つうちに家族構成は大きく変わります。お子様の成長や親との同居、新たな家族が増えるなど、そのたびに住宅の使い方は変化が求められます。しかし、大がかりなフルリフォームを行えば、増改築扱いになりかねず建築確認申請が必要になるばかりか、建蔽率やセットバックの問題が改めて浮上するリスクがあります。そこで、以下のような視点が必要です。

-

子育て期:

子ども部屋を広げたい、LDKを開放的にしたいなどの要望が出てきても、壁を取り払って大空間を作ると構造に影響が及び、増築扱いに近づく恐れがあります。そこで、可動式間仕切り可動式間仕切りを活用したり、収納力アップ収納力アップのために部分的に壁を作り替えるなど、小規模な変更で対応できるアイデアを検討するのがおすすめです。 -

お子様の独立:

子どもが巣立って夫婦2人になると、部屋数はそのままでも使われない部屋が増えてしまうことがあります。不要な部屋をつぶしてしまうと床面積が大きく変わるリスクもあるので、クローゼットや趣味スペースなどに転用クローゼットや趣味スペースなどに転用して、空間を余すことなく使いきる選択が賢明です。 -

二世帯化:

親と同居する際、2階をほぼ独立した生活空間に変えたいと思う方も多いでしょう。ところが階段や水回りを大幅に改造すると、二階床二階床や主要構造主要構造の半分以上を解体しかねず、確認申請が必要になるリスクが高まります。そこで、最小限の壁撤去最小限の壁撤去や設備の増設設備の増設にとどめて、大きく構造をいじらない範囲で改修を進める手法が有効です。

これらの各ステージにおいても、「外周部を触らない」「主要構造を過半以上に改変しない」という線引きを意識することで、リフォームが増改築扱いに発展するのを防ぎ、セットバックや建蔽率オーバーで減築を迫られる危険を回避できます。

部屋数を減らさずに機能を保つ工夫・老朽化箇所の優先順位づけ

家族構成や生活スタイルが変わるたびに大規模なリフォームを繰り返していると、当然費用はかさみますし、その都度「建物の構造にどこまで触れているか」で法的リスクも高まります。そこで大切なのが、今ある部屋を極力減らさずに、間仕切りや収納プランの工夫だけで柔軟に使い勝手を変えるという考え方です。

-

間仕切り工夫:

既存の壁をすべて撤去し大空間化すると、耐力壁を削り落としてしまう危険もあります。そこで“可動式パネル”を取り入れて部屋を仕切ったり、壁を撤去する代わりに開口部を拡大開口部を拡大して半個室化するなど、「全面解体でなくても広々感じる」方法を選ぶと、大幅な構造変更を回避しやすいのです。 -

老朽化箇所の優先順位:

毎回フルスケルトンにしてしまうと、建築確認申請の問題が再浮上しがちです。そのため、雨漏りしやすい屋根・バルコニー雨漏りしやすい屋根・バルコニーや配管・設備系の寿命配管・設備系の寿命など、危険度の高い部分から重点的に直し、外周部は最小限の修繕にとどめる計画が肝要です。そうすれば「気づいたら外壁を半分以上取っ替えていて申請が必要になった」などの事態を避けられるでしょう。 -

耐震・断熱アップデート:

老朽化と合わせて、耐震強度や断熱性能が不十分な箇所を少しずつ補強し、**“法改正や家族構成の変化に耐えうる家づくり”を目指すことも大事です。ただし構造補強に踏み込みすぎると増改築扱いになるため、接合金物の追加や部屋内側からの断熱など“外周を大々的に壊さない工法”**を意識しましょう。

このように、ライフステージの移り変わりに合わせて柔軟に部屋を使いこなしながら、老朽化による危険箇所を優先的に改修していくアプローチをとると、“建築確認申請が不要な範囲”での居住性向上が実現しやすくなります。

6.2 長期的なメンテナンス計画と改修履歴の管理

建蔽率やセットバック問題を抱える家であっても、定期的なメンテナンスや小規模な修繕を重ねることで、長期間安心して住み続けられます。このセクションでは、長期的な視点で「いつ、どの部分を修繕すべきか」を計画に落とし込み、改修履歴をしっかり蓄積する意義を解説します。こうした履歴が将来の売却・相続にもプラスに働くケースが多いことに触れ、読者が“脱フルリフォーム”でも満足度を高められる方法論を学べるようにします。

屋内外の劣化チェックを定期的に行う重要性

築年数が進む木造戸建てでは、雨漏りや白アリ被害、配管の老朽化など、思わぬところに問題が潜んでいます。これらを発見しようとすると、つい大規模な解体をしたくなるかもしれませんが、大掛かりな解体は確認申請リスクが上がるという点がネック。そこで、こまめな点検や小規模修繕を習慣化するのが得策です。

-

半年~1年ごとの簡易点検

屋根や外壁にヒビ・塗装の剥がれがないか、室内にカビや水染みが生じていないかをチェック。発見が早ければ部分補修で済むため、外壁を全面的に交換しなくてもOKになります。 -

5~10年ごとの専門家点検

家全体を施工業者や建築士に診てもらい、配管・配線・防水シートなどの寿命を推定。事前に要交換箇所がわかると、部分解体にとどめられる可能性が高まります。 -

点検結果の共有・蓄積

写真や図面にメンテナンスの内容を記録し、次回点検時に活かすことで、無駄な重複工事を防ぎ、過剰解体につながらないようコントロールしやすくなります。

特に、建蔽率オーバーの既存不適格物件では、一度外壁を全面解体すると“過半解体”と見なされる危険が常につきまとうため、“少しずつ補修を重ねていく”方が法的リスクを下げる有効な方法といえます。

リフォーム履歴の蓄積が将来の売却・相続・査定に与える影響

「この家は老朽化しているかもしれないから、将来売るときに不利」という不安を持つ方もいるでしょう。しかし、定期メンテナンスで記録を残しておけば、むしろ将来の売却や相続で物件の価値を証明しやすくなるというメリットがあります。

-

改修履歴=“安心の証明”

たとえば、「〇〇年に防水工事を実施し、△△年に耐震金物を追加。外壁の一部を何年に補修済み」という履歴があれば、買い手や金融機関に対して「きちんとメンテされている家です」とアピールできます。 -

リフォーム後の図面・写真が重要

確認申請不要の範囲だったとしても、業者の工事写真と簡単な図面を保管しておくと、後に状態を説明する際に信用度が上がります。たとえ建蔽率オーバーでも「違法に増築していません」と証明できれば、不動産評価の落ち込みを軽減できるでしょう。 -

相続時のトラブル回避

相続人同士で「建物の状態がわからない」「修繕履歴もない」という状況になると、売却時や住み替え時にトラブルが発生しがちです。履歴が整っていれば「いつ、何を直してきたか」が明確なので、スムーズな手続きと納得感を得られやすいです。

結局、“建蔽率オーバーやセットバック義務がある住宅”でも、地道なメンテナンスと履歴管理が、家そのものの価値を下支えしてくれるのです。特に、建築確認申請を回避しながら小規模改修を繰り返す場合は、一度にまとめた大工事ではなく段階的・計画的なアップデートを重視することになります。だからこそ、どのタイミングで何を交換したのかをしっかり記録し、長期的に住み継げる家へと育てあげる視点が欠かせません。

点検やクリーニングを組み合わせた費用最適化

長期的メンテナンスには費用がかかりますが、こまめな点検と掃除を実施することで、緊急の大規模改修(=大解体のリスク)を防げる点で結果的にお得です。

-

外壁や屋根の定期クリーニング

ホコリやコケ、排気ガスの汚れが蓄積すると、外壁材や屋根材の劣化を早める一因になります。定期的に清掃すれば、塗装の寿命が伸び、全面張り替えを避けられるでしょう。 -

設備交換のタイミングをずらす

キッチン・浴室など一度に全部をやり替えると改修規模が大きくなりかねません。あえて時期をずらし、計画的に交換を進めることで増改築扱いを回避しつつ、費用負担も平準化できます。 -

DIYとの併用

自分でできる簡易補修(雨樋の掃除、室内の目地補修など)はDIYで賄い、専門家が必要な耐震・防水工事とのバランスをとると、コストを抑えつつ必要な整備を行えます。ただし、耐震補強や構造に関わる部分は専門家の検証を受けることが望ましいです。

こうした小刻みなメンテナンスと補修を組み合わせると、**「一回の工事で外周を半分以上解体しない」**という法的リスク回避と、費用最適化の両方を同時に満たせる可能性が高まります。

6.3 「法改正の先」を読むリスクヘッジ

2025年の法改正以降も、建築基準法は防災や都市計画上の要請に応じて何度でも改正される可能性があります。現在はセーフでも、将来的にはより厳しいセットバック義務が課されるかもしれません。本セクションでは「フルリフォーム計画を持たずに小出しのリフォームを行う利点」「建蔽率オーバー物件でも将来を見すえて住環境を保ち続ける戦略」など、未来を見据えたリスクヘッジのあり方を紹介します。

今後も繰り返される可能性のある法改正への備え

都市部における老朽住宅対策や防災強化の潮流からすると、建蔽率オーバーの既存不適格住宅に対する規制がさらに強化される可能性は否めません。たとえば、今後新たな耐震基準や省エネ基準との紐付けが進めば、構造や断熱面を大きく変えなければ認可されない工事も増えるかもしれません。

-

大規模解体リフォームのハードル上昇

次の法改正で「一定以上の床面積・階数をリフォームする場合、断熱や耐震を一括クリアせよ」といった追加条件が入れば、半端なフルリフォームでは対応できず「結果的に減築しないといけない」ケースが増える懸念があります。 -

既存不適格住宅への救済措置縮小

現在は「既存不適格であっても、構造を大幅に変えない限りは改修可」といった制度が残っていますが、将来はその緩和措置が縮小される可能性も。従来ならセーフだった工事が申請対象になるかもしれません。

したがって、**“早めにフルリフォームしてしまえ”**という考えも一理ありますが、それにはセットバックや建蔽率超過のリスクが伴います。むしろ、小規模改修を段階的に実施して必要最低限の法改正対応を都度行う方が、加速する法規制の動きに柔軟に合わせられるといえます。

フルリフォーム計画を持たず、小出しにアップデートする利点

将来の家族構成や法改正を見越すと、「現時点で大規模解体をするフルリフォームをするのは危険では?」という考え方が出てきます。実際、一度フルリフォームに着手してしまうと、確認申請や減築命令などのリスクが格段に上がるため、次のような小出しのリフォーム戦略が注目されています。

-

“ステップバイステップ”の改修

まず水回りや内装の老朽部分を優先的に更新し、外周部は部分補修にとどめる。数年後に屋根やバルコニーを改修し、また数年後に耐震・断熱を補強する、というように段階的に行えば、いつでも法の動きを見ながら柔軟に対応できます。 -

ライフステージに合わせて随時変更

子どもの独立や親の介護など、人生の局面が変わるたびに必要な箇所だけを改修し、建物の根本構造には触れないように工夫すれば、確認申請不要の範囲で完結させやすいです。 -

リフォーム予算の分散

大きな工事を一度にやると多額の費用がかかりますが、小規模工事に分散すれば予算管理もしやすく、急な法改正が来ても対応の軌道修正がしやすいメリットがあります。

こうした小出しのアップデート方式であれば、**“建蔽率オーバーだが既存不適格として許容される範囲”**のまま改修を重ねることができ、突然の減築要請に追い込まれにくい構造を保ち続けられます。

「セットバック不要」かつ建蔽率超過にも対応できる住環境を未来にわたって保つ考え方

「将来にわたって建蔽率やセットバックの問題で悩みたくない」という願いを叶えるには、外周部を大きく変えずに、必要な性能や快適性を段階的に確保する発想が重要です。具体的なポイントは以下のとおりです。

-

(1) 外壁や柱・梁はなるべく現状維持

仮に外壁が痛んでいても、全面を剥がすのでなく部分補修やカバー工法で対応する。柱・梁の抜本的な入れ替えも回避し、接合金物や補強プレートによる補修にとどめる。 -

(2) 屋内側からの断熱・防音強化

断熱や防音性能を上げたい場合、外側を剥がさず、内側から断熱材や防音材を入れる手法が有効です。これなら大規模解体を避けられ、建築確認に絡むリスクが低いです。 -

(3) 性能向上に寄与する設備更新の積極活用

省エネエアコンやハイブリッド給湯器など、家の構造を変えずに導入できる設備は意外と多く、これらを使いこなせば法規制をクリアしながら住環境をアップグレード可能です。

最終的に、このような小規模改修を繰り返す住まい方こそが、**「減築やセットバックを強要される事態を防ぎながら、長く居住性能を保つ」**ための現実的アプローチといえるでしょう。次の章では、読者が実際に行動を起こす際に役立つQ&Aや、具体的な申請・相談の手順を解説する予定です。法改正の先まで見据えたリスクヘッジ思考を、ぜひ身につけていただきたいと思います。

ここでは、これまで解説してきた「建蔽率オーバーやセットバックの問題を回避しながらフルリフォームを行う」テーマについて、当サイトに日々寄せられる問い合わせなど具体的な疑問にお答えします。法制度の基礎知識や相談先の選択に加え、実際にリフォームを進めるときに注意したい点や、将来的に増築を考える場合のポイントなどを網羅。現在すぐにフルリフォームへ踏み切らなくても、将来のライフステージ変化や法改正に備えるためのロードマップを明確にする狙いがあります。こちらを読むことで「自宅のリフォーム計画をどう進めればベストか」をイメージしやすくなるよう、実践的なアドバイスを盛り込みました。

セットバック義務はどのタイミングで生じる?

建蔽率オーバーと並んで多くの相談が寄せられるのが「道路後退(セットバック)の義務」に関する疑問です。ここでは、どのような改修工事を行うときにセットバックが求められ、逆にどのような工事ならば義務が発生しないのかを整理します。また、既存不適格住宅が適法とみなされるケースとの違い、さらに建築確認申請との関係性を踏まえたうえで「申請不要で進める場合」の見極め方を解説します。

建築確認申請と改修内容の因果関係

セットバック義務が生じる大きな要因は「建築確認申請」にまで該当してしまうほどの改修範囲です。たとえば、二階床や柱・梁など主要構造部を大規模に解体してリフォームすると、法律上は「増改築」とみなされてしまいます。そこで確認申請手続きを行うと、現行の法規(道路後退を含む)を満たさなければならないため、以下のようなリスクが発生します。

-

敷地内の道路後退要請

接道している道路が4mに満たない「2項道路」などの場合、既存不適格であっても大規模改修のタイミングで「敷地の一部を後退させなければならない」という義務が発生します。結果として、家の部分を削る、あるいは外構ラインを下げるなど、居住スペースを狭める結果になりかねません。 -

容積率・建蔽率再審査

セットバックを行うと有効敷地面積が減り、結果的に建蔽率や容積率の算定時の基準値が下がる可能性があります。既に建蔽率オーバーの家なら、より厳しく減築を迫られるおそれも高まります。

つまり、建築確認申請が必要になるほどの大規模改修をしない限りは、現行法規の厳しい要求(セットバック含む)から逃れられる余地が生まれるわけです。そのため、本書でたびたび取り上げているように、主要構造の「半分以上」を触れずにリフォームすることが、セットバックを避ける近道となります。

既存不適格でも適法とみなされるケースとの違い

「既存不適格の家だから大丈夫。今までも法的に黙認されてきたんだから、これからも問題ないのでは?」という誤解も多いです。確かに、一度合法的に建てられた建物が後年に法改正で基準を満たさなくなった場合でも、“増改築扱いになる工事”をしなければ現状のまま適法扱いで居住できます。しかし、以下の点に注意が必要です。

-

“工事内容”次第で不適格扱いから外れる

小規模リフォームをするだけなら既存不適格のままでもOKですが、外周部や主要構造を半分以上交換すると、現行の建築基準に照らして適合法の再確認が求められます。その時点でセットバックなどの要求がフルに適用され、家の一部を削る必要が出てきます。 -

過去に同様の改修が行われていないか

既にリフォーム歴があり、法的にはギリギリセーフを続けているケースがあります。そこへさらに大きな改修を追加すると「トータルで見れば主要構造を半分以上改修している」とみなされ、最終段階でセットバック命令が下されることもあるのです。

結局のところ、“既存不適格を維持”し続けるならば、改修範囲を抑えるのが必須といえます。セットバック義務を回避したいなら、どこをいじれば確認申請対象になるのかを業者にしっかり確認し、主要構造部分の大々的な改修は避ける戦略を徹底するのがおすすめです。

7.2 建蔽率オーバーを解消するには本当に減築しかないのか?

建蔽率オーバーの住宅は減築しなければ現在の法規に合わない」と言われがちです。そこで、ここでは、増築扱いを避けるための小規模改修のポイントや、行政と協議の上で認められる“既存不適格としての緩和措置”について具体的に解説します。また、外構の工夫やエクステリアを見直すことで建蔽率問題を回避できる可能性がある点も取り上げ、「減築せずに現状を維持しながら性能向上を目指す」ためのヒントを学べるようにします。

増築扱いを避けるためにできる小規模改修のアイデア

建蔽率オーバーのままで大規模リフォームをすると、いまの敷地面積や延床面積が法的に合わず、「減築」して建ぺい率を適合させるよう求められるケースがあるのは事実です。しかし、あらゆる改修において“減築を余儀なくされる”わけではありません。

-

外周部をほぼ残すリフォーム

外壁や柱・梁など主要構造を取り替えずに、室内側の内壁を剥がしたり配管を更新する小規模改修を中心にすれば、建物全体の床面積は変わらないため「増改築」扱いになりにくいです。 -

耐震補強は室内側から

耐力壁や接合金物の追加であっても、壁を外側から全面剥がすのではなく、内装をめくって補強材を入れる方法なら、屋根や外壁を過半以上交換しなくても済みます。 -

必要最低限の間取り変更にとどめる

壁を取り除きすぎると構造変更の範囲が拡大します。最低限の壁撤去で導線を改善したり、可動式パネルや収納家具で空間を柔軟に区切る方法を活用すると、大幅な床面積変更を回避できます。

このように“全体をいじらず必要部分だけを更新”するリフォームを行うことで、建蔽率オーバーが原因で大幅な減築を迫られる危険を大きく減らせるのです。

行政と協議の上で“既存不適格”として認められる場合

一部の自治体や特定行政庁では、建蔽率オーバーでも既存不適格として一定の範囲内でリフォームを認める場合があります。具体的には、「増築には当たらないレベルの小規模改修に限定する」ことが前提となるケースが多いです。ここでは以下のポイントが重要です。

-

事前相談の徹底

自治体の建築指導課などへ事前に相談し、改修の内容を説明することで「これなら確認申請は不要」「それ以上は増築扱い」といったラインを明確にしてもらえます。 -

図面提出

改修前後の簡易図面や、既存の状態を示す資料を用意し、「これ以上は広げない(床面積を増やさない、外壁ラインを変えない)」などの約束を示すことで、既存不適格のまま改修を進める道が開かれる場合もあります。 -

部分補修の選択

根本的に外周を組み替えると増築扱いになりやすいため、腐食や雨漏りのひどい箇所だけを剥がして交換し、残りはカバー工法や上貼りで済ませるなど、“最小限の解体”を基本方針に据えることが望ましいです。

行政とのコミュニケーションをしっかり取れば、必ずしも減築をせずに住まいの快適性・安全性を高めるリフォームが許可されることもあります。要点は「面積を増やさない」「既存外周を大きく変えない」ことに尽きます。

エクステリアや外構の見直しで法的問題を回避するヒント

ときに、敷地の建蔽率を少しでも下げる手段として、エクステリア・外構部分の調整が有効な場合があります。庭や駐車場を再整備して敷地内に余白を確保できれば、理論上の建蔽率オーバーを若干緩和できる余地があるのです。ただし、自治体のルールや設計上の限界があるので、安易に「外構を壊して建蔽率をクリアする」というわけにはいきません。以下の点に注意しましょう。

-

“建物”部分に数えられるか否か

テラスやカーポート、サンルームなどは“建築物”とみなされるかどうかがポイントです。固定式の屋根や壁があれば建蔽率の算定に含まれる場合があるため、可動式のオーニングやパーゴラなど、建蔽率にカウントされにくい外構アイテムを選ぶ工夫が考えられます。 -

境界との絡み

塀やフェンスの形状によっては、セットバックの判断にも関わる問題になります。2項道路の内側に門柱や塀があって、道路後退のラインを圧迫しているケースでは、思わぬところで指摘される恐れもあるため、外構を見直す際には道路境界との位置関係をしっかり確認する必要があります。 -

減築代わりの選択肢

例えば古い物置など、建物面積に含まれている離れや納屋を撤去することで、メインの住居部分は減築せずとも建蔽率を再計算した際にクリアできるケースがあります。外構や付属建物を見直し、その分をメイン棟のリフォームに回せないかという発想も検討材料になるでしょう。

つまり、「減築しかない」と結論づける前に、外構や付属建物を再考してみると意外な打開策が見つかるかもしれません。建蔽率オーバーを抱えたままでも、こうしたアイデアと行政との協議を駆使すれば、フルリフォームに近い快適性を実現しながら削らずに済む可能性が高まります。

7.3 内装程度でも行政に相談が必要?

「内装リフォームを少し変えるだけなら、そもそも行政との関わりはないのでは?」という疑問に答えます。実際に、壁紙の貼り替えや床材の変更だけなら役所に申請する必要がないケースが大半です。しかし、リフォームの範囲が広がるにつれ「構造変更や用途変更に該当しないか」を慎重に見極める必要が出てきます。ここでは、相談不要で済む軽微な改修と“念のため事前相談しておくと安全”な改修の境目を具体例で示し、トラブル回避の心構えを解説します。

「一切相談なく進めてよいケース」と「念のための確認が必要なケース」

建築基準法では、内装仕上げの変更や設備の交換といった“模様替え”レベルの工事なら、基本的に確認申請の必要がありません。たとえば以下のケースは、通常は行政相談不要となります。

-

壁紙の貼り替え、床材の張り替え

構造に影響せず面積も変わらない。 -

キッチンや洗面台などの設備機器入れ替え

配管の位置がほぼ変わらなければ、増築扱いにはならない。 -

塗り壁やクロスの塗り替え

仕上げ材の種類を変える程度なら、躯体の解体には至らない。

一方で「念のため行政に一度相談しておくと良い」ケースとしては、次のような例が挙げられます。

-

間仕切り変更で部屋数を増減する

部屋の用途が大きく変わると、用途変更とみなされる恐れもあるため、注意が必要です。 -

床下地や天井裏を大規模に取り替える

二階床の下地ごとめくると“主要構造の半分以上”に絡む可能性があります。 -

設備機器を新たに増設する

例:2階に新たなバスルームを設けるなど。配管や防水、火災時の排煙経路などが変わり、法的な要件を満たすか確認すべき場合もあります。

このように、「どこまでが内装で、どこからが構造や用途変更か」の境目が曖昧な場合、事前に役所や専門家へ相談しておけば「実は増築扱いだった」という後からのトラブルを防げるでしょう。

役所担当者との事前ヒアリングの実際

よくある誤解として、「役所に相談すると余計に厳しく見られるからやめたほうがいい」という声が聞かれます。しかし実際には、事前相談に丁寧に対応してくれる自治体も多く、改修内容を正しく伝えれば「これは確認申請不要ですね」とお墨付きをもらえるケースもしばしばあります。

-

相談の準備

簡単な図面や写真、改修予定箇所を示す資料を用意しておくとスムーズです。 -

担当部署

建築指導課などが一般的ですが、自治体によって名称や窓口が異なることもあるため、まずは電話で問い合わせてみましょう。 -

ヒアリングでのポイント

「二階床は全撤去しない」「水回りの位置はほぼ変えない」といった事実を明確に伝えれば、確認申請が不要かどうかの大まかな線引きをしてもらえます。万一、役所が「これだと増築扱いに近い」と判断したら、修正案を検討する時間的猶予が生まれます。

結局、“後出し”で役所から違反を指摘されるより、最初に簡単な相談をしておくほうが安心なのです。セットバックや建蔽率オーバーを抱える物件なら尚更、法的リスクを回避するうえで、行政とのコミュニケーションは欠かせません。

7.4 将来、増築したい場合はどうする?

「今は建蔽率やセットバックの問題を避けたいから、小規模リフォームにとどめるけれど、将来的には増築して二世帯に住みたい」といった将来計画を持つ方も多いでしょう。ここでは、「現在は申請不要リフォームのままで進めつつ、将来的に増築したくなった場合の備え」をテーマに、ロードマップの立て方や“既存不適格住宅での増築”を実現する戦略を考察します。

「今はセットバック・建蔽率回避リフォームのみ」を行う際の注意

今すぐは増築しないとしても、将来増築が必要になったときにスムーズに計画を立ち上げられるよう、事前に以下の点を押さえておくと良いでしょう。

-

余裕ある耐力壁や基礎の確認

現段階で耐震補強を行うなら、将来増築を考慮して基礎の補強や接合金物を若干余力をもたせておくと、後で増築する際にも再工事が少なく済む場合があります。 -

配管・電気のアップグレード

住まいのどこかに将来水回りを増設するかもしれないなら、今の時点でメインの配管や電気容量をやや大きめにしておくと、今後の改修で“追加の大解体”を避けられます。 -

建物全体の面積バランス

今はフルリフォームしないにしても、外壁や屋根を一部改修する際に、面積の過半を解体しないよう留意しながら計画を進めることで、後に増築する際に改めて大規模申請が発生するのを回避できる可能性が高まります。

このように、「今はセットバック問題を回避したいが、将来は増築を検討したい」という方ほど、今回の改修でどこをどう直すかが将来計画に影響を及ぼすことを理解しておきましょう。

後々フルリフォームや増築を検討する際のロードマップ

もし10年後や15年後に家族構成が変わって「やはり増築が必要だ」という段階になったら、その時点で法制度や自治体のルールがさらに変わっているかもしれません。そこで、段階的なロードマップを作る手法が有効です。

-

ステップ1:現状改修 + 将来用の基礎工事

現在は主要構造を大幅に触れず、内部・設備のみ改修。耐震・断熱は内側から少し補強しておく。必要があれば基礎に余力を持たせる。 -

ステップ2:10年後のライフステージ変化に合わせた増設

二世帯化や子育ての終盤などで、どうしても床面積を増やしたいなら、このタイミングで初めて確認申請を視野に入れる。 -

ステップ3:改正法対応

新しい法規が施行されていたら、その時点でセットバックや建蔽率の再計算を行う。一部を減築せざるを得ないか、もしくは附属建物を解体することで建蔽率を調整するなど、柔軟に検討する。

こうしたステップを最初から想定しておけば、現在のリフォームで無駄な大解体や大工事を避け、将来に大きく構造を動かす際に費用も集中させることが可能です。無計画にフルリフォームしてしまうより、結果的に金銭的負担やセットバックリスクを最小化できるでしょう。

既存不適格住宅を改修しながら大規模改築に備える戦略

既存不適格住宅の場合、将来の増築が法的にクリアできるかどうかは、そのときの法制度と自治体の判断に左右されます。とはいえ、全く見通しが立たないわけでもありません。以下の戦略を踏まえておくと、リスクを軽減しながら住みやすい家を維持できます。

-

少しずつ合法の方向へ近づける

外周部や建蔽率の問題があるなら、離れや物置の撤去、外構の調整などを段階的に行い、少なくとも大幅にオーバーしている状態から緩和しておくことは可能です。 -

“減築”したくなるほどの劣化箇所を計画的に処理

もし老朽化が激しい増築部分があれば、そこだけ先行して撤去するのも一手です。意図せずに本体部分を過半以上解体するのはリスクですが、付属部分を廃しておくことで、メイン建物の建蔽率改善につながるかもしれません。 -

行政や専門家と連携

既存不適格をどう扱うか、将来増築は理論上可能かなどを専門家と十分に協議しておけば、いざ増築を計画する段階でバタバタせずに済みます。

このように、「今はどうしても減築は避けたいし、フルリフォームも申請したくない」「でも将来的にはもっと大きな家にしたい」というニーズを同時に抱える場合、今回の改修を過度に大規模化せず、必要最小限で抑える”**ことで将来の選択肢を広げるのが現実的なアプローチとなるのです。

最後のまとめでは、これまでの各項で詳しく解説してきた「建蔽率オーバーやセットバック回避を意識したフルリフォーム」の総復習を行い、これからフルリフォームを想定している方が明日からでも活用できる実践アクションを整理します。また、今後さらに法改正が進むことを踏まえて、どのようにリフォーム計画を持続的にアップデートしていけばよいのか、あるいはより専門的なノウハウを深掘りするにはどのような情報源やシリーズ刊行物があるのかをお伝えします。住宅を取り巻く社会の変化に対応しながら、現在の暮らしも、そして将来の暮らしも後悔なく守り抜きたい——そう考える方に向けて、「まず何から取りかかればいいのか」「どのようなタイミングで改修を検討すべきか」などの具体策を提案していきます。

8.1 ポイント総復習

ルリフォームによる確認申請を回避する手法や、建蔽率オーバー・セットバック問題を最小化する計画づくりの基本方針を再度まとめ、あわせて“既存の良さを活かすリフォーム”の魅力を振り返ります。全体にわたって紹介してきた考え方をここであらためて俯瞰しつつ、読者それぞれの家づくり計画にどう落とし込めばいいのかヒントを提示します。

フルリフォームによる確認申請を回避するメリット

「なぜ大規模なフルリフォームを避け、確認申請の必要がない改修手法が注目されているのか?」という問いは、今回の根幹テーマといえます。あらためて、そのメリットを押さえておきましょう。

-

セットバック義務を回避できる可能性が高まる

都市部の狭小地や既存不適格住宅では、フルリフォーム=大規模改修によって建築確認申請が必要になり、結果的に道路後退ラインの確保を強要されるリスクがあります。敷地形状によっては1m以上も建物を後退させる必要が出るケースがあり、住まいの面積が想定外に狭くなる恐れがあるのです。確認申請を避けられれば、現行法に基づくセットバック要求を回避でき、既存の床面積をそのまま維持しやすくなります。 -

建蔽率オーバーによる減築回避

同様に、既存不適格として見なされている物件では、現行基準と照らし合わせた際に建蔽率オーバーが表面化し、大幅な減築が不可避となる場合があります。しかし、外周部や主要構造に大掛かりに手を入れず、内部中心の改修にとどめれば、「既存不適格を維持したままリフォーム」できる可能性が残されるのです。 -

解体費や手続きコストの縮減

フルリフォームをすると、当然解体工事や申請手続き、構造計算などのコストも膨らみます。逆に申請不要の範囲にとどめれば、解体費や設計費を削減し、浮いた予算を高品質の素材や断熱・耐震強化に充てられるメリットがあります。

こうしたメリットがあるからこそ、ここでは「主要構造を過半以上解体しないリフォームプラン」を中心に解説してきました。むろん全ての住宅がこれで解決できるわけではありませんが、多くの都市部・狭小地の既存不適格住宅には大いに有効な方策といえます。

セットバックや建蔽率オーバーリスクを最小化する計画と施工の考え方

「フルリフォーム回避」というキーワードをより深く理解するために、計画立案から施工段階まで意識したいポイントを簡単に振り返ります。

-

外周部をできるだけ残す

外壁全面の取り替えや、二階床すべての解体などに踏み込むと申請対象になりかねないため、なるべく内装側から耐震・断熱を施す「室内補強」を中心とした計画を立てるのがおすすめです。 -

部分的な構造補強の重視

建物全体を一気に補強しようとすると過半解体に近づきがち。腐食が激しい土台や柱、あるいは水回り周辺のみ選択的に解体して補強する手法が、セットバック強要のリスクを減らします。 -

行政との事前協議

「ここまでなら確認申請不要」という境目は、自治体によって多少運用が異なる場合があります。早期に相談して、法解釈のズレや誤判断を防ぐ姿勢が大切です。 -

外構や付属建物の調整

建蔽率オーバーなら、離れや物置を処分することでメインの住居部分を減築せずとも法適合を保つ余地が生まれるかもしれません。セットバックラインも含め、敷地全体を俯瞰した計画が効果的です。

既存の良さを活かす“脱フル”リフォームの魅力

大規模リフォームを回避する手段として「半分以上を解体しない」ことを重視すると、一般的には「それで理想の住まいが実現できるのか?」という疑問が出てきます。しかし実際、多くのリノベーション成功例を見れば、以下のようなメリットがあります。

-

愛着や風合いを残せる

築古の木造住宅には、現代の新築では味わえない木材や構造の風合いがあることが多いです。無闇に全部取り替えるのではなく、良質な梁や柱を活かすリノベは、唯一無二の住空間を生み出します。 -

施主の負担が軽減

大工期・大予算のフルリフォームより工期が短く、住みながら段階的に施工しやすいため、仮住まいの費用も抑えられます。高齢者や子育て世代にとって、比較的ストレスの少ないリフォーム形態といえるでしょう。 -

将来増改築への柔軟性

現在、セットバック強要を避けて小規模改修にとどめる代わりに、将来的に家族構成や法改正の状況を見て、再度リフォーム計画を見直す戦略が取りやすくなります。一度に大きな決断をせず、住宅の状態を見守りながら段階的にアップデートする選択肢が生まれるのです。

総合すると、“脱フル”リフォームは、建蔽率やセットバックの法的リスクを回避するだけでなく、コストや施工期間、建物の味わいといった観点でも意義が大きいと言えます。

8.2 メッセージと実践アクション

これまで学んだ知識を踏まえ、読者が今すぐ取り組める行動指針を提示します。特に、「現状調査と専門家との相談」を始点とした段階的なステップアップ、そしてライフスタイルと法規の両面で後悔しないための視点を掘り下げ、具体的なアクションリストを示します。

まずは現状調査と専門家相談から始めること

「建蔽率オーバーかもしれない」「セットバックラインがギリギリの道に面している」という人ほど、まず取り組むべきは自宅の現状把握です。なかなか敷地境界や法規適合性を自力で判断するのは難しいため、以下のステップをおすすめします。

-

図面の確認

新築当時の図面や過去の増築時の図面があれば、正確に読み解いてみましょう。必要に応じて古い図面を行政書士や建築士に見せることで法的ステータスがわかります。 -

専門家への現地調査依頼

リフォーム会社や設計事務所、建築士などの専門家に現地を見てもらい、「ここまでなら確認申請不要でできる」「これ以上は法に触れる可能性がある」といった見通しを示してもらうと安心です。 -

役所や自治体への問い合わせ

「敷地が接している道路は2項道路か?」「セットバック義務があるか?」などは、役所に照会すると意外にすぐにわかるケースも多いです。書類を整える前に口頭で確認してみると良いでしょう。

無理をしない段階的ステップアップのすすめ

リフォームは通常、一度で全てを解決したい気持ちが強いものですが、もし建蔽率やセットバックリスクが高い物件なら、あえて段階的にリフォームを行うという選択が効果的です。

-

一次改修:内装や設備を中心

すぐにでも必要な水回り設備や内装を更新し、耐震・断熱も“内側から”手を入れられる範囲で最低限は強化する。 -

二次改修:老朽箇所の補修や部分的外装更新

いずれ屋根や外壁も補修の必要が出てくるため、その段階で再度確認申請の要否を吟味し、過半解体に至らない範囲を狙う。 -

将来の増築やフルリフォーム

ライフステージや法律が変わって、どうしても増床が必要になったら、その時点で初めて大規模改修を検討し、必要なら減築やセットバックを受け入れるか考える。

このように段階を区切ることで、一度に大きな法的リスクを負わずに、現行ルール内でできるだけの改修を積み重ね、住み心地を向上させていくアプローチが現実的といえるでしょう。

ライフスタイルと法規の両面で後悔しない選択を

最後に、読者にとって最も大事なのは「自分たちの暮らしを守りつつ、後から法的なトラブルに苦しまない家をつくること」です。具体的には以下のような思考回路が役立ちます。

-

家族の将来像を描く

お子さんの独立や親世代との同居など、10年後・20年後の家族構成をイメージしたうえで「今どこをリフォームすればメリットが大きいか」を判断します。 -

法規の変動を見越す

近い将来に都市計画が変わるエリアなら、セットバック要件がさらに厳しくなるかもしれません。自治体の都市計画課や建築指導課で今後の街づくり方針をチェックしておくと、先を見越した計画が立てやすくなります。 -

“完璧”を求めすぎない

建築基準法や自治体ルールは複雑で、完全に自分の理想通りにはいかない場合もあります。それでも、いまある建物の良さをどう引き出すか、住まい手のライフスタイルをどう充実させるかを軸に考えていけば、たとえフルリフォームでなくとも満足度の高い改修が可能です。

結果として「ちょうどいい塩梅」で法的にもうまく線を越えず、快適さも妥協しない家づくりが実現しやすくなるはずです。

8.3 その他のコンテンツ予定

今回取り上げきれなかった専門的なテーマや、改正法施行後の住宅リノベ市場の展望を簡単に紹介します。特に「狭小地や既存不適格の家をどう活かすか」という課題は一朝一夕では解消できませんが、日々、当サイトへはさまざまなご質問が寄せられております。今後さらにコンテンツをまとめていく予定です。ご期待ください。

今回扱わなかったテーマ(※①~④に該当する詳細テーマ)へ興味がある方へ

住宅リノベーションの現場は奥が深く、セットバックや建蔽率以外にも数多くの専門テーマが存在します。今回は「申請不要リフォーム」の視点を最優先に据えたため、省エネリフォーム補助金の詳しい取り方や狭小三階建の耐震強化など、詳細を割愛した分野もあります。もし以下のようなテーマに興味をお持ちの方は、当サイトへご相談をいただくかコンテンツをお待ちください。

-

狭小三階建て特有の構造解析・N値計算

-

申請のいらない具体的なフルリフォームの工法の紹介

-

省エネ補助金・耐震補助金の最新動向

-

長屋や共同住宅の区分所有リノベ対応

いずれも非常に専門性が高く、確認申請の要・不要に絡む論点も多々あります。引き続き、より深い解説を予定しておりますので、必要に応じてご一読いただければ幸いです。

より専門的な手法・施工事例は他のページで解説しています

今回はあくまで「減築やセットバックを強いられずにフルリフォームを実現する」ためのガイドラインという位置づけですが、それを突き詰めると非常に幅広い施工事例や技術解説が必要になります。たとえば、

-

確認申請不要で断熱×耐震を同時に実現

-

部分スケルトンで性能UP:確認申請不要事例

-

デザイン性と法適合を両立する外周改修のノウハウ

など、より実務的・具体的なノウハウを公開予定です。「自宅はこんな構造だけどどうすればいいの?」という疑問が残る方は、ぜひ併せて学んでみてください。

改正法施行後の住宅リノベ市場の動向予測

最後に、2025年4月施行の建築基準法改正が住宅リノベ市場に与える影響を簡単に展望しましょう。

-

“外周部を残す”リフォームが主流化

都市部の既存不適格住宅は数多く存在し、建蔽率オーバーやセットバック要件が厳格化すれば、いよいよ「フルリフォーム申請→減築」になるケースが増えるはずです。そのため、今回取り上げた部分解体や内装中心の改修が市場でますます注目されるでしょう。 -

検査・補助制度の拡充

改正法施行に合わせ、自治体によっては耐震補強や省エネ改修を同時に行う場合に補助金や減税措置を拡大する流れが予想されます。「申請不要リフォーム」でも補助を受けられるメニューが出てくるか注視すると良いでしょう。 -

段階的リノベ“分割戦略”

大工事ではなく、段階的に改修を行うスタイルが一般化すると、リフォーム業界も「フェーズごとに区切った提案」を活発に打ち出すと見られます。工務店や設計事務所の選び方、契約形態などが変化し、施主がより長期的な関係を結ぶ流れが強まるかもしれません。

このように、法改正の影響でリフォーム市場は大きく変わろうとしており、“申請を出すか出さないか”の判断がこれまで以上に重要になっていくといえます。今回ご紹介した情報を活かして、皆さまも建蔽率オーバー・セットバック問題に柔軟に対応できる住環境づくりを検討してみてください。

2025年建築基準法法改正に関する情報を網羅!

わかりにくい建築基準法改正後の対応も下記を読むことで理解が深まります。

確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?

法改正後のフルリフォームは申請が必須となります。しかし申請ができない方からの相談も数多く寄せられています。

戸建てフルリノベーション実績500棟を超える経験値、リフォームでの申請実績屈指の増改築comが申請をせずに性能向上を図る『3つのフルリフォーム』を例に徹底解説

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

■全国の性能向上リノベーション『ピックアップ事例』※プロの詳細解説付きレポート

< 著者プロフィール >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。

その後、代議士秘書を経て、代々家業となっている工務店(現在のハイウィル)に入社。 平日は棟梁の弟子として、週末は大工学校の生徒としての生活が始まる。 このとき棟梁の厳しい躾けのもと建築を一から叩き込まれることになる。 建築現場の施工管理に従事。また職人に対する躾もこのときに学ぶ。 主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。

幼い頃からの祖父の教えにあった 「住まいはお客様のためのものであり、我々の自己満足的な作品であってはならない。作品とはお客様の生き方に触れ、共感することで初めて形となる」 という教訓を礎に、家業である会社を一度離れ、独立を決意。 2003年5月フルリフォーム・リノベーション専業会社株式会社リブウェルを設立。代表取締役に就任。 旧耐震基準の建物の性能価値をローコストでバリューアップする提案に特化したサロン 「ドゥ・スタジオ」を練馬区にオープン。木造フルリフォーム事業を本格的させる。 旧態依然の不透明だらけの住宅産業に疑問を持ち、特に費用ウェイトの高い”ハコモノ”と呼ばれるキッチン・バスなど定価があるものをすべて分離して安い会社から自由に購入できる施主支給システムを日本で初めて提案。「住設・建材百貨店」にて販売を開始する。

2003年年に業界内に「施主支給」というキーワードを公開し一大センセーショナルを業界に巻き起こす。 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる性能向上リノベーションを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年設立時に推進していた戸建フルリフォーム事業、建材卸売事業のコア事業を家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。 株式会社リブウェルでは全国の中小建築会社へのwebマーケティング支援事業を本格化。 自身の創業したリブウェルを部下に譲りハイウィル1社に集中することを決意。250棟の性能向上リノベーションの営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級6以上」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造性能向上リノベーション経験の集大成として、日本初の木造性能向上リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。本社を日暮里へ移転。

2019年創業100周年、全国工務店向けのセミナー講師を務め、日本の住宅の耐震強化の普及活動を開始。

2020年「増改築com®」に全国から寄せられる相談に応えるべく、「増改築.com®」の全国展開の準備活動を開始。

【現在の活動状況】

ハイウィルでの木造フルリフォームの担当者として現場で汗を流しつつ、全国の技術優位の中小工務店との共生ネットワーク構築のため、全国を飛び回り技術優位の企業に対する協力体制の構築、支援に全力を注いでいる。

『増改築.com®』コンセプト

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)