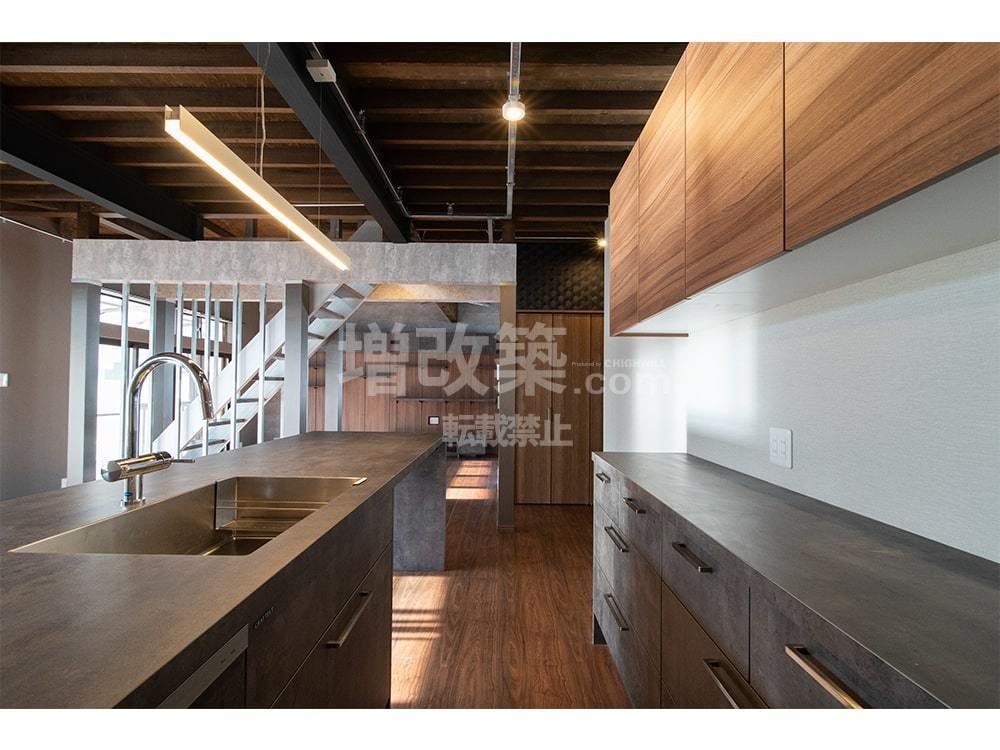

戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP >スケルトンリフォーム>内部ハーフスケルトンリフォームで耐震×断熱性能を強化

更新日:2026年2月11日

内部ハーフスケルトンリフォームで耐震×断熱性能を強化

- 内部ハーフスケルトンリフォームの新潮流

- ハーフスケルトンリフォームの計画づくり

- 耐震補強の実際:面材補強&柱頭柱脚金物の活用

- 断熱向上(断熱等級6)へのアプローチ

- 工事スケジュールとコスト管理

- 実例で解説:工程別のポイント

- まとめと次の展望

ここでは、フルスケルトンリフォームと比較しながら、なぜ「主要構造部の解体を2分の1未満」に抑える“内部ハーフスケルトン”という発想が注目されているのかを解説します。大規模な解体をせずに耐震・断熱性能を大幅に引き上げることは本当に可能なのか、建蔽率オーバー・セットバック問題を抱える物件でもどうやって法的リスクを回避できるのか――こうした疑問を入り口に、内部ハーフスケルトンがもたらす費用・工期・自由度のメリットと、その背景にある法的境界線の考え方を整理します。さらに、フルスケルトンでなくとも家全体の居住性を大きく変えられる工夫について、その基本概念をつかんでいただくのがここでの目的です。増改築.comでは過去都市部を中心に確認申請を含むリノベーションを数多く行ってきました。都市部では、確認申請をしてしまうと建蔽率オーバーになってしまい減築を余儀なくされてしまうケースが大変多いのが実情です。2025年以降のフルリフォームの新潮流として、確認申請をしないでフルリフォームがどこまでできるのか?弊社が考える最も増えると予想している工法の紹介です。

1-1 フルスケルトン vs. ハーフスケルトン:どこが違う?

ここでの概要:

-

フルリフォームとしての「フルスケルトン解体」と「ハーフスケルトン解体」の根本的な違い

-

過剰解体が招くコスト増や法的リスク

-

なぜ“2分の1未満”の解体ラインが重要なのか

-

フル解体に比べて工期・費用・リスクがどう変わるか

1-1.1 主要構造部を大きくいじらないメリット

「フルリフォームなら一度フルスケルトンにして、内外装や配管すべてを一新したほうが安心なのでは?」と考える施主は多いです。確かに、フルスケルトンにして骨組みに戻す工法は、一度大きく解体してしまうため、建物全体を新築同様に刷新しやすいというメリットがあります。しかしその一方で、フル解体は、既存の外観ラインまでいじるとなると、建築確認申請が必要になるリスクが高まります。

とくに、建蔽率オーバーやセットバックの問題を抱える木造住宅の場合、外周の形状を変えたり、主要構造部を過半にわたって撤去したりすると、改築判定を受ける恐れがあります。それが原因で大掛かりな減築を命じられたり、申請段階で想定外の手間やコストが増えたりするかもしれません。

ここで、フルスケルトン解体ほど大げさにせず、“内部”だけ申請に抵触しない必要最低限の解体を行う「ハーフスケルトン」方式を選べば、こうしたリスクを最小限に抑えつつ、何より合法的に耐震と断熱を大きく改善できます。主要構造体の対象となる二階床や階段など、家の基本構造を支える部分を残すことで、過度な撤去範囲を避けられるのです。これは解体に関わる費用や工期だけでなく、法的な手続き面でもメリットが生まれます。

1-1.2 なぜ「2分の1未満の解体」ラインがカギになるのか

建築基準法上、主要構造部(柱・梁・床・壁など)を“過半”にわたって撤去・交換すると「改築」とみなされる可能性が高まります。そこからさらに申請が必要になったり、建蔽率やセットバックに抵触して、減築を求められる恐れも出てきます。一方で、主要構造部の解体が2分の1未満に収まっていれば、法的に「改築扱い」とならないケースが多く、申請不要を狙いやすいのです。

施主の視点からすると、解体範囲を小さくすると本当に家がきれいに変わるのか不安になるかもしれません。しかし、必要な耐震補強と断熱材の施工さえ行えば、フルスケルトン並みに居住性を向上させることが可能なのです。ここで重要なのは、「どこを残して、どこを撤去するか」をあらかじめ戦略的に決めておくこと。そして、工事が始まってから撤去範囲が想定以上に広がらないよう、解体計画の段階でしっかりと線引きすることです。

私自身、これまで500棟を超えるリノベーションを手がけてきましたが、「あと少しここを壊したい」という誘惑は現場でしばしば起こります。じっくりと家の構造を見ていると、つい「あの柱も交換したい」「ここを抜けば広くなる」と思ってしまうからです。しかし、その少しの“延長線”で解体量が2分の1を超えてしまえば、改築判定を受けて建築確認が必要になるばかりか、減築義務まで発生し得るのです。こうした法的境界線が存在するということを施主・施工業者双方で理解しておけば、途中で“行きすぎた解体”を回避できるでしょう。

1-1.3 フル解体との比較で見えるコスト・工期・法的リスク

フルリフォームは、新築同様の内外装を得られる代わりに、解体費や工期がかさみます。また、確認申請の手続きや減築要請など、法的リスクも一挙に高まるのが現状です。場合によっては数百万円単位で追加費用が発生することもあるため、予算取りは念入りに行わなくてはなりません。

一方、ハーフスケルトンでは、外壁ラインや二階床・階段などを維持するため、解体に伴う廃材量も抑えられます。解体費だけで見ても大幅に差が出ますし、家の骨組み全体をむき出しにしないので、解体後に想定外の構造欠陥が発覚して工期が膨らむリスクもやや低めです(もちろん内部の状態次第ですが)。結果として、「解体しすぎない」という方針が、コストコントロールや追加リスク回避につながるのです。

さらに重要なのは、ハーフスケルトンでも耐震・断熱性能をしっかりと高められる点です。外周部の壁を全部壊さずとも、内壁の石膏ボードや床面を開いて、必要な補強材や断熱材を組み込めば、居住性は格段に上がります。まさに「大掛かりな解体なしで家を生まれ変わらせる新発想」。フルスケルトン解体ほどの劇的な大工事にはならなくても、結果として施主が求める“暮らしやすさ”と“法的安定”を両立できるのです。

1-2 申請不要と耐震・断熱性能向上は両立できるのか

ここでの概要:

-

大規模増改築とみなされない条件(階段や二階床を残す、外壁ラインを変えないなど)

-

外壁や屋根形状に手をつけずとも、耐震・断熱アップが実現できる仕組み

-

セットバック・建蔽率オーバーの建物であっても内部中心の改修でリスク回避

-

施主の要望をどのように工夫してプランに落とし込むか

-

コスト・住環境・法的安全のバランスをどう取るか

1-2.1 大規模増改築とみなされない条件を整理

「本当に改築扱いを回避できるの?」と疑問をもつ施主も少なくありません。そこでポイントになるのが、“過半解体”をしないこと、つまり柱や二階床、階段など主要構造部を半分以上取り替えないという条件です。二階床と階段を残すだけでも、解体量のかなりの部分をセーブできるため、改築のボーダーに引っかからなくなる可能性が大いに高まります。

また、外周ライン(外壁や基礎の形)を基本的に変更しないこともカギです。セットバックや建蔽率問題を抱える家では、建物の外形をいじると即座に法的問題が噴出しかねません。しかし、内部を重点的に改修するなら、外観上は大きく変わらないため、行政から減築を求められるリスクが低いのです。

1-2.2 セットバック・建蔽率オーバーの物件でも可能な理由

たとえば、道路幅の狭い都心部でセットバック義務があったり、建蔽率が現行基準を超過している既存不適格の家でも、「外観をほぼそのままに、内部だけ更新」すれば、建蔽率や容積率には抵触せずに済みます。外壁のラインを変える場合は一気に改築扱いとなり、役所との協議が必要ですが、壁の内側を断熱材で補強したり、床をめくって耐震金物を取り付けたりする程度なら、法的には“申請案件”として扱われにくいわけです。

施主としては「内装ばかり変えても、家が本当に強くなるのか?」と不安かもしれませんが、実際に内部からの耐震補強や断熱改修を行うだけで、上部構造評点1.5(耐震等級3相当)や断熱等級6レベルまで性能向上をさせることが可能ですし弊社でも数多く施工してまいりました。すなわち、家の中身を刷新するだけで、古くて弱い部分を補強し、冬も夏も快適な住まいへとアップグレード可能なのです。

1-2.3 施主の要望をどうプランに落とし込むか

ただし、内部をいじるといっても、「全部の間取りを抜本的に変えたい」「階段位置を移して大空間LDKにしたい」など、大胆な要望がある場合は改築ラインを超える恐れがあります。そこで大事なのは「何を優先し、どこは我慢するか」のメリハリです。

たとえば、キッチンの位置をやや変えたいだけなら、床や壁を部分的に解体して配管を通し直す程度で済みます。階段や二階床は手をつけずに温存すれば、改築判定を避けられるでしょう。逆に、吹き抜けや大きな勾配天井を作りたいなど、構造に大きく関わる提案は、解体量が増えがちです。そこを押し通すのであれば、申請や減築を受け入れる方向にプランを切り替えるしかありません。

施主が「外壁をいじらず、法的リスクも抑えたい」なら、設計段階でしっかりコミュニケーションを取り合い、どうすれば“過半解体”を回避できるかを業者と詰めることが大切です。結果的に、限られた解体範囲でも耐震・断熱は格段に上がり、内装の刷新効果で住空間も見違えるほど快適になるはずです。

1-2.4 本コンテンツのコンセプトと読者にとってのメリット

本コンテンツは、こうした“申請不要のまま、家を本格的に強く・快適にする”方法を詳しく解説するために、過去500棟以上の性能向上リノベーションを施工してきた立場で解説しております。ハーフスケルトン工法は、フルスケルトンに比べて住みながらリノベする難易度が下がるのも特徴です。大半の外壁や二階床が残れば、仮住まいをしなくて済むケースもあり、費用はもちろん心理的負担も軽減されます。

また、これからフルリノベを計画している人が「解体のしすぎは本当に必要なのか?」と冷静に考えるきっかけにもなるはずです。本質的に大事なのは、家族の安全と快適性を高めることであって、必ずしも全部を壊すことではありません。申請不要であっても、しっかりとした耐震診断や断熱設計を行えば、長く住める家を実現できます。このフレキシビリティこそが、ハーフスケルトン工法の最大の魅力と言えるでしょう。

1.3 “内部ハーフスケルトン工法”のポイント

ここでの概要:

-

なぜ二階床や階段を残すことで解体量を抑えられるのか

-

“柱・梁”は温存しながら面材や金物で補強する考え方

-

間取りを大きく変えなくても住まいの快適性が劇的に上がる理由

-

壁・床・天井に手を入れて断熱・設備を刷新する全体イメージ

1-3.1 二階床や階段を残す意義

「解体するなら二階床も取り払ってしまったほうが手っ取り早いのでは?」と思うかもしれませんが、そこにこそ“改築ライン”を超えない工夫があります。二階床や階段をそのまま残せば、建築基準法上の主要構造部を過度に撤去しないですみます。

また、フル解体をしないことで、解体費が抑えられ、工期が短くなりやすいのも魅力です。実際、私たちが手がけてきた数百棟のリノベ事例でも、「階段は踏板だけ取り替え、位置はそのまま」「二階床は部分的な補修でOK」としたほうが、トータルコストは百万程度で差が出ることが珍しくありません。

1-3.2 “柱・梁”をなるべく温存しつつ補強していく考え方

ハーフスケルトンの基本スタンスは、「既存の骨格を活かして強くする」ということです。これは筋かいや梁をまるごと交換するのではなく、面材や柱頭柱脚金物を追加して補強する“足し算”の発想に近いと言えます。もちろん、腐食や破損のある柱は取り替えが必要な場合もありますが、比較的健康な構造材なら撤去せず再利用することで、解体量も減らせますし、コスト面・法的面でも有利になります。

さらに、柱や梁の古材は趣ある表情をもっている場合も多く、仕上げデザインにも活かしやすいです。「古いけれど味わい深い家を、内部から再生する」――そんな価値観は、現代のリノベーション需要にマッチしています。

1-3.3 大きな間取り変更をせず、耐力・断熱を高める

ハーフスケルトン工法においては、間取りを大きくいじらないことが多いです。もちろん、多少の壁撤去や開口拡張は可能ですが、やりすぎると改築ラインを超えやすくなるからです。むしろ、既存の部屋数やレイアウトをある程度活かしながら、壁内部に耐力面材や断熱材を仕込むことで家の性能をアップさせるイメージとなります。

案外このほうが、施主にとっては費用対効果が高いです。大きな開口を作ろうとすると、それに伴う補強梁や基礎補強が必要になるなど、工事が膨大に。結果的にコストが跳ね上がり、申請が要るリスクも高まります。それよりは、間仕切り壁を活かしながら、効果的に面材耐力壁や断熱を整えるほうが、建物としての安定感も出て、計画を進めやすいでしょう。

1-3.4 壁・床・天井裏に手を入れて気密性・断熱性を高める

フルリフォームをしなくても、壁や床、天井裏の下地をめくれば、断熱材や気密シートを十分施工できます。既存の壁は、石膏ボードを剥がして内部に断熱材を追加し、気密テープや防湿シートで丁寧に処理すれば、断熱等級6相当の水準に近づくことも可能です。同時に配線・配管を新しいものに取り替えることで、水回りや電気系統も一新できます。

さらに、窓の位置は変えなくても断熱サッシに入れ替えたり、内窓を追加すれば室内の温熱環境は大きく改善します。こうした局所的な改修の組み合わせでも、住み心地は驚くほどアップするのです。

見た目だけでなく、家の寿命や性能が高まるのは大きな魅力です。内部ハーフスケルトンならではの“ちょうどいい”解体量こそが、本書全体を貫くテーマであると言えます。

以上のように、ここでは「なぜフル解体を避けることで法的リスクやコストを低減しつつ、耐震×断熱を同時に大きく引き上げられるのか」という点を、法令上の境界や工事内容の視点から解説しました。次章以降では、具体的な計画づくりや耐震・断熱の手法などを、より詳しく掘り下げていきます。

フルリフォームを考えていた方でも、内部ハーフスケルトン工法を知ることで、新たな道が開けるかもしれません。どうすれば解体量を半分以下に抑えられるのか、どんな施工手順や設計思想で家を強くできるのか――次に具体的に見ていきましょう。

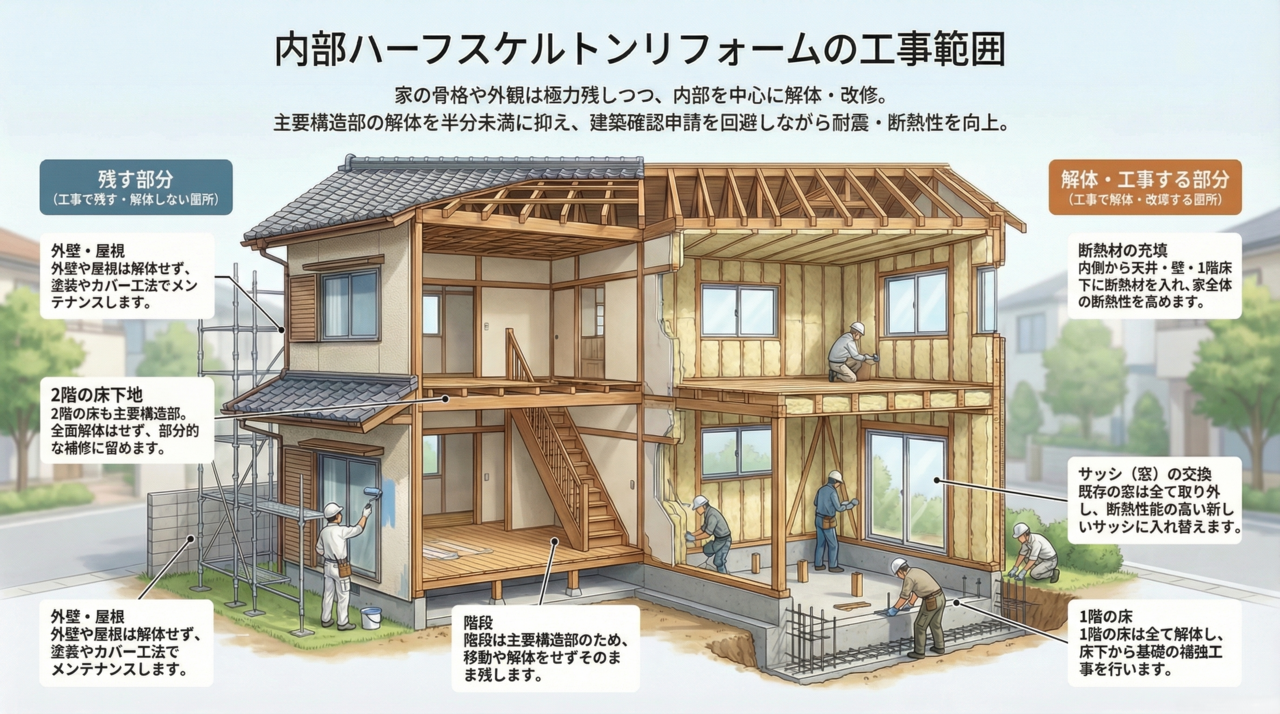

ここでは、「解体する箇所」と「残す箇所」をどのように見極めれば、確認申請不要を実現しつつ、耐震性能と断熱性能を大きく高められるのかを解説します。特に、主要構造部の解体を2分の1未満に抑えるための具体的な方法や、解体範囲をコントロールする際の優先順位、さらに施工後の耐震等級アップを狙うための構造計画のポイントに焦点を当てます。実際に工事に入った際に「ついでにここも壊してしまったら改築扱いになりそう…」といったリスクを事前に回避できるよう、図面や事前調査の重要性も含めてわかりやすくまとめました。計画づくりの段階で適切に解体エリアを定めておくことが、コスト・工期・法的リスクのすべてにおいて大きな差を生む鍵となるでしょう。

2-1 どこを解体し、どこを残すか?

ここでの概要:

-

解体範囲を設定する優先順位の考え方

-

サッシ位置の変更が外壁解体へ及ぼす影響

-

大きな開口や間取り変更をすると改築リスクが高まる理由

-

あえて「残す部分」を先に決めるメリット

-

二階床や階段を活かす際に注意すべき点

2-1.1 解体範囲の優先順位決め:水回り・断熱サッシ入れ替えを軸に

「いったいどこから壊すべきなのでしょうか?」という疑問は、施主の方にとって最初の大きなハードルかもしれません。実は、ハーフスケルトンリフォームでは“すべてを一斉に解体しない”ことが前提になります。そこで重要になるのが、優先順位の発想です。

第一に、水回りの改修をどうするか。キッチンや浴室、洗面台、トイレなどは、給排水管の更新が必要な場合が多く、周辺の床や壁をある程度解体するのが一般的です。ここをしっかりリニューアルしておくと、日常生活の利便性が大きく変わり、配管の老朽化リスクを低減できるため、将来のメンテナンスコストも下がりやすい。つまり、水回りは解体を集中させる候補として外せないポイントと言えます。

第二に、断熱サッシの入れ替えをどこまで行うかを検討します。窓の性能が変わるだけで室温の快適性は飛躍的に向上しますが、間取りが大幅に変わりサッシ位置を大幅に変えると、外壁を一部解体する必要が出てきます。もし窓を大きく広げたり、新規開口を設けたいとなると、主要構造部(柱や筋かい)を抜く恐れがあり、改築リスクが上がるので要注意です。カバー工法や内窓追加など、外壁の形状を崩さない選択肢をうまく活用すると、解体範囲を最低限に抑えられます。

そして第三に、配管・配線などの更新をまとめて行うかどうか。どうせ壁を開けるなら、老朽化した電気配線や給排水管を一新するチャンスです。これを怠ると、後から追加工事が必要になる場合があり、結果的に「もう少し解体しましょう」と工事範囲が広がってしまいがちです。あらかじめ「壁の裏で取り換えるべき設備はどれか」をリストアップし、解体と同時にやり切るのが賢い方法です。

2-1.2 “外壁解体へ影響するサッシ入れ替え位置”と“間取り変更”のバランス

施主の中には、「もっと広々としたLDKにしたい」「大きな窓から光を取り入れたい」という要望を持っている方も多いでしょう。しかし、大幅な開口拡大は、外壁や柱を大きくいじることにつながります。すると主要構造部の解体率が一気に上昇し、改築扱いになる恐れが強まるのです。もし外形を変えるほどの間取り変更を行えば、建蔽率オーバーやセットバック義務に抵触する場合もあります。

一方、間仕切り壁の移動や窓の位置変更を最小限に抑えつつ、内装や断熱材・サッシだけを大きくリニューアルする手法なら、外周ラインを維持して法的リスクを低減できます。大掛かりな“開口拡大”はグッとこらえて、部分的に開口拡大するなどでサッシ性能や内装材をバージョンアップするほうが、コストパフォーマンスも良いですし、確認申請なしで住まいの快適性を大きく引き上げることが可能です。

2-1.3 “残す部分”をあらかじめ決めておく戦略

解体計画を成功させるポイントとして、机上ベースで「ここは壊す」「ここは残す」を事前に線引きする姿勢が大切です。施主の側から言えば、気になる箇所を片っ端から解体してしまいたくなりますが、その結果、いつの間にか主要構造部の2分の1以上を撤去してしまうケースが少なくありません。

とりわけ、階段と二階床は解体範囲を一気に増やす要注意ポイントです。階段を移動したり、二階床をまるごとめくったりすると、構造体への干渉が増えて改築認定に踏み込みがち。そこで、踏板や手すりの交換・補修にとどめたり、二階床の補修を“部分解体”だけで済ませると、解体率が大きく下がります。

実務でよく提案しているのは、「最初の打ち合わせで解体しない箇所を厳密に決める」こと。その上で、やむを得ず追加解体が必要になるなら施主に即相談し、「主要構造部の過半」を越えないギリギリのラインを常に意識します。施主も工事担当も、同じ地図(図面)を見ながら話し合うことで、思わぬ拡大を防げるでしょう。

2-1.4 階段・二階床を温存するメリットと注意点

「階段・二階床はなるべく壊さない」。これが確認申請の条件を裏読みしたハーフスケルトンリフォームの基本的な考え方ですが、もちろん良いことばかりではありません。もし階段の位置自体を変えたいという要望が強ければ、解体量は増えますし、構造補強が必要になるケースもあり、結果的に増改築扱いに近づくリスクが高まります。

ただ、階段・二階床を残すメリットはとても大きいのも事実です。たとえば、

-

法的リスク回避:主要構造部の解体率を抑えることで、改築判定を受けにくい。

-

コスト削減:大きな床面の解体・廃材処分費用を省ける。

-

工期短縮:二階床をそのまま活かすことで、1階と2階を同時施工できる範囲が増え、施主が住みながら工事を進められる可能性も上がる。

注意点としては、二階床の状態が悪い場合は、一部の根太や床板を補修したり、天井裏から梁を補強したりする工程が追加になるデメリットもあります。すべてをめくらない分、職人は狭い天井裏や床下で作業することが増え、工夫が求められます。しかし、そこが“解体しすぎない”というメリットとトレードオフになる部分でもあり、熟練したリフォーム業者に任せれば問題は最小限に抑えられます。

2-2 申請不要の境界線:主要構造部を2分の1未満に抑える

ここでの概要:

-

建築基準法上の“改築”判定を回避する仕組み

-

具体的にどの部位が主要構造部に当たるか

-

解体面積や部位を数える際のポイント

-

事前に図面を作成し、行政や設計士へ相談すると安心なケースも

-

外周ラインを変えずに“内部中心”で大幅改修が可能になる理屈

2-2.1 法令上の“改築”判定を避けるための仕組み

木造住宅の大規模リノベは、法律上「改築」に該当するかどうかが最大の焦点になります。改築扱いとなると建築確認申請が必要になり、さらに既存不適格が疑われる物件では、建蔽率やセットバックによって減築を迫られるリスクも出てくるのです。

改築認定を回避するには、「主要構造部を過半にわたり撤去・交換しない」というルールを守ること。主要構造部とは、柱・梁・床・壁・屋根など建物の骨格部分を指します。2分の1以上に手をつけると改築判定されやすいのですが、逆に言えば2分の1未満に抑えれば、確認申請なしでも大幅な改修ができる可能性が高いのです。

2-2.2 解体面積・部位を正確に把握する重要性

ただし、「主要構造部の2分の1未満」といっても、現場ではどのように面積や本数をカウントするのかが問題になります。梁や柱などの本数を具体的に割り出し、どこまで外せば“半分を超える”のかを数値化するには、初期段階での図面作成が欠かせません。設計士が既存図面に基づいて構造体の本数や面積を割り出し、“ここまでは撤去OK、ここから先は撤去NG” と明確に線を引きしておくと、現場での判断がブレにくくなります。

実際の工事に入ると、どうしても「あるはずの柱がなかった、ここに配管を通したいから、もう少し梁を切りましょう」などの追加提案が出てきます。そこで一線を越えないようにするには、施工前から各部位の解体限度を余裕を見てあらかじめ定めておくことが鍵です。施工業者と施主の間で、この“2分の1ルール”をしっかり共有しておかないと、工事途中で改築ラインを超えてしまうトラブルが起きやすくなります。

2-2.3 外観ラインをいじらない計画づくりで減築リスクも回避

外壁や屋根の形を変えなければ、建蔽率オーバーやセットバック問題に触れる可能性は低くなります。もちろん、外壁材を貼り替えたり、屋根を軽くするリフォームはできますが、基礎の範囲や軒先のラインを変えないようにすれば、減築要請はまず出ないでしょう。

内部ハーフスケルトンリフォームは、そもそも外周ラインを大きく変更する手法ではありません。あくまで“中身を徹底的に入れ替える・補強する”発想が中心です。これにより、法的リスクの大半を事前に回避できるので、施主が「狭くなるのはイヤだ」という不安を抱えずにリノベを進められるのです。古い住宅でも、内壁をめくって断熱材を入れ、柱や梁を補強すれば耐震等級を大きくアップさせられます。

2-3 構造計画のポイントは2階LDK、1階居室、浴室のゾーニング

ここでの概要:

-

なぜ1階を居室・浴室中心にし、2階にLDKを持ってくると耐震補強がしやすいのか

-

1階に多くの耐力壁を確保するメリット

-

床下や天井裏から部分基礎補強や金物設置が可能になる利点

-

二階床を全部めくらずに施工する工夫

-

ねじれ対策や経年劣化への対応方法

2-3.1 耐震補強の中心は1階

「なぜ2階ではなく、1階にリビングを置かないの?」と質問されることがあります。実際、近年は1階にLDKを配置して庭との一体感を楽しむレイアウトも人気ですが、耐震の観点から見ると、1階に広いLDKを作る=耐力壁の少ない大空間になる ことが多くなります。大きな開口部や吹き抜けを設けると、壁が足りずに耐震等級が落ちるリスクがあるのです。

このため、都市部の狭小地などでは、2階をLDKにして1階を個室や浴室中心にすると、耐力壁を多く配置しやすくなります。また、1階床を解体して部分基礎補強をすれば、地震時の揺れに強い土台づくりが可能です。1階が強固になれば、上部構造の評点も高くなり、住宅全体の耐震等級を上げやすいというわけです。様々なライフスタイルがあり1階にLDKでといったお考えももちろん尊重しますが、あくまで建物の耐震改修的な視点でのお話です。

2-3.2 1階床は解体しやすい:部分基礎補強・床断熱も同時に

ハーフスケルトンリフォームでも、1階床はわりと解体しやすい部位です。大がかりに外周を壊す必要がなく、床下から基礎にアクセスできるため、配管や断熱の更新がスムーズ。また、古い木造住宅では無筋基礎が多いのですが、耐力壁直下にだけ部分的に基礎を増し打ちする手法で耐震性能を高めることができます。これは解体量を最小化する工夫のひとつです。

同時に床断熱を施工すれば、1階特有の底冷え問題も解消され、冬場の光熱費節約につながります。「床断熱と基礎補強」をセットで行うのは、解体と再施工を一度で済ませる効率的なやり方です。こうした設計上の“合わせ技”をまとめて計画しておけば、追加工事が出にくく、法的にも“部分解体”の範囲内で収まりやすいでしょう。

2-3.3 2階床の歪みは1階の天井裏から補強

二階床の歪みを直す際、すべてを撤去してしまうと解体量が一気に増えます。しかし、1階天井をめくって上から梁や根太を補強したり、接合金物を取り付けたりすれば、二階床を大きく壊さずに対処できるケースがあります。これは500棟以上の性能向上リノベを経験してきた私の工法のひとつで、二階床を“上から”ではなく“下から”補強する発想です。

具体的には、1階天井裏へアクセスし、梁の横に添え木を入れてビス留めしたり、専用の補強金物で柱や梁の接合部を固めたりします。天井裏空間が比較的広い家なら、そこに補強用の合板を張る“水平構面”の強化策をとることも可能です。これにより、二階床のきしみやたわみを軽減し、全体の耐震性を高めつつ、法的に大きな解体扱いにはなりません。

加えて、天井裏で断熱材の敷き込みや気密処理も行いやすいという副次的なメリットがあります。すべての家で同じように行えるわけではありませんが、狭小地やセットバック物件など外周を壊しにくい状況では、こうした「階層をまたいだ補強」が大いに役立ちます。

以上、ハーフスケルトンリフォームの計画段階で重要となる「解体範囲の見極め方」と「主要構造部2分の1未満に抑えるための境界線」、そして実際にどうゾーニングすれば耐震等級を上げやすいかの考え方をお伝えしました。施主の希望と法的制限を両立させるには、解体範囲を計画的にコントロールすることが要となります。ここをしっかり押さえておけば、次以降で解説する耐震補強や断熱向上の実際の施工工程にもスムーズに移れるはずです。住みながらリフォームができるかどうかも、解体計画しだいで大きく変わります。ぜひこの段階でリスクとメリットを丁寧に見極めながら、理想とする“内部ハーフスケルトンリフォーム”への道筋を固めてみてください。

ここでは、内部ハーフスケルトン工法において要となる耐震補強の具体策を掘り下げます。リフォーム工事で主要構造部を大規模に触らないようにしながら、どうすれば建物全体の耐震等級を高められるのか。N値算定による壁量計画と柱頭柱脚金物の役割、そしてノボパンなどの面材耐力壁を活用するメリットを中心に解説します。さらに、二階床や階段を解体しすぎずに評点1.5(耐震等級3相当)を狙う構造設計のポイントについても詳しく紹介。建蔽率オーバーやセットバックなど外周部をいじりにくい制約があっても、内部の構造補強だけで高い耐震性能を実現できるノウハウが満載です。

3-1 N値算定をベースとした壁量・金物計画

ここでの概要:

-

N値算定(引き抜き)とは何か、壁量バランスの重要性

-

「ただ壁を増やす」だけでは不十分な理由

-

面材か筋かいか、あるいはハイブリッドかを計画段階で検討

-

壁倍率・耐震等級との関係

-

柱頭柱脚金物の役割

3-1.1 耐震設計の基本:N値算定(引き抜き)とは何か

「壁量ってどうやって決めるの?」と疑問に思われる方もいるかもしれません。リフォームでも新築でも、耐震設計を考えるうえで欠かせないのが“N値算定”です。これは、木造住宅にかかる地震力を計算し、柱が引き抜かれる力(引き抜き力)に対してどれだけ耐えられるかを数値化する方法。簡単に言えば、家中の壁や金物を配置したときに、各接合部がどの程度まで引き抜き力に耐えられるのかをバランス良く確認するための指標と言えます。

壁量バランスを考える際には、単純に壁を増やせばいいという話ではありません。むしろ、壁が偏って配置されると一方に大きな負荷がかかり、建物が“ねじれる”ように揺れる可能性があります。特に、都心の狭小地などでは、一部が駐車場や土間になっていて壁を置きづらいケースもあるため、耐震等級を確保するには接合部の引き抜き強度をしっかり計算しなければなりません。

また、単純に“壁を増やしすぎる”と開口(ドアや窓)を圧迫してしまい、使い勝手が悪くなることもあります。N値算定は、このような複雑な兼ね合いをバランス良く整理するツール。内部ハーフスケルトンリフォームで主要構造部を大幅に変えずに耐震等級3を狙いたいなら、なおさら事前の算定が重要になってきます。

3-1.2 「ただ壁を増やす」だけでは不充分な場合も

耐震性能を上げようとして「あちこちに壁を設ければいいんじゃない?」と考える施主もいますが、実際にはそれだけでは上手くいきません。理由の一つは、“壁の配置バランス”です。四隅にほどよく耐力壁を設け、床や梁としっかり接合することで家全体の揺れを分散できるのですが、たとえば1階の一部だけに壁を増やしすぎて他の面がスカスカだったりすると、地震時の変形量に偏りが出てしまいます。

また、壁を増やすほど解体量が増えるケースも考えられます。内部ハーフスケルトン工法では、改築判定を回避するために、主要構造部を2分の1未満に抑える必要がありますから、筋かいや面材を入れる際も“既存を活かしながら、どこに新たな壁を追加するか”を計画段階で綿密に検討しなければなりません。これが雑になってしまうと解体範囲をコントロールできず、建蔽率オーバーやセットバック問題が浮上してくる可能性があるのです。

3-1.3 「面材」か「筋かい」か、あるいはハイブリッドか

耐震壁には大きく分けて“筋かい”を用いる方法と、“合板などの面材”を貼る方法があります。それぞれに長所短所があり、実務では“筋かい+金物”の組み合わせで対応するケースも珍しくありません。ただ、リフォームの場合は新築と異なり、既存の柱や梁に合わせて施工しなければならず、筋かいだけでは納まりにくい場面も多いです。

私自身が経験上感じるのは、面材耐力壁(ノボパンや構造用合板など)を使ったほうが、解体箇所を最小限に抑えやすいことが多いということ。筋かいは柱や梁の間に斜材を入れるためにある程度のスペースが必要で、場合によっては壁面に穴を開ける作業が増えてしまいます。一方、面材なら大きな板を既存の壁面に貼り付ける形が中心なので、柱や梁を抜かずに“足し算”の補強を行いやすいわけです。

3-1.4 壁倍率の考え方と耐震等級の関係

壁倍率とは、壁1枚あたりがどれだけ耐力を持っているかを示す数値。合板で壁倍率が2.0〜2.5、ノボパンで2.5~4.3あれば、筋かいに匹敵、または超えるする強度を発揮できるケースがあるため、特定の箇所に計画的に面材を貼るだけで大幅に耐震性能を向上させられます。これを各階層にバランス良く配置していくと、耐震等級2(評点1.0以上)や3(評点1.5以上)を十分目指すことが可能です。無理な間取り計画を立ててしまうと、一部の壁に耐力が集中してノボパン両面張りに加え筋交いをダブルで入れるなんてことにもなります。

リフォーム時にここまで本格的に耐震計画をするのは珍しいかもしれませんが、建物を本当に長持ちさせるには壁倍率の検討は不可欠。しかも“主要構造部の過半数解体”は避けるというハードルがありますから、数少ない施工可能エリアに的確に壁や金物を配置する“戦略的アプローチ”が求められます。普段からN値算定を行い改修をしている手慣れた施工会社でないと大変難しい作業になります。新築とは全く違う世界になりテクニックが要求されます。実際に施工現場で測量してN値算定を行うのは手間がかかりますが、終わってみれば施主も「これほど耐震等級が上がるならやって良かった」と納得してくれるケースがほとんどです。

3-1.5 “引き抜き金物”で柱頭柱脚をしっかり固定

どれだけ面材を増やしても、柱と梁、柱と土台の接合部が弱ければ地震で柱が“引き抜かれる”ように飛び出してしまいます。壁倍率の高い箇所へは引き抜きの力も強くなるため金物配置の計画も不可欠です。そこで重要になるのが「柱頭柱脚金物(引き抜き金物)」です。これは、柱の上下(土台と梁)を専用の金具とボルトでしっかり固定するもので、地震時の引き抜き力を抑える効果が非常に高い。

リフォームの場合、梁の下側から掘り込みをしたり、床板を開けて土台や基礎と柱を結ぶ部材を後施工したりする工事が発生します。大掛かりな補修に見えますが、壁や床を完全に撤去しなくても取り付け可能なタイプの金物も出てきています。ハーフスケルトンリフォームなら、部分的に壁を剥がして梁や柱の接合部だけ露出させれば施工できますから、解体範囲を必要最低限に抑えつつしっかり補強できるのです。

3-2 面材耐力壁(ノボパン等)で既存構造を強化

ここでの概要:

-

壁を開いて面材を貼る具体的な施工工程

-

ノボパンや構造用合板の特徴と釘ピッチ管理

-

筋かいではなく“足し算”型の面材補強の利点

-

間取り変更を減らして解体量を最小化

-

古い無筋基礎への部分補強も同時に行いやすい

3-2.1 部分的に壁を開き、面材を貼る工程

「壁の中身を見たら空洞だった」「筋かいが1本しか入っていなかった」「図面の位置と違う位置に筋交いが入っている」「筋交いの向きが逆」など、築古住宅にはよくある光景です。そんな状態でも、面材耐力壁を追加すれば耐震性を格段に上げることが可能。施工の流れとしては、

-

既存の壁仕上げ(石膏ボードなど)を撤去

-

柱や梁、土台の位置を確認

-

そこにノボパンや構造用合板を貼り付け

-

釘ピッチを守りながら、柱・梁・土台にしっかり固定

という形になります。ここで気をつけたいのは、“床勝ち工法”や“真壁おさまり”など、もともとの木造の納まり方によって最適な施工法が異なること。ノボパンには公的機関から認定された壁倍率があり、必要な釘の種類や打ち込みピッチも細かく規定されています。これを守らないと、せっかくの面材補強が十分な耐力を発揮できません。新築でもノボパンを使用するのが通例になっていますが、改修では釘ピッチが設置位置とロケーションによって変わります。新築しかやっていない大工ですと知らないことがほとんどですので注意が必要です。

また、新築と違いリフォームでは既存の柱ピッチや梁のレベルが一定ではない場合が多いです。ほんの数ミリ単位で寸法が違うことも普通。その“ずれ”を現場で吸収しながら合板を貼るため、大工の技術が問われる工程と言えるでしょう。

3-2.2 ノボパンは床勝ち工法や真壁おさまりなどロケーションで壁倍率と釘ピッチが変わる

ノボパンは、リフォームで面材耐力壁を作る際によく使われる素材の一つ。合板に比べて寸法の誤差吸収がしやすい反面、“どの工法で貼るか”によって壁倍率や釘ピッチの指定が細かく変わります。

-

床勝ち工法:床レベルの上に面材を立ち上げる形なのか、それとも土台に面材をかませているのか

-

真壁おさまり:真壁とは和室のつくりを指しますがここでの意味は、入隅部など柱間で耐力壁が交錯する際に1方が負ける現象があります。このようなときには壁倍率も下がります。釘打ちのピッチも変わりますので熟練を要します。

こうした細やかな調整を怠ると、壁倍率を正しく発揮できません。耐震リフォームの目的は地震対策なので、釘ピッチを通常よりも密にして強度アップを図ることもあります。そのぶん施工コストは上がりますが、安心感と引き替えと考えれば妥当でしょう。何より、筋かいを追加するよりも解体量を抑えやすいのが面材補強の魅力です。

3-2.3 柱を抜かず“足し算”で補強するメリット

ハーフスケルトンリフォームでは、主要構造部を半分以上抜かないようにするのが大前提です。大きな柱を取り去って広いLDKを作るプランは魅力的かもしれませんが、それをやると改築判定のリスクが急増し、建蔽率オーバー物件なら減築を迫られる危険も出てきます。

そこで、“足し算”のアプローチが非常に有効。つまり、既存の構造体はできるだけ温存し、そこに面材を貼り足し、金物を加えていくわけです。多少は壁が増えることになりますが、結果的に柱や梁を抜かないので法的リスクが低減し、工期やコストの安定化にもつながります。しかも、意外と生活動線に大きな支障が出ないことも多く、見た目を変えたい部分は仕上げのデザインで対応できます。

柱を抜いて広い空間にするのがリノベーションの醍醐味、と考える方は多いかもしれません。しかし、内部ハーフスケルトンリフォームでは、それを最小限に抑える代わりに、違う方向からのアプローチで性能とデザインを両立させるのです。

3-2.4 古い無筋基礎でも部分基礎補強で対応可能

築数十年の木造住宅では、無筋基礎(鉄筋が入っていないコンクリート基礎)をよく見かけます。こうした基礎を丸ごとやり直すのは、ほぼフルリフォームと同じで、改築扱いを避けるのが難しくなります。ただ、ハーフスケルトン工法と組み合わせることで、必要な部分だけ基礎を増し打ちし、新設のアンカーボルトを打ち込む手法をとれます。これなら、外周部を全部解体しなくても、耐力壁直下の足元だけ補強すれば済むので、主要構造部の解体率を抑えられるメリットが大きいです。

たとえば、強度が足りない柱下だけ小さく掘って、コンクリートを打設し、金物で柱を固定するといった方法があります。無筋基礎丸ごとの打ち替えは回避しつつ、大幅な地震対策を実現できるわけです。施工範囲を狭く抑えられるので、工期も短く、費用負担も最小限で済むという利点も見逃せません。

3-3 二階床・階段を残しつつ上部構造評点1.5を狙う

ここでの概要:

-

二階床の解体を抑えて改築扱いを回避

-

必要箇所だけ床パネルを増し張り、金物を追加する方法

-

階段位置を変えずに「見た目」と「性能」を両立

-

二階床の荷重を1階補強で受け止め、上部構造評点1.5(耐震等級3相当)を確実に目指す

-

コストや法的リスクとのバランス感覚が大切

3-3.1 二階床を全撤去せず“増改築扱い”を回避

「二階床にも歪みや劣化があるけど、すべてめくるのはちょっと…」。そんなお悩みを抱える施主は少なくありません。フルスケルトンなら二階床も全面解体して下地から貼り直しという選択肢がありますが、そうなると主要構造部の解体率が一気に上がり、改築認定される可能性は大きく高まります。

そこでおすすめなのが、必要な部分だけ解体し、既存の梁や根太を補強する方法です。たとえば歪みが大きい箇所だけ床板をめくって根太を取り替える、あるいは天井裏から梁を補強して床を平らに近づけるといった形で対応できます。最初から全部めくりたい衝動に駆られるかもしれませんが、それをグッとこらえて“過半解体”に踏み込まない工夫をすれば、法的リスクの面で大きな安心につながるでしょう。

3-3.2 必要箇所だけ床パネル・金物を追加できる

二階床をすべて壊さなくても、部分的に床パネルを追加し、接合部には金物を取り付ける形で強度を高めることが可能です。たとえば、

-

床の一部を開けて梁や根太を露出

-

必要があれば梁の横に補強材を取り付ける

-

床合板を増し張りし、釘ピッチを管理しながら固定

-

柱や梁との接合部に金物を追加

という流れで、床全体の水平剛性が大きく改善します。こうした部分補強は、職人の腕が求められる面もありますが、耐震等級の向上に確かな効果がありますし、二階床の解体率を大幅に抑えられるのが最大の利点です。

3-3.3 階段の踏板や手すりだけ交換して工事を最小限に

「階段のデザインを刷新したい」「老朽化してきしむのが不安」という要望は多いものの、階段位置を大幅に変えるのは改築リスクが急増します。なぜなら、階段を移動すると上下階の間取りが変わり、床や壁を大幅に解体する必要が出てくるからです。一方、踏板や手すりだけを交換するなら、柱や梁を抜かずに済むことがほとんど。ここでも“足し算的補強”の発想は生きてきます。

たとえば、踏板を厚みのある無垢材に交換し、手すりをハンドレール付きのデザインにするだけでも、見た目の印象はかなり洗練されます。滑り止め加工や安全性アップの機能をプラスして、古い階段を現代の基準に近づけることもできます。こうして階段位置はそのままに、必要最小限の解体でアップグレードする手法を選べば、全体の解体率を低く抑えながらリフォームの満足度を高められるのです。

3-3.4 見た目や使い勝手は大幅アップ

内部ハーフスケルトンリフォームで柱や二階床を残すと、どうしても「構造は補強できても、見た目や使い勝手があまり変わらないのでは?」と心配されがちです。しかし、実際は内装材・設備・配管の全面交換と組み合わせることで、家の内部は劇的に生まれ変わります。特に、壁・床・天井裏に手を入れる機会を利用して断熱改修と配線一新を行えば、電気コンセントや照明計画も最新のライフスタイルに合うよう再配置できます。

さらに、階段の踏板交換や内装デザインのリニューアルによって、住まいの雰囲気ががらりと変わります。間取りそのものは大きく変えなくても、耐震・断熱性能とデザイン性を同時に高める余地は十分にあります。大型家具の配置や動線計画をしっかり検討すれば、新築同様の快適性を得られるのがこの工法の醍醐味と言えるでしょう。

3-3.5 全体剛性を確保し耐震等級3相当を目指す構造計画が肝

内部ハーフスケルトンリフォームの最終ゴールは、“過度な解体なしで耐震等級3を目指す”ことにあります。そのためには、1階補強と2階床の補強を連動させて、家全体の揺れに対応できる剛性を確保する計画が不可欠です。

たとえば、1階の壁量バランスで支えきれない荷重や揺れは、2階床に分散させる必要があります。その2階床を面材や金物で固めておけば、余計な横揺れを最小限に抑えられる。逆に2階の床が弱いと、1階だけ補強しても“上部構造”の評点が伸びず、耐震等級2止まりになってしまうケースも。

セットバックや建蔽率オーバーに悩む物件でも、外周ラインをいじらない内部補強によって上部構造評点1.5(耐震等級3相当)まで引き上げる事例は実際にあります。500棟以上の実績から感じるのは、「フルスケルトンにしなくても、細部を丁寧に補強すれば十分に安全・快適な住まいになる」ということ。大掛かりな解体を避けるぶん、法的リスクやコストを減らしながら、“手が届く最高水準”の耐震等級を狙うのが、ハーフスケルトンリフォームの醍醐味と言えるでしょう。

ここでは、内部ハーフスケルトンリフォームを活用しながら、いかに断熱性能を大幅に高めるかを解説します。特に外観ラインを変えにくいセットバックや建蔽率オーバーの物件でも、壁や天井裏、床下など“内側”から効率よく断熱材や気密シートを施工し、断熱等級6を目指すポイントが満載です。窓サッシの交換やダクトレス換気システムを取り入れることで、さらにエネルギー効率を上げられます。フルスケルトンほど解体はしないけれど、壁や床、天井といった内装をしっかりリニューアルすることで、寒暖差や結露を大きく改善できるのがこの工法の強みです。

4.1 内断熱&気密シートで室内環境を劇的改善

ここでの概要:

-

外周面の内壁をめくって断熱材を追加し、気密処理を徹底する手法

-

ハーフスケルトンリフォームなら内壁下地にアクセスしやすい

-

気密テープやコンセント防露カバーで隙間風や結露を抑制

-

施工精度で体感温度が大きく変わる

-

天井・床断熱と組み合わせて大幅省エネ化が可能

4.1.1 外周面の内壁に断熱材を追加し、気密処理を徹底する手法

「家の中にいるのに、すきま風が入って寒い……。結露まで起こってしまう」。多くの築古住宅では、そんな悩みが尽きないものです。そこで注目されるのが、内断熱+気密シートによる断熱改修。外壁を大幅に解体しなくても、部屋側(内壁側)をめくるだけで柱や間柱が露出するので、そこに断熱材を入れ込んで気密処理を施すことができます。

ハーフスケルトン工法の場合、すでに壁の仕上げ材(石膏ボードなど)を相当部分めくっていますから、断熱材を敷き込むスペースが比較的確保しやすい。外周部にせっせと断熱材を差し込み、さらに気密シート(ポリエチレンフィルムなど)を連続させる形で貼っていくのです。柱と柱の間に断熱材を充填したうえで、シートを貼ることで空気の流れをブロックし、熱損失を大きく抑えられます。

さらに、内部ハーフスケルトンなので二階床や階段といった“主要構造部”を半分以上は解体しません。必要最低限の解体で壁内に手を入れる形ですから、法的にも建築確認申請が不要なケースが多いわけです。こうして、外観ラインを変えなくても家の内部はしっかり断熱できるため、狭小地やセットバックが絡む物件でも、快適性を格段に高められます。

4.1.2 気密テープ・シート・コンセント防露カバーで隙間風や結露を抑制

「断熱材を入れさえすれば暖かくなるんじゃないの?」と施主が思うこともあるでしょう。けれども、実は気密がセットになっていないと、断熱材の効果を十分に発揮できません。どんなに高性能な断熱材を使っても、壁の隙間やコンセント周り、配管貫通部などから冷気が入り込むと、体感温度は期待ほど上がらないのです。

そこで大事なのが気密テープや防露カバーというアイテム。コンセントやスイッチの裏側には“防露カバー”を取り付け、配管が通る部分には専用の断熱パッキンをかませたり、気密テープで留めたりします。ちょっとしたテープ処理を手間だと思うかもしれませんが、これをやるかやらないかで結露の発生率がまるで違います。

施工精度の良し悪しは、職人がどれほど断熱・気密工事に慣れているかで決まる部分が大きいです。実は大工さんのキャリアが長くても、気密施工に詳しくない方も少なくありません。そこで、断熱専門の施工チームや熟練の大工がタッグを組むと、見えないところでの仕事が格段にレベルアップします。「普通のリフォームだから気密はそこそこ」という妥協をせず、内部ハーフスケルトンの機会を活かして徹底的に抑える隙間はすべて抑える、そんな意識が重要です。

4.1.3 ハーフスケルトンなら外周面の内壁は剥離可能、断熱改修が完璧

壁や天井裏に手を入れるのは正直面倒な印象もあるかもしれません。しかし、内部ハーフスケルトン解体を選んだ時点で、床や壁の仕上げ材はかなり剥がす方向ですから、“せっかく内側を開けるなら断熱もしっかりやろう”という意識になりやすいのです。

たとえば、2階床や階段は残しつつ、外周部の内壁だけは大胆に剥がして下地材を露出させる。そうすれば、「ここに断熱材を入れる」「ここは気密テープを貼る」といった作業が非常にやりやすくなります。結果として、外壁全体を大掛かりに解体しなくても、壁の内側から断熱性能を高めることが可能です。

しかも、法的には「主要構造部を2分の1未満に抑える」というラインを確保していれば改築扱いを回避できます。外装ラインはそのままなので、建蔽率やセットバックの問題にも触れない。つまり、内部ハーフスケルトンを選ぶことで、断熱改修の機会を最小限のリスクで得られるわけです。

4.1.4 内壁をめくるだけで断熱等級6も射程に

近年の省エネ基準では断熱等級6や7といった高い目標が掲げられています。新築であれば、外断熱工法や分厚い断熱材を使うことで比較的容易に達成できるかもしれません。一方、リフォームで既存住宅を断熱等級6相当まで持っていくのは、簡単な作業ではありません。しかし、内部ハーフスケルトンリフォームを上手く組み合わせることで、壁・床・天井の内側に断熱材を入れ込み、気密シートで覆えば、かなりの高断熱化が実現可能です。

「ここまでできるなんて知らなかった」という施主も多く、実際にリフォーム後の住み心地を比べると、冬の暖かさや夏の涼しさが驚くほど変わります。しかも、外壁ラインや屋根形状を変えないので、申請不要の範囲内に収まることが多いのが大きな強み。もちろん、断熱材の種類(グラスウール、セルロースファイバー、ウレタンフォームなど)や厚み、気密テープの施工品質など、細かい点をきちんと管理する必要がありますが、そこをクリアすれば長寿命化と省エネの二重メリットを得られるでしょう。

4.1.5 天井・床断熱と合わせて大幅省エネ化

内壁断熱だけでは足りない部分があれば、天井裏や床下を合わせて断熱補強するのがおすすめです。1階床下からの冷気、2階天井裏からの放熱などをカバーすれば、家全体の省エネ性能が飛躍的に向上します。特に、床断熱をやる場合は1階の床をめくる必要が出てきますが、内部ハーフスケルトン解体ではこれもあらかじめ視野に入れやすいです。床下点検口を増設しておけば、将来的な配管メンテナンスもスムーズになります。

そもそも断熱リフォームは「どこを優先して改修するか?」が大きなポイントです。外周部の壁や窓を最優先にし、天井や床をサブ的に考えるのか、それとも天井と床を同時にがっつり行うのか。それらの計画を法的リスク(解体率)と予算のバランスで決めると良いでしょう。いずれにしても、ハーフスケルトン解体ならある程度内側を開けるため、断熱材の追加と気密シートの施工が比較的やりやすいというメリットがあります。

4.2 天井裏・床下への断熱材敷き込み

ここでの概要:

-

屋根全面をめくらない天井裏断熱の施工法

-

2階天井を剥離しても法的には主要構造部扱いになりにくい

-

点検口や小屋裏からセルロースファイバーを吹き込む方法

-

床下断熱と合わせた全体の断熱計画

-

ダクトレスタイプの換気で高気密化のデメリットを最小化

4.2.1 屋根全面をめくらずに天井裏へ充填する施工法

「夏は2階がとにかく暑い。冬は結露が出て困る……」という悩みは、実は屋根面や小屋裏の断熱性が低いせいかもしれません。フルリフォームなら外壁を全部剥がして外断熱を施すことも選択肢ですが、それだと解体率が大きくなり、申請不要の範囲を超えてしまう恐れがあります。しかし、内部ハーフスケルトン解体なら、“天井裏から断熱材を充填”する方法が可能です。

具体的には、

-

2階の天井仕上げ材をある程度めくる(または点検口を設ける)

-

小屋裏空間にアクセスできるようにする

-

セルロースファイバーやグラスウールなどを天井面に吹き込む、または敷き詰める

-

天井を解体する場合は気密シートが張れますのでしっかり覆って、屋根裏との空気の侵入を防ぐ

という流れです。これなら屋根の形状そのものは変えませんし、外壁ラインにも手を付けないので、法的には“主要構造部の解体”に当たらない場合がほとんど。外観をいじらずに2階の居住性を大きく変えられるため、セットバックや建蔽率の問題を抱える住宅でも取り入れやすいわけです。

4.2.2 2階天井は剥離解体しても申請はいらない

ここで押さえておきたいのは、2階天井は主要構造部に該当しないという点です。木造の主要構造部とは、梁・柱・壁・床・屋根などを指しますが、天井仕上げはそれらを支える構造要素ではありません。したがって、2階の天井を全部めくっても、法的には“改築”扱いにはなりません。

そのため、ハーフスケルトンリフォームであっても、2階の天井断熱には比較的自由に手を入れられます。もちろん梁や小屋組まで撤去してしまえば話は別ですが、基本的に“仕上げ材まで”の剥離なら法的リスクは小さいと考えられます。これを活かして、屋根の外形ラインはそのまま、しかし天井裏には十分な断熱材を仕込めるという絶好のチャンスになるわけです。

4.2.3 小屋裏や点検口から吹き込み断熱を行う手法

天井断熱では、板状のグラスウールやロックウールを敷き詰めるだけでなく、セルロースファイバーをブローイングする(吹き込み式で隙間なく充填する)という方法もよく採用されます。セルロースファイバーは新聞紙をリサイクルした断熱材で、細かなすき間にも入り込んで高い気密性を確保できるのが特徴です。

施工手順としては、天井裏へ断熱タイプの点検口を設け、専用の機械でホースを伸ばし、繊維状の断熱材をふわっと吹き込む形。これにより、複雑な梁の間や配管まわりにも断熱材を行き渡らせやすいのがメリットです。内部ハーフスケルトンなら天井の仕上げが無くなっている箇所も多いので、吹き込みの準備がスムーズに進みます。屋根全面を剥がす必要もないため、改築リスクも抑えられます。

4.2.4 “外壁や主要構造”ではない部分の改修は自由度が高い

何度も解説してきましたが、主要構造部と認定されるのは基本的に梁や柱、床、壁、屋根などの骨組み要素です。天井の仕上げや床のフローリングは、構造の補助的な要素であるケースが多く、改築判定の対象になりません。それがメリットです。つまり、天井裏や床下という“構造以外の隙間”を狙って断熱材を入れること自体は、法的ハードルが高くないのです。

もちろん、状況によっては躯体の梁に補修が必要だったり、床組をある程度剥がしたりすることがあるかもしれません。そこでも2分の1未満という解体率をきちんと守りながら進めれば、確認申請不要の範囲に留められます。結果として、外見上はあまり変わらないのに、屋内の断熱性能は大幅にアップという“裏ワザ”的リフォームが可能になるわけです。

4.2.5 断熱強化と合わせて考える換気計画(リフォームではダクトレスタイプ1択)

高断熱化すると気密性が増すため、換気計画が非常に重要になります。新築ならダクトを張り巡らせた24時間換気システムを導入できますが、リフォームの場合は既存構造との兼ね合いでダクトを通すルートが限られます。そこで近年注目を集めているのが”ダクトレスタイプ”の熱交換換気ユニット。これは壁付けや窓上部など、比較的狭いスペースに穴を開けるだけで設置できるため、フルスケルトンほど大掛かりな配管工事は必要ありません。

具体的には、壁面にパイプサイズの穴をあけ、ユニットを外気と室内に接続するだけで、吸気と排気を交互に切り替えながら熱交換を行って室温を安定させます。これなら、せっかく断熱・気密を強化した家であっても、空気がよどまず、健康的な室内環境を保ちやすいというわけです。

4.3 窓サッシ交換と換気システムでエネルギー効率アップ

ここでの概要:

-

外観ラインを変えずに窓を断熱サッシ化する手法

-

開口部変更を最小化すれば増改築リスクも低減

-

ダクトレス熱交換型換気でさらに気密をキープ

-

床下タイプや屋根裏タイプの大規模換気はリフォームで難しいが、壁付け型なら導入しやすい

-

サッシ断熱+断熱改修のセットで効果倍増

4.3.1 外壁を変えなくても窓を断熱サッシ化できる(入れ替え・カバー工法・内窓など予算に応じ)

「窓からの冷気や暑さが一番気になる」と言う施主は多いものの、間取りを大きく変えてサッシ位置を移動すると解体量が増えがち。そこで検討したいのが、サッシ交換の工法を選ぶ際に“外壁をむやみに壊さない方法”を採ることです。

-

入れ替え工法:既存の窓枠を外して、新しい断熱サッシをはめ込む

-

カバー工法:既存枠を残し、内側から新しい枠と障子を被せる

-

内窓工法:既存窓の内側にもう一枚窓を増やす(簡易二重窓)

いずれの方法でも、外壁解体や構造躯体には大きく手を加えず、断熱サッシに変えることが可能です。外壁全体の張り替えほどの予算もかからず、見た目の印象は意外とすっきり仕上がります。もちろん、窓の大きさをガラリと変えるときは躯体を切り回すリスクがありますが、同じサイズで断熱性を高めるだけなら、解体率を大きく増やさずに済みます。

4.3.2 開口部変更を抑えれば増改築リスクを回避

リフォームで間取りを変えようとするときに最も気をつけるべきなのが“開口部変更”です。ドアや窓を新設・拡幅すると、その周辺の柱や耐力壁を抜く可能性が高まり、法的には“改築”に近づく恐れが出てきます。ハーフスケルトンリフォームはあくまでも“主要構造部の2分の1未満の解体”を守ることが肝要です。

そのため、開口部を大きく移動したい場合は要注意。しかし、同じ位置とサイズのままで窓を断熱サッシに替えるなら解体範囲を小さく抑えられますし、性能面での効果は十分期待できます。あるいは、現状の窓サイズを活かしながらカバー工法で断熱性を高めることもできるので、セットバックや建蔽率問題を抱える施主にはとても優れた選択肢になります。

4.3.3 サッシ交換だけで夏冬の冷暖房効率が大きく改善

「窓を変えるだけでそんなに違うの?」と不思議に思うかもしれませんが、実際に窓の断熱・気密性能が室内環境に与える影響は非常に大きいものです。古いアルミサッシだと夏は太陽熱を室内に取り込みやすく、冬は放熱しやすい状況になっています。そこを複層ガラスやLow-Eガラス、樹脂サッシなどに替えると断熱力が格段に上がり、冷暖房効率が高まるのです。

さらに、内壁断熱や床断熱などの他の改修と組み合わせれば、トータルでの省エネ効果は相乗的にアップ。エアコンの稼働時間や暖房費用を抑えられるだけでなく、室内の温度ムラも減少し、居心地が良くなります。ハーフスケルトンリフォームでせっかく壁を開けるなら、窓の断熱化を一緒にやってしまうのが効率的なのです。

4.3.4 ダクトレス熱交換型24時間換気で気密高めても空気を清浄

高断熱・高気密化すると、空気の入れ替えが滞りやすくなるデメリットがあります。そこで役立つのが“ダクトレス熱交換換気”という仕組み。リフォーム工事の場合、家中にダクトを張り巡らせるのは現実的でないことが多いため、壁付けタイプのコンパクトな換気ユニットが重宝します。

このユニットは室内の温度を逃さないようにしながら、外気と熱交換をして新鮮な空気を取り入れ、室内の汚れた空気を排出するシステム。壁に小さな穴をあけてユニットを差し込むだけなので、外観ラインを大きく傷つけずに済みます。メンテナンスもしやすく、フィルター交換なども手軽に行えるため、施主にとっても使い勝手が良い選択肢です。

4.3.5 床下タイプ(既存基礎)や屋根裏タイプ(既存母屋組)はリフォームでは難易度が高い

一方、床下や屋根裏に大きなダクトシステムを組み込むような換気工法は、既存住宅のリフォームではかなりハードルが高いです。なぜなら、もともと配管スペースが確保されていないところに設備を通すとなると、床や屋根の解体量が増え、改築扱いに近づいてしまうからです。せっかく内部ハーフスケルトンで解体率をコントロールしているのに、換気設備のために“主要構造部を半分以上壊す”状態になれば本末転倒です。

それならば、先ほどのダクトレスタイプを壁や天井にピンポイントで設置するほうが、コストも法的リスクも少なく済みます。壁の穴あけだけなら主要構造部を大きく傷つけるわけではありませんし、仮に補修が必要でも部分的な解体ですむはずです。つまり、床下タイプや屋根裏タイプの本格換気は魅力的でも、ハーフスケルトンの良さを活かすならダクトレス方式のほうが現実的という考え方が主流になりつつあります。

4.3.6 サッシ・断熱改修の組み合わせが鍵(最上階天井・最下階床・外周面壁・サッシで完結)

究極的には、「最上階の天井断熱」「最下階の床断熱」「外周部の内壁断熱」「断熱サッシ」の4点セットを押さえれば、家の熱損失の大半をカバーできます。これらの改修を“外観をほとんど変えずに”実現するのが、内部ハーフスケルトン工法の大きなアドバンテージ。法的リスクを抑えながら断熱性能を高められるため、建蔽率オーバーやセットバック等で外装を大きく動かせない物件でも、十分な省エネリフォームが可能です。

例えば、2階の天井裏にはセルロースファイバーを吹き込み、1階床には断熱材を敷き込み、外周の壁は内側から気密処理したうえで断熱材を充填。そして窓は全部か、あるいは重点的な部屋だけでも断熱サッシに交換する。これだけで“断熱等級6”相当も射程に入るわけです。あとは必要に応じてダクトレス換気を加えれば、断熱だけでなく室内の空気質も快適に保てます。こうした総合的なアプローチをすれば、フルリフォームに近いレベルの室内環境を得られるのです。

もちろん、リフォームの予算や時間には限りがあります。大切なのは、どの改修を優先するか、そして法的な改築ラインを超えない範囲で施工範囲を決めること。内部ハーフスケルトンだからこそ、上手に解体範囲を絞りつつ、外側をいじることなく内側から断熱を徹底すれば、驚くほど快適な住まいに近づけます。こうした段取りの組み立てこそ、500棟を超える実績を活かしたプロの腕の見せどころなのです。

ここからはより実践的な内容です。内部ハーフスケルトン工法における工事の流れと予算・費用管理のポイントを解説します。大掛かりな解体を避けながら、耐震・断熱・設備までを効率よく進めるにはどう計画を立てるかが重要です。先に耐震補強の範囲を確定し、余剰予算で断熱・設備を強化するなど、戦略的な優先順位を決めることが鍵になります。また、同時進行や順次進行のメリット・デメリット、追加工事や変更が発生した際のリスク管理など、予想外のトラブルを最小限に抑えるためのノウハウを盛り込みました。最後には、施工後の保証やメンテナンス、補助金活用の可能性についても触れ、工事が終わったあとも長期的に価値を高められる方法を提案します。余計な減築や申請上のトラブルを避けつつ、快適かつ安全な住まいを手に入れるための現実的な段取りをまとめた章です。

5.1 解体→耐震→断熱→設備→仕上げの基本フロー

ここでの概要:

-

工事全体を見通した際、どんな手順で進めるのが最適か

-

優先順位を決めることで予算オーバーを回避する手法

-

同時進行と順次進行それぞれのメリット・デメリット

-

小〜中規模のハーフスケルトンなら5〜6か月程度が目安

-

解体後に発覚するリスクの考慮

5.1.1 先に耐震補強の範囲を固め、余剰予算で断熱・設備を強化

「どの順序で工事を進めたら、効率的かつ予算内で収められるのか?」――施主の大きな疑問のひとつです。ハーフスケルトンリフォームでは、柱や梁を2分の1未満しか解体しないため、フルスケルトンほど大胆なものではありませんが、とはいえ、解体→耐震→断熱→設備→仕上げという大まかな流れ自体は、通常のリノベーションと実はそれほど変わりません。

しかし、実際のプランニング段階で重要なのは、「どこまでを耐震補強に回すか」を最初に固めることです。耐震補強は建物の安全性に直結するため優先度が高く、かつ想定外の補強箇所が見つかったときには費用が膨らみがち。そのため、耐震補強の範囲・コストをある程度確定してから、余剰予算で断熱や設備のグレードを決める方法がトラブルを最小限に抑えるコツです。

例えば、500棟以上の性能向上リノベを手がけてきた私の経験上、「設備はあとで多少削っても日常生活に大きな支障は出にくいが、ハコとしての性能である耐震を後回しにして費用を削るのは危険」だと感じています。したがって工事全体の予算配分としては、耐震を最優先に確保し、断熱・設備を“アップグレードできるオプション”として扱うのが現実的です。これが“後悔しない計画”の基本とも言えるでしょう。

5.1.2 範囲拡大しすぎないよう最初から区画を決定

「ついでにここも壊してしまいますか?」という提案が現場で飛び交うと、解体量が増え、気づいたら2分の1以上の主要構造部をいじってしまう…というケースが起こり得ます。これは申請不要の境界ラインを超えて改築扱いになってしまうリスクを高めるため要注意です。

そこで、ハーフスケルトンの基本は“解体する区画をはっきり決めておく”こと。壁の内部を補強したい箇所や、水回り配管を更新したい箇所、断熱材を入れたい外周部など、どこをどの程度めくるのか、着工前に設計者・施工業者と具体的にすり合わせる必要があります。そうしないと、工事中に「こんなに壁を開けてしまうと改築扱いになるのでは…」という事態が発生し、確認申請が必要になったり、最悪の場合は減築を迫られたりするかもしれません。

また「解体範囲を増やすほど詳細な補修ができる」という誘惑もありますが、むやみに範囲を拡大すると予算や工期の膨張につながります。“ここだけはやる、ここはやらない”をはっきり決めておくのが費用の見通しと法的リスク管理の両面で大切です。

5.1.3 同時進行と順次進行のメリット・デメリット

工事工程には大きく分けて同時進行と順次進行の2パターンがあります。

-

同時進行:解体を一気に進め、耐震や断熱、設備の工事を並行して行い、スケジュールを短縮する方法

-

順次進行:まず耐震補強を進め、その後に断熱、設備、仕上げ…と段階を踏む方法

同時進行だと職人が重ならないよう調整が必要ですが、全体期間を通常のフルスケルトンよりは短くできるため仮住まい費が抑えられます。ただし作業が重なると現場での人員管理が難しくなるほか、突然の追加工事が入ると別のチームに影響し、トラブルが広がりやすいというデメリットもあります。

一方、順次進行は各工程を終えてから次へ移行するので、仮に一部の工事が遅れても波及しにくく、品質をじっくり確認できます。その代わり期間は長くなりがちで、人件費や仮住まいコストが増える恐れもあるでしょう。特に住みながらリフォームをできませんか?聞かれますが、手間がかかりすぎてしまうため工期と費用が膨らみやすい点は計算に入れておくべきです。

5.1.4 スケジュールを組む際の現実的な目安

ハーフスケルトン工法であっても、大幅な内装解体や耐震・断熱補強を行う以上、工期の目安としては小〜中規模でも5〜6か月程度を想定するのが無理のないラインだと思います。もちろん、「部分的な補修だけ」「耐震メインで断熱は最小限」という省スペース工事なら3〜4か月で終わる可能性もありますが、それでも想定外の追加補修が出れば伸びることがあります。

なぜこれだけ時間を要するのか? 理由としては、

-

解体後の調査や補強計画(構造体の腐食やシロアリ被害が見つかると再計画が必要)

-

耐震補強の施工精度の確認(金物や面材の釘打ちピッチをチェック)

-

断熱工事の丁寧な気密処理

-

水回りや電気系統の入替

-

仕上げ材の施工と養生

など、多岐にわたる工程を一つひとつクリアしなければならないためです。とりわけ内部ハーフスケルトンは解体率を制限する代わりに、「狭い部分に集中して作業する」場面が増えがちで、どうしても手間がかかります。さらに天候や職人の手配状況、工事中に発見される想定外の問題などでスケジュールが前後する可能性も高いのです。施主としては、余裕をもったゴール設定をしておくことがストレスを減らす秘訣と言えます。

5.1.5 見積もり時に現場発見リスクも考慮(構造体の腐食・シロアリ)

見積もり段階で「耐震補強は○○万円、断熱は○○万円」と概算が出ても、実際に解体してみると予想外の腐食やシロアリ被害が見つかることは珍しくありません。特に築古住宅では地面に近い1階床下や、水回り付近の土台・柱が腐っていた、なんてケースもあります。

こうした事態に対応するには、事前に「追加工事が発生した場合の金額上限をどうするか」を含めた打ち合わせをしておくことが重要です。もし想定を超える補修が必要になり、主要構造部の解体範囲が増えそうになったら、すぐに2分の1未満ルールを超えないよう別の場所で解体をセーブするなどの調整を計画的に行う必要があります。通し柱の腐食などは想像以上に費用が追加となります。

さらに、スケジュール面でも補修内容が拡大すれば工期が延びるため、数週間〜1か月のバッファを最初から見込んでおくと心にゆとりが生まれます。このように、見積もり時点では把握できない“現場発見リスク”を織り込んだ工程表を作ることが、ハーフスケルトンリフォームを円滑に進めるカギなのです。

5.2 追加工事や変更が発生した場合のリスクヘッジ

ここでの概要:

-

解体後に腐食・シロアリ被害が見つかるリスクとその対処法

-

2分の1以上の解体に踏み込まないための慎重な判断

-

法改正や自治体運用の変化にも対応する柔軟性

-

契約時に設定しておきたい「変更条項」や費用配分のルール

-

施主・業者間での責任分担を明確に

5.2.1 内部を開けたら想定外の腐食・シロアリ被害発覚

「床や壁をめくったら土台がボロボロだった…」「シロアリが深く入り込んでいて構造材を食っている…」といった事態は、築古住宅リフォームでは珍しくありません。特に内部ハーフスケルトン工法は、解体量をコントロールしているため、事前の下見だけではすべてのダメージを特定しきれないことも多いのです。

こうした想定外の補修ニーズが発生すると、費用と工期が追加でかかります。最悪の場合、「主要構造部の解体が2分の1以上に膨らんで、確認申請が必要になるかも…」というリスクも。したがって、実際に着工したら、その都度状態をチェックし、重要な腐朽や蟻害が見つかったら「解体範囲をどう調整するか」「コストをどの項目から捻出するか」を協議していく必要があります。

耐震補強のプロとしては、補修すべき箇所を残しては意味がありません。ただし法的リミットを超えないよう、別の箇所は解体や間取り変更をあきらめるなど、優先順位を再調整することも選択肢になってくるわけです。

5.2.2 2分の1以上の解体に踏み込まないよう慎重に調整

内部ハーフスケルトン工法の要諦は、主要構造部の解体が過半数を超えないという一線を守ること。腐食やシロアリ被害があれもこれも見つかると、あちこち修復したくなりますが、対応を拡大しすぎると法的には“改築”に該当してしまい、結果的に建築確認申請や減築命令に発展するリスクがあります。

ここで施主や業者として大切なのは、「優先度の高い部分を確実に補修し、優先度の低い部分は後回しにする勇気」です。例えば、耐力壁や土台など構造に直結する箇所は優先順位が高い一方で、あまり負荷がかからない納戸や廊下の下地腐食は応急処置にとどめ、将来のリフォームタイミングで補修するといった割り切りもアリでしょう。

業者側としても、安易に「全部やりましょう」と言うのではなく、解体率が2分の1を超えそうなら“別プラン”を提案するなど、法的リスクを回避しながら必要な部分だけ重点的に補修する知恵を発揮する場面です。

5.2.3 法改正や役所の見解に左右されるケース

建築基準法や地方自治体の運用は、年度や条例改定に応じて微妙に変化します。とくに、既存不適格住宅や狭小地のセットバック問題などは、自治体ごとに対応が異なることもあります。たとえ着工前に「この範囲なら申請不要」と確認していても、工事が長引いて施行時期や運用が変わり、追加で確認を求められる可能性もゼロではありません。

こういった不確定要素を避けるには、設計事務所や施工業者がこまめに役所とコンタクトを取って情報をアップデートすることが肝心です。私自身も500棟以上のリノベ経験の中で、法改正や運用変更が重なるタイミングでバタバタした経験が何度かあります。「これまでOKだったことが急にNGになる」というケースは少ないですが、書類の提出様式や解釈が変わって面倒が増える例は珍しくありません。

いざというときに「こんなはずじゃなかった」となるのを防ぐため、工事期間が長期化しそうな場合は定期的に役所へ現状報告を行い、改築扱いを回避できるかどうか確認を取りながら進めるのが安全です。

5.2.4 施工契約時に定めておきたい「変更条項」

想定外の腐朽やシロアリ被害はもちろん、施主が後から「やっぱりここも直したい」と言い出すケースも少なくありません。追加工事が出れば、その分費用や期間が増えるのはやむを得ないですが、一切ルールを決めていないと施主と業者の間でトラブルに発展しがちです。

だからこそ施工契約を結ぶ段階で「変更条項」を作り込み、追加費用が発生する条件や上限、施主と業者の責任分担を明確にしておくのが望ましいです。具体的には、「隠蔽部の腐朽など構造上の重大な補修は別途協議」「設備の仕様変更は着工○日までなら無料、それ以降は発注済みの材料費を負担」など、可能な限り細かい約束を文章で交わします。

さらに、追加工事の度に見積書を作成してもらい、施主が納得してサインしたうえで次工程へ進む――というステップを踏むと、後々「聞いてない!」といったクレームを減らすことができます。工期が伸びる場合も同様に、どれだけ延びたら追加人件費がいくらかかるかなど、あらかじめ決めておくと安心でしょう。

5.2.5 施主・業者の責任分担を明確に

追加工事の原因が経年劣化や想定外の構造不具合であれば施主負担が基本ですが、業者の不手際や設計ミスによるやり直しなら、当然業者が責任を持つべきです。ここを曖昧にすると、お互いに「あなたのせい」と言い合うばかりで作業が進まなくなる恐れもあります。したがって、契約時に“どこまでが施主責任で、どこからが業者責任か”を曖昧にしないことが大切です。

また、図面が旧いせいで実測と食い違いがあった場合なども、「施主が古い図面しか持っていないのは仕方ない」として、業者側が実測に基づいて計画を修正し、追加費を請求することがあり得ます。こうしたやり取りを円滑にするには、事前にしっかり打ち合わせし、書面に残しておくしかありません。業者としても施主としても、気まずい争いを避けるためには、契約前からリスク共有を徹底しましょう。

5.3 施工後の保証・保険とメンテナンス

ここでの概要:

-

耐震補強部分・雨仕舞いなど見えなくなる箇所の保証をどうつけるか

-

第三者検査やリフォーム瑕疵保険の活用

-

補助金や助成金と組み合わせる可能性

-

工事後の点検体制が資産価値に影響

-

ハーフスケルトンリフォームは法的負担が軽いため資産価値を高めやすい

5.3.1 第3者検査機関を入れ、耐震補強部分・雨仕舞いの保証をつける

「せっかく耐震や断熱をしっかりやったのに、施工不良があったらどうしよう?」という不安を解消するには、第三者機関による検査を入れるのが有効です。工事中に専門の検査員が現場をチェックし、耐震金物や面材、断熱材の敷き込み状態などを確認してくれます。業者任せにせず第三者が目を光らせることで、職人も丁寧な施工を心がける傾向にありますし、施主も安心感を得られます。

特に雨仕舞い(屋根や外周部の防水部分)を少しでもいじった場合は、長期的に見て雨漏りのリスクが発生しやすいポイントなので、第三者検査+保証という体制を整えておくとよいでしょう。もし何か問題が起きたとき、保証があれば迅速に補修してもらえる可能性が高まります。ハーフスケルトンだからこそ、外装全面をいじらない分、屋根や外壁との取り合いがシビアな箇所だけ重点的に検査する形もありです。

5.3.2 見えなくなる部分こそ第三者検査を活用

ハーフスケルトン工法では、解体した内壁や床を張り戻した後に断熱材や耐力壁、金物が見えなくなるのが普通です。だからこそ、工事中に写真や検査報告をきちんと残しておく価値が大きいです。「施工後はもう確認できないから、大丈夫かどうか分からない」という状態だと、後日売却や相続の際に不利益を被る可能性もあります。

一方、第三者機関の検査報告書や写真台帳が完備してあれば、「実はこの家、耐震等級3相当の構造補強をしています」「断熱材もしっかり入っています」と自信を持って説明できますし、不動産会社の評価も上がりやすいです。特に既存住宅の査定では「リフォーム履歴」と「施工記録」が重視されるため、瑕疵保険や検査機関の証明書類を揃えておくと資産価値が大きく向上するのです。

5.3.3 リフォーム瑕疵保険を活用するメリット

新築には“住宅瑕疵担保責任保険”が義務化されていますが、リフォームにも“リフォーム瑕疵保険”という仕組みがあります。適用できる範囲や条件は工事規模によって異なりますが、耐震補強や断熱改修など一定レベルの工事であれば保険加入が可能なケースが少なくありません。

この瑕疵保険に加入すると、万が一施工不良が発覚して業者が倒産していても、保険金で補修費用をカバーしてもらえるという安心感があります。また、金融機関によっては瑕疵保険加入がローン審査や金利優遇の要件になっているところもありますし、行政の補助金利用の条件に含まれる場合もあります。施主としては、リフォーム瑕疵保険の要件を満たす工法や工事範囲を設計段階で検討することで、補助金などと合わせてトータルコストを下げられるわけです。

5.3.4 耐震改修・断熱改修の補助金と合わせて使えるケース

地域によっては、耐震改修や省エネ断熱リフォームに対する補助金制度が設けられていることがあります。例えば、旧耐震基準(1981年以前)の木造住宅に対する耐震改修補助とか、一定以上の断熱性能を確保すれば助成される断熱改修補助などです。これらは国や自治体の予算に左右されるため、年度によって助成額や募集枠が変わりますが、該当すれば数十万円〜100万円以上の補助が受けられることも珍しくありません。

ただし、補助金を申請するには工事内容の事前審査が必要だったり、完了報告が求められたり、煩雑な手続きがあるのも事実です。そこで大切なのは、リフォーム前に施工会社や設計事務所に補助金の存在を確認し、スケジュールや書類準備を計画的に進めること。ハーフスケルトン工法で改築判定を回避しているなら、補助金の条件も満たしやすいかもしれません。施主側で自力で調べきれない場合は、積極的に専門家に相談すると良いでしょう。

5.3.5 内部ハーフスケルトン工事で資産価値が上がる理由

「リフォーム後にいざ売却しようとしたら、法的に改築扱いされて資産価値が下がった…」という残念なケースは少なくありません。一方、ハーフスケルトン工法で大規模改築には当たらない範囲で耐震・断熱性能を高めると、改築申請や減築義務が発生しないため、建物の延床面積や現況が維持されたままグレードアップしている状態になります。

そうすると、不動産査定の際にも「耐震評点いくつ・断熱等級いくつ相当」「瑕疵保険加入可能」「補助金を受けた実績あり」「検査記録あり」といった付加価値が認められ、取引価格が高くなる見込みがあるのです。施主にとっても、ただ単に住まいが快適になるだけでなく、将来の資産価値までプラスに働くのは大きなメリットでしょう。そう考えると、少し手間をかけて検査や保険を活用する意義は十分にあると言えます。

このように、内部ハーフスケルトンで耐震×断熱を強化するリフォームを行う場合、工事の段取りと費用管理は「いかに法的リスクを抑えつつ施工範囲をコントロールするか」が要諦になります。解体→耐震→断熱→設備→仕上げの流れをしっかり把握し、想定外の追加工事が発生したときも冷静に対処できるよう、契約書や変更条項を整備しておくと安心です。さらに、第三者検査や瑕疵保険を併用すれば、施工後の品質や資産価値向上にも大きく寄与します。焦らずに計画し、無理のないスケジュールと費用配分で“確実に性能を高める”リフォームを実践していただければと思います。

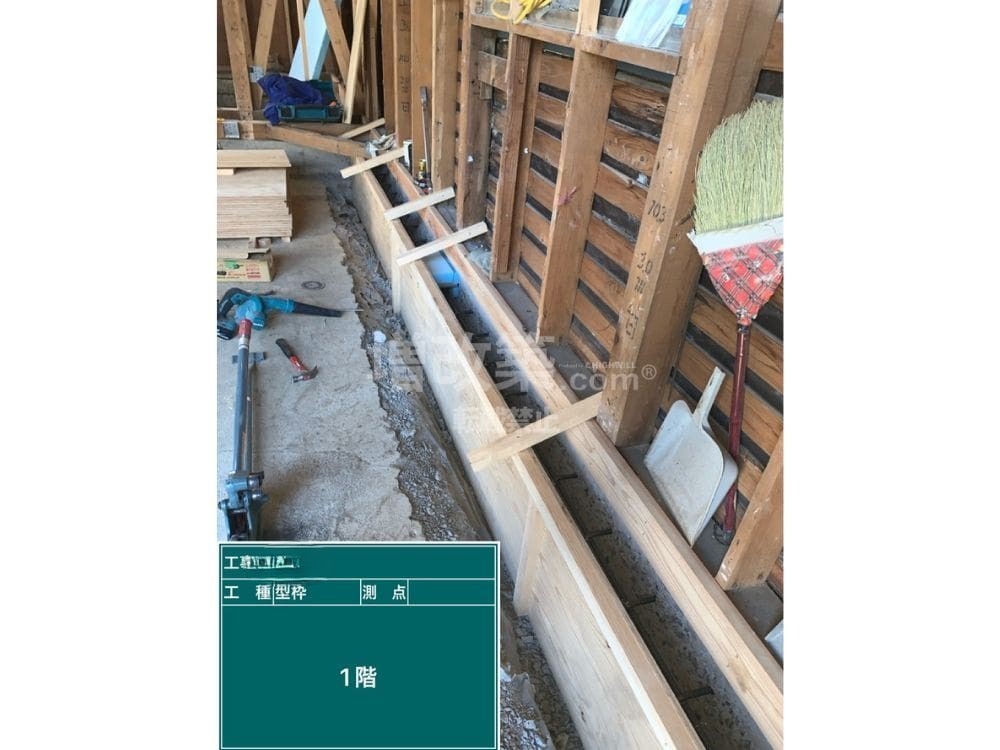

さてここからは、実際に「内部ハーフスケルトンリフォーム」で耐震×断熱性能を強化する際の具体的な施工工程をステップごとに説明します。どのタイミングでどれだけ解体を進めるか、基礎補強や耐震金物・面材の取り付け方、さらには断熱改修や内装仕上げなど、施主の疑問や不安が多い工程をわかりやすく解説するのが狙いです。法的リスクを回避しつつ工事をスムーズに進めるためのコツや、解体率を2分の1未満に抑えるためのポイントも織り交ぜました。実際の施工現場をイメージしながら読み進めることで、「どういう順序で、どんな作業が行われるのか」を理解しやすくなり、リフォーム計画の具体像をつかめる内容になっています。

6.1 解体

ここでの概要:

「2分の1未満」の解体ラインを守るための計測法と事前準備

解体前に写真・図面で“ここまで”を明確に示す意義

粉塵対策や近隣騒音への配慮

部分解体で耐震・断熱の要点を狙い打ちする実際の手順

6.1.1 主要構造部の2分の1未満に抑える計測法

「施主さんの依頼であれもこれも壊していったら、結局フルスケルトンと変わらない…」。これは内部ハーフスケルトンリフォームで避けたい事態です。法的に「改築扱い」となる境界を超えないためには、主要構造部(柱・梁・壁など)を2分の1以上解体しないことが肝心。そこで解体着工前に、解体対象部分が建物全体のどれだけの割合かを計算・確認します。

具体的には、設計士や施工業者が図面を見ながら「柱Aは抜かない、柱Bは交換する」「この壁の内側だけノボパン面材を貼るが、表側は残す」といった形で解体量を見積もり、全主要構造部に占める解体予定量が50%未満かをチェックします。必要があれば数値化し、施主とも共有することで、「これ以上壊すと確認申請が要るかも」というラインを明確に意識するわけです。

この計測の段階で「思ったよりギリギリだな」となれば、対象外の壁や柱を残す判断が必要になったり、間取り変更を一部あきらめたり、他の部分の補強を優先するなどの調整が入ります。とにかく「限られた解体枠」をどこに使うのかが、ハーフスケルトンの大きな戦略ポイントなのです。

6.1.2 解体前に写真・図面で“ここまで”を明示

「解体工事が始まると現場職人は勢いで進めてしまいがちなので、施主や設計士が把握していた範囲を超えて壁を壊す」――これはよくあるトラブルです。しっかりした施工会社でも、現場判断で「ここも腐っているから壊しちゃいましょうか?」という話が飛び交ってしまうと、2分の1未満ラインを超える危険が生じます。

対策としては、解体着工前に写真やマスキングテープで「ここまで解体」「ここは残す」などの境界線をきっちり可視化しておくこと。紙の図面だけだと現場で混乱しやすいため、床や壁に直接マーキングするなど、職人が一目で分かる形にしておくのがおすすめです。

また施主にとっても、あらかじめ「この壁の内側をめくる」「階段下は触らない」など状況を見せてもらうことで、工事中のコミュニケーションがスムーズになります。解体後に「そんなに壊していいって言ってない!」と揉めるのは不本意ですよね。施工前のすり合わせが工程を円滑にし、法的リスクを回避する上でも非常に重要です。

6.1.3 粉塵対策や近隣への騒音配慮

ハーフスケルトンとはいえ、そこそこ大きな範囲の壁や床を壊す場面が出てきます。特に築古住宅だと、石膏ボードやモルタル壁など解体すると粉塵が大量に発生するケースがあります。そのため、工事中の養生や換気、粉塵除去の設備が必要です。施工業者がきちんと防塵シートや集塵機を用意しているかを確認すると安心です。

騒音問題に関しては、近隣住民への事前挨拶とスケジュール告知が欠かせません。解体作業時の電動工具やハンマー音などは想像以上に響きますので特に長期間の工事になるため大変なストレスになるからです。

6.1.4 部分解体で耐震・断熱の要点を狙い打ち

ハーフスケルトン解体の特徴は「全部壊さなくても、ポイントを押さえれば耐震や断熱性能を大幅に上げられる」ということ。解体量を絞るには、耐力壁にしたい部分や、水回りの配管経路、断熱を強化したい外周部など必要最低限の箇所を狙って解体するのが肝です。

例えば、ある現場では1階の東側外壁と北側外壁だけしっかりめくって面材補強・断熱材埋め込みをし、内壁の多くは残す、という方法で既存構造を活かしながら大幅な性能アップを実現しました。こうしたピンポイント解体は、フルリノベと比べて工事期間やコストも抑えやすく、改築判定に引っかかるリスクも低いのです。

500棟以上のリノベを経験してきた私の目から見ても、「解体は少ないほうが管理が楽になる」場合が多いです。構造が予想外に傷んでいる箇所が発見されたとしても、解体の範囲が限定的なので、補修内容も把握しやすく、予算が暴走しにくいのは大きなメリットでしょう。

6.2 基礎補強

ここでの概要:

ハーフスケルトンで床をめくり、部分基礎増し打ちを行う手順

N値算定や構造計算から基礎補強が必要な箇所を特定

後施工アンカーで柱・土台・基礎を一体化する流れ

大規模改築扱いを回避しながら基礎耐力を高める工夫

6.2.1 部分基礎増し打ちのやり方(N値算定・構造計算で指定)

耐震補強には「壁量を増やすだけ」ではなく、基礎部分の耐力を高める方法も重要です。特に古い木造住宅だと無筋コンクリート基礎であったり、浅いベタ基礎が部分的にやせていたりするケースがあります。そんなときハーフスケルトン工法では、1階の床を部分的に剥がして、必要箇所だけ基礎を増し打ちする方法が有効です。

N値算定や構造計算の結果、「ここに耐力壁を設置するなら、その真下の基礎強度が足りない」という指摘が出た場合、既存基礎に鉄筋とコンクリートを追加する形で部分強化します。施工手順としては、

1階床を剥離解体

既存基礎に目荒らし後に配筋をあと施工アンカーにて差し筋

型枠を組み、コンクリートを新設

養生後に床を復旧

という流れが一般的です。すべての外周基礎をやり直す大工事とは違い、補強が必要な箇所のみアプローチするので、改築に該当するほどの大掛かりな解体にはならない点がメリット。実務上、基礎や土台を全周にわたって更新する手法だと、2分の1の解体ラインを超えるおそれが高いので、部分基礎補強こそハーフスケルトンの本領と言えます。

6.2.2 1階床を剥離解体後の配筋・コンクリ打設

具体的に床をめくる際、注意したいのは施工範囲と解体対象の区画を絞ること。ハーフスケルトン工法では、基本的に1階の床の根太や大引きは全撤去します。

コンクリ打設前には、予め目荒らしをした上で既存基礎に穴を開けて、鉄筋を差し込み“定着”させるのがセオリー。これにより新旧コンクリが一体化し、耐震性が高まります。養生期間は季節にもよりますが、おおむね1週間ほど。雨が多い季節ならカバーをしっかり掛けて乾燥させる必要があるため、スケジュールに余裕をもたせるよう気を付けましょう。

500棟以上の実績上、基礎補強だけであれば2週間程度の追加工期が目安ですが、施工上の不具合が見つかってやり直しをするケースもゼロではありません。解体部が最小限ゆえに職人が作業しにくい環境であることも多く、打設時のコンクリ振動が既存基礎に影響しないよう細心の注意を払います。

6.2.3 コンクリ打設前に、後施工アンカーで柱・土台・基礎を一体化

耐震で重要なのは、“上部構造”と“基礎”をしっかり結合すること。新築ならアンカーボルトを基礎打設時に埋め込むのが一般的ですが、リノベでは既存土台がある状態で後施工アンカーを打ち込み、補強コンクリを流し込む形が多いです。

具体的には、

既存の土台や柱の下のコンクリに穴を開け、アンカーボルトを後施工用エポキシなどで固定

新設する部分基礎に鉄筋を組み入れて一体化

アンカーボルトと新設コンクリとの接続が固まったら、土台を座金やナットで締める

これにより地震時に土台が持ち上がる引き抜き力に耐えるわけです。特に狭小地や都心部の木造住宅では、地震や台風による揺れを押さえるためにこうした後施工アンカーが不可欠。大掛かりに基礎をやり替えずに済むため、改築リスクを最小限に留めながら基礎強度を高められるのが利点です。

6.3 耐震補強(柱頭柱脚金物と耐力壁)

柱頭金物

柱脚金物

筋交い

面材耐力壁

ここでの概要:

N値算定に基づき壁量を増強する際の実際の工程

柱脚・梁接合部への専用金物設置手順

合板やノボパンの釘打ちピッチ管理で壁倍率を確保

1階土台回りの金物ルールや真壁・大壁納まりごとの注意点

6.3.1 N値算定で導いた壁量をピンポイント補強

「どうやって耐震壁を配置すれば建物がバランス良く強くなるの?」――施主が気になるところでしょう。N値算定では、引き抜き力や偏心率などを考慮して「このあたりに壁が足りていない」という数値が出ます。そこで、足りていない部分だけ壁をめくって面材や筋かいを入れ、金物を追加するのがベースの考え方です。

例えば、北側壁が弱いと判定されれば、北側の外壁内部をめくってノボパンを貼り、柱頭柱脚に専用金物を取り付ける。南側に大きな開口があるなら、むしろ1階の内部壁を使って補強するといった具合に、解体範囲を最小限に絞りながら必要な強度を得るわけです。このピンポイントがハーフスケルトンの醍醐味。フルスケルトンほど全周を開けなくても、必要な場所だけ手を入れて性能アップを狙えるのです。

6.3.2 柱脚・梁接合部への専用金物設置の工程(1階土台には細かな金物ルールがあるため注意)

リノベにおける金物の取り付けは新築と違い、既存の柱寸法や土台高さなどがまちまちなので、現場合わせになることが多いです。特に1階土台まわりには、「ホールダウン金物」「短期耐力用金物」「羽子板ボルト」など複数種類の金物を組み合わせるケースがあります。そのため職人の知識・技量が問われる工程と言えるでしょう。

施工手順としては、

壁や床を部分解体して柱や梁、土台の露出を確保

柱脚・梁接合部に対応した金物タイプを選ぶ(N値算定の結果を参照)

ボルトやビスでしっかり固定(釘打ちピッチも含め、設計通りに行う)

外壁や内壁を復旧

ここで手を抜くと地震時の引き抜き力に抵抗できなくなるため、現場監督や設計士が釘打ちやビスの本数、金物の締め付け状態を厳密にチェックするのが一般的です。古い土台の場合、割れや腐りなどがあれば先に補修してから金物を取り付ける必要もあるでしょう。

6.3.3 合板やノボパンを使う際の釘打ちピッチ管理

面材を貼る工程では、「どの面材を使い、どんな釘ピッチで留めるか」が壁倍率を左右します。ノボパン(特にフロア勝ち納まり・真壁納まりなどに応じて細かいルールがある)や構造用合板を使う場合、「外周部は釘ピッチ75mm、内部は150mm」など設計図書や製品仕様で指定があれば遵守する必要があります。

新築より難しいのは、既存柱や梁の寸法がバラついていたり、真壁で大壁に比べ収まりが複雑だったりする点です。大工さんがその場で微調整しながら貼り込み、釘打ち間隔を正確に測ることが求められます。釘の打ち忘れや打ちすぎ(めり込み)があると耐力が落ちるので、施主が見学できる機会があれば写真を撮っておくと良いでしょう。

また、「床勝ち工法」(床面を先に貼り、その上に壁面材を立ち上げる)を採用すると、床と壁がしっかり固定され一体化が強化されますが、既存床との取り合いに気を付けなければならない場合があります。そのあたりは設計士や大工の経験値が出るところです。

6.4 断熱改修(1階床・外周に面する内壁と断熱サッシ導入・2階天井)

ここでの概要:

-

1階床断熱で床下からの冷気をシャットアウト

-

外周壁に断熱材を充填し気密シートを貼る手順

-

2階天井は点検口を使ってセルロースファイバーを吹き込み

-

断熱サッシへの入れ替えでさらに省エネ・快適性UP

6.4.1 1階床断熱:床下からの冷気を遮断

「冬場、床がやけに冷たくて足元が冷える」という家は多いですが、ハーフスケルトンなら1階の床を部分解体して断熱材を仕込むのが容易です。断熱材を敷き込む際のポイントとしては、根太や大引き、土台まわりとの隙間をいかに埋めるかが大切。床断熱タイプのボードやグラスウールを隙間なく充填したあと、気密シートや気密テープで補強すれば床下からの冷気を大幅に減らせます。

さらに床下地を補強して足音や軋みを抑える施工も合わせて行えば、生活の快適性が一段とアップします。耐震補強で床をめくるついでに断熱もやってしまうのは非常に合理的。解体率を増やさずに2つの性能向上を兼ねる形ですね。

6.4.2 壁内断熱:外周部の石膏ボード剥離→断熱材充填→気密シート処理

外周面の内壁をめくって断熱材を入れる作業こそ、ハーフスケルトン工法の醍醐味。フルスケルトンほど大げさに外壁を丸ごと剥がさなくても、内壁の石膏ボードだけを剥離し、そこに断熱材(高性能グラスウールやウレタンボードなど)を充填し、最後に気密シートを貼ることで断熱等級6相当も十分狙えます。

気密処理は細かいスキマをいかに埋めるかが鍵。コンセントボックスや配管貫通部、窓周りのラインなどは、気密テープやコーキング、カバー部材で処理しないと、せっかくの断熱材が無意味になります。また、壁下地を壊しすぎると解体率が増えるため、必要最低限の面積で断熱材を仕込めるように計画を立てると良いでしょう。

6.4.3 2階天井断熱:天井裏点検口を使ったセルロースファイバー充填

「屋根までフル解体するのは申請が怖い」というケースは多々ありますが、2階天井を部分解体すれば天井裏から断熱材を吹き込むという手もあります。断熱型点検口を設けてそこからセルロースファイバーを吹き込み、屋根面を壊さずに断熱強化を図るわけです。これなら屋根形状をいじらず済むため、外観ラインが変わらず申請リスクを抑えられます。

セルロースファイバーは吹き込み施工が可能で、既存の屋根勾配に合わせて隙間なく充填しやすいメリットがあります。大工のスキルよりも専用業者の熟練度がポイントになりますが、内部ハーフスケルトンリフォームに十分適した断熱方法です。天井を全面撤去するより工期も短く、費用も抑えやすいので「そこまで解体したくないけど2階の暑さを何とかしたい」という施主に向いています。

6.5 仕上げ

ここでの概要:

-

最後の仕上げ工程で壁紙やフローリングを選定

-

仮設養生を外してから内装の最終調整へ

-

住みながら工事の場合の仕上げ手順

-

クリーニングと引き渡し、アフター管理のポイント

6.5.1 仕上げ材(壁紙、フローリングなど)の選定

耐震や断熱、配管など裏側が整ったら、いよいよ最終的な内装を仕上げていきます。ここは施主の好みやデザインセンスが大きく反映される部分。せっかく内壁を剥がしたなら、クロスの色や床材の材質をガラリと変えて、まるで新築のような仕上がりを目指すのもいいでしょう。

ただし、ハーフスケルトンとはいえ壁や天井を結構広範囲に開いていた場合、仕上げ材の選定を途中で変えると想定外の費用が発生することがあります。たとえば「フローリングを無垢材にしたい」と後から言い出すと、下地の補強や段差処理など追加手間が掛かりかねません。耐震・断熱部分との相性もあるので、なるべく工事着工前の段階で仕上げ材を決めておくことをおすすめします。

6.5.2 仮設養生を外し、内装最終調整

工事期間中、ほとんどの床や壁は傷や汚れを防ぐために仮設養生されます。最後の耐震金物チェックや断熱確認が終わった段階で養生を外し、クロスや塗装の仕上げを行うのが一般的。大工さんが毎日進入する現場なので、養生を外すタイミングをしっかり決めないと材料や床にキズがつくリスクもあります。

養生を外した後は、仕上がりの色ムラや傷がないか、建具の建付けがスムーズかなど細部を見ていきます。壁紙の場合は、継ぎ目や下地段差が浮いていないか。フローリングなら反りや軋みがないかチェックします。補修があるならこの時点で大工やクロス屋が再度調整する流れです。

6.5.3 クリーニング・引き渡し

仕上げが完了したら、最終的にハウスクリーニングで現場をキレイに掃除し、工事で出たゴミや粉塵をしっかり除去してから施主に引き渡します。住みながら工事した場合は、施主が使っていた家具を元に戻したり、養生していた箇所を外して一気に開放感が増す瞬間です。

ここで施主は、設備の使い方やメンテナンス方法、耐震金物や断熱材の説明などを施工業者から一通り聞いておくと安心。例えば「この壁の内部には耐力壁が入っているので釘を打たないで」「ここに点検口があって将来何かあったときは開けられる」など、後々に影響する情報が詰まっているからです。

引き渡し直後は不具合が見つかりやすい時期でもあるので、工事保証やアフター点検のスケジュールも合わせて確認。ハーフスケルトン工法は外観や法的要件を厳しくクリアしながらも中身をしっかり刷新しているため、施主にとって“新築のような満足感”と“法的リスクの安心”を両立しやすいのがメリットと言えるでしょう。

こうして工程別に見ていくと、内部ハーフスケルトン工法の大まかな流れがつかめると思います。フルスケルトンと違い、解体範囲を2分の1未満に絞りながらも必要な箇所をピンポイントで補強・断熱することで、安全性と快適性を大幅にアップさせられるのが魅力です。耐震・断熱・設備の各段階で、リスクをこまめにチェックしつつ、解体率を増やさないよう注意すれば、法的リスクを回避しながら理想の住まいに近づけるはずです。

ここでは、これまで解説してきた「内部ハーフスケルトン工法」の総復習と、さらに性能を高めるためのオプション、そしてリフォームを検討中の読者に向けた具体的なアクションプランをまとめます。建蔽率オーバーやセットバックに悩む施主であっても、法的リスクを回避しながら耐震と断熱を格段にアップできる“内側中心”のリノベ手法をどのように活かすかを再確認する章です。とくに法適合のための書類準備から専門業者選定のポイントまで、実践ですぐ役立つ知識を整理します。

7.1 内部ハーフスケルトン工法の総復習

ここでの概要:

-

外壁ラインを触らず、2分の1未満解体で“改築扱い”を回避する秘訣

-

耐震と断熱を同時に強化するメリット

-

フルスケルトンとの差異と費用対効果

-

コスト・工期面での現実と住みながら施工の難易度

-

セットバック・建蔽率問題を抱える施主へのメッセージ

7.1.1 法的リスクの回避と性能向上を両立する秘訣

「建蔽率オーバーで減築を迫られるかもしれない」「セットバック義務がある道路沿いだからフルリフォームで外観をいじれない」――こんな施主の不安にこたえるのが、内部ハーフスケルトン工法でした。外壁ラインをいじらず、二階床や階段を残しながら内部を集中的に改修することで、大規模解体に踏み込まず“2分の1未満の解体”をキープするわけです。

確かに「解体しすぎない」のは施工の自由度がやや下がる面があります。しかし、その分、改築判定を受けるリスクが激減し、法的リスク(強制的な減築命令、セットバック命令など)を回避できる可能性が高まります。都心部や狭小地など、どうしても外周の変更が難しい物件でも、内部の大幅改修だけで耐震・断熱性能を大きく引き上げられるのです。

さらに耐震と断熱を“足し算”で補強していく手法なら、壊した分だけ補強材を入れられるため、必要な壁量や断熱材をピンポイントで追加できます。結果としてコストも工期も、フルスケルトンよりは抑えられるのが利点です。

7.1.2 フルスケルトンとの差異と費用対効果

フルスケルトンとハーフスケルトンの一番の違いは、「外周部や主要構造をどこまで壊すか」に尽きます。フルの場合は屋根や外壁を含め構造体だけになるまで解体し、一から作り直すのでレイアウトの自由度は高い反面、解体範囲が大きい分、費用も工期もかさみやすい。さらには建蔽率オーバーやセットバックの問題に一気に引っかかる可能性があります。

一方、内部ハーフスケルトンは、解体コストや工期をある程度コントロールしやすく、外観ラインをいじらないため減築義務に直面するリスクをぐっと抑えられるのが強み。もちろん間取り変更の幅は限られますが、「耐震等級3相当」「断熱等級6相当」の実現はじゅうぶんに可能です。費用対効果という観点では、無理なく性能を高められる賢い手法といえます。

ただし、ハーフスケルトンは床や壁をそれなりに開けるため、住みながらの施工は現実的に難しいことが多いです。埃や騒音を避けるために仮住まいを確保するのが一般的でしょう。とはいえ、工期はフルリノベほど長期化しにくく、オーナーの経済的負担も軽減できます。

7.1.3 長期的なメンテナンス性も良好

「内部構造をあまり壊さずに強化していると、将来の補修が大変なのでは?」と心配される方もいますが、実際には壁裏や床下に新たな点検口を設けることも多く、後から配管や金物の状態を点検しやすい工夫が可能です。むしろフルスケルトンだと一度全部を新品に変えてしまうので、次の補修でまた大規模解体が必要になるケースもあります。

ハーフスケルトンの場合、古い構造と新しい補強部が混在する形になりますが、きちんと施工記録を残しておけば、将来のリフォームでも部分的な更新がしやすい利点があります。最初に耐震と断熱をしっかり上げておけば、10~20年スパンのメンテナンスは外壁の再塗装や設備交換だけで済むというケースも珍しくありません。

7.1.4 セットバック・建蔽率問題に悩む層へのメッセージ

都心の狭い道路沿いに建っている古い木造戸建てなど、フルリフォームの際に「敷地後退で有効床面積が減るのは嫌だ」「建蔽率オーバーを指摘されて減築になってしまうのでは」と悩む方は本当に多いです。内部ハーフスケルトン工法なら、外観後退や減築義務を発生させずに内側中心の大幅リノベーションを実現できます。

特に解体範囲を厳密にコントロールする戦略は、法的にグレーな境界物件でも大きなメリットを生むでしょう。外壁や屋根のラインが変わらなければ、セットバックや建蔽率オーバーを理由に大掛かりな是正命令を受ける可能性は低くなります。だからこそ、ハーフスケルトンは都心部や狭小地でこそ真価を発揮するのです。

7.2 さらに性能を高めるオプション

ここでの概要:

-

断熱等級7相当へ近づくための追加工法

-

付加断熱(内壁+外断熱の組み合わせ)や高性能サッシ

-

太陽光発電・蓄電池・スマートホーム化などの展開

-

ハーフスケルトンをベースにしたゼッチ(ZEH)級の住宅づくりも

7.2.1 断熱等級7に近づけるための追加設備

「せっかく内壁をめくるなら、断熱等級6だけでなく7も狙えないか?」と考える施主は少なくありません。等級7クラスになると相当ハードルは上がりますが、付加断熱(すでに内壁に入れた断熱材に加え、さらに外側にも断熱層を設ける)などで総合的な断熱厚みを増せば到達可能です。

付加断熱のやり方としては、内壁面だけでなく外壁を「上貼り断熱」する方法や、トリプルガラスに変更するなど高性能サッシに換装する方法が挙げられます。どれも外周ラインを大きく動かさなければ申請リスクはさほど高まりません。さらに床下にもスタイロフォーム系の厚みを増していくなど、細かいアップデートで断熱漏れを無くし寒暖差を極力減らすという手法です。

7.2.2 太陽光発電や蓄電池、スマートホーム連携

断熱性能が高まるほど、太陽光発電や蓄電池システムと組み合わせた省エネ住宅が魅力的になってきます。例えば昼間の発電を蓄電し夜間に使う仕組みを作れば、エネルギー消費を大幅に下げられます。ハーフスケルトンだと屋根形状や外観はほぼいじらないため、太陽光パネルの取り付けに追加申請が要るケースは稀です(ただし景観条例など地域によります)。

さらにIoT機器やスマートホームシステムを導入して、エアコンや照明を一元管理するのも面白いオプション。気密断熱がしっかりしていると空調効果が高く、スマート制御で省エネ効率が際立つわけです。フルスケルトンほど解体しなくても、天井裏や床下への配線スペースは確保しやすいので、リフォームと同時にIoT化を検討してみるのもおすすめです。

7.2.3 ハーフスケルトンで断熱等級7に近い家づくりも

新築なら簡単に設計できますが、リノベで狙うのはハードルが高いと思われがち。でも、断熱等級7相当を目指し、付加断熱+高性能サッシ+太陽光発電+蓄電池を組み合わせれば、近いレベルまでエネルギー削減が可能です。

もちろん既存建物の構造や立地条件によるので、「断熱等級7」が難しいケースもありますが、大きく省エネ化する道は十分開けています。とくに外観ラインや法的制限を理由にフルリノベを断念していた方でも、内部中心に断熱強化すれば、光熱費を下げて健康的な空調環境を実現できます。「狭小地だから無理」ではなく、アイデア次第でハーフスケルトン工法でも先進的な住宅性能に近づけるのです。

7.3 これからフルリフォームを検討中の方へのアクションプラン

ここでの概要:

-

法適合チェックや必要書類(謄本・公図・台帳記載証明書など)の準備

-

まずは現状調査と概算見積で可能範囲を掴む

-

ハーフスケルトン実績がある業者選びの重要性

-

打ち合わせでの解体範囲設定が肝

-

法改正や補助金・減税制度を常にウォッチ

-

家族のライフステージに合わせた段階的アップグレード

7.3.1 まずは法適合(謄本・公図・台帳記載事項証明書・設計図書を準備)、現状調査と概算見積から

「そろそろリノベを考えているけど、いきなり業者に依頼して大丈夫?」。そんな疑問を持つ施主さんには、まず法的な書類を揃えて建物の現状を整理することをおすすめします。登記簿謄本(法務局)や公図、台帳記載事項証明書(役所)、さらにはもし手元にあるなら既存の設計図書・確認申請図面も用意しましょう。

そのうえで施工会社や設計事務所に概算見積と現場調査を依頼します。柱や土台の腐食具合、建物全体の傾きや耐力壁の配置状況、配管経路などをプロが実際にチェックし、「ここなら2分の1未満解体でいけそう」「壁量が足りないからこの部分を補強しましょう」といった提案がなされるはずです。

7.3.2 業者選定時にハーフスケルトンの実績を重視

ハーフスケルトン工法は、フルリノベのように何もかも剥がすわけではありません。解体しない部分と解体する部分のバランスが施工品質を大きく左右します。それゆえ、これまでに同様の施工事例がある業者を探すことが大切。実績がない会社だと「つい勢いで解体しすぎて、法的にグレー」なんてことになりかねません。

必ず過去事例の写真や図面を見せてもらい、施主としては「どれだけ壊したのか」「どれだけ耐震・断熱が上がったか」を確認すると良いです。また、耐震等級3や断熱等級6を実際に取得した現場があるかどうかを尋ねると、その業者のノウハウがわかりやすいでしょう。そもそも新築ではないリフォームでの確認申請の経験値がない会社が大半です。過去のリフォームでの申請書類などを見せてもらうとよいでしょう。

なぜそれが分かるか?それは弊社では都市部の自治体(弊社は東京都ですが)のほとんどの自治体でリフォームの確認申請経験があり、役所の人間と会話をしますが、役所自体での実績自体が少ないためかなりの時間がかかってきたからです。郊外の自治体においては、リフォームの確認申請を受け付けるのが初めてといったこともありました。

7.3.3 すべては実績を見て!施工会社・設計事務所と連携する際のポイント

業者が決まったら、契約前の打ち合わせで「解体範囲をどこまでにするか」を細かく設定します。曖昧にしていると、工事中に思わぬ不具合が発見されて“フルスケルトン寸前”まで壊してしまうリスクもあるからです。2分の1未満という数値を意識しながら、優先度の高い補強箇所や断熱の要点を絞りましょう。

あと重要なのは、法改正の情報や自治体の運用状況を施工会社と共有すること。補助金や減税制度が変わると計画に影響が出るので、「1ヶ月遅らせたら補助金が拡充される可能性がある」など、タイミングを見計らって着工する選択肢も検討できます。半端に知らずに着工してしまうと後から悔やむ施主が多いので、業者や設計士にアドバイスをもらいましょう。

7.3.4 大規模改修でなくとも耐震等級3・断熱等級6の実績があるか

実はフルスケルトンじゃなくても、耐震等級3や断熱等級6レベルを達成しているリノベ事例は意外と多いです。ハーフスケルトンであっても、正しい金物や面材を設置し、ポイントを押さえた断熱改修をすれば高性能化できるわけです。

そのためにも「過去にハーフスケルトンで等級3や6を取った実績」を施工会社に確認してみてください。評点1.5以上を何度も出しているような実力派なら、安心して任せられます。机上で可能と言われても実績がない会社は不安ですから、そこは念入りにチェックがおすすめです。

7.3.5 今後の法改正や市場動向に備える心構え

リフォーム関連の法改正(建築基準法や省エネ基準など)は数年おきに見直される可能性があります。数年前には義務化の議論がなされていなかった断熱性能が、将来は強制レベルに近づくかもしれません。施主としては、「いつ着工するか」「どのタイミングで申請が必要か」を見極めてベストな時期を計画すると良いでしょう。

さらに、工事費は市場動向や資材価格の変動によっても大きく影響されます。たとえば地震が多発する年には耐震金物や合板価格が急騰する場合も。ハーフスケルトンに興味があるなら、「早めに相談→補助制度があるうちに着工」といった動き方も得策です。

7.3.6 補助金や減税制度の有無を常にチェック

最後に、役所のリフォーム支援策や減税制度(住宅ローン減税、耐震改修補助、断熱リフォーム補助など)はこまめにチェックしましょう。自治体によっては耐震や断熱改修に手厚い補助を出しているところもあります。申請不要の範囲であっても、特定の基準を満たせば補助金がもらえるケースがあるのです。

“解体率2分の1未満”だからといって補助金が受けられないわけではありません。要は「リフォーム後の性能が一定基準を満たしているか」が補助対象か否かのカギ。ハーフスケルトンを計画する際も、ぜひ役所や施工業者と相談しながら活用できる制度を洗い出してください。制度を上手に使えば、想定よりも低コストで高性能なリフォームが実現するかもしれません。

全体を通じて、内部ハーフスケルトン工法は「外観ラインを変えず、解体率を2分の1未満に抑えながら、内部性能を劇的にアップするリノベ手法」であることが改めてわかりました。法的リスク回避×性能向上×コスト抑制の三拍子が揃う選択肢として、これからも需要が高まるはずです。少しでもピンときた方は、ぜひ実績ある専門家に相談してみてください。家族の安全や快適性を高めながら、大切な住まいを法的な心配なしに生まれ変わらせる道が開けるでしょう。

2025年建築基準法法改正に関する情報を網羅!

わかりにくい建築基準法改正後の対応も下記を読むことで理解が深まります。

確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?

法改正後のフルリフォームは申請が必須となります。しかし申請ができない方からの相談も数多く寄せられています。

戸建てフルリノベーション実績500棟を超える経験値、リフォームでの申請実績屈指の増改築comが申請をせずに性能向上を図る『3つのフルリフォーム』を例に徹底解説

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

■全国の性能向上リノベーション『ピックアップ事例』※プロの詳細解説付きレポート

< 著者プロフィール >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。

その後、代議士秘書を経て、代々家業となっている工務店(現在のハイウィル)に入社。 平日は棟梁の弟子として、週末は大工学校の生徒としての生活が始まる。 このとき棟梁の厳しい躾けのもと建築を一から叩き込まれることになる。 建築現場の施工管理に従事。また職人に対する躾もこのときに学ぶ。 主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。

幼い頃からの祖父の教えにあった 「住まいはお客様のためのものであり、我々の自己満足的な作品であってはならない。作品とはお客様の生き方に触れ、共感することで初めて形となる」 という教訓を礎に、家業である会社を一度離れ、独立を決意。 2003年5月フルリフォーム・リノベーション専業会社株式会社リブウェルを設立。代表取締役に就任。 旧耐震基準の建物の性能価値をローコストでバリューアップする提案に特化したサロン 「ドゥ・スタジオ」を練馬区にオープン。木造フルリフォーム事業を本格的させる。 旧態依然の不透明だらけの住宅産業に疑問を持ち、特に費用ウェイトの高い”ハコモノ”と呼ばれるキッチン・バスなど定価があるものをすべて分離して安い会社から自由に購入できる施主支給システムを日本で初めて提案。「住設・建材百貨店」にて販売を開始する。

2003年年に業界内に「施主支給」というキーワードを公開し一大センセーショナルを業界に巻き起こす。 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる性能向上リノベーションを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年設立時に推進していた戸建フルリフォーム事業、建材卸売事業のコア事業を家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。 株式会社リブウェルでは全国の中小建築会社へのwebマーケティング支援事業を本格化。 自身の創業したリブウェルを部下に譲りハイウィル1社に集中することを決意。250棟の性能向上リノベーションの営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級6以上」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造性能向上リノベーション経験の集大成として、日本初の木造性能向上リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。本社を日暮里へ移転。

2019年創業100周年、全国工務店向けのセミナー講師を務め、日本の住宅の耐震強化の普及活動を開始。

2020年「増改築com®」に全国から寄せられる相談に応えるべく、「増改築.com®」の全国展開の準備活動を開始。

【現在の活動状況】

ハイウィルでの木造フルリフォームの担当者として現場で汗を流しつつ、全国の技術優位の中小工務店との共生ネットワーク構築のため、全国を飛び回り技術優位の企業に対する協力体制の構築、支援に全力を注いでいる。

『増改築.com®』コンセプト

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)