戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP > なぜ「建築確認申請不要リフォーム」が注目されているのか?)

:更新日:2026年2月11日

なぜ「建築確認申請不要リフォーム」が注目されているのか?

- なぜ「建築確認申請不要リフォーム」が注目されているのか?

- 建築確認申請を不要にするためのポイント

- 申請不要のリフォームでどこまで性能向上できる?

- 性能向上を前提に建築確認申請をどのように回避する?

近年とくにクローズアップされている「申請不要リフォーム」が注目される背景と、2025年4月から施行された法改正(リフォーム工事の規制強化)にまつわるポイントを解説いたします。大幅に家を改装するときには本来、建築確認申請が必要になるケースが増えますが、現実問題として古い木造住宅では建蔽率オーバーやセットバック未対応などの理由で、申請を出すと大がかりな減築を強いられるリスクがあります。こちらを読み進めていただくことで「申請が不要な範囲で、どこまでフルリフォームが可能なのか」を理解し、自宅の性能向上や暮らしの質の向上に役立てていただきます。

ここでの目的:

-

2025年4月以降のリフォーム規制の概要を理解し、申請不要で施工できるリフォーム範囲を把握する。

-

法的な手続きや減築リスクを回避しつつ、耐震や断熱、デザイン性など必要な改修をどう実現するかのヒントを得る。

-

長期にわたり蓄積されてきた木造改修の実務的なノウハウから、余計なコストや工期の増大を避けるポイントを掴む。

2025年4月から始まった「大規模リフォームの規制強化」とは?

ここでは、2025年4月からリフォームに対して厳格化された規制について詳しく説明します。具体的には「二階の主要構造部(床・外壁・階段・柱など)を過半以上解体・交換する工事」が法的に“増改築”として扱われ、従来よりも建築確認申請が必要になるという点が焦点です。ここを理解することで、申請不要にするリフォームの範囲を正しく知り、不要な減築や長期化する審査手続きから解放される道筋を見出します。

2025年4月施行の背景とリフォーム工事の定義

「耐震性や断熱性を高めるため、古い建物を大規模に改修しよう」と考える方が増える一方、無計画な増改築や安全基準を満たさない大掛かりなリフォームも少なくありません。そこで建築関連法令の改正により、2025年4月からは「二階床の半分以上を解体・交換するような工事」「外壁の半分以上を撤去する工事」「主要な柱や階段を大幅に入れ替える工事」などは、“増改築”とみなされて建築確認申請が必要となる方向に規制強化されます。

それまで改修内容によっては“リフォーム扱い”として、届け出や軽微な確認だけで済ませられるケースが多かったのですが、2025年4月以降はより厳密に審査の対象となりました。

例えば、上階の床を全て剥がして構造用合板から交換するケースや、外壁を柱や梁がむき出しになるところまで大幅に解体して張り替えるケース、階段の位置を全面的に変えて構造を作り直すケースなどが該当します。この背景には、古い木造住宅において「耐震補強や断熱改修」を行う機会が増える一方で、施工精度や安全性の問題が顕在化してきたことが挙げられます。また行政としては、違法増築や安全基準を満たさない改装を防ぎたいという意図もあります。

しかしながら、建ぺい率や容積率が現行法をオーバーしている既存不適格建物や、道路セットバック未対応のまま長年使われている住宅では、改築申請を出すと「面積を減らさなければならない」「高さを抑えなければならない」といった条件が課される恐れがあります。

こうした制限を恐れて、大規模改修を断念したり、建物を解体して建て替えることを選んだりする方が増えるのではないか、という危惧も生まれつつあるのです。

建築確認申請が必要になると何が起こるのか

1)審査手続きにかかる時間

建築確認申請を行う場合、書類作成や図面の整合性チェックなどを入念に行う必要があります。とくに築年数が古い木造住宅では、既存図面が不十分だったり増改築部分の履歴が曖昧だったりして、追加調査や専門家による構造計算が求められるかもしれません。その結果、着工までの時間が数週間から数か月延びるケースも想定されます。2)申請手数料や設計費用の増大

行政へ支払う手数料だけでなく、申請図面や構造計算書を作成する設計事務所等への費用も発生します。物件によっては数十万円〜百万円単位になることも珍しくありません。また申請に伴う修正や再審査が発生すれば、その分の追加費用・追加工期も覚悟しなければなりません。3)場合によっては減築リスク

これは最も大きな問題といえます。建ぺい率オーバーや道路斜線、セットバック未対応など違反状態の部分が確認申請手続きの段階で指摘され、合法範囲内に納めるよう指導が入ることがあります。つまり「建物を小さくしないと申請が通らない」という状況に陥る可能性があるのです。長く住み慣れた家の広さを削らなければならないのは大きな痛手でしょう。4)工事全体に対する制約が増える

法律上、増改築扱いになると耐震基準や断熱基準、防火基準などもより厳しくチェックされるため、それ自体は安全性向上のメリットもある反面、コストと手間が跳ね上がりやすいです。特に既存不適格要素が複数ある建物では、ひとつクリアすれば別の要件が出てくるという“いたちごっこ”状態になりかねません。以上のように、建築確認申請が求められるリフォームはメリット(安全性・品質向上)もある一方で、非常に煩雑かつハイコストになりやすいのが現実です。そこで近年、「必要以上の解体を避けつつ、しっかり性能向上を目指す」=申請不要の範囲で行うフルリフォームという選択肢に注目が集まっています。

申請不要リフォームの魅力と注意点

ここでは法改正による厳格化がされた今、なぜあえて“申請しなくても済む範囲”でリフォームを検討する意義が大きいのかを掘り下げます。一方で、やみくもに解体範囲を抑えるだけでは思わぬ不具合や安全性の低下を招く可能性があるため、適切なバランスを保つための注意点も述べます。

“申請不要で済ませる”ことの魅力

1)大幅なコスト削減

申請にかかわる設計料や手数料をはじめ、行政とのやり取りに要する時間や追加調査費の削減が期待できます。また、解体範囲を抑えることで解体工事費自体も軽減できるため、トータルコストを数十万〜数百万円抑えられる可能性もあります。その浮いた資金を、耐震補強や内装の質を高める方向に回すことができれば、コストパフォーマンスが向上するでしょう。2)リフォーム手続きや工期の短縮

建築確認申請をしなくて済む分、設計図面や構造計算のボリュームが抑えられ、工事着工までの準備期間を短くできます。時間的な余裕があまりない場合や、転居先に限りがある場合に重宝される方法です。特に増改築の履歴が複雑な建物では、申請図面の整合性を取るだけで相当な時間を費やすリスクがあります。3)減築を強制されるリスクを回避できる

建物を“合法化”するために広さを削らなければならないという事態を避けられるのは、多くのオーナーにとって大きなメリットです。もし建物が既存不適格であっても、半分以上の解体・交換を伴わないリフォームであれば「増改築扱い」にはならず、従来通りの広さを維持したまま住宅の性能やデザインを高められます。4)大掛かりな仮住まい・引っ越し不要の可能性

工事の規模が抑えられれば、仮住まいをせずに住みながらリフォームを進められるケースも出てきます。もちろん施工内容によっては一時的に水回りが使えなくなるなどの不便はありますが、家族構成や生活スタイルに応じて「なるべく住み続けたい」という要望に応えやすくなります。特に年齢を重ねた方やペットがいる世帯などでは、この点が非常に助かるでしょう。

建築確認申請不要リフォームの注意点

1)解体範囲を低く抑えすぎると、根本的な問題が解決しない可能性

たとえば床のきしみや傾き、柱・梁の腐朽など、構造的な問題が深刻化している場合は、ある程度の解体をしなければ本質的に改善できないケースがあります。それを避けようとして表面だけを取り繕うリフォームをすると、後から再度大規模工事が必要になり、結局コストがかさんでしまう恐れがあります。2)耐震・断熱の向上レベルに制約がある

半分以上を解体しなければ“申請不要”というメリットを得られる一方、壁の内部にアプローチしにくいなどの問題から、断熱材や耐力壁の施工範囲が限定される場合があります。高い耐震性や断熱性能を追求しすぎると必然的に解体面積が増え、申請が避けられない可能性があるため、施主側は「必要十分な性能」と「過度な性能競争」の境目を慎重に見極める必要があります。3)適法リフォームでも無申請工事に抵触しないかの確認

確かに、法的に半分未満の解体であれば建築確認不要というルールがありますが、その境目が非常に曖昧なことも多いです。住宅の形状が複雑な場合や増改築の履歴が不明瞭な場合、現場判断だけで「これは半分未満だから大丈夫」と思い込むと、後で指摘を受けるリスクがあります。経験豊富な設計者や施工会社とよく相談し、書面や図面で“どこをどれだけ解体するか”を明確に記録しておくことが大切です。4)改修後の家の資産価値への影響

建築確認申請を行うリフォームは、工事後に“合法建築”として公的にも保証されるため、将来売却や相続の段階で評価を受けやすい面があります。一方、申請不要でリフォームを行った建物は、内部的には安全性が高まっていても、書類上それが証明しにくいケースがあり得ます。リフォーム履歴や補強箇所の写真・図面などを整理し、後々の評価を上げられるようにしておくのが望ましいでしょう。こうした注意点を踏まえると、申請不要リフォームは万能な解決策ではなく、「法的な縛りを避けつつ、最低限必要な性能向上を図る」という割り切りが求められます。また、どの程度までが“半分以上”に当たるのかは建物の形状や構造によって異なるため、専門家と協力して慎重に計画を立てることが肝要です。

ここまで「なぜ『建築確認申請不要リフォーム』が注目されているのか」の詳細になります。2025年4月からの規制強化によって、建築確認申請なしで行えるリフォームの範囲が狭まるように感じられますが、実際にはうまく解体範囲を抑えたり上貼り工法を活用したりすることで、十分に性能やデザインを向上させられる可能性があります。古い木造住宅で「セットバック問題」「建ぺい率オーバー」といった事情がある場合こそ、過度な解体を避けながら家を活かす手法が注目されているのです。

ここでは、「どこまで解体・交換をしてしまうと建築確認申請が必要になるのか」という境界線と、いかにして“半分以上”の大規模扱いを回避するかを解説いたします。2025年4月以降、二階の床や外壁、柱など主要構造部を過半数以上解体すると申請が必須になるケースが多くなるため、ここでは「必要最小限の解体で最大限の効果を引き出す」具体的なリフォームのポイントをご紹介します。

ここでの目的:

-

解体範囲をコントロールすることで、建築確認申請が不要なリフォームを実現する方法を学ぶ。

-

二階の床・階段・柱・外壁といった主要構造部をどのように部分的に扱えば申請対象になりにくいかを知る。

-

最小限の解体で耐震や断熱など性能面も高めるノウハウを把握し、コストや工期を抑えつつリノベーションの満足度を上げる。

過半(50%)を超えない解体に留める

リフォームで「過半を超える解体」を行った場合、法的には“増改築”として扱われて建築確認申請が必要になる可能性が高くなります。ここでは、二階床・階段・柱・外壁といった構造要素を、できるだけ既存のまま活用するための着眼点を具体的に示しながら、解体範囲のコントロール方法を解説します。解体を最小限に留めることは費用削減にも直結し、あわせて建物自体の解体産業廃棄物の排出量を抑えて環境に配慮したリフォームにもつながります。

ポイント:

-

申請不要リフォームの最大の肝である「解体面積の制限」を明確に把握する。

-

フルリフォームで最も抵触しやすい二階床・階段・柱・外壁を具体的にどこまで解体できるかを理解する。

-

建築確認申請が発生しやすい“落とし穴”を回避しながら、耐震補強や断熱性能向上も同時に検討するための基礎知識を得る。

二階の床

申請不要リフォームを考えるうえで、とくに見落としがちなのが「二階床の解体範囲」です。上下階の配線や配管を大幅に交換しようとすると、どうしても床全体をめくりたくなるのですが、床を全面的に剥がしてしまうと「二階床を半分以上解体」したとみなされる可能性が高まります。ここでは解体を抑えつつも快適なインフラ更新を実現するためのポイントを探ります。

1)必要箇所のみ解体し、ピンポイントで配線・配管を更新する

床下に潜るための点検口を新設したり、床板の一部を切り開いて工事スペースを確保する方法が考えられます。こうすれば二階床全体をむやみにめくらずに済み、申請対象となる“過半数解体”を回避できます。ただし、配管の移動範囲が大きい場合は、必要に応じて梁や根太(床下地)を傷つけないよう慎重に計画することが大切です。

2)床下点検口の増設で将来的なメンテナンスも効率化

床下点検口を増やしておけば、後々の配管漏れやシロアリ予防の点検がしやすくなります。一時的な解体より将来的なメンテナンス性を見据えて、配管・配線経路と点検口の配置を最適化すると良いでしょう。

3)断熱材追加を内側から行う

断熱性能を高めたいが床全体は剥がしたくない、という場合は1階の天井を解体して2階の床下から断熱材を差し込む工法や、室内側からフローリングを二重に敷く「重ね貼り」方式も選択肢です。完全に床を取り払うほどではないため、解体面積が最小限に留められます。

階段

階段の大がかりな移設や交換は、リフォームの中でも申請対象になりやすい部分です。なぜなら、階段は建物内の主要構造の一部とみなされ、踏板・側桁・ささら桁などを大きく解体すると“構造体の過半解体”と判断されることがあるからです。ここでは、小規模な修繕やデザイン変更にとどめて申請不要をキープするアイデアを紹介します。

1)踏板・手すりのみの交換で一新する

踏板表面が老朽化している場合や手すりが劣化している場合は、比較的容易に新しい部材に交換できます。古くなった塗装や段差の角の欠損なども、この方法ならきれいにリニューアル可能です。階段全体を撤去するわけではないため、解体面積にも影響しにくい点がメリットです。

2)階段の位置変更は避ける

階段を丸ごと移設するとなると、周囲の梁や柱を大きく動かす必要が出てきます。これこそが「半分以上の構造解体」と判断されがちな要素です。どうしても動線を変えたい場合は、既存の階段室を活かしながら少し配置をずらす程度に留め、過半解体とならないよう事前に設計士や施工会社と入念に打ち合わせをしましょう。

3)踏み板の塗り替えや補強で“古い階段”でも快適に

階段がギシギシ音を立てる場合、板の隙間に木製パッキンを追加したり、合板を内側からあてがって補強する方法があります。見た目にもこだわる方は、塗装やタイル仕上げを施すだけでも印象が大きく変わります。これらはいずれも既存階段の主構造を変えないため、過半解体に該当しにくいです。

柱

柱は木造住宅において重要な構造体です。フルリフォームでは間取り変更に伴い柱を抜くケースが多いです。リフォームの際、「この柱を抜けば広々としたLDKを作れるのに……」と考える方は多いでしょう。しかし柱を大幅に取り除く行為は、建築確認の対象になる“過半解体”に該当しやすい要素のひとつです。どう対処すれば良いか、いくつかの視点を確認しましょう。

1)柱を抜くのは最小限に抑え、残りは補強金物や耐震壁を追加

間取り変更をする際に柱を全部抜いてしまうと、“半数以上を解体・撤去”と見なされるリスクが高くなります。そこで、どうしても抜きたい柱は最低限に留め、他の箇所には補強金物や壁を増やして構造バランスを保つ方法を検討しましょう。こうすれば法的に大規模改築扱いになりにくく、申請を回避できる可能性が上がります。

2)既存柱を“化粧柱”として活かす

住宅に合わせた空間デザインを楽しみたい場合、既存柱を意匠に取り込みつつ、柱頭部と柱脚部に金物を仕込んで耐震性を高める手法があります。無垢材の柱を磨いてアクセントにすれば、古い木造の風合いを活かしながら耐震補強が可能です。N値計算書(引き抜き耐力)を算定できる会社へ相談しましょう。

3)柱の抱かせ補強や接合金物で腐食対策

築年数が古い家だと根元の腐朽が気になるケースがありますが、全撤去・交換せずとも、柱を抱かせて根元補強したり、耐朽材を使って土台周りだけ増し補強する工法があります。大掛かりな解体をせずに柱を長持ちさせられるので、申請不要リフォームとの相性が良いです。

外壁

外壁は、住宅を外気や雨水から保護する大切な役割を担っていますが、全面的に外してしまうと「外壁の半分以上を解体」扱いになり建築確認申請が必要です。ここでは必要な補修やデザイン変更を行いつつ、過半解体とみなされないためのポイントを見ていきます。

1)痛んだ部分だけの補修・交換に留める

経年劣化で一部が割れたり、ひび割れが生じている場合は、そこだけを集中的に補修する方法があります。どうしても大部分の外壁が傷んでいるなら、「上貼り」や塗装の塗り直しを検討し、徹底的に剥がす作業を避けましょう。

2)“上貼り(カバー工法)”で外観を刷新

外壁を全面撤去する代わりに、既存外壁の上からガルバリウム鋼板やサイディングパネル、あるいは断熱材付きのパネルをカバー工法で貼り付ける手段があります。これにより、解体面積はほぼゼロに等しいため、申請不要につながりやすいです。断熱効果を高めるための下地も同時に追加しやすいので、外観と性能の両立が可能です。断熱を外部より強化する外断熱化も有効です。

3)痛んだ下地のみを部分交換してから塗装

モルタル外壁や既存サイディングの大半が健在な場合は、傷んでいる部分だけを交換し、その上に上質な外装塗料を塗る方法もあります。ヒビやクラックを補修して塗り替えれば、家全体の耐久性も向上します。全面解体に比べ、工期やコストを大幅に削減できるのがメリットです。

4)窓回りは役物を活用して取り合いをスムーズに

窓やサッシ回りが経年劣化しやすい部分ですが、アルミサッシの交換や内窓の追加などを行う際、外壁を大きく解体しなくても、各種の役物(部材)を用いて納める方法があります。これにより解体範囲を最小限に抑え、断熱性や採光性のアップを図ることが可能です。

上記のように、二階の床・階段・柱・外壁の主要部分を“過半以上”取り壊すことなくリフォームを進められれば、建築確認申請が不要となる確率が高まります。木造改修に慣れた会社に相談することが成功のカギとなるでしょう。ただし、解体面積を抑えると同時に、耐震・断熱・防水といった性能面の向上も見据えなければ、大きな効果を得づらいのが難しいところです。次の項では、限られた解体範囲で最大限の性能やデザイン性を追求するためのアイデアやコスト面での工夫などを、より実践的な観点からご紹介いたします。

この項では、「建築確認申請が必要となる大規模な解体を避けつつ、家の性能や快適性をどう高めるか」という視点から、具体的なリフォームアイデアを紹介します。外壁・屋根を含めた建物全体を一新したいけれど、セットバックや建ぺい率などの制約で申請が難しい方に向けて、最小限の解体で最大限の効果を得る方法を重点的に解説します。内部を大胆に変えたい場合や、水回りだけ刷新したいケースなど、多彩な選択肢を提示しながら、コストや工期を抑えるコツも紹介します。

ここでの目的:

-

申請不要リフォームを検討する際に、費用対効果を意識しながらも満足度を高める具体的な工夫を学ぶ。

-

解体範囲を抑えながらも、耐震や断熱などの必要な性能をしっかり向上させるためのヒントを得る。

-

建物外観や水回り、趣味の防音スペースといった多岐にわたるニーズに合わせたアイデアを理解し、自分の家に合わせて応用できる力を身につける。

大本命は“内部はハーフスケルトン”+断熱・耐震性能向上リノベーション

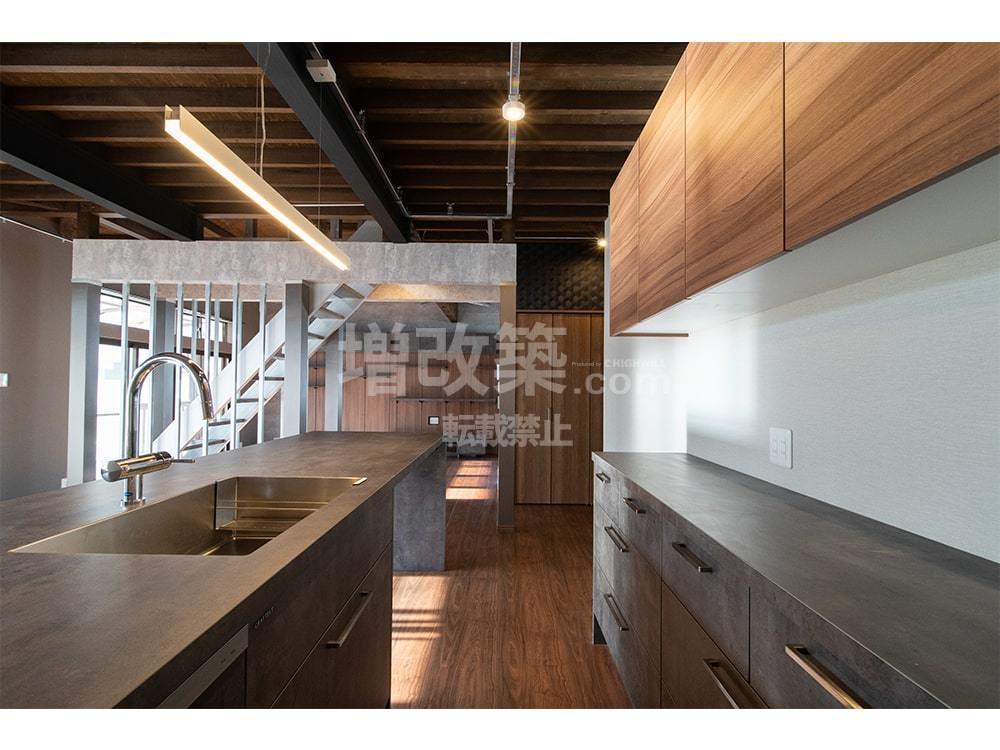

内部ハーフスケルトン解体(二階の床残し・階段残し)

写真情報は当社または当社がその他認めた権利者が著作権を有しております。

著作権者の事前の許可なく、これらの情報を利用(複製、改変、配布等を含みます)することはできません。

本来は、スケルトンリフォームがしたいが諸事情で申請ができない建物の方に最も推奨のリフォームはこちらの“内部ハーフスケルトンリフォーム”工事です。家の内装は新築同様にすることも可能です。大きく建物の性能向上したい一方で、申請に抵触してしまう50%以上の構造解体を行わずに改修したい場合に有効な手法です。壁や天井の仕上げ材を一度はがしてから状況を確認し、必要な配管・電気系統の更新や構造計算にて解体を50パーセント以内に抑えるテクニックが必要ですが耐震補強と断熱補強を施すことで、家の性能を大幅に向上しつつコストと解体面積を最小限に抑えられます。

ポイント:

-

“過半解体”を回避しながら内装の大幅リニューアルを図る実例を示す。

-

断熱性能や耐震性能のアップ、配管更新などを効率的に実施するポイントを理解する。

-

仕上げの素材選定や設備のグレードなど、予算配分の考え方を整理する。

こんな方におすすめ

-

「スケルトンリフォームで耐震断熱の向上を想定していたが建物が大幅減築などで申請できない」と考えている方。

-

「耐震・断熱工事も必要だけれど、フルスケルトンで建物を丸ごと壊すほどの予算はない」という方。

具体策

1)二階床を「半分以上」解体せずに対応

上下階の配線・配管を全面的にやり替えると二階床をすべてめくらなければならない可能性があります。必要箇所のみをピンポイントで解体し、床下から入るなどの工夫を凝らして“過半解体”を回避します。

2)階段は部分的に踏板交換してデザイン性をアップ

階段の位置を丸ごと変えると申請対象になるリスクがあるため、踏板や手すりを交換してイメージを刷新します。手をかけ過ぎると全面解体扱いになる場合があるため、既存の構造をできるだけ活かす工夫が大切です。

3)柱は抜きすぎず、ノボパンや金物・ダンパーで耐震補強

柱を大量に抜くと大規模扱いになります。どうしても間取り変更で柱を一部抜きたい場合、最小限にとどめ、その他の箇所は梁補強や接合金物、耐震壁、制震ダンパーなどで地震対策を行います。N値算定をしっかりできる会社へ依頼しましょう。

4)断熱材強化(発泡ウレタン・グラスウール・セルロースファイバー)

外壁を大きく剥がさずに、内側から吹き付けや充填を行います。床下も含めて施工すれば、断熱性能が大きく向上します。将来的に冷暖房費の削減や結露防止といったメリットが得られます。

5)キッチン・浴室・トイレなど水回りを一新+床暖房(もしくは無垢材の蓄熱効果)やダクトレス空調を導入

設備をまとめて変えると設備費はかかりますが、内装も一新できるうえ使い勝手が大幅にアップします。床暖房を入れる場合は解体範囲を注意しつつ、躯体を大きく壊さずに配管や電気系統を通す工夫が必要です。高断熱住宅では針葉樹の無垢材を使用することで蓄熱効果がありますので床暖房ではなく針葉樹(杉・ヒノキ・松など)の床に、断熱材にセルロースファイバーなどを採用することでさらに効果は高まります。断熱等級6等で計画する場合は熱交換型のダクトレス空調を入れることで快適な建物となります。

まとめますと、外壁の剥離解体は避け、内部の二階の床と階段を残し解体、間取り変更を最小限に抑え、柱を抜く場所を限定、内部より耐震補強と断熱改修(断熱サッシへの変更も含む)をすることで新築以上の性能向上(上部構造評点1.5以上・断熱等級6)が可能となります。

応用編“外壁解体なしの上貼り断熱”+耐震補強箇所への部分スケルトン

“外壁解体なしの上貼り断熱”

写真情報は当社または当社がその他認めた権利者が著作権を有しております。

著作権者の事前の許可なく、これらの情報を利用(複製、改変、配布等を含みます)することはできません。

外壁を全面的に剥がすと、法的に“過半解体”扱いとなるリスクが高まります。そこで上貼り(カバー工法)や外断熱材の施工を駆使し、既存外壁を残したまま外観と断熱性能を底上げする方法が注目されます。一方、内側では一階を中心にスケルトン化し、構造計算に沿って耐力壁や金物を配置、配管・配線を更新するプランを組み合わせることで、断熱性能と耐震性能を大幅に向上させたうえで、外装も内装も大幅にグレードアップさせられます。

ポイント:

-

「外壁全面撤去なしで断熱性能をアップさせたい」という方向けに、上貼り断熱を紹介。

-

一階側だけスケルトン化するなど、部分解体と外壁再生を同時に行うコツを理解する。

-

大がかりな解体を避けながらも、快適性向上や配管更新を進める際の費用感や注意点を紹介

こんな方におすすめ

-

外壁の劣化が進んでいて「カバー工法」を検討しているが、外観も一新したい。

-

二階部分はあまり触らず、一階をメインにスケルトン化して水回りや配線をやり替えたい。

-

「二階床&階段の解体範囲を“半分以上”にしない」でリフォームを完結したい。

具体策

1)外壁の上から断熱材を貼る「外断熱」

既存外壁を剥がすことなく、アキレスキューワンボードなどの断熱パネルを外側に貼り付ける工法です。外断熱は家全体を包むイメージで熱損失を防ぎ、室内側の解体を最小限にとどめられます。ここでの注意点は、既存の外壁がサイディング張りのケースです。現状のサイディングが通気工法で施工されている場合、新たに断熱パネルをそのまま張ってしまうと、通気が2重になり効果がなくなりますので、この工法ができるのは、サイディングは、直貼りの建物とモルタル塗装壁(湿式工法)の建物に限定されるので注意が必要です。

2)一階中心にスケルトン化+配管や電気を更新

二階まで全面解体すると「2階床は主要構造部に該当」することから申請が必要になる可能性が高いので、一階部分の内装を、構造計算に沿ってまとめて剥がし、耐力壁や金物を配置します。その際に古い配管・電気系統を刷新します。二階床の「半分以上」に触れないよう、慎重に解体範囲を絞ります。

3)段差や小さな階段の位置変更は、解体割合に注意

大規模に階段をかけ替えない限りは申請不要で済むケースが多いですが、床の大幅な段差解消などは「床全面リフォーム」扱いになる恐れがあります。ピンポイントの改修で住み心地を改善するのがポイントです。

先ほどは内部のハーフスケルトンを紹介しましたが、こちらは外から断熱補強を施し、内部は耐震箇所を優先した部分スケルトンといったイメージです。どちらも耐震性能と断熱性能を大幅に向上することが可能です。

水まわり大幅移設+部分的構造補強

キッチンや浴室など、水回りを思い切って移動したい場合は、配管ルートの変更が必要となるため、ある程度の解体は避けられません。一方で、階段や二階床を最小限しか壊さなければ“過半解体”に該当しない可能性が残ります。ここでは、水回りを中心に家の使い勝手を劇的に向上させながら、法的リスクを抑える方法と、その費用感を提示します。

ポイント:

-

キッチンや浴室など生活の要となるスペースの大幅リニューアルを希望する方向けに、解体ラインのコントロールを検討。

-

柱や耐力壁を残したまま、配管系統を新設する際の注意点とコスト感を解説。

-

BEI(建物の省エネルギー性能)向上や補助金獲得などと連動したリフォームの例を把握する。

こんな方におすすめ

-

家事動線や収納を根本的に見直したいが、申請手続きで減築等の費用増は避けたい。

-

水回りはすべて入れ替え、最新設備を導入して居住性を大幅に上げたい方。

-

「既存の階段や二階床をなるべく温存」しつつ、間取り変更の自由度を確保したい方。

具体策

1)キッチンや浴室の位置を大胆に変更

配管ルートの再設定が必須となります。床下を大幅に開口する必要はありますが、二階の床や階段に手を入れないよう計画すれば、“半分以上”には至らないケースが多いです。

2)柱・梁は最小限の撤去で済ませ、代わりに金物や耐震壁で補強

どうしても通路拡張やカウンターキッチン化などで柱を抜きたい場合、最小限にとどめつつ、面材やダンパーで補強します。耐震性能だけでなく構造バランスにも配慮することが大切です。ダンパーに頼る計画は本末転倒のため、耐震補強の上でダンパーを採用することがポイント。構造計算は必須となります。

3)省エネ・耐震リフォームと組み合わせ、補助金活用

BEI(Building Energy Index)の算定や省エネ基準クリアを目指しつつ、断熱性能をクリアしたうえでエアコンや給湯設備機器の省エネ基準を満たせば、サステナブル補助金などの助成を受けられる可能性があります。書類作成の手間はありますが、実質コストが下がるメリットも。

屋根葺き替え+外壁上塗り+部分的内部リフォーム

屋根や外壁が老朽化しており、雨仕舞、防水性能の低下が懸念される場合に適したプランです。屋根は全面解体せずにカバー工法や必要最低限の補修を行い、外壁は塗り替え・部分的な貼り足しなどで対応します。加えて、室内の設備や内装を一部だけ刷新することで、全体の印象と暮らしやすさを向上させる手法です。

ポイント:

-

外装の耐久性と美観を回復させながら、軽めの内装変更をセットにする手段を示す。

-

大がかりな増改築をしないため、申請不要になりやすいリフォーム形態の一例を具体的にイメージできるようにする。

-

外装と内装それぞれの工事を同時に行うときのスケジュールや費用感を把握する。

こんな方におすすめ

-

屋根の劣化が進んでおり、雨漏りや塗装の剝がれが目立っている。

-

大きな間取り変更は考えていないが、内装や設備を少しリフレッシュして暮らしの質を高めたい。

-

外壁も本格的な全剥がし解体は避けたいので、塗り替えやコーキング打ち替えなど比較的軽度な方法で乗り切りたい。

具体策

1)屋根は垂木を大幅に替えずに葺き替えやカバー工法

全面的に垂木まで交換すると大規模解体に該当する可能性があり、申請が必要になる場合があります。葺き替え時は防水シートをきちんと敷き直し、棟換気などを追加するだけで機能面が大きく向上します。

2)外壁は全面剥がさず、塗り替えや部分補修で対応

モルタル壁なら高耐久塗料を塗り直し、サイディングならクリア塗装やコーキング打ち替えが中心です。傷んだ箇所だけ板金カバーやサイディングの貼り足しを行い、外観をすっきりさせます。

3)内部設備や内装を一部刷新

水回り設備をすべて変える予算がなくても、キッチンや洗面台だけを交換する、あるいは床材や壁紙を新調して気分を一新する方法があります。解体が軽微なため、工事期間も短く済む可能性が高いです。

内装デザイン・防音室

大きな構造変更を伴わずに、趣味やライフスタイルを追求した空間を作りたい場合のプランです。防音室の追加や凝ったデザインリフォームを行っても、階段や二階床、柱を大幅に解体しなければ建築確認申請不要で収まる可能性が高いです。趣味の音楽や映像を心ゆくまで楽しめる、あるいはこだわりのインテリアを実現する手法を紹介します。

このセクションが章の中で果たす役割:

-

防音施工や意匠性の高い内装を施したい方向けに、構造体を壊さずに満足度を上げるアイデアを提供。

-

コスト面や工期を含め、どの程度の改修なら“過半解体”を回避できるかを具体的にイメージさせる。

-

好きな素材(タイルや無垢床など)を積極的に取り入れる意義を確認しつつ、性能面でも妥協しない実例を示す。

3.4.1 こんな方におすすめ

-

防音室や趣味の空間を作りたいが、間取り変更や柱撤去までは望んでいない。

-

既存のレイアウトはほぼ満足しており、デザインや空間クオリティを高めるリフォームに注力したい。

-

過剰な性能競争や大量解体には抵抗があるが、こだわりの自然素材や仕上げを取り入れたい。

3.4.2 具体策

1)大きな構造変更なしで防音施工

壁を二重にする、吸音材や遮音シートを追加するなど、壁厚を増やす技術を使えば構造部に大きく触れずに音漏れを防げます。床下地や天井裏も追加施工が可能です。

2)内装仕上げの素材にこだわる

無垢床や左官仕上げ(漆喰・珪藻土)を取り入れると、表面的な改修であっても雰囲気が大きく変わります。既存の柱や梁をアクセントとして活かす“既存活かし”デザインも人気です。

3)オーダー家具や収納を造作

壁を動かさなくても、部屋の隅や壁面にカウンター収納を造り付けるだけで生活の質がぐんと上がります。スペースの有効活用にもなり、解体範囲が最小限で済むためコストメリットがあります。

上記のように、申請不要のリノベーションを実現するためには「主要構造部の解体割合を半分未満にとどめる」ことを軸に、解体対象を厳選する知恵が欠かせません。内部スケルトン風リフォームや外壁の上貼り、屋根のカバー工法などをうまく組み合わせることで、家全体を大改修しなくても耐震・断熱・意匠性を大きく向上させることが可能です。

このように、建築確認申請を回避しながらも家族の暮らしやすさや健康的な室内環境を確保するには、何を優先的に改修すべきか、どの程度の解体を行うかを事前に精密にプランニングする必要があります。次の章では、さらなる費用削減のコツや素材選びのポイント、補助金の活用法などを総合的に見ていき、申請不要のフルリフォームを成功に導く具体的なステップを提案していきます。

難易度Sランク!外壁自体が深刻に傷んでいる場合のハーフ外部スケルトン

“ハーフ外壁スケルトン(2階床・階段残し)”

写真情報は当社または当社がその他認めた権利者が著作権を有しております。

著作権者の事前の許可なく、これらの情報を利用(複製、改変、配布等を含みます)することはできません。

“ハーフ外壁スケルトン”

写真情報は当社または当社がその他認めた権利者が著作権を有しております。

著作権者の事前の許可なく、これらの情報を利用(複製、改変、配布等を含みます)することはできません。

最後は、例外的なケースですが、弊社ではたくさんのご相談があるケースです。

外壁が相当程度に傷んでいる住宅の場合、本来であれば全面解体して新たに外壁を組み直すことが理想です。しかし、そこまで大規模に外壁を剥がすと “主要構造部の半分以上” を解体する恐れが高く、確認申請が必要になってしまいます。そこで、腐食箇所を最小限に抑えながら内部から補強を施す「ハーフ外部スケルトン」の考え方が有効です。文字通り外壁をすべてはがさないで済むため、リノベーションでありながら全面解体レベルのスケールには至らず、申請不要の工事範囲にとどまることを目指します。かなり難しい工事となります。

ポイント:

-

外壁の老朽度が激しいケースでも、「半分以上」の解体ラインを越えずにリフォームする具体策を示す。

-

内壁を先にはがして外周部を補強するアプローチや、一部の腐食箇所だけ外壁を剥がす方法を解説し、建替えをせずに済む可能性を探る。

-

それでも難しい場合の建替え判断にも触れ、最善の選択ができるよう検討。

腐食部のみ選択的に解体

外壁を全面的に撤去してしまうと、あっという間に「過半解体(半分以上の構造部解体)」にカウントされるリスクが高まります。そこで、雨漏りや腐食が深刻な一部区画だけを集中的に撤去・補修する方法を取ります。

-

ポイント

-

腐った木材や傷んだ防水シート、下地材だけを外側から外し、補修後は新しい防水紙・耐力面材で強化。

-

最後に塗装やカバー工法(上貼り)で外壁全体を仕上げれば、全面解体をせずとも外観を一新できます。

-

解体するのが全外壁面積の「半分未満」に抑えられれば、確認申請不要とみなされる範囲に収まりやすい。

-

内側から外周面をスケルトン解体し補強

外壁の表面を大きく剥がすのではなく、内壁側から外周部の構造躯体を露出させて補修・補強するアプローチです。弊社では何度も経験してきましたが、躯体までが腐食している建物は一部で済むことは少なく熟練を要します。痛み状況を検査し、“外壁解体”として計上される面積は極力小さくしつつ、内部からの補強可能な方法を検討します。

-

主な手順

-

室内の4面の内壁をはがし、断熱材や下地を撤去して柱や梁を露出させる。

-

柱が腐りやシロアリ被害などを受けている場合、添え柱(補強材)を加えたり、構造用合板や耐震金物を追加するなど耐震性能を確保。

-

ガイドラインに沿った補強後、断熱材や新しい下地を入れ直し、内壁を仕上げる。

-

-

注意点

-

内壁解体も「半分を越える」ほど大きくやると、構造部改修としてカウントされる恐れがあります。外壁解体を回避できても、今度は内壁側の躯体過半解体に該当しないか十分に調整する必要があります。

-

添え柱や金物による補強は、リフォーム向けの耐震ガイドラインや省エネ改修ガイドラインなどを活用して確実に行いましょう。柱の劣化がひどい部分は切断し切断部部分には現場刻みで新しい柱を入れて結合部は金物補強し、その後、両脇から桁までの管柱(添え柱)で補強が必要です。

-

厳しい場合は建て替え検討も

外壁の全面腐食に加え、構造体そのものが深刻に傷んでいるような場合は、やはり建て替えのほうがコスト面や安全面で合理的なケースもあります。以下の観点を踏まえて、最終的な判断を下してください。

-

構造体の損傷度

柱や梁、土台が腐っていたり、耐力壁が著しく機能を失っている場合、抜本的に取り替えないと大きな地震で倒壊リスクが高まる恐れがあります。 -

セットバックや建ぺい率の問題

新築時点で厳しい制約がある土地でも、建替えなら敷地条件を再調整する手段が見つかる可能性も。 -

長期的な資産価値

あまりにリノベの費用がかさむ場合、新築と比較して費用対効果が見合わないかもしれません。 -

申請不要での限界

外周部のほとんどを張り替えなければならないなら、どうしても「半分以上解体」判定の可能性が高くなります。あくまでも建替えが難しい事情がある場合の“最終手段”として外周部の内側補強などを選ぶべきでしょう。

以上のように、外壁がボロボロの難解ケースでも、腐った部分だけ外して改修するやり方や、内壁からアクセスして構造補強を施す「ハーフ外部スケルトン」の発想を組み合わせることで、“半分以上”の解体扱いを防ぎつつ家を再生できますし、弊社では数多くの実績があります。ただし、ダメージが広範囲に及ぶほどリスクと負担が大きくなるので、慎重に調査・計画を進め、必要なら建て替えも視野に入れることが大切です。

ここでは、建築確認申請が必要とされる「二階床・外壁・階段・柱など主要構造部の半分以上の解体や交換」を回避しながら、性能向上リノベーションを進めていくための戦略を解説します。特に「既存不適格」の住宅を抱える方や、セットバックや建ぺい率の問題で申請手続きが難しい場合などは、いかに主要構造を残しつつ希望の改修を行うかが大きなテーマです。本章を通じて、法律面での「申請を要しない」範囲を上手に確保しながらも、理想の居住空間へ近づくためのポイントを把握していただけます。

ここでの目的:

-

解体や交換が“半分以上”に及ばない方法を再確認し、不要な手続きを避ける具体的な方法を理解する。

-

外壁や屋根、設備の更新を行いつつも、建物の主要構造部を最小限の改修にとどめる考え方を学ぶ。

-

住宅性能の向上(耐震・断熱・防音など)と建築確認申請回避のバランスを取る実践的なノウハウを獲得する。

解体範囲を必要最小限に

リノベーションで建築確認申請を回避したいなら、最優先で意識すべきは主要構造部の解体面積を半分未満に抑えることです。解体を抑えるほど工事の手続きや期間はシンプルに済みやすく、既存不適格物件にありがちな「申請による面積減少」や「増改築不可」といったリスクを避けられます。ここでは、どの部位を残し、どこを改修すべきか考える上でのポイントを紹介します。

ポイント:

-

構造部の解体が法定の“半分以上”に達しない範囲を確保し、確認申請を求められないよう工事計画を立てる方法を学ぶ。

-

全面リフォームを断念するのではなく、必要な改修を最小限の解体で実現する具体的な視点を得る。

「半分以上」の壁を超えない

建築基準法上、二階床・柱・外壁・階段などの主要構造部を「過半」で解体・交換すると、建築確認申請が必須になるケースが多いです。そこで、下記のように解体対象を厳選することが肝心です。

-

二階床は部分解体

配線や配管を変更するために一度に床を全部外すと、あっという間に解体範囲が半分を超えてしまいます。必要箇所だけめくるなど、ピンポイントで対応するのがベターです。 -

階段は一部の交換で済ませる

階段位置を変えずに踏板・手すりのみをリニューアルすれば大幅解体とはみなされません。視覚的にも雰囲気が変わるためデザイン的な効果が期待できます。 -

柱は抜かず補強で乗り切る

部屋を広くしたいあまり柱をいくつも抜くと、「半分以上」を一気に越えてしまう可能性があります。最小限にとどめ、他は耐震壁や接合金物、制震ダンパーで補う方法がおすすめです。

既存部分の“再利用”を積極的に

住宅の印象を変える方法は、解体だけではありません。古材の塗装をやり替えたり、表面の仕上げを更新したりするだけで、モダンな空間を創出できます。華美なリフォームではなく、既存構造との調和を重んじる方にとっても相性の良いアプローチといえるでしょう。

“合法的な範囲”を理解しておく

リフォーム計画時点で、施工業者や設計士と相談しながら、建物の構造部リストアップを行い、解体する部位をコントロールします。特に柱や耐力壁、床の解体面積は、“過半”に到達しないよう緻密に計算しておくことが、申請不要を実現するうえで不可欠です。

耐震断熱の性能向上を制約下で取り入れる

解体範囲を抑えて申請なしで進めるとなると、耐震や断熱などの性能をどう向上させるかが課題になります。大規模解体に比べて工法に制約はあるものの、適切な施工法を選択すれば、安全性や快適性をしっかり確保しつつ申請を回避できます。ここでは、部分解体リフォームでも取り入れられる建物の性能向上の要点を整理します。

ポイント:

-

大幅な構造撤去をしなくても、必要十分な耐震・断熱・防音性能を確保できる考え方を学ぶ。

-

木造住宅でよく用いられる「既存壁の補強」「内側断熱」「制震ダンパー」など、申請不要でも適用しやすい技術を把握する。

柱・壁を残しつつ耐震強化

抜柱を最小限に抑え、N値算定に基づき面材耐力壁や、柱頭柱脚金物の設置、制震ダンパーなどを採用することで上部構造評点1.5以上の計画も可能です。耐力壁の配置をうまく構造計算でコントロールできれば基礎補強も最小限に済みます。

内側からの断熱改修

外壁を剥がして全面改修したい場合、すぐに「半分以上」扱いとなり申請対象になりがちです。そこで、外周面の内壁を剥離し内側から断熱材を充填する吹き付け工法や、セルロースファイバーの充填などを選択すれば、外壁撤去の必要がなく、断熱性をアップできます。外壁に通気層がないケースでは外断熱も可能です。

設備と自然素材で性能向上を狙う

解体範囲を局所的に抑えつつも、内部設備や断熱材のグレードアップによって大きな快適性向上が得られます。ここでは、階段や二階床など主要構造には大掛かりに手を加えず、既存構造と調和を保ちつつ、断熱効果や省エネ性能を高めるアプローチを紹介します。外壁まで大幅に解体する必要がないため、確認申請を回避できる可能性が高いのが利点です。

ポイント:

-

主要構造に触れずとも、性能面を底上げする設備導入の具体例を確認。

-

内装素材の選択によって空間全体の質感や断熱性能を向上させる考え方を解説し、「使う素材」「導入する設備」の観点からリノベーションの満足度を高めるヒントを得られるようにする。

-

複雑な法規制や構造制限がある家でも、性能重視の工夫で暮らしやすさと居住性を大幅にアップできることを理解する。

ハイブリッド給湯器・省エネエアコンなどの設備刷新

階段や二階床を大きく解体しない、外壁の「過半解体」を避けるといった制約があっても、キッチンやバスルーム、給湯・空調設備を思い切って取り替えることで暮らしの質は格段に向上します。ここでは、ハイブリッド給湯器や省エネエアコンなどBEI(Building Energy Index)数値を意識した機器を導入するメリットを掘り下げます。

-

主要構造を動かさずに性能をアップ

大掛かりな構造変更を伴わないため、解体が設備周辺だけにとどまりやすいのが利点です。従来の給湯器をハイブリッド給湯器へ切り替えたり、冷暖房システムを省エネエアコンに変更したりするだけでも、消費エネルギーの削減が期待できます。 -

ダクトレス熱交換換気で空調効率UP

高断熱リフォームのタイミングに合わせて、ダクトレスの熱交換型換気システムを取り入れる方法もあります。壁の一部を開けて換気ユニットを埋め込むだけなら、主要構造の「半分以上」をいじる大解体には該当しにくいため、申請不要の線を越えない工事として比較的スムーズに進行しやすいです。

自然素材の採用(セルロースファイバー断熱材、無垢フローリングなど)

外壁や柱を残しても、内装材や断熱材の選定で住まいの印象と性能は大きく変えられます。ここでは、セルロースファイバーなどの自然素材断熱材や、無垢フローリングなどの仕上げを使い、健康的で風合い豊かな空間をつくる方法を示します。

-

セルロースファイバーによる断熱強化

外壁を全面解体しなくても、壁の内側からセルロースファイバーを充填する工法があります。既存の外壁を残して柱も抜かないため、構造体の「半分以上」解体ラインに抵触しにくいのがメリットです。セルロースファイバーは新聞紙を原料にした自然素材由来の断熱材で、蓄熱性にも優れ、四季を通じて快適な室内環境をサポートします。 -

無垢材の内装仕上げ

床は合板フローリングから無垢材(特に針葉樹系の空気層が多いもの)へ変更し、蓄熱効果を高めることで床暖房なしでもある程度の暖かさを保ちやすくなります。壁面の一部を漆喰などで仕上げることで、断熱数値にはない体感レベルでの蓄熱効果を感じることができるでしょう。 -

BEI数値にも寄与

適切な断熱材導入や省エネ型の照明・換気設備を組み合わせると、建物全体のBEI(Building Energy Index)数値を下げ、省エネリフォームとして補助金が活用できる場合があります。断熱等級を向上させることは前提の補助金ですが、外壁や階段を半分以上いじる必要がないリフォームでも、環境配慮と快適性を両立しやすい点が特徴です。

水回り+断熱改修を重点的に

解体面積を抑えつつも「家の性能を底上げしたい」というニーズに応えるため、水回り設備の刷新と断熱工事をセットで行う手法が注目されています。キッチンや洗面、浴室などの生活導線を向上させながら、壁や天井の内側に発泡ウレタンやセルロースファイバーを充填するだけでも、室温変動や結露対策に大きな効果があります。

-

BEIの観点からハイブリッド給湯器+省エネエアコン

給湯器と空調設備を同時に交換すれば、家のエネルギー消費削減が顕著に現れます。これらの設備更新は床や階段など主要構造の解体には直結しないケースが多く、半分以上の解体を避けつつも、体感的な快適性が大きくアップするのが利点です。 -

階段や外壁の大規模改修は避ける

どうしても間取り変更をともなう階段の架け替え、外壁の全面張り替えなどを実施すると確認申請が必要になるリスクが高まります。そこで、水回りと断熱改修だけに集中し、工期・コストも限定的にすることで申請不要のラインを超えないようにコントロールします。 -

コストと満足度のバランス

キッチンやバスルームをグレードアップすると予算は上がりますが、断熱効果を同時に高めることで「見えない部分」にも投資でき、結果的に生活の快適度が格段に向上。大規模な構造工事には至らないため、解体費用や申請関連の時間的ロスも少なくて済むでしょう。

以上のように、外壁や柱をあまりいじらずとも、設備や素材を見直すだけでリフォーム効果を大きく高められます。無垢材やセルロースファイバーを取り入れた自然素材リフォーム、ハイブリッド給湯器や省エネエアコンといった先進設備の導入など、独自のこだわりを反映しつつ、法規面のハードルもクリアしやすい工法を選ぶのがポイントです。「外壁と階段にはあまり手を加えないで、内部の快適性を向上させる」という方針を貫けば、“半分以上” の解体対象にならないための線引きがしやすく、申請不要のリフォームとしてまとめやすいと言えます。

補助金を活用

補助金の活用は、建築確認申請の有無とは直接的に関係しないように思われがちですが、実は断熱や耐震性能を部分的に強化する工事でも一定の要件を満たせば助成を受けられるケースがあります。ここでは、解体を半分未満に抑えつつ、国や自治体のサポートを賢く使う考え方をまとめます。

ポイント:

-

申請が不要な範囲でも、所定の性能要件をクリアすれば各種の補助金を利用できる実例を示す。

-

工務店や設計事務所に相談する際、どの程度の性能向上でどんな補助制度を狙えるかイメージを持ってもらう。

対象となりやすい工事内容

-

断熱改修:外壁をすべて剥がさなくても、内側からの断熱施工で一定の省エネ基準を満たせば補助金が適用される場合があります。

-

耐震補強:主要構造部の「全面解体」ではなく、既存壁に補強材を加える形でも自治体が補助を出す事例があるため要チェックです。

-

省エネ設備導入:窓の複層ガラス化や、高効率給湯器なども補助対象となる可能性が高いです。

申請方法と注意点

1)着工前に要確認:多くの補助金・助成制度は工事着工後の申請が認められないため、計画段階で詳細をチェックします。

2)工事内容の証明書類が必要:壁内断熱や耐震補強で補助を受ける場合、施工写真や使用材料の証明などが求められます。

3)自治体独自の制度も見逃さない:国の補助金以外にも、市町村独自で“小規模リフォーム”向けの助成を用意しているところがあるため、居住地の情報収集は欠かせません。

申請不要リフォームと補助金の両立

大規模解体しないことで申請手続きが省けるうえ、さらに補助金を得られれば実質的な負担が減り、断熱材や耐震補強金物などに回せる予算が増えます。適切な情報収集と計画立案を行えば、構造部の解体を抑えながらも、高性能かつ申請不要なリフォームが実現しやすくなります。

今回ご紹介した4つのポイントを押さえれば、セットバックや建ぺい率オーバーなどで確認申請が困難な住まいでも、法的に大規模改修とみなされるラインを超えずに安心してリフォームを進められるはずです。二階床、柱、階段、外壁といった主要構造部の解体を「半分以上」にしないよう慎重に範囲を絞り込み、必要な性能工事を選択しつつ、外観や内装のグレードアップも狙いましょう。

建物の状態やリフォームの優先順位は家庭によって異なりますが、ポイントを押さえれば、申請を回避しつつも長く快適に暮らせる大幅改修が実現します。どうしても全面改修が難しくとも、家全体を俯瞰して「どこを残して、どこを変えるか」を上手に組み立てることで、法規制をクリアしたリノベーションを形にしてみてください。

2025年建築基準法法改正に関する情報を網羅!

わかりにくい建築基準法改正後の対応も下記を読むことで理解が深まります。

確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?

法改正後のフルリフォームは申請が必須となります。しかし申請ができない方からの相談も数多く寄せられています。

戸建てフルリノベーション実績500棟を超える経験値、リフォームでの申請実績屈指の増改築comが申請をせずに性能向上を図る『3つのフルリフォーム』を例に徹底解説

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

■全国の性能向上リノベーション『ピックアップ事例』※プロの詳細解説付きレポート

< 著者プロフィール >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。

その後、代議士秘書を経て、代々家業となっている工務店(現在のハイウィル)に入社。 平日は棟梁の弟子として、週末は大工学校の生徒としての生活が始まる。 このとき棟梁の厳しい躾けのもと建築を一から叩き込まれることになる。 建築現場の施工管理に従事。また職人に対する躾もこのときに学ぶ。 主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。

幼い頃からの祖父の教えにあった 「住まいはお客様のためのものであり、我々の自己満足的な作品であってはならない。作品とはお客様の生き方に触れ、共感することで初めて形となる」 という教訓を礎に、家業である会社を一度離れ、独立を決意。 2003年5月フルリフォーム・リノベーション専業会社株式会社リブウェルを設立。代表取締役に就任。 旧耐震基準の建物の性能価値をローコストでバリューアップする提案に特化したサロン 「ドゥ・スタジオ」を練馬区にオープン。木造フルリフォーム事業を本格的させる。 旧態依然の不透明だらけの住宅産業に疑問を持ち、特に費用ウェイトの高い”ハコモノ”と呼ばれるキッチン・バスなど定価があるものをすべて分離して安い会社から自由に購入できる施主支給システムを日本で初めて提案。「住設・建材百貨店」にて販売を開始する。

2003年年に業界内に「施主支給」というキーワードを公開し一大センセーショナルを業界に巻き起こす。 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる性能向上リノベーションを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年設立時に推進していた戸建フルリフォーム事業、建材卸売事業のコア事業を家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。 株式会社リブウェルでは全国の中小建築会社へのwebマーケティング支援事業を本格化。 自身の創業したリブウェルを部下に譲りハイウィル1社に集中することを決意。250棟の性能向上リノベーションの営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級5以上」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造性能向上リノベーション経験の集大成として、日本初の木造性能向上リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。本社を日暮里へ移転。

2019年創業100周年、全国工務店向けのセミナー講師を務め、日本の住宅の耐震強化の普及活動を開始。

2020年「増改築com®」に全国から寄せられる相談に応えるべく、「増改築.com®」の全国展開の準備活動を開始。

【現在の活動状況】

ハイウィルでの木造フルリフォームの担当者として現場で汗を流しつつ、全国の技術優位の中小工務店との共生ネットワーク構築のため、全国を飛び回り技術優位の企業に対する協力体制の構築、支援に全力を注いでいる。

『増改築.com®』コンセプト

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)