戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP > 確認申請不要で性能向上リノベーションする方法

更新日:2026年2月11日

確認申請不要で性能向上リノベーションする方法

- 「申請不要」でもここまでできる!──耐震×断熱の同時向上

- 確認申請不要リノベの基本:どこからが“増改築扱い”になるのか

- 内部ハーフスケルトン工法で耐震×断熱性能を強化

- 外壁解体なしの“外張り断熱”+局所耐震補強

- 外壁が深刻に傷んでいる場合の“ハーフ外部スケルトン”

- 工期・費用・段取りを押さえる:実際の進め方

- 実例で見る「申請不要リノベ」で耐震&断熱をアップした事例

- トラブル回避&Q&A:知っておきたいポイント

- まとめと次のステップ

ここでは「確認申請を出さないままでも、家の耐震性能と断熱性能を大幅に高めるリノベーションは可能なのか?」という疑問にお応えします。2025年の法改正によって、フルリフォームには建築確認申請が必要となる場面が増えることが予測されます。ところが建蔽率オーバーやセットバックなどの理由で「家を減築しなければならないかも…」と心配される方も多いでしょう。本章では、そんな不安を抱える読者に向けて、申請不要リノベーションでも実現できる耐震・断熱向上策を基礎からご説明します。

1.1 2025年建築基準法改正の影響とリノベの新潮流

ここでの概要:

フルリフォームをすると建築確認申請が必須になるかもしれない――近年の改正法では、主要構造部の「過半」解体や交換に相当する工事が増改築扱いとみなされ、申請義務が生じる可能性が高まっています。それによって建蔽率オーバーやセットバックを是正するため、せっかくのリフォームで家が狭くなることも。では、どうしたら回避できるのでしょうか? 本セクションでは、2025年法改正の背景と“性能向上リノベ”という潮流の相関関係、そして申請不要の範囲でも「ここまで断熱と耐震を向上できる」という基本知識を解説します。

1.1.1 フルリフォーム→確認申請が必要になる背景

「フルリノベーションしたいけれど、減築だけは絶対に避けたい…」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。なぜ申請が絡むと減築につながりやすいのか。キーワードは“主要構造部の半分以上”という法的ラインです。

主要構造部の2分の1を超える改修は“改築”とみなされる

日本の建築基準法では、階段や二階の床、柱、梁、外壁などを半数以上取り替え・新設・移動すると、建築確認申請が必要な「改築」と判定される場合があります。2025年の改正ではさらに明確化され、大がかりに解体・交換するとほぼ確実に申請が義務化されることが予想されています。

既存不適格にひっかかれば減築やセットバックを指示される

この申請プロセスで「実は建蔽率が現行基準をオーバーしている」とか、「セットバック義務のある位置まで道路から後退していない」と発覚すれば、自治体から建物の一部を撤去するよう求められる可能性が高まります。敷地がそもそも狭い都市部では、家を数十センチ~数メートル削らねばならない例も珍しくありません。

こうしたリスクを避けようと、2025年の法改正を機に「何とかフルリフォーム扱いにしないで改修したい」というニーズが急増しているわけです。

1.1.2 “性能向上リノベ”への需要が高まる理由(断熱・耐震・バリアフリーなど)

ただし、「申請を回避するためだけ」の改修は、正直もったいないとも感じます。住まいの魅力は、新築同様の快適性や省エネ性を実感できるレベルまで性能を高めてこそ、日々の暮らしがガラリと変わります。

そこで注目されているのが「性能向上リノベーション」という発想です。大まかにいえば、以下の要素をバランスよくアップグレードしつつも、主要構造部を“2分の1”以上いじらずに済む施工プランを描くのです。

-

断熱性能(Ua値や断熱等級)

壁や床、天井への断熱材追加やサッシ交換で、室内の冷暖房効率を上げる。健康面でもヒートショックリスクが低減しますし、光熱費削減にも効果あり。 -

耐震性能(Iw値や耐震等級)

柱や梁を大半残しつつも、耐震金物や耐力壁(面材)を配置して補強。大がかりな柱抜きや二階床の全面交換を避ければ、フルリフォーム扱いにしなくて済む可能性が高まります。 -

バリアフリー(段差解消・手すりなど)

内部の間取り変更が小規模なら、こちらも法的な増改築扱いにはなりにくい。年齢を重ねても暮らしやすい住宅へと変貌させられます。

さらに、省エネ性能の向上によって「BEI(建築物省エネ法でのエネルギー消費性能)」を意識する方も増えています。少ないエネルギーで温熱環境を保てる家は、光熱費やCO₂排出量の面からも注目度が高いのです。

1.1.3 申請不要でもここまでできる、と知っておきたい基礎知識

では実際に、どんな方法で家をあまり壊さずに耐震・断熱を高められるのでしょうか。いくつか代表的なポイントを挙げます。

-

外周部(外壁・基礎ライン)を動かさない

建物の外形や床面積が変わらなければ、増築や改築扱いを避けやすくなります。壁をすべて撤去しなければ、過半解体にならずに済む可能性も大。 -

内部だけハーフスケルトンにして耐震金物を装着

柱のすべてを交換しなくとも、しっかり金物補強・面材補強を施すことで耐震等級3相当まで引き上げた事例もあります。 -

上貼り断熱工法

既存外壁の上から断熱材を貼り足す「カバー工法」によって、室内はほぼ手付かずのまま断熱性能を飛躍的にアップ。外観リニューアルのデザイン効果も期待できます。

こうしたノウハウを踏まえ、本章では「申請不要でもここまでできる!」という事例や施工法をかみ砕いてお伝えします。次のセクションでは、「なぜ耐震と断熱の両方を狙うのか」さらに深く掘り下げます。

1.2 なぜ耐震性能と断熱性能を同時に上げるべきか

ここでの概要:

「耐震補強だけ」「断熱リフォームだけ」でもいいのでは?

そんな疑問をお持ちの方のために、なぜ両者を同時強化すると利点が大きいかを詳説します。耐震強化は家を守り、人命を守る。断熱強化は家計と健康を守り、暮らしの質を高める。そこにバリアフリーや省エネ性能などが絡むと、未来にわたるメリットがいっそう増えます。

1.2.1 耐震強化の安心感+断熱強化の快適性・省エネ効果

ある施主からの問い合わせ質問:「耐震リフォームだけでもそこそこ予算がかかりそう。断熱はお金に余裕ができたら後回しでもいいですか?」

私の答えは、「もったいないですね。せっかく壁を開けるなら、同時に断熱材の施工やサッシ交換をしませんか?」です。

-

大規模改修を一度に済ませる効率

耐震補強時に壁や天井をある程度めくるなら、そこへ断熱材を追加するのは比較的スムーズです。後から断熱だけ別途行うと再び解体が必要で二度手間になりかねません。 -

暖かく安全な家は老後も安心

地震に強いことはもちろん大切ですが、寒さで光熱費がかさむ家では生活の質が低下します。ヒートショックでの健康リスクも増大します。断熱性能が高い家なら、家族の体への負荷が減り、防災面でも「万一のときに室温を保ちやすい」という利点があります。 -

省エネ効果+長寿命化

断熱がしっかりしていると壁内結露が起きにくく、柱や梁の腐食を防ぎやすい。耐震補強をしても、結露ダメージで木材が弱っては本末転倒です。断熱と耐震は切り離せない関係といえます。

1.2.2 フルスケルトンにしなくても得られる大きなメリット

「耐震と断熱、同時にレベルアップしたいけど、フルスケルトンは避けたい…」という方はご安心ください。最新の工法や素材を活用すれば、外壁をむやみに取り外さないで家の中身を刷新できます。具体的には、

-

ハーフスケルトン工法

内部の内装・天井・床・設備を一気に剥がし、骨組みの多くはそのまま残す。こうすることで過半解体を回避しやすく、そこに耐震金物を取り付けたり、断熱材を敷き込んだりします。 -

外壁カバー工法

既存の外壁は残したまま、その上から新しい防水シートや断熱材、外装材を貼り付けて仕上げ。耐震面は主に内部から壁を一部めくって金物を入れる「局所補強」で対応します。 -

部分解体+内部からの断熱改修

どうしても傷んでいる箇所だけ解体し、そこに構造用合板(面材)で補強し、合わせて断熱材を施工。それ以外は従来の壁を活かす。解体量が少ないほど申請不要に留められるのです。

このように、フルスケルトンで柱も梁も全部取り払うわけではないため、施工期間や仮住まいの負担も軽減されます。工事費を最適化しやすいのもポイントです。

1.2.3 長期的な資産価値保全と家族の健康を両立

もうひとつ見逃せないのは、性能向上リノベが資産価値の維持・向上に大きく寄与することです。耐震性が低い、断熱性が乏しい住宅は、将来売却や相続の際に評価が下がりがち。逆に「耐震改修済み」「断熱リフォーム済み」とアピールできれば、次のオーナーにとっても魅力的です。

-

築年数が古くても“使える家”として査定が上がる

木造住宅は築30年を超えると評価が低くなるとよく言われますが、適切な耐震・断熱リフォームが施されている家は別。銀行のローン査定で好印象を得ることも珍しくありません。 -

家族の健康と医療費を下げる可能性

寒い家ほど血圧の急変が起きやすいとの研究もありますし、結露の多い家はカビやダニの原因となり、アレルギー疾患を誘発しかねません。高齢になっても暖かい室内を保てれば、医療費の負担を抑えやすい、という見方もあります。

まとめると、耐震×断熱リフォームは将来的に費用対効果が非常に高く、家の価値を守りつつ人の暮らしも豊かにします。それを申請不要で、つまり減築やセットバックを強いられない形で進める工夫が「フルスケルトン回避のリノベ」の醍醐味でもあるわけです。

1.3 本コンテンツのねらいと対象者

ここでの概要:

最後に、このコンテンツがどのような読者を想定し、どんな悩みを解消できるかをまとめます。フルリフォームをしたいけど減築は嫌だ、だけど家はしっかり快適にしたい――そんな方へ。今回解説する「申請不要で性能向上を狙う」手法を理解すれば、行政手続きの煩雑さや法的リスクを抑えながら“今と未来を豊かにする家づくり”を実践できるはずです。

1.3.1 フルリフォームしたいが建蔽率・セットバックなどで減築回避をしたい層

とりわけ都市部や準防火地域などで多いのが、「道路斜線制限や隣地境界の問題から、今回申請を出したら建蔽率にひっかかりそう」というケース。法的にアウトと判定されれば、極端な場合は建物の角を切り落とさなければいけません。(隅切り)

ですが、主要構造部をすべて解体しない計画にすれば、増築や改築扱いにならず、既存不適格のままでも改修OKというパターンが得られます。結果、居住面積をそのまま活かしつつ、安全性と快適性を高める解決策が可能なのです。

1.3.2 「そこまで大掛かりにしたくないが性能は上げたい」方

もうひとつのニーズは、「フルスケルトンまでは予算的にも体力的にも無理。でも老朽化が気になるところは直して、寒さや地震も心配だから、ある程度はきちんと性能を上げたい」という層です。

-

工期を短くしたい

フル解体だと何ヶ月もかかりがちですが、内部か外部か一部の解体に絞る「ハーフスケルトン」なら、工事期間を圧縮しやすいです。 -

設備や内装の更新をメインに、必要な柱・壁だけ補強

どこを解体するか、どの壁を残すかを戦略的に決めれば、階段や二階床を丸ごと触る必要もありません。結果、法的には「模様替え」レベルに収まり、申請回避の道が見えます。 -

将来的に段階的アップグレード

まずはリビングと水回りだけ断熱を強化して、予算に余裕が出たら別の部屋も…という“段階的リフォーム”も有効です。

こうした柔軟な対応こそ、申請不要リノベの最大の利点だと私は感じています。

1.3.3 専門家との打ち合わせ前に知っておくと役立つポイント

最後に、専門家に依頼する際に知っておきたい知識を少しだけ触れておきましょう。工務店や設計事務所と話すとき、「法的にここは大丈夫ですか?」と質問してみると具体的な回答が得られます。以下のポイントを押さえておくと会話がスムーズです。

-

解体範囲と法令上の境界

「どこまで壊すと過半解体になるのか」を大まかに理解しておくと、施工プランを提案されるときに判断しやすいです。 -

耐震・断熱の施工実績

申請不要で性能アップを得意としている会社かどうかは、施工事例を見るとわかります。とくに木造耐震や断熱改修の実績は要チェックです。 -

費用目安と追加工事リスク

いくら申請不要でも、開けてみたら想定外の腐食が…などの可能性はあります。追加工事と費用のシミュレーションを一緒に検討できる業者だと安心です。

このように、下準備として基礎知識を仕入れてから専門家に相談すれば、理想と実情のズレを縮めることができます。それが「耐震も断熱も諦めないリノベ」を成功させる大事なカギだ、と私は実務を通じて強く感じています。

こちらでは、2025年の法改正に絡む申請リスクと、それでもなお申請不要で耐震×断熱を実現するメリットがいかに大きいかを概観しました。次以降では、具体的な「増改築扱いになるライン」や「実際にどんな補強ができるか」といった詳細を、さらに掘り下げていきます。ぜひ続きを読み進めてみてください。

「フルリノベーションを考えているけれど、建築確認申請が必要になると建蔽率オーバーやセットバックを指摘され、家が狭くなってしまうかもしれない…」という不安を抱える施主は少なくありません。本章では、そんな方々が「どこまで解体・改修を進めると“増改築”とみなされるのか」を正しく知り、確認申請不要の範囲に収める計画を立てるための基礎知識を解説します。内部解体や外壁補修、耐力壁の追加など、実際に使われる施工事例を踏まえ、主要構造部のラインをどう扱えば申請リスクを回避できるのかを学んでいきましょう。

2.1 構造変更のラインと法的な注意点

ここでの概要:

「申請不要で家を大改造したい」という方にとって、最も大切なキーワードが“増改築扱い”という法的ラインです。大規模模様替え・改築・増築などの定義を正しく理解することで、どこまでなら申請不要で安全にリノベーションできるのかイメージがしやすくなります。内部のどの部分を解体するか、外壁や基礎にどこまで手を加えるか――そのさじ加減こそが、フルリフォームを申請不要で実施するコツのひとつといえるでしょう。

2.1.1 大規模模様替え・改築・増築の定義(概要)

「どこからが増改築になるの?」と聞かれることは非常に多いです。たとえば二階床を全部剥がして新しい梁や柱を組み直すと、大規模な“改築”行為にあたる可能性がぐんと高くなります。逆に、同じ耐震補強でも部分的な柱交換や耐力壁の追加程度なら、法的には“模様替え”や“修繕”扱いになることも。

-

大規模模様替え

主要構造部に軽微に手を入れるか、もしくは内装・設備の交換が中心の改修。柱や梁を「ほんの数本」だけ補修する程度なら増改築扱いは回避できるケースが多いです。 -

改築

同じ床面積であっても、主要構造部を「半分以上」交換・撤去してしまうと“改築”とみなされる可能性が高いです。 -

増築

床面積を増やす、または建物の外周ラインを拡張する行為。少しでも外壁の位置が外側にずれれば増築扱いとなり、当然建築確認申請が必要になります。

施主の疑問:「柱を数本抜いて耐力壁を追加するくらいなら大丈夫でしょうか?」

私は、法的ラインを見極めつつ「抜く本数」や「解体する面積」を調整し、主要構造部の交換や移動が二分の一を超えないように計画します。結果、それが後々の減築リスクを回避することにつながるのです。

2.1.2 主要構造部にどこまで手を入れれば“建築確認”が要る?

言い換えれば、「2階床や階段、柱・梁、外壁などの主要構造部をどれだけ触るか」が申請不要リノベの分岐点といえます。具体的には下記のような指標を設計者と確認します。

-

二階床の半分以上を撤去・交換しない

配管・配線の更新が必要だからといって二階床を全部剥がすと、主要構造部の過半解体に該当しかねません。部分的な点検口や床下点検口の活用、あるいは一部解体だけで済ませる工夫が有効です。 -

柱や梁を全面的に組み替えない

間取りを変えるために多数の柱を抜いたり、梁を入れ替えると改築認定されやすいです。柱抜きはどうしても必要な場合のみ最小限に。耐震補強も「足し算(追加する)」方向で行ったほうが申請不要に収まりやすいのです。 -

外壁の全面解体を避ける

外壁リフォームの際、すべて剥がしてしまうと「過半解体の疑い」あり。傷みが激しくない限り、カバー工法や上貼り断熱などを選ぶ方法が望ましいといえます。

もちろん、自治体によって「半分以上」のカウントの仕方が微妙に異なったり、既存不適格住宅をどう扱うかの運用が異なったりしますので、最終的には地域の建築指導課や専門家に相談していただくのが確実です。

2.1.3 内部解体や外壁処理時に押さえたい法令上の境界

ここで一例として、施主の方がよく気にされるポイントを挙げます。

-

壁や天井をどれだけ剥がしたら“主要構造部に手を入れた”とみなされるか?

壁の仕上げ材(石膏ボードやクロス)程度の撤去なら大丈夫なことが多いです。しかし、その裏にある構造体である柱をガッツリ交換するとアウトかも…。 -

開口部の位置変更はどの程度OK?

窓やドアを大幅に位置移動すると、外壁の一部を新設・交換することになりがち。外壁全体の改修範囲が増えれば、結果的に主要構造部の過半を解体してしまう恐れがあります。 -

増築にあたる行為は一切しない

ほんの数十センチの外壁張り出しや玄関ポーチ拡張でも“増築”とみなされるケースがあるので要注意。要素追加を考える場合は内部空間を工夫して対応するほうが安全です。

まとめると、確認申請が必要になる境目を意識しながら、どの部位をどれだけ残せるかが設計や施工計画の肝。そこさえクリアすれば「法的にもOK、減築リスクも回避、そして十分な性能アップ」が両立できるわけです。

2-2 “申請不要”に収める計画づくりのコツ

ここでの概要:

「建築確認申請を出さずに、家を最大限にパワーアップしたい」というリクエストに応えるためには、ちょっとした発想転換が欠かせません。「外周部を変えない」というのはもちろん、耐力壁や柱の配置計画、サッシや開口部の扱い方など、詳細なアプローチをご説明します。単に解体を減らすだけではなく、構造計画や工事手順を戦略的に組むことで、想像以上に快適な家づくりが可能になります。

2.2.1 既存外壁や基礎ラインを変えない、外周部を大きく動かさない発想

申請不要リノベの基本中の基本は「外形を一切変えない」こと。いくら耐震強度を上げたいからといって、外壁をすべて外して組み直すと、ほぼ間違いなく改築扱いになります。

-

外壁はカバー工法や“ハーフ外部スケルトン”で

外壁をまるごと剥がすのではなく、傷んだ部分のみ部分解体するか、もしくは既存壁の上に新しい防水シートや断熱材を重ねるカバー工法を選ぶと、解体量が抑えられます。 -

基礎ラインを動かさない(増築しない)

基礎を壊して作り直すと改築に近い作業になりやすい。どうしても地盤補強や基礎補強が必要な場合は、家全体ではなく部分的に抱き合わせ基礎を施す手段があります。 -

できるだけ既存サッシを活かす

窓の位置や大きさを大きく変えると、外壁の交換面積が大きくなりがち。防犯や断熱性向上が目的なら、内窓の設置やサッシ交換(サイズは同じ)を優先するなどの工夫が有効です。

2.2.2 耐力壁追加・補強でも大規模化させない構造計画と施工手順

内部の耐震補強においても、過剰な間取り変更は避けたほうが無難です。とりわけ「柱を多数抜く」や「階段を移動する」などは構造変更の範囲が広がり、半分以上の主要構造部に及んでしまう可能性が高いです。

-

柱を“抜く”のではなく“足す”

「広いLDKが欲しい」と希望される場合も、柱を抜くのではなく、そこに耐力壁や構造用合板を追加し、逆に柱の本数を残す方向で強度確保を図ることが多いです。 -

施工手順を段階的に行う

まずリビング部分だけ解体・補強し、その後にキッチンや寝室といった具合に順番に工事を進めると、一度に半分以上の構造を触るリスクが減り、確実に申請不要に留められます。 -

金物補強や面材補強の上手な活用

柱頭柱脚金物を取り付けるだけでも耐震性は大幅に向上する場合があります。壁をまるごと変更しなくても、既存の柱や梁にしっかり接合金物をセットするだけで頑丈さを得られるのです。

ここで、経験者の視点をひとつ。耐震補強は「大掛かりにやらないと効果が薄いのでは?」という心配がありますが、正しく構造計算をして要所を補強すれば、半分以下の解体でも上部構造評点1.0~1.5程度を狙うことは十分可能です。

2.2.3 確認申請義務が生じるリスクを小さくする段取り(間取り変更やサッシ位置など)

最後に、具体的な段取りの工夫をまとめます。

-

間取り変更は最小限

例えば水まわりの位置をガラリと変えると、二階床や配管ルートの変更が大規模化する恐れ。動線や設備を整理し、本当に必要なレイアウト変更だけに絞るといいでしょう。 -

サッシ位置はなるべく現状維持

サッシを縦長窓に変えたい、掃き出し窓を増やしたい…という要望は多いですが、外壁を大きくカットすることになります。サッシを入れ替える際は外壁の解体面積との調整が必要です。断熱サッシへの入れ替えがマストでない場合は、断熱と採光を両立するなら内窓やLow-Eペアガラス交換を優先するとリスクが減ります。 -

事前に役所へ軽く相談しておく

「勝手に進めてあとで違反扱いされたら…」と不安なら、図面や写真を用意して行政窓口に簡易相談するのも手。一度“指導”が入ればアウト、というわけではなく「ここまでなら改築扱いにならないかもしれない」とアドバイスされることもあります。

申請不要で最大限の性能向上を目指すためには、計画の初期段階で「これ以上の解体や移動はしない」ボーダーラインをしっかり固めておくことが大切だといえます。

2-3 既存不適格住宅でも問題なく施工できる?

ここでの概要:

「建蔽率オーバーやセットバック問題を抱えた既存不適格住宅では、申請不要リノベなんて難しいのでは?」という声はよく聞きます。実はそうした物件こそ、むしろ申請不要で改修を行うほうが得策です。ここでは、既存不適格住宅が抱える法的リスクと、それを最小限に抑えながら耐震×断熱を実現する手立てをご紹介します。部分解体や補強工法を上手に活かせば、減築命令から解放される可能性は決して低くありません。

2.3.1 建蔽率オーバーやセットバック義務がある中古物件での対応

建蔽率が現行基準を超えている家、あるいは道路幅から見て本来はセットバックが必要だとされる家は、フルリフォーム時に申請を出すと「一部解体による是正」を求められる恐れがあります。ところがフル解体や増築に近い行為を避ければ、既存不適格のまま性能向上工事ができるわけです。

-

主要構造部を“既存利用”する

柱や梁、外壁ラインを活かしたまま、局所的に補強を足す。これなら現状の敷地や建物規模に変化はないので、法的に新しく適合させる義務が生じにくいのです。 -

壁量計算・基礎補強は“部分抱き合わせ”で済ませる

全面ベタ基礎に変えると改築とみなされるかもしれませんが、部分的に抱き合わせ基礎で柱を支えるだけなら、新たな建築確認が不要になるケースが多々あります。 -

屋根形状や外壁位置を一切いじらない

屋根の勾配や高さを変えると、斜線制限なども絡んできます。そこに手を出さなければグレーゾーンに踏み込みにくいです。

2.3.2 部分的に構造を補強する工法なら減築回避が可能

たとえば、しっかりとN値算定をした上で耐力壁を1階と2階に複数追加し、複数の柱脚金物で上下階を一体化すると、かなり大きな地震にも耐えられる家が生まれます。にもかかわらず、外側をまったく動かしていないので、増改築扱いになりません。

-

既存不適格でも“用途変更”や“増築”をしなければ指導されにくい

極端に言えば「このまま内部での一定の条件下での改修だけなら、申請する必要はない」という考え方です。 -

減築の必要がなく、かえってコストも下げられる

セットバックを強要されて家が狭まるのは大きな痛手。部分補強のリノベなら、そのリスクを大幅に下げられます。

2.3.3 トラブル回避のための事前調査(○登記簿謄本土地建物 ○公図 ○台帳記載事項証明書)

最後に、既存不適格かどうかを含め、スムーズに計画を進めるための「事前調査ポイント」を押さえておきましょう。

相談する前に下記の書類は用意しておくとスムーズです。

-

登記簿謄本と公図

実際の土地面積・建物の形状が法務局に登記されている内容と一致しているかチェック。図面との食い違いがあると後で問題になりやすいです。 -

台帳記載事項証明書(建築台帳)

役所が保管する建築確認などの記録。これを見ると、いつどういう申請で建てられ、過去に増改築が行われたかがわかる場合があります。 -

近隣境界や道路幅の再確認

実測で敷地境界を確定していない場合、いざ測量したら本当はもっと敷地が狭かった…なんてケースも。セットバック義務の有無を確かめるためにも、市役所の建築指導課などへ相談を。

こうした下準備をしっかり行うことで、「あれ?法的に危ないかも」と工事途中で気づくリスクがぐんと下がります。上記の書類は法務局や役所で入手が可能です。設計者や工務店への相談前に事前に準備をしておきましょう。

「増改築扱いになるラインは意外と細かい」と感じられたかもしれません。しかし、そこを理解すればこそ、減築やセットバックの問題を回避しながら耐震・断熱を含む性能向上が可能になるのです。次の章では、内部ハーフスケルトン工法や外壁カバー工法など、具体的なリフォームの手法をより詳しく紹介していきます。ぜひ引き続きご覧ください。

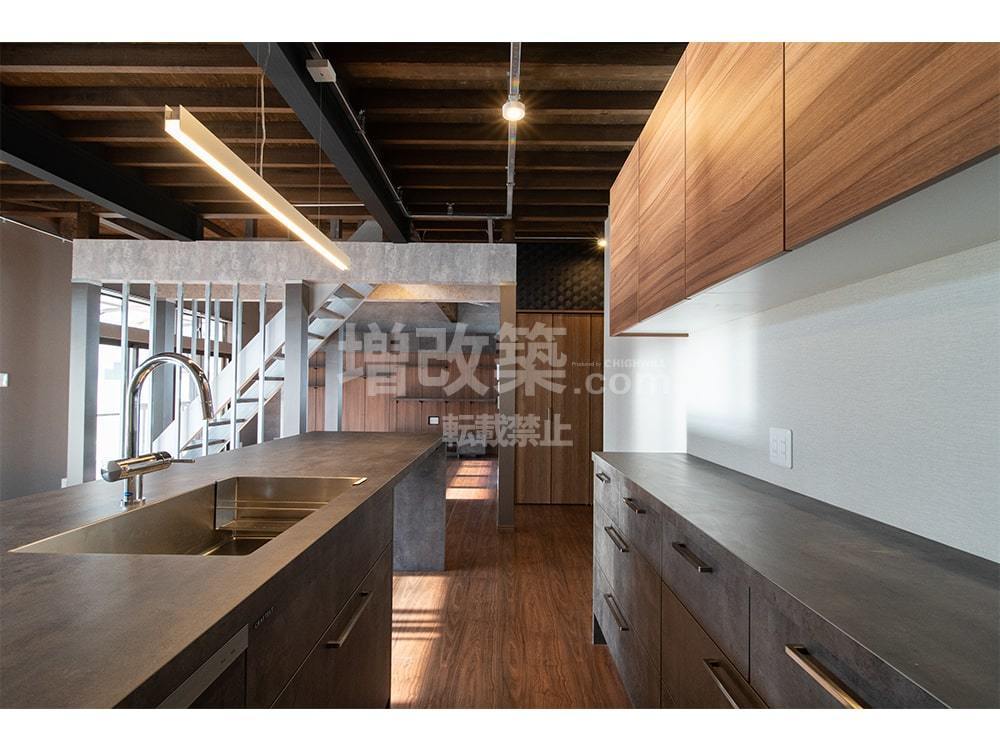

階段と二階床を残して内部はスケルトン

「外壁や屋根のラインをできるだけ変えずに、内側だけ徹底的に改修して強度と断熱性をアップさせたい」という声をよくいただきます。それを実現するのが“内部ハーフスケルトン工法”です。二階床や階段を残しつつ、柱と梁の解体を最小限に留めて耐震補強を行えば、増改築扱いを避けられる可能性が高まります。さらに、壁や床の内側から断熱材や気密処理を加えるだけで室内環境はぐっと改善されるのです。ここでは、「解体しすぎず、でも性能を大きく向上させたい」という欲張りなニーズに応えるための基本的な考え方と施工の工夫を探っていきましょう。

3-1 ハーフスケルトンとは何か?メリットと注意点

ここでの概要:

フルスケルトンだと“主要構造部を半分以上解体”するリスクが大きくなります。でも、二階床や階段を残しながら内部をしっかり改修できるのが、このハーフスケルトン工法。大幅に解体しないぶん、確認申請が不要になる可能性が高まり、減築やセットバック義務を回避しやすいのが最大のメリットです。ただし、解体範囲が中途半端だと補強しにくい点もあるため、計画的にどこを残すかを設定する必要があります。

3.1.1 フルスケルトンとどう違うのか?

「フルスケルトンなら配管類を全部入れ替えて気持ちいい」とおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。確かにフルスケルトンはスッキリ見通せて施工性が良い反面、主要構造部を過半解体するリスクが高くなり、確認申請が必要になる懸念があります。

一方ハーフスケルトンは、二階床や階段をはじめとする構造部を“半分以上は残す”ことで、法的に増改築扱いとなる可能性を下げる手法です。言い換えれば、「完全に骨組みにしきらない」という点が違い。床や壁を部分的にめくり、内部構造を露出させるものの、外周部や主要な大梁などはそのまま生かすイメージです。

よくある質問:「全部解体しなくて、配線や配管はちゃんと引き直せるの?」

もちろん可能です。床下点検口や天井裏を活用し、必要な箇所だけ床や壁をめくれば大半の設備は入れ替えられます。配管経路を工夫すれば、全体を剥がさなくても「エコキュートの配管」や「ガス管の更新」なども対応できます。

3.1.2 梁や柱は2分の1未満の解体(階段と二階床残し)に抑えつつ、内装や設備配管の多くを取り替える意義

なぜ「2分の1未満」がキーワードになるのかというと、ここが主要構造部をどれだけ解体するかのボーダーラインになりやすいからです。解体が過半数に達すると、“改築”とみなされてしまう恐れが高まります。そこで弊社では、階段と二階床はなるべく撤去しない方針で計画を立てることが多いです。

-

階段を残す

階段を移動したり大きく組み替えたりすると、二階床も含めて大幅な解体が発生しがち。既存の階段周りを生かして踏板・手すりだけ交換すれば、大規模扱いを回避しながらイメージチェンジできます。 -

二階床を“全部”剥がさない

配線や断熱材のために床を全部剥がすケースは多いですが、あえて一部分だけ解体して作業する方が申請不要にとどめやすいです。点検口を複数設けて、そこから配管を通す方法もあります。

このスタイルであっても、内装や設備は十分に新しくできます。キッチンやお風呂、配管、電気系統は大きく刷新可能です。大規模に見えても、法的には「そこまで解体していない」判定を得られるのがメリットなのです。

3.1.3 全面解体しないための計画的な解体範囲の設定

「どこを解体して、どこを残すか」の線引きは設計者と施工者の腕の見せどころ。以下のような工夫があります。

-

部分解体の優先順位を決める

例えば水回りや配管の集中的な更新が必要な箇所は大きくめくり、リビングや寝室など構造がシンプルな部分は仕上げ材だけ剥がす程度にとどめる、という具合です。 -

施主が変えたい部位を明確化

「キッチンの配置だけは変えたい」「階段下を収納にしたい」など、施主のこだわりポイントをピンポイントに解体することで、トータルの解体量を抑えられます。 -

工事手順の段階分け

まずリビング周辺だけ解体・補強し、そこが終わってから寝室や廊下へ移る、といった段階施工を行うと、一度に触る構造部の割合を減らせます。

結果的に、申請不要でありながら耐震・断熱・設備更新を同時に叶えるハーフスケルトン工法が成立するのです。

3-2 耐震補強の実際:面材補強や二階床の増し張り

ここでの概要:

「申請不要でも本当に耐震性能は上がるの?」と不安になる方は少なくありません。ここでは、N値算定や面材耐力壁(ノボパン)などの構造計算でのテクニックを駆使することで、無筋基礎の建物でも上部構造評点1.5(耐震等級3相当)を狙える事例があることを解説します。柱を抜くより“追加”して補強する方が安全性も高まり、一石二鳥なのです。

3.2.1 N値算定に基づく柱頭柱脚金物・面材耐力壁(ノボパン)を配置する戦略的構造計画の施工例

耐震補強は、やみくもに金物をつければいいというものではありません。N値計算(構造計算の簡易版)をもとに、「どの壁に、どの金物を、どのくらいつければ地震力に耐えられるか」を考えるのが王道です。

-

柱頭柱脚金物の取り付け

柱と梁・土台の接合部に専用の金物を取り付け、地震時に柱が抜け上がったり横にずれたりするのを防ぎます。施工は既存柱を再利用する形なので解体は最小限です。 -

面材耐力壁を追加

ノボパン(耐力面材)と呼ばれる面材を貼り、壁倍率を上げます。柱をたくさん抜くのではなく「壁を足す」イメージです。当然、改築扱いにはなりません。 -

耐力壁の配置バランス

部屋の四隅や壁が連続する部分に耐力壁を配置して、家全体を箱のように丈夫にします。補強計画での設計がすべてです。

施主の疑問:「無筋基礎だけど大丈夫?」

私の経験から申し上げると、家全体を新設基礎にしなくても、N値計算での耐力壁の位置をうまく計画することで、部位ごとの抱き合わせ基礎で補強を足すだけで高い耐震性を確保できることが多いです。

3.2.2 二階床と階段を残し、柱の解体を最小限に抑えることで申請不要に計画する方法

先ほども触れたとおり、二階床全域をめくると「過半解体」に直結します。そこは“残し”が鉄則。どうしても配管を取り替えたい場合は、床を部分的に剥がして配管ルートを通したり、天井裏から回すなどして対応します。階段も大幅に作り直すと構造変更が大きくなるため、踏板交換や手すり交換などの範囲にとどめることがコツです。

-

柱を抜くより“金物で補強”

間取りを変えたくて柱を抜こうとすると、どうしても耐力壁や梁補強が大規模になりがちです。なるべく既存の骨格を生かし、追加補強で剛性を上げるやり方の方が法的にも安全です。 -

床下点検口で配線・配管を移動

二階床を残す理由は、表面的な判断だけでなく「床をめくらずに点検口を活用する設計をすれば設備更新が可能」といった実務的なメリットも大きいのです。

3.2.3 耐力壁の位置をうまく計画することで無筋基礎でも最小限の部分基礎補強で対応し、上部構造評点1.5(耐震等級3相当)を目指す

「耐震等級3相当までいけるんですか?」と驚かれる方が多いですが、要点は次のとおりです。

-

壁倍率の高い面材(ノボパンなど)を効果的に配置

十分な壁倍率を確保するために、家の中心近くや短編方向など、最も負荷がかかる部分にしっかり面材耐力壁を入れます。 -

最低限の基礎補強(抱き合わせ補強)

全面ベタ基礎にする必要はありません。構造計画において耐力壁の直下を部分抱き合わせ基礎補強を行う手法があります。その際は「耐震改修のガイドラインに沿った施工法が必須となります。 -

上部構造評点1.5をクリア可能

設計段階で構造計算書を作成し、計算上1.0(耐震等級2)を超え、1.5(耐震等級3)相当まで持っていけるプランニングは十分可能です。解体を抑えつつ補強を手厚くするイメージですね。

実務者の実感としては、既存の骨格を生かしながら局所的な補強を加えていく方が「安全に法的リスクを回避しやすい」うえ、費用も抑えめになります。「どうせ作り直すなら全部」と考えがちですが、そこを一歩踏みとどまることで申請不要かつ耐震性能を高められるのです。

3-3 断熱向上(断熱等級6):内断熱・間仕切り断熱の工夫

ここでの概要:

耐震を強化しても冬に寒く、夏に暑い家では快適とは言えません。そこで、解体範囲を申請不要の範囲に抑えながらも室内をグッと暖かくする手法として「内断熱工法」や「間仕切り断熱」が注目されています。申請不要リノベと相性の良い断熱の入れ方はどういうものか、窓や換気との組み合わせ方などをみていきましょう。

3.3.1 壁内に断熱材+気密シートを追加し、気密処理を向上させる手法

フルスケルトンほどではないにしても、壁の内装材(石膏ボードなど)を剥がせば壁の中にアクセスできます。そこに十分な厚みの断熱材を詰め、さらに気密シートで壁面を覆えば、室内の熱が外へ逃げにくくなるのです。とくに古い木造住宅では隙間風が多いもの。断熱材だけでなく気密テープやシートを隙間に貼るだけで体感温度が一気に変わります。

-

断熱材の選択

グラスウールやセルロースファイバー、もしくは硬質発泡ウレタンなど。壁厚や予算に応じて選ぶといいでしょう。 -

断熱等級6を目標に

住宅性能表示制度で定める断熱等級6は、高断熱高気密住宅にかなり近いレベルです。申請不要でも、壁厚を増やしたり天井裏・床下にしっかり断熱材を仕込んだりすれば、意外なほどハイスペックな断熱が可能になります。

3.3.2 天井裏や床下への高断熱材+気密シート張り敷き込みで大きく変わる室内環境

「壁よりも天井や床下の方が熱の損失が大きい」と言われることも多いです。そこで、内部ハーフスケルトンのタイミングで床下と天井裏に手を入れて断熱材を敷きこむのは大きな効果があります。

-

床下断熱

1階の床をめくって施工するなどが可能です。 -

天井裏断熱

屋根を剥がす工事は申請には抵触しません。天井を解体し断熱材を充填し気密シートを張ります。 -

換気とのバランス

断熱+気密を高めると湿気がこもりがちです。24時間換気システムや小屋裏換気の設計も合わせて考えるのが大事なポイントです。

3.3.3 間取り変更を最小限に抑え、窓位置変更を抑えつつ断熱サッシに入れ替え+ダクトレス熱交換型24時間換気システムで快適空間へ

もうひとつ大事なのが開口部の扱い。窓の位置を大きく変えると外壁の解体量が増えるので、基本は「既存のサッシ枠を生かし、そこに新しい断熱サッシを入れ替える」アプローチが賢明です。

-

窓断熱改修

内窓設置やサッシ交換は、外壁ラインを動かさないため増改築扱いとは無縁です。しかも熱損失の多い窓部分の性能が上がると、家の快適度は劇的にアップします。 -

24時間換気システム

ダクトレスの熱交換型換気扇を各部屋に設置すれば、冬の寒い空気を室内に直接入れずに換気できるため、省エネ性能がさらに向上します。 -

間取り変更を抑える利点

部屋の区画を大きく変えると柱やサッシの移動など壁の解体量が増えます。既存のレイアウトをなるべく活かしつつ、外部との絡みのある窓サッシの位置を極力変えないプランにしましょう。

弊社では、内部ハーフスケルトン工法だけでも「耐震等級3相当」×「断熱等級6相当」を実際に施工しております。

内部ハーフスケルトン工法は、一見すると“中途半端”に見えるかもしれません。しかし、実際のところは「確認申請不要で済むメリット」と「性能アップの確実性」をバランス良く両立する手法として、施主の方々からも好評です。次の項では、外壁の解体を抑えつつ断熱材を上貼りする手法や、局所的に耐震補強を施す方法を紹介します。外側はなるべく触らず、内部中心に家を大きく生まれ変わらせる――その魅力をさらに深堀りしていきましょう。

外壁解体無しの外張り断熱+局所耐震補強

「外壁までガッツリ剥がすのは抵抗がある。けれど、断熱や耐震性能はしっかりと高めたい。」そんな思いを抱えている方も多いのではないでしょうか。そこで本章では、既存外壁を残したまま外側へ断熱材を重ね張りする方法と、家の内部を部分スケルトン化して“必要箇所だけ耐震補強”を行う施工パターンをご紹介します。外壁の形状や屋根のラインを変えずに改修すれば、法的に「増改築」扱いとみなされるリスクを下げやすく、建蔽率オーバーやセットバックの問題が絡んでいても確認申請不要でいける可能性が高まります。ここでは、外壁の傷みが少ない場合も、逆に一部だけ傷んでいる場合も、それぞれに応じた最適な“上貼り断熱+局所耐震”の具体的な進め方をお伝えしていきます。

4.1 外壁を壊さずに外断熱を施す仕組み

ここでの概要:

既存壁をそのまま活かしたまま、新しい断熱材を外側から貼り足す「外張り断熱」という方法があります。この手法なら外壁ラインを大幅に変えず、解体範囲も最小限で済むため、確認申請が不要になる見込みが高いのです。ただし、外壁と断熱材の隙間に生じる通気や雨仕舞いをどう処理するかが重要なポイントとなります。

4.1.1 既存壁の上から断熱材を貼り付ける利点と注意(2重通気問題への対処)

「そもそも、外壁の上にさらに壁を重ねるなんて、本当に大丈夫なんでしょうか?」──こうした疑問を持たれる施主さんは少なくありません。確かに、本来の外壁の上にさらに断熱材やサイディングをかぶせるわけですから、外壁全体が二重になるイメージになります。

しかし、我々が実際に施工を見てきた経験では、以下の利点があります。

-

解体が少ない

もともとの外壁を丸ごと剥がさないため、外壁剥離分の解体費が抑えられ、工期も比較的短く済みます。 -

法的に増築になりにくい

外周ラインを変えず、建物の外形が大きくならないので(数センチの厚み増は建築計画的に問題とされないことが多いです)、増築扱いにはなりません。(すでに軒が越境しているなどの場合は注意が必要) -

施工中でも住み続けやすい

外壁をすべて壊さないので、雨風の影響を受けにくく、リフォーム中に住み続けることが比較的可能です。

一方で、注意点もあります。特に外壁と新設断熱材の間にできる空間(通気層)をどう処理するかが重要です。もし通気層がうまく設けられなかったり、既存の外壁に湿気がこもるような形になってしまうと、カビや腐朽のリスクがあります。

-

2重通気への対処

既存外壁の表面が防水処理されている場合、外断熱材を貼ることで水分の逃げ道がなくなる可能性があります。そこで、断熱材の外側にきちんと通気層を設け、防水シートを重ね、胴縁を組むことで空気の流れを確保してあげるのが基本です。 -

仕上げ材の重量

金属サイディング(アルミ・ガルバリウムなど)は軽量なので、耐震面での負担を抑えつつ仕上げられます。モルタル系やタイル貼りの場合は重量が増すので、構造計算のうえ補強が必要になるケースがあります。

長い説明のあとにひと言。「外壁を壊さないので、意外と気軽なリフォームに思えるかもしれませんが、断熱や通気の設計は意外と奥が深いです。専門家としっかり相談してほしいですね。」

4.1.2 通気層・防水シートなどの処理で雨仕舞いを確保

外貼り断熱を成功させるキーポイントの一つが、雨仕舞い(あまじまい:建物に雨水が浸入しないようにする処理)の確保です。既存外壁の上から断熱材を貼ると、どうしても小さな隙間や段差が生じやすくなります。そこから雨水が侵入するとカビや腐食の原因になってしまうので、以下の工程が重要になります。

-

下地確認

既存外壁のヒビ割れや反りを補修し、表面をできるだけフラットにする。 -

防水シート(透湿防水シート)張り

下地の上に改めて防水シートを張り、内部への雨水侵入を防ぐ。透湿機能付きだと結露リスクも低減できる。 -

通気層の確保

胴縁を打って断熱材と防水シートの間に空気の通り道を作るか、あるいは断熱材自体に通気層があるタイプを用いるなど工夫が必要。 -

仕上げ材の施工

金属サイディングなら胴縁に直接ビス留めし、気密を保ちながらも通気層を潰さないよう留意する。サイディングの継ぎ目にはコーキング処理を丁寧に施す。

中には「こんなに層が増えて本当に問題ないの?」と感じる方もいますが、実は断熱性と防水性はむしろ向上します。個人的な視点ですが、昔ながらのモルタル壁を再塗装するよりも、重ね貼り断熱で新しい外装にするほうが、雨仕舞いと断熱向上が一度に達成できておすすめです。

4.1.3 仕上げはサイディングや金属サイディング(アルミ・ガルバリウム)の重ね張りでデザインも一新

最後に仕上げ材として多用されるのが、金属サイディング。アルミやガルバリウムをメインとした外壁材は非常に軽量で、かつ耐久性とデザイン性にも優れています。重ね張り工法が主流なので、既存外壁を壊さなくてもサイディングパネルをビス留めできます。

-

アルミサイディング

軽量で腐食しにくく、役物(窓周りなどの部材)も豊富なので納まりが整いやすいのが特徴。 -

ガルバリウム鋼板

耐食性が高く、スタイリッシュな外観が好まれる素材。ただし施工時には胴縁やビスの防錆対策などが必須。

デザインのバリエーションも豊富で、木目調や石目調などさまざま。外観イメージを大きく変えることも可能です。ただし、あまりにも重い仕上げ材を用いると構造負担が増え、耐震上不利になる場合があります。そこは補強計画とのバランスを見て、軽量なサイディングを選ぶのが安全策です。

4.2 内部は部分スケルトンで構造計算に基づく“必要箇所だけ”耐震補強

ここでの概要:

外壁を傷めずに断熱アップを狙うだけでは、耐震面が心配という声もあるでしょう。そこで、家の内部を部分的にスケルトン化して、構造計算を活かした“ピンポイント耐震補強”を行う方法を解説します。解体範囲を最小限にしながらも、柱や梁の接合部を補強していけば、耐震性能の底上げが期待できるのです。

4.2.1 壁をまるごと解体せずN値算定の指定箇所の“柱周り”や“接合部”の補強を行う

「耐力壁を増やす」と聞くと、なんとなく壁を大規模に張り替えなければいけないイメージがあるかもしれません。しかし、施工箇所を限定すれば増改築扱いになるほどの大解体には至りません。例えば次のようなアプローチです。

-

ピンポイント壁補強

大きく間取りを変えるわけでもなく、既存壁を極力残したまま、壁の内部だけ開けて面材を追加する。あるいは筋かいを増やすといった方法。 -

柱頭・柱脚金物の設置

既存の柱と梁・土台との接合部に専用の金物を追加して、地震時の抜けを防ぐ。これは壁の仕上げを一部剥がせば施工可能です。 -

梁接合部の補強

梁同士の結合が弱い部分に、金属プレートや羽子板ボルトを追加する。これも天井を部分的に剥がすだけで作業できることが多いです。

こうした補強は既存外壁にほぼ干渉せずに済むため、外壁ラインを壊さないのが最大の利点。「本当にそれで大丈夫?」と思う方もいるかもしれませんが、N値算定や壁量計算をしっかり行えば、狙った耐震等級に近い性能を獲得できます。

4.2.2 施工箇所を限定して工期と費用を抑える構造計画のノウハウ

大幅な間取り変更に加え、家全体をまるごと解体し補強すればもちろん強固になりますが、それだと大掛かりなリフォームとなりがちです。しかし、要点を押さえた“局所強化”によって、費用と工期をコントロールできます。そのノウハウとは以下のようなものです。

-

短期決戦で一部屋ずつ補強

しっかりとした構造計画があれば、例えば、リビングやキッチンなど広めの部屋の耐力壁だけを重点的に補強し、寝室や廊下は次の機会に行う、と段階施工に分けるケースも。 -

地震力が集中しやすい角や壁を優先

家の四隅や、長辺方向の壁など、構造的に重要なポジションから補強すれば、効果が高いとされています。構造計画を立てる際も重視して計画を立てています。 -

金物選定を絞る

絶対に必要な部分にしっかりとした金物を入れ、それ以外はコストをかけずにシンプルな補強だけを行う。構造計算を活かしたメリハリ補強です。

短い文章でまとめるならば、全解体で一度にやるより「必要な箇所をしっかり押さえる」ほうが、費用対効果が高いわけですね。

4.2.3 管理・検査のポイント:補強が適切か確認する手順(柱頭柱脚金物・耐力壁)

補強工事は「見えないところ」を扱うため、現場管理が大切になります。実際の手順としては、

-

解体前の打ち合わせ

どの壁や柱をどの程度剥がすのか、どこに金物を仕込むのかを明確にします。ここで曖昧になっていると、施工後に「想定と違う」となりがちです。 -

施工中の検査

柱頭・柱脚金物がしっかりとビス留めされているか、耐力壁の釘ピッチが設計通りになっているかを、施工者と設計者が一緒にチェック。第3者の検査をいれれば安心です。 -

写真管理

壁を塞いでしまう前に写真を撮っておき、どのような補強がどこに入ったかをしっかり記録します。将来リフォームを重ねる際にも、この写真が役に立つことがあります。

4.3 外壁に傷みがあっても解体を最小限に抑えるには

ここでの概要:

外壁が部分的にひび割れていたり、雨漏り跡が気になる場合、どうしても全面的に貼り替えるほうがいいのでは? と思いがち。しかし「既存外壁をすべて剥がす」となると解体量が増え、増改築扱いに踏み込むリスクも高まります。ここでは「腐食が酷い箇所だけ補修し、他は上貼り断熱でカバーする」考え方を解説します。

4.3.1 既存外壁の補修と上貼り断熱の組み合わせ

「外壁をまったく剥がさずに大丈夫ですか?」と不安になるかもしれません。しかし、実際に雨漏りや大きな亀裂がないのであれば、既存外壁を“下地”として活かし、その上から断熱材や防水シートを重ねることで、機能強化が期待できます。もし、ごく一部に腐食があれば、そこだけ部分的に外壁を取り除き、内部の下地や構造材を補修すれば済む場合も多いです。

-

部分的な下地補修

例えばモルタル外壁でクラックが入っているところだけモルタルを剥がして、下地のラス(金網)を張り替える。あるいは、サイディングなら割れた部分だけ貼り替えを行う。 -

全面的な防水シート+胴縁+断熱材

既存外壁の上に防水シートを貼り、その上に断熱材を固定して、仕上げの外装材を取り付ける。これで“二重の壁”ができるわけです。 -

雨漏り跡があれば要チェック

外からの雨水だけが原因とは限りません。屋根や窓枠からの浸水もあり得るので、内部の柱や梁に影響がないかを確認しておきましょう。

4.3.2 外壁の劣化が局所的な場合、部分補修で乗り切れるか?(2分の1以下の解体に抑える)

全体的にはまだまだ使えそうなのに、一部が激しく腐っているケースもよく見かけます。ここで、建物の半分以上の外壁を解体すると“改築扱い”になりかねません。だからこそ、部分補修にとどめる判断が大切です。

-

局所的スケルトン化

痛んだ外壁を限られた範囲で剥がし、内部の木材や防水紙、断熱材を入れ替えて再構築する。 -

外観デザインの調整

部分補修をした箇所だけ仕上げが違う色になってしまうなら、最終的に全体の上貼りサイディングで統一感を持たせることができます。 -

解体量の計算

法的には「外壁面のうち50%以上を解体」すると大規模扱いになります。そこを回避するために面積の把握をきちんと行い、計画段階で“2分の1以下”に留めるようコントロールします。

4.4 準防火エリアか非防火エリアか?

ここでの概要:

「外壁を上貼りする場合、区域(防火地域・準防火地域・非防火地域)によって仕上げ材の選択肢が異なりますよね?」──こういった疑問もよく受けます。ここでは、準防火エリアと非防火エリアで採用できる外壁断熱方法や仕上げ材料の差について触れ、法的リスクや施工上のポイントを整理します。

4.4.1 準防火エリアは仕上げは、キューワンボート+乾式工法仕上げ(防火対応の素材)

準防火地域や法22条区域など、一定の防火性能が求められるエリアでは、外壁改修の素材にも規定があります。アルミサイディングやガルバリウム鋼板であっても、「防火認定」を取得した製品を使う必要がある場合が多いです。例えばキューワンボートなど、外断熱材そのものが防火性能に対応しているものを選ぶのも一つの手です。

-

乾式工法

金属サイディングパネルを胴縁で留め付ける施工方法。湿式のモルタル塗りよりも工期が短く、現場が汚れにくい利点があります。 -

防火構造の細かい規定

窓まわりや軒天、換気口など細部も含めて防火仕様を満たさないと認定が得られません。ここをスルーして工事してしまうと、あとで違反建築になるリスクがあるので要注意です。 -

外観の自由度

最近の金属サイディングは色柄が豊富で、防火対応製品でもデザイン性の高いものが多数あります。「防火だからといって地味な壁しか選べない」わけではありません。

施主の疑問:「準防火だと結局、申請が必要になるのでは?」

結論としては、外観の大枠や建物規模を変えない範囲なら、単なる外壁改修扱いで済みます。防火材料を使うかどうかは別として、外壁ライン自体を広げなければ増改築認定されにくい、というのが実務上の経験です。ただ、防火構造の確認は役所とのやりとりが必要な場合もあるので、事前に問い合わせしてみましょう。

4.4.2 非防火エリアは、EPSパネル+湿式工法(塗装・左官仕上げ)が可能

防火指定がない地域なら、EPSパネルなど多様な断熱材を外壁に貼り、上からモルタル仕上げや吹き付け塗装を施すといった施工も可能です。いわゆる“湿式外断熱工法”ですね。ドイツなど欧州では歴史が長い方法ですが、日本でも徐々に増えています。

-

EPSパネル

軽量で加工しやすく、外壁の凹凸にフィットさせやすいのがメリットです。アンカーピンで既存外壁に貼り付け、その表面をモルタルや薄付け仕上げで覆います。 -

塗装・左官仕上げ

ヨーロッパ風の塗り壁や、スタッコ調の仕上げなど、意匠性も高められます。ただし、施工手間がかかるため工期は若干伸びやすいです。 -

クラック対策

湿式の場合は、仕上げ材のひび割れ対策が大切。メッシュシートや柔軟性のある仕上げ材を使うなどの配慮が必要です。

短い文章を挟んで、「できるだけシンプルな工程で済ませたい」と思うなら金属サイディングにする手もありますし、意匠的にこだわるなら湿式仕上げに挑戦するという選択肢もありです。いずれにしても、非防火エリアなら素材の自由度は広いと思って差し支えありません。

外側を大きく触らなくても、外断熱で家はかなり暖かくなりますし、部分スケルトンを組み合わせて耐震補強も十分狙えます。次の項では、「外壁が一部深刻に傷んでいる場合」にどう対処すれば、なおかつ申請不要で済む範囲にとどめられるのかといった工事としてはかなり難易度が高い事例をより具体的に掘り下げていきます。外壁がボロボロだからといってフルリフォーム必須とは限らない。そんな秘策を探っていきましょう。

外部ハーフスケルトンリフォーム

すでに外壁が深刻に傷んでいる場合でも、全面解体に踏み切らず、壊れている部分を選択的に解体する“ハーフ外部スケルトン”という手法でリフォームを進めることが可能です。フルスケルトンリノベーションをしたい層へお勧めしたい工事です。本来はすべて剥離解体し全体を一度に補修補強する方が工事としては手間がかからないのですが、申請が必要です。特に、建蔽率オーバーやセットバックリスクがある物件では、大規模な外壁解体が増改築扱いになる恐れがあります。ここでは、痛みのひどい箇所だけを確実に修復しながら、耐震補強と断熱性能を同時に高める実践的な計画づくりや施工の流れをご紹介します。外周部の解体面積を「2分の1以内」に抑えることで、確認申請不要に収めながらも安全で快適な住まいを実現するアイデアを探っていきます。工事の難易度はかなり上がります。

5.1 ハーフ外部スケルトンの考え方

ここでの概要:

「外壁がボロボロに朽ちているようだけど、全部を解体し増改築扱いになってしまうのも怖い……」という施主の声に応える選択肢が、“ハーフ外部スケルトン”です。傷んでいる箇所を徹底的に調査し、必要最低限の外壁解体と内部からの補修・補強を組み合わせることで、法的リスクとコストを抑えながら外壁の機能回復と耐震・断熱向上を狙えます。

5.1.1 “全面”ではなく“下地や骨組みの痛んだ部分のみ”を解体

「外壁の全周がどうしようもないならともかく、部分的に崩れているだけなら全部剥がさなくてもいいのでは?」という疑問を抱く方は多いです。確かに、ある一面だけが雨漏りで壊滅的に傷んでいて、別の面はまだ健全な場合があります。それなら必要な部分だけ外壁をめくり、下地や骨組みを新材に交換するか補強材を入れ、残りの面は塗り替えやカバー工法で済ませるという柔軟な発想が可能です。

しかし、そこには大きな法的ハードルもあることを忘れてはいけません。外壁を大幅に解体すると“改築”扱いとなり、場合によっては建築確認申請が必要になります。建蔽率オーバーの物件だと、申請を出した結果、減築を求められるリスクが高まります。だからこそ、解体範囲を「2分の1以内」に抑える計画が重要になります。

「要は、“必要なところ”を徹底的に直し、“無事なところ”は生かす。全面解体と部分解体の中間点というわけですね。」

-

痛んだ外壁を集中補修

剥がさなくても大丈夫な面まで大規模に着手しない。施工コストを抑えつつ家の基幹部分を補う。 -

外観ラインを変えない

既存の外壁ラインを大きく変えないことで増築扱いを防ぎ、建物の法的ステータスを保ちやすくする。

5.1.2 内部の外周面を剥離することで痛みはすべてわかる

「外壁の問題は外から見ればわかるのでは?」と思われがちですが、実際は内部からのチェックが効果的です。特に雨漏りやシロアリ被害は、表面的には軽度に見えても内部が深刻に侵食されているケースが大半です。ハーフ外部スケルトンでは、室内壁を外周面だけ剥がすことが必須です。その際に下地材や骨組みをしっかり確認できるのです。

-

外からだけでは発見しにくい腐食やカビ

内部側の石膏ボードや断熱材を外すと、構造材の状態が一目瞭然になります。「内部は意外ときれい」「思ったより腐っていた」というように、想定と違う現実が見えてくることもよくあります。 -

雨漏り経路やシロアリ被害を追及しやすい

雨染みの跡や蟻道(シロアリが通る筋)を室内側から確認するほうがわかりやすいケースが多々あります。 -

外壁全体をめくらなくても必要箇所を確定できる

内部の状態を把握したうえで、本当に外側から全面解体しなきゃいけないのか、それとも局所的に外壁を剥がすだけで済むのかを判断します。

こうして内壁を外周面だけ剥離するアプローチをとると、外壁を“必要最小限”だけ解体する計画が立てやすくなります。結果、増改築扱いになるリスクを抑えながら、安全性と快適性を高められるというわけです。

5.1.3 法的リスク(増改築扱い)を発生させないラインの見極め

(痛みのひどい箇所を内部より検査し2分の1以内の剥離にとどめ、内部より補強する)

ハーフ外部スケルトンでは、法的な境目を理解することが大変重要です。外壁を大規模に剥がしてしまえば“改築”判定になりうるからです。建蔽率オーバーやセットバック未対応の物件の場合、建築確認申請を出すと減築を求められるかもしれません。それを回避するには、下記のポイントを押さえましょう。

-

「2分の1以内」に解体面積を抑える

外壁全体の過半を超えなければ、基本的に改築扱いになるリスクは低いと考えられます。痛んだ面だけスケルトンにして、他の面は外からの補修やカバー工法で仕上げる、という割り切りが肝心です。 -

外観ラインを維持し、内部から補強する

どうしても大きく傷んでいる構造材を交換しなければならないときは、外壁を全撤去するかわりに、内壁のほうをめくって作業することも考えられます。外側のラインを保てば増築や大幅改築に当たらない可能性が高まります。 -

自治体への事前相談

自治体によって運用が異なるケースがあります。設計者やリフォーム会社が図面を持って事前相談すると、スムーズに進むことが多いです。

例えば「壁の内部を開いたら思った以上に広範囲が腐っていた」という事態が起こるかもしれませんが、その場合は解体範囲が2分の1を超えないように別の方法を検討する必要があります。添え柱で補強したり、局所的に交換するなど、柔軟に対応が必要です。

5.2 外部からの耐震補強と断熱強化の同時施工

ここでの概要:

外壁がスケルトン状態になる面があれば、そこに耐震補強のパネルや合板を入れたり、断熱性能を高めるための素材を取り付ける絶好の機会になります。完全なフル解体を避けつつ、部分的な外壁解体を積極的に活用し、耐震と断熱を同時に底上げできるメリットを見ていきましょう。

5.2.1 外壁の傷んだ範囲をスケルトン状態にして補強材を入れる

「どうせ外壁をめくるなら、ついでに耐震補強と断熱材を入れたい」というのは自然な発想です。特に、外壁を一部スケルトン化すると、構造材にアクセスしやすい利点があります。

-

傷んだ木材の交換

腐っている柱や土台を確認し、新材に入れ替えたり添え柱で補修します。 -

耐力壁パネルを追加

構造用合板やノボパンなどの面材を貼れば、地震に耐える壁を形成できます。筋かいや金物との併用でさらに強度アップ。 -

内側から断熱材の施工

あくまで室内の4面の壁は剥離が必要です。そのため、4面の外気に面する壁には内側より断熱材の充填が可能です。 -

新しい外壁仕上げ

仕上げにサイディングやモルタルを塗り直すため、古い外観から一新できます。痛んだ面だけメリハリをつけて施工できるのも利点です。

こうして部分解体した外周部に新たな補強材を入れることで、老朽化した柱や梁だけでなく、外壁全体の耐力と断熱性能をピンポイントで引き上げることが可能になります。

5.2.2 ハーフ外部スケルトンによる耐震補強の実際:壁面材と金物で上部構造評点1.5を目指す

外壁を“半分以下”しか解体しないハーフ外部スケルトン方式の場合でも、壁の内側をしっかり剥がすからこそ十分な耐震補強が可能です。むしろ、内部から外周面を露出させるおかげで、思いのほか自由度高く構造材にアクセスできるのです。結果として、家全体で上部構造評点1.5(耐震等級3相当)を狙うプランも十分に実現できます。

-

外周壁を内側から剥離し、耐力壁を追加・補強

ハーフ外部スケルトンでは、外壁を外から“全部”剥がすのではなく、室内側を解体して構造躯体を露出させます。すると、痛んでいる箇所はもちろん、まだ健全な柱や梁の状態も直接確認できるため、適切な補強計画を立てやすくなります。たとえば筋かいと面材耐力壁(ノボパンやOSB合板など)の組み合わせで、壁倍率を効果的に高めることができます。 -

柱頭柱脚金物の配置がしやすい

“外周面を内側から”開くメリットは、金物の取り付け手順もスムーズになることです。通常、柱の上下端(柱頭・柱脚)に金物を設置するには壁内部に空間が必要ですが、内壁を剥がしている状態なら作業スペースを確保しやすく、誤差が起こりにくいです。金物取り付け後に再度石膏ボードや仕上げ材を貼る流れになるので、増改築扱いにもなりにくい点が施主には安心材料となります。 -

間仕切り壁の耐力バランスも取りやすい

外周部ばかり補強しても、家の中心付近に耐震要素が少なければ全体的なバランスを欠くことがあります。ハーフ外部スケルトンなら、外周面を開くついでに主要な間仕切り壁にも耐力壁を増やす設計ができます。これは建物全体の剛性バランス(ねじれや偏心を抑える)が重要になるため、上部構造評点1.5など高い耐震等級を目指す際に効果的です。 -

剥離面積を「2分の1以内」で抑えられる

何よりも、外壁を全面解体しなくてすむので増改築扱いのリスクが減ります。ハーフ外部スケルトンは、文字通り「外壁の半分以下」に解体を留める工法ですが、それでも室内側からの作業で耐震性能の底上げを狙えるのです。「家を根こそぎ壊すしかないのでは?」と感じていた施主も、この方法ならば法的な縛りを回避しやすく、費用・工期を抑えながら地震対策も充実させられます。

-

注目ポイント

-

“壁倍率”の向上:構造用合板やノボパン等の耐力パネルで壁倍率を高める。

-

柱頭柱脚金物:接合部の強度をしっかり確保して抜け防止。

-

外壁ラインは変えない:増改築扱いのトラブルを回避する。

-

間仕切り壁のバランス:家の中心にも適度に耐力壁を配置し、全体剛性を均衡化。

-

こうした工程を踏めば、外壁の大半を残したままでも「しっかり耐震強化できるのか?」という疑問に応えられます。実際のところ、柱や梁は家全体で力を受け合うので、部分的な補強でも効果は大きいのです。適切な材料選定と施工手順さえ守れば、フルスケルトン並みに耐震性能を引き上げることも決して夢ではありません。

5.2.3 “建物全体を壊さない”で安全性を底上げするプラン例

「外壁の痛みがひどいところを徹底的に直して、ついでに耐震と断熱を強化する。でも建物全体を壊すわけにはいかない」という条件のもと、実際にはどんなプランが考えられるのでしょうか。一例を挙げると──

-

南側・西側だけスケルトン

もっともダメージを受けやすい面を開けて、耐力壁パネルと外断熱パネルを併用。 -

北面・東面はカバー工法

痛みが軽い面は外壁を剥がさず、表面に断熱材やサイディングを重ね貼り。 -

内部は必要箇所のみ耐震補強

大がかりに壁を抜かない代わりに、柱脚金物や接合部補強で地震対策をプラス。

こうした方法をとると、外壁全面解体と比べて解体量が抑えられ、法的リスクも減ります。工期と費用のバランスが良く、なおかつ住みながら施工できる場合もあるため、施主への負担を軽減するメリットが生まれます。

5.3 施工手順と現場管理のポイント

ここでの概要:

ハーフ外部スケルトン工事は、基本的に“内部の外周面解体”と“外部の部分解体”を併行させる複雑なプロセスです。予測不能な腐食が見つかると追加工事になるリスクも。申請不要リノベで進める以上、外壁解体量が増えすぎないよう常に注意を払いつつ、計画的に施工管理を行う必要があります。このセクションでは、その手順や注意点をまとめます。

5.3.1 内部の4面の壁解体→補修・補強→断熱施工→外装仕上げの流れ

典型的な工事の流れは以下のとおりです。

-

内部の外周壁を解体

まずは室内側から外壁裏を確認。骨組みの状態を把握し、腐朽やシロアリ被害を検証します。 -

補修・補強

必要に応じて柱や梁を交換し、耐力壁や金物補強を追加します。ここで耐震性能をグンと上げるのがポイントです。 -

断熱施工

内側から断熱材を充填・補修するほか、痛みが深刻な面は外からもスケルトンにして断熱パネルなどを組み込みます。 -

外装仕上げ

最後に外壁を新たに貼り、仕上げ材を整えます。モルタルやサイディング、金属板など、家の雰囲気や防火要件に合わせて選ぶのが一般的です。

「このとき、工事が進むにつれ想定外の補修箇所が増える可能性がある点を見越しておくべきです。」

5.3.2 作業工程が増えても申請不要に収まるための注意(既存基準外に広げない)

工程が多いからといって、法的に増改築扱いになるとは限りません。むしろ、外壁ラインや屋根形状を変えずに既存を修復するなら、基本的には“改築”の定義を外れることが多いです。ただし、以下のような点に注意が必要です。

-

外壁解体面積を2分の1以下に

ハーフ外部スケルトン工事で最も大切なことは、解体範囲が過半を超えないよう計画を立てること。 -

既存基準外に広げない

“ここまでならセーフ”とわかっていても、ついでにバルコニーを追加したり、開口部を大きく動かしてしまうと一気にリスクが高まります。 -

増築扱いになる工作物を避ける

屋根の形状や外壁ラインを足す・変更するのは避けましょう。ちょっとした“出窓の拡張”でも増築とみなされる場合があります。

法律上の境界や自治体の運用ルールも絡むため、「これくらいなら大丈夫」と自己判断せず、リフォーム会社や設計士、役所などと事前に相談しましょう。

5.3.3 現場で想定外の腐食・シロアリ被害を発見した場合の対処

「壁を開けたら思いのほか広範囲で腐っていた」というケースは少なくありません。もし追加の解体が必要になって外壁面積の2分の1を超えてしまいそうなら、一度立ち止まるべきです。どうしても安全性を確保するために全面解体が不可避とわかった場合、建築確認申請への切り替えを検討するか、添え柱や部分的交換で対応する方法を模索します。

-

アクション1:施主・施工者・設計者との緊急ミーティング

想定外の補修費や法的リスクを正直に共有し、判断を仰ぎます。 -

アクション2:法的回避策の検討

添え柱を使って柱の交換を最小限に留める、外壁を内部側から補強して外観を変更しないなど、増改築扱いを回避する案を考えます。 -

アクション3:どうしても大掛かりなら建築確認を検討

施主が減築を受け入れる覚悟があるなら、フル解体リフォームに舵を切る選択肢もあります。ただし、コストと期間は格段に増えるでしょう。

増改築の現場では、実際に工事を始めてから初めて分かる問題は珍しくありません。しかし、冷静に分析すれば「局所交換で十分」「すべてをやり直すほどでもない」と判断できるケースが大半です。日常の施工ノウハウと建物診断の積み重ねが、こうした想定外の被害にも柔軟に対応できる鍵になります。

ハーフ外部スケルトンによる外壁リフォームは、耐震・断熱性能の底上げも狙える魅力的な手法です。もちろん解体範囲のコントロールや、想定外の劣化への対処には熟練を要し注意が必要ですが、建蔽率オーバーやセットバックリスクを抱えている場合でも「フル解体しかない」とあきらめずに済む道が開けるでしょう。次章では工期や費用の見積もり、施工段取りをより具体的に抑える方法を紹介し、実際にどのようにリフォームを進めるかを詳しく見ていきたいと思います。

ここでは「確認申請不要で性能向上リノベーションを実現するために、どのような準備や進め方をすればよいのか」を詳しく解説します。具体的には、リフォーム全体のプラン設計や事前調査の進め方、部分解体と上貼り断熱を選ぶ際の工期や費用、そして施工業者や設計事務所との連携方法を紹介します。申請不要リノベならではのメリットをフルに活かすために、やっておくべきことは何か? それを押さえることで、想定外のトラブルや余計なコストを回避しながら、快適な住まいづくりに近づけます。

6.1 プラン設計と事前調査の要点

「そもそも、どれくらい壊すかを決める前に、何を調べればいいの?」

施主の方からしばしば寄せられる質問です。大がかりなリノベーションを検討していると、あれもこれも変えたくなるもの。しかし申請不要の範囲に収めたいのであれば、解体規模や構造変更の境界線をきちんと把握しておく必要があります。そこで、まずはプラン設計と事前調査の段階で以下のポイントを押さえることが不可欠なのです。

6.1.1 建物診断・ヒアリング・概算見積の進め方

ここでの概要

建物の現状を正しく知ることで、“どこまで壊すか”や“何を補強すべきか”を的確に判断できます。ヒアリングを丁寧に行うことで、希望するイメージと実際の費用との折り合いをスムーズにつけることができます。

-

現地調査で状態を細かくチェック

実際のリフォームに着手する前に、現地で建物を詳しく見てもらいます。たとえば壁のひび割れや床の傾き、水回りの腐食、シロアリ被害などがないかどうかを専門家に診断してもらうのです。ここで施主自身が思っている以上にダメージが見つかることも珍しくありません。もし深刻な腐食があれば、ハーフ外部スケルトンなど部分解体の手法を選択するかどうか、再検討する必要が出てきます。 -

ヒアリングで優先順位を定める

リフォームに期待することはご家族によって異なります。「耐震だけはどうしても強化したい」「断熱性能を高めて冬場の寒さをなんとかしたい」「水回りをピカピカに一新したい」など、人によって要望は実にさまざま。けれども、全部を同時にやってしまうと解体範囲が大きくなり、確認申請が必要になる恐れもあります。そこでヒアリングを通じて、ご要望を明確に洗い出し、優先度の高い項目から手をつけられるように計画を整理していくのです。 -

概算見積でだいたいの予算感を把握

建物診断とヒアリングを経て、工務店や設計事務所に概算見積を出してもらいます。その際、項目を大きく分類してもらうと比較検討がしやすいです(例:耐震補強費用、断熱向上費用、内装費用、設備交換費用など)。この段階で「予想以上に費用がかかりそうだ」「もっと高性能な断熱材を使いたい」など、新たな調整ポイントが見つかるかもしれません。予算の上限と必要な工事とのバランスを取るため、何度か打ち合わせを重ねることも大切です。

6.1.2 簡易耐震診断や断熱診断(赤外線カメラなど)の活用

ここでの概要

建物の性能は、見た目だけではわからない部分が多いです。そこで有効なのが簡易耐震診断や断熱診断といったツール。申請不要リノベでも、正確な現状把握こそが最短ルートなのです。

-

簡易耐震診断で構造の弱点を把握

壁の配置や接合部の状況をチェックし、家全体の耐震性を数値化・可視化します。大地震の揺れに対して脆弱な箇所がある場合は、そこを重点的に補強する方針を固められます。全解体しなくても、壁の内側を開けて金物や面材を入れるだけで大きく性能アップできるケースが少なくありません。 -

断熱診断で冷暖房のムダを確認

赤外線カメラやサーモグラフィーで家の熱損失が激しいポイントを見極めるのも有効な手段です。断熱リフォームの具体的なプランを立てる際、どこが一番熱が逃げているのかを知るだけで、コストを抑えながら効果を高めるリフォームが可能になります。施工後の快適性や光熱費ダウンを実感しやすいのが、こうした計測に基づいたプランの魅力です。

6.1.3 事前の行政チェックで法的リスクを最小化(やぶへびになるケースも)

ここでの概要

「申請不要」で進めるためには、法的にグレーなラインを正しく識別しておくことが大切です。しかし、行政に相談すると余計な問題が発生するかもしれない……と心配する施主もいます。現実的には、どこまで相談すべきなのでしょうか。

-

相談すれば安心、でも“やぶへび”の可能性も

行政窓口で「これくらい壊すと建築確認が必要ですか?」と直接確認するケースもあります。しかし、相談する内容によっては逆に突っ込まれ、「ここもダメですね」という指摘を受ける事態になりかねません。特に、建蔽率オーバーなど既存不適格状態が疑われる物件では細心の注意が必要です。

ただし、法令違反になるリスクを完全に放置して工事を強行するのはもっと危険です。施主自身で判断できない場合は、設計事務所など法律に詳しい専門家と連携して、上手に“ソフトな確認”を取る方法を探るとよいでしょう。 -

既存不適格状態を再確認しておく

築古の木造住宅の場合、現在の法定建蔽率を超えている、あるいは道路斜線やセットバック義務を満たしていない可能性もあります。この“既存不適格”を知らずにリフォームし、過半解体に踏み切ってしまった結果、思わぬ減築が必要になるケースもしばしば。事前に「土地と建物の法的ステータス」を確かめ、工事範囲を調整するのが得策です。

こうした一連の調査や診断を踏まえ、「なるほど、ここまでなら申請不要で進められそうだ」というプランを固めていくわけです。いきなり工事に突入するのではなく、現状の建物がどこに弱点を抱えているかを知り、申請リスクを最低限に抑えながらも性能向上を最大化する。準備段階をしっかり踏んでおくと、あとで「こんなはずじゃなかった!」というトラブルを回避しやすくなります。

6.2 工期・費用を最適化する計画の立て方

「大掛かりな工事ほど時間もお金もかかるのでは……?」

そんな不安の声を耳にします。確かに、スケルトンやフルリフォームに近づくほど解体が増え、工期も長くなるのが一般的です。ただ、部分解体や上貼り断熱を組み合わせた申請不要リノベなら、フルスケルトンに比べて短い工期で済ませられるケースも多いのです。

6.2.1 部分解体や上貼り断熱はフルスケルトンよりも工期短縮しやすい

ここでの概要

“全部壊さない”からこそ、解体量が少なくなり、廃材処理の手間やトラックの搬出入回数も減ります。結果的に、工期の短縮につながりやすいのです。

-

解体作業に費やす日数が大幅に減る

フルスケルトンリノベでは、室内だけでなく外装や屋根までを含め、大量の解体と廃材処分が発生します。一方、部分解体を前提にしたリノベであれば、取り除く部位が限られ、解体チームの作業日数が少なくなることが多いです。職人さんの人件費も減り、廃棄物処理費用も抑えられます。 -

大工工事や設備工事の段取りがシンプル

フルスケルトンの場合は下地処理から新たな内装構築まで一から組み直す必要があります。部分解体なら、既存の柱や床、階段を生かしながら必要箇所の補強を組み込むため、工程管理が比較的シンプルです。たとえば“壁の中だけ”で配管・配線を更新し、耐力壁と断熱材を追加する、といった流れ。こうした限定的工事は作業の順番も読みやすく、プロの目から見てもやりやすい進め方です。

6.2.2 予算を抑えつつ耐震・断熱で優先すべきポイントを絞る

ここでの概要

申請不要リノベの最大の魅力は、リフォーム全体を大掛かりにしすぎず、必要な部分だけに予算を集中できる点。すべてを高性能化しようとすると費用が膨らむため、効果が大きい箇所から手をつけるのがおすすめです。

-

地震対策はまず外周部の補強から

建物全体の剛性に直結するのは外周部の耐力壁です。もちろん内部の耐力壁も大切ですが、外周部が弱い家ほど耐震性能が大きく低下します。そこで部分解体で外壁内側を開け、面材や金物を取り付ける計画を優先的に検討する人が多いです。合わせて間仕切りのバランスを取れば、上部構造評点1.25~1.5(耐震等級2~3相当)まで引き上げられる可能性があります。 -

断熱は屋根裏が狙い目

断熱材を入れ替えたり充填したりする際、費用を左右するのは解体量。たとえば天井は点検口から進入してセルロースファイバーを充填できる場合が多いです。

6.2.3 DIY可能な範囲とプロ施工が必要な範囲を整理

ここでの概要

工期や費用を最小化するためには、施主がDIYでできる部分と、専門家に任せるべき部分をはっきり区分することが鍵です。

-

DIYでできることの例

・内装の仕上げ(クロス張り、塗り壁の一部)

・ドアノブ交換や照明器具の取り付け

・ガーデニングや小規模なデッキづくり

これらは構造に関わらない作業で、法的リスクが低いケースがほとんど。器用な方であれば、職人さんの工程を邪魔しない範囲でDIYを楽しむことができます。 -

プロに任せるべき部分

・耐震補強(壁倍率計算、金物取り付け)

・配管配線の更新(給排水管、電気・ガス)

・断熱施工(気密処理や結露対策はノウハウが必須)

いずれも住宅の安全性や快適性を決定づける重要要素です。ここを素人判断で施工すると、あとから甚大なトラブルになりがち。結果的に「最初からプロに頼めばよかった」と後悔するパターンが多いです。

こうして工期・費用・優先順位を総合的に見極めることで、「間仕切り壁は3割だけ開けて耐力壁を追加しよう」「屋根裏と床下の断熱を最優先にしよう」といった具体的な計画が定まってきます。これらの方針を元に見積もりを依頼すれば、曖昧な工事範囲でコストが膨れ上がるリスクを防ぎやすくなるでしょう。

6.3 工務店・リフォーム会社・設計事務所との上手な連携

「どんな業者を選べば、申請不要リノベがスムーズに進むの?」

この問いはとても重要です。というのも、「確認申請不要だから簡単ですよ」と言い切る会社もあれば、慎重になりすぎて「そんな施工はしないほうがいい」と一律にフルリフォームを薦める会社もあるからです。施主の希望と実務家の知識・経験がうまく噛み合うかどうかが、成功のカギと言えます。

6.3.1 「確認申請不要リノベ」に詳しい業者を探すコツ

ここでの概要

建築確認申請が関わる増改築の法的なグレーゾーンを理解しているかどうかが、業者選びの大きなポイントです。

-

施工事例を確認する

会社のホームページには施工事例が載っていることが多いです。そこに「部分解体で耐震補強を行ったリフォーム例」「外壁をほとんど残した断熱工事」など、申請不要を意識した実績があるかをチェックしましょう。写真やビフォーアフターだけでなく、どのように法的課題をクリアしたか解説があると理想的です。 -

“木造改築での申請経験”がどれほどあるか尋ねる

たとえ大規模リフォームの実績があっても、木造改築で行政とやり取りした経験が乏しい業者だと、法的判断を誤るリスクが高いです。木造リノベーションは構造の自由度が高い反面、確認申請が要るかどうかの境界がとても曖昧になりやすい領域です。豊富な経験がある会社なら、「ここまではセーフ」「ここからは増改築」というボーダーを熟知しています。

6.3.2 契約前にチェックしたい施工実績と木造改築での申請経験がどの程度あるのか?

ここでの概要

あらためて言いますが、契約の前に業者がどの程度“グレーゾーン”の施工を扱った経験を持ち、行政対応のノウハウがあるのかを確かめることが大切です。以下の項目を面談や問い合わせで確認するとよいでしょう。

-

木造改築で行政と協議した事例の有無

具体的な物件名や規模などの詳細は難しいかもしれませんが、経験例を聞くだけで業者の対応力が見えてきます。たとえば「既存不適格住宅だったが、外壁の解体を2分の1未満に抑えながら耐震補強をして申請不要で済ませた」というストーリーをいくつか聞けるようであれば、信頼性は高いでしょう。弊社は首都圏を施工エリアとしておりますが、東京都23区すべてとの協議経験がございます。 -

大工や職人の知識レベル

設計者がいくら“申請不要”に配慮したプランを作っても、実際に現場で施工する大工さんや職人さんの理解が浅ければ、工事途中で法令違反になる改変をしてしまう恐れがあります。そこで「自社施工の場合、担当する大工や現場監督はどんな人ですか?」「過去に同様の事例を担当したことはありますか?」など、詳しく尋ねると安心です。

6.3.3 見積もり段階で追加費用が出にくい仕様決めをしておく

ここでの概要

リノベーションでありがちなトラブルは、見積もり時には安かったのに工事途中でどんどん追加費用が発生し、最終的には予算を超えてしまうこと。申請不要リノベも例外ではありません。解体してみたら思わぬ腐食を発見……などは避けられないこともありますが、それ以外の項目については事前の仕様決めで余計な増額を防げます。

-

細かな仕様やグレードを先に選択

キッチンやお風呂、ドアなどの建具、床材・クロスのグレードを「途中で考えます」という状態にしておくと、工期中に追加出費がかさんでしまいがちです。なるべく契約前にサンプルやショールームでイメージを固め、見積もりに含めてしまいましょう。また、耐震補強や断熱材の種類もいくつかグレードがあるので、「どのレベルの強度・断熱性を求めるか」を事前に決めておくと工事費用が安定しやすいです。 -

不可抗力の範囲を契約書に明記

それでも解体してみないとわからない問題――たとえば構造的な腐食やシロアリ被害――は存在します。これを“想定外”とみなすか“包含”とみなすかは契約内容次第です。契約書や見積書に「もし柱の腐食が見つかったら追加費用がどの程度になるのか」などの基準を明確にしておくと、後日のトラブルを回避できます。

最終的に、施主の希望と業者の提案が重なり合い、かつ“法的にも増改築扱いにならない”ラインをうまく調整したリノベーション計画が固まれば、あとは工事の着工へと進めます。ここでの準備がしっかりできていれば、工期も費用も比較的スムーズにコントロールできますし、よくある「つい全部スケルトンにしてしまって申請が必要に……」という展開を防げるでしょう。

こうした段取りを踏んで初めて、申請不要リノベならではのメリット――費用や工期を抑えつつ、性能を高める――を存分に享受できるのです。

ここでは、実際に「申請不要リノベーション」を行った三つの事例をご紹介します。いずれも木造戸建て住宅を対象に、解体範囲を抑えて耐震性能と断熱性能を大幅に高めたケースです。大規模なフルリフォームに踏み切らずに済んだことで、建蔽率オーバーやセットバックによる減築リスクを回避しながら、暮らしの快適性と安全性をしっかりアップできたのが特徴といえます。ここで紹介する実例を通じて、「部分解体」や「外壁を壊さずに上貼り断熱」という発想が、どのようにコストや工期、そして住まいの性能向上につながるのかをイメージしてみてください。

7.1 ケースA:内部ハーフスケルトン+断熱材追加で冬でもポカポカ

「我が家が古くて寒く、しかも耐震性も心配……でも大掛かりなリフォームで建物を小さくするなんて嫌。」

こうした悩みを抱えた50代のご夫婦が選んだのは、内部ハーフスケルトンと断熱補強の組み合わせでした。築40年ほどの木造戸建てで、全体的に老朽化は進んでいるものの、外壁や屋根の傷みが軽微だったため、外周部はなるべく手をつけず、室内中心に解体と補強を施した事例です。

7.1.1 築古戸建てを大幅解体せず、外周4面の壁内を中心に補強

この住宅は、建蔽率オーバーの既存不適格だったため、過半解体してフルリフォームすると減築が求められる恐れがありました。そこで、内部ハーフスケルトンの発想を導入し、外周部の壁解体は最小限、むしろ室内から壁内にアクセスする形で耐震補強・断熱強化を行ったのです。

-

外壁を壊さない理由:建蔽率オーバーの回避

施主さまの家は建蔽率が現行法を上回っている既存不適格状態。もし外壁を大幅に壊し、構造を大きく変更すると、確認申請の段階で減築を指示されるリスクが高まります。そこで外壁自体には手を入れず、内部から壁の内側にアクセスして柱や梁、間柱まわりを補強する計画を採用しました。 -

室内の壁を解体して“躯体である骨組み”を露出させる

既存の内装材(クロスや下地ボード)を剥がし、断熱材も一部取り外し、柱や梁が見える状態にします。階段の位置や二階床の構造は基本的に残したままにし、申請不要の境界線をしっかり把握しておきます。 -

柱・梁が露出することで補強工事がしやすい

壁の中が見えると、金物や面材を的確な位置に取り付けやすくなります。老朽化した下地も発見しやすく、腐食やシロアリ被害があった場合はその部分だけ交換できます。フルスケルトンほど解体はしていないので、工期もフルよりは抑えられるのがメリットです。

7.1.2 断熱パネルと気密テープの施工がカギ

このケースでは、とにかく冬の寒さを何とかしたいという要望が強かったため、断熱補強に力が入れられました。内装を一度剥がしたタイミングを利用して、壁内と天井裏、床下に断熱材を追加。細かい隙間を埋める気密テープの施工にも注力し、暖房効率をぐんと高めたのです。

-

既存断熱材を撤去・補強

築40年の家には断熱材は入っていても隙間だらけで断熱は聞いていないに等しいといえます。そこで、すべて剥離解体後に一から高性能グラスウール充填するプランを採用。壁内スペースが十分あるところには厚みのある断熱材を詰めます。 -

気密テープで隙間をブロック

断熱材をどれだけ性能の良いものにしても、隙間が多いと冷気が侵入して暖かい空気が逃げてしまいます。そこで、配線や配管が通る部分、合板やボードの継ぎ目などに気密テープを貼ることで空気の漏れを最小化。断熱専門の職人や現場監督がチェックリストを作って、見落としがないように施工を管理しました。 -

床下と天井裏も重点的に断熱

室内がハーフスケルトン状態なので、同時に床下や天井裏にもアクセスしやすいのがメリットです。床下は50㎜から75㎜厚の高断熱タイプの断熱材を充填しこちらも気密処理を行います。天井裏も同じく、既存のグラスウールがへたっていたので厚みのある高性能製品に入れ替えて気密処理しました。このように上下からも熱損失を減らすことで、格段に寒さが緩和されるわけです。

7.1.3 工期・費用・ビフォーアフター写真と住み心地

施工後、施主さまからは「冬の室内温度が数度変わり、光熱費も下がった」という声が寄せられました。また、外観はほとんどいじっていないため、申請不要で進められ、建蔽率超過で減築を求められる心配もありませんでした。

-

工期:2か月半程度

フルスケルトンリフォームだと8か月程度かかる場合も多いですが、今回は外壁を残し、階段や二階床も残す計画だったので、解体と大工工事に費やす日数が少なく済みました。外壁をいじらない分、足場の規模も小さくて済み、近隣からの苦情も少なかったそうです。 -

ビフォーアフター写真と住み心地

ビフォー写真では壁のクロスが痛んでいたり、床がペコペコしたりしていましたが、アフター写真ではシックな内装に統一され、大きな家具も配置しやすくなりました。断熱効果により冬場は暖房がすぐ利き、部屋間の温度差も少なくなったとのこと。「足元がいつも冷たかったのが嘘みたい」という施主の声が印象的です。

このケースは、外装を触らずに内部をハーフスケルトン化する方法がいかに有効かを示しています。家の印象を大きく変えずに済むため、街並みに合わせたい方や「外壁はまだそこまで傷んでいない」という家にはピッタリのアプローチと言えるでしょう。

7.2 ケースB:外壁を解体せず上貼り断熱+室内の必要耐力壁補強

ある施主さまは「外観をどうしても変えたいわけじゃないけれど、できれば断熱と耐震を強化したい。室内の大幅な工事も考えてはいない。なので費用はなるべく抑えたい」と相談にいらっしゃいました。そこで採用したのが、外壁を剥がさずに“上貼り断熱”を施しつつ、室内に必要な耐力壁を追加する方法です。モルタル壁やサイディング壁をそのまま活かし、最低限の解体だけで家の強度と断熱性を大幅にアップデートできた好例です。

7.2.1 モルタル外壁に金属断熱パネルを重ね張り

築30年超のモルタル外壁はひび割れや汚れが目立っていましたが、全面撤去するとコストが高くなり、申請リスクも増します。そこで外壁は壊さず、その上に金属断熱パネルをカバー工法で張ってしまう手法をとりました。

-

既存外壁の点検と下地補修

最初に外壁全体をチェックして、浮きやクラック(ひび割れ)、雨漏り痕がないかを詳細に確認します。小規模の割れや浮きはモルタル補修剤やエポキシ樹脂で埋めるだけ。表面の汚れを高圧洗浄やケレン作業で落とし、次の工程で使う防水シートや断熱パネルがしっかり密着するように下地処理を施しました。 -

金属断熱パネルを重ね張り

一般的にはガルバリウム鋼板に断熱材をラミネートしたパネルなどが使われます。今回は、61㎜厚の断熱材キューワンボードに厚さ30mm程度の発泡系断熱材付き金属サイディングを選択し、防水シートと胴縁で通気層を確保しながら外壁全面に張っていきました。これにより、外からの冷気や熱気が伝わりづらくなり、室内環境が格段に快適になります。 -

外観イメージの変化は最小限

仕上げ材の色・デザインを従来のモルタル壁に近い色合いにすれば、劇的に外観が変わるわけではありません。場合によっては「せっかくだから雰囲気を変えたい」と思う方もいるでしょうが、この施主さまは「外壁がガラリと変わるとご近所に目立ちすぎる」とのことで、落ち着いた色合いを選択しました。

7.2.2 屋内の柱や梁に金物補強を追加

「耐震性が心配」という方でも、外壁を全解体しなくとも、室内側から梁や柱を補強することで相当なレベルアップを狙えます。この事例では、構造計算の際に、極力居室をさけ、押し入れやトイレなど解体の範囲を狭くして柱頭柱脚金物の配置を計画。メインの柱・梁の接合部に金物を仕込み、既存の耐力壁を点検して不足箇所に追加補強を行いました。

-

部分スケルトンで梁を露出

すべての部屋をスケルトン化するわけではなく、1階リビングと2階の一部の壁・天井をめくる程度で実施。梁や柱を露出させ、柱頭柱脚金物をきちんと固定し直し、足りない部位には面材耐力壁を取り付けました。 -

間取り変更は最小限に

間取りを大きく変えると解体量が増えてコストが跳ね上がりますし、法的にも“改築”とみなされる可能性が出てきます。この事例では収納扉の位置を少し動かしたぐらいで、基本的には現状の間取りを維持。余計な工事を減らすことで費用を耐震と断熱に集中投下できたのです。 -

床のレベル調整も同時に

築30年以上経過していると床の水平がずれているケースが多々あります。今回はリビングの床を一度剥がして根太を調整し、床面をフラットにする作業を同時に実施しました。これによって耐力壁と床面がしっかり一体化し、地震時の揺れを受け止めやすくなるメリットも得られます。

7.2.3 外観イメージも一新し、暮らしが激変した施主の声

外壁を撤去しない分、法的リスクを抑えられるうえ、外装をきれいにカバーすることで見た目の印象も改善しました。施工後、「こんなに暖かくなるなら、もっと早くやればよかった」と施主が驚くほどだったとか。

-

塗装や左官よりカバー工法を選んだ理由

ただの塗り替えや部分的な左官補修よりも費用はかかりますが、断熱性能が大幅に向上し、長期耐久性も期待できます。モルタル壁の上に金属パネルを貼る工法は、防水・通気・断熱が同時に改善されるのがポイントです。結果的に、今後のメンテナンス費用も抑えられると見込まれています。 -

施主の声

「夜間の冷え込みがまるで違う」「家全体が温度差なく暖かい」「外観も前よりキレイに見える」といった感想が寄せられています。法的にもグレーゾーンをうまく回避したことで、建蔽率超過による減築リスクを心配せずに住めるようになったのが安心材料とのことでした。

このケースは、外壁を解体しなくても上貼り断熱で十分な省エネ効果と快適性が得られる実例です。耐震補強も室内側でポイントを押さえて行えば、申請不要の範囲を超えずに安全性を高められます。「外観を大幅に変えないで暮らしを一新したい」「費用をある程度コントロールしたい」という方に適した方法といえます。

7.3ケースC:痛んだ外壁をハーフ外部スケルトンで2面解体、残りは内部から補修補強

ここでは、外壁に深刻な劣化があっても、全面解体することなく“ハーフ外部スケルトン”を採用したケースをご紹介します。2面だけをスケルトン状態にして構造材を交換し、他の面は内部から補強・断熱を進めることで、既存不適格のリスクを回避しながら家全体の性能を底上げしました。

7.3.1 劣化が深刻な部分だけ外壁をスケルトンにして構造材交換

「外壁は全面的にやり直したいけど、そうすると過半解体になるかもしれない」と悩んでいた施主さまの事例です。実際に調べてみると、とくに北面と東面が雨漏りやシロアリ被害で酷く傷んでいたため、その2面だけ徹底的に解体して躯体の交換や補修を行いました。

-

外壁2面を剥がして躯体をむき出しに

北面と東面の外壁は内部の下地も含めてごっそり剥離し、柱や間柱、土台の状態を確認。腐食している部分は新しい柱・土台に交換し、ホールダウン金物や接合金物を取り付けました。ここは事実上、外部スケルトン状態です。ただし、残りの2面(南面・西面)は外壁を残して内部から必要な部分だけ開けるに留めたため、“過半解体”には至っていません。 -

内部側でも補強と断熱を同時進行

外側をスケルトンにした2面は、通常は構造用合板などを張りますが、バランスが悪くなるため、補強は内部から構造計算書に従い補強。断熱材を内側より充填し、最終仕上げはサイディングで完成させました。一方、他の2面は内部から壁下地をあけて、断熱材や面材耐力壁を追加し、外壁には細かい補修程度で対応。こうした“2面外部スケルトン+4面内部より補強”というハイブリッド方式により、解体範囲が増えすぎないように管理したのです。 -

既存不適格への配慮

この住宅も建蔽率超過で既存不適格でした。もし4面全部を外側からスケルトンにすると、明らかに2分の1以上の解体面積になり、申請が必要になってしまう恐れが高い。そこで“2面だけ徹底的にやる”戦略が功を奏し、建物の構造強度を向上させながら減築命令を回避できました。

7.3.2 断熱材・耐力壁を追加し、防水処理を強化

ハーフ外部スケルトンにすると、外壁内部を徹底的に観察できるため、断熱材の施工や防水処理を施しやすいメリットがあります。雨漏りの原因を根本から断ち、耐久性を高めることが可能です。

-

シロアリ被害に応じた土台交換

北面の土台まわりにシロアリ被害が見つかり、木材がボロボロになっていました。ここは思い切って交換し、新たに防腐・防蟻処理を施した木材を使い、金物で補強。外壁を全剥がししているからこそスムーズに交換できるのです。部分的な外部スケルトンでありながら、最もダメージの大きい部位はしっかり新しい部材にできる点が大きな強みです。 -

既存屋根との取り合いで防水処理

雨仕舞いを確保するためには、屋根と壁の取り合い部分も要チェックです。とくに外壁を部分解体していると、新しいサイディング既存の屋根にどう接合されるかを慎重に検討する必要があります。シーリングや板金カバーなどを適切に施工し、雨漏りを防ぎます。大工と板金職人が入念に打ち合わせを行うことで、長期的に安心な防水性能を実現しました。

7.3.3 施工期間や仮住まい、費用対効果などリアルなレポート

外部2面をスケルトンにする大工事ではあるものの、建物全体をフル解体するよりはコンパクト。そこで仮住まいをどうするか、工期はどれくらいかかるのか、費用対効果はどうか――気になるポイントを具体的に見てみましょう。

-

施工期間:6か月程度

外部を完全解体した2面の工事にやや時間がかかりました。特に、土台交換や腐食材の撤去が増えたため、当初見積もりより1か月ほど延びた形です。それでもフルリノベ(6~8か月)に比べれば短く収まっています。内部補強が多い2面は同時並行で進められ、全体の段取りが崩れないように管理されました。 -

仮住まいの有無

部分的な外壁スケルトンとはいえ、雨風が入る可能性があるため、施主は短期間だけ賃貸アパートを借りました。今回は施主が「ストレスを避けたい」とのことで3か月間仮住まい。 -

効果:住み心地と安心感が向上

施主いわく「もともとあちこちグラグラしていた家が、壁もしっかりした感じがあるし、冬の冷え込みが和らいだ気がする」とのこと。とりわけ雨漏りリスクを根本的に解消できたのが安心ポイントだそうです。大規模解体による法的リスクが怖くて長年リフォームを先送りしていたところ、ハーフ外部スケルトンという選択肢に出会ってようやく工事に踏み切れた、と喜ばれていました。

このケースは、外壁が相当傷んでいるのにフル解体を避けたい方にとっては貴重な成功事例です。すべての面をスケルトンにするわけではなく、「本当に必要な面だけ」外部側から攻めて腐食を取り除き、それ以外は内部からの補強に回す。まさに“外部×内部”のハイブリッドな施工方法で、申請不要のラインを超えずに安全性と快適性を確保する戦略となりました。

これら三つの事例はいずれも「申請不要」の範囲でリノベを行いつつ、耐震性や断熱性能を飛躍的にアップさせた成功例です。各ケースに共通しているのは、“フルスケルトンにしない”“外壁全部を壊さない”という方針を貫きつつ、家の弱点に的確にアプローチしている点。そこに業者の知見と施主の希望がうまく噛み合ってこそ、理想的な仕上がりが実現するのです。

ここでは、申請不要でリノベーションを進める際に生じがちなトラブルや、現場でよくある疑問点を整理します。特に「どこからが法的にアウトになるのか」「耐震・断熱リフォームは本当に申請不要でいいのか」「思わぬ追加工事が発生したらどうするか」といった問題は、多くの施主が直面する可能性があります。あらかじめ把握し、適切な対策を講じることで、後から「こんなはずじゃなかった」という後悔を防ぐことができるでしょう。

8.1 「法的にアウト」となる工事範囲はどこ?

「申請不要リノベ」といっても、実際どこまで解体すれば“増築扱い”になるのか、あるいは“用途変更”に該当してしまうのか――そんな疑問を抱える方は多いかもしれません。ここでは、屋根や外壁のラインを変えずに住まいをアップグレードしたり、増築・用途変更扱いを避ける際のポイントを整理します。

8.1.1 屋根形状・外周ラインを変えずに住まいをアップグレードするコツ

建物の外周ラインや屋根形状を変えずにリフォームすることは、法的にも申請不要になりやすい方法のひとつです。具体的には、既存の建蔽率やセットバック義務、斜線制限などに触れずに済むため、「建築確認」が要らない範囲で大きく性能を高められます。

-

建物外周ラインを変えない工夫

施主としては「ここの壁を後退させて廊下を広げたい」「軒下を伸ばしてバルコニーを作りたい」などの要望が出るかもしれません。しかし、こうした外観形状の変更は“増築”とみなされやすく、建築確認が必要になるリスクが跳ね上がります。そこで、壁の位置や軒の出を基本的に変えずに内部空間を工夫する方が賢明です。

例えば収納スペースを拡大したい場合でも、既存の間仕切りを動かして室内のレイアウトを変えるにとどめると、外周ラインには影響しません。玄関の位置も同じままで、ドアを断熱性の高い製品に交換するなど、あくまで“外観形状を変えない”工夫が重要です。 -

屋根勾配や屋根形状をそのまま活かす

屋根の形を変えたくなることもあるでしょう。とくに古い木造住宅では瓦を金属屋根に替えたり、勾配を緩やかにしてロフトを作ったりする計画が出るかもしれません。しかし、屋根の形状を大きく変えてしまうと増築扱いになる可能性が高まります。そこで、既存の勾配を維持しつつカバー工法で屋根材を替えるだけなら、申請不要で済みやすいです。

どうしてもロフトを作りたいなら、屋根形状を変えるのではなく、現在の天井裏をうまく使い、室内からアクセスできるようにする程度に抑えるとグレーゾーンを回避しやすいでしょう。 -

外装・内装のリニューアルで印象を変える

増築まではしないけれど、「どうせリフォームするならイメージチェンジしたい」という施主は多いものです。その際は、外壁のカバー工法や屋根のカバー工法を用いて色や素材感を変えると、見違えるほどの外観リフレッシュが可能になります。外周ラインを変えないから法的な面倒も少なく、施工期間も比較的短いのでおすすめです。

8.1.2 増築扱い・用途変更扱いを避けるための留意点

大規模リノベーションでありがちなのが「工事範囲が広がってしまい、いつの間にか増築(改築)ラインを越えていた」というトラブル。これは法的に“改築”や“増築”と判定されると、建築確認申請が必要となり、結果的に建蔽率オーバーやセットバックで減築指導を受けるかもしれません。ここでは、それを回避するための実務的な留意点を見ていきましょう。

-

解体の2分の1ルールを意識する

屋根や外壁、柱、2階床、階段などの主要構造部を過半数以上解体・交換すると、法的には「大規模の模様替え」や「改築」とみなされやすくなります。耐震補強や断熱リフォームをするうえで、どうしても柱や壁を交換するケースは出ますが、抜本的にすべて交換してしまわないよう、計画段階で解体の範囲を調整するのがコツです。「この壁はそのまま残す」「階段は位置を変えずに補強だけする」というふうに、2分の1未満に収める発想を持ちましょう。 -

用途変更に該当するかどうかの確認

例えば、住宅の一部を店舗にしたり、2世帯化で大きく部屋数を増やしたりすると、用途変更扱いになるリスクがあります。用途変更は建築基準法的に確認申請が必要となる場合があるため、間取り変更が大きくなる際はとくに注意が必要です。ちょっとしたワークスペースやホームオフィス程度であれば用途変更とみなされないことが多いですが、建物の用途として店舗や事務所を立ち上げるレベルなら要注意です。 -

増築部分はないか点検

既存の母屋と離れをつなぐような構造や、小屋裏に新しい居室を増やすなど、面積を増やす行為は増築にあたる可能性が高いです。増築部分が1㎡でも厳密には確認申請が必要となるケースがあるので、「ちょっとしたデッドスペースを屋内化して物置にした」なんて工事でもアウトになり得ます。現場監督や設計士とじっくり相談し、一線を越えない工夫が欠かせません。

8.1.3 分からないときは誰に相談すべきか

「この工事は大丈夫かな」「法的にクリアかどうか自分では判断できない」という局面は多いものです。そのときに誰に相談すれば良いのかを把握しておくと安心です。

-

リフォーム会社や設計事務所

まずは工事を依頼する先に「法的なグレーゾーンを回避したい」「これは増築にならない範囲か」と具体的に尋ねてみましょう。信頼できるリフォーム会社や設計事務所であれば、過去の事例からアドバイスが得られますし、解体範囲の調整や施工手順を組んでくれます。ただ、法的な事柄に強くない業者もあるため、実績や知識をしっかり確認する必要があります。 -

行政窓口や建築士会等

役所の建築指導課や建築士会の相談窓口なども有効です。ただし、「役所に相談したらやぶへびになってしまい、余計な申請を求められるかも…」と不安を抱く方もいるかもしれません。しかし、グレーのまま進めて後で指摘を受けるより、事前に確認しておく方が結果的に安全なことが多いです。どうしても心配なら、設計事務所や建築士に代理で相談してもらう方法もあります。 -

弁護士

増築や用途変更のトラブルが近隣住民との境界問題に発展することも稀にあります。お隣との境界線があいまいで、外壁を再構築する際に「越境しているのでは?」と問題化したり、日照権や景観権をめぐる揉め事になるケースです。その場合は弁護士に相談し、法的リスクを最小化するほうが安全でしょう。ただ、大半のリノベーション案件ではそこまで大事にならないものの、「いざという時の相談先がある」というだけで安心感が増すはずです。

「法的にアウト」になるかどうかは、建築基準法や各自治体の運用に左右される場合が多いです。施主としては「ここまでなら大丈夫」といった境界をざっくり把握し、解体の範囲や増築の有無に注意して計画を立てましょう。分からない点は業者や専門家に早めに尋ねる――それがトラブル回避の近道です。

8.2 耐震補強や断熱リフォームは本当に「確認申請不要」でいい?

耐震補強や断熱リフォームは「構造に手を入れる行為」なので、申請が必要になるんじゃないかと心配する方もいらっしゃいます。ここでは、実際にどのようなケースがグレーゾーンに属するのか、自治体による運用差、解体壁量・開口部変更の程度、問題が起きた際の協議の進め方について掘り下げます。

8.2.1 グレーゾーンと自治体ごとの運用差への対処

耐震補強や断熱工事は、明確に「増築」「用途変更」ではないため、基本的に大半は確認申請不要で行える範囲です。しかし、自治体によっては“解体壁量”の判断が厳しかったり、特定の条例で追加的な手続きが必要だったりすることがあります。グレーゾーンに突っ込まないよう、運用差への対処を考えましょう。

-

N値計算や壁量計算など、構造計算が絡む場合

例えば、木造住宅の耐震補強でN値計算に基づく大幅な壁配置変更をする際、自治体によっては事前協議を求められるケースがあります。これは「実質的に改築に当たるんじゃないか」と疑われるからです。ただし、大半の耐震補強は“壁を増やす・金物を入れる・筋かいを追加する”程度で済ませるのが一般的で、それらは通常“増改築”に該当しないと見なされることが多いです。 -

断熱リフォームでも一部の自治体で報告が要ることも

断熱等級や省エネ性能に関わる条例がある自治体では、断熱改修を行った後にエネルギー性能報告書の提出が必要になる場合があります。これは確認申請とは別の手続きであり、特定行政庁が省エネ基準適合を把握しようとするものです。罰則はない場合が多いですが、適切に報告しておけば後々トラブルを防げます。 -

境界線があいまいなら事前協議を

どこまでなら“リフォーム扱い”でどこから“改築扱い”なのか、運用がグレーな部分は事前協議を利用すると安心です。事前協議で「これは確認申請不要ですよ」と自治体から明確な回答を得られれば、工事中に指摘を受けるリスクは極めて低くなります。「面倒そう」「余計なことを言われそう」と思うかもしれませんが、後から「やっぱり申請が必要でした」と言われるダメージのほうが大きいのです。

8.2.2 解体壁量・開口部変更がどの程度OKかを見極める

耐震補強や断熱改修で、壁を補強するために内装をはがしたり、新しい窓を設けたりしたいというケースは多いでしょう。しかし、壁や窓が増減すると「過半解体」や「構造変更」とみなされる可能性もあります。具体的に、解体壁量と開口部変更について見極めるポイントを押さえましょう。

-

壁の解体量に要注意

建築基準法では“大規模の模様替え”や“改築”の目安として、主要構造部の過半数以上に手を加えたかどうかが焦点になります。耐震補強のために壁をめくる量が多くなると、気づけば2分の1以上になっていた…ということも起こり得ます。計画時に「壁のどこを解体するか」を一覧表にしておき、合計量が過半に至らないように調整すると安全です。 -

窓の追加・拡大は増築に準ずる場合も

窓を増やしたり、既存の窓を拡大する行為は“一見大したことなさそう”でも、法的には構造体に開口を増やすことで耐力上の変化が生じるため、確認申請が必要になる場合があります。ただし、サッシを断熱サッシに交換する程度であれば問題ありません。新設や拡大については、設計士や施工者に「これをやると改築認定される可能性があるか?」を事前に確認しておきましょう。 -

屋根窓や吹き抜けの新設も要検討

古い家に光を取り込むために屋根窓を設けるとか、吹き抜け空間を新たに作るといった改修は魅力的ですが、ここでも“構造変更”が絡むため増築認定のリスクが上がります。どうしてもやりたい場合は、2分の1未満の解体で済む方法を細かく検証しつつ、自治体の見解を仰ぐのが確実です。

8.2.3 問題が起きたときの協議の進め方

リフォーム中に行政から「これは改築に当たるのでは?」「急ぎ協議してほしい」と連絡が来るケースは、決してゼロではありません。そんなときこそ慌てずに対応することが大切。具体的にはどのように対処すればいいのか、ポイントを押さえましょう。

-

一旦工事を止めて状況を整理

行政サイドから「確認申請が必要かもしれません」という指摘を受けたら、まずは工事を一時的にストップし、追加の解体をしないようにします。現場責任者や設計士と打ち合わせをし、どの部分が問題視されているのかを把握し、解体や構造変更範囲を再計算します。 -

行政と直接協議するか、設計士・施工業者に仲介してもらうか

自治体によってはフレンドリーに相談に乗ってくれる場合もあれば、ルールに厳格な場合もあります。いずれにせよ、施主が個人で突然訪れるよりは、専門家である設計士や施工業者が同行・代理対応するほうがスムーズ。専門家が図面や工事内容を説明し、法令に抵触しない根拠を示すことが大事です。 -

どうしても申請が必要と判断されたら

もし協議の結果、本当に改築認定されてしまい申請が必要になった場合、面倒ですが素直に手続きを進めるしかありません。その際、建蔽率オーバーの既存不適格住宅だと減築を求められるリスクも出てきます。そうなると大幅な計画変更につながる可能性があるため、やはり「計画段階での事前チェック」や「事前協議」の重要性が浮き彫りになります。

“耐震補強や断熱リフォームだから絶対に安全”とは限りませんが、通常は解体範囲や開口変更を過剰にしないかぎり大丈夫なことが多いです。ただし、自治体の運用や建物の状況によって変わるため、グレーゾーンに踏み込むなら早めの専門家・行政とのコミュニケーションを心掛けましょう。そうすることで、安心して“申請不要”の範囲で性能向上リノベを実現できるのです。

8.3 予算オーバーや追加工事が怖い場合は?

「途中で想定外の柱腐食が見つかったらどうする?」「工事が進むほど費用が増えてしまい、結局フルリフォームに近くなってしまわない?」そんな不安を抱える方は少なくありません。ここでは、リフォーム中に発覚しがちな問題とその対処法、設計変更がフルリフォーム扱いになる可能性、そしてリスク管理のポイントを挙げていきます。

8.3.1 工事途中で想定外の劣化や柱腐食を発見したらどうする?

木造住宅のリフォームでは、壁を開けてみて初めて気づく腐食やシロアリ被害、雨漏り跡が発覚することがあります。こうしたトラブルが出ると追加工事が必要になり、費用や工期が増えてしまいがち。どのように対処すればいいか考えましょう。

-

追加見積もりの段取りを決めておく

リフォーム契約を結ぶ際には、「もし想定外の補修が必要になった場合、どのタイミングで施主に報告し、どの範囲まで追加見積もりを提出するのか」を明確にしておくと安心です。現場監督や大工が発見した瞬間に写真を撮り、すぐに施主へ連絡、設計士が補修案を作り、追加費用を見積もる――といったプロセスを事前に共有しておくのです。 -

最小限の補修で済ませるか、徹底的に直すか

腐食や雨漏りが局所的であれば、その部分だけ新しい木材に交換し、防腐・防蟻処理を行う程度で済むこともあります。ただし、範囲が広いなら思い切ってもう少し解体面積を広げたほうが結果的に安心、という判断もあり得ます。施主の予算や住まいの寿命をどう考えるかによって、最適解は変わります。大工や設計士と十分に協議しましょう。 -

申請不要リノベの枠を超えないよう配慮

部分的な追加解体ならまだしも、想定以上に大掛かりに木材を入れ替えたり、外壁を壊したりすると「これは改築扱いでは?」と疑われるかもしれません。そこで、追加解体する範囲をなるべく局所に留める工夫が必要です。施主と施工業者が「どこまでなら大丈夫か」を再度確認し、2分の1以上の主要構造部に手を入れないようにコントロールすることが肝心です。

8.3.2 設計変更が大きくなるとフルリフォーム扱いになる可能性

工事を進めるほど「どうせなら間取りも思い切って変えたい」「キッチンの位置を変えたくなってきた」など、施主の要望が膨らむケースがあります。しかし、工事途中の大幅変更は、結果的に改築や増築ラインを超え、建築確認が必要になる恐れがあるので要注意です。

-

間取り変更のガイドラインを決めておく

施工前の打ち合わせで「大幅な間取り変更は今回しない」とか「階段の位置は固定で絶対に動かさない」といったガイドラインを設計士や施工業者と共有するのが得策です。施主が後から「あそこに収納が欲しい」「キッチンを反対側へ移動したい」などと軽く言ってしまうと、実はかなりの解体が必要になり、法的な問題に発展することもあるのです。 -

追加工事が続くと費用も跳ね上がる

「少しぐらいなら…」と追加の要望をどんどん出すと、見積額がどんどん膨れ上がってしまいます。予算をしっかりコントロールするためにも、工事途中の大きな変更は極力避けることを意識しましょう。稲葉高志の経験上、追加工事は後からの変更ほど割高になりがちなので、最初の計画段階でやりたいことをしっかり詰めておくのが賢明です。 -

フルリフォーム扱いになってしまったら

万一、大幅な変更が積み重なり改築認定を受ける状況になれば、確認申請や減築命令が待っているかもしれません。そうなると大幅なスケジュール変更や、想定外のコスト増が発生します。さらに、建蔽率オーバーの場合は減築を求められ、建物が狭くなるリスクまで出てくるのです。こうした事態を防ぐためにも“増改築に当たらないライン”を超えそうになった時点で立ち止まり、計画を修正することが重要です。

8.3.3 適切なリスク管理と追加見積もり手続き

リフォーム中の想定外トラブルを完全にゼロにするのは難しいですが、リスク管理をしっかり行い、追加費用が出た際の手続きを明確にしておけば大きな混乱は避けられます。最後に、具体的なリスクマネジメントの方法をいくつか挙げておきましょう。

-

リフォーム計画段階でクッション予算を確保

予算をギリギリで組むと、いざ追加費用が発生したときに資金が足りず、半端な妥協を強いられるかもしれません。そこで、初期段階から「総予算の10~20%を緊急用に見込んでおく」など、クッションを持たせると安心です。これは築年数が古い物件ほど重要度が高まります。 -

追加見積もりの合意プロセスを明確化

施主と施工業者との契約書に「追加工事発生時は、正式な見積もり書を提出し、施主が署名してから着工する」といったルールを盛り込んでおくと良いでしょう。口頭のやりとりのみで追加工事を進めると、後から「聞いてなかった」「そんなに高いなんて…」と揉める原因になります。 -

やらない範囲を明確に

当初プランで“やらないこと”や“今回のリフォーム範囲に含めない箇所”をはっきりさせるのも大切です。すると、工事が進む中で職人が「ここもいじりますか?」と確認してきたときに「そこは今回やらないと決めているので、やりません」と即答でき、追加工事を抑制できます。施主として「ちょっとぐらいなら」と気軽にOKしてしまうと、予想外の請求に繋がりかねません。

予算オーバーや追加工事への不安は、多くの施主が抱くテーマです。しかし、工事前の段階で「想定外リスクにどう対処するか」「変更がどれだけ大規模になったら法的に引っかかるのか」を把握し、業者との契約やコミュニケーションをしっかりしておけば、ほとんどの問題はコントロール可能です。大切なのは、曖昧なまま工事を始めず、常に「今回のリフォームは申請不要の範囲を超えていないか」を意識し続けることです。

これらのQ&Aを踏まえれば、申請不要での性能向上リノベーションをスムーズに行う確率がグッと高まるはず。法的な境界線を越えないためには、解体量や増築の有無を正しく見極めること。費用面でのトラブルを防ぐには、想定外が出たときの対応方法を最初から決めておくこと。いずれも経験豊富なプロと協力しながら進めるのが得策です。いざという時のリスクさえしっかり管理すれば、部分解体やハーフスケルトンでも、家は想像以上に快適かつ安全に生まれ変わるのです。

9.まとめと次へのステップ

ここまで、申請不要のまま耐震性能と断熱性能を同時に高めるリノベーション手法について、多角的に検討してきました。最後にこれまでの内容を総括するとともに、これからフルリフォームを計画する方が実際に何から始めればよいか、その具体的なアクションプランを提示します。また、将来的にさらなる性能アップや新工法への展開を検討する際の考え方も紹介します。申請不要で家を大きく変えられる可能性は思ったより広いものの、一歩間違えれば建蔽率オーバーやセットバックで減築を迫られるリスクがあります。最後に、未来志向でどのように住まいを活用していくかも含め、仕上げのヒントをお届けします。

9.1 “申請不要”でもここまで性能向上ができる魅力

「本当に申請不要の範囲で、耐震も断熱も大幅に良くなるの?」と半信半疑だった方も多いのではないでしょうか。しかし、実際に事例を見ていただくとわかるように、フルスケルトンにしなくても、柱や壁の解体範囲を過半に及ばせずとも、家の性能は大きくアップできます。大規模解体や減築を回避しながら、これだけの改善効果が得られるのは、大きな魅力と言えます。

-

大規模解体・減築をしないメリット

-

フルスケルトンリフォームと比べた際のコスト・工期・自由度

-

今後の住宅リノベーション市場における選択肢としての意義

9.1.1 大規模解体・減築を回避しながら耐震と断熱を高めるメリット

「フルリフォームしたいけれど、建蔽率オーバーで減築が必要と言われてしまった」「セットバックして敷地を削るなんて想像もしてなかった」――こういった悩みが、改修を諦めるきっかけになる方は少なくありません。けれども、外周ラインをいじらず内部や部分的な外部スケルトンで耐震・断熱を向上させれば、減築の必要性そのものを回避できるわけです。

また、大規模解体を伴わない工法は、その分だけ廃材も少なくて済むため、エコの観点からも好ましいです。解体費が抑えられる分、浮いたコストを高性能な断熱材や窓サッシ、耐震金物などに回すことができ、結果的に住まいの性能がより高められるというメリットも見逃せません。

さらに、“家の思い出”を極力残せるのも魅力のひとつです。築年数が古い木造住宅ほど、家族の生活痕跡や愛着が詰まった部分が多いもの。全面的に解体するのではなく、梁や柱を一部活かしたリノベであれば、“家の歴史”を感じられる空間づくりが可能です。

9.1.2 フルスケルトンリフォームと比べてコスト・工期が抑えられ、自由度が高い

フルスケルトンリフォームの場合、解体からスタートして全体を骨組みにし、そこに新たな構造補強・断熱・配線・配管などを施します。そのぶん工期も長期化しやすく、費用も大幅にかかりがちです。一方、申請不要を意識した「部分解体」や「ハーフスケルトン」方式なら、家の要所を押さえた最適化ができるため、工事全体のボリュームは比較的コンパクトで済みます。

費用面でも、例えば2500万円のフルリフォームが必要と見積もられた家でも、不要な解体を減らして申請不要リノベに切り替えれば、同等かそれ以下のコストで耐震・断熱をアップグレードできる場合が多いです。しかも計画段階で余裕を持たせれば、使いたい素材や設備に予算を振り分けられるため、結果的に住みやすく付加価値の高い家へと仕上がることが少なくありません。

さらに、自由度の高さも見逃せません。大規模解体ではすべてをさら地の状態から始めるため、一見自由度が高そうですが、実はフルリフォームには法的ハードル(増築扱い・セットバックなど)や大掛かりなインフラ工事、構造計算等が必要になります。申請不要を念頭に置いた部分リノベは、「ここをいじりたいが、ここはそのままで大丈夫」という計画が立てやすく、追加要望や現場での微調整にも柔軟に対応しやすいのです。

9.1.3 これからの住宅リノベの選択肢としての意義

近年はSDGsや環境配慮の観点から、古い家を丸ごと壊すのではなく、活かせる部分を最大限再生して使い続ける動きが広まっています。そうした流れのなかで、申請不要リノベは非常に有効な手法の一つです。解体を最小限に抑えつつ、耐震と断熱を大きく改善する。この方向性は、既存ストック活用型の社会を実現するうえで、ますます重要になっていくでしょう。

とくに木造住宅の多い日本の既存住宅市場では、築古物件が膨大に存在します。これらをまるごとフルリフォームしていたらコストも資源も莫大ですし、そのたびに建築確認をしていると住まい手の負担はますます増すばかり。しかし、外周ラインを変えずに家を蘇らせる技術と知見があれば、家を健全な状態に保つだけでなく、次の世代にも誇れるような“再生住宅”が増えていくはずです。

いわば、申請不要リノベは“賢い選択肢”になり得ます。もちろん、法的な境界線を超える可能性がある場合は慎重な見極めが必要ですが、その見極めさえしっかり行えば、より自由かつ低リスクで家の価値を高めることが可能なのです。

9.2 これからフルリフォームを予定している方へのアクションプラン:まずは調査とプロへの相談から

「実際にやるなら、何から始めればいいの?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。ここでは、最初の一歩として取り組むべき調査やヒアリング方法、それに続く概算見積、そして段階的なリフォームアプローチの利点を整理します。将来のライフスタイルを見すえて、無理なく一歩ずつ家を高性能化していく考え方をお伝えします。

9.2.1 建物診断・ヒアリング・概算見積の進め方

フルリフォームを視野に入れていても、いきなり設計図面を描いて申請をするのではなく、まずは建物の現況をきちんと把握することが大切です。さらに、オーナー自身が本当に必要としている要素は何か、優先順位はどうか――そうしたヒアリングを含め、概算見積までのプロセスがスムーズに進めば、申請不要かどうかの判断も迅速にできるはずです。

-

現況調査・耐震診断

建物がどの程度の耐震性能を有しているかを確認するのはリノベの第一歩です。簡易耐震診断(自治体による補助制度を活用できる場合も)の結果、どの壁が弱いのか、基礎はどうなっているのかが分かります。ここでN値計算や壁量計算が絡むと、大規模補強が必要になってくるかもしれませんが、同時に「過半解体に至らない方法」で補強できるかどうかの大枠が見えてきます。 -

断熱診断(赤外線カメラなど)

どこから熱が逃げているか、どこに結露が起きやすいかを把握するために、赤外線カメラや温度計測を活用するのが有効です。壁をはがして初めて分かる箇所もありますが、事前におおよその弱点を把握しておくだけでも「ここは断熱材を入れる優先度が高い」「ここは部分的なカバーでOK」といった判断がしやすくなります。 -

施主の要望ヒアリング

施主としては「キッチンを開放的にしたい」「二階を子ども部屋にして、将来は書斎として使いたい」など、多彩な要望があるかもしれません。しかし、それをすべてやろうとするとフルリフォームレベルの改装になり、結果的に申請が必要となるリスクが高まります。逆に、「ここだけはどうしても変えたい」「ここはそこまで重要ではない」という優先順位を明確に伝えておくと、施工業者や設計事務所が申請不要の範囲内で最適解を提案してくれるでしょう。 -

概算見積と工程のイメージ

大掛かりなリノベになると、費用は数百万円~数千万円にまでおよぶ可能性があります。まずは概算見積を取り、申請不要のリノベ手法でどれだけ性能を上げられるかを試算してもらいましょう。同じ建物でも、外周ラインをいじるかどうか、二階床を解体するかどうかによって金額が大きく変動します。施主にとっては、そのバリエーションを比較検討する過程が“リスク回避”にもつながります。

9.2.2 小さな部分リフォームから始めるアプローチの紹介

「何から手をつければいいかわからない」「まとまった資金がないけれど性能を上げたい」というケースも少なくありません。その場合は、一度に全部をやろうとせず、段階的に“部分リフォーム”を進めるアプローチも有効です。

-

段階的にリノベを拡張

例えば、一階の耐震補強と断熱工事だけ先に行い、住みながら経過を見て、後年に二階や水回りのリフォームを追加する。こうすれば一度に膨大な工事費がかかりませんし、申請不要の範囲で少しずつ解体する手法を繰り返しても問題になりにくいです。ただし、あまりにも細切れにすると結果的に工事期間が長引き、トータル費用が割高になる場合もあるので、バランスを見極める必要があります。 -

DIYやセルフリフォームとの組み合わせ

予算をなるべく節約したいなら、耐震や断熱など構造に関わる重要部分はプロに任せ、それ以外の内装や塗装などをDIYで賄う方法もあります。ただしDIYを広範囲にやりすぎると、仕上げの精度が下がり、追加修繕が必要になる可能性があるので要注意です。DIYと申請不要リノベの境目がややこしくならないように、どこをDIYするかも事前に決めておきましょう。

9.2.3 住まいの将来設計と合わせた段階的アップグレードのすすめ

「子どもが独立したら部屋数を減らすかもしれない」「老後は一階だけで生活したいので、二階は小屋裏収納程度にする」など、家族構成やライフステージによって必要な部屋数や動線は変わります。全部を一度にやってしまうのではなく、将来の変化に合わせて追加リノベを行う方が合理的な場合もあります。

-

将来像を見据えた計画

例えば、いま耐震と断熱を重点的に行い、間取りは現状のまま大きく変えずにおく。そして数年後、子どもが巣立ったタイミングで間仕切りを変更するリノベを再度検討する――このように段階的にアップグレードしていけば、一度に多額の負担をせずに、常に家を最適な形に保てます。もちろん、何度も工事する手間はかかるものの、“住みながらリノベ”ができる範囲に抑えれば、生活や予算への影響も比較的コントロールしやすいです。 -

各段階で申請不要かどうか再確認

一回目のリノベで申請不要だったからといって、二回目・三回目も同様に免れるとは限りません。そのときの解体範囲や増改築の要素が加わるかもしれませんし、法改正のタイミングが重なるかもしれません。段階的アップグレードを計画するときは、毎回きちんと「過半解体に至らないか」を確認し、必要に応じて行政や設計士と相談するようにしましょう。 -

9.3 BEIを意識したさらなる性能アップや別の工法への展開

最後に、断熱や耐震を向上させるうえでのさらなる発展形として、BEI(Building Energy Index)を意識した省エネ化や、別工法を組み合わせる可能性を考えてみましょう。申請不要でここまでできるといっても、家そのものを“省エネ住宅”化したり“スマートハウス”へ近づけるには、設備面も大きく影響します。ここでは断熱材グレードアップ、設備機器導入、そして未来志向のリノベの考え方について触れます。

9.3.1 断熱材のグレードアップだけでなく設備機器導入で省エネ化を深める

断熱・耐震強化だけではなく、エネルギー消費を大幅に抑える設備機器を採用することで、家の快適性と光熱費削減を一段と高められます。そこに着目すれば、“申請不要”の範囲でも驚くほど快適なエコ住宅が実現可能です。

-

高性能断熱材の採用

EPSやグラスウールだけでなく、セルローズファイバーやフェノールフォーム、真空断熱パネルなど、多種多様な高性能断熱材が登場しています。コストは上がるものの、施工方法さえ適切であれば、内壁や床下に従来の2~3倍の断熱性能を持たせることも難しくありません。施主の予算や家の構造を踏まえて、部分的にハイグレードな断熱材を使う方法も考えられます。 -

省エネ設備・スマート家電の導入

例えば、高効率給湯器(エコキュートやエコジョーズ)、太陽光パネル、蓄電池システムなどを組み合わせれば、エネルギー自給率を高めることができます。断熱が強化された家では光熱費がもともと抑えられますが、さらに省エネ機器を導入することでBEI(Building Energy Index)の数値を大きく改善できます。これも申請不要の範囲で行えるリフォームです。 -

ヒートポンプ式冷暖房や熱交換換気

ダクトレス24時間熱交換換気システムや、高効率エアコンを導入するだけでも、室内環境は大きく変わります。断熱性能が上がった家に、ヒートポンプ式の冷暖房システムを導入すれば、冷暖房費が格段に下がるのはもちろん、冬場や夏場の温度ムラも減少します。「こんなに違うなら、もっと早くリフォームすれば良かった」という施主の声はよく耳にします。

9.3.2 “自宅を守りながら暮らしやすく”進化させるリノベの未来

申請不要リノベは、あくまで“建物の既存外周を活かす”形での性能向上です。そのため、将来的には「家族構成の変化や子どもの独立後の利用法」「高齢になったときのバリアフリー」など、人生のステージごとに新たなリノベが必要になるかもしれません。それでも、“一気にフルリフォーム”よりも、“段階的に住まいを進化させていく”選択肢が増えるのは、大きな利点です。

-

ライフスタイルの変化に柔軟に対応

例えば、子ども部屋をゲストルームへ変更するとか、書斎をリビングの一部に取り込むなど、将来行いたいリフォームがあれば、その都度「過半解体しない工法」で計画を立てればいいのです。家を“使いながら育てる”イメージを持つと、住まいが常に家族の変化に寄り添う存在となるでしょう。 -

地域コミュニティへの貢献

築古住宅が多い地域では、空き家問題が深刻化しています。そうした中で、申請不要リノベをうまく活用して古い家を再生すれば、地域コミュニティが活性化する可能性もあります。住み替えや賃貸活用にも向いているため、資産としての住宅価値を守ることにもつながります。 -

新しい工法や技術への適応

断熱材や耐震金物、接合金物の技術は常に進歩しています。もし今後、さらに画期的な部材や工法が普及したとしても、今回の申請不要リノベで大掛かりな解体を避けておけば、追加でその新技術を取り込む余地を残せるのです。家自体が“アップデート可能”な状態をキープできるというのは、将来的に大きなアドバンテージといえます。

実際にフルリフォームを考えると、「やっぱり申請が必要かな…」とため息をついてしまいがちです。しかし、ここまで述べてきたように、建物の外周ラインを変えず、主要構造部の解体を過半に及ぼさない手法であれば、十分な耐震・断熱強化が可能であり、大規模解体や減築を回避できるチャンスが大いにあります。もちろん、法的な境界線をチェックしつつ、リスク管理を怠らないことが前提ですが、うまくやれば“リフォーム=建築確認申請必須”という固定観念を覆すリノベーションを実現できるでしょう。

このように、申請不要リノベはコスト面や工期面で優位性があり、時代のニーズにも合ったアプローチなのです。断熱性能・耐震性能・居住性を同時に高めながら、家そのものを未来にわたって使い続けられる価値ある資産に変えていきませんか。もし興味を持ったら、まずは実績が豊富なプロに相談しながら、最初の一歩を踏み出してみてください。

2025年建築基準法法改正に関する情報を網羅!

わかりにくい建築基準法改正後の対応も下記を読むことで理解が深まります。

確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?

法改正後のフルリフォームは申請が必須となります。しかし申請ができない方からの相談も数多く寄せられています。

戸建てフルリノベーション実績500棟を超える経験値、リフォームでの申請実績屈指の増改築comが申請をせずに性能向上を図る『3つのフルリフォーム』を例に徹底解説

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

■全国の性能向上リノベーション『ピックアップ事例』※プロの詳細解説付きレポート

< 著者プロフィール >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。

その後、代議士秘書を経て、代々家業となっている工務店(現在のハイウィル)に入社。 平日は棟梁の弟子として、週末は大工学校の生徒としての生活が始まる。 このとき棟梁の厳しい躾けのもと建築を一から叩き込まれることになる。 建築現場の施工管理に従事。また職人に対する躾もこのときに学ぶ。 主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。

幼い頃からの祖父の教えにあった 「住まいはお客様のためのものであり、我々の自己満足的な作品であってはならない。作品とはお客様の生き方に触れ、共感することで初めて形となる」 という教訓を礎に、家業である会社を一度離れ、独立を決意。 2003年5月フルリフォーム・リノベーション専業会社株式会社リブウェルを設立。代表取締役に就任。 旧耐震基準の建物の性能価値をローコストでバリューアップする提案に特化したサロン 「ドゥ・スタジオ」を練馬区にオープン。木造フルリフォーム事業を本格的させる。 旧態依然の不透明だらけの住宅産業に疑問を持ち、特に費用ウェイトの高い”ハコモノ”と呼ばれるキッチン・バスなど定価があるものをすべて分離して安い会社から自由に購入できる施主支給システムを日本で初めて提案。「住設・建材百貨店」にて販売を開始する。

2003年年に業界内に「施主支給」というキーワードを公開し一大センセーショナルを業界に巻き起こす。 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる性能向上リノベーションを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年設立時に推進していた戸建フルリフォーム事業、建材卸売事業のコア事業を家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。 株式会社リブウェルでは全国の中小建築会社へのwebマーケティング支援事業を本格化。 自身の創業したリブウェルを部下に譲りハイウィル1社に集中することを決意。250棟の性能向上リノベーションの営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級6以上」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造性能向上リノベーション経験の集大成として、日本初の木造性能向上リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。本社を日暮里へ移転。

2019年創業100周年、全国工務店向けのセミナー講師を務め、日本の住宅の耐震強化の普及活動を開始。

2020年「増改築com®」に全国から寄せられる相談に応えるべく、「増改築.com®」の全国展開の準備活動を開始。

【現在の活動状況】

ハイウィルでの木造フルリフォームの担当者として現場で汗を流しつつ、全国の技術優位の中小工務店との共生ネットワーク構築のため、全国を飛び回り技術優位の企業に対する協力体制の構築、支援に全力を注いでいる。

『増改築.com®』コンセプト

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)