戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP > 断熱リフォーム(リノベーション)の費用や工期、工事内容について>【施工編】なぜ、高断熱住宅で結露は起きるのか?500棟の現場が見た、絶対に失敗しない断熱施工マニュアル

更新日:2025.10.16

【施工編】なぜ、高断熱住宅で結露は起きるのか?500棟の現場が見た、絶対に失敗しない断熱施工マニュアル

【プロの思考法】断熱リフォーム現場の「想定外」を乗り越える技術|良い業者はここが違う!

第1章:第一の掟「水を入れない、閉じ込めない」― なぜ、高気密高断熱住宅は“水”が最大の敵なのか

第2章:成功のための設計術 ― “シンプル”で、施工性の高い家の描き方

第3章:外科医の執刀手順 ― 断熱工事の“正しい順番”

第4章:最弱点の攻略法 ― 窓周りの“納まり”完全マニュアル

終章:あなたの「失敗しない」ための、最終チェックリスト

章の概要: この章の結論は、「断熱材の性能や、気密の数値だけを追い求めた、カタログスペック上の高性能住宅が、実は、最も、結露のリスクを、抱えている」という、衝撃的な、事実です。

「断熱等級を上げれば、快適な家になるはずだった」「最新の断熱材を使っているのだから、結露など、起こるはずがない」。もし、あなた様が、そう、信じているとしたら。その、常識は、今日、この場で、覆されることになるかもしれません。実際に、私たちが相談を受けた、ある、築浅の、高性能住宅の、悲劇を、入り口に、なぜ、そのような、矛盾が、起きるのか。その、根本原因が、家づくりの、もっと、本質的な部分に潜む、「水」と「施工順序」という、二つの、極めて、シンプル、しかし、致命的な、過ちにあることを、明らかにします。

このガイドは、単なる、断熱の知識を、解説するものではありません。それは、500棟以上の、成功と、そして、数々の、失敗の、臨床経験から、私たちが、体系化した、「絶対に、失敗しないための、実践的な、現場の掟(おきて)」の、全てを、あなたに、授けるための秘伝の書です。

「助けてください。新築の、夢のマイホームが、引き渡しから、半月も経たないうちに、カビだらけになってしまったんです…。」

それは、一本の、悲痛な、電話から、始まりました。電話の主は、長年の、夢を叶え、最新の、断熱等級5を、クリアした、高気密高断熱住宅を、建てられたばかりの、お客様でした。その声は、怒りと、悲しみと、そして、何よりも、深い、絶望に、打ち震えていました。

私たちは、すぐさま、現場へと、駆けつけました。そこには、新築の、木の香りが、まだ、残る、真新しい家。しかし、壁紙を、一枚、剥がした、その瞬間。私たちは、言葉を、失いました。壁の中の、真新しい、断熱材は、びしょ濡れになり、その、表面には、黒々とした、カビが、びっしりと、繁殖していたのです。

「断熱等級を上げれば、暖かくて、快適な家になるはずだった…」 「最新の、最高級の断熱材を、使っているのだから、結露など、起こるはずがない…」

そう、力なく、呟かれる、お客様の、背中を、前にして、私たちが、改めて、痛感したこと。それは、近年の、断熱リフォーム業界が、陥っている、一つの、深刻な、病でした。 それは、「断熱材の性能」や、「気密の数値」といった、カタログ上の、スペックばかりを、追い求めるあまり、家づくりにおける、もっと、根本的で、本質的な、原則を、見失ってしまっている、という、病です。

なぜ、この悲劇は、起きてしまったのか。 その原因は、断熱材の性能でも、気密の数値でもありませんでした。 それは、家づくりという、壮大なプロジェクトの、もっと、根本的な部分に潜む、「水」と「施工順序」という、二つの、極めて、シンプル、しかし、致命的な、過ちだったのです。

-

第一の過ち:「水」という、最大の敵の、見過ごし。 高気密高断熱住宅にとって、最大の敵は、冬の寒さでは、ありません。それは、建築中に、躯体や、断熱材に、侵入する、「雨水」や、コンクリートが、発する、「水分」です。この、初期段階での、水の管理を、怠り、濡れたままの、状態で、壁を、塞いでしまえば、高性能な家は、もはや、「魔法瓶」ではなく、「密閉された、蒸し器」と化します。引き渡し後、暖房が、稼働し始めた、その瞬間から、壁の中では、閉じ込められた、水分が、水蒸気となり、この、悲劇的な、結露を、引き起こすのです。

-

第二の過ち:「施工順序」という、絶対的な、掟の、無視。 断熱工事には、絶対に、守らなければならない、「正しい順番」が、存在します。それは、まるで、精密な、外科手術のように、一つ、一つの、工程が、緻密に、連携し、成り立っています。この順番を、一つでも、間違えれば、家の、性能は、決して、100%、発揮されません。例えば、本来であれば、外側の、断熱工事を、完璧に、終え、雨仕舞いを、してから、内側の、断熱材を、入れるべきところを、工期を、優先するあまり、順番を、逆にしてしまう。その、些細な、判断ミスが、断熱欠損や、結露の、致命的な、原因と、なるのです。

このガイドは、単なる、断熱の知識を、解説するものではありません。 それは、500棟以上の、成功と、そして、数々の、このような、悲しい、失敗の、臨床経験から、私たちが、血と、汗と、涙で、体系化した、「絶対に、失敗しないための、実践的な、現場の掟(おきて)」の、全てを、あなたに、授けるための秘伝の書です。

なぜ、断熱等級6が、必要なのか。なぜ、シンプルな設計が、最強なのか。なぜ、袋入りグラスウールは、扱いが、難しいのか。そして、家の寿命を、30年、延ばす、窓周りの、正しい、納め方とは。 このガイドを、読み終える頃、あなた様は、もはや、単なる、リフォームの、依頼者では、ありません。ご自身の、家の、未来を、その目で、見抜き、本物の、プロフェッショナルと、共に、最高の、住まいを、創り上げる、「最高の監督」となっていることを、お約束します。

章の概要: この章の結論は、「高性能な家づくりにおける、成功と失敗を分ける、最も、根源的な、たった一つの、絶対的な原則。それは、『水の管理』である」ということです。高性能な家ほど、わずかな水分が、結露やカビ、構造体の腐朽といった、致命的な欠陥を引き起こす、最大の敵となります。なぜなら、家が魔法瓶のように、高性能化すればするほど、一度、内部に入り込んでしまった水分は、逃げ場を失い、家そのものを、内側から、蝕んでいくからです。この章では、その、科学的なメカニズムと、建築現場で、水を制圧するための、具体的な、「濡らさない(養生)」と「閉じ込めない(乾燥・通気)」という、二つの、プロの鉄則を、500棟の、臨床経験を基に、徹底的に、解説します。

1.1 初期結露という、時限爆弾 ― 建てている最中から、結露は始まっている

✔ここでのポイント:

結論として、家の引き渡し後に発生する、原因不明の結露やカビの、多くは、「初期結露」という、建築中に、持ち込まれた、過剰な水分が、原因です。この、見過ごされがちな、時限爆弾の、正体を、明らかにすることで、なぜ、工事中の「水の管理」が、断熱リフォームの、成否を、左右するのか、その、本質的な、理由を、ご理解いただきます。

序章で、お話しした、「断熱等級5の家が、引き渡し後半月で、カビだらけになった」という、悲劇的な、実話を、覚えていらっしゃるでしょうか。最新の断熱材を使い、高い気密性能を、実現したはずの家が、なぜ、これほど、短期間で、深刻な結露に、見舞われてしまったのか。その、直接的な、引き金となったのが、この「初期結露」です。

初期結露(しょきけつろ)とは、新築やリフォーム工事の直後、主に最初の1〜2年の間に発生する結露のことです。その主な原因は、工事中に、コンクリートや木材、断熱材などが、吸い込んでしまった、過剰な水分が、引き渡し後、暖房などで、暖められることによって、水蒸気として、壁の中などに、放出されることで、発生します。

500棟以上の、リフォーム現場に、立ち会ってきた、私たちの経験上、これは、決して、稀な、ケースでは、ありません。特に、梅雨の時期や、秋の長雨の、シーズンに、工事が、重なった場合、このリスクは、飛躍的に、高まります。建て方の、段階で、雨に打たれ、ぐっしょりと、濡れてしまった、柱や梁。現場に、山積みにされたまま、ブルーシートを、かけられ、蒸れてしまった、断熱材。そして、打設されたばかりの、基礎コンクリートが、放出する、大量の水分。

これら、建築現場に、存在する、膨大な量の「水」が、完全に、乾燥しきる前に、「工期が、ないから」と、焦って、内装のボードを、張り、壁を、塞いでしまう。これが、最悪の、事態を、招くのです。

高気密高断熱住宅は、いわば、高性能な「魔法瓶」です。一度、蓋を、閉じてしまえば、中の熱も、そして、「湿気」も、外には、ほとんど、漏れ出しません。もし、この魔法瓶の中に、濡れた雑巾を、一枚、入れたまま、蓋を、閉じてしまったら、どうなるでしょうか。中の水分は、決して、蒸発することなく、永遠に、その、内部を、湿らせ続け、やがて、カビを、発生させるでしょう。

「初期結露」は、これと、全く、同じ原理です。建築中に、閉じ込められた、大量の水分という、濡れ雑巾が、引き渡し後、あなた様が、暖房を、つけた、その瞬間から、一斉に、水蒸気を、放出し始める。しかし、高気密に、なった家には、もはや、その湿気の、逃げ場は、ありません。行き場を失った、水蒸気は、壁の中の、最も、冷たい部分、すなわち、外壁に面した、合板の裏側などに、引き寄せられ、そこで、大量の結露となって、現れるのです。

断熱材の、性能が、高いほど。気密の、数値が、良いほど。この「初期結露」のリスクは、皮肉にも、より、深刻な、ダメージを、家に、与えることになる。この、恐るべき、パラドックスを、まず、ご理解いただくことが、失敗しない、断熱リフォームの、第一歩なのです。

1.2 プロの現場作法①「濡らさない」― 建て方の段階から、徹底される、完璧な雨養生

✔ここでのポイント:

結論として、初期結露を、防ぐ、最も、確実で、効果的な方法は、そもそも、「建築中に、構造体や、断熱材を、絶対に、濡らさない」ことです。そのために、私たち、プロの現場で、徹底されている、「雨養生」という、地道で、しかし、極めて、重要な、作業の、実際を、ご紹介します。

佐藤様、前項で、お話しした、「初期結露」という、時限爆弾。その、最大の、原因が、建築中に、持ち込まれる、「雨水」であることは、言うまでもありません。では、その、最大の敵から、どうやって、家の、構造体を、守るのか。その答えは、極めて、シンプルです。「濡らさないこと」。これに、尽きます。

「そんなことは、当たり前ではないか」と、思われるかもしれません。しかし、500棟以上の、現場を見てきた、私たちの目から見れば、この「当たり前」を、本当に、完璧に、実践できている、現場は、驚くほど、少ないのが、現実です。

天気予報が、外れ、突然の、ゲリラ豪雨に、見舞われる。台風が、接近し、数日間に、渡って、雨が、降り続く。建築現場は、常に、この、予測不能な、自然の、脅威と、隣り合わせです。その中で、家の、構造体や、断熱材を、完璧に、守り抜くためには、付け焼き刃の、対策では、全く、歯が立ちません。そこには、長年の、経験に、裏打ちされた、プロフェッショナルな、「現場作法」が、不可欠なのです。

1.2.1 「天気任せ」にしない、計画的な、工程管理

まず、最も、重要なのが、「濡れる前に、屋根を、かけてしまう」という、計画的な、工程管理です。特に、梅雨の時期などは、建て方を、始めてから、屋根の、防水工事(ルーフィング)が、完了するまでの、時間を、いかに、短縮できるか。そこに、全力を、注ぎます。時には、他の工程を、調整してでも、屋根の工事を、最優先する。その、判断力が、現場監督の、腕の、見せ所です。

1.2.2 躯体を、まるごと、包み込む「フル養生」

しかし、それでも、建て方の、途中で、雨に、降られることは、避けられません。その際に、威力を発揮するのが、建物全体を、巨大な、防水シートで、すっぽりと、包み込んでしまう、「フル養生」です。

多くの現場では、雨が降ると、慌てて、ブルーシートを、上から、被せるだけの、簡易的な、養生で、済ませてしまいます。しかし、横殴りの雨や、下からの、吹き込みに対して、それでは、全く、無力です。大切なのは、屋根だけでなく、壁面も含め、工事中の、躯体全体を、外部の雨から、完全に、隔離すること。コストと、手間は、かかります。しかし、この、初期段階での、徹底した、雨仕舞こそが、将来、数百万、数千万円の、価値を持つ、家の、耐久性を、守るための、最も、確実な、投資なのです。

1.2.3 断熱材は、最後に、搬入する

そして、意外と、見過ごされがちなのが、断熱材の、搬入の、タイミングです。特に、グラスウールのような、繊維系の断熱材は、一度、濡れてしまうと、その、断熱性能は、著しく、低下し、完全に、乾燥させるのは、極めて、困難です。 私たちは、断熱材を、現場に、搬入するのは、屋根と、壁の、防水工事が、完了し、雨の、侵入リスクが、完全に、なくなった、直前の、タイミングに、限定します。現場に、断熱材を、野積みにしたまま、雨晒しにする、などということは、プロの、仕事としては、断じて、あり得ないのです。

これらの、地道で、徹底した、「濡らさない」ための、現場作法。それこそが、高気密高断熱住宅の、品質を、根底から、支える、最も、重要な、基礎工事なのです。

1.3 プロの現場作法②「閉じ込めない」― もし濡れたら、完全に乾くまで、絶対に、先へ進まない

✔ここでのポイント:

結論として、万が一、構造体や、断熱材が、濡れてしまった場合、「完全に、乾燥するまで、次の工程に、進まない」という、勇気ある、決断こそが、プロの、最低限の、責務です。乾燥の、重要性と、その、具体的な、確認方法について、解説することで、安易な、工期優先の、工事が、いかに、危険であるかを、明らかにします。

前項では、「濡らさない」ための、完璧な、予防策について、お話ししました。しかし、どれほど、万全の、対策を、講じても、自然の、猛威の前では、時に、無力です。台風の、暴風雨で、養生シートが、剥がされてしまう。予期せぬ、漏水が、発生する。建築現場では、残念ながら、「絶対に、濡れない」という、保証は、どこにも、ありません。

そして、ここからが、その、施工会社の、真価が、問われる、第二の、重要な、局面です。 万が一、構造体や、断熱材が、濡れてしまった時。その、会社は、どのような、判断を、下すのか。

三流の業者は、その事実を、隠蔽し、表面だけを、乾かし、そのまま、何事もなかったかのように、壁を、塞いでしまいます。 二流の業者は、施主様に、報告は、するものの、「大丈夫ですよ、そのうち、乾きますから」と、根拠のない、楽観論で、工事を、進めてしまう。 そして、私たち、一流の、プロフェッショナルは、ただ、一つの、決断を、下します。 「完全に、乾燥するまで、次の工程には、絶対に、進まない」。

たとえ、その、判断によって、工事の、スケジュールが、数日間、あるいは、一週間以上、遅れることになったとしても。私たちは、断固として、その、原則を、曲げません。なぜなら、中途半端に、濡れた状態で、壁を、塞いでしまうことが、どれほど、恐ろしい、未来を、招くか。その、悲劇的な、結末を、500棟以上の、現場で、嫌というほど、見てきたからです。

1.3.1 「乾いたように見える」という、最大の罠

木材という、素材の、厄介な点は、その、表面が、乾いていても、内部には、まだ、大量の、水分を、保持している、ということです。特に、柱や、梁といった、太い、構造材の、中心部まで、完全に、乾燥するには、天候にもよりますが、数週間単位の、時間が必要になることも、あります。

この、内部の水分量を、正確に、把握するために、私たちは、「含水率計」という、専門の、測定器を、使用します。木材の、含水率が、安全な、基準値(一般的に20%以下)に、下がるまで、送風機を、回し続け、徹底的に、乾燥させる。感覚や、経験則ではなく、科学的な、数値に基づいて、次の工程へ、進むべきか、否か、を、判断する。これが、プロの、現場管理です。

1.3.2 濡れた断熱材は、「ゴミ」である

特に、グラスウールなどの、繊維系断熱材が、一度、雨水に、濡れてしまった場合。その、ダメージは、致命的です。水を吸った、グラスウールは、綿が、水を吸って、固くなるように、その、断熱性能の、源泉である、「空気の層」を、完全に、失ってしまいます。そして、一度、奥深くまで、水を含んでしまった、繊維の塊を、完全に、乾燥させることは、現実的には、不可能です。

そのような、状態の断熱材を、そのまま、壁の中に、閉じ込めてしまえば、どうなるか。それは、もはや、断熱材では、ありません。壁の中で、延々と、湿気を、放出し続け、カビを、育て、構造体を、腐らせる、「巨大な、濡れ雑巾」です。 私たち、プロの、判断基準は、ただ一つ。「一度でも、水に濡れた、繊維系断熱材は、もはや、断熱材としての、価値を、失った、産業廃棄物である」。私たちは、それを、潔く、全て、撤去し、新しい、乾燥した、断熱材と、交換します。

工期が、遅れる。コストが、かかる。しかし、その、目先の、損失と、将来、家が、腐るという、致命的な、リスクとを、天秤にかければ、どちらを、選択すべきか、答えは、明白です。この、厳しい、判断を、躊躇なく、実行できる、誠実さと、倫理観こそが、あなた様の、大切な、住まいを、本当に、任せられる、パートナーの、絶対条件なのです。

1.4 壁の中の“呼吸”をデザインする ― 透湿防水シートと通気層が、家の命綱である理由

✔ここでのポイント:

結論として、万が一、壁の中に、湿気が、侵入したとしても、それを、速やかに、外部へ、排出できる「逃げ道」を、設計しておくこと。それが、「閉じ込めない」ための、もう一つの、重要な、保険です。ここでは、壁の中の、湿気を、外へと、逃がす、「透湿防水シート」と、その、湿気を、排出する、空気の通り道である、「通気層」という、二つの、重要な、要素の、役割と、その、正しい、施工法について、解説します。

佐藤様、これまでの、お話で、高気密高断熱住宅において、「水」を、いかに、壁の中に、入れないようにするか、その、重要性を、ご理解いただけたと、思います。しかし、完璧な、人間が、いないように、完璧な、家もまた、存在しません。どれほど、入念な、防水・防湿処理を、施しても、長い、年月の間には、想定外の、ルートから、湿気が、壁の中に、侵入する、リスクは、ゼロには、できません。

そこで、重要になるのが、「フェイルセーフ」という、考え方です。 それは、「万が一、失敗(=水の侵入)が、起きたとしても、致命的な、事態には、至らないように、あらかじめ、安全な、逃げ道を、用意しておく」という、設計思想です。 そして、壁の中における、その、最も、重要な、逃げ道の役割を、果たすのが、「透湿防水シート」と「通気層」なのです。

1.4.1 「透湿防水シート」― 水は通さず、湿気(水蒸気)だけを通す、不思議な膜

あなた様の、ご自宅の、外壁と、断熱材の、間にも、おそらく、「防水シート」と呼ばれる、シートが、張られているはずです。これは、外壁の、隙間などから、侵入してきた、雨水が、直接、断熱材や、柱を、濡らすのを、防ぐための、「二次防水」として、極めて、重要な、役割を、担っています。

しかし、近年の、高性能住宅で、使われているのは、単なる、防水シートでは、ありません。それは、「透湿防水シート」と呼ばれる、特殊な、機能を、持ったシートです。

透湿防水シート(とうしつぼうすいシート)とは、外部からの、雨水などの、液体の「水」は、通さない、高い、防水性を、持ちながら、内部からの、水蒸気などの、気体の「湿気」は、通り抜けさせることができる、特殊な、機能を持つ、シートのことです。

この、「水は、通さず、湿気は、通す」という、一見、矛盾した、性能が、なぜ、重要なのか。 それは、万が一、壁の中に、湿気が、入り込んでしまった場合、その湿気を、壁の、外側へと、スムーズに、「呼吸」させるように、排出するための、出口となるからです。もし、このシートに、「透湿性」がなければ、壁の中に入った湿気は、出口を失い、結露を、引き起こす、原因と、なってしまいます。

1.4.2 「通気層」― 壁の中の湿気を、運び去る、空気のハイウェイ

そして、この、透湿防水シートを、通り抜けてきた、湿気を、最終的に、外部へと、運び去る、重要な役割を、担うのが、「通気層」です。

通気層(つうきそう)とは、外壁材の、すぐ、内側に、意図的に、設けられた、厚さ15mm以上の、空気の通り道のことです。基礎の、下から、新鮮な空気を、取り入れ、壁の中を、上昇し、屋根の、軒先や、棟(むね)から、排出される、空気の、ハイウェイの役割を果たします。

この、通気層には、二つの、重要な、役割があります。 第一に、先ほど、ご説明した、壁の中から、排出された、湿気を、上昇気流に、乗せて、外部へ、運び去ること。これにより、壁の中は、常に、乾燥した、健全な状態に、保たれます。 第二に、夏場、強い、日射によって、熱せられた、外壁の熱が、直接、断熱材に、伝わるのを、防ぐ、「遮熱」の役割です。通気層を、流れる空気が、外壁の熱を、奪い去り、そのまま、外部へ、排出してくれるため、室内の、温度上昇を、大幅に、抑制することができるのです。

この、「透湿防水シート」と「通気層」という、二段構えの、フェイルセーフ機能。これこそが、高気密高断熱住宅を、長期にわたって、健全に、保つための、いわば、「命綱」です。 500棟の、現場で、私たちが見てきた、深刻な、結露や、腐朽の、事例の、多くは、この、どちらか、あるいは、両方の、施工に、不備が、あったケースです。シートの、重ね合わせが、不十分だったり、テープの処理が、甘かったり。あるいは、通気層の、入口や、出口が、塞がれていて、空気が、全く、流れていなかったり。

「水を、入れない」ための、完璧な、養生。そして、「水を、閉じ込めない」ための、完璧な、呼吸の道筋の、設計。この、二つの、掟が、守られて、初めて、あなたの家は、結露という、静かなる病から、解放されるのです。

章の概要: この章の結論は、「断熱リフォームの失敗の多くは、現場での“施工ミス”ではなく、その前段階である“設計”に、根本原因がある」ということです。「施工ミス」は、現場だけで起きるのでは、ありません。複雑すぎるデザイン、断熱ラインの不整合、そして、現場の現実を無視した、机上の空論の計画。それらが、 inevitably(必然的に)、施工品質の低下を招き、結露や、断熱欠損といった、悲劇を、生み出すのです。この章では、現場の職人が、迷わず、ミスなく、完璧な施工ができる、「シンプルで、再現性の高い設計」こそが、最高の品質を生む、という、500棟の現場経験から、導き出された、設計思想の、核心に、迫ります。

2.1 なぜ、複雑なデザインは、断熱欠損の温床となるのか?

✔ここでのポイント:

結論として、家の形状が、複雑になればなるほど、断熱・気密のラインは、途切れやすくなり、施工ミスが、発生するリスクは、指数関数的に、増大します。見た目の、デザイン性を、優先するあまり、家の、基本的な、性能を、犠牲にしては、本末転倒です。ここでは、「シンプル・イズ・ベスト」という、設計の、大原則の、重要性を、具体的な、失敗事例と、共に、解説します。

佐藤様、家づくりを、考える時、私たちは、つい、デザイン性の高い、個性的な、外観や、ドラマに出てくるような、おしゃれな、間取りに、心を、奪われがちです。凹凸の多い、複雑な、屋根形状。吹き抜けのある、開放的な、リビング。デザイン性に、富んだ、出窓。それらは、確かに、魅力的です。

しかし、500棟以上の、主に、築30年を超える、住宅を、骨格だけの、状態まで、解体してきた、私たちの目から見ると、これらの、複雑な形状は、同時に、断熱性能上の、「致命的な、弱点」と、なっているケースが、あまりにも、多いのです。

この、サーモカメラの画像を、ご覧ください。これは、デザイン性の高い、複雑な、屋根形状の、住宅を、冬場に、撮影したものです。赤く、なっている部分ほど、熱が、外に、漏れ出していることを、示しています。屋根と壁が、複雑に、交差する部分が、見事に、真っ赤になっているのが、お分かりいただけるでしょうか。この部分は、もはや、「壁」では、ありません。熱を、外に、垂れ流し続ける、「巨大な、放熱フィン」と化しているのです。

なぜ、このようなことが、起きるのか。 理由は、極めて、シンプルです。家の形状が、複雑になればなるほど、断熱ラインと気密ラインを、隙間なく、完璧に、「一筆書き」のように、連続させることが、物理的に、極めて、困難になるからです。

断熱ライン(だんねつライン)とは、建物の、内と外を、熱的に、区切る、断熱材の、連続した、ラインのことです。このラインが、途切れることなく、家全体を、すっぽりと、覆うことで、初めて、家は、魔法瓶のように、高い断熱性能を、発揮します。

壁と屋根の、取り合い部分。出窓の、上下。下屋(げや)と、2階の壁が、ぶつかる部分。これらの、複雑な、形状の、接合部は、どれだけ、腕の良い職人が、施工しても、必ず、どこかに、隙間が、生まれやすい。その、わずか、数ミリの隙間が、致命的な、断熱欠損となり、そこから、熱が、漏れ出し、冬場には、深刻な、壁内結露の、原因となるのです。

もちろん、私たち、プロは、そのような、複雑な形状であっても、完璧に、断熱・気密を、施工する、技術と、ノウハウを、持っています。しかし、それは、当然、施工の手間(人工)を、増大させ、工事費用を、押し上げる、直接的な、原因となります。

だからこそ、私たちは、断熱リフォームを、設計する際、常に、「シンプル・イズ・ベスト」という、大原則に、立ち返ります。家の形状は、できるだけ、凹凸の少ない、単純な、箱形に、近づける。断熱ラインが、途切れることなく、スムーズに、繋がるように、計画する。見た目の、奇抜さよりも、長期間にわたって、確実に、性能を、維持できる、「施工の、しやすさ」を、何よりも、優先する。

この、「シンプルな設計」こそが、ヒューマンエラー(施工ミス)の、リスクを、最小限に、抑え、あなた様の、大切な家の、品質と、性能を、根本から、支える、最も、重要で、そして、最も、強力な、土台となるのです。

2.2 断熱ラインの、最初の選択 ― 天井断熱か、屋根断熱か。敷地の条件から、最適解を導き出す

✔ここでのポイント:

結論として、「天井断熱」と「屋根断熱」の、どちらが、優れているか、という、問いに、絶対的な、正解は、ありません。その、家の形状、間取り、そして、敷地の、状況によって、「最適解」は、常に、変化します。このセクションでは、それぞれの、工法の、メリット・デメリットと、どのような場合に、どちらを、選択すべきか、その、プロの、判断基準を、具体的に、解説します。

佐藤様、家の、断熱ラインを、設計する上で、最も、基本的で、そして、最も、重要な、最初の、選択。それが、「家の“帽子”を、どこに、被せるか」という、問題です。具体的には、「天井断熱」と「屋根断熱」の、どちらを、選択するか、ということです。

天井断熱(てんじょうだんねつ)とは、最上階の、天井の、すぐ上に、断熱材を、敷き込む工法です。小屋裏(屋根裏)空間は、「屋外」と同じ、断熱ラインの外側、という扱いに、なります。 屋根断熱(やねだんねつ)とは、屋根の、垂木(たるき)という、骨組みの間に、断熱材を、充填する、あるいは、屋根の、野地板(のじいた)の、外側に、断熱材を、施工する工法です。小屋裏空間も、「室内」として、断熱ラインの、内側に、含まれます。

インターネットで、調べると、「これからは、屋根断熱が、常識だ」「いや、コストと性能のバランスを、考えれば、天井断熱で、十分だ」といった、様々な、意見が、飛び交い、あなた様も、混乱されているかもしれません。

しかし、500棟以上の、様々な、条件の家と、向き合ってきた、私たちの結論は、極めて、明快です。「どちらが、優れているか」では、ありません。「どちらが、その家にとって、より、合理的で、施工ミスが、少なく、確実な、性能を、実現できるか」。その、一点に、尽きるのです。

2.2.1 判断基準①:屋根の形状は、シンプルか、複雑か

まず、第一の、判断基準は、屋根の形状です。もし、あなた様の家の、屋根が、シンプルな、切妻(きりづま)屋根や、片流れ屋根であれば、「屋根断熱」は、非常に、有効な選択肢となります。断熱ラインが、シンプルで、連続させやすく、小屋裏を、収納や、ロフトとして、活用できる、という、メリットも、生まれます。

しかし、もし、屋根が、複雑な、寄棟(よせむね)屋根であったり、下屋(げや)が、絡んでいたりする場合。話は、変わってきます。複雑な形状の屋根で、完璧な、断熱・気密ラインを、確保するのは、極めて、難易度が高く、施工ミスの、リスクも、増大します。そのような場合には、無理に、屋根断熱に、こだわるよりも、平らな、「天井断熱」で、確実な、断熱・気密ラインを、構築する方が、結果として、高い性能を、得られるケースが多いのです。

2.2.2 判断基準②:敷地の状況と、水害リスク

次に、意外と、見過ごされがちなのが、「敷地の状況」です。例えば、家が、傾斜地に、建っている場合や、近年、多発している、ゲリラ豪雨による、水害のリスクが、高い地域の場合。私たちは、床の断熱方法として、床下空間を、屋外と、切り離す、「基礎断熱」を、推奨することが多いです。

基礎断熱(きそだんねつ)とは、建物の、外周部の、基礎コンクリート、そのものに、断熱材を、施工する工法です。床下空間も、室内環境の、一部となり、冬場でも、床下の温度が、極端に、下がらない、という、大きなメリットがあります。

この、基礎断熱を、採用する場合、床下は、「室内」扱いとなります。そうなると、当然、家の「呼吸」の、経路も、変わってきます。床下も、含めた、家全体の、換気計画を、緻密に、設計する必要がある。

このように、断熱ラインの、選択は、一つを、決めれば、芋づる式に、他の、部位の、設計にも、影響を、与えていきます。屋根、壁、床、そして、基礎。それら、全ての、関係性を、俯瞰で、見ながら、家全体として、最も、合理的で、矛盾のない、設計を、導き出す。それこそが、私たち、プロフェッショナルの、腕の、見せ所なのです。

2.3 将来の、リスクを、設計で、回避する ― 配管と分電盤を、断熱ラインの外へ、追いやる

✔ここでのポイント:

結論として、断熱・気密の、性能を、長期にわたって、完璧に、維持するためには、「将来にわたって、断熱ラインや、気密ラインを、傷つける、可能性のあるものを、そもそも、そのライン上に、計画しない」という、設計思想が、極めて、重要になります。ここでは、多くの、設計者が、見過ごしがちな、配管や、電気配線、分電盤といった、設備計画と、断熱設計の、重要な関係について、解説します。

佐藤様、ここまで、私たちは、断熱ラインを、いかに、隙間なく、連続させるか、という、お話をしてきました。しかし、完璧な、断熱・気密ラインを、構築したとしても、その、数年後、あるいは、十数年後に、その、最も、重要なラインを、いとも簡単に、破壊してしまう、可能性があるとしたら、どうでしょうか。

その、最大の、リスク要因。それは、将来の、「メンテナンス」や「交換」です。

500棟以上の、リフォーム現場で、私たちが、幾度となく、目にしてきた、光景があります。それは、壁の中の、完璧に、施工されたはずの、防湿気密シートが、無残にも、切り裂かれている、姿です。 犯人は、誰か。 それは、後から、工事に入った、電気工事業者や、水道工事業者です。

例えば、高気密高断熱住宅の、外壁に面した壁に、コンセントや、スイッチが、設置されていたとします。数年後、その、コンセントが、故障し、交換が必要になった。やってきた、電気工事業者は、断熱や、気密の知識が、ありません。彼は、作業の、しやすさを、優先し、コンセントボックスの、周りの、防湿気密シートを、カッターで、切り裂いてしまう。そして、交換作業が、終わった後、その、切り裂いた部分を、補修することなく、何事もなかったかのように、カバーを、取り付けて、帰っていく。

その瞬間、あなた様の家の、生命線である、「健全な血管(気密ライン)」は、断裂し、そこから、壁の中へと、湿気が、侵入し、結露を、引き起こす、「出血」が、始まってしまうのです。

この、将来にわたる、リスクを、根本から、断ち切るための、唯一の、方法。 それが、「そもそも、断熱・気密ラインを、貫通する、可能性のあるものを、極力、そこに、計画しない」という、設計思想です。

2.3.1 分電盤や、スイッチ・コンセントは、「間仕切り壁」へ

私たちは、設計の段階で、徹底して、スイッチや、コンセント、そして、分電盤といった、電気設備を、外壁(外皮)に面した壁では、なく、「間仕切り壁(まじきりかべ)」という、家の、内部の壁に、集約するように、計画します。これにより、防湿気密シートを、貫通する、箇所を、最小限に、抑え、将来の、メンテナンス時にも、気密ラインを、傷つける、リスクを、大幅に、低減させることができます。

2.3.2 給排水の配管は、「パイプシャフト」へ

同様に、キッチンや、浴室、トイレといった、水周りの、給排水管も、極力、外壁の、中を、通さないように、計画します。「パイプシャフト」と呼ばれる、配管専用の、スペースを、間仕切り壁の、中に、設けることで、断熱・気密ラインを、一切、傷つけることなく、将来の、メンテナンスや、交換を、容易にするのです。

これらの、計画は、一見、地味で、お客様の、目には、触れない部分かもしれません。しかし、この、将来の、リスクを、見越した、先回りの、設計こそが、あなた様の家の、性能と、資産価値を、30年、50年と、長期にわたって、維持するための、最も、誠実で、そして、愛情ある、仕事だと、私たちは、信じています。断熱と耐震を、同時に、考えるように。断熱と、設備計画もまた、同時に、考える。その、総合的な、設計力こそが、本物の、プロフェッショナルには、求められるのです。

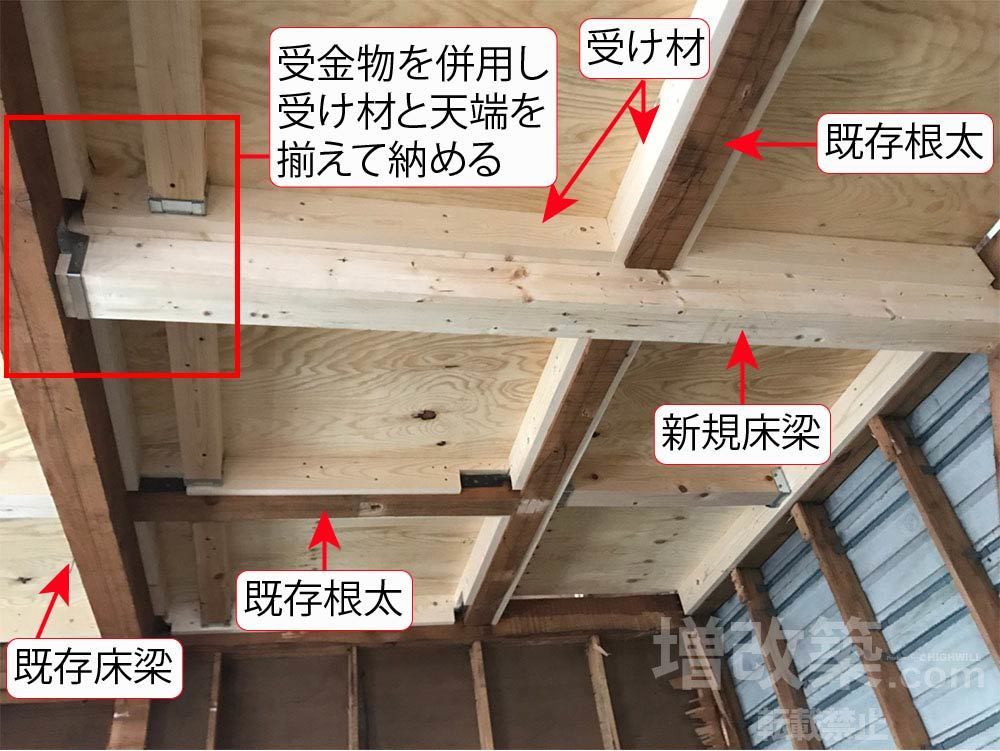

章の概要: この章の結論は、「断熱工事の成否は、断熱材の性能よりも、それを施工する“順番”によって、9割が決まる」ということです。高気密高断熱住宅の工事は、人体の手術と同じく、一つでも手順を間違えれば、性能が半減し、結露のリスクが増大する、極めて繊細なプロセスです。なぜ、安価で一般的な「袋入りグラスウール」の施工で、多くの失敗が起きるのか。なぜ、私たちプロは、「付加断熱が先、充填断熱が後」という鉄則を、命懸けで守るのか。この章では、500棟の「執刀経験」から導き出された、失敗のリスクを最小化し、性能を最大化するための、プロの標準的な施工シーケンス(手順)を、具体的に解説します。

3.1 なぜ、「袋入りグラスウール」は、これほどまでに、施工が難しいのか?

✔ここでのポイント:

結論として、「袋入りグラスウール」は、その安価さとは裏腹に、完璧な施工を、極めて困難にする、「三つの罠」を内包しています。多くの現場で、安易に採用されがちな、この断熱材が、なぜ、プロの目から見ると、「最も扱いが難しい」材料の一つなのか。その、構造的な欠陥を、500の現場で見てきた、失敗事例と共に、明らかにします。

佐藤様、断熱リフォームを検討する中で、おそらく、最も、目にする機会が多い断熱材。それが、「袋入りグラスウール」ではないでしょうか。安価で、どこでも手に入るため、日本の木造住宅の、実に半数以上で、採用されていると言われています。しかし、私たち、500棟以上の、性能向上リノベーションに携わってきた専門家からすると、この、あまりにも、身近な断熱材こそが、実は、施工品質を、著しく低下させ、断熱欠損の、最大の原因となっている、極めて、厄介な存在なのです。

袋入りグラスウールとは、ガラスを主原料とする、綿状の断熱材「グラスウール」を、防湿性能を持つフィルム(袋)で、あらかじめ、包んだ製品のことです。断熱と防湿を、一度に施工できる、という手軽さから、多くの現場で、採用されています。

「安いのだから、多少の性能低下は、仕方がない」。そう、思われるかもしれません。しかし、問題は、その「多少」のレベルを、遥かに、超えているのです。私たちが、解体現場で、目の当たりにしてきたのは、もはや、断熱材としての、機能を、全く、果たしていない、無残な、姿でした。なぜ、このようなことが、起きてしまうのか。それは、この断熱材が、構造的に、抱える、「三つの罠」に、原因があります。

3-1-1. 第一の罠:「防湿フィルムの耳」という、不確実な生命線

袋入りグラスウールには、「耳」と呼ばれる、フィルムの、張り出し部分があります。この「耳」を、柱や、間柱の、見付け面(室内側の面)に、タッカー(大きなホッチキス)で、留め付けることで、防湿層と気密層を、形成する、という設計です。 しかし、考えてみてください。たった、数ミリ幅の、この「耳」の部分だけで、家の、生命線である、防湿・気密ラインを、本当に、完璧に、連続させることが、できるでしょうか。

この写真は、私たちが、実際に、セミナーでも、警鐘を鳴らしている、典型的な、失敗事例です。室内側から見ると、一見、綺麗に、施工されているように、見えます。しかし、その、裏側を、見てください。断熱材が、壁の奥まで、充填されておらず、大きな隙間が、空いてしまっている。これでは、壁の中で、対流が起き、断熱性能は、半減です。

さらに、問題なのは、施工者の、意識です。「とりあえず、袋が、破れなければ良い」「耳が、留まっていれば良い」。そのような、低いレベルの、意識で、施工されがちです。結果として、防湿フィルムは、破れ、耳の留め付けは、不十分になり、そこから、室内の湿気が、壁の中へと、侵入し、深刻な、壁内結露を、引き起こすのです。

3-1-2. 第二の罠:「カット&トライ」という、職人任せの現実

日本の木造住宅の、柱の間隔は、必ずしも、一定では、ありません。窓の周りや、筋交いのある場所など、イレギュラーな寸法の箇所が、無数に存在します。その度に、職人は、袋入りグラスウールを、現場で、カッターを使い、手作業で、カットしなければなりません。

メーカーの施工要領書には、「防湿フィルムを傷つけないように、丁寧に剥がし、中のグラスウールだけをカットし、再び、フィルムを被せ、30mm以上の重ね代を確保して、留め付ける」という、非常に、面倒な手順が、書かれています。しかし、時間に追われる、現実の現場で、この、煩雑な作業が、常に、完璧に、実践されていると、あなた様は、思われますか。

「面倒だから、袋ごと、切ってしまえ」「多少、隙間が空いても、見えなくなるから、大丈夫だろう」。 残念ながら、これが、多くの現場の、偽らざる、現実なのです。その、わずかな、「面倒」という、気持ちが、家の性能を、根本から、蝕んでいく。袋入りグラスウールは、その、施工の、あまりの、難しさゆえに、職人の、技量と、何より、「誠実さ」に、品質の、全てを、依存してしまうという、極めて、脆弱な、システムなのです。

3-1-3. 第三の罠:正しい施工知識の、圧倒的な欠如

そして、最も、根深い問題が、この、正しい施工方法を、そもそも、知らない、あるいは、教わっていない、という、作り手側の、知識不足です。 「袋は、そもそも、剥がすものなのか?それなら、最初から、袋なんて、いらないじゃないか」。セミナーで、この写真をお見せすると、多くの、若い職人さんから、このような、素朴な、しかし、本質的な、疑問が、投げかけられます。

これは、彼らの、責任では、ありません。日本の、建築業界全体が、長年にわたって、この、最も、普及している、断熱材の、正しい、施工方法を、十分に、教育してこなかった、という、構造的な、問題なのです。

だからこそ、私たちは、安易に、「袋入りグラスウール」を、選択しません。なぜなら、その、施工品質を、完璧に、管理することは、極めて、困難だからです。もし、それでも、コストの面から、採用せざるを得ない場合は、後述する、「防湿シートの後張り工法」など、施工の、やり方を、根本から、変える、工夫が、絶対的に、必要となるのです。

3.2 プロが実践する、王道の施工順序 ―「付加断熱が先、充填断熱が後」の、絶対的な理由

✔ここでのポイント:

結論として、断熱性能と、施工品質を、確実に、両立させるための、最も、信頼性の高い施工順序は、「まず、外側の付加断熱を、完璧に、仕上げ、その後、内側の充填断熱を、施工する」というものです。これは、断熱工事における、失敗のリスクを、最小化し、性能を、最大化するための、私たち、プロが、辿り着いた、王道の、執刀手順です。

佐藤様、前項で、「袋入りグラスウール」の、施工の難しさについて、お話ししました。では、私たち、プロは、どのようにして、その、リスクを、回避し、常に、高いレベルの、断熱品質を、実現しているのでしょうか。その答えの一つが、「施工順序」の、徹底した、管理にあります。

特に、近年の、断熱等級6以上といった、高気密高断熱住宅で、標準となりつつある、「付加断熱」と「充填断熱」を、組み合わせる、高性能な壁を、創る場合。その、施工の順番は、完成後の、性能を、決定的に、左右します。

充填断熱(じゅうてんだんねつ)とは、柱と柱の間に、断熱材を、充填する、最も、一般的な、断熱工法です。 付加断熱(ふかだんねつ)とは、充填断熱に、加えて、柱の外側、あるいは、内側に、さらに、断熱材を、張り足す(付加する)工法です。これにより、柱自体が、熱を伝えてしまう「熱橋(ねっきょう)」を防ぎ、壁全体の、断熱性能を、飛躍的に、高めることができます。

多くの現場では、工期の、都合などから、まず、内側の「充填断熱」を行い、その後、外側の「付加断熱」を、施工する、という順番が、取られがちです。しかし、これは、極めて、リスクの高い、手順だと、私たちは、考えています。 私たちが、推奨し、実践している、王道の施工順序は、その、真逆。「付加断熱が先、充填断熱が後」です。

3.2.1 なぜ、「付加断熱」を、先に、行うのか

その理由は、「熱橋となる、ビスの、貫通を、確実に、発見し、処理するため」です。 外張り、あるいは、内張りの、付加断熱では、断熱材を、固定するために、長いビスを、柱や、間柱といった、下地に向かって、打ち込みます。しかし、壁の中の、下地の位置は、外側からは、見えません。そのため、どれだけ、慎重に、作業しても、ビスが、下地を、外れてしまい、断熱層を、無意味に、貫通してしまう、という、ヒューマンエラーが、必ず、発生します。

この、下地を外したビスは、鉄で、できているため、非常に、熱を伝えやすい。つまり、壁の中に、無数の、小さな「熱橋」を、作り出してしまうのです。冬場、このビスを伝って、壁の中に、冷気が、侵入し、その、先端部分で、結露を、引き起こす。これは、高気密高断熱住宅において、実際に、起きている、深刻な、問題の一つです。

もし、「充填断熱」を、先に、施工してしまったら、どうなるか。壁の中は、すでに、断熱材で、満たされているため、内側から、この、危険な、ビスの貫通を、発見することは、極めて、困難です。

しかし、「付加断熱」を、先に、行えば、話は、全く、別です。 付加断熱の、施工が、終わった段階で、まだ、壁の中が、空っぽのうちに、室内側から、壁の中を、覗き込む。すると、下地を外れて、貫通している、ビスの先端が、キラリと、光っているのが、見えるはずです。その、危険なビスを、発見し、適切な、気密・防水処理を、施す。 この、「確認と、処理」という、わずか、一手間を、加えることができる。これこそが、「付加断熱が先」という、施工順序が持つ、絶対的な、優位性なのです。

3.2.2 完璧な「防湿シート」の、施工のために

そして、もう一つ。この順序は、高気密高断熱住宅の、生命線である、「防湿気密シート」の、施工品質を、劇的に、高めることにも、繋がります。 付加断熱を、先に行い、その後の、充填断熱で、袋のついていない、裸のグラスウール(ノンパッケージ品)を、丁寧に、充填する。そして、最後に、その、室内側、全体を、一枚の、大きな、防湿気密シートで、すっぽりと、覆う。

この方法であれば、「袋入りグラスウール」の項で、ご説明したような、「耳」の処理の、不確実性や、職人の、技量による、バラツキが、発生する、余地は、ありません。誰が、施工しても、連続した、完璧な、防湿・気密ラインを、構築することが、できるのです。

断熱工事は、スピード勝負では、ありません。一つ、一つの、工程を、「正しい順番」で、確実に、積み重ねていく。その、地道で、誠実な、作業の、積み重ねだけが、絶対に、失敗しない、という、揺るぎない、結果を、生み出すのです。

3.3 耐力壁の、賢い配置 ― 構造と断熱を、両立させる、設計の妙

✔ここでのポイント:

結論として、耐震性能を、確保するための、「筋交い」は、断熱・気密ラインを、分断する、最大の、要因となるため、極力、家の「内部(間仕切り壁)」に、配置し、家の「外周部(外壁)」は、構造用合板などの、「面材」で、耐力壁を、構成する。これが、構造と、断熱を、両立させる、設計の、セオリーです。

佐藤様、あなた様は、家の、耐震性にも、高い関心を、お持ちとのこと。それは、これからの、人生を、安心して、暮らす上で、極めて、重要な、視点です。しかし、この「耐震」と「断熱」は、時に、互いに、相反する、要求を、突きつけ合う、悩ましい、関係にあります。

特に、問題となるのが、「筋交い(すじかい)」の、存在です。

筋交いとは、柱と柱の間に、斜めに、入れられる、木材のことです。地震や、台風の、横からの力に対して、建物が、菱形に、変形するのを、防ぐ、極めて、重要な、耐震要素です。

この、構造的に、不可欠な、筋交いが、こと、断熱・気密の、施工においては、最大の、厄介者と、なるのです。なぜなら、壁の、厚み、いっぱいに、斜めに、入る、この木材が、断熱材を、綺麗に、充填することを、物理的に、妨げ、防湿気密シートの、連続性を、無残にも、分断してしまうからです。筋交いの周りは、どれだけ、丁寧な、施工を、心がけても、必ず、小さな隙間が、生まれ、そこが、断熱欠損と、気密の、弱点となる。

では、どうすれば、耐震と、断熱という、二つの、重要な性能を、妥協することなく、両立させることが、できるのか。 その答えは、「役割分担」という、設計思想にあります。

3-3-1. 外周部は、「面」で、守る

家の、外周部、すなわち、断熱・気密ラインの、最前線となる、外壁。ここには、原則として、「筋交い」を、用いません。 代わりに、柱の外側に、「構造用合板」などの、面材を、強固に、張り巡らせ、壁、そのものを、一体の「面」として、地震の力に、抵抗させる、「耐力壁」とします。

この方法であれば、壁の、内側(柱の間)には、筋交いのような、障害物は、一切、存在しません。そのため、断熱材を、隙間なく、完璧に、充填することができ、室内側の、防湿気密シートも、何にも、邪魔されることなく、一枚の、シートとして、美しく、連続させることが、可能となります。

3-3-2. 内部は、「線」で、支える

では、筋交いは、どこへ行くのか。 私たちは、筋交いを、家の「内部」、すなわち、断熱・気密ラインに、影響しない、「間仕切り壁」に、計画的に、配置します。間仕切り壁であれば、たとえ、筋交いの周りの、断熱・気密が、多少、不十分になったとしても、家全体の、性能には、ほとんど、影響を、与えません。

このように、「外は、面材で、断熱と耐力を、両立」「内は、筋交いで、耐力を、補強」という、明確な、役割分担を、設計の段階で、行っておくこと。 この、構造と、断熱を、同時に、熟知している、専門家ならではの、視点こそが、どちらの性能も、妥協しない、本物の、高性能住宅を、生み出すのです。

3.4 気密処理の、最終関門 ― スイッチ・コンセントを、間仕切り壁に、集約する

✔ここでのポイント:

結論として、断熱・気密の、性能を、長期にわたって、完璧に、維持するためには、「将来にわたって、断熱ラインや、気密ラインを、傷つける、可能性のあるものを、そもそも、そのライン上に、計画しない」という、設計思想が、極めて、重要になります。ここでは、多くの、設計者が、見過ごしがちな、配管や、電気配線、分電盤といった、設備計画と、断熱設計の、重要な関係について、解説します。

佐藤様、ここまで、私たちは、断熱ラインを、いかに、隙間なく、連続させるか、という、お話をしてきました。しかし、完璧な、断熱・気密ラインを、構築したとしても、その、数年後、あるいは、十数年後に、その、最も、重要なラインを、いとも簡単に、破壊してしまう、可能性があるとしたら、どうでしょうか。

その、最大の、リスク要因。それは、将来の、「メンテナンス」や「交換」です。

500棟以上の、リフォーム現場で、私たちが、幾度となく、目にしてきた、光景があります。それは、壁の中の、完璧に、施工されたはずの、防湿気密シートが、無残にも、切り裂かれている、姿です。 犯人は、誰か。 それは、後から、工事に入った、電気工事業者や、水道工事業者です。

例えば、高気密高断熱住宅の、外壁に面した壁に、コンセントや、スイッチが、設置されていたとします。数年後、その、コンセントが、故障し、交換が必要になった。やってきた、電気工事業者は、断熱や、気密の知識が、ありません。彼は、作業の、しやすさを、優先し、コンセントボックスの、周りの、防湿気密シートを、カッターで、切り裂いてしまう。そして、交換作業が、終わった後、その、切り裂いた部分を、補修することなく、何事もなかったかのように、カバーを、取り付けて、帰っていく。

その瞬間、あなた様の家の、生命線である、「健全な血管(気密ライン)」は、断裂し、そこから、壁の中へと、湿気が、侵入し、結露を、引き起こす、「出血」が、始まってしまうのです。

この、将来にわたる、リスクを、根本から、断ち切るための、唯一の、方法。 それが、「そもそも、断熱・気密ラインを、貫通する、可能性のあるものを、極力、そこに、計画しない」という、設計思想です。

3.4.1 分電盤や、スイッチ・コンセントは、「間仕切り壁」へ

私たちは、設計の段階で、徹底して、スイッチや、コンセント、そして、分電盤といった、電気設備を、外壁(外皮)に面した壁では、なく、「間仕切り壁(まじきりかべ)」という、家の、内部の壁に、集約するように、計画します。これにより、防湿気密シートを、貫通する、箇所を、最小限に、抑え、将来の、メンテナンス時にも、気密ラインを、傷つける、リスクを、大幅に、低減させることができます。

3.4.2 給排水の配管は、「パイプシャフト」へ

同様に、キッチンや、浴室、トイレといった、水周りの、給排水管も、極力、外壁の、中を、通さないように、計画します。「パイプシャフト」と呼ばれる、配管専用の、スペースを、間仕切り壁の、中に、設けることで、断熱・気密ラインを、一切、傷つけることなく、将来の、メンテナンスや、交換を、容易にするのです。

これらの、計画は、一見、地味で、お客様の、目には、触れない部分かもしれません。しかし、この、将来の、リスクを、見越した、先回りの、設計こそが、あなた様の家の、性能と、資産価値を、30年、50年と、長期にわたって、維持するための、最も、誠実で、そして、愛情ある、仕事だと、私たちは、信じています。断熱と耐震を、同時に、考えるように。断熱と、設備計画もまた、同時に、考える。その、総合的な、設計力こそが、本物の、プロフェッショナルには、求められるのです。

章の概要: この章の結論は、「家の寿命と性能は、窓周りの“納まり”の品質によって、9割が決まる」ということです。家の中で、最も熱の出入りが激しく、最も雨漏りと結露のリスクが高い場所、それが「窓」です。この、住まいの最弱点を、いかに攻略するか。その、ミリ単位の、緻密な納まりの技術にこそ、プロの真価が問われます。この章では、単なる窓交換の解説ではありません。家の寿命を30年延ばすための、「水を入れない、閉じ込めない」という大原則に基づいた、窓周りの防水・気密・断熱の核心技術を、500棟の臨床経験で得た、豊富な図解と写真と共に、徹底的に解説します。この章を読み終える頃、あなた様は、カタログスペックだけでは決して見抜けない、本物のプロの仕事の、判断基準を、その手にしているはずです。

4.1 アウトセット vs インセット ― なぜ、プロは、インセット納まりを、好むのか

✔ここでのポイント:

結論として、窓の取り付け方には、大きく分けて「アウトセット」と「インセット」の二種類が存在し、長期的な耐久性と防水性を確保するためには、「インセット納まり」こそが、私たちプロが選択する、揺るぎない王道です。なぜなら、窓の重みを構造体で確実に支え、雨仕舞の設計に、圧倒的な自由度と、確実性をもたらすからです。

佐藤様、断熱リフォームにおいて、窓の交換は、最も効果的な手法の一つです。しかし、「どの窓を選ぶか」という議論の前に、実は、もっと根本的で、重要な選択が存在することを、ご存じでしょうか。それは、「その窓を、どのように、壁に、取り付けるか」という、“納まり”の問題です。

この“納まり”には、大きく分けて、二つの流派が存在します。

-

アウトセット納まり: 既存の窓枠の外側に、新しい窓を、被せるように、取り付ける方法。カバー工法などが、これにあたります。施工が、比較的、簡単なため、多くのリフォームで、採用されています。

-

インセット納まり: 柱や梁といった、家の「構造体」の内側に、新しい窓を、設置する方法。一度、既存の窓周りを、解体する必要があるため、より、専門的な技術が、求められます。

一見すると、手軽な「アウトセット納まり」が、魅力的に、見えるかもしれません。しかし、500棟以上の、家の骨格と、向き合ってきた、私たちの目から見ると、そこには、長期的な、視点で、看過できない、いくつかの、構造的な、リスクが、潜んでいます。 アウトセット納まりは、いわば、窓の重みを、外壁材や、既存の、脆くなった窓枠に、依存する、構造です。近年の、高性能なトリプルガラスの窓は、非常に、重く、その重量を、脆弱な下地で、支え続けることには、常に、不安が、つきまといます。

一方で、**「インセット納まり」**は、この、根本的な不安を、完全に、解消します。この図(S__29253636.jpg)が示すように、窓の荷重を、柱や梁といった、強固な「構造体」で、直接、受け止める。これにより、窓は、地震の揺れや、経年変化に対しても、極めて、安定した状態を、保ち続けることができます。滑落を防止し、耐久性を、飛躍的に向上させる。これこそが、私たちプロが、インセット納まりを、原則とする、第一の、そして、最大の理由です。

さらに、インセット納まりは、次のセクションで、詳しく解説する、「雨仕舞(あまじまい)」の設計においても、圧倒的な、優位性を、発揮します。窓を、壁の、少し、内側に、引き込むことで、水切りの設置や、防水テープの処理に、十分な「懐(ふところ)」が生まれ、より、確実で、耐久性の高い、防水層を、構築することが、可能になるのです。

もちろん、インセット納まりは、高度な技術と、手間を、要します。しかし、家の寿命と、あなた様の、長期的な、安心を、考えた時、どちらの選択が、より、賢明であるか。その答えは、もはや、明白ではないでしょうか。

4-2. 窓の“雨仕舞”を、制する ― 水切りの設置と、通気層の確保という、二大原則

✔ここでのポイント:

結論として、窓周りの防水は、劣化が避けられない「シーリング」に、100%、依存するべきでは、ありません。プロの仕事は、「水切り」と「通気層」という、二重の、物理的な、防衛ラインを、構築し、「そもそも、水を、構造体に、到達させない。そして、万が一、侵入した水や湿気は、速やかに、排出する」という、雨仕舞の、鉄則を、完璧に、実現します。

佐藤様、家の、最大の敵は、地震でも、シロアリでもありません。それは、静かに、そして、確実に、家の、あらゆる部分を、蝕んでいく、「水」です。そして、家の中で、最も、この「水」の侵入リスクが高い場所。それが、窓周りです。

多くの、一般的なリフォームでは、窓と外壁の、取り合い部分を、コーキング材(シーリング材)で、塞ぐことで、防水処理を、完了させます。しかし、この、シーリング材は、紫外線や、風雨に、常に、晒され、5年、10年という、スパンで、必ず、硬化し、ひび割れ、その、防水機能を、失っていきます。シーリングの、寿命が、家の、防水性能の、寿命。これは、あまりにも、心許なく、危険な、設計思想です。

500棟の現場で、雨漏りの、悲劇を、見てきた、私たちの、雨仕舞の、哲学は、全く、異なります。私たちは、シーリングを、「一次防水」、すなわち、「第一の、防衛ライン」と、位置づけながらも、それが、いつかは、破られることを、前提として、設計します。そして、その、奥に、「二次防水」という、絶対に、突破されない、第二、第三の、防衛ラインを、構築するのです。その、主役となるのが、「水切り」と「通気層」です。

4-2-1. 第二の防衛ライン:「水切り」という、物理的な、誘導路

水切りとは、その名の通り、壁面を、伝ってきた雨水を、物理的に「切り」、構造体の、手前で、安全に、外部へと、排水するための、金属製の、部材です。特に、窓の、下枠部分は、雨水が、最も、溜まりやすい、弱点。ここに、適切な、勾配をつけた、水切りを、設置することで、万が一、シーリングが、切れて、水が、侵入したとしても、その水が、壁の中に、浸透するのを、防ぎ、速やかに、外へと、導きます。断熱材に、あらかじめ、テーパー(勾配)をつけ、水切りを、効果的に、機能させる。この、緻密な、設計こそが、プロの、仕事です 。

4-2-2. 最終防衛ライン:「通気層」という、呼吸する、乾燥経路

そして、最後の、砦となるのが、「通気層」です。これは、外壁材の、すぐ、内側に、設けられた、空気の通り道。この、通気層の、最も、重要な役割の一つが、まさに、この図(S__29253643.jpg)が示す通り、「外装材等から侵入する雨水が、構造体内部を湿潤化させない」ことです。万が一、水切りでも、防ぎきれなかった、わずかな、雨水や、壁の中に、発生した、湿気(水蒸気)を、この、通気層を、流れる空気で、乾燥させ、外部へと、排出する。まさに、壁の中を、常に、健全な状態に保つための、「呼吸器官」なのです。

「水」を、②閉じ込めない。この、大原則を、実現するために、「水切り」で、物理的に、水を、排出し、「通気層」で、湿気を、乾かす。この、二段構えの、雨仕舞の、設計思想こそが、シーリングの、寿命に、左右されない、長期的な、安心を、あなた様に、もたらす、唯一の、道なのです。

4-3.【写真で見る】APW430 付加断熱用 水切りの、正しい使い方

✔ここでのポイント:

結論として、APW430のような、高性能な窓には、その、性能を、100%、引き出すための、「専用部材」が、存在します。これを、正しく、使いこなせるか、否か。それが、プロと、アマチュアを分ける、一つの、指標です。ここでは、YKK AP社の、「APW 430 付加断熱用水切り」という、具体的な、製品を例に、インセット納まりにおける、正しい、水切りの、施工法を、ステップ・バイ・ステップで、解説します。

佐藤様、前のセクションで、「水切り」の、重要性について、お話ししました。では、実際の、リフォーム現場で、その、重要なパーツは、どのように、施工されていくのでしょうか。ここでは、私たちが、高断熱リフォームで、標準的に、採用している、YKK AP社の、高性能樹脂窓「APW 430」を、例に、その、専用水切りの、正しい、施工法を、ご紹介します。

この資料(S__29253635.jpg)に、示されているのが、「インセット用水切り APW 430 付加断熱用水切り」です。これは、まさに、私たちが、これまで、解説してきた、インセット納まりの、付加断熱工法に、対応するために、開発された、専用の、水切り部材です。

4-3-1. この「専用水切り」が、なぜ、優れているのか

この、専用水切りが、画期的な点は、二つあります。 第一に、「窓下の、補助断熱を、固定できる仕様」になっていることです。窓の下は、構造的に、断熱材が、入りにくく、熱的な、弱点となりやすい、場所です。この専用水切りは、その、弱点を、補強するための、補助的な断熱材を、しっかりと、固定しながら、水切り、そのものを、設置できる。まさに、一石二鳥の、優れた設計です。 第二に、「外張り断熱材の厚み」に応じて、水切りの、見込み寸法を、2種類(90mmと120mm)から、選択できることです。50mm厚の断熱材を使うのか、100mm厚の断熱材を使うのか。その、設計仕様に応じて、最適な、寸法の、水切りを、選択できる。この、柔軟性が、現場での、無理な、納まりを、なくし、施工品質を、飛躍的に、向上させるのです。

4-3-2. プロの、標準的な、施工手順

では、実際の現場では、どのように、施工していくのか。その、標準的な手順は、以下の通りです。

-

窓の設置と、一次防水: まず、インセット納まりで、APW430を、構造体に、しっかりと、固定します。その後、窓周りの、防水テープ処理を、行い、一次防水層を、完璧に、形成します。

-

補助断熱材の設置: 次に、窓の下に、硬質ウレタンフォームなどの、補助断熱材を、取り付けます。

-

専用水切りの、取り付け: そして、いよいよ、専用水切りの、登場です。補助断熱材を、押さえ込むように、設計された、定規の位置に、ビスで、確実に、固定していきます。

-

外張り断熱材の、施工: 水切りが、設置されたら、その、上から、外壁全体に、キューワンボードなどの、外張り断熱材を、施工していきます。この時、窓下の、断熱材は、水切りの、勾配に合わせて、あらかじめ、斜めに、カットしておくのが、プロの、一手間です

-

最終防水処理: 最後に、水切りの、上端と、断熱材の、取り合い部分などを、再度、防水テープで、処理し、二次防水層を、完璧なものとします。

このように、高性能な窓の、性能を、100%、引き出すためには、それに、最適化された、専用部材を、メーカーの、施工要領書通りに、正しく、使いこなす、知識と、技術が、不可欠なのです。

4.4 デザインと、耐久性を、両立させる、窓周りの、最終仕上げ

✔ここでのポイント:

結論として、優れた、窓周りの納まりは、高い、耐久性を、実現すると同時に、「新築以上の、美しい外観」をもたらします。性能(耐久性・防水性)と、デザインは、決して、トレードオフの、関係では、ありません。正しい、設計と、施工によって、両立され、その結果として、あなた様の、住まいの、資産価値を、未来へと、繋いでいくのです。

佐藤様、この章の、最後に、もう一つ、重要な、真実を、お伝えさせてください。それは、ここまで、お話ししてきた、緻密で、機能的な、窓周りの、「正しい納まり」が、結果として、驚くほど、美しく、洗練された、外観デザインを、生み出す、ということです。

開発者の、福島先生も、セミナーの中で、「外張り断熱は、新築以上に、綺麗に仕上がる」「窓周りが、非常に、整った印象になる」と、強調されています。なぜ、そのようなことが、可能になるのでしょうか。

4-4-1. 「外装材を、窓より、外に出す」という、設計の自由度

インセット納まりで、窓を、少し、内側に、引き込み、その、外側に、付加断熱を、行う。この、設計手法は、外壁の、仕上げ材の、選択と、配置に、圧倒的な、自由度を、もたらします。 従来の、アウトセット納まりでは、窓が、壁の、ツラ(表面)に、あるため、どうしても、窓周りの、納まりが、窮屈になりがちでした。しかし、インセット納まりであれば、外装材を、窓よりも、少し、外側に、出す、という、設計が、可能になります 。これにより、窓に、彫りの深い、陰影が、生まれ、建物全体に、高級感と、立体感を、与えることができるのです。

さらに、外装材として、樹脂サイディングなどを、採用する場合、「Jチャンネル」と呼ばれる、専用の、役物(やくもの)を、使うことで、窓周りの、ディテールを、極めて、シャープで、美しく、仕上げることが、可能になります。 これは、外装材の、切断小口を、隠し、雨水の浸入を防ぐための、機能的な、部材ですが、同時に、窓周りの、輪郭を、際立たせる、優れた、デザイン要素とも、なるのです。

[Image: S__29253635.jpg]

資料(S__29253635.jpg)にあるように、窓の色も、ホワイト、プラチナステン、ブラウン、ブラックなど、建物の、デザインに合わせて、自由に、選択することが、可能です。木目調の、外壁に、ブラックの窓枠を、合わせることで、モダンな、和風デザインを、創り出すことも。あるいは、白い、塗り壁調の、外壁に、ホワイトの窓枠で、統一し、クリーンで、ミニマルな、印象に、仕上げることも。

性能を、追求すれば、デザインは、犠牲になる。耐久性を、求めれば、美観は、二の次になる。 それは、過去の、常識です。

正しい、知識と、技術に基づいた、高気密高断熱リフォームは、断熱・耐震といった、基本的な、安全性能の、向上は、もちろんのこと、結露や、雨漏りを、防ぐ、高い、耐久性、そして、住まう人の、心を、豊かにする、美しい、デザイン。その、全てを、同時に、実現します。

これこそが、あなた様の、大切な、住まいの、資産価値を、未来へと、繋いでいく、唯一無二の、道であると、私たちは、確信しています。

終章:あなたの「失敗しない」ための、最終チェックリスト

章の概要: この章の結論は、**「断熱リフォームの、最終的な成功は、あなた様ご自身が、正しい知識を武器に、本物のプロフェッショナルを、見抜くための『最高の監督』になることで、初めて、完成する」ということです。このガイドで、高気密高断熱住宅の、全ての知識を、その手にした、あなた様が、最後に、すべきこと。それは、あなたの、理想を、最高の形で、実現してくれる、真のパートナーを、見つけ出すことです。そのための、最終ステップとして、500棟以上の、我々の、臨床経験の、全てを凝縮した、「思想」「設計」「施工」**という、三つの視点からなる、究極の、チェックリストを、授けます。この、リストを手に、業者と、対峙することで、あなたは、もはや、単なる、施主では、ありません。自らの、家の、品質を、その目で、見抜き、最高の家を、創り上げる、プロジェクトリーダーとなるのです。

5-1. 思想のチェックリスト ―「水を制圧する」意識が、現場にあるか

✔ここでのポイント:

**結論として、本物のプロフェッショナルは、断熱材の性能よりも、「水」の管理こそが、高気密高断熱住宅の、成否を分ける、最重要事項であると、断言します。**以下の質問を通じて、その業者が、結露の、本当の恐ろしさを、理解し、「水を入れない、閉じ込めない」という、鉄の掟を、現場の、隅々にまで、徹底させる、思想と、覚悟を、持っているか、どうかを、見抜いてください。

佐藤様、断熱リフォームの、業者選びにおいて、まず、あなた様が、確認すべきは、カタログの、数値や、価格では、ありません。それは、その会社の、根底に流れる、「哲学」です。特に、高気密高断熱住宅において、その会社の、レベルは、「水」に対する、意識の高さに、如実に、表れます。

以下の質問を、初回の、面談で、投げかけてみてください。その、答え方、そして、目の、輝きにこそ、その会社の、真価が、隠されています。

-

質問①:「貴社では、工事中の、雨養生について、どのような、社内ルールを、設けていますか?」

-

見るべきポイント: この質問は、第1章で学んだ、「濡らさない」という、大原則への、意識を、問うものです。

-

模範的な回答: 「私どもでは、天気予報に関わらず、建て方の際には、構造体全体を、覆う、フル養生を、標準としています。また、万が一、濡れてしまった場合は、含水率計で、木材の乾燥状態を、数値で確認し、基準値を下回るまで、次の工程には、進まないことを、徹底しています。」

-

注意すべき回答: 「もちろん、ブルーシートで、しっかり、養生しますよ」「大丈夫です、すぐに乾きますから」。具体性がなく、楽観的な回答は、水の恐ろしさを、本当の意味で、理解していない、証拠です。

-

-

質問②:「壁の中の、湿気を、外に、排出するために、最も、重要だと考えていることは、何ですか?」

-

見るべきポイント: 第1章で学んだ、「閉じ込めない」ための、設計思想を、持っているか、どうかを、確認します。

-

模範的な回答: 「透湿防水シートの、正しい施工と、その外側に、確実な通気層を、確保することです。シートの重ね幅や、テープ処理はもちろん、基礎の水切りから、軒先、棟へと抜ける、空気の通り道を、絶対に、塞がないよう、詳細な、納まり図を、作成し、現場で、チェックしています。」

-

注意すべき回答: 「最近の断熱材は、性能が良いので、そこまで、心配いりませんよ」。透湿防水シートや通気層の重要性について、明確に、言及できない業者は、壁の中の「呼吸」を、設計する能力が、欠如していると、判断せざるを得ません。

-

5-2. 設計のチェックリスト ― その設計は、「シンプル」で、「再現性」が、高いか

✔ここでのポイント:

**結論として、優れた設計とは、見た目が、美しいだけでなく、「誰が、施工しても、同じ品質を、実現できる、シンプルさと、再現性」を、兼ね備えています。**以下の質問を通じて、その業者が、現場の、現実を、深く理解し、施工ミスを、誘発しない、本質的な、設計力を、持っているか、どうかを、見極めてください。

どんなに、素晴らしい理念を、持っていても、それを、実現するための、設計図が、机上の空論であれば、意味がありません。第2章で学んだ通り、「施工ミス」の、根本原因は、「複雑すぎる設計」に、潜んでいるのです。

-

質問①:「断熱ラインを、計画する上で、最も、優先していることは、何ですか?」

-

見るべきポイント: 「シンプル・イズ・ベスト」の原則を、理解しているか、どうか。

-

模範的な回答: 「まず、断熱ラインが、家の形状に沿って、できるだけ、シンプルに、一筆書きで、連続するように、計画します。複雑な形状は、断熱欠損の、リスクを高めるため、お客様の、ご要望と、性能の、両立が、難しい場合は、正直に、そのリスクを、お伝えし、代替案を、ご提案します。」

-

注意すべき回答: 「お客様の、ご要望のデザインを、最大限、実現します」。聞こえは良いですが、性能上の、リスクに、言及することなく、安易に、複雑な設計を、請け負う業者は、要注意です。

-

-

質問②:「外壁に面した壁に、コンセントや、配管を、設置する場合、気密処理は、どのように、お考えですか?」

-

見るべきポイント: 将来の、メンテナンスリスクまで、見越した、設計力を、持っているか。

-

模範的な回答: 「私たちは、原則として、断熱・気密ラインとなる、外壁面には、コンセントや、分電盤、配管を、設置しません。将来の、メンテナンスで、気密層が、破られるリスクを、避けるため、極力、間仕切り壁に、集約するよう、初期段階で、計画します。」

-

注意すべき回答: 「専用の、気密カバーを使いますから、大丈夫ですよ」。もちろん、それも、一つの方法ですが、より、本質的なリスク回避策である、「そもそも、設けない」という、設計思想にまで、言及できるか、どうかが、プロと、アマチュアの、分岐点です。

-

5-3. 施工のチェックリスト ―「正しい順番」で、工事は、進んでいるか

✔ここでのポイント:

**結論として、断熱工事の品質は、「正しい施工順序」が、守られているか、どうかで、決まります。**以下の質問を通じて、その業者が、第3章で学んだ、外科医のような、緻密な、執刀手順を、理解し、実践する、能力と、意思を、持っているか、どうかを、見極めてください。

いよいよ、現場での、最終確認です。あなた様は、「最高の監督」として、その目で、我が家の、手術が、正しく、行われているかを、見届ける、権利と、責任があります。

-

質問①:「壁の断熱工事は、どのような順番で、進められますか?」

-

見るべきポイント: 「付加断熱が先、充填断熱が後」の原則を、理解しているか。

-

模監視すべきポイント: もし、付加断熱を、行う場合、外側の、付加断熱材の施工と、ビスの固定が、完了した段階で、「充填断熱を、入れる前に、一度、壁の中を、確認させていただけますか?」と、申し出てみてください。その際に、快く、応じ、共に、ビスの貫通などを、チェックしてくれる業者であれば、その、誠実さは、本物です。

-

-

質問②:「袋入りグラスウールの、施工について、特に、注意している点は、何ですか?」

-

見るべきポイント: 最も、施工が難しい、この断熱材の、急所を、正確に、理解しているか。

-

監視すべきポイント: 現場で、職人が、筋交いや、コンセント周りで、どのように、断熱材を、カットしているか、さりげなく、見てみてください。もし、メーカーの、施工要領を、無視し、袋ごと、カッターで、切り裂いているような、光景を、目にしたなら。それは、危険な、サインです。

-

-

質問③:「窓周りの、防水処理は、シーリング以外に、どのような、対策を、考えていますか?」

-

見るべきポイント: 第4章で学んだ、「雨仕舞」の、本質を、理解しているか。

-

監視すべきポイント: 窓の、取り付け後、防水テープが、正しい順番(下→左右→上)で、貼られているか。そして、窓の下に、適切な水切りが、設置され、その下に、通気層への、排水ルートが、確保されているか。この、水の「出口」の設計にこそ、プロの、仕事が、現れます。

-

5-4. 未来への、さらなる投資 ― 日経BPから、出版される、究極の、教科書

佐藤様、このガイドで、お伝えできることは、これが、全てです。しかし、家づくりの、探求の道に、終わりは、ありません。 実は、このガイドの、内容を、さらに、深く、そして、専門的に、掘り下げた、究極の、教科書が、来る、12月17日に、日経BP社から、出版される予定です。そこには、私たちが、これまで、培ってきた、断熱構成や、具体的な、施工手順、そして、詳細な、チェックリストの、全てが、網羅されています。

このガイドで、基礎体力を、つけられた、あなた様が、次なる、ステップへと、進むための、最高の、伴走者となることを、お約束します。

この、長い、旅路の、最後に、もう一度、だけ、繰り返させてください。 最高の、快適性と、安心は、決して、人任せでは、手に入りません。 あなた様が、「最高の監督」となって、初めて、実現するものなのです。 その、輝かしい、ゴールへと、辿り着かれることを、心より、願っております。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級6」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)