戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP > 断熱リフォーム(リノベーション)の費用や工期、工事内容について>【計画・実行編①】断熱材の選び方完全ガイド|種類・性能・費用を徹底比較

更新日:2025.7.28

【計画・実行編①】断熱材の選び方完全ガイド|種類・性能・費用を徹底比較

【断熱材・仕上げ材の選び方】最強の素材はどれ?プロが教える断熱リフォーム最適な組み合わせ

1. なぜ混構造住宅は寒いのか?― 2つの「巨大な弱点」

2. 「仕上げ材」が生み出す本物の快適性 ― 五感で感じる素材の力

まとめ:素材選びは、未来の暮らしを選ぶこと

これまでの章で、あなたは家の性能を決める「設計思想(基礎知識編)」と「施工法(部位別実践編)」を学びました。

しかし、どれほど優れた設計図を描き、完璧な施工法を知っていても、実際に家を構成する「素材」の選択を誤れば、その性能は決して100%発揮されません。

この章は、あなたの家を構成する一つひとつの「素材」を選ぶ、最も楽しく、そして重要な章です。

断熱リフォームにおける素材選びは、大きく二つに分かれます。一つは、壁や床下、天井裏に隠れ、普段目にすることはないけれど、家の性能を根底から支える「見えない功労者=断熱材」。もう一つは、私たちが毎日触れ、目にし、その空気の中で呼吸する「暮らしの主役=仕上げ材」です。

この章では、これら二つの素材選びについて、性能、コスト、健康への配慮、そして五感で感じる快適性まで、あらゆる角度から徹底的に比較・解説し、あなたの理想の暮らしを実現するための「最適解」を導き出します。

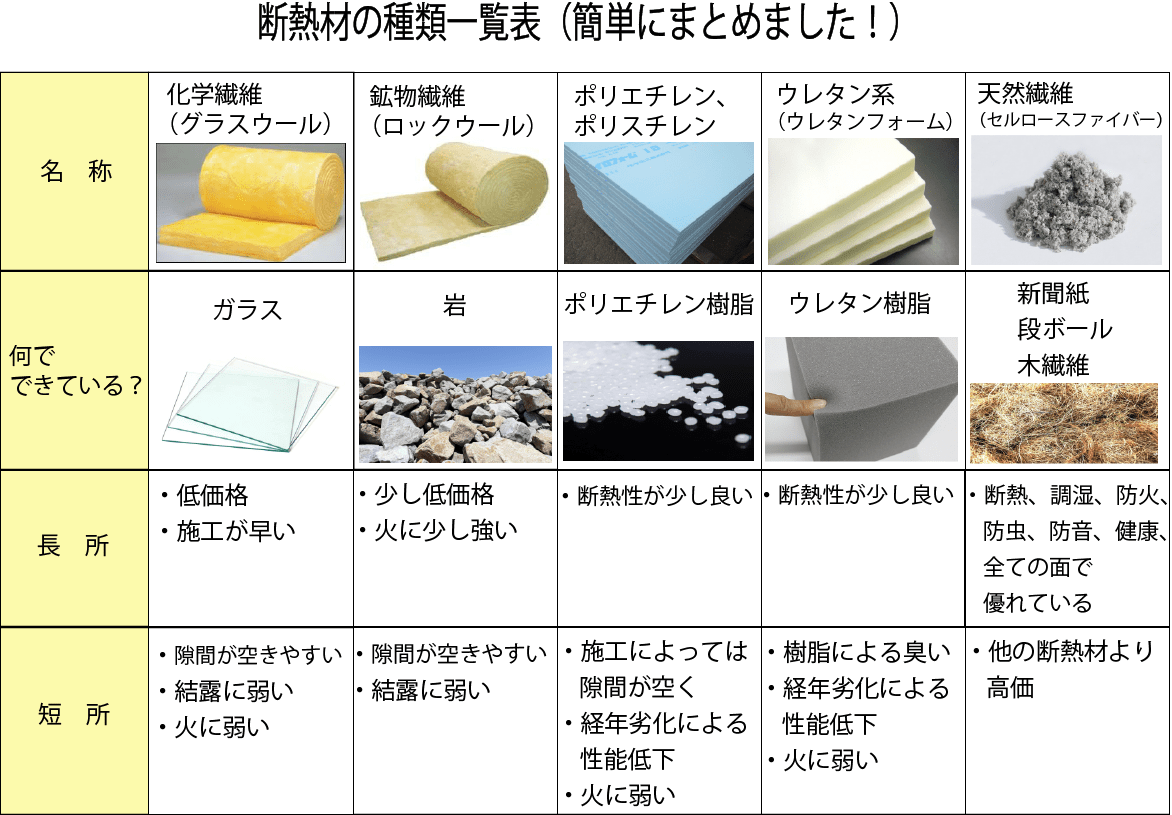

断熱材と一言で言っても、その種類は多岐にわたります。それぞれに得意なこと、苦手なことがあり、適材適所で使い分けることが、プロの腕の見せ所です。ここでは、主要な断熱材を「8つの評価軸」で徹底比較します。

【断熱材を評価する8つの“ものさし”】

-

断熱性能(熱伝導率): 熱の伝わりにくさ。数値が小さいほど高性能。

-

蓄熱性能(比熱): 熱を蓄える力。数値が大きいほど室温が安定しやすい。

-

透湿性能(透湿抵抗): 湿気の通しやすさ。「呼吸する」か「完全にブロックする」か。

-

施工性: 隙間なく、正しく施工しやすいか。性能を左右する重要な要素。

-

防火性: 燃えにくいか、有毒ガスを発生しないか。

-

防音性: 音を遮断・吸収する能力。

-

環境性: 原料やリサイクルの観点。

-

コスト: 性能あたりの価格。

A. 繊維系断熱材 ― 空気を纏う、ふわふわの断熱材

細かい繊維の間に無数の空気層を作り出すことで断熱するタイプ。施工の丁寧さが性能を大きく左右します。

-

高性能グラスウール

-

特徴: ガラスをリサイクルして作られる、最も普及している断熱材。

-

長所: 一般的にコストが安価で、防火性にも優れるが性能向上を伴うケースでは性能値が高いものを選定すると高額

-

短所: 湿気に弱く、濡れると性能が著しく低下するため、完璧な防湿気密施工が必須。施工精度が低いと、隙間やずり落ち(沈下)が発生しやすく、性能が発揮されない。蓄熱性や調湿性はほとんどない。

-

-

セルロースファイバー

-

特徴: 新聞紙をリサイクルして作られる、木質繊維系の自然素材断熱材。専用の機械で壁の中などに吹き込む。

-

長所: 隙間なく施工できるため、高い断熱・気密性能を発揮。圧倒的に高い蓄熱性能と調湿性を誇り、室温と湿度を安定させる。高い防音性も魅力。

-

短所: 専門の施工業者が必要で、グラスウールに比べてコストが高い。

-

-

ロックウール

-

特徴: 玄武岩などの鉱物を主原料とする人造鉱物繊維。

-

長所: グラスウールよりもさらに高い耐火性・耐熱性を持つ。撥水性も高い。

-

短所: グラスウール同様、蓄熱性や調湿性は期待できない。

-

B. 発泡プラスチック系断熱材 ― 小さな泡に空気を閉じ込める

プラスチックを発泡させて、内部に無数の独立した気泡を作り、そこにガスを閉じ込めることで断熱するタイプ。水や湿気に強いのが特徴です。

-

EPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)

-

特徴: 一般的に「発泡スチロール」として知られる素材。

-

長所: 非常に安価で軽量、水に強い。

-

短所: 断熱性能はプラスチック系の中では控えめ。熱に弱く燃えやすい。

-

-

XPS(押出法ポリスチレンフォーム)

-

特徴: EPSを高密度にしたような、水色の板状断熱材。

-

長所: EPSより高い断熱性と強度を持ち、水や湿気に非常に強い。基礎断熱で多用される。

-

短所: 湿気をほとんど通さないため、壁内結露のリスクを考慮した設計が必要。熱に弱い。

-

-

硬質ウレタンフォーム

-

特徴: 高い断熱性能を誇るプラスチック系断熱材の代表格。

-

ボード状(例:キューワンボード): 工場で生産されるため品質が安定。ソトダンプラスなどで使用され、薄くても高い性能を発揮。

-

現場発泡(吹付け): 現場で霧状の液体を吹き付け、瞬時に発泡・硬化させる。複雑な形状にも隙間なく充填でき、断熱と気密を同時に確保できる。 軽量鉄骨住宅の熱橋対策などにも有効。施工は熟練を要する。

-

-

フェノールフォーム(例:フェノバボード)

-

特徴: プラスチック系断熱材の中で最高クラスの断熱性能を誇る。

-

長所: 圧倒的な断熱性能。熱に強く、燃えにくい。

-

短所: 最も高価な断熱材の一つ。硬くてもろい性質があるため、施工には注意が必要。軽量鉄骨の柱の被覆や付加断熱など、限られたスペースで最高の性能が求められる場所で使われる。

-

断熱材パーフェクト比較マトリクス

| 評価軸 | 高性能グラスウール | セルロースファイバー | 硬質ウレタン(ボード) | フェノールフォーム |

|---|---|---|---|---|

| 断熱性能 | ○ | ○ | ◎ | ★★★★★(最高) |

| 蓄熱性能 | × | ★★★★★(最高) | △ | △ |

| 調湿性能 | × | ★★★★★(最高) | × | × |

| 施工性 | △(精度が重要) | ○(専門業者必須) | ○ | △(割れやすい) |

| 防火性 | ★★★★★(不燃) | ○(難燃処理) | △(燃えやすい) | ◎(燃えにくい) |

| 防音性 | ○ | ★★★★★(最高) | △ | △ |

| 環境性 | ○(リサイクル) | ◎(リサイクル) | △ | △ |

| コスト | ★★★★★(安価) | △ | ○ | ×(高価) |

解説ポイント

-

断熱性能重視なら:フェノールフォームが最も優秀(ただしコスト高)

-

総合性能・自然素材志向なら:セルロースファイバーが突出(蓄熱・防音・調湿に優れる)

-

コスパ重視なら:高性能グラスウール(断熱性は十分でコストも安)

-

施工効率・厚み制限がある場所なら:硬質ウレタンボード(薄くても断熱性を確保可能)

断熱リフォームの成功は、見えない断熱材だけで決まるわけではありません。私たちが毎日触れ、目にし、その空気の中で呼吸する「仕上げ材」こそが、暮らしの質を最終的に決定づけるのです。

【基礎知識編③】で学んだ「蓄熱」と「自然素材」の科学を基に、最高の快適性を生み出す仕上げ材の選び方を見ていきましょう。

A. 床材の選択 ― 「床暖房のいらない暮らし」の主役

-

究極の選択肢「無垢材」:

-

科学的根拠: 無垢材、特に杉や檜、桐といった国産の針葉樹は、「低い比重」(触れても冷たくない)と「高い比熱」(熱を蓄える)を両立した、理想的な床材です。

-

なぜ杉なのか: 中でも「杉」は、その優れた性能と、比較的手頃な価格のバランスが最も良く、コストパフォーマンスに優れた選択肢と言えます。足触りも柔らかく、小さなお子様がいるご家庭にも最適です。

-

注意点: 広葉樹のオークやカリンなどは、硬くて傷に強い反面、比重が高く、冬場は冷たく感じます。店舗など土足で歩く場所には向いていますが、素足で暮らす日本の住まいには、針葉樹の温かさが適しています。

-

-

その他の選択肢:

-

コルク: ワインの栓でおなじみのコルクも、内部に無数の空気を含むため、断熱性・保温性・弾力性に優れています。

-

一般的な合板フローリング: 表面に薄い木のシートを貼ったもので、無垢材のような蓄熱性や調湿性は期待できません。表面の塗装が剥がれると、修復が困難な場合が多いです。

-

B. 壁・天井材の選択 ― 「呼吸する壁」で空気をデザインする

壁と天井は、部屋の中で最も面積の大きい部分。ここの仕上げ材が、室内の空気の質と温熱環境を大きく左右します。

-

塗り壁 ― 左官職人の技が光る伝統素材

-

漆喰(しっくい): 石灰を主原料とする、日本の伝統的な塗り壁材。高い調湿性を持ち、室内の湿度を快適に保ちます。また、強アルカリ性のため防カビ・抗菌作用にも優れています。滑らかで美しい質感が特徴です。

-

珪藻土(けいそうど): 植物性プランクトンの化石から作られる塗り壁材。漆喰以上に高い調湿性を誇り、多孔質な構造が臭いを吸着する効果もあります。ざらっとした素朴な質感が特徴です。

-

-

板張り ― 木の力で空間を包む

-

壁や天井の一部、あるいは全面に、杉や檜などの無垢材を張ることで、優れた蓄熱性・調湿性を得られます。木の香りによるリラックス効果や、視覚的な温かみも大きな魅力です。

-

-

紙・布クロス ― 自然素材の壁紙

-

一般的なビニールクロスは湿気を通さず、結露の原因になることもあります。和紙や織物など、自然素材から作られた壁紙は、透湿性があり、壁の「呼吸」を妨げません。

-

【最重要】仕上げの罠 ― ウレタン塗装はNG!

無垢材や塗り壁といった素晴らしい自然素材を選んでも、最後の「仕上げ」を間違えると、その性能は台無しになってしまいます。 特に注意すべきは「ウレタン塗装」です。これは、素材の表面に強力なプラスチックの膜を作る塗装で、傷や汚れに強い反面、木の呼吸(調湿性)や、本来の温かい肌触りを完全に殺してしまいます。

自然素材の性能を100%引き出すためには、素材の内部に浸透して保護する「オイル仕上げ」や「ワックス仕上げ」といった、自然塗料を選ぶことが絶対条件です。

断熱材:セルロースファイバー

天井仕上げ:漆喰

壁仕上げ:漆喰

床材:杉板

断熱材:セルロースファイバー

天井仕上げ:珪藻土クロス

壁仕上げ:珪藻土クロス

床材:杉板

断熱材:セルロースファイバー

天井仕上げ:珪藻土クロス

壁仕上げ:珪藻土クロス

床材:杉板

この章では、断熱リフォームを構成する「断熱材」と「仕上げ材」の最適な選び方について解説しました。

見えない場所で働く「断熱材」は、科学的な性能(断熱性・蓄熱性・透湿性など)を基に、適材適所で選ぶ。 毎日触れる「仕上げ材」は、性能だけでなく、五感で感じる快適性や健康への配慮を基に、本物の自然素材を選ぶ。

この二つの視点を両立させることこそが、単に「暖かい家」ではない、心から安らげる「心地よい家」を実現するための鍵なのです。

さて、既存の家を改修する断熱リフォームの現場は、ゼロから作る新築とは全く異なります。

新築では起こり得ないこれらの問題に直面した時、その会社の「本当の実力」が試されます。

次章では、そうした「現実の壁」を乗り越えるための、プロの思考プロセスと応用技術を、具体的なケーススタディを通して、余すところなく伝授します。これこそ、断熱リフォームの成否を分ける、経験(場数)に裏打ちされた本物のノウハウです。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級6」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)