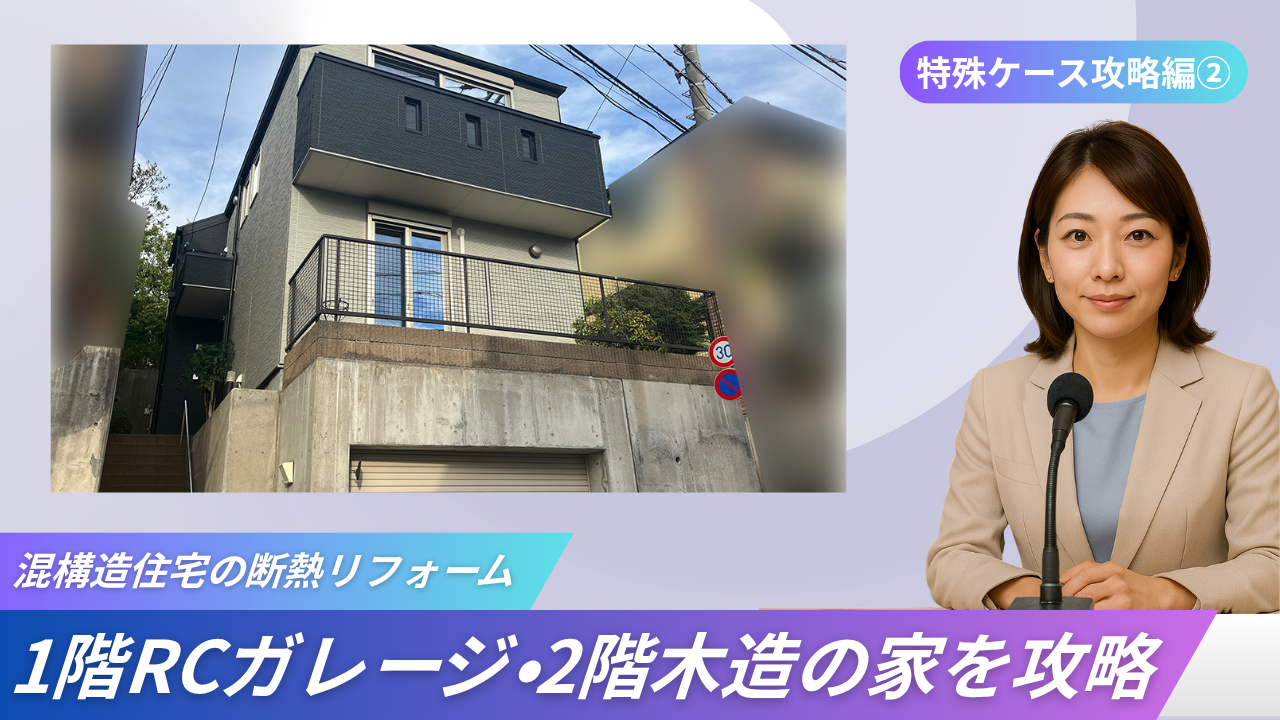

戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP > 断熱リフォーム(リノベーション)の費用や工期、工事内容について>【特殊ケース攻略編②】混構造住宅の断熱リフォーム|1階RCガレージ・2階木造の家を攻略

更新日:2025.7.28

【特殊ケース攻略編②】混構造住宅の断熱リフォーム|1階RCガレージ・2階木造の家を攻略

【最難関】1階RCガレージ+2階木造「混構造住宅」の断熱リフォーム|プロの思考法と技術の全て

1. なぜ混構造住宅は寒いのか?― 2つの「巨大な弱点」

2. 【実践ケーススタディ】― 狭小地・混構造住宅の断熱リフォーム

3. 「性能証明」という、もう一つの戦い ― 計算と調整の舞台裏

結論:どんな家にも、必ず「最適解」はある

【特殊ケース攻略編】の最終章です。木造、そして最大の難関である軽量鉄骨造の断熱改修法をマスターした今、さらに複雑な構造である「混構造住宅」の攻略法を学びます。

1階がコンクリートや鉄骨の駐車場(ガレージ)、2階と3階が居住スペース…。

都市部でよく見られるこの「混構造住宅」。実は、断熱リフォームにおいて最も複雑で、多くの業者が「対応できません」と匙を投げる、最難関の一つです。

しかし、ご安心ください。この章では、私たちが実際に手がけた、混構造住宅の断熱改修事例を基に、その特有の課題と、それを乗り越えるためのプロフェッショナルな思考法と技術のすべてを、余すところなく解説します。

混構造住宅の「寒い・暑い」の原因は、木造住宅とも、純粋な鉄骨住宅とも異なる、独自の弱点にあります。

-

弱点①:「床下」ならぬ「階下」からの強烈な底冷え

一般的な木造住宅の床下は、地面からの影響を受けますが、1階が駐車場や店舗になっている混構造住宅の場合、2階の床は、暖房のない巨大な「外部空間」の天井に他なりません。特に1階が鉄骨造の場合、2階の床を支える鉄骨の梁が、階下の冷気を強力に吸い上げ、2階の居住空間に伝える巨大な熱橋(ヒートブリッジ)と化します。これが、冬場に床が氷のように冷たくなる、最大の原因です。

-

弱点②:「木」と「鉄/コンクリート」の複雑な接合部

材質が異なれば、熱の伝わり方も、湿気の通り方も、経年での伸縮率も全く異なります。「木」と「鉄/コンクリート」という、性質の全く違う素材が接合される部分は、断熱・気密の連続性を確保するのが非常に難しく、熱損失や結露の大きなリスクポイントとなります。

1階車庫鉄骨+木造の混構造

地下RC+木造の混構造

この難攻不落の混構造住宅を、私たちはどのように攻略したのか。その思考プロセスと具体的な技術を、ステップ・バイ・ステップで見ていきましょう。混構造はただでさえ難しい断熱リフォームになるのですが、実際の現場では、それだけではない様々課題に直面します。我々は500棟以上のスケルトンリノベーションの知見がありますが、どれとして同じパターンはありません。結果として使用する断熱材は同じでもプロセスが全く異なるのです。断熱リフォームの現場では、このように引き出しの多さ(場数)がものを言います。

A. プロジェクトの概要と「三重苦」というべき課題

A様邸は、以下の極めて厳しい制約を抱えていました。

-

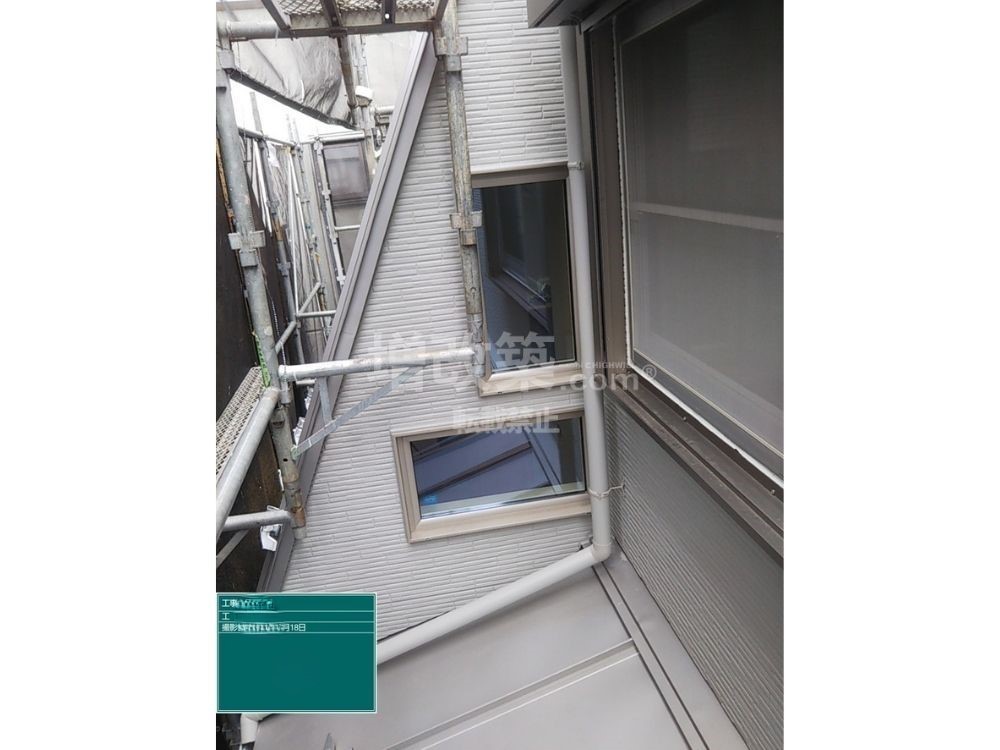

【ロケーションの制約】隣家との距離が近い「狭小地」

隣家との距離が非常に近く、建物の外側に十分な作業スペースを確保できませんでした。

-

【建物の制約】「軒の出が少ない」デザイン

軒がほとんどないデザインのため、安易に外壁を厚くすると、雨仕舞(防水処理)が非常に難しくなり、雨漏りのリスクが極めて高まる状態でした。

-

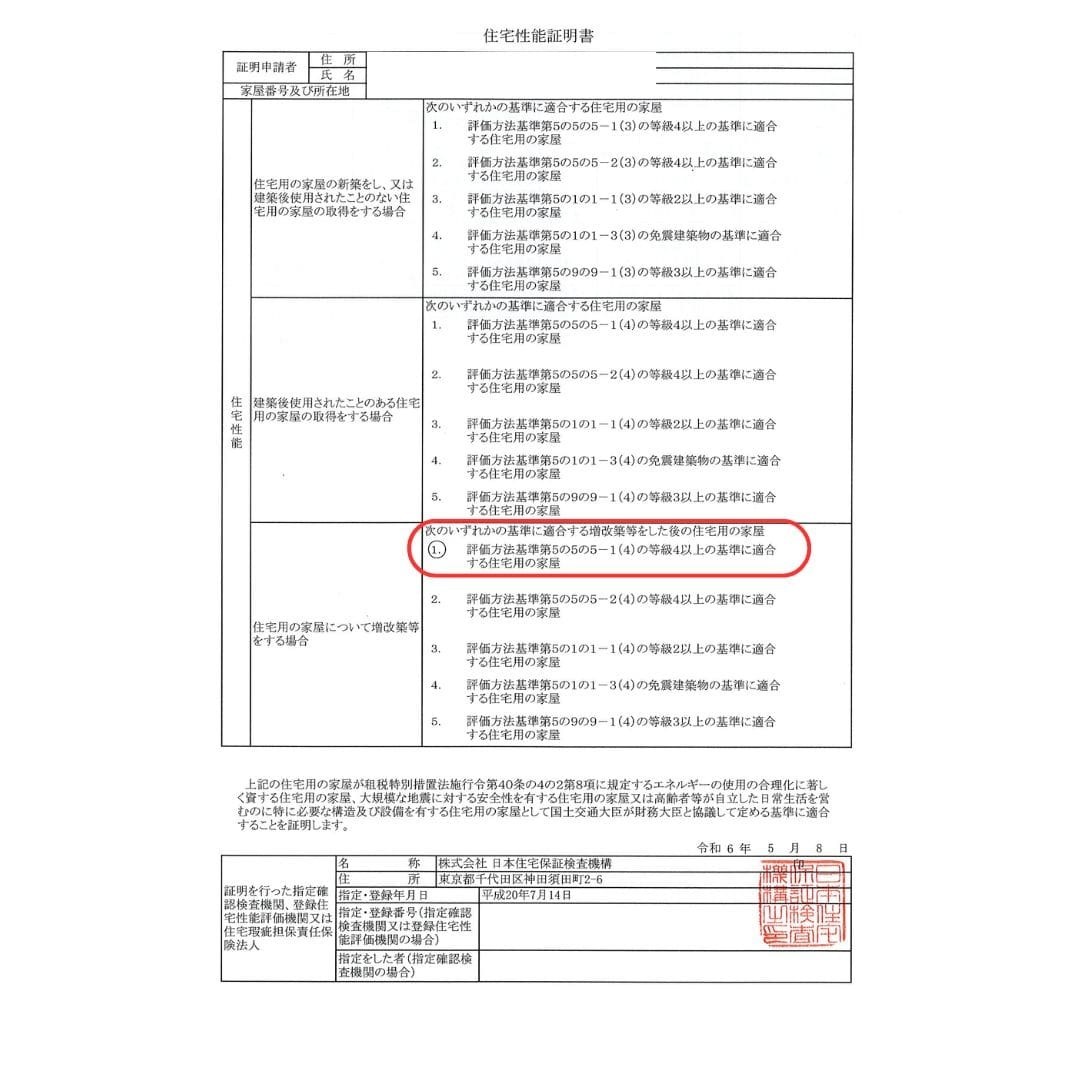

【制度上の制約】「住宅性能証明書」の取得が必須

贈与税の非課税措置を受けるため、第三者機関の厳格な審査をクリアし、「住宅性能証明書」を取得する必要がありました。これは、単に「暖かくなった」という体感ではなく、外皮計算によって、断熱性能を客観的な数値で証明しなければならないことを意味します。

B. プロの思考プロセスと「最適解」の導出

この「三重苦」に対し、プロはどのように最適解を導き出したのか。

-

なぜ「外断熱」を選ばなかったのか?

隣家との距離が近く、軒も出ていないため、建物の外側に断熱材を張る「外断熱(ソトダンプラス等)」は、施工品質の確保と雨仕舞のリスクから、選択肢から外しました。

-

なぜ「内断熱」を選ばなかったのか?

A様邸は、すでに室内側のリフォームは完了しており、生活をしています。内装を壊すことは望まれていませんでした。

-

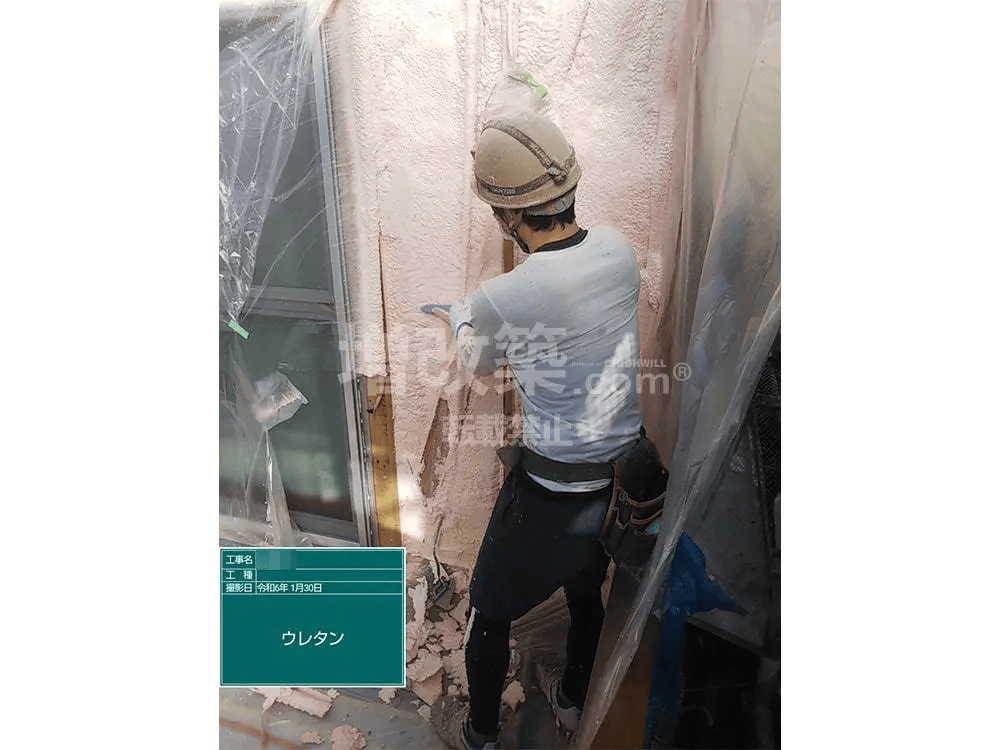

導き出された唯一の「最適解」:外壁解体+充填断熱

残された選択肢は、「既存の外壁材を一度すべて剥がして解体し、壁の内部空間に高性能な断熱材を充填し、再び外壁を新しく作り直す」という、最も高度な外科手術的アプローチでした。 これにより、建物の外形を変えることなく、室内にも影響を与えず、かつ、断熱性能を最大限に高めることが可能となります。

C. 部位別・攻略法 ― 混構造を制するプロの技術

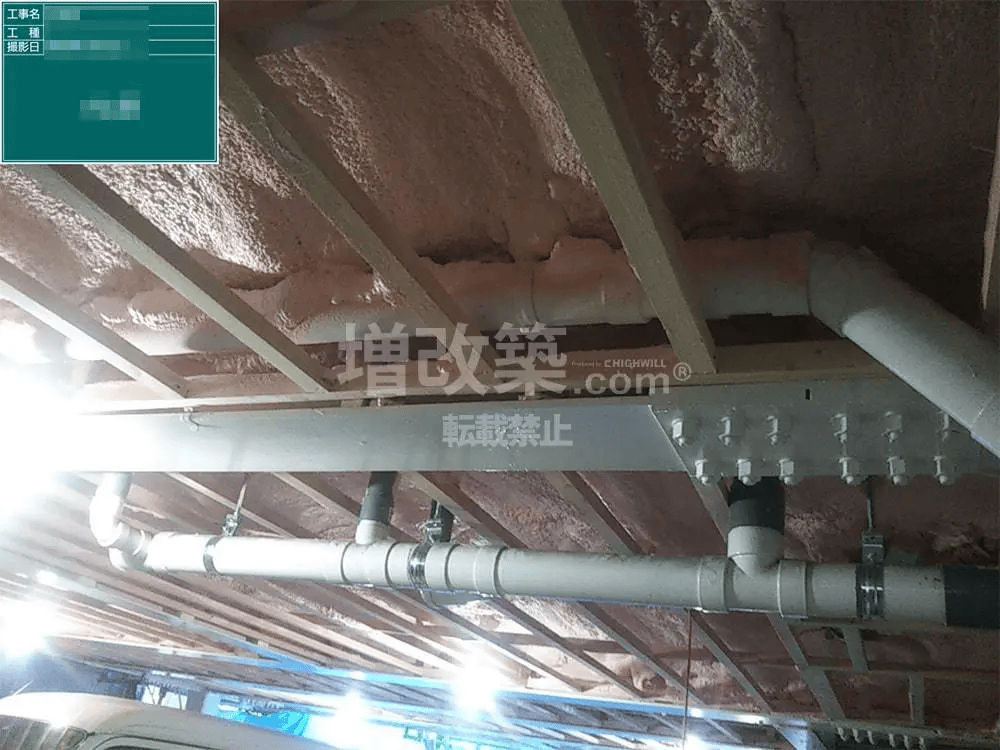

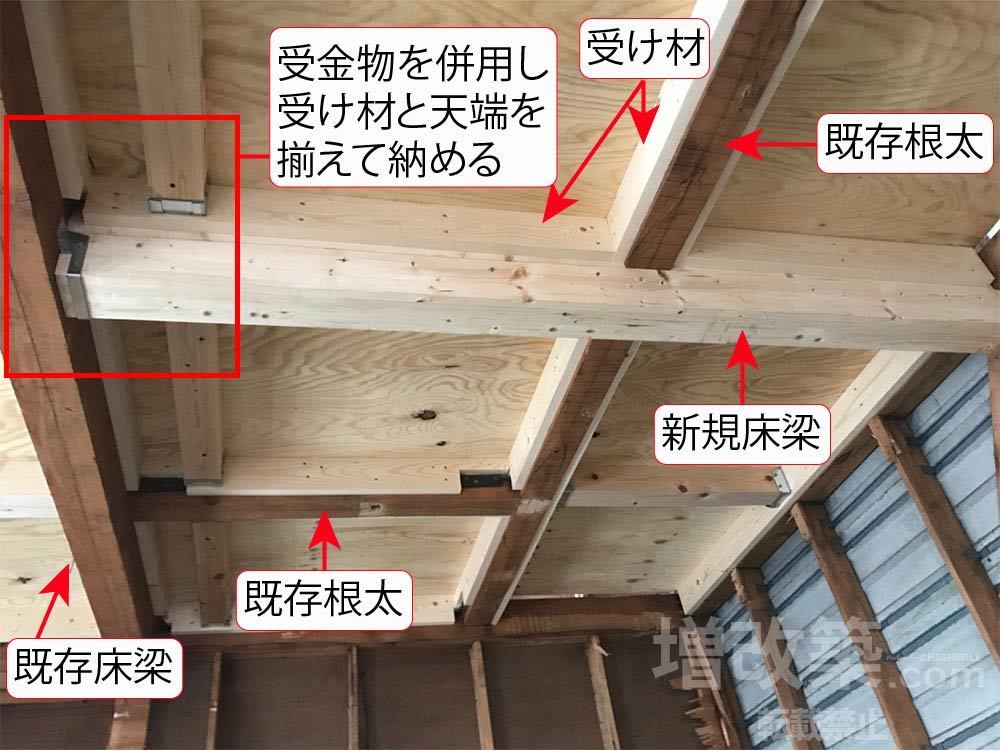

【最重要】1階天井(2階床)の断熱:階下の冷気を断つ

このリフォームの最重要ポイントです。1階駐車場の天井、すなわち2階リビングの床下に対し、厚さ90mmの「硬質30倍発泡ウレタン」を隙間なく吹き付けました。

なぜ、この方法が最適だったのか。それは、現場発泡ウレタンが、複雑な形状の鉄骨梁や配管の裏側にも自己接着しながら入り込み、「断熱」「気密」「熱橋の被覆」という3つの役割を、一度の施工で完璧に果たせる唯一の素材だからです。

外壁の断熱:性能を最大限に引き出す

解体した外周壁の、2階・3階の木造部分には、厚さ105mmの「硬質30倍発泡ウレタン」を充填。限られた壁厚の中で、最高の断熱性能を引き出しました。

3階天井の断熱:熱と音を制する

最上階である3階の天井には、「セルロースファイバー」を300mmの厚みで充填。 高い断熱性能はもちろん、その優れた「吸音性」で雨音などを静かにし、「調湿性」で小屋裏の環境を安定させます。

窓とドアの断熱:適材適所のアプローチ

全ての窓を最高性能のものに交換するのではなく、予算と性能のバランスを考慮。主要な窓には「内窓」を設置して性能を向上させ、熱の出入りが激しい玄関ドアは高断熱タイプに交換。費用を抑えたい勝手口は「カバー工法」で、と、部位ごとに最適な手法を組み合わせました。

換気計画:ダクトレスという選択

既存住宅で大掛かりなダクト工事を避けるため、各部屋に独立して設置できる、ドイツ・スティーベル社製の「ダクトレス熱交換換気システム」を採用。外壁をすべて解体できる条件下であったため、各換気は外側から配線をしました。 これにより、内装を大きく壊すことなく、省エネと健康的な空気環境を両立させました。

●既存サッシの内窓設置と玄関ドアの交換

A様邸の断熱改修の最後の仕上げとして、既存のサッシには内窓を設置しました。内窓は既存の窓との間に空気層を作り、断熱効果を高めると同時に、結露防止にも非常に効果的です。この二重窓の設置によって、冬季の冷気の侵入が抑えられ、室内の暖房効率が大幅に向上しました。また、内窓の設置は防音性能の強化にも寄与し、外部からの騒音を軽減する効果が得られました。これにより、室内の静かな環境が保たれ、より快適な居住空間が実現しました。

さらに、玄関ドアも断熱性能の高いタイプに交換しました。玄関は住宅全体で外気の影響を最も受けやすい部分であり、断熱性能が低いと住宅全体の快適性に悪影響を与えます。新たに導入した玄関ドアは、断熱材を内蔵した高性能タイプで、冷気の侵入を大幅に防ぐことができます。このドア交換により、K様邸の省エネ効果が向上し、暖房や冷房の効率が高まるため、年間を通じて快適な室内環境が保たれます。

▲玄関ドアには高断熱タイプを設置

▲サッシには内窓を設置

●勝手口ドアのカバー工法による交換

ベランダへの勝手口ドアは、カバー工法による断熱ドアの交換を行いました。カバー工法を採用したのは、内部解体費用を抑えるためであり、既存のドア枠を残したまま新しいドアを取り付けることで、短期間かつ低コストで施工が可能となりました。この方法により、建物の外観を損なうことなく断熱性能を向上させることができ、居住空間の快適性がさらに高められました。カバー工法のメリットは、解体作業を最小限に抑えられる点で、周囲への影響を少なくしながら効率的に工事を進めることが可能です。

▲カバー工法で外壁を壊さずに新しい勝手口に交換

▲施工後勝手口(ベランダ側より撮影)

●玄関ドア面の解体とFIX窓の断熱タイプへの変更

玄関ドア面については、既存のFIX窓との絡みがあるため、解体を行い新しいサッシと断熱ドアへの交換を行いました。既存のFIX窓は断熱タイプへ変更し、外部からの熱の出入りを抑え、室内の温度を安定させる効果を持たせました。断熱FIX窓は、透明度を保ちながらも高い断熱性能を発揮するため、見た目の美しさと断熱効果を両立させることができます。これにより、日中の自然光を室内に取り入れつつも、断熱性能を損なうことがなくなり、K様邸の玄関周りがより快適な環境となりました。

▲施工前のFIX窓(室内側から)

▲施工後は2本の断熱サッシへ交換

●既存サッシの内窓設置と勝手口ドアの交換、玄関面の解体によるサッシ入替

既存の引違いサッシについては、基本的に内窓を設置し、断熱効果と結露防止を図りました。また、勝手口ドアについては、前述の通りカバー工法による交換を行い、玄関面のみは解体によるサッシ入替を行いました。これにより、外気の影響を受けやすい玄関周りを一新し、断熱性能が飛躍的に向上しました。各部位ごとに適切な断熱改修を行うことで、住宅全体の断熱性能をバランス良く向上させ、K様のご要望に応えることができました。

●キッチン部のサッシ撤去と断熱壁の導入

特にキッチン部分では、断熱性能の計算上、サッシを撤去し壁とする設計が採用されました。サッシを無くし、外壁工事の際に断熱材で埋めることで、外気との熱交換を最小限に抑え、室内の温度を安定させることができました。これにより、冬季の冷気や夏季の熱気がキッチン内に入り込むことを防ぎ、調理中の快適性が向上しました。断熱壁の設置は、視覚的にも空間を整え、すっきりとしたデザインを保ちながら、高い断熱性能を発揮します。

▲施工前のキッチン窓

▲施工後は窓を撤去し断熱壁に

以上の改修によって、A様邸のサッシやドアの断熱性能が全体的に大幅に向上し、エネルギー効率の高い住宅となりました。これにより、冷暖房効率が向上し、快適な住環境が実現するとともに、年間を通しての光熱費の削減も期待できます。A様のご要望に沿った改修を行い、高い満足度を得られる結果となりました。

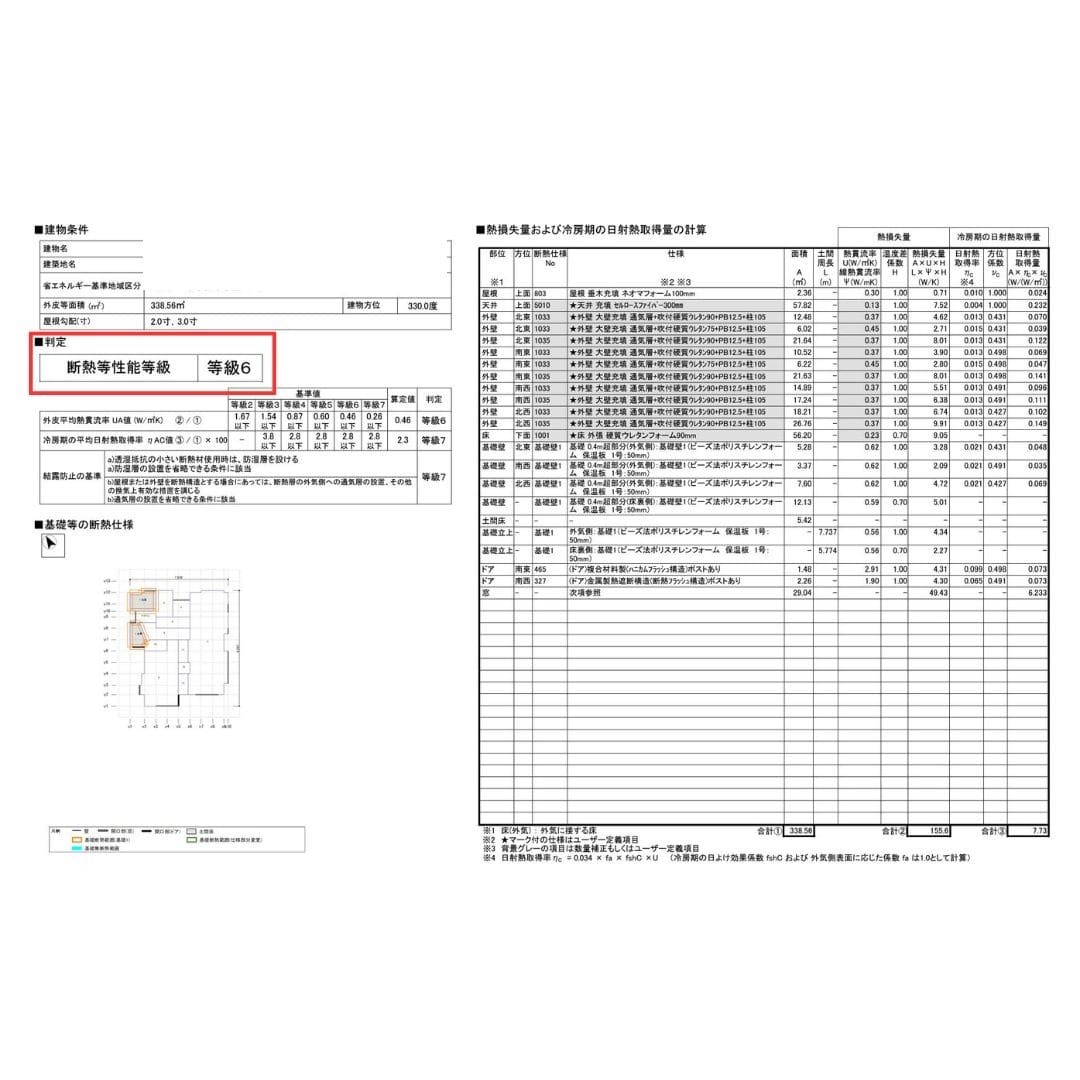

このリフォームには、もう一つの戦いがありました。それが、第三者機関から「住宅性能証明書」を取得するための、超高精度な「外皮計算」です。

1階の鉄骨、2階・3階の木部、硬質発泡ウレタン、セルロースファイバー、高性能な窓ガラス…。性質の異なる全ての部材の熱性能値を正確に算出し、それらを統合して、建物全体のUA値が国の基準をクリアしていることを、数値で証明しなければなりません。

特に鉄骨部分の熱損失計算は複雑を極め、何度も計算とシミュレーションを繰り返し、断熱材の厚みや配置をミクロ単位で調整していきました。これは、単なる施工技術だけでなく、高度な設計能力と、性能評価制度への深い知識があって初めて成し遂げられる仕事です。

今回の事例は特殊事例ですが、該当する施主の方は、この事例の解体から完成までをダイジェストで解説したページもあるので、詳細はそちらを読んでいただければ、どのような工事で進んでいったのかの理解が深まるでしょう。

補助金活用

●A様邸の工事は2023年から2024年にかけて行ったため、国の補助金「子育てエコホーム支援事業」と「先進的窓リノベ2023事業」及び「先進的窓リノベ2024事業」を活用しました。省エネにつながるエコ住宅設備や、断熱性能の高い断熱材・ドア・窓の設置などに対して交付される補助金です。

また、東京都補助金「(令和5年度) 既存住宅における省エネ改修促進事業(高断熱窓・ドア・断熱材)」にも申請することで断熱窓・ドア・断熱材について更なる補助を受けることができました。

A様邸の補助金交付額:国の補助金110万円、東京都の補助金は申請中

A様邸の補助金対象工事

| エコ住宅設備の設置 | 給湯器(エコジョーズ)、高断熱浴槽、節水型トイレ、節湯水栓 |

| 断熱改修 | 外壁・天井・床の断熱材、断熱窓、断熱ドア ※内窓改修を2023年事業に、断熱材・ドア・窓交換を2024年事業に分けて申請 ※東京都補助金は工事完了後に一括申請 |

断熱性能評価

A様邸工事では、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」を利用しました。父母や祖父母などの直系尊属から、新築住宅の建設や既存住宅の購入、または増改築のために贈与された資金が一定の範囲で非課税となる制度です。この制度は、質の高い住宅の普及と居住水準の向上を目指しており、特にエネルギー効率や耐震性能など、住宅の性能が向上することを支援する目的で設けられています。特に、既存住宅や増改築においては、対象となる住宅の性能要件や手続きが重要です。こちらの非課税措置を利用するためには性能評価証明書が必要になります。A様の希望で住宅性能評価機関への申請も行いました。

住宅性能評価の基準は、国土交通大臣が定めた「日本住宅性能表示基準」に基づいており、登録住宅性能評価機関が住宅性能評価書に表示します。今回は、その中の「温熱環境・エネルギー消費」の分野に申請を行い、住宅性能評価機関の検査を経て「住宅性能証明書」を取得しました。

下が申請書類と検査を経て発行された住宅性能証明書です。

▲性能評価機関への申請書類 断熱等性能等級6の計算書を添付しています

▲性能評価機関発行の証明書。等級表示は4までなので、「4以上」の評価が証明されました

1階はRC(鉄筋コンクリート)や鉄骨のガレージ、2階は木造の居住スペース…。本章を読み進める中で、ご自身の住まいが抱える課題の根深さや構造の複雑さに、少し不安を感じられたかもしれません。

「巨大なヒートシンクとなる1階の床」「異種構造がぶつかり合う接合部の複雑な熱橋」――。

これらは確かに、断熱リフォームにおける最難関の課題です。

しかし、私たちプロは、これを「難攻不落の要塞」とは考えません。

それは、一つひとつ攻略すべき「的(まと)」が見えているからです。

結論として、どんなに複雑な混構造住宅であっても、必ずその家、そのご家族にとっての「最適解」は存在します。

その「最適解」とは、

-

RC造の床や壁には、その特性に合わせた内側からの徹底した断熱

-

2階の木造部分は、木造ならではの温かさを活かす断熱・気密・蓄熱の技術。

-

そして最も重要なのが、両者をつなぐ接合部に生まれる熱橋を、ミリ単位で特定し、断熱材で「縁を切る」緻密な施工。

これら複数の専門技術を、パズルのように正確に組み合わせ、一つの住宅として再構築する。それが混構造住宅における「最適解」の正体です。

混構造住宅の断熱リフォームは、もはや一般的なリフォームの知識だけでは太刀打ちできません。

木造とRC造、両方の構造を熟知し、複雑な熱計算と豊富な施工経験を持つ、ごく一握りの専門家でなければ「最適解」にはたどり着けないのです。

あなたの住まいは、決して「寒いのが当たり前」ではありません。本章でその攻略法を知った今、あなたは最高の快適性を手に入れるための、確かな知識という武器を手にしました。この知識を羅針盤に、次章、

断熱リフォーム 完全ガイド【計画・実行編①】「断熱材」パーフェクト比較ガイド

の章で進んでいきましょう。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級6」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)