戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP >2025年法改正後の既存不適格のリフォーム

更新日:2026/02/11

2025年法改正後の既存不適格リフォーム【徹底解説】

- 既存不適格建築物とは?

- 既存不適格建築物のリフォーム

- 既存不適格建築物(違法増築のケース)

- 2025年法改正後の既存不適格建築物の扱い

- 既存不適格建築物のリノベーション

- 既存不適格建築物のリフォームでの住宅ローン

- 既存不適格建築物の法的リスク

- 用途変更 既存不適格建築物

- 既存不適格建築物と確認申請

既存不適格建築物とは

ここでは、既存不適格建築物の基本的な意味と背景、そして現行の建築基準法との関係性について解説します。築年数が経過した木造住宅にお住まいの方や、これからリノベーションを検討している方は、「自分の家が既存不適格に該当するのではないか?」と不安に思われるケースもあることでしょう。この章を読むことで、既存不適格建築物の定義や扱われ方、そしてそれが実際のリフォーム計画にどのような影響を与えうるのかを大まかに把握できます。

既存不適格建築物の基本的な背景

「既存不適格建築物」という言葉を耳にしたとき、多くの方は「違法な増改築をした建物では?」とか「法律に反して建てられた危険な家なのでは?」といったイメージを抱くかもしれません。しかし実際のところ、既存不適格建築物は“建てられた当時は適法だった”ものの、“その後の法改正や基準変更によって、現在の基準を満たさなくなっている”状態を指します。では、なぜこうした建物が生まれるのでしょうか。また、木造住宅のリノベーションを検討する際に、この既存不適格がどのように影響するのでしょうか。ここでは、その背景や一般的なパターン、歴史的な視点から解説していきます。

法改正や都市計画の変化がもたらす“既存不適格”

明治以降、日本の建築や都市計画を取り巻く法律は幾度も改正を繰り返してきました。大正時代には市街地建築物法、戦後には建築基準法が整備され、耐震基準や防火規定も時代に応じて強化されてきました。特に、昭和56年(1981年)に大きく見直された耐震基準や、その後の平成時代における省エネ基準の導入、さらには近年の耐震補強促進など、幾度となく法律や基準が変化しています。

こうした改正が行われるたびに「現在の基準では認められない建物」が生まれる可能性が出てきます。例えば、1960年代に建てられた木造住宅は当時の耐震基準を満たしていて合法的に建てられたとしても、現行の耐震基準から見ると構造的な安全性が不十分とみなされるケースがあります。これが、典型的な“既存不適格”です。建築基準法上は「建設当時は適法だった」ので違法建築ではありませんが、今の基準から見ると満たしていない部分があるため“既存不適格”として扱われるわけです。

既存不適格=違法ではない

ここで押さえていただきたいのは、既存不適格建築物は「違法な建物」ではないという点です。建物が竣工した時点では法に適合していたにもかかわらず、後になって基準が引き上げられたり、防火地域の範囲が拡大したり、あるいは道路斜線制限や用途地域の変更などが行われたりして、結果として「今のルールを満たさない」状態になっているだけです。

とはいえ、構造的な安全性や防火性能など、現行ルールとのズレを放置するのは建物の寿命や居住者の安全に影響する可能性があります。例えば、旧耐震基準で建てられた住宅は大きな地震の揺れに対して脆弱なケースが多いことが、これまでの震災の記録から明らかになっています。そのため、既存不適格であるか否かをリノベーションの初期段階で把握することは非常に重要です。特に木造リフォームを数多く手掛けてきた私どもでは、この点をまずしっかりと確認することで、後々の設計変更やコスト増を防ぎ、お客様が安心して住み続けられるプランを提案するよう心がけています。

2025年法改正に向けて高まる関心

2025年の法改正では、いわゆる4号特例が縮小されるほか、耐震や省エネに関する要件が一段と見直される見込みです。これに伴い、“もともと既存不適格に当たる建物”のリフォームを行う際、より厳格な審査や確認申請が求められる可能性があります。

たとえば、これまでなら大規模修繕に該当しないとされていた工事内容が、2025年以降は「安全性確保のため確認が必要」と扱われるようになったり、自治体独自の条例などで補助金を受けるために現行基準をクリアする改修が必須とされたりするシナリオも考えられます。今のうちに「自分の家が既存不適格なのか」「どの程度現行基準との乖離があるのか」を把握し、改修計画を立てておくことが得策といえるでしょう。

既存不適格建築物を知る重要性と確認のポイント

ここでは、なぜリノベーションを考えるうえで既存不適格の有無を早期に把握することが重要なのか、その理由を詳しく掘り下げます。さらに、実際の現場ではどのような手順で「既存不適格かどうか」を調査・確認していくのか、具体的なポイントを示します。築年数の経過した木造戸建てを性能向上リノベーションする際、最初に行うべきことが「図面や法的手続きの履歴確認」や「現地調査」にあるのはなぜか――ここを理解しておくことで、読者の皆さまが今後リフォーム計画を進める際に役立つはずです。

早期把握がリノベーション成功のカギ

「建物が既存不適格かもしれない」と分かったとき、どう対応すればいいのでしょうか。多くの場合、既存不適格だからといって即座に住めなくなるわけではありません。一方で、リノベーションに踏み切る前にその事実を知っているか否かで、計画の進め方や必要となる費用、そして工期が大きく左右されることがあります。

例えば、外壁を張り替えて断熱性能を上げようとしたら、耐力壁の基準や防火規制が現行法に適合しておらず、全面的な補強工事が必要となるケースがあります。また、増築や減築を伴うリフォームを計画する場合、既存不適格部分があると、その部分を含めて“新築同等の基準”で見直すよう求められる可能性もあります。こうした事態に着手後に気づくと、追加費用や設計変更が大幅に増えるだけでなく、せっかくのリノベーション計画に遅れや混乱をきたしてしまいます。

だからこそ、最初の段階で「既存不適格であるかどうか」を調べることが重要です。私自身、これまで500棟を超える木造リノベーションに携わってきましたが、既存不適格を知らずに解体工事を始めてから問題が発覚し、“もう少し早く分かっていれば対処策も違ったのに…”という事例をいくつも見てきました。そうならないためにも、法的な履歴や建築確認の状況をリサーチし、必要に応じて専門家の意見を仰ぐのが賢明です。

具体的な確認方法

では、実際にどうやって既存不適格か否かを確認するのでしょうか。以下に代表的なステップを示します。

-

建築確認申請書や完了検査済証の有無をチェック

建物を建築した当時の確認申請書や検査済証が残っていれば、それが“建設当時は適法だった”証拠となります。そこから現在の法令と照合することで、どの点が不適格に当たるのかを整理できます。 -

図面と現地実測の突合

古い建物では、当初の設計図と実際の施工が食い違っていることが珍しくありません。増築・改築を繰り返すうちに構造に変更が加えられていたり、隣地境界や道路斜線制限に抵触するような形状になっている可能性もあります。図面と実測を丁寧に突き合わせることで、不整合を洗い出します。 -

自治体の法規制・都市計画の履歴を調べる

建物が建った後に用途地域の変更や防火地域の拡大があったかどうか、道路幅員の指定が変わったかなどを自治体の窓口や資料で確認します。これによって、現在の基準に照らすと不適格となる部分を把握できます。 -

専門家による耐震・防火診断

特に木造住宅の場合、耐震診断を行うことで現行耐震基準との差が明らかになります。省エネ診断や劣化調査などを合わせて行えば、防火性能や断熱性能が現行規準より下回っている箇所も見極めやすくなります。

上記の作業は時間とコストがかかるかもしれませんが、事前調査を怠るとリノベーション中に想定外の問題が浮上して“慌てて対処せざるを得ない”状況に陥りやすくなります。安心して工事を進めるためにも、あらかじめ専門家のサポートを受けつつ丁寧に調べることが大切です。

違法増築との区別

なお、既存不適格と「違法増築」はまったくの別物です。違法増築とは、当初の建築確認と異なる使い方や規模で増改築を行い、現在も違法状態が継続している建物を指します。一方、既存不適格はあくまで“昔は合法だったが今の基準を満たさない”状態であって、法的に即アウトではありません。

ただし、既存不適格の建物に違法増築部分が付随している場合もあり、さらに複雑な問題へと発展することがあります。その場合は違法部分の除却や是正措置を行わなければ、リノベーション全体が進めにくくなる場合もあります。今後の章で、違法増築パターンについても触れますので、合わせてご確認いただければと思います。

2025年法改正と事前準備のすすめ

2025年法改正によって、確認申請や構造安全性に関する運用が厳しくなることが予想されます。特に既存不適格建築物のリノベーションは、専門家の見立て次第で「大規模修繕や模様替え」とみなされる工事が増え、確認申請や追加補強が避けられなくなる可能性もあるでしょう。

しかし、早めに現状を把握し、適切な計画を立てれば、補助金や助成制度を活用しながら安全・快適な住まいに生まれ変わらせることも十分に可能です。私どもハイウィル株式会社としても、既存不適格建築物の改修を数多く手掛ける中で「調べれば調べるほど事前対策がやりやすい」という実感を得ています。読者の皆さまも、リフォームを計画する際にはぜひ“既存不適格かどうか”を早めに確認し、長期的な視野でライフプランと照らし合わせた最良の選択をしていただきたいと思います。

既存不適格建築物をリフォームする際の基本的な考え方

まずは「既存不適格建築物をリフォームする」とはどういう状況で、なぜ大切なことなのかを解説します。従来であれば、築古住宅であっても「少しずつ補修すれば住み続けられる」と楽観視していた方も少なくありません。しかし実際には、主要構造部の過半を超える改修は「大規模修繕」と見なされ、確認申請や法適合調査が求められる場合があります。特に、4号特例の縮小などにより小規模住宅でも厳しくチェックされる見通しの2025年以降は、リフォーム計画を早めに準備しておくことが、トラブル回避の大きなカギとなります。

なぜリフォームで既存不適格が問題になるのか

-

法規制の変遷

建物が建てられた当時には適法だったとしても、法改正で耐震基準や防火基準が厳しくなり、今の基準では不足がある状態を“既存不適格”と呼びます。この家をリフォームしようとすると、新築並みの審査が必要になるケースもあるため、追加コストや申請手続きが増える可能性が高いのです。 -

大規模修繕の判断基準

新築ほどではないにしても、「主要構造部(柱・梁・耐力壁など)の過半を交換・補強するリフォーム」は大規模修繕扱いとなり、建築基準法上の確認申請が求められます。既存不適格部分を補正するために耐震補強などを行う場合、多くの部位に手を入れる必要があり、自然と修繕範囲が“過半以上”になりがちです。 -

2025年以降の法改正で手続き厳格化

従来なら4号特例(小規模建物に対する簡略化措置)で確認申請不要と見なされていたリフォームでも、改正に伴いより厳しくチェックされる見通しがあります。書類が足りない、建築履歴が曖昧、といった既存不適格あるあるが重なると難易度は一気に上がります。

事前調査と計画が重要な理由

- 書類有無の確認

検査済証や確認済証があるかどうかが最大の分岐点。ない場合は台帳や登記情報を探し、いずれも見つからなければ構造計算や解体調査からスタートする必要があります。そのぶん費用も手間も増加しがちです。 - 費用対効果の把握

大規模な補強を行うには相応のコストがかかります。解体や補修にどれだけ投資しても、新築と同じ水準の費用になるなら建て替えの選択肢が浮上するかもしれません。リフォームか建て替えかを判断するうえで、正確な調査とシミュレーションが欠かせません。 - 補助金や優遇制度

耐震や省エネのリフォームでは自治体の補助金や減税などを受けられる可能性がありますが、違法増築や書類不備のままでは対象外となることが多いです。既存不適格を解消しながらリフォームすることで、経済的メリットを引き出せる場合もあります。

書類がない物件をリフォームする際の難易度

検査済証・確認済証・台帳・登記簿の優先確認ステップ

-

検査済証はあるか

もし検査済証があれば、当時の建築計画が完了検査を経て適法に建てられた証です。増改築がなければリフォーム時も比較的手続きがスムーズです。 -

検査済証がない場合

- A:確認済証があるか

当時の建築確認自体は取っていたが、完了検査を受けていない可能性。増改築があると、その差を埋める追加手続きや調整が必要です。 - B:確認済証もないが特定行政庁の台帳で建築履歴が確認できるか

これにより“当初の計画”はある程度把握できるが、書類不備のまま。解体調査や現況との整合チェックが不可欠。 - C:法務局の登記情報で確認できるか

最後の頼みの綱。増改築が未登記だとさらに難易度が上がる。 - ◎A,B,Cすべて確認できない

新築同様に構造計算や解体調査で現行基準適合を証明しなければならず、手間もコストも格段に増す。

- A:確認済証があるか

難易度が上がる理由と具体的な影響

-

設計・監理コストの上昇

書類があるほど設計者は既存の情報をベースにリフォーム計画を組めます。しかし書類がないと、構造体がどうなっているかを完全に把握するには部分解体・詳細調査が必須。追加で図面を起こし、構造計算を新たに行うとなれば設計費も高額になります。 -

施工期間・費用の膨張

解体してみたら想定以上に腐食していた、シロアリ被害が想像以上だった、という“おみくじ”要素が増大します。また、行政とのやり取りや確認検査機関の審査でも質疑応答が多発しがちで、工期が伸びやすいです。 -

積算の困難さ

現況図面がない、増築履歴不明、台帳や登記簿にも手掛かりなし——そんな状況だと初期段階の見積もりは大ざっぱにならざるを得ず、後から追加工事がどんどん発生するリスクが高くなります。施主が想定を超える費用負担に驚くケースも少なくありません。

2025年以降さらに厳しくなる?

- 4号特例縮小による大規模修繕の拡大

小規模住宅でも構造補強に手を入れるリフォームがほぼ全部「大規模修繕扱い」になる可能性があり、書類がない既存不適格の家ほど確認申請の手間が増えます。 - 専門家の争奪戦

施主と設計事務所・施工業者をつなぐ建築士や建築アドバイザーが忙しくなり、依頼タイミングが遅れるとスケジュールを確保できないリスクも。特に法改正直後は相談が集中する恐れがあります。

耐震・断熱改修で価値を高めるためのリフォーム戦略

耐震改修と既存不適格の解消

- 旧耐震基準とのギャップ

昭和56年以前に建てられた木造住宅は、現行基準に対して耐力壁や柱・梁などの配筋が不十分な例が多いです。既存不適格部分をリフォームで補強するには、筋交いや耐力壁の追加、金物補強などが不可欠となります。 - 構造計算書の作成と確認申請

過半超えの大規模修繕にあたる場合は確認申請を要し、その際に「耐震性能向上」まで盛り込めば法適合調査で得られたデータを生かしつつ、安全度の高い家に生まれ変わらせるチャンスにもなります。 - 費用対効果の視点

部分的に補強をするだけだと、耐震性能が局所的にしか向上せず、期待する安全性が得られない場合も。大幅に筋交いや合板を入れるのであれば、コストはかさむ一方、「現行基準に近い安全性」を確保できるメリットは大きいです。

断熱性能アップで快適性と省エネ性を確保

- 既存不適格のままでは省エネ改修補助が受けられない?

自治体の断熱改修補助や、省エネリフォーム減税などを利用するには、建物自体が適法状態になっていることを条件とする場合が多いです。既存不適格を解消しながら外壁を剥がして断熱材を入れ替えるなどのリフォームを計画すれば、補助金を受けられる可能性が広がります。 - 間取り変更との連動

せっかく壁を開けるなら、水回りや動線を改善して利便性を高めるのもリノベーションの利点です。ただし、構造的に重要な壁を撤去するなら耐震強度を保つ別の手段を用意しなければなりません。 - 夏涼しく冬暖かい家へ

断熱改修を行えば、冷暖房費の削減や結露リスクの低減など、暮らしの質が大きく向上します。既存不適格をきっかけに“どうせやるならトータルで性能を引き上げる”という発想が、長期的にはコストパフォーマンスの高い選択となるでしょう。

リフォームの手順とスケジュール:失敗を防ぐアクションプラン

施主が行うべき事前準備

- 書類の捜索と役所での照会

家にあるはずの検査済証や確認済証をまず探し、それでも見当たらなければ市町村の建築台帳や法務局の登記簿をチェックしに行きましょう。情報が多いほどリフォーム計画がスムーズになり、後からの追加費用を減らせます。 - 耐震診断・劣化調査の依頼

専門家(建築士や耐震診断士)に現地調査をしてもらい、主要構造部の状態を把握します。これにより、リフォームの範囲や費用の大まかな見通しが立ちます。 - 予算とスケジュールの概算設定

リフォーム費用とは別に、法適合化調査や申請手続き、さらに予測不能な追加工事分も見込む必要があります。仮住まいが必要かどうかも早めに検討しましょう。

設計事務所・施工会社との連携

- 見積もりと契約

設計事務所や施工会社に現地調査・ヒアリングを行い、複数プラン・見積もりを比較します。安易に低価格だけを選ぶと、書類対応や補強の質で問題が起きる恐れがあります。 - 設計図書の作成と確認申請

大規模修繕に該当すれば建築確認申請を行い、当局や指定確認検査機関とやり取りして内容をすり合わせます。書類不備や質疑応答で時間がかかる場合があるので、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。 - 施工開始・中間検査・完了検査

工事が始まったら、解体時に追加の腐朽や構造不備が見つかることも想定しておきます。適宜、中間検査・完了検査を受けて合格すれば、補助金や減税の適用を受ける道が開けます。

2025年以降は“早め早め”の行動が鍵

- 法改正後は問い合わせ増が予想される

4号特例の縮小や確認申請の厳格化により、リフォーム市場が混乱する可能性があります。業者や行政窓口が繁忙期に入る前に動き出すことで、時間的・金銭的リスクを抑えられます。 - 書類不足のまま着工は危険

違法増築や書類欠如のまま工事を始めると、後で確認申請が必要だったと判明し、工事を一旦ストップしたり計画を大幅に変更せざるを得ない事態に陥るかもしれません。必ず専門家に相談して手続きを把握しておきましょう。 - 補助金・優遇制度の積極活用

耐震や断熱、バリアフリー化など、性能向上リフォームには自治体や国の補助金が設定されることが多いです。既存不適格を解消しつつ申請要件を満たすように計画すれば、実質的な負担を軽減してハイレベルな改修が可能になります。

違法増築とは何か?

まずは「違法増築」が具体的にどういう状況を指すのか、そして既存不適格建築物とどのように関係してくるのかを整理します。違法増築は、当初の建築確認や検査済証といった正式な手続きを行わないまま増築が進められた状態を指し、その背景には住まい手のライフスタイル変化や施工者の知識不足など、さまざまな事情が存在します。本セクションでは、違法増築を放置するリスクと、木造戸建てリフォームにおいてそれがどう影響してくるのかを明確にしてみましょう。

違法増築の典型例と潜むリスク

違法増築とは、増築部分が建築基準法や都市計画法などの法令を満たしておらず、また行政庁への届け出も行われていない状態を指します。たとえば以下のような例が典型的です。

-

ベランダやサンルームの部屋化

洗濯物を干すだけのベランダを壁や窓で囲んで居室化したり、軽量なサンルームを取り付けて収納スペースとして活用する場合です。事前に確認申請を経ていないと、法的には床面積を増やす行為とみなされ、違法状態に陥るケースがあります。 -

母屋と倉庫をつなげて居室化

敷地内の離れや倉庫を母屋とつなげ、一体の住宅として使い始めるケースです。これも用途や構造が大きく変わる行為であり、増築面積や防火規定・耐震規定を満たさないまま施工されていると、結果的に違法増築状態となります。 -

屋根裏や地下室の居住化

当初は物置や空間のみを想定していた屋根裏や地下室を、いつの間にか部屋として使用しているケース。一定面積以上になると建築基準法上の「階」にカウントされる可能性があり、法律手続きが必要になります。

これらの行為は、単に手続きを怠っているだけでなく、構造安全性(耐震・耐久性)や防火・避難経路など多面的な問題をはらんでいます。特に木造住宅では、増築部分と既存部分の接合部が弱くなり、地震時に被害が集中する恐れがあります。さらに、建物全体のバランスが崩れると、思わぬ箇所に負荷がかかり、耐用年数が短くなるリスクもあるのです。

既存不適格との違いと複合化する問題

既存不適格建築物は、**“当時は適法だったが、後の法改正により現在は基準を満たさなくなった”ケースを指します。一方、違法増築は“そもそも建築確認を受けていないため、最初から法的にグレーかアウトな状態”**という点で大きく異なります。

実際の木造リフォーム現場では、建物全体としては「旧耐震基準で建てられたから既存不適格」の状態にある上で、部分的な増築部分が違法という“二重不適合”が存在することも珍しくありません。この場合、リフォームを通じて耐震性能を高めたり断熱改修を行おうとしても、違法状態のままでは確認申請や補助金活用などに大きな制約が生まれることになります。

-

法適合調査の複雑化

違法増築部分をどのように是正するか、あるいは撤去するかによって、最終的に確認申請の難易度が変わります。増築分を合法的に活かすためには補強工事や構造計算書の再作成が必要となる場合が多く、結果として費用や手間が大きくなる傾向があります。 -

補助金・ローンへの影響

違法状態を残したままでは、金融機関からの住宅ローン審査に通りにくい、自治体が設ける補助金制度の対象外になるなど、資金計画にも悪影響を及ぼします。

違法増築を放置するリスク

違法増築をそのまま放置していると、以下のような深刻なリスクが生じます。

-

安全性が担保できない

適切な補強や構造設計が行われていない増築部分は、地震や強風などの際に最初に被害が出やすい箇所となります。火災時にも壁や窓などの仕様が不明確なため、避難経路を確保できない恐れが高いです。 -

行政指導や罰則リスク

自治体の建築指導が強化されている昨今、違法増築が発覚すると是正命令や除却指導を受ける可能性があります。特に2025年以降は法改正による審査強化が予想され、リフォームの申請をきっかけに違法増築が明らかになる例も増えると考えられます。 -

資産価値が下がる

将来的に売却や相続を検討する際、違法増築があると金融機関からのローン融資が受けにくくなるなど、取引上の不利が生じやすくなります。

もし「自宅に増築部分があるけれど、法的にどうなっているか分からない……」という状況ならば、早めに実態を調べ、違法状態であればリフォーム計画の一環として是正を検討することが得策といえます。

違法増築のリフォーム方針と是正の実務

違法増築の実態調査と法適合調査

違法増築を正しくリフォームするには、まず増築部分がどのような状態で作られ、どの程度の規模なのかを調べる必要があります。木造住宅では、土台や柱・梁などの接合部、基礎の有無、耐力壁や構造金物が適切に設置されているか等、確認すべき項目が多岐にわたります。

-

図面や登記情報の収集

過去に建築確認を受けた履歴があるか、台帳で検索可能か、あるいは登記簿で把握できるかなどを調べます。もし何も情報がなければ、新築同様の構造計算や耐震診断を行い、設計士が図面を起こす必要が出てきます。 -

部分解体を伴う現地調査

実際に壁を一部解体して内側の骨組みを確認し、無許可で増築された部分がどのような材料や工法で施工されているかを見極めるのが大切です。- 特に基礎がなく、束石やブロック塀の上に載せただけといった危険な施工例もあり、安全面への懸念は深刻です。

-

法適合調査によるフローチャート

- ①検査済証があるか → ほぼありえないとしても、あれば比較的容易に追加補強で適合法に持っていきやすい。

- ②検査済証がなくても確認済証があるか → 元の建物は確認済証があるが、増築部分だけ無許可というケースは比較的多い。この場合、増築の合法化に向けた手続きが必要となる。

- ③台帳で確認できるか → 記録があれば一部安心材料になるが、増築部分が台帳に記載されていないなら結局は違法状態。

- ④いずれもなし → 新築同様の手続きで構造から見直す必要があるため、確認申請の難易度が飛躍的に高まる。

こうしたフローチャートを辿りながら、違法増築の程度を把握し、適法化に必要な補強や撤去の範囲を定めるのが基本方針です。

違法増築部分を撤去するか、合法化するか

実務では、以下の二つの選択肢を検討します。

-

撤去・縮小

増築面積が小規模で、構造安全性を確保するのが困難な場合、思い切って撤去してしまうのが得策なケースがあります。撤去によって建物全体のバランスを回復し、新たな増築計画とあわせて改めて確認申請を行えば、法的にクリーンな状態を得やすいです。ただし、居住空間が狭まる、生活導線が変わるなど施主の意図に沿わない点が出る場合もあるため、メリット・デメリットを検討のうえ決定することが重要です。 -

合法化に向けた補強・改修

増築部分の構造が比較的しっかりしており、防火規定や隣地境界距離などもクリアできそうな場合は、補強工事による合法化を目指します。具体的には、足りない耐力壁を追加する、基礎を新設または補強する、防火サッシや耐火部材を使って地域規制に合わせる、といった手間を惜しまないことで、増築部分を活かしつつ法適合化できる可能性があります。

どちらの方法を選ぶかは、最終的には費用対効果と住み手の要望、そして建物全体の安全性で判断します。大がかりな補強工事はコストが膨張しがちですが、撤去にも解体費やその後のプラン変更コストが伴うため、専門家と入念なシミュレーションを行うことが必要です。

違法増築是正と確認申請の流れ

違法増築を適法化するためには、最終的に大規模修繕・模様替え扱いとなる可能性が高く、下記のプロセスで確認申請を進めるのが一般的です。

-

設計事務所による計画立案

現地調査結果と施主の希望を踏まえ、増築部分を撤去するか補強するかを含めたリフォームプランを作成します。ここで耐震・断熱も一括で見直す場合、補助金制度の活用が可能かどうかも検討します。 -

法適合調査・構造計算

増築部分も含めて、現行の建築基準法で求められる耐震性能・防火性能を満たせるよう、必要な構造計算や設計書を用意します。台帳や登記情報を照合し、既存建物の履歴を再評価する工程が増えれば増えるほど、設計期間や費用がかさんでいく点には注意が必要です。 -

確認申請提出・審査

必要書類(平面図・立面図・構造計算書など)が整い次第、役所または指定確認検査機関に申請を行います。違法増築部分の是正方法を含め、適法化計画として認められるかどうかが審査対象となります。質疑応答や修正が繰り返され、合意に至れば確認済証が交付されるという流れです。 -

解体・補強工事・完了検査

承認後は実際の工事に着手し、増築部分の解体や補強、ほか耐震・断熱改修などを行います。工事が終われば完了検査を受け、合格すれば晴れて“増築部分を含めて適法”な状態で建物が仕上がるわけです。

このプロセスは想像以上に時間と費用が必要となりやすく、予算計画を怠ると後から資金ショートを起こすリスクも否定できません。だからこそ、早期から違法増築の可能性を調査し、段階的に対策を検討していくことが肝要です。

2025年法改正後の違法増築への備え

4号特例縮小と確認申請の増加

これまでは、小規模な木造住宅であれば確認申請不要なリフォームも多かったのが実情です。しかし、2025年以降は4号特例の適用範囲が狭まり、“規模の小さいリフォーム”でも構造に手を入れれば「大規模修繕や模様替え」とみなされ、確認申請を要する可能性が高まります。

違法増築が絡む場合は、そもそも建物全体の法的整合性が曖昧であるため、部分的な改修でも行政審査時に「増築部分が違法状態ではないか」とチェックされるリスクが大です。結果としてリフォームを大幅に見直さざるを得なくなり、着工が遅れたり予算超過に陥ったりするケースが増えるでしょう。

早期発見・早期対応のメリット

もし読者の方が「違法増築かもしれない箇所があるが、特に大きな不具合は起きていないから大丈夫では?」と感じているなら、今のうちに実態を確認しておくのが賢明です。法改正直前や直後に慌てて調査・補強を始めても、行政窓口や施工業者が混雑しておりスムーズに進められない場合が考えられます。早期に建物の状態を把握し、計画的に資金やスケジュールを確保することで、メリットは大きく分けて以下の三つあります。

- 工期・費用の予測が立てやすい

違法増築の撤去や合法化に伴う追加費用を見込みやすく、補助金やローン計画を組む余裕が生まれます。 - 耐震・断熱も一括で検討できる

既存不適格部分を一掃するタイミングで耐震・断熱改修を行えば、住まいの安全性と快適性が大幅に向上し、資産価値も高まります。 - 将来の売却・相続時に安心

違法増築を解消しておけば、金融機関のローン審査や買主の安心感が増し、スムーズな取引を行いやすくなります。

「既存不適格+違法増築」の複合問題を克服するポイント

違法増築というテーマだけでもリフォームのハードルは高いのに、同時に既存不適格(旧耐震基準や用途変更など)を抱えている建物は少なくありません。こうした“二重三重のハードル”を乗り越えて理想の住まいを実現するには、以下の点を意識しておくとよいでしょう。

- 信頼できる専門家と早期に連携

設計事務所や施工会社と協力し、法適合調査・現地解体調査・構造検討などを入念に行う必要があります。建築士や施工管理技士のスキルだけでなく、自治体との折衝経験も重要です。 - 明確な目的設定

ただ違法増築を解消するだけでなく、耐震・断熱の性能向上や家族構成に合わせた間取り改革など、リフォームの目的をしっかり共有することで、追加費用を無駄にせず最大の効果を得やすくなります。 - 補助金・優遇制度を調査

違法増築の状態のままでは補助金対象外となる場合が多いですが、適切に法適合化すれば耐震や省エネ分野の補助金を利用できる可能性があります。確認申請の段階で要件を満たせば、高額な改修費を一部カバーできるメリットが生まれるのです。

これまでは、延床面積が小規模な木造住宅(2階建て以下、一定の延床面積制限内など)については、建築確認や構造計算を大幅に簡略化できる「4号特例」が適用されるケースが多くありました。リフォームでも、主要構造部に大幅な変更がなければ、事実上確認申請は不要とされることもしばしばでした。法改正後は、この4号特例の適用範囲が狭まり、たとえば耐震補強や外壁・屋根の過半を交換するような大規模修繕が計画されると、申請が必要になります。結果的に、既存不適格を抱える建物ほど、法適合調査や追加補強の要件が厳しく問われることになるでしょう。現行でも、「主要構造部の過半を超える修繕」は大規模修繕とみなされ、確認申請が必要です。2025年以降は、その線引きがより厳密化されます。

既存不適格部分をリフォームの機会に是正しようとすると、主要構造部への大幅な介入が避けられません。それが“大規模修繕”と見なされれば、確認申請や構造計算が必要になり、旧耐震基準や防火・衛生設備の適合状況などを広範囲に見直すことが迫られます。

既存建物が現行の建築基準法や都市計画法、防火規定などに照らしてどの程度適合しているかを確認するのが法適合調査です。特に2025年以降、従来は曖昧に扱われていた小規模リフォームでも、構造に影響が及ぶなら法適合調査が求められるシーンが増えそうです。

調査項目

- 構造安全性(耐震診断、腐食やシロアリ被害の有無)

- 防火性能(外壁材や開口部の耐火仕様、延焼ライン)

- 検査済証や確認済証、台帳の有無など書類面

①検査済証があるか

約5%程度しか残っていないと言われる検査済証ですが、もし存在すれば比較的スムーズに法適合化が進められます。増改築がなければ、当時の適法性が証明されているからです。

②検査済証がない場合(A:確認済証はあるか)

検査済証こそないものの、確認済証があれば当時の建築計画が行政の審査を経ていたことが分かります。増改築分や現況が当初計画と大きく異なる場合は追加補正が必要となりますが、完全にゼロからのスタートよりはハードルが低いです。

②-1 B:確認済証もないが、特定行政庁の台帳で確認できるか

役所が保管している建築確認台帳に情報があれば、一部でも履歴を辿れる可能性があります。台帳に記録が全く残っていないと、さらに難易度が上がります。

②-2 C:法務局の登記簿で確認できるか

建物登記に増改築の記録があれば、それを手掛かりに現況調査を行い、当時の規模や用途を推定できます。しかし、登記すらしていない無届け増築だと法務局にも情報がなく、最終的に「一切書類がない」状態に陥ります。

◎A,B,Cすべてないなら…

新築同等に構造計算を作成し、現行基準との整合を図るしかありません。確認申請の難易度も施工費もぐんと上がるため、予算と工期の圧迫は避けられないといえます。

書類が整っている場合

検査済証や確認済証が揃っているほど、設計者は既存部分の法適合性を確認しやすく、大規模修繕の計画も立てやすくなります。施工者も解体後の“想定外”が少なく、結果的に工期やコストをコントロールしやすいです。

書類不備や無届け増築の場合

反対に、まったく書類がない建物や違法増築部分がある建物では、設計・施工の双方においてリスクが増大します。解体してみないと構造体の詳細が不明で、追加補強が必要となるシナリオが多発するため、積算(見積もり)を高めに設定しないと赤字になりかねません。施工レベルとしても、柱や梁の交換・基礎の新設など高度な技術と管理が求められ、工期が長くなる傾向です。

既存不適格でもリノベーションが可能なケース

- 構造体がまだしっかりしている

仮に昭和56年(旧耐震基準)以前の建物であっても、シロアリ被害や腐食が軽度で、主要構造部の性能が比較的保たれている場合は補強や断熱改修でカバーしやすいです。 - 書類が部分的に残っている

検査済証や確認済証までは無くとも、台帳で当時の建築確認が分かる程度の情報があれば、法適合化のハードルがやや低くなります。逆に全く履歴が確認できない場合には、あらためて構造計算や解体調査を行う必要があり、難易度が上がるのが実情です。

リノベーションで既存不適格を解消する具体的ステップ

既存不適格建築物をリノベーションによって“適法な状態”に近づける手順を、実務ベースで解説します。具体的には「法適合調査」「構造補強計画の立案」「確認申請の要否判断」「施工と検査」という流れを示しながら、施主の視点ではどこに気を配るべきか、どのように専門家とやり取りすればよいのかをみていきましょう。

法適合調査で重要なポイント

- 検査済証・確認済証・台帳・登記簿のチェック

前章までで何度か言及しているように、①検査済証があるか否か(約5%しかないとされる)、②検査済証がない場合に確認済証はあるか、③台帳で確認できるか、④登記簿にも情報がないか――の順に調べることで、確認申請の難易度が大きく変わります。 - 現地解体調査と構造診断

書類がない場合、壁や床の一部を解体して内部の骨組みを調べたり、耐震診断を行う必要があります。既存不適格の原因が、構造の不足か、耐火や避難経路の不備か、または増築部分の無許可かなどを切り分けられるのがこの段階です。

構造補強・リノベーション計画の立案

- 耐震性の確保

旧耐震基準で建てられた木造住宅は、耐力壁の配置や筋交い金物などが不十分な場合が多いです。リノベーションでは、間取り変更とあわせて耐震補強案を固めるケースが多いため、専門家による構造計算や耐震診断結果をもとに、どの壁を補強すべきか、梁や柱に追加補強を行うかを決定します。 - 断熱・防火性能向上

外壁や屋根の改修が過半におよぶと「大規模修繕・模様替え」とみなされ、原則として確認申請が必要となります。既存不適格を解消するなら同時に断熱材の入れ替え、防火サッシの導入、屋根材の軽量化など、快適性と安全性の向上を一括で図るのが効率的です。 - 意匠や生活導線の見直し

構造や法適合面だけでなく、キッチン・水回りのレイアウト変更やバリアフリー化など、家族のライフスタイルに合わせた空間づくりもリノベーションの醍醐味です。ただし、耐力壁を撤去して大きな吹き抜けを作るなどの計画には慎重な構造検討が不可欠となります。

確認申請の要否と手続き

- 大規模修繕に該当するか

既存不適格部分を改修するなら、主要構造部の過半を超える工事になる可能性が高く、大規模修繕扱いとなり確認申請が必要になる場合が多いです。 - 小規模改修でも書類がなく難易度アップ

4号特例の縮小によって、リフォーム規模が小さめでも確認申請が求められる可能性が高まります。加えて書類(確認済証・検査済証)が一切残っていない場合、法的整合を証明するための構造計算や解体調査が必要となり、手間と費用がかさむ傾向にあります。 - 申請書類の準備と審査

設計事務所が図面・構造計算書・仕様書を作成し、指定確認検査機関や特定行政庁へ申請します。審査が通れば確認済証が交付され、リノベーション工事着工が可能となりますが、審査過程で質疑応答が繰り返され、補強計画や仕様を調整するケースも珍しくありません。

施工と完了検査

- 解体工事

壁や床をめくってみたら、想定以上に劣化が進行していたというリフォームあるあるが起きるかもしれません。シロアリや腐朽が見つかったら補強メニューが増えるため、予備費を見込むことが大切です。 - 補強・改修工事

耐震補強や断熱材の施工、防火仕様の外壁サイディングの導入など、設計図書どおりに施工を進めます。監理者による現場チェックを怠ると、施工不良や図面との相違が放置されてしまうリスクが高まります。 - 完了検査・検査済証の取得

確認申請を行った場合は、完了検査をクリアすれば検査済証が交付されます。これによって建物が適法にリノベーションされたことが証明され、将来的に売却や相続の際も安心です。

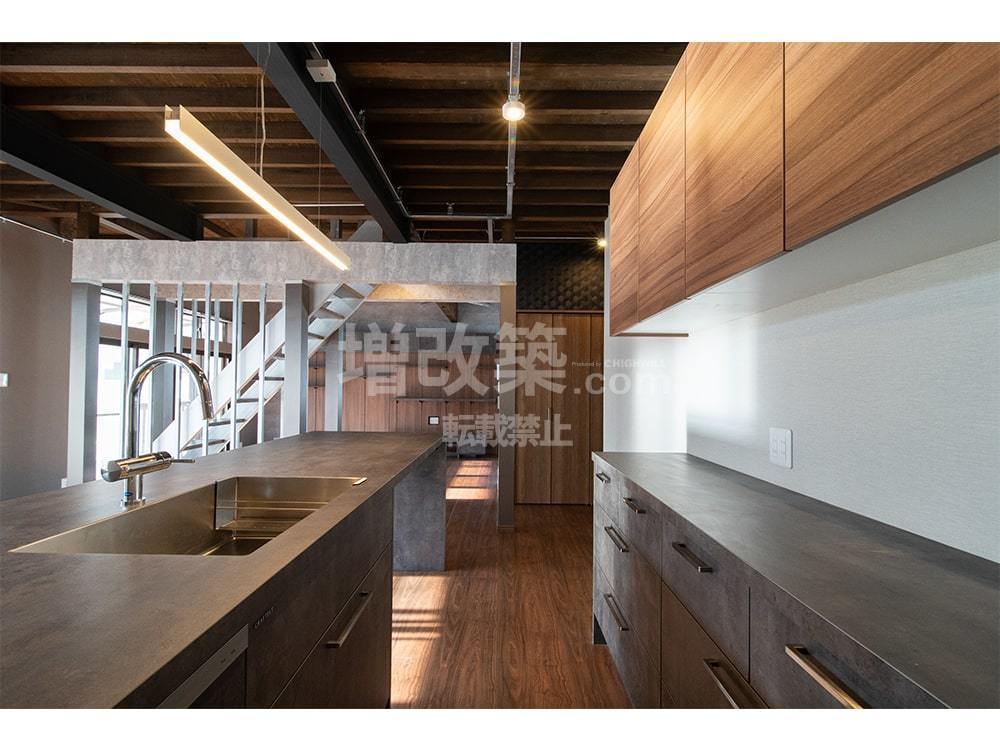

成功事例:既存不適格×リノベーションで快適性と価値を高めたケース

築40年の木造住宅で耐震+断熱改修を実施

-

背景

昭和50年代に建てられた木造住宅。書類は確認済証しかなく、検査済証はなし。さらには増築を繰り返していたため、建物全体が旧耐震基準のまま増築されており安全面が不安視されていた。 -

進め方

- 事前に耐震診断を行い、耐力壁の量と配置を再チェック。

- 違法増築部分については台帳で一部履歴が確認できたため、当時の計画と現況がどこまでズレているか調査し、必要最低限の撤去や補強を盛り込んだ。

- 外壁を剥がして耐震補強+断熱材充填の大規模リノベーションとなったが、大規模修繕扱いで確認申請を行い、完了検査で適法性を認められた。

-

成果

家の耐震等級を2相当まで引き上げ、夏は涼しく冬は暖かい住環境を実現。補助金も活用して費用を一部カバーしたことで、施主の負担を最小限に抑えられた。

築60年の古民家再生×既存不適格解消

-

背景

戦前に建てられた古民家で、増改築や改修の履歴書類がほぼゼロ。用途地域が変わり、防火規制も強化されて既存不適格状態となっていた。 -

進め方

- 台帳や法務局の登記情報を調べても大した情報がなく、ほぼ新築同様に構造計算が必要と判断。

- 解体調査で意外に状態の良い太い梁や柱が残っていたため、その魅力を活かしつつ耐震補強を行うことに。

- 外周部は防火性能を上げ、内部は吹き抜けを生かした開放的なリビングを設計。職人技が光る古民家リノベーションに仕上げた。

-

成果

伝統的な梁や建具を活かしながら、現行基準レベルの耐震性を確保。検査済証はなかったが、完了検査で適法性を承認され、文化的価値と機能性を両立する住まいに再生できた。

早めの情報収集と専門家相談が大切

- 2025年法改正前に動き出す意義

改正後は4号特例が縮小され、小規模住宅でも大規模修繕扱いになるリフォームが増えます。事前に書類を探し、計画を具体化しておくと、混乱やコスト高騰を回避しやすいでしょう。 - 専門家の役割

法適合調査、耐震・断熱計画、確認申請の書類作成など、リノベーションを成功させるためには設計士や施工管理技士の経験と知見が欠かせません。木造リフォームの実績が豊富なプロを選ぶことが、安全性とコスト管理の両立につながります。

既存不適格建築物だからといって、必ずしも建て替えしか選択肢がないわけではありません。むしろ、リノベーションによって耐震や断熱性能を大きく向上させながら、家の歴史や思い出を引き継ぐという選択は、木造戸建てならではの醍醐味といえるでしょう。たしかに手続きや調査が煩雑になりがちですが、適切な情報収集と専門家の力を借りれば、2025年法改正後も安心して暮らせる住まいを実現できるはずです。

既存不適格物件と住宅ローンの基本事情

既存不適格建築物が住宅ローンやリフォームローンにおいてどのような扱いを受けやすいか、その背景や金融機関の視点を整理します。建物の安全性や資産価値を重視する金融機関にとって、既存不適格の状態は融資リスクが高いと捉えられがちです。ここでは、審査の概要や厳しくなるケースを紹介し、読者が事前に理解しておくべきポイントを提示します。

金融機関から見た「既存不適格」のリスク

-

担保価値の問題

住宅ローンは建物や土地を担保として融資する仕組みです。既存不適格部分があると、法的整合性を満たさないままでは建物の価値が正しく評価されにくく、金融機関が融資を渋る要因となります。 -

構造安全性への疑義

検査済証がない、確認済証すら不明、登記情報も曖昧、といった状況では、地震や火災などのリスクに対して安全性が確保されているかどうか不透明です。リフォーム計画で耐震補強を行うといっても、金融機関からすれば実際にどこまで改善されるか判断しづらいのです。 -

再販リスクや流動性の低下

万が一ローン返済が滞った際、金融機関は抵当権を行使して物件を売却する可能性があります。しかし、違法増築などが含まれる物件は買い手がつきにくく、売却がスムーズに進まないリスクが高いと見られがちです。

どんな場合にローンが否認されやすいか

- 増改築履歴が不明で大規模な法不適合がある

木造住宅で築年数が古く、書類(検査済証や確認済証)がまったくないケースでは、金融機関は担保評価の判断材料に困り、融資を否認する可能性が高まります。 - リフォーム内容が曖昧

「耐震補強をする予定」と漠然と言っても、どの程度強度が上がるのかを示す計算書や図面がないと説得力に欠けます。プランが固まっていない段階で審査に臨むのはリスク大です。 - 違法増築が絡む

違法状態をそのまま残したリフォームは基本的に審査が通りづらいです。法適合化の方針を説明できなければ、建物価値を認めてもらえない可能性が高いでしょう。

住宅ローンを利用するための準備と法適合化

「既存不適格であっても、どのようなステップを踏めば住宅ローンが利用可能になるか」をここでは整理してみましょう。法適合化とは、建物を現行基準にできるだけ近づけることを指しますが、そのプロセスで検査済証や確認申請などが大きな意味をもちます。ここでは、書類不足の場合にどう動けばよいか、どのタイミングで金融機関と相談すればいいかをステップごとに提示します。

法適合調査とリフォーム計画の策定

-

書類の確認(検査済証・確認済証・台帳・登記簿)

まずは物件情報を最大限に収集します。前章でも述べたとおり、上から順に書類を探し、ない場合は台帳や登記情報を調べる。すべてなければ構造計算や解体調査が必要になるため、金融機関へもその点を事前に説明できるようにしておきましょう。 -

耐震・断熱・防火などの改修計画

リフォームプランを具体化する際、耐震補強などの構造的安全性を高める工事を明確に盛り込むことで、金融機関が「このリフォームで担保価値が向上する」と判断しやすくなります。特に、計算書や設計図面の段階で数値化できると、審査でのアピールにつながります。 -

見積書の作成

建築士や施工業者と連携して、改修内容と費用の明細をまとめます。ここに法適合化にかかるコストも含めておき、融資希望金額を正しく設定しましょう。

金融機関へのアプローチ

-

事前相談が有効

リフォームローンや住宅ローンを扱う金融機関に、早い段階で「既存不適格建築物を法適合化しながらリフォームする」旨を伝え、プラン概要や予定スケジュールを相談します。- 住宅金融支援機構のフラット35などを利用する場合も、建物が安全基準を満たすかどうかが審査項目となるため、耐震等級や省エネ基準の適合計画が組み込まれていると安心感が増します。

-

審査に必要な書類

- リフォーム設計図面、補強内容を示した構造計算書または耐震診断報告書

- 見積書

- 物件の登記事項証明書や台帳情報

- 本人の収入証明(源泉徴収票、確定申告書など)

-

審査期間と余裕の確保

法適合調査が必要な物件ほど審査が長引く可能性が大きいです。質疑応答で追加書類を求められるケースも多いため、希望の着工時期から逆算して、2~3ヶ月程度の余裕を見込むとよいでしょう。

リフォーム完了後の検査と融資実行

- 中間検査・完了検査

確認申請が必要な大規模修繕の場合、中間検査を合格してから一定の融資が実行されるケースがあります。工事完了後の完了検査に合格すれば検査済証が交付され、融資残額が支払われるという流れが典型です。 - 検査済証取得の重要性

リフォーム後に検査済証が得られれば、建物が法的に適合したことが明確化されます。将来的な売却や相続、あるいは追加融資を受ける際も信用力が高まるでしょう。 - アフターフォローと繰上げ返済

住宅ローンを組んだ後も、計画的に繰上げ返済を活用することで利息の負担を軽減できます。耐震補強や省エネ改修などで受けた補助金や減税分の浮いた資金を繰上げ返済に回すなど、長期的視野でライフプランを組み立てると、家計に優しい運用が可能です。

実例:既存不適格建築物をリフォームして住宅ローンを通したケース

ここでは、実際に既存不適格建築物を法適合化しながらリフォームし、住宅ローンを利用できた成功事例を紹介します。

築40年・検査済証なし・耐震不安な家をリフォーム

-

事例概要

昭和50年代に建てられた木造2階建て。検査済証はなく、台帳にも一部情報しか残っていない状況。耐震診断で大きな補強が必要と判明し、施主が住宅ローンを利用して改修を行いたいと希望。 -

行ったステップ

- 専門家に法適合調査を依頼:壁や床を部分解体し、構造補強の必要箇所を特定。台帳情報と突き合わせ、違法増築部分は撤去する方針に。

- 補強計画・見積もりを作成:耐震補強の具体的内容(筋交いや合板、金物の追加など)を図面化し、金融機関に提示。省エネ断熱改修も併せて計画し、補助金も利用可能に。

- 銀行ローン審査へ:建物の安全性が向上する点を明確に示し、リフォーム完了後には検査済証または完了検査証が取得できる見通しを説明した。銀行側も担保価値がアップすると判断し、融資を承認。

-

結果・メリット

リフォーム後に耐震等級2相当の性能を確保。冷暖房費が大幅に削減できる住環境となり、資産価値も向上。将来の売却可能性を見据えて検査済証相当の記録が得られたことで、金融機関の不安要素を解消。

増改築履歴が曖昧だったが補強リノベで解決

-

事例概要

築30年の木造戸建て。途中で増築したキッチンやリビング部分が台帳に反映されておらず、法務局の登記情報とも異なるため、既存不適格状態と推定。施主は子育て世帯で予算限られ、しかしフラット35利用を希望。 -

行ったステップ

- 増改築部分を合法化:大規模修繕扱いとなるが、設計士が構造補強計画を練り、当該部分を耐震・防火仕様に改修して確認申請を提出。

- フラット35Sの要件に合わせた断熱改修:さらに省エネレベルを引き上げる工事を行うことで、補助金やフラット35S金利優遇を活用。

- 完了検査で適法化:工事完了後は検査で適合を確認し、建物全体が現行基準に相当する安全性を備えることを証明。

-

結果・メリット

フラット35Sの審査をクリアし、金利優遇を適用。将来的に賃貸や売却などの選択肢も広がり、違法増築が残っていたころより遥かに担保価値が上昇。

住宅ローンの審査を通すための実践ポイント

アクションリスト:失敗を避けるために

- 建物の履歴を早期に調べる

検査済証・確認済証・台帳・登記簿などを可能な範囲で入手し、無理なら解体調査も視野に。 - リフォーム内容と費用を具体化

耐震・断熱・防火などの補強方法を専門家と検討し、見積もりや構造計算の概要をまとめる。 - 金融機関に事前相談

書類や計画書を元に、法適合化の見込みを説明して融資条件を確認する。複数行あたるのも有効。 - 補助金・減税の確認

補助制度を活用できればトータルコストを抑えつつ、銀行側にも担保価値アップを説明しやすい。

2025年法改正を踏まえた心構え

- 改正後はさらに厳格化

4号特例の縮小により、小規模リフォームでも確認申請が必要となるケースが増えます。申請に伴い建物の法適合性がより厳しくチェックされるため、住宅ローン審査にも影響が及びやすいです。 - 早めの計画で選択肢を増やす

改正直前に慌てて動くと、施工業者や設計者、金融機関との調整が難航する可能性が高まります。2〜3年以上余裕をもって計画を立て、書類不備を補う時間を確保しましょう。 - 専門家のアドバイスを活用

リフォームに強い建築士や、住宅ローンに詳しいファイナンシャルプランナーなどの専門家の力を借りるとスムーズです。既存不適格建築物の法適合調査をこなした経験のあるチームを探すのが理想的です。

ここでは、既存不適格建築物が抱える“法的リスク”について、具体的な事例とともに解説します。木造戸建てをリノベーションしようと考えるとき、既存不適格であるかないかを「大した問題ではない」と軽視してしまう方もいらっしゃるかもしれません。ところが、建て替え・リフォーム・用途変更などを行う際に法適合調査を受けると、思わぬ違法増築や確認済証・検査済証の不備が露見し、結果として高額な追加費用や行政指導を招くリスクが存在します。本章を通じて、読者は既存不適格にまつわる法的トラブルがどのように発生しうるか、どのように回避すればよいかを理解し、法改正後に備えましょう。

違法状態のまま放置するリスク

ここではセクションでは、既存不適格のまま、あるいは違法増築を含んだ状態を放置して住み続けることが、どれほど大きなリスクをはらんでいるかを解説します。とくに、自治体の建築指導強化や周辺環境の変化によって、突然行政から是正を求められるケースもあります。さらに、災害時の被害拡大や、売却・相続時のトラブルなど、住まいの安全と財産保全の両面で、無視できないリスクを抱えることを知っていただくのが目的です。

行政からの是正指導・罰則

-

違法増築や無届け改修が発覚するケース

リフォームや売却のタイミングで確認申請を提出した際に、旧増築部分の履歴がない、法適合調査で図面と現況が大きく異なるなどが発覚することがあります。その時点で違法状態だとわかれば、自治体から「除却」「是正」「改修」などの指導・命令が出される可能性があります。 -

罰則や税制面での不利益

行政指導を無視して違法状態を続けると、是正勧告を経て罰則が適用される場合もあり得ます。さらに固定資産税の課税対象が不明確になるといったトラブルも起きかねません。結果的に余計な費用を払わなければならなくなるなど、金銭的デメリットにつながることがあります。 -

2025年以降の強化動向

2025年法改正により、4号特例の縮小や大規模修繕の定義厳格化が進むことで、これまで見過ごされてきた“小規模違法状態”も顕在化しやすくなります。行政による取り締まりも強化される可能性が高いため、早めに現状を把握し、法適合化を検討する必要があります。

災害時の危険度と保険面の問題

- 耐震・防火性能不足

旧耐震基準のまま放置されている場合、地震や台風などの災害時に家全体が深刻な被害を受ける可能性が高まります。とくに違法増築がある箇所は構造的に弱点となりやすく、大地震時の倒壊リスクが増大します。 - 火災保険・地震保険の適用範囲

違法状態が明らかだと、一部の保険会社では保険料の割増や、最悪の場合は保険契約を断られるケースもありえます。火災や地震で損害を受けても保険金を満額で受け取れない可能性があり、生活再建に大きな影響を及ぼします。 - 周辺住宅への影響

万が一、火災や倒壊が周囲の住戸を巻き込むと、損害賠償問題に発展するリスクが高まります。違法に増築したせいで延焼速度が上がった、といった指摘を受ければ、法的トラブルに直結する恐れがあります。

売却・相続時における既存不適格の法的リスク

ここでは、既存不適格建築物を保有している方が将来「売却」や「相続」を検討する際に生じるリスクを解説します。木造住宅に多い、増改築の履歴が不明・検査済証なしといった状態で物件を売りに出すと、買い手がつきにくい、ローン審査が通らないなどの不利益に直面しがちです。同時に、相続財産として子世代に引き継ぐ場合も、違法状態を放置しておくと後々大きな揉め事になる可能性があります。

売却時のデメリット

-

担保価値の低下

不動産取引において、既存不適格のままだと「再建築不可」に近い印象を与え、買い手が敬遠しがちです。金融機関の住宅ローンが下りにくい物件と判断されるため、現金買いを余儀なくされる買主しか現れないことも少なくありません。自然と売却価格が大幅に下がるか、売却までの時間が延びてしまいます。 -

契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)への懸念

リフォーム歴や違法増築部分を正確に開示せずに売却した場合、後から契約不適合責任を問われて補償や修繕費用を負担しなければならないリスクがあります。特に法的に不完全な状態を隠していたとなると、買主との法的トラブルが深刻化する可能性が高いです。 -

将来的な再建築に対する疑念

買主は、「この家を取り壊して新築を建てられるのか?」という点も気にします。用途地域や接道義務、建ぺい率・容積率の面で不利になる既存不適格物件だと、買主が敬遠する理由が増えるのは当然です。

相続時の問題

-

法的不備を抱えたまま引き継ぐ

親世代から子世代への相続の時点で、建物が違法増築や書類不備を抱えていると、相続人が後にリフォームをしようとしても申請や手続きが難航します。法適合調査や構造補強をあらかじめ行っておくほうが、相続後の負担を減らせます。 -

兄弟間トラブル

複数の相続人がいる場合、建物の評価額をめぐって争いが起きやすいです。既存不適格による価値低減をどのように算定するかで見解の相違が生まれることもあるため、専門家を交えて現況を早期に把握する必要があります。 -

登記情報との齟齬

増改築を重ねた物件では、登記簿上の面積や構造が実際と異なる場合がよくあります。相続時に正確な登記をし直さないと、後々の売却や用途変更がさらに複雑化するでしょう。

2025年以降に増すリスクと回避策

ここでは、2025年法改正によって既存不適格建築物の扱いがどう変わるか、そしてリフォームや建て替えをしないまま放置してしまうとどのような追加リスクが高まるかを説明します。一方で、早めに書類を整え、専門家と相談して法適合化の方向性を決めれば、災害時の安全確保や資産価値維持などのメリットを得られる可能性もあります。

法改正で4号特例縮小による取り締まり強化

-

小規模住宅でも“見逃し”されにくくなる

従来は「4号特例だから確認申請不要」と判断されていた規模のリフォームも、改正後は大規模修繕扱いになる場合が増えます。自治体が許可を与える段階で、既存不適格の有無を厳しく問われるでしょう。 -

違法増築の摘発リスク

書類や台帳で増築履歴を辿れない家ほど、申請時に違法状態が発覚しやすくなります。放置していると行政から是正指導を受けるばかりか、補助金・融資などが受けられなくなる懸念も大きいです。

リスクを回避するためのアクション

-

早めに法適合調査を行う

検査済証・確認済証・台帳・登記情報などを確認し、書類不足の場合は解体調査や構造診断で安全性を把握しておきます。住宅ローンや売却計画を視野に入れている方は、特にスピード感が肝心です。 -

専門家との連携強化

違法増築や既存不適格を適法化する際は、設計士・施工会社・司法書士などの連携が必要です。4号特例縮小後の確認申請に強い専門家を選ぶことで、法的リスクを最小限に抑えながらリフォームを進められます。 -

大規模修繕と同時に耐震・断熱性能を向上

どうせ手を入れるなら、家全体の安全性や快適性を高めることを検討しましょう。補助金や減税措置も活用しやすくなり、結果的に資産価値が大幅にアップする可能性があります。

トラブルを防ぐための実践ポイントとまとめ

-

物件情報を徹底的に調査

検査済証や確認済証の有無をチェックし、なければ台帳や登記情報を探しに行く。そこで得られた情報が少ないほど、追加の解体調査や構造計算が必要になる可能性が高まります。 -

違法増築の有無を確認

もし増築部分が書類に載っていない、台帳に反映されていない場合は要注意。今後のリフォームや売却で“発覚”して慌てないよう、専門家と相談して対策を講じましょう。 -

リフォーム・建て替えの方針を決める

法的リスクや補強費用が大きければ、いっそ建て替えを選ぶのも手段の一つ。逆に部分的な補強だけで適法性を確保できるなら、リノベーションで住み慣れた家を活かすメリットが大きいです。 -

行政や金融機関への早期相談

大規模修繕や用途変更の可能性があるなら、確認申請や住宅ローン審査で躓かないよう、事前に相談しておくと安心。4号特例縮小後は混雑が予想されるため、スケジュールにも余裕を持ちましょう。

専門家を活用する意義

- リフォーム申請経験豊富な施工会社

法適合調査を行い、耐震・断熱補強の具体案を提示してくれる。書類不備や違法増築の是正計画を練るうえでも不可欠な存在です。 - 司法書士・行政書士

増改築の登記や台帳情報の整合をとる際、専門家の力を借りるとスムーズです。 - 不動産会社・金融機関

売却・相続を見据えるなら不動産会社と、資金調達を考えるなら金融機関と連携し、それぞれの審査基準や必要書類を早めに確認しておくのが賢明です。

結論:リスクを恐れるより、早めの準備を

既存不適格建築物は、そのまま放置すると行政指導や売却不能、災害時の危険増大など、さまざまな法的リスクを背負うことになります。しかし、法適合調査や適切なリフォーム(あるいは建て替え)計画によって、安全性と資産価値を大きく引き上げることも可能です。2025年法改正後は4号特例の縮小などで取り締まりが厳しくなると予想されるため、今回ご紹介したステップを参考に、「いまのうちから情報収集と手続きを始めておく」ことを強くおすすめします。

既存不適格建築物の用途変更が問題化する理由

まずは、既存不適格建築物において用途変更がなぜ重大な問題になりやすいのかを、大きく二つの観点から整理します。ひとつは「法規制の違い」、もうひとつは「構造・設備要件の違い」です。木造戸建てを単なる住居から事務所や店舗に変えると、火災対策や排煙設備、バリアフリー基準などが適用され、既存不適格な部分がさらに顕在化しやすくなります。

法規制上の違い:用途別に異なる基準

-

防火・耐火要件

住宅としての利用と、店舗や事務所としての利用では、防火区画や消火設備の基準が変わってきます。例えば、飲食店へ用途変更する場合は調理設備や排気ダクトの防火性能が厳しく問われます。既存不適格な建物は、外壁や開口部に適切な防火仕様が備わっていないことが多く、用途変更に合わせて改修が必要となる場合が多いです。 -

避難経路・バリアフリー

店舗や事務所となると、不特定多数が出入りする可能性があるため、通路幅や出入口数、非常口表示などの基準が強化されます。既存の狭い階段や老朽化した廊下では用途変更が許可されないおそれがあり、増築や改修が不可欠となるケースもあります。 -

構造計算・耐震性能

用途が変われば建物にかかる荷重や必要な耐力壁量の考え方が変わる場合があります。例えば、客席数が増える店舗などでは人の密度が増すため、床荷重に対する安全性を確認しなければなりません。既存不適格のままだと、耐震診断で大きな不足が見つかるケースが多いです。

既存不適格がさらに足かせになる理由

- 検査済証や確認済証の欠如

そもそも当時の建築確認がはっきりしていない、あるいは検査済証が発行されていない建物だと、用途を変える段階で現行法へ適合しているかを証明するハードルが非常に高まります。 - 違法増築・増改築の履歴

住宅として増築を重ねてきた結果、大幅に既存不適格化している建物を用途変更しようとすると、法的整合性を取り戻すための大規模な解体や補強が必要となるケースが多々あります。

用途変更時の確認申請と法適合調査

具体的に用途変更を行う際の手続きの流れと、既存不適格状態を解消するための法適合調査がどのように進むかを解説します。建築基準法では「用途変更が大規模修繕・模様替えに準ずる行為」と見なされる場合があり、確認申請が必要となることがあります。特に2025年以降は厳格化が予想されるため、書類不備や構造不備を放置しておくリスクがますます高まります。

確認申請が必要となる条件

-

用途区分が変わるとき

住宅から事務所、あるいは住宅から店舗など、建物の用途区分が明確に変わる場合は、建築基準法上の用途変更として扱われます。面積要件(増築・改修面積など)も絡んでくるため、最終的に新築並みの審査が行われる可能性があります。 -

大規模修繕・模様替えに該当するリフォームを伴う場合

単なる模様替えであっても、主要構造部を過半にわたり改修するような規模ならば確認申請が必要です。用途変更のために内部を大きく改造する場合、ほとんどが大規模修繕扱いになると考えたほうがよいでしょう。 -

構造補強や火災対策が求められる規模

客席数や就業人数が増えるなど、用途変更による性能要件の変化が大きいと、防火区画や避難経路などを新設する必要があります。これらも大規模修繕にあたる場合が多く、結果として確認申請が不可避となります。

法適合調査のフローチャート

- ①検査済証の有無を確認

まだ残っているなら、用途変更に伴う必要な改修だけで済む可能性があります。ただし、増改築部分があれば追加調査が必要。 - ②検査済証がないが確認済証はあるか

建設当時に確認申請だけは出していたケース。既存不適格を解消するために、現況との不一致部分を補足的に適法化する計画が求められます。 - ③台帳や登記情報で確認できるか

当初の建築計画がまったく手掛かりなしの場合は、一から構造計算や解体調査を行う必要があり、用途変更時に求められる要件をクリアできるか、事前相談で行政とすり合わせが不可欠。 - ④どの書類もない場合

いわば“無許可状態”を補強・改修しつつ用途変更するためには、新築同等の審査が行われるリスクが高く、時間も費用もかさみやすいです。

用途変更にまつわるリスクと対策

ここでは、用途変更の手続きを怠ったまま営業を始める、あるいは法定基準を満たしていない状態で店舗や事務所として使用した場合に想定されるリスクを具体的に提示します。加えて、どう対策すれば円滑に確認申請や補助金利用ができるかを示します。読者が法的トラブルを避けながら、新しい用途で建物を利用できるように導くのが狙いです。

違法な用途変更で想定されるトラブル

-

行政指導・営業停止命令

無届で住宅から店舗に転用した場合、消防法や建築基準法違反が発覚すれば是正命令の対象となり、営業停止を余儀なくされる場合があります。特に飲食店などは保健所の審査も絡み、違反状態では営業許可が取得できません。 -

近隣との騒音・環境トラブル

住宅街に店舗を構えた結果、騒音や駐車問題で近隣住民とトラブルになることが少なくありません。法的に用途変更が認められていないと、損害賠償請求を受けるリスクも高まります。 -

保険や賠償責任の不備

店舗で事故が起きて損害賠償が発生した場合、そもそも住宅用にしか保険を掛けていなければカバーされない可能性が大きいです。結果として自己負担が膨れ上がり、経営を続けられなくなる事態も考えられます。

安全に用途変更を進める対策

-

事前の行政相談

用途地域や防火地域などの制限をチェックし、用途変更が可能かどうかを役所の建築指導課などに相談します。特に既存不適格部分をどう処理するか、法的に確認申請が必要かどうかを早めに把握しましょう。 -

専門家によるリノベーション計画

用途変更に伴う耐震・防火・衛生面の要件をまとめ、設計士や施工業者と一緒にリノベーションを計画します。大規模修繕扱いとなれば確認申請が求められるため、構造計算などの準備も怠らないことが重要です。 -

補助金・融資の活用

店舗や事務所への転用で地域活性化に繋がる事業など、自治体によっては補助金制度が設置されている場合もあります。ただし、既存不適格を適法化する必要があるなど、要件を満たさなければ補助対象外となるので注意が必要です。

用途変更を成功させるための戦略

失敗しないための要点

- 事前に行政と確認

用途地域や防火地域の制限、接道義務など、まずは役所の建築指導課に相談するとよいです。既存不適格を抱えた状態だと「用途変更は要確認申請」と言われる可能性が高いことを覚悟しましょう。 - 書類の探索・法適合調査

検査済証や確認済証の有無をチェックし、見つからなければ台帳や登記情報へ――それでもなければ、解体調査+構造計算で“ほぼ新築扱い”の準備が必要となる場合があります。 - 専門家と補助金・税制優遇の可能性を探る

用途変更によって地域活性に寄与するような店舗や、耐震・省エネ性能を高める工事を行う場合、補助金が出ることがあるので要チェックです。設計士や行政書士と連携しながら、計画段階で組み込むのがポイント。

2025年法改正後の動向と早期対応

- 4号特例縮小で小規模住宅も厳格化

住宅から店舗への転用のように「面積が小さいから手続き不要」という考えは改正後に通じなくなる可能性が高いです。法適合化の負担はさらに増すでしょう。 - 早めに書類を整え、耐震・防火補強を計画するメリット

用途変更を急がなくても、書類が揃っていない物件なら早めに調べておけば将来のリノベーション、売却、相続でのトラブルを回避できます。 - 用途変更=チャンスとして捉える

既存不適格のまま建物を使い続けるより、大きく改修して適法かつ快適な空間を手に入れるほうが、結果的に資産価値が向上する場合も多いです。住まいの性能を底上げしながら新しい用途で活用できるなら、投資としても有効な判断と言えます。

ここでは、既存不適格建築物をリフォームする際に不可欠な「確認申請」との関係について詳しく解説します。新築とは異なり、既存建物の場合は「検査済証がない」「確認済証すら見当たらない」などの実務的なハードルが多々存在します。とりわけ、築年数の長い木造戸建てだと書類が散逸しているケースも多く、手続きを進めるうえでどうしても不確定要素が増えるものです。この解説をお読みいただき皆さまは「確認申請が必要となる場面」「書類がない場合にどのような方法で適法性を確認するか」「難易度が上がると工事費や工期にもどう影響してくるか」といったポイントを把握できるようになります。

2025年の法改正を見据えた既存不適格建築物の対処法を多角的に取り上げていますが、ここでは「確認申請」という手続き的な側面に焦点を当て、具体的な手順やハードルを明らかにすることを目的とします。特に、検査済証や確認済証がない建物をどう扱うのか、書類の有無によって確認申請の難易度がどのように変わるのか――これらを把握することで、リフォーム計画を立てる際の不安を軽減し、失敗を回避する道筋を提示するのが本章の使命です。

既存不適格建築物と確認申請の関係

ここでは、既存不適格建築物がどのような場合に確認申請を要し、またどのようなプロセスを経て適法性を証明するのかを整理します。既存不適格だからといって常に確認申請が必要になるわけではありませんが、大規模修繕や模様替えに該当すると判断される改修の場合、あるいは法適合化を図るために構造補強や増減築を行う場合には手続きが避けられません。「どの程度のリフォームなら確認申請が必要か」「手続きを回避してはいけない理由は何か」という疑問を解消できれば幸いです。

既存不適格のリフォームと大規模修繕・模様替え

木造戸建てのリフォームにおいて、確認申請が求められるかどうかは「大規模修繕や模様替え」に該当するか否かで判断されます。具体的には、外壁・屋根など主要構造部の過半にわたって改修する場合や、耐震補強のために壁や梁を大きく交換する場合には「大規模修繕」とみなされ、結果として確認申請を要する可能性が高まります。

さらに、既存不適格建築物が含む“違法増築”や“未申請増築”を合法化する場合、新たに建築確認(および必要であれば完了検査)を経るのが原則です。こうした背景から、リフォームの規模が大きくなるほど確認申請の有無が重要な論点となり、特に「既存不適格をそのまま放置しないで直す」ような計画では、確認申請が事実上不可避となることもしばしばです。

検査済証・確認済証の有無がリフォーム計画に及ぼす影響

一般的に、建物が建てられた当時に交付された検査済証が存在するかどうかで、リフォーム時の手続き難易度は大きく変わります。新築住宅は完成後に完了検査を受け、合格すれば検査済証が発行されるのですが、昭和・平成初期の木造住宅では「検査済証がない」ケースが非常に多いのが実情です。

さらに、検査済証だけでなく確認済証(建築確認の許可がおりた段階で交付される書類)も見当たらないという場合も珍しくありません。書類の有無を判断する際には、下記の優先度で確認していくことが重要です。

- 検査済証があるか(約5%程度しか残っていないと言われる)

- 確認済証があるか(検査済証がないけれど確認済証は存在する)

- 台帳記載があるか(特定行政庁のデータベースで建築確認履歴を確認)

- 登記簿上の記録しかないか(あるいはそれすらない場合も)

これらのうち、上から下に行くほど「手続き難易度が増し、確認申請や法適合調査を行う際の負担が大きくなる」ことを理解しておく必要があります。

2025年法改正後の厳格化

2025年4月以降4号特例(小規模建物に関する簡略化措置)の縮小など、建築確認制度が厳格化される方向です。これにより、現在は書類が不十分でも黙認されてきたリフォーム計画が、法改正後は確認申請を義務づけられる事態も想定されます。

特に既存不適格建築物の場合、耐震補強や断熱改修をまとめて行う大規模リノベーションが多いため、どうしても「大規模修繕や模様替え」の範囲に引っかかりやすくなります。そうなると法適合性を証明するために検査済証や確認済証の有無が問われ、書類がそろわないなら追加の構造調査や行政との協議が必要になるわけです。結果的に工期が長引き、コストも増大する可能性があるため、早めに検討を始めることが重要です。

書類がない場合の確認申請と法適合調査

ここでは「検査済証がない」「確認済証すら見当たらない」という状態でもリフォームを進めるためにはどうすればよいのか、具体的なプロセスを紹介します。さらに、法務局の登記簿や特定行政庁の台帳を用いて建物の履歴を追跡する方法、書類がいずれも存在しないケースでの最終的な対処法などを詳説します。このセクションを読むことで、読者の皆さまは「書類が何もないけどリフォームを諦めなければならないのか?」という疑問に対する実践的な回答を得られるはずです。

書類なしでも確認申請できるか?

結論から言えば、「書類がないから確認申請できない」というわけではありません。しかし、書類がそろっていない場合には、建物が法的にどのような位置づけで建てられたものかを“改めて証明”する手続きが必要になります。一般的には以下の流れとなります。

-

行政庁や法務局で履歴を検索

- まずは特定行政庁(市町村など)に設置されている建築確認台帳を調べ、建設当時に建築確認を受けた記録が残っていないかを探します。

- もし台帳に何らかの情報があれば、それをもとに“当時は適法に建築された”と一部証明できる場合があります。

- 法務局の登記簿を調べて、増築や用途変更などが登記されているかどうか確認することも有効です。

-

現地調査と構造評価

- 書類がない以上、現地を解体部分的に開いて構造躯体を直接確認したり、耐震診断を行って現行法とのギャップを把握したりする必要があります。

- 構造計算書を新規に作成したり、既存の図面を描き起こしたりする作業が不可欠です。

-

法適合調査を踏まえた補強計画

- “不足している耐力壁の追加”や“防火性能の向上”など、現行基準に近づけるための対策を検討します。

- ここで決定した補強工事の内容を含めた形であらためて確認申請を行えば、完了検査を経て最終的に建物が適法な状態と認められる可能性があります。

①検査済証の有無で変わる難易度

冒頭でも触れたとおり、書類確認は「検査済証」があるかどうかから始まります。検査済証があれば、新築時点で完了検査を受けているため、基本的には当時の法令をクリアしている証拠となります。さらに改修内容が大規模修繕に該当しても、既存部分については“既存不適格扱い”として改修範囲のみに集中すればよい場合が多く、手続きは比較的スムーズです。

②確認済証のみある場合

次に「検査済証はないが確認済証ならある」というケースです。これは建築確認は下りているが、竣工時の完了検査を受けずに建物が引き渡されてしまった可能性が高い状態です。当時の図面や申請内容と現況に乖離がなければ、改修計画時にある程度参考にできますが、増改築が積み重ねられていると、その整合性を精査しなければなりません。やはり部分解体や現地調査を通じて、当初計画との違いを洗い出す作業が不可欠です。

③台帳で確認できる場合

確認済証すら手元になくとも、特定行政庁の台帳に建築確認履歴が残っている場合は、そこから何らかの情報を得られる可能性があります。例えば、建物がどのような用途地域や斜線制限を想定して許可されたのか、建物規模や構造種別はどうなっていたのか、といった基本情報が判明すれば、新たに確認申請を行う際のベース資料にできます。

④書類が一切確認できない場合

最後に、最も難易度が高い「法務局の登記簿にも特定行政庁の台帳にも記録がない」場合です。このような状態だと、建物が最初から無届けで建てられたか、あるいは書類が紛失してしまった可能性があります。この場合には、新築同様に構造計算書を作成し、現行基準との整合性を図る方向で確認申請を行う手段しか残されないことも多いです。あるいは“違法増築部分を撤去し、残った部分を改めて評価する”といった大掛かりな作業が必要になるケースもあります。

確認申請の難易度と積算・施工レベルの変化

ここでは、書類の有無や法適合調査の結果によって「確認申請の難易度」がどのように変わり、それが施工費用(積算)や工期、施工レベルにどれだけ影響を与えるかを解説します。読者はここを読むことで「書類がまったくない物件だと、どの程度の追加負担が発生するのか」「いつから設計事務所に相談すればいいのか」など、実践的な判断材料を得られるでしょう。

書類が整っているほど工事計画がスムーズ

当然ながら、検査済証や確認済証がそろっているほどリフォーム計画はスムーズに進みます。新築時のプランと現況に大きな差がなければ、図面をもとに構造補強や断熱改修の検討を行いやすく、大規模修繕の申請手続きも比較的シンプルです。施工段階でも解体後の“想定外”が少なく、工期やコストも抑えられるメリットがあります。

書類が不足すると設計・監理コストが上昇

一方、まったく書類がない場合や台帳記録しか残っていないケースでは、新たに設計士が現地調査を重ね、構造計算や図面起こしからスタートする必要があります。解体時には、柱や梁、接合金物などを詳細にチェックして“本当にこの家は安全か”を改めて検証し、そのうえで追加補強のプランを立案することになるため、設計監理費や施工費がどうしても高額になります。

また、行政庁との協議や確認検査機関への申請も一筋縄ではいかず、質疑応答の応酬や書類修正が発生しやすいため、工期に余裕を持たないとリフォーム全体のスケジュールが崩れてしまうリスクが高いです。

フローチャートで見る確認申請の難易度

一般的に、下記のようなフローチャートで確認申請の難易度をイメージできます。

- 検査済証がある

→ 現行法との整合性を部分的にチェックすれば申請可能(難易度低) - 検査済証なしだが確認済証あり

→ 増改築や現況との相違を調べ、必要に応じて補強工事を計画(難易度中) - 確認済証はないが台帳で履歴が確認できる

→ 役所データを頼りに構造・用途を推定。現地解体調査し、改修計画を詳細に検討(難易度中~高) - 台帳・登記簿含め書類一切なし

→ 新築同様に構造計算や耐震診断を行い、確認申請を再取得する方針を検討。違法増築部分は撤去または大規模補強(難易度高)

下に行くほど設計労力や協議の回数が増え、施工範囲も広がる傾向があります。つまり、積算レベルでは大きく上振れし、施工レベルも一段高い技術と管理が求められることを理解しておくとよいでしょう。

2025年以降のリフォーム市場への影響

2025年以降、建築基準法の改正が進むにつれて「確認申請が必要になるリフォーム」が増える可能性が指摘されています。したがって、書類不足のままリフォーム計画をスタートすると、余計に行政手続きで苦労し、さらにコストがかさむリスクが高まるでしょう。

逆に、早めに書類を調べて確認申請の必要性を把握しておけば、自治体の補助金や減税制度を活用しながら安全・快適な住まいへの改修を進められる場合もあります。法適合調査で手間がかかったとしても、その結果“しっかりと現行基準を満たしたリフォーム”として後々のトラブルを回避できるので、長期的に見れば賢明な投資だといえます。

➡️「既存不適格」って、どういう意味ですか?

2025年建築基準法法改正に関する情報を網羅!

わかりにくい建築基準法改正後の対応も下記を読むことで理解が深まります。

確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?

法改正後のフルリフォームは申請が必須となります。しかし申請ができない方からの相談も数多く寄せられています。

戸建てフルリノベーション実績500棟を超える経験値、リフォームでの申請実績屈指の増改築comが申請をせずに性能向上を図る『3つのフルリフォーム』を例に徹底解説

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

■全国の性能向上リノベーション『ピックアップ事例』※プロの詳細解説付きレポート

< 著者プロフィール >

増改築com@運営会社

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。

その後、代議士秘書を経て、代々家業となっている工務店(現在のハイウィル)に入社。 平日は棟梁の弟子として、週末は大工学校の生徒としての生活が始まる。 このとき棟梁の厳しい躾けのもと建築を一から叩き込まれることになる。 建築現場の施工管理に従事。また職人に対する躾もこのときに学ぶ。 主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。

幼い頃からの祖父の教えにあった 「住まいはお客様のためのものであり、我々の自己満足的な作品であってはならない。作品とはお客様の生き方に触れ、共感することで初めて形となる」 という教訓を礎に、家業である会社を一度離れ、独立を決意。 2003年5月フルリフォーム・リノベーション専業会社株式会社リブウェルを設立。代表取締役に就任。 旧耐震基準の建物の性能価値をローコストでバリューアップする提案に特化したサロン 「ドゥ・スタジオ」を練馬区にオープン。木造フルリフォーム事業を本格的させる。 旧態依然の不透明だらけの住宅産業に疑問を持ち、特に費用ウェイトの高い”ハコモノ”と呼ばれるキッチン・バスなど定価があるものをすべて分離して安い会社から自由に購入できる施主支給システムを日本で初めて提案。「住設・建材百貨店」にて販売を開始する。

2003年年に業界内に「施主支給」というキーワードを公開し一大センセーショナルを業界に巻き起こす。 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる性能向上リノベーションを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年設立時に推進していた戸建フルリフォーム事業、建材卸売事業のコア事業を家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。 株式会社リブウェルでは全国の中小建築会社へのwebマーケティング支援事業を本格化。 自身の創業したリブウェルを部下に譲りハイウィル1社に集中することを決意。250棟の性能向上リノベーションの営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級5以上」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造性能向上リノベーション経験の集大成として、日本初の木造性能向上リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。本社を日暮里へ移転。

2019年創業100周年、全国工務店向けのセミナー講師を務め、日本の住宅の耐震強化の普及活動を開始。

2020年「増改築com®」に全国から寄せられる相談に応えるべく、「増改築.com®」の全国展開の準備活動を開始。

【現在の活動状況】

ハイウィルでの木造フルリフォームの担当者として現場で汗を流しつつ、全国の技術優位の中小工務店との共生ネットワーク構築のため、全国を飛び回り技術優位の企業に対する協力体制の構築、支援に全力を注いでいる。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)