戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP > 外壁の張替えに確認申請は必要か?【2025年建築基準法改正対応】

更新日:2026/02/11

外壁の張替えに確認申請は必要か?【2025年建築基準法改正対応】

画像の説明を入力してください

ここでは、「外壁の張替えに確認申請は必要か?【2025年建築基準法改正対応】」というテーマに焦点を絞り、当サイトにご相談の多い外壁リフォームにまつわる法的整理や実務的な注意点を包括的に解説しています。特に、2025年4月に施行されたの建築基準法改正により「大規模修繕・模様替え」の適用範囲が見直される点を踏まえ、「外壁の張替え」においてどのようなケースで確認申請が必要になり得るのか、実務で押さえておきたい要点をまとめました。

はじめに

日本の住宅ストックは今後ますます増加し、同時に既存建物のリフォーム需要は年々高まっています。その中でも「外壁リフォーム」は、住宅や建築物の外観や耐久性を左右する重要なメンテナンス項目といえるでしょう。クラック(ひび割れ)や塗装の剥がれなどが深刻化すると、雨漏りや断熱性能の低下、さらには雨水侵入による結露、カビ、ひいては建物構造の劣化につながるため、早めの補修・張替えが推奨されるケースも珍しくありません。

一方で、リフォームにはしばしば「建築基準法上の手続き」が絡んできます。「外壁を張り替えるだけなら、建物の構造体には関係ないから確認申請は不要では?」と思われがちですが、工事の範囲によっては“大規模修繕・模様替え”と見なされ、確認申請が必要になる場合があります。とりわけ、2025年4月に施行される建築基準法改正では、小規模建物(いわゆる4号建築物)であっても、大規模修繕に該当するリフォームの場合は確認申請が必要になるシーンが増える見込みです。

ここでは、外壁リフォームにおける確認申請の必要性について、2025年施行の法改正対応を念頭に置きつつ詳細に解説します。

外壁塗装や、外壁の「部分張替え」「全面張替え」「カバー工法」など、工事の種類と範囲ごとに法的ポイントを整理し、「どういう場合は不要で、どこからが要申請なのか」という境界線を具体例を交えてご説明します。

また、国土交通省住宅局の通達(国住指第356号)や既存不適格問題、防火地域での留意点などにも言及し、リフォーム実務における注意点を網羅しています。

改正の背景と小規模建築物への影響

建築基準法第6条では、建物の用途や構造に応じて1~4号に区分し、一定規模以上の増改築・大規模修繕・模様替えの場合には建築確認申請が必要と定めています。従来、「4号建築物」(木造2階建て・延べ面積500㎡以下など)は、いわゆる“4号特例”の恩恵を受けやすく、「小規模住宅のリフォームなら確認申請不要」とされるケースが比較的多く見られました。

しかし近年は、耐震性能や省エネ性能の向上が社会的に強く求められており、木造住宅だからといって安全面の確認を免除してよいわけではないという議論が活発化しています。これを踏まえた2025年改正では、

- 4号建築物に対する“簡略化”が縮小される

- 大規模修繕・模様替えの運用をより厳格化する

といった方向性が示されています。

結果として、外壁リフォームであっても、その規模が大きい場合は「大規模修繕」と判断されやすくなり、従来よりも確認申請の対象範囲が広がります。

大規模修繕・模様替えの定義

建築基準法上、「大規模修繕・模様替え」とは、主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段など)のうち一種以上を、過半(1/2超)にわたり修繕・変更する工事を指します。外壁リフォームの場合は「壁」に相当し、その壁の過半以上を改修すれば大規模修繕とみなされる可能性が高いわけです。

- “壁”とはどの範囲か: 単に仕上げのサイディングやモルタルだけでなく、構造用合板や筋交いなど、耐力を担う要素を含む可能性がある。

- 1/2超えか否か: “壁”の総面積のうち、どれだけの範囲を撤去・交換するか。延べ床面積等と混同しないよう、構造単位での判断が必要。

ここで注意すべきは、外壁を張り替える際に仕上げ材のみを交換しているのか、下地や耐力壁にまで及んでいるのかという点です。

仕上げだけなら大規模修繕に当たらないことが多いですが、下地や合板を過半数以上交換するなら、“壁”としての主要構造部を大幅に修繕していると見なされるおそれがあります。

国土交通省住宅局の通達(国住指第356号)との関係

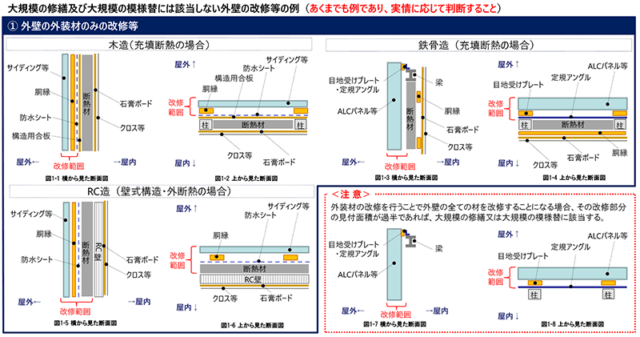

国土交通省住宅局は、屋根や外壁の改修に関して「大規模修繕・模様替えに当たらない簡易な改修ならば、原則として確認申請は不要」と通達(国住指第356号)を出しています。具体的には、

- 仕上げ材のみの改修

- 下地補修を含む、比較的軽微な外壁リフォーム

- 外壁カバー工法(既存外壁を残した上で新しい外壁材を張り付ける)

などは大規模修繕に当たらないと見なされやすい一方、外壁全体を撤去して構造部に及ぶ大規模な改修は、“過半超え”として確認申請が必要になる余地があります。

2025年以降も、この通達の趣旨は継続すると考えられますが、前述のように4号特例縮小の影響で「どこまでが軽微改修か」という解釈がやや厳しくなる可能性があるため、注意が必要です。

外壁リフォームと一口に言っても、その工事内容はさまざまです。ここでは、外壁の塗り替えや部分的な張替え、全面的な張替え、カバー工法といった代表的な工法ごとに、確認申請が必要になる場面を整理してみます。

外壁の塗り替え(再塗装)

●工事概要:外壁塗装は、汚れや塗膜の剥がれ、シーリング劣化などを補修しながら、新たな塗料を塗布することで美観と防水性能を回復させる改修です。モルタル外壁やサイディング外壁など、さまざまな仕上げに対応でき、塗料の種類によって耐久性や費用が異なります。

●確認申請が必要になるケース

- 基本的に、単なる塗り替えで構造体に触れない限り、大規模修繕には該当しないため確認申請は不要です。

- ただし、剥がしてみたら下地の合板や胴縁が広範囲で腐食しており、結果的に外壁面の1/2を超えて構造用合板を交換する事態に発展するなら要注意。

- 実務上は塗装のみで終わるケースが大半ですから、一般的には確認申請不要と考えて差し支えありません。

外壁の部分張替え

●工事概要:ひび割れや衝撃で破損したサイディング、割れが大きいモルタル部分などを部分的に張り替える・補修する手法です。建物全周のうち一部だけ改修する場合がほとんどで、費用負担を抑えられるメリットがあります。

●確認申請が必要になるケース

- 部分張替えの範囲が外壁全体の1/2を超えないならば、通常は「大規模修繕」扱いとならず、確認申請不要です。

- 例外的に、部分的な張替えのはずが、開けてみたら内部の劣化が想定以上に広がっており、結果的に過半数以上の交換に踏み切るような場合は大規模修繕に該当する可能性があります。

- したがって、施工前に現地調査を徹底し、改修範囲の見極めをしっかり行うことが大切です。

外壁の全面張替え

●工事概要:既存の外壁材(サイディングやモルタル等)を全面的に撤去し、新しい外壁材を張り直す大規模リフォームです。古い仕上げを完全に外すため、防水シートや胴縁・下地合板の状態を見ながら必要な範囲を交換できるメリットがあります。また、外観を一新しやすい点や、断熱性能向上(外断熱化など)を検討しやすい点も魅力です。

● 確認申請の要否

- 全面張替えでも、あくまで仕上げ材や胴縁、防水シートの交換にとどまる場合は、「主要構造部に及んでいない」ため、一般的には大規模修繕にはあたらず、確認申請不要という判断になることが多いです。

- しかし、構造用合板(耐力壁)を全面的に交換する場合や、筋交いの撤去・入れ替えが広範囲に及ぶ場合などは、外壁としての構造要素が過半以上に改変される可能性が高く、大規模修繕とみなされるリスクが高まります。

- 2025年以降は4号特例の縮小により、全面張替えの範囲が大きいときは、以前よりも厳しい目で「大規模修繕かどうか」が判断される可能性があるため要注意です。

外壁カバー工法

● 工事概要:既存外壁を撤去せず、その上から新しい外壁材を重ね張りする工法です。主にサイディング外壁で採用されやすく、解体費や廃材処分費を抑えることができる一方で、外壁が二重になる分、重量や厚みが増すことに留意が必要です。

●確認申請の要否

- 既存外壁を残すため、主要構造部を大きくいじらないという点で、原則として確認申請不要となるケースがほとんどです。

- ただし、重量が著しく増加して構造計算上の問題が出てくる場合や、内部の腐食が激しく既存外壁を補修しないと施工できない場合は、結果的に「大規模修繕」に発展するかもしれません。

- カバー工法自体は「簡易な改修」とみなされることが多く、通達(国住指第356号)でも確認申請不要の例示に含まれています。

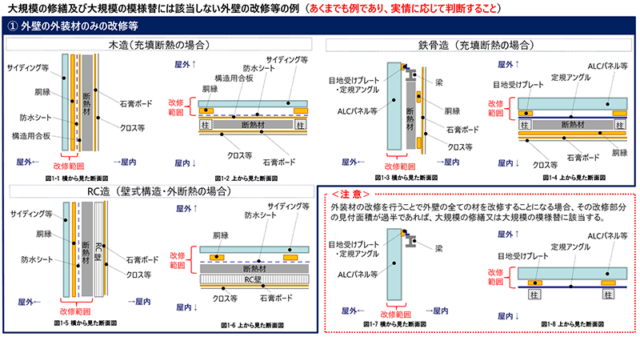

出典:新建ハウジング

壁の“過半(1/2超)”とは具体的に何を指すのか

建築基準法において「大規模修繕」とは、主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段など)の一種以上を過半にわたって修繕することと規定されています。しかし「壁」と言っても、外壁仕上げだけでなく、下地や耐力壁としての合板・筋交いなどを含むため、実際の工事では「どこまでを壁としてカウントするか」が問題になります。

- 仕上げレベルのみ: サイディング・モルタル・タイルなどの表面材

- 下地レベル: 防水シートや胴縁、透湿防水シートなど

- 構造レベル: 構造用合板や筋交い、柱・梁との接合部

法律上の取り扱いでは、耐震性能や構造耐力に影響を与える部材を「主要構造部の壁」として判断するケースが一般的です。したがって、単に仕上げ材を交換するだけなら“壁の大規模修繕”には該当しにくいと考えられます。

事前調査の重要性

外壁を開けてみないと分からない劣化・腐食が多数見つかり、当初は想定していなかった下地や構造部材の交換が必要になることはリフォームではよくある話です。とりわけ、築年数が長い住宅や、雨漏りが長期間放置されていた建物では、下地の腐朽が著しく進行していることがあります。

- 当初計画: サイディングの表面だけ張り替える軽微工事→想定外の腐食が多数判明→合板や筋交いを大部分で交換

- 結果: 構造壁の1/2以上に及ぶ修繕となり、大規模修繕認定の可能性が高まる

こうした展開を回避するには、事前の現地調査や耐震診断が非常に重要です。

リフォーム前に、壁内部の状態を精査することで、「この範囲なら部分補修で済む」「これは大規模修繕になる可能性が高いので確認検査機関に相談すべき」といった方針を立てやすくなります。

大規模修繕に該当する場合のメリット

一見すると「大規模修繕に該当→確認申請が必要」となるのは手間やコストが増えるためデメリットに映りがちですが、適切に確認申請を行うことによるメリットももちろんあります。

- 公的なお墨付き(売却時の価値などに影響)

- 行政または指定確認検査機関の審査を通すことで、改修後の建物が法規的に安全性を満たしていると証明されることがメリットです適合基準自体はハードルが高くはないですが、何よりも法適合されるため、のちのちの売却などで正当な価値判断がされやすいといえます。

- 将来的な売却・相続で有利

- 1の影響でリフォーム履歴の明示や耐震性の向上が、買い手や買い手側の金融機関からローン付けが良くなりやすい。

- 性能向上リフォームをセットで検討しやすい

- 大規模工事になるますが確認申請に乗せて耐震補強や省エネ改修、バリアフリー化を同時に行うことで、建物全体の価値を大きく高められる。

こうしたメリットを踏まえ、「無理やり確認申請を回避する」よりも、必要な工事はしっかり行って安全性を高めるほうが結果的に得策という考え方もあります。

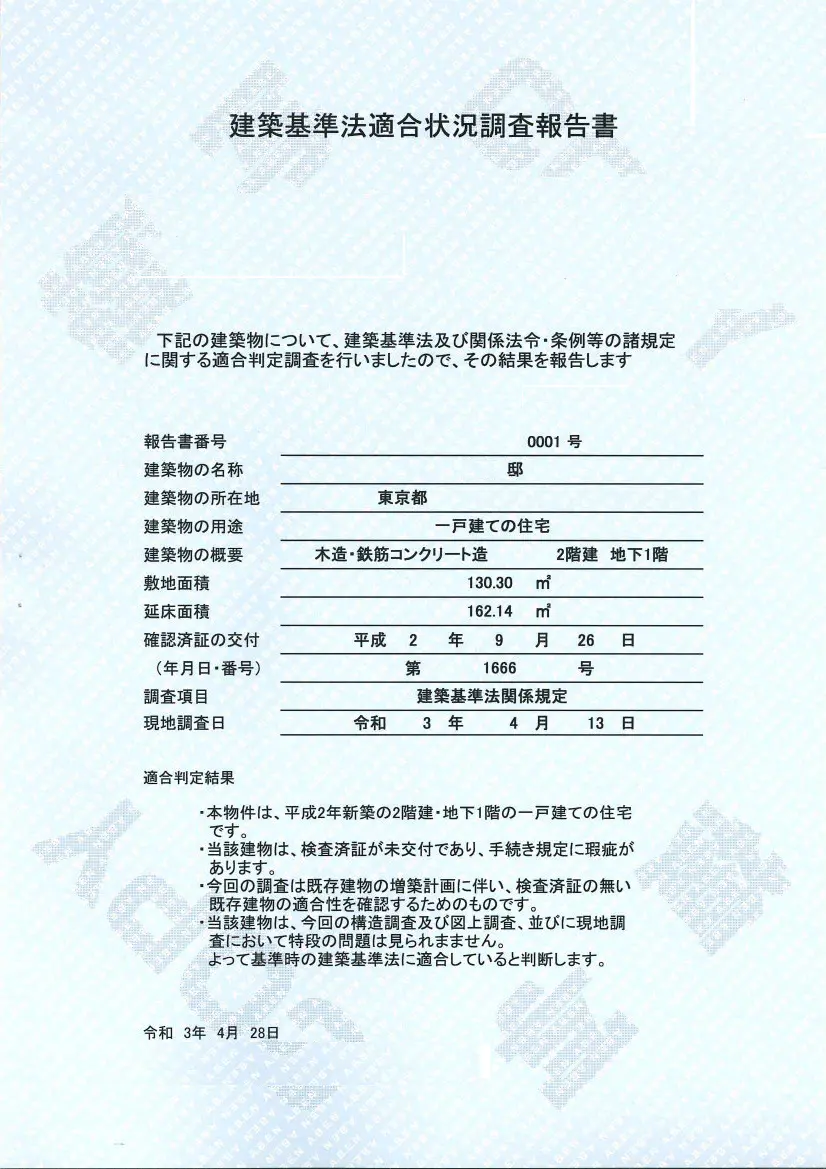

※転載厳禁・個人情報等は伏せております。

鉄筋コンクリート造・木造の混構造での増築申請前の既存住宅適合調査報告書。

こちらの資料と確認申請設計資料と合わせて確認申請を行いました。

確認申請手続きの基本

外壁リフォームが「大規模修繕」に当たると判断された場合、実務上はどのように確認申請を進めるのでしょうか。

以下では、一般的な流れを簡単に整理します。

●設計図書の作成と事前相談

大規模修繕に該当しそうな場合、まずは改修計画を専門家に依頼し、現状の建物が新築当時の基準に適合するか法適合調査が必要です。その後、必要に応じた図面や書類(修繕前・修繕後の平面図・立面図・断面図、構造計算書など)を作成します。改修範囲や内容を可視化できるようにしておくことで、指定確認検査機関や所管行政庁への事前相談がスムーズに進みます。

●確認申請書類の提出と審査

実際に確認申請を行う場合、建築基準法施行規則に定める申請様式や図面を準備し、所管行政庁または指定確認検査機関に提出します。審査期間中、補足資料の提出や設計内容の修正を求められることもあります。

- 審査のポイント

- 建物の耐力壁バランスが崩れていないか

- 使用する外壁材が防火規制(防火地域・準防火地域)に適合するか

- 荷重条件の変化(外壁材の重量増)による構造計算の再確認

●工事着工と完了検査

確認済証が交付されれば工事を着工できます。大規模修繕の場合、新築ほど厳密ではないものの、完了検査が行われることもあり、適切に改修内容が施工されているかを検査官が確認します。

防火地域・準防火地域での外壁張替え

外壁材の変更が防火地域や準防火地域に該当する場合は、さらに注意が必要です。

● 防火性能の確保

防火地域・準防火地域では、外壁に対しても一定の防火(準防火)構造が義務付けられるため、リフォームの際に外壁材を変更する場合は、その材料がきちんと防火認定を受けているかを確認しなければなりません。サイディングやタイル・ALCパネルなどは多くが認定を取得していますが、使用する厚みや施工方法によって可否が分かれます。

- 注意点: 塗装による防火性能は限定的であり、外壁材そのものの燃え広がりにくさ、裏面の施工方法なども含めてチェックされる。

● 外壁の張替え規模と法的手続き

防火地域や準防火地域では、全面改修に近い大規模リフォームを行う際、通常の大規模修繕要件に加えて、防火規定に適合しているかどうかが審査されます。たとえ構造用合板や筋交いの交換が少なくても、防火上の仕様変更が大きければ確認申請が必要と判断される可能性がありますので、自治体窓口や設計事務所と早めに相談することが重要です。

外壁リフォームにおける“既存不適格”の問題

● 既存不適格とは

建築基準法や関連法規が何度も改正される中で、建築当時には適法だった建物が、現在の基準に照らすと一部が不適合となるケースを「既存不適格」といいます。外壁を大きく改修する場合、建物全体の状態が現行基準に合わない項目があると、申請手続きが複雑化することがあります。

●大規模修繕で“増改築”扱いにならないか

既存不適格の建物をリフォームする際、大規模修繕(過半超え)や増築などで法的に“新築同等”の基準が求められると、現行法令に合わせた是正を求められる場合もあります。外壁の張替えによって建物の防火区画や隣地境界線からの距離が変わるわけではないにせよ、「外壁の位置や開口部の扱いが変更される」といった場合には注意が必要です。

外壁リフォームは、単なる仕上げの更新だけでなく、断熱性能を高めるチャンスでもあります。最近では省エネニーズの高まりを背景に、外壁張替えを機に外断熱工法を導入するケースも「増改築com@」では増えてきました。

外断熱 vs. 内断熱

- 外断熱: 既存外壁の外側に断熱材を貼り付け、新たな外壁仕上げを施す。熱橋を減らせるメリットが大きい。

- 内断熱: 柱や梁の内側に断熱材を充填する従来工法。施工が比較的容易で費用を抑えやすい。

外断熱へ移行する場合は、外壁の張替えが大掛かりになるため、建築基準法上の「大規模修繕」との線引きが問題化する可能性があります。一方、性能向上リフォームとしては効果が高いので、事前に設計者・確認検査機関と協議し、安全性を確保しながら進めることが大切です。

通気工法と防水設計

外壁の張替え時、断熱改修を組み合わせるときは通気工法(壁内に通気層を設け、湿気や熱を排出する方式)を適切に導入することで内部結露を防ぎ、長期的な耐久性を高める効果が期待できます。施工不良により壁内で結露が発生すると、木材の腐朽やカビの発生を招きかねないため、設計・施工の質がとても重要です。

外壁張替えに外断熱パネルを貼ってサイディングを上張りする場合は確認申請が必要か?

● 概要:外断熱パネル+サイディング上張りの工法

近年、省エネや室内環境の快適性を重視するリフォーム需要の高まりを受け、外壁の張替えと同時に外断熱工法を採用するケースが増えています。具体的には、

- 既存外壁を撤去、もしくは仕上げ材を除去する

- 外断熱パネルを外壁の外側に貼り付け(断熱材としてスタイロフォームやポリスチレンフォームなど)

- 断熱パネルの上に通気胴縁を設ける(外壁内部の通気層を確保)

- 新しいサイディングを外側に張り上げる

といった流れが代表的です。

内断熱(柱や間仕切りの内側に断熱材を入れる工法)に比べて熱橋(構造体を伝って外気温が侵入する経路)を減らす効果が高く、断熱性能の大幅な向上が期待できるのがメリットです。

●確認申請の要否

(1)大規模修繕に該当する可能性

「外断熱パネルを貼ってサイディングを上張りする」工事は、一見すると仕上げ材の更新に近いようにも見えます。しかし、実際には以下のような要素が絡むため、大規模修繕に該当する可能性が出てきます。

-

既存外壁の下地や耐力壁をどの程度交換するか

もし雨漏りや腐食が広範囲に見つかり、構造用合板や筋交いを過半数以上交換するなら、大規模修繕扱いとなり確認申請が必要となるリスクがあります。 -

建物外壁の厚み・重量の増加

外断熱パネルを貼ることで外壁が分厚くなり、場合によっては建物高さのわずかな変更や荷重増が発生します。荷重増を許容できるかどうか(構造計算上のチェックが必要)によっては、大規模修繕の判断と同時に建築基準法上の検討が必要となる場合があります。

(2)仕上げ材や下地の交換範囲

- 単に「既存外壁の上に外断熱パネルを貼って、通気胴縁+サイディングを張る」だけで、構造体の大きな交換や撤去が伴わないのであれば、原則として大規模修繕には該当しない可能性が高いです。

- ただし、外断熱パネルの取り付けに際して既存下地を大部分取り替える、あるいは筋交い・合板の過半にまで及ぶ交換を行うなら、大規模修繕と見なされる可能性があります。

(3)防火地域・準防火地域の場合

防火地域や準防火地域で外断熱パネルを導入する場合、断熱材の防火性能や準不燃材としての認定が必要な場合があります。新たに張るサイディングや胴縁との組み合わせも含め、法令に適合しているかどうかを建築士や確認検査機関と十分に協議することが大切です。

● 通気工法との両立:外断熱パネルを張る際の注意点

(1)「通気工法の外壁に外断熱パネルを張っても意味がない」問題

もともと通気層を設ける外壁(例:透湿防水シート+胴縁+サイディングなど)は、壁内部の湿気や熱を外に逃がすための隙間を確保している構造です。ここに外断熱パネルをそのまま貼り付けても、断熱材の裏側に通気層が通っている状態では断熱効果が十分に発揮されない場合があります。せっかく外断熱工法を採用しても、実質的には冷気や熱気が回り込むため、意味が薄れてしまうのです。

(2)断熱パネルの外側に通気層を確保すべし

外断熱を成功させるうえで重要なのは、断熱材を外壁の外側に連続して貼り付けたうえで、その外側に通気胴縁+サイディングを設けることです。具体的には下記のイメージとなります。

こうすることで、

- 外断熱パネルそのものの裏側に空気が流れ込まない(断熱欠損を防止)

- サイディング裏側に通気層を設ける(結露リスクや熱気のこもりを防ぐ)

というメリットを得られます。

(3)施工精度と納まりの重要性

外断熱パネルを貼る場合、外壁のコーナー部、開口部(窓やドア)の取り合いなど、ディテール処理が複雑になりがちです。断熱パネルとサイディングの隙間が不適切に空いていたり、防水シートとの重ね代が不十分だったりすると、雨漏りや結露が生じる原因になります。施工精度の高さが求められるため、経験豊富な業者に依頼するか、施工管理を十分に行うことが肝要です。

●外断熱パネル+サイディング上張りと確認申請

-

大規模修繕に該当するかは“下地や構造体の交換規模”が鍵

- 仕上げ材+外断熱パネルの追加程度なら大規模修繕と見なされにくい。

- しかし、腐食や耐震補強のために構造用合板・筋交いを過半数レベルで交換するなら、確認申請が必要になる可能性が高い。

-

通気層の位置と断熱材の配置を正しく設計する

- 通気工法の外壁にそのまま断熱パネルを貼るのではなく、断熱材の外側に通気胴縁→サイディングとすることで、外断熱の効果をきちんと得る。

- 施工ミスがあると逆効果になるリスクがあるため、専門家による入念な納まり検討が欠かせない。

-

防火地域・準防火地域では材料や施工法の確認が必須

- 断熱パネルやサイディングが認定を受けているか、防火・準防火構造の仕様を満たすかなど、自治体や確認検査機関と事前協議を行う。

-

長期的な性能と安全性を見据えたリフォームを

- 外断熱工法による省エネ効果や室内快適性の向上は大きなメリット。

- ただし、法的手続きや構造安全性を軽視すると将来トラブルにつながる恐れがある。必要であれば確認申請を行い、公的なお墨付きを得るほうが結果的に安心・有利である。

上記のように、外壁張替えで外断熱パネルを導入する場合、工事の範囲や既存外壁の状態によっては建築基準法上「大規模修繕」に該当し、確認申請が必要となる可能性があります。また、そもそも外断熱パネルを貼るだけでは十分な断熱効果が得られない場合があるため、通気層の位置や施工方法の検討が不可欠です。断熱性能と防水性能、そして法規適合の三位一体を実現してこそ、長期的に安心で快適な外壁リフォームとなるでしょう。

法規知識に精通した業者を選ぶ

外壁張替えが「大規模修繕」に該当するかどうかの判断は容易ではありません。建物の構造や劣化度合い、地域の防火規制などを総合的に考慮する必要があるため、外壁張替えリフォームの実績があることはもちろん、新築ではなくリフォームでの確認申請、法規知識に精通した業者を選ぶのがベターです。

●見積もり・契約時のチェックポイント

- 改修範囲を明確化: どこまで外壁を撤去するのか、下地や構造用合板をどの程度交換するのかを契約書や図面に落とし込む。

- 追加工事が発生する場合のルール: 解体後の状態次第で大規模修繕になるリスクがあるなら、その時点で改めて見積もりを出してもらい、必要なら確認申請を検討する旨を明記しておく。

- 保障やアフターフォロー: 外壁リフォームの不具合は後から雨漏りなどで顕在化しやすい。保証内容と期間をしっかり確認。

●事前相談の有用性

「大規模修繕に該当しそう」「既存不適格の疑いがある」「防火地域で外壁材を変えたい」など、グレーゾーンの要素があるなら、着工前に自治体や指定確認検査機関へ相談するのが無難です。後から行政から指摘を受けると、工事のやり直しや是正命令が出る可能性もあり、コスト・手間ともに大きなダメージにつながります。

2025年以降の展望と外壁リフォームのポイント

●4号特例の縮小がもたらす変化

2025年以降、いわゆる「4号建築物」(2階建て以下の木造住宅など)でも、大規模修繕・模様替えに対する確認申請の適用が強まると予想されます。具体的には、外壁リフォームの際に耐力壁としての合板や筋交いを大きく交換するなら、「大規模修繕」と見なされやすくなるということです。これまで曖昧に処理されていたリフォームも、法的手続きをきちんと取る方向へシフトしていくでしょう。

●安全性・性能を優先したリフォームの重要性

法改正により、「最小限の補修だけにとどめ、確認申請を避けたい」という考え方は通りにくくなる可能性があります。むしろ、建物の安全性や省エネ性能を引き上げ、将来的な資産価値を高めるようなリフォームこそが推奨される時代となるでしょう。外壁リフォームを機に、耐震補強や断熱改修もセットで行えば、住宅の快適性・長寿命化に大いに寄与します。

●情報開示と第三者検査の流れ

近年は、リフォーム工事の透明性を高めるために、第三者機関の検査や工程写真の公開などを求める動きも広がっています。外壁張替えの工事範囲や使用材料、施工精度について、適切な情報開示を行うことは施主・施工業者ともにメリットがあります。法的手続きを経た大規模修繕であれば、こうした記録を行政や指定検査機関にも提示しやすいため、トラブル防止にも役立ちます。

ここでは、「増改築.com@」に寄せられている、外壁張替えに関連する質問をQ&Aでまとめます。2025年法改正を踏まえた場合でも基本的な考え方は変わりませんが、運用が厳しくなる可能性がある点に留意してください。

Q1. 「仕上げ材のみ」全面的に張り替えるなら、確認申請は不要?

A1. 通常、仕上げ材の張り替えのみなら主要構造部に触らないため大規模修繕には該当しないとされ、確認申請は不要になることが多いです。とはいえ、解体時に下地合板の腐食が深刻と判明した場合は、過半数以上の交換に至るかどうか慎重に検討する必要があります。

Q2. カバー工法は本当に手続き不要?

A2. カバー工法は既存外壁をそのまま残し、上から新しい外壁材を重ねるため、一般に「大規模修繕」扱いとはなりにくいです。ただし、内部の腐食が進んでいて下地補修が大規模になる場合や、重量増が構造に影響を及ぼす場合は法的要件を確認するのが無難です。

Q3. 防火地域でサイディングの種類を変えるとき、申請は必要?

A3. 防火地域や準防火地域では、外壁材が認定品かどうかが大きなポイントです。仕上げ材の変更によって防火性能に影響が出る場合は、確認申請が必要になるケースがあります。自治体の建築指導課や指定確認検査機関に事前相談がおすすめです。

Q4. 2025年以降、外壁の1/3程度の張替えなら安心?

A4. 数字上は1/3なら1/2以下なので大規模修繕ではないと考えられますが、実際には工事中に範囲が拡大する例が多いです。特に劣化が著しい場合は、結果的に1/2以上になることもあるため、事前診断を徹底し、追加工事のルールを明確化しておくと安心です。

Q5. 大規模修繕に当たってしまった場合、費用面ではどんな影響が?

A5. 確認申請のための設計料や検査手数料、構造計算が必要な場合はその費用がかかります。ただし、安全性や将来の資産価値を高められるほか、耐震補強や省エネ改修に対して自治体から補助金が出る場合もあるため、一概にデメリットだけとは言えません。

外壁の張替えと確認申請の境界

- 仕上げ材だけを替えるなら、通常は確認申請不要

- 構造用合板や筋交いなど耐力要素を広範囲(過半超)で交換するなら、大規模修繕に該当し、確認申請が必要

- 2025年法改正により、これまで4号特例で見逃されがちだった“グレーゾーンリフォーム”も、申請対象とされる可能性が高まる

安全性重視のリフォームの必要性

- 確認申請が不要な範囲でも、安全性や耐久性の向上を無視するのは危険。

- 外壁リフォームを機に、耐震補強や省エネ改修を検討することで、住宅ストックの長寿命化・資産価値向上につなげられる。

- 必要なら確認申請を行い、正式に建物の性能を保証してもらう手段も有効。

事前調査・専門家との連携が鍵

- 解体後の想定外の腐食発見が、大規模修繕認定につながるケースは多い。

- 着工前に建物の現況把握を徹底し、法的手続きのリスクと追加費用を考慮して計画を組む。

- 防火地域や既存不適格など複雑な条件下では、早めに自治体や指定確認検査機関へ相談するのがベスト。

今回は、「外壁の張替えに確認申請は必要か?」という問いに対し、2025年建築基準法改正で厳格化が進む背景を織り込みながら、外壁リフォームを中心に解説を行いました。以下のポイントを最後にご確認ください。

- 外壁リフォームは、仕上げ材のみの交換であれば大半が「確認申請不要」となるが、構造体(耐力壁)の交換規模が過半を超えれば大規模修繕となり得る。

- 2025年以降は4号特例が縮小され、小規模建物でも厳密に確認申請の要否が問われる流れになる。

- 解体後に思わぬ劣化が発覚し、結果的に修繕範囲が過半を超えるケースは珍しくないため、施工前の診断や事前協議が重要。

- 防火地域・準防火地域の場合は、外壁材の防火性能や地域特有の規制にも配慮しなければならない。

- 大規模修繕に該当して確認申請が必要になる場合でも、建物の安全性向上や将来価値の維持という点ではプラスの側面がある。

外壁は建物を守る“顔”であり、美観や耐久性、防水・断熱性能に直結する大事な部位です。2025年の法改正をきっかけに、これまで以上に法令順守と安全性が重視されるリフォーム市場へと変化していくでしょう。本稿の情報が、外壁張替えを検討するうえでの法的判断や施工実務の一助となり、より安心・快適な住まいづくりに貢献できれば幸いです。

2025年建築基準法法改正に関する情報を網羅!

わかりにくい建築基準法改正後の対応も下記を読むことで理解が深まります。

確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?

法改正後のフルリフォームは申請が必須となります。しかし申請ができない方からの相談も数多く寄せられています。

戸建てフルリノベーション実績500棟を超える経験値、リフォームでの申請実績屈指の増改築comが申請をせずに性能向上を図る『3つのフルリフォーム』を例に徹底解説

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

■全国の性能向上リノベーション『ピックアップ事例』※プロの詳細解説付きレポート

< プロフィール >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【趣味】

アクアリウム歴30年。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。

その後、代議士秘書を経て、代々家業となっている工務店(現在のハイウィル)に入社。 平日は棟梁の弟子として、週末は大工学校の生徒としての生活が始まる。 このとき棟梁の厳しい躾けのもと建築を一から叩き込まれることになる。 建築現場の施工管理に従事。また職人に対する躾もこのときに学ぶ。 主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。

幼い頃からの祖父の教えにあった 「住まいはお客様のためのものであり、我々の自己満足的な作品であってはならない。作品とはお客様の生き方に触れ、共感することで初めて形となる」 という教訓を礎に、家業である会社を一度離れ、独立を決意。 2003年5月フルリフォーム・リノベーション専業会社株式会社リブウェルを設立。代表取締役に就任。 旧耐震基準の建物の性能価値をローコストでバリューアップする提案に特化したサロン 「ドゥ・スタジオ」を練馬区にオープン。木造フルリフォーム事業を本格的させる。 旧態依然の不透明だらけの住宅産業に疑問を持ち、特に費用ウェイトの高い”ハコモノ”と呼ばれるキッチン・バスなど定価があるものをすべて分離して安い会社から自由に購入できる施主支給システムを日本で初めて提案。「住設・建材百貨店」にて販売を開始する。

2003年年に業界内に「施主支給」というキーワードを公開し一大センセーショナルを業界に巻き起こす。 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる性能向上リノベーションを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年設立時に推進していた戸建フルリフォーム事業、建材卸売事業のコア事業を家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。 株式会社リブウェルでは全国の中小建築会社へのwebマーケティング支援事業を本格化。 自身の創業したリブウェルを部下に譲りハイウィル1社に集中することを決意。250棟の性能向上リノベーションの営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級5以上」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造性能向上リノベーション経験の集大成として、日本初の木造性能向上リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。本社を日暮里へ移転。

2019年創業100周年、全国工務店向けのセミナー講師を務め、日本の住宅の耐震強化の普及活動を開始。

2020年「増改築com®」に全国から寄せられる相談に応えるべく、「増改築.com®」の全国展開の準備活動を開始。

【現在の活動状況】

ハイウィルでの木造フルリフォームの担当者として現場で汗を流しつつ、全国の技術優位の中小工務店との共生ネットワーク構築のため、全国を飛び回り技術優位の企業に対する協力体制の構築、支援に全力を注いでいる。

『増改築.com®』コンセプト

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)