戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP > リフォームで確認申請が不要なケース【2025年建築基準法改正対応】)

更新日:2026年2月11日

リフォームで確認申請が不要なケースを検討【2025年建築基準法改正対応】

- はじめに

- リフォームにおける“主要構造部”の扱い

- 大規模修繕・模様替えの判定基準

- 「床の張り替え」で確認申請不要とできるか?

- 基礎補強を“1/2以下”に抑えるという発想

- 主要構造部に関わる抜け道的アプローチのリスク

- 確認申請が不要となり得る具体的ケース

- 耐震改修と確認申請の実務

- 計画段階で検討すべきポイント

- まとめと展望

ただし、本稿で紹介する内容はあくまで一般論・解釈例であり、実際の運用や判断は所管行政庁や確認検査機関によって異なり得るため、最終的な結論を下す前には必ず専門家に個別相談を行ってください。

日本の建築基準法は、建物の安全性・衛生性・防火性・居住性などを総合的に担保する目的で定められた法律です。

新築だけでなく、増改築、用途変更、大規模修繕や模様替えにおいても、一定規模以上の工事では「建築確認申請」を行い、行政や指定確認検査機関の審査を受ける必要があります。

しかしながら「大規模修繕・模様替え」の基準、特に“主要構造部を過半(1/2超)にわたり改修するかどうか”という線引きは、現場ごとに非常に解釈が難しい面があります。さらに、これまで小規模住宅に対しては「4号特例」と呼ばれる簡略化が比較的広範に適用されてきたことから、「リフォームであっても確認申請が不要」とされるケースが多かったのも事実としてありました。

しかし2025年施行の改正で4号特例の縮小が予定される中、たとえ2階建て以下・500㎡未満の木造住宅などであっても、主要構造部の改修範囲が大きくなれば確認申請の対象となる可能性が高まると考えられています。

ここでは、特に「床は主要構造部にあたらないのではないか」「基礎補強を半分以下に抑えれば確認申請は要らないのではないか」という、ややグレーな領域に踏み込みつつ、実際にどのようなリフォームが確認申請不要となり得るのかを広範囲に解説します。

2-1. 主要構造部の定義

建築基準法の施行令や通達などで、主要構造部とは通常「壁・柱・床・はり・屋根・階段」とされています。これらはいずれも建物の安全性に直結する要素であり、たとえば耐力壁や柱を大きく変更すると耐震性能が変わる、屋根を重い素材に変更すると建物全体にかかる荷重が増すなど、さまざまな影響が生じます。

2-2. “床は主要構造部”なのか?

とはいえ、実務において「床」をめぐる解釈は微妙です。一般には、スラブ(鉄筋コンクリート造)や構造用合板を使った剛床構造など、建物の耐力に大きく関わる床は主要構造部として扱われることが多いでしょう。一方で、「在来工法の1階床が根太や大引きの上に置かれた単なる板張り」で、かつ構造計算上も耐力壁ほど重要でない、といったケースでは、「法令上の主要構造部に該当しないのではないか」という見解も散見されます。

- 実際の解釈例

- 木造2階建て住宅の1階床が剛床として計算されていない → 建物の水平剛性を負担していないので、“主要構造部”としては取り扱わない。

- 2×4工法や剛床工法で床が構造上重要な役割を果たしている → 床自体が建物の耐力に寄与するため“主要構造部”に含まれる可能性が高い。

こうした解釈の差によって、「1階床なら取り替えても大規模修繕には当たらず、確認申請は不要では?」という見方が生まれるわけですが、当然ながら行政庁や確認検査機関の判断は「床が構造計算上どう位置付けられているか」によって変わります。単に「1階床は主要構造部ではないでしょ」と独断で決めつけるのは危険なので、あくまで理論と根拠を示したうえで、所管に確認するのが望ましいといえるでしょう。

3-1. 過半(1/2超)にわたる修繕かどうか

建築基準法では「主要構造部の一種以上を、過半にわたり修繕・模様替えする工事」を「大規模修繕・模様替え」と定義しています。たとえば、床や屋根、壁、柱、梁などのうち、一つでも1/2以上を改修する場合は“大規模”に分類され、原則として確認申請が必要になります。

具体的には、

- 階段の段数が10段あるうち、6段以上を丸ごと交換する

- 梁が10本あるうち6本を補強や交換する

- 一つの耐力壁種別(例:外壁周り)について、6割を超える範囲を改修する

一方、「大規模修繕・模様替え」に該当しなければ、基本的には確認申請は不要という整理になります。ただし、確認申請が不要でも、耐震性能や安全性を損なう改修は違反にあたり得るため、設計・施工の専門家がきちんと法令を踏まえて判断すべきです。

3-2. 4号特例の縮小と影響

2025年施行予定の建築基準法改正では、延べ面積500㎡以下、階数2以下、かつ木造といった「いわゆる4号建築物」に対しても、これまでより厳格に建物の構造安全性や省エネルギー性能が問われるようになる見通しです。従来は「4号建築物だから大丈夫」として簡略化されていたリフォームでも、主要構造部の1/2を超える改修に当てはまれば、確認申請を要する方向に運用されるケースが増えるものと考えられます。

4-1. 1階床は主要構造部ではないとの解釈

実務上、「1階床(特に在来工法の場合)は構造要素ではないので、過半を張り替えても大規模修繕ではない」との見解が一部で存在します。ここでの論拠は以下のような内容です。

- 床は耐力壁や柱・梁と比べて、建物の荷重・水平力を直接負担していないとみなせる場合がある。

- 1階は地盤面近くにあり、床の荷重伝達は基礎+大引き+根太が下支えする構造のため、2階の床ほど水平剛性を負担していない可能性がある。

- 通常の在来軸組工法では、壁や小屋組が剛性を確保する主要素であり、床はあくまで居住空間を支える部分的な部材にすぎない。

これらを踏まえ、「1階床なら大規模修繕に該当しない可能性がある」という整理です。しかしながら、床を一切構造計算していないかどうかを公式に証明し、確認検査機関が納得するかどうかは別問題です。設計図書や計算書がない古い住宅では、そもそも構造計算が行われておらず、「床は主要構造部ではない」と言い切る法的根拠を示すことが難しいケースもあります。

4-2. 下地・根太・大引きまで交換する場合の注意

単にフローリングなどの仕上げ材だけを変える工事なら、もちろん大規模修繕の範囲とはみなされにくいでしょう。しかし、実際の改修現場では床下地の合板や根太・大引きが傷んでおり、大きく交換・補強しなければならない場合もあります。さらに、昨今は剛床工法(構造用合板で床の水平剛性を確保する)や根太レス工法が広く普及しており、床が耐力に大きく寄与している家も増えています。

- 判定上、悩ましいポイント

- 床合板を大きく張り替える場合、実質的には建物の耐震性能に影響する可能性が高い。

- 1/2を超える範囲で床の下地を交換するなら「主要構造部の過半を超える改修」とみなされるリスク。

- 地区計画や防火地域・準防火地域の制限、あるいは自治体独自の条例によっては“床の改修”でも手続きが必要になる場合がある。

結局、「1階床は主要構造部ではない」と無条件に断じることは、現実的にはかなりグレーといえるため、事前に計画段階で専門家・行政と協議しておくのがトラブル回避の要となります。

5-1. 無筋基礎への耐震改修

日本の既存住宅、特に新耐震基準以前に建築された旧耐震基準の建物には、無筋コンクリート基礎(鉄筋が入っていない基礎)が多く見られます。耐震改修を行う際、もっとも効果的な方法のひとつが「既存基礎の外側、内側、あるいは下部に鉄筋コンクリートによる増し打ちや補強を施す」工事です。これは建物の基礎自体を強化し、地震時の損傷を抑えるうえで非常に重要な施策となります。

5-2. “基礎も主要構造部か?”の問題

基礎は本来、建物の荷重を支える最も重要な要素であり、鉄筋入りコンクリート造が基本です。多くの場合、基礎は主要構造部の1つとして認識されますが、建築基準法の条文上は「壁・柱・床・はり・屋根・階段」といった内部躯体を明確に列挙しており、基礎そのものを明示的に主要構造部と定義しているわけではないとの解釈が、一部の専門家から提示されています。

もっとも、基礎の改修は構造安全性に直接かかわるため、行政庁から「基礎も含めて主要構造部の一部とみなす」という扱いを受けることも珍しくありません。そのため、現場レベルでは「基礎を半分以上改修すれば“主要構造部の過半を超える修繕”として確認申請が必要」と解釈されるケースが多いでしょう。

5-3. “半分以下なら確認申請不要”という計画の発想

一部では「ならば耐震補強計画を、基礎全体の2分の1以下の範囲に抑えれば、確認申請が不要になるのでは?」という考えが語られることもあります。これは、主要構造部の過半を改修していない扱いにするという抜け道的な発想です。

- 具体例

- 建物の基礎全周が40mあるとして、そのうち20m未満を補強計画での対象に調整し構造計算を作成する

- もしくは“部分的にセクションを分けて複数年に渡って工事”を行い、1年目は15m、2年目も15m、と分散して行う

たしかに、こうした手法であれば書面上は「基礎補強が2分の1を超えない」と整理でき、確認申請不要という可能性がゼロではありません。しかし、最終的な判断は所管行政庁や確認検査機関の解釈次第ですし、「安全性を担保するための耐震改修なのに、補強範囲を意図的に抑えるのは本末転倒ではないか?」という声もあります。実務的には、構造安全性を最優先とするため、必要な補強はしっかり行い、しかるべき確認を取る方向が望ましいといえるでしょう。

6-1. 法的リスク・行政指導

前述のように「1階床は主要構造部ではないから、いくら改修しても大丈夫」「基礎も半分以下ならセーフ」といった解釈を実際に取った場合、法的に本当に問題ないのかは相当にグレーゾーンです。工事後に行政庁が現地調査を行い、「これは実質的に主要構造部の大部分を改修している」とみなされた場合、工事の差し止めや是正命令、あるいは罰則の対象となるおそれもあります。

6-2. 構造安全性の担保

さらに、建物の安全性という観点からは、中途半端な補強や部分的な改修によってかえって不均一な強度となり、地震時に特定の箇所だけが先に崩壊するリスクが高まることも考えられます。本来であればすべての壁面や基礎をバランスよく補強すべきところを、「確認申請を避けるため」という理由で範囲を半減させてしまうと、「そもそも耐震目的を果たせない」ような結果に陥りかねません。

6-3. 将来的な資産価値・売却時の説明義務

リフォームや耐震改修の履歴は、将来的に建物を売却・譲渡する際の重要なアピールポイントとなります。同時に「確認申請の有無」は買い手や金融機関にとっては大きな関心事です。もし改修内容が大規模修繕レベルであったにもかかわらず確認申請を行っていなかったとなると、売却時の説明で不利になったり、ローン審査で不利になる場合もあります。

ここまで“抜け道”のような事例を取り上げましたが、もちろん正当な解釈のもと「確認申請不要」となるリフォームも多々あります。以下では、改めて代表的な不要ケースを整理します。

7-1. 仕上げのみの張り替え

対象

- 屋根・外壁・床・階段踏板の「表面仕上げ材」を同程度の素材で張り替える場合

ポイント

- 構造体(柱・梁・耐力壁・主要な床合板・主要な基礎)に手を加えない

- 既存からの荷重変化や耐震性能の低下がほとんどない

7-2. 部分的な補修(過半を下回る範囲)

対象

- 壁や床合板、柱・梁などを一部交換するが、その合計が各構造要素の1/2未満にとどまる工事

ポイント

- 例えば「壁の20%のみ張り替える」「梁の2本だけ交換する」といった軽微な改修

- ただし補修対象が複数にわたり、合算で“過半超”と判断されるリスクは要注意

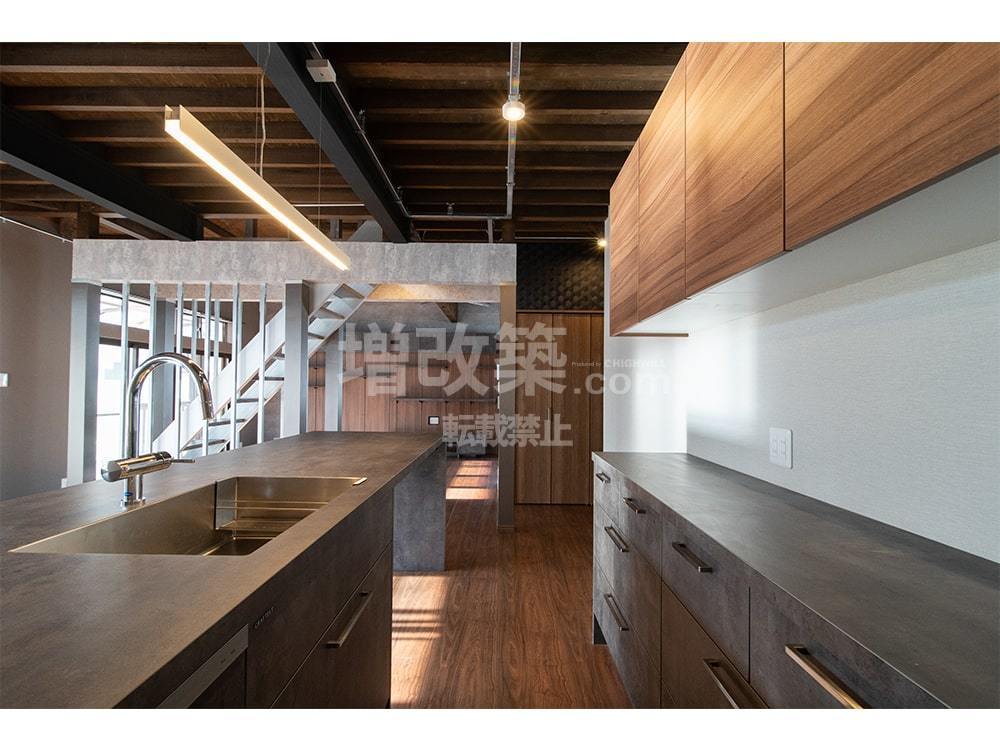

7-3. 用途変更を伴わない設備更新・耐久性向上の工事

対象

- キッチンやユニットバスの交換、配管・電気設備の更新など

ポイント

- 建物の用途や構造に大きく影響しない

- 間仕切りや開口部を大きく変えない

7-4. グレーゾーンへの対応

1階床や基礎補強の工事を実施する場合でも、確実に「過半を下回る」かつ「構造安全性に影響が少ない」と所管行政庁が認めれば、確認申請不要となる可能性はあります。ただし、前述の通り“実際に建物全体のバランスを損なっていないか”“改修の総量が意図せず過半に達していないか”を丁寧にチェックすべきです。

8-1. なぜ耐震改修は確認申請が敬遠されやすいのか

耐震改修を実施する際、本来であれば建物の構造をしっかり確認し、必要に応じて建築確認申請を行うのが安全・安心の面で理想的です。しかし、以下のような理由から「できれば申請を回避したい」という声が出ることも少なくありません。

- コスト増

構造計算や確認審査手数料、補強設計など、申請にともなう費用がかさむ。 - 工期の遅延

申請図書の作成、審査期間、修正対応などで工期が長引く。 - 工事内容の自由度が低下

設計変更がしにくくなり、現場の柔軟な対応が制限されると感じる業者もいる。

8-2. 行政庁との事前協議

一方で、確認申請を行わずに済ませた結果、後から大きなトラブルに発展するリスクもあります。近年、自治体によっては「耐震改修相談窓口」を設け、事前協議の段階で「どこまでの補強なら確認申請不要か」「申請した場合どのようなメリットがあるか」といった説明を行うケースも増えています。申請不要を安易に狙うよりも、事前協議でリフォーム計画を行政庁とすり合わせておくほうが、結果的にスムーズな工事に進むことが多いとされています。

8-3. 補助金・助成制度との関連

自治体によっては、一定の耐震改修を実施した建物に対して補助金や助成制度を設けているところもあります。(補助金を上回る調査費用や設計費用が掛かることが大半ではあるが・・)ただ、そうした制度を利用する場合は、「きちんと確認申請を行い、法令基準に適合させること」が要件となっているケースがほとんどです。「申請不要の範囲で済ませる=補助金は使えない」可能性もあるため、費用面でも損得勘定を十分に吟味しなければなりません。

9-1. 事前調査の重要性

いざリフォーム工事に入ってみたら、想像以上に下地や基礎が傷んでいて修繕範囲が拡大し、「当初は過半以下と思っていたのに、結果的に過半を超えてしまった」という事例は少なくありません。工事前に建物診断や耐震診断をきちんと行うことで、改修計画をより正確に立てられます。

- 床下や天井裏の点検口から状況を確認

- 柱・梁・基礎などのひび割れや腐食の有無を専門家がチェック

- 既存図面や構造計算書があれば照合して、どの部材が主要構造部に当たるのかを把握

9-2. 分割工事のリスクとメリット

「大規模修繕とみなされないように、工事を複数回に分ける」というテクニックも現場で耳にすることがあります。たとえば1年目に基礎の一部を補強し、2年目に別の箇所を補強すれば、いずれも“過半以下”として計画できるかもしれません。ただし、行政庁が“全体として一連の工事”とみなす可能性も否定できず、後から指摘を受けるリスクは残ります。

また、分割工事でトータル費用が増大したり、構造上の連続性・一体性が損なわれる懸念もあります。「本当に分割するメリットがあるのか」は、費用対効果も含めて十分に検討が必要です。

9-3. 売却・相続まで見据えた判断

改修後にその建物に長く住み続ける予定があるのか、あるいは将来売却を想定しているのか、相続に備えるのか、といったライフプランも大きく影響します。売却時に「確認申請済みで法適合の補強がされています」と胸を張れるほうが圧倒的に有利になるケースもあり、一概に「申請費用がもったいない」という話では済まされません。

1階床や基礎を“主要構造部ではない”とみなす解釈

- 条文上、主要構造部とは“壁・柱・床・はり・屋根・階段”を指すが、基礎は明示されておらず、また1階床の扱いがグレーな場合もある。

- ただし、実務で“主要構造部ではない”と公的に認められるかどうかはケースバイケースで、独断は危険。

基礎補強を半分以下にとどめる“抜け道”

- 一部専門家の間では「過半を超えない補強なら確認申請不要」とする声もあるが、実質的に建物を支える要素の大幅改修に違いない場合は、行政側が“大規模修繕”と判断する可能性が高い。

- 耐震性能向上を目的とするのであれば、“抜け道”を狙うよりも正規に確認申請を行い、安全性と資産価値を確保するほうが望ましい。

4号特例の縮小とリフォーム業界の変化

- 2025年以降、従来確認申請不要だった住宅リフォームでも申請が必要となる事例が増えると想定される。

- 耐震・省エネ・バリアフリーなど、性能向上が求められるリフォームが増える中、建築主や施工者にとって“申請回避”を意識しすぎるのは現実的ではなくなってきている。

最終判断は専門家と行政庁の協議が必須

- 法令解釈は地域差や担当者次第でグレーゾーンが多く存在する。

- “トラブルが起きる前”に、所管行政や指定確認検査機関へ具体的な計画を提示して協議するのがベスト。

住まいの長期的な価値を考える

- 確認申請を要する工事でも、安全性の担保や住宅ローン・補助金の利用、将来の売却時のアピールなど、結果的にはメリットが多い場合がある。

- リフォームは単なる設備更新や見た目の改善だけでなく、建物の資産価値・耐久性を長期的に高める絶好の機会でもある。

結び

2025年の法改正が発表後、日々相談を受ける中でさまざまなケースのご質問をお受けしています。確実な事は4月以降、徐々に明らかになってくるでしょう。過去数多くの確認申請リフォームを施工してきた立場より、まともにスムーズに申請ができた自治体は正直ありませんでした。東京都23区のある自治体では半年以上、市部では1年程度かかったこともありました。「このケースは事例がないため都庁へ相談してくれ」と言われたこともありました。そんな状態で全国的に法改正で一斉にリフォームでの確認申請が進むとはとても考えられません。そのため、このまま現状の発表のままで行くとは考えにくく、何らかの緩和措置が徐々に出てくると予想しています。

リフォームにおける「確認申請不要」かどうかを巡る議論は、法律上・実務上の解釈が交錯しやすいテーマです。特に「床は主要構造部じゃない」「基礎は条文に書かれていないから半分以下ならOK」といった“抜け道”が語られることもありますが、それらが実際に認められるかどうか、またそれが本当に安全性や資産価値にとって得策なのかは慎重な検討が必要といえます。

確かに、確認申請には費用や時間がかかるというデメリットは存在します。ですが、適切な申請と審査を経ることで建物の安全性を高め、改修内容の客観的なお墨付きを得られるのも事実です。とりわけ耐震改修など、居住者の生命・財産を守ることが中心目的となる工事は、あえてグレーな領域を突くよりも、正攻法で計画・設計を行うほうが無難でしょう。

もちろん、ここで示したように「仕上げ材だけの交換」や「主要構造部の1/2未満であれば確認申請不要」とされるケースもきちんと存在します。ただし、解体してみたら想像以上に内部が劣化していたという“リフォームあるある”な事態も往々にして起こり得るため、工事前の診断・計画がどれだけ綿密に行われるかが最大のポイントといえるでしょう。

2025年以降、法規制が一段と厳しくなることで、リフォーム業界や消費者の意識は大きく変化していくはずです。安全性とコストのバランス、手続きの簡略化と建物性能向上の両立など、従来以上に多面的な検討が求められます。ぜひ、これらの内容を踏まえて、適切かつ有益なリフォーム計画を立案されることを願ってやみません。

2025年建築基準法法改正に関する情報を網羅!

わかりにくい建築基準法改正後の対応も下記を読むことで理解が深まります。

確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?

法改正後のフルリフォームは申請が必須となります。しかし申請ができない方からの相談も数多く寄せられています。

戸建てフルリノベーション実績500棟を超える経験値、リフォームでの申請実績屈指の増改築comが申請をせずに性能向上を図る『3つのフルリフォーム』を例に徹底解説

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

■全国の性能向上リノベーション『ピックアップ事例』※プロの詳細解説付きレポート

< 著者プロフィール >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。

その後、代議士秘書を経て、代々家業となっている工務店(現在のハイウィル)に入社。 平日は棟梁の弟子として、週末は大工学校の生徒としての生活が始まる。 このとき棟梁の厳しい躾けのもと建築を一から叩き込まれることになる。 建築現場の施工管理に従事。また職人に対する躾もこのときに学ぶ。 主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。

幼い頃からの祖父の教えにあった 「住まいはお客様のためのものであり、我々の自己満足的な作品であってはならない。作品とはお客様の生き方に触れ、共感することで初めて形となる」 という教訓を礎に、家業である会社を一度離れ、独立を決意。 2003年5月フルリフォーム・リノベーション専業会社株式会社リブウェルを設立。代表取締役に就任。 旧耐震基準の建物の性能価値をローコストでバリューアップする提案に特化したサロン 「ドゥ・スタジオ」を練馬区にオープン。木造フルリフォーム事業を本格的させる。 旧態依然の不透明だらけの住宅産業に疑問を持ち、特に費用ウェイトの高い”ハコモノ”と呼ばれるキッチン・バスなど定価があるものをすべて分離して安い会社から自由に購入できる施主支給システムを日本で初めて提案。「住設・建材百貨店」にて販売を開始する。

2003年年に業界内に「施主支給」というキーワードを公開し一大センセーショナルを業界に巻き起こす。 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる性能向上リノベーションを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年設立時に推進していた戸建フルリフォーム事業、建材卸売事業のコア事業を家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。 株式会社リブウェルでは全国の中小建築会社へのwebマーケティング支援事業を本格化。 自身の創業したリブウェルを部下に譲りハイウィル1社に集中することを決意。250棟の性能向上リノベーションの営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級5以上」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造性能向上リノベーション経験の集大成として、日本初の木造性能向上リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。本社を日暮里へ移転。

2019年創業100周年、全国工務店向けのセミナー講師を務め、日本の住宅の耐震強化の普及活動を開始。

2020年「増改築com®」に全国から寄せられる相談に応えるべく、「増改築.com®」の全国展開の準備活動を開始。

【現在の活動状況】

ハイウィルでの木造フルリフォームの担当者として現場で汗を流しつつ、全国の技術優位の中小工務店との共生ネットワーク構築のため、全国を飛び回り技術優位の企業に対する協力体制の構築、支援に全力を注いでいる。

『増改築.com®』コンセプト

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)