戸建フルリフォームなら「増改築.com」TOP > 検査済証 ない場合の対処法【2026年最新完全ガイド】

更新日:2025/11/25

検査済証 ない場合の対処法【2026年最新完全ガイド】

- 検査済証 紛失 どうする?建築確認済証との違い

- 検査済証の代わりの書類

- 検査済証を再発行するための必要書類

- 検査済証紛失と建築確認申請

- 検査済証 取得できないとどうなる

- 検査済証のない中古住宅の リフォーム

建築確認済証:設計段階での“合格証”

-

交付されるタイミング

建物を新築・増築・改築・大規模修繕する際に、あらかじめ設計図書を役所または指定確認検査機関に提出して審査を受けます。そこで設計内容が法令に適合していると判断されると、建築確認済証が交付されます。まだ実際の工事は始まっておらず、あくまで「図面どおり工事すれば法律違反にはならない」というお墨付きにすぎません。 -

不備があれば補正を求められる

この審査では、敷地条件や建物用途、構造安全性、防火区画などがチェックされます。もし法令に合わない設計があれば補正を求められ、修正後に再審査となります。建築確認済証を取得しないまま着工すると違法建築扱いとなるため、本来は必須のプロセスです。 -

完了検査とは無関係

建築確認済証はあくまで“着工前”の設計審査をパスした証明であり、実際の施工が計画どおりだったかは保証しません。最終的に工事が完了した段階で、別途「完了検査」を受けて問題がないと確認されなければ、適法に建ったとは言えないのです。

検査済証:“完了後”の適法証明

-

最終的な確認手続き

工事が完了したら、役所または指定確認検査機関に“完了検査”を申請します。現地調査や書類チェックを経て、設計図面と実際の施工が合致していれば「検査済証」が交付されます。つまり、建物が設計どおりに建ち、法令に適合していることを最終的に証明する書類です。 -

使用開始との関係

法律上は完了検査を受け、検査済証が交付されるまでは建物を使用してはいけないとされています。しかし、実務では完了検査を受けないまま住み始めてしまう事例が過去には多数あり、その結果“検査済証がない物件”が現存しているのです。 -

リフォームや売却、ローン審査で重視される

「確認済証」は設計段階の話ですが、「検査済証」は“本当に法令通りにできあがった”証拠です。リフォームや売却、あるいは住宅ローンの担保評価では、検査済証があるかどうかが大きな判断材料となります。紛失や未取得だと、法的リスクや追加手続きが避けられません。

検査済証を紛失している場合に考えられるリスク

検査済証と建築確認済証の違いを把握すると、いかに「最終的な完了検査」が重要であるかが見えてきます。ここでは、検査済証を紛失(もしくは最初から受け取っていない)状態で、木造戸建てのリノベーションや用途変更を検討するときに生じうるリスクや、2025年改正後にどう影響するかを紹介します。

2025年法改正と4号建物縮小の影響

-

従来の4号特例の簡略化が利用できなくなる

これまで、木造2階建てなどのいわゆる“4号建物”は構造や省エネの審査が簡略化される特例があり、確認申請や完了検査を受けなくても黙認されがちでした。しかし、改正後は「2階建て・延べ200㎡超」の家はほぼ新2号建物扱いとなり、詳細審査が必須になります。 -

検査済証がないと適合法を証明しづらい

4号特例時代に完了検査を省略した建物は、適法性を裏付ける書類が極めて弱い状態です。法改正後は手続きが厳格化されるため、リノベーションや増改築の機会に“適法性を証明できない”まま大幅に工期や費用が膨らむ懸念があります。

ローン審査や売却で不利になる

-

金融機関による担保評価の引き下げ

検査済証がないと建物の安全性・法適合性が不明であり、金融機関が融資を渋る要因となります。特に新2号建物に該当する規模のリノベーションを行うとき、追加調査や補強工事で“適合報告書”を作らない限り、ローン審査が通らないケースが考えられます。 -

売買・相続時のトラブル

検査済証のない物件は、将来売却したいときに大幅に評価が下がるリスクがあります。買主が建物ローンを組もうとする際、検査済証や代替書類を求められてトラブルになるのはよくあるケースです。

違法状態とみなされる懸念

-

完了検査を受けずに使用開始=違反建築の可能性

法律上、完了検査で検査済証が交付されていない建物は、厳密には使用開始が認められていない状態です。もし“確認済証だけ取得して放置していた”なら、違反建築とみなされる恐れがあります。 -

大規模修繕・増改築で行政指導の可能性

リノベーションの確認申請を出す際、検査済証がないことが発覚して行政側に違反状態と判断されると、是正工事を求められるかもしれません。時間と費用が大幅に増えるばかりか、計画変更を余儀なくされる可能性も否定できません。

ここでのポイントをまとめると、建築確認済証は“設計段階の合格証”で、検査済証は“完成後の適合証”です。リノベーションや用途変更において本当に求められるのは、施工の実態を証明する検査済証ですが、これを紛失している物件は非常に多いのが現実です。2025年法改正で4号建物が縮小されると、以前は見逃されていた書類不備が審査で徹底的に問われるようになり、追加手続きや構造補強を要求されるケースが増えると考えられます。

次以降では、「検査済証の代わりに使える書類はあるのか」「再発行や類似手続きは可能なのか」「検査済証がなくても建築確認申請を通す方法は?」といった実務的なポイントを順番に掘り下げていきます。もし皆さんのお住まいの木造戸建てで検査済証が見当たらない場合、まずは本章の内容を踏まえたうえで、次章の代替書類や再発行手続きについてもじっくり確認することをおすすめします。

ここでは、前章で解説した「検査済証を紛失している(または元々取得していない)場合」に、リノベーションや増改築の確認申請を進めるうえで「検査済証の代わりとして公式に認められる書類」について解説します。

2025年4月の建築基準法改正に伴い、小規模建物(従来の4号建物)でも確認申請や完了検査が厳しくなりますが、諦める必要はありません。令和7年11月に改訂された国のガイドラインにおいて、検査済証がない建物を救済するための明確な「代替書類」の定義と作成ルールが示されました。

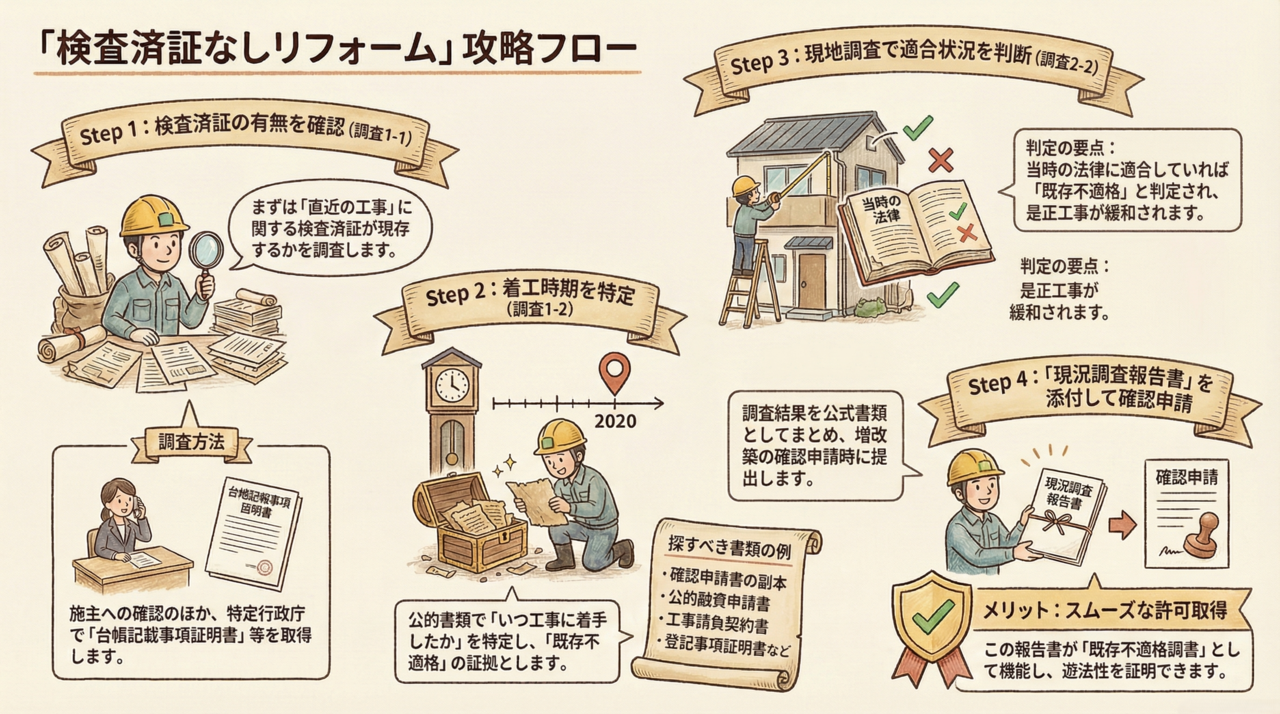

1. 最強の代替書類:「現況調査報告書」とは?

これまで「法適合状況調査報告書」などと呼ばれていた書類ですが、最新のガイドラインでは「現況調査報告書」として体系化されました。 建築士や指定確認検査機関が現地調査を行い作成するこの報告書は、単なるメモ書きではありません。確認申請の際に添付することで、「構造詳細図」や「使用建築材料表」などの提出を省略できるほどの強力な法的効力を持ちます。

■「現況調査報告書」を構成する5つの書類

ガイドラインでは、以下の5点が揃って初めて「現況調査報告書」として認められます。

-

現況調査報告書(かがみ): 調査の概要と結論を記した表紙

-

調査項目チェックリスト: 適用される規定ごとに、調査方法(目視、破壊検査など)と結果を記したもの

-

現況調査結果表: 部位ごとの詳細な適合・不適合の判定記録

-

調査箇所を示した図面: 増改築の履歴がある場合はその部分も明示した図面

-

直近の工事の着手時がわかる書類: ※ここが最も重要です(後述)

2. 「着工時期」を証明する書類

検査済証がない場合、リノベーションを有利に進める(=既存不適格の緩和を受ける)ための最大の鍵は、「いつ工事に着手したか」を証明することです。 なぜなら、「今の法律には合っていないが、着工当時の法律には合っていた」ことが証明できれば、現行法への適合を求められない(是正工事が不要になる)からです。検査済証がなくても、ご自宅に以下の書類が眠っていないか探してください。これらが「着手時期」の動かぬ証拠となります。

-

確認申請書の副本(第三面): 工事着手予定年月日が記載されています。

-

設計住宅性能評価申請書の副本: 副本がない場合の代替資料として有効です。

-

融資(住宅ローン)の申請書の副本: 住宅金融支援機構などの書類も証拠になります。

-

工事請負契約書: 着工日が特定できる重要な私文書です。

-

登記事項証明書: 建物の表題登記の日付から推測可能です。

-

固定資産税の課税明細書・台帳記載事項証明書: 公的な記録として着手時期の裏付けになります。

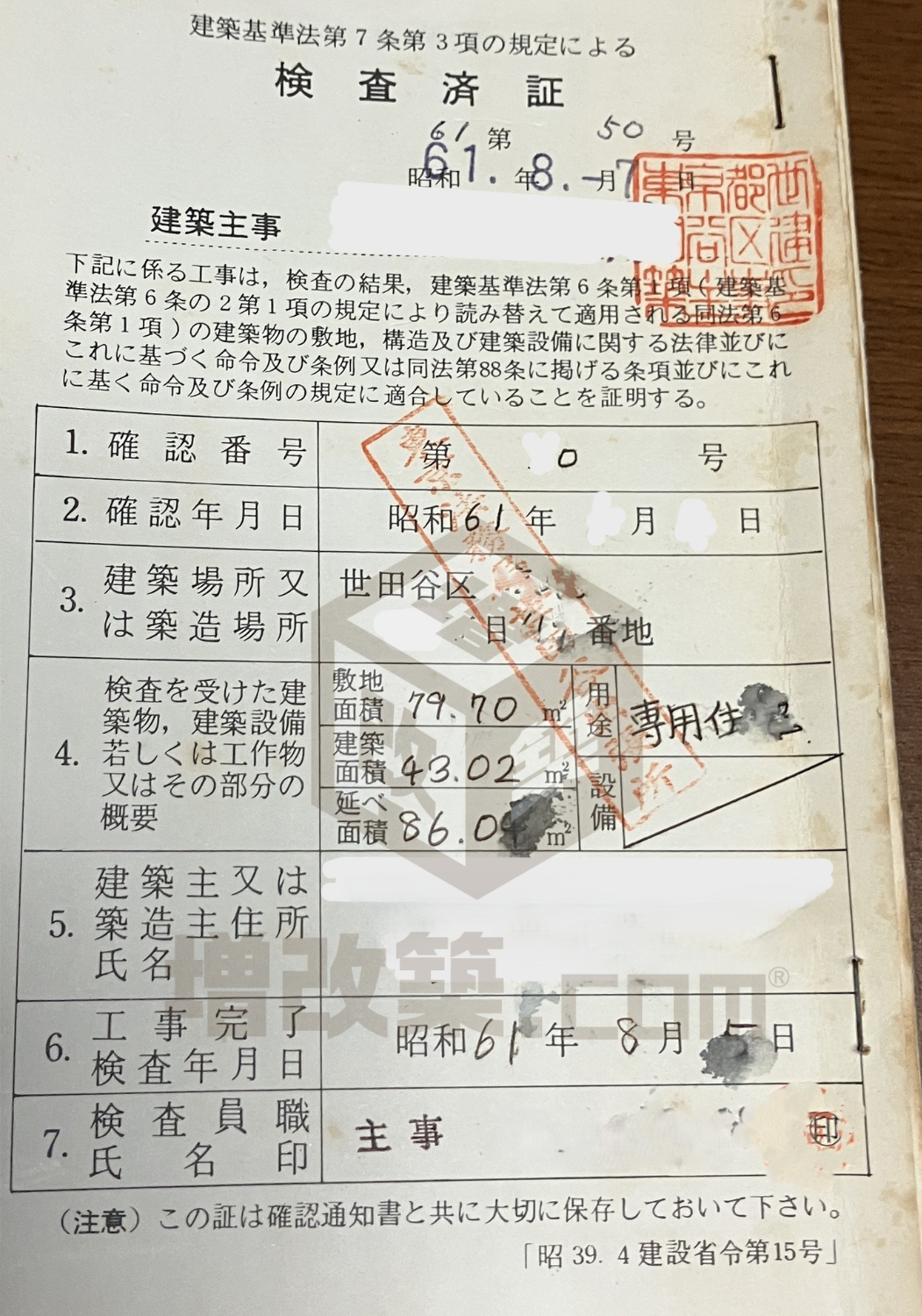

3. 「台帳記載事項証明書」の正しい使い方

役所で発行される「台帳記載事項証明書」は、検査済証の再発行はできませんが、「過去に検査済証が交付された事実」を確認するための第一歩です。

-

交付記録がある場合: 紛失しているだけなので、この証明書があれば「ルートA(調査2-1)」となり、比較的簡易な調査で済みます。

-

交付記録がない場合: 完了検査を受けていません。しかし、前述の「着工時期証明書類」とセットで提出することで、「ルートB(調査2-2)」として救済される道が残されています。

4. 2025年以降の実務上のメリット

この「現況調査報告書」を正しく作成・保存することには、単に確認申請を通すだけでなく、実務上の大きなメリットがあります。

-

既存不適格調書として使える: 確認申請の際、面倒な「既存不適格調書」の代わりとしてそのまま提出できます。

-

将来の資産価値を守る: 今回作成した報告書や確認申請図書を保存しておくことで、将来さらに増改築や売却をする際の「適法性の証明」となります。

検査済証がないからといって、リノベーションを諦める必要はありません。まずは「現況調査報告書」を作成し、「着工時期」を特定する。この「探求」のプロセスこそが、コストを抑えつつ安全な住まいを手に入れるための最短ルートなのです。

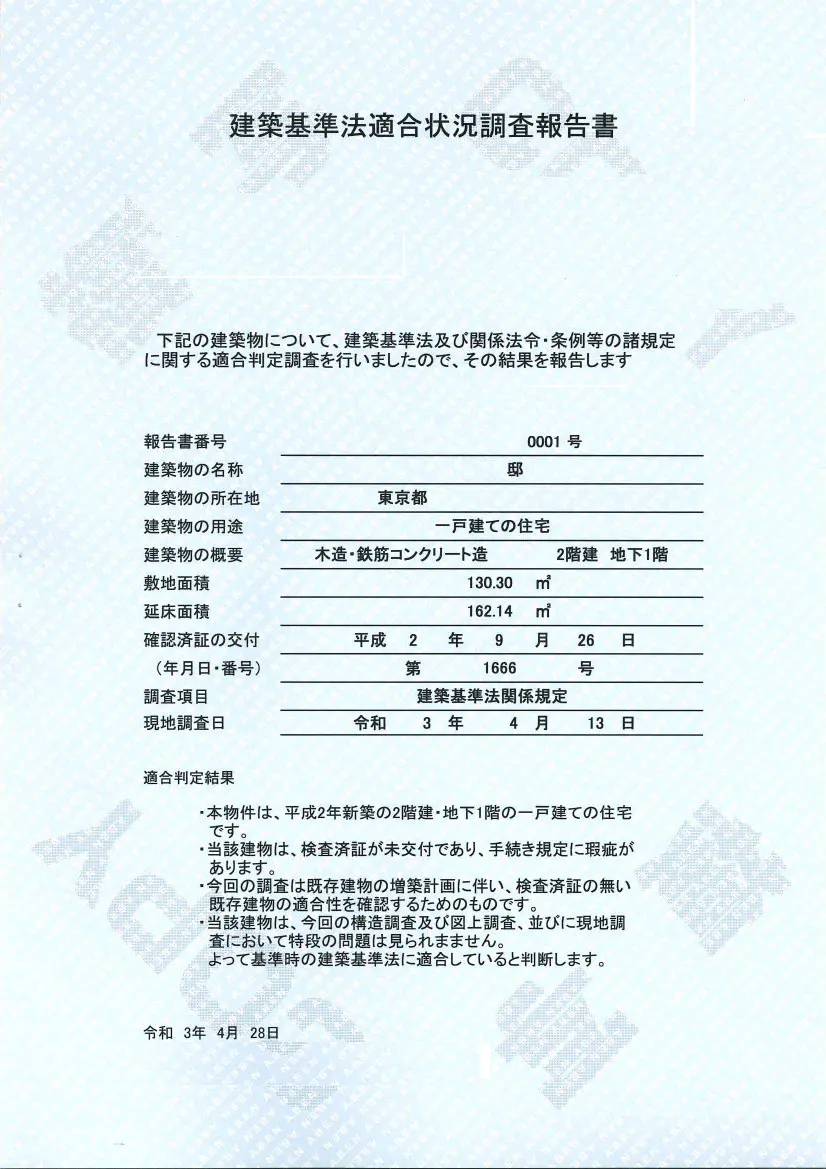

※転載厳禁・個人情報等は伏せております。

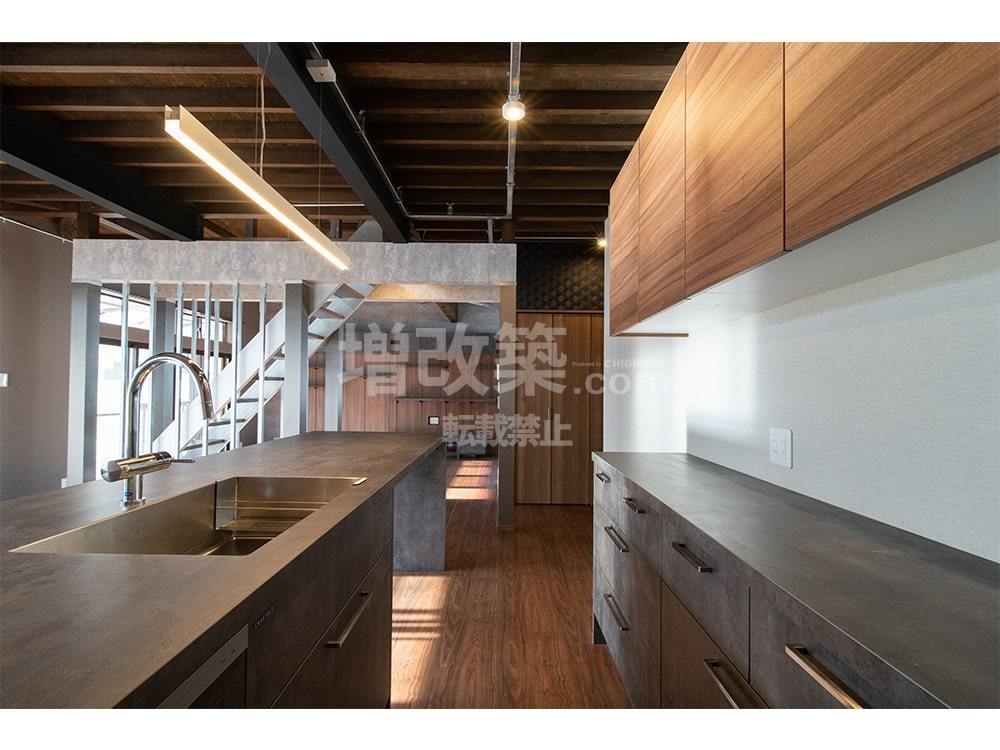

鉄筋コンクリート造・木造の混構造での増築申請前の既存住宅適合調査報告書。

こちらの資料と確認申請設計資料と合わせて確認申請を行いました。

「検査済証を紛失してしまった場合、再発行は可能なのか?」 増改築.comでも非常に多くいただくご相談ですが、結論から申し上げると、検査済証の再発行は法制度上、不可能です。 なぜなら、検査済証は「工事が完了したその時点」で一度だけ交付されるものであり、今の状態を見て過去の証書を再発行することはできないからです。

しかし、諦める必要はありません。令和7年11月のガイドライン改訂により、検査済証自体がなくても、「当時の工事がいつ始まったか(着工時期)」さえ証明できれば、検査済証がある場合と同等の扱い(既存不適格の緩和)を受けられる救済ルートが明確化されました。

ここでは、「再発行」という不可能な手続きの代わりに、施主の皆さんが行うべき「着工時期の証明」というアクションについて解説します。

1. なぜ「着工時期」の証明が最強の解決策なのか?

検査済証がない家をリノベーションする際、最大のリスクは「現在の厳しい法律(現行法)にすべて合わせなければならない(=莫大な是正工事費用がかかる)」ことです。

しかし、もしあなたが「この家は1990年に工事を着手しました」と証明できればどうなるでしょうか?

行政や審査機関は、「では、1990年当時の法律に合っていればOKとしましょう(既存不適格)」と判断してくれます。

つまり、「着工時期」を証明することは、リノベーションのハードルを劇的に下げるための「通行手形」を手に入れることと同義なのです。

2. 家のどこかにあるはず!「着工時期」を証明する5つの書類

検査済証がなくても、以下の書類があれば「着工時期」の公的な証明になります。ガイドラインでは、これらの書類を活用して「直近の工事の着手時」を特定するよう定めています。ご自宅の押し入れや金庫に眠っていないか、今すぐ探してみてください。

優先度:高(これがあれば確実)

-

確認申請書の副本(第三面)

-

工事の「着手予定年月日」が記載されています。これが最も強力な証拠です。

-

-

設計住宅性能評価申請書の副本

-

品確法に基づく評価書で、着工時期の裏付けとして認められます。

-

優先度:中(副本がない場合の代替案)

-

長期優良住宅建築等計画の認定申請書の副本

-

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)融資の申請書の副本

-

公的な融資の記録は信頼性が高い資料です。

-

優先度:低(これらでも証拠になる)

-

工事請負契約書

-

工務店と交わした契約書に記載された工期から推測可能です。

-

-

登記事項証明書

-

建物の表題登記の日付から、おおよその完成時期(=着工時期)を証明できます。

-

-

固定資産税課税台帳登録事項証明書(または課税明細書)

-

いつから課税されているか(=いつ家が存在していたか)の記録です。

-

3. 「台帳記載事項証明書」も忘れずに取得を

書類探しと並行して、役所の建築指導課で「台帳記載事項証明書」を取得しましょう。

これは「過去に確認申請や完了検査が行われた記録」が記載された証明書です。

-

「検査済証交付」の記録がある場合: 紛失しているだけなので、この証明書が検査済証の代わりになります(調査2-1ルート)。

-

「検査済証交付」の記録がない場合: 完了検査を受けていません。しかし、上記の「着工時期証明書類」とセットにすることで、救済措置(調査2-2ルート)に乗ることができます。

まとめ:再発行よりも「証拠探し」を

「検査済証がない=違法建築」と決めつける前に、まずは上記の書類を探してください。 たった1枚の古い契約書や副本が、数百万単位の工事費削減につながる「宝の地図」になる可能性があります。 もし書類が見つからない場合でも、増改築.comでは専門的な調査で着工時期を特定するサポートを行っていますので、ご相談ください。

「検査済証がない物件で、建築確認申請を出せるのか?」

答えはYESです。しかし、そのハードルの高さは、「いつ工事に着手したか(着工時期)」が証明できるかどうかで天と地ほど変わります。

2025年4月の法改正(4号特例縮小)以降、行政や指定確認検査機関の審査は厳格化されますが、令和7年11月のガイドラインでは、検査済証がない場合の申請フローとして明確な「分岐ルート」が示されました。

あなたがどのルートに乗れるかで、リノベーション費用は数百万円単位で変わる可能性があります。

1. 運命の分岐点:あなたは「ルートA」か「ルートB」か?

検査済証がない場合、確認申請を通すための調査方法は、ガイドラインにより以下の2つのルートに分けられます。

■ルートA(勝ち筋):着工時期が証明できる場合【調査2-2】

前章で紹介した「確認申請書の副本」や「古い契約書」などで、直近の工事の着手時期を特定できる場合です。

-

判定基準: 「今の法律(2025年基準)」ではなく、「着工当時の法律」に適合していたかを調査します。

-

最大のメリット: 当時の法律に合っていれば、現行法に合っていなくても「既存不適格」として扱われます。これにより、「緩和措置」が適用され、既存部分を無理やり現行法に合わせる工事(遡及適用)が免除されます。

■ルートB(苦難の道):着工時期すら不明な場合【調査2-3】

書類が一切なく、いつ建て始めたか分からない場合です。

-

判定基準: 全ての項目において「今の法律(現行法)」に適合しているかを調査します。

-

デメリット: 数十年前の家が、最新の耐震・断熱基準をそのまま満たしていることは稀です。結果として、「不適合(その他)」とみなされ、現行法に合わせるための大規模な是正工事が必須となります。

2. 「緩和措置」でこれだけ変わる!(基礎・壁の例)

「ルートA(既存不適格)」の認定を勝ち取り、緩和措置を受けることがなぜ重要なのか。具体的な部位で比較してみましょう。

| 部位 | ルートA(緩和あり) | ルートB(緩和なし=現行法適合) |

| 基礎 | 建築当時の基準(無筋コンクリート等)でも、ひび割れ等の劣化がなければそのままでOK。

| 鉄筋コンクリート造など現行基準への作り直し(打ち替え・増し打ち)が必要になる可能性大。 |

| 壁の配置 | 当時の基準(壁量計算)でOK。現在の「4分割法」や「N値計算」に合わなくても補強不要。

| 現行のバランス規定(偏心率など)に適合させるため、壁の新設・解体工事が必要。 |

| 階段 | 当時の寸法(急勾配など)でもそのままでOK。

| 蹴上げ・踏面を現行法に合わせるため、階段の架け替えが必要。 |

このように、ルートAに乗れるかどうかで、工事の規模(=コスト)が全く異なります。

だからこそ、前章で述べた「着工時期を証明する書類探し」が重要なのです。

3. ガイドラインに沿った確認申請のステップ

検査済証がない状態での確認申請は、以下の手順で進みます。

-

事前相談(自治体・審査機関):

「検査済証はないが、着工時期を証明できる書類はある」と伝え、ルートA(調査2-2)での申請が可能か協議します。

-

現況調査の実施:

建築士が現地に入り、ガイドラインのチェックリストに基づいて調査を行います。ルートAなら「当時の法律」との照合、ルートBなら「現行法」との照合を行います。

-

現況調査報告書の作成:

調査結果をまとめた報告書を作成します。これが検査済証の代わりの「適法性証明書」となります。

-

確認申請の提出:

設計図書に「現況調査報告書」を添付して提出します。これにより、既存部分の審査がスムーズに進みます。

-

工事・完了検査:

リノベーション工事完了後、新たな検査済証が交付されます。

まとめ:諦める前に「時期」の特定を

「検査済証がないから確認申請が出せない」のではありません。

「着工時期が分からないと、現行法適合を求められて工事費が跳ね上がる」というのが真実です。

2025年の法改正以降、このルールはより厳格に適用されます。リノベーションを計画する際は、まず「ルートA(既存不適格の緩和)」を目指して着工時期を特定すること。これが成功への第一歩です。

「検査済証がない家は、違法建築だからリノベーションできない」 不動産会社やリフォーム会社で、そう言われて諦めかけていませんか?

実は、その認識は半分合っていて、半分間違っています。

2025年11月改訂のガイドラインにおいて、検査済証がない物件は、調査結果によって「救済される既存不適格」と「是正が必要な違反建築(不適合)」の2つに明確に分類されることになりました 。

あなたの家がどちらに分類されるかで、リノベーションの運命は大きく変わります。

1. 救済ルート:「既存不適格」ならリノベ可能

検査済証がなくても、前章で述べた「着工時期」が特定でき、かつ現況調査(調査2-2)において「着工当時の法律には合っていた」と証明できた場合、その建物は「違法」ではありません 。 「既存不適格建築物」として扱われます。

■「既存不適格」とは?

「建てた時は合法だったが、その後の法改正で今の基準には合わなくなった状態」のことです。これは法律違反ではないため、行政から是正命令が出ることはありません 。

-

メリット: ガイドラインに基づき、「既存建築物の緩和」が適用されます 。

-

例:基礎や壁の配置などが現行法(2025年基準)を満たしていなくても、一定範囲内の増改築であれば、そのままの状態で認められます 。

結論: 検査済証がなくても、この認定が取れればリノベーションは問題なく進行できます。

-

2. 危険ルート:「違反建築(不適合)」となるケース

一方で、以下のようなケースは「違反建築(または不適合)」とみなされ、厳しい対応を迫られます

-

勝手な改造(改変)がある場合: 完了検査の後に、採光のための窓をふさいだり、用途を勝手に変えたりしている場合です 。これは「既存不適格」ではなく、単なる「違反」です。

-

着工当時の法律すら守っていない場合: 調査の結果、当時の基準(耐震強度など)すら満たしていないことが発覚した場合です 。

-

デメリット: 「緩和措置」は適用されません。現行法に適合するよう作り直す工事(是正工事)が必須となります 。

3. 本当の「最悪のケース」とは?

検査済証がないこと自体が最悪なのではありません。 ガイドラインに照らし合わせたとき、本当の意味で「手詰まり(救済されない)」になるのは以下のパターンです。

【最悪のケース】 「着工時期が不明)」 かつ 「現行法に適合させる予算がない」

着工時期が証明できないと、行政は「いつ建てたか分からないから、安全のために今の法律(現行法)で審査します」という判断を下します 。 数十年前に建てた木造住宅を、最新の耐震・断熱基準(現行法)に適合させるには、基礎の打ち直しや壁の大増設など、新築そっくりの莫大な改修費用がかかります。

この予算が確保できない場合、リノベーション計画はここで頓挫します。これが真のリスクです。

4. 金融機関や売却への影響

-

住宅ローン: 単に「検査済証なし」では審査が通りにくいですが、「現況調査報告書」によって「既存不適格(違法ではない)」と証明できれば、融資の土台に乗るケースが増えています。

-

売却: 「違法建築の疑いあり」の物件は買い叩かれますが、「既存不適格(法適合状況調査済み)」の物件であれば、重要事項説明書にその旨を記載でき、適正価格での売却が可能になります。

まとめ:書類1枚が数百万円の価値を持つ

検査済証がなくても、「着工時期」さえ証明できれば「既存不適格」として救済され、現実的な予算でリノベーションが可能です 。 しかし、「着工時期」が分からないと、現行法適合という高いハードルを課せられます 。

だからこそ、工事を始める前に、古い契約書や副本などの「時期を証明する書類」を徹底的に探すこと 。 これこそが、リスクを回避する唯一にして最大の方法なのです。

「中古住宅を買ってリノベーションしたいが、検査済証がない」 この状況で最もやってはいけないのは、闇雲にすべての壁を剥がして、ゼロから今の法律に合わせようとすることです。それでは新築以上の費用がかかってしまいます。

2025年のガイドライン改訂で紹介された「既存不適格早見表」という強力なツールを使えば、その家の「弱点」と「守るべきポイント」をピンポイントで特定し、賢くリノベーションを進めることができます。

この表は、「その建物が建てられた年代(着工時期)」を確認することで、現在の基準と照らし合わせて「どの部分が既存不適格(現行法不適合)の可能性が高いか」を即座に判断するための羅針盤です。

【保存版】既存不適格早見表(年代別チェックリスト)

※国土交通省「既存建築物の現況調査ガイドライン(第3版)」のデータを基にまとめています。

1. 構造関係(基礎・木造軸組)

建物の安全性に直結する最も重要な項目です。特に昭和56年と平成12年が大きな分岐点となります。

| 年号 (西暦) | 改正等の内容(既存不適格の可能性) | 根拠法令等 |

| S25 (1950) | 建築基準法 制定(基礎、屋根材、木造の基準などが制定) | 法20条、令38条ほか

|

| S46 (1971) | 【基礎・屋根の強化】 ・布基礎の底盤の厚さ、根入れ深さの規定強化 ・屋根ふき材、外装材の基準強化 | 令38条、令39条

|

| S56 (1981) 6月1日 | 【新耐震基準】※重要 ・必要壁量の強化(震度6強〜7クラスへの対応) ・筋かいの仕様、寸法等の規定強化 | 令46条

|

| H12 (2000) 6月1日 | 【2000年基準】※重要 ・基礎の仕様明確化(地盤調査に基づいた基礎選定、鉄筋の仕様等) ・耐力壁の配置バランス(四分割法・偏心率) ・接合部の金物(柱頭・柱脚のN値計算、金物の指定) | 建告1347号 建告1352号 建告1460号

|

| R4 (2022) | 【瓦屋根の固定】 ・瓦屋根の緊結方法(全数固定)の義務化 | 令39条

|

2. 防火・材料・一般構造関係

火災時の安全性や、健康被害(シックハウス、アスベスト)に関わる項目です。

| 年号 (西暦) | 改正等の内容(既存不適格の可能性) | 根拠法令等 |

| S25 (1950) | 防火地域・準防火地域、屋根の不燃化等の規定制定 | 法61条、法22条

|

| S45 (1970) | 地下室の基準、居室の天井高さ等の規定整備 | 令22条の2ほか

|

| H12 (2000) | 【準防火地域の木造】 ・準防火地域内の木造建築物の延焼防止性能基準の強化 ・階段の手すり設置義務化 | 建告1358号 令25条

|

| H15 (2003) 7月1日 | 【シックハウス対策】 ・24時間換気設備の設置義務化 ・クロルピリホス(シロアリ駆除剤)の使用禁止 ・ホルムアルデヒド発散建材の使用制限(F☆☆☆☆等) | 法28条の2

|

| H18 (2006) 10月1日 | 【アスベスト規制】 ・石綿(アスベスト)の吹付け等の使用禁止(0.1%超) | 法28条の2

|

3. 設備関係(換気・電気・給排水)

生活環境や衛生に関わる項目です。リノベーション時の設備更新で問題になりやすい部分です。

| 年号 (西暦) | 改正等の内容(既存不適格の可能性) | 根拠法令等 |

| S25 (1950) | 換気、便所、電気設備等の基本規定制定 | 法28条、法31条

|

| S45 (1970) | 【火気使用室の換気】 ・火気使用室(キッチン等)への換気設備設置の義務化 | 法28条3項

|

| S56 (1981) | 浄化槽の構造基準の強化 | 令32条

|

| H12 (2000) | 【給排水設備の構造】 ・給水・排水設備の構造基準の明確化(逆流防止など) ・くみ取便所の構造基準改正 | 建告1390号 令29条

|

| H15 (2003) | 【24時間換気】(再掲) ・居室を有する建築物への常時換気設備の設置義務化 | 法28条の2

|

4. 集団規定関係(道路・高さ・用途)

都市計画区域内での建物の形態に関わる規制です。増築時に特に注意が必要です。

| 年号 (西暦) | 改正等の内容(既存不適格の可能性) | 根拠法令等 |

| S25 (1950) | 道路、用途地域、建蔽率等の基本規定制定 | 法42条、法48条

|

| S46 (1971) | 【斜線制限の導入】 ・道路斜線制限、隣地斜線制限の制度化(旧法の絶対高さ制限廃止に伴う) ・容積率制度の全面導入 | 法52条、法56条

|

| S52 (1977) | 【日影規制】 ・日影による中高層建築物の高さ制限の導入(地方自治体の条例による指定) | 法56条の2

|

| H15 (2003) | 用途地域の細分化(12種類へ)※現在はさらに細分化 | 法48条

|

| 随時 | 都市計画決定・変更 ・用途地域の変更、防火地域の指定変更、道路拡幅計画などにより、既存不適格となるケース多数 | 都市計画法

|

活用のポイント

この表を使う際は、検査済証や登記簿謄本で「着工時期(建築確認日)」を確認し、その日付が上記の「分岐点(施行日)」より前か後かをチェックしてください。

-

Zone A(1981年5月以前): 「旧耐震」です。基礎・壁量ともに現行基準とかけ離れている可能性が高く、フルリノベーション時は耐震補強が必須です。

-

Zone B(1981年6月〜2000年5月): 「新耐震(グレーゾーン)」です。壁量は足りていても、「接合部(金物)」や「壁の配置バランス」が不十分なケースが多いです。

-

Zone C(2000年6月以降): 「現行耐震」に近いです。ただし、2003年の「シックハウス対策(24時間換気)」以前の場合は、換気計画の見直しが必要です。

※この表は主な改正事項を抜粋したものです。詳細は必ずガイドライン原文または専門家による調査をご確認ください。

1. 最強の武器「既存不適格早見表」とは?

ガイドラインに掲載されている「既存不適格早見表」は、建築年(着工時期)と法改正の歴史を照らし合わせた「家の年表」です 。 これを使えば、あなたの家が建てられた時期によって、どの法律基準が現在と異なっているか(=既存不適格の可能性が高いか)を一発でチェックできます 。例えば、この表を見るだけで以下のような「当たり」をつけることができます。

-

1981年(昭和56年)以前: 耐震基準が大きく異なるため、構造の徹底調査が必須 。

-

2000年(平成12年)以前: 基礎の鉄筋や、柱と梁をつなぐ金物の規定が現行と違う可能性が高い 。

-

2003年(平成15年)以前: シックハウス対策(24時間換気など)が未導入の可能性がある 。

2. プロの調査は「怪しい場所」を狙い撃つ

リノベーションのプロは、家全体をなんとなく調べることはしません。 まず「着工時期」を特定し、この早見表を使って「この年代なら、基礎の鉄筋が入っていないかもしれない」「この時期なら、金物が足りないはずだ」と仮説を立てます 。

その上で、ガイドラインの調査手順(調査2-2)に基づき、その「怪しい部分」を重点的に現地調査します 。

-

基礎: 鉄筋探査機で鉄筋の有無をチェック 。

-

小屋裏: 金物の種類を目視で確認 。

このように調査項目を絞り込むことで、無駄な解体費用を抑えつつ、確実に建物の安全性を確認できるのです。

3. ゴールは「現行法適合」ではなく「緩和措置」

なぜ、ここまでして「当時の法律」にこだわるのでしょうか? それは、リノベーションにおける最大のメリットである「既存建築物の緩和」を受けるためです 。

-

緩和措置なし: 基礎も壁も階段も、すべて2025年の最新基準に作り直す必要がある(コスト増)。

-

緩和措置あり: 当時の基準に合っていれば、危険な箇所以外は「そのままでOK(既存不適格)」として扱われる(コスト減) 。

検査済証のない中古住宅リフォームの成功の鍵は、「今の法律に合わせる」ことではありません。 「早見表」を使って「当時の法律に合っていたこと」を証明し、堂々と「緩和措置」を勝ち取ること。これが、プロフェッショナルなリノベーションの進め方です。

2025年建築基準法法改正に関する情報を網羅!

わかりにくい建築基準法改正後の対応も下記を読むことで理解が深まります。

確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?

法改正後のフルリフォームは申請が必須となります。しかし申請ができない方からの相談も数多く寄せられています。

戸建てフルリノベーション実績500棟を超える経験値、リフォームでの申請実績屈指の増改築comが申請をせずに性能向上を図る『3つのフルリフォーム』を例に徹底解説

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

■全国の性能向上リノベーション『ピックアップ事例』※プロの詳細解説付きレポート

< プロフィール >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【趣味】

アクアリウム歴30年。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。

その後、代議士秘書を経て、代々家業となっている工務店(現在のハイウィル)に入社。 平日は棟梁の弟子として、週末は大工学校の生徒としての生活が始まる。 このとき棟梁の厳しい躾けのもと建築を一から叩き込まれることになる。 建築現場の施工管理に従事。また職人に対する躾もこのときに学ぶ。 主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。

幼い頃からの祖父の教えにあった 「住まいはお客様のためのものであり、我々の自己満足的な作品であってはならない。作品とはお客様の生き方に触れ、共感することで初めて形となる」 という教訓を礎に、家業である会社を一度離れ、独立を決意。 2003年5月フルリフォーム・リノベーション専業会社株式会社リブウェルを設立。代表取締役に就任。 旧耐震基準の建物の性能価値をローコストでバリューアップする提案に特化したサロン 「ドゥ・スタジオ」を練馬区にオープン。木造フルリフォーム事業を本格的させる。 旧態依然の不透明だらけの住宅産業に疑問を持ち、特に費用ウェイトの高い”ハコモノ”と呼ばれるキッチン・バスなど定価があるものをすべて分離して安い会社から自由に購入できる施主支給システムを日本で初めて提案。「住設・建材百貨店」にて販売を開始する。

2003年年に業界内に「施主支給」というキーワードを公開し一大センセーショナルを業界に巻き起こす。 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる性能向上リノベーションを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年設立時に推進していた戸建フルリフォーム事業、建材卸売事業のコア事業を家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。 株式会社リブウェルでは全国の中小建築会社へのwebマーケティング支援事業を本格化。 自身の創業したリブウェルを部下に譲りハイウィル1社に集中することを決意。250棟の性能向上リノベーションの営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級5以上」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造性能向上リノベーション経験の集大成として、日本初の木造性能向上リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。本社を日暮里へ移転。

2019年創業100周年、全国工務店向けのセミナー講師を務め、日本の住宅の耐震強化の普及活動を開始。

2020年「増改築com®」に全国から寄せられる相談に応えるべく、「増改築.com®」の全国展開の準備活動を開始。

【現在の活動状況】

ハイウィルでの木造フルリフォームの担当者として現場で汗を流しつつ、全国の技術優位の中小工務店との共生ネットワーク構築のため、全国を飛び回り技術優位の企業に対する協力体制の構築、支援に全力を注いでいる。

『増改築.com®』コンセプト

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)