戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP> お役立ち情報 > 柱頭柱脚金物算定(基準法N値計算)とは?

2022年07月27日

柱頭柱脚金物算定(基準法N値計算)とは?

皆さんは柱頭柱脚金物算定(基準法N値計算)をご存じですか?

一戸建てを建てる際や耐震診断を行う際にとても大事な要素となります。この数値が少ないことで、ちょっとした地震で致命的な被害を食らうこともあるので、注意してみなければなりません。

今回は柱頭柱脚金物算定(基準法N値計算)にスポットを当てるとともに、そもそも柱頭柱脚金物とは何かなど、基本的なことからまとめていきます。

そもそも柱頭柱脚金物とはいったいどういうものなのか、分からない方がほとんどではないでしょうか。ここではそもそも柱頭柱脚金物とはどういうものなのかについて解説します。

柱頭柱脚金物は柱にある接合部分を指す

柱頭柱脚金物とは、柱と梁を接合させるために使う金物です。1981年(旧耐震基準)までの建物は現行基準との比較では、耐力壁(筋交い等)は大幅に不足し ていると言わざるを得ません。

構造接合部の納め方も耐震金物などはなく筋交いの柱頭、柱脚部に釘で 留めているだけといったものが多 い時代の建物となります。

柱 や土台への配慮はされていない時代の建物となります。

また2000年以前の新耐震住宅では、接合部がくぎ打ち程度の状態であることがかなり多いのです。金物を使用している住宅も見られますが、この当時は国が定める明確な規定が ないわけなので、施工法もばらつきがあります。ホールダウン金物の規定もこの当時はあり ませんので、大地震では柱が抜けてしまった被害が多数でています。

2000年基準以降、金物の事実上義務化がおこなわれましたので、釘を使わない建物となりました。この釘とは違う意味合い、かつ大きなものを使って柱と梁を接合するのが柱頭柱脚金物です。

柱頭柱脚金物の役割は耐力壁をしっかりと支えて強度を保たせることにあります。柱や梁をしっかりと補強することで耐力壁が持つ耐震性能を100%発揮させて耐震強度を保つことができます。この耐力壁の完全な性能を保つためにも柱頭柱脚金物はなくてはならない存在であり、その使用が義務付けられています。

取り付ける場所は、柱頭柱脚金物にも現れ、柱の上部である柱頭(柱と梁)、柱の下部である柱脚(柱と土台)の2つ。ここに金物をつけることで、耐震強度を保つことができます。

柱頭柱脚金物は2000年以前まで使用が義務付けられていなかった

柱頭柱脚金物がいかに今の住宅に必要か、簡単な説明でも理解いただけたはずです。しかし、こんな重要なものが2000年以前は使用が義務付けられていませんでした。基本的に自由に作ることができ、一定の基準の中であれば好きに作っていいという時代が2000年以前まで続いていたのです。

この義務付けは建築基準法の改正によって行われ、大地震で甚大な被害が発生した際に定期的に改正が行われていきます。その改正が2000年5月31日に施行されます。耐震のために用いる柱頭柱脚金物は耐力壁の性能によってつけるものが変わるため、基準法N値計算を活用して取り付けていくことになります。

金物を取り付ける歴史はあまりアップデートされておらず、1980年代初頭まではかすがいが使われていました。「子はかすがい」ということわざにも使われていたかすがいですが、これだと強度が低いということで、以降は「かど金物」が使われます。そして、現在のホールダウン金物、柱頭柱脚金物につながりますが、かど金物からホールダウン金物に切り替わる歴史的な出来事がありました。

きっかけは阪神淡路大震災でのホゾ抜け

柱頭柱脚金物の使用が義務付けられるきっかけとなったのは、1995年に発生した阪神淡路大震災です。阪神淡路大震災といえば耐震基準が古い家屋が多かったから倒壊が相次ぎ、圧死してしまった人が多く出てしまったことが被害につながっていると言われています。しかし、建物が古いから倒壊したケース以外にも、ホゾ抜けと呼ばれる、柱が抜けてしまって倒壊するケースも少なくありませんでした。

このホゾ抜けは築年数が経過した家はもちろん、当時の新築物件ですらホゾ抜けが起きてしまったのです。当時構造計算の義務付けもなかったので、地震が起きたらどうなるかという計算をせずに家を建てられたケースがほとんどでした。耐力壁がポテンシャルを発揮する前に柱などが抜けてしまえばどうにもなりません。

一方で同じ新築物件でも木造3階建て住宅の場合、柱頭柱脚金物が使われていました。これは3階建ての場合は構造計算が義務付けられていたためで、3階建ての住宅に関しては被害はそこまで広がらなかったと言います。つまり、阪神淡路大震災は柱頭柱脚金物と構造計算がしっかりとなされていれば、あそこまでの大きな被害にはならなかったと言えるのです。今現在も一般的な2階建て新築住宅は構造計算が義務化されておりませんので、大規模なリフォームにおいてはもちろん義務にもなっていない現状があります。

多額な費用をかけてリノベーションされるわけですから、必ず構造計算をしてもらうようにしましょう。

柱頭柱脚金物の大切さがなんとなく理解できた一方、何で地震の揺れで柱が抜けちゃうの?という疑問はあるでしょう。ホゾ抜けのメカニズムなどをまとめました。

大きな応力を柱や梁に分散させないといけないから

柱頭柱脚金物が必要なのはホゾ抜けを防ぐため、耐力壁のポテンシャルを守るためにあります。地震が発生した際、様々な方向性から力がかかります。この力を応力と言いますが、この応力に耐えないといけません。そこで登場するのが梁です。梁は床に水平になるように建物を横断しているものですが、この梁があることで水平方向の応力などに対応できるのです。

地震は最初は縦揺れながら、段々と横揺れになっていきます。この横揺れの際にも力はかかり、十字になるように梁が設置されることで、様々な方向からの力を吸収することができます。柱は柱で、梁からの荷重を受け止めつつ、横からの揺れに対抗します。このように地震などで様々な場所に揺れが加わるわけですが、一定の場所が弱いとそこが壊れ、一気に倒壊につながってしまうのです。

そのため、特定の部分を強化する意味合いで柱頭柱脚金物が使われます。こうすることでどこに力が加わってもしっかりと耐え抜くことができますし、特定の部位だけがダメージを受けることがなくなります。力を一点に集中させないためにあると大まかに考えていいでしょう。

引き抜き力に備えないといけないから

建物のホゾ抜きを防ぐには、引き抜き力に備える必要があります。一般に引き抜くというイメージは埋まっているものを引っ張って抜き出すイメージがあるでしょう。建物の場合、耐力壁の性能を高めている状態で横揺れが発生すると、最もダメージが加わるのは接合部。この接合部がダメージに耐え切れず、接合部分から離れようとします。これが引き抜き力です。

皮肉なことに耐力壁の性能が高ければ高いほど引き抜き力は高くなります。そして、いくつかの耐力壁が合った場合、耐力壁に差が生じると、その差が引き抜き力になってしまうので命取りになってしまうのです。この引き抜き力を防ぐには接合部分、特に柱頭や柱脚をしっかりと固定することで、それぞれが引き抜き力に対抗してホゾ抜けを防ぐことができます。

この耐力壁の差で生じる引き抜き力は基準法N値計算で算出することが可能です。ここで出た数字を基に、ふさわしい柱頭柱脚金物を装着することになります。

木材だけでは力に対応しきれないから

阪神淡路大震災で経験した大きな揺れで、多くの家がホゾ抜けを起こしてそれがきっかけに多くの人が圧死をしてしまう悲劇がおこりました。新築物件でもホゾ抜けが起きたのは新しい耐震基準でしっかりとした耐力壁にしたことで、引き抜き力が生じたことが要因です。もし耐力壁が弱ければその壁が先に壊れるため、引き抜き力は生じません。

先ほどもご紹介した通り、柱頭柱脚金物がなかったからホゾ抜けが起きており、いわば木材やちょっとした金物ではホゾ抜けを防ぎようはないというわけです。つまり、木材でこうした力に対抗するのは非常に困難。だからこそ、柱頭柱脚金物の存在が重要になるわけです。

直前でもご紹介した計算、柱頭柱脚金物算定(基準法N値計算)においてどのようなことがわかるのかをご紹介します。

住宅に適した接合方法がわかる

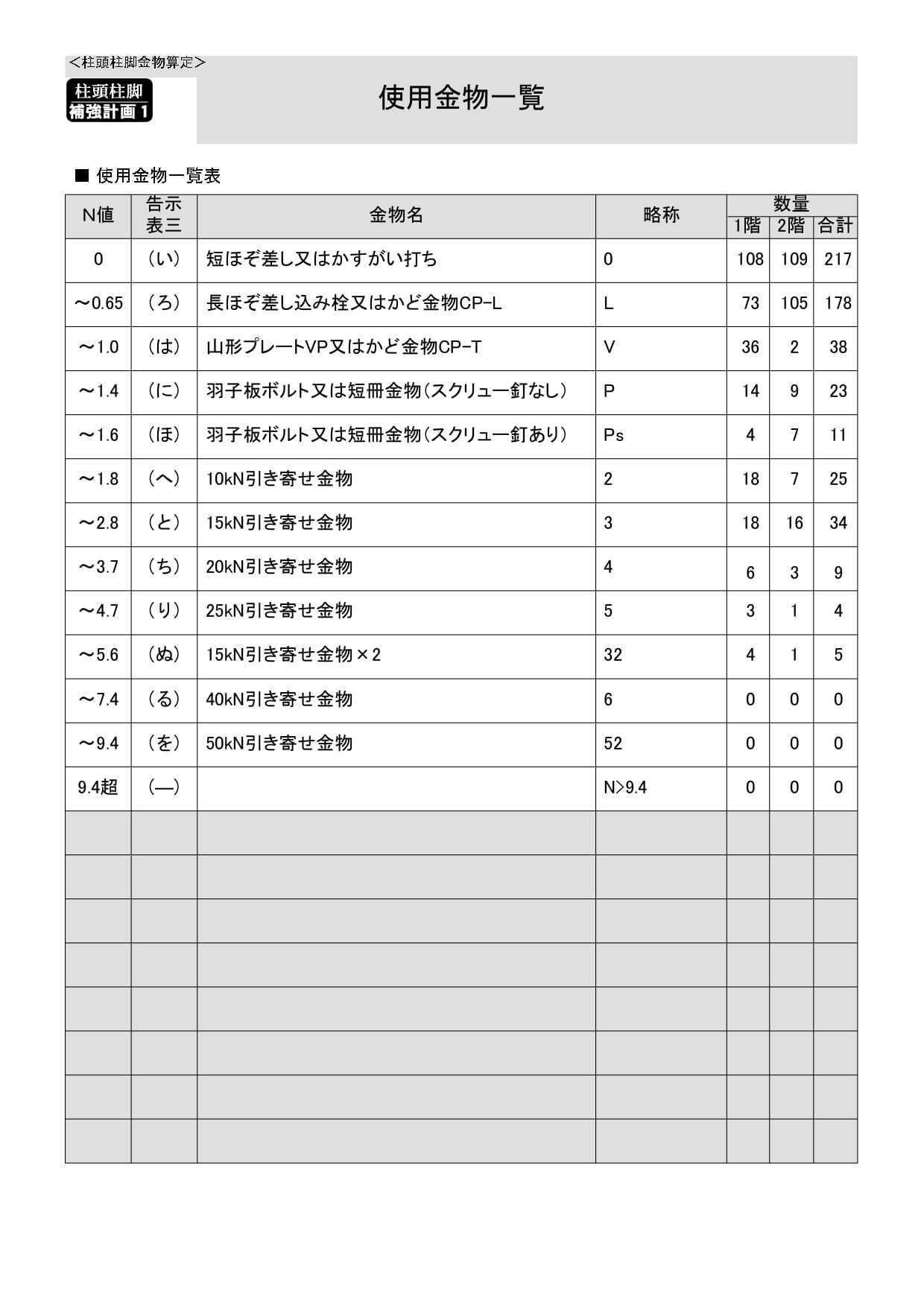

柱頭柱脚金物は何でもかんでも使えばいいわけではありません。まず最初に引き抜き力がどれだけ発生するのか、その数値を出さないといけないからです。後程ご紹介する計算方法でN値が算出されると、そのN値に応じた柱頭柱脚金物がわかります。N値が0ならかすがいで問題なく、2000年以前の主流だったかど金物はN値が1の時に使われます。

これ以上になると、羽子板金物、短冊金物、ホールダウン金物となっていきます。家によって接合部分は数多く、その接合部分ごとに金物を決めていきます。重要な部分はホールダウン金物を使う、特に問題ない部分はかすがいなどを使うという感じで計算が出れば、その通りに金物をつけていきます。ちなみに柱頭と柱脚に関しては同じ耐力のものを使うことになっており、多少細かなルールはありますが、計算をすれば、何を使えばいいかがすぐにわかる仕様です。

無駄のない補強が行える

実は柱頭柱脚金物で取り付ける金物は、N値計算以外でも探すことはできます。それは建築基準法の告示で示された表の中から選ぶやり方です。計算する必要がないんだったら、その表を活用するのがいいのではないかと思いがちです。しかし、安易に建築基準法の告示で示された表を使うことはそこまでいいことではないという考え方が広まっています。それは過剰な補強につながってしまうからです。

そもそも地震の被害を受けないようにするために、柱頭柱脚補強をガチガチにすれば絶対に大丈夫とは言えません。そもそも建物が老朽化している場合もあれば壁量の問題、地盤の問題など色々とあるからです。つまり、過剰な補強をすればそれでいいとは限らないのです。N値計算をすれば、必要な補強具合がわかるので、その補強を行っておけば、引き抜き力が生じにくくなります。

無駄のない補強をすることはコスト面にとっても大事であるとともに、より適切な耐震工事が行えて安全を手にすることができるので、何でもかんでも補強すればいいわけではないということを覚えておきましょう。

柱頭柱脚金物には様々な種類があります。ここでは柱頭柱脚金物として用いられる金物をご紹介します。

かすがい

かすがいは、カタカナのコの字の形をしている金物で、柱と梁を接合していきます。しかし、形状的なものもあってか、引き抜き力があるような状況には弱く、N値が低い柱に用いることはできません。昔はかすがいのみで家を建てても問題はありませんでしたが、これだと引き抜き力が生じるなど、地震に決して強いとは言えない状態だったので、現状は一部の利用にとどまっています。

かど金物

かど金物は、かすがいの次に主流となった金物です。L字型やT字型などかすがいと違って、形が豊富です。特にT字型は柱と梁、土台をセットで接合させるために用いられており、2000年以前は頻繁に使われていました。しかし、かど金物では引き抜き力を抑え込むことは難しく、ほぞ抜けを許すことになったため、引き抜き力があまり生じないところで用いられるようになりました。

羽子板ボルト

羽子板ボルトは、梁に穴をあけて固定するタイプの金物です。梁が外れることを防ぐために存在するため、天井の梁の接合部を見ると羽子板ボルトが目につきます。羽子板の所以は先端がもんじゃ焼きのヘラのような形になっているので、それが羽子板に見えることからつけられました。柱に固定する形になるため、かなりがっちりと固められるため、地震で梁が外れるような展開を封じることができます。

しかし、業者によっては間違った装着方法をしている場合があり、それが原因で倒壊する可能性も。せっかくの羽子板ボルトも正しく装着しなければ意味がありません。正しく装着をしてくれるような、丁寧な仕事をする業者に依頼をするようにしましょう。

ホールダウン金物

ホールダウン金物は、柱と土台を連結させるために用いられる金具です。柱と土台、基礎までを貫くものになっており、引き抜き力を最大限抑え込むことができます。業界では「引き寄せ金物」と呼ばれるように、引き抜き力に抗うのに欠かせないアイテムです。阪神淡路大震災の時にホールダウン金物を採用していた家の被害状況は通常よりも優れていたこともあり、2000年以降ほとんどの家でホールダウン金物が用いられることになります。

基礎とがっちり連結させる場合や1階と2階の連結を行う場合など使用方法は色々とあります。引き抜き力が生じやすい場所を中心に用いられます。

適切な柱頭柱脚金物を装着していくには、計算が重要になります。ここからは金物を装着するのに欠かせない計算方法についてご紹介します。

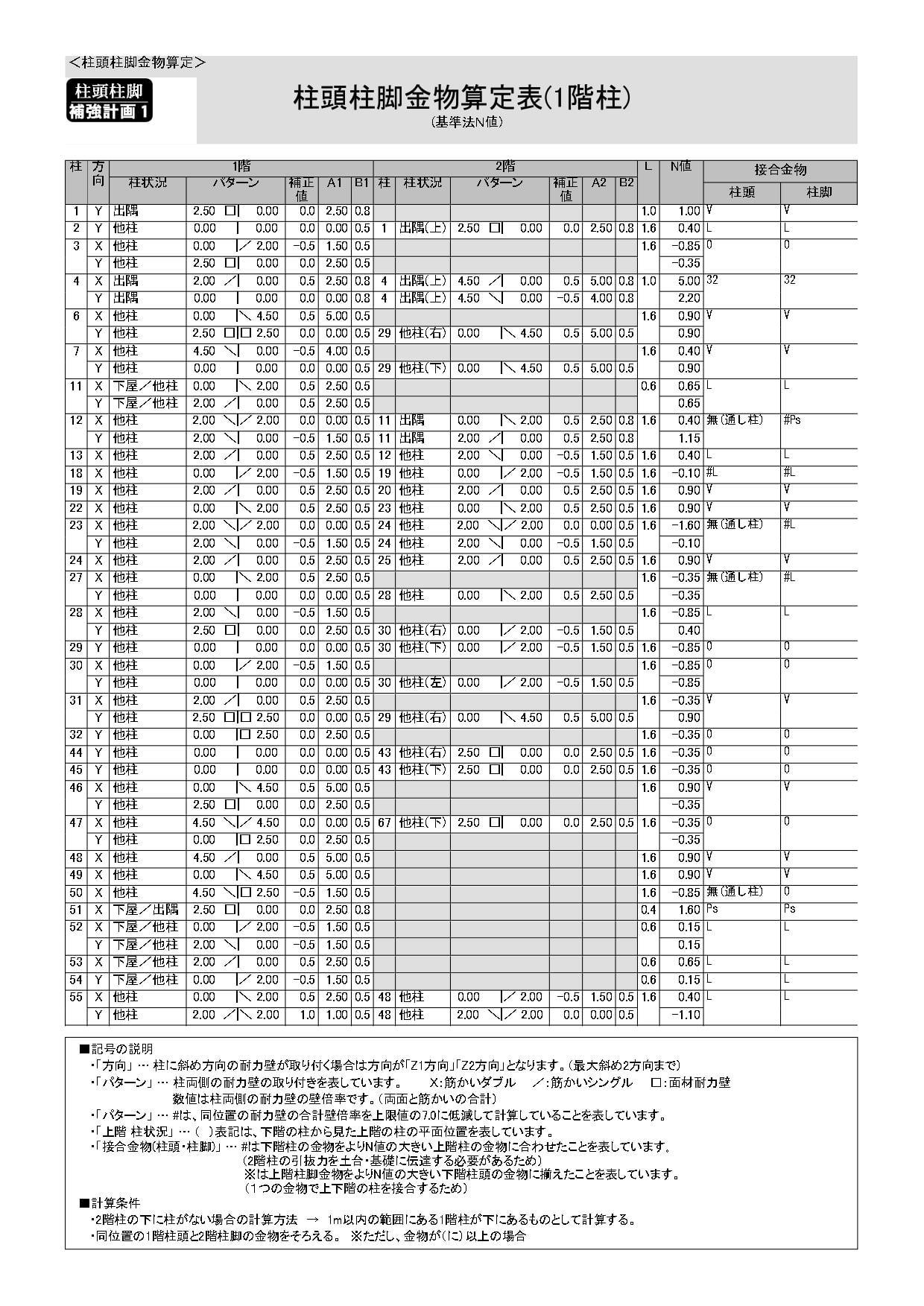

N=A1xB1-Lという式が表すものは2階

N=A1xB1-Lという数式の場合、2階に関する柱のN値を出すことができます。では、A1やB1、Lとはいったい何を指すのかですが、この場合のA1は該当する耐力壁の壁倍数を指します。次にB1は周辺部材に関する押さえ効果係数、Lは鉛直荷重に関する押さえ効果の係数を指します。Lの場合ですが、鉛直荷重という垂直方向の荷重を指しており、重力によって押されることが数値化されたものです。係数は柱の場所によって変化します。

ここでの柱の場所は出隅かその他か。出隅とは外側に出っ張っている部分を指し、入り隅は内側に凹んでいる部分を指します。出隅の柱であれば係数は高く、それ以外の柱であれば係数は低めになります。あとは耐力壁が筋交いだった場合などを踏まえて計算を行い最終的なN値を算出します。出隅の柱はN値が高く出るのでホールダウン金物が使われやすく、入隅の柱はN値が低く出る形です。

N=A1xB1+A2xB2-Lが表すものとは?

N=A1xB1-Lが2階だったとすれば、それに近いN=A1xB1+A2xB2-Lは、1階を指します。ここの計算式で注意したいのは、Lの数値の違いです。出隅の柱が数値的に優遇されているのは同じですが、大事なのはその係数の大きさ。2階部分のLは出隅の柱で0.4の係数しかなかったのに対し、1階部分のLは1.0となります。その他の柱では2階で0.6、1階で1.6となり、かなりの違いです。これは1階の場合、2階分の重さも加わるからで、係数が高くなります。

1階部分と2階部分の係数が足し算されるため、Lの係数が大きくなったとしても、最終的なN値はそこまで大きくは変わりません。場合によってはその他の柱でありながら高いN値が叩き出され、ホールダウン金物を使っていくことになります。1階と2階で場合によってはN値がマイナスになるケースがありますが、これは壁倍率、筋交いの違いが大きいでしょう。

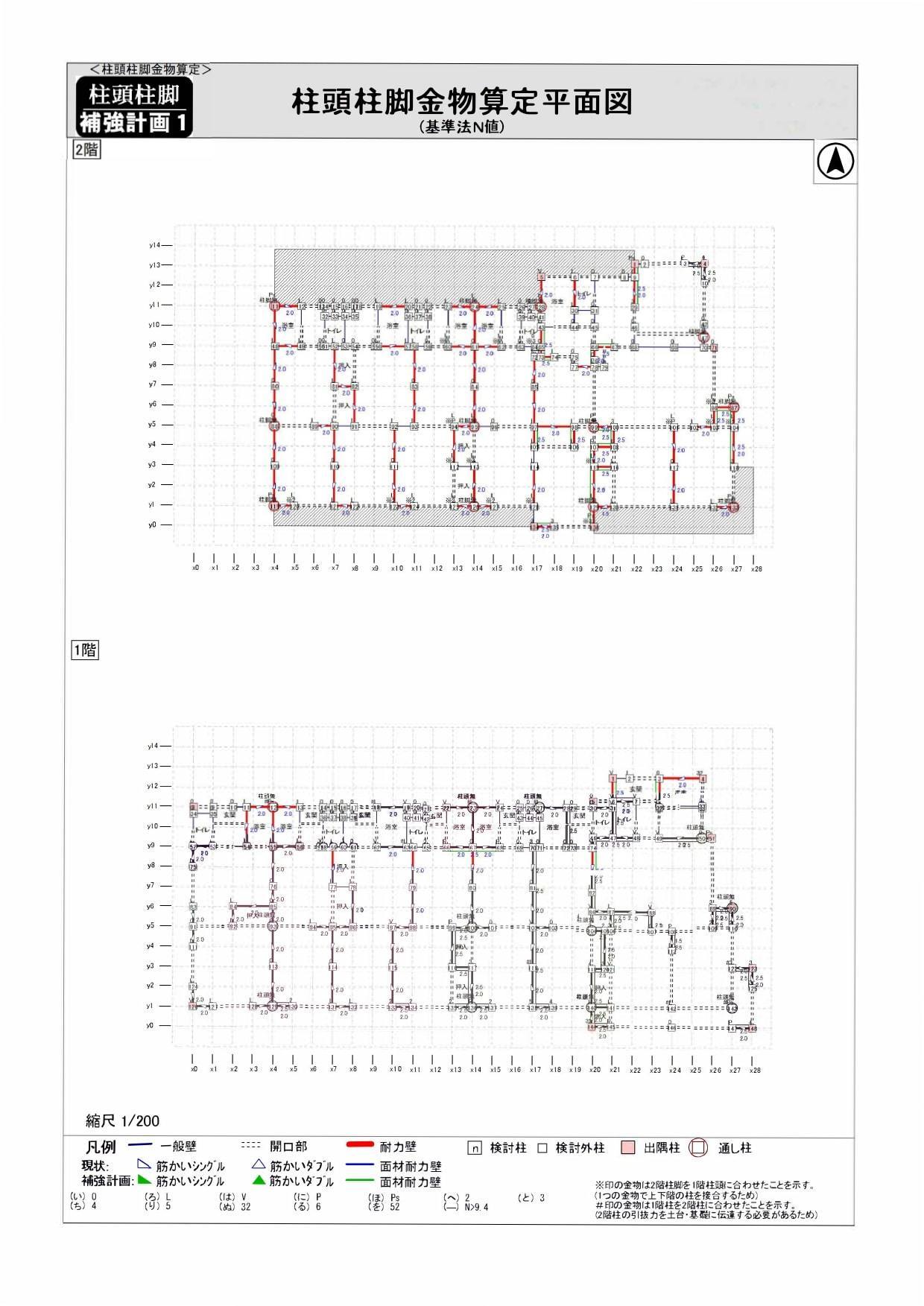

この計算を全ての柱で行う

柱頭柱脚金物算定(基準法N値計算)は、基本的にすべての柱で行います。一見すると大変そうに見えますが、計算方法はシンプルであり、壁倍率や筋交い、出隅の柱かどうかさえ分かっていれば算出できます。この計算をすべて行うことで最終的にどんな金物を使っていけばいいかがわかります。

いわば必要最低限な金物でがっちりと補強できるようになるのが柱頭柱脚金物算定(基準法N値計算)です。不必要な補強をする必要がなく、自然な形で補強できるやり方です。

耐震工事をする際、大掛かりなケースが少なくありませんが、金物の設置だけで済む場合もあります。そのケースについてご紹介します。

計算の結果、耐力壁の補強が必要ないと分かった場合

柱頭柱脚金物算定(基準法N値計算)で計算を行った場合、耐力壁の補強などが必要なく、金物を設置すれば一定の補強が行えるのであれば、金物の設置で済みます。幾度もご紹介している通り、どれだけ強力な耐力壁を装着したとしても、先にホゾ抜けが起きればどうにもなりません。耐力壁が壊れる前にホゾ抜けすることが内容、金物をつけていきます。

一方、リノベーションで柱を新しく建てるケースがあります。この場合、耐力壁も一緒につける場合には土台や梁などに差し込んでから金物をつけることになるので、かなりの大工事になるでしょう。本来はどちらかを壊さないと柱は入れられないからです。この場合は後施工金具というものを取り付けることで施工を行うことになります。

大規模な耐震工事をすることもある

柱頭柱脚金物を取り付ける際に大規模な工事にならないこともないわけではありません。それは土台や柱がダメージを受けている場合です。土台や柱などが何かしらの要因で深刻なダメージを受けている場合、さすがに柱頭柱脚金物だけではどうにもなりません。場合によっては大規模なリフォームが必要になります。

特に築年数がかなり経過しているケースでは柱などが影響を受けている可能性が高いです。その場合はリフォームを含めた形で柱頭柱脚金物を取り付けていくことになるでしょう。

ここまで柱頭柱脚金物についてご紹介してきましたが、実際に施工を行うのは業者。もし今後一戸建てを建てたり、リフォームをしたりする場合、重要なのは業者選び。そして大事なことは難しそうな話題である柱頭柱脚金物について噛み砕いて教えてくれる業者かどうか。

この点についてもう少し詳しく解説します。

基準法N値計算など、普通は簡単に理解できない

今回ご紹介した計算方法は確かに誰でも数値さえわかれば、それを数式に当てはめるだけでN値が出ます。しかし、施工するのは業者であり、家主が計算をしたところで、「この場合のN値はこれこれだから、この柱頭柱脚金物を使ってくれ!」と業者に言うわけにもいきませんし、そもそも本当にその数値が合っているかもわかりません。むしろそこまでできる人は業者の話を最初から理解できる人でしょう。

柱頭柱脚金物の説明など色々な説明がない限り、すぐには理解できないものです。業者もそれをわかっているので、細かいところまで説明をしようとはしません。本来であれば業者はわかりやすく説明をすべき部分ですが、細かいことを聞かれないことをいいことに詳しい説明を避けようとします。普通は簡単に理解できないものだからこそ、詳しい説明はしてもらいたいものです。

柱頭柱脚金物の必要性を分かりやすく教えてくれる業者は親切

そもそも柱頭柱脚金物について、詳しく知っている人は少ないでしょう。もちろん業者などは知っていますが、一般的な人は柱頭柱脚金物もホゾ抜けもあまりわかっていません。しかし、柱頭柱脚金物もホゾ抜けも非常に重要なことであることは明らか。非常に重要なのにいまいちその重要度が伝わっていないというのが真実です。なので、柱頭柱脚金物の必要性をいかに分かりやすく教えてくれるか、ここがポイントになります。

業者の中には噛み砕いて教えてくれるところもあり、細かな説明を嫌がらずにしてくれます。もし見積もりをいくつかとって業者を吟味したい場合、柱頭柱脚金物などの説明をしてもらうのがいいでしょう。そこで詳しく説明してくれる、あまり説明してくれないという態度で判断してみてはいかがでしょうか。

ブログで紹介している業者でチェック

一番わかりやすいのは柱頭柱脚金物のことをブログで紹介している業者です。言葉で説明する、図解で説明するなど色々な方法がとれるので、とても明快な内容であれば信頼してみたい気持ちが芽生えてくれるでしょう。ブログで紹介する業者は実はそこまで多くなく、紹介していても要領を得ないケースばかり。だからこそ、わかりやすく解説してくれる業者の存在は大きく、信頼に足りる存在といえるでしょう。

耐震改修をするケースでは、構造計算書と今回のN値計算はセットで行われるものになりますのでこれらを提案できる会社に依頼しましょう。

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

< 著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)