戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP >耐震補強リフォーム工事 完全ガイド>【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

更新日:2025/08/1

【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

【耐震ガイド7/32】その基礎補強、無意味かも?旧耐震住宅に蔓延る“間違った”工事の不都合な真実

プロローグ:その「基礎補強」、本当にあなたの家を強くしていますか?

第1章:旧耐震住宅の足元に眠る“砂上の楼閣” ~無筋基礎という絶対的な弱点~

第2章:業界に蔓延る「間違った基礎補強」という病 ~なぜ、善意が悲劇を生むのか~

第3章:「上部構造評点1.5」と、「正しい基礎補強」という絶対条件

【結び】すべての治療は、「正しい診断」と「正しい知識」から始まる

✔ここでの概要:これまでの「基礎補強をしないリスク」という議論から一歩踏み込み、「間違った基礎補強をされる」という、さらに恐ろしく、そして見抜きにくいリスクを、冒頭で強烈に提示します。読者の「業者選び」に対する視点を、最初から極めて高いレベルに設定し、本編への強い問題意識を喚起します。

はじめに:5000の計画書が見てきた、善意の顔をした“悲劇”の始まり

✔ここでのポイント: 500棟以上の現場経験、そして数千という他社の計画書や見積書を目の当たりにしてきたからこそ語れる、業界の“不都合な真実”から始めます。それは、「基礎補強」という言葉の下で、いかに多くの間違った、あるいは無意味な工事が計画されているかという現実です。

これまでの章で、私たちは旧耐震の基礎が抱える、構造的な脆弱性について、詳しくお話ししてきました。そして、その絶対的な弱点を克服するためには、「基礎補強」が不可欠である、と。しかし、もし、その善意の「基礎補強」そのものが、あなたの家の寿命を縮め、耐震性をかえって悪化させてしまう“悲劇”の始まりだとしたら、あなたはどう思われるでしょうか。

これは、決して大げさな話ではありません。500棟以上の旧耐震住宅の再生に携わる中で、私たちは、お客様が他社から受け取った、数千という膨大な数の補強計画書や見積書にも、セカンドオピニオンとして目を通させていただく機会に恵まれました。そして、その中で、あまりにも多くの、「間違った」、あるいは「意味のない」基礎補強計画が、さも当然のように提案されているという、衝撃的な現実に直面してきたのです。基礎補強をしないとどうなるか、そのリスクを知ることは重要です。しかし、それと同じくらい、「間違った基礎補強をするとどうなるか」を知ることは、もっと重要かもしれません。

耐震計算ソフトの、たった一つの「チェックマーク」が、あなたの家の運命を左右する

✔ここでのポイント: なぜ、間違った基礎補強がまかり通ってしまうのか。そのメカニズムの核心にある、耐震計算ソフトの安易な操作という「罠」を解説します。「基礎補強をするから」という善意のチェックマークが、いかにして家の本当の強さを見えなくしてしまうのか、その構造的な問題を明らかにします。

なぜ、このような悲劇が起こるのでしょうか。その原因の多くは、耐震診断で使われる「耐震計算ソフト」の、一見すると便利な機能の裏に潜んでいます。

多くの業者は、旧耐震の無筋基礎の状態を正しく診断した後、「基礎補強を行います」という前提で、計算ソフトのある項目に、一つのチェックを入れます。それは、「基礎の仕様」を、脆弱な「無筋コンクリート造」から、強固な「鉄筋コンクリート造」へと変更する、魔法のチェックマークです。

その瞬間、どうなるか。これまで「危険」と表示されていた上部構造評点は、魔法のように上昇し、いとも簡単に「安全」の領域である1.0、あるいは1.5という数値を弾き出します。しかし、これは、あくまで「もし、基礎が、正しく鉄筋コンクリート造として補強されたならば」という、仮定の話に過ぎません。

問題は、その後の基礎補強の「施工方法」が、この計算ソフトが想定している「正しく強固な状態」とは、全くかけ離れた、不十分なものであった場合です。計算上の評点は、もはや何の根拠も持たない、ただの“虚像”と化してしまいます。この、善意の顔をした「チェックマーク」こそが、あなたの家の本当の強さを見えなくさせ、間違った安心感を与えてしまう、最も恐ろしい罠なのです。

これからお話しするのは、「補強すれば安心」という、甘い幻想の先にある、プロだけが知る不都合な真実です

✔ここでのポイント: この記事が、単なる一般論ではなく、業界の構造的な問題点にまで踏み込む、専門的で、かつ誠実な内容であることを宣言します。読者に、これから語られる内容が、自らの財産と命を守るための、極めて重要な知識であることを伝えます。

この章で、私がお話ししたいこと。それは、「基礎補強は大切です」という、誰もが語れる一般論ではありません。

そうした甘い幻想の、さらに一歩先にある、「どのような基礎補強が“正しく”、そして、どのような基礎補強が“間違っている”のか」という、500棟以上の現場と、数千の計画書を見てきたプロだけが語れる、不都合な真実です。

耐震リフォームにおいて基礎を優先するのは、もはや常識です。しかし、その「優先」の仕方を間違えれば、すべては水泡に帰します。

この章を読み終える頃、あなたは、業者から提示された基礎補強計画書を前に、ただ頷くだけの施主ではなくなっているでしょう。

その計画が、本当に家の力学を理解した、理にかなったものであるのか。あるいは、ただコンクリートを付け足しただけの、気休めに過ぎない「見せかけの補強」なのか。その本質を、あなた自身の「眼」で見抜くための、確かな知識と判断基準を、手に入れているはずです。無筋基礎の補強が必須であるという事実を知った、その次のステップへ、さあ、進みましょう。

1.1 コンクリートは、石である。~鉄筋なきコンクリートの脆い正体~

✔ここでのポイント:

現代の家づくりでは当たり前の「鉄筋コンクリート」。その「鉄筋」がなぜ入っているのか、その根本的な理由から解説します。コンクリートが持つ、圧縮には強いが、引っ張りやねじれには驚くほど脆いという弱点を明らかにします。このセクションを読み終える時、あなたは、旧耐震の家の基礎がいかに危険な“砂上の楼閣”であるか、その物理的な真実を理解しているはずです。

「我が家の基礎は、固いコンクリートでできているから大丈夫」。

そう信じていらっしゃる方は、少なくないでしょう。確かに、コンクリートは、その圧倒的な硬さと重量感から、揺るぎない安定の象徴のように思えます。しかし、500棟以上の古い木造住宅の足元と向き合い、その声なき声に耳を澄ませてきた私から言わせれば、その信頼は、時として、命を預けるにはあまりにも脆い、危険な幻想である可能性があるのです。

なぜなら、旧耐震の時代に造られた多くの基礎は、現代の私たちが知る「鉄筋コンクリート」とは、全くの別物だからです。それは、いわば、ただの「コンクリートという石の塊」。その脆い正体を知ることこそ、あなたの家の本当の耐震性を調べるための、すべての始まりです。

1.1.1 なぜ、現代のコンクリートには、必ず鉄筋が入っているのか?

現代の家づくりにおいて、「鉄筋の入っていないコンクリート基礎」など、あり得ません。それは、法律で定められているから、という理由だけではありません。鉄筋とコンクリート、この二つが一体となって初めて、巨大地震の複雑で暴力的なエネルギーに耐えうる、真の強度が生まれることを、私たち建築の専門家は、科学的な事実として知っているからです。

この関係を、人間の体に例えてみましょう。私たちの体を支えているのは、もちろん「骨」です。そして、その骨の周りを、強靭な「筋肉」が覆っています。コンクリートは、この「筋肉」にあたります。上からの力、つまり、家の重さを支える「圧縮力」に対しては、非常に強い力を発揮します。しかし、地震時に発生する、建物を引き裂こうとする「引張力」や、雑巾を絞るような「ねじれの力」に対しては、驚くほど脆い、という致命的な弱点を持っています。まるで、硬いビスケットが、押さえつける力には強くても、曲げたりねじったりすると、パリンと簡単に割れてしまうように。

その、コンクリートが持つ、本質的な弱点を補うために存在するのが、「鉄筋」です。鉄筋は、しなやかで、引っ張られる力に非常に強い性質を持っています。この鉄筋を、コンクリートという筋肉の中に「骨」として配置することで、コンクリートは、圧縮力だけでなく、引張力やねじれの力にも、しなやかに抵抗できる、完璧な構造体へと生まれ変わるのです。この「鉄筋コンクリート」こそが、現代の耐震リフォームにおける、揺るぎない土台なのです。

1.1.2 「鉄筋」という名の“骨”を失った、旧耐震の家の基礎の実態

では、あなたのお住まいが1981年以前に建てられた旧耐震基準の住宅であった場合、その足元はどうなっているのでしょうか。1971年の法改正で、木造住宅にもコンクリートの布基礎が規定されましたが、その中に鉄筋を入れることまでは、義務付けられていませんでした。そのため、この時代の基礎の多くは、鉄筋が入っていない「無筋コンクリート基礎」である可能性が、極めて高いのです。

500棟以上の現場で、私たちは、この“骨”を失った基礎の、あまりにも無力な姿を、嫌というほど目の当たりにしてきました。床下を覗き込むと、そこには、太い鉄筋が規則正しく配筋されているはずの現代の基礎とは似ても似つかぬ、ただコンクリートが打設されただけの、のっぺりとした光景が広がっています。あるいは、さらに古い1959年以前の建物になると、コンクリートですらなく、石を積んだだけの「玉石基礎」や、大谷石を積んだだけの大谷石基礎にも遭遇します。

これらは、もはや、現代の地震力を想定した構造物とは言えません。それは、ただの「重し」です。地震の揺れという、複雑で暴力的なエネルギーの前では、その重しは、何の抵抗もできずに、ただ揺さぶられ、ひび割れ、そして崩壊していく。無筋基礎の補強が必須である理由は、まさに、この構造的な脆弱性にあるのです。上部構造評点1.5という高い目標を語る以前に、まず、この足元の現実と向き合わなければなりません。

1.2 500棟の現場が見てきた、無筋基礎の悲劇的な末路

✔ここでのポイント:

無筋基礎という構造的な弱点が、実際の地震や、長い年月の荷重によって、どのような悲劇的な末路を辿るのか。500棟以上の現場で見てきた、具体的な劣化・損傷の事例を、生々しく解説します。基礎補強をしないとどうなるか、その現実を、読者の脳裏に深く刻み込みます。

「無筋基礎が危険なのは分かった。でも、今まで大きな地震でも倒れなかったのだから、うちの家は大丈夫なのでは?」。

そう思われるかもしれません。しかし、その「大丈夫」は、いつまで続くのでしょうか。

私たちが、旧耐震住宅の床下に潜り、目にする光景。それは、巨大地震という“宣告”の日を、静かに、しかし確実に待ち続けている、無筋基礎の、悲劇的な末路の数々です。基礎補強をしないとどうなるか。その答えは、すべて、床下の暗闇の中にあります。

1.2.1 地震の揺れで、まるでビスケットのように砕け散る基礎

過去の大地震の被災地調査では、無筋コンクリート基礎が、まるで湿気たビスケットのように、ボロボロに砕け散ってしまった事例が、数多く報告されています。地震の水平方向の揺れは、基礎に対して、曲げやせん断といった、コンクリートが最も苦手とする力を加えます。鉄筋という骨を持たない無筋基礎は、この力に抗うすべを持たず、内部から破壊されてしまうのです。

そして、一度、ひび割れが生じると、そこから雨水や地面の湿気が侵入し、コンクリートの中性化を促進させ、その強度をさらに低下させていきます。冬場の凍結と融解の繰り返しもまた、そのひび割れを、少しずつ、しかし確実に、大きくしていくのです。

500棟以上の現場で、私たちは、無数のひび割れが走り、手で触れるだけでコンクリートがボロボロと剥がれ落ちる、そんな末期症状の旧耐震の基礎を、何度も見てきました。

このような状態では、もはや、その上に立つ家の重さを支えることすら、困難です。来るべき大地震を待つまでもなく、家は、自らの足元から、静かに崩壊を始めているのです。

1.2.2 長年の荷重と地盤の動きで、ひび割れ、蛇行し、沈下していく現実

地震だけが、無筋基礎の敵ではありません。何十年という長い年月の間、家全体の重さを支え続ける「クリープ」と呼ばれる現象や、地盤のわずかな動き(不同沈下)もまた、無筋基礎の体力を、静かに奪っていきます。

鉄筋の入っていないコンクリートは、粘り強さ(靭性)に欠けるため、こうした長期的な荷重や変形に対して、非常に弱いのです。床下を調査すると、基礎が、まるで蛇のように、わずかに波打ち、蛇行している。あるいは、家の特定の角だけが、数センチ単位で沈下している。こうした現象は、決して珍しいことではありません。

そして、その結果として、家全体に「歪み」が生じ、ドアの建付けが悪くなったり、床が傾いたりといった、目に見える症状として現れてきます。基礎補強をしないとどうなるか。その答えは、単に地震で倒れるリスクが高まるだけでなく、日々の暮らしの快適性や、家の資産価値そのものが、見えない足元から、確実に損なわれていく、ということなのです。

1.3 結論:「無筋基礎」とは、現代の地震と戦うための“土俵”にすら上がれていない状態である

✔ここでのポイント:

旧耐震住宅の危険性を総括し、なぜこの時代の家には、他の年代とは根本的に異なる、包括的な治療(フルリノベーション)が必要なのかを結論付けます。旧耐震とは、単に古いだけでなく、現代の地震に対する「免疫」を持たない状態であるという、プロとしての最終的な見解を提示します。

ここまで、旧耐震の基礎が抱える、構造的な脆弱性と、その悲劇的な末路についてお話ししてきました。結論として、私たちが、あなたにお伝えしなければならない、最も重要な事実。それは、「無筋基礎」という状態は、もはや、現代の巨大地震と戦うための“土俵”にすら上がれていない、ということです。

1.3.1 まず、この脆弱な足腰を治療しなければ、いかなる議論も始まらない

耐震リフォームにおいて、基礎を優先するのは、単なるセオリーではありません。

それは、ボロボロの土俵の上で、どれだけ優れた力士(強固な壁や柱)を戦わせても、足元が崩れれば、勝負にならない、という、あまりにも当たり前の、しかし、見過ごされがちな真理なのです。

500棟以上の旧耐震住宅の再生を手掛けてきた私たちの仕事は、常に、この壊れかけた土俵を、現代の技術で、強固な鉄筋コンクリートのステージへと再構築することから始まります。この、揺るぎない土台を築いて初めて、私たちは、その上で、上部構造評点1.5という、横綱級の強さを誇る、本格的な家づくりを始めることができるのです。

1.3.2 だからこそ、無筋基礎の補強は「推奨」ではなく「必須」なのです

「できれば、基礎は触らずに、壁だけの補強で済ませたい」。

そのお気持ちは、よく分かります。しかし、ここまでお読みいただいたあなたなら、もうお分かりのはずです。旧耐震住宅において、それは、あまりにも危険な、選択肢ですらない、ということを。

無筋基礎の補強は、私たちにとって、決して「推奨」事項ではありません。それは、あなたの、そしてご家族の命と未来を守るために、絶対に譲ることのできない、「必須」の治療なのです。

次の章では、この、あまりにも重要な「基礎補強」という治療について、業界に蔓延る「間違った常識」と、私たちが全国の工務店にすら教えている「本物の技術」について、さらに深く、踏み込んでいきます。

章の概要:

この章は、本稿の核心です。5000件以上の計画書を見てきたからこそ語れる、「間違った基礎補強」の具体的な手口とその危険性を、生々しく告発します。「なぜ、そんなことが起こるのか」その背景にある、業者の知識不足や、耐震診断ソフトの安易な操作、そして、国の法改正が皮肉にも生み出してしまった、業界の構造的な問題にまで深くメスを入れます。

2.1 【衝撃の事実】「基礎補強をします」その言葉を、決して信じてはいけない

✔ここでのポイント:

多くの業者が提案する「基礎補強」という言葉の裏に潜む、衝撃的な真実を告発します。500棟以上の現場経験、そして数千という他社の計画書や見積書を目の当たりにしてきたからこそ語れる、「間違った、あるいは無意味な基礎補強」が、いかに業界に蔓延しているか。その現実を知ることで、あなたは、業者から提示された計画書を、全く新しい、厳しい目で見ることができるようになります。

「ご安心ください。旧耐震の基礎は弱いですが、ちゃんと、基礎補強も計画に入れていますから」。

もし、あなたがリフォームを相談した業者から、この言葉をかけられたとしたら。その言葉を、決して、鵜呑みにしてはいけません。500棟以上の旧耐震住宅の再生に携わる中で、私たちは、お客様が他社から受け取った、数千という膨大な数の補強計画書や見積書にも、セカンドオピニオンとして目を通させていただく機会に恵まれました。そして、その中で、あまりにも多くの、「間違った」、あるいは「全く意味のない」基礎補強計画が、さも当然のように提案されているという、衝撃的な現実に直面してきたのです。基礎補強をしないとどうなるか、そのリスクを知ることは重要です。しかし、それと同じくらい、「間違った基礎補強をするとどうなるか」を知ることは、もっと重要かもしれません。これは、耐震リフォーム業界が抱える、根深く、そして極めて深刻な「病」なのです。

2.1.1 国の“苦渋の決断”と、業界に広まった“甘い誘惑”

なぜ、これほどまでに多くの「間違った基礎補強」が、業界に蔓延してしまったのでしょうか。

その背景には、2013年(平成25年)に行われた「耐震改修促進法」の改正という、国の“苦渋の決断”があります。

当時、旧耐震住宅の耐震化がなかなか進まない、という大きな社会問題がありました。

その最大の障壁となっていたのが、基礎補強まで含めた場合の、高額な工事費用と正しい施工の難易度でした。

すべての建物の基礎は高さも違い、高さによって補強の方法は変わります。このマニュアル化がしにくい補強には、技術水準があまりに高く業界側の水準が追い付きませんでした。

そこで、国は、耐震化率を少しでも向上させるという大義名分のもと、一つの大きな方針転換を行います。

それが、「無筋基礎であっても、その補強を義務とはしない」という、いわば“規制緩和”でした。

それまでは必須だった基礎補強が、任意となったのです。

もちろん、その代わりとして、基礎が無筋の場合は、上部構造の評点に0.7を掛けるなど、計算上は厳しく評価するというルールも設けられました。

しかし、この法改正が、多くの知識不足な業者にとって、一つの“甘い誘惑”となってしまったのです。

「基礎は、触らなくても良いのだ」

「上部構造だけを強くすれば、評点計算上は、安全な家になるのだ」と。

この、あまりにも短絡的で、危険な思想が、業界全体に、まるで伝染病のように広がってしまいました。

2.1.2 なぜ、多くの業者が、力の流れを理解しないまま、安易な補強計画を立ててしまうのか

その結果、どうなったか。地震の力が、どのように建物に伝わり、基礎が、どのような役割を果たさなければならないのか。

その、力の流れという、物理学の基本原則を理解しないまま、ただ、計算ソフト上の評点をクリアするためだけに、安易な補強計画を立てる業者が、後を絶たなくなりました。

耐震リフォームで基礎を優先する、という、私たちプロにとっては当たり前の大原則が、いとも簡単に、無視されるようになってしまったのです。我々は2013年以前から正しい基礎補強を行ってきました。

私たちが、数千の他社計画書で見てきたのは、まさに、そうした知識不足からくる、あまりにも稚拙で、危険な計画の数々でした。無筋基礎の補強が必須であるという技術者としての良心と、法律上は必須ではないという現実との間で、多くの業者が、後者を選んでしまっている。これが、業界の不都合な真実なのです。

>>詳しくは『増改築.com@全国法人向け耐震改修セミナー解説』へ

2.2 これは“補強”ではない!旧耐震の基礎で横行する危険な工事ワースト3

✔ここでのポイント:

2013年(平成25年)に行われた「耐震改修促進法」の改正の結果、基礎補強をしなくてもよいという甘い基準がもたらした悲劇を紹介。「基礎補強」と称して、平然と行われている、具体的で、かつ危険な「間違った施工方法」を、ワースト3形式で、生々しく告発します。写真や図解を交えながら、なぜそれが“補強”ではなく、単なる“気休め”や“破壊行為”でしかないのか、その理由を、構造力学の観点から、誰にでも分かるように解説します。

では、具体的に、どのような「間違った基礎補強」が、業界に蔓延しているのでしょうか。ここでは、5000件以上の計画書の中から、私たちプロが「これは、もはや補強ではない」と判断した、特に危険な事例を、ワースト3形式でご紹介します。

もし、あなたの元に届いた計画書に、これらと同じような手法が描かれていたとしたら、その業者との契約は、今すぐ、考え直すべきです。正しい施工ができる会社へ変更してください。なぜなら、それは、あなたの家の旧耐震の基礎を、強くするどころか、弱体化させてしまう可能性すらあるからです。

2.2.1 事例①:ただの土間打ち?“なんちゃってベタ基礎”という名の幻想

最も多く、そして悪質な手口の一つが、「ベタ基礎にしますから、安心ですよ」という言葉と共に提案される、“なんちゃってベタ基礎”です。

ベタ基礎と聞けば、現代の住宅の標準であり、非常に強固なイメージがあるため、多くのお客様は安心してしまうでしょう。しかし、その実態は、全くの別物です。

彼らが行うのは、既存の布基礎の内側の地面を少し掘り下げ、そこに、ただの「ワイヤーメッシュ」という細い鉄線の網を敷き、コンクリートを流し込む、という作業です。これは、基礎補強などでは断じてなく、単なる「土間コンクリート打ち」に過ぎません。

本物のベタ基礎は、建物の外周部や主要な壁の下に、深く、そして太い鉄筋が組まれた「立ち上がり基礎」があり、その立ち上がり部分と、床下の「スラブ(底盤)」部分とが、一体の鉄筋コンクリートとして、強固に結びついて初めて、その性能を発揮します。立ち上がりのない、ただの土間コンクリートは、地震時に、既存の脆弱な布基礎とは全く連携せず、バラバラに動き、かえって建物の破壊を助長する、ただの“重し”にしかならないのです。無筋基礎の補強としては、全く意味をなさない、最も悪質な手口の一つです。

2.2.2 事例②:力の流れを無視した、無意味な“壁の下の新設基礎”

耐震リフォームでは、家のバランスを整えるために、新しい「耐力壁」を増設することが、しばしばあります。そして、この新しい壁が受け止めた巨大な地震のエネルギーは、その真下にある「基礎」へと、スムーズに伝えられなければなりません。

しかし、驚くべきことに、多くの間違った計画書では、この新しい耐力壁の真下に、何の配慮もなされていないのです。

ただ、既存の無筋基礎の上に、新しい壁が、ぽつんと乗っかっているだけ。これでは、どうなるでしょうか。

地震が来た瞬間、新しい耐力壁が受け止めた力は、行き場を失い、その真下にある、最も弱い、無筋の布基礎の一点に集中します。結果として、その部分の基礎が、まるで大きなハサミで切られたように、せん断破壊を起こしてしまうのです。

耐震リフォームで基礎を優先する、という考え方の本質は、この「力の流れ」を、途切れさせることなく、地面まで導くことにあります。新しい耐力壁を設けるのであれば、その真下には、必ず、その力に耐えうる、新しい鉄筋コンクリートの基礎を、既存の基礎と一体化させる形で、新設しなければなりません。この、あまりにも当たり前の、しかし、最も重要な原則が、驚くほど多くの現場で、無視されています。

2.2.3 事例③:公式ガイドラインを無視した“自己流”補強。もはや耐震改修ですらない

そして、最も根深く、そして悪質なのが、公式なガイドラインを、完全に無視した、“自己流”の補強です。

日本の木造住宅の耐震改修には、(一財)日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」という、いわば、国が認めた、唯一無二の“教科書”が存在します。旧耐震住宅の基礎補強**の仕様も、すべて、このガイドラインに準拠して、設計・施工されなければなりません。このガイドラインに従わない補強は、もはや、公的には「耐震改修」とは認められない、ただの“自己満足”に過ぎないのです。

しかし、さらに驚くべきことに、私たちが見てきた数千の計画書の中で、このガイドラインが会社にない。このガイドラインの存在すら知らない、あるいは、知っていても、それを無視した“自己流”の補強計画を、平然と提案してくる業者が、後を絶ちません。

なぜ、このようなことが起こるのか。それは、彼らが、このガイドラインが要求する、高度な知識と、手間のかかる施工を、嫌うからです。そして、その結果として、お客様は、多額の費用を払ったにもかかわらず、公的には何ら性能が保証されない、質の低い工事を掴まされてしまうのです。ただの化粧直しのリフォームであればまだよいのですが、性能向上リノベーションと謳い、これらの知識が欠如している施工会社に問題があるのです。

私たち「増改築.com®」が、全国のプロの工務店に向けて、基礎補強に関するセミナーを、長年にわたって開催し続けているのは、この、あまりにも悲しい現実を、業界の根本から変えたい、被害者を減らしたいという強い想いがあるからです。上部構造評点1.5という高い目標は、この「正しい教科書」なくしては、決して語ることはできないのです。

>>詳しくは『増改築.com@代表稲葉による全国法人向け耐震改修セミナー解説(新建ハウジング社主催)』へ

2.3 悲劇のメカニズム:耐震計算ソフトの「善意のチェックマーク」という罠

✔ここでのポイント:

なぜ、間違った基礎補強がまかり通ってしまうのか。そのメカニズムの核心にある、耐震計算ソフトの安易な操作という「罠」を解説します。「基礎補強をするから」という善意のチェックマークが、いかにして家の本当の強さを見えなくしてしまうのか、その構造的な問題を明らかにします。

では、なぜ、これほどまでに多くの「間違った基礎補強」が、業界に蔓延し、そして、施主であるあなたに、平然と提案されてしまうのでしょうか。

その背景には、個々の業者の知識不足や倫理観の問題だけでなく、もっと根深い、業界全体の構造的な問題が存在します。そして、その悲劇のメカニズムの中心にあるのが、皮肉なことに、耐震性能を科学的に計算するためのある便利なツール、すなわち「耐震計算ソフト」そのものなのです。

2.3.1 業者は「基礎補強をするから」と、善意で、計算ソフトの「基礎仕様」を「鉄筋コンクリート造」にチェックを入れる

耐震診断を行い、補強計画を立てる際、多くの業者は、専門の耐震計算ソフトウェアを使用します。

そして、あなたの家の旧耐震の基礎が、脆弱な無筋基礎であると診断された後、補強計画を立案する段階で、ある「魔法」を使います。

それは、計算ソフトの入力画面にある、「基礎の仕様」という項目を、「無筋コンクリート造」から、「鉄筋コンクリート造」へと、マウスでクリック一つ、変更することです。彼らは、こう考えます。「これから、何らかの基礎補強工事をするのだから、この家の基礎は、もう鉄筋コンクリート造として計算して良いはずだ」と。多くの場合、そこに悪意はありません。むしろ、あなたの家を強くしてあげたい、という「善意」からくる行為です。

2.3.2 その瞬間、計算上の評点は魔法のように上昇する。しかし、それは現実の強さとは全く関係のない、ただの“虚像”である

この、たった一つのチェックマークが、何をもたらすか。 これまで「危険」を意味する、真っ赤な警告色で表示されていた、上部構造評点の数値が、その瞬間、魔法のように、ぐんぐんと上昇を始めます。そして、いとも簡単に、「安全」を意味する緑色の、評点1.0、あるいは1.5という、輝かしい数値を、画面上に映し出すのです。

業者も、そして、その画面を見せられたあなたも、安堵のため息をつくでしょう。「ああ、良かった。これで、この家は安全になるのだ」と。

しかし、5000以上の計画書を見てきた私から言わせれば、それは、あまりにも危険で、空虚な幻想に過ぎません。なぜなら、その画面上の美しい評点は、あくまで「もし、この家の基礎が、本当に、正しく、強固な鉄筋コンクリート造として、完璧に施工されたならば」という、仮定の上に成り立った、ただの“虚像”だからです。

2.3.3 間違った施工方法では、そのチェックマークは「嘘」となり、評点そのものが、危険な幻想と化す

前節で解説したような、“間違えた基礎補強”では、計算ソフトが想定している「鉄筋コンクリート造」の強度は、到底、実現できません。

つまり、その瞬間、あの善意で入れられたはずの「チェックマーク」は、結果として、お客様を欺く「嘘」へと変わってしまうのです。そして、その嘘の上に成り立った上部構造評点1.5という数値は、あなたの家の本当の強さとは全く関係のない、危険な幻想と化します。

あなたは、評点1.5の家に住んでいると信じている。しかし、その足元は、旧耐震の脆弱な無筋基礎のまま、何一つ変わっていない。これほど、恐ろしいことがあるでしょうか。

耐震リフォームで基礎を優先し、その補強を計画することは必須です。しかし、その「方法論」を間違えれば、すべては、この悲劇的なメカニズムの中に、飲み込まれてしまうのです。

章の概要:

私たちが目指す最高レベルの安全性「上部構造評点1.5」を達成するためには、なぜ「正しい知識」に基づいた「正しい基礎補強」が“推奨”ではなく“絶対条件”となるのかを、耐震診断の評価ロジックと、私たちが全国の工務店にまでその知識を伝えているセミナー活動の実績をもって、動かぬ事実として証明します。

3.1 【プロの断言】間違った基礎補強では、評点1.5の達成は100%不可能です

✔ここでのポイント:

500棟以上の経験と、構造計算上の事実に基づき、「間違った基礎補強では、評点1.5を達成することは、絶対に不可能である」と、プロとして断言します。この力強い宣言によって、安易な提案をする業者との明確な差別化を図り、読者に、基礎補強の必須性を、最終的に確信させます。

ここまで、旧耐震の基礎が抱える、物理的な脆弱性と、業界に蔓延る「間違った基礎補強」という、根深い病について、詳しくお話ししてきました。

そして、これらの事実を元に、私たちプロフェッショナルは、あなたに、一つの、動かすことのできない結論を、お伝えしなければなりません。それは、「ただコンクリートを付け足すだけのような、間違った基礎補強では、私たちが絶対的な安全基準と考える、上部構造評点1.5を達成することは、100%、絶対に、不可能です」ということです。これは、耐震リフォームにおいて基礎を優先する上で、最も本質的な真理です。

3.1.1 これは、私たちの経験則ではない。構造計算上の、数学的な事実です

この断言は、決して、私たちの長年の経験からくる、感覚的な話ではありません。それは、耐震診断の厳格な計算ロジ-ックに基づいた、冷徹なまでの、数学的な事実なのです。

耐震診断ソフトは、基礎が、上部構造から伝わる巨大な力を、地面に正しく伝えることができるか、その「耐力」を、厳密に計算しています。そして、第2章で告発したような、既存の基礎と新しい基礎が、完全に一体化していない、中途半端な補強では、その計算上の耐力を、決して満たすことはできません。

それどころか、中途半端な補強は、家の重量バランスを崩し、これまで存在しなかった、新たな弱点を生み出すことで、かえって上部構造評点を悪化させてしまうことすら、あるのです。上部構造評点1.5と、正しい基礎補強は、まさに、分かちがたく結びついている、コインの裏表の関係なのです。

3.1.2 もし、「基礎はそのままで、評点1.5にできます」と言う業者がいたら、何を疑うべきか

もし、あなたが、旧耐震住宅のリフォームを検討する中で、ある業者から、「大丈夫ですよ。基礎は今のままでも、壁をたくさん強くすれば、評点1.5は達成できます」という、耳障りの良い提案を受けたとします。

その時、あなたはどうすべきでしょうか。 その言葉を、決して、信じてはなりません。

その業者は、耐震診断の基本的な計算ロジックを、全く理解していないか。あるいは、理解していながら、あなたを欺こうとしている、極めて不誠実な業者である可能性が、非常に高いと言わざるを得ません。

真に誠実で、技術力のある専門家であれば、必ず、こう言うはずです。「お客様の家の基礎は、無筋である可能性が極めて高いです。この状態で、評点1.5を目指すのであれば、基礎補強は、絶対に必須の工事となります。

まずは、その費用と、正しい施工方法から、一緒に考えていきましょう」と。耐震リフォームにおいて、基礎を優先するのは、プロとして、あまりにも当然の、誠実さの証なのです。

3.2 私たちが全国の工務店に「正しい基礎補強」を教え続ける理由

✔ここでのポイント:

私たち「増改築.com®」が、単なる一施工会社ではなく、業界全体の技術レベルの向上を目指し、全国のプロの工務店に向けてセミナー等で啓蒙活動を行っている、という他社にはない圧倒的な事実を提示します。これにより、技術力と倫理観における、絶対的な信頼性を確立します。

前節までで、業界に蔓延る「間違った基礎補強」という、根深い病についてお話ししてきました。この状況に対し、私たち「増改築.com®」は、ただ傍観し、嘆いているだけではありません。私たちは、この間違った常識を、業界の根本から変革するために、数年前から、ある活動を続けています。それが、全国のプロの工務店やリフォーム会社に向けて、私たちが500棟以上の現場で培ってきた、「正しい基礎補強」の知識と技術を、惜しみなく伝えるためのセミナー活動です。

3.2.1 間違った常識が、これ以上、不幸な家を生まないために

なぜ、私たちが、本来であればライバルともなりうる同業者に対してまで、自社のノウハウを公開するのか。それは、一社だけの力では、この業界に深く根付いた「間違った常識」を、到底、覆すことはできないからです。

一棟でも多くの旧耐震住宅が、正しい知識と技術によって、安全な住まいへと生まれ変わること。そして、その結果として、「耐震リフォーム業界」そのものが、お客様から、心から信頼される存在になること。それこそが、業界全体の未来にとって、何よりも重要であると、私たちは信じています。私たちのセミナーに参加された、志の高い全国の工務店の方々が、それぞれの地域で、一棟、また一棟と、「正しい基礎補強」を実践してくださること。それが、この業界に蔓延る深刻な病を治療するための、最も確実な処方箋なのです。

3.2.2 私たちのセミナーで、プロの工務店たちが学ぶ「力の流れ」の原則

私たちのセミナーでお伝えしていること。それは、小手先の施工テクニックではありません。すべての基礎補強の根幹となる、「力の流れの原則」です。地震の力が、どのように建物に伝わり、基礎が、どのようにその力を受け止め、地面に流さなければならないのか。この、物理学の基本原則を、数多くの失敗事例と成功事例を元に、徹底的に学んでいただきます。

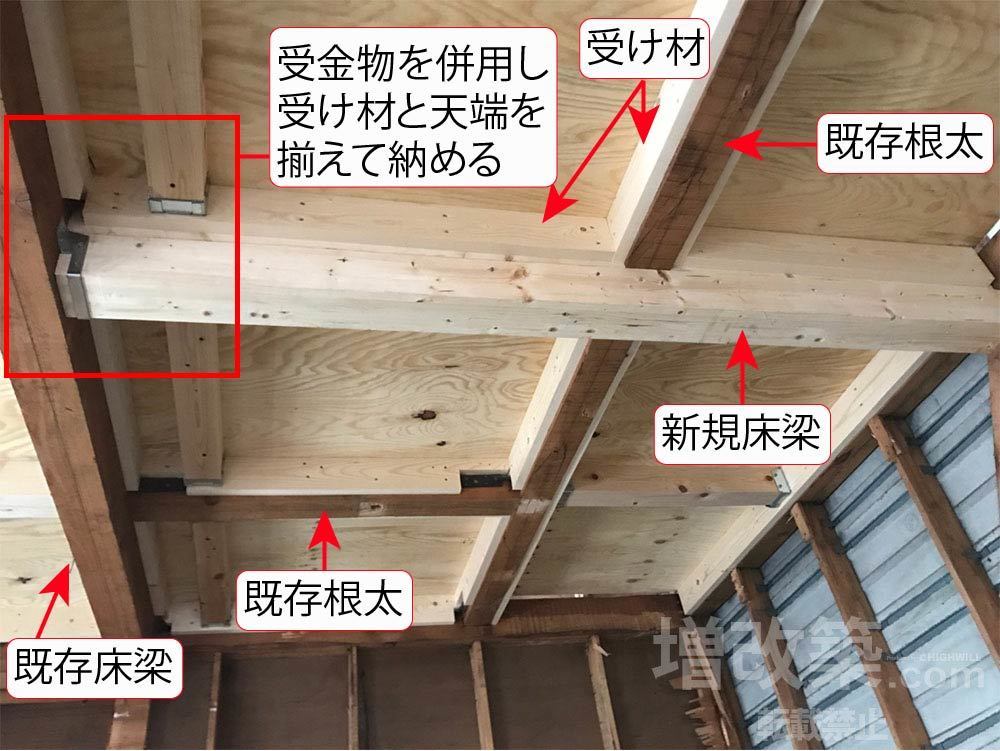

そして、その原則に基づいた、具体的な施工方法。「ツイン基礎」における、既存基礎との正しい一体化の方法、適切な鉄筋の配筋計画、そして、コンクリートの品質管理。これらの知識を、全国の仲間たちと共有し、共に学び合うことで、業界全体の技術レベルを、着実に、そして確実に、引き上げていく。この活動こそが、500棟以上の旧耐震住宅の再生に携わらせていただいた、私たちに課せられた、社会的な使命であると考えています。

3.3 健全で“正しい”基礎こそが、“三位一体”を成り立たせる、すべての土台

✔ここでのポイント:

これまで解説してきた「耐震の三位一体」が、健全で、かつ「正しく補強された」基礎という土台の上にあって、初めて意味をなすという、この章の結論を提示します。旧耐震住宅の再生とは、まず、この失われた、あるいは間違って造られた土台を、正しく再構築することから始まるのだという、私たちのリフォーム哲学を力強く語ります。

ここまで、旧耐震の基礎と、上部構造評点1.5という目標との、切っても切れない関係について、詳しくお話ししてきました。

結論として、私たちが、この章を通じて、あなたに最もお伝えしたかったこと。それは、この健全で、かつ「正しく補強された」基礎こそが、私たちが提唱する「耐震の三位一体」という、家の本当の強さを成り立たせる、すべての「土台」である、ということです。

3.3.1 強固な基礎があって初めて、「強度(評点)」「バランス(偏心率)」「結束力(N値)」の議論が意味を持つ

思い出してください。家の本当の強さは、「強度」「バランス」「結束力」という、三つの力が一体となって、初めて発揮される、ということを。

-

強固な壁(強度)が受け止めた地震のエネルギーも、

-

緻密に計算された壁の配置(バランス)によって分散された力も、

-

柱と骨格を固く結びつける金物(結束力)が繋ぎとめた力も、

そのすべての力は、最終的に、家の「基礎」という、たった一つの受け皿へと、流れ着きます。もし、その受け皿そのものが、脆く、あるいは、間違った方法で補強され、その性能が保証されていなかったとしたら。上部構造で、どれだけ完璧な布陣を組んだとしても、そのすべては、一瞬にして、水泡に帰してしまうのです。

旧耐震住宅の再生とは、まず、この失われた、あるいは、もともと存在しなかった、強固な土台を、現代の最高の知識と技術で、「正しく」再構築することから始まります。それを行って初めて、私たちは、その上に、評点1.5を誇る、強靭な肉体を築き上げていくことができるのです。

章の概要:

この記事の学びを力強く総括します。旧耐震住宅のリフォーム計画において、単に「基礎補強をする」という言葉だけでなく、「どのように基礎補強をするのか」その方法論までを、施主自身が厳しく問うことの絶対的な重要性を、語り、次なる具体的な治療法への期待感を高めます。

あなたの家の、本当の弱点と、業界の“不都合な真実”が見えてきたでしょうか

ここまで、この長い旅にお付き合いいただき、ありがとうございました。

旧耐震の基礎が抱える、構造的な宿命と、基礎補強なくしては、真の安全は決して手に入らないという、厳しい現実。

そして、その基礎補強そのものに潜む、「間違った施工」という、さらに根深い業界の病。

そのすべてをご理解いただけたことと存じます。

美しいリノベーション雑誌を彩る、開放的なリビングや、デザイン性の高いキッチン。そうした、華やかな提案に、心が躍るお気持ちは、よく分かります。

しかし、もし、あなたのお住まいが、1981年以前に建てられた家であるならば、その夢を語る前に、まず、ご自身の家の「足元」に、そして、それを補強しようとする業者の「知識」に、静かに、そして深く、目を凝らしてみてください。そこにこそ、あなたの家の、本当の弱点が、そして、再生への最初の希望が、眠っているのです。

耐震リフォームにおいて、基礎を優先すること。そして、その補強が、「正しい知識」に基づいて行われることを、断固として要求すること。それは、決して、遠回りをすることではありません。むしろ、それこそが、未来の絶対的な安心へと至る、唯一の、そして最も確実な近道なのです。

基礎補強をしないとどうなるか、そのリスクは、もうご理解いただけたはずです。

では、具体的に、どのようにして、その脆弱な無筋基礎を、補強し、再生させていくのか。

次の章では、いよいよ、その具体的な「治療法」の物語へと、駒を進めてまいります。

■ 耐震補強を含むフルリフォーム 耐震補強は単独でも実施できますが、フルリフォームと組み合わせることで、壁や天井を解体するタイミングで効率的に補強工事を行えます。結果として、耐震補強単独の場合と比べて工期の短縮とコストの削減が可能です。

➡️「フルリフォーム」とは?費用相場・事例を500棟の実績で完全解説【2026年】

■ スケルトンリフォームによる耐震等級3の達成

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級6」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)