戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP >耐震補強リフォーム工事 完全ガイド>「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

更新日:2025/08/13

「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

【耐震ガイド14/32】耐震・制震・免震の違いとは?費用と効果をプロが徹底比較木造リフォームの最適解

✔ここでの概要:

これまでの耐震補強リフォーム工事完全ガイド1部「診断編」2部「治療編」をお読みいただき、誠にありがとうございます。いよいよ本稿は、具体的な技術の核心に迫る3部の「技術編」へと入ります。

その第一歩として、皆様がリノベーションをご検討される中で、一度は必ず耳にしたことがあるであろう「耐震」「制震」「免震」という3つの工法。

これらが、そもそもどのような考え方に基づいているのか、その根本的な違いから、まずは丁寧に紐解いていきましょう。この記事では、それぞれの技術を公平な視点で比較し、特に「木造戸建てのリノベーション」という、私たちの専門領域の条件下で、どの選択肢が現実的で、どのようなメリット・デメリットがあるのかを、プロの視点で徹底的に整理します。

溢れる情報に惑わされることなく、ご自身の家と暮らしにとっての「最適解」を見つけ出すための、確かな羅針盤となることをお約束します。

序章.1 あなたが求めるのは「強さ」か、「しなやかさ」か、「受け流す技」か

✔ここでのポイント:まず、専門的な技術論に入る前に、「耐震」「制震」「免震」という3つの工法を、それぞれが持つ思想(コンセプト)の違いから解説します。地震という巨大な力に、どう立ち向かうのか。それを「武道」に例えることで、各工法のキャラクターを直感的に掴んでいただきます。

序章.1.1 地震とどう向き合うか、3つの思想

性能向上リノベーションをご検討される中で、「我が家の地震対策は、一体どうすれば良いのだろう?」

という疑問は、皆様が共通してお持ちになる、最も根源的で、そして重要なテーマだと思います。

雑誌をめくれば様々な工法が紹介され、インターネットを開けば無数の情報が溢れている。

その中で、多くの方が混乱されているのではないでしょうか。

そこでまず、技術的な詳細に入る前に、この3つの地震対策 種類が、そもそも地震の揺れという巨大なエネルギーと、どのように「付き合おう」としているのか、その根本的な「思想」の違いから、お話ししたいと思います。

私は、これをよく武道の考え方に例えてご説明しています。

目の前に、自分より遥かに大きな力を持つ相手(地震)が現れた時、あなたは、どのような技で身を守りますか?

一つ目の思想は、「強さ」で対抗すること。すなわち「耐震」です。

これは、相手の攻撃を真正面から受け止め、強靭な肉体と固いガードで、ひたすら耐え抜くボクサーのような思想です。揺れという力に対し、力で対抗する。そのために、家の骨格(構造体)そのものを、より強く、より硬く鍛え上げることを目指します。これが、全ての地震対策の基本となる考え方です。

二つ目の思想は、「しなやかさ」で対抗すること。すなわち「制震」です。

これは、相手の力をまともに受けるのではなく、その力を巧みに吸収し、勢いを殺してしまう柔道のような思想です。揺れのエネルギーを、特殊な装置(ダンパー)を使って熱エネルギーなどに変換し、建物へのダメージを最小限に抑えることを目指します。

そして三つ目の思想が、「受け流す技」です。すなわち「免震」です。

これは、そもそも相手の攻撃が当たらない領域に身を置く、合気道の達人のような思想です。建物と地面との間に特殊な装置を設け、揺れそのものが建物に伝わらないように縁を切ってしまう。相手の土俵で戦うこと自体を放棄する、究極の理想形と言えるかもしれません。

「強さ」を追求するのか、「しなやかさ」を身につけるのか、あるいは「受け流す技」を極めるのか。この思想の違いを最初に理解することが、それぞれの工法のメリット・デメリットを本質的に把握するための、最も重要な鍵となるのです。

序章.2 なぜ、今この3つの違いを知ることが重要なのか

✔ここでのポイント: なぜ、リノベーションというタイミングで、この3つの工法の違いを学ぶことが決定的に重要なのか。その理由を解説します。一生に一度の大きな決断だからこそ、不正確な情報に惑わされず、正しい知識を持つことが、未来の安心と後悔のない選択に繋がることをお伝えします。

序章.2.1 一生に一度の決断を、後悔に変えないために

皆様がご検討されている、住まい全体の性能向上を目的としたフルリノベーションは、多くの方にとって、一生に一度あるかないかの、非常に大きな決断です。

それは、単に家を綺麗にすることに留まらず、これからの人生、そして次の世代へと続く、ご家族の暮らしの「質」と「安全」を、根底から再設計する、またとない機会でもあります。

特に、壁や床を一度すべて解体するフルリノベーションは、普段は見ることのできない建物の骨格(構造体)を剥き出しにし、耐震性能を根本から見直すことができる、唯一無二のタイミングです。

この貴重な機会を、最大限に活かさない手はありません。

しかし、この重要な局面で、もし、それぞれの耐震リフォーム 工法の特性を正しく理解しないまま、業者から提案された一つの選択肢を鵜呑みにしてしまったとしたら、どうなるでしょうか。

あるいは、インターネットの断片的な情報だけで、「この工法が一番良さそうだ」と判断してしまったとしたら。

それは、後々、「もっと揺れないはずだと思っていた」「こんなに費用がかかるなら、別の方法もあったのでは…」という、取り返しのつかない後悔に繋がってしまうかもしれません。

私がこれまで500棟以上の現場で見てきた中で、最も残念に思うのは、せっかく大きな費用をかけてリフォームをされたにも関わらず、その耐震対策が、お客様が本当に望んでいたレベルに達していなかったり、その家の特性に合っていなかったりするケースです。

それは、お客様と施工業者の間に、この3つの工法に対する、正確で深いレベルでの「共通理解」が欠けていたことが原因である場合がほとんどです。

だからこそ、「今」、このタイミングで、それぞれの違いを正しく知ることが、何よりも重要なのです。それは、ご自身の大切な財産とご家族の未来を守るための、いわば「自己防衛」の知識でもあるのです。

序章.3 この章で、あなたが手に入れる「判断基準」

✔ここでのポイント:この章、そしてこの記事全体を通じて、読者の皆様が何を得られるのか、そのゴールを明確に提示します。溢れる情報の中から、本物を見抜くための「プロの判断基準」を手に入れていただくことで、皆様が主体的に、そして賢明に、我が家のための最適解を選び取る力を身につけることをお約束します。

序章.3.1 溢れる情報に惑わされない「プロの眼」

この記事は、単に耐震 制震 免震 違いを羅列し、それぞれの工法のカタログスペックを解説するものではありません。

私たちの目的は、この記事を読み終えた皆様が、ご自身の力で、溢れる情報の中から本質を見抜き、我が家にとっての最適解を導き出すための、確かで、そして普遍的な「判断基準」を手に入れていただくことにあります。

具体的には、この先の章を通じて、皆様はあらゆる地震対策 種類を、以下の4つの視点から、冷静に、かつ客観的に評価できるようになります。

-

思想(コンセプト): その工法は、地震の揺れと、そもそもどう「付き合おう」としているのか。

-

効果(パフォーマンス): 実際に地震が来た時、家はどのくらい揺れ、どの程度のダメージを受けるのか。

-

費用(コスト): 初期費用はいくらかかるのか。長期的なメンテナンスは必要か。(特に「免震 費用」と「制震 メリット デメリット」の比較)

-

適用性(リアリティ): そもそも、その工法は、我が家(木造戸建て)のリノベーションで、現実的に導入可能なのか。

この4つの判断基準は、いわば、地震対策の良し悪しを見極めるための「物差し」です。

この物差しさえ手に入れれば、どの業者の提案が、理想論ばかりを語っているのか、あるいは、現実的な制約まで考慮した、誠実な提案であるのかを、ご自身で見抜くことができるようになります。

私たちは、ただ一方的に「この工法が一番です」と押し付けるつもりはありません。

皆様に、私たちプロと同じ「眼」を持っていただき、その上で、なぜ私たちが特定の工法の組み合わせを推奨するのか、その論理的な道筋を、ご自身で納得していただきたいのです。

さあ、準備はよろしいでしょうか。次の章から、いよいよ、それぞれの工法の具体的な中身へと、深く踏み込んでまいります。

章の概要:序章では、地震対策における3つの主要な工法、「耐震」「制震」「免震」について、その違いを正しく知ることの重要性をお話ししました。

この第1章では、いよいよ、それぞれの工法の具体的な中身へと入っていきます。

ただし、いきなり技術的な詳細や費用の話に入る前に、まずは、これら3つの工法が、地震という巨大なエネルギーと、そもそもどのように「付き合う」ことを目指しているのか、その根本的な思想(コンセプト)の違いを解説します。

地震の力に、真正面から「耐える」のか。巧みに「いなす」のか。あるいは、完全に「受け流す」のか。

この思想の違いを最初に理解することが、それぞれの長所と短所、そしてご自身の家にとっての最適解を本質的に把握するための、最も重要な第一歩となります。

1.1【耐震】真正面から受け止め、ひたすら“耐える”思想

✔ここでのポイント:

まずは、全ての地震対策の基本であり、日本の建築基準法でも定められている、最もオーソドックスな考え方「耐震」について解説します。その目的は何か、そして、どのような手法で家の「強さ」を確保するのか。「耐える」という思想の本質と、その限界を明らかにします。

1.1.1 全ての基本となる「強さ」の追求

数ある地震対策 種類の中で、私たちが最初に理解すべき、最も基本的で、そして最も重要な考え方。

それが「耐震」です。これは、序章でご紹介した武道の例えで言えば、相手の攻撃を真正面から受け止め、強靭な肉体でひたすら耐え抜く、という思想です。

地震が建物を横に揺さぶる巨大な力に対し、こちらも力で対抗する。そのために、家の骨格、すなわち構造体そのものを、より強く、より硬く、より頑丈に作り上げることを目的とします。

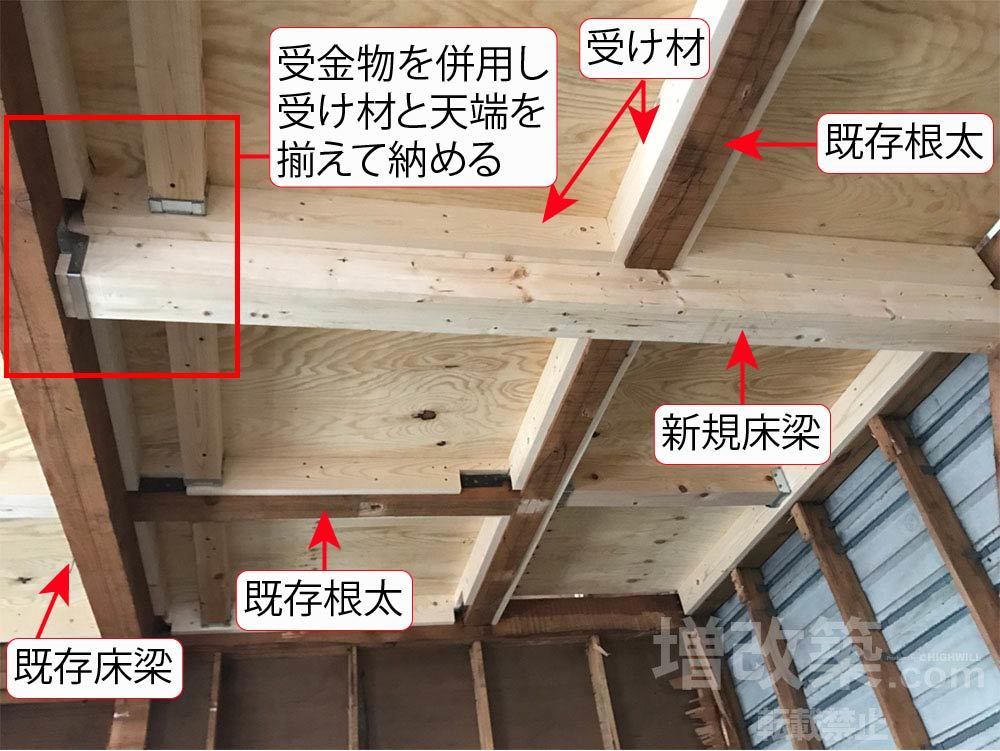

具体的に、耐震リフォーム 工法では、壁の中に筋交いや構造用合板を入れて地震の力に抵抗する「耐力壁」を増やしたり、柱や梁が抜けないように金物で補強したりすることで、建物全体の「剛性(硬さ)」を高めていきます。

これは、いわば、家を筋肉質で骨太な体格へと鍛え上げる「筋力トレーニング」のようなものです。

この「耐震」という思想は、日本の建築基準法における地震対策の根幹をなしています。

現在、日本で建てられている全ての建物は、この耐震基準を満たすことが法律で義務付けられています。

その最大の目的は、極めて明確です。それは、「巨大地震が発生した際に、建物が即座に倒壊・崩壊することを防ぎ、中にいる人間の命を守ること」。

どんなに大きなパンチを受けても、ノックダウンはせず、最後までリングに立ち続ける。

その粘り強さで、ご家族が安全に避難する時間を確保する。

これこそが、「耐震」に課せられた、最も重要で、そして崇高な使命なのです。

1.1.2 「耐える」ことの代償とは

しかし、この「耐える」という思想には、同時に、見過ごすことのできない限界、あるいは「代償」が伴います。

真正面からパンチを受け止めたボクサーの身体が、無傷でいられないのと同じです。

建物は、倒壊こそ免れたとしても、地震のエネルギーを全身で受け止めるため、その揺れは家の中にいる人や家具に、ほぼダイレクトに伝わります。

本棚は倒れ、食器棚からお皿が飛び出し、テレビは床に落下するかもしれません。そして、何よりも、そこに住むご家族は、凄まじい揺れによる、大きな恐怖を感じることになります。

さらに深刻なのは、建物そのものが負うダメージです。一度目の巨大な揺れに耐え抜いたとしても、その時点で、壁の内部や基礎には、目には見えない無数の傷(損傷)が蓄積しています。人間で言えば、体力を大きく消耗し、あちこち打撲を負っている状態です。その疲弊した状態で、もし、二度目、三度目と、熊本地震のような繰り返す揺れに襲われたとしたら、果たして耐えきれるでしょうか。

「耐震」の目的は、あくまで「倒壊を防ぎ、命を守ること」です。

その先の、「建物の損傷を抑え、地震後も安心して住み続けられること」や「大切な資産価値を守ること」までを、必ずしも保証してくれるものではない。

この耐震 制震 免震 違いを考える上で、まず、この「耐震」の思想が持つ、力強さと、その裏にある限界を、正しく認識しておくことが、全ての議論の出発点となります。

1.2【制震】エネルギーを熱に変え、巧みに“いなす”思想

✔ここでのポイント:

次に、「耐震」の限界を補うために生まれた、より高度な技術「制震」について解説します。力で対抗するのではなく、揺れのエネルギーを巧みに吸収し、別のエネルギーに変換してしまう。その賢い思想と、メリット・デメリットの本質に迫ります。

1.2.1 揺れを「力」から「熱」へ変換する技術

「耐震」が、地震のエネルギーに「力」で対抗する思想であったのに対し、「制震」は、そのエネルギーを「巧みにいなし、やり過ごす」という、全く異なるアプローチを取ります。

これは、柔道の達人が、相手の力を利用して投げ飛ばすのに似ています。相手の力を真正面から受け止めるのではなく、そのエネルギーを吸収し、別の形に変えてしまうことで、自らが受けるダメージを最小限に抑えるのです。

この「いなす」技術の主役となるのが、建物の壁の内部などに設置される「制震装置(ダンパー)」と呼ばれる特殊な装置です。

この装置は、いわば、自動車の乗り心地を快適にする「ショックアブソーバー」のような役割を果たします。

地震によって建物が揺れ、変形しようとすると、この制震ダンパーが伸び縮みします。その内部では、オイルの抵抗や、ゴムの粘り、あるいは鋼材のしなりなどを利用して、地震の運動エネルギーが「熱エネルギー」へと変換されます。

そして、変換された熱は、建物に影響を与えることなく、空気中に放出されていきます。

つまり、制震とは、地震の揺れという「暴れ馬」を、力ずくで押さえつけるのではなく、そのエネルギーを熱という「おとなしい羊」に変えてしまう、極めて高度で、そして賢い技術なのです。

1.2.2 「耐震」を守るためのパートナー

この「制震」という思想がもたらす最大のメリットは、何でしょうか。

それは、建物本体の揺れそのものを、大幅に小さくできることです。

揺れが小さくなるということは、壁や柱、基礎といった、家の骨格(耐震構造)にかかる負担が、それだけ軽減されることを意味します。

前項でお話しした、「耐震」の代償、すなわち、繰り返す揺れによるダメージの蓄積。

この問題に対する、最も有効な答えの一つが、この「制震」なのです。

制震ダンパーが、地震のエネルギーを吸収してくれるおかげで、耐震構造は疲弊することなく、その健全な性能を長く維持することができます。

つまり、「制震」は、「耐震」の代わりになるものではなく、「耐震」という主役を、地震のダメージから守るための、最も頼りになるパートナーなのです。この耐震 制震 免震 違いの中でも、特にこの「耐震と制震の組み合わせ」という考え方は、現代の木造住宅の性能向上において、非常に重要なキーワードとなります。

もちろん、この制震にも、ダンパーの種類による性能の違いや、導入費用といった、考慮すべきデメリットや注意点も存在します。それらについては、次の第2章で、詳しく比較検討していくことにしましょう。

1.3【免震】そもそも揺れを伝えず、完全に“受け流す”思想

✔ここでのポイント:

最後に、3つの工法の中で、理論上、最も高い効果を発揮するとされる「免震」について解説します。「耐える」でも「いなす」でもない、そもそも「揺れを建物に伝えない」という、究極の思想。その画期的な仕組みと、理想の裏にある現実的な課題を明らかにします。

1.3.1 地面と建物の「縁を切る」という究極の形

これまでお話ししてきた「耐震」と「制震」は、どちらも「地面が揺れる」ことを前提とし、その揺れに対して、建物側でどのように対処するか、という技術でした。

しかし、最後にご紹介する「免震」は、その発想を根本から覆します。

その思想は、「そもそも、地面の揺れを建物に伝えなければ良い」という、まさに究極の「受け流す技」です。武道の例えで言えば、相手がどんなに強力なパンチを繰り出してきても、その攻撃が届かない場所に、ひらりと身をかわしてしまう。地震という土俵の上で戦うこと自体を放棄する、最も理想的な形と言えるかもしれません。

では、一体どうやって、地面と建物の縁を切るのでしょうか。

その秘密は、建物の「基礎」にあります。免震工法では、建物を支える地面側の基礎と、建物本体の土台との間に、「免震装置」と呼ばれる特殊な装置を設置します。この装置は、積層ゴムやベアリング、スライダーといった、水平方向にゆっくりと滑らかに動くことができる仕組みになっています。

地震が発生し、地面が激しく揺れても、この免震装置が、その揺れを巧みに吸収・変形することで、上にある建物には、その揺れがほとんど伝わらないのです。例えるなら、お盆の上に豆腐を乗せ、そのお盆を素早く左右に揺らしても、上の豆腐はほとんど動かずに、その場に留まっていられる現象(慣性の法則)に似ています。建物が、地面の揺れから「絶縁」された状態になる。これが「免震」の基本原理です。

1.3.2 理想の裏にある、高いハードル

この「免震」という思想がもたらす効果は、絶大です。

地震の揺れを、およそ5分の1から3分の1程度にまで低減できるとされ、建物本体の損傷を防ぐことはもちろん、室内の家具の転倒なども、ほとんど発生しません。

地震が起きていることさえ気づかない、というケースもあるほどです。性能面だけを見れば、これ以上の地震対策 種類はない、と言っても過言ではないでしょう。

しかし、この究極の理想形を実現するためには、非常に高いハードルが存在します。

その最大のものが、「免震 費用」です。

特殊で大掛かりな装置を基礎部分に設置するため、そのコストは、他の工法とは比較にならないほど高額になります。一般的に、木造戸建て住宅に導入する場合でも、数百万円から、場合によっては1,000万円近い追加費用が必要となることも珍しくありません。 さらに、建物が地震時にゆっくりと大きく動くためのスペース(クリアランス)を、敷地内に確保する必要があるため、都市部の狭小地などでは、そもそも採用が難しいケースも多くあります。また、地盤の種類によっては、その効果を十分に発揮できないことも指摘されています。

このように、「免震」は、性能的には理想的でありながら、コストや敷地条件の面で、誰もが気軽に採用できる耐震リフォーム 工法とは言えないのが実情です。 さて、これで3つの工法の、根本的な思想の違いをご理解いただけたかと思います。

次の章では、いよいよ、これらの工法を、より現実的な「コスト」と「効果」という物差しで、徹底的に比較していきます。

章の概要:第1章では、「耐震」「制震」「免震」という3つの工法が、それぞれどのような思想に基づいているのかを解説しました。家の「強さ」を追求する耐震、揺れを「しなやか」にいなす制震、そして揺れそのものを「受け流す」免震。そのキャラクターの違いをご理解いただけたことと思います。

さて、この第2章では、いよいよ、皆様がリフォーム計画を進める上で最も気になるであろう、「コスト(費用)」と「効果(パフォーマンス)」という、極めて現実的な二つの軸で、これらの工法を徹底的に比較していきます。

一体どのくらいの費用がかかり、それによって、地震の時にどのような効果が得られるのか。理想論だけではない、シビアな費用対効果の現実を明らかにすることで、皆様がご自身の予算と、求める安全レベルに照らし合わせた、最も賢明な選択をするためのお手伝いをいたします。

2.1 初期費用とメンテナンス費用 ― 「免震費用」はなぜ高額になるのか

✔ここでのポイント: まず、多くの方が最も気にされる「費用」について、各工法の具体的な相場観を解説します。

特に、なぜ「免震」が他の工法と比べて突出して高額になるのか、その理由を、工事内容の違いから詳しく紐解きます。初期費用だけでなく、長期的なメンテナンスの視点も加えることで、より総合的なコスト判断の材料を提供します。

2.1.1 各工法の費用相場観:リフォームの場合

性能向上リノベーションにおける地震対策の費用は、当然ながら、お住まいの規模や現在の状態、そしてどこまでの性能を求めるかによって大きく変動します。

しかし、一般的な木造2階建て(延床面積30〜40坪程度)の住宅を想定した場合、それぞれの耐震リフォーム 工法には、おおよその費用相場というものが存在します。

-

① 耐震補強(耐震等級3を目指す場合):約150万円~250万円 (鉄筋コンクリート基礎補強は別途)これは、全ての基本となる工事です。壁を増やしたり、既存の壁をより強固なものに交換したり、柱の抜けを防ぐための金物を適切に配置したりといった、構造体そのものを強くするための費用です。フルリフォームの場合は、いずれにせよ壁や床を解体しますので、その過程で効率的に工事を進めることが可能です。私たちが「絶対的な土台」と考える、耐震等級3(構造評点1.5)を目指す場合、この程度の費用が一つの目安となります。

-

② 制震補強(①の耐震補強に追加する場合):約50万円~100万円 これは、上記の①で強固にした耐震構造を、さらに地震の揺れによるダメージから守るために追加する「付加価値」としての費用です。高性能なオイルダンパーなどの制震装置を、構造計算に基づいて最適な場所に10本〜16本程度設置します。費用は、使用するダンパーの種類や本数によって変動します。この制震のメリットは、比較的少ない追加投資で、建物の揺れと損傷を大幅に軽減できる、非常に費用対効果の高い選択肢である点です。また、高品質なダンパーは、基本的にメンテナンスフリーであることも大きな利点です。

-

③ 免震補強(リフォームで導入する場合):約500万円~1,000万円以上 そして、免震 費用は、他の2つとは全く次元の異なるものとなります。既存の住宅を免震化する場合、その費用は最低でも500万円から、建物の条件によっては1,000万円を大きく超えることも珍しくありません。これは、もはや「リフォーム」というよりも、「特殊な土木工事」と呼ぶべき規模の工事が必要となるためです。

2.1.2 免震費用が突出して高額になる、構造的な理由

なぜ、免震工事はこれほどまでに高額になるのでしょうか。その理由は、工事の工程を想像していただければ、ご理解いただけるかと思います。

リフォームで免震化を行う場合、まず、家全体をジャッキで持ち上げ、基礎から完全に切り離すという、非常に大掛かりで、高い精度が求められる作業が必要になります。そして、持ち上げた家の「下」で、建物を滑らかに動かすための、もう一つの新しい基礎(地盤側の基礎)を、鉄筋コンクリートで作り上げます。 その上に、積層ゴムやベアリングといった、一個あたりが非常に高価な「免震装置」を設置し、その上に、元々あった家の基礎(建物側の基礎)を慎重に乗せ直す。さらには、地震時に建物が動いても、ガスや水道、排水の配管がちぎれないように、特殊なフレキシブル配管に全て交換する必要もあります。これら一連の作業は、通常の住宅建築とは全く異なる、高度な専門知識と技術を要するため、人件費も工期も、通常の耐震補強とは比べ物になりません。

また、免震装置は永久に性能を維持できるわけではなく、定期的な点検や、将来的な部品交換といった、長期的なメンテナンス費用も考慮しておく必要があります。 性能面では究極の理想形である免震ですが、この「費用」という極めて現実的なハードルが、特にリフォームにおいては、非常に大きなデメリットとなっているのが実情です。

2.2 地震発生時の効果 ― 揺れの大きさ、建物へのダメージ、家具の転倒リスクを比較する

✔ここでのポイント:

次に、「効果」の面から3つの工法を比較します。もし、今、この瞬間に巨大地震が来たと仮定して、それぞれの工法で守られた家の中では、一体どのような体験をするのか。揺れの大きさ、建物が負うダメージ、そして家具の転倒リスクという、3つの具体的なシナリオを描写することで、性能の違いをリアルに体感していただきます。

2.2.1 シナリオ①:「耐震」のみで、巨大地震に遭遇した場合

まず、耐震等級3レベルの、強固な「耐震」性能だけで巨大地震に立ち向かうケースです。

地震発生の瞬間、立っているのが困難なほどの、非常に激しい揺れに襲われます。

「ドーン!」という突き上げるような衝撃の後、ガタガタと、家全体がきしむような、強烈な横揺れが続きます。

建物は、その頑丈な構造体で、倒壊しまいと必死に踏ん張っています。その結果、建物自体の揺れは、地面の揺れと同じか、場合によってはそれ以上に増幅されることもあります。 家の中に目を向けると、固定していない背の高い家具は、まず間違いなく転倒しているでしょう。食器棚は扉が開き、中の食器は床に散乱。テレビも、固定していなければ大きく滑り、あるいは落下しているかもしれません。ご家族は、テーブルの下などで、ただ揺れが収まるのを祈りながら、必死に身を守っている状態です。

揺れが収まった後。幸い、家は倒壊を免れ、ご家族の命は守られました。

しかし、家の中は足の踏み場もないほど散乱し、壁紙には亀裂が入り、建具は歪んでスムーズに開閉しないかもしれません。

建物は、致命傷こそ避けられたものの、「大規模半壊」や「半壊」と判定されるような、深刻なダメージを負っている可能性が高いのです。これが、「耐震」が目指す「命を守る」というゴールの、もう一つの姿です。

2.2.2 シナリオ②:「耐震+制震」で、巨大地震に遭遇した場合

次に、強固な「耐震」性能の土台の上に、「制震」というパートナーを加えたケースです。

地震発生の瞬間、もちろん大きな揺れは感じます。

しかし、その揺れの質が、明らかに①とは異なります。ガタガタという、角のある暴力的な揺れではなく、制震ダンパーが機能し始め、揺れの鋭い角が取れた、少し周期の長い「ゆらり、ゆらり」という揺れに変わっています。

家がきしむような悲鳴も、大幅に軽減されています。建物の揺れは、およそ20%〜50%程度、低減されているとされています。

家の中では、もちろん恐怖は感じますが、①のような、身の危険を直接感じるほどのパニックには陥りません。背の低い家具は動いていないかもしれませんし、背の高い家具も、大きく揺れはするものの、転倒までは至らない可能性が高まります。 揺れが収まった後。家の中の散乱は、①に比べて、はるかに軽微なもので済んでいます。そして、何よりも重要なのが、建物本体のダメージです。制震ダンパーが、地震のエネルギーの多くを熱に変えてくれたおかげで、構造体が負ったダメージは、ごく僅かです。

専門家による点検は必要ですが、大きな修繕をすることなく、そのまま安心して住み続けることができる。

これが、制震がもたらす最大のメリットです。

2.2.3 シナリオ③:「免震」で、巨大地震に遭遇した場合

最後に、究極の工法、「免震」で守られた家での体験です。

地震発生の瞬間、何か「ゴーッ」という地鳴りのような音は聞こえますが、家の中は、ほとんど揺れません。

窓の外の電柱や木々が、ありえない角度で激しく揺れているのを見て、初めて、今、とんでもない大地震が起きていることに気づくでしょう。家の中の揺れは、まるで大きな船が、港でゆっくりとローリングしているような、非常に長く、そして緩やかな揺れに過ぎません。テーブルの上に置かれたグラスの水も、こぼれることはないかもしれません。 もちろん、家具が転倒する心配は、全くありません。ご家族は、恐怖を感じるどころか、その圧倒的な性能に、ただただ感心していることでしょう。

揺れが収まった後。家の中は、地震が起きる前と、何一つ変わらない光景が広がっています。

建物が損傷している可能性も、ほぼゼロです。電気やガスといったライフラインが復旧しさえすれば、その日のうちから、何事もなかったかのように、普段通りの生活を再開することができます。

これが、「免震」がもたらす、絶対的な安心感です。耐震 制震 免震 違いを効果の面で比較するならば、これが頂点であることは、間違いありません。

2.3 一目でわかる比較表 ― 我が家にとっての費用対効果を客観的に判断する

✔ここでのポイント:

これまで解説してきた「コスト」と「効果」に関する情報を、一つの比較表にまとめ上げます。この表を見ることで、3つの工法の長所と短所、そして費用対効果の違いを直感的に理解できるように示します。

2.3.1 「耐震・制震・免震」総合比較表

これまでの議論を整理し、皆様が客観的に判断を下せるように、以下に総合的な比較表を作成しました。

特に「木造戸建てのリフォーム」という観点から、それぞれの地震対策 種類を評価しています。

| 評価項目 | 耐震 | 制震(耐震への追加) | 免震 |

|---|---|---|---|

| 思想(付き合い方) | 揺れに「耐える」 | 揺れを「いなす」 | 揺れを「受け流す」 |

| 体感の揺れ | 非常に激しい | 大幅に軽減される | ごく僅か |

| 建物への損傷リスク | 大(半壊の可能性) | 小(軽微な損傷) | 極小(ほぼ無傷) |

| 家具の転倒リスク | 大 | 中 | 極小 |

| リフォーム費用(目安) | 150万円~ | +50万円~ | 500万円~ |

| 費用対効果 | 基本性能 | 非常に高い | 性能は最高だが高コスト |

| メンテナンス | 不要 | 基本的に不要 | 定期的な点検・交換が必要 |

| リフォームでの適用性 | 容易 | 容易 | 極めて困難・制約多 |

-

耐震:既存の構造体を強化し、揺れに耐える基本的な手法。コストは比較的抑えられ、施工性も高い。

-

制震:耐震に制震ダンパー等を追加して揺れを吸収。費用はやや増えるが、費用対効果が非常に高い。

-

免震:建物全体を基礎から分離し、揺れをほぼ遮断。性能は最高だが、木造リフォームでは適用困難かつ高コスト。

2.3.2 比較表から見えてくる「現実的な最適解」

この比較表をじっくりとご覧になって、何を感じられたでしょうか。

まず、「免震」が、性能面において、他の追随を許さない、圧倒的なパフォーマンスを誇ることは、一目瞭然です。

しかし、同時に、その導入費用とリフォームへの適用性の低さという、非常に高いハードルがあることも、お分かりいただけるかと思います。

まさに「理想のスーパーカー」のような存在ですが、誰もが日常的に乗りこなせるわけではない、ということです。

一方、「耐震」は、全ての基本であり、命を守るための最低限の義務です。

しかし、それだけでは、建物や家具の損傷、そして何より、ご家族が感じる恐怖という、大きな課題が残ります。

そこで、注目すべきが「制震」です。

「耐震」をしっかり行った上で、比較的手の届きやすい追加投資をすることで、「体感の揺れ」「建物への損傷」「家具の転倒リスク」といった、「耐震」が抱える弱点のほとんどを、劇的に改善できることが、この表から読み取れるのではないでしょうか。

性能向上は著しいにも関わらず、コストは「免震」に比べて遥かに現実的。これこそが、私たちが「制震は費用対効果が非常に高い」と申し上げる、最大の理由です。

もちろん、これはあくまで一般的な比較です。最終的な判断は、皆様の価値観やご予算、そしてお住まいの状況によって変わってきます。しかし、この客観的なデータを基に、次の章では、さらに「リノベーション」という特殊な条件下での比較を深めていくことにしましょう。

章の概要:

第2章では、3つの地震対策工法を「コスト」と「効果」という、誰もが気になる物差しで比較しました。

性能は高いが、費用も桁違いの「免震」。全ての基本だが、揺れと損傷は避けられない「耐震」。

そして、その中間で高い費用対効果が期待できる「制震」。

それぞれの立ち位置が、おぼろげながら見えてきたことと思います。

しかし、その比較は、まだ「新築」も「リフォーム」も一緒に考えた、一般的な話に過ぎません。

この第3章では、いよいよ、皆様がまさに直面されている「木造戸建てのリノベーション」という、私たちの専門領域に特化して、各工法の導入のしやすさや制約条件を、より深く、そして、より実践的な視点から比較していきます。

どんなに優れた技術でも、ご自身の家に導入できなければ、それは絵に描いた餅です。

技術の現実的な側面を知ることで、我が家にとって本当に意味のある選択肢が、自ずと見えてくるはずです。

3.1 敷地や地盤の制約 ― 導入のハードルが最も高いのはどの工法か

✔ここでのポイント:

地震対策は、家の中だけで完結する問題ではありません。その家が建つ「敷地」や「地盤」といった、動かすことのできない外的要因が、採用できる工法を大きく左右します。このセクションでは、特に都市部で顕著となる、これらの物理的な制約について解説し、どの工法が最も高いハードルを課せられるのかを明らかにします。

3.1.1 隣家との距離、前面道路の幅…都市部ならではの課題

性能向上リノベーションをご検討される皆様のお住まいは、都心や住宅密集地にあるケースも多いのではないでしょうか。

お隣の家との距離が近かったり、家の前の道路が狭かったり。

こうした、新築の時とは異なる「動かせない制約」は、耐震リフォーム 工法を選ぶ上で、非常に重要な判断材料となります。

特に、これらの制約が最も重くのしかかってくるのが「免震」工法です。

前章までで解説した通り、「免震」は、地震の際に建物が地面とは独立して、ゆっくりと水平方向に動くことで、揺れを建物に伝えない技術です。ということは、当然ながら、その「動くためのスペース(クリアランス)」が、建物の周囲に必要になります。

一般的に、建物の規模にもよりますが、最低でも50cm〜60cm程度のクリアランスを、敷地境界線から確保しなければなりません。 しかし、敷地いっぱいに建てられていることの多い都市部の住宅で、このスペースを新たに確保することは、ほとんど不可能に近いと言えるでしょう。

また、免震装置を設置するための大掛かりな基礎工事には、クレーン車やコンクリートポンプ車といった、大型の重機が不可欠です。家の前の道路が狭く、これらの重機が進入できない、あるいは、工事期間中に道路を占有する許可が得られない、といった理由で、計画そのものが頓挫してしまうケースも少なくありません。

3.1.2 地盤との相性という、もう一つのハードル

さらに、「免震」には、地盤との相性という、もう一つの見過ごせない課題があります。

実は、免震工法は、どのような地盤でも万能というわけではありません。特に、東京の湾岸エリアや川沿いの低地などに見られる、非常に軟弱な地盤の場合、注意が必要です。 軟弱な地盤は、地震の際に、ゆっくりとした長い周期で揺れる特性があります。そして、免震建物もまた、ゆっくりとした周期で揺れることで地震のエネルギーを吸収します。もし、この二つの揺れの周期が偶然にも一致(共振)してしまうと、かえって建物の揺れが増幅されてしまう危険性が、専門家によって指摘されています。

もちろん、事前に詳細な地盤調査を行い、その土地の揺れの特性を把握した上で、最適な免震装置を設計すれば、このリスクは回避できます。

しかし、そのためには、通常の地盤調査とは比較にならないほど、高度で費用のかかる調査と解析が必要となり、ただでさえ高額な免震 費用を、さらに押し上げることになります。

一方で、「耐震」と「制震」は、どうでしょうか。これらの地震対策 種類は、基本的に、建物の「内部」で完結する工事です。

壁を補強したり、ダンパーを設置したりする作業は、家の外周のスペースを必要としません。

そのため、お隣との距離が近い密集地であっても、全く問題なく施工が可能です。

地盤の良し悪しによって、補強の程度を調整する必要はありますが、工法そのものが採用できなくなる、ということはありません。 この「敷地や地盤を選ばない、適用範囲の広さ」こそが、リノベーションにおいて、耐震や制震が、現実的な選択肢となりうる、大きなメリットなのです。

3.2 既存の家の構造への影響 ― 工事の規模と暮らしへの負担を比較する

✔ここでのポイント:次に、家の中から、それぞれの工法が既存の建物や、そこに住まうご家族の暮らしに、どれだけの影響を与えるのかを比較します。工事の規模や、住みながらの工事が可能かどうかといった、施主様の現実的な負担という視点から、各工法の違いを明らかにします。

3.2.1 免震は「心臓移植」、耐震・制震は「整形外科」

皆様がご検討されているのは、ゼロから自由に設計できる「新築」ではなく、今ある家を活かしながら、その性能を高めていく「リノベーション」です。

そのため、選ぶ工法が、既存の建物の構造に、どのような影響を与えるのかを、正しく理解しておく必要があります。 私は、この工事規模の違いを、よく医療における「手術」に例えてご説明しています。

-

免震は「心臓移植」: 既存の住宅に免震を施す工事は、まさに「心臓移植」のような、最も大掛かりで、最も難易度の高い外科手術です。家全体を基礎から切り離して持ち上げるという行為は、建物の構造体に、計り知れない負担をかけます。特に、築年数が経過した木造住宅の場合、その作業の過程で、家全体が歪んでしまったり、壁や内装に予期せぬ損傷が発生したりするリスクもゼロではありません。当然ながら、工事期間中は、その家に住み続けることは、絶対に不可能です。

-

耐震補強は「骨格を治す整形外科手術」: 一方、「耐震」補強は、人体の「骨格」を治す、整形外科手術に似ています。フルリノベーションの過程で、壁や床といった「皮膚」や「筋肉」を一時的に剥がし、弱っている「骨」(柱や梁)を補強したり、新たな骨(耐力壁)を追加したりする手術です。もちろん、これも大掛かりな手術ではありますが、既存の骨格を活かしながら、その強度を高めていく、というアプローチです。フルリノベーションでは、いずれにせよ内装を解体しますので、そのプロセスの中で、非常に効率的に、そして計画的に、この「手術」を行うことが可能です。

-

制震は「高性能な人工関節を入れる手術」: そして、「制震」補強は、その整形外科手術の際に、同時に「高性能な人工関節」を埋め込むようなものです。骨格を強化する(耐震)だけでなく、関節(接合部)にかかる衝撃を和らげるクッション(制震ダンパー)を入れることで、よりしなやかで、ダメージに強い身体へと、アップグレードするのです。壁の内部にダンパーを設置する作業は、耐震補強のプロセスに組み込むことができるため、工事規模や暮らしへの負担を、新たに追加するものではほとんどありません。

3.2.2 暮らしへの負担が最も少ない選択肢

このように、工事の規模と既存構造への影響を比較すると、耐震 制震 免震の三者の間には、明確な序列があることが分かります。 「免震」は、その効果は絶大ですが、既存の家にとっては、最も負担が大きく、リスクも伴う、まさに大手術です。

それに対し、「耐震」と「制震」は、フルリノベーションという機会を活かすことで、既存の家のポテンシャルを最大限に引き出しながら、比較的、合理的かつ安全に、その性能を向上させることが可能な耐震リフォーム 工法なのです。

「できるだけ今の家の良さを活かしたい」「工事の負担は、なるべく少なくしたい」。

そうお考えの皆様にとって、この視点は、工法を選ぶ上で、非常に重要な判断材料となるはずです。

3.3 築年数との相性 ― 古い木造住宅にとって、最も現実的な選択肢とは

✔ここでのポイント:最後に、建物の「築年数」という、時間軸の視点から、各工法の相性を考えます。特に、日本の住宅ストックの多くを占める、築30年、40年を超えるような古い木造住宅にとって、どの工法が最も現実的で、そして効果的なのか。私たちの500棟以上の経験から導き出された、明確な答えを提示します。

3.3.1 古い家が持つ「個性」とどう向き合うか

私たちが増改築ドットコムで手がける性能向上リノベーションの多くは、築30年、40年、時には50年を超える木造住宅です。そこには、新しい建材にはない、味わい深い木材の表情や、その土地の気候風土に合わせて考え抜かれた、先人の知恵が詰まっています。私たちは、その素晴らしい「個性」に、最大限の敬意を払いたい、と考えています。

しかし、その一方で、これらの古い木造住宅は、現代の地震の脅威に対して、極めて無防備な状態にある、という現実も、私たちは直視しなければなりません。

このような、繊細で、そして大きな可能性を秘めた古い木造住宅と向き合う時、私たちは、その個性を壊さず、ポテンシャルを最大限に引き出すための、最適な地震対策 種類を選ばなければなりません。

3.3.2 私たちの経験が示す、最良の道

その観点から見た時、「免震」という選択肢は、残念ながら、古い木造住宅との相性が良いとは言えません。

長年の間に、少しずつ歪みや癖を抱えた、いわば「繊細なご老人」のような建物を、ジャッキで持ち上げるという行為は、予期せぬ損傷を引き起こすリスクが非常に高いのです。それは、最新の医療技術であっても、ご高齢の方への大手術には、慎重な判断が求められるのと同じです。

では、どうするべきか。 私たちの500棟以上の経験が示す、最も確実で、そして、古い木造住宅への敬意にも満ちた最良の道。

それは、以下の二段階のアプローチです。

第一段階:まず、「耐震」補強によって、失われた若さを取り戻す。 まず、徹底的な耐震診断で、その家の弱点を全て洗い出します。そして、壁を補強し、金物で結束力を高めることで、その骨格を、現代の若々しく、そして強靭な「耐震等級3」のレベルにまで、蘇らせます。これが、全ての基本となる「治療」です。

第二段階:そして、「制震」補強によって、未来のダメージから身体を労わる。 強靭な骨格を取り戻した上で、その身体に、過度な負担がかからないように、「制震」という、高性能なサポーターやクッションを与えてあげるのです。制震ダンパーが、地震の揺れという衝撃を優しく吸収してくれるおかげで、蘇った骨格は、ダメージを蓄積することなく、その強さを、この先何十年と、維持し続けることができます。

この「耐震+制震」という組み合わせこそが、古い木造住宅が持つ歴史や個性を尊重しながら、その安全性を、現代の新築住宅をも凌駕するレベルにまで引き上げるための、最も現実的で、そして賢明な選択肢であると、私たちは確信しています。

次の終章では、これら全ての比較検討を踏まえ、私たちの最終的な結論を、お伝えしたいと思います。

章の概要:これまで、3つの地震対策工法を「思想」「コストと効果」「リノベーションへの適用性」という、多角的な視点から、客観的に比較してまいりました。

それぞれの工法が持つ個性と、長所・短所をご理解いただけたことと思います。

この終章では、それら全ての比較検討を踏まえ、最後に、私たちプロフェッショナルが「木造戸建ての性能向上リノベーション」という、私たちの専門領域において、どの工法を、どのような理由で推奨するのか、その明確な結論を提示します。

これは、皆様が数ある情報の中から、ご自身の家と暮らしにとって、最も賢明で、後悔のない選択をするための、私たちからの最終的な道標です。そして、この結論は、次の章で解説する、さらに重要なテーマ「正しい使い方」への、重要な橋渡しとなります。

終章.1 なぜ「免震」は戸建てリノベーションの選択肢になりにくいのか

✔ここでのポイント: まず、性能面では理想的とされる「免震」について、なぜ、こと「木造戸建てのリノベーション」においては、現実的な選択肢となり得ないのか。その理由を、「コスト」「敷地」「既存建物との相性」という、これまでの章で明らかになった3つの決定的なハードルから、改めて結論付けます。

終章.1.1 性能は理想的、しかし、あまりにも高いハードル

まず最初に、究極の地震対策 種類である「免震」についての、私たちの最終的な見解を明確にお伝えします。

第2章でご覧いただいた通り、「免震」がもたらす効果、すなわち「揺れをほとんど感じさせない」という性能は、他の2つの工法の追随を許さない、圧倒的なものです。

もし、私たちが、十分な予算と広大な敷地を与えられ、ゼロから重要な公共施設を建てるのであれば、「免震」は、間違いなく、最有力候補の一つとなるでしょう。

しかし、私たちが向き合っているのは、「既存の木造戸建てをリノベーションする」という、全く異なる条件下での家づくりです。そして、この条件下においては、残念ながら、「免震」は、ほとんどのケースで現実的な選択肢とはなり得ません。

その理由は、これまでの章で解説してきた、以下の3つの極めて高いハードルに集約されます。

-

コストの壁(費用対効果): 第2章で詳述した通り、既存住宅の免震化にかかる免震 費用は、最低でも500万円から、場合によっては1,000万円を超えます。これは、耐震・制震補強とは、まさに桁違いの金額です。リノベーション全体の予算を圧迫するだけでなく、その費用に見合うだけの価値を、全ての人が見出せるわけではありません。

-

物理的な壁(敷地・工事): 第3章で解説した通り、免震は、建物が動くためのクリアランス(空間)を敷地内に必要とし、大掛かりな基礎工事のための重機進入路なども不可欠です。隣家との距離が近い都市部の住宅では、この条件を満たすこと自体が、物理的に不可能な場合がほとんどです。

-

技術的な壁(既存建物との相性): 同じく第3章で触れたように、築年数を経た木造住宅をジャッキアップし、基礎から切り離すという工事は、既存の構造体に予期せぬダメージを与えるリスクを伴います。繊細な木造の骨格にとって、あまりにも侵襲性の高い「大手術」と言えるのです。

これらの理由から、私たちは、性能の高さは認めつつも、「木造戸建てのリノベーション」においては、「免震」は、ほとんどの皆様にとって、現実的な選択肢にはなり得ないと結論付けています。

理想を追うあまり、予算や家に過度な負担をかけることは、賢明な選択とは言えない、と私たちは考えます。

終章.2 「耐震」は全ての土台。では「制震」の位置づけは?

✔ここでのポイント: 免震という選択肢を現実的に除外した上で、残る「耐震」と「制震」の関係性を、改めて明確に定義します。「耐震」が、議論の余地のない「絶対的な土台」であることを再確認し、その上で、「制震」がどのような「付加価値」をもたらす、賢い選択肢であるかを結論付けます。

終章.2.1 まず、議論の出発点となる「耐震」

「免震」が現実的ではない、とすると、私たちの選択肢は「耐震」と「制震」の二つに絞られます。

では、この二つは、どちらかを選べば良い、というような競合関係にあるのでしょうか。 答えは、明確に「ノー」です。

私たちがこれまで、本稿の別の記事(第2部:治療編)などを通じて、繰り返しお伝えしてきたように、「耐震」は、全ての地震対策の、議論の余地のない「絶対的な土台」です。どのような付加的な技術を導入するにせよ、まず、建物の骨格そのものを、現在の最高基準である「耐震等級3」レベルまで引き上げること。これが、安全な家づくりの、絶対的な出発点であり、私たちが、お客様の命を守るためにお約束する、最低限のラインです。 この土台なくして、他の技術を語ることは、砂上の楼閣を築くようなものであり、プロの仕事とは到底言えません。

終章.2.2 最高の費用対効果を持つ「賢者の選択」

その上で、「制震」は、どのような位置づけになるのでしょうか。 第2章の比較表を、もう一度思い出してください。「耐震」という土台の上に、比較的、手の届きやすいコストで「制震」を追加することで、建物への損傷リスクは「大」から「小」へと劇的に低減され、費用対効果は「非常に高い」という評価になりました。

つまり、「制震」とは、強固な「耐震」という土台の効果を、最大限に引き出し、その性能を、繰り返す地震のダメージから守り抜くための、最も賢明で、そして費用対効果に優れた「パートナー」なのです。

「耐震」だけで確保できるのは、「倒壊はしない」という最低限の安心です。しかし、そこに「制震」を加えることで、その安心は、「損傷もしにくい」「地震後も住み続けられる」「資産価値も守られる」という、より質の高い、豊かなものへと昇華します。

この「耐震」と「制震」の組み合わせこそが、理想(性能)と現実(コスト・適用性)のバランスを、最も高い次元で両立させた、現代の木造リノベーションにおける、現実的な最適解であると、私たちは結論付けます。

終章.3 次章へ ― では、その最適な組み合わせの「正しい使い方」とは

✔ここでのポイント:この章の、そしてこの記事全体の結論として、「耐震+制震」が最適解であることを提示した上で、読者に新たな、そして、より本質的な問いを投げかけます。それは、「では、その最強の組み合わせを、どう“正しく”使うのか?」という問いです。次の章への、強力な橋渡しを行います。

終章.3.1 最強の矛と盾も、使い手次第

さて、これまでの長い比較検討の旅を経て、私たちは、「木造戸建てのリノベーションにおいては、まず耐震等級3の耐震性能を確保し、その上に制震ダンパーを追加する耐震リフォーム 工法が、最も現実的で賢明な選択である」という結論に辿り着きました。

しかし、ここで、絶対に安心してはいけません。なぜなら、どんなに優れた道具も、その使い方を間違えれば、全く意味をなさないからです。最強の矛と、最強の盾を手に入れても、それを正しく構え、扱う術を知らなければ、戦いには勝てません。

「耐震」と「制震」の組み合わせという、最高の武器を手に入れることは、ゴールではなく、実は、新たなスタートラインに立ったに過ぎないのです。

終章.3.2 本当のプロの仕事は、ここから始まる

では、その「正しい使い方」とは、一体何でしょうか。

-

「制震」は、「耐震」の“代わり”になるのでしょうか?それとも、あくまで“補助”なのでしょうか?

-

数ある制震ダンパーの中から、どのような基準で、どの製品を選ぶべきなのでしょうか?

-

その選んだダンパーを、家のどこに、何本、どのように配置すれば、その効果を最大限に発揮できるのでしょうか?

これらの、より専門的で、そして、皆様の家の安全性を最終的に決定づける、極めて重要な問い。この「正しい使い方」を巡る議論こそが、本当の意味で、プロフェッショナルの真価が問われる領域です。

その答えの全てを、私たちは、本ガイドの、次の記事に用意いたしました。 タイトルは、【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”。 ぜひ、このまま、私たちと共に、さらに深く、そして、より本質的な家づくりの世界へと、歩みを進めていただけますと幸いです。

>>次は『【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”』へ進む

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)