戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP >耐震補強リフォーム工事 完全ガイド>【2025年法改正対応】確認申請を回避し、減築・セットバックを防ぐ性能向上リノベーションの完全戦略

更新日:2025/08/20

【2025年法改正対応】確認申請を回避し、減築・セットバックを防ぐ性能向上リノベーションの完全戦略

【耐震ガイド19/32】2025年法改正|確認申請・4号特例縮小・減築・セットバックをプロが徹底解説

✔ここでの概要:

これまで、私たちは家の性能を高めるための、様々な「治療」や「技術」について、深く学んできました。いよいよ、本稿は最終章となる「計画編」へと入ります。その最初の、そして、リノベーションを考えるすべての人にとって、今、最も重要なテーマ。それは、私たちの業界を、そして、お客様の計画を、根底から揺るがしかねない、「2025年建築基準法改正」という、巨大な「壁」の存在です。この法改正が、なぜ、特に、築年数を経た愛着のある我が家にとって、「減築」や「セットバック」という、厳しい現実を突きつける可能性があるのか。その背景と、建築確認申請がもたらす具体的なリスクを、まず、皆様と共有します。そして、その上で、その壁を、ただ、力ずくで壊そうとするのではなく、法律を深く理解し、尊重し、「賢く」乗り越えるための、私たちプロだけが知る“航海術”の存在を、皆様にお示しすること。それが、この章の、最大の目的です。

序章.1 なぜ今、「確認申請不要リフォーム」が、これほどまでに注目されるのか

✔ここでのポイント:

まず、リフォーム業界の、まさに「今」起きている、最も大きな地殻変動について解説します。2025年 建築基準法改正、特に「4号特例の縮小」によって、なぜ、これまで当たり前に行えていたリフォームが、厳格な審査の対象となるのか。その背景と、結果として「確認申請不要」というキーワードが、なぜ、賢明な施主にとって、重要な戦略目標となりつつあるのかを、明らかにします。

序章.1.1 忍び寄る「2025年法改正」という、大きな変化の波

もし、あなたが、今、ご自宅の、大規模な性能向上リノベーションを計画されているのであれば、絶対に知っておかなければならない、日本の建築業界における、大きな「変化の波」があります。それが、2025年4月から、本格的に施行された、建築基準法の大改正です。

「法律の改正なんて、私たちには、あまり関係ないのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、この改正は、特に、皆様のような、木造戸建て住宅のリフォームを考える方々に、極めて、直接的で、そして大きな影響を及ぼします。

その核心は、「4号特例の縮小」にあります。

これは、少し専門的な言葉ですが、簡単に言えば、「これまで、いわば“特例”として、簡易的な手続きや、図面の省略が認められてきた、一般的な木造2階建て住宅が、これからは、大規模なリフォームを行う際には、新築の建物と、ほぼ同じレベルの、厳格な構造チェックの対象となりますよ」という、国からの、明確なメッセージなのです。

国は、頻発する自然災害を背景に、既存住宅の安全性を、より高いレベルへと引き上げることを、本気で目指しています。

その意図は、もちろん、国民の安全を守る、という観点からは、非常に正しいものです。

しかし、その「正しさ」が、時として、既存の家に住まう皆様にとっては、予期せぬ、そして、手厳しい「壁」となって、立ちはだかることがあるのです。

この変化の波を、正しく理解し、乗りこなすこと。それが、これからのリノベーション計画の、成否を分ける、と言っても、過言ではありません。

序章.1.2 なぜ、今、「申請不要」が、戦略目標になるのか

この法改正の結果、リフォーム業界では、今、「確認申請不要リフォーム」というキーワードが、にわかに、大きな注目を集めています。

それは、もはや、単なる「手続きが面倒だから」といった、消極的な理由からではありません。

特に、築年数を経て、現在の法律の基準から見ると、少し窮屈な敷地に建っている「既存不適格」と呼ばれる住宅にとっては、「確認申請を、いかにして、合法的に、そして賢く回避するか」ということが、「我が家の広さを、1cmたりとも失わずに、性能向上を果たす」ための、極めて重要な、積極的な「戦略目標」となっているのです。

この、極めて専門的で、そして、多くのお客様が直面するであろう、切実なテーマについては、私自身も、これまで500棟以上を手がけてきた、実務者としての経験とノウハウの全てを注ぎ込み、『確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?』という書籍として、出版させていただきました。このガイドは、そのエッセンスを、さらに分かりやすく、皆様にお届けするものです。

詳細まで知りたいという方は、下記の拙著をお読みいただければ幸いです。

「セットバックで家が狭くなる…」「建蔽率オーバーで減築しかない…」 「検査済証がなくて、どうすれば…」 2025年建築基準法改正で、確認申請が原則必須に。でも、法的に「申請できない」と諦めていた我が家に、まだ希望の光はあるのか?

「フルリフォームで今の家を何とかしたいけれど、うちの家は法的な制約が多くて、どうやら確認申請を通すのは絶望的みたい…」 「専門家にも相談したけれど、『法律ですから仕方ないですね』と、匙を投げられてしまった…」 「愛着のあるこの家で、安全に、そしてもう少し快適に暮らしたいだけなのに、もう打つ手はないのだろうか…」

そんな、法改正後の厳しい現実と、個々の住宅が抱える複雑な法的問題の板挟みになり、途方に暮れている施主様へ。 本書は、戸建てリノベーション500棟超の実績を持つ専門家・稲葉高志が、そのような**「確認申請をしたくてもできない」という切実な悩みを抱える方々のためだけに**、その豊富な経験と専門知識を基に、**「建築確認申請をしないで、どこまでフルリフォームが可能か」という、非常にデリケートかつ現実的なテーマに真正面から向き合い、具体的な【3つの性能向上リフォーム手法】**とその全てを提言する、前代未聞の実践的アドバイス集です。

「2025年4月、建築基準法が大改正! 我が家のリフォーム、一体どうなるの…?」4号特例縮小、新2号建築物、省エネ基準義務化…次々と変わるルールに戸惑うあなたへ。もう大丈夫! 500棟超の経験を持つリノベーションのプロが、複雑な法改正の全てを解き明かし、後悔しないための「正しい知識」と「実践的な進め方」を徹底ガイドします!

「長年住み慣れた家を、そろそろフルリフォームしたいけれど、何から手をつければ良いのか分からない…」

「確認申請が必要になるって聞いたけど、うちの木造2階建てでも対象なの?」

「古い家だから、もしかしたら今の法律に合っていない『既存不適格』かもしれない…」

「セットバックや建蔽率オーバーで、リフォームすると家が狭くなるって本当?」

「検査済証が見当たらないんだけど、それでもリフォームできるの…?」

そんな、法改正後のリフォームに関するあらゆる不安や疑問を抱える、全国の施主様へ。

本書は、戸建てリノベーション実績500棟を超える専門家・稲葉高志が、その豊富な経験と専門知識を基に、2025年の建築基準法改正が既存住宅のリフォームに与える影響の全てと、その具体的な対応策を、施主様の視点に立って、どこよりも分かりやすく解説する**「フルリフォーム完全攻略ガイド」**です。

序章.2 確認申請が招く、時間・費用・そして「減築」という最大のリスク

✔ここでのポイント:

では、もし、あなたの大規模リフォームが、「確認申請が必要」と判断された場合、具体的に、どのような「壁」が、あなたの前に立ちはだかるのでしょうか。このセクションでは、その、リアルな現実である、「時間」「費用」、そして、何よりも恐ろしい「減築」という、3つの大きなリスクについて、具体的に解説します。

序章.2.1 「時間」と「費用」という、現実的なハードル

まず、耐震リフォームで確認申請が必要となった場合に、皆様が直面する、最初のハードル。

それは、「時間」と「費用」の大幅な増大です。

確認申請とは、そのリフォーム計画が、現在の建築基準法に、完全に適合していることを、役所や、指定確認検査機関といった、第三者に、膨大な量の図面と計算書を提出し、審査してもらう、という、極めて厳格な手続きです。

特に、古いお住まいで、新築時の図面が残っていない、といったケースでは、まず、現在の家の状態を、正確に復元した図面を、ゼロから作成する必要があります。

その上で、詳細な構造計算を行い、安全性を示す、何百ページにも及ぶ書類を作成する。

この、申請準備だけで、数週間、場合によっては、数ヶ月という、貴重な時間が、費やされます。

そして、もちろん、その作業は、無料ではありません。申請手数料に加えて、これらの、高度な図面や計算書を作成するための、設計費用が、別途、発生します。

その金額は、物件の複雑さにもよりますが、百万円単位になることも、決して珍しくはないのです。

序章.2.2 最大のリスク ― 愛着のある我が家が「狭くなる」という悲劇

しかし、時間や費用以上に、私たちが、最も、皆様に知っておいていただきたい、そして、回避していただきたいリスク。

それが、「減築(げんちく)」です。

特に、都市部に多く見られる、古い木造住宅の中には、建てられた当時は、合法であったにも関わらず、その後の法改正によって、現在の基準から見ると、「建蔽率(けんぺいりつ)」という、敷地に対する建物の面積の割合が、オーバーしてしまっている。

あるいは、家の前の道路が狭いために、本来、建物を後退させなければならない「セットバック」の規定を満たしていない。

そういった、「既存不適格」と呼ばれる状態の建物が、数多く存在します。

これまでは、大規模な増改築でもしない限り、その状態でも、問題なく住み続けることができました。

しかし、2025年の法改正によって、性能向上のための大規模修繕が、確認申請の対象となった瞬間、事態は、一変します。

申請を受けた役所は、その建物を、現在の法律の物差しで、厳格に審査します。

そして、もし、そこに「既存不適格」な部分があれば、「法律に適合するように、是正してください」と、指導が入るのです。

それは、すなわち、

「建蔽率がオーバーしているなら、その分、建物を壊して、小さくしてください」

「セットバックが必要なら、その分、敷地から後退させて、建て直してください」

という、あまりにも厳しい、「減築命令」に他なりません。

長年、住み慣れ、愛着のある我が家を、より良くするために、リフォームを決意したはずが、結果として、その家が、以前よりも、狭くなってしまう。これほど、悲しい物語はありません。

序章.3 この章であなたが手に入れる、法規を“味方”につけるための全体像

✔ここでのポイント:

最後に、この章全体を通じて、皆様がどのような知識と判断力を手に入れることができるのか、そのゴールを明確に提示します。複雑で、手厳しい法律を、単なる「障害」としてではなく、家の安全性を高めるための「羅針盤」として、賢く、そして、戦略的に使いこなす。そのための、具体的な「航海術」の、全体像をお見せします。

序章.3.1 「敵」を知り、「ルール」を知り、そして「航路」を知る

この、迫りくる「2025年の壁」を前に、皆様は、大きな不安を、感じられているかもしれません。

しかし、ご安心ください。どんなに高い壁も、それを乗り越えるための「道」は、必ず、存在します。

この記事は、その、法規という名の壁を、「敵」として恐れるのではなく、「味方」につけるための、具体的な“航海術”を、皆様に、授けるためのものです。

賢明な船長が、嵐を乗り越えるために、まず、風の強さ(敵)を知り、海図(ルール)を読み解き、そして、最も安全な航路を見つけ出すように。私たちも、この先の章で、以下の、全ての航海術を、皆様と共有していきます。

-

Step 1.【ルールの理解】: まず、「確認申請」が必要となる、「大規模の修繕・模様替」の、明確な「境界線」を、正確に知ります。

-

Step 2.【戦略の立案】: 次に、その境界線を、合法的に、そして賢く越えないようにしながら、家の性能を、最大限に高めるための、具体的な「戦略(リフォーム手法)」を、学びます。

-

Step 3.【技術の習得】: そして、その戦略を、現場で、完璧に実現させるための、緻密な「技術(施工の神髄)」を、豊富な実例と共に、ご覧いただきます。

序章.3.2 私の「知恵袋」の、全てを、あなたへ

この、法律の境界線を見極めながら、性能を最大化するという、極めて高度な計画術は、私たちのような、500棟以上の、木造改修の経験を持つ、専門家だけが知り得る、ノウハウの結晶です。

その神髄は、先ほど、ご紹介させていただいた、私の拙著『確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?』に、その全てを、書き記しました。

そして、この記事は、その中でも、特に重要なエッセンスとポイントのみを、皆様が、明日からでも使える「知恵」として、再編集したものです。 この旅を終える頃には、あなたは、もう、法改正の波を、恐れることはありません。

むしろ、その波を、巧みに乗りこなし、ご自身の家の、最高の未来へと、力強く、船を進めることができる、賢明な「船長」となっているはずです。 さあ、それでは、2025年の荒波を乗り越えるための、壮大な航海へと、出発しましょう。

章の概要:

序章では、2025年 建築基準法改正という、リフォーム計画における「大きな壁」の存在と、それを乗り越えるための“賢者の道”があることをお話ししました。

では、その航海術を学ぶ前に、まず、私たちが航行する「海図」そのものを、正確に理解しなければなりません。

この第1章では、その運命の分かれ道となる、「主要構造部の過半(半分以上)の解体・交換」という、法律の条文を、私たちプロの視点から、どなたにも分かりやすく解説します。

二階の床、階段、柱、外壁。これらの、家の骨格をなす部位を、どこまで、どのように扱えば、申請不要の「リフォーム」の範囲に留められるのか。

そして、どこからが、減築リスクを伴う「増改築」の世界へと足を踏み入れてしまうのか。その、極めて重要な境界線を、明確に引いていきます。

1.1 法的に見たリフォームの区分 ―「大規模の模様替」と「増改築」の決定的違い

✔ここでのポイント:

まず、普段、私たちが何気なく使っている「リフォーム」という言葉が、法律の世界では、その工事の規模や内容によって、全く異なる意味を持つ、という事実を解説します。「模様替」から「大規模の修繕」、そして「増改築」へ。その言葉の定義の違いを理解することが、耐震リフォームで確認申請を回避するための、全ての議論の出発点となります。

1.1.1 日常会話の「リフォーム」と、法律上の「リフォーム」

「我が家を、そろそろリフォームしたい」。

そうお考えになる時、皆様の頭の中には、壁紙を張り替えたり、キッチンを新しくしたり、といった、比較的手軽な工事から、間取りを大きく変え、耐震・断熱性能も向上させる、大掛かりな工事まで、様々なイメージが、混在していることと思います。 しかし、建築基準法という、家の安全を守るための、厳格な法律の世界では、これらの行為は、その内容によって、明確に「区分」されています。そして、その区分によって、確認申請が必要かどうかが、決まるのです。この、法的な言葉の定義を、まずは、皆様と共有させてください。

-

① 模様替・修繕 これは、最も軽微な工事を指します。壁紙を張り替えたり、床材を上から重ね張りしたり、システムキッチンを入れ替えたり。このように、建物の「構造」に、ほとんど影響を与えない工事は、「模様替」や「修繕」と見なされ、原則として、確認申請は不要です。

-

② 大規模の修繕・模様替 ここからが、重要です。法律で言う「大規模」とは、建物の「主要構造部」(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の、一種以上について行う、過半(半分以上)の修繕・模様替を指します。例えば、家の壁の、半分以上を、一度、解体して作り直す、といった工事です。これが、今回の2025年 建築基準法改正で、4号特例 縮小の影響を、最も受けることになるカテゴリーです。

-

③ 増改築 最も、大掛かりな工事です。「増築」とは、家の床面積を、少しでも増やすこと。「改築」とは、家の一部、あるいは全部を、一度、解体・撤去し、従前と、大きく用途や規模を変えずに、建て直すことを指します。これらは、原則として、新築と、ほぼ同じレベルの、厳格な確認申請が、必要となります。

1.1.2 2025年法改正が変えた「境界線」

これまでの時代は、多くの木造2階建て住宅が、「4号建築物」というカテゴリーに属し、建築士が設計していれば、この「大規模の修繕・模様替」であっても、確認申請が、実質的に、免除される「特例(4号特例)」がありました。

しかし、2025年の法改正によって、この4号特例が縮小され、状況は一変しました。

これからは、たとえ、床面積を増やさない大規模修繕であっても、確認申請が必要となり、新築同様の、厳しい構造チェックの対象となるケースが、大幅に増えるのです。

つまり、これまで「リフォーム」だと思っていた、少し大掛かりな工事が、これからは、法律上、「増改築」に極めて近い、厳格な扱いを受けることになる。

この、ぼやけていた「境界線」が、くっきりと、そして、より厳しく、引き直された。それが、今回の法改正の、本当のインパクトなのです。

1.2 運命の分かれ道 ―「主要構造部の過半」を、どう判断するのか

✔ここでのポイント:

この章の核心です。では、その運命の分かれ道となる、「主要構造部の過半(半分以上)の解体・交換」とは、具体的に、どのように判断されるのでしょうか。どの部分が「主要構造部」にあたるのか。そして、「過半」を、私たちプロが、どのように計算し、判断するのか。その、極めて実践的な基準を、具体例と共に、解説します。

1.2.1 家の「骨格」にあたる、「主要構造部」とは

まず、法律が「ここを、半分以上いじったら、大事ですよ」と定めている、「主要構造部」とは、一体、どこを指すのでしょうか。 それは、文字通り、家の「骨格」にあたる、以下の6つの部分です。

-

① 壁(特に、耐力壁)

-

② 柱

-

③ 床(主に2階)

-

④ 梁

-

⑤ 屋根

-

⑥ 階段

キッチンカウンターや、間仕切り壁(耐力壁ではないもの)などは、ここに含まれません。

あくまで、建物の自重や、地震の力に耐える、構造的な骨格部分が、対象となります。

1.2.2 「過半」を判断する、プロの物差し

次に、最も難しく、そして、専門的な判断が求められる、「過半(半分以上)」の考え方です。

これは、家全体を、一つの塊として「ざっくり半分」と見るわけではありません。

上記の、主要構造部の「種類ごと」に、それぞれ、過半を超えているかどうかを、判断していきます。

-

壁の場合 その階の、耐力壁の「長さ」の合計に対して、解体・交換する部分の長さが、半分以上になるかどうか。

-

柱の場合 その階の、柱の「本数」の合計に対して、解体・交換する本数が、半分以上になるかどうか。

-

床の場合 その階の、床の「面積」の合計に対して、解体・交換する面積が、半分以上になるかどうか。

このように、私たちプロは、リフォーム計画を立てる際に、まず、既存の家の、柱の本数、壁の長さ、床の面積を、全て、正確にリストアップします。

そして、お客様のご要望である間取り変更を実現するために、どの柱を抜き、どの壁を解体する必要があるのかを、一つひとつ、図面に落とし込み、その合計が、それぞれの種類で、「過半」を超えないかどうかを、厳密に、シミュレーションしていくのです。

この、極めて緻密な「解体量のコントロール」こそが、確認申請不要 耐震補強工事を実現するための、私たちの、技術の神髄であり、このテーマについて、より深く、実践的なテクニックを解説したのが、私の拙著『確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?』なのです。

1.3 既存不適格住宅こそ、この境界線を死守すべき理由

✔ここでのポイント:

なぜ、私たちが、これほどまでに、この「過半」という境界線に、こだわるのか。その最大の理由を解説します。

それは、特に、都市部に多く存在する「既存不適格住宅」にとって、この境界線を越えることが、愛着のある我が家が「減築」という、悲しい運命を辿る、引き金となりかねないからです。

1.3.1 「既存不適格」という、眠れる獅子

序章で、確認申請が、なぜ、リフォームの「壁」となり得るのか、その最大の理由として、「減築リスク」を挙げました。このリスクが、最も、現実のものとなるのが、「既存不適格建築物」と呼ばれる、古いお住まいをリフォームする場合です。

「既存不適格」とは、建てられた当時は、その時代の法律に、完全に適合していた、立派な合法建築であったにも関わらず、その後の、度重なる法改正によって、現在の、より厳しい法律の基準から見ると、適合しなくなってしまった建物のことを指します。 例えば、

-

建蔽率が、現在の基準を、オーバーしている。

-

家の前の道路が狭く、本来、必要な「セットバック」が、行われていない。

このような建物は、そのまま、静かに住み続けている限りは、いわば「眠れる獅子」のように、その不適格性を、問われることはありません。

1.3.2 境界線を越えた時、獅子は目覚める

しかし、ひとたび、皆様が、大掛かりなリフォームを決意し、その解体量が、「主要構造部の過半」という境界線を越えて、大規模修繕として確認申請の対象となった、その瞬間。眠っていた獅子は、目を覚まします。

申請を受けた行政は、その建物を、現在の法律の物差しで、厳しく審査し、そして、こう、宣告するのです。

「このリフォームを、法的に認める条件として、現在の法律に適合しない、既存不適格な部分を、全て、是正してください」と。

それは、すなわち、「建蔽率がオーバーしているなら、その分、家を壊して、小さくしなさい」

「セットバックが必要なら、その分、敷地から後退して、建て直しなさい」

という、あまりにも厳しい「減築命令」に他なりません。

この、あまりにも悲しい結末を、回避するための、唯一の、そして、最も賢明な道。それが、この「過半」という境界線を、絶対に、死守することなのです。

次の章では、いよいよ、この境界線を、守りながら、家の性能を、最大限に高めるための、具体的な戦略について、お話ししていきます。

章の概要: 前章で、私たちは耐震リフォームにおける確認申請の、明確な「境界線」について学びました。

「主要構造部の過半の解体・交換」。この一線を越えないことこそが、減築やセットバックという、最大のリスクを回避するための、絶対的な鉄則です。

では、その、守るべき境界線の「内側」で、私たちは、いかにして、家の性能を最大限に高めることができるのでしょうか。

ここからが、いよいよ、具体的な戦略論に入ります。私たちが増改築の現場で、お客様のご要望と、建物の状況に応じて駆使する、「内部ハーフスケルトン」「外壁上貼り断熱+局所耐震補強」といった、多彩な手法のメリット・デメリットを比較検討し、皆様のお住まいのための、最適な「処方箋」を見つけ出すための、私たちプロの思考のプロセスを、共有させていただきます。

2.1 大本命:コストと効果のバランスに優れる「内部ハーフスケルトン」

✔ここでのポイント:

まず、数ある確認申請不要の耐震補強工事の手法の中でも、最も多くのケースで、コストと効果のバランスに優れた「最適解」となりうる、私たちの「大本命」の戦略をご紹介します。

それが、「内部ハーフスケルトン」リノベーションです。

主要構造部である2階の床や階段は残しながら、内部を大胆に解体することで、いかにして、高いレベルの耐震・断熱性能と、デザインの自由度を、同時に実現するのか。その、極めて合理的で、強力な手法の全貌を解説します。

2.1.1 「ハーフ」という言葉に隠された、戦略的な意図

「ハーフスケルトン」。リノベーションに関心のある皆様であれば、スケルトンリフォームという言葉は一度は、耳にしたことがあるかもしれません。しかし、ここでの「ハーフ」という言葉が、具体的に、どこまでを解体し、どこを残すことを意味するのか、そして、その選択が、2025年 建築基準法改正後のリフォームにおいて、どれほど戦略的に重要であるかを、正確に理解されている方は、まだ少ないのではないでしょうか。

私たちが提唱する「内部ハーフスケルトン」とは、「家の外周部(外壁や屋根)は、原則として、大規模には解体せず、内部において、主要構造部である2階の床と階段は、意図的に残した上で、それ以外の、1階の床、間仕切り壁、天井などを、広範囲にわたって解体し、構造体を露出させる手法」を指します。

なぜ、わざわざ、2階の床や階段を残すのか。それは、前章で学んだ、「主要構造部の過半の解体」という、確認申請のトリガーを、確実に回避するためです。

床や階段は、法律上、主要構造部に該当します。ここを、完全に解体・撤去してしまうと、それだけで、解体量が「過半」に、一気に近づいてしまうのです。

そこで、私たちは、あえて、この部分を「残す」という、戦略的な選択をします。これにより、法的な「一線」を越えることなく、内部の、その他の部分を、広範囲にわたって解体し、家の骨格を、隅々まで、診断・治療するための、最大限の「自由」を、手に入れることができるのです。

2.1.2 フルスケルトンに匹敵する、性能向上とデザインの自由度

「しかし、2階の床や階段を残してしまったら、結局、中途半端なリフォームになってしまうのでは?」

と、ご心配になるかもしれません。 しかし、ご安心ください。

この「内部ハーフスケルトン」は、確認申請を回避しながらも、その効果は、フルスケルトンリフォームに、限りなく近いレベルにまで、達することが可能です。

① 耐震性能の飛躍的向上

1階の床と、ほとんどの間仕切り壁を解体することで、私たちは、家の、最も重要な1階部分の骨格を、白日の下に晒すことができます。

これにより、柱の1本1本の足元(柱脚)や、梁との接合部(柱頭)を、正確に補強し、N値計算に基づいた、最適な位置に、面材耐力壁を、新設することが可能になります。これにより、国の基準を遥かに超える、耐震等級3相当(上部構造評点1.5以上)の強度を、確認申請不要で、実現することも、決して夢ではありません。

② 断熱性能の劇的な改善

同様に、壁や床、天井の内部が、露出することで、高性能な断熱材を、隙間なく、そして、連続して、充填することが可能になります。これにより、家の断熱・気密性能は、劇的に向上し、冬は暖かく、夏は涼しい、快適で、そして省エネな暮らしを、手に入れることができます。

③ 新築同様のデザインと、最新の設備

そして、内装を、一度、全て取り払うため、間取りの変更(柱を抜かない範囲で)や、内装のデザインは、ほぼ、新築同様の自由度で、計画することができます。もちろん、古くなった、電気の配線や、給排水の配管も、この機会に、全て、一新することが可能です。

このように、「内部ハーフスケルトン」は、法的な制約を、巧みにクリアしながら、コストと効果のバランスを、最も高い次元で両立させる、まさに「賢者の選択」と言える、リノベーション手法なのです。

内部ハーフスケルトンの詳しい解説は下記を参照してください。

➡️ 『内部ハーフスケルトンリフォームで耐震×断熱性能を強化』詳細解説へ進む

2.2 応用編:外壁の状態に応じた「外壁上貼り断熱+局所耐震補強」

✔ここでのポイント:

次に、全ての家が「内部ハーフスケルトン」に適しているわけではない、という現実を踏まえ、もう一つの強力な戦略をご紹介します。それは、内部の解体を最小限に抑え、工事の主戦場を「家の外側」に移す、「外壁上貼り断熱」という手法です。この戦略が、どのようなお住まいに有効で、そして、どのような「注意点」があるのかを、プロの視点から解説します。

2.2.1 こんな方におすすめ ―「内部は、あまり壊したくない」

全てのお客様が、内部を、スケルトン状態にすることまでを、望んでいらっしゃるわけではありません。

「間取りは、今のままで、気に入っている」

「内部の解体は、大掛かりで、費用も心配だ」

「でも、冬の寒さと、耐震性だけは、何とかしたい」。

このような、ご要望をお持ちの方に、私たちが、次なる選択肢として、ご提案するのが、「外壁上貼り断熱+局所耐震補強」という、合わせ技です。

これは、その名の通り、家の「外側」から、断熱性能を、飛躍的に向上させると同時に、内部では、構造計算によって、本当に必要な場所だけを、ピンポイントで補強する、という、極めて戦略的な耐震リフォームです。

2.2.2 外側から、家を「魔法瓶」のように包み込む

「外壁上貼り断熱」とは、既存の外壁を、原則として、解体することなく、その「上」から、高性能な断熱材のパネルを、重ねて張っていく工法です。

そして、その上に、新しい防水シートと、通気層を設け、最終的に、ガルバリウム鋼板などの、新しい外壁材で、仕上げます。

これにより、家全体が、外側から、高性能な断熱材で、すっぽりと、魔法瓶のように、包み込まれることになります。

外の暑さ、寒さが、室内に伝わりにくくなり、断熱性能は、劇的に向上します。外壁を、大規模に解体しないため、大規模修繕としての確認申請が、不要となる可能性が高く、工期も、比較的、短く済む、というメリットがあります。

しかし、この工法には、一つ、絶対に、見過ごしてはならない「注意点」があります。

それは、既存の外壁が、「通気工法」で施工された、サイディングである場合には、原則として、適用できない、ということです。これは、壁の内部に、二重の通気層ができてしまい、かえって、結露のリスクを高めてしまうためです。

この、極めて専門的な見極めについては、私の著書『確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?』でも、詳しく解説していますが、この工法を検討する際には、まず、ご自宅の外壁が、この条件に当てはまらないか、専門家による、正確な診断が、不可欠となります。

2.2.3 内部は「外科手術」のように、ピンポイントで補強する

そして、この戦略の、もう一つの柱が、「局所耐震補強」です。

内部を、広範囲に解体する「ハーフスケルトン」とは対照的に、構造計算によって、最も、補強効果の高い壁を、数カ所だけ、特定します。そして、その壁の、内側だけを、まるで「外科手術」のように、最小限、解体し、そこに、面材耐力壁を新設したり、金物で、補強を行ったりするのです。

もちろん、補強できる壁の量は、限られますので、耐震性能の向上レベルには、限界があります。

しかし、家の弱点を、的確に補強することで、コストを抑えながら、現状よりも、はるかに、安全な状態へと、家を、進化させることができるのです。

こちらも別のページで詳細解説をしておりますので、詳しくは下記を参照ください。

➡️ 『外壁解体なしの“上貼り断熱”+局所耐震補強』詳細解説へ進む

2.3 その他:水回り重点型、段階的施工など、状況に応じた選択肢

✔ここでのポイント:

全てのリフォームが、二者択一で、割り切れるわけではありません。このセクションでは、お客様の、より、個別で、多様なニーズにお応えするための、さらに、柔軟な戦略をご紹介します。「水回りを、とにかく、一新したい」「今は、予算がないので、段階的に、強くしていきたい」。そんな、様々な状況に応じた、プロならではの、多様な選択肢の存在を知っていただきます。

2.3.1 暮らしの中心、「水回り」から考える、という戦略

リフォームを、お考えになる、きっかけとして、最も多いのが、「キッチンが古くなった」「お風呂が寒い」といった、「水回り」の、老朽化や、使い勝手への不満です。

このような、「水回り一新」を、リフォームの、最優先課題とお考えの方には、その工事を中心に、確認申請不要の耐震補強工事を、組み合わせる、という戦略が、非常に有効です。

キッチンや、ユニットバスを、入れ替える際には、いずれにせよ、その周辺の壁や床を、一度、解体する必要があります。

その、「どうせ、壊すなら」という、絶好の機会を、最大限に活用するのです。

例えば、キッチンと、その隣のダイニングを隔てる壁を解体し、そこに、新たな耐力壁を計画したり、ユニットバスの周りの壁に、構造用合板を張って、補強したり。

水回りの工事で、必然的に発生する解体の範囲内で、最も効果的な耐震補強を、同時に、行ってしまう。 これにより、無駄な解体を、一切、増やすことなく、暮らしの快適性の向上と、安全性の向上を、両立させることができます。

2.3.2 時間を「味方」につける、「段階的施工」という、賢者の選択

「理想は、よく分かった。でも、一度に、それだけの費用を、捻出するのは、難しい」。

もちろん、そのような、ご事情も、あるかと思います。

その場合に、私たちが、ご提案するのが、「段階的施工」という、時間を、味方につける、という戦略です。

一度の工事で、家全体を、完璧な状態にしようとするのではなく、数年単位の、長期的な計画を立て、優先順位の高い場所から、少しずつ、性能を、向上させていく、という考え方です。

例えば、

-

第1フェーズ: まずは、最も、危険度の高い、1階部分の耐震リフォームに、予算を集中させる。

-

第2フェーズ(3年後): 次に、屋根と外壁の、メンテナンスの時期に合わせて、外側からの断熱改修を行う。

-

第3フェーズ(5年後): 最後に、水回りの設備を、一新する。

このように、工事を、いくつかの、小規模なパッケージに分割することで、一度に、大規模修繕としての確認申請の対象となることを、避けながら、最終的には、家全体の性能を、理想のレベルへと、引き上げていくのです。

この戦略は、一度に、大きな決断をするのが、不安な方や、ご自身の、ライフプランに合わせて、柔軟に、家を、進化させていきたい、とお考えの方にとって、非常に、有効な選択肢となります。

この、2025年 建築基準法改正後のリフォームにおいては、このような、計画的な、時間軸のコントロールが、ますます、重要になってくる、と私は考えています。

章の概要:

前章で、私たちは確認申請を回避するための、いくつかの戦略的な選択肢を提示しました。その中でも、コストと効果のバランスに最も優れ、多くのケースで最適解となりうるのが「内部ハーフスケルトン工法」です。ここからは、いよいよ、その技術の核心へと、深く踏み込んでいきます。この章では、私たちが500棟以上の現場で培ってきた経験の全てを注ぎ込み、この「内部ハーフスケルトン工法」という、一見、制約の多い手術を、いかにして、最高の性能向上へと繋げていくのか、その緻密な計画と、具体的な施工のポイントを、豊富な実例と共に、全公開します。2階の床や階段を残しながら、内部から、耐震等級3相当の強度と、断熱等級6レベルの快適性を、同時に実現する。その、まさに神髄と呼ぶべき、私たちの仕事の実際を、とくとご覧ください。

3.1 計画の核心 ―「どこを解体し、どこを残すか」の、戦略的な見極め方

まず、「内部ハーフスケルトン」という手術の、最も重要な最初のステップ、「メスを入れる範囲」の決定について解説します。確認申請のトリガーとなる「主要構造部の過半の解体」を、いかにして、戦略的に、そして確実に回避するのか。「残すべきもの」と「解体すべきもの」を、明確に仕分ける、私たちプロの思考プロセスを、具体的に明らかにします。

3.1.1 全ての鍵を握る、「残す」という、積極的な選択

「内部ハーフスケルトン」という言葉を聞くと、皆様は、どのようなイメージを、お持ちになるでしょうか。

「半分だけ、中途半端に壊す工事?」と思われるかもしれません。

しかし、その本質は、全く逆です。

これは、「家の性能を最大限に高めるために、どこを、戦略的に“残す”か」という、極めて、積極的で、そして、知的な選択なのです。

私たちが、この工法で、「残す」と決めている、主要構造部。それは、原則として、「2階の床」と「階段」です。

なぜなら、前章で学んだ通り、この二つは、法律上、「主要構造部」に該当し、かつ、その面積や規模が大きいため、ここを完全に解体・撤去してしまうと、それだけで、解体量が「過半」に、一気に近づいてしまう、という、極めて重要なパーツだからです。

この、法的な境界線を、絶対に越えない、という強い意志のもと、あえて、この二つを「残す」。

その、揺るぎない制約条件を、自らに課すことによって、私たちは、それ以外の部分、すなわち、1階の床、間仕切り壁、天井、そして、壁の内部といった、家の性能を、劇的に向上させるために、本当に重要な部分を、心置きなく、そして、徹底的に、解体・治療するための「最大限の自由」を、手に入れることができるのです。

3.1.2 「解体ゾーン」と「保存ゾーン」の、明確な仕分け

この、「残す」という決断に基づき、私たちの耐震リフォーム計画は、極めて、明確な「ゾーン分け」から、始まります。

【保存ゾーン】:確認申請を回避するための、聖域

-

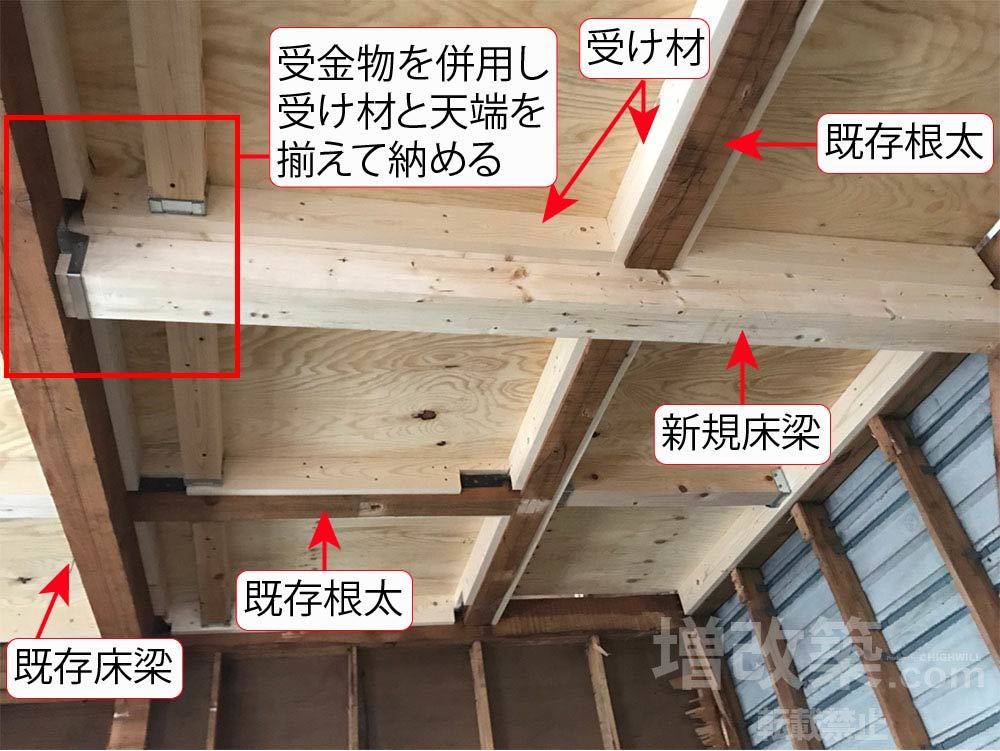

2階の床組(梁・根太など): 既存の構造を活かし、大規模な解体を避けます。もちろん、傷んだ部分の補強や、後述する、1階天井裏からの補強は、行います。

-

階段: 位置の変更や、架け替えは、原則として行いません。踏板の交換や、手すりの設置といった、意匠的なリフレッシュに留めることで、大規模な構造変更を回避します。

【解体ゾーン】:性能を、極限まで高めるための、手術室

-

1階の床(床材・下地合板・根太など): 基礎の状態を、完全に露わにするため、原則として、全て解体します。

-

1階・2階の間仕切り壁: 構造的な役割を持たない壁は、原則として、全て解体し、新しい間取りの、自由度を確保します。

-

1階・2階の天井、壁の仕上げ材(石膏ボードなど): 構造体を、完全に露出させ、正確な診断と、確実な補強・断熱工事を行うため、全て解体します。

この、緻密な「解体量のコントロール」こそが、2025年 建築基準法改正後のリフォームにおいて、減築リスクを回避するための、最も重要な、プロの技術なのです。この、より詳細な、解体範囲の見極め方については、私の著書『確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?』でも、数多くの実例と共に、詳しく解説しておりますので、ご興味のある方は、ぜひ、ご一読ください。

3.2 耐震補強の実際 ― 面材補強と柱頭柱脚金物で、家の骨格を再構築する

✔ここでのポイント: 内部の骨格が、あらわになった状態で、具体的に、どのような「外科手術」が行われるのか。

その、耐震補強工事の、実際のプロセスを解説します。

弱った基礎への処置から、柱と梁を固く結びつける金物補強、そして、家の体幹を鍛え上げる、面材耐力壁の設置まで。家の骨格が、新築同様、あるいは、それ以上に、生まれ変わっていく、ダイナミックなプロセスをご覧いただきます。

3.2.1 まずは、足元から。基礎と土台への、最初のメス

内部の解体が完了し、家の骨格、そして、その下の基礎が、白日の下に晒された瞬間。

それが、私たちの、本当の仕事の始まりです。

私たちは、まず、家の、最も低い場所、「基礎」の状態を、徹底的に診断します。

ひび割れはないか、鉄筋は、入っているか。そして、その上に乗る「土台」という木材に、腐食や、シロアリの被害は、ないか。 もし、ここに、問題が見つかれば、どんなに、その上の壁を強くしても、意味がありません。

必要であれば、傷んだ土台を交換し、あるいは、無筋の基礎に対しては、耐力壁の直下に、新たに鉄筋コンクリートの基礎を増し打ちする「部分的な基礎補強」を行います。

そして、その、健全な基礎・土台と、1階の柱とを、アンカーボルトと、ホールダウン金物などの、強力な柱頭柱脚金物で、固く、そして、永遠に、結びつける。これにより、阪神・淡路大震災の悲劇を引き起こした、「柱の抜け(ホゾ抜け)」を、完全に、防ぎます。

3.2.2 家の「体幹」を、面材と金物で、再構築する

健全な足腰を手に入れた、その上で、いよいよ、家の「体幹」である、壁の強化に取り掛かります。

私たちは、解体後の、ありのままの家の姿に基づき、再度、精密な構造計算(N値計算など)を行い、どこに、どれだけの強さの壁が必要か、という、最終的な「処方箋」を、完成させます。

そして、その処方箋に基づき、熟練の大工たちが、家の、急所となるべき場所に、ノボパンなどの、高性能な「面材耐力壁」を、新設していきます。釘の種類、そして、その一本一本の間隔(ピッチ)まで、構造計算書に示された通りに、正確に、そして、力強く、打ち込んでいく。

その、地道で、誠実な作業の、一つひとつの積み重ねが、家の、壁倍率を、着実に、そして、劇的に、向上させていくのです。

さらに、1階の床には、厚い構造用合板を、剛床工法で、隙間なく張り巡らせ、家の「ねじれ」を防ぐ、強固な「水平構面」を、再構築します。

この、一連の確認申請不要 耐震補強工事を経て、古い家の骨格は、単に、修復されるだけではありません。それは、最新の科学的知見と、最高の技術によって、新築時をも、遥かに凌駕する、強靭な「最強の骨格」へと、生まれ変わるのです。

3.3 断熱・気密の実際 ― 内断熱と窓の強化で、室内環境を劇的に改善する

✔ここでのポイント: 強靭な骨格を手に入れた家を、次に、最高の「快適性」で、満たしていきます。壁の内部が、露出した、この、またとない機会を活かし、最新の断熱材と、気密技術によって、家の温熱環境を、どのように、劇的に改善していくのか。その、具体的な手法と、もたらされる、絶大な効果について、解説します。

3.3.1 「鎧」の内側に、「最高のインナー」を

強固な耐震性能が、地震から、家と命を守る「鎧」だとすれば、これからお話しする「断熱・気密」性能は、日々の暮らしの快適性を、根本から支える、「最高のインナーウェア」に例えることができるでしょう。

どんなに立派な鎧も、その内側が、寒さや暑さに、無防備であったとしたら、決して、快適に過ごすことはできません。

「内部ハーフスケルトン」の、もう一つの、絶大なメリット。

それは、壁の内部が、完全に、露出している、このタイミングで、この「最高のインナーウェア」を、完璧な形で、仕立てることができる、という点にあります。

3.3.2 隙間をなくし、熱の出入りを、完全に断つ

私たちの「断熱・気密」工事は、主に、以下の、三位一体で、行われます。

① 壁・床・天井への、高性能断熱材の充填

まず、骨格だけになった、外周部の壁の中、1階の床下、そして、最上階の天井裏に、高性能な断熱材(私たちは、断熱性、防音性、そして、調湿性に優れた、セルロースファイバーなどを、多用します)を、隙間なく、パンパンに、充填していきます。

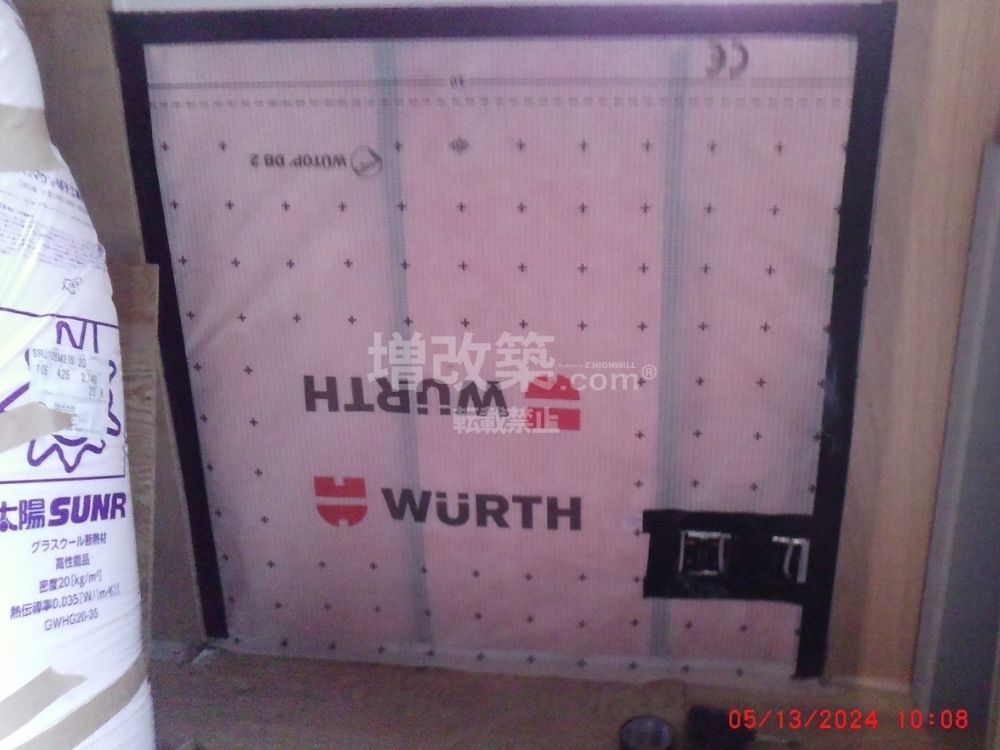

② 家全体を、魔法瓶のように包む、気密処理

しかし、どんなに優れた断熱材も、家に「隙間」があれば、その効果は、半減してしまいます。私たちは、断熱材の外側を、特殊な「気密シート」で、すっぽりと覆い、そのシートの継ぎ目や、コンセント周り、配管の貫通部といった、全ての隙間を、専用の気密テープで、徹底的に、塞いでいきます。これにより、家は、まるで、一つの「魔法瓶」のように、外の暑さ、寒さの影響を、ほとんど受けない、極めて、燃費の良い状態へと、生まれ変わります。

③ 最大の弱点、「窓」の、徹底的な強化

そして、最後に、家の中で、最も、熱の出入りが激しい、最大の弱点である、「窓」の性能を、飛躍的に向上させます。既存の、古いアルミサッシを、断熱性の高い、最新の「樹脂サッシ(複層ガラスや、トリプルガラス)」へと交換したり、あるいは、既存の窓の内側に、もう一つ窓を追加する「内窓」を設置したりすることで、窓からの、熱の損失を、劇的に、改善します。

この、三位一体の工事によって、皆様の家は、国が定める、省エネ基準の、最高等級である「断熱等級6」や、さらには、その上の「等級7」をも、視野に入れるほどの、圧倒的な快適性能を、手に入れることができるのです。

次の章では、この、完璧な計画を、時に、阻む、「想定外」の事態、すなわち、外壁の、深刻な腐食が、もし、見つかった場合に、私たちは、どのように、立ち向かうのか。その、最難関のリノベーションについて、お話しします。

章の概要:

前章では、「内部ハーフスケルトン」という、確認申請を回避しながら、家の内側から性能を飛躍的に向上させる、極めて有効な戦略について、詳しく解説しました。しかし、リノベーションの現場は、常に、私たちの計画通りに進むとは限りません。時に、壁の内側からでは、到底、解決できないほどの「想定外」の事態が、私たちを待ち受けます。内部を解体して初めて、外壁そのものの、深刻な腐食が発覚した場合、どうするのか。この章では、外壁の解体を伴う、最も難易度の高いリノベーションの世界へと、皆様をご案内します。「外壁上貼り断熱」に潜む、見えざる罠から、私たちの最終手段である「外部ハーフスケルトン」まで。プロの真価が、最も問われる、極限状況での、的確な判断と、高度な技術の神髄を、ここに公開します。

4.1 外壁上貼り断熱の限界 ―「2重通気サイディング」という、見えざる罠

✔ここでのポイント:

まず、第2章の応用編でご紹介した「外壁上貼り断熱」について、その、プロだけが知る、重大な「限界」について、解説します。既存の外壁が、比較的新しい「通気工法サイディング」であった場合、安易に、その上から断熱材を張る行為が、いかに、家の寿命を縮める、危険な「罠」となり得るのか。その、建築物理学に基づいた、明確な理由を、明らかにします。

4.1.1 「外壁を壊さない」という、魅力的な響きの裏側

「外壁を壊さずに、上から断熱材を張るだけで、家が暖かくなる」。この「外壁上貼り断熱」は、特に、内部の解体を、最小限に抑えたい、とお考えのお客様にとって、非常に魅力的に聞こえる工法です。そして、既存の外壁が、通気層のない、古いモルタル壁などの場合には、有効な選択肢となり得ます。

しかし、もし、皆様のお住まいが、1990年代後半以降に建てられたり、あるいは、一度、外壁のリフォームを経験されたりしていて、その外壁が「通気工法サイディング」であった場合。

その時、この「上貼り断熱」は、一転して、家の健康を、深刻に蝕む、極めて危険な「罠」へと、その姿を変えるのです。

4.1.2 なぜ、「2重通気」は、壁内結露を招くのか

「通気工法」とは、壁の内部の湿気を、外部に排出するために、外壁材(サイディング)と、その内側の防水シートとの間に、意図的に「空気の通り道(通気層)」を設けた、現代の標準的な工法です。

ここに、もし、外側から、新たな断熱材と、通気層、そして、仕上げのサイディングを、重ねて張ってしまったら、どうなるでしょうか。

壁の中に、「既存の通気層」と「新しい通気層」という、二つの空気層、すなわち「2重通気」の状態が生まれてしまいます。

この状態は、壁の内部の、湿気の排出経路を、極めて複雑にし、予測不能な場所に、深刻な「壁内結露」を、引き起こす、大きな原因となります。

それは、家の骨格である、柱や土台を、内側から、静かに、そして、確実に、腐らせていく、時限爆弾を、自らの手で、仕掛けるようなものです。

私たちプロは、この「2重通気」のリスクを、熟知しています。

そのため、既存の外壁が、通気工法サイディングであった場合には、原則として、「上貼り断熱」という選択肢は、ご提案しません。

この、極めて専門的で、しかし、決定的に重要な見極めこそが、皆様の家を、将来の、深刻な瑕疵から守るための、プロとしての、最低限の責務なのです。

このテーマもまた、拙著『確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?』で、具体的な事故事例と共に、警鐘を鳴らさせていただきました。

4.2 外壁の深刻な腐食と対峙する ―「外部ハーフスケルトン」という最終手段

✔ここでのポイント:

では、内部を解体した結果、外壁の、深刻な腐食が発覚し、もはや、内部からの補強だけでは、対処しきれない、と判断した場合、どうするのか。このセクションでは、確認申請を回避するための、私たちの、最終手段とも言える、最も高度な技術「外部ハーフスケルトン」について、その概念と目的を解説します。

4.2.1 内部ハーフスケルトンが、通用しない瞬間

第3章で解説した、「内部ハーフスケルトン」は、あくまで、「家の骨格(構造体)が、まだ、健全である」という、前提条件の上で、成り立つ戦略です。

しかし、リノベーションの現場では、時に、その前提が、根底から、覆されることがあります。

内部の壁を解体し、外壁に面した柱や土台を、目の当たりにした瞬間。「これは、ひどい…」。

思わず、言葉を失うほどの、深刻な腐食や、シロアリの被害が、そこに、広がっている。

長年の雨漏りが、壁の内部を、静かに蝕み、もはや、構造体としての、体力を、完全に失ってしまっている。

このような、最悪の事態に、直面した時。もはや、内側から、いくら、補強材を添えたり、金物を打ったりしても、それは、砂の城に、テープを貼るようなもので、何の意味もありません。

腐食した、柱、梁、土台といった、大元の構造体を、交換・補強するためには、必然的に、外壁を、外側から、解体するしか、道は残されていないのです。

4.2.2 「減築」を回避するための、究極の外科手術

しかし、思い出してください。

もし、そのお住まいが、建蔽率オーバーなどの「既存不適格」な状態であった場合、外壁の、全面的な解体は、「過半の解体」と見なされ、大規模修繕としての確認申請を、そして、その先にある「減築」を、招いてしまう、という、最大の壁が、立ちはだかります。

家の安全を取り戻すためには、外壁を、壊さなければならない。

しかし、壊せば、家が、狭くなってしまうかもしれない。

この、絶望的とも思える、究極のジレンマ。その、狭間に、一筋の光を当てるのが、私たちの、500棟以上の経験が生み出した、最終手段、「外部ハーフスケルトン」という、考え方です。

それは、「家の全ての外壁を、一度に解体するのではなく、腐食が、特に深刻な面(例えば、4面のうちの2面など)だけを、選択的に、そして、集中的に解体・補強し、家全体の、主要構造部の解体量が、『過半』を、絶対に超えないように、厳密にコントロールする」という、極めて、高度な、外科手術です。

これは、まさに、2025年 建築基準法改正後のリフォームにおいて、プロの、真の価値が問われる、最難関の挑戦と言えるでしょう。

外部ハーフスケルトン工事の詳細解説は下記に詳しく掲載しておりますので合わせてお読みいただければ幸いです。

➡️ 『外部ハーフスケルトン:想定外の腐食で方針転換する“最難関リノベ”』詳細解説へ進む

4.3 2面か、3面か ― 腐食範囲の見極めが、減築リスクの運命を分ける

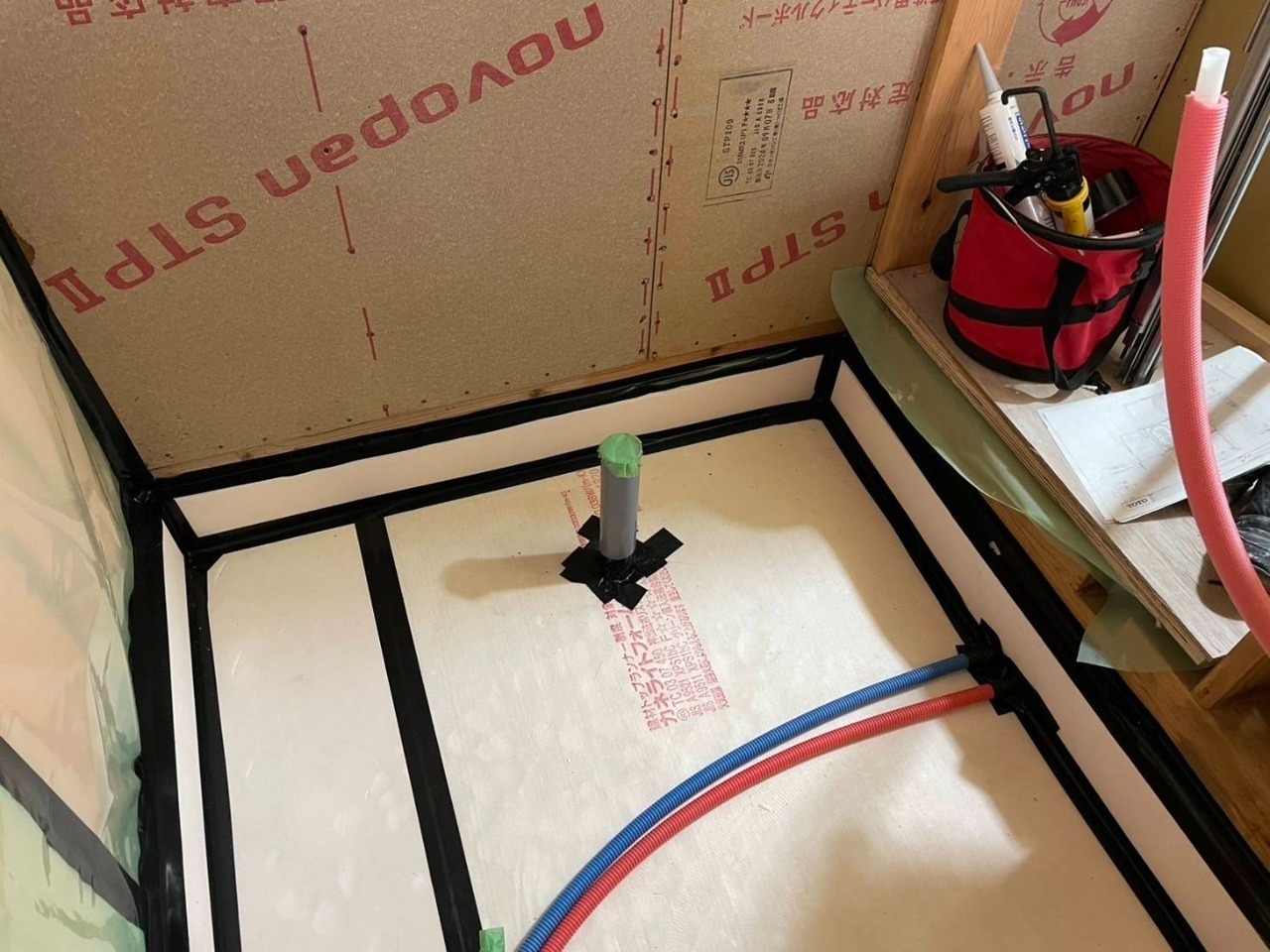

解体後に判明した腐食部①

解体後に判明した腐食部②

腐食部2面解体

✔ここでのポイント:

この章の、そして、この「航海術」の、最も、スリリングで、そして、重要な局面です。「外部ハーフスケルトン」という、究極の外科手術が、成功するか、あるいは、失敗に終わり、「減築」という、厳しい現実を受け入れざるを得なくなるのか。その、運命の分かれ道となる、「腐食範囲の見極め」について、その、極めて、シビアな現実を、解説します。

4.3.1 運命の境界線、「外壁の50%」

「外部ハーフスケルトン」という戦略が、成り立つための、絶対的な条件。

それは、外壁の解体範囲を、家全体の、50%未満に、抑え込める、ということです。

もし、内部解体の結果、腐食が、家の4つの壁のうち、1面、あるいは、2面だけに、集中している、と判断できた場合。私たちは、この戦略を、実行に移すことができます。

その、腐食した1〜2面だけを、完全にスケルトン状態にし、傷んだ構造体を、徹底的に治療する。

そして、残りの、健全な2〜3面は、解体せず、内部からの補強に留める。

この、巧みな「合わせ技」によって、「家の広さ」と「構造の安全性」を、両立させることができるのです。

4.3.2 腐食が「3面」以上に及んだ時、訪れる「最後の決断」

しかし、もし、解体後の、詳細な調査の結果、その、深刻な腐食が、外壁の「3面」以上に、及んでいる、と判明したとしたら。 その時、私たちは、極めて、厳しい「決断」を、お客様と、共に、下さなければなりません。

なぜなら、外壁の3面、すなわち、全体の75%を解体してしまえば、もはや、主要構造部の解体量が、「過半」を、超えることは、避けられないからです。

その瞬間、「外部ハーフスケルトン」という、確認申請不要の耐震補強工事の道は、閉ざされます。

その時に、私たちの前に、残される選択肢は、二つです。

選択肢①:「減築」を受け入れ、「確認申請」を行い、家全体を、完全に、再生する道。

選択肢②:「減築」を、あくまで回避するために、3面目の腐食に対しては、不完全な、内部からの補強に留め、リスクを、ある程度、許容する道。

どちらが、正解、ということは、ありません。

それは、お客様の、価値観、ご予算、そして、その家と、どう、未来を、共にしていくか、という、人生観そのものが、問われる、最後の選択です。

私たちプロの、本当の責任とは、この、最も厳しい決断の局面で、お客様の、孤独な判断に、寄り添い、それぞれの道の、メリットとデメリットの全てを、正直に、そして、誠実に、ご提示し、お客様が、ご自身の物語にとって、最善の選択を、されるための、水先案内人となること。

その、重い責任を、果たせるか、どうか。それこそが、500棟以上の、修羅場を、乗り越えてきた、私たちのような、専門家と、そうでない業者とを分ける、最後の、そして、本当の「境界線」なのかもしれません。

章の概要:

この長く、そして時に、複雑な議論の旅も、いよいよ最終章を迎えます。最後に、この記事の最も重要な結論を、皆様の未来への道標として、お伝えさせていただきます。2025年 建築基準法改正という、リフォームの海に訪れた、大きな「嵐」。それは、決して、私たちの夢を阻む「敵」ではありません。むしろ、家の安全性を、より高いレベルへと導くための、信頼すべき**「羅針盤」**なのです。この章では、なぜ、この複雑な法律を深く理解し、尊重することこそが、結果として、最高の家づくりへと繋がるのか、その理由を解説します。そして、その困難な航海には、全てを知り尽くした、経験豊富な「船長」が、不可欠であることを、皆様にお伝えします。

終章.1 「賢く回避する」ことの本質 ― それは、法律を深く理解し、尊重すること

✔ここでのポイント:

この記事のタイトルにも掲げた、「確認申請を賢く回避する」という言葉。その、本当の意味を、ここで、改めて、定義させていただきます。それは、法律の抜け道を探す、といった、小手先のテクニックではありません。法律の、本来の「目的」を、誰よりも深く理解し、尊重するからこそ、辿り着くことのできる、プロフェッショナルとしての、究極の「哲学」なのです。

終章.1.1 「回避」とは、「逃げる」ことではない

この記事を通じて、私たちは、「耐震リフォームで確認申請を、いかにして、賢く回避するか」という、戦略的な航海術について、学んできました。

この「回避する」という言葉に、もしかしたら、皆様は、どこか、法律から「逃げる」ような、少し、後ろめたい響きを、感じられたかもしれません。

しかし、私が、そして、私たちプロが考える「賢く回避する」ということの本質は、全く、逆の場所にあります。

それは、法律の条文、そして、その背後にある「安全な社会を築きたい」という、法の“精神”を、誰よりも深く理解し、心から尊重するからこそ、その法律が求める、厳しい手続きの「土俵」に、上がらずとも、それと同等、あるいは、それ以上の安全性を、自らの手で、実現してみせる、という、極めて、高度で、そして、誠実な、技術者としての「誇り」の表明なのです。

終章.1.2 法律の「目的」と、私たちの「目的」は、同じである

合気道の達人を、想像してみてください。

相手が、力任せに、殴りかかってきた時、達人は、その力を、力で、受け止めたりはしません。

相手の力の流れを、完璧に読み解き、その力を、巧みに利用して、最小限の動きで、相手を、制します。

彼は、物理法則という「ルール」を、破っているのではありません。

むしろ、そのルールを、誰よりも、深く、深く、理解しているからこそ、無駄な争いを「回避」し、目的を達成できるのです。

私たちの仕事も、全く同じです。 2025年 建築基準法改正という、法律の、本来の目的は、何でしょうか。

それは、「日本の住宅を、より安全で、安心なものにしたい」という、極めて、正当な願いです。

そして、その目的は、性能向上リノベーションを目指す、私たちの目的と、寸分も、狂いはありません。

法律は、私たちに、こう、語りかけています。

「もし、あなたが、家の骨格の半分以上を解体するような、大掛かりな外科手術を行うのであれば、その安全性は、私たちが、厳格なルール(確認申請)に則って、厳しくチェックしますよ」と。

それに対して、私たちの「賢く回避する」という航海術は、こう、答えるのです。「ご安心ください。私たちは、あなたの定めた、その厳しいルールの、さらに先を見据えています。私たちは、家の骨格の半分以上を解体せずとも、局所的な、しかし、極めて精密な、内視鏡手術のような技術で、この家を、以前よりも、遥かに、健康で、安全な状態へと、生まれ変わらせてみせます」と。

法律を尊重し、その精神を、より高いレベルで実現する。それこそが、「賢く回避する」ことの、本質なのです。

終章.2 なぜ、この複雑な航海には、経験豊富な「船長」が必要なのか

✔ここでのポイント:

この、法律という、時に荒れ狂う海を、安全に航海するためには、正確な「海図」だけでなく、その海図を読み解き、船を導く、経験豊富な「船長」が、不可欠です。このセクションでは、なぜ、2025年の法改正後のリフォームにおいて、皆様のパートナーとなる、施工会社の「経験値」が、これまで以上に、決定的に重要となるのか、その理由を、解説します。

終章.2.1 「海図」だけでは、船は動かせない

この記事は、皆様にとって、確認申請を回避するための、極めて、詳細な「海図」となり得た、と自負しております。どこに、浅瀬(法的なリスク)があり、どこに、安全な航路(申請不要の計画)があるのか。

その、全体像を、示してきました。 しかし、どんなに、優れた海図も、それだけでは、船を、一ミリたりとも、動かすことはできません。嵐の中で、船を操り、乗組員(お客様)を、安全に、目的地まで導くためには、その海図を、完璧に読み解き、そして、刻一刻と変わる、海の状況(現場の想定外)に、的確に対応できる、経験豊富な「船長(キャプテン)」が、絶対に、必要なのです。

終章.2.2 経験豊富な「船長」だけが、持つ能力

この、複雑な航海において、経験豊富な「船長」、すなわち、私たちのような、500棟以上の、木造改修の経験を持つ、プロフェッショナルだけが、持つことができる、いくつかの、重要な能力があります。

-

天候を読む力(正確な初期診断): その船(お客様の家)が、どれだけの嵐に耐えられるのか、どこに、隠れた弱点があるのかを、解体前の、限られた情報の中から、正確に見抜く力。

-

航路を描く力(戦略的な計画): 「内部ハーフスケルトン」か、「外部ハーフスケルトン」か。その船の、特性と、目的地(お客様の夢)に合わせて、無数にある航路の中から、最も安全で、最も効率的な、ただ一つのルートを、描き出す力。

-

不測の事態に対応する力(現場での問題解決): 航海の途中で、突如、現れる、嵐や、未知の暗礁(解体後の、想定外の腐食など)。その、パニックに陥りかねない状況でも、冷静に、そして、これまで培ってきた、全ての知識と経験を、総動員して、船を、安全な方向へと、導く力。

4号特例が縮小され、大規模修繕の確認申請が、より、厳格化された、2025年以降の、リフォームの海は、間違いなく、以前よりも、遥かに、荒れています。

この、荒波を、乗り越えるためには、ただ、海図を持っているだけでは、不十分です。

その海図の、全ての意味を、知り尽くした、百戦錬磨の「船長」を、皆様の、パートナーとして、選ぶこと。

それが、この航海の、成功を、左右する、最も、重要な決断となるでしょう。

この航海術の、より、詳細な海図や、羅針盤の使い方については、私の拙著『確認申請しないでどこまでフルリフォームできる?』に、その全てを、記しました。

このガイドと、併せて、お読みいただければ、皆様は、まさに、鬼に金棒、最高の航海の準備が、整うはずです。

終章.3 あなたのリフォーム計画は、2025年の荒波を乗り越えられますか?

✔ここでのポイント:

最後に、この長い旅の、締めくくりとして、皆様ご自身に、そして、皆様が、これから出会うであろう、リフォーム会社に、投げかけていただきたい、一つの、そして、最も重要な「問い」を、お渡しします。この問いへの答えの中にこそ、皆様の、リフォームの、成功の全てが、かかっています。

終章.3.1 あなたは、もう、賢明な「航海士」になった

この、長く、そして、時に、専門的な、私たちの航海に、最後まで、お付き合いいただき、本当に、ありがとうございました。 皆様は、もう、ただ、無力に、嵐の到来を、恐れるだけの、乗客ではありません。

2025年 建築基準法改正という、嵐の正体を、知り。 「主要構造部の過半」という、航海のルールを、学び。

「ハーフスケルトン」という、具体的な、航海術を、身につけた。 皆様は、もはや、ご自身の船の、進むべき道筋を、自らの意志で、船長と、共に、語り合うことができる、賢明な「航海士」へと、成長されたはずです。

終章.3.2 あなたの「船長」に、この問いを

そして、その、賢明な航海士として、皆様が、これから、ご自身の船の、舵取りを任せる「船長」候補に、ぜひ、投げかけていただきたい、最後の質問があります。

「私たちの、この家と、この夢は、2025年の、あの、厳しい法律の荒波を、本当に、乗り越えることができますか?そして、そのための、具体的で、そして、何よりも、誠実な『航海計画書』を、私たちに、提示していただけますか?」

この、真摯な問いに対して、自信と、誠実さ、そして、豊富な経験に裏打ちされた、明確な「航海計画書」を、提示できる船長。それこそが、皆様が、本当に、信頼し、未来を託すことのできる、唯一のパートナーです。

私たち、増改築ドットコムは、その問いに、いつでも、胸を張って、お応えする準備ができています。

なぜなら、私たちは、この、日本で、最も厳しく、そして、最も、変化の激しい、リフォームの海で、1世紀以上にわたり、500隻以上の船を、無事に、そして、最高の形で、港へと、導き続けてきた、経験豊富な「船長」だからです。

皆様の、素晴らしい航海が、最高の形で、実現することを、心より、願っております。

> 耐震補強リフォーム完全ガイド次の記事はこちら:

➡️ 記事『20. 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解』へ

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)