戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP >耐震補強リフォーム工事 完全ガイド>なぜ今、あなたの家に「耐震」という対話が必要なのか

更新日:2025/07/30

なぜ今、あなたの家に「耐震」という対話が必要なのか

【耐震ガイド1/32】「うちは新耐震だから大丈夫」が一番危ない理由|完全ガイド序章①

【導入】プロローグ:あなたの家の“沈黙”に、耳を澄ませていますか?

第1章:「大丈夫」という名の“見えないひび割れ”

第2章:あなたの家が発する、小さな“SOS”サイン

第3章:なぜ「対話」なのか?本当の耐震リフォームが始まる場所

第4章:「何もしない」という、最も高くつく選択家の「新しい物語」を始めよう

✔ここでの概要: この導入部は、私たちの耐震の壮大な物語の始まりです。あなたが心の奥底に抱える、しかし普段は意識していない「家への耐震不安」に、静かに、しかし深く問いかけます。500棟以上の木造住宅と向き合ってきた専門家としての揺るぎない視座と、家に寄り添う哲学を提示し、あなたを耐震リフォームという、家族の未来を考えるための深い「対話」の旅へと誘います。

はじめまして。ハイウィル株式会社四代目代表の稲葉高志です。このガイドの始まりとして、まず、あなたに一つだけ、問いかけをさせてください。

「今お住まいのその家は、明日来るかもしれない巨大地震から、本当に、あなたのご家族の命と未来を守り切れますか?」

…「我が家は大丈夫だと思う」「新耐震基準だから、心配ないはずだ」。

そう思われたかもしれません。その安心感は、日々の暮らしの礎として、とても大切なものです。

しかし、もし、その安心感が、確かな根拠に基づかない、漠然とした期待の上に成り立っているとしたら、私たちは専門家として、その危険性を真摯にお伝えしなければなりません。

私はこれまで、500棟を超える木造住宅を、その骨格が剥き出しになる「スケルトン」の状態まで解体し、再生させる現場に立ち会ってきました。

それは、家の歴史と、そこに住まってきた人々の想いが刻まれた、一枚一枚の内装や床板を丁寧に剥がしていく、非常に厳粛な作業です。そして、その美しい化粧の下から現れる“素顔”は、時として私たちに厳しい現実を突きつけます。

新築当時は輝いていたであろう柱が、壁の中で発生した見えない結露によって根本から腐り、指で押すだけで崩れてしまう。床下では、シロアリが土台を食い荒らし、家の重さを支えるべき木材が、もはやスカスカのスポンジのようになっている。

あるいは、リビングを広くするために安易に抜かれた柱のせいで、巨大な梁が何十年もの間、悲鳴を上げながら耐え続けている。これらは、決して特殊な例ではありません。むしろ、これこそが、日本の多くの木造住宅が抱える、隠された日常なのです。

私たちは、こうした家々の声なき“声”を、500回以上、聞き続けてきました。そして、その声はいつも同じことを私たちに問いかけます。「私は、本当に、この家族を守れるだろうか?」と。このガイドは、その声に答えるための、私たちの全記録です。耐震補強リフォーム工事の必要性は、この声なき声に耳を澄ませることから始まります。

「我が家は大丈夫」…その言葉の裏に隠された、戸建て住宅の耐震への不安

「我が家は大丈夫」。そう口にするとき、私たちの心の中には、どのような“根拠”があるのでしょうか。

それは、「1981年以降の新耐震基準で建てられているから」という知識かもしれません。

あるいは、「数年前にリフォームして、見た目はとてもきれいになったから」という実感かもしれません。

もしくは、「これまで大きな地震を何度も経験してきたけれど、この家はびくともしなかった」という、頼もしい経験則かもしれません。

しかし、500棟以上の家々の“沈黙”と向き合ってきた私から言わせれば、これらの“根拠”は、時として、真実から目を逸らすための、非常に脆い「幻想」である可能性があるのです。古い家の耐震性について考えるとき、私たちはまず、この幻想から自由にならなければなりません。

例えば、「新耐震基準だから安心」という言葉。確かに、1981年の法改正で、日本の木造住宅の耐震性は格段に向上しました。

しかし、その後の阪神・淡路大震災や熊本地震では、その「新耐震のはず」の家が、数多く倒壊・大破したという事実を、私たちは決して忘れてはなりません。

なぜか。その理由は、このガイドの中で詳しくお話ししますが、当時の基準には、まだ多くの“落とし穴”が存在したからです。

また、「見た目の美しさ」は、構造の強さを何一つ保証してはくれません。

むしろ、リフォーム済の中古住宅を購入される際には、特に注意が必要です。美しい壁紙の下に、腐食した柱や、不適切な金物の施工といった、重大な欠陥が隠蔽されているケースを、私たちは何度も目の当たりにしてきました。

そして、「今まで大丈夫だった」という経験則こそが、地震への備えを考える上で、最も危険な罠です。

あなたがこれまで経験した地震と、明日あなたの戸建て住宅を襲う地震は、その揺れの質も、長さも、そして回数も、全く異なるかもしれないのです。

過去の幸運が、未来の安全を保証してくれることは、決してありません。

あなたの心の奥底にある、小さな家への耐震不安。それこそが、あなたの家が発している、最も誠実な“SOS”サインなのかもしれません。

住宅Aの北東側の出隅付近。出隅には平板の柱頭柱脚金物、そこから455mm離れた場所には25kN(キロニュートン)のホールダウン金物が取り付けられていたが、柱が土台から引き抜かれていた(写真:日経ホームビルダー)

耐震とは恐怖を煽ることではない。未来への希望を語るための「対話」というきっかけ

このようにお話しすると、「専門家は、恐怖を煽って高額な工事をさせようとしているのではないか」

と、警戒される方がいらっしゃるかもしれません。

そのお気持ちも、よく分かります。しかし、私たちがこれから始めようとしているのは、決して恐怖を語るためのものではありません。むしろ、その逆です。私たちは、あなたと、そしてあなたの家と、未来への希望を語るための「対話」を始めたいのです。

耐震補強リフォーム工事とは、ただ闇雲に壁を強くしたり、金物を取り付けたりする作業ではありません。それは、

-

家の“過去”と語り合うことです。あなたの家が、どの時代に、どのような思想で建てられたのか。その“カルテ”を深く読み解き、家に刻まれた歴史と記憶に、敬意を払うこと。

-

家の“現在”と向き合うことです。専門家による精密な診断という「聴診器」を当て、家の健康状態を正確に把握し、どこが弱り、どこに治療が必要なのかを、客観的な事実として受け止めること。

-

そして、家族の“未来”を思い描くことです。この家で、あと何年、誰と、どのように暮らしていきたいのか。お子様の独立、ご両親との同居、ご自身の老後。そのライフプランの変化を、家の未来の姿に重ね合わせること。

この三つの「対話」を通じて初めて、あなたの家にとって本当に必要な、オーダーメイドの耐震リフォームのきっかけが見えてきます。それは、恐怖から逃れるための消極的な選択ではなく、家族の幸せな未来を、自らの手で創造するための、極めてポジティブで、愛情に満ちた決断となるはずです。耐震補強リフォーム工事の必要性とは、この未来への希望から生まれてくるものなのです。

この耐震補強リフォームガイドが、あなたの家の“沈黙”を解き明かす、最初のきっかけとなることを願って

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。 このガイドは、全4部構成、28の物語からなる、長大な旅路です。しかし、そのすべてを読み終える頃、あなたは、ご自身の家の耐震性に関する、日本で最も深く、そして誠実な知識を手にしていることでしょう。

そして何よりも、地震に対する漠然とした**「不安」が、家族を守るための具体的な行動を起こせるという「確信」**へと変わっていることを、私たちは固くお約束します。

このガイドは、一度読んだら終わり、ではありません。あなたのリフォーム計画が進むすべての段階で、何度でも立ち返り、進むべき道を確認できる、生涯のパートナーとなるはずです。

さあ、準備はよろしいでしょうか。 あなたの家の、新しい物語を、ここから始めましょう。 まずは、あなたの家が生まれた時代の物語から。次の扉を開けて、旅を続けてみてください。

さらに詳しい解説はこちら: >>【第1部】我が家の“カルテ”を読み解く ~すべての治療は、正確な診断から~ へ進む

章の概要: 多くの人が「安心の根拠」としがちな要素(新耐震基準、見た目のきれいさ、これまで大丈夫だった経験)がいかに脆いものであるかを、専門家の視点から具体的に、しかし丁寧に解説します。あなたの「家 耐震 不安」の正体を言語化し、向き合うべき課題であることを認識させます。

1.1 その自信は、いつの時代の常識ですか? ~耐震基準という幻想~

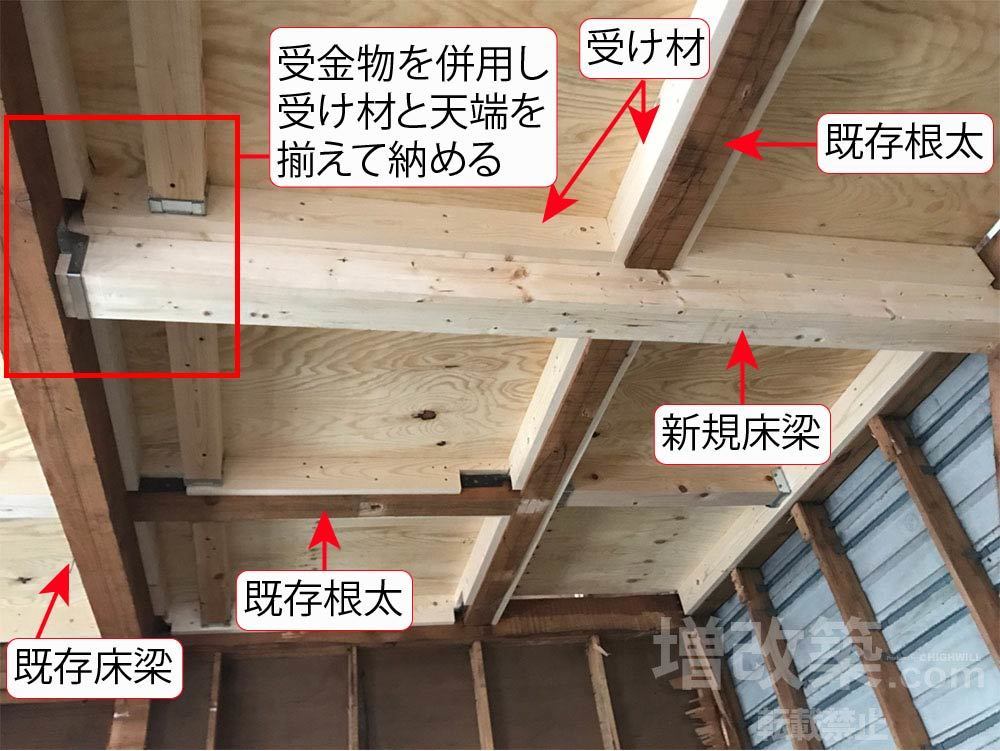

画像の説明を入力してください

✔ここでのポイント:

「新耐震基準だから安心」という言葉は、絶対的な安全を保証するものではありません。特に1981年から2000年までの間に建てられた「81-00住宅」には、現代の視点から見ると多くの弱点が潜んでいます。このセクションでは、その歴史的背景と具体的なリスクを理解し、ご自身の家の耐震性に対する正しい認識を持っていただきます。

「我が家は昭和56年以降に建てられた『新耐震基準』の家だから、地震がきても安心です」。

リフォームのご相談の場で、この言葉をお客様から伺うたびに、私は専門家として、身の引き締まる思いがいたします。その安心感は、ご家族との穏やかな暮らしを守る上で、何よりも大切なものです。

しかし、もしその自信が、絶対ではない「時代の常識」という、砂上の楼閣の上に成り立っているとしたら、どうでしょうか。

500棟以上の木造住宅の“素顔”と向き合ってきた私だからこそ、お伝えしなければならない真実があります。

それは、「新耐震基準」という言葉が、必ずしも今日の絶対的な安全を意味するものではない、という厳しい現実です。この幻想から目を覚ますことこそ、あなたの家が抱える耐震への不安と向き合う、最初の、そして最も重要な一歩なのです。

1.1.1 「新耐震基準だから安心」という言葉に潜む、専門家だけが知る“落とし穴”

日本の耐震基準は、1981年(昭和56年)の建築基準法大改正によって、それ以前の「旧耐震基準」から「新耐震基準」へと大きく進化しました。これは、震度6強から7程度の大規模地震に対しても、「倒壊・崩壊しないこと」を目標とする、画期的な改正でした。この改正以降に建てられた住宅の安全性が、それ以前のものと比べて格段に向上したことは、紛れもない事実です。

しかし、この「新耐震基準」という言葉には、実は約20年という長い幅があり、その間に建てられたすべての家が、等しく安全なわけではないのです。

特に、私たち専門家が注意深く見ているのが、1981年から2000年までの間に建てられた、通称「81-00(ハチイチゼロゼロ)住宅」です。

この時代の住宅は、確かに壁の量は旧耐震基準に比べて大幅に増えました。しかし、その後の阪神・淡路大震災(1995年)の甚大な被害の教訓から、2000年に基準法がさらに改正されるまでの「過渡期」の産物であり、現代の視点から見ると、いくつかの重大な“落とし穴”が存在します。

例えば、柱が土台や梁から引き抜かれるのを防ぐ「耐震金物」の設置が、まだ明確に義務化されていませんでした。

また、家全体のねじれを防ぐための「壁の配置バランス(偏心率)」に関する規定も、未整備な状態でした。つまり、古い家の耐震性を考えるとき、単に「新耐震」という言葉だけで一括りにするのではなく、その家が生まれた「正確な時代」とその時代の「常識」を知ることが、耐震補強リフォーム工事の必要性を判断する上で不可欠なのです。多くの方が抱える漠然とした家への耐震不安は、この時代の不確実性に起因していると言っても過言ではありません。

1.1.2 なぜ、阪神・淡路大震災や熊本地震では「新耐震のはず」の家が倒れたのか

「新耐震基準なのに、なぜ倒壊したのか」。この衝撃的な事実は、1995年の阪神・淡路大震災、そして2016年の熊本地震の際に、私たち建築の専門家に、そして社会全体に、厳しい問いを突きつけました。

その答えは、まさに前述した「81-00住宅」の弱点にあります。

阪神・淡路大震災では、強い揺れによって、柱が土台から引き抜かれる「ホゾ抜け」という現象で倒壊した「新耐震のはず」の家が数多く報告されました。壁の強さに、柱の結束力が追いついていなかったのです。この教訓から、2000年の法改正では、柱頭柱脚金物の設置が事実上義務化されることになりました。

さらに、熊本地震では、2000年基準以降に建てられた、現行基準を満たす家ですら、倒壊・大破する事例が報告され、業界に再び衝撃が走りました。その大きな原因の一つが、「繰り返す揺れ」です。建築基準法が想定しているのは、基本的に「一度の大きな本震」に耐えることです。しかし、熊本地震では、震度7という観測史上例のない揺れが、2度にわたって同じ地域を襲いました。一度目の揺れで倒壊は免れたものの、すでに内部でダメージを負っていた建物が、二度目の揺れで耐えきれずに崩壊してしまったのです。

これらの歴史的な教訓が、私たちに教えてくれること。それは、法律の基準とは、あくまでその時点での「最低限の約束事」であり、未来の未知なる災害に対して、絶対的な安全を保証するものではない、という厳然たる事実です。地震への備えとして、ご自身の戸建て住宅の安全性を考えるとき、この歴史から目を背けてはなりません。そして、この事実を知ることこそが、多くの方にとって、耐震リフォームのきっかけとなっているのです。

さらに詳しい解説はこちら: >>「熊本地震が業界に投げかけた課題 」へ進む

1.2 見た目の美しさは、構造の強さを保証しない

✔ここでのポイント:

美しくリフォームされた内装は、家の構造的な安全性を何一つ保証するものではありません。むしろ、リフォーム済中古住宅には、見えない部分の欠陥が隠蔽されているリスクも存在します。500棟以上のスケルトンリフォームの経験から、古い家の耐震性は、決して見た目では判断できないという絶対的な事実をお伝えします。

「数年前に数百万円かけて、水まわりも内装も、すべてきれいにリフォームしたばかりです。だから、うちは大丈夫ですよね?」

――リノベーション雑誌を愛読され、ご自宅の美観に気を配られているお客様から、このようなお言葉をいただくことは少なくありません。そのお気持ちは、痛いほどよく分かります。しかし、私は専門家として、心を鬼にして申し上げなければなりません。「家の見た目の美しさと、構造躯体の強度は、全くの別問題です」と。

1.2.1 500棟のスケルトンリフォームが見てきた現実:美しい壁紙の下に隠された腐食とシロアリ被害

私たちが手掛ける「スケルトンリフォーム」とは、家の内装や床、天井をすべて解体し、柱・梁・土台といった構造躯体だけの「骨格」の状態に戻す工事です。

それは、家の本当の姿、いわば“素顔”と向き合う、厳粛な瞬間です。そして、500回以上、その瞬間に立ち会ってきた私たちが、繰り返し目の当たりにしてきた光景があります。

それは、張り替えたばかりの美しい壁紙の下で、柱が長年の結露によって真っ黒に腐り、もはや構造体としての役割を果たしていないという現実。新しく張り替えられたフローリングの下で、シロアリが土台を食い荒らし、スカスカのスポンジ状にしてしまっているという現実。そして、デザイン性の高いシステムキッチンの裏側で、過去の不適切なリフォームで抜かれた柱の代わりに、頼りない梁が一本、悲鳴を上げながら家を支えているという現実です。

これらの「見えない病巣」は、表面的なリフォームでは決して発見されることはありません。むしろ、美しい化粧によって、その深刻な症状が巧妙に隠蔽されてしまうことすらあるのです。耐震補強リフォーム工事の必要性は、こうした見えない部分にこそ、その本質があります。

1.2.2 なぜ、リフォーム済中古住宅にこそ注意が必要なのか

これから中古住宅を購入してリノベーションをお考えの方は、特に注意が必要です。不動産市場で「リフォーム済」「リノベーション済」として販売されている物件の多くは、残念ながら、壁紙の張り替えや設備の交換といった、表面的な改修に留まっているケースがほとんどです。

買主様の印象を良くするために、見た目をきれいにすることは、ビジネスとして当然のことかもしれません。しかし、その裏側で、本来最も手を入れるべき構造躯体の問題が、意図的か否かにかかわらず、放置、あるいは隠蔽されてしまっている可能性は、決してゼロではありません。

私たちは、リフォーム済物件を購入されたお客様から、「住み始めてから、床の傾きや建具の不調に気づいた」というご相談を受けることが少なくありません。そして、実際に調査をしてみると、深刻な構造的な欠陥が見つかるのです。

だからこそ、私たちは訴えたいのです。古い家の耐震性は、決して不動産広告の美しい写真や、真新しい内装だけで判断してはなりません。本当の価値とリスクは、その見えない壁の中にこそ隠されています。その真実と向き合う覚悟と、それを見抜く専門家の眼を持つこと。それが、後悔しない家選びの、絶対条件なのです。この事実を知ることが、あなたの耐震リフォームのきっかけとなることを、切に願います。

さらに詳しい解説はこちら: >>「買ってはいけない中古住宅 」へ進む

1.3 「今まで大丈夫だった」という経験則が、最も危険な理由

✔ここでのポイント:

過去に大きな地震を経験し、無事だったという経験則は、未来の安全を保証するものではありません。地震の性質は常に変化しており、過去の幸運が未来にも続くとは限りません。地震への備えとして、戸建て住宅に求められるのは、経験則ではなく、客観的なデータに基づいた備えです。

「この家は、あの東日本大震災の時も、びくともしなかった。だから、地震には強いはずだ」。長年住み慣れた我が家と共に、大きな災害を乗り越えてこられたお客様が、そうお話しされる時、その言葉には、家への深い信頼と愛情が込められています。そのお気持ちを、私たちは心から尊重します。しかし、その一方で、専門家として、その経験則に潜む、大きな危険性についてもお伝えしなければなりません。それは、「今まで大丈夫だった」という経験が、未来の安全を何一つ保証するものではない、という厳然たる事実です。

1.3.1 地震の性質は、常に変化し、私たちの想像を超えてくる

なぜ、過去の経験則が当てにならないのでしょうか。それは、地震の「揺れ」というものが、一つとして同じではないからです。地震の揺れは、その発生源(震源)からの距離、深さ、そして地盤の種類など、様々な要因によって、その性質を大きく変えます。

例えば、ゆっくりと大きく揺さぶるような「長周期地震動」もあれば、瞬間的に突き上げるような激しい衝撃をもたらす「直下型地震」もあります。東日本大震災の時に経験された揺れと、もし首都直下地震が発生した場合にあなたの家を襲う揺れは、全くの別物である可能性が高いのです。あるタイプの揺れには強くても、別のタイプの揺れには、致命的な弱点を抱えている。それが、古い木造住宅の現実です。

さらに、熊本地震が私たちに示したように、現代の地震は、私たちの想像を超える「繰り返し」という牙を剥きます。一度目の揺れに耐え抜いたとしても、その時点で、家の体力(耐震性)は確実に消耗しています。そこに、二度目、三度目の大きな揺れが襲いかかった時、果たして家は持ちこたえることができるでしょうか。

「今まで大丈夫だった」というのは、極論すれば、“たまたま、その家が苦手とするタイプの、致命的な揺れが来なかった”という幸運に過ぎないのかもしれないのです。

地震への備えとして、私たち戸建て住宅の所有者に求められるのは、こうした幸運に期待することではなく、あらゆるタイプの、そして繰り返す揺れに対しても、家族を守り抜けるだけの、客観的で揺るぎない強さを、家に与えることではないでしょうか。

1.3.2 “運が良かっただけ”の過去と、これから向き合うべき未来のリスク

私たちがお伝えしたいのは、決していたずらに家への耐震不安を煽ることではありません。むしろ、その逆です。過去の幸運に安住し、未来への備えを怠ることこそが、最も大きな不安の種を生み出すのです。

耐震補強リフォーム工事の必要性とは、この“運”という不確かな要素を、私たちの暮らしから、可能な限り排除していくための、極めて合理的で、知的な営みです。

「我が家は、500棟以上の実績を持つ専門家が、客観的なデータに基づいて、評点1.5以上の強度があると証明してくれた」。 「壁のバランスも、柱の結束力も、すべて計算し尽くされている」。

この確固たる事実に基づいた自信こそが、日々の暮らしに、何物にも代えがたい「心の平穏」をもたらしてくれます。地震のニュースが流れるたびに、胸をよぎる漠然とした不安。その小さなストレスから解放された暮らしを、想像してみてください。

過去の経験は、大切な思い出として胸にしまいましょう。そして今、私たちが向き合うべきは、これから先の未来です。このガイドが、あなたの耐震リフォームのきっかけとなり、過去の幸運を、未来への確信へと変えるための一助となることを、心から願っています。

章の概要:

第1章では、ご自宅の耐震性に関する常識の“見えないひび割れ”についてお話ししました。この第2章では、視点を変え、あなたの家自身が、その身をもって発している物理的な「小さな“SOS”サイン」に耳を澄ませていきます。日々、当たり前のように目にしている建具の不調や、気にも留めていなかった壁のひび割れ。それらが、実は家の耐震性が静かに低下していることを示す、重要な兆候かもしれません。「家も、生きている」。その視点を提供し、耐震リフォームのきっかけを、あなたご自身の日常の中に見出していただくことが、この章の目的です。

2.1 開け閉めしにくいドア、床のきしみ…それは家の“歪み”のサイン

✔ここでのポイント:

毎日の生活の中で感じる「ドアが閉まりにくい」「床が軋む」といった些細な不具合。それらを単なる経年劣化と片付けてはいけません。それは、家全体の構造バランスが崩れ、「歪み」が生じていることを示す、極めて重要なサインです。このセクションでは、その歪みの原因と、それがなぜ古い家の耐震性を著しく低下させるのか、そのメカニズムを解き明かします。

「最近、なんだかリビングのドアの建付けが悪くて、スムーズに閉まらないのよね」

「この廊下を歩くと、いつも同じ場所がギシッと軋むのが気になるわ」。

こうした、日々の暮らしの中で感じる小さな違和感。

多くの方は、「家も古くなってきたから仕方ないわね」と、半ば諦めにも似た気持ちで受け流していらっしゃるのではないでしょうか。しかし、500棟以上の木造住宅の骨格と向き合い、その声なき声に耳を澄ませてきた私から言わせれば、それは決して見過ごしてはならない、あなたの家が発している、極めて重要な“SOS”サインなのです。そのきしみや不具合は、家全体が、目には見えないレベルで「歪み」始めていることを、私たちに知らせているのかもしれません。この歪みこそが、あなたの家が抱える耐震への不安の、具体的な表れなのです。

2.1.1 なぜ、家の歪みは起こるのか?長年の荷重と構造バランスの悪化

木造住宅は、地震の時だけでなく、その誕生の瞬間から、常に地球の重力と戦い続けています。屋根の重さ、壁の重さ、家具の重さ、そして、そこに住まう私たち家族の重さ。そのすべてを、柱や梁、基礎といった構造躯体が、24時間365日、休むことなく支え続けているのです。新築当初は、その荷重をバランス良く受け止められるように設計されています。しかし、長い年月の間には、様々な要因で、その絶妙なバランスが少しずつ崩れていきます。

その最大の原因の一つが、第1部でも触れた、構造バランスの悪さ(偏心率の高さ)です。特に、1981年から2000年にかけて建てられた「81-00住宅」に多く見られる、南側に大きな窓が集中し、北側に壁が偏っているような間取りでは、家の重さの中心(重心)と、強さの中心(剛心)が大きくずれています。このずれが、長年にわたって、建物にねじれるような力を加え続け、家全体をゆっくりと、しかし確実に歪ませていくのです。

また、過去に行われた不適切なリフォームが原因であることも少なくありません。例えば、リビングを広くするために、構造的な検討が不十分なまま、安易に柱を一本抜いてしまった。その瞬間は問題ないように見えても、本来その柱が支えるはずだった数トンもの荷重が、周囲の柱や梁に過大な負担としてのしかかり、数十年という時間をかけて、家全体を歪ませていきます。古い家の耐震性とは、このように、目には見えない日々のストレスの蓄積によって、静かに、しかし確実に蝕まれていくものなのです。地震への備えとして、この戸建て住宅の歪みを考えることは、耐震補強リフォーム工事の必要性を認識する上で、非常に重要な視点となります。

2.1.2 建具の不調が、家全体の耐震性の低下とどう繋がっているのか

では、なぜ家の歪みが、ドアや窓の開け閉めに影響を与えるのでしょうか。その理由は、ドアや窓が、柱や梁といった構造躯体によって作られた「四角い枠」の中に、ミリ単位の精度で取り付けられているからです。

家全体が歪むということは、この「四角い枠」が、平行四辺形のように、わずかに菱形に変形してしまうことを意味します。ほんの数ミリの変形であっても、四角形であるドアや窓にとっては、それは致命的です。枠と建具がこすれ合い、スムーズな開閉ができなくなるのです。床のきしみも同様です。床を支える床組が歪むことで、床材同士がこすれ合い、不快な音を発生させます。

つまり、建具の不調や床のきしみは、単なる部品の劣化ではなく、その背景にある家全体の構造的な歪みを私たちに知らせる、貴重なサインなのです。そして、家が歪んでいるということは、地震の力が設計通りに地面へスムーズに伝わらないことを意味します。特定の柱や壁に無理な力が集中し、本来の耐震性能を全く発揮できずに、比較的小さな揺れでも損傷・倒壊に至る危険性が高まります。

あなたの家の、あの開けにくいドアは、ただの不便な建具ではありません。それは、来るべき大地震に対して、「私の体は、もう万全ではありません」と、あなたに必死に訴えかけている、家の悲鳴なのかもしれないのです。この小さな声に気づくこと。それが、あなたの耐震リフォームのきっかけとなるかもしれません。

2.2 壁や基礎の小さなひび割れ。見過ごしてはいけない構造劣化の兆候

✔ここでのポイント:

家に現れる「ひび割れ」。そのすべてが危険なわけではありませんが、中には構造的な問題を知らせる、極めて危険なサインも存在します。ここでは、単なる経年劣化によるものと、構造劣化を示す危険なひび割れの見分け方を、プロの視点から具体的に解説します。

「家の外壁に、細いひび割れを見つけてしまった」「基礎のコンクリートに亀裂が入っているけれど、これは大丈夫だろうか」。

家のあちこちに現れる「ひび割れ(クラック)」は、家が抱える耐震への不安を、最も直接的に可視化するサインの一つです。

リノベーション雑誌に出てくるような美しい住まいも、その壁一枚を剥がせば、こうした劣化の兆候が隠れていることは珍しくありません。しかし、すべてのひび割れが、即座に危険に結びつくわけではありません。大切なのは、そのひび割れが、単なる表面的な化粧の劣化なのか、それとも家の骨格そのものの悲鳴なのかを、正しく見極めることです。ここでは、500棟以上の現場で、あらゆるタイプのひび割れと向き合ってきた経験から、あなたが見過ごしてはならない、構造劣化の兆候についてお話しします。

2.2.1 単なる経年劣化と、構造的な問題を知らせる危険なひび割れの見分け方

まず、ご安心いただきたいのは、外壁の表面に現れる、髪の毛のように細い「ヘアークラック」と呼ばれるひび割れです。これは、主に塗装の経年劣化によって発生するもので、多くの場合、構造的な強度には直接影響しません。しかし、この小さなひび割れから雨水が侵入し、内部の劣化を進行させる可能性もあるため、定期的な塗装メンテナンスのサインとして捉えるのが良いでしょう。

一方で、私たちが特に注意深く見るのは、構造的な問題を示唆する、危険なひび割れです。その見分け方には、いくつかのポイントがあります。

-

ひび割れの幅: 一般的に、幅が0.3mm以上のひび割れは、単なる表面的なものではなく、構造の動きに起因する可能性があり、注意が必要です。クレジットカードの厚み(約0.7mm)が一つの目安になります。もし、カードが差し込めるほどの幅があれば、専門家による診断を強くお勧めします。

-

ひび割れの方向: 壁に現れるひび割れの中で、特に危険なのが「斜め方向」のものです。これは、地震時や建物の不同沈下などによって、構造に大きなせん断力(ずれるような力)がかかった証拠である可能性が高いからです。特に、窓やドアの角から、斜め45度方向に伸びるひび割れは、その部分に力が集中していることを示す、典型的な危険信号です。

-

ひび割れの場所: ひび割れがどこに発生しているかも、重要な判断材料です。外壁であれば、構造的に重要な意味を持つ「建物の角(出隅・入隅)」や、異なる壁材が接合する部分。そして、何よりも重要なのが「基礎」です。

古い家の耐震性を診断する際、私たちはまず基礎の状態を徹底的に確認します。基礎のひび割れは、家全体の安全性を揺るがす、極めて深刻な問題に直結している可能性があるからです。

2.2.2 特に注意すべきひび割れの位置と形状とは

それでは、具体的に、どのようなひび割れが危険なサインなのでしょうか。

-

基礎の「横方向」のひび割れ: 基礎の立ち上がり部分に、地面と平行に走る横方向のひび割れがある場合、それは基礎内部の鉄筋が錆びて膨張している(爆裂)可能性があります。これは、基礎の強度が著しく低下しているサインです。

-

基礎の「縦方向」で、幅の広いひび割れ: 縦方向のひび割れでも、その幅が広く、上下に貫通しているような場合は、地盤の不同沈下によって基礎が折れている可能性があります。この場合、家全体が傾いている危険性も考えられます。

-

壁の「貫通クラック」: 外壁のひび割れが、室内側の壁の同じような場所にも現れている場合、それは表面的なものではなく、壁の構造体そのものが破壊されていることを示唆しています。

これらの危険なひび割れは、地震への備えとして、戸建て住宅の所有者が知っておくべき、重要な知識です。もし、あなたのご自宅に、これらの特徴に当てはまるひび割れを見つけたら、それは耐震補強リフォーム工事の必要性を家自身が訴えている、明確なサインです。決して放置することなく、私たちのような専門家にご相談ください。その小さなひび割れが、大きな後悔に繋がる前に、適切な診断と処置を施すことが、何よりも大切なのです。

2.3 雨漏り、そして結露。家の体力を静かに奪う「水」という最大の敵

✔ここでのポイント:

木造住宅の最大の敵、それは「水」です。雨漏りはもちろんのこと、断熱性能の低い家で日常的に発生する「結露」が、見えない壁の中で木材を腐らせ、シロアリを呼び寄せ、家の耐震性を静かに、しかし確実に蝕んでいきます。このセクションでは、そのメカニズムと、家のSOSサインに気づくための具体的なセルフチェックリストを提供します。

家の歪みや、壁のひび割れといった、目に見える“SOS”サインについてお話ししてきました。しかし、木造住宅の耐震性を脅かす、もう一つの、より静かで、より深刻な敵が存在します。それは、「水」です。屋根や壁の隙間から侵入する「雨漏り」はもちろんのこと、多くの方が見過ごしがちなのが、冬場、窓ガラスや壁の表面にびっしりと付着する、あの不快な「結露」です。これらの「水」は、家の体力を内側から静かに奪い、頑強であるはずの木材を、脆く、無力なものへと変えてしまう、最大の敵なのです。この古い家の耐震性を考える上で、「水」との戦いは避けて通れないテーマであり、耐震補強リフォーム工事の必要性を痛感させる、重要な要因です。

2.3.1 見えない壁の中で、水分が木材を腐らせ、シロアリを呼び寄せるメカニズム

木は、本来、非常に耐久性の高い建築材料です。法隆寺が1300年以上もの間、その姿を保ち続けていることが、何よりの証拠です。しかし、そんな木材にも、たった一つ、致命的な弱点があります。それが、常に湿った状態に置かれることです。

木材の含水率が20%を超えると、「木材腐朽菌」と呼ばれる菌が活発に活動を始めます。この菌は、木材の主成分であるセルロースを分解し、木材の強度を著しく低下させてしまいます。壁の中で雨漏りや結露が発生し、木材が常に湿った状態に置かれると、この木材腐朽菌が繁殖し、柱や土台が、まるで黒いスポンジのように、ボロボロになってしまうのです。

さらに、湿った木材は、もう一つの恐ろしい敵を呼び寄せます。それが、シロアリです。シロアリは、湿った木材を好んで食べ、家の土台や柱の内部を、トンネルのように食い荒らしていきます。被害が深刻になると、木材は見た目には形を保っていても、その内部は完全に空洞化し、指で押すだけで崩れてしまうほどに、その強度を失ってしまいます。

500棟以上の家をスケルトンにしてきた私たちの現場では、この「水」による被害がいかに深刻であるかを、嫌というほど目の当たりにしてきました。浴室まわりの土台が、長年の湿気で跡形もなく腐り落ちている。窓の下の柱が、結露水によって黒く変色し、強度を失っている。こうした状態では、もはや「耐震性」を語ることすらできません。地震が来る以前に、家は自らの重みを支えることすら、困難な状態に陥っているのです。

2.3.2 なぜ、断熱性能の低い古い家の耐震性が、時間と共に低下していくのか

ここで、極めて重要な事実をお伝えします。それは、「家の断熱性能の低さが、結果として、耐震性の低下を加速させる」という、負のスパイラルです。

断熱材が入っていなかったり、不十分であったりする古い家では、冬場、外気によって壁や窓がキンキンに冷やされます。その冷たい面に、室内の暖かく湿った空気が触れると、空気中の水蒸気が水滴に変わる「結露」が発生します。この結露水が、壁の内部や床下に侵入し、先述した木材腐朽菌やシロアリの温床となるのです。

つまり、断熱性能が低い家は、単に「夏暑く、冬寒い」という快適性の問題だけでなく、常に「結露」というリスクに晒され、家の構造的な体力(耐震性)が、時間と共に、見えない場所で、確実に削り取られていっているのです。

これこそが、耐震リフォームと断熱リフォームを、同時に行うべき最大の理由です。断熱性能を高め、結露の発生しない住環境を創り出すこと。それが、補強した耐震性能を、この先何十年も健全に維持していくための、最も確実な方法なのです。地震への備えとして、戸建て住宅の安全性を長期的に考えるならば、この視点は絶対に欠かせません。

2.3.3 あなたの家の“SOSサイン”に気づくための、セルフチェックリスト

ここまで、家が発する様々な“SOS”サインについてお話ししてきました。最後に、ご自身の家で、これらのサインが現れていないかを確認するための、簡単なセルフチェックリストをご用意しました。

もし、一つでも当てはまる項目があれば、それはあなたの家が、あなたに何かを伝えようとしているサインかもしれません。それが、あなたの耐震リフォームのきっかけとなることを願っています。

【我が家の耐震性“SOS”セルフチェックリスト】

-

□ ドアや窓の開け閉めが、以前よりスムーズでなくなった箇所がある。

-

□ 歩くと、床の特定の部分が軋んだり、沈んだりする感じがする。

-

□ 壁や天井のクロスに、原因のわからないシミや、剥がれがある。

-

□ 外壁や基礎に、クレジットカードの厚み(0.7mm)以上の幅のひび割れがある。

-

□ 窓やドアの角から、斜め方向に伸びるひび割れがある。

-

□ 冬場、窓ガラスやアルミサッシに、びっしょりと結露が発生する。

-

□ 押入れの中や、家具の裏側の壁が、なんとなく湿っぽい、あるいはカビ臭い。

-

□ 大雨が降った後、天井や壁に雨染みができたことがある。

いかがでしたでしょうか。

このチェックリストは、あくまで簡易的なものです。しかし、これらのサインは、あなたの家が抱える耐震への不安を、具体的な形で見せてくれています。

もし、複数の項目にチェックが付いたとしても、過度に心配する必要はありません。それは、手遅れになる前に、家の問題に気づくことができた、幸運なサインなのですから。大切なのは、このサインを見過ごさず、私たちのような専門家と共に、その原因を正確に突き止め、適切な治療を施してあげることです。

章の概要:

この第3章は、本稿の核心です。私たちは、耐震補強リフォーム工事を、単なる技術的な「工事」としてではなく、あなたの家の「過去・現在・未来」と真摯に向き合う、深く、そして創造的な「対話」として再定義します。なぜ、この「対話」というプロセスが、真に価値あるリフォームを実現するために不可欠なのか。その具体的な意味と方法を解説することで、耐震補強リフォーム工事の必要性を、技術論だけでなく、あなたご自身の家族の物語という、より高次のレベルで深くご理解いただきます。

3.1 対話①:家の“過去”と語り合う ~築年数というカルテを読み解く~

✔ここでのポイント:

すべての耐震計画は、あなたの家がどのような歴史を歩んできたのか、その“過去”を正しく知ることから始まります。ここでは、家の「築年数」という客観的な事実を手がかりに、その時代背景や設計思想、そして設計図面だけでは決して分からない、隠された“真実”を読み解いていくプロセス、すなわち家との最初の「対話」の重要性について解説します。

「あなたの家は、いつ、どのような想いで建てられましたか?」――

本当の意味での耐震補強リフォーム工事は、この問いから始まります。家は、単なる雨風をしのぐための箱ではありません。それは、建てられた時代の技術と常識、そして、そこに最初に住まうことになったご家族の夢や希望が込められた、一つの歴史的な創造物です。その歴史を無視して、現代の物差しだけで一方的に補強を施すことは、患者の過去の病歴を無視して手術を行うようなものです。500棟以上の木造住宅を再生させてきた私たちは、まず、その家が持つ「過去」という名の“カルテ”を、最大限の敬意をもって読み解くことから始めます。この古い家の耐震性を考える上で、この「過去との対話」こそが、すべての治療方針を決定づける、最も重要な第一歩なのです。

3.1.1 あなたの家が建てられた時代の「声」を聞くことの重要性

第1部で、私たちは日本の耐震基準が、大きな地震の教訓と共に進化してきた歴史についてお話ししました。「旧耐震」「81-00住宅」「2000年基準」。それぞれの時代には、その時代なりの「最高の家づくり」がありました。しかし、その“常識”は、現代の私たちの視点から見れば、多くの弱点を内包しています。

あなたの家との最初の「対話」とは、まず、ご自宅の登記簿謄本や確認済証などで、その家が正確にいつ建てられたのかを確認し、その時代がどのようなものであったかを知ることから始まります。

例えば、あなたのお住まいが1970年代に建てられた「旧耐震基準」の家であれば、その家は、高度経済成長期の熱気の中、マイホームを持つという多くの人々の夢を乗せて誕生したのかもしれません。しかし同時に、その骨格は、まだ耐震金物という概念が一般的ではなく、壁の量やバランスよりも、部屋の広さや使いやすさが優先されていた時代の思想を、色濃く反映しています。

あるいは、1990年代に建てられた「81-00住宅」であれば、新耐震基準の導入によって、壁の量は増え、一見すると頑強に見えるかもしれません。しかしその内側では、まだ壁の配置バランス(偏心率)という考え方が浸透しておらず、南側に大きな窓を設ける開放的な間取りが流行した結果、構造的な歪みを抱えやすいという、過渡期ならではの課題を背負っています。

このように、家の築年数を知ることは、単なる数字の確認ではありません。それは、あなたの家が生まれ持った「体質」や「個性」、そしてどのような「持病」を抱えている可能性が高いのか、その声なき声に耳を澄ませる行為なのです。この対話を通じて、漠然としていた家への耐震不安は、「我が家は、結束力が弱い時代に生まれているから、金物補強が重要かもしれない」といった、具体的な仮説へと変わっていきます。これこそが、耐震リフォームのきっかけとなる、最も本質的な気づきなのです。

3.1.2 設計図面に記された情報と、そこに記されていない“真実”

家の“過去”と語り合う上で、もう一つ重要な手がかりとなるのが、「設計図面」です。もし、ご自宅を建てられた際の図面(確認申請図書など)が残っていれば、それは家の構造を知るための、非常に貴重な情報源となります。そこには、どのような間取りで、どこに柱があり、どこに壁が配置されているかといった、家の骨格に関する基本的な情報が記されています。

しかし、500棟以上の古い家と向き合ってきた私たちの経験から言えるのは、「図面に描かれていることが、必ずしも真実とは限らない」ということです。、むしろ図面通りでないケースの方が多いのが実情です。特に、昔の木造住宅の現場では、建築の途中で、設計図から変更が加えられることは日常茶飯事でした。「ここに窓があった方が明るいだろう」「この柱はない方がすっきりする」。そんな現場の判断が、良かれと思って行われた結果、図面とは似て非なる家が完成しているケースは、決して珍しくないのです。

さらに言えば、図面には、家の耐震性を左右する、決定的に重要な情報が、そもそも描かれていないことがほとんどです。例えば、壁の中に入っているはずの「筋交い」が、どちらの向きで入っているのか。逆ついていることもあります。あるいは、図面上は耐力壁となっていても、その施工が不十分で、実際にはほとんど強度を発揮できていない、金物が正しく設置されていない、といったケース。これらは、図面をどれだけ眺めても、決して知ることのできない「そこに記されていない真実」です。

だからこそ、私たちは、図面という“過去”の記録に敬意を払いつつも、それを鵜呑みにすることは決してありません。図面を手がかりとしながらも、最終的には、次のステップである「“現在”との対話」、すなわち専門家による精密な診断によって、家の本当の姿を明らかにしていくのです。地震への備えとして戸建て住宅の安全性を考えるとき、この過去の記録と現在の現実を照らし合わせる複眼的な視点が、耐震補強リフォーム工事の必要性を正確に判断する上で、不可欠となります。

3.2 対話②:家の“現在”と向き合う ~診断という精密な聴診~

✔ここでのポイント:

専門家による「耐震診断」は、家の健康状態を客観的なデータで明らかにする「人間ドック」です。しかし、本当の診断とは、その科学的なデータと、そこに長年住まわれてきたあなただけが知る、日々の「実感」とを重ね合わせることで初めて完成します。このセクションでは、その「対話」のプロセスを解説します。

家の“過去”との対話を終えた私たちが、次に行うのは、家の“現在”との、より深く、そして精密な対話です。それは、専門家が持つ知識と技術という「聴診器」を、あなたの家の隅々にまで当て、その健康状態を客観的なデータとして明らかにしていくプロセス、すなわち「耐震診断」です。しかし、本当の意味での診断とは、私たち専門家が一方的に行うものではありません。それは、診断によって得られた科学的なデータと、そこに何十年と住まわれ、その家の癖や個性を誰よりもよく知る、あなた自身の「実感」とを重ね合わせる、共同作業でなければならないのです。この対話を通じて、あなたの家が抱える耐震への不安は、具体的な治療計画へと繋がる、確かな「診断結果」へと変わっていきます。

3.2.1 専門家による耐震診断は、家の健康状態を教えてくれる「人間ドック」

第1部で詳しく解説したように、専門家による「精密耐震診断」は、あなたの家にとっての「人間ドック」です。私たちは、まず現存する図面を元に、現地で柱の位置や壁の長さを一つひとつ実測し、図面との整合性を確認します。そして、普段は決して見ることのない、床下や天井裏へと潜り込み、家の骨格の状態を、文字通り五感を使って確かめていきます。

床下では、基礎に危険なひび割れはないか、鉄筋は入っているか、土台は湿気やシロアリによって傷んでいないか。天井裏では、梁の太さや組み方は適切か、雨漏りの痕跡はないか、柱と梁の接合部は緩んでいないか。これらの膨大な情報を、一つひとつ丁寧に収集し、専門のソフトウェアに入力することで、あなたの家の耐震性が、客観的な「数値」として算出されます。それが、「上部構造評点(Iw値)」であり、「偏心率」なのです。

この数値は、あなたの家の“現在”の健康状態を、極めて雄弁に物語ってくれます。評点が1.0を下回っていれば、国の定める最低基準すら満たしていない、深刻な“体力不足”の状態であること。偏心率が高ければ、体のバランスが悪く、転倒しやすい“体幹の弱い”状態であること。これらのデータは、耐震補強リフォーム工事の必要性を、誰の目にも明らかな形で示してくれます。古い家の耐震性を客観的に把握するためには、この専門家による診断が、絶対に不可欠です。

3.2.2 診断結果という客観的なデータと、そこに住まうあなたの「実感」を重ね合わせる

しかし、私たちの「対話」は、この診断結果をお客様に一方的にお伝えして終わり、ではありません。むしろ、ここからが本当の対話の始まりです。私たちは、この客観的なデータを、お客様が日々の暮らしの中で感じてこられた「実感」と、丁寧に重ね合わせていきます。

例えば、診断結果で「1階の南側の壁量が、著しく不足している」というデータが出たとします。その時、「そういえば、リビングの南側の大きな窓は、昔から少し開け閉めがしにくかった」「冬になると、あの窓際だけが、いつもひんやりと寒かった」。そんな、あなたが日常の中で感じてきた、あの小さな“SOS”サインと、診断データが見事に一致することが、よくあります。

あるいは、診断で「建物の重心と剛心に大きなずれ(偏心)がある」と判明したとします。その時、私たちは「そういえば、この家は、大きな地震が来ると、なんだかグルグルとねじれるように揺れる気がしていた」。そんな、言葉にはならなかった漠然とした不安の正体が、偏心という明確な原因によって裏付けられるのです。

この、「客観的なデータ」と「主観的な実感」が、パズルのピースのようにはまった瞬間。その時、お客様の家への耐震不安は、他人事ではない、ご自身の家の、紛れもない「現実」として、深く腑に落ちることになります。

そして、その現実をどう受け止め、どう乗り越えていくか。その具体的な治療計画を共に考えることこそが、耐震リフォームのきっかけとなる、最も創造的なプロセスなのです。地震への備えとして、この戸建て住宅の安全性を考えるとき、この専門家と住まい手の対話こそが、最高の処方箋を生み出すのです。

3.3 対話③:家族の“未来”を思い描く ~これから紡がれる物語のために~

✔ここでのポイント:

本当の耐震リフォームは、「未来」を語ることなくしては完成しません。この家で、あと何年、誰と、どのように暮らしていきたいか。そのライフプランこそが、最適な補強計画を決定づける、最後の、そして最も重要な羅針盤となります。耐震リフォームのきっかけは、家族の未来を考えることから始まります。

家の“過去”を知り、“現在”と向き合った私たちが、最後に、そして最も大切に行う「対話」。

それは、あなたと、そしてご家族と共に、家の“未来”を思い描くことです。なぜなら、耐震補強リフォーム工事とは、過去の弱点を克服するための行為であると同時に、これから先の何十年という、家族の新しい物語を紡いでいくための、舞台を創り上げる行為に他ならないからです。この家で、どのような未来を実現したいのか。その想いの強さと解像度が、リフォームの質そのものを決定づけるのです。

3.3.1 この家で、あと何年、誰と、どのように暮らしていきたいか

「この家には、あと20年くらい住めれば十分かな」

「子供たちが独立したら、夫婦二人で穏やかに暮らしたい」

「いずれは、息子夫婦と同居して、孫たちの声が響く家にしたい」。

お客様のライフプランは、十人十色です。そして、そのライフプランこそが、耐震補強のレベルや、間取りの変更、そして予算の配分を決定づける、最も重要な羅針盤となります。

例えば、「夫婦二人で、終の棲家として、絶対的な安心を手に入れたい」とお考えであれば、私たちは、耐震等級3(評点1.5以上)という最高レベルの強度を確保し、さらに繰り返す揺れに備える「制震ダンパー」の設置まで含めた、一切の妥協のない計画をご提案するでしょう。

一方で、「あと10年ほどで、実家に戻る予定がある。それまでの間、最低限の安全だけは確保しておきたい」というご要望であれば、コストを抑えながら、最も弱点の多い1階部分を中心に、評点1.0を確実にクリアするための、現実的で費用対効果の高い補強計画を立案します。

このように、耐震補強リフォーム工事の必要性は、すべてのお客様に一律に存在するわけではありません。あなたの家族が描く未来の物語に、どのような強さの「舞台」が必要なのか。それを共に見つけ出していくこと。それが、私たちの考える、オーダーメイドの耐震設計です。

3.3.2 ライフプランの変化が、耐震計画にどう影響するのか

50代というご年齢は、ご家族のライフステージが大きく変化する時期でもあります。その変化を、耐震計画に具体的に落とし込んでいくことも、極めて重要です。

-

子供の独立: これまで子供部屋として使っていた部屋が、ご夫婦の趣味の部屋や、客間へと変わるかもしれません。それに伴い、間仕切り壁を撤去して、広々とした一つの空間にしたい、というご要望も出てくるでしょう。しかし、その壁が、家の耐震性を支える重要な「耐力壁」であった場合、安易に撤去することはできません。壁を撤去する代わりに、どこに、どのような形で、同等以上の強度を持つ壁を新たに設置するのか。その再配置計画は、耐震計画の根幹に関わる重要なテーマです。

-

二世帯同居: 息子さん、あるいは娘さんご夫婦との同居を計画される場合、プライバシーを確保しつつ、円滑な生活動線を実現するための、大規模な間取り変更が必要となります。水まわりの増設や、玄関の分離なども検討されるかもしれません。こうした大きな変更は、家の重量バランスや、力の流れを根本から変えてしまいます。新しい家族構成に合わせた間取りと、家全体の耐震性の再構築を、同時に、かつ高いレベルで両立させるには、極めて高度な設計能力が求められます。

-

将来のバリアフリー化: 今はまだお元気でも、10年後、20年後を見据え、車椅子でも生活しやすいように、廊下の幅を広げたり、段差をなくしたり、といったバリアフリー化も、この機会に検討されるかもしれません。これもまた、壁の位置や床の構造に関わる、重要な耐震計画の一部となります。

このように、家族の未来の物語を具体的に思い描けば描くほど、耐震リフォームのきっかけは、より鮮明に、そして切実なものとして、あなたの目の前に現れてくるはずです。地震への備えとして戸建て住宅の安全を考えることは、ご家族の未来の幸せそのものを設計することなのです。

章の概要:

これまでの章で、ご自宅の耐震性に関する真実と、向き合うべき課題についてお話ししてきました。この最終章では、皆様が抱える最後の、そして最大の心理的障壁である「先延ばし」という選択肢に焦点を当てます。耐震補強リフォーム工事の費用を単なる「支出」としてではなく、「何もしなかった」場合に未来で支払うことになるであろう、計り知れない「損失」と比較することで、今、行動することの圧倒的な合理性と、その価値を明らかにします。

4.1 失われるもの①:かけがえのない「命」と「日常」という損失

✔ここでのポイント:

耐震補強リフォーム工事の必要性を、最も根源的な「命」と「日常」という観点から問い直します。建築基準法が定める「倒壊はしない」という最低限のレベルと、その後の生活を襲う過酷な現実とのギャップを明らかにすることで、「何もしない」という選択が、いかに取り返しのつかない損失に繋がりうるかを解説します。

「耐震リフォームを考えなければ、とは思っている。でも、今すぐではないかもしれない…」。

そのように、決断を先延ばしにしてしまうお気持ち、お察しいたします。日々の暮らしに追われる中で、まだ起こるかどうかも分からない未来の災害のために、大きな決断を下すのは、大変な勇気が必要です。しかし、500棟以上の家々の再生と、そこに住まうご家族の未来に寄り添ってきた専門家として、私は敢えて、厳しい現実をお伝えしなければなりません。「何もしない」という選択は、現状維持ではありません。それは、未来に起こりうる巨大な損失のリスクを、静かに、しかし確実に、日々積み上げている行為なのです。そして、その損失の中で、最も重大で、何物にも代えがたいもの。それが、ご家族の「命」と、当たり前のように続いていくと信じている「日常」です。

4.1.1 「倒壊は免れても、住めなくなる家」が意味するもの

2000年以降の現行基準で建てられた住宅は、確かに、阪神・淡路大震災級の地震が一度来ても、「倒壊はしない」ように設計されています。それは、法律が国民の命を守るために課した、最低限の約束事です。しかし、その約束事が、「地震の後も、今まで通り、その家で暮らし続けられる」ことを保証するものではないという事実を、私たちは熊本地震で目の当たりにしました。

倒壊は免れたものの、建物は大きく傾き、壁には無数の亀裂が走り、構造躯体は深刻なダメージを負う。行政の判定は「全壊」あるいは「大規模半壊」。もはや、人が住むには危険すぎる、と。結果として、何千万円ものローンを組んで手に入れた我が家を、自らの手で解体せざるを得なくなる。これが、「倒壊はしないが、住めなくなる家」の、残酷な現実です。

古い家の耐震性が不十分な場合は、言うまでもありません。倒壊という最悪の事態に至れば、そこにいる家族の命が失われる危険性が飛躍的に高まります。家が抱える耐震への不安とは、この最も根源的なリスクと隣り合わせであるという事実から、私たちは決して目を背けてはならないのです。地震への備えとして、戸建て住宅に求められるのは、単に「倒壊しない」という最低ラインではなく、「地震の後も、家族が安心して暮らし続けられる」という、より高いレベルの安全性です。

4.1.2 被災後の生活再建にかかる、精神的・経済的コストの現実

万が一、ご自宅が大きな被害を受け、「住めない家」になってしまった場合、その日から、ご家族の生活は一変します。避難所での不自由な暮らし、先の見えない不安。お子様やお孫様がいらっしゃれば、その心に刻まれる傷は、計り知れません。ようやく仮設住宅に入れたとしても、そこは仮の住まいに過ぎません。

そして、精神的な負担と同時に、想像を絶する経済的なコストが、ご家族にのしかかります。家の解体費用、家財の処分費用。そして、新しい住まいを確保するための費用です。公的な支援制度はありますが、それだけですべてを賄うことは到底できません。まだ住宅ローンが残っている上に、新たな二重のローンを組まざるを得ない、という過酷な状況に追い込まれる方も少なくないのです。

「何もしない」という選択は、一見すると、最もコストのかからない、賢明な判断のように思えるかもしれません。しかし、その裏側には、もしもの時に、これらすべてを失うリスクを、毎日抱え続けるという、目には見えない、しかし極めて高額な「保険料」を支払い続けているのと同じなのです。耐震補強リフォーム工事の必要性とは、この未来の計り知れない損失のリスクを、今の確かな投資によって、限りなくゼロに近づけるための、極めて合理的な経営判断でもあるのです。

4.2 失われるもの②:未来へと繋ぐべき「資産価値」という損失

✔ここでのポイント:

家は、家族の暮らしを守るシェルターであると同時に、大切な「資産」です。2025年の法改正を経て、耐震性能の低い住宅の資産価値は、今後ますます低下していくことが予想されます。ここでは、「何もしない」ことが、いかにしてあなたの大切な資産価値を静かに蝕んでいくか、その現実を解説します。

「この家は、私たち夫婦にとって終の棲家。売るつもりはないから、資産価値はあまり気にしていないわ」。

そうお考えになる方も、いらっしゃるかもしれません。しかし、家の「資産価値」とは、単に売買の価格だけの話ではありません。それは、お子様やお孫様へと、豊かさと安心を繋いでいくための、大切なバトンのようなものでもあるのです。そして、「何もしない」という選択は、そのバトンの価値を、あなたの気づかないうちに、静かに、しかし確実に、目減りさせてしまっているのです。特に、古い家の耐震性は、これからの時代の資産価値を測る上で、決定的に重要な指標となります。

4.2.1 2025年法改正以降、耐震性の低い住宅が市場でどう評価されるのか

2025年、建築基準法の改正により、これまで曖昧だったリフォームにおける安全基準が、厳格化されました。これは、日本の住宅市場全体が、「性能」という、ごまかしの効かない客観的な物差しで、家の価値を評価する時代へと、本格的に突入することを意味します。

これからの時代、中古住宅を売買する際には、専門家による建物状況調査(インスペクション)が、ますます当たり前になっていくでしょう。その時、耐震性能が現在の基準を満たしていない家は、その事実が「重要事項説明書」に明記され、買主に対して、明確な「欠陥」として告知されることになります。

あなたが、もし家を買う立場だったら、どうでしょうか。同じような価格、同じような立地の二つの家があり、片方は「現行の耐震基準を満たし、評点1.5以上の安全性が確保されています」と専門家のお墨付きがある。もう片方は、「旧耐震基準のままであり、耐震性能は不明です。補強には数百万円の追加費用が必要です」と告知されている。どちらを選ぶかは、火を見るより明らかです。

耐震補強リフォーム工事を行わないということは、あなたの家が、将来の不動産市場において、「選ばれない家」「大幅な値引きを要求される家」となるリスクを、甘んじて受け入れることを意味します。地震への備えは、もはや単なる防災対策ではなく、戸建て住宅の資産価値を守るための、必須の経営戦略なのです。

4.2.2 古い家の耐震性が、売却時や相続時に抱える、具体的な資産リスク

資産価値の問題は、売却時だけにとどまりません。例えば、お子様がこの家を相続された時のことを、想像してみてください。

もし、その家が耐震性の低いままであったなら、お子様は、大きな決断を迫られることになります。多額の費用をかけて耐震補強工事を行うか、あるいは、倒壊のリスクを抱えたまま住み続けるか、それとも、資産価値の低い家として、安値で手放すか。あなたは、愛するお子様に、そのような重い負担と、悩ましい選択を、本当に残したいでしょうか。

また、リフォームローンや住宅ローンの借り換えを検討する際にも、家の耐震性は、金融機関の担保評価に直接影響します。耐震性が低いと評価されれば、融資額が希望に届かなかったり、そもそも融資を断られたりするケースも少なくありません。

家が抱える耐震への不安を放置することは、未来のあらゆる可能性の芽を、自ら摘み取ってしまう行為に他ならないのです。今、適切な耐震補強リフォーム工事に投資することは、目先の安心を手に入れるだけでなく、未来の選択肢を豊かにし、家族の資産を、次の世代へと確かに繋いでいくための、最も賢明な耐震リフォームのきっかけとなるのです。

4.3 失われるもの③:心の「平穏」という、見えない財産

✔ここでのポイント:

最後の損失、それは、お金では決して買うことのできない、日々の「心の平穏」です。地震のニュースが流れるたびに胸をよぎる不安。その小さなストレスの積み重ねが、どれほど暮らしの質を損なっているか。耐震補強リフォーム工事がもたらす最大の価値は、この不安からの解放である、ということを伝えます。

ここまで、「命」と「資産」という、非常に現実的な損失についてお話ししてきました。しかし、私たちが「何もしない」ことによって失う、もう一つの、そしておそらく最も大切なものがあります。それは、お金では決して買うことのできない、日々の暮らしにおける「心の平穏」という、見えない、しかし、かけがえのない財産です。

4.3.1 地震のニュースを見るたびに、胸をよぎる家への耐震不安

夜、ベッドに入り、ようやく一日が終わったと安堵のため息をつく。その時、テレビから、遠いどこかの街を襲った地震のニュースが流れてくる。震度5強、震度6弱…。あなたは、そのニュースを、決して他人事として聞き流すことはできないはずです。

「もし、今、この瞬間に、同じ揺れがこの街を襲ったら、この家は、眠っている家族を守り切れるだろうか」。

その、一瞬、胸をよぎる冷たい不安。その小さな、しかし確かな棘が、あなたの心の平穏に、静かに突き刺さる。

家が抱える耐震への不安とは、このような、日常のふとした瞬間に、繰り返し現れる、不意打ちのようなものです。それは、暮らしの質を、じわじわと、しかし確実に蝕んでいきます。本当の意味で、心からリラックスできるはずの我が家が、心のどこかで、常に緊張を強いられる場所になってしまう。これほど、悲しいことはありません。

耐震補強リフォーム工事の必要性とは、こうした日々の小さなストレスの積み重ねから、あなたとご家族を解放するための、心の処方箋でもあるのです。

4.3.2 「我が家は絶対に大丈夫」という確信がもたらす、日々の暮らしの質の向上

一方で、適切な耐震補強リフォーム工事を終えた後の暮らしを、想像してみてください。 専門家による精密な診断と、500棟の実績に裏打ちされた、完璧な構造計算。そして、熟練の職人たちの手によって、寸分の狂いもなく施工された、強靭な基礎と、バランスの取れた耐力壁、そして骨格を固く結束する耐震金物。

その家に住まうあなたが得るのは、単なる物理的な安全性だけではありません。それは、「この家は、どんな巨大地震が来ても、絶対に、私たち家族を守り抜いてくれる」という、揺るぎない「確信」です。

その確信は、あなたの日常を、根底から変える力を持っています。地震のニュースが流れても、動じることなく、家族の顔を見て微笑むことができる。夜、何の心配もなく、深い眠りにつくことができる。そして、家の隅々までが、心から安心できる、世界で一番安全な場所になる。

地震への備えとして、戸建て住宅に本当に求められるのは、この究極の心の平穏を手に入れることではないでしょうか。それは、どんな高価な家具や、美しい内装にも代えることのできない、最高の贅沢です。そして、その価値は、一度手に入れれば、この先、何十年という長い時間にわたって、あなたとご家族の暮らしを、豊かに、そして穏やかに、照らし続けてくれるのです。

【結び】さあ、あなたの家の「新しい物語」を、対話から始めよう

ここまで、この長い物語の序章にお付き合いいただき、誠にありがとうございました。

もし、あなたがこの旅の始まりと同じ場所に立っているとしたら、それは私たちの力不足です。

しかし、もし、あなたが今、ご自身の家の歴史と弱点を理解し、それを乗り越えるための具体的な武器を手にし、そして、地震に対する漠然とした不安が、家族を守るための行動への、静かな確信へと変わっているとしたら、これに勝る喜びはありません。

あなたの家への耐震不安は、もはや漠然としたものではないはずです。それは、解決すべき具体的な「課題」として、あなたの目の前にあります。

この耐震補強リフォーム工事ガイドが、あなたの「対話」を支える、生涯のパートナーとなることをお約束します。 まずは、あなたの家が生まれた時代の物語から。次の扉を開けて、旅を続けましょう。

■ 耐震補強を含むフルリフォーム 耐震補強は単独でも実施できますが、フルリフォームと組み合わせることで、壁や天井を解体するタイミングで効率的に補強工事を行えます。結果として、耐震補強単独の場合と比べて工期の短縮とコストの削減が可能です。

➡️「フルリフォーム」とは?費用相場・事例を500棟の実績で完全解説【2026年】

■ スケルトンリフォームによる耐震等級3の達成

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級6」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)