戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP >耐震補強リフォーム工事 完全ガイド>【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

更新日:2025/08/5

【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

【耐震ガイド11/32】2000年基準でも危険?「倒壊しないが、住めなくなる」という新常識

✔ここでの概要:

2000年以降に建てられた家に住む読者の「我が家は現行基準だから、絶対に安全だ」という、最も強固な“安心感”に、専門家として、敬意と共に、しかし静かに問いを投げかけます。2016年の熊本地震という、日本の耐震史を塗り替えた“事件”を提示し、「倒壊しないこと」と「住み続けられること」の間に横たわる、深い溝の存在を予告します。

はじめに:2000年という、日本の木造住宅が手に入れた「大きな自信」

✔ここでのポイント:まず、2000年基準の住宅が持つ、旧耐震や81-00住宅とは比較にならない、高い安全性を率直に認め、読者の安心感に寄り添います。その上で、この基準が阪神・淡路大震災という悲劇的な教訓の上に成り立っている、日本の家づくりの一つの到達点であることを解説します。

もし、あなたのお住まいが西暦2000年6月1日以降に建築確認を受けて建てられた家であるならば、まず、私はあなたに、心からの敬意を表します。なぜなら、あなたの家は、日本の木造住宅が、数多の犠牲と引き換えに手に入れてきた、耐震技術の、一つの大きな到達点の上に、建っているからです。

1995年の阪神・淡路大震災。あの悲劇が、それまでの「新耐震基準」ですら、決して万全ではないという厳しい現実を、私たちに突きつけました。その教訓から、日本の建築界は、まさに国を挙げて、木造住宅の安全性を根本から見直しました。

そして生まれたのが、「強度」「バランス」「結束力」という“三位一体”の思想を、すべての家に標準装備させる、「2000年基準」なのです。

この基準で建てられたあなたの家は、旧耐震の家が抱えていたような、致命的な弱点とは無縁です。壁の量は十分に確保され、その配置バランスも考慮され、そして、柱と骨格は、科学的な計算に基づいた金物で、固く結ばれているはずです。

「我が家は、現行基準を満たした、安全な家だ」。その自信と誇りは、決して間違ってはいません。

それは、日本の家づくりが、長い年月をかけて手に入れた、一つの「大きな自信」の証なのですから。しかし、物語は、ここで終わりではありませんでした。

しかし、2016年4月14日、その自信は、震度7という現実の前で、静かに揺らぎ始めた

2016年4月14日の夜、そしてその28時間後の16日未明。熊本の地を、震度7という、日本の地震観測史上、例のない激しい揺れが、2度にわたって襲いました。

日本中の建築専門家が固唾を飲んで見守る中、一つの速報が駆け巡ります。

「2000年基準で建てられた木造住宅に、大きな被害は出ていない模様」。

誰もが、安堵のため息をつきました。あの阪神・淡路大震災の教訓は、確かに活かされていた。日本の耐震技術は、ついに、震度7という極限状況すら、克服したのだ、と。

しかし、その安堵は、その後の詳細な被害調査によって、根底から覆されることになります。

倒壊こそ免れたものの、大きく傾き、壁が崩れ落ち、もはや人の住める状態ではないほどに大破してしまった、数多くの「2000年基準のはず」の家々。そして、中には、完全に倒壊してしまった事例すら、報告されたのです。

あの日、日本の木造住宅が手に入れたはずの「大きな自信」は、熊本地震という、私たちの想像を絶する自然の力の前で、静かに、しかし、確実に、揺らぎ始めました。

耐震等級1でも倒壊しうる、という、不都合な真実。一体、何が起こったのでしょうか。

これからお話しするのは、法律が守る「最低限の安全」と、私たちが守りたい「未来の日常」との、大きな隔たりについてです

✔ここでのポイント: 熊本地震が私たちに突きつけた、本質的な問いを提示します。それは、「命さえ助かれば、それで本当に良いのか?」という、法律の目的と、施主の願いとの間にある“ギャップ”です。この問いかけを通じて、読者を、単なる技術的な議論から、より深い探求へと導きます。

熊本地震の被害調査が進む中で、一つの重要な事実が明らかになりました。

それは、建築基準法が、その最大の目的として掲げている「人命の保護」、すなわち「倒壊を防ぎ、中にいる人が避難する時間を確保すること」は、多くの場合、確かに果たされていた、ということです。

しかし、その先に待っていたのは、あまりにも過酷な現実でした。

「命は助かった。しかし、家も、財産も、思い出も、すべて失ってしまった」。

被災された方々の、その痛切な声が、私たち専門家に、そして、この国の家づくりに関わるすべての人々に、一つの重い問いを投げかけました。

「法律が守る、最低限の安全。それと、私たちが、家族と、本当に守りたい未来の日常との間には、実は、大きな隔たりがあるのではないか?」

2000年基準の耐震補強を考えるとき、私たちは、まず、この問いに、真摯に向き合わなければなりません。

なぜなら、あなたの家づくりは、法律の基準をクリアするためだけにあるのではないからです。それは、地震の後も、変わらない笑顔で、家族と食卓を囲み、安心して眠りにつける、その、かけがえのない「日常」を守り抜くためにこそ、あるはずなのですから。

この章で、私たちは、熊本地震が2000年基準の家に突きつけた、厳しい現実と、正面から向き合っていきます。

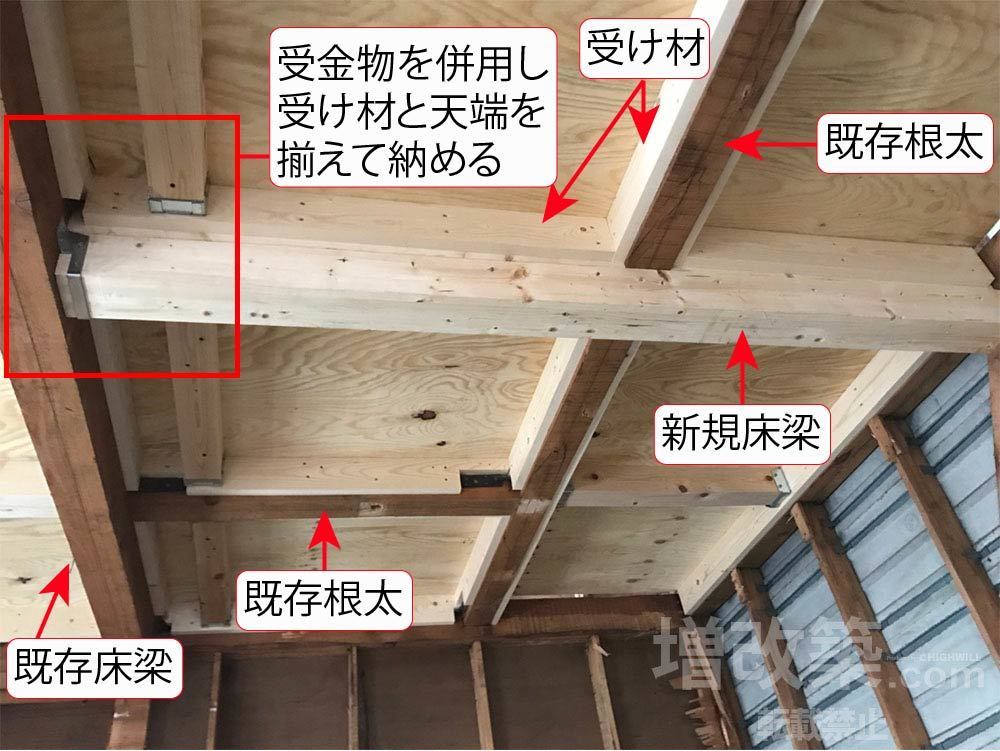

なぜ、同じ基準で建てられた家でも、被害に大きな差が出たのか。その原因となった、「直下率」や「施工品質」といった、図面だけでは決して分からない、あなたの家に潜むかもしれない“見えざる弱点”。

そして、その弱点を克服し、「倒壊を防ぐ」だけの家から、「損傷すら防ぎ、未来の暮らしを守り抜く」家へと進化するための、新しい時代の耐震思想。

この章を読み終える時、あなたは、「耐震」という言葉を、全く新しい、そして、より深く、より本質的な意味で、捉え直しているはずです。さあ、最低基準の、その先へ。真の安全を求める、探求の旅を始めましょう。

章の概要:2016年に発生した熊本地震で実際に何が起こったのか、その衝撃的な事実を、500棟以上の現場を見てきたプロの視点で、克明に、そして冷静に分析します。「繰り返す震度7の揺れ」という、これまでの常識を覆す脅威が、2000年基準の家に、どのようなダメージを与えたのか。そのメカニズムを、読者の脳裏に深く刻み込みます。この章を読み終える時、あなたは「現行基準適合」という言葉の本当の意味と、その限界を、全く新しい視点で見つめ直しているはずです。

1-1. 日本の耐震史を塗り替えた、「28時間で震度7が2度」という異常事態

✔ここでのポイント:

2016年の熊本地震が、日本の耐震設計の「大前提」そのものを、いかにして覆してしまったのか。その異常事態を解説します。建築基準法が想定していた「一度の極めて稀な地震」という考え方が、もはや通用しない時代の幕開けを告げたこの“事件”の意味を、深く理解していただきます。

2000年。阪神・淡路大震災という未曾有の悲劇を乗り越え、日本の木造住宅は、「耐震の三位一体」という、当時考えうる最高の思想を手に入れました。その基準で建てられた家は、震度6強から7という、極めて稀にしか起こらない巨大地震が「一度」来ても、少なくとも倒壊はせず、中にいる人の命は守られる。それが、私たちの、そして、この国の家づくりに関わるすべての専門家が共有していた、一つの大きな「自信」であり、「常識」でした。

しかし、その常識は、2016年4月、熊本の地で、あまりにも残酷な形で、根底から覆されることになります。熊本地震が2000年基準の家に突きつけたのは、単なる想定外の被害、というレベルの話ではありませんでした。それは、日本の耐震史そのものを塗り替える、パラダイムシフトの瞬間だったのです。

1.1.1 建築基準法が想定していた「一度の極めて稀な地震」という大前提の崩壊

建築基準法、そして、それに基づく耐震設計の世界では、長年にわたり、一つの大きな「前提」がありました。それは、私たちが設計上考慮すべき巨大地震とは、「その地域において、極めて稀に(数百年に一度程度)発生する、最大級の地震動」が、「一回、作用する」というものです。

もちろん、本震の後に、多数の余震が続くことは、当然、想定されています。

しかし、その余震は、あくまで本震よりもエネルギーが小さい、という前提でした。

ところが、2016年4月14日の夜に発生した、震度7の「前震」。そして、そのわずか28時間後の16日未明に、それを上回るエネルギーを持つ、同じく震度7の「本震」が、同じ地域を再び襲ったのです。

この、「観測史上例のない、二度の震度7」という異常事態は、この、日本の耐震設計が拠り所としてきた、絶対的な大前提を、いとも簡単に、そして無慈悲に、破壊してしまったのです。

2000年基準の耐震補強を考える上で、私たちは、もはや、この過去の常識に囚われていることはできません。私たちの家は、「一度」の揺れに耐えるだけでなく、私たちの想像を超える、「繰り返し」の揺れにも、耐え抜くことを、宿命づけられてしまったのです。

1.1.2 一度目の揺れで“体力”を消耗し、二度目の揺れで“心肺停止”に陥る家々

では、この「繰り返す揺れ」が、2000年基準の家に、具体的にどのようなダメージを与えたのでしょうか。そのメカニズムは、まさに、屈強なボクサーが、壮絶な打ち合いの末に、リングに沈む姿と、酷似しています。

一度目の震度7、「前震」。

2000年基準で建てられた多くの家は、その設計通り、この強烈な一撃に、見事に耐え抜きました。倒壊することなく、その雄姿を保っていたのです。

しかし、その内部では、人間には見えないレベルで、深刻なダメージが、確実に蓄積されていました。

壁の中では、筋交いがミシミシと音を立てて傷つき、構造用合板を留めていた釘は、その一部が緩み、あるいは引き抜けかけていたでしょう。柱と土台を繋ぐ、最後の生命線である金物にも、金属疲労が始まっていたはずです。

いわば、強烈なボディブローを受け、立ってはいるものの、足元がふらつき、呼吸が乱れ、意識が朦朧としているボクサー。それが、一度目の揺れを受けた後の、家の姿でした。

そこに、二度の、さらに強烈なノックアウトパンチ、「本震」が襲いかかります。

すでに“体力”を消耗し尽くし、抵抗する力をほとんど残していなかった家は、もはや、なすすべもありませんでした。

一度目の揺れで生じた、わずかな傷口が、一気に広がり、致命傷となる。そして、ついに、その膝を、地面に屈してしまったのです。

熊本地震で倒壊した、多くの2000年基準の住宅。

その被害データが示すのは、この、あまりにも過酷な、「消耗戦」の現実でした。

耐震等級2でも倒壊しうる、という、不都合な真実。それは、この繰り返す揺れの前では、法律が定めた最低限の“体力”では、到底、最後まで立っていることはできない、という、厳しい宣告だったのです。

1-2. 「倒壊はしない」は、真実だった。しかし、その先に待っていた“もう一つの絶望”

✔ここでのポイント:

建築基準法の最大の目的である「人命の保護」は、多くの場合、確かに果たされました。しかし、その先に待っていた、「家を失う」という、もう一つの過酷な現実を提示します。法律の目的と、施主の願いとの間にある、この大きな“ギャップ”を直視することが、「真の安全」を考えるための出発点となります。

熊本地震の被害調査が進む中で、一つの重要な事実が明らかになりました。

それは、建築基準法が、その最大の目的として掲げている「人命の保護」、すなわち「倒壊を防ぎ、中にいる人が避難する時間を確保すること」は、多くの場合、確かに果たされていた、ということです。しかし、その先に待っていたのは、被災された方々にとって、あまりにも過酷な、「もう一つの絶望」でした。

1.2.1 全壊・大規模半壊の判定を受け、解体を余儀なくされた、数多くの「倒壊しなかった家」

「倒壊」は免れた。しかし、建物は大きく傾き、壁には無数の亀裂が走り、構造躯体は深刻なダメージを負う。

行政の専門家による被害認定調査の結果、下された判定は、「全壊」、あるいは「大規模半壊」。

もはや、人が安全に住み続けることは不可能であり、余震による二次倒壊のリスクも極めて高い。

その結果、多くのご家族が、「倒壊しなかった、我が家」を、自らの手で、解体せるを得ない、という、あまりにも理不尽な決断を、迫られることになったのです。

500棟以上の家を再生させてきた私たちにとって、家とは、単なるモノではありません。

それは、家族の記憶が刻まれた、かけがえのない「生命体」です。

その生命体が、病によって、もはや手の施しようがないと宣告され、自らの手で、その命を絶たなければならない。その痛みと喪失感は、経験した者でなければ、到底、理解することはできないでしょう。

これが、熊本地震が、2000年基準の住宅に突きつけた、もう一つの、厳しい現実です。

耐震等級1でも倒壊のリスクがある、というだけでなく、たとえ倒壊を免れたとしても、その先の暮らしが、決して保証されているわけではない、という、不都合な真実。

施工品質が耐震性に与える影響も、この明暗を分ける、大きな要因となりました。

1.2.2 「命は助かった。しかし、家も、財産も、思い出も、すべて失った」。被災者の声が私たちに問いかけるもの

「命さえ助かれば、それで良いじゃないか」。

そう言うのは、簡単です。しかし、被災された方々が、その後の避難所や仮設住宅での、先の見えない暮らしの中で、本当に感じていたのは、どのような想いだったのでしょうか。

「命は助かった。しかし、家も、財産も、何十年分の思い出も、すべて、一瞬にして失ってしまった」

その、痛切な声が、私たち専門家に、そして、これから家づくりを考える、すべてのあなたに、一つの重い問いを投げかけています。

「法律が守る、最低限の安全。それと、私たちが、家族と、本当に守りたい未来の日常との間には、実は、大きな隔たりがあるのではないか?」

2000年基準の耐震補強を考えるとき、私たちは、まず、この問いに、真摯に向き合わなければなりません。

なぜなら、あなたの家づくりは、法律の基準をクリアするためだけにあるのではないからです。それは、地震の後も、変わらない笑顔で、家族と食卓を囲み、安心して眠りにつける、その、かけがえのない「日常」を守り抜くためにこそ、あるはずなのですから。

1-3. 結論:「耐震等級1」という最低基準は、もはや“お守り”でしかない

✔ここでのポイント:

熊本地震の教訓を総括し、建築基準法が定める最低基準である「耐震等級1」が、もはや絶対的な安全を保証するものではなく、一種の“お守り”程度のものでしかない、という厳しい現実を断言します。そして、この最低基準の先にこそ、私たちが目指すべき「真の安全」があるのだと、新しい時代の耐震思想への扉を開きます。

ここまで、熊本地震が2000年基準の住宅に突きつけた、厳しい現実と、その背景にある「繰り返す揺れ」という、新しい脅威について、詳しくお話ししてきました。これらの、決して目を背けることのできない事実から、私たちプロフェッショナルが導き出した、一つの、動かすことのできない結論があります。

1.3.1 耐震等級2までも倒壊(あるいはそれに準ずる大破)しうる、という厳しい現実

それは、現行の建築基準法が定める最低限の基準、すなわち「耐震等級1」を満たしているというだけでは、もはや、あなたの、そしてご家族の、未来の日常を守り抜くことはできない、ということです。

耐震等級1とは、法律が、すべての国民に対して、最低限、保証しなければならない、人命保護のための、最後の砦です。

その価値を、私たちは、決して否定するものではありません。しかし、その砦は、熊本地震のような、私たちの想像を超える「繰り返す揺れ」の前では、大きな損傷を受け、時には崩壊(大破)してしまう、という脆弱性を、露呈してしまいました。

さらに衝撃的なのは、熊本地震では、耐震等級1の1.25倍の強度を持つはずの「耐震等級2」ですら、倒壊してしまったという、信じがたい事実です。

「耐震等級1」という言葉は、もはや、絶対的な安全を約束する「保証書」ではありません。

それは、何事も起こらないことを願う、一種の“お守り”程度のものになってしまった。それが、熊本地震という、あまりにも大きな代償と引き換えに、私たちが学んだ、厳しい教訓なのです。耐震等級1でも倒壊(あるいはそれに準ずる大破)しうるというリスクは、すべての2000年基準の住宅が、等しく共有している現実なのです。

1.3.2 今、私たちに求められているのは、基準の先にある「真の安全」を追求する、新しい時代の耐震補強です

では、私たちは、どうすれば良いのでしょうか。ただ、運を天に任せ、次なる災害に怯えながら、日々を過ごすしかないのでしょうか。 決して、そうではありません。

熊本地震の暗闇の中に、一条の光があったことも、また事実です。それは、同じ益城町の中で、現行基準をはるかに超える「耐震等級3」(基準の1.5倍の強度)に相当するレベルで設計・施工されていた木造住宅は、震度7の揺れを2度受けても、倒壊はなかったという、明確な調査報告がなされたことです。

この事実は、私たちに、明確な道筋を示してくれています。 法律の最低基準に、ただ満足するのではない。その、はるか先にある、「命も、財産も、日常も、すべてを守り抜く」という、「真の安全」を、自らの意志で、追求すること。

そのための、具体的な2000年基準の家の耐震補強とは、どのようなものなのか。

そして、その判断基準となる、「直下率」や「施工品質」といった、あなたの家に潜む、見えざる弱点とは、一体何なのか。 次の章では、いよいよ、その核心へと、さらに深く、メスを入れていきます。

章の概要:

熊本地震の被害状況をさらに深く分析し、同じ2000年基準の住宅でありながら、なぜ被害に大きな差が生まれたのか、その原因を、プロの“診断医”として究明します。「設計上の配慮不足(直下率など)」と「現場の施工品質」という、図面だけでは決して分からない、二つの“隠れた弱点”の存在を明らかにします。

2-1. 設計段階に潜む“アキレス腱”:直下率という、力の流れを断ち切る罠

ここでのポイント:

熊本地震で被害の明暗を分けた、見えざる要因の一つ「直下率」。この、一般にはあまり知られていない専門用語が、なぜあなたの家の耐震性を左右する“アキレス腱”となるのか、そのメカニズムを徹底解説します。2000年基準の家であっても、設計段階に潜むこの“落とし穴”を理解することが、真の安全性を手に入れるための第一歩です。

前章で、私たちは熊本地震という、あまりにも過酷な現実と向き合いました。

震度7の揺れが2度も襲い、現行の2000年基準で建てられたはずの家ですら、大きな被害を受けたという衝撃的な事実。

しかし、その被害状況を、私たち専門家は、さらに深く、そして冷静に分析しなければなりません。なぜなら、そこには、あなたの家の未来を守るための、極めて重要な教訓が隠されているからです。それは、「なぜ、同じ2000年基準で建てられた家でありながら、被害の程度に、あれほどの大きな“差”が生まれてしまったのか?」という、根源的な問いです。

500棟以上の家々の“外科手術”を執刀してきた経験から、私は断言します。

その答えの半分は、家の「設計」そのものに潜んでいます。そして、その中でも、特に2000年基準の時代に見過ごされがちだった、致命的な“アキレス腱”。それが、「直下率(ちょっかりつ)」という、力の流れを断ち切る、設計上の罠なのです。

2.1.1 直下率とは何か?2階の力を、1階が受け止められない、設計上の致命的欠陥

「直下率」。リノベーション雑誌を熱心に読まれているあなたでも、おそらく、初めて耳にする言葉かもしれません。しかし、この専門用語こそが、熊本地震で被害の明暗を分けた、最も重要なキーワードの一つなのです。

直下率とは、その名の通り、「2階の耐力壁や柱の真下に、1階の耐力壁や柱が、どれくらいの割合で存在しているか」を示す指標です。地震の力は、屋根から2階の床、そして2階の壁へと伝わります。そして、その力は、2階の壁から、1階の壁、そして基礎へと、上から下へ、スムーズに流れていくことで、建物全体で、安全に受け止められます。

この、力の流れ道を、私たちは「応力伝達ルート」と呼んでいます。

健全な家とは、この力の流れが、どこにも滞ることなく、美しく流れていくように設計された家です。

しかし、もし、2階の壁の真下に、1階の壁がなく、そこが、柱の一本もない、広々としたリビング空間になっていたとしたら、どうなるでしょうか。2階の壁が受け止めた、何トン、何十トンという巨大な地震のエネルギーは、その行き場を、完全に失ってしまいます。

そして、その暴れ狂うエネルギーは、2階の床を支える、たった一本の「梁」に、破壊的な力として、集中的に襲いかかるのです。あるいは、2階の柱の真下に1階の柱がない場合、2階の柱が受け止めた垂直方向の力は、行き場をなくし、2階の床梁を、強烈に、下へと押し曲げようとします。

これが、「直下率が低い」という状態がもたらす、設計上の致命的欠陥です。2000年基準の耐震補強を考える上で、この力の流れを理解することは、絶対に不可欠です。耐震等級1でも倒壊した事例の中には、この直下率の低さが、大きな要因となったケースも少なくありませんでした。

2.1.2 なぜ、1階と2階で間取りが大きく違う家は、危険なのか

では、なぜ、このような危険な設計が、2000年基準以降の住宅ですら、数多く見られるのでしょうか。その背景には、デザインや間取りの自由度を優先する、近年の住宅設計のトレンドがあります。

例えば、「1階は、柱のない、広々としたLDK。2階は、子供部屋や寝室を、細かく間仕切り壁で区切る」。

これは、一見すると、非常に合理的で、暮らしやすい間取りに思えます。

しかし、これを構造的な視点で見ると、どうでしょうか。2階には、細かく区切られた壁が、たくさん存在する。しかし、その真下の1階には、その力を受け止める壁が、ほとんど存在しない。つまり、極端に「直下率が低い」状態に、意図せずして、なってしまっているのです。

あなたも、ご自宅の外観を、一度、思い浮かべてみてください。

2階の窓の真下に、1階の窓が、きれいに揃って配置されていますか。

あるいは、1階と2階で、窓の位置が、バラバラになっていないでしょうか。

もし、窓の位置が揃っていない場合、それは、2階の柱の真下に、1階の柱が存在しない可能性が高い、ということを示唆しています。

つまり、直下率が低い、危険な設計である可能性を、外観から推測することができるのです。

もちろん、すべてのケースが危険というわけではありません。

直下率が低くても、それを補うために、極めて太い梁を入れたり、他の部分で強度を確保したりと、適切に直下率の計算を含めた構造計算がされていれば、問題はありません。

しかし、残念ながら、多くの木造2階建て住宅では、その厳密な計算が省略されがちである、という現実も、私たちは知っておかなければなりません。

2-2. 現場に眠る“時限爆弾”:見えない壁の中の、施工品質という名の運命

✔ここでのポイント:

どれだけ優れた設計図も、それを形にする現場の施工品質が悪ければ、絵に描いた餅です。熊本地震で被害の明暗を分けた、もう一つの要因である「施工品質」。釘一本の間違いが家の強度をゼロにするという恐るべき現実を、500棟の現場経験から語ります。

熊本地震で、同じ2000年基準の家でありながら、被害の程度に大きな差が生まれた、もう一つの、そして、より根深い理由。

それが、「施工品質」です。

どれだけ、直下率の計算まで行われた、完璧な設計図を描いたとしても、その設計思想を、現場の職人が、100%理解し、寸分の狂いもなく、現実に形にしてくれなければ、その家は、設計通りの強度を、決して発揮することはできません。

500棟以上の家をスケルトンにし、その“素顔”と向き合ってきた私たちが見てきたのは、この施工品質という名の“運命”が、いかにして、家の耐震性能を、静かに、しかし決定的に、左右してきたか、という、あまりにも正直な現実でした。

2.2.1 釘一本の間違いが、壁の強度をゼロにする。500棟の現場が見てきた、施工品質と耐震性の、あまりにも正直な関係

耐力壁の強度は、「壁倍率」という数値で表されます。

そして、この壁倍率は、使用する構造用合板の種類と厚み、そして、それを留める「釘の種類」と「釘を打つ間隔(ピッチ)」によって、法律で厳密に定められています。

例えば、「壁倍率2.5倍」の耐力壁を作るためには、「N50」という種類の釘を、「外周部は100mm間隔、内周部は200mm間隔で打ちなさい」といったように、極めて具体的に、その施工方法が指定されているのです。

なぜ、ここまで細かく定められているのでしょうか。

それは、地震のエネルギーが、合板から釘へ、そして釘から柱へと、スムーズに伝達されて初めて、壁全体として、その性能を発揮できるからです。もし、釘の間隔が広すぎれば、地震の力がかかった時に、合板が釘から剥がれてしまい、壁はあっけなく破壊されてしまいます。

しかし、私たちが、リフォームの現場で壁を剥がした時に目にする現実は、どうでしょうか。

規定では100mm間隔で打つべき釘が、明らかにそれより広い、150mmや200mmの間隔でしか打たれていない。

あるいは、空気圧で釘を打つ「釘打ち機」の圧力が強すぎて、釘の頭が、合板の表面を突き破り、深くめり込んでしまっている(これでは、合板を抑える力がほとんどありません)。

さらには、規定とは全く違う、細くて短い、安価な釘が使われている。

これらはすべて、壁の中に隠れてしまえば、誰にも気づかれることのない、杜撰な施工の痕跡です。

そして、その一本一本の釘の間違いが、この耐力壁の強度を、確実に、そして静かに、蝕んでいくのです。耐震等級1でも倒壊した、という悲劇の裏には、こうした、無数の、小さな「施工不良」が、積み重なっていた可能性は、決して否定できないのです。

2.2.2 あなたの家を建てた職人は、本当に、耐震の本質を理解していましたか?

なぜ、このようなことが起こるのでしょうか。

それは、家を建てた職人が、必ずしも、耐震の本質を、深く理解していたとは限らないからです。彼らは、長年の経験と勘で、家を建てることはできます。しかし、「なぜ、この釘を、この間隔で打たなければならないのか」その背景にある、構造力学の理論までを、本当に理解していたでしょうか。

「見て見ぬふり」が横行した、分業制の弊害と、責任の所在の曖昧さ。そして、構造計算が不要であったがゆえに、施工の質が厳しく問われなかった、「4号特例」という、業界の構造問題。これらの要因が、複雑に絡み合い、見えない壁の中に、数々の“時限爆弾”を、埋め込み続けてきたのです。

2000年基準の耐震補強を考えるとき、私たちは、この施工品質という、極めて不確実な要素から、決して目を背けてはなりません。

2-3. 結論:あなたの家の本当の強さは、図面ではなく、その“中身”で決まる

✔ここでのポイント:

この章の結論として、「2000年基準適合」という“お墨付き”だけを、鵜呑みにしてはいけない、という、プロとしての最終的な見解を提示します。たとえ築年数が新しい家であっても、一度、その“中身”を、専門家の目で精査する必要がある、という、動かぬ理由を、読者の心に深く刻み込みます。

ここまで、熊本地震の教訓から、同じ2000年基準の家でも、なぜ被害に大きな差が生まれたのか、その二つの大きな要因、「直下率」と「施工品質」について、詳しくお話ししてきました。そして、これらの事実が、私たちに教えてくれる、一つの、動かすことのできない結論があります。

2.3.1 「2000年基準適合」という“お墨付き”だけを、信じてはいけない

それは、あなたの家の本当の強さは、建築確認済証に記された「2000年基準適合」という、“お墨付き”だけでは、決して決まらない、ということです。その“お墨付き”は、あくまで、その家が、設計図の段階で、法律の最低基準をクリアしていることを、証明しているに過ぎません。

その設計図に、直下率の低い、危険な“アキレス腱”が潜んでいないか。 そして、その設計図が、現場で、本当に100%、完璧に、再現されているか。

その、図面には描かれていない、家の“中身”こそが、あなたの家の、本当の、そして唯一の真実なのです。

2.3.2 2000年基準の家であっても、一度、その中身を耐震補強のプロの目で調査する必要がある、動かぬ理由

だからこそ、私たちは、たとえあなたのお住まいが、2000年以降に建てられた、比較的新しい家であったとしても、もし、あなたが、熊本地震の教訓の先にある、「真の安全」を求めるのであれば、一度、その“中身”を、私たちのような、性能向上リノベーションの専門家の目で、徹底的に調査させていただきたい、と願うのです。

もちろん、それは多くの場合、壁を剥がすことを伴わない、非破壊の耐震診断から始まります。しかし、私たちの診断は、単に、図面上の直下率を計算するだけではありません。500棟以上の家の“素顔”と向き合ってきた経験から、どこに施工品質の問題が隠れている可能性が高いか、その急所を、重点的に、そして、執拗なまでに、探り当てていきます。

「2000年基準」は、素晴らしい出発点です。しかし、それは、決してゴールではありません。次の章では、この素晴らしい出発点から、あなたの家を、さらに、その先にある、新しい時代の安全思想へと、いかにして導いていくか、その具体的な道筋について、お話しします。

章の概要:

この章は、この記事の核心です。「倒壊を防ぐ」という、これまでの耐震思想から一歩進み、「損傷を防ぎ、資産と暮らしを守る」という、新しい時代の安全基準を提示します。この高い理想を実現するための具体的な選択肢として、次章で解説する「制震」という技術への、強力な橋渡しを行います。

3-1. あなたが本当に守りたいものは、何ですか?~法律の最低基準と、あなたの願いとの間にある“ギャップ”~

✔ここでのポイント:

これまでの技術的な議論から一歩進み、読者の感情と価値観に深く問いかけます。「命」はもちろんのこと、その先にある「平穏な日常」や「資産」といった、本当に守りたいものの輪郭を明らかにすることで、法律の最低基準と、読者自身が求める安全レベルとの間にある“ギャップ”を、自覚させます。

熊本地震が私たちに突きつけた、最も重い問い。

それは、技術的な問題以前の、もっと根源的な問いでした。

「あなたが、家づくりを通じて、本当に守りたいものは、一体何ですか?」と。

この問いに、あなた自身の言葉で、明確に答えること。

それこそが、2000年基準の、その先にある「真の安全」へと向かう、すべての始まりとなります。500棟以上の家々の再生に携わる中で、私は、この問いに対するお客様一人ひとりの答えに、真摯に耳を傾け続けてきました。そして、その答えはいつも、法律が定める「最低限の基準」のはるか先にある、より豊かで、かけがえのないものばかりでした。

3.1.1 「命」はもちろん、その先にある「平穏な日常」「思い出の詰まった我が家」「未来への資産」

建築基準法が、その第一の目的として掲げているのは、「国民の生命、健康及び財産の保護」です。

しかし、熊本地震の現実が示したように、法律が、その最低限の基準(耐震等級1)において、かろうじて保証できるのは、その中の「生命の保護」という、最後の砦だけでした。

しかし、あなたが、ご家族と、この家で守り育んでいきたいものは、それだけではないはずです。

-

地震の後も、当たり前のように、家族全員で食卓を囲める、穏やかな「日常」。

-

お子様の成長の記憶が刻まれた、柱の傷や、壁の落書き。かけがえのない「思い出の詰まった我が家」。

-

そして、お子様やお孫様の世代へと、負の遺産ではなく、確かな価値として繋いでいきたい、「未来への資産」。

これらすべてを守り抜くこと。それこそが、あなたが、2000年基準の耐震補強を考える上で、本当に目指すべきゴールではないでしょうか。たとえ耐震等級1でも倒壊(あるいはそれに準ずる大破)のリスクがあり、住み続けられなくなるという現実を前に、私たちは、この問いと、真剣に向き合わなければならないのです。

3.1.2 法律の最低基準と、あなたが本当に求める安全レベルとの間にある、大きな“ギャップ”

ここに、法律が定める「最低限の基準」と、あなたが心から願う「理想の安全レベル」との間に横たわる、大きな、そして、あなた自身が意識しなければ、決して埋まることのない“ギャップ”が存在します。

耐震等級1では、熊本地震のような繰り返す揺れの前では、倒壊のリスクすらゼロではない。

そして、たとえ倒壊を免れたとしても、家は大きな損傷を受け、住み続けることができなくなるかもしれない。

その時、修繕や建て替えにかかる莫大な費用は、すべて自己負担となる。これが、法律が定める「最低限の安全」の、偽らざる姿です。

その現実を前にして、あなたは、本当に満足できますか。

「命さえ助かれば、それで良い」。そう割り切ることができますか。

おそらく、答えは「ノー」でしょう。

この“ギャップ”を認識し、それを自らの意志で埋めようと決意すること。それこそが、2000年基準の家に住む、あなたの世代に課せられた、新しい時代の、家づくりへの「責任」と「愛情」の表明なのだと、私たちは考えます。そして、その決意こそが、耐震補強という、次なる一歩を踏み出すための、最も力強い原動力となるのです。

3-2. 「耐震」だけでは、もう足りない。繰り返す揺れから、家の“体力”を守るという発想

✔ここでのポイント:

熊本地震が明らかにした「繰り返す揺れ」という新しい脅威に対し、「耐震」という従来の考え方だけでは不十分であるという、新しい時代の耐震思想を提示します。地震のエネルギーに「耐える」のではなく、「受け流し」「吸収する」という、より高度なアプローチの必要性を啓蒙します。

では、この“ギャップ”を埋め、最低基準の、その先にある「真の安全」を手に入れるためには、どのような考え方が必要なのでしょうか。

その答えは、熊本地震の、あの二度の震度7の揺れの中に、隠されています。それは、家の“体力”という、新しい視点です。

3.2.1 一度目の揺れで消耗した体力を、いかにして温存するか

思い出してください。熊本地震で被害を受けた2000年基準の家の多くは、一度目の揺れには、耐えていました。

しかし、その時点で、家の“体力”は、すでに大きく消耗してしまっていたのです。そして、回復する間もなく襲ってきた、二度目の揺れに、耐えきることができませんでした。

この教訓が、私たちに示してくれること。

それは、これからの時代の耐震補強は、単に、一度の揺れに「耐える」だけの、頑強な肉体を作るだけでは、もはや不十分である、ということです。

重要なのは、一度目の揺れで受けるダメージそのものを、いかにして最小限に抑え、二度目、三度目の揺れに備えるための“体力”を、いかにして温存するか、という、全く新しい発想です。

これは、人間で言えば、ただ打たれ強いだけのボクサーではなく、相手のパンチを巧みにかわし、ダメージを受け流す、高度な防御技術を身につけることに他なりません。

家の耐震性を考える上で、この「ダメージを蓄積させない」という視点こそが、施工品質と並んで、その生死を分ける、決定的な要素となるのです。

3.2.2 地震のエネルギーに「耐える」のではなく、「受け流し」「吸収する」という、新しいアプローチ

そのための、具体的な技術こそが、「制震」です。 「耐震」が、家の骨格を固め、地震の力に、いわば“歯を食いしばって耐える”技術であるのに対し、「制震」は、建物に伝わった揺れのエネルギーを、特殊な装置で、熱などに変換し、“しなやかに受け流し、吸収する”技術です。

強靭な肉体(耐震)が、相手のパンチを真正面から受け止め、ダメージを蓄積していくのに対し、制震は、その肉体に、特殊なプロテクターや、衝撃吸収の技術を加え、パンチの威力を、そもそも半減させてしまう、というアプローチです。

この、「耐える」に、「吸収する」という、第二の防御策を加えること。それによって初めて、私たちの家は、熊本地震のような、繰り返す揺れという、未知なる脅威とも、互角以上に渡り合える、真の強さを手に入れることができるのです。直下率の計算や、施工品質の確保といった、基本的な設計・施工の質を高めることは大前提ですが、その上で、この新しい時代の思想を取り入れることが、これからの2000年基準の家の耐震補強には、不可欠なのです。

3-3. 結論:これからの時代のキーワードは、「倒壊防止」から「損傷防止」へ

✔ここでのポイント:

この章の結論として、「倒壊防止」という、これまでの耐震思想から一歩進み、「損傷防止」という、新しい時代の安全基準を提示します。この高い理想を実現するための具体的な選択肢として、次章で解説する「制震」という技術への、強力な橋渡しを行います。

ここまで、熊本地震の教訓と、そこから見えてきた、新しい時代の安全思想について、お話ししてきました。そして、これらの議論が、私たちを、一つの、明確な結論へと導きます。

3.3.1 2000年基準の弱点を克服し、真の安心を手に入れるための、次なる一手

それは、これからの時代の家づくりにおけるキーワードは、もはや、法律が定める最低限の目標である「倒壊防止」だけでは、不十分である、ということです。私たちが、本当に目指すべきは、その、はるか先にある、「損傷防止」という、高い頂きです。

2000年基準の弱点である、「繰り返す揺れ」への脆さを克服し、地震の後も、安心して、そして、大きな経済的負担なく、住み続けられる家。それこそが、「真の安全」を手に入れた、と、心から言える家の姿ではないでしょうか。

3.3.2 それが、強靭な肉体(耐震)に、しなやかな鎧(よろい)を纏わせる、「制震」という選択です

そして、この「損傷防止」という、高い理想を実現するための、最も現実的で、最も効果的な、次なる一手。 それが、あなたの家の、強靭な肉体(耐震)に、しなやかな鎧(よろい)を纏わせる、「制震」という、賢明な選択なのです。

次の章では、この、新しい時代の安全思想を、具体的に形にするための技術、「制震」について、さらに詳しく、その本質に迫っていきます。

章の概要:

この記事の学びを力強く総括します。「2000年基準だから大丈夫」という安心感の中にあった、わずかな不安の正体を明らかにした上で、その不安は「治療可能」であり、より高いレベルの安全を目指す、新しい旅の始まりなのだという、希望のメッセージを伝えます。

あなたの家の強さと、そして、まだ残された課題が、明確になりました

ここまで、この長い旅にお付き合いいただき、誠にありがとうございました。「2000年基準」という、現代の日本の家づくりにおける、一つの到達点。その、揺るぎない強さと、そして、熊本地震が明らかにした、その限界。その両方を、深くご理解いただけたことと存じます。

あなたのお住まいが2000年基準で建てられているのなら、それは、数多の犠牲の上に築かれた、日本の耐震技術の、確かな結晶です。決して弱いわけではありません。その事実に、まずは、どうぞ胸を張ってください。

しかし、同時に、その強さだけでは、もはや私たちの想像を超える、未来の災害と、完全には渡り合えないかもしれない、ということも、ご理解いただけたはずです。

その、まだ残された、小さな、しかし、決定的な課題の存在。 設計段階に潜むかもしれない、直下率という力の流れの断絶。 図面には描かれない、現場の施工品質という、見えざるリスク。

そして、耐震等級1でも倒壊(あるいはそれに準ずる大破)しうるという、熊本地震が突きつけた「繰り返す揺れ」への脆弱性。

これらは、あなたの「安心」の中にあった、言葉にならない、わずかな不安の正体ではなかったでしょうか。そして、その正体が明らかになった今、それはもはや、ただ恐れるべき対象ではありません。それは、私たちが共に知恵を絞り、解決すべき、具体的な「課題」へと変わったのです。

「2000年基準」は、決してゴールではない。最高の未来を目指すための、素晴らしい“出発点”です

どうか、その課題を、新たな不安の種と、捉えないでください。 むしろ、それは、あなたの家が、単なる「最低限の安全」を超え、ご家族の、未来の日常と、大切な資産のすべてを守り抜く、「最高のシェルター」へと進化するための、素晴らしい“出発点”なのです。

考えてみてください。

旧耐震や81-00住宅の再生が、いわばマイナスからゼロへと向かう、困難な治療であるとすれば、2000年基準の家にお住まいのあなたは、すでに「ゼロ」という、恵まれた地点に立っています。

あなたに許されているのは、その、揺るぎない土台の上に、さらなる高みを目指す、極めて創造的で、希望に満ちた選択です。

2000年基準の家に、適切な耐震補強(特に、次にお話しする「制震」)を加えることは、その家が持つ、本来のポテンシャルを、最大限に引き出す、究極の性能向上リノベーションに他なりません。それは、法律が定める最低限の義務を果たす、という次元を超え、ご自身の意志で、ご家族の未来に対する、最高の愛情と責任を形にする、という、尊い行為なのです。

さあ、私たちの旅は、ここからが本番です。 「倒壊を防ぎ、命を守る」という、最低基準の“安心”から、一歩、足を踏み出しましょう。

そして、「損傷すら防ぎ、地震の後も、変わらない日常と、大切な資産、そして、かけがえのない思い出までも守り抜く」。 その、最高の“未来”を、共に、目指しませんか。

そのための、具体的で、そして最も効果的な、次なる一手。 強靭な肉体(耐震)に、しなやかな鎧(よろい)を纏わせる、「制震」という、新しい時代の安全思想。 次なる進化の扉を、一緒に、開けましょう。

■ 耐震補強を含むフルリフォーム 耐震補強は単独でも実施できますが、フルリフォームと組み合わせることで、壁や天井を解体するタイミングで効率的に補強工事を行えます。結果として、耐震補強単独の場合と比べて工期の短縮とコストの削減が可能です。

➡️「フルリフォーム」とは?費用相場・事例を500棟の実績で完全解説【2026年】

■ スケルトンリフォームによる耐震等級3の達成

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)