戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP >耐震補強リフォーム工事 完全ガイド>リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

更新日:2025/08/14

リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

【耐震ガイド16/32】「面」で支える立体耐震補強。「ノボパン」と「剛床工法」で家を強固な箱にする

✔ここでの概要:

これまでの章で、私たちは地震対策における個別の技術、例えば「壁の強さ」や「柱の結束力」に光を当ててきました。しかし、本当の強さは、優れた部品をただ集めただけでは生まれません。オーケストラが、個々の楽器の音色を一つの調和のとれた交響曲へと昇華させるように、家の耐震性もまた、全ての要素が立体的に連携して初めて、その真価を発揮するのです。この章では、耐震補強を「立体的」に捉え、家全体を一つの強固な「箱」として再構築するための、より高度な計画論へと入っていきます。その主役となるのが、壁を「面」で支える「面材耐力壁」と、床・屋根を「面」で固める「水平構面」。この二つの「面」が、いかにして家を守るのか。その導入となる、最も重要な考え方の扉を開きます。

序章.1 なぜ、壁だけ強くしても家は「ねじれる」のか?

✔ここでのポイント:まず、耐震補強に関して、最も一般的で、そして最も危険な「平面的な思考」の落とし穴について解説します。「壁さえ強くすれば家は安全になる」という考え方が、なぜ不十分なのか。家が地震の力で「ねじれる」という恐ろしい現象のメカニズムを、身近な段ボール箱の例えを用いて、分かりやすく紐解きます。

序章.1.1 多くの人が見過ごす、耐震計画の「死角」

「地震に強い家にしたい」。

そうお考えになる時、皆様の頭の中に、まず思い浮かぶのは、どのような光景でしょうか。

おそらく、壁の中に力強い筋交いを入れたり、頑丈なパネルを張ったり、といった「壁」の補強ではないかと思います。

それは、決して間違いではありません。家の強さの根幹をなす「壁」の強化は、耐震補強における絶対的な基本です。

しかし、もし、その家の安全性を「壁の強さ」という、平面的な視点だけで考えていたとしたら。

そこには、建物の寿命を左右しかねない、致命的な「死角」が存在します。

私がこれまで500棟以上の木造住宅の骨格を目の当たりにしてきた経験上、この死角こそが、地震時に家が予測不能な壊れ方をする、大きな原因の一つとなっているのです。

その死角とは、「床と屋根の剛性不足」。

そして、それが引き起こす最も恐ろしい現象が、建物全体の「ねじれ」なのです。

序章.1.2 蓋と底のない段ボール箱の悲劇

少し想像してみてください。

ここに、側面は非常に頑丈なボール紙でできた、立派な箱があります。

しかし、その箱には、蓋と底がありません。ただの「筒」の状態です。

この箱の角を、指で軽く、斜め方向に押してみたら、どうなるでしょうか。箱は、ぐにゃりと歪み、本来の四角い形を保てず、簡単に「ひし形」に変形してしまいますね。

実は、強固な壁(側面)を持っていても、弱い床や屋根(蓋と底)しか持たない家は、地震の時に、これと全く同じ現象が起きています。

地震の揺れは、教科書のように、真正面から綺麗にかかってくるわけではありません。複雑な地盤の動きによって、建物には、まるで雑巾を絞るような、ねじる力が働きます。

その時、床や屋根が、一枚の硬い板として、家全体の四角い形を維持する力が弱ければ、建物は、この段ボール箱のように、いとも簡単に「ねじれ」、変形してしまうのです。

この「ねじれ」という変形は、建物にとって、致命傷になりかねません。

なぜなら、せっかく補強した壁が、本来想定されていない斜め方向からの力に晒され、その性能を十分に発揮できなくなるからです。

さらに、建物の隅角部には、構造体の限界を超えるほどの凄まじい力が集中し、そこから一気に破壊が始まってしまう危険性すらあります。

壁だけを強くしても、本当の安全は手に入らない。

この厳然たる事実こそが、私たちがこれから学ぶべき、より高度なリノベーション 壁倍率 計画の、重要な出発点となるのです。

序章.2 家を強固な「箱」にする2つの主役 ― 「垂直構面(壁)」と「水平構面(床・屋根)」

✔ここでのポイント: 家を「ねじれ」から守り、一つの強固な「箱」として機能させるために不可欠な、二つの構造要素を定義します。「垂直構面」と「水平構面」。この二つの「面」が、それぞれどのような役割を担い、そして、いかに連携して家を守るのか。立体的な耐震計画の、基本となる考え方を解説します。

序章.2.1 家を支える「垂直」と「水平」の力

では、どうすれば、家を、あのぐにゃぐにゃの「筒」ではなく、びくともしない「箱」へと、進化させることができるのでしょうか。

答えは、シンプルです。頑丈な側面だけでなく、頑丈な「蓋」と「底」を与えることです。

建築の世界では、この「箱」を構成する、二つの主要な構造要素を、次のように呼びます。

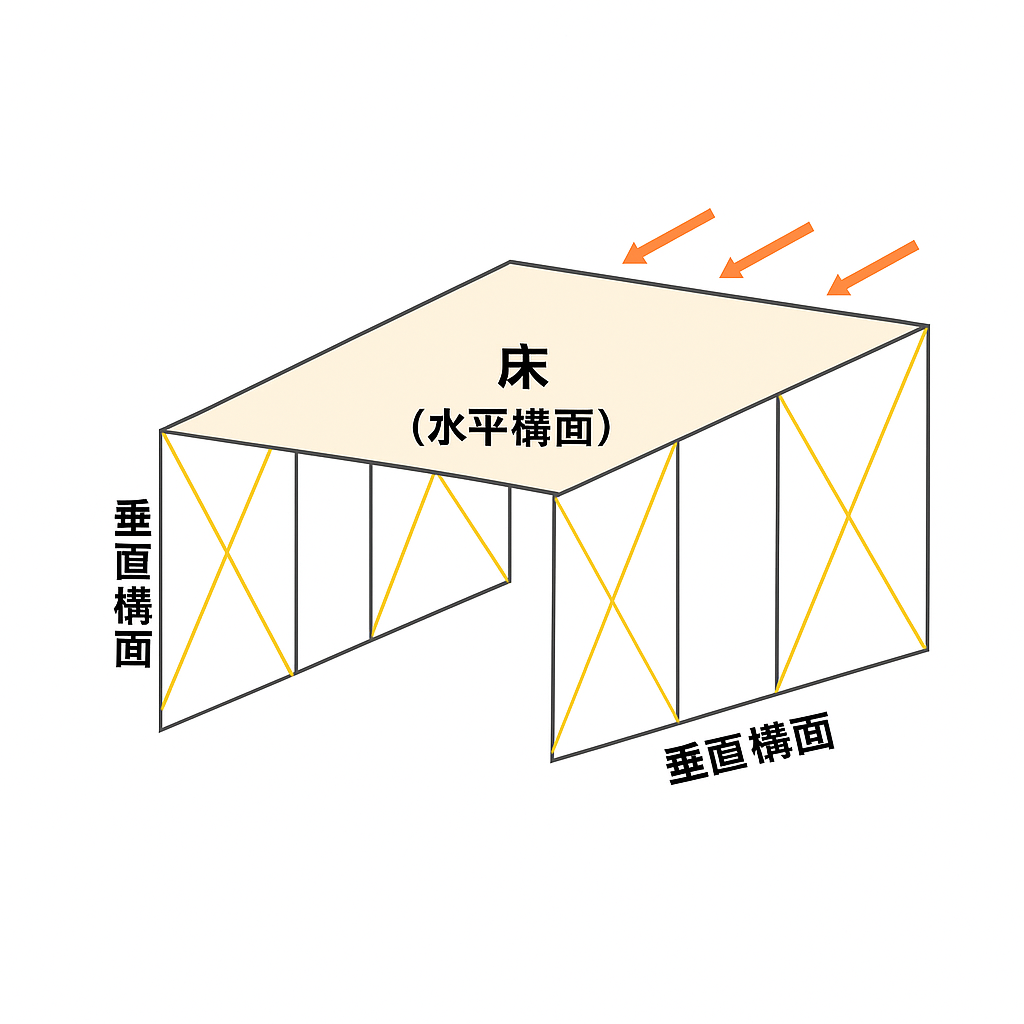

① 垂直構面(すいちょくこうめん):

壁 これは、地震の水平な力に対して、直接的に抵抗する「壁」のことです。

まさに、箱の「側面」にあたります。現代の面材耐力壁 リフォームでは、ただ筋交いを入れるだけでなく、「ノボパン」に代表されるような、構造用面材を張ることで、壁全体を、より強く、そして粘り強くすることが主流となっています。

② 水平構面(すいへいこうめん):

床・屋根 そして、こちらが、今回の物語の主役です。

地震の力を受け止め、建物全体の壁に力を分散させると同時に、建物のねじれを防ぐ、「床」や「屋根」のこと。箱の「蓋」と「底」にあたる、極めて重要な部分です。

この水平構面を、強固な一枚の板にする技術が「構造用合板 床 剛床工法」なのです。

序章.2.2 「三位一体」の、本当の意味

私たちが、これまで繰り返しお伝えしてきた「耐震の三位一体」という言葉。

それは、突き詰めれば、「強固な垂直構面(壁)と、強固な水平構面(床・屋根)を、強固な接合部(金物)で、一体の“箱”として固く結びつけること」に他なりません。

壁、床、そして、それらを繋ぐ結束力。この三つのうち、どれか一つでも欠けていれば、その箱は、いびつで、脆いものになってしまいます。

多くのリフォーム計画が、「壁」という垂直構面の話に終始しがちな中で、私たちが増改築ドットコムが、この「水平構面」の重要性を、繰り返し訴え続けるのには、この「三位一体」の思想を、決して疎かにしてはならない、という強い信念があるからなのです。

序章.3 この章で、あなたが手に入れる「本物の構造計画」という視点

✔ここでのポイント:この記事の最後に、皆様がどのような新しい視点を手に入れることができるのか、そのゴールをお示しします。それは、家の安全を、個別の部材の強さ(点や線)で捉えるのではなく、家全体を一つのシステム(立体的な箱)として捉える、「本物の構造計画」という、プロフェッショナルと同じ視点です。

序章.3.1 「部分」から「全体」へ。視点の進化

この記事は、単に「剛床工法」という一つの技術を解説するためだけのものではありません。

皆様に、ご自身の家の耐震性を、「立体的」に、そして「全体的」に捉えるための、新しい「視点」そのものを、手に入れていただくことを目的としています。

これまでの議論で、「壁が強いか」「金物が付いているか」といった、「部分」に注目する視点を得た皆様が、次なるステップとして、「それらの壁や金物が、床や屋根と、どのように連携して、家全体として機能するのか」という、より高度で、そして、より本質的な「全体」を見る視点へと、進化するためのお手伝いをします。

序章.3.2 プロの思考プロセスを、あなたの手に

この先の章では、具体的な技術として、まず、垂直構面の主役である面材耐力壁「ノボパン」を取り上げ、その科学的な壁倍率 計画の実際を、プロの思考プロセスに沿って解説します。

次に、水平構面を完成させるための「剛床工法」について、そのメカニズムと、正しい施工法を詳述します。

そして、最後に、リノベーションという、予測不可能な現場において、これらの計画を、いかにして実現させていくのか。その鍵となる「解体後 精密構造計算」の重要性へと、議論を締めくくります。

この旅を終える頃には、あなたは、単なるリフォームの発注者ではなく、ご自宅の構造計画の、その本質を理解し、業者と対等に、あるいは、それ以上の視座で、対話することができる、賢明な当事者となっているはずです。

さあ、それでは、あなたの家を、本物の「強固な箱」へと生まれ変わらせるための、奥深く、そして、やりがいに満ちた世界へと、一緒に足を踏み入れてまいりましょう。

章の概要:

序章では、家の耐震性を「立体的」に捉え、強固な「箱」を築き上げるためには、「垂直構面(壁)」と「水平構面(床・屋根)」の両輪が不可欠である、というお話をしました。

この第1章では、まず、その箱の「側面」にあたる、家の強さの根幹をなす「垂直構面(耐力壁)」について、その主役となるべき技術を深く掘り下げていきます。

日本の木造住宅で長年採用されてきた伝統的な「筋交い」による補強の限界と、現代の「面材」で支えることの圧倒的な優位性を比較。そして、数ある面材の中から、なぜ私たちプロが、構造用パーティクルボード「ノボパン」を、面材耐力壁 リフォームにおける重要な選択肢として多用するのか。

その科学的な理由と、基本的な性能を、皆様に分かりやすくお伝えします。

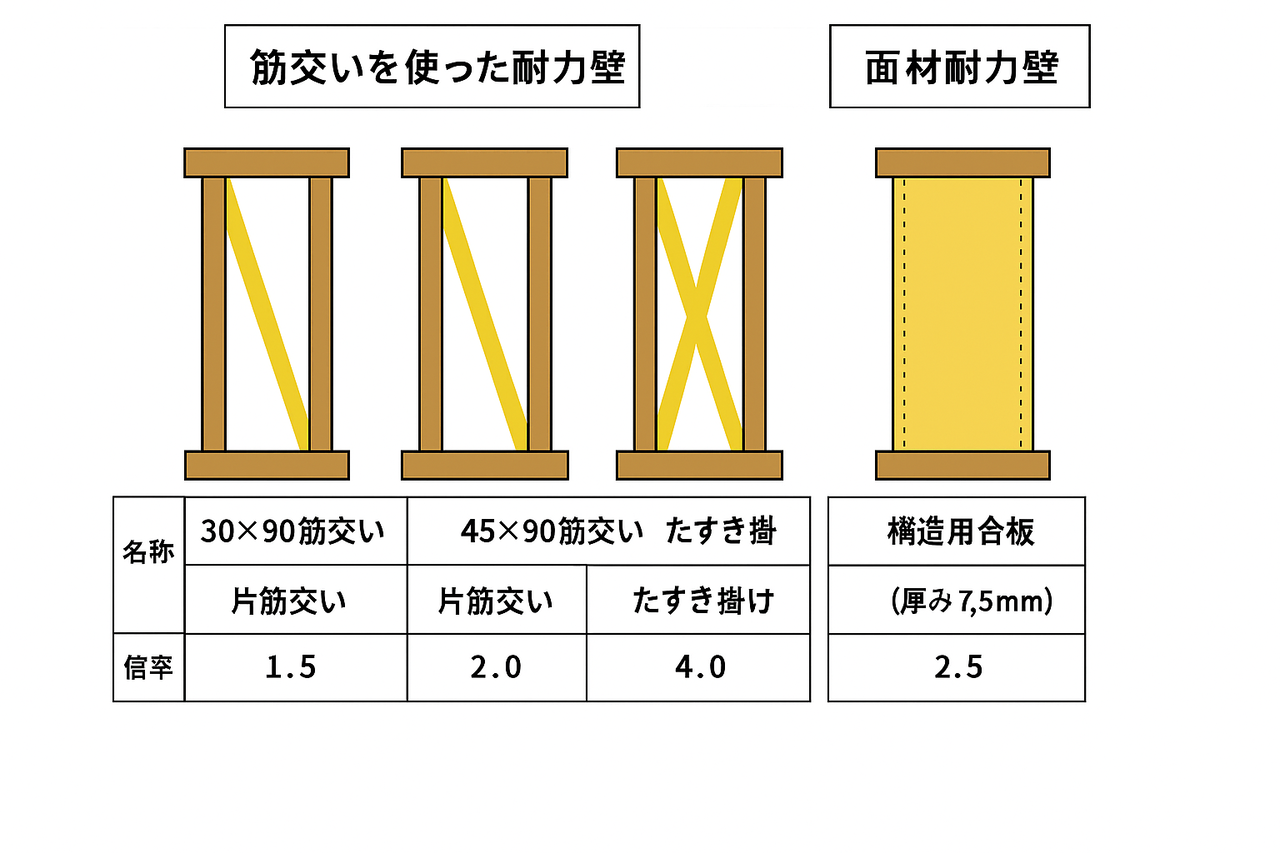

1.1 筋交い補強の限界と、「面」で支えることの圧倒的優位性

✔ここでのポイント:

まず、耐力壁を作るための二つの主要な方法、「筋交い」と「面材」を比較します。

古くから日本の木造建築を支えてきた「筋交い」という「線」の補強が持つ特性と限界を明らかにし、それに対して、壁全体を一つの面として機能させる「面材」補強が、なぜ現代の巨大地震に対して、より粘り強く、そして合理的なのか、その構造力学的な優位性を解説します。

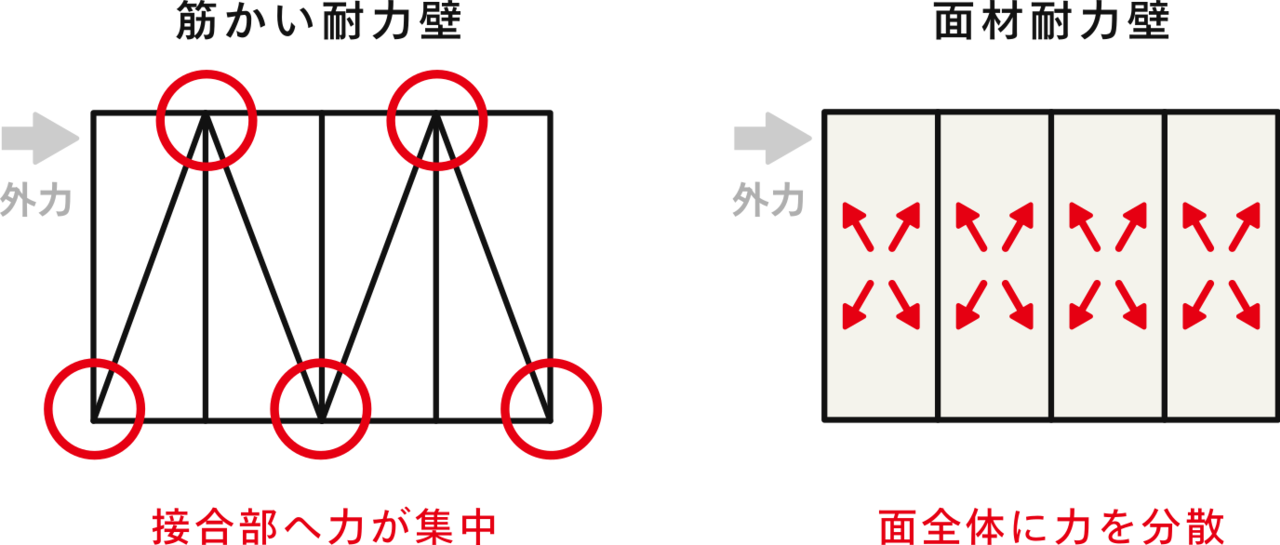

1.1.1 日本の家を支えてきた「筋交い」という知恵

皆様が「耐震補強」と聞いて、まず思い浮かべるのは、壁の中に、斜めに木材がバッテン(×印)に入る「筋交い(すじかい)」ではないでしょうか。

これは、柱と梁で構成される四角いフレームが、地震の力でひし形に歪むのを防ぐために、三角形の原理を利用した、日本の木造建築における、非常に優れた伝統技術です。

筋交いは、その太さや、1本だけ入れる「片筋交い」か、2本をクロスさせる「たすき掛け」かによって、壁の強さ(壁倍率)が変わります。

正しく施工された筋交いは、地震の力に対して、非常に大きな抵抗力を発揮し、長年にわたって日本の家屋を支え続けてきました。私たちも、その家に使われている木材の特性や、意匠的な理由から、リノベーションにおいて、この筋交いを新たに設けたり、補強したりすることは、もちろん今でも行います。

1.1.2 「線」で支えることの限界と、「面」で支える粘り強さ

しかし、この伝統的な筋交いによる補強には、現代の、特に阪神・淡路大震災以降に私たちが経験しているような、巨大で、かつ、しつこく繰り返す地震動に対しては、いくつかの構造的な「限界」があることも、また事実なのです。

その最大の限界は、筋交いが、本質的に「線」で地震の力に抵抗する、という点にあります。

地震のエネルギーは、その斜めに入った一本、あるいは二本の「線」に集中して伝わります。そのため、巨大な力がかかった瞬間に、その筋交い自体が折れてしまったり、あるいは、より重要な点として、筋交いを柱や土台に固定している接合部(金物)が破壊されてしまうと、その壁は、一瞬にして、耐力壁としての能力を完全に失ってしまうのです。 そこで、現代の耐震工学が辿り着いた、より合理的で、より粘り強い壁の作り方。それが、「面」で支えるという考え方、すなわち「面材耐力壁」です。

これは、筋交いのような「線」ではなく、壁全体に、「ノボパン」のような構造用面材を、規定された釘で、びっしりと打ち付けることで、壁そのものを、一枚の強固な「板」にしてしまう、という考え方です。

この「面」で支える壁には、二つの圧倒的な優位性があります。

第一に、「力の分散効果」です。

地震のエネルギーは、もはや一本の筋交いに集中するのではなく、壁の「面」全体と、そこに打たれた無数の釘に、効率よく分散されます。これにより、特定の一部だけが破壊されるというリスクが、劇的に低減します。

第二に、「高い靭性(じんせい)」、すなわち「粘り強さ」です。

「線」で支える筋交いが、限界を超えると一気に「バキッ」と壊れてしまうのに対し、「面」で支える壁は、限界的な力がかかっても、壁全体が、少しずつ変形しながら、粘り強く抵抗し続けます。この「粘り強さ」が、本震だけでなく、その後に続く、数えきれないほどの余震に対して、家の体力を維持し続ける上で、決定的に重要なのです。

これらの理由から、私たちが増改築ドットコムで行う面材耐力壁 リフォームでは、この「面」で支えるという考え方を、リノベーション 壁倍率 計画の、基本中の基本として位置付けています。

1.2 数ある面材の中から、私たちが「ノボパン」を多用する科学的理由

✔ここでのポイント:

「面」で支えることの優位性をご理解いただいた上で、次に、その主役となる「面材」の選び方について解説します。

一般的に有名な「構造用合板」と比較しながら、なぜ、私たちプロが、もう一つの選択肢である構造用パーティクルボード「ノボパン」を、多くの現場で積極的に採用するのか。その背景にある、科学的、そして実用的な理由を明らかにします。

1.2.1 面材の代表格「構造用合板」と、もう一つの選択肢

「面材」と聞いて、皆様が思い浮かべるのは、おそらく、薄い木の板を何層にも重ねて作られた「構造用合板(こうぞうようごうはん)」でしょう。

これは、非常に優れた建材であり、もちろん、私たちも、その特性を活かして、様々な場所で使用します。

特に、床や屋根といった「水平構面」を強化する構造用合板 床 剛床工法においては、不可欠な存在です。

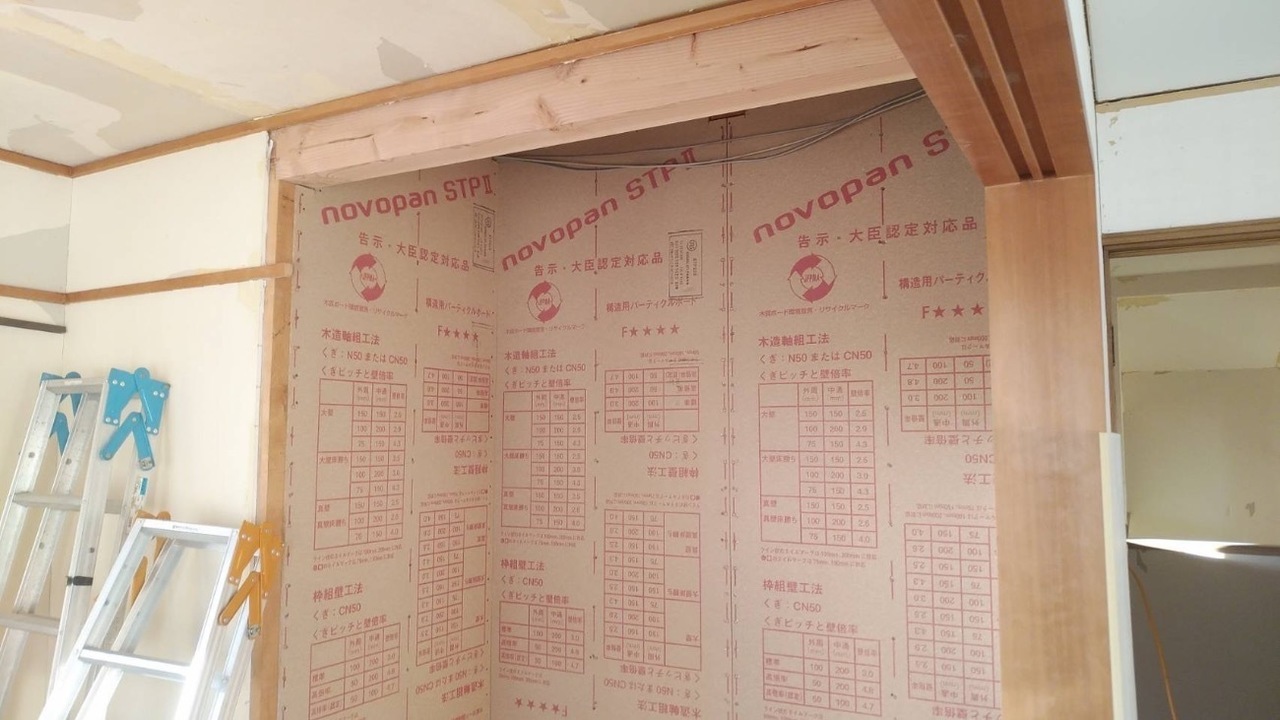

しかし、こと「壁」の耐力壁として使用する場合、私たちには、もう一つ、極めて信頼性の高い、強力な選択肢があります。それが、木材の小さなチップを、高強度な接着剤と共に、高温・高圧で板状に成形した、構造用パーティクルボード、その代表的な製品である「ノボパン」です。

1.2.2 プロが「ノボパン」を選ぶ、3つの科学的根拠

私たちが、多くのリノベーションの現場で、「ノボパン」を積極的に採用するには、500棟以上の経験に裏打ちされた、明確な理由があります。

理由①:品質の「均質性」と「安定性」

構造用合板は、天然の木材を薄くスライスした「単板」を貼り合わせて作られるため、元々の木にあった「節」や、木目の方向による強度のバラツキといった、品質の個体差が、どうしても生じてしまいます。

一方、「ノボパン」は、木材チップという、非常に小さな単位まで分解したものを、厳格な品質管理のもとで再構成するため、板のどこをとっても、その密度や強度が、極めて均質です。この「品質の安定性」は、設計図通りの性能を、現場で確実に再現する上で、計り知れないほどの信頼性をもたらします。

理由②:地震の力に抵抗する「せん断剛性」の高さ

耐力壁が、地震の力でひし形に変形しようとする力に抵抗する性能を、「せん断性能(せんだんせいのう)」と呼びます。

「ノボパン」は、この「せん断性能」が、非常に高いことが、公的な試験によって証明されています。これにより、比較的薄い、厚さ9mmという仕様でも、高い壁倍率を確保することができ、リフォームにおける施工性の向上にも、大きく貢献します。

理由③:寸法安定性と、環境への配慮

「ノボパン」は、その製造工程から、湿気による寸法変化が非常に少なく、施工後の「反り」や「くるい」が起きにくい、という長所も持っています。また、未利用の木材資源や、リサイクル木材を主原料としているため、環境負荷の低減という、現代社会の要請にも応える、サステナブルな建材でもあります。 これらの、科学的、そして実用的な優位性から、私たちは、「ノボパン」を、現代の面材耐力壁 リフォームにおいて、最も信頼できる選択肢の一つであると、確信しているのです。

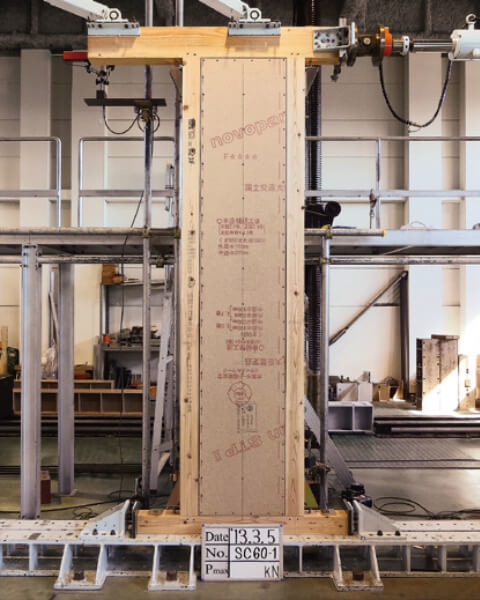

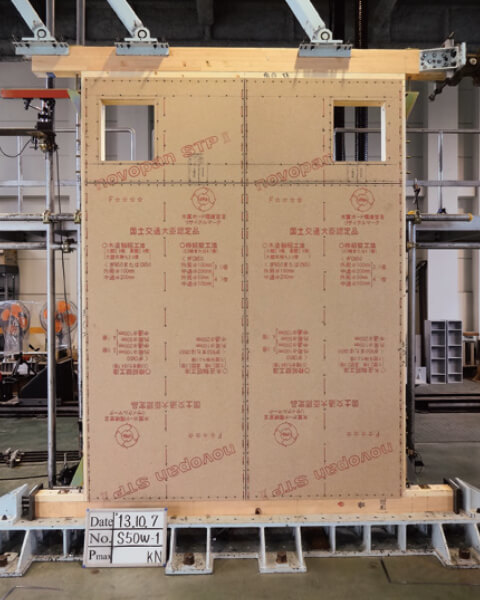

1.3 ノボパンの基本性能 ― 「大壁」と「真壁」で使い分ける壁倍率

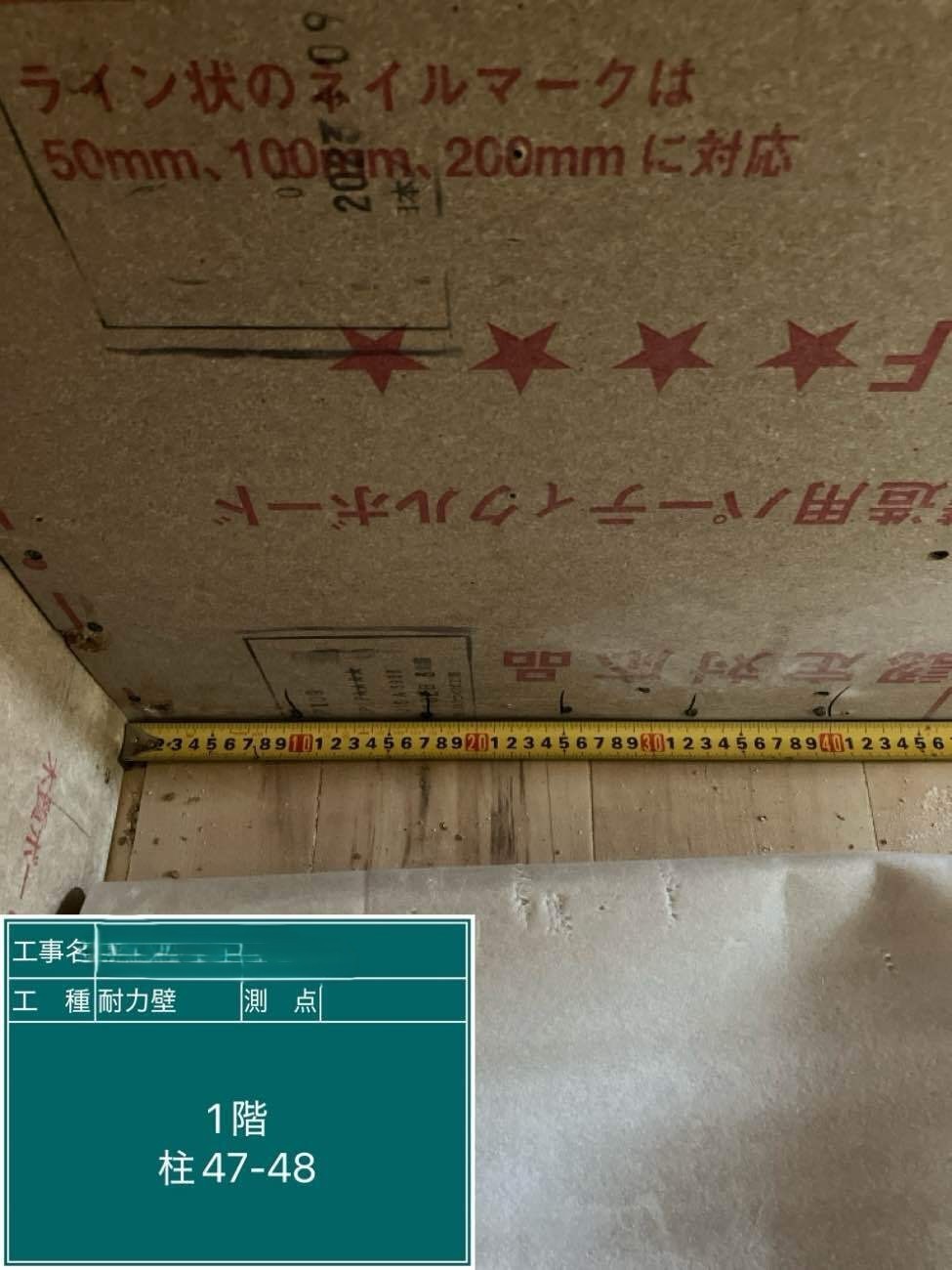

真壁600㎜試験

真壁1365㎜試験

350㎜開口試験

✔ここでのポイント:

では、その「ノボパン」は、具体的に、どのくらいの強さを持っているのでしょうか。ここでは、その強さの指標である「壁倍率」について、日本の木造住宅における、二つの主要な壁の納まり、「大壁(おおかべ)」と「真壁(しんかべ)」の違いと共に、その基本的な性能を解説します。

1.3.1 壁の「仕上げ方」で、強さが変わる

ノボパンが持つ壁倍率は、実は、その「取り付け方」によって、得られる数値が変わってきます。特に、日本の木造住宅には、大きく分けて二つの壁の仕上げ方があり、それぞれで、確保できる強さが異なります。

① 大壁(おおかべ)

これは、柱や梁といった骨組み(軸組)の「外側」に、直接、面材を張る方法です。施工後、柱は、壁の中に隠れて見えなくなります。現在の洋室などで、壁がフラットに仕上げられている場合、そのほとんどが、この「大壁」です。この方法は、面材を、構造体の上に、大きく、そして連続して張ることができるため、構造的に、最も高い強度を発揮することができます。

② 真壁(しんかべ)

これは、和室などで見られる、柱が、室内に露出して見える仕上げ方です。この場合、面材は、柱の外側に張ることはできませんので、柱と柱の「間」に、ぴったりと嵌め込む形で施工します。 この方法は、日本の伝統的な美しさを表現できる一方で、面材が、柱によって分断されてしまうため、どうしても、大壁に比べて、一体性が低くなり、同じ仕様で施工しても、壁倍率は、少しだけ低い数値となります。

1.3.2 ノボパンの、基本的な壁倍率

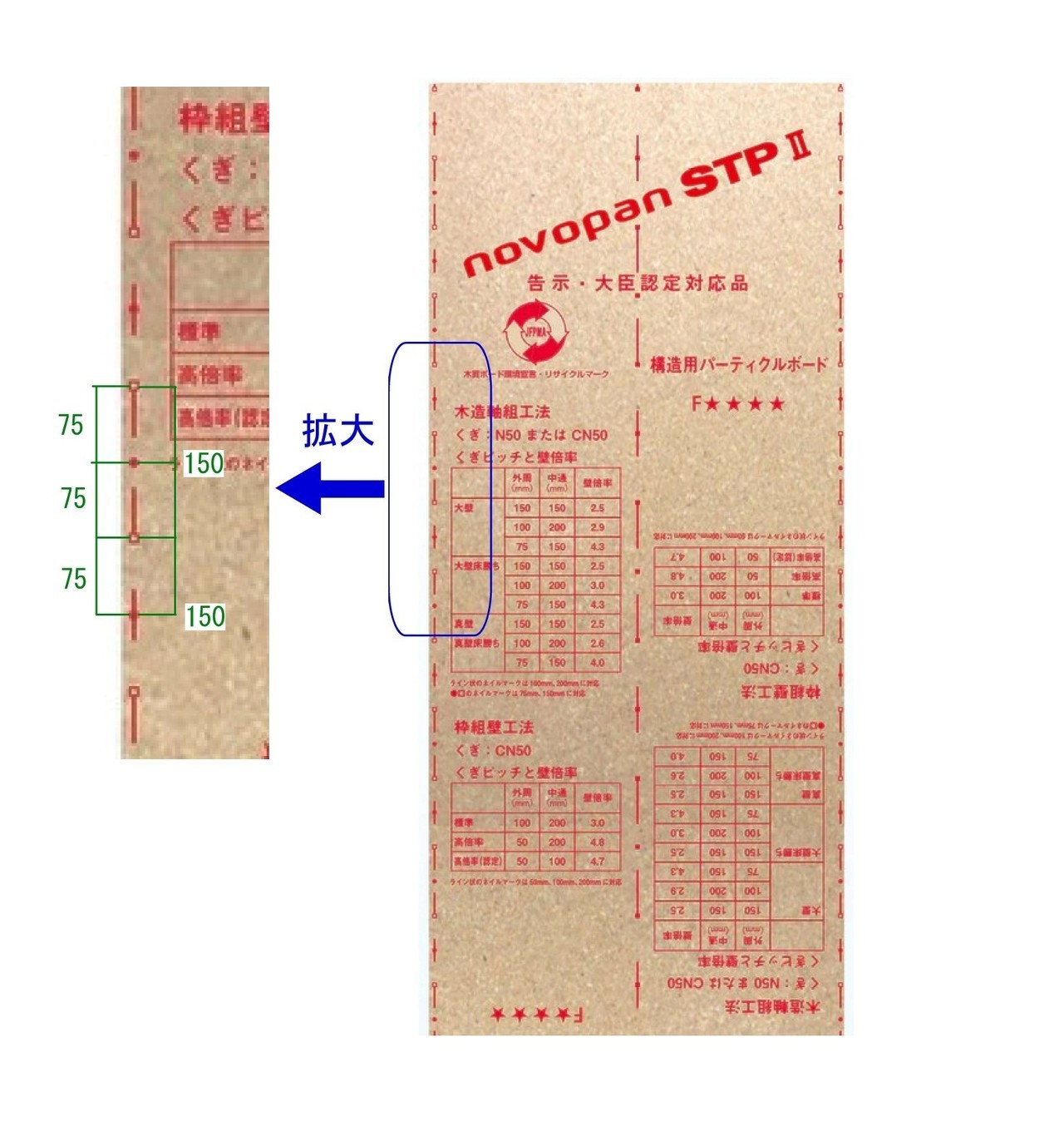

では、具体的に、厚さ9mmの「ノボパンSTPⅡ」を、最も標準的な釘(N50)を、規定の間隔(外周部・中間部ともに@150mm)で留め付けた場合の、基本的なノボパン 壁倍率を見てみましょう。

-

大壁の場合:壁倍率 2.5倍

-

真壁の場合:壁倍率 2.5倍

これは、建築基準法で定められた、最も基本的な仕様です。この「2.5倍」という数値は、一般的な筋交い(片筋交い)の2.0倍を上回る、非常に信頼性の高いものです。

フルリフォームにおいては、お客様が、和室の伝統的な雰囲気を残したい、というご要望をお持ちの場合には「真壁」仕様で、それ以外の、より高い強度を求める場所では「大壁」仕様で、といったように、リノベーション 壁倍率 計画を、柔軟に立てることが可能です。

しかし、実は、この「2.5倍」という数値は、ノボパンが持つ、ポテンシャルの、ほんの入り口に過ぎません。次の章では、この数値を、さらに、3倍、4倍へと引き上げていく、より高度な、プロの技術の核心へと、迫っていきます。

章の概要:前章では、現代の面材耐力壁の主役として、なぜ私たちが「ノボパン」という優れた材料を選択するのか、その科学的な理由をご説明しました。しかし、どんなに優れた素材も、その性能を100%引き出す「使い方」を知らなければ、宝の持ち腐れとなってしまいます。ここからは、いよいよ、私たちプロフェッショナルの技術の核心に迫ります。ただノボパンを張るだけではない、その性能を最大限に引き出すための、緻密なリノベーション 壁倍率 計画の神髄。釘の間隔(ピッチ)一つで、壁の強さを自在にコントロールする技術。リノベーション特有の工程を考慮した「床勝ち」という必須知識。そして、多くの設計者が見過ごしがちな、最も難しいL字コーナー「入隅」の攻略法まで。私たちの技術の引き出しを、ここに全公開します。

2.1 壁倍率を2.5倍から4.3倍まで引き上げる、釘ピッチの魔法

✔ここでのポイント: まず、同じ「ノボパン」という一枚の板が、その留め付け方、特に「釘の間隔(ピッチ)」を変えるだけで、全く異なる強度の壁へと変貌する、というプロの技術を解説します。これにより、家のどの場所に、どの程度の強さが必要なのかを、科学的な根拠に基づいて、自在に計画・設計することが可能になります。

2.1.1 壁の強さは「設計」できる

第1章の最後で、厚さ9mmのノボパンSTPⅡは、標準的な施工で「壁倍率2.5」の性能を持つ、というお話をしました。

しかし、これは、あくまでノボパンが持つ性能の、ほんの入り口に過ぎません。

実は、このノボパン 壁倍率は、固定された一つの数値ではなく、私たちが、意図をもって「設計」できるものなのです。

では、一体、何でその強さをコントロールするのか。魔法の杖があるわけではありません。

その答えは、極めてシンプル。「釘」です。

面材耐力壁の強さは、面材そのものの性能と、それを柱や梁といった骨組みに、いかに強固に一体化させるか、で決まります。

その一体化の鍵を握るのが、面材を留め付ける、一本一本の釘なのです。そして、その釘を「どのくらいの間隔(ピッチ)で打つか」によって、壁の強さ、すなわち壁倍率を、劇的に向上させることができるのです。

2.1.2 釘ピッチで強度を「チューニング」する

ノボパン壁倍率 ― 木造軸組工法

壁倍率仕様一覧(木造軸組工法)

| 工法 | 仕様種別 | 使用釘 | 釘打ちピッチ(mm) 外周 | 釘打ちピッチ(mm) 中通 | 壁倍率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 木造軸組工法 | 大壁 | N50 または CN50 | 150 | 150 | 2.5 |

| 100 | 200 | 2.9 | |||

| 75 | 150 | 4.3 | |||

| 大壁床勝ち | N50 または CN50 | 150 | 150 | 2.5 | |

| 100 | 200 | 3.0 | |||

| 75 | 150 | 4.3 | |||

| 真壁・真壁床勝ち | N50 または CN50 | 150 | 150 | 2.5 | |

| 100 | 200 | 2.6 | |||

| 75 | 150 | 4.0 | |||

| 大壁入隅 | N50 | 100 | 200 | 3.3 |

具体的に、厚さ9mmのノボパンSTPⅡ(大壁仕様)を例に、見ていきましょう。

-

基準の強さ:壁倍率2.5 これは、建築基準法で定められた仕様で、パネルの外周部と中間部の釘ピッチを、ともに150mmにした場合の強度です。これが、全ての基本となります。

-

ワンランク上の強さ:壁倍率2.9 次に、外周部の釘ピッチを100mm、中間部を200mmへと、より密にすると、強度は2.9倍へと向上します。これは、国が個別に性能を認める「大臣認定」を取得した仕様です。

-

最強クラスの強さ:壁倍率4.3 さらに、外周部の釘ピッチを75mm、中間部を150mmまで詰めると、強度は、実に4.3倍にまで跳ね上がります。これは、一般的な筋交いをクロスに入れた壁(4.0倍)をも上回る、極めて強力な耐力壁となります。

この「釘ピッチによる強度のチューニング」こそが、プロのリノベーション 壁倍率 計画の神髄です。

例えば、窓がなく、壁の長さを十分に確保できる場所では、バランスの取れた「2.9倍」仕様を。

一方で、大きな窓の横など、壁の長さは短いが、どうしても高い強度が必要、という場所には、最強の「4.3倍」仕様を、ピンポイントで投入する。

このように、家の特性と間取りに合わせて、最適な強さを、まるでオーケストラを指揮するように、自在に配置していく。これにより、無駄なコストを抑えながら、家全体の耐震性能を、最大限に高めることが可能になるのです。

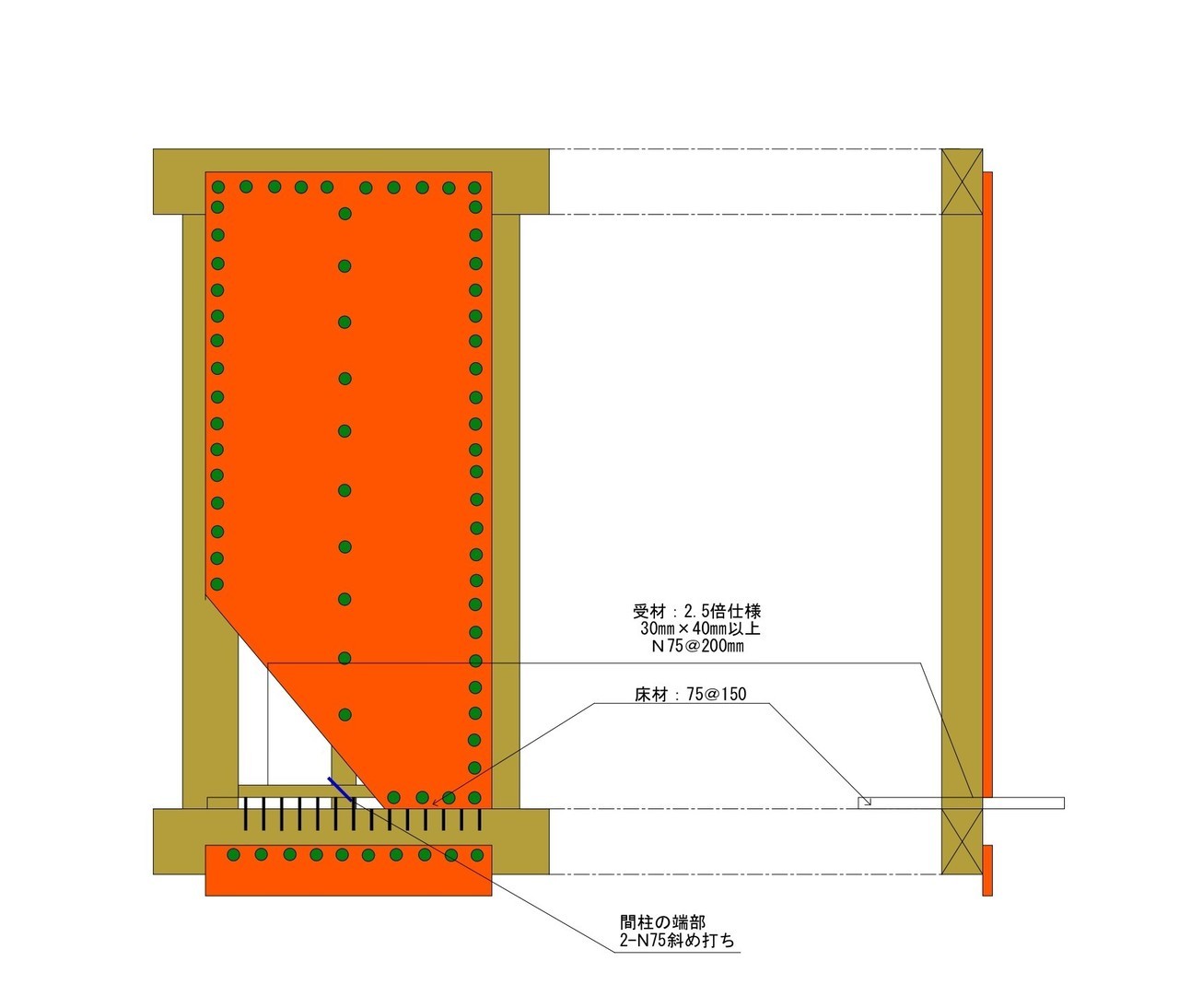

2.2 工程が性能を決める ― リノベーションにおける「床勝ち」という必須知識

✔ここでのポイント:

次に、リノベーション特有の、そして、安全性と性能の両方に直結する、極めて重要な施工上の知識、「床勝ち(ゆかがち)」について解説します。壁と床、どちらを先に作るのか。この工程の順番が、なぜ耐力壁の性能に影響するのか。その理由と、プロが選択すべき正しい施工法を明らかにします。

2.2.1 「床勝ち」とは何か?

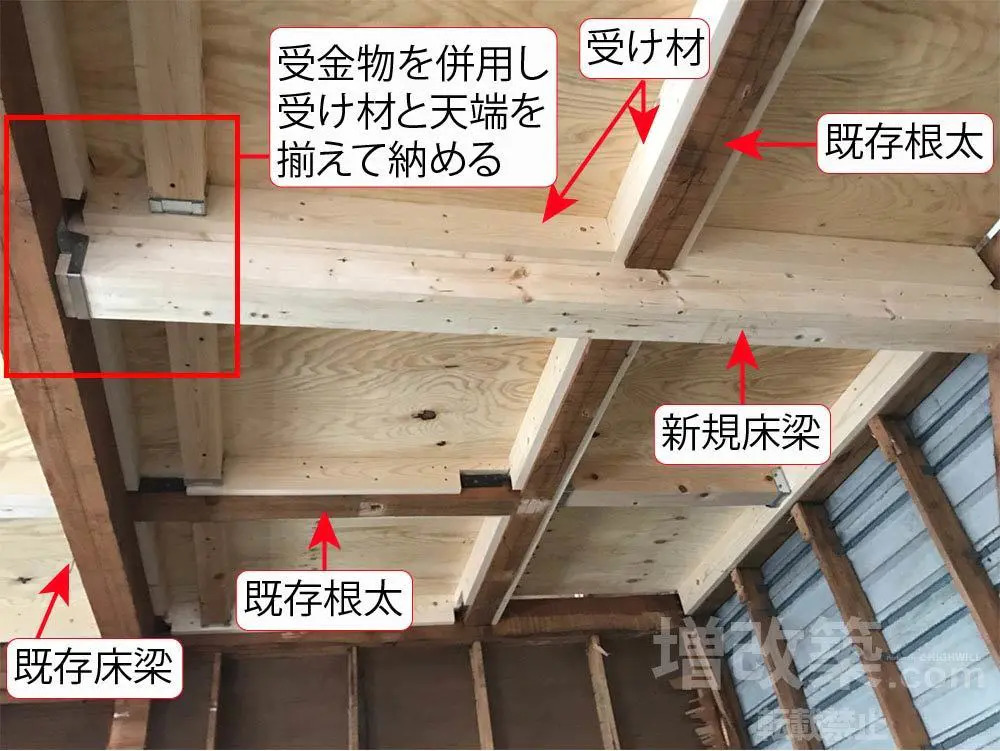

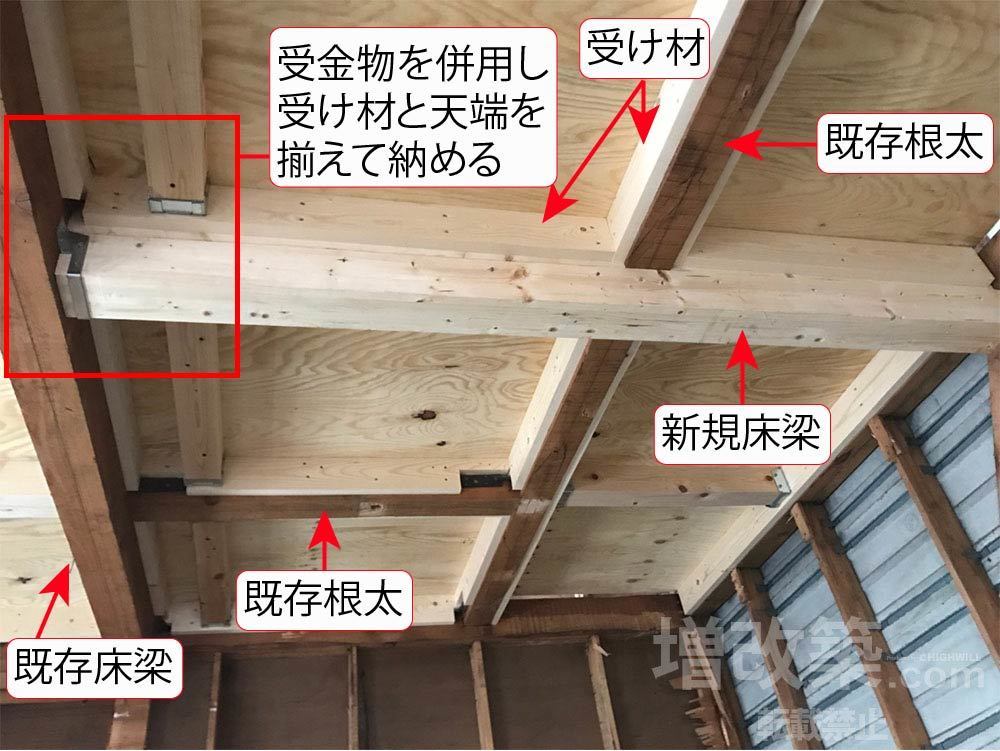

「床勝ち」とは、その名の通り、壁を建てる前に、床の下地となる構造用合板などを、先に施工してしまう工法のことです。新築においては、壁を建ててから床を張る「壁勝ち」も一般的ですが、こと、既存の家を扱う面材耐力壁 リフォームにおいては、この「床勝ち」が、非常に重要な意味を持ちます。

その最大の理由は、「作業の安全性」と「施工品質」の確保です。

フルリノベーションでは、2階の床や壁を全て解体し、骨組みだけの状態にすることが多々あります。

その状態で、職人たちが安全に、そして正確に作業を行うためには、何よりもまず、しっかりとした「足場」が必要です。「床勝ち」工法は、最初に2階の床全面に、厚い構造用合板を張ってしまうことで、この安全な作業ステージを、いち早く確保することができるのです。不安定な梁の上を移動する必要がなくなり、作業効率と、何よりも、施工の精度が、格段に向上します。

2.2.2 「床勝ち」に対応した、認定仕様の価値

しかし、ここには、一つ、専門的な課題がありました。

従来の考え方では、壁(ノボパン)が、床合板の上に乗る形になるため、壁の一番下(柱脚)が、土台や梁に直接固定されず、性能が低下するのではないか、という懸念があったのです。

この課題を解決したのが、メーカーによる、たゆまぬ技術開発です。 「ノボパン」には、この「床勝ち」という、リノベーションの現実に即した施工方法でも、規定の壁倍率を、全く損なうことなく確保できることが、きちんと実験で確かめられ、「大臣認定」として、その性能が保証されているのです。

例えば、先ほどご紹介した釘ピッチ「外周@100mm/中間@200mm」の仕様。

通常の大壁では「2.9倍」でしたが、「大壁・床勝ち」仕様では、壁倍率が「3.0倍」へと、僅かながら、むしろ向上する認定となっています。

これは、施工現場の安全性と、設計通りの性能を両立させたい、という私たちプロにとって、非常に心強い技術的な裏付けです。

この「床勝ち」認定の有無を知っているかどうかもまた、その業者が、リノベーションの現実を、深く理解しているかどうかを測る、一つの指標と言えるでしょう。

2.3 最も見落としやすい場所 ― L字コーナーを制する「大壁入隅」の最新認定

✔ここでのポイント:

最後に、プロの技術の、最も深淵な部分へと、皆様をご案内します。それは、家のL字型のコーナー部分、「入隅(いりすみ)」の扱いです。構造的に、最も補強が難しく、そして、多くの設計者が見過ごしがちなこの場所について、その正しい施工法と、常に更新され続ける、最新の認定情報までを解説します。

2.3.1 なぜ、「入隅」は、特別扱いなのか

家の耐力壁は、ただ、まっすぐな壁だけではありません。L字型に、壁と壁が直角に出会う「入隅」は、家の中に、無数に存在します。そして、この部分は、構造的に、面材を留め付けるのが、非常に難しいという、特殊な問題を抱えています。

通常の大壁であれば、柱の外側に、正面から、まっすぐに釘を打つことができます。しかし、L字のコーナー部分にある柱に対しては、片方の壁からは、斜めにしか釘を打つことができず、十分な強度で、面材を固定することができません。

この問題を解決せずに、ただ、見様見真似で面材を張っても、その入隅部分は、耐力壁として、全く機能しません。地震が来た時、そこが、 마치ジッパーが開くように、破壊の起点となってしまう、極めて危険な弱点となるのです。

2.3.2 常に進化する、プロの知識

この難問を解決するため、メーカーは、入隅部分に、下地となる受け材をどのように設け、どのように釘を打てば、規定の強度を確保できるか、という、「入隅専用」の特別仕様を開発し、その性能認定を取得しています。

例えば、「ノボパン」の公式な仕様書に記載されている「大壁入隅」の壁倍率は、釘ピッチ「外周@100mm/中間@200mm」で、「3.3倍」という、非常に高い数値です。これは、特別な施工を行うことを前提とした、特別な認定です。

しかし、プロの仕事は、ここで終わりません。建築技術は、日進月歩で、常に進化しています。

私たちは、常に、その最新情報にアンテナを張り、お客様にとって、より有利な選択肢がないか、研究を続けています。

実は、この「大壁入隅」については、ごく最近(2023年)、特定の条件(柱のスパンなど)を満たせば、同じ釘ピッチで、壁倍率「3.7倍」を確保できるという、さらに進んだ大臣認定(FRM-0724)が、新たに出ています。

この「0.4」という数値の差は、皆様にとっては、小さなものに思えるかもしれません。

しかし、リノベーション 壁倍率 計画の全体を考える上で、この僅かな差が、間取りの自由度を大きく広げたり、あるいは、より少ない壁量で、家全体の安全性を確保したりすることを可能にする、非常に大きな「武器」となるのです。

常に最新の知見を学び、それを、お客様一棟一棟の、オーダーメイドの計画へと、的確に反映させていく。

そして、その計画を、釘一本に至るまで、現場で完璧に実現させる。次の章では、この完璧な計画を阻む、リノベーション最大の壁、「想定外」という現実について、お話しします。

章の概要:

前章では、「ノボパン」という優れた材料の性能を、プロの技術がいかにして最大限に引き出すか、その緻密な計画の神髄についてお話ししました。しかし、どんなに完璧な計画を机の上で描いたとしても、リノベーションの現場には、新築の家づくりには決して存在しない、最大の「壁」が立ちはだかります。それは、**「開けてみなければ、本当のことは分からない」**という、不確定要素の存在です。この章では、私たちが500棟以上の現場で幾度となく対峙してきた、耐震リノベーションにおける「想定外」の事態、そして、それによって当初の計画がいかに変更を余儀なくされるか、そのリアルな実情を、包み隠さずお話しします。この、ある意味で厳しい現実を知ることこそが、皆様が、本物のプロフェッショナルを見抜くための、最も確かな眼を養うことに繋がるのです。

3.1 新築の「設計図」と、リノベーションの「カルテ」は全く違う

✔ここでのポイント:

まず、新築とリノベーションにおける、計画の立て方の、根本的な思想の違いを解説します。ゼロから理想を描く新築の「設計図」に対し、リノベーションの計画は、既存の家の状態を正確に診断し、治療方針を考える「カルテ」に近いものであること。この認識の違いが、業者選びの重要な分かれ道となります。

3.1.1 新築は「未来を描く」、リノベーションは「過去を読み解く」

多くのリフォーム会社、特に新築も手がける会社が、リノベーションの計画を、新築の「設計図」を描くのと同じ感覚で進めてしまうことがあります。

しかし、これは、根本的な間違いです。 新築の設計図とは、まだ存在しない、まっさらな土地の上に、これから生まれる、若く健康な「理想の身体」を描く作業です。材料は全て新品で、その性能も明確。全てが、計画通りに進むことを前提としています。

一方、リノベーションの計画とは、全く異なります。

私たちの目の前には、すでに何十年という歳月を生きてきた、既存の家という「身体」があります。その身体は、新築時からの設計思想、これまでの増改築の歴史、そして、目には見えない部分での経年劣化など、様々な「個性」と「病歴」を抱えています。 私たちの最初の仕事は、理想の未来を描くことではありません。

まず、その家の「過去」を読み解き、現状を正確に把握するための、精密な「カルテ」を作成することから始まります。耐震診断は、いわば、そのカルテを作るための「健康診断」や「レントゲン撮影」なのです。

3.1.2 「手術」を始めて、初めてわかること

しかし、どんなに優れたレントゲン撮影でも、身体の全てが分かるわけではありません。最終的に、その内部で何が起きているのか、その真実が明らかになるのは、メスを入れ、「手術(=解体)」を始めてからです。

リノベーションも、全く同じです。壁や床を剥がし、家の骨格が露わになった瞬間、私たちは、レントゲンには映らなかった、数々の「想定外」の現実に直面します。そして、その現実に応じて、当初の治療計画(補強計画)を、その場で、的確に、そして柔軟に変更していく、高度な判断力と技術力が求められるのです。

リノベーションの計画を、変更の余地のない、完璧な「設計図」として提示する業者は、この、リノベーションという「手術」の、本質的な難しさと、リスクを、理解していないのかもしれません。私たちが向き合うのは、常に、個性と歴史を持った、唯一無二の「カルテ」なのです。

3.2 「床勝ち」が必須になる瞬間 ― 腐食・蟻害に侵された土台との対峙

✔ここでのポイント:では、その「想定外」とは、具体的にどのようなことか。一つ目の事例として、家の最も重要な土台部分に、予期せぬ損傷が発見されたケースを取り上げます。この発見が、いかにして、前章で学んだ「床勝ち」という施工法を、選択肢から「必須条件」へと変えてしまうのか、そのプロセスを解説します。

3.2.1 最も恐ろしく、そして、最も頻繁に起こる「想定外」

リノベーションの解体現場で、私たちが、最も緊張する瞬間。

それは、1階の床を剥がし、家の木造部分と、コンクリートの基礎とを繋ぐ、最も重要な部材である「土台(どだい)」が、その姿を現す時です。 この土台は、湿気が溜まりやすく、また、シロアリの被害にも遭いやすい、家の中で、最も過酷な環境に置かれた部材の一つです。

そして、私たちの500棟以上の経験の中でも、この土台が、水分の影響で腐食していたり、シロアリの食害によって、中がスカスカになっていたり、という「想定外」は、残念ながら、決して珍しいことではありません。床下点検口から覗いただけでは、決して分からなかった、深刻なダメージ。家の根幹を揺るがす、この現実が、解体して初めて、私たちの眼前に突き付けられるのです。

3.2.2 計画変更:「床勝ち」でなければ、家は建てられない

当初の私たちのリノベーション 壁倍率 計画では、コストや工程を考慮し、壁を建ててから床を張る「壁勝ち」工法を想定していたとします。

しかし、土台が、これほどまでに傷んでいるとなれば、その計画は、即座に、白紙に戻さなければなりません。なぜなら、脆弱で、腐食した土台の上に、これから何十年と家を支える、新しい、強固な耐力壁を建てることなど、絶対にできないからです。 このような事態に直面した時、私たちの治療計画は、次のように変更されます。

Step 1:土台の治療(交換・補強) まず、傷んだ土台を、部分的に、あるいは、場合によっては、家をジャッキアップしながら、全て、新しい、防腐・防蟻処理を施した木材へと交換します。

Step 2:「床勝ち」による、新たな土台の構築 そして、健全な土台が確保された上で、前章で学んだ「床勝ち」工法を選択します。つまり、壁を建てる前に、まず、構造用合板 床 剛床工法によって、1階の床全体を、一枚の、強固で、そして、完全に水平な「ステージ」として、作り上げてしまうのです。

Step 3:新しい土台の上に、壁を建てる この、新たに作られた、強固なステージの上に、ようやく、私たちは、ノボパンを用いた面材耐力壁を、設計図通りに、正確に、そして垂直に、建てていくことができます。

このように、解体後の「想定外」の発見は、時に、私たちの施工の順番(工程)そのものを、根本から変えてしまいます。

当初の計画に固執することなく、その場で、最も安全で、最も確実な方法へと、柔軟に計画を変更できること。そして、その変更に対応できるだけの、技術的な引き出し(この場合は「床勝ち」という知識)を、あらかじめ持っていること。これこそが、リノベーションを専門とする、プロの仕事なのです。

3.3 隠れた「入隅」の発見 ― クローゼットを解体して、初めて変わる構造計画

✔ここでのポイント:もう一つの、より専門的で、しかし、頻繁に起こる「想定外」の事例を解説します。それは、解体前の図面からは読み取れなかった、構造的な「入隅(いりすみ)」の発見です。この、一見、些細に見える発見が、いかにして、家全体の壁倍率 計画を、根底から見直させることになるのか。そのリアルなプロセスをお見せします。

3.3.1 図面には描かれていなかった「現実」

リノベーションの計画は、多くの場合、既存の建物の「設計図」を基に進められます。

私たちも、その図面を読み解き、どこに、どのくらいの強さの壁を配置すれば、家全体の耐震バランスが最適になるか、という、緻密なリノベーション 壁倍率 計画を、解体前に、一度、立案します。 例えば、その計画では、ある場所に、長さ2.7mの、連続した壁があり、そこに、ノボパン 壁倍率4.3倍という、非常に強力な耐力壁を新設する、と想定していたとします。

しかし、いよいよ、解体工事が始まり、その壁の石膏ボードを剥がしてみると、どうでしょう。図面では、ただの壁に見えていたその場所に、実は、壁の角を利用した、古い「クローゼット」が、作り付けられていたことが、判明しました。 そして、そのクローゼットの奥には、図面には描かれていなかった、もう一本の柱が立っており、私たちが、一本の長い壁だと思っていた場所は、実は、L字型に壁が折れ曲がる、複雑な「入隅」であった、という「想定外」の現実が、初めて、明らかになるのです。

3.3.2 壁倍率計画の、根本からの「再設計」

この、一見、些細な発見が、私たちの構造計画に、どれほど大きな影響を与えるか、皆様は、想像できるでしょうか。

前章で学んだ通り、「入隅」は、面材を留め付けるのが、非常に難しい、特殊な場所です。

そして、そのノボパン 壁倍率は、特別な認定仕様を使ったとしても、「3.3倍」あるいは、最新の認定でも「3.7倍」が、上限となります。 つまり、私たちが、当初、その場所に計画していた「4.3倍」という強度は、もはや、物理的に、確保できなくなってしまったのです。

この「0.6〜1.0」という、壁倍率の差は、家全体の耐震バランスを、大きく狂わせます。

このまま、何もしなければ、この部分が、家全体の「弱点」となってしまうでしょう。

さあ、ここからが、プロの腕の見せ所です。 私たちは、この「想定外」の発見を受けて、直ちに、構造計画の「再設計」に入ります。失われた「0.6」の壁倍率を、家のどこか、別の場所で、新たに補わなければなりません。

「あちらの壁の仕様を、2.9倍から3.0倍の床勝ち仕様に変更しようか」

「いや、こちらの壁に、新たに、壁倍率1.5倍の壁を、追加で新設しよう」。

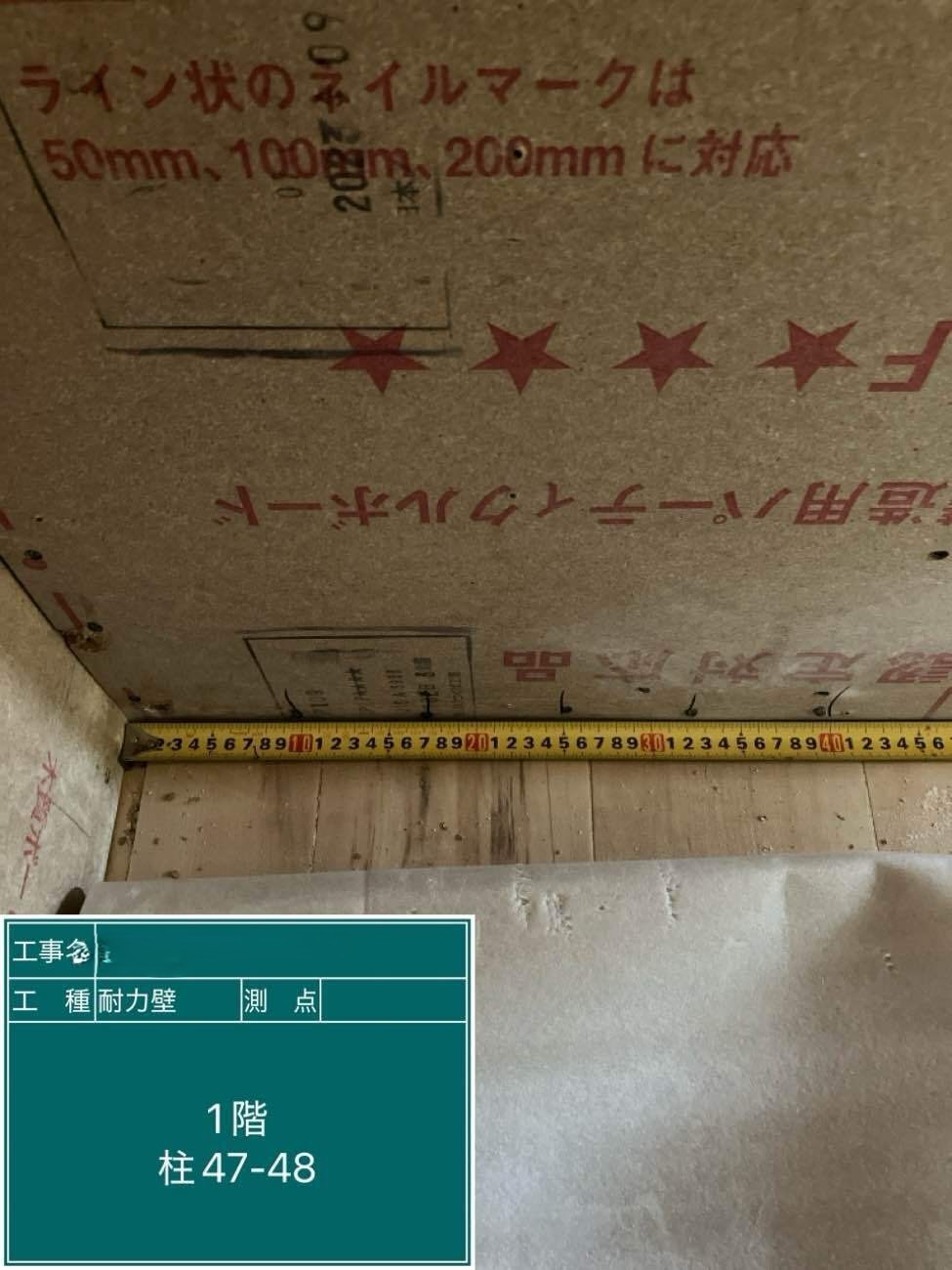

このように、私たちは、解体後の、ありのままの家の姿を、もう一度、精密に調査・計測し、そして、再び、コンピューター上で、構造計算を、ゼロからやり直すのです。解体後に1か月近く現場調査のお時間をいただいています。

お施主様の中には、工事が止まっていて心配される方もおられますが、これは止まっているのではなく、構造躯体が裸になっている状態で、すべての躯体の位置のチェックをしているのです。

想定していたところに柱は立っていたのか?

ピッチはあっていたのか?

躯体の傷み具合はどうなのか?

当初の構造計画で、指定されている金物が設置できる環境なのか?

ノボパンは指定の壁倍率で収まるのか?

これらを第3者の検査機関も入れ調査、そして再度構造計算をやり直すのです。

これらのフェーズを経ることで、初めて基礎補強から工事がスタートできるのです。

この、解体後 精密構造計算という、極めて誠実で、そして、手間のかかるプロセスを、絶対に省略しないこと。

これこそが、リノベーションにおける「想定外」という、最大の壁を乗り越えるための、唯一、そして、絶対的な方法なのです。

次の章では、この「想定外」を乗り越えた先で、いかにして、「三位一体」の、最後のピースを完成させていくのか、そのお話をします。

章の概要:これまでの章で、私たちは「垂直構面」である壁の強化、特に「ノボパン」を用いた科学的な壁倍率計画と、リノベーション特有の「想定外」を乗り越えるための思考法について、深く学んできました。しかし、どんなに強固な壁を配置しても、それだけでは片手落ちです。この章では、いよいよ「耐震の三位一体」を完成させるための、最後の、そして決定的に重要なピースである、「水平構面(床・屋根)」の強化について、その全貌を解説します。伝統的な補強法「火打ち梁」の限界を明らかにし、現代の最適解である「剛床工法」がいかにして家の体幹を鍛え上げるのか。これにより、家は初めて、地震の力に立体的に抵抗する、本当の意味で強固な「箱」となるのです。

4.1 伝統の知恵「火打ち梁」の役割と、「点」の補強としての限界

✔ここでのポイント:

まず、日本の木造住宅で古くから用いられてきた、水平構面を補強するための伝統的な部材、「火打ち梁」について解説します。その役割と価値に敬意を払いつつも、なぜ現代の巨大地震に対しては、それだけでは不十分なのか。「点」で支えることの構造的な限界を明らかにします。

4.1.1 家の四隅を固める、先人たちの知恵

現代の最適解である「剛床工法」を語る前に、私たちはまず、先人たちがどのようにして家の「ねじれ」という問題と戦ってきたのか、その知恵に敬意を払わなければなりません。

そのための最も代表的な部材が、皆様も古いお住まいの小屋裏などで目にしたことがあるかもしれない、「火打ち梁(ひうちばり)」です。

「火打ち」とは、床や屋根の骨組みが直角に交わる「隅」の部分に、斜め45度に架け渡される補強材のことです。この斜材によって、隅に強固な「三角形」を作り出し、地震の力で四角い床フレームがひし形に歪んでしまう(=ねじれる)のを防ぐ、非常に賢い仕組みです。これは、法律でも定められた、日本の木造建築における、水平構面補強の基本中の基本であり、長年にわたり、その役割を果たしてきました。

4.1.2 なぜ、「火打ち梁」だけでは不十分なのか

では、なぜ、この伝統と実績のある「火打ち梁」だけでは、現代の耐震補強として不十分なのでしょうか。

その答えは、火打ち梁が、本質的に「点」の補強でしかない、という限界にあります。

火打ち梁は、あくまで「隅」という点を固めることには、大きな効果を発揮します。しかし、その隅と隅の「間」にある、広大な床や屋根の中央部分は、無防備なままです。例えるなら、大きな布の四隅だけを画鋲で留めているような状態。中央部分を指で押せば、簡単にたわんでしまいます。

阪神・淡路大震災や熊本地震のような、巨大で、かつ、しつこく繰り返す地震動の前では、この「点」の補強だけでは、床全体の変形を抑えきれず、結果として、建物全体の致命的な「ねじれ」を許してしまう危険性があるのです。この限界を超えるために、現代の構造力学が導き出した答え。それが、「面」で支えるという、全く新しい発想でした。

4.2 現代の最適解「剛床工法」― 床と屋根を一枚の“鉄板”に変える技術

✔ここでのポイント: 「点」の補強の限界を超える、現代の標準技術「剛床工法(ごうしょうこうほう)」のメカニズムを解説します。構造用合板という「面材」を用いて、床や屋根を、文字通り一枚の強固な「板」へと変貌させる、その具体的な手法と、もたらされる絶大な効果の核心に迫ります。

4.2.1 「線」と「点」から、「面」への進化

伝統的な「根太工法」の床が「線」の集まりであり、「火打ち梁」が「点」の補強であったのに対し、「剛床工法」は、床や屋根全体を、一つの強固な「面」として作り上げる、という革新的な思想に基づいています。

具体的には、主要構造体である2階の床の梁や根太といった床の骨組みの上に、厚さ24mmや28mmといった、極めて厚い構造用合板を、規定された釘(N75など)とピッチ(間隔)で、隙間なく、そして強固に留め付けていきます。

これにより、それまではバラバラの部材の集合体に過ぎなかった床や屋根の骨組みが、構造用合板と完全に一体化し、まるで一枚の分厚い“鉄板”のように、極めて変形しにくい、強靭な水平構面へと生まれ変わるのです。

この、構造用合板 床 剛床工法こそが、現代の木造住宅の耐震性能を、飛躍的に向上させた、最大の技術革新の一つと言えるでしょう。

4.2.2 家の「体幹」を、根本から鍛え直す

この強固な「面」=「剛床」は、建物に二つの絶大な効果をもたらします。

一つは、序章でお話しした「ねじれの抑制」です。床や屋根が、一枚の硬い板として機能することで、建物は、地震のねじる力に対して、びくともしない、強靭な箱としての剛性を手に入れます。

そして、もう一つが「力の分散」です。地震の力が建物の一点に加わった時、その力は、硬い床という面を通じて、瞬時に、建物全体の壁へと均等に伝達されます。

これにより、特定の壁だけに負担が集中することを防ぎ、家全体の耐力壁が、一つのチームとして、効率的に地震の力に抵抗できるようになるのです。 この剛床工法 リフォームは、まさに、家の「体幹」を、根本から鍛え直す、最強のトレーニングなのです。

>>剛床のさらに詳しい解説は下記のコンテンツも参照ください。

4.3 「剛床」と「耐力壁」の連携 ― これで家は、初めて強固な「箱」になる

✔ここでのポイント:この章、そしてこの記事の構造的な議論の結論です。これまで学んできた「垂直構面(ノボパンの壁)」と、今回学んだ「水平構面(剛床)」が、どのように連携し、耐震の「三位一体」を完成させるのか。その立体的なメカニズムを解説し、本当の意味で強い家が、どのようにして生まれるのかを明らかにします。

4.3.1 「垂直」と「水平」、二つの面の最強タッグ

さて、これで、私たちの武器は、全て出揃いました。

これまでの章で、私たちは、地震の水平な力に直接抵抗する「垂直構面」として、ノボパンを用いた、科学的な壁倍率 計画に基づく、強靭な面材耐力壁を手に入れました。

そして、今、私たちは、その壁を支え、家全体のねじれを防ぐ「水平構面」として、剛床工法による、一枚の鉄板のような、強固な床と屋根を手に入れました。

さあ、この二つの「面」を、強固な金物で、固く結びつけてみましょう。

そこに現れるのは、もはや、単なる柱と梁の集合体ではありません。地震という、あらゆる方向から襲いかかる、予測不可能な力に対して、6つの面(壁・床・天井)が、一体となって抵抗する、完璧な「モノコック構造(一体構造)」の、強固な箱です。

地震が横から壁を押せば、硬い床と天井が、その壁が倒れないように、上下から、がっちりと支える。地震が家をねじろうとすれば、硬い壁が、床と天井が歪まないように、四方から、がっちりと支える。 垂直構面と水平構面が、互いを補い、互いを支え合う。この、完璧な連携プレーが生まれて初めて、家は、本当の意味で、地震に強い建物となるのです。

4.3.2 「三位一体」の完成、そして、その先へ

「壁(垂直構面)」、「床・屋根(水平構面)」、そして、それらを繋ぐ「結束力(接合部)」。

この三つの要素が、全て高いレベルで揃うこと。これこそが、私たちが目指す、耐震補強の理想形「耐震の三位一体」の、本当の姿です。

しかし、思い出してください。

第3章で、私たちは、リノベーションには、「解体して初めてわかる想定外」という、最大の壁が立ちはだかる、という現実を学びました。

どんなに素晴らしい「箱」を設計したとしても、その設計図が、解体後の、ありのままの家の姿に、正確に適合していなければ、それは、机上の空論に過ぎません。

次の終章では、この、リノベーションという、予測不可能な手術を、成功に導くための、最後の、そして、最も重要な、私たちの哲学について、お話しさせていただきます。それは、解体後 精密構造計算という、プロの誠実さの証です。

章の概要:

この長く、そして専門的な耐震計画の物語も、いよいよ、その最終的な結論を迎えます。

私たちは、家を立体的な「箱」として捉える視点を手に入れ、その箱を構成する「垂直構面(壁)」と「水平構面(床・屋根)」の重要性、そしてリノベーションに潜む「想定外」という現実について学んできました。

この終章では、それら全ての議論を統合し、皆様が、真に安全な家を築くために、そして、本当に信頼できるパートナーを選ぶために、最も重要で、そして唯一無二のプロセスとは何か、その答えをお伝えします。

それは、「解体後の精密構造計算」という、プロの技術力と、何よりも「誠実さ」が問われる、究極の約束です。

終章.1 「三位一体」とは、不確定要素を乗り越える計画力そのものである

✔ここでのポイント: まず、このガイド全体を貫くテーマである「耐震の三位一体」について、その定義を、より深い次元へと昇華させます。それは、単に3つの要素を揃えることではなく、リノベーション特有の「不確定要素」を乗り越え、それらを完璧なバランスで調和させる、動的な「計画力」そのものであることを解説します。

終章.1.1 最高の部品だけでは、最高の車は作れない

私たちは、この記事を通じて、「耐震の三位一体」を完成させるための、様々な部品について学んできました。

①【垂直構面】として、ノボパンのような、優れた面材耐力壁。

②【水平構面】として、構造用合板を用いた剛床工法。

③【結束力】として、N値計算に基づいた、最適な耐震金物。

これらは、どれも、現代の耐震技術が生み出した、最高の「部品」たちです。

しかし、もし、F1のレースカーを組み立てる時に、世界最高のエンジンと、最高のタイヤ、最高のシャシーを、ただ、ポンと集めてきただけで、果たして、その車は、コンマ1秒を争うレースで、勝つことができるでしょうか。

答えは、もちろん「ノー」です。 本当に重要なのは、個々の部品の性能以上に、それらの部品を、そのサーキットの特性に合わせて、いかに完璧に「セッティング」し、全体のバランスを最適化するか、という、エンジニアの「計画力」です。

家の耐震計画も、これと全く同じです。

最高の部品を集めるだけでは、決して、最高の安全は手に入りません。

その家の個性と、解体後に明らかになる「想定外」の事態に応じて、壁の強さ(ノボパン 壁倍率)と、床の硬さ、そして金物の配置を、ミリ単位で調整し、家全体の力の流れを、完璧に調和させる。

その、不確定要素を乗り越える、動的な「計画力」こそが、「耐震の三位一体」の、本当の姿なのです。

終章.2 なぜ、「解体前」の安易な確定見積もりと計画は危険なのか

✔ここでのポイント: 多くの施主様が求めてしまいがちな、「解体前の確定見積もり」。なぜ、この一見、安心に見える約束が、リノベーションにおいては、最も危険な「罠」となり得るのか。その裏側にある、不誠実なビジネスの仕組みと、それがもたらす致命的なリスクについて、プロの視点から、忖度なく、その実態を明らかにします。

終章.2.1 「見えない部分」に対する、二つの不誠実

第3章で、私たちは、リノベーションには、腐食した土台や、隠れた入隅といった、「解体して初めてわかる想定外」が、必ず伴う、という現実を学びました。 この、動かせない事実を前にした時、業者の「誠実さ」が、試されます。

もし、ある業者が、解体前の、まだ家の内部が何も見えていない段階で、「耐震補強工事の費用は、これで確定です。もう追加はありません」という、魅力的な「確定見積もり」を提示してきたとしたら。

皆様は、どう思われるでしょうか。

「なんて、良心的な会社だろう」と感じるかもしれません。

しかし、私たちプロの目から見れば、その裏には、二つの、極めて不誠実な可能性が潜んでいるのです。

可能性①:最初から、不必要に高い金額を見積もっている

一つは、起こりうる、ありとあらゆる「最悪の事態」を想定し、そのための費用を、あらかじめ、皆様には見えない形で、見積もりの各項目に、たっぷりと上乗せしているケースです。もし、解体後に、幸いにも、大きな問題が発見されなかったとしても、その、使われなかった「保険料」が、皆様に返ってくることはありません。それは、そのまま、業者の利益となります。

可能性②:問題が起きても、見て見ぬふりをする

そして、さらに悪質なのが、このケースです。最初に、お客様を惹きつけるために、最低限の、安価な見積もりを提示する。そして、解体後に、案の定、土台の腐食などの「想定外」が発見されたとしても、「契約通りなので」と、その問題を見て見ぬふりをして、腐った土台の上に、新しい壁を建ててしまうのです。 美しい内装で、その全てを覆い隠してしまえば、お客様には、もはや、知る由もありません。しかし、その家の耐震性能は、計画とは名ばかりの、極めて危険な状態に置かれます。

どちらのケースも、施主様に対する、重大な裏切り行為であると、私は考えます。

終章.2.2 誠実なプロセスとは何か

では、誠実な業者とは、どうあるべきか。

それは、「解体前の段階では、正確な構造計画と、そのための確定見積もりを出すことは、不可能です」と、正直にお伝えすることです。

そして、「まず、解体工事を行い、家の骨格を全て露わにした上で、もう一度、詳細な調査と、最終的な構造計算(解体後 精密構造計算)を行い、その科学的な根拠に基づいて、最終的な補強計画と、そのための正確な見積もりをご提示させてください」と、透明性の高い、二段階のプロセスを提案することです。

一見、遠回りに見え、そして、最初の段階では、総額が分からずに、不安に感じられるかもしれません。

しかし、このプロセスこそが、皆様の家の現状と、誠実に向き合い、本当に価値のある安全をお届けするための、唯一の、そして、正しい道筋なのです。

終章.3 あなたの家の未来を、不確定要素ごと託せるパートナーですか?

✔ここでのポイント:最後に、この長い物語を通じて、皆様が手に入れた知識を、どのようにして、未来のパートナー選びに活かすべきか。その、究極の判断基準を授けます。それは、技術力や価格以上に、その会社が、リノベーション特有の「不確定要素」に対して、誠実に向き合う覚悟を持っているか、という点です。

終章.3.1 あなたが、本当に問うべきこと

リノベーションは、単に、家という「モノ」を作り変える作業ではありません。

それは、皆様の、そして、ご家族の、これからの人生という、かけがえのない「時間」を、お預かりする仕事です。

その、人生を託すパートナーを選ぶ際に、皆様が、最後に、ご自身の心に問うべきこと。それは、「この会社は、私たちの家の未来を、その、予測不可能な“不確定要素”ごと、引き受けてくれる覚悟があるだろうか?」という、問いです。

・彼らは、リノベーション 壁倍率 計画の、理想論だけを語ってはいないか。

・彼らは、解体後 精密構造計算という、手間のかかる、しかし、最も誠実なプロセスを、標準として約束してくれるか。

・彼らは、万が一の「想定外」が起きた時、それを隠さず、私たちと情報を共有し、共に、最善の解決策を探してくれる、真のパートナーとなり得るだろうか。

終章.3.2 私たちの覚悟と、お約束

私たち、増改築ドットコムは、この問いに対して、私たちの1世紀以上の歴史と、500棟以上の経験の全てをかけて、「YES」とお答えします。

解体後の精密構造計算は、私たちにとって、オプションではありません。それは、私たちの仕事の、根幹をなす「哲学」であり、お客様の未来に対して、私たちが負うべき「責任」そのものです。

私たちは、不確定な未来を、決して、安易な言葉で飾り立てません。

その代わり、その不確定な未来を、科学の眼と、プロの技術、そして、何よりも、お客様と共にあるという誠実さで、一つひとつ、確実な現実へと、変えていくことを、お約束します。

この長い物語が、皆様が、最高のパートナーと出会い、そして、最高の未来を、その手で築き上げるための一助となることを、心より願っております。

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)