戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP >耐震補強リフォーム工事 完全ガイド>【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

更新日:2025/08/26

【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

【耐震ガイド25/32】ビルトインガレージは“時限爆弾”⁉ 弱点を克服する「門型フレーム」補強

【序章】:その便利さの“代償” ― ビルトインガレージに潜む、構造的な時限爆弾

第1章:【構造診断】なぜ、あなたのガレージハウスは「弱い」と断言されるのか

第2章:【発想の大転換】開口部を“壁”に変える、門型フレームという革命

第3章:【技術の神髄】新宿区S様邸 ― 評点1.5以上を達成した、再生手術の全貌

第4章:性能は、細部に宿る ― 防音・断熱、そして美観。妥協なきトータルリノベーション

【終章】:結論:「不可能」とは、単に「前例がない」ということに過ぎない

✔ここでの概要:

「第5部:実践・難関編」、第三のテーマ。それは、都市部で、土地を有効活用するための、最高のソリューションとして、多くのご家庭で採用されている「ビルトインガレージ」です。愛車を、雨風や、盗難から守り、日々の暮らしに、圧倒的な利便性をもたらしてくれる、この、都市の夢の象徴。しかし、その、輝かしい魅力の裏側で、あなたの家が、地震に対して、極めて脆弱な**「構造的な時限爆弾」を、抱えているとしたら。この章では、多くのガレージハウスが、なぜ、構造的に弱い**と言われるのか、その、根本的な理由と、そこに潜む、致命的なリスクについて、まず、皆様と共有します。そして、その、絶望的とも言える弱点を、最高の安全性へと転換させる、私たちの「究極の処方箋」の存在を、お示しします。

序章.1 都市の夢「ビルトインガレージ」― なぜ、これほどまでに人気なのか

✔ここでのポイント:

まず、皆様が、ビルトインガレージのある暮らしに、どのような「夢」と「利便性」を、感じていらっしゃるのか。その、ポジティブな側面から、お話を始めます。特に、土地が限られ、駐車場の確保が、死活問題となる、都市部において、インナーガレージがいかに、合理的で、そして、魅力的な選択肢であるのか。その価値を、改めて、確認します。

序章.1.1 土地の価値を、最大限に引き出す「究極のソリューション」

ここ、東京のような、都市部で、戸建て住宅を、お考えになる時。多くの方が、頭を悩ませるのが、「駐車スペース」の問題です。月々の、駐車場の費用は、数万円にも及び、家計に、大きな負担となって、のしかかります。

かといって、敷地内に、駐車場を設ければ、その分、居住スペースが、削られてしまう。 この、永遠のジレンマに対する、最も賢明で、そして、エレガントな答え。それが、建物の1階部分に、駐車スペースを組み込んだ、「ビルトインガレージ」、あるいは、「インナーガレージ」と呼ばれる、住まいの形です。

限られた土地の価値を、最大限に、引き出し、まさに「一石二鳥」の、合理性を、実現する。この、都市型のソリューションは、多くの方にとって、まさに「夢」のガレージと言えるでしょう。

序章.1.2 雨の日も、風の日も。暮らしに寄り添う、圧倒的な「利便性」

その魅力は、単なる、土地の有効活用だけに、留まりません。

ビルトインガレージが、もたらす、日々の暮らしの「利便性」は、一度、味わってしまえば、もはや、手放すことのできないほどの、価値を持っています。

土砂降りの雨の日、スーパーで、たくさん買い物をした後でも、濡れることなく、玄関まで、荷物を運び込むことができる。

小さなお子様を、チャイルドシートから、降ろす時も、車のドアを、全開にできる、安心感。

そして、何よりも、大切な愛車を、盗難や、いたずら、そして、厳しい、風雨や紫外線から、完全に守ることができる、という、絶大な、所有の満足感。

これらの、日々の、小さな、しかし、確かな「幸福」の、積み重ねこそが、ガレージハウスが、これほどまでに、多くの人々を、魅了してやまない、本当の理由なのです。

序章.2 しかし、その1階は“空洞”である ― 耐震性における、致命的な弱点

画像の説明を入力してください

✔ここでのポイント:

その、輝かしい魅力の、裏側にある、厳しい「現実」について、お話しします。皆様が、日々、その利便性を、享受している、そのガレージの、巨大な「開口部」が、地震の際には、家全体を、崩壊へと導きかねない、極めて危険な「弱点」となる、という、構造力学上の、動かぬ事実。なぜ、木造のビルトインガレージが、構造的に弱いと言われるのか。その、致命的な理由を、解説します。

序章.2.1 家の、最も重要な「土台」が、存在しない

では、なぜ、これほどまでに、魅力的で、合理的なはずの、ビルトインガレージが、私たち、耐震のプロフェッショナルの目には、「構造的な時限爆弾」と、映るのでしょうか。

その答えは、家の、構造の、最も基本的な、原則に立ち返れば、あまりにも、明白です。

地震の、強烈な、横揺れに対して、家が、踏ん張るために、最も重要なもの。それは、建物の、1階部分の、壁の「量」と「バランス」です。4つの方向に、バランス良く、配置された、強固な壁が、一体となって、初めて、家は、一つの「箱」として、地震の力に、抵抗することができます。

しかし、ビルトインガレージのある家は、どうでしょうか。 車を、出入りさせるために、建物の、正面の壁が、ほとんど、あるいは、全く、存在しません。建物の、最も重要な、1階部分が、いわば「空洞」の状態なのです。

それは、4本の脚で、しっかりと立つ、テーブルの、手前の2本の脚を、いきなり、切り落としてしまうようなものです。残された、奥の2本の脚だけで、テーブルの、全ての重さと、横からの揺れを、支えなければならない。その、構造的な、無理と、アンバランスが、いかに、危険な状態であるか、皆様にも、ご想像いただけるかと思います。

序章.2.2 地震の「ねじれ」が、全てを破壊する

この、1階部分の、壁の、極端な「偏り(偏心)」は、地震の際に、建物に、致命的な「ねじれ」を、引き起こします。

地震の揺れは、綺麗に、前後左右に、揺れるわけでは、ありません。複雑な、ねじれの力が、家全体を、襲います。

壁が、バランス良く配置されていれば、その、ねじれの力を、家全体で、受け流すことができます。

しかし、正面が、がらんどうの、ビルトインガレージの家では、力の、逃げ場がありません。

地震のエネルギーは、壁のある、奥側と、壁のない、手前側との間で、巨大な、ねじれの渦となり、残された、数少ない柱や、壁の、接合部に、凄まじい、破壊的な力を、集中させるのです。

これこそが、阪神・淡路大震災や、熊本地震でも、数多く、報告された、ビルトインガレージを持つ、木造住宅の、典型的な、倒壊パターンなのです。

皆様が、日々、享受している、その「便利さ」は、実は、地震という、非日常の瞬間に、牙を剥く、極めて、大きな「代償」と、隣り合わせの、危険なバランスの上に、成り立っているのかもしれないのです。

序章.3 この章であなたが手に入れる、開放感と安全性を両立させる「究極の処方箋」

✔ここでのポイント:

この、絶望的とも思える、構造的なジレンマ。その、袋小路に、一条の光を灯す、「究極の処方箋」の、存在を、ここで、宣言します。ガレージの、開放感を、一切、犠牲にすることなく、家の耐震性を、新築の最高レベルにまで、引き上げる。その、夢のような、耐震補強を、可能にする、具体的な、技術の、全体像を、お示しします。

序章.3.1 「便利さ」と「安全性」、どちらかを、諦める必要はない

さて、ここまで、ビルトインガレージが、抱える、厳しい現実について、お話ししてきました。

「では、やはり、安全な家にするためには、ガレージを、壁で、塞いでしまうしか、道はないのか…」。

そう、落胆された方も、いらっしゃるかもしれません。

しかし、ご安心ください。 この記事が、皆様に、お伝えしたい、最も、重要なメッセージ。それは、「ビルトインガレージの、圧倒的な“利便性”と、最高の“安全性”。その二つは、決して、トレードオフの関係ではなく、現代の、正しい技術と考え方をもってすれば、完璧に、両立させることが可能である」という、希望に満ちた、事実です。

序章.3.2 私たちが、ご提案する「究極の処方箋」

その、二律背反を、解決するための、究極の処方箋。

それは、「壁がないのなら、そこに“透明な壁”を、創れば良い」という、発想の転換です。

私たちが、インナーガレージのリフォームで、多用する、「門型フレーム」による耐震補強。

それは、まさに、ガレージの、巨大な開口部の、両脇と、上部に、強靭な「門」の形の、フレームを、設置することで、あたかも、そこに、「透明な、耐力壁」が存在するかのように、建物全体の、構造バランスを、劇的に、改善する、という、技術です。 この、先進的な技術と、従来の、緻密な耐震補強とを、組み合わせることで、私たちは、ガレージの、開放感を、一切、損なうことなく、皆様の家を、評点1.5以上という、新築の、最高等級レベルの、安全性へと、導くことができるのです。

この、ガイドでは、

-

なぜ、あなたのガレージハウスが、構造的に弱いのか、その、明確な、診断結果を、お示しします。

-

そして、その、弱点を、克服するための、具体的な「門型フレーム」などの、処方箋を、全公開します。

-

最後に、実際に、私たちが、その手術によって、絶望的な状況にあった、新宿区のS様邸を、完全な、再生へと導いた、感動の、物語を、ご紹介します。

皆様の、ビルトインガレージへの「不安」が、未来への「希望」へと、変わる。その、全ての、答えが、ここにあります。 さあ、それでは、あなたの家の「時限爆弾」を、安全な「要塞」へと、変えるための、具体的な、学びの旅へと、出発しましょう。

章の概要:

序章では、ビルトインガレージが、その圧倒的な利便性の裏側で、「構造的な時限爆弾」となり得る、という衝撃的な事実をお伝えしました。では、なぜ、多くのリフォーム会社が、ガレージハウスの耐震補強、特に「評点1.5以上」という、極めて高い目標を前に、匙を投げてしまうのでしょうか。

この章では、実際に、私たちが増改築の現場で向き合った、東京都新宿区S様邸という、まさに典型的な難関事例を「患者」として、その構造的な脆弱性の正体を、解き明かしていきます。「壁の偏心」と「剛性のアンバランス」が、いかにして、地震の際に、家全体を、無慈悲に「ねじる」力へと変わるのか。

その、恐るべきメカニズムを、私たちプロの視点から、徹底的に、解説します。

1.1 S様邸の絶望 ― 大手さえも匙を投げた「半地下RC+木造」という難題

✔ここでのポイント:

まず、この物語の、主人公である、新宿区S様邸が、いかに、困難で、そして、専門家泣かせの、課題を抱えていたか。その、絶望的な状況から、お話を始めます。木造と、鉄筋コンクリート(RC)造が混在する「混構造」。そして、評点1.5以上という、極めて高い目標。大手リフォーム会社でさえ、「不可能だ」と、断言した、その、難題の、本質に迫ります。

1.1.1 「評点1.5以上は、不可能です」― 大手から受けた、非情な宣告

ビルトインガレージを持つ家の、構造的な脆弱性を、具体的に、ご理解いただくために、まずは、私たちが実際に、お手伝いさせていただいた、ある、お客様の物語を、ご紹介させてください。

東京都新宿区にお住まいの、S様。20年ほど前に、中古で、半地下の駐車場がついた、木造2階建ての住宅を、購入されました。しかし、東日本大震災をきっかけに、ご自宅の耐震性に、強い不安を覚え、専門家による、耐震診断を受けたところ、極めて低い、評点が、算出されたのです。

S様は、当然、耐震補強を、決意されます。そして、どうせ、大掛かりなリフォームをするのであれば、新築の、最高レベルの安全性である、「上部構造評点1.5以上(耐震等級3相当)」を実現したい、と、強く、願われました。

しかし、その、あまりにも高い理想は、現実の壁の前に、ことごとく、打ち砕かれます。

S様が、相談された、複数のリフォーム会社、その中には、誰もが知る、大手企業も含まれていましたが、その、全ての会社から、返ってきた答えは、同じでした。 「この建物で、評点1.5以上を、達成することは、不可能です」と。

1.1.2 なぜ、プロでさえ、匙を投げたのか ―「混構造」という、難病

なぜ、名だたる、プロフェッショナルたちが、揃って、白旗を上げたのでしょうか。

その理由は、S様邸が、単なる木造のビルトインガレージではなく、「半地下の、鉄筋コンクリート(RC)造の車庫の上に、木造2階建てが乗っている」という、極めて、特殊で、そして、診断・治療の難しい「混構造(こんこうぞう)」と呼ばれる、構造形式だったからです。

硬く、そして、重い、RC造と、しなやかで、そして、軽い、木造。地震が来た時、この、性質の全く異なる、二つの構造体は、全く、別の揺れ方をします。

その、複雑な揺れを、正確に予測し、そして、その、二つの構造体を、いかにして、強固に一体化させ、地震のエネルギーを、スムーズに、地面へと逃がすか。 それは、心臓と、肺の、同時移植手術にも、匹敵するほどの、高度な、知識と、経験が求められる、まさに「難病」なのです。この、難病を前に、多くの会社が、「私たちには、執刀できません」と、匙を投げてしまった。それが、S様が、最初に直面された、絶望の、正体でした。

1.2 「ねじれ」を生む、致命的な弱点 ― 壁の偏心と、剛性のアンバランス

✔ここでのポイント:

次に、S様邸だけでなく、ほとんど全ての、ビルトインガレージを持つ家が、共通して抱える、構造的な「癌」について、解説します。それは、「壁の偏心」と「剛性のアンバランス」という、致命的な弱点です。

なぜ、この二つの要素が、地震の際に、家を、雑巾のように「ねじる」、破壊的な力へと、変わるのか。その、恐るべきメカニズムを、誰にでも、分かる、簡単な比喩で、ご説明します。

1.2.1 なぜ、あなたのガレージハウスは、地震で「ねじれる」のか

なぜ、木造のビルトインガレージは、これほどまでに、弱いと、言われるのでしょうか。

その、構造的な、根本原因は、たった二つの、専門用語で、説明することができます。 それが、「偏心(へんしん)」と「剛性(ごうせい)のアンバランス」です。

スーパーマーケットで、重たい荷物を満載した、ショッピングカートを、押すところを、想像してみてください。

もし、あなたが、ハンドルの「真ん中」を押せば、カートは、まっすぐ、進みますね。 では、もし、ハンドルの「右端」だけを、力強く、押したとしたら、どうなるでしょうか。カートは、その場で、ぐるぐると、回転してしまうはずです。

家の、耐震性も、これと、全く同じです。 地震の力は、いわば、建物の「重心(重さの中心)」を、押してきます。

それに対して、家は、「剛心(ごうしん=強さの中心)」で、踏ん張り返します。

壁が、四方に、バランス良く、配置された、総二階の家であれば、この「重心」と「剛心」は、ほぼ、同じ位置にあります。だから、地震の力に対して、まっすぐ、踏ん張ることができる。

しかし、ビルトインガレージの家は、どうでしょうか。

1階の、正面には、壁が、ほとんど、ありません。壁は、奥の3方向に、極端に、偏っています。

つまり、「剛心」が、建物の、奥の方に、大きく、ずれているのです。

この状態で、地震が、家の「重心(真ん中)」を、揺さぶれば、どうなるか。 それは、まさに、ショッピングカートの、端を押した時と、同じです。家は、その場で、強烈な「ねじれ」を、発生させ、自らを、破壊しようとするのです。

1.2.2 硬い壁と、柔らかい壁の、不協和音

そして、その「ねじれ」を、さらに、増幅させるのが、「剛性のアンバランス」です。

壁が、びっしりと詰まった、奥の3方向は、非常に「硬く(剛性が高い)」。

一方で、柱しかなく、がらんどうの、ガレージの開口部は、極めて「柔らかい(剛性が低い)」。

この、硬い部分と、柔らかい部分が、混在した状態で、地震の揺れを受けると、両者は、全く、別の動きをしようとします。

硬い壁は、その場に、踏みとどまろうとする。柔らかい開口部は、大きく、変形しようとする。

その、矛盾した動きが、両者の、接合部分である、角の柱に、凄まじい、引き裂くような力を、集中させるのです。

この、「偏心」と「剛性のアンバランス」という、二つの、構造的な弱点。これこそが、ガレージハウスの耐震性における、アキレス腱なのです。

1.3 構造計算上の「3階建て」扱い ― 見えざる、もう一つのリスク

✔ここでのポイント:

最後に、S様邸のような「半地下車庫」を持つ住宅が、さらに、抱えることになる、法律上の、もう一つの、見えざる「リスク」について、解説します。それは、見た目は、2階建てでありながら、構造計算の世界では、「3階建て」として、扱われ、より厳しい、安全基準が、求められる、という、専門家でなければ、見抜くことのできない、重要な、ポイントです。

1.3.1 「2階建て」と「3階建て」を分ける、法律の壁

皆様のお住まいは、何階建てでしょうか。ほとんどの方が、見た目の通り、「1階建て」あるいは「2階建て」と、お答えになるでしょう。 しかし、建築基準法、そして、構造計算の世界では、その「階数」の数え方が、少し、異なります。

そして、S様邸のような、「半地下の車庫を持つ、木造2階建て」の住宅。

これは、私たちの、プロの世界では、構造計算上、「3階建て(正確には、3層の構造体)」として、扱わなければならない、という、極めて、重要な、ルールが存在するのです。

なぜなら、地面に接する「半地下のRC車庫」を、構造的な「1層目」とし、その上の、木造の1階部分を「2層目」、そして、木造の2階部分を「3層目」として、計算しなければ、その建物が、地震の際に、どのように揺れるかを、正確に、シミュレーションすることが、できないからです。

1.3.2 なぜ、「3階建て」になると、ハードルが、上がるのか

では、「3階建て」扱いになると、何が、変わるのでしょうか。

それは、求められる、構造安全性の、レベルが、飛躍的に、高くなる、ということです。

建物は、高くなれば、なるほど、地震の際の、揺れ幅が、大きくなり、そして、その、骨格にかかる、負担も、増大します。

そのため、法律は、3階建て以上の、木造建築物に対しては、2階建て以下の、建物よりも、遥かに、厳しい、構造規定を、課しているのです。

例えば、2階建てであれば、省略することが、許される場合もある、詳細な「構造計算」が、3階建てでは、義務付けられます。

そして、求められる、壁の量や、柱の太さ、基礎の強度も、格段に、厳しいものとなります。

つまり、S様邸が、直面していた、本当の、絶望。 それは、「混構造」という、難病を、抱えながら。

「偏心」という、致命的な、弱点を、持ちながら。

なおかつ、「3階建て」という、極めて、厳しい、ルールの、土俵の上で、戦わなければならない、ということだったのです。

これだけの、三重苦を前に、多くの会社が、「評点1.5以上は、不可能だ」と、結論づけたのも、無理からぬこと、と言えるかもしれません。

しかし、「不可能」とは、多くの場合、「それを、可能にするための、知恵と、情熱が、ない」という言葉の、言い換えに過ぎない。

次の章では、この、絶望的な、三重苦を、私たちが、どのような「逆転の発想」で、克服していったのか。その、究極の処方箋、「門型フレーム」という、革命について、お話しします。

章の概要:

前章で、私たちは、ビルトインガレージが抱える、「壁の偏心」と「剛性のアンバランス」という、構造的な、宿命とも言える弱点について、学びました。

壁がないのなら、そこに「壁」を創れば良い。しかし、車を駐車するため、物理的な壁は、創れない。この、究極のジレンマを、いかにして、解決するのか。

この章こそが、私たちの「逆転の発想」の、核心です。常識の壁を乗り越えるため、私たちが、そのヒントを見出したのは、意外にも、「窓」の技術でした。

窓サッシの補強技術を、ガレージの巨大な開口部に、応用する。その、常識を覆す、革新的なソリューション「門型フレーム」による、耐震補強。その、「透明な耐力壁」とも言える、驚くべき技術の、全貌を、明らかにします。

2.1 なぜ、通常の耐震補強では「評点1.5」に届かないのか

✔ここでのポイント:

まず、なぜ、一般的な耐震補強の手法、例えば、壁を増やしたり、筋交いを入れたり、といった、通常のやり方だけでは、ビルトインガレージを持つ家の、評点1.5以上という、高い目標を、達成することが、極めて困難であるのか。

その、構造力学的な「限界」について、解説します。この、限界を知ることこそが、新しい、発想の転換の、必要性を、理解するための、第一歩となります。

2.1.1 通常の「耐震補強」の、基本的な考え方

一般的な木造住宅の耐震補強において、私たちが用いる、基本的な「武器」は、主に、三つあります。

一つは、既存の壁の中に、「筋交い」という、斜めの部材を、追加すること。

二つ目は、壁に、「構造用合板」などの、面材を張り、壁そのものを、強くすること。

そして、三つ目が、柱と、梁や土台との、接合部に、「金物」を取り付け、地震の際に、骨格が、バラバラになるのを、防ぐこと。

これらの手法を、構造計算に基づき、バランス良く、配置することで、家の耐震性は、向上します。

2.1.2 なぜ、その「常識」が、ガレージハウスには、通用しないのか

しかし、この、教科書通りの「常識」が、ビルトインガレージを持つ家、特に、評点1.5以上という、極めて高い耐震性を目指す、ガレージハウスの前では、いとも、簡単に、通用しなくなってしまうのです。

なぜなら、前章で、学んだ通り、問題の本質は、単に「壁の量が、少ない」ということだけでは、ないからです。 問題の、本当の核心。それは、「壁の、圧倒的な、偏り(偏心)」です。

この状態で、ただ、壁のある、奥の3面の壁だけを、さらに、強く補強したとしても、どうなるでしょうか。

それは、ショッピングカートの、片側だけを、さらに頑丈にするようなものです。カートの、ねじれやすさは、全く、改善されません。むしろ、硬い部分と、柔らかい部分との、剛性の差が、さらに、広がり、地震の際には、より、強烈な「ねじれ」の力が、発生してしまう、危険性すら、あるのです。

評点1.5という、建築基準法の、1.5倍もの、強さを達成するためには、この、根本的な「ねじれ」の問題を、解決しない限り、いくら、他の壁を強くしても、計算上、目標値に、到達することは、極めて、困難なのです。

私たちに、必要だったのは、壁を「増やす」という、単純な足し算では、ありませんでした。私たちに、必要だったのは、この、構造力学の、根本的な、ゲームのルールそのものを、変えてしまうような、全く新しい「発想」だったのです。

2.2 窓の技術を、車庫に応用する ― YKKAP「フレームプラス」という、逆転の発想

✔ここでのポイント:

この、絶望的なジレンマを、打ち破るための、革命的な「逆転の発想」。

その、驚くべき、アイデアの源泉が、実は、「窓」の技術にあった、という、物語を、お話しします。

大きな窓という「開口部」を、耐力壁に変える、YKKAP社の先進技術「フレームプラス」。その、窓のための技術を、車庫の開口部に、応用する。その、常識を覆す、私たちの、挑戦の、軌跡を、ご紹介します。

2.2.1 「開口部」という、共通の悩み

「壁がない場所に、壁を創る」。

この、禅問答のような、課題を前に、私たちは、一度、ガレージから、目を離し、家の中の、別の「開口部」に、注目しました。 それは、「窓」です。 大きな窓は、家に、光と、風を、もたらしてくれる、素晴らしい要素です。しかし、同時に、それは、耐力壁を、設置できない「弱点」でもあります。この、窓という「開口部」の、耐震性を、いかにして、高めるか。それは、私たち、建築業界が、長年、取り組んできた、大きなテーマでした。

2.2.2 YKKAP社が、生み出した「答え」

その、長年のテーマに対して、日本の、サッシメーカーの雄である、YKKAP社が、一つの、画期的な「答え」を、生み出しました。 それが、「フレームプラス」という、製品です。

これは、窓の、外周を、強靭な、アルミ製の「門型フレーム」で、囲むことで、窓そのものを、壁の、一部として、構造計算に、組み込むことを、可能にした、革新的な技術です。

このフレームが、地震の力を、しっかりと、受け止めることで、窓という「開口部」が、耐力壁と、同等の性能を持つ、と、国から、認められたのです。

2.2.3 私たちの、逆転の発想

そして、ある日、私たちは、この「フレームプラス」の、技術資料を、眺めている時に、一つの、天啓とも言える、アイデアに、思い至ります。「もし、この技術が、窓という“小さな開口部”を、耐力壁に、変えることができるのであれば。同じ、この技術を、応用すれば、ガレージという“巨大な開口部”をも、耐力壁に、変えることが、できるのではないか?」と。 それは、まさに、コロンブスの卵。常識を、180度、転換させる「逆転の発想」でした。

もちろん、それは、簡単な道のりでは、ありませんでした。

本来、窓のために、開発された製品を、車庫に応用するためには、無数の、構造計算と、シミュレーション、そして、メーカーとの、綿密な、技術協議が必要でした。

しかし、私たちは、諦めなかった。なぜなら、この、無謀とも思える挑戦の先にこそ、S様邸のような、ビルトインガレージを持つ、全てのお客様を、救うことができる、唯一の光が、あると、確信していたからです。

2.3 「透明な耐力壁」の誕生 ― 開放感を一切損なわずに、壁量を確保する技術

✔ここでのポイント:

最後に、その、逆転の発想が、もたらした、驚くべき「革命」の、成果について、お話しします。それは、「透明な耐力壁」の、誕生です。ガレージの、開放感を、一切、犠牲にすることなく、そこに、あたかも、強固な壁が、存在するかのごとく、圧倒的な、壁量を、確保する。その、魔法のような技術の、本質を、解説します。

2.3.1 究極のジレンマを、解決する「魔法」

思い出してください。ビルトインガレージが、抱える、究極のジレンマ。

それは、「車を入れるための、開放的な『空間』が欲しい」という、暮らしの要望と、「地震に耐えるための、強固な『壁』が欲しい」という、構造の要請。その、二律背反でした。

YKKAP社の「フレームプラス」を、応用した、門型フレームによる耐震補強は、この、長年の、ジレンマを、まさに、魔法のように、解決します。

2.3.2 開口部が、「最強の壁」へと、生まれ変わる

私たちが、ガレージの開口部に、設置する、この、強靭な、金属製の門型フレーム。

それは、皆様の、目には、ほとんど、意識されることは、ありません。

車は、これまで通り、スムーズに、出入りすることができます。

しかし、ひとたび、巨大地震が、襲いかかった、その瞬間。この「透明なフレーム」は、突如として、その、真の姿を、現します。

それは、地震の、強烈な「ねじれ」のエネルギーを、その、強靭な、門型の構造で、正面から、受け止め、びくともしない、「最強の、耐力壁」へと、変身するのです。

これまで、家の、最大の「弱点」であったはずの、巨大な開口部が、逆に、家の、耐震性を、最も、力強く、支える「要」となる。 この、門型フレームという、革命的な技術によって、私たちは、インナーガレージのリフォームにおいて、「開放感」と「安全性」という、二つの、究極の価値を、一切、妥協することなく、完璧に、両立させる、という、奇跡を、現実のものとしたのです。

次の章では、この、革命的な技術を、武器として、私たちが、いかにして、新宿区S様邸という、難病の、大手術を、成功へと導いたのか。その、感動の、物語の、全てを、お話しします。

章の概要:

前章で、私たちは、ビルトインガレージの、構造的な弱点を、克服するための、革命的な処方箋、「門型フレーム」の、存在を知りました。

ここからは、その、究極の処方箋を、武器として、私たちが、いかにして、新宿区S様邸という、一つの家族の、絶望的な状況を、希望へと、変えていったのか。

その、息をのむような「再生手術」の、全貌を、ドキュメンタリーのように、追いかけます。解体して初めて、明らかになった「無筋基礎」や「抜かれた柱」といった、次々と、襲いかかる、想定外の事態。

それらを、一つひとつ、乗り越え、半地下のRC基礎と、木造の上部構造を、完璧に一体化させ、評点1.5以上という、極めて高い目標を、達成していく。

その、私たちの、技術と、情熱の、全てを、豊富な写真と共に、ステップ・バイ・ステップで、ご覧いただきます。

3.1 Step1:解体と再診断 ― 発見された「無筋基礎」と「抜かれた柱」

✔ここでのポイント:

全ての、大規模なリノベーションは、「解体」から始まります。しかし、それは、単なる、破壊行為ではありません。それは、家の、服を脱がせ、その、素顔と、向き合う、最初の「診断」です。このセクションでは、S様邸の、解体プロセスと、その中で、明らかになった、図面には、決して、描かれていなかった、二つの、衝撃的な「想定外」の事実について、ご報告します。

3.1.1 「想定内」を、超える、現実と向き合う覚悟

S様邸の、再生手術は、まず、家を、一度、その骨格だけの状態に戻す、「内外部スケルトンリフォーム」から、始まりました。

これは、新築のように、重機で、一気に壊すのではなく、職人が、内部から、一つひとつ、手作業で、解体していく、極めて、繊細な作業です。

なぜなら、私たちは、既存の、柱や梁といった、まだ使える「骨格」を、最大限に、活かしながら、補強計画を、立てていくからです。 そして、この、解体のプロセスこそが、リノベーションにおける、最も、スリリングで、そして、最も、私たちの、真価が問われる、瞬間でもあります。

なぜなら、壁や、床の内側に、隠されていた、その家の、本当の「素顔」が、初めて、私たちの前に、姿を現すからです。 そして、S様邸の「素顔」は、私たちの、当初の想定を、遥かに、超えるものでした。

3.1.2 発見された、二つの「想定外」

S様邸は、築20年強。1981年の「新耐震基準」の、後に建てられた、比較的に、新しい建物でした。しかし、その、内壁と、外壁を、剥がし、骨格だけの状態にした時、私たちは、二つの、信じがたい、そして、極めて危険な「想定外」の事実を、発見したのです。

① 発見①:無断で「抜かれた柱」 中古で、この家を、購入されたS様は、ご存じありませんでしたが、以前の所有者が、リフォームを行った際に、構造上、極めて重要な、柱が、一本、何の補強も、されないまま、抜き取られていたのです。2階の、重い荷重が、本来、あるべきはずの、柱がないまま、かろうじて、梁だけで、支えられている。まさに、いつ、崩れ落ちても、おかしくない、危険な状態でした。

② 発見②:あってはならない「無筋基礎」 そして、さらに、衝撃的だったのが、木造部分を支える、1階の基礎が、鉄筋の入っていない「無筋基礎」であった、という事実です。新耐震基準の、後に建てられた建物では、本来、あってはならない、施工です。おそらく、当時の、施工業者が、コストを削減するために、見えない部分で、手を抜いたのでしょう。無筋の基礎は、地震の力で、簡単に、破壊されてしまいます。

これらの、二つの「想定外」の発見により、私たちの、当初の補強計画は、白紙に戻りました。ビルトインガレージの耐震補強だけでなく、この、建物全体の、根本的な「虚偽」と、向き合わなければならなくなったのです。これこそが、図面だけを信じるのではなく、必ず、解体後の「再診断」が、不可欠である、という、私たちの哲学の、正しさの証明でもあります。

3.2 Step2:基礎とフレームの設置 ― RCと木造を繋ぐ、緻密な足元の再構築

✔ここでのポイント:

次々と、明らかになる、絶望的な、事実。しかし、私たちプロは、決して、ここで、立ち止まりません。

このセクションでは、その、全ての弱点の、根源である「足元」を、いかにして、再構築していったか。発見された「無筋基礎」を、強固な、鉄筋コンクリート基礎へと、打ち直し、そこに、この手術の、主役である「門型フレーム」を、設置していく、緻密なプロセスを、解説します。

3.2.1 全ての始まりは、「足元」の、完全な再生から

この、再生手術の、成功の鍵。それは、全ての力の、受け皿となる「足元」、すなわち、「基礎」を、いかに、完璧なものとして、再構築できるかに、かかっていました。

私たちは、まず、発見された「無筋基礎」の部分を、全て、解体・撤去。そして、その場所に、地中深くまで、掘り下げ、新たに、極太の鉄筋を、縦横無尽に、配筋し、高強度の、コンクリートを、打設しました。 これは、単なる「補修」ではありません。

「門型フレーム」という、これから、この家を、支える、新しいヒーローの、巨大な力を、受け止めるためだけの、専用の、強固な「土台」を、ゼロから、創り上げる、という、作業です。

3.2.2 主役の登場 ―「フレームプラス」の、設置

強固な土台が、完成すれば、いよいよ、主役の登場です。

私たちの、精密な、実測に基づき、YKKAP社の工場で、フルオーダーで、製造された、巨大な、アルミ製の門型フレーム「フレームプラス」が、現場へと、搬入されます。

その設置は、まさに、ミリ単位の精度が、求められる、神聖な儀式です。

フレームを支える、2本の、巨大な柱を、私たちが、新たに創った、基礎の、鉄筋に、連結させ、そして、柱が、完全に、垂直になるように、微調整を繰り返しながら、コンクリートで、固めていく。

この、門型フレームの耐震性能は、この「足元」の、固定の、完璧さによって、その、100%が、発揮されます。

そして、この工程の、もう一つの、重要な意味。

それは、性質の異なる、二つの構造体、すなわち、半地下の「RC造」と、その上の「木造」とを、この、強靭なフレームを介して、初めて、完全に「一体化」させる、ということです。

これまで、地震の際には、バラバラに揺れるしかなかった、二つの構造体が、このフレームによって、一つの、強固な塊として、共に、揺れに、立ち向かう。これこそが、「混構造」という、難病を、克服するための、唯一の、処方箋なのです。

3.3 Step3:上部構造の完全補強 ― 剛床工法と壁の増設で、家全体を一体化させる

✔ここでのポイント:

ガレージの、巨大な開口部という、最大の弱点は、克服されました。しかし、私たちの、手術は、まだ、終わりません。評点1.5以上という、最高の安全性を、実現するためには、家全体が、一つの「箱」として、機能しなければならないのです。このセクションでは、ガレージハウスの耐震性を、完璧なものにするための、最後の仕上げ、「上部構造」の、全面的な、補強について、解説します。

3.3.1 「点」の補強から、「面」の補強へ

門型フレームの設置によって、1階の、正面の壁は、「透明な耐力壁」へと、生まれ変わりました。

しかし、それだけでは、まだ、家は、点で支えられているに過ぎません。

評点1.5以上という、圧倒的な、耐震性を実現するためには、その「点」の力を、家全体の「面」へと、伝え、分散させる、仕組みが、必要です。 そのための、私たちの、二つの、重要な武器。それが、「剛床工法(ごうしょうこうほう)」と「壁の増設」です。

3.3.2 家の「ねじれ」を、完全に、封じ込める

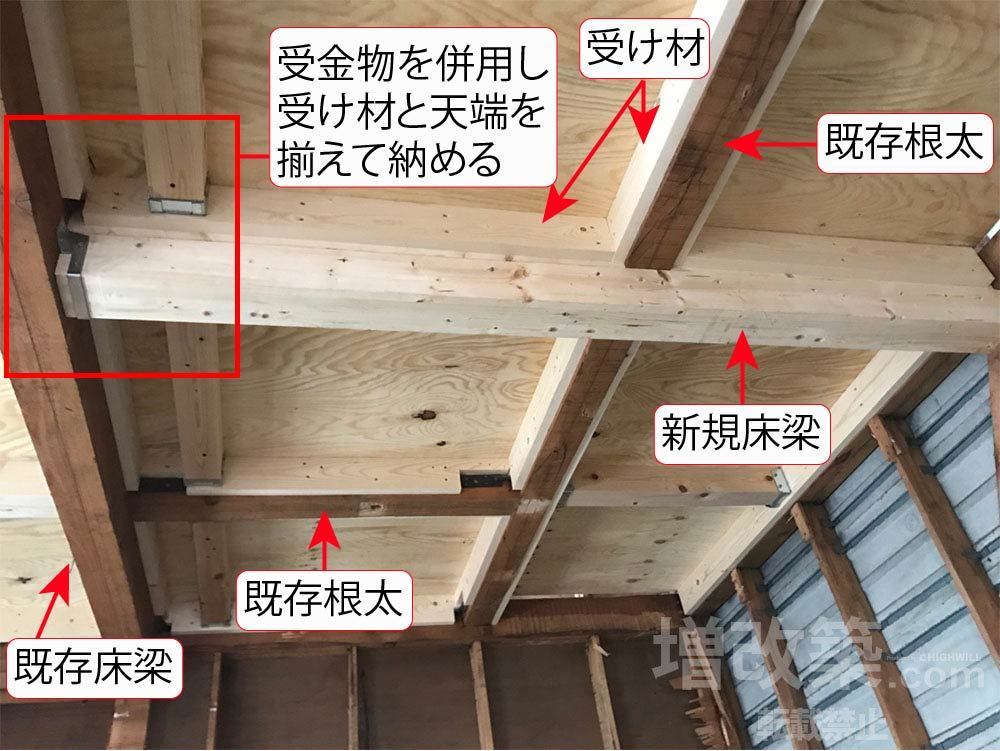

まず、私たちは、1階と2階の、全ての床を、一度、解体し、そこに、厚い「構造用合板」を、隙間なく、そして、規定された、ピッチで、びっしりと、張り巡らせる「剛床工法」を、採用しました。

これにより、各階の床は、もはや、単なる床ではなく、地震の「ねじれ」の力を、ガッチリと、受け止める、一枚の、強固な「鉄板」へと、生まれ変わります。

そして、その、強固な床を、土台として、私たちは、構造計算で、導き出された、最適な位置に、新たな「耐力壁」を、増設していきます。もちろん、解体時に発見された「抜かれた柱」の部分にも、新たに柱を建て、その周辺を、最も、強力な壁で、補強します。

この、剛床と、増設された壁、そして、ガレージの門型フレーム。

この、三つの要素が、完璧に、連携し、一体化して、初めて、S様邸は、地震の、あらゆる方向からの、揺れに対して、一つの、歪むことのない「強固な箱」として、抵抗することが、できるようになったのです。

これこそが、単なるインナーガレージのリフォームに、留まらない。家、一棟の、命を、未来へと、繋ぐための、私たちの、仕事の、全貌なのです。

章の概要:

前章で、私たちは、新宿区S様邸のビルトインガレージという、最大の弱点を、いかにして、克服していったのか、その、ダイナミックな「外科手術」の、プロセスを、ご覧いただきました。

しかし、私たちの、仕事は、それで、終わりではありません。最高の安全性を、手に入れた上で、最高の「快適性」をも、実現する。それこそが、私たち、増改築どっとコムの、揺るぎない哲学です。

S様が、もう一つの、大きな課題として、抱えていた「防音」の問題を、セルロースファイバーという、特殊な断熱材で、解決し、半地下特有の「湿気とカビ」の問題を、緻密な断熱・気密計画で、根絶する。性能は、細部に宿る。その、私たちの、妥協なき、家づくりの姿勢を、ご紹介します。

4.1 もう一つの課題「防音」への答え ― セルロースファイバーという選択

✔ここでのポイント:

耐震性の確保は、もちろん、最優先課題です。しかし、日々の暮らしの「質」を、大きく左右する、もう一つの、重要な性能。それが、「防音性」です。

このセクションでは、S様邸が、抱えていた「音」の問題に対して、私たちが、なぜ、一般的なグラスウールではなく、「セルロースファイバー」という、特殊な断熱材を、選択したのか。その、断熱と防音を、同時に、高いレベルで、解決する、一石二鳥の、戦略について、解説します。

4.1.1 「音が、筒抜けになる」という、もう一つのストレス

S様が、今回のインナーガレージ リフォームを決意された、もう一つの、大きな理由。それは、「家の内外の音が、驚くほど、よく聞こえる」という、日々の、暮らしの中で、感じておられた、大きなストレスでした。

車の、エンジン音や、話し声が、家の中に、響いてくる。

2階の、お子様の足音が、1階に、大きく、聞こえる。 築20年強の、比較的に新しい建物でありながら、なぜ、これほどまでに、音が、筒抜けになってしまっていたのか。

その原因は、解体して、すぐに、明らかになりました。壁の中に入っていた、断熱材が、非常に薄く、かつ、施工が、雑であったため、壁の内部が、まるで、太鼓のように、音を、反響させてしまう、状態になっていたのです。

4.1.2 なぜ、「セルロースファイバー」が、最適解だったのか

この、「断熱」と「防音」という、二つの課題を、同時に、そして、最も高いレベルで、解決するために、私たちが、S様邸で、採用したのが、「セルロースファイバー」という、断熱材です。

セルロースファイバーとは、新聞古紙を、リサイクルして作られた、綿(わた)状の、断熱材です。壁の中に、吹き込む(ブローイング)工法で、施工するため、一般的な、マット状のグラスウールとは、比較にならないほど、隙間なく、高密度に、充填することができます。 この、「高密度な、繊維の集合体」である、という特性こそが、セルロースファイバーが、持つ、二つの、大きな力を、生み出します。

-

① 圧倒的な「断熱・気密性能」 壁の内部の、隅々まで、パンパンに、充填されるため、熱の通り道となる「隙間」が、ほとんど、生まれません。これにより、極めて高い、断熱性と、気密性を、同時に、実現し、家の、温熱環境を、劇的に、改善します。

-

② 卓越した「吸音性能」 そして、もう一つが、その、卓越した「吸音性能」です。高密度に絡み合った、無数の、紙の繊維が、音のエネルギーを、その内部で、吸収・減衰させ、壁を、透過してくる音を、大幅に、小さくしてくれるのです。

家の「寒さ」と「うるささ」。その、二つの、大きなストレスを、たった一つの、優れた素材で、同時に、解決する。これもまた、性能を、トータルで考える、私たちならではの、合理的な、処方箋なのです。

4.2 地下の湿気とカビとの決別 ― 断熱・気密計画の実際

✔ここでのポイント:

次に、S様邸のような、半地下構造の家が、宿命的に抱える、もう一つの難敵、「湿気」と「カビ」の問題に、いかにして、終止符を打ったのか。その、具体的な、断熱・気密計画の、実際について、解説します。

ただ、断熱材を入れるだけではない、壁の内部の「結露」を、完全に防ぎ、健康的な、室内環境を、実現するための、科学的な、アプローチをご覧いただきます。

4.2.1 半地下室が、「カビの温床」となる、根本原因

S様邸の、もう一つの、深刻な悩み。それは、半地下の、浴室周りを中心に、発生していた、「湿気」と「カビ」の問題でした。

これは、ビルトインガレージを持つ、多くのガレージハウスに、共通する、根深い問題です。その、根本原因は、「壁内結露(へきないけつろ)」にあります。

地面に、半分、埋まった、半地下のコンクリートの壁は、一年を通じて、地中の温度の影響を受け、ひんやりと、冷たい状態にあります。 一方で、室内の空気は、暖房や、人の熱によって、暖められ、そして、生活の中で、発生する、水蒸気を、含んでいます。 この、暖かく、湿った空気が、壁の内部で、冷たいコンクリートの表面に触れた瞬間、空気中の水蒸気は、水滴へと姿を変え、「結露」が発生します。

そして、その、壁の内部の、逃げ場のない「湿気」こそが、カビや、ダニが、繁殖するための、最高の温床となり、家の、構造体を腐らせ、そして、何よりも、ご家族の「健康」を、蝕んでいくのです。

4.2.2 結露を、完全に断ち切るための「二重の防御ライン」

この、壁内結露という、家の「ガン」を、根絶するための、私たちの治療法。

それは、「暖かく、湿った、室内の空気を、冷たい、コンクリートの躯体に、絶対に、触れさせない」という、極めて、シンプルな、しかし、絶対的な、原則に基づいています。

そのために、私たちは、二重の、完璧な「防御ライン」を、構築しました。

① 第一防御ライン:躯体断熱 まず、半地下の、コンクリート躯体の、内側に、高性能な、板状の断熱材を、一切の隙間なく、貼り巡らせます。これにより、コンクリートの、冷たさが、室内側に、伝わるのを、物理的に、シャットアウトします。

② 第二防御ライン:気密・防湿処理 そして、その断熱材の、さらに室内側に、特殊な「気密・防湿シート」を、連続して張り、その、全ての継ぎ目を、専用のテープで、完全に、塞ぎます。これにより、室内の、暖かく、湿った空気が、壁の内部に、侵入することそのものを、完全に、防ぎます。

この、完璧な「断熱」と「気密」の、二重の壁によって、暖気と、冷気が、壁の中で、出会うことは、二度となくなり、結露の、発生原因を、根本から、断ち切ることができるのです。 カビを、ただ、拭き取る、という、対症療法では、ありません。カビが、二度と、生息できない、健康的な環境を、科学的に、創り出す。それこそが、私たちの、仕事なのです。

4.3 ビフォー・アフター ― 新築を超える性能とデザインを手に入れた、S様の声

✔ここでのポイント:

この、長く、そして、困難な、再生手術の、締めくくりとして。全ての、工事を終え、新しく、生まれ変わった、S様邸の姿を、ビフォー・アフターの写真と、そして、何よりも、お客様ご自身の「声」と共に、ご紹介します。絶望の淵にあった、あの家が、いかにして、新築を超える、性能と、美観を、手に入れたのか。その、感動の、軌跡です。

4.3.1 あの日の「絶望」が、最高の「希望」へ

約5ヶ月という、長い、工事期間を経て、S様邸は、ついに、その、新しい姿を、現しました。

もう一度、この物語の、始まりを、思い出してみましょう。 東日本大震災をきっかけに、明らかになった、絶望的なほどの、耐震性の低さ。大手リフォーム会社にさえ、「評点1.5以上は、不可能だ」と、匙を投げられた、「半地下RC+木造」という、構造の難題。そして、解体して初めて、明らかになった、「無筋基礎」と「抜かれた柱」という、信じがたい、施工の瑕疵。

その、幾重にも重なった、絶望の淵から、S様邸は、私たちの、技術と、情熱によって、見事に、蘇ったのです。

4.3.2 新築を、超える「性能」と「美観」

生まれ変わった、S様邸が、手に入れたもの。 それは、上部構造評点1.5以上という、国の基準の、1.5倍を、超える、圧倒的な「安全性」。 それは、セルロースファイバーが、もたらす、驚くほどの「静けさ」と、緻密な、断熱・気密計画が、実現した、夏涼しく、冬暖かい、健康的な「快適性」。 そして、それらの、最高の性能を、美しい「デザイン」という、器に、盛り込んだ、妥協のない「美観」。

その、ビフォー・アフターの、劇的な変化は、写真をご覧いただければ、一目瞭然でしょう。

4.3.3 お客様の「声」こそが、私たちの、最高の誇り

しかし、この、再生手術の、本当の成功を、物語るものは、美しい写真では、ありません。

それは、実際に、この家で、暮らし始めた、S様の、喜びの「声」に、他なりません。 お引き渡しの日に、S様が、私たちに、掛けてくださった、言葉。 「大手を含む、数社から、できないと、言われ続けてきたので、本当に、評点1.5が、実現できるのか、半信半疑でした。しかし、ハイウィルさんは、『大丈夫です、できます!』と、断言してくれた。

その、言葉を、信じて、本当に、良かった。耐震の問題が、解決できただけでなく、内装の、センスも、素晴らしく、施工技術も、インテリアのレベルも、本当に高い会社なんですね」

これ以上、ない、お褒めの言葉。この、お客様からの、感謝の言葉こそが、困難な現場に、立ち向かう、私たちの、力の、源泉であり、そして、最高の、誇りなのです。

次の、最終章では、この、ビルトインガレージという、難関を、乗り越えた、物語の、本当の、結論について、お話しします。

章の概要:

この長く、そして、壮大なビルトインガレージの再生の物語も、いよいよ、締めくくりの時を迎えました。

最後に、この記事の、最も重要な結論を、皆様にお伝えします。

ビルトインガレージという、構造的な弱点は、決して、克服できない「宿命」では、ありません。

私たちが、この物語を通じて、証明してきたように、「不可能」という言葉は、多くの場合、「前例がない」あるいは、「それを可能にするための、知恵と情熱がない」という言葉の、言い換えに過ぎないのです。

その、常識という名の壁を、いかにして、乗り越え、最高の家を、創造するのか。そのための、最後のメッセージを、皆様にお届けします。

終章.1 ビルトインガレージは、弱点ではなく「最高の挑戦」である

✔ここでのポイント:

まず、皆様が、ご自身のガレージハウスに対して、抱いてこられたかもしれない、一種の「負い目」や「不安」を、全く新しい「誇り」へと、転換させるための、発想の転換を、ご提案します。

その、構造的な弱点こそが、実は、皆様の家を、他の、どんな凡庸な家よりも、強く、そして、価値あるものへと、昇華させるための、最高の「挑戦状」なのです。

終章.1.1 その「弱点」は、最高の「個性」に変わる

私たちは、この物語の冒頭で、ビルトインガレージを、「構造的な時限爆弾」と、少し、刺激的な言葉で、表現しました。

その、巨大な開口部が、地震の際に、致命的な「弱点」となり得る、という、厳しい現実を、皆様と共有するためです。

しかし、この、長く、困難な、しかし、希望に満ちた、S様邸の再生の物語を、終えた今。私は、皆様に、ご自身のガレージハウスを、全く、新しい視点から、見つめ直してみていただきたいのです。

その、1階の、がらんどうの空間は、本当に、ただの「弱点」なのでしょうか。 私は、そうは思いません。

私たちのような、プロフェッショナルにとって、その、構造的な、アンバランスは、最高の「挑戦状」です。

それは、ありきたりの、四角い箱のような家では、決して、味わうことのできない、私たちの、知恵と、技術の、全てを、注ぎ込むに値する、最高の「テーマ」なのです。

3.1.2 「制約」こそが、「傑作」を生む

どんな、凡庸な料理人も、最高の食材さえあれば、それなりの料理を、作ることができるかもしれません。

しかし、真の「巨匠」とは、限られた、僅かな食材の中から、創意工夫によって、誰もが、舌を巻く、至高の一皿を、生み出すことができる料理人のことではないでしょうか。

家づくりも、全く、同じです。 何の制約もない、広大な土地の上に、潤沢な予算で、四角い、頑丈な家を建てること。

それは、ある意味で、簡単です。

しかし、ビルトインガレージという、厳しい「制約」の中で、その、開放感を、一切、損なうことなく、門型フレームなどの、先進技術を駆使し、耐震性を、そこらの新築住宅をも、遥かに凌駕する、評点1.5以上という、極限のレベルにまで、引き上げる。 それこそが、まさに、プロ中のプロ、匠の仕事です。

だからこそ、皆様は、ご自身のガレージハウスを、決して、卑下する必要は、ありません。

むしろ、誇りに、思うべきなのです。なぜなら、その家は、正しく、再生された時、単なる「安全な家」ではなく、「人間の知恵が、構造的な困難に、打ち克った、という、輝かしい物語を持つ、傑作」へと、生まれ変わる、可能性を、秘めているのですから。

終章.2 あなたに必要なのは、常識を疑い、新たな答えを創造するパートナー

✔ここでのポイント:

その、最高の「挑戦」に、共に、立ち向かうために。皆様が、パートナーとして、選ぶべき、施工会社が、持つべき、最も重要な「資質」について、お話しします。それは、単なる、技術力や、経験値ではありません。常識を、疑い、そして、新たな答えを、自らの手で、創造しようとする、不屈の「精神」です。

3.2.1 「できません」と、言うのは、簡単だ

S様が、最初に、直面された、絶望。それは、「大手を含む、数社から、評点1.5以上での、ビルトインガレージの耐震補強は、不可能だ、と断言された」という、現実でした。

なぜ、彼らは、「できない」と、言ったのでしょうか。

それは、彼らが、教科書に書かれた、常識的な、耐震補強の、やり方しか、知らなかったからです。「1階に、壁がないのなら、強くできるはずがない」。

その、凝り固まった、常識の壁の、外側に、出ることが、できなかったのです。 「できない」と、言うのは、簡単です。しかし、その一言は、お客様の、未来への、全ての希望を、断ち切ってしまう、最も、無責任な、言葉でもあります。

3.2.2 「なぜ、できないのか?」と、問い続ける情熱

皆様が、本当に、必要としているパートナー。

それは、安易に、「できない」と、結論づけるのではなく、「なぜ、できないのか?」「どうすれば、できるのか?」と、常識を、疑い、新たな答えを、粘り強く、創造しようとする、情熱を持った、パートナーです。

私たちが、YKKAP社の「フレームプラス」という、窓の技術に、辿り着いたのも、まさに、その、問いの、延長線上にありました。「壁がないなら、壁を創れば良い。

しかし、物理的な壁は、創れない。では、物理的ではない、“透明な壁”を、創ることは、できないだろうか?」と。

この、常識を、疑い、異なる分野の、技術を、結びつけ、そして、全く新しい、解決策を、生み出す。

その、創造的な、プロセスこそが、イノベーションの、本質です。

皆様の、インナーガレージのリフォームを、相談する際には、ぜひ、その会社の「情熱」と「創造性」を、見極めてください。

彼らは、あなたの家の「弱点」を前に、ただ、問題を、羅列するだけでしょうか。それとも、その、難解なパズルを前に、子供のように、眼を輝かせ、解決策を、語り始めるでしょうか。

3.3 あなたのガレージハウスの“弱点”、私たちに診断させていただけませんか?

✔ここでのポイント:

最後に、この、長く、そして、希望に満ちた、物語を、読み終えてくださった、皆様への、心からの、メッセージと、ささやかな、ご提案です。知識は、手に入れた。しかし、最初の一歩を、踏み出す、勇気が、まだ、出ない。そんな、皆様の、背中を、そっと、押させてください。

3.3.1 あなたは、もう、無力な、存在ではない

この、長い旅を通じて、皆様は、もう、ご自身のガレージハウスの、弱点を前に、ただ、不安に、怯えるだけの、無力な存在では、ありません。 なぜ、木造のビルトインガレージが、構造的に弱いのか、その、明確な理由を、知り。 そして、門型フレームという、革命的な、解決策が、存在することも、知りました。 皆様は、もはや、ご自身の家の、未来を、主体的に、考え、そして、語ることができる、賢明な、当事者なのです。

3.3.2 最初の、そして、最も重要な「一歩」

そして、その、賢明な当事者として、皆様が、次に、踏み出すべき、最も重要な「一歩」。 それは、ご自身の家の、個別の“弱点”を、正確に、そして、客観的に、診断してもらうことです。

そこで、最後に、私から、皆様へ、一つの、ご提案を、させてください。

まだ、何も、決める、必要はありません。まだ、何も、覚悟する、必要もありません。

ただ、その、ほんの少しの、勇気だけを、振り絞って、私たちに、お声がけを、いただけないでしょうか。

「あなたのガレ-ジハウスの“弱点”、私たち、増改築どっとコムに、一度、診断させていただけませんか?」

私たちは、その、皆様の、勇気ある、一声を、決して、無駄には、しません。 私たちの、経験豊富な「眼」で、皆様のお住まいを、拝見し、その、構造的な、弱点の、全てを、明らかにします。そして、その、弱点を、克服し、最高の安全性と、快適性を、手に入れるための、あなただけの「再生シナリオ」を、ご提示することをお約束します。 ご相談は、もちろん、無料です。 「不可能」とは、単に、「前例がない」ということに、過ぎない。 その、言葉の、本当の意味を、ぜひ、あなたの家で、私たちと、一緒に、証明させてください。 皆様からの、ご連絡を、心より、お待ちしております。

次の記事➡️ 記事『26.【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事』へ進む

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級4」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※現在大変込み合っております。ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)