戸建フルリフォームなら「増改築.com®」TOP >耐震補強リフォーム工事 完全ガイド>『壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている』

更新日:2025/07/31

『壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている』

【耐震ガイド6/32】木造住宅の本当の敵は地震じゃない。「壁体内結露」が家を殺すメカニズム

✔ここでの概要: これまでの議論で高めてきた耐震性への意識に対し、「しかし、その前に…」と、より根源的で、見過ごされがちなリスクを提示します。家の最大の敵は地震の「揺れ」だけでなく、日常に潜む静かなる侵略者「水」であることを宣言します。

はじめに:どんなに屈強なアスリートも、病に蝕まれれば力を発揮できない

✔ここでのポイント: 500棟以上の木造住宅の再生に携わってきた専門医(プロ)として、耐震性を語る以前の、より根本的な「家の健康状態」に焦点を当てます。家の骨格そのものが健全でなければ、いかなる補強も意味をなさないという、動かぬ事実を提示します。

これまでの章で、私たちは、地震という強大な力にどう立ち向かうべきか、そのための「体力測定」の重要性についてお話ししてきました。しかし、もし、あなたがこれから、人生を懸けた大きな決断を下そうとされているのであれば、私は専門家として、その前に、もう一つ、お伝えしなければならない、極めて重要な真実があります。

想像してみてください。どれだけ強靭な肉体と、卓越した技術を持つ屈強なアスリートがいたとしても、もし、その彼の体が、見えない病巣に蝕まれ、骨が脆くなり、筋肉がその力を失っていたとしたら、どうなるでしょうか。おそらく、彼はリングに立つことすらできず、本来のパフォーマンスを何一つ発揮できないまま、静かに崩れ落ちていくでしょう。

実は、家の耐震性も、これと全く同じなのです。どれだけ計算上、完璧な耐震性能を持つ家であっても、その骨格である木材が、見えない壁の中で腐食し、シロアリに蝕まれていれば、その強度は、もはや砂上の楼閣に過ぎません。耐震補強工事前の調査において、私たちが何よりも優先するのは、この家の「根本的な健康状態」を、正確に把握することなのです。

木造住宅の最大の敵は、地震ではない。静かに、そして確実に骨格を蝕む「水」と「白蟻」である

✔ここでのポイント: 木造住宅における最大の敵は、地震の「揺れ」そのものではなく、日常の中に潜み、家の体力を静かに奪い続ける「水分」と、それに引き寄せられる「シロアリ」であることを断言します。あなたの意識を、派手な災害から、より身近で、しかし深刻なリスクへと向け解説します。

私たちは、地震大国に住む者として、常に「揺れ」に対する恐怖を抱いています。しかし、500棟以上の木造住宅を、その骨格が剥き出しになるまで解体し、再生させてきた経験から、私は敢えて、こう断言します。「木造住宅にとって、本当に恐ろしい最大の敵は、地震そのものではありません」と。

本当の敵。それは、華々しいニュースになることもなく、私たちの暮らしの中に、あまりにも静かに、そして当たり前のように存在しています。その名は、「水」です。屋根や壁のほんのわずかな隙間から侵入する「雨漏り」。そして、多くの方が見過ごしている、冬の寒い日に、壁の中で静かに発生する「壁体内結露」。この、日常に潜む水分こそが、1000年以上の寿命を持つはずの木材を、いとも簡単に腐らせ、その強さを奪っていく、最も恐ろしい侵略者なのです。

そして、その湿った木材の匂いに誘われてやってくるのが、最終的な破壊者である「シロアリ」です。彼らは、腐朽菌によって柔らかくなった木材を好んで食べ、家の土台や柱を、内部から、跡形もなく食い荒らしていきます。シロアリ被害が耐震性に与えるダメージは、まさに壊滅的です。

これからお話しするのは、耐震性能を語る以前の、家の“生命維持”に関わる問題です

✔ここでのポイント: これから解説する木材腐食やシロアリ被害が、単なる劣化の問題ではなく、家の耐震性を語る以前の、根本的な「生命維持」に関わる、極めて深刻なテーマであることを宣言し、読者の関心を最大化させます。

この章で、私がお話ししたいこと。それは、もはや「耐震性能を、どうやって上げるか」という、前向きな議論ではありません。

その一歩手前にある、「あなたの家の骨格は、そもそも、自らの重みを支え、健全な状態で存在し続けられるのか」という、家の“生命維持”そのものに関わる、極めて根源的な問題です。 どんなに優れた耐震計画を立てても、その計画の前提となる家の骨格が、すでに病に蝕まれているとしたら、その計画は、全く意味をなしません。美しいリノベーション雑誌を眺めながら、夢を膨らませるその裏側で、あなたの家の体力は、刻一刻と、静かに奪われているかもしれないのです。

これからお見せするのは、500棟以上のスケルトンリフォームの現場で、私たちが実際に目の当たりにしてきた、一切の脚色のない、偽らざる真実の記録です。美しい壁紙を一枚、そっと剥がしたその先に広がる、信じがたい光景。そして、その悲劇が、なぜ、どのようにして引き起こされるのか、そのメカニズム。

この章を読み終える時、あなたは、木材の腐食やシロアリ被害が、決して遠い世界の出来事ではなく、あなたの家の壁の中にも、静かに潜んでいるかもしれない「時限爆弾」であることを、肌感覚でご理解いただけることでしょう。

そして、なぜ、私たちが、耐震補強工事前の調査として、スケルトンリフォームによる腐食の確認を、これほどまでに重視するのか、その本当の意味を、心の底から納得していただけるはずです。

1.1 知られざる最大の敵「壁体内結露」。冬、あなたの家の壁の中では“汗”をかいている

✔ここでのポイント:

多くの人が認識している「窓の結露」は、実は氷山の一角に過ぎません。本当に恐ろしいのは、壁の中で静かに発生する「壁体内結露」です。この、目に見えない結露が、なぜ、どのようにして発生するのか、その科学的なメカニズムを図解と共に分かりやすく解説し、放置することの取り返しのつかないリスクを提示します。

冬の寒い朝、窓ガラスがびっしょりと濡れている「結露」。

この光景に、うんざりされている方は多いことでしょう。しかし、500棟以上の家の“体内”を診てきた専門医として、私は、あなたに衝撃的な事実をお伝えしなければなりません。その、あなたの目に見えている窓の結露は、家全体が発している、巨大な“SOS”サインの、ほんの序章に過ぎないのです。本当に恐ろしいのは、その何倍、何十倍もの水分が、あなたの気づかない、壁の中で発生している「壁体内結露(内部結露)」という現象なのです。

1.1.1 窓の結露は、氷山の一角に過ぎない。本当に恐ろしいのは、見えない壁の中で起こる「内部結露」

なぜ、壁の中で結露が発生するのでしょうか。そのメカニズムは、冬の窓ガラスの結露と全く同じです。

石油ストーブや加湿器、料理や入浴、そして私たち人間の呼吸や汗。現代の暮らしは、常に大量の水蒸気を室内に発生させています。この、暖かく湿った空気は、壁の中にわずかな隙間から侵入していきます。そして、外気でキンキンに冷やされた、外壁材の内側や、断熱材の隙間といった「冷たい部分」に触れた瞬間、空気中の水蒸気は、飽和状態を超え、水滴へと姿を変えるのです。

これが、壁体内結露の正体です。窓ガラスであれば、拭き取ることができます。しかし、壁の中で発生した水分は、逃げ場がありません。それは、まるで壁が内側から、じっとりと冷たい“汗”をかいているような状態です。この水分が、断熱材を濡らして性能を低下させ、そして、家の骨格である木材を、静かに、しかし確実に、蝕んでいくのです。

1.1.2 なぜ、断熱性能の低い家ほど、壁の中が濡れてしまうのか?その科学的メカニズムを徹底図解

特に、断熱材が入っていなかったり、不十分であったりする古い家では、この壁体内結露のリスクは、飛躍的に高まります。なぜなら、壁の中に、外気の冷たさを直接伝えてしまう「断熱の欠損部」が、無数に存在するからです。

グラスウールなどの繊維系断熱材は、施工が不十分だと、経年でずり落ち、壁の上部に大きな隙間を生み出します。

また、柱や筋交いの周りも、隙間ができやすい、断熱上の弱点です。こうした部分では、室内の暖かい空気が、何の障害もなく、冷たい外壁材の裏側まで到達してしまいます。その結果、壁の中の温度が、水蒸気が水滴に変わる「露点温度」を、いとも簡単に下回ってしまうのです。

さらに言えば、適切な「防湿シート」が施工されていないことも、古い家が抱える大きな問題です。防湿シートは、室内の湿気が壁の中に侵入するのを防ぐ、いわば「防水バリア」です。これがない、あるいは不適切に施工されている家は、壁の中に湿気が入り放題の、無防備な状態なのです。壁体内結露を放置することは、家の耐震性を、自ら破壊しているのと同じ行為なのです。

1.2 木材腐朽菌:家の骨をスポンジに変える、静かなる分解者

✔ここでのポイント:

壁内結露によってもたらされた水分が、いかにして家の骨格である木材を腐食させるのか。その主犯である「木材腐朽菌」の働きを解説します。1000年持つはずの木材が、なぜ数十年でボロボロになるのか。その科学的根拠を示すことで、読者の危機感を高めます。

壁内結露という、目に見えない“汗”。それが、家の体内に溜まり続けた時、次に目を覚ますのが、木材腐朽菌という、静かなる分解者です。法隆寺が1300年以上もの間、その姿を保ち続けているように、木は、本来、非常に耐久性の高い、奇跡のような建築材料です。しかし、そんな木材にも、たった一つ、致命的な弱点があります。それが、常に湿った状態に置かれることです。

1.2.1 木は本来1000年持つ。しかし、含水率20%を超えた時、悲劇は始まる

木材の含水率(木材に含まれる水分の割合)が20%を超え、適度な温度と酸素が供給されると、空気中に浮遊している木材腐朽菌の胞子が、まるで種が芽吹くように、一斉に活動を開始します。この菌は、木材の主成分であり、その強さの源であるセルロースやリグニンを、自らの栄養源として分解し始めます。

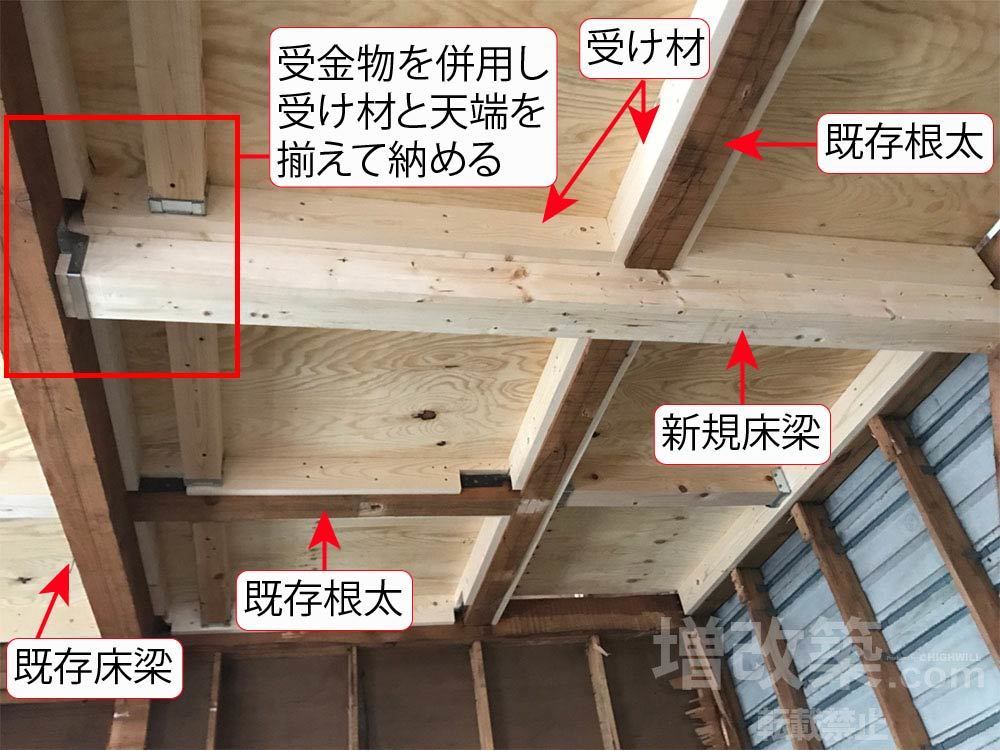

その結果、どうなるか。強固であったはずの木材の組織は破壊され、徐々にその強度を失い、やがて、指で押すだけで崩れてしまうほど、脆いスポンジ状の塊へと成り果ててしまうのです。500棟以上のスケルトンリフォームの現場で、私たちは、この木材腐食が、家の耐震性にとっていかに致命的であるか、その惨状を、嫌というほど目の当たりにしてきました。

1.2.2 500棟の現場で見てきた、腐朽菌による最も深刻な被害事例

木材腐食は、家のあらゆる場所で発生する可能性がありますが、特に、私たちが耐震補強工事前の調査で、執拗なまでにチェックする、いくつかの“急所”があります。

-

浴室まわりの土台・柱: 在来工法のタイル張り浴室は、その目地から、日々の入浴の水が、少しずつ、しかし確実に壁の中や土台へと侵入していきます。壁を剥がした時、そこにあるはずの土台が、黒く変色した土くれのようになっている。それは、私たちにとって、日常的な光景です。

-

窓下の柱・土台: サッシ周りからの微量な雨漏りや、窓ガラスで発生した結露水が、壁の中を伝い、窓下の柱の根元や土台を、常に湿った状態にします。その結果、柱の足元が腐り、地震時に、その力を基礎に伝えることができなくなってしまうのです。

-

北側の壁の中: 日当たりが悪く、乾きにくい北側の壁は、壁体内結露が最も発生しやすい場所です。壁を剥がすと、断熱材が真っ黒なカビに覆われ、その奥の柱や合板が、湿ってボロボロになっている。これもまた、非常によく見られる光景です。

これらのスケルトンリフォームで発見される腐食は、家の体力が、すでに深刻なレベルまで低下していることを示す、動かぬ証拠なのです。

1.3 シロアリ:湿った木材の匂いに誘われる、最終的な破壊者

✔ここでのポイント:

家の最終的な破壊者である「シロアリ」。彼らは、木材腐食によって弱った部分を狙って侵入してくるという、腐朽菌との恐るべき連携を解説します。シロアリ被害が、家の耐震性にとどめを刺す、壊滅的なダメージであることを伝えます。

壁体結露と木材腐朽菌という、二つの静かなる侵略者によって、家の体力が十分に弱められた時。その“死の匂い”を嗅ぎつけて、やってくるのが、最終的な破壊者であるシロアリです。シロアリ被害は、もはや家の「病気」ではありません。それは、家の「死」を意味します。

1.3.1 シロアリは、乾いた木より、腐朽菌で柔らかくなった木を好むという事実

多くの方は、シロアリはどんな木でも見境なく食べるとお思いかもしれません。しかし、研究によって、彼らが特に好むのは、木材腐朽菌によって、ある程度分解が進んだ、柔らかく、湿った木材であることが分かっています。

つまり、壁内結露を放置し、木材腐食が始まった家は、シロアリにとって、「ここに、極上のご馳走がありますよ」と、自ら誘い込んでいるようなものなのです。腐朽菌が、いわば“下ごしらえ”をし、シロアリが、最後の“仕上げ”を行う。この、恐るべき負のスパイラルが、見えない壁の中で、静かに進行しているのです。

1.3.2 シロアリ被害が、家の耐震性に与える、壊滅的な影響

シロアリは、土の中から、コンクリートのわずかなひび割れなどを通り抜け、家の土台へと侵入します。そして、土台から柱、柱から梁へと、木材の内部を食べ進みながら、その勢力を拡大していきます。

その被害の最も恐ろしい点は、木材の表面は残したまま、内部だけを、きれいに食べ尽くしてしまうことにあります。そのため、床下を覗き込んだだけでは、被害に気づかないことも少なくありません。しかし、その柱や土台は、もはや薄皮一枚を残した、空洞の張りぼてです。指で押すだけで、簡単に貫通してしまいます。

言うまでもなく、このような状態の家が、地震の強烈な力に耐えられるはずがありません。シロアリ被害は、家の耐震性を、文字通り「ゼロ」にしてしまう、最も壊滅的なダメージなのです。耐震補強工事前の調査において、このシロアリ被害の痕跡を見つけ出し、その被害範囲を正確に特定することは、私たちの、最も重要な使命の一つです。そして、その確実な調査のためには、スケルトンリフォームによる腐食部の確認が、絶対に不可欠となるのです。

章の概要:

この章は、この記事の核心です。第1章で解説した家の体力を奪う最大の敵「水分」。その侵入経路は、「結露」だけではありません。もう一つの、そしてより直接的な脅威である「雨漏り」について、500棟以上のスケルトンリフォームで特定してきた、具体的な侵入経路を、豊富な写真や図解と共に、生々しい“臨床報告”として全公開します。読者が、ご自身の家のどこに木材腐食のリスクが潜んでいるのか、その急所を具体的にイメージできるようにします。

2.1 【旧耐震・81-00住宅の典型症例①】在来浴室からの“水漏れ”という名の静かなる浸食

✔ここでのポイント:

古い木造住宅、特に旧耐震や81-00住宅において、最も一般的で、最も深刻な木材腐食の原因となるのが「在来工法の浴室」からの水漏れです。ここでは、そのメカニズムと、ユニットバスにリフォーム済みでも決して安心できない理由を解説します。耐震補強工事前の調査で、私たちがなぜ浴室まわりを執拗に疑うのか、その根拠を理解していただきます。

「我が家のお風呂は、数年前にきれいなユニットバスにリフォームしたから、水漏れの心配はないわ」。

リノベーション雑誌を熱心にご覧になっているお客様ほど、そうお考えになる傾向があります。

そのお気持ちは、よく分かります。

しかし、500棟以上の家の“体内”を診てきた専門医として、私は、その安心感に、静かに、しかし強く、警鐘を鳴らさなければなりません。

なぜなら、あなたが今、快適に入浴されているそのユニットバスの下には、過去何十年にもわたって家を蝕んできた、恐るべき“負の遺産”が、手つかずのまま眠っている可能性が、極めて高いからです。

木材の腐食が耐震性能に与える影響は、この浴室まわりから始まることが、あまりにも多いのです。

2.1.1 タイル目地から染み出す、日々の水。土台と柱を根元から腐らせる、最も古典的で、最も多い悲劇

1990年代頃まで、日本の木造住宅の浴室は、コンクリートの土間や壁に、直接タイルを張って仕上げる「在来工法」が主流でした。その風情やデザインの自由度は、今なお根強い人気があります。

しかし、その構造は、防水という観点から見ると、致命的な弱点を抱えていました。

タイルとタイルの間を埋める「目地」。この部分は、経年と共に、あるいは地震などのわずかな揺れによって、目には見えないほどの微細なひび割れが無数に生じます。

日々の入浴で壁や床にかかる温水やシャンプー、石鹸水は、この無数のひび割れから、毛細管現象によって、じわじわと、しかし確実に、壁の中や土台へと侵入していきます。

一度侵入した水分は、逃げ場がありません。壁の中の断熱材は、濡れたスポンジのように常に湿った状態となり、家の骨格である土台や柱は、24時間365日、湿気に晒され続けます。その結果、どうなるか。第1章でお話しした、木材腐朽菌が、この湿った木材を格好の餌として、爆発的に繁殖を始めます。

500棟以上のスケルトンリフォームの現場で、私たちが最も頻繁に目にしてきた光景。

それは、浴室の壁を剥がした瞬間、そこに現れる、黒く変色し、もはや土くれのようにボロボロになった土台と、その足元から腐り落ちた柱の無残な姿です。家の隅で、家の重さを支えるべき最も重要な部分が、その存在価値を完全に失ってしまっている。これこそが、在来浴室がもたらす、最も古典的で、最も頻繁に見られる悲劇なのです。

2.1.2 ユニットバスにリフォーム済みでも安心できない理由。その下で、かつての惨状が眠っている可能性

「でも、うちはもうユニットバスに変えたから大丈夫」。そう思われるでしょう。

しかし、ここに、リフォーム業界の大きな“落とし穴”があります。一般的なユニットバスへのリフォーム工事は、既存の在来浴室の壁や床の上に、新たな下地を組み、そこに工場生産された防水性の高い箱(ユニットバス)を設置する、という手順で行われます。

つまり、多くの場合、その工事では、過去に水漏れによって腐食した土台や柱は、一切、治療されることなく、新しいユニットバスの下に、そのままの状態で封じ込められてしまうのです。

見た目は、美しく、清潔な浴室に生まれ変わります。しかし、その床下では、かつての惨状が、時を止めたかのように、そのまま眠り続けています。腐食した木材は、元には戻りません。

そして、その部分の耐震性は、ゼロのままです。それどころか、封じ込められた空間で湿気が滞留し、シロアリ被害を誘発する、さらなるリスクの温床となっている可能性すらあります。

だからこそ、私たちは、耐震補強工事前の調査において、たとえユニットバスにリフォーム済みであっても、その周辺の構造躯体の状態を、徹底的に疑い、調査します。そして、スケルトンリフォームによって腐食部を白日の下に晒し、根本的な治療を施すこと。それなくして、本当の安心は、決して手に入らないと確信しているのです。

2.2 【旧耐震・81-00住宅の典型症例②】バルコニー笠木からの“雨漏り”

✔ここでのポイント:

多くの人が見過ごしがちな、しかし極めて深刻な雨漏りの原因となる「バルコニーの笠木」。なぜ、この部分が木材腐食の大きな原因となるのか、そのメカニズムを解説します。発見が遅れがちなこの問題の恐ろしさを知ることで、スケルトンリフォームによる網羅的な調査の重要性を理解していただきます。

家の健康を蝕む「水分」の侵入経路は、浴室のような水まわりだけではありません。

意外なほど多く、そして深刻なダメージをもたらす侵入経路。それが、「バルコニー」です。特に、その手すりの一番上の部分、雨風を直接受ける「笠木(かさぎ)」と呼ばれる箇所。

この、普段あまり意識することのない部分の劣化が、壁の中を滝のように水が流れ落ちる、大規模な雨漏りの原因となっているのです。これは、特に防水の考え方が未熟だった、旧耐震や81-00住宅の時代に建てられた家で、頻繁に見られる典型的な“病巣”です。

2.2.1 意外な盲点。バルコニーの手すりの上(笠木)の劣化が、壁の中を滝のように水が流れ落ちる原因となる

バルコニーの笠木は、多くの場合、金属や窯業系の材料で作られていますが、その部材同士のつなぎ目は、コーキング(シーリング)材と呼ばれる、ゴム状の材料で防水処理がされています。

しかし、このコーキング材は、紫外線や風雨に晒されることで、5年、10年と経つうちに、徐々に硬化し、ひび割れ、やがては断裂してしまいます。

そこに生まれた、ほんの数ミリの隙間。それが、雨水の格好の侵入口となります。笠木の上に降った雨は、その隙間から、手す壁の内部へと、何の障害もなく侵入していきます。そして、壁の中を、まるで滝のように流れ落ち、バルコニーの真下にある部屋の柱や梁、そして土台といった、家の骨格を、じわじわと、しかし確実に、濡らし続けるのです。

このタイプの雨漏りが厄介なのは、室内に、なかなか症状が現れないことです。水は、壁の中の断熱材や木材に吸収されながら、ゆっくりと下方へと浸透していきます。そのため、室内の壁紙にシミが出てきたり、天井からポタポタと水が落ちてきたりといった、目に見える症状が現れた時には、すでに壁の中は、木材腐朽菌の温床となり、木材が深刻な腐食状態に陥ってしまっているケースが、ほとんどなのです。

2.2.2 なぜ、この部分からの雨漏りは発見が遅れるのか

発見が遅れる理由は、もう一つあります。それは、雨漏りが「常に」起こるわけではない、という点です。通常の雨では、何の問題も起こらない。しかし、台風のような、強風を伴う横殴りの雨が降った時にだけ、特定の方向から、水が侵入する。そして、次に同じような規模の台風が来るまでの数年間、壁の中は、ゆっくりと、しかし確実に、腐食を進行させていくのです。

500棟以上のスケルトンリフォームの現場で、私たちは、この「バルコニー笠木」が原因とみられる、深刻な腐食を、数えきれないほど目の当たりにしてきました。リビングの大きな窓の上が、ちょうどバルコニーになっている。その壁を剥がした瞬間、窓の上に渡されているはずの「まぐさ」と呼ばれる重要な構造材が、黒く変色し、キノコまで生えている。これでは、2階の床の重さを支えることも、窓の歪みを防ぐこともできません。もちろん、耐震性など、あろうはずもないのです。

耐震補強工事前の調査において、私たちは、必ずバルコニーの状態をチェックし、笠木のコーキングに劣化が見られないか、手すり壁にひび割れはないかなどを、厳しく診断します。しかし、本当の被害状況は、やはり、壁を剥がして、その“体内”を直接見る、スケルトンリフォームでしか、確認することはできないのです。

2.3 【全世代共通の弱点】サッシ周りからの“毛細管現象”という名の静かなる浸水

✔ここでのポイント:

築年数を問わず、すべての木造住宅が抱える共通の弱点、「サッシ周り」からの雨水侵入。ここでは、暴風雨の際に起こる「毛細管現象」という、微量ながらも確実に木材を腐食させる浸水のメカニズムを解説します。この静かなる侵略に対し、非破壊調査がいかに無力であるかを伝え、スケルトンリフォームによる腐食の調査の重要性を訴えます。

これまで、旧耐震や81-00住宅に典型的な、比較的大きな水の侵入経路についてお話ししてきました。しかし、家の体力を奪う水の侵入は、決して、目に見える「漏れ」だけではありません。むしろ、より静かで、より発見が困難で、そして、すべての世代の木造住宅に共通する、普遍的な弱点が存在します。それが、「サッシ(窓枠)周り」からの、ごく微量な雨水の侵入です。これは、暴風雨の際に、「毛細管現象」という物理現象によって引き起こされる、静かなる浸水です。

2.3.1 暴風雨の際に、サッシの隙間から染み込む、ごく微量の雨水

通常、外壁とサッシの取り合い部分は、防水テープやコーキング材によって、入念な防水処理が施されています。しかし、台風のような、非常に強い風を伴う横殴りの雨が、何時間にもわたって壁に叩きつけられると、私たちの想像を超える現象が起こります。

ほんのわずかな隙間、例えば、防水テープのわずかな浮きや、コーキングの目に見えないほどのピンホール。そうした部分に、強風によって押し付けられた雨水が、まるで細いストローを水が上っていくように、壁の内側へと吸い込まれていくのです。これが、「毛細管現象」です。

侵入する水の量は、一回あたりでは、ほんの数滴、あるいは数ccといった、ごく微量なものかもしれません。そのため、室内に雨染みとして現れることは、ほとんどありません。しかし、この現象は、大型の台風が来るたびに、毎年、あるいは数年に一度、確実に繰り返されます。そして、そのわずかな水分が、何十年という長い時間をかけて、サッシ周りの木材、特に、窓の下にある柱の根元や、土台といった、家の耐震性を支える上で、極めて重要な部分を、湿らせ、腐らせていくのです。

2.3.2 そのわずかな水分が、何十年もかけて、窓下の柱を確実に破壊していく現実

500棟以上のスケルトンリフォームの現場で、私たちが壁を剥がした時に、ほぼ例外なく遭遇するのが、このサッシ下部分の木材腐食です。特に、雨が当たりやすい西側の壁や、風が吹き溜まりになるような場所の窓下は、その被害が顕著です。

柱の根元が黒く変色し、湿っている。土台の角が、少し柔らかくなっている。それは、一見すると、些細な劣化に見えるかもしれません。しかし、その状態は、その部分の木材が、すでに本来の強度を失い始めていることを示しています。そして、その腐食部分が、シロアリを呼び寄せる、格好の温床となるのです。

この、サッシ周りからの静かなる浸水は、耐震補強工事前の非破壊調査では、絶対に発見することができません。なぜなら、その痕跡は、外壁と、内壁の、そのわずか10センチ程度の壁の中に、完全に隠されているからです。だからこそ、私たちは、壁を剥がすリフォームによって、すべての窓周りの状態を、この目で直接確認し、もし腐食が見つかれば、その部分を健全な木材へと交換し、二度と水が侵入しないよう、最新の防水技術で完璧な処置を施すのです。これこそが、スケルトンリフォームでしか実現できない、本質的な耐震補強なのです。

2.4 【2000年基準以降の油断】“軒ゼロ住宅”が抱える、デザインと引き換えのリスク

✔ここでのポイント:

比較的新しい、2000年基準以降の住宅にも、新たなリスクが生まれています。それが、デザイン性を優先した「軒ゼロ住宅」の雨漏りリスクです。なぜ、軒のない家が危険なのか、そのメカニズムを解説し、築年数が新しいからといって、耐震性に関わる木材腐食のリスクがゼロではないことを警鐘します。

「我が家は、2000年以降に建てられた、まだ新しい家だから、雨漏りや腐食の心配はないはずだ」。そうお考えになるのは、もっともなことです。しかし、近年の住宅デザインのトレンドが、皮肉にも、新たな水のリスクを生み出しているという事実を、あなたはご存知でしょうか。それが、屋根の軒(のき)や庇(ひさし)がほとんどない、すっきりとした箱型のデザインが特徴の「軒ゼロ住宅」です。このモダンで美しいデザインと引き換えに、これらの家は、伝統的な日本の住宅が持っていた、雨から建物を守るための、ある重要な機能を失ってしまっているのです。

2.4.1 なぜ、軒(のき)のないモダンなデザインの家は、雨漏りリスクが高いのか

日本の伝統的な木造住宅に、なぜ深い軒や庇があったのか。それは、単なるデザインのためではありません。夏の日差しを遮り、そして何よりも、外壁を、直接雨に濡らさないようにするための、先人たちの偉大な知恵でした。

軒があれば、少々の雨であれば、外壁はほとんど濡れることはありません。台風のような横殴りの雨でも、壁の上部や、窓周りに直接雨水が叩きつけられるのを、大きく緩和してくれます。

しかし、軒のない「軒ゼロ住宅」では、この守りが一切ありません。屋根の端から、外壁の最上部まで、すべてがむき出しの状態で、風雨に晒されます。その結果、外壁の継ぎ目や、サッシ周りのコーキング部分には、従来とは比較にならないほどの、過酷な負荷がかかり続けることになるのです。

どんなに高性能な防水材料を使っても、その性能は、紫外線や風雨によって、年々確実に劣化していきます。軒という“傘”を持たない軒ゼロ住宅は、その劣化のスピードが、従来よりもはるかに速く、雨漏りのリスクが、格段に高まってしまう、という宿命を背負っているのです。

2.4.2 外壁を伝う雨水が、サッシ上部から壁の中へと回り込む「巻き込み浸水」の恐怖

軒ゼロ住宅で特に警戒すべきが、サッシ上部からの「巻き込み浸水」です。屋根の端から直接壁を伝い落ちてくる大量の雨水が、サッシの上枠部分の、ほんのわずかな隙間から、壁の内部へと回り込んでしまう現象です。

これは、前節で解説した「毛細管現象」よりも、はるかに大量の水が、一度に侵入する、極めて危険な雨漏りです。この浸水が、壁の中の断熱材を濡らし、壁体内結露と同じように、深刻な木材腐食やシロアリ被害を引き起こすことは、言うまでもありません。

築年数が新しいからといって、家の耐震性を支える木材の腐食リスクがゼロではない。むしろ、現代的なデザインが、新たなリスクを生んでいる。この事実を知ることこそが、耐震補強工事前の調査において、思い込みを捨て、すべての可能性を疑う、プロフェッショナルな視点なのです。スケルトンリフォームは、こうした現代の住宅が抱える、新たな“病巣”を発見するためにも、極めて有効な診断法となります。

2.5 結論:これらの水の侵入は、壁を剥がさずして、決して発見できない

✔ここでのポイント:

この章で明らかにしてきた、様々な水の侵入経路と、それによって引き起こされる木材腐食やシロアリ被害。これらの“時限爆弾”は、非破壊調査では絶対に発見不可能であることを改めて断言します。そして、スケルトンリフォームによる徹底的な調査と治療こそが、真の耐震安全性を手に入れるための、唯一無二の道であることを、力強く結論付けます。

ここまで、在来浴室、バルコニー、サッシ周り、そして軒ゼロ住宅といった、木造住宅に潜む、具体的な水の侵入経路について、500棟以上の“臨床報告”を元にお話ししてきました。これらすべての事例に共通している、一つの、そして絶対的な真実があります。

2.5.1 耐震補強工事前の調査で、非破壊調査がいかに無力であるか

それは、ここに挙げた水の侵入と、それによって引き起こされる木材の腐食やシロアリ被害は、壁を剥がさずに行う、いかなる非破壊調査をもってしても、決して100%発見することはできない、ということです。

赤外線サーモグラフィーを使えば、雨漏りの箇所をある程度推測することはできるかもしれません。しかし、その水分によって、壁の中の柱が、どれほど深刻なダメージを受けているのか、その強度を失っているのかまでは、決して分かりません。含水率計で、壁の表面の湿度を測ることもできます。しかし、その数値が、壁の奥深くで起こっている壁体内結露の真実を、正確に伝えているとは限りません。

非破壊調査は、あくまで「推測」の域を出ないのです。そして、ご家族の命を預かる耐震補強リフォーム工事の計画を、そのような不確かな推測の上に、私たちは決して築くことはできません。

2.5.2 スケルトンリフォームで腐食を発見し、根本から治療することの絶対的な必要性

だからこそ、私たちは、スケルトンリフォームにこだわります。壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うこと。それは、すべての推測を排除し、揺るぎない「事実」だけを拠り所として、最高の治療計画を立てるための、唯一無二の、そして最も誠実な診断法です。

スケルトンリフォームで発見された腐食部分は、健全な木材へと交換し、二度と水が侵入しないよう、最新の防水技術で完璧な処置を施す。シロアリ被害があれば、徹底的な駆除と防蟻処理を行い、被害にあった部材は、すべて交換・補強する。

この、家の体内に溜まった、長年の“毒素”をすべて排出し、健全な骨格を取り戻す「デトックス」のプロセスを経て初めて、私たちは、次のステップである、本格的な耐震補強、すなわち“三位一体”の再構築へと、進むことができるのです。耐震補強工事前の調査とは、まさに、このデトックスそのものなのです。

章の概要: これまで解説してきた木材腐食やシロアリ被害が、私たちが提唱する「耐震の三位一体」の各要素(強度・バランス・結束力)を、具体的に、どのように破壊していくのかを、論理的に解説します。これにより、読者は、これらの問題が単なる劣化ではなく、耐震性能を根底から覆す、致命的な欠陥であることを確信します。

3.1 「強度(評点Iw値)」の崩壊:柱と土台が、その存在価値を失う時

✔ここでのポイント:

木材の腐食やシロアリ被害が、家の「筋力」である耐震壁の強度(上部構造評点)を、いかにして無意味なものにしてしまうのか。そのメカニズムを解説します。計算上は強いはずの壁も、それを支える柱や土台が腐っていては、全く力を発揮できないという、動かぬ事実を理解していただきます。

これまでの章で、私たちは家の耐震性を測る物差しとして、「耐震の三位一体」という考え方をお話ししてきました。

その第一の柱が、家の「筋力」、すなわち壁の強さと量を示す「強度(上部構造評点Iw値)」です。

耐震診断では、この評点を計算し、「あなたの家の筋力は、基準に対してこれくらいあります」という、客観的な数値をお示しします。しかし、もし、その強靭な筋肉が、腐ってボロボロになった骨に付いていたとしたら、どうなるでしょうか。

力を込めた瞬間、筋肉ではなく、骨の方が先に折れてしまうでしょう。木材の腐食やシロアリ被害が家の耐震性に与える影響とは、まさにこれと同じです。それは、計算上は存在するはずだった家の「強度」を、根底から、そして静かに、無に帰してしまう行為なのです。

3.1.1 腐食した柱は、もはや家の重さを支えられない。計算上の壁の強度は、ただの幻想と化す

耐震診断における評点計算は、その家の柱や土台、梁といった構造躯体が、健全な状態であることを「前提」として行われます。

しかし、第1章、第2章でお話ししたように、壁体内結露を放置したり、雨漏りに気づかなかったりした家の壁の中では、この大前提が、音を立てて崩れ去っていることが少なくありません。

木材腐朽菌によって組織を破壊された柱は、もはや、2階の床や屋根の重さを支えるだけの体力を持っていません。シロアリに内部を食い荒らされた土台は、家全体の重みによって、押し潰されてしまうかもしれません。このような状態で、どれだけ強固な耐力壁を計算上、配置したとしても、その壁は、自らが持つ性能を100%発揮することは、絶対にできません。なぜなら、その壁が力を伝え、踏ん張るべき相手である、柱や土台そのものが、すでに力を受け止められない状態にあるからです。

耐震補強工事前の調査で、この木材の腐食を見過ごしたまま、壁の補強計画だけを立てることは、砂上の楼閣を設計するのと同じ、あまりにも危険で、無意味な行為です。スケルトンリフォームで腐食の状態を正確に把握し、まず、この蝕まれた骨格を健全なものへと治療(交換・補強)する。その上でなければ、計算された壁の強度は、ただの幻想、絵に描いた餅に過ぎないのです。

3.1.2 なぜ、私たちは診断時に、浴室や窓まわりの柱を、執拗なまでに疑うのか

500棟以上の木造住宅の耐震診断と、その後のスケルトンリフォームを手掛けてきた経験から、私たちは、家のどこに木材腐食のリスクが集中しているか、その“急所”を熟知しています。それが、在来浴室のまわりであり、そして、すべての窓の真下にある柱と土台です。

私たちが、耐震補強工事前の調査において、これらの箇所を、まるで何かを探す探偵のように、執拗なまでに、そして疑いの目をもって観察するのは、そのためです。壁を叩いた時の音の響き、床のわずかな沈み込み、そして、壁紙に浮かぶ、ミリ単位のシミ。それらすべてが、壁の中で進行しているかもしれない、深刻な腐食のサインだからです。

お客様からは、「そこまでしなくても」と驚かれることもあります。しかし、私たちは知っているのです。この、見えない部分に対する、執拗なまでの探求心と、健全な懐疑心こそが、計算上の数値を、真に信頼できる「本物の強度」へと変えるための、唯一の道であることを。シロアリ被害による耐震性の低下も、そのほとんどが、こうした水分の多い場所から始まります。

3.2 「バランス(偏心率)」の破綻:片側だけが蝕まれた家の、悲劇的な末路

✔ここでのポイント:

見えない木材の腐食が、いかにして家の耐震バランス(偏心率)を破壊するか、そのメカニズムを解説します。計算上はバランスが取れていたはずの家が、片側だけが腐食することで、地震時に危険な「ねじれ」を起こし、そこから崩壊に至るという、恐るべきシナリオを提示します。

耐震の三位一体、その第二の柱は、家の「体幹」とも言える「バランス(偏心率)」でした。耐力壁が、家全体に、いかにバランス良く配置されているか。それが、地震時に、家が危険な「ねじれ」を起こさずに、揺れを受け流すための鍵となります。しかし、この、設計段階では完璧に計算されていたはずの耐震バランスもまた、見えない壁の中で進行する木材の腐食*によって、いとも簡単に、そして致命的に、破壊されてしまうのです。

3.2.1 北側の浴室まわりだけが腐食している家。地震時に、そこを起点に家がねじれて崩壊するメカニズム

ここに、一軒の家があったとします。耐震診断の結果、上部構造評点も高く、壁の配置も、四分割法で見て、完璧なバランスを保っていると評価されました。しかし、この家の北西の角には、長年、微量な水漏れを続けてきた、古い在来工法の浴室がありました。その事実に、誰も気づかないまま、歳月が流れていきます。

壁の中では、北西の角の土台と柱だけが、湿気によって、静かに、しかし確実に腐食し、その強度を失っていきました。一方で、日当たりの良い、乾燥した南東の角の構造躯体は、健全なままです。

その時、大地震が発生したら、どうなるでしょうか。

家は、設計通り、四隅の壁で、均等に地震のエネルギーを受け止めようとします。しかし、北西の角の壁は、その足元である土台と柱が腐っているため、全く踏ん張ることができません。強固なはずだった壁は、いとも簡単に崩れ落ち、家全体の力のバランスは、一瞬にして崩壊します。

結果として、健全な南東の角を軸にして、家全体が、北西方向へと、強烈な「ねじれ」の力を受けながら、引きちぎられるように倒壊していく。これが、片側だけが病に蝕まれた家の、悲劇的な末路です。

3.2.2 見えない腐食が、計算された耐震バランスを、知らぬ間に狂わせているという恐怖

このシナリオの、最も恐ろしい点は何でしょうか。それは、壁を剥がして、その腐食の事実を確認するまで、誰も、この家にこれほど致命的なバランスの悪さが潜んでいることに、気づくことができない、ということです。

耐震診断報告書の見方として、偏心率の数値を確認することは、もちろん重要です。しかし、その計算の前提となる「壁の強さ」そのものが、見えない腐食によって、図面上の数値とは全く異なってしまっている可能性がある。その、不都合な真実から、私たちは決して目を背けてはなりません。

スケルトンリフォームによる腐食の調査は、単に劣化した部分を見つけるためのものではありません。それは、計算上の「理想のバランス」と、現実の「蝕まれたバランス」とのギャップを正確に把握し、家全体の力の流れを、もう一度、ゼロから再設計するための、不可欠なプロセスなのです。壁体内結露を放置することが、いかに家の耐震バランスを静かに破壊していくか、その恐ろしさを、ご理解いただけたことと存じます。

3.3 「結束力(N値)」の消滅:金物が、留まるべき木を失う

✔ここでのポイント:

耐震の三位一体、最後の柱である「結束力」が、シロアリ被害や木材腐食によって、いかにして無力化されるかを解説します。強固なはずの耐震金物も、それを取り付ける木材が健全でなければ、全く意味をなさないという事実を突きつけ、耐震補強工事前の徹底した調査の重要性を結論付けます。

耐震の三位一体、その最後の、そして家の骨格を一つに繋ぎとめる、最も重要な柱が「結束力(N値計算に基づく金物補強)」です。強靭な筋肉(強度)と、揺るぎない体幹(バランス)を手に入れたとしても、その骨と骨を繋ぐ関節や靭帯が断裂してしまえば、体はバラバラになってしまいます。しかし、この命綱とも言える耐震金物もまた、木材の腐食やシロアリ被害**の前では、驚くほど、無力なのです。

3.3.1 シロアリに食われたスカスカの土台。そこに打たれたアンカーボルトは、もはや何の抵抗力も持たない

耐震補強工事において、柱の引き抜きを防ぐために、基礎と柱を直接連結する「ホールダウン金物」は、極めて重要な役割を果たします。この金物は、基礎に埋め込まれたアンカーボルトと、柱に取り付けた金物を、長いボルトで締め上げることで、その強固な結束力を発揮します。

しかし、もし、その金物が取り付けられるべき土台や柱が、シロアリ被害によって、内部がスカスカのスポンジ状になっていたら、どうなるでしょうか。

500棟以上のスケルトンリフォームの現場で、私たちは、そうした絶望的な光景を、何度も目にしてきました。金物は、確かにそこに付いている。しかし、その金物を固定しているはずの木材は、もはや指で押すだけで崩れてしまうほどに、その繊維を失っている。これでは、地震が来た瞬間、金物は、ボルトごと、あるいは木材の表面を突き破って、いとも簡単に引き抜かれてしまうでしょう。

シロアリ被害が耐震性に与える影響の、最も恐ろしい点は、この「結束力の完全な消滅」にあるのです。計算上は完璧なはずだったN値計算**も、その前提となる木材の健全性が失われてしまえば、全くの無意味と化します。

3.3.2 シロアリ被害が、家の耐震性にとって、いかに致命的であるかの最終結論

結論として、私たちは断言します。木材の腐食とシロアリ被害は、単なる家の「劣化」ではありません。それは、「耐震の三位一体」という、家の生命維持システムそのものを、その根幹から、静かに、そして完全に破壊し尽くす、致命的な「病」なのです。

-

腐食と蟻害は、「強度(評点Iw値)」を幻想に変える。

-

腐食と蟻害は、「バランス(偏心率)」を無意味にする。

-

腐食と蟻害は、「結束力(N値)」を消滅させる。

この、あまりにも厳しい現実を前にして、壁体内結露を放置し、あるいは、耐震補強工事前の徹底した調査を怠ることが、どれほど危険なことであるか、もはや議論の余地はないはずです。スケルトンリフォームによる腐食部の徹底的な調査と治療。それなくして、本当の耐震リフォームは、決して始まり得ないのです。

章の概要:

この記事全体を力強く締めくくります。木材腐食やシロアリ被害という、見えない時限爆弾を完全に解体処理するためには、スケルトンリフォームによる徹底的な診断と治療が、唯一無二の答えであることを宣言し、読者の決断を後押しします。

あなたの家の壁の中は、本当に健全だと、自信を持って言えますか?

✔ここでのポイント:

これまで解説してきた、壁体内結露や雨漏りが引き起こす木材腐食とシロアリ被害のリスクを総括します。そして、500棟以上のスケルトンリフォームの経験から導き出された、衝撃的な「問題発見率」を提示することで、「我が家だけは大丈夫」という最後の希望的観測を、動かぬ事実をもって覆します。

ここまで、家の耐震性を静かに、しかし確実に蝕んでいく、最大の敵「水分」の恐るべき実態について、詳しくお話ししてきました。冬の壁の中で発生する見えない汗「壁体内結露」。そして、屋根や壁のわずかな隙間から侵入する「雨漏り」。これらの水分が、家の骨格である木材を腐らせ、シロアリを呼び寄せる温床となっている現実。そして、その腐食やシロアリ被害が、「耐震の三位一体」をいかに無力化してしまうか、そのメカニズムをご理解いただけたことと存じます。

さて、この長い旅の終わりに、私は、あなたに、もう一度、そして、より深く、問いかけなければなりません。

「あなたの家の壁の中は、本当に健全だと、心の底から、自信を持って言い切れますか?」

「うちの家は、そこまで酷くはないはずだ」。そう思われたいお気持ちは、痛いほどよく分かります。しかし、私たちが500棟以上の木造住宅をスケルトンリフォームし、その“素顔”と向き合ってきた経験から導き出された、一つの衝撃的なデータがあります。それは、築20年以上の木造住宅において、壁の中を解体した際に、何らかの木材腐食やシロアリ被害の痕跡が発見される確率は、実に95%を超える、という紛れもない事実です。

これは、もはや「起こるかもしれない」というレベルのリスクではありません。「ほぼ、間違いなく、あなたの家の壁の中でも、何らかの問題が進行している」と考えるのが、プロフェッショナルとしての、現実的な視点なのです。壁体内結露を放置し続けることは、この時限爆弾のタイマーを、自ら進めているのと同じ行為です。耐震補強工事前の調査において、この現実から目を背けることは、あまりにも危険な選択なのです。

最高の耐震補強工事は、最高の“デトックス”から始まる

✔ここでのポイント:

スケルトンリフォームという行為を、単なる「解体」ではなく、家の体内に溜まった毒素を排出する「デトックス」として、ポジティブに再定義します。健全な骨格を取り戻して初めて、本当の意味での耐震補強(筋力トレーニング)が可能になるという、私たちのリフォーム哲学の核心を伝えます。

では、この壁の中に潜む、静かなる時限爆弾を、私たちはどのようにして解体処理すれば良いのでしょうか。

その答えは、極めてシンプルです。それは、「家の体内に溜まった、長年の“毒素”を、すべて排出し、健全な骨格を取り戻すこと」。すなわち、最高の耐震補強工事は、最高の“デトックス”から始まるのです。

私たちが推奨するスケルトンリフォームとは、まさに、この家のデトックスそのものです。

-

【毒素の発見】:まず、壁や床、天井をすべて解体し、家の骨格を完全に剥き出しにします。これにより、壁体内結露によって濡れた断熱材、木材腐朽菌に蝕まれた柱や土台、そしてシロアリが残した食害の痕跡といった、家の体内に溜まったすべての“毒素”を、白日の下に晒します。これこそが、耐震補強工事前における、最も正確で、最も誠実な調査です。

-

【毒素の排出】:次に、発見された病巣を、徹底的に取り除きます。腐食した木材は、健全な部分まで遡って切除し、新しい木材へと交換する。シロアリ被害にあった土台は、丸ごと新しいものに入れ替える。カビに汚染された断熱材は、すべて撤去し、処分する。この、外科手術にも似たプロセスを経て、家の骨格は、生まれた時のような、クリーンで健康な状態を取り戻します。

-

【再発の予防】:そして、最も重要なのが、二度と毒素が溜まらないように、家の体質そのものを改善することです。壁の中に湿気が侵入しないよう、防湿・気密シートを完璧に施工し、最新の防水技術で雨水の侵入経路を断つ。そして、適切な断熱改修を行い、壁体内結露が発生しない、健全な温熱環境を創り出す。

この、徹底的なデトックスを経て、ようやく家は、次のステップである、本格的な耐震補強、すなわち“三位一体”を取り戻すための筋力トレーニング(耐力壁の増設や金物補強)を受け入れられる、健康な体になるのです。

ここまで、この長い旅にお付き合いいただき、ありがとうございました。 家の耐震性を語る上で、その前提となる、木材の腐食やシロアリ被害という、見えないリスクの恐ろしさ。そして、その根本原因となる、壁体内結露や雨漏りという、静かなる侵略者の正体。そのすべてをご理解いただけたことと存じます。

あなたの家の壁の中に、時限爆弾が眠っている可能性は、決してゼロではありません。そして、そのタイマーの針は、私たちがこうしている間にも、静かに、しかし確実に、進んでいます。

さあ、時限爆弾のスイッチが、次の巨大地震によって押される前に。

これで、我が家の“カルテ”を読み解くための「診断編」は、終わりです。あなたはもう、ご自身の家が抱える、見えないリスクの正体と、それと向き合うための、最も誠実な方法を知っています。

次はいよいよ、その診断結果に基づき、あなたの家を、未来永劫にわたって家族を守り続ける、強靭な砦へと生まれ変わらせるための、具体的な「治療計画」の物語が始まります。

■ 耐震補強を含むフルリフォーム 耐震補強は単独でも実施できますが、フルリフォームと組み合わせることで、壁や天井を解体するタイミングで効率的に補強工事を行えます。結果として、耐震補強単独の場合と比べて工期の短縮とコストの削減が可能です。

➡️「フルリフォーム」とは?費用相場・事例を500棟の実績で完全解説【2026年】

■ スケルトンリフォームによる耐震等級3の達成

耐震で失敗しない為の

『耐震補強リフォーム工事 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの耐震改修知見を網羅!

耐震補強リフォーム工事をする前に必ず読んでください!

耐震補強リフォーム工事完全ガイドは6部構成(診断編6記事・治療編11記事・技術編5記事・計画編4記事・実践難関編5記事・最終決断編4記事・エピローグ1記事)の全32話構成で、耐震補強リフォーム工事に必要な全知識を網羅的に解説します。500棟以上の知見を凝縮した他とは一線を画する深い内容としました。

読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

【耐震補強リフォーム工事完全ガイド】

第1部:【診断編】我が家の“カルテ”を読み解き、真実と向き合う

診断編の役割とコンセプト: 皆さんの漠然とした「家への耐震不安」に寄り添い、その正体を突き止めるための「診断」に特化したパートです。地震の歴史からご自宅の築年数が持つ意味を学び、耐震性の客観的な物差しを知り、そしてプロの診断技術の深淵に触れることで、読者の不安を「解決すべき具体的な課題」へと転換させます。すべての治療は、正確な診断から始まります。

記事(全6本):

➡️ あなたの家が生まれた時代:旧耐震・81-00住宅・2000年基準、それぞれの「常識」と「弱点」

➡️ 我が家の体力測定:耐震性の“三位一体”「評点・偏心率・N値」とは何か

➡️ 耐震診断の全貌:費用・流れ・依頼先は?プロが教える診断結果の正しい読み解き方

➡️ 究極の診断法「スケルトンリフォーム」。なぜ私たちは壁を剥がし、家の“素顔”と向き合うのか

➡️ 壁の中に潜む時限爆弾:見えない木材の腐食とシロアリが、あなたの家の体力を奪っている

第2部:【治療編】築年数別の最適解。“三位一体”を取り戻す構造外科手術

治療編の役割とコンセプト: このガイドの技術的な核心です。第1部で明らかになった家の“カルテ”に基づき、それぞれの時代が抱える固有の病巣に対する、具体的な「治療計画=補強工事」を詳述します。旧耐震の宿命である基礎補強から、81-00住宅のバランス修正、そして現代住宅の損傷防止まで。プロが執刀する「構造外科手術」の全貌を、豊富な経験に基づいて解説します。

記事(全11本):

➡️ 【旧耐震の宿命】なぜ「基礎補強」なくして、評点1.5(強度)は絶対に不可能なのか

➡️ 【旧耐震の治療法】無筋基礎を蘇らせる「基礎補強工事」と、骨格を再構築する「壁量・金物」計画

➡️ 【81-00住宅の落とし穴】「新耐震なのに倒壊」の衝撃。過渡期の家に潜む“バランス”と“結束力”の罠

➡️ 【81-00住宅の治療法】偏りを正し、骨格を繋ぐ。あなたの家を“本物の新耐震”にする補強工事

➡️ 【2000年基準以降の課題】「倒壊はしないが、住めなくなる」という現実

➡️ 【次世代の備え】絶対的な耐震性能の上にこそ。「制震」がもたらす“損傷防止”という価値

➡️ 柱の抜けを防ぐ生命線「N値計算」:500棟の経験が明かす、本当に意味のある耐震金物補強の全貌

第3部:【技術編】「本物の強さ」を構築する、専門医の外科手術

計画編の役割とコンセプト: 家の“健康”を取り戻すための、具体的な「手術(工事)」の全貌を解説する、応用技術の核心部です。耐震・制震・免震といった基本的な考え方の違いから、家の骨格を自在に操り、理想の空間と絶対的な安全を両立させるための、高度な専門技術まで。私たちが持つ「技術の引き出し」のすべてを、ここに開示します。

記事(全5本):

➡️ 「耐震」「制震」「免震」の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをプロが徹底比較

➡️ 【最重要】「制震」は耐震の“代わり”ではない。損傷を防ぐための制震ダンパー“正しい使い方”

➡️ リノベーションの壁倍率計画:面材耐力壁「ノボパン」と剛床工法で実現する“三位一体”の耐震補強

➡️ 大空間リビングの夢を叶える「柱抜き・梁補強」。構造とデザインを両立させる匠の技

➡️ リフォームで「耐震等級3」は取得できるのか?その方法と費用、そして本当の価値

第4部:【計画編】見えざる壁を乗り越える。法規と費用を味方につける航海術

計画編の役割とコンセプト: どんなに優れた治療計画も、現実の壁を乗り越えなければ絵に描いた餅です。このパートでは、リフォーム計画を阻む二大障壁である「法規」と「費用」に正面から向き合い、それらを敵ではなく「味方」につけるための、具体的な航海術を授けます。2025年法改正、補助金、コストコントロール。プロの知恵で、計画実現への確かな道筋を照らします。

記事(全4本):

➡️ 【2025年法改正】建築確認申請を“賢く回避”する、性能向上リノベーションの戦略的計画術

➡️ 検査済証なき家、再建築不可物件の再生シナリオ:法的制約の中で命を守るための現実解

➡️ 【費用全貌】モデルケースで見る耐震リフォーム工事のリアルな費用と、賢いコストダウン術

➡️ 【最新版】耐震リフォーム補助金・減税制度フル活用マニュアル

第5部:【実践・難関編】500棟の軌跡。どんな家も、決して諦めない

実践・難関編の役割とコンセプト: このガイドの、増改築.com®の真骨頂。他社が匙を投げるような、極めて困難な状況を、いかにして克服してきたか。その具体的な「臨床報告」を通じて、私たちの圧倒的な技術力と、決して諦めない情熱を証明します。これは、単なる事例紹介ではなく、困難な状況にある読者にとっての、希望の灯火となるパートです。

記事(全5本):

➡️ 【難関事例①:傾き】家が傾いている…その絶望を希望に変える「ジャッキアップ工事」という選択

➡️ 【難関事例②:狭小地】隣家との距離20cm!絶望的な状況を打破する「裏打ち工法」とは

➡️ 【難関事例③:車庫】ビルトインガレージの弱点を克服し、評点1.5以上を達成する構造計画

➡️ 【難関事例④:無基礎】「この家には、基礎がありません」。絶望の宣告から始まった、奇跡の再生工事

➡️ 【最終方程式】「最強の耐震」×「最高の断熱」=家族の健康と資産価値の最大化

第6部:【最終決断編】最高の未来を手に入れるための、最後の選択

最終決断編の役割とコンセプト: 最高の未来を実現するための、最も重要な「パートナー選び」に焦点を当てます。技術論から一歩進み、読者が自らの価値観で、後悔のない、そして最高の決断を下せるよう、その思考を整理し、力強く後押しします。

記事(全4本):

➡️ 耐震リフォーム業者選び、9つの最終チェックリスト:「三位一体」と「制震の役割」を語れるか

➡️ なぜ、大手ハウスメーカーは木造リノベーションが不得意なのか?業界の構造的真実

➡️ セカンドオピニオンのススメ:あなたの家の診断書、私たちにも見せてください

➡️『【最終結論】500棟の経験が導き出した、後悔しない家づくりの“絶対法則”』へ

終章:エピローグ ~100年先も、この家で~

終章の役割とコンセプト: 物語を締めくくり、技術や知識を超えた、私たちの「想い」を伝えます。なぜ、私たちがこの仕事に人生を懸けているのか。その哲学に触れていただくことで、読者との間に、深い共感と、未来へと続く信頼関係を築きます。

記事(全1本):

➡️ 【特別寄稿】耐震とは、文化を未来へ繋ぐこと。四代目として。

断熱リフォームで失敗しない為の『断熱リフォーム 完全ガイド』

500棟以上のスケルトンリノベーションの断熱改修知見を網羅!

断熱リフォームをする前に必ず読んでください!

何から読めばいいかわからない方は総合案内よりお進みください。

導入編2記事・基礎知識編3記事・部位別実践編4記事・特殊ケース攻略編2記事・計画実行編5記事の全16話構成で、断熱リフォームに必要な全知識をを網羅的に解説します。読みたいテーマが決まっている方は以下からお進みください。

※すべてのページでYouTube動画解説リンクがありますので、合わせてご覧ください。

< この記事の著者情報 >

ハイウィル株式会社 四代目社長

1976年生まれ 東京都出身。

【経歴】

家業(現ハイウィル)が創業大正8年の老舗瓦屋だった為、幼少よりたくさんの職人に囲まれて育つ。

中学生の頃、アルバイトで瓦の荷揚げを毎日していて祖父の職人としての生き方に感銘を受ける。 日本大学法学部法律学科法職課程を経て、大手ディベロッパーでの不動産販売営業に従事。

この時の仕事環境とスキルが人生の転機に。 TVCMでの華やかな会社イメージとは裏腹に、当たり前に灰皿や拳が飛んでくるような職場の中、東京営業本部約170名中、営業成績6期連続1位の座を譲ることなく退社。ここで営業力の基礎を徹底的に養うことになる。その後、工務店で主に木造改築に従事し、100棟以上の木造フルリフォームを大工職人として施工、管理者として管理。

2003年に独立し 耐震性能と断熱性能を現行の新築の最高水準でバリューアップさせる戸建てフルリフォームを150棟、営業、施工管理に従事。

2008年家業であるハイウィル株式会社へ業務移管後、 4代目代表取締役に就任。

250棟の木造改修の営業、施工管理に従事。

2015年旧耐震住宅の「耐震等級3」への推進、「断熱等級6」への推進を目指し、 自身の通算500棟を超える木造フルリフォーム・リノベーション経験の集大成として、性能向上に特化した日本初の木造フルリオーム&リノベーションオウンドメディア 「増改築com®」をオープン。

このページを読んだ方は下記のコンテンツも読んでいます。

フルリフォーム(全面リフォーム)で最も大切なのは「断熱」と「耐震」です。性能向上を第一に考え、末永く安心して住める快適な住まいを目指しましょう。

戸建てリノベーション・リフォームに関するお問合せはこちら

戸建てリノベーションの専属スタッフが担当致します。

一戸建て家のリフォームに関することを

お気軽にお問合せください

よくあるご質問

- 他社に要望を伝えたところできないといわれたのですが・・・

- 他社で予算オーバーとなってしまい要望が叶わないのですが・・・

- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。

あなたの大切なお住まいに関するご相談をお待ちしております。

営業マンはおりませんので、しつこい営業等も一切ございません。

※設計会社(建築家様)・同業の建築会社様のご相談につきましては、プランと共にご指定のIw値及びUa値等の性能値の目安もお願い申し上げます。

※2026年の大型補助金が確定したことで現在大変込み合っております。

耐震性能と断熱性能を向上させるフルリフォームには6か月~7か月の工期がかかります。

補助金獲得には年内に報告を挙げる必要があることから、お早目にご相談をお願いいたします。(5月着工までが目安)

ご提案までに大変お時間がかかっております。ご了承のほどお願い申し上げます。

(3月までの着工枠が埋まりました)・・・2026/02/01更新

※すでにプランをお持ちのお施主様・設計資料をお持ちのお施主様は内容をフォームで送信後、フォーム下のメールアドレスに資料をお送りください。対応がスムーズです。

図面や写真等を送信いただく場合、また入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、下記メールアドレスまでご連絡ください。

営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)